Содержание

как точные науки изучали общество до эпохи big data — РБК

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Скрыть баннеры

Ваше местоположение ?

ДаВыбрать другое

Рубрики

Курс евро на 24 сентября

EUR ЦБ: 56,48

(-2,46)

Инвестиции, 23 сен, 16:25

Курс доллара на 24 сентября

USD ЦБ: 58,1

(-1,73)

Инвестиции, 23 сен, 16:25

Замглавы Минздрава Якутии задержали по делу о поставках кислорода

Политика, 17:14

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта

Карта

Политика, 17:05

Цзю назвал «полным маразмом» санкции против Федерации бокса Украины

Спорт, 17:00

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

Киргизия — Россия. Первый матч сборной с начала спецоперации

Спорт, 17:00

Военком Москвы обязал работодателей вручать повестки сотрудникам

Политика, 16:48

Военная операция на Украине. Главное

Политика, 16:41

Кадыров сообщил об охраняющих референдум в Энергодаре чеченцах

Политика, 16:21

В России упростили получение гражданства для контрактников

Политика, 16:19

Новости, которые вас точно касаются

Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.

Подписаться за 99 ₽ в месяц

Глава СПЧ пожаловался Шойгу на «палочный» подход к мобилизации

Политика, 16:11

Путин подписал закон о 10 годах колонии за добровольную сдачу в плен

Политика, 16:08

Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России

РБК и S+Консалтинг, 16:04

В Саратове отменили решение призвать 59-летнего не воевавшего лейтенанта

Политика, 15:47

У следовавшего в Россию сухогруза в Босфоре отказал двигатель

Общество, 15:40

Любые цифры и буквы: как водителям выделиться необычным автономером

Партнерский проект, 15:15

www. adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

www.adv.rbc.ru

«Выгодное начало» от

Ваш доход

0 ₽

Ставка

0%

Подробнее

БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+

Модели, созданные для описания движения молекул или абстрактных математических объектов, уже давно применяются для изучения общества

Ажиотаж вокруг понятия big data и всего с ним связанного, который мы наблюдаем, приводит к предсказуемым для человеческого общества последствиям: непонятное явление порождает страх. Все более важная часть жизни современного человека (соцсети, сервисы) проходит онлайн, и кажется, что возможности анализа огромных массивов данных, которые мы создаем, позволяют буквально все знать о наших желаниях и поступках и успешно манипулировать нами.

Все более важная часть жизни современного человека (соцсети, сервисы) проходит онлайн, и кажется, что возможности анализа огромных массивов данных, которые мы создаем, позволяют буквально все знать о наших желаниях и поступках и успешно манипулировать нами.

Основания вроде бы есть: взять хотя бы историю с компанией Cambrige Analytica, утечкой данных пользователей Facebook и возможной манипуляцией на президентских выборах в США в 2016 году.

Охрана персональных данных, безусловно, проблема, и ее надо решать. Но стоит помнить и о другом. Умение методами точных наук собирать, анализировать и моделировать данные о социуме в подавляющем большинстве случаев приносит людям не вред, а огромную пользу. И доказано это задолго до появления big data.

www.adv.rbc.ru

Универсальный метод

www.adv.rbc.ru

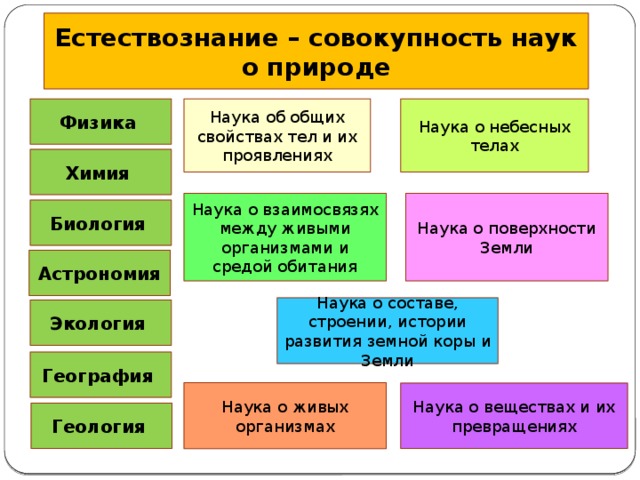

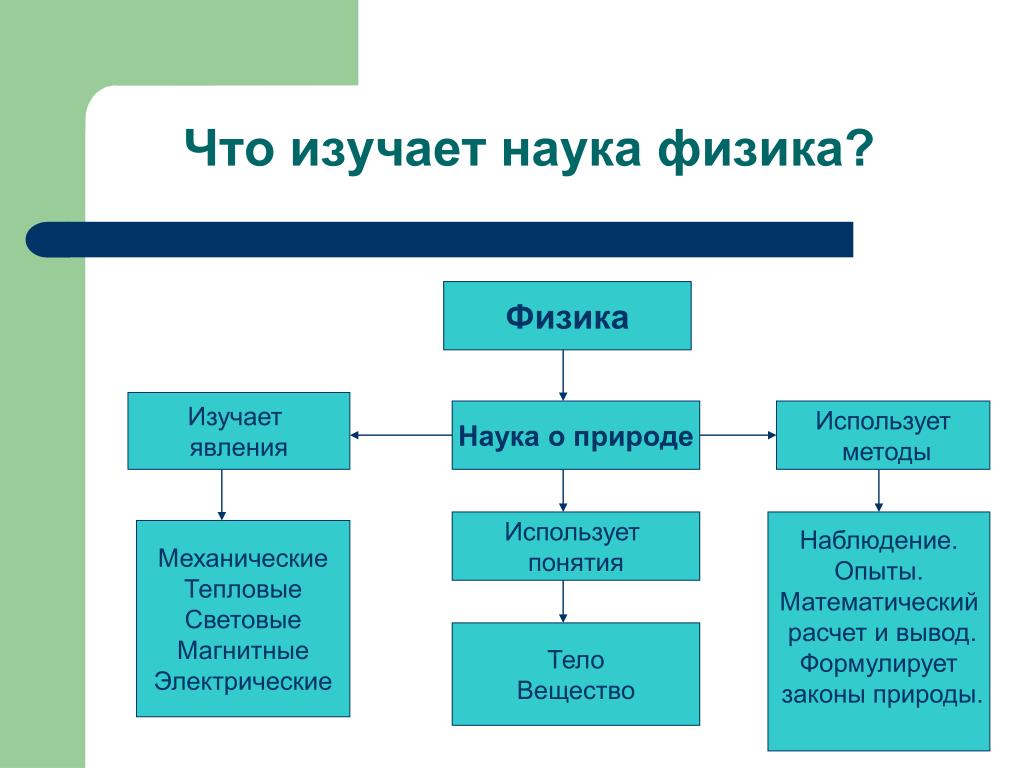

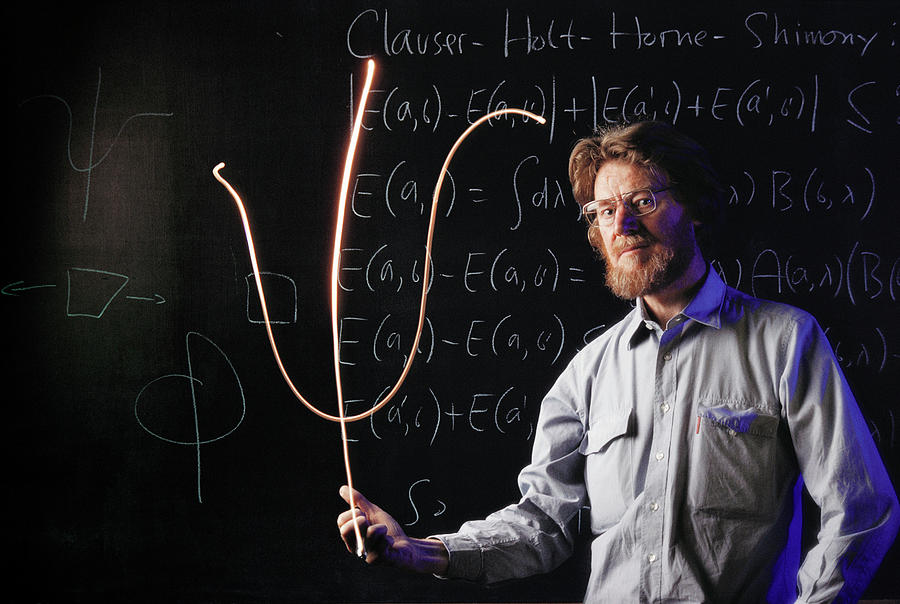

Применение методов точных наук — математики, физики, химии, — к предмету изучения общественных наук — экономики и социологии, называется социофизикой. Впервые идею «описать общество с помощью законов, схожих с законами физических и биологических наук», высказал в начале XIX века французский философ Анри Сен-Симон, а определил термин «социофизика» его ученик и коллега Огюст Конт. Современная трактовка термина еще шире — методы физики применяются в исторических, поведенческих, когнитивных и других науках о человеке и обществе. Очарование этой дисциплины в том, что поведение человеческого общества в определенном приближении показывает те же тенденции и зачастую подчиняется тем же законам, что и молекулы и атомы.

Впервые идею «описать общество с помощью законов, схожих с законами физических и биологических наук», высказал в начале XIX века французский философ Анри Сен-Симон, а определил термин «социофизика» его ученик и коллега Огюст Конт. Современная трактовка термина еще шире — методы физики применяются в исторических, поведенческих, когнитивных и других науках о человеке и обществе. Очарование этой дисциплины в том, что поведение человеческого общества в определенном приближении показывает те же тенденции и зачастую подчиняется тем же законам, что и молекулы и атомы.

Так, распределение Пуассона одинаково правильно моделирует рост колонии бактерий и поломки оборудования, а сформулировал его Симеон Дени Пуассон в работе «Исследования о вероятности приговоров в уголовных и гражданских делах». Был ли он юристом? Нет, он был математиком и физиком.

Развитие социофизики, а точнее трансфер ее математических моделей в общественные науки, шло параллельно развитию самой физики. Усложнялись модели описания материи — теперь мы описываем строение атома с помощью квантовой физики, а не планетарной моделью Эрнеста Резерфорда, где электроны «летали» вокруг ядра, как планеты по орбитам вокруг Солнца. Обмен тепловой энергией, который изучает наука термодинамика, перешел от уровня измерений температуры на уровень статистического анализа движения молекул (которое и вызывает наблюдаемые нами изменения температуры). Во второй половине XX века физика научилась описывать неравновесные системы — не идеальные, а такие, как есть в жизни. Пришло понимание, что частицы не так просты и элементарны, а значит, уровень сложности изучаемых природных объектов приблизился к сложности самого большого и сложного объекта — человеческого общества.

Обмен тепловой энергией, который изучает наука термодинамика, перешел от уровня измерений температуры на уровень статистического анализа движения молекул (которое и вызывает наблюдаемые нами изменения температуры). Во второй половине XX века физика научилась описывать неравновесные системы — не идеальные, а такие, как есть в жизни. Пришло понимание, что частицы не так просты и элементарны, а значит, уровень сложности изучаемых природных объектов приблизился к сложности самого большого и сложного объекта — человеческого общества.

Модельный ряд

Во что это выливается? Ученые научились, например, управлять транспортными потоками в городах. Эволюционная биология обзавелась собственным математическим аппаратом, предсказывающим развитие и взаимодействие популяций, а потом оказалось, что этот аппарат применим и далеко за пределами животного мира, например, в исследовании экономических процессов. Эволюционная экономика изучает процессы роста и развития компаний и целых отраслей.

Управление сложными системами — авиаперелетами, космическими группировками, атомными станциями, химическими или металлургическими заводами — ведется на основании физико-математических моделей. В России пионером этого подхода является Институт проблем управления, созданный в 1939 году и успешно транслировавший результаты теоретической науки очень высокого уровня в практическое промышленное применение.

В России пионером этого подхода является Институт проблем управления, созданный в 1939 году и успешно транслировавший результаты теоретической науки очень высокого уровня в практическое промышленное применение.

Такие «субъективные» области, как ведение переговоров, тоже вполне успешно формализуются в рамках математической теории игр: один из ведущих в мире специалистов в этой области, Леон Петросян, работает в Санкт-Петербургском государственном университете.

Что нового социофизики принесли в понимание человека? Прежде всего — моделирование поведения больших групп людей, а затем — экспериментальная проверка моделей. Это позволяет понять, правда ли то, что мы сами о себе думаем? Попытки объяснить общество научными методами традиционно исходили из того, что человек действует рационально и разумно. Оказалось, что этот подход не работает — так же, как и не могла объяснить массу наблюдаемых явлений планетарная модель атома.

А еще ученые поняли, как физические и химические явления помогают объяснить происходящее в человеческих сообществах. Оказалось, что распространение инфекций (как и мнений) моделируется процессами перколяции, распространение инноваций — диффузией (теория диффузии инноваций стала широко известна благодаря книге социолога Эверетта Роджерса), кооперация во времени — теорией игр.

Оказалось, что распространение инфекций (как и мнений) моделируется процессами перколяции, распространение инноваций — диффузией (теория диффузии инноваций стала широко известна благодаря книге социолога Эверетта Роджерса), кооперация во времени — теорией игр.

Данные для ума

Понятно, что с развитием интернета методы социофизики получили новое обширное поле для применения. Ученые изучают социальные сети как в узком понимании, так и в широком — сети взаимодействия ученых, технологические связи сложных предприятий. Очень эффективной при этом оказалась теория графов. Начало ей положил еще в XVIII веке великий математик Леонард Эйлер. Он решал задачу о возможности совершить непрерывную прогулку по всем семи мостам Кенигсберга, обойдя их все и не пройдя ни одного дважды. Оказалось, что связи между людьми можно описать так же, как и эти мосты (только людей куда больше). Например, широко известное «правило шести рукопожатий» — что каждый житель Земли связан с любым другим через не более чем пять-шесть «друзей друзей», — строгим образом объясняется через теорию графов и принципиальным образом меняет наше представление о размерах и устройстве социума.

Собранные данные делают интернет «умным»: сегодня за таргетированной рекламой зачастую стоит глубокая красивая математика. Она же помогает защищать персональные данные. Несмотря на все скандальные утечки, мало кто будет отрицать, что в подавляющем большинстве случаев сложнейшие онлайн-системы работают корректно.

Так что анализ dig data — лишь следующая ступень попыток измерить физикой общество. Большие данные о людях позволяют не только понять их политические взгляды и склонить на сторону того или иного кандидата. Большие данные о человеке и природе нужны, чтобы контролировать эпидемии, следить за эффективностью борьбы с раком, рассчитать оптимальные ресурсы для победы над бедностью, обеспечить безопасность авиационных перелетов и понять, как не разрушить экологическую систему, адаптируя ее под нужды человека. В конечном счете больше данных — больше устойчивого развития.

Об авторе

Александра Борисова

научный журналист, доцент Университета ИТМО

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.

«Выгодное начало» от

Ваш доход

0 ₽

Ставка

0%

Подробнее

БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+

Самая необычная статья в моей жизни

Рис. М. Смагина

Прикладной математик Валерий Аджиев предложил нашей газете хорошую идею. Собрать воспоминания научных работников о самых интересных казусах, связанных с их статьями, которые попили у них кровушки, стоили им нервов — или, наоборот, принесли много радости. Публикуем поступившие отклики.

Собрать воспоминания научных работников о самых интересных казусах, связанных с их статьями, которые попили у них кровушки, стоили им нервов — или, наоборот, принесли много радости. Публикуем поступившие отклики.

См. также ответ Павла Амнуэля из ТрВ-Наука № 271.

Алексей Иванов. Фото И. Соловья

Алексей Иванов, геохимик, докт. геол.-мин. наук, вед. науч. сотр. Института земной коры СО РАН (Иркутск):

Одну статью с весьма необычной, но, на мой взгляд, очень здравой гипотезой мы подали с коллегой в Nature, откуда ее отклонили без рецензирования. Science — с тем же успехом. Затем ряд топовых журналов, откуда ее отклоняли или без, или после рецензирования. Из одного журнала отклонили даже несмотря на две из двух положительных рецензий.

После доклада на одной российской конференции один академик предложил подать статью в спецвыпуск российского журнала. Потом этот академик сам прорецензировал статью и сам же настоял на редколлегии, чтобы ее отклонили. В ходе переподач из журнала в журнал и из-за ответов на критику рецензентов статья из короткой заметки превратилась в полновесную работу, но в какой-то момент стало ясно, что в мире нет журнала, который готов был бы ее опубликовать. Это всё продолжалось с 2007 по 2013 год.

В ходе переподач из журнала в журнал и из-за ответов на критику рецензентов статья из короткой заметки превратилась в полновесную работу, но в какой-то момент стало ясно, что в мире нет журнала, который готов был бы ее опубликовать. Это всё продолжалось с 2007 по 2013 год.

И примерно тогда, когда я сам себе сказал «хватит», мне позвонил по Skype один американский коллега с предложением написать какую-нибудь статью в журнал, где он только что стал главным редактором (это не самый крутой журнал, но входит в Q1 по импакт-фактору WoS). Я ему ответил: «У меня есть готовая статья, которую отклонили все журналы мира. Хочешь?» Он заинтересовался.

В итоге я отправил ему последнюю версию статьи и все рецензии, какие мы получали из разных журналов, и ответы на них, которые мы писали. Посоветовавшись с предшествующим редактором, они вдвоем приняли статью к печати, не посылая ее больше на рецензирование, попросив только обновить ссылки на последние публикации по теме. Эта cтатья сейчас замыкает первую десятку моих публикаций по цитированию. Переворот в науке она не свершила, но кое-какое влияние на научную мысль всё же оказывает.

Переворот в науке она не свершила, но кое-какое влияние на научную мысль всё же оказывает.

Ivanov, A. V., Litasov, K. D. The deep water cycle and flood basalt volcanism. International Geology Review, 2014, v. 56, p. 1–14.

Сергей Попов. Фото А. Паевского

Сергей Попов, астрофизик, докт. физ.-мат. наук, профессор РАН, вед. науч. сотр. ГАИШ МГУ:

Конечно, иногда со статьями случаются курьезы. Одну нашу работу журнал чуть не опубликовал дважды (прислали даже корректуру второй статьи), потому что они перешли на новую систему подачи статей онлайн и случился сбой. В другой статье еле отловили опечатку в названии, так как выяснилось, что все соавторы начинали читать только с содержательной части. А в одной так и не отловили опечатку в фамилии одного из соавторов.

Как-то, отправляя статью в конце года, я поблагодарил за грант, который еще не был присужден, так его и не дали. Две статьи по удивительным причинам отказался публиковать один известный журнал, но зато теперь (благодаря arXiv. org) обе входят в пятерку моих самых цитируемых работ. Но рассказать я хочу о другом случае.

org) обе входят в пятерку моих самых цитируемых работ. Но рассказать я хочу о другом случае.

Как-то еще на старом форуме scientific.ru Влад Кобычев из Киева вел неравную борьбу с фриками и альтернативщиками. Речь шла о заряде фотона. И по ходу очередной дискуссии он стал задавать мне хорошие астрофизические вопросы. Из его вопросов, моих ответов и дальнейшего обсуждения в итоге родилась статья, опубликованная в «Письмах в Астрономический журнал».

Используя астрофизические данные, нам удалось улучшить имевшийся на тот момент предел на заряд фотона. Приятной вишенкой на торте стало включение этого результата в очередной сборник «Particle data group». Но я бы не советовал использовать интернет-войны с фриками как источник вдохновения. КПД маленький.

Желаю вам высокого КПД в Новом году!!!

Kobychev V. V., Popov S. B. Bound on the charge of the photon from observations of extragalactic sources // Pis’ma v Astron. Zhurnal., 2005, vol. 31, pp. 163-–168 (2005) (in Russian) Astron. Letters, 2005, vol. 31, pp. 147-–1511 (2005) (in English)

Letters, 2005, vol. 31, pp. 147-–1511 (2005) (in English)

arXiv: hep-ph/0411398

Сергей Нечаев (postnauka.ru)

Сергей Нечаев, физик, докт. физ.-мат. наук, директор российско-французского Междисциплинарного научного центра Понселе:

В 2000 году мы с моим французским аспирантом написали работу о том, почему профиль листа салата волнистый, а не плоский. Изначально вопрос был задан В. Е. Захаровым во время ужина в Париже, где-то во втором часу ночи. Идея работы заключалась в том, что клетки растущего листа, которые находятся на периферии, делятся и не знают о том, что периметр листа должен расти как 2πR, поэтому «избыточный» материал выходит в третье измерение. Когда я рассказал жене о задаче, она тут же заметила, что так устроен фасон юбки, которая называется «юбка годе».

Через некоторое время мы с моим аспирантом написали текст, который назывался «О границе листа, юбке годе и конформных вложениях». Этот текст по какой-то причине мы решили представить сначала в «Письма в ЖЭТФ», но наша работа была отклонена из-за избыточной «игривости».

После этого мы послали ее в Journal of Physics A: Mathematical and General, где она вышла в 2001 году под названием «On the plant leaf’s boundary, ‘jupe à godets’ and conformal embeddings» и получила на сегодняшний момент 46 ссылок.

Относительно недавно мой нынешний аспирант Кирилл Половников заметил, что правильнее описывать профиль листа с помощью уравнения эйконала, которое соответствует приближению геометрической оптики.

Отмечу, что я использовал данные геометрические представления для рассказа о геометрии Лобачевского в передаче Фёклы Толстой «Наблюдатель. Николай Лобачевский».

Nechaev S., Voituriez R. On the plant leaf’s boundary, `jupe à godets’ and conformal embeddings // Journal of Physics A: Mathematical and General

doi: doi.org/10.1088/0305-4470/34/49/322

Nechaev S., Polovnikov K. From geometric optics to plants: the eikonal equation for buckling // Soft Matter, 2017, 13, pp. 1420–1429

Александр Фрадков

Александр Фрадков, докт. техн. наук, зав. лаб., профессор, Институт проблем машиноведения РАН; СПбГУ:

техн. наук, зав. лаб., профессор, Институт проблем машиноведения РАН; СПбГУ:

Хочу рассказать одну чудесную историю, которую как раз стоит рассказать под Рождество. Попал я случайно в июле 2004 года на конференцию по нелинейной физике. Проходила она на теплоходе, и плыли мы из Нижнего в Санкт-Петербург. Места живописнейшие, погода чудесная, а главное — компания отличная: весь цвет российской нелинейной физики, включая нынешнего президента РАН, а также несколько известных иностранцев, включая пару нобелевских лауреатов. И был там почетным гостем В. Л. Гинзбург.

Знакомых у меня там почти не было, тематика в основном не моя, так что ждал я своего доклада, скучая. И пришла вдруг в голову шальная мысль познакомиться с Виталием Лазаревичем. А у меня за год до того вышла небольшая книжечка «Кибернетическая физика» в мягком переплете. Решил я ее лауреату подарить и стал искать подходящий момент.

Момент настал, когда все отправились на экскурсию в очередной монастырь. Виталий Лазаревич не пошел гулять со всеми, а присел на бережку на скамеечку понаслаждаться волжскими видами и одиночеством, цену которому нобелевские лауреаты, конечно, знают. Тут я набрался смелости, присел рядом, вручил свой подарок и стал рассказывать, какой переворот в физике сулит то, что в книжке написано.

Тут я набрался смелости, присел рядом, вручил свой подарок и стал рассказывать, какой переворот в физике сулит то, что в книжке написано.

Послушал меня Виталий Лазаревич недолго и сказал: а почему бы вам не написать про это обзор в УФН? Видимо, это был проверенный способ угомонить назойливого собеседника. Сработал он и в этот раз, поскольку я лишился дара речи и стал думать, как же такой обзор писать.

Написал, кстати, я быстро, просто сделал выжимку из книги. Но потом рецензент Полина Соломоновна Ланда мурыжила меня, как мне показалось, долго. Заставила сменить помпезное название «Горизонты кибернетической физики» на более скромное «О применении кибернетических методов в физике». Тем не менее обзор вышел в феврале 2005 года, через полгода после счастливой встречи. Кто не верит — читайте, всё в открытом доступе.

Фрадков А. Л. О применении кибернетических методов в физике // Успехи физических наук, 2005, Т. 175, № 2, с. 113–138.

Может быть, кто-то и книжкой заинтересуется.

Фрадков А. Л. Кибернетическая физика: принципы и примеры. СПб.: Наука, 2003, 208 c.

Валерий Аджиев (polit.ru)

Валерий Аджиев, специалист в области геометрического моделирования и компьютерной анимации, гл. науч. сотр. Национального центра компьютерной анимации при Борнмутском университете (Великобритания):

Статья, о которой я хочу рассказать, появилась на свет в результате не самого тривиального процесса научной работы.

В начале был студент, с которым я хотел сделать серьезную работу, но было совершенно непонятно, какую. Я познакомился с ним случайно — когда замещал заболевшего коллегу на математических семинарах первого курса (обычно я с первокурсниками не соприкасаюсь). Надо пояснить: к нам в Британский национальный центр компьютерной анимации при Борнмутском университете поступают художественно одаренные студенты, которые хотят в будущем работать в индустрии анимации, игр и визуальных эффектов в кино. Им надо будет осваивать не только массу компьютерных дисциплин, но и весьма специфическую математику — притом что их школьная матподготовка обычно на самом элементарном уровне. Их приходится учить почти с чистого листа.

Их приходится учить почти с чистого листа.

Так вот: я вдруг обнаружил, что в классе объяснениями занимаюсь не только я, но и один из студентов по имени Квентин. Я ему дал несколько более сложных задач — он их решал мгновенно. Тогда я предложил ему одну очень нетривиальную задачу, которая имеет простое решение, но оно чрезвычайно неочевидно, если вы не имеете опыта в геометрическом моделировании. Сразу не справляется почти никто. Этот потратил три минуты. После чего я понял, что это исключительный студент: мы видели у себя немало талантливых студентов — некоторые из ранних выпусков «Оскары» за спецэффекты получали, — но такого я лично не встречал.

Последующие два года мы регулярно встречались вне рамок формального учебного процесса и пытались понять, какой проект он мог бы с нами сделать. Оказалось, он способен читать научные статьи с математикой, ему не очень знакомой, — и очень быстро всё схватывать. Прочитал он много чего. Однако академическая карьера его совершенно не привлекала, как и публикации как таковые — он видел свое будущее в индустрии визуальных эффектов. Что было далеко от наших интересов. Мы так и не смогли прийти к согласию о теме возможного проекта.

Что было далеко от наших интересов. Мы так и не смогли прийти к согласию о теме возможного проекта.

На третьем курсе студентам предстояла курсовая работа в рамках модуля под названием «Инновации». Студенты сами предлагают темы, выходящие за рамки учебной программы, которые требуют какой-то исследовательской работы. И Квентин явился ко мне с предложением реализовать метод рендеринга живописного полотна в стиле кубизма на основе алгоритма из недавней научной статьи с добавлением некоторых компьютерных эффектов. Всё у него уже было продумано.

В ответ удивленный я немедленно показал ему файл, в котором было описание проекта, включавшее, в частности, создание цифровых скульптур в стиле кубизма, который я собирался подать на получение гранта. И который мне почему-то не пришло в голову ему предложить, хотя он лежал у меня давно — не было ресурсов над ним работать.

Тут надо сказать, что мы с моим многолетним другом и коллегой Александром Пасько (который с недавних пор является и профессором Сколтеха) издавна интересуемся «компьютерным искусством» вообще и «цифровой скульптурой» в частности. Для нас это отличный полигон для тестирования новых методов моделирования геометрических форм на основе так называемого функционального представления — когда объект любой сложности описывается одной точной непрерывной математической функцией весьма нетривиального вида. При этом в дополнение к геометрии с каждой точкой пространства ассоциированы и функции, описывающие разные физические атрибуты (цвет, материал и т. д.). Вот кубистическая компьютерная скульптура очень нам в качестве такого полигона подходила: она характеризуется наличием очень характерных и в то же время тонких художественных особенностей и к тому же имеет естественный потенциал для анимации с ее «оживлением» — и последующей фабрикацией с использованием 3D-принтинга.

Для нас это отличный полигон для тестирования новых методов моделирования геометрических форм на основе так называемого функционального представления — когда объект любой сложности описывается одной точной непрерывной математической функцией весьма нетривиального вида. При этом в дополнение к геометрии с каждой точкой пространства ассоциированы и функции, описывающие разные физические атрибуты (цвет, материал и т. д.). Вот кубистическая компьютерная скульптура очень нам в качестве такого полигона подходила: она характеризуется наличием очень характерных и в то же время тонких художественных особенностей и к тому же имеет естественный потенциал для анимации с ее «оживлением» — и последующей фабрикацией с использованием 3D-принтинга.

Стоило немало усилий переключить Квентина на наш скульптурный проект. У него классический менталитет художника, который органически не любит делать то, что ему говорят. Наш проект был достаточно проработан на концептуальном и математическом уровне, было более-менее понятно, как моделировать и анимировать. Этому студенту, однако, следовать указаниям своих руководителей не казалось естественным, он с трудом воспринимал тривиальные принципы коллективной научной работы с разделением труда.

Этому студенту, однако, следовать указаниям своих руководителей не казалось естественным, он с трудом воспринимал тривиальные принципы коллективной научной работы с разделением труда.

К счастью, много чего в проекте было и неясного, и технические трудности ожидались очень большие. И художественная сторона, нам с Александром непосильная, там тоже предполагалась. Так что ему пришлось согласиться. При этом я ему сразу сказал: в случае успеха проект прозвучит далеко за пределами защиты курсовой.

На выполнение проекта было неполных три месяца, при том что Квентин был очень занят реализацией чрезвычайно амбициозного дипломного продукта — эта музыкальная анимация, работа над которой шла в течение всего третьего курса, получила в конечном итоге наивысшие в многолетней истории нашего Центра оценки и позволила Квентину с легкостью устроиться на работу в одну из ведущих в мире компаний по специальности. Впрочем, и наш проект, кажется, помог. Опущу подробности хода работы — разве что отмечу, что мы с Александром вложили много больше времени и усилий, чем студенческие проекты обычно требуют. Но и результат получился не студенческий.

Но и результат получился не студенческий.

В апреле прошлого года проект был оформлен как постер и подан на ведущую в нашей специальности конференцию ACM SIGGRAPH 2017 в Лос-Анжелесе. Некоторые наши студенты каждый год отправляются на эти ежегодные мировые форумы за свой счет работать там волонтерами — огромная программа с участием буквально всех мировых экспертов и представлением последних научных и практических результатов привлекает более 20 тыс. участников. Тамошние постеры — это популярное у аспирантов всего мира место публикации. И не только у аспирантов — это лучшее место для ознакомления максимального количества коллег с последними результатами.

Принимается не более 10–15% от поданных постеров. Но наш получил рецензии с высшими баллами. Одна из рецензий начиналась нетривильно (цитирую): «Wow!» — не думаю, что это с моими статьями когда-либо повторится. В том же Лос-Анжелесе как раз перед SIGGRAPH (охватывающим все возможные темы в очень широкой области) проходила значительно более камерная главная конференция в нашей узкой области ACM SIGGRAPH / EurographicsSymposium on Computer Animation (SCA 2017).

В последнюю минуту решили подать туда полномасштабную (12 страниц) статью. И здесь мы получили необычные рецензии. Процитирую рецензентов: «This is definitely not the typical paper one might expect to see at SCA», «This paper is refreshing to read. It returns to the core excitement and potential of computer graphics to make new kinds of art», «This will be a presentation of a something very different from the standard… The results are very beautiful, and I would be eager to listen to a presentation about creating these works». Тем не менее статью ожидаемо завернули (она была слишком сыра, ибо написана в спешке, а на эту конференцию статьи принимались без возможности доработки после рецензирования), но пригласили (без рецензирования) с постером и на эту конференцию. Так что в июле мы с Квентином посетили сразу два ведущих (и очень разных) форума и убедились, что работа вызывает большой интерес.

Подтверждением чего явился присужденный Квентину второй приз в проходившем во время SIGGRAPH престижном конкурсе студенческих научных работ ACM Student Research Competition (был и денежный приз, спонсированный «Майкрософтом»). Финалисты (отобранные из 75 представленных постеров из многих стран мира) выступали на особой сессии перед представительным жюри и многочисленной аудиторией. Могли, наверное, и первый приз получить — но презентацию готовили не заранее (как следовало), а на месте, при этом поспорили на высоких тонах — Квентин хотел выступить не как ученый с представлением научной работы в надлежащем формате, а как художник с акцентом на созданные артефакты, хотя я, конечно, понимал, «как надо». Но и достигнутый в итоге компромиссной презентации результат — это огромный успех.

Финалисты (отобранные из 75 представленных постеров из многих стран мира) выступали на особой сессии перед представительным жюри и многочисленной аудиторией. Могли, наверное, и первый приз получить — но презентацию готовили не заранее (как следовало), а на месте, при этом поспорили на высоких тонах — Квентин хотел выступить не как ученый с представлением научной работы в надлежащем формате, а как художник с акцентом на созданные артефакты, хотя я, конечно, понимал, «как надо». Но и достигнутый в итоге компромиссной презентации результат — это огромный успех.

Ну а что касается статьи, то в развернутом виде она была через год опубликована после peer review в самом, пожалуй, подходящем для такой мультидисциплинарной работы топ-журнале IEEE Computer Graphics and Applications, который широко читается и в академии, и в индустрии. Специфика журнала потребовала некоторого сокращения технических подробностей, так что другие публикации на эту тему еще впереди.

Corker-Marin Q., Adzhiev V., Pasko A. Space-time cubification of artistic shapes // Proc. ACM SIGGRAPH 2017 Posters, SIGGRAPH 2017, Article 11.

The ACM Student Research Competition

src.acm.org/

s2017.siggraph.org/acm-student-research-competition.html

Corker-Marin Q.,Pasko A., Adzhiev V. 4D Cubism: Modeling, Animation and Fabrication of Artistic Shapes // IEEE Computer Graphics and Applications, May-June 2018, pp. 131–139

doi: 10.1109/MCG.2018.032421660

Полный текст в открытом доступе: eprints.bournemouth.ac.uk/30779/1/Cubism_IEEE-CG%26A_FinalDraft.pdf

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

См. также:

самая страшная проблема — жуткая забюрократизированность науки и жизни – Наука – Коммерсантъ

Академик Михаил Данилов рассказывает, может ли свет проходить сквозь стену, и делится сомнениями в полноте самой совершенной и элегантной теории материи.

Стандартная модель — теория, описывающая материю, все, что вокруг нас. Но она не описывает того, чего мы не видим, а этого во Вселенной намного больше

Фото: Фото из личного архива

Стандартная модель — теория, описывающая материю, все, что вокруг нас. Но она не описывает того, чего мы не видим, а этого во Вселенной намного больше

Фото: Фото из личного архива

— Как вы решили стать ученым?

— Во времена моей юности наука была в стране в большом почете, а у ученых был высокий авторитет в обществе, подкрепляемый и относительно высокими по сравнению с другими специальностями зарплатами. Конечно, советская наука была сильно изолирована от мировой, что весьма негативно сказывалось на ее развитии. Особенно чувствовалось отставание в области компьютеров. Но в это время влияние идеологии на науку было уже не столь катастрофическим, как во времена борьбы с генетикой и кибернетикой. По крайней мере в естественных науках. Это привлекало в науку независимо мыслящих людей, делало научную среду одной из наиболее привлекательных для талантливой молодежи. Важную роль играла популяризация, выходили интереснейшие научно-популярные журналы и книги, публиковались замечательные художественные произведения, например роман Даниила Гранина «Иду на грозу», который сыграл заметную роль в моем выборе. Снимались замечательные фильмы. Наиболее известен фильм Михаила Ромма «Девять дней одного года», который тоже произвел на меня громадное впечатление. Но я хотел бы обратить внимание еще на один — «Улица Ньютона, дом 1». В нем главный герой, начинающий ученый, пишет реакцию, в которой будет открыта очень важная элементарная частица — омега минус барион. Фильм вышел на экраны до открытия этой частицы! Это демонстрирует высочайший уровень научного консультанта фильма, которым был Владимир Шехтер (доктор физико-математических наук, профессор). Все это позволяло школьникам не только из больших городов, но и маленьких поселков знакомиться с новыми научными достижениями, получать впечатления о радости работы в науке.

По крайней мере в естественных науках. Это привлекало в науку независимо мыслящих людей, делало научную среду одной из наиболее привлекательных для талантливой молодежи. Важную роль играла популяризация, выходили интереснейшие научно-популярные журналы и книги, публиковались замечательные художественные произведения, например роман Даниила Гранина «Иду на грозу», который сыграл заметную роль в моем выборе. Снимались замечательные фильмы. Наиболее известен фильм Михаила Ромма «Девять дней одного года», который тоже произвел на меня громадное впечатление. Но я хотел бы обратить внимание еще на один — «Улица Ньютона, дом 1». В нем главный герой, начинающий ученый, пишет реакцию, в которой будет открыта очень важная элементарная частица — омега минус барион. Фильм вышел на экраны до открытия этой частицы! Это демонстрирует высочайший уровень научного консультанта фильма, которым был Владимир Шехтер (доктор физико-математических наук, профессор). Все это позволяло школьникам не только из больших городов, но и маленьких поселков знакомиться с новыми научными достижениями, получать впечатления о радости работы в науке.

Я учился в маленьком поселке, в школе, сложенной из больших бревен. Но для доклада в школе о научной проблеме я нашел замечательную брошюру (к сожалению, не помню ни автора, ни названия) про структуру элементарных частиц, наверное, это было описание модели Окуня—Сакаты. Исследования в этой области стали одним из моих научных направлений, и я продолжаю этим заниматься. Кстати, из недавнего интервью в «Ъ-Науке» с академиком Козловым я узнал, что его не взяли в первый класс. Меня тоже не взяли из-за нехватки мест, и я очень расстраивался, но потом пошел сразу во второй класс.

Ситуация с престижностью занятий наукой катастрофически ухудшилась. Трудно убедить молодого человека, что заниматься наукой престижно, если зарплата профессора меньше зарплаты уборщицы в метро. Последнее время ситуация с зарплатами улучшается, но все равно они в разы меньше зарплат ученых в ведущих странах мира. Ситуация с популяризацией науки также улучшается, но не так быстро, как хотелось бы. Не добавляют авторитета науке и поддержка высшими должностными лицами страны псевдонаучных жуликов, и массовая покупка ворованных диссертаций чиновниками. Очень хорошо, что с этими разлагающими основы научной морали явлениями борются комиссии РАН по борьбе с лженаукой, по противодействию фальсификации в научных исследованиях и «Диссернет». Очень нервируют наезды силовиков на ученых, как это произошло недавно с директором ФИАН Николаем Колачевским. ФИАН — это не центр терроризма, и очень вредно устраивать в нем «маски-шоу» с автоматами.

Очень хорошо, что с этими разлагающими основы научной морали явлениями борются комиссии РАН по борьбе с лженаукой, по противодействию фальсификации в научных исследованиях и «Диссернет». Очень нервируют наезды силовиков на ученых, как это произошло недавно с директором ФИАН Николаем Колачевским. ФИАН — это не центр терроризма, и очень вредно устраивать в нем «маски-шоу» с автоматами.

— С открытием бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере в Женеве завершилось построение Стандартной модели. Как это изменило направления и характер исследований в вашей области?

— Действительно, открытие бозона Хиггса в 2014 году завершило создание Стандартной модели. Стандартная модель — возможно, самая совершенная теория, описывающая материю, все, что вокруг нас, иногда с очень высокой точностью. Она относительно проста и даже элегантна. Вещество состоит из атомов, атомы состоят из ядер и электронов. Ядра состоят из протонов и нейтронов, которые состоят из u- и d-кварков. Электроны удерживаются в атоме электромагнитным взаимодействием, его переносчиком является фотон. Протоны и нейтроны в ядре и кварки внутри протонов и нейтронов удерживаются сильным взаимодействием, его переносчиками являются глюоны. Наконец, существует еще слабое взаимодействие, приводящее, например, к бета-распадам ядер, а его переносчиками являются W- и Z-бозоны. Существуют частицы, которые участвуют только в слабом взаимодействии — нейтрино. Они взаимодействуют так слабо, что могут пройти через Землю и через Солнце. Через каждого из нас каждую секунду пролетают сотни триллионов нейтрино, а мы этого не замечаем. Взаимодействие с бозоном Хиггса дает массы всем фундаментальным частицам. Таким образом, окружающее нас вещество состоит всего из четырех «кирпичиков»: u- и d-кварков, электронов и нейтрино. Их называют первым поколением кварков и лептонов. Лептоны — это частицы, не принимающие участие в сильном взаимодействии. Природа создала еще два поколения кварков и лептонов, имеющих много большую массу. Их вокруг нас практически нет, но они могут возникать при взаимодействии частиц первого поколения и быстро распадаются в конечном итоге на частицы первого поколения.

Протоны и нейтроны в ядре и кварки внутри протонов и нейтронов удерживаются сильным взаимодействием, его переносчиками являются глюоны. Наконец, существует еще слабое взаимодействие, приводящее, например, к бета-распадам ядер, а его переносчиками являются W- и Z-бозоны. Существуют частицы, которые участвуют только в слабом взаимодействии — нейтрино. Они взаимодействуют так слабо, что могут пройти через Землю и через Солнце. Через каждого из нас каждую секунду пролетают сотни триллионов нейтрино, а мы этого не замечаем. Взаимодействие с бозоном Хиггса дает массы всем фундаментальным частицам. Таким образом, окружающее нас вещество состоит всего из четырех «кирпичиков»: u- и d-кварков, электронов и нейтрино. Их называют первым поколением кварков и лептонов. Лептоны — это частицы, не принимающие участие в сильном взаимодействии. Природа создала еще два поколения кварков и лептонов, имеющих много большую массу. Их вокруг нас практически нет, но они могут возникать при взаимодействии частиц первого поколения и быстро распадаются в конечном итоге на частицы первого поколения. У всех частиц есть античастицы. Сильное, электромагнитное и слабое взаимодействия обладают так называемой калибровочной инвариантностью, что в значительной мере определяет их характеристики.

У всех частиц есть античастицы. Сильное, электромагнитное и слабое взаимодействия обладают так называемой калибровочной инвариантностью, что в значительной мере определяет их характеристики.

Стандартная модель, как я уже сказал, описывает все, что мы видим вокруг нас. Но она не описывает того, чего мы не видим, а этого во Вселенной намного больше. Обычное вещество составляет всего лишь около 4% того, что есть во Вселенной, остальное — темная материя и темная энергия, природа которых неизвестна. У Стандартной модели есть еще и другие недостатки: слишком большое количество параметров, некоторые внутренние противоречия, гравитационное взаимодействие, которое действует на все объекты, имеющие энергию, не удается включить в Стандартную модель. Поэтому большинство физиков считают, что должны быть явления за рамками Стандартной модели, и их поиски являются основным направлением исследований.

В отличие от прошлых лет сейчас нет четких теоретических указаний, куда надо двигаться. Имеется множество различных идей, их надо проверять и искать любые отклонения от Стандартной модели. На мой взгляд, существует четыре основных подхода к поискам новых явлений. Можно все дальше увеличивать энергию ускорителей и пытаться найти новые тяжелые частицы либо новые явления. Лидеры — Большой адронный коллайдер и новые проекты коллайдеров на сверхвысокой энергии.

На мой взгляд, существует четыре основных подхода к поискам новых явлений. Можно все дальше увеличивать энергию ускорителей и пытаться найти новые тяжелые частицы либо новые явления. Лидеры — Большой адронный коллайдер и новые проекты коллайдеров на сверхвысокой энергии.

Другой подход — это прецизионное изучение свойств уже известных частиц. Из-за соотношения неопределенности закон сохранения энергии — импульса может не выполняться на очень короткое время. И могут возникать виртуальные частицы, в том числе и очень тяжелые. Они почти мгновенно поглощаются обратно, но, тем не менее, могут менять свойства известных частиц. Благодаря этому прецизионное изучение свойств известных частиц может оказаться более чувствительным к новым тяжелым частицам, чем при их прямых поисках. Например, ограничение на свойства гипотетического заряженного бозона Хиггса из изучения распадов так называемых прелестных частиц (это научный термин!) оказываются более жесткими, чем из прямых поисков на Большом адронном коллайдере. Здесь лидер — «Фабрика прелести» в Японии и ряд других экспериментов.

Здесь лидер — «Фабрика прелести» в Японии и ряд других экспериментов.

Изучение космических частиц — еще одно важнейшее направление, например, поиски темной материи в подземных низкофоновых лабораториях и в процессах аннигиляции частиц темной материи в космосе.

Наконец, очень перспективным выглядит изучение свойств нейтрино — одной из самых загадочных частиц.

Российские ученые активно участвуют во всех этих направлениях исследований как за рубежом, так и внутри страны. Под руководством Института ядерных исследований и Объединенного института ядерных исследований создается крупнейший нейтринный телескоп Baikal-GVD на озере Байкал. Российские ученые — пионеры в этой области. В Новосибирске в Институте ядерной физики имени Будкера развивается проект супер-тау-чарм-фабрики, которая позволит с беспрецедентной точностью исследовать свойства «очарованных» частиц и тау-лептона. В ОИЯИ создается коллайдер NICA для исследования кварк-глюонной плазмы в столкновениях тяжелых ионов. Наша группа в Физическом институте РАН участвует в трех из этих направлений и обдумывает возможность подключиться к исследованиям космических частиц.

Наша группа в Физическом институте РАН участвует в трех из этих направлений и обдумывает возможность подключиться к исследованиям космических частиц.

Разрушение РАН удалось предотвратить благодаря сопротивлению ведущих российских ученых и людей, озабоченных обороноспособностью страны

Фото: Фото из личного архива

Разрушение РАН удалось предотвратить благодаря сопротивлению ведущих российских ученых и людей, озабоченных обороноспособностью страны

Фото: Фото из личного архива

— Вернулся ли интерес молодых людей к науке — как это было, положим, в 1970-х годах? Предлагают ли им сегодняшние научные российские администраторы достойные условия работы и приемлемые зарплаты?

— Интерес молодежи к науке не пропадал никогда, даже в самые сложные периоды времени. В 1990-х годах ситуация с финансированием науки была очень плохая, но были вера в будущее страны, потрясающий энтузиазм, полная самоотдача. Были уникальная творческая атмосфера, дружеские, почти семейные отношения в коллективе. Конечно, многие молодые (и немолодые) люди уезжали на Запад, но многие и оставались. Благодаря атмосфере количество молодежи в Институте теоретической и экспериментальной физики быстро росло, а средний возраст сотрудников резко уменьшался. Я знаю, что так было не везде. Во многих местах количество молодежи катастрофически уменьшалось. Но у нас в ИТЭФ было именно так. Сейчас ситуация очень неоднородная. Базовые доходы аспирантов и студентов в большинстве университетов и институтов совершенно недостаточны для существования. Но в активных группах с большим количеством грантов удается организовать поддержку студентов и аспирантов на приемлемом уровне, и все равно он существенно ниже, чем в ведущих странах мира.

Были уникальная творческая атмосфера, дружеские, почти семейные отношения в коллективе. Конечно, многие молодые (и немолодые) люди уезжали на Запад, но многие и оставались. Благодаря атмосфере количество молодежи в Институте теоретической и экспериментальной физики быстро росло, а средний возраст сотрудников резко уменьшался. Я знаю, что так было не везде. Во многих местах количество молодежи катастрофически уменьшалось. Но у нас в ИТЭФ было именно так. Сейчас ситуация очень неоднородная. Базовые доходы аспирантов и студентов в большинстве университетов и институтов совершенно недостаточны для существования. Но в активных группах с большим количеством грантов удается организовать поддержку студентов и аспирантов на приемлемом уровне, и все равно он существенно ниже, чем в ведущих странах мира.

Стала улучшаться ситуация с оборудованием и ремонтом помещений. Но здесь мы только в начале пути. Самая страшная проблема — это жуткая бюрократизация, зарегулированность науки и жизни. Большая часть талантливой молодежи не видит перспектив в России, не чувствует возможности что-то изменить и уезжает за границу, а обратный поток очень мал.

— Мы взяли последнюю из доступных нам ваших статей «Constraints on Hidden Photons Produced in Nuclear Reactors». Не можете ли вы популяризировать ее для наших читателей?

— Как я уже говорил, поиски явлений, выходящих за рамки Стандартной модели, являются сейчас основным направлением исследований в физике элементарных части. Многие теоретические модели предсказывают существование очень необычных частиц — скрытых, или темных, фотонов. Обычные фотоны могут превращаться в темные фотоны. Темные фотоны могут проходить через вещество не поглощаясь, а потом превращаться обратно в обычные фотоны, которые мы можем увидеть. Получается, свет проходит сквозь стену. В нашей работе мы проанализировали возможность наблюдать эффекты от темных фотонов на реакторе. Предыдущая работа корейского физика на эту тему оказалась ошибочной. К сожалению, мы получили лишь ограничения на параметр связи темных фотонов с обычными, но и это является интересным результатом.

— Скажите, почему пять лет назад у вас возник конфликт с работодателем, Институтом теоретической и экспериментальной физики, и почему вы приняли нехарактерное для российского человека решение судиться до конца?

— Честно говоря, мне не очень хочется ворошить старые и довольно болезненные для меня воспоминания. Но отвечу. В ИТЭФ существовала уникальная творческая атмосфера. Ученые трудились очень напряженно. Поздно вечером все окна были залиты светом даже в выходные дни. Многие проводили отпуска на рабочем месте. ИТЭФ привлекал большое количество молодежи, включая школьников, и ученых из других институтов, включая зарубежные. ИТЭФ был одним из интеллектуальных центров страны, и это мотивировало людей оставаться в России даже во времена, когда зарплаты на Западе были в десятки раз выше, чем у нас. Под моим руководством защитили диссертации 20 человек, и две трети из них успешно работают в России, среди них два члена РАН и четыре доктора физико-математических наук. Руководство Курчатовского института стало последовательно разрушать эту атмосферу, а сотрудники ИТЭФ, включая меня, пытались этому противостоять. В результате некоторые сотрудники, и я в том числе, были уволены, другие ушли сами, а атмосфера была разрушена. Сейчас будущее ИТЭФ выглядит очень мрачным. Директором научного института назначен генерал полиции, сотрудников планируют перевести на территорию Курчатовского института, а территорию ИТЭФ отдать под коммерческую застройку.

Но отвечу. В ИТЭФ существовала уникальная творческая атмосфера. Ученые трудились очень напряженно. Поздно вечером все окна были залиты светом даже в выходные дни. Многие проводили отпуска на рабочем месте. ИТЭФ привлекал большое количество молодежи, включая школьников, и ученых из других институтов, включая зарубежные. ИТЭФ был одним из интеллектуальных центров страны, и это мотивировало людей оставаться в России даже во времена, когда зарплаты на Западе были в десятки раз выше, чем у нас. Под моим руководством защитили диссертации 20 человек, и две трети из них успешно работают в России, среди них два члена РАН и четыре доктора физико-математических наук. Руководство Курчатовского института стало последовательно разрушать эту атмосферу, а сотрудники ИТЭФ, включая меня, пытались этому противостоять. В результате некоторые сотрудники, и я в том числе, были уволены, другие ушли сами, а атмосфера была разрушена. Сейчас будущее ИТЭФ выглядит очень мрачным. Директором научного института назначен генерал полиции, сотрудников планируют перевести на территорию Курчатовского института, а территорию ИТЭФ отдать под коммерческую застройку. Это окончательно разрушит ИТЭФ, который был одним из лучших институтов страны. Многие ведущие ученые России выступили с заявлениями в защиту ИТЭФ, но вряд ли это изменит ситуацию. При увольнении сотрудников ИТЭФ отказался выплачивать им компенсацию за неиспользованные отпуска, ссылаясь на решение Международной организации труда, которое противоречит российскому законодательству. Большинство людей махнуло на это рукой, а я посчитал такое поведение просто свинством по отношению к ученым, отдававшим все свое время институту, и обратился в суд. Сначала суды мне отказывали, но Конституционный суд подтвердил справедливость моих претензий.

Это окончательно разрушит ИТЭФ, который был одним из лучших институтов страны. Многие ведущие ученые России выступили с заявлениями в защиту ИТЭФ, но вряд ли это изменит ситуацию. При увольнении сотрудников ИТЭФ отказался выплачивать им компенсацию за неиспользованные отпуска, ссылаясь на решение Международной организации труда, которое противоречит российскому законодательству. Большинство людей махнуло на это рукой, а я посчитал такое поведение просто свинством по отношению к ученым, отдававшим все свое время институту, и обратился в суд. Сначала суды мне отказывали, но Конституционный суд подтвердил справедливость моих претензий.

— Удавалось ли вам вести привычную научную работу после насильственного увольнения и каким образом? Не было ли каких-либо помех со стороны бывшего работодателя?

— Вместе со мной из ИТЭФ ушла большая часть нашей научной группы. ФИАН предоставил нам возможность работать всем вместе, и мы ему за это очень благодарны. Конечно, переход был непростым. Мы пришли на новое место «голыми», и даже ремонт предоставленных нам помещений проводили своими руками. Но сейчас все пришло в норму, и мы успешно работаем, у нас учатся десятки студентов. Надо отметить, что в ФИАН хорошая научная атмосфера и административные службы стараются во всем помогать ученым, а не рассматривают их как досадную помеху своему функционированию.

Мы пришли на новое место «голыми», и даже ремонт предоставленных нам помещений проводили своими руками. Но сейчас все пришло в норму, и мы успешно работаем, у нас учатся десятки студентов. Надо отметить, что в ФИАН хорошая научная атмосфера и административные службы стараются во всем помогать ученым, а не рассматривают их как досадную помеху своему функционированию.

Фото: Фото из личного архива

Фото: Фото из личного архива

— У вас очень высокий индекс Хирша — скажите, важен ли он для вас? Ну и в целом сегодняшняя наукометрия — насколько эффективный инструмент анализа научной деятельности ученого?

— Индекс Хирша — очень грубый индикатор научных достижений, а в некоторых областях (включая и мою, где количество соавторов часто превышает тысячу человек) и совсем неприменим. Наукометрические показатели полезны, но окончательную оценку успешности ученого или института должны делать эксперты. Увлечение Министерства высшего образования и науки наукометрическими показателями при оценке институтов, причем в самой примитивной форме, которая не учитывает различий между областями науки и между теоретиками и экспериментаторами, очень разрушительно. Оценки оказываются во много раз отличающимися от реального положения. В свое время я ввел в ИТЭФ систему оценки ученых на основе формализованных показателей, которая потом была адаптирована многими институтами. Но в этой системе было много показателей, кроме публикаций: выступления на конференциях, преподавание, руководство дипломниками и аспирантами, организация конференций и семинаров и многое другое, включая результаты голосования экспертов. Была возможность сделать исключение и поддержать небольшое (10%) количество ученых, имеющих низкие баллы, но, по мнению экспертов, достойных поддержки (скрытых гениев). В таком виде система формализованной оценки оказывается достаточно гибкой и вызывает мало нареканий. Очень похожая система сейчас работает в Институте ядерных исследований.

Оценки оказываются во много раз отличающимися от реального положения. В свое время я ввел в ИТЭФ систему оценки ученых на основе формализованных показателей, которая потом была адаптирована многими институтами. Но в этой системе было много показателей, кроме публикаций: выступления на конференциях, преподавание, руководство дипломниками и аспирантами, организация конференций и семинаров и многое другое, включая результаты голосования экспертов. Была возможность сделать исключение и поддержать небольшое (10%) количество ученых, имеющих низкие баллы, но, по мнению экспертов, достойных поддержки (скрытых гениев). В таком виде система формализованной оценки оказывается достаточно гибкой и вызывает мало нареканий. Очень похожая система сейчас работает в Институте ядерных исследований.

— Можете ли вы оценить, насколько выросло финансирование российской науки после реформы Академии наук? И вообще как вам эта реформа?

— Финансирование фундаментальных исследований в постоянных ценах 2000 года оставалось примерно на одном уровне с 2013 до 2018 года. Доля расходов на фундаментальную науку в 2018 году составила всего лишь 0,15% ВВП страны, то есть даже меньше, чем в ЮАР. Внутренние затраты на исследования и разработки в 2017 году составили 1,11% ВВП, а по указу президента от 2012 года он должен был достичь 1,77% уже к 2015 году. Вследствие недавнего обвала рубля из-за выхода России из соглашения с ОПЕК и пандемии коронавируса я ожидаю существенного сокращения реального финансирования науки, если не будет адекватного индексирования.

Доля расходов на фундаментальную науку в 2018 году составила всего лишь 0,15% ВВП страны, то есть даже меньше, чем в ЮАР. Внутренние затраты на исследования и разработки в 2017 году составили 1,11% ВВП, а по указу президента от 2012 года он должен был достичь 1,77% уже к 2015 году. Вследствие недавнего обвала рубля из-за выхода России из соглашения с ОПЕК и пандемии коронавируса я ожидаю существенного сокращения реального финансирования науки, если не будет адекватного индексирования.

С другой стороны, выполнение указов президента, хоть и проводящееся с очковтирательством путем перевода научных сотрудников на долю ставки (работать они от этого меньше не стали), привело к повышению зарплат научных работников. К сожалению, это повышение было очень разным в разных регионах страны (привязано к средней зарплате по региону), и оно совершенно не коснулось инженерных кадров. Конечно, работа Академии наук нуждалась в модернизации, необходимо было привлечь к активному участию в управлении наукой молодых ученых. Однако реформа была направлена на полное разрушение РАН, но его удалось предотвратить благодаря сопротивлению ведущих российских ученых и людей, озабоченных обороноспособностью страны.

Однако реформа была направлена на полное разрушение РАН, но его удалось предотвратить благодаря сопротивлению ведущих российских ученых и людей, озабоченных обороноспособностью страны.

Но даже в смягченном виде реформа принесла громадные негативные результаты. Руководство наукой отдали в руки чиновникам, которые не понимают сути научных исследований и поэтому полагаются на формальные критерии. Это привело к безумной бюрократизации науки и отвлечению научных работников на бессмысленную (и даже вредную) писанину.

Несмотря на все негативные последствия реформы, РАН продолжает оставаться основной научной организацией, производящей больше половины всех качественных публикаций в России. Увлечение наукометрией привело к быстрому росту низкокачественных, а иногда и фейковых публикаций. Например, в платном журнале Espacios (Венесуэла), индексируемом в системе Scopus, в 2013 году была опубликована лишь одна статья российского автора, а в 2019 году уже 621! Эта проблема обсуждается в комиссии РАН по противодействию фальсификации в научных исследованиях. В последнее время наблюдается улучшение отношения руководства страны к РАН, и ей даны новые полномочия. Но без возврата научных институтов под прямое руководство РАН трудно ожидать кардинального улучшения ситуации.

В последнее время наблюдается улучшение отношения руководства страны к РАН, и ей даны новые полномочия. Но без возврата научных институтов под прямое руководство РАН трудно ожидать кардинального улучшения ситуации.

— Сейчас все разговоры о коронавирусе. Как он влияет на вашу научную деятельность? Оказался ли он серьезным испытанием в вашей жизни?

— Мы перешли на дистанционную работу, дистанционные семинары и дистанционное преподавание, приостановили работы, требующие оборудования. Это привело к уменьшению эффективности исследований и снижению мотивации в преподавании. Когда не видишь горящих (или скучающих) глаз студентов, трудно поддерживать мотивацию при чтении лекций. Уменьшение эффективности приходится компенсировать увеличением времени работы, так что скучать в изоляции не приходилось. Я с удивлением и даже, можно сказать, с завистью слушаю по радио истории, как люди в самоизоляции скучают от безделья. У меня не хватает времени даже книжки почитать.

— Похолодание в отношениях с Западом, как вам кажется, сказалось на контактах российских ученых с зарубежными? Не появилось ли предвзятости в поведении западных коллег?

— Отношения с зарубежными коллегами остаются очень хорошими. Но некоторые организации, например департамент энергетики США, пытаются усложнить общение ученых. Это очень близорукая политика.

Но некоторые организации, например департамент энергетики США, пытаются усложнить общение ученых. Это очень близорукая политика.

Даже во времена холодной войны общение ученых не прерывалось, и это помогло восстановить доверие между странами и народами и в конечном итоге помогло разрядке.

— Как у вас со свободным временем? Прежде часто ли удавалось вам побыть с близкими — если вспомнить, что отпусков вы не брали да и выходные проводили на работе?

— Действительно, когда я был директором ИТЭФ, свободного времени у меня почти не оставалось. Теперь с этим лучше, и я каждый год езжу кататься на горных лыжах, регулярно катаюсь на беговых лыжах, иногда играю в теннис и хожу в горы.

Интервью взял Владимир Александров, группа «Прямая речь»

Эпизоды «революции вундеркиндов» | Наука и жизнь

В развитии любой науки, в том числе и физики, господствуют периоды относительно спокойного накопления фактов, проверки гипотез, обсуждения проблем… Но время от времени эти периоды прерываются озарением одного или нескольких учёных, в результате чего ломаются старые представления, возникает, как говорят, новая парадигма. Таким озарением была гипотеза Макса Планка о дискретности передачи энергии, сформулированная в декабре 1900 года.

Таким озарением была гипотеза Макса Планка о дискретности передачи энергии, сформулированная в декабре 1900 года.

Нильс Бор (слева) и Макс Планк в 1920-е годы. Фото из архива Института Нильса Бора, Копенгаген.

Гёттингенские профессора-физики. Слева направо: Макс Райх, Макс Борн, Джеймс Франк, Роберт Поль. 1923 год. Фото из архива профессора Густава Борна, Лондон.

Энрико Ферми, Вернер Гейзенберг и Вольфганг Паули на конференции памяти Вольта на озере Комо, Италия. 1927 год.

Физический институт в Гёттингене. Левая часть здания построена в XIX веке, средняя — в 1905 году, правая — в начале 1930-х годов. Фото профессора Ф. Хунда.

Макс Борн во время лекций в США. Фото из архива Массачусетского технологического института, Кембридж, Массачусетс.

Во время Боровского фестиваля. Стоят слева направо: Карт Озеен, Нильс Бор, Джеймс Франк, Оскар Кляйн. Сидит Макс Борн. 1922 год. Фото госпожи Герлах, Мюнхен.

Вернер Гейзенберг в Гёттингене. Около 1924 года. Фото: университетская библиотека, Гёттинген.

Фото: университетская библиотека, Гёттинген.

Давид Гильберт. 1922 год. Фото: университетская библиотека, Гёттинген.

‹

›

Открыть в полном размере

У гениев подобные озарения происходят не единожды. Год 1905-й историки науки называют «годом чудес». В этом году недавний выпускник Политехникума Альберт Эйнштейн опубликовал три работы, изменившие сложившиеся представления о классической физике. Это были статьи о специальной теории относительности, о фотоэффекте с позиций квантовой физики и о броуновском движении, подтверждающем существование атомов. Через десять лет Эйнштейн практически в одиночку совершил ещё один грандиозный прорыв, разрушив парадигму ньютоновской теории тяготения. Созданная им в 1914—1916 годах общая теория относительности и по сей день служит основой наших представлений о Вселенной.

Аналогичной теории для объяснения явлений микромира долго не удавалось построить никому, пока в 1925 году трудами Вернера Гейзенберга, Макса Борна и Паскуаля Йордана не была создана матричная механика. Позже к развитию новой науки присоединились Поль Дирак, Эрвин Шрёдингер, Вольфганг Паули и другие физики. В той или иной форме во всех новых работах ощущалось участие Нильса Бора.

Позже к развитию новой науки присоединились Поль Дирак, Эрвин Шрёдингер, Вольфганг Паули и другие физики. В той или иной форме во всех новых работах ощущалось участие Нильса Бора.

В короткий исторический срок — три года, с 1925-го по 1927-й, — сформировалась новая наука — квантовая механика, давшая человечеству возможность использовать практически неисчерпаемую энергию атома. Особенностью научной революции 1925—1927 годов был юный возраст её основных героев. Только Бору, Борну и Шрёдингеру в то время было около сорока. Остальным авторам тех открытий не было и тридцати. Недаром этот период в физике называют «революцией вундеркиндов».

Уникальному в истории науки событию и, прежде всего, людям, его творившим, посвящён цикл очерков «Эпизоды “революции вундеркиндов”», который журнал начинает публиковать в этом номере. Их автор Евгений Михайлович Беркович — выпускник физфака МГУ, создатель и редактор журнала «Семь искусств» и ряда других сетевых изданий, автор монографий серии «Революция в физике и судьбы её героев»: «Томас Манн и физики ХХ века» (М. , 2017) и «Альберт Эйнштейн в фокусе истории ХХ века» (М., 2018), а также многих статей по истории науки и литературы в различных журналах. Перед вами — его дебют в «Науке и жизни».

, 2017) и «Альберт Эйнштейн в фокусе истории ХХ века» (М., 2018), а также многих статей по истории науки и литературы в различных журналах. Перед вами — его дебют в «Науке и жизни».

Вступление

Первопроходцы

Революция в физике

Истории нравятся неожиданные совпадения. Так получилось, что нобелевские премии стали вручаться с первого года двадцатого века. Первой премией по физике в 1901 году был награждён Вильгельм Рентген за открытие Х-лучей, которые позже получили его имя. И революция в физике началась на излёте девятнадцатого и продолжилась в двадцатом веке: 14 декабря 1900 года профессор Берлинского университета Макс Планк в докладе Немецкому физическому обществу впервые ввёл понятие кванта света.

Никто из современников Планка революции в физике не предвидел, более того, считалось, что эта наука уже выполнила все стоящие перед ней задачи. Это отметил в юбилейном докладе Королевскому обществу 27 апреля 1900 года патриарх британской физики лорд Кельвин. И только два облачка, по его словам, омрачали ясный научный небосклон. Первое облачко — это вопрос, как может Земля без трения и потери энергии двигаться через упругую среду, каковой является светоносный эфир? А второе облачко — это непреодолимые противоречия теории и опыта в вопросе об излучении «абсолютно чёрного тела».

И только два облачка, по его словам, омрачали ясный научный небосклон. Первое облачко — это вопрос, как может Земля без трения и потери энергии двигаться через упругую среду, каковой является светоносный эфир? А второе облачко — это непреодолимые противоречия теории и опыта в вопросе об излучении «абсолютно чёрного тела».

Примерно то же говорил в 1874 году юному студенту Максу Планку профессор Филипп фон Жолли, руководивший отделением физики Мюнхенского университета, когда Макс обратился к нему с просьбой записать его в число слушателей лекций по теоретической физике. Маститый учёный попытался отговорить юношу: «Молодой человек! Зачем вы хотите испортить себе жизнь, ведь физика как наука в основном завершена. Осталось прояснить несколько несущественных неясных мест. Стоит ли браться за такое бесперспективное дело?!»1. К счастью для физики, студент оказался настойчивым и находчивым: он ответил, что не собирается открывать ничего нового, а хочет только изучить то, что уже известно.

Спустя четверть века непривычное для классической физики предположение Планка, что свет распространяется не непрерывно, как волна, а порциями, квантами, помогло решить вторую задачу, обозначенную лордом Кельвином. А через пять лет, в 1905 году, никому не известный тогда двадцатишестилетний эксперт третьего класса Федерального ведомства по интеллектуальной собственности в швейцарском Берне Альберт Эйнштейн предложил специальную теорию относительности, в которой не было места светоносному эфиру.

Эти гениальные интеллектуальные находки развеяли смущавшие лорда Кельвина облака на научном небосклоне, но фактически разрушили всю классическую физику девятнадцатого века, опиравшуюся на понятие эфира. Новые физические теории теперь предстояло построить заново.

В области макромира прорыв к новой физической картине Вселенной в одиночку совершил Альберт Эйнштейн, построив в 1914—1916 годах общую теорию относительности. Этот грандиозный научный подвиг не имеет аналогов в истории науки. Иначе обстояло дело с загадками микромира. Разобраться с процессами, происходящими внутри атома, пытались многие учёные, но построить новую теорию, учитывающую квантовый характер энергии, долго не удавалось.

Иначе обстояло дело с загадками микромира. Разобраться с процессами, происходящими внутри атома, пытались многие учёные, но построить новую теорию, учитывающую квантовый характер энергии, долго не удавалось.

В 1911 году Эрнест Резерфорд предложил так называемую планетарную модель атома. В этой модели атом состоит из крохотного положительно заряженного ядра, в котором сосредоточена почти вся масса атома, а вокруг ядра вращаются электроны — подобно тому, как планеты движутся вокруг Солнца.

С точки зрения классической физики такая структура не может существовать долго: вращающиеся электроны излучают энергию и вскоре упадут на ядро. Первый мостик из классических представлений в квантовые построил в 1912—1913 годах Нильс Бор, сделавший гениальное предположение, на какое-то время совместившее классическую физику с квантовой. Бор предположил, что у атома есть стационарные орбиты, находясь на которых, электроны не излучают энергию, а излучение (или поглощение) происходит при переходе с одной орбиты на другую. К электрону на стационарной орбите применимы законы классической физики, а квантовые эффекты проявляются при переходе из одного стационарного состояния в другое.

К электрону на стационарной орбите применимы законы классической физики, а квантовые эффекты проявляются при переходе из одного стационарного состояния в другое.

Опираясь на эту гипотезу, Бор смог теоретически описать спектр простейшего атома водорода, причём выводы теории блестяще совпали с экспериментом. Однако попытки распространить этот подход на более сложные атомы с несколькими электронами оказались безуспешными. «Старая квантовая физика», как называли потом науку, развиваемую Нильсом Бором и его последователями до 1925 года, не выработала универсального средства для изучения объектов микромира. Учёные-первопроходцы были слишком тесно привязаны к идеям и методам классической физики, чтобы окончательно от них оторваться. Каждую новую задачу с квантовым содержанием решали сначала на языке классической физики, чтобы потом перевести решение на квантовый язык, используя так называемый принцип соответствия, впервые высказанный Максом Планком в 1906 году и систематически используемый Нильсом Бором, начиная с 1913 года. Согласно этому принципу квантовая теория содержит классическую физику в качестве предельного случая2.

Согласно этому принципу квантовая теория содержит классическую физику в качестве предельного случая2.

Сам перевод классического решения на квантовый язык был, скорее, искусством, чем наукой, большую роль здесь играли физическая интуиция, догадки, артистизм учёного. Другими словами, «старая квантовая физика» ещё не стала самодостаточной научной теорией.

Построить новую квантовую физику выпало молодым людям, родившимся в ХХ веке. Собрал их у себя в Гёттингене и направил их усилия в нужном направлении Макс Борн, чья роль в успехе физической революции пока явно недооценивается. В разное время ассистентами Борна были Вольфганг Паули, Вернер Гейзенберг и Паскуаль Йордан — те самые «вундеркинды», которые совершили новый прорыв в физике, создав квантовую механику и квантовую теорию поля.

«Второго Борна сегодня в Германии нет»

С Гёттингеном у Борна связано много воспоминаний, не всегда радужных. Начало было обнадёживающим: ещё студентом Макс стал ассистентом великого математика ХХ века Давида Гильберта. В последующей научной жизни Борн выделялся среди коллег-физиков высочайшей математической подготовкой. По словам Юрия Борисовича Румера, лично знавшего его по Гёттингену, «Макс Борн в своём творчестве всегда опирался на математический аппарат, которым он владеет в совершенстве. Он часто в шутку говорил своим ученикам: „Сперва начать считать, потом подумать“ (Erst losrechnen, dann nachdenken)»3.

В последующей научной жизни Борн выделялся среди коллег-физиков высочайшей математической подготовкой. По словам Юрия Борисовича Румера, лично знавшего его по Гёттингену, «Макс Борн в своём творчестве всегда опирался на математический аппарат, которым он владеет в совершенстве. Он часто в шутку говорил своим ученикам: „Сперва начать считать, потом подумать“ (Erst losrechnen, dann nachdenken)»3.

Защиту первой докторской диссертации в 1906 году омрачил возникший из-за пустяка конфликт с всемогущим Феликсом Клейном, директором математического института и главой физико-математической школы Гёттингенского университета. Из-за этого конфликта Борн вынужден был защищать диссертацию не по чистой, а по прикладной математике. После успешной защиты, стоившей ему массы нервной энергии, Макс решил никогда больше не показываться в Гёттингене4. Но судьба рассудила иначе, и Борн ещё два раза возвращался в этот небольшой университетский центр на юге Нижней Саксонии. В 1908 году молодого теоретика пригласил ассистентом Герман Минковский, строивший математический фундамент для теории относительности Эйнштейна. Защита второй докторской диссертации Борна состоялась в 1909 году уже после внезапной смерти Минковского и тоже едва не сорвалась из-за придирок Клейна. Но всё обошлось, и Макс Борн стал приват-доцентом5. А в 1921 году его пригласили занять место профессора и директора института теоретической физики Гёттингенского университета6.

Защита второй докторской диссертации Борна состоялась в 1909 году уже после внезапной смерти Минковского и тоже едва не сорвалась из-за придирок Клейна. Но всё обошлось, и Макс Борн стал приват-доцентом5. А в 1921 году его пригласили занять место профессора и директора института теоретической физики Гёттингенского университета6.

Принимая предложение стать профессором теоретической физики, Борн добился того, чтобы директором института экспериментальной физики стал его ближайший друг Джеймс Франк. Поначалу в министерстве науки утверждали, что вакантной должности профессора в Гёттингенском университете больше нет. Дотошный Макс Борн сам приехал в Берлин и, порывшись в бумагах министерства, нашёл ошибку какого-то чиновника, дающую возможность принять Франка профессором физики на факультете естествознания и математики7. Другим институтом экспериментальной физики заведовал друг и ровесник Борна и Франка Роберт Поль. Директором института математики, вместо ушедшего на пенсию Феликса Клейна, был Рихард Курант, тоже, как и Борн, бывший в молодости ассистентом Гильберта.

Можно сказать, Гёттингену повезло: в двадцатые годы двадцатого века здесь, в тихом провинциальном городке на реке Лайне, собрались люди, способные развить революционные преобразования в физике, начатые в начале века Планком и Эйнштейном и продолженные во втором десятилетии Бором и Резерфордом. Именно здесь создавалась новая наука — квантовая механика, ставшая со временем основой наших знаний о микромире. Новой наукой занимались учёные и в Копенгагене у Бора, и в Мюнхене у Зоммерфельда. Но и на этом фоне Гёттинген выделялся полученными результатами. И в центре гёттингенского физического сообщества стоял, без сомнения, Макс Борн. Не зря Эйнштейн в одном из своих писем заметил: «Второго Борна сегодня в Германии нет»8.

В Гёттингене собирались молодые учёные со всего мира. Макс Борн создал на базе своего института всемирно признанную школу, готовящую теоретиков новой физики. Среди его учеников, соавторов и ассистентов были и индус Субрахманьян Чандрасекар, и японец Иошио Нишина, и выходцы из Венгрии Джон фон Нейман, Юджин Вигнер и Эдвард Теллер…

К Борну приезжали и молодые учёные из Советского Союза, ставшие впоследствии знаменитыми физиками, академиками: Владимир Александрович Фок, Игорь Евгеньевич Тамм…

Запомнился Максу ещё один физик из СССР, Юрий Борисович Румер, которого немцы называли Георг. В уже цитированных выше воспоминаниях о Максе Борне Румер отмечает: «Максу Борну принадлежит главная заслуга в создании той особенной творческой „гёттингенской обстановки“, с описания которой сейчас принято начинать книги о последующем развитии атомной физики»9.

В уже цитированных выше воспоминаниях о Максе Борне Румер отмечает: «Максу Борну принадлежит главная заслуга в создании той особенной творческой „гёттингенской обстановки“, с описания которой сейчас принято начинать книги о последующем развитии атомной физики»9.

Создать одну из самых многочисленных и продуктивных научных школ теоретической физики Максу Борну помогли его личные качества человека и учёного. Юрий Румер подчёркивает: «Я думаю, что секрет его успеха заключается в необычайной широте его натуры, в сочетании таланта большого учёного с горячим сердцем очень хорошего человека. <…> Он отличается необыкновенной личной скромностью, он всегда восхищался чужими достижениями, но никогда не подчёркивал своих»10.

Боровский фестиваль

Важнейшим этапом в становлении квантовой механики стали семь лекций Нильса Бора, которые он прочитал в Гёттингене в июне 1922 года, выполняя обещание, данное год назад Джеймсу Франку. Впоследствии этот цикл лекций назовут Боровским фестивалем по аналогии с музыкальным Генделевским фестивалем, ежегодно устраиваемым в Гёттингене с 1920 года.

Впоследствии этот цикл лекций назовут Боровским фестивалем по аналогии с музыкальным Генделевским фестивалем, ежегодно устраиваемым в Гёттингене с 1920 года.

В интервью Томасу Куну и Фридриху Хунду, состоявшемся 17 октября 1962 года в доме Борнов в Бад-Пирмонте, бывший директор Института теоретической физики вспоминал, как пришла идея пригласить Бора в Гёттинген: «Мы все знали, что Бор впереди нас, и мы пытались его понять; у нас было чувство, что мы все в каком-то смысле ученики Бора. До фестиваля происходило следующее. У Бора был брат, Харальд Бор, математик — блестящий, кстати, — который был хорошим другом Куранта, моего коллеги. Он часто приезжал в Гёттинген и рассказывал о своём брате — что он самый умный, — и нам стало любопытно, чем он занимается. И я подумал, что есть смысл пригласить его. И Академия — конечно, я имею в виду физиков из Академии — это были Планк, Франк, Паули и я — приняла это решение»11.

У Вернера Гейзенберга осталось немного другое мнение. Он считал, что решающую роль в приглашении Бора в Гёттинген сыграл Джеймс Франк. В интервью тому же Томасу Куну, состоявшемся 15 февраля 1963 года в мюнхенском институте Общества Макса Планка, Гейзенберг так ответил на вопрос, насколько велика была роль Франка в становлении Гёттингена как центра исследований по атомной физике и, в частности, в приглашении Нильса Бора выступить там с лекциями: «Естественно, что Франк был заинтересован в продолжении исследований энергетических уровней, ими он всегда интересовался. Я думаю, что Франк наконец убедил Борна более серьёзно, чем раньше, отнестись к этим вещам. Я могу себе представить, что Борн, будучи математиком, не любил методы, которые содержат противоречия. Поэтому Франку было нелегко убедить его серьёзно взяться за эти вещи. Но в конце концов Борн увидел, что в этом что-то есть и что Бор — хороший человек, и тогда он решил: „Хорошо, организуем встречу и посмотрим на это“. Встреча была задумана как повод сформировать мнение по текущей ситуации»12.