Содержание

Наука о китах — Cetology

Исследователь стреляет дротиком для биопсии в косатку . Дротик удалит небольшой кусочек кожи кита и безвредно отскочит от животного.

Наука о китах (от греческого Кит, kētos, « кит », и -λογία, -logia ) или whalelore (также известный как whaleology ) является филиалом млекопитающее морской науки, которая изучает примерно восемьдесят видов китов, дельфинов и морских свиней в научной отряд китообразных . Цетологи или те, кто занимается китологией, стремятся понять и объяснить эволюцию, распространение, морфологию, поведение, динамику сообщества и другие темы китообразных .

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 История

- 2 Изучение китообразных

- 3 Идентификация лиц

- 4 Связанные журналы

- 5 См. Также

- 6 Примечания

- 7 ссылки

- 8 Внешние ссылки

История

Бутылконосый Дельфин

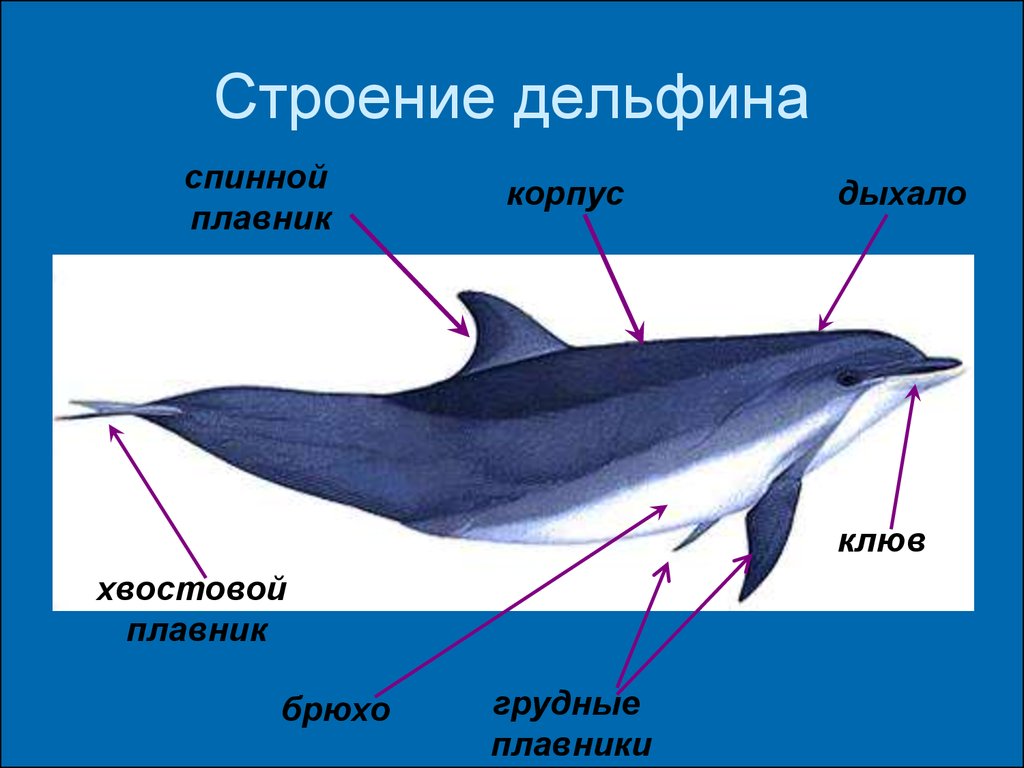

Наблюдения за китообразными ведутся по крайней мере с классических времен. Древнегреческие рыбаки создали искусственную выемку на спинном плавнике дельфинов, запутавшихся в сетях, чтобы через несколько лет отличить их друг от друга.

Древнегреческие рыбаки создали искусственную выемку на спинном плавнике дельфинов, запутавшихся в сетях, чтобы через несколько лет отличить их друг от друга.

Примерно 2300 лет назад Аристотель внимательно делал записи о китообразных, путешествуя на лодках с рыбаками в Эгейском море . В своей книге « Historia animalium» (« История животных» ) Аристотель проявил достаточную осторожность, чтобы провести различие между усатыми китами и зубатыми китами — таксономическое разделение, используемое до сих пор. Он также описал кашалота и обыкновенного дельфина, заявив, что они могут жить не менее двадцати пяти или тридцати лет. Его достижение было замечательным для своего времени, потому что даже сегодня очень трудно оценить продолжительность жизни высокоразвитых морских животных. После смерти Аристотеля большая часть полученных им знаний о китообразных была утеряна, чтобы быть вновь обнаруженной в эпоху Возрождения .

Многие средневековые тексты о китообразных пришли в основном из Скандинавии и Исландии, большинство из них появилось примерно в середине 13 века. Одним из наиболее известных является Speculum Regale . В этом тексте описаны различные виды, обитавшие вокруг острова Исландия . В нем упоминаются орки, у которых были собачьи зубы и которые демонстрировали такую же агрессию по отношению к другим китообразным, как дикие собаки по отношению к другим наземным животным . Текст даже иллюстрировал технику охоты орков, которых теперь называют косатками. Гинекологическое Regale описывает другие китообразные, включая кашалот и нарвала . Много раз их видели ужасными монстрами, такими как убийцы людей и разрушители кораблей. Они даже носили странные имена, такие как «кит-свинья», «кит-лошадь» и «красный кит». Но не все описанные существа были жестокими. Некоторые считались хорошими, например, киты, гнавшие к берегу косяки сельди. Это было сочтено очень полезным для рыбака.

Одним из наиболее известных является Speculum Regale . В этом тексте описаны различные виды, обитавшие вокруг острова Исландия . В нем упоминаются орки, у которых были собачьи зубы и которые демонстрировали такую же агрессию по отношению к другим китообразным, как дикие собаки по отношению к другим наземным животным . Текст даже иллюстрировал технику охоты орков, которых теперь называют косатками. Гинекологическое Regale описывает другие китообразные, включая кашалот и нарвала . Много раз их видели ужасными монстрами, такими как убийцы людей и разрушители кораблей. Они даже носили странные имена, такие как «кит-свинья», «кит-лошадь» и «красный кит». Но не все описанные существа были жестокими. Некоторые считались хорошими, например, киты, гнавшие к берегу косяки сельди. Это было сочтено очень полезным для рыбака.

Многие из ранних исследований были основаны на мертвых образцах и мифах . Обычно собиралась небольшая информация о длине и приблизительной анатомии внешнего тела . Поскольку эти животные живут в воде всю свою жизнь, у ранних ученых не было технологий, чтобы продолжить изучение этих животных. Только в 16 веке все начало меняться. Тогда окажется, что китообразные — скорее млекопитающие, чем рыбы.

Поскольку эти животные живут в воде всю свою жизнь, у ранних ученых не было технологий, чтобы продолжить изучение этих животных. Только в 16 веке все начало меняться. Тогда окажется, что китообразные — скорее млекопитающие, чем рыбы.

Аристотель утверждал, что это млекопитающие. Но Плиний Старший утверждал, что они были рыбами, и этому последовали многие естествоиспытатели . Однако Пьер Белон (1517–1575) и Дж. Ронделет (1507–1566) упорно продолжали убеждать, что они млекопитающие. Они утверждали, что у животных, как и у млекопитающих, есть легкие и матка . Не до 1758 года, когда шведский ботаник Карл Линней (1707-1778) опубликовал десятое издание из Systema Naturae, были они видели, как у млекопитающих.

Только десятилетия спустя французский зоолог и палеонтолог барон Жорж Кювье (1769–1832) описал животных как млекопитающих без задних ног. Скелеты были собраны и выставлены в первых музеях естествознания, и при более внимательном рассмотрении и сравнении с другими ископаемыми останками вымерших животных зоологи пришли к выводу, что китообразные произошли от семейства древних наземных млекопитающих.

Между 16 и 20 веками большая часть нашей информации о китах поступала от китобоев . Китобои были наиболее осведомлены о животных, но их информация касалась маршрутов миграции и внешней анатомии, а также мало информации о поведении. В 1960-х годах люди начали интенсивно изучать животных, часто в специализированных исследовательских институтах. Институт Тетис в Милане, основанный в 1986 году, составил обширную базу данных по цетологии Средиземноморья. Это произошло как из-за беспокойства по поводу диких популяций, так и из-за отлова более крупных животных, таких как косатка, и из-за набирающих популярность шоу дельфинов в морских парках .

Изучение китообразных

У горбатых китов часто есть отчетливая маркировка, которая позволяет ученым идентифицировать людей.

Изучение китообразных сопряжено с множеством проблем. Китообразные проводят только 10% своего времени на поверхности, и все, что они делают на поверхности, — дышат. На поверхности видно очень мало поведения. Также невозможно найти никаких признаков того, что животное побывало в каком-либо районе. Китообразные не оставляют следов, по которым можно проследить. Однако помет китов часто плавает, и его можно собирать, чтобы сообщить важную информацию об их рационе и роли, которую они играют в окружающей среде. Часто цетология состоит из ожидания и пристального внимания.

Также невозможно найти никаких признаков того, что животное побывало в каком-либо районе. Китообразные не оставляют следов, по которым можно проследить. Однако помет китов часто плавает, и его можно собирать, чтобы сообщить важную информацию об их рационе и роли, которую они играют в окружающей среде. Часто цетология состоит из ожидания и пристального внимания.

Цетологи используют оборудование, в том числе гидрофоны, для прослушивания звонков общающихся животных, бинокли и другие оптические устройства для сканирования горизонта, камеры, заметки и некоторые другие устройства и инструменты.

Альтернативный метод изучения китообразных — осмотр мертвых туш, выброшенных на берег. При правильном сборе и хранении эти туши могут предоставить важную информацию, которую трудно получить при полевых исследованиях.

Идентификация людей

В последние десятилетия методы идентификации отдельных китообразных позволили проводить точный подсчет популяции и понимание жизненных циклов и социальных структур различных видов.

Одна из таких успешных систем — фотоидентификация. Эта система была популяризирована Майклом Биггом, пионером в современных исследованиях косаток (косаток). В середине 1970-х Бигг и Грэм Эллис сфотографировали местных косаток в морях Британской Колумбии . Изучив фотографии, они поняли, что могут распознать отдельных китов по форме и состоянию спинного плавника, а также по форме пятна на седле. Они уникальны, как отпечатки пальцев человека; ни одно животное не выглядит так, как другое. Узнав определенных особей, они обнаружили, что животные путешествуют стабильными группами, называемыми стадами. Исследователи используют идентификацию по фотографии для идентификации конкретных людей и стручков.

Фотографическая система также хорошо зарекомендовала себя при изучении горбатых китов . Исследователи используют цвет грудных плавников, а также цвет и рубцы двуустки, чтобы идентифицировать людей. Шрамы от нападений косаток, обнаруженные на сосальщиках горбатых, также используются для идентификации.

Ни одна отрасль зоологии не задействована так сильно, как цетология.

- Уильям Скорсби (цитируется в Moby-Dick )

Связанные журналы

- Обзор млекопитающих

- Наука о китах

Смотрите также

- Категория: Цетологи

- Цетология Моби-Дика

Примечания

использованная литература

- Киты: Морские гиганты, 2000

- Транзитенты: охота на млекопитающих, косаток, Джон К.Б. Форд и Грэм М. Эллис, 1999 г.

внешние ссылки

- Дельфины в греческой мифологии

- Whale Trackers — документальный сериал о китах, дельфинах и морских свиньях .

<img src=»//en.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutoLogin/start?type=1×1″ alt=»»>

Исследования черноморских дельфинов продолжаются

Александр Агафонов, Елена Панова, Ирина Логоминова

«Природа» №3, 2019

Александр Владиславович Агафонов — кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии им. |

Елена Михайловна Панова — научный сотрудник той же лаборатории Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН. Занимается изучением поведения и акустической коммуникации китообразных. |

Ирина Витальевна Логоминова — младший научный сотрудник той же научной станции. Изучает поведение и акустическую коммуникацию китообразных. |

В настоящее время ученые оценивают состояние черноморской экосистемы в целом как неблагополучное, причем выделяют несколько факторов, оказывающих негативное воздействие. Во-первых, прямое загрязнение Черного моря пестицидами и компонентами минеральных удобрений, а также веществами, содержащимися в составе отходов — как промышленных (тяжелые металлы, нефтепродукты и др.), так и бытовых (в основном — пластик). Во-вторых, хищническое, нерегулируемое рыболовство, зачастую с использованием запрещенных методов лова. В-третьих, в течение длительного времени происходит коренная перестройка экосистемы, вызванная, с одной стороны, завозом необычных для аборигенной фауны видов животных, а с другой — сокращением численности местных хищников, таких как тунец, катран, скумбрия и дельфины. Последние, занимая высшие уровни пищевых цепей в море, служат своеобразным индикатором состояния экологических систем — именно поэтому так важны всесторонние исследования этих животных в естественной среде.

Во-вторых, хищническое, нерегулируемое рыболовство, зачастую с использованием запрещенных методов лова. В-третьих, в течение длительного времени происходит коренная перестройка экосистемы, вызванная, с одной стороны, завозом необычных для аборигенной фауны видов животных, а с другой — сокращением численности местных хищников, таких как тунец, катран, скумбрия и дельфины. Последние, занимая высшие уровни пищевых цепей в море, служат своеобразным индикатором состояния экологических систем — именно поэтому так важны всесторонние исследования этих животных в естественной среде.

Мы уже писали в «Природе» об истории исследований черноморских дельфинов1. В 2018 г. эти изыскания получили дальнейшее развитие благодаря экспедиции Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН (Москва) и Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского (Республика Крым), которая состоялась при активном участии Института морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН (Севастополь).

Особенности полевых наблюдений летом 2018 года

Регулярные наблюдения за дельфинами можно вести со стационарного берегового наблюдательного пункта или следуя за животными на небольшом судне — например, на яхте. У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки. Во время морских наблюдений мы активно ищем дельфинов, приближаемся к ним, исследуем виды, обитающие вдали от берега. Но при этом наша работа сильно зависит от погоды, а дальность обзора с борта судна довольно невелика. Оборудуя стационарный пункт, мы размещаем его на высоте, которая позволит увеличить пределы визуального обнаружения дельфинов. Кроме того, в данном случае мы способны защититься от непогоды, использовать особое оборудование, например круглосуточно функционирующий гидроакустический тракт2. Но… приходится ждать, когда дельфины «соизволят» появиться в поле нашего зрения — и это главный недостаток береговых наблюдений (не говоря уже о том, что представителей пелагических видов, предпочитающих открытое море, мы рискуем не увидеть вообще ни разу). И только комбинируя разные подходы, можно справиться с перечисленными проблемами.

И только комбинируя разные подходы, можно справиться с перечисленными проблемами.

В 2018 г. комплексные этолого-акустические исследования черноморских дельфинов проводились на базе биостанции Института морских биологических исследований имени А. О. Ковалевского РАН в районе бухты Ласпи (Севастополь). Нам посчастливилось: мы смогли наблюдать за представителями всех видов дельфинов, обитающих в Черном море: афалин (Tursiops truncatus), морских свиней (Phocoena phocoena) и белобочек (Delphinus delphis). Какие же задачи стояли перед нашей группой в ходе комбинированных работ 9 июля — 2 августа 2018 года?

Мы должны были описать пространственно-временное распределение представителей трех видов черноморских дельфинов в исследуемом районе, приблизительно оценить численность этих животных, выявить характерные формы их поведения. Наконец, нам предстояло регистрировать и анализировать издаваемые дельфинами подводные акустические сигналы, а затем провести акустическую идентификацию афалин по характерным для них индивидуально-опознавательным сигналам — свистам-автографам3.

Для осуществления запланированных изысканий был оборудован стационарный наблюдательный пункт, расположенный на высоте 18 м над ур. м. Напротив него в 60 м от берега установили гидроакустический тракт для постоянного прослушивания акватории и записи сигналов дельфинов. При благоприятных акустических условиях аппаратура позволяла регистрировать сигналы афалин на расстоянии до 1,5 км. Визуальные наблюдения и фотосъемка производились в течение светлого времени суток с 7:00 до 20:30. Прослушивали акваторию постоянно. Аудиозапись делали в случае визуального обнаружения дельфинов или при появлении их сигналов. В ночной период — с 21:00 до 7:00 — аудиозаписи вели ежедневно в автоматическом режиме.

Многолетний опыт изучения черноморских дельфинов свидетельствует о том, что наиболее доступны для наблюдений афалины. Соответственно, в полевой сезон 2018 г. наша исследовательская группа уделила этим животным самое пристальное внимание.

Афалины

В первые две недели наблюдений стояла прекрасная, типично крымская погода: днем температура воздуха поднималась до 30°C и выше, температура воды установилась на уровне 25–26°С; на море царил полный (или почти полный) штиль. В это время афалины регулярно появлялись в исследуемой акватории как в светлое время суток, так и (судя по акустическим записям) ночью. Обычно дельфины пребывали в составе небольших групп, состоявших из 2–6 особей, в их числе несколько раз замечали детенышей. Картина была довольно динамичной: группы то объединялись, то дробились. Мы зафиксировали в таком «временном коллективе» максимум восемь особей. Наиболее характерными для афалин оказались различные формы поисково-охотничьего поведения. Дельфины часто рассеивались (парами и поодиночке) на большом пространстве исследуемой акватории и занимались индивидуальной ловлей рыбы. Несколько раз мы регистрировали коллективные формы охоты: в группах по пять-шесть особей отмечались элементы «каруселей» и «котлов»4. При этом расстояние от берега составляло от 100 до 1000 м.

В это время афалины регулярно появлялись в исследуемой акватории как в светлое время суток, так и (судя по акустическим записям) ночью. Обычно дельфины пребывали в составе небольших групп, состоявших из 2–6 особей, в их числе несколько раз замечали детенышей. Картина была довольно динамичной: группы то объединялись, то дробились. Мы зафиксировали в таком «временном коллективе» максимум восемь особей. Наиболее характерными для афалин оказались различные формы поисково-охотничьего поведения. Дельфины часто рассеивались (парами и поодиночке) на большом пространстве исследуемой акватории и занимались индивидуальной ловлей рыбы. Несколько раз мы регистрировали коллективные формы охоты: в группах по пять-шесть особей отмечались элементы «каруселей» и «котлов»4. При этом расстояние от берега составляло от 100 до 1000 м.

Однако вскоре идиллия была разрушена циклоном, который подошел к берегам п-ова Крым 23 июля и вызвал резкое ухудшение погоды: усиление ветра, понижение температуры воды в прибрежной зоне до +15–(+16)°С, сильное волнение на море, ливни с грозами. Иногда начинало казаться, что мы каким-то чудом перенеслись на берега Белого моря. Самое обидное: судя по сообщениям в Интернете, весь север Европы в это время страдал от необычайной жары. Такие вот причуды климата…

Иногда начинало казаться, что мы каким-то чудом перенеслись на берега Белого моря. Самое обидное: судя по сообщениям в Интернете, весь север Европы в это время страдал от необычайной жары. Такие вот причуды климата…

Сказалось ухудшение погоды и на афалинах (возможно, не напрямую, а через пищевую цепочку: планктон — рыба и т.д.). Но, как бы то ни было, начиная с 25 июля и до конца работ в исследуемой акватории отмечались лишь редкие проходы одиночных животных. К тому же волнение на море значительно затрудняло наблюдения. Тем не менее, за время полевых изысканий был собран довольно обширный материал.

Прежде всего, мы должны были оценить численность дельфинов, постоянно или временно обитающих на исследуемой акватории. Согласно данным прошлых лет, полученным в нашей стране и за рубежом, локальные сообщества афалин сосредоточены в относительно небольших ареалах в прибрежной зоне. Для осуществления их учета необходима более или менее точная идентификация особей. Традиционный способ — фотоидентификация, т. е. выявление по фотографиям специфических форм спинных и хвостовых плавников дельфинов, природных меток на их коже (пятен, шрамов и т.д.). В ходе наблюдений в акватории Ласпи-Батилиман5 фотосъемка дельфинов производилась регулярно при их приближении на расстояние, которое позволяло в дальнейшем осуществлять фотоидентификацию. В настоящее время собранные материалы обрабатываются, однако сразу заметим: данный метод учета недостаточно точен. Дело в том, что названные природные метки обнаруживаются далеко не у всех особей; кроме того, они могут изменяться со временем. Так что речь идет скорее о выявлении отдельных особей с наиболее специфичным обликом, которые в дальнейшем становятся «маркерами» исследуемых сообществ дельфинов.

е. выявление по фотографиям специфических форм спинных и хвостовых плавников дельфинов, природных меток на их коже (пятен, шрамов и т.д.). В ходе наблюдений в акватории Ласпи-Батилиман5 фотосъемка дельфинов производилась регулярно при их приближении на расстояние, которое позволяло в дальнейшем осуществлять фотоидентификацию. В настоящее время собранные материалы обрабатываются, однако сразу заметим: данный метод учета недостаточно точен. Дело в том, что названные природные метки обнаруживаются далеко не у всех особей; кроме того, они могут изменяться со временем. Так что речь идет скорее о выявлении отдельных особей с наиболее специфичным обликом, которые в дальнейшем становятся «маркерами» исследуемых сообществ дельфинов.

Значительно более надежным представляется разрабатываемый нами в последнее время метод акустической идентификации. Он основан на том, что в вокальном репертуаре тональных сигналов афалин доминирует (достигает 80% репертуара) специфический индивидуально-опознавательный сигнал, получивший название свист-автограф. У разных особей такие свисты имеют значительные отличия, хорошо выявляемые при анализе их спектрограмм; кроме того, автографы формируются уже в раннем возрасте и стабильны на протяжении всей жизни дельфина. Таким образом, при обработке достаточно больших массивов записей возможно определение индивидуального состава наблюдаемых групп дельфинов по их автографам. Обработка собранного летом 2018 г. акустического материала с целью выявления зарегистрированных автографов продолжается.

У разных особей такие свисты имеют значительные отличия, хорошо выявляемые при анализе их спектрограмм; кроме того, автографы формируются уже в раннем возрасте и стабильны на протяжении всей жизни дельфина. Таким образом, при обработке достаточно больших массивов записей возможно определение индивидуального состава наблюдаемых групп дельфинов по их автографам. Обработка собранного летом 2018 г. акустического материала с целью выявления зарегистрированных автографов продолжается.

Морские свиньи, или азовки

Представителей этого вида мы регулярно наблюдали в исследуемой акватории в течение всего периода работ. Как правило, встречались одиночные особи и мелкие группы (два-три дельфина), которые перемещались вдоль берега и ныряли на одном месте — предположительно, охотились на придонную рыбу. Тем не менее трижды были отмечены и довольно крупные (от 15 до 30 особей) скопления азовок на весьма большом удалении от берега — 1 км и более. Животные вели себя очень активно, совершали резкие броски и даже некие подобия прыжков, что для представителей данного вида нехарактерно. Над скоплениями азовок кружили чайки, периодически пикируя в воду за добычей. Все это свидетельствовало о коллективной охоте за стайной рыбой.

Над скоплениями азовок кружили чайки, периодически пикируя в воду за добычей. Все это свидетельствовало о коллективной охоте за стайной рыбой.

Что касается общей численности азовок в исследуемой акватории, то определенных заключений сделать не удалось, поскольку характерных меток на коже и спинных плавниках представителей данного вида практически не бывает. Не зарегистрированы у них и индивидуально-опознавательные сигналы; судя по литературным данным, эти дельфины издают только высокочастотные импульсные сигналы, которые нельзя уловить имеющейся у нас аппаратурой. Таким образом, количество обитающих в данном районе азовок можно представить только в самом общем виде — руководствуясь, например, численностью группы до 30 особей, отмеченной 23 июля 2018 г.

Белобочки, или обыкновенные дельфины

Белобочки традиционно считались пелагическим видом, обитающим на значительном удалении от берега. Однако в последнее время этих дельфинов можно довольно часто видеть и в прибрежной акватории. Так, в период проведения наших работ в районе Ласпи-Батилиман проходы белобочек в пределах обзора со стационарного наблюдательного пункта отмечались дважды. 17 июля несколько плотных групп численностью по пять-шесть особей быстро, с прыжками прошли вдоль берега в западном направлении, на расстоянии 700–800 м от наблюдательного пункта. Общее количество дельфинов было оценено в 20–25 особей. 1 августа группа из шести белобочек (с детенышем) перемещалась в западном направлении; дельфины периодически охотились, судя по активным занырам и пикирующим в воду чайкам.

Так, в период проведения наших работ в районе Ласпи-Батилиман проходы белобочек в пределах обзора со стационарного наблюдательного пункта отмечались дважды. 17 июля несколько плотных групп численностью по пять-шесть особей быстро, с прыжками прошли вдоль берега в западном направлении, на расстоянии 700–800 м от наблюдательного пункта. Общее количество дельфинов было оценено в 20–25 особей. 1 августа группа из шести белобочек (с детенышем) перемещалась в западном направлении; дельфины периодически охотились, судя по активным занырам и пикирующим в воду чайкам.

На данном этапе обработки и анализа собранных данных главная задача — выявить на фотографиях особей с характерными природными метками и составить каталог зарегистрированных свистов-автографов. Эта работа еще не завершена, но мы надеемся, что ее результаты помогут уточнить размер современной популяции черноморских дельфинов.

1 Агафонов А. В., Логоминова И. В. Изучение афалин в природе: история с продолжением // Природа. 2018. № 7. С. 14–22.

2018. № 7. С. 14–22.

2 Гидроакустический тракт — оборудование для сбора акустических данных. Содержит звуковоспринимающее устройство (пьезокерамический гидрофон), в который встроен предварительный усилитель сигнала. При помощи герметичного кабеля он соединен с наземным усилителем-коммутатором, оснащенным блоком питания и динамиком.

3 Агафонов А. В., Панова Е. М. Как общаются афалины? // Природа. 2018. № 4. С. 3–12.

4 «Карусель» — форма охоты, при которой дельфины окружают и сжимают косяк рыбы, делая его более компактным. «Котел» — тактика, при которой одни дельфины уплотняют живую рыбью массу, а другие внедряются в нее и ловят добычу.

5 Батилиман (в переводе с греческого ‘глубокая гавань’) — урочище на побережье Ласпинской бухты.

404 Cтраница не найдена

Размер:

AAA

Изображения

Вкл.

Выкл.

Обычная версия сайта

К сожалению запрашиваемая страница не найдена.

Но вы можете воспользоваться поиском или картой сайта ниже

|

|

Ученые рассказали о первых итогах изучения дельфинов Черного моря

Общество

3844

Поделиться

Трехлетние исследования популяций трех видов черноморских дельфинов, позволяющие, в конечном итоге, оценить современное экологическое состояние Черного моря в целом, начались в 2018 в акватории побережья Кавказа от границы с Абхазией до Керченского пролива. Во вторник инициатор проекта — компания «Роснефть» и исполнители — ученые Института океанологии РАН рассказали о целях работы и первых результатах, полученных минувшим летом на «полевом», а точнее, водном этапе сбора данных.

Лаборатория морских млекопитающих ИО РАН не проводила комплексных исследований, посвященных жизнедеятельности китообразных Черного моря, со времен СССР. Между тем, то, что сейчас известно биологам по разрозненным данным, наводит на грустные мысли: во многих местах, где раньше дельфины водились в больших количествах, сейчас не наблюдается ни одной особи. Например, такая ситуация сложилась в последние годы на Тарханкутском полуострове в Крыму, который в конце 70-х годов считался одним из самых «дельфиньих» мест. Есть предположения, что массовый траловый лов рыбы подорвал кормовую базу афалин в этих местах, из-за чего они и ушли в другие районы…

— Инициатором нынешнего проекта исследований, проводимых при помощи современных яхт и с использованием новейшего оборудования, выступила компания «Роснефть», и мы, конечно, тут же согласились в них участвовать, — говорит Александр Агафонов, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих, кандидат биологических наук, который более 30 лет изучает поведение и акустическую сигнализацию морских млекопитающих. — Это пример, пожалуй, идеального взаимодействия промышленности и науки.

— Это пример, пожалуй, идеального взаимодействия промышленности и науки.

Представитель «Роснефти» Артем Исаченко отметил во вступительном слове, что главным принципом компании при осуществлении её основной деятельности является сохранение биоразнообразия осваиваемых территорий. К примеру, в Арктике в рамках реализуемого шельфового проекта, нефтяники уже проводят ряд исследований, направленных на охрану окружающей среды. В частности, были изучены условия обитания белых медведей и моржей. «В Черном море такими индикаторами экологического благополучия являются морские млекопитающие. Мы надеемся, что полученные учеными данные по их сезонному распространению, численности и состоянию здоровья помогут нам выработать правильную тактику при размещении нефтедобывающего оборудования», — сказал Исаченко.

Итак, ученым предстоит изучить примерно одну четверть всей береговой линии Черного моря. В дальнейшем результаты можно будет экстраполировать на все море в целом и ответить на вопросы о численности дельфинов, размерах их групп, миграциях и многом другом. Наблюдать за морскими млекопитающими будут с арендованных яхт, вертолетов, самолетов и «беспилотников», а также с береговых наблюдательных пунктов.

Наблюдать за морскими млекопитающими будут с арендованных яхт, вертолетов, самолетов и «беспилотников», а также с береговых наблюдательных пунктов.

− Почему мы сконцентрировали свое внимание именно на дельфинах? — говорит Александр Агафонов. — Это очень своеобразная группа млекопитающих, которые путем длительной эволюции приспособились к существованию в водной среде. Долгое время их рассматривали только как объект промысла, и только с середины прошлого века заинтересовались, как интереснейшими биологическими объектами. Оказалось, что они обладают необычайно крупным мозгом, отличаются сложным поведением, развитой социальной структурой, богатым акустическим репертуаром. Если их не промышлять, а изучать, то, возможно, нам удастся с ними подружиться, и они станут нашими помощниками при освоении океана. В Черном море обитают три вида дельфинов: афалина, белобочка и морская свинья (или азовка). Считается, что они там живут со времени образования современного Черного моря, (т.е. — примерно 8 тысяч лет), и в силу изолированности данной акватории практически не общаются со средиземноморскими собратьями. Если проводить аналогию с людьми, они примерно как аборигены Австралии, которые несколько десятков тысяч лет жили изолированно, пока их не открыли европейские путешественники. Изучение современного образа жизни черноморских дельфинов поможет нам лучше изучить показатели состояния водоема в целом. Ведь по его берегам находятся развитые промышленные страны, в воду сбрасываются отходы промышленной и сельскохозяйственной деятельности, кроме того, в последнее время отмечен явный перелов рыбы.

Если проводить аналогию с людьми, они примерно как аборигены Австралии, которые несколько десятков тысяч лет жили изолированно, пока их не открыли европейские путешественники. Изучение современного образа жизни черноморских дельфинов поможет нам лучше изучить показатели состояния водоема в целом. Ведь по его берегам находятся развитые промышленные страны, в воду сбрасываются отходы промышленной и сельскохозяйственной деятельности, кроме того, в последнее время отмечен явный перелов рыбы.

Раньше, по словам Агафонова, исследования дельфинов проводились, но исключительно в связи с их промыслом. В 2013-2014 годах под эгидой консультационной организации по вопросам рыболовства Macalister Elliot & Partners LTD (MEP) в рамках проекта Adverse Fisheries Impacts on Cetacean Populations in the Black Sea, был проведен глобальный учет черноморских дельфинов, но его результаты вызвали сомнения у российских ученых. «Судно подплывает к скоплению дельфинов, считает их, а затем производится экстраполяция на всю акваторию, — говорит Александр Агафонов. — Этот принцип был бы правильным, если бы дельфины равномерно распределялись по морю. Но наши последние исследования показали, что например, рыболовецкие сейнеры, как губка притягивают к себе дельфинов, а в других местах их нет, море пустое. И на самом деле дельфинов оказывается значительно меньше.

— Этот принцип был бы правильным, если бы дельфины равномерно распределялись по морю. Но наши последние исследования показали, что например, рыболовецкие сейнеры, как губка притягивают к себе дельфинов, а в других местах их нет, море пустое. И на самом деле дельфинов оказывается значительно меньше.

Биологи использовали летом все возможные методы наблюдений, как визуальные (с суши, с моря и квадрокоптеров), так и акустические. Например, у каждой афалины имеется индивидуальный опознавательный сигнал («свист-автограф»), и специалисты имеют возможность по нему точно подсчитать количество присутствующих особей. По белобочкам дело обстоит сложнее, они вообще поведенчески мало исследованы. «Мы — первые, кто начал изучать акустику белобочек в Черном море, — говорит Агафонов. — Сейчас первые полученные данные по 300-м пройденным милям обрабатываются и сводятся в единую систему».

Считается, что в середине прошлого века популяция всех видов дельфинов в Черном море превышала миллион особей. Поскольку виды были промысловыми, то белобочек, например, вылавливали до сотни тысяч в год. Сейчас, по данным ученых, морских млекопитающих — на порядок меньше, и это несмотря на то, что их промысел уже прекращен. Так, СССР, Румыния и Болгария запретили отлов дельфинов в 1966-м году, Турция — в 1983-м.

Поскольку виды были промысловыми, то белобочек, например, вылавливали до сотни тысяч в год. Сейчас, по данным ученых, морских млекопитающих — на порядок меньше, и это несмотря на то, что их промысел уже прекращен. Так, СССР, Румыния и Болгария запретили отлов дельфинов в 1966-м году, Турция — в 1983-м.

Первые результаты подтвердили, что белобочка обитает, в основном, вдали от береговой зоны, а афалины и азовки ведут прибрежный образ жизни, причем на локальных участках. Места их скоплений ученые наносили на специальную карту. «Эти места, похоже, тесно связаны с подводным рельефом, — пояснил «МК» Агафонов. — К примеру, в Крыму, больше дельфинов обитает у Южного берега, а вот длинные песчаные пологие берега у них непопулярны.

Есть еще одна цель начатого в Черном море мониторинга: понять, почему в последние годы участились выбросы китообразных на берег.

Рассказывает генеральный директор научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих Андрей Болтунов:

— Не менее важный вопрос — разобраться с выбросами мертвых дельфинов; их в последние годы всё чаще находят на побережье. Они привлекает к себе большое внимание общественности. Мы поставили себе цель: сначала собрать все данные, которые известны о выбросах дельфинов, определить их сезонность, географическую локализацию по побережью, и, конечно, попытаться выяснить, что является причиной.

Они привлекает к себе большое внимание общественности. Мы поставили себе цель: сначала собрать все данные, которые известны о выбросах дельфинов, определить их сезонность, географическую локализацию по побережью, и, конечно, попытаться выяснить, что является причиной.

Пока, то, что мы видели, наводит нас на вывод о том, что главным фактором, приводящим к гибели дельфинов, является рыболовство — дельфины путаются в сетях, рыбаки выбрасывают их в море, а после прибоем их прибивает к берегу. О гибели от снастей говорят порезы и следы ударов винтом на телах погибших животных. Последнее время приходит информация о том, что дельфины давятся пластиковым мусором. Так, в Крыму обнаружили белобочку, у которой в пасти застряла какая-то пластиковая шестеренка от машинки. Своевременно помощь оказать было некому, и животное погибло.

Из трех видов дельфинов больше всего гибнет морских свиней. Они наименьшие по размеру, видимо – обладают менее развитыми психическими функциями и ведут (в отличие от афалин и азовок) как правило, одиночный образ жизни.

«Образом жизни они напоминают бродячих собак, — поясняет Александр Агафонов, — к примеру, только их периодически видят в грязной балаклавской бухте, куда приличные дельфины заплывать брезгуют. Соответственно, именно азовки больше подвержены различным болезням, имеют низкую продолжительность жизни. Из всех выброшенных на берег дельфинов 80% — азовки. Есть, правда, одно оправдание этим несчастным животным: исследователи пишут о почти поголовном поражении гельминтами их слуховых проходов. Отсюда, наверно, — и проблемы с ориентацией под водой, и слабый иммунитет».

В общем, теперь, благодаря «Роснефти» ученые рассчитывают досконально изучить эту проблему. По словам Болтунова, уже весной они намерены отобрать первые биопробы у погибших животных и отправить их на экспертизу в специальную лабораторию.

«Мы надеемся, что 2019 год будет не менее урожайный, планируем исследования по тому же маршруту, но в июне, чтобы охватить другой сезон», — рассказал Агафонов.

Подписаться

Авторы:

- org/Person»>

Наталья Веденеева

Крым

Турция

Румыния

Арктика

Австралия

Наука

Что еще почитать

Что почитать:Ещё материалы

В регионах

Путин объявил частичную мобилизацию в России: кого коснётся

44789

Рязань

Анастасия Батищева

«Девушки нет — терять нечего»: что происходит в военкомате Барнаула на третий день мобилизации

Видео

20510

Барнаул

Анастасия Чебакова

В Магнитогорском драмтеатре рассказали о режиссере Сергее Пускепалисе, погибшем в ДТП

12912

Челябинск

Альбина Хохлова

Российское оборонное ведомство расширило список тех, кого не будут мобилизировать

11748

Калининград

Белобородько Мария

Костромские проблемы: в наших лесах исчезли грибы

11682

Кострома

В Петрозаводске идти в военкомат по мобилизационным предписаниям не надо

7993

Карелия

Максим Берштейн

В регионах:Ещё материалы

Дельфины.

Чего не знает современная наука

Чего не знает современная наука

Дельфины

Казнить нельзя помиловать

Дельфин – единственное морское животное, которое способно подружиться с человеком. Одним из первых о такой удивительной дружбе рассказывает в своей «Естественной истории» Плиний Старший. В Средиземноморье, на северном побережье Африки, возле римского города-колонии Гиппо (нынешняя Бизерта) дельфин спас одного мальчика, когда тот, заигравшись, заплыл слишком далеко от берега. После этого дельфин приплывал уже постоянно и играл с купающимися детьми. Спасенного мальчика дельфин выделял особо и даже катал его на спине. Подобные истории чудесного спасения людей дельфинами известны и после Гиппо. Обычно это моряки, потерпевшие кораблекрушение, но чаще всего – тонущие дети. Упоминание же о настоящей привязанности между людьми и дельфинами появилось в 1956 году. На островах Новой Зеландии, неподалеку от Опонони, дельфин часто приплывал к берегу из океана, играл с детьми, уплывал назад и снова по собственной воле возвращался. Встречи с дельфином в Опонони продолжались несколько лет.

Встречи с дельфином в Опонони продолжались несколько лет.

Во все времена человек изучал дельфинов, и они до сих пор не перестают его удивлять.

Чтобы жить вместе, важно уметь общаться

Во-первых, дельфины знают «имена» своих сородичей. Каждый из них издает уникальный свист, который дельфин развивает в подростковом возрасте. Этот свист и является «сигналом-именем». Сигналы очень короткие, длительностью менее одной секунды. Но этого достаточно, чтобы быть узнанным. Дельфин сохраняет свое «имя» в течение всей жизни.

Во-вторых, помимо «сигнала-имени» в течение жизни дельфины осваивают «язык» общения. «Беседуя» друг с другом, дельфины используют несколько сот разнообразных и сложных звуковых сигналов. Интересно, что в обычной беседе мы используем примерно такое же количество слов! Специалисты выяснили, что «язык» дельфинов построен примерно так же, как человеческая речь. Но расшифровать «речь» дельфинов мы – увы! – пока не можем. А вот они нас понимают, похоже, лучше, чем мы их. Все, кто работает с дельфинами в океанариумах, подтверждают, что дельфины очень понятливы и легко обучаются.

Все, кто работает с дельфинами в океанариумах, подтверждают, что дельфины очень понятливы и легко обучаются.

Быть лидером – значит защищать

В природе зубатые китообразные, к которым относятся дельфины, живут стадами, где царит дисциплина и иерархия. Как вы думаете, кто из них становится лидером? Тот, кто охраняет стадо от опасности, прекращает внутренние конфликты! Известно также, что в сообществах дельфинов, содержащихся в океанариумах, роль лидеров часто выполняют старые самки («мудрые бабушки», сказали бы мы). Удивительно, что лидеры не проявляют явных признаков господства по отношению к остальным членам стада, но все объединяются вокруг лидеров в период грозящей опасности. Получается, что лидеры обеспечивают выживаемость стада в целом и каждого из его членов.

Есть ли в стаде конкуренция? Ученые говорят, что есть: свою способность быть лидером нужно доказать. Но такие явления, как нападение самцов на новорожденных детенышей, убийство самками подчиненных особей и другие формы агрессивных взаимоотношений, характерны только в неволе в случае существенного ограничения пространства.

Альтруизм как закон существования

То, что младенец китенок или дельфиненок окружен вниманием и заботой не только мамы, но и нескольких «тетушек», – факт, хорошо изученный учеными. С первого вздоха новорожденные находятся под пристальным вниманием взрослых. Ритм дыхания у взрослых китообразных и их детенышей разный, но мама в первые недели жизни малыша меняет свой ритм дыхания, чтобы делать вдох вместе с ним, тем самым обучая его. Первые полгода они плавают в основном вместе, причем малыш пристраивается к маме «под бочок», где движение воды таково, что ему под силу грести. Иногда маму сменяет одна из «тетушек», позволяя ей поесть и отдохнуть. Нескольких месяцев от роду малыш начинает прогулки со взрослыми членами стада – сначала короткие, и за этим мама умело следит. Ученые заметили, что у дельфинов есть особые «школы», в которых взрослые особи (как правило, самцы) обучают «подростков»: как плавать вместе, как охотиться и как реагировать на опасность. Так что киты и дельфины «впитывают с молоком матери» как жить, помогая другим.

Ученые также собрали обширный материал, касающийся оказания помощи у китообразных своим взрослым сородичам. Пострадавший может погибнуть в первую очередь от нехватки воздуха, поэтому обычно одно или несколько здоровых животных поддерживают ослабевшего собрата, время от времени выталкивая его на поверхность для очередного вдоха. Такое оказание помощи может длиться до нескольких часов и дней, пока пострадавший не будет в состоянии плыть и дышать без посторонней помощи.

Причем этот инстинкт оказания помощи проявляется у китообразных настолько сильно, что часто подавляет инстинкт самосохранения. Замечено, что китообразные помогают не только своим сородичам, но и особям других видов. Известен случай, когда гринда (представитель семейства дельфиновых) в бассейне пыталась помочь погибавшей самке полосатого дельфина, а два белобоких дельфина оказывали помощь ослабевшему самцу белокрылой морской свиньи. Ученые обратили внимание, что в первую очередь в таких случаях помощь получали самки, особенно те, которые были с детенышами.

Вместе мы можем больше

Дельфины в стаде отличаются слаженностью действий и четким распределением ролей во время охоты, что ученые связывают с высоким уровнем организации внутри-групповых отношений китообразных. Способы охотничьего поведения дельфинов весьма пластичны: они легко перестраиваются, что позволяет им адекватно реагировать на изменение обстановки. Это, несомненно, подтверждает, что дельфины – животные с высокоорганизованной психикой. Но дельфины не только дружно охотятся, но и часто сотрудничают с человеком, о чем в своих трудах писали еще древнеримские ученые Плиний Старший (в многотомном труде «Естественная история») и Элиан Клавдий (в произведении «О природе животных»). Там сообщается о том, что дельфины способствовали успешному рыбному промыслу, задерживая косяки кефали в мелководном заливе или блокируя косяки рыбы около лодок, за что в случае удачной охоты получали от рыбаков большое вознаграждение.

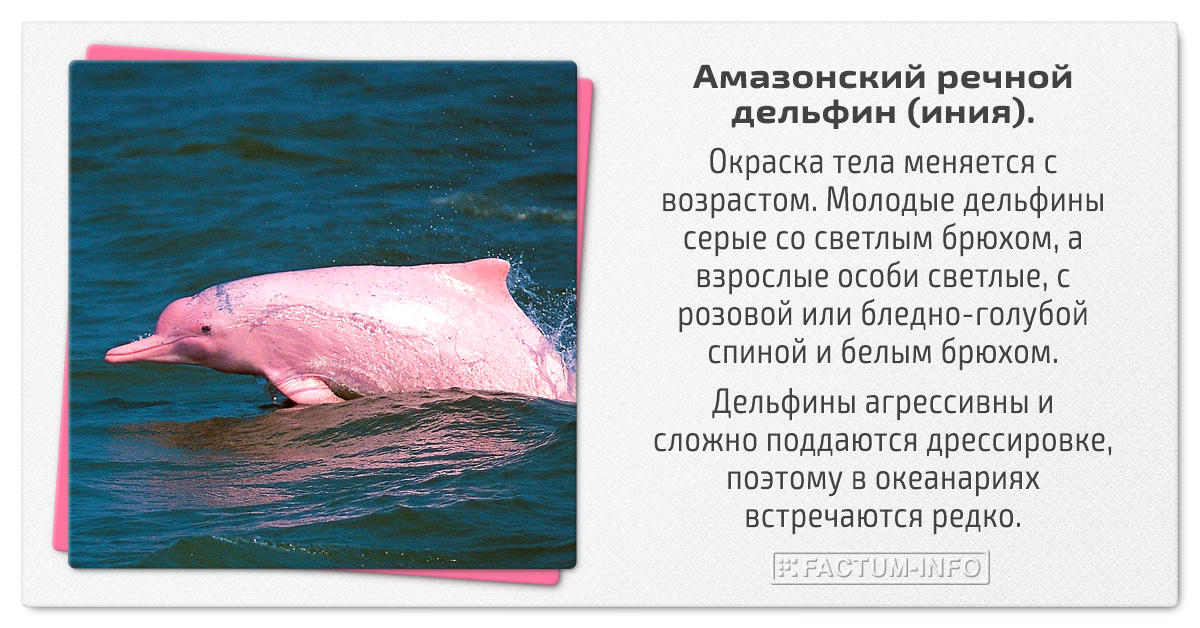

Существует немало описаний совместной охоты рыбаков и дельфинов и в наше время. Австралийские рыбаки охотятся вместе с касатками. Амазонские дельфины (инии) обычно держатся около человеческих поселений, рыболовецких хозяйств, пристаней. Они питаются отходами рыболовного промысла и помогают рыбакам: загоняют рыбу из глубоких мест на мелководье. Отправляясь на ночную охоту, рыбаки специальными свистовыми сигналами вызывают своих помощников. На западном побережье Африки крапчатые дельфины и афалины вместе с рыбаками охотятся за кефалью: подгоняют стаи рыб к берегу и преграждают им путь в открытое море. Местные рыбаки вызывают дельфинов, ударяя палками по воде, а загнанную рыбу ловят сетями.

Австралийские рыбаки охотятся вместе с касатками. Амазонские дельфины (инии) обычно держатся около человеческих поселений, рыболовецких хозяйств, пристаней. Они питаются отходами рыболовного промысла и помогают рыбакам: загоняют рыбу из глубоких мест на мелководье. Отправляясь на ночную охоту, рыбаки специальными свистовыми сигналами вызывают своих помощников. На западном побережье Африки крапчатые дельфины и афалины вместе с рыбаками охотятся за кефалью: подгоняют стаи рыб к берегу и преграждают им путь в открытое море. Местные рыбаки вызывают дельфинов, ударяя палками по воде, а загнанную рыбу ловят сетями.

Ученых всегда интересовал вопрос: в чем секрет сотрудничества дельфинов и человека? Сегодня уже понятно, что дельфины обладают высокоразвитым социальным инстинктом, на основе которого развились сложные формы их общественного поведения, такие как взаимопомощь, сотрудничество, организованная охота. Например, для совместной охоты у дельфинов существуют различные сигналы, с помощью которых они могут передавать информацию на большие расстояния. Один из таких сигналов – высокие прыжки при обнаружении скопления корма. Ученые пришли к выводу, что дельфины, обладая способностью к социализации с другими видами животных, могут в определенных ситуациях рассматривать человека как члена своего сообщества.

Один из таких сигналов – высокие прыжки при обнаружении скопления корма. Ученые пришли к выводу, что дельфины, обладая способностью к социализации с другими видами животных, могут в определенных ситуациях рассматривать человека как члена своего сообщества.

Чувства

Дельфины способны испытывать чувства радости и горя. Об этом свидетельствует случай, который описывает профессор биологии Хуан Гонсальво из НИИ «Тетис» (Италия) – он наблюдает за афалинами, живущими в заливе Амвракикос у западного берега Греции.

Однажды профессор обратил внимание на двух дельфинов: мать рядом с мертвым новорожденным. Она подняла трупик детеныша над поверхностью моря в очевидной попытке заставить его дышать. «Это повторялось снова и снова с разной степенью отчаяния в течение суток, – вспоминает Гонсальво. – Все это время мать с ним не расставалась. Она издавала звуки, прикасаясь к детенышу рылом и грудными плавниками. И покинула тело, только когда окончательно убедилась, что «воскрешение» невозможно».

И права

Дельфины, киты и белухи так умны, что для них необходимо принять билль о правах. Это позволит обращаться с ними как с «не относящимися к человеческому роду личностями». Такую необычную резолюцию вынесли участники Ванкуверской конференции, которую провела Американская ассоциация развития науки в мае 2010 года. Под документом поставили свои подписи десятки зоологов, биологов, философов и защитников прав животных.

По мнению специалистов, Декларация прав китообразных, в случае ее возведения в ранг закона, защитит их от содержания в зоопарках и нападения со стороны рыбаков. Китобоев приравняет к убийцам. Организаторы китовых сафари будут обязаны соблюдать правила уважения к частной жизни китов. А нефтяные и строительные компании – учитывать последствия своих действий для жизни этих созданий.

В проекте закона говорится: «Каждый представитель китообразных имеет право на жизнь, и никто не имеет права быть собственником этих созданий или делать что-то, нарушающее их права, свободы или установленные правила».

P.S. Человек давно изучает дельфина, а дельфин, по всей видимости, человека. Пожалуй, они по-прежнему понимают нас лучше и приносят нам гораздо больше пользы. Наши же усилия направлены в основном на то, чтобы спасти этих удивительных морских животных от нас самих.

В июне 2010 года на 62-м заседании Международной китобойной комиссии Япония, Исландия и Дания приостановили мораторий на китовый промысел. По официальным данным, за 2009 год этими тремя странами было добыто 1867 китов. На Фарерских островах дельфинов убивают массово, ссылаясь на традицию. В Японии продолжают убивать китов «на благо» науки. Некоторые страны имеют квоты для отлова этих морских животных представителями «малых народов», ввиду того, что они издревле использовали в пищу китовое мясо и жир. Это коренное население Чукотки, Гренландии, Аляски, о-вов Сент-Винсент и Гренадин. Международная китобойная комиссия продолжает выступать против коммерческого промысла китов и дельфинов, численность которых катастрофических уменьшается.

Елена Белега, канд. физ. – мат. наук

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Остров дельфинов

Косатка – самый крупный представитель дельфиновых семейства

зубатых китов. Она значительно древнее человека. Среди обывателей

косатка имеет подмоченную репутацию. Их нередко называют

китами-убийцами — и действительно, плотоядный хищник, достигающий

в длину весьма внушительных размеров (8-10 м), может напугать

любого. Однако, пожалуй, нет другого морского млекопитающего, с

которым связано такое количество ошибочных суждений, полагает

Ольга Александровна Филатова, доктор

биологических наук, старший научный сотрудник кафедры зоологии

позвоночных биологического факультета МГУ, которая много лет

изучает камчатских косаток.

Ольга Александровна Филатова

Доктор биологических наук, старший научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ.

Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова.

Научные интересы: поведение и коммуникация китообразных, культурные традиции и культурная эволюция у животных, эволюция интеллекта.

— Ольга Александровна, кто такие косатки и почему их

важно изучать?

Во-первых, косаток часто путают с касатками, птицами семейства

ласточковых, схожими с косаткой лишь контрастной черно-белой

окраской. Во-вторых, косатка по отношению к человеку в целом

миролюбива, и случаев нападения на людей за всю историю

наблюдений практически не зафиксировано. Английское название

killer whale (кит-убийца) косатка получила в

XVIII в. вследствие неправильного перевода испанского названия –

asesina ballenas (убийца китов). Русское название

предположительно происходит от слова «коса», которую напоминает

высокий спинной плавник самцов.

— Чем вызван ваш научный интерес именно к

косаткам?

— Меня всегда интересовал интеллект у животных, их высшие

когнитивные функции. Косатки, наверное, одни из самых умных

Косатки, наверное, одни из самых умных

животных, существующих в природе. По некоторым тестам они даже

превосходят шимпанзе. Двигательное поведение косаток довольно

сложно описывать, потому что они большей частью находятся под

водой. А вот звуки под водой очень хорошо распространяются,

выступая для них основным способом коммуникации. Для человека

главное – зрение. У нас это основной канал передачи информации. А

под водой мы видим на расстоянии иногда нескольких десятков

метров, а если вода мутная, то не больше метра. Поэтому для

косаток главный способ познания мира – это звуки. Они

ориентируются с помощью звука, издавая локационные щелчки, чтобы

таким образом «видеть» окружающий мир. И друг с другом они все

время перекрикиваются, обмениваясь разнообразной информацией.

— Насколько я понимаю, у них достаточно сложная система

коммуникации, возможно, даже сложнее, чем у нас. Какую информацию

они передают друг другу?

— Это, к сожалению, довольно сложно оценить.

Например, вокруг нас есть группа косаток. Мы не можем взять

каждое отдельное животное и посмотреть, что оно в данный момент

делает. Мы воспринимаем весь набор звуков, которыми они

перекрикиваются друг с другом. Поэтому понять, в каком контексте

какой звук издается, – задача крайне непростая. Вопросы про язык

дельфинов пока еще далеки от разрешения. Есть теории, что они с

помощью локационных щелчков могут передавать какие-то картинки

или что у них информация заложена в импульсных звуках. Но пока ни

одна из этих теорий не доказана.

— Что вы знаете сейчас про косаток наверняка?

— У них очень интересная система групповых

диалектов. Представьте: у каждой косатки есть семья, основанная

на родстве по материнской линии. Там царит матриархат. Все дети

самки, сыновья и дочери, всю жизнь ходят с мамой. И у каждой

такой семьи есть свой диалект. Этот набор стереотипных звуков –

маркеры, которыми они могут издалека друг друга звать, сообщать

что-то важное. Семьи часто собираются большими агрегациями и

Семьи часто собираются большими агрегациями и

расходятся на несколько километров, чтобы пообщаться с

представителями других семей. При этом они все время кричат. То

есть косатка по имени, например, Петя из семьи Ивановых,

общается, допустим, с Васей Петровым, и при этом она слышит, где

все остальные Ивановы находятся, в десяти километрах или в пяти,

чем они занимаются, о чем думают.

— А зачем они идут общаться? Это потребность?

— Да, они социальные существа,

хорошо знают друг друга, все семьи и сообщества. Кроме того, это

нужно для спаривания.

— Внутри семьи они не спариваются?

— Нет. Летом они образуют огромные агломерации –

иногда до ста животных. Самки встречаются с самцами из других

семей, знакомятся, присматриваются друг к другу, и у них

происходит спаривание.

Интересны эти диалекты еще тем, что звуки у них, в отличие от

большинства млекопитающих, не передаются генетически. То есть

То есть

если котенок вырастет среди собак, он все равно будет мяукать, а

не гавкать. Только у людей и еще у нескольких видов есть

вокальное обучение. Если русский ребенок попадет в английскую

семью, он будет не по-русски говорить, а по-английски. У косаток

так же. Звуки выучиваются от матери и других членов семьи.

Поскольку они по способу передачи похожи на человеческие языки,

то и культурная эволюция у нас схожая. Это эволюция признаков,

которые передались путем обучения. Я пытаюсь понять, как косатки

эволюционируют, как меняются во времени, описываю тех, которые

доступны сейчас, например камчатские семьи, – чем отличаются

издаваемые ими звуки от тех, что издают канадские, исландские,

норвежские семьи.

Косатки — любопытные животные и нередко высовывают голову из воды, чтобы посмотреть, что происходит вокруг

— Отличаются?

— Да, и довольно сильно. Вообще диалект – это набор стереотипных

звуков из семи, десяти, иногда 15 криков. Назвать их языком

Назвать их языком

общения в нашем понимании сложно. Представьте, как группа людей

разбрелась по лесу и собирает грибы. Чтобы не потеряться, они

перекликаются. Вот если бы люди при этом кричали свои фамилии,

имена, какую-то родовую информацию, это могло бы быть моделью

поведения косаток. Возможно, это не слова, а некие сигналы,

которые обозначают что-то важное, а может быть, они просто

маркируют семью.

— А в чем тогда сложность организации этих животных, их

интеллект, если это достаточно примитивные, однообразные

звуки?

— Интеллект у них достаточно высокий, и это было показано

различными тестами. Например, в неволе с ними проводили

эксперименты – классические тесты на экстраполяцию и на имитацию,

когда животное должно повторять действия другого животного.

Одному дают команду что-то делать, а другому – повторять. Но при

этом животное, которое должно повторять, не видит ту команду,

которую дают первому, а видит только само животное. Это

Это

достаточно сложная задача, потому что ему нужно не просто сделать

что-то, а понять, что делает другой, сопоставить это со своим

собственным поведением. Нужно иметь достаточно развитую систему

зеркальных нейронов, чтобы понять, как движение своего

собственного тела соотнести с движением другого животного. И

косатки с этой задачей справляются лучше, чем дельфины, и лучше,

чем обезьяны. Или эксперимент на распознавание в зеркале, или

самоосознание. Человеческие дети его начинают проходить только в

возрасте полутора-двух лет. Это так называемый марк-тест, когда

ребенку наносят на лоб мазок краски и подносят к зеркалу. Если он

ее касается пальцем, чтобы посмотреть, что это такое, значит, он

понимает, что в зеркале он сам.

— Косаткам тоже наносили краску?

— Да, наносили маркирующее вещество на нижнюю часть лицевой

части, где у них белый подбородок. Косатка посмотрела на себя в

зеркало, подошла к краю бассейна и попыталась это стереть.

— То есть ей не понравилось раскраска?

— Может быть, она просто решила проверить, что

это такое. Вообще они, особенно молодые животные, интересуются

зеркалами, любят позировать, корчат рожи, как дети, язык

высовывают. Это тоже говорит о том, что косатки очень умные

животные.

— Ольга Александровна, в своих статьях вы пишете, что

диалекты кланов косаток, даже обитающих в одном регионе, сильно

различаются. Как же они понимают друг друга?

— На Камчатке три таких клана, и диалекты у них действительно

совсем не похожи. Трудно сказать, как они находят общий язык. Но

находят – и прекрасно общаются между собой.

— Может быть, там играет роль не только звук, а что-то

еще?

— Дело в том, что у них кроме стереотипных

криков, которые составляют диалект, есть много других

вариабельных звуков, и они не делятся на типы. Вполне возможно,

именно с их помощью кодируется и передается важная информация

между кланами. Ведь когда косатки собираются кланами, они издают

Ведь когда косатки собираются кланами, они издают

множество именно таких вариабельных звуков.

— «Язык международного общения» типа эсперанто?

— Примерно так.

— Нападают ли косатки на людей?

— В природе таких случаев нет. Впрочем, был один случай, когда

косатка схватила серфингиста, видимо, по ошибке приняв его за

тюленя. Как только она поняла, что это нечто невкусное, сразу его

выплюнула.

— А как она поняла? Откусила кусочек?

— Нет, человек практически не пострадал. Отделался испугом и

несколькими царапинами. Вообще, в еде косатки консервативны. Одни

кланы привыкли питаться рыбой, другие – морскими млекопитающими,

и человек для них – непривычная и невкусная пища, где слишком

мало жира. Поэтому они и рыбу предпочитают более жирную, и

тюленей. А в человеке по сравнению с тюленем вообще жира нет. Это

все равно что нам проглотить какого-нибудь дождевого червя.

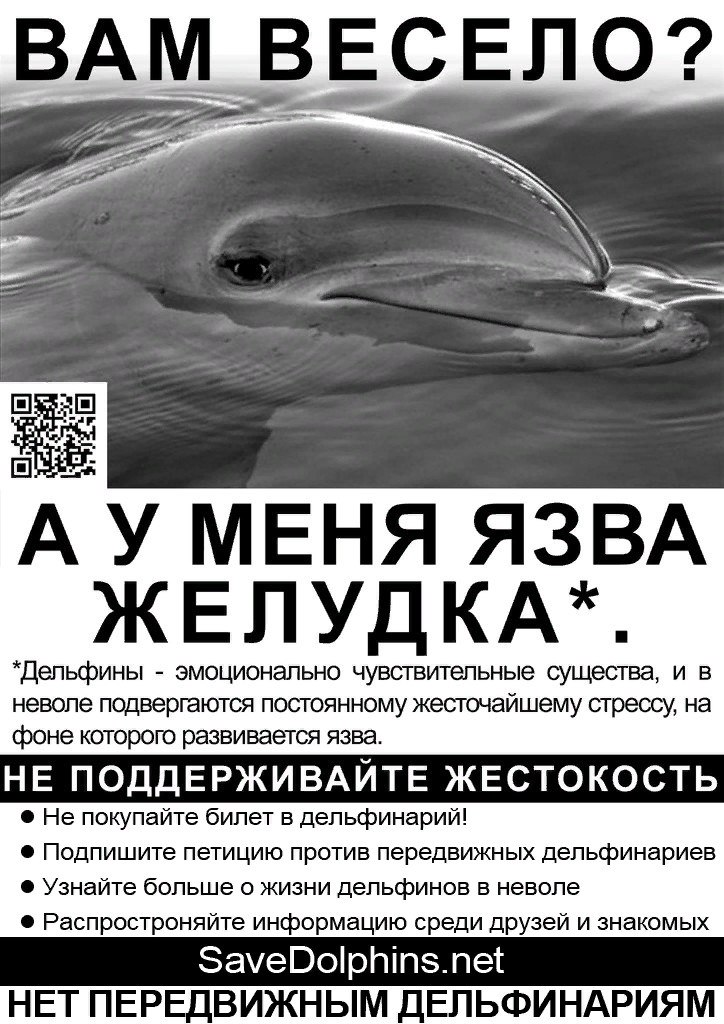

Совсем другое дело – неволя. Вот тут, когда их держат в

Вот тут, когда их держат в

дельфинарии, немало случаев, когда косатки калечили и даже

убивали дрессировщиков. Но это совсем не охотничье поведение.

— А что же? Протест?

— Да. Живя в таких условиях, они потихоньку

сходят с ума. Когда они молодые, им даже нравится прыгать за

рыбу, выполнять трюки. А потом, когда они взрослеют, начинаются

проблемы. Детские игровые интересы сменяются взрослыми –

иерархические разборки, взаимоотношения между полами. Они

переживают постоянный стресс от скученности, от того, что некуда

деться, от жизни в замкнутом пространстве.

— Не так давно прошла новость о том, что в Индии дельфины

признаны личностями и теперь содержать их в дельфинариях

запрещено. А что у нас?

— У нас никаких запретов нет. В России вообще с

этим очень плохо. У нас сейчас распространено такое явление, как

передвижные дельфинарии. Это надувной бассейн, который возят по

городам и весям, а следом – грузовые фургоны, где маются дельфины

и морские котики.

— Дельфинариев сейчас вообще очень много. Летом мы были в

Краснодарском крае, и там буквально в каждом городке, в каждой

станице свой.

— И это при том что черноморские дельфины,

афалины, которых там содержат, занесены в Красную книгу. Их ловят

и содержат там нелегально, у них нет подходящих условий, все

ветеринарные документы либо отсутствуют, либо подделаны. И

надзора никакого за этим нет. В нашей стране не существует четких

норм содержания морских млекопитающих. Даже если природоохранные

организации пытаются эти дельфинарии как-то прижать, сделать

ничего нельзя.

— Иначе говоря, должна быть законодательная инициатива, в

результате которой родился бы соответствующий документ?

— Такая инициатива есть, она принадлежит Совету

по морским млекопитающим, который возглавляет известный биолог и

эколог Алексей Владимирович Яблоков. В группу входит также Лев

Михайлович Мухаметов, который руководит Утришским дельфинарием и

работает в Институте проблем экологии и эволюции. Он тоже

Он тоже

занимается разработкой правил содержания морских млекопитающих в

неволе. Уже больше года назад эти правила разработали и пытаются

их пробить. Но предложения так и лежат где-то в министерствах.

Надеюсь, когда-нибудь дело сдвинется с мертвой точки, но пока все

проблематично.

— Ольга Александровна, вы постоянно ездите в экспедиции

на Камчатку, лично общаетесь с косатками. Какие впечатления на

вас это производит?

— Пребывание рядом с огромным, мощным животным

потрясает. Изначально я вообще планировала заниматься не

косатками, а псовыми – волками, песцами. Но однажды я поехала

волонтером в экспедицию с косатками, и они произвели на меня

такое впечатление, что заняться другими животными уже в голову не

приходило. Сейчас, когда я работаю, у меня все мысли направлены

на конкретную задачу: эту группу надо сфотографировать, эту

записать. Преобладает чисто научный интерес, эмоции отходят на

задний план. Но иногда, когда, например, они подходят близко к

лодке, захлестывает восторг.

— А не страшно? Ведь могут и волну создать, и лодку

перевернуть.

— Нет, они очень острожные, аккуратные. Ни разу даже не касались

лодки. Хотя им это сделать не сложно. В Антарктике есть косатки,

которые тюленей смывают со льдин, а потом их съедают. Но у них

нет задачи навредить человеку.

— Однако человек не отвечает им взаимностью…

— Да, проблема коммерческого отлова косаток для дельфинариев и

океанариумов стоит очень остро. Их десятками ловят и отправляют

на продажу в Китай. При этом существует квота на отлов, в которой

стоит формулировка «для культурно-просветительских целей». Но

никакими культурой и просвещением там не пахнет.

— Косатки есть и в новом океанариуме на ВДНХ в Москве.

Там хотя бы нормальные условия?

— Косатки – дорогие животные, их стараются содержать в

более-менее приличных условиях. В отличие от тех же афалин,

которых иногда держат в силосных ямах, в грязной воде, у них нет

таких душегубок. Но все равно – что можно хорошего предложить

Но все равно – что можно хорошего предложить

животному, которое за день привыкло проходить сто и более

километров?

— Как вы считаете, насколько это вообще нужно –

показывать шоу с дельфинами?

— Считаю, что не нужно. Это развлечение, как

коррида или петушиные бои. Публика любит зверинцы, но каково там

животным, мало кто задумывается. С культурной и образовательной

точки зрения это вообще ничего не дает. Я бывала в Канаде, там

есть Ванкуверский аквариум, и там, по крайней мере, хотя бы

рассказывают о морских животных. А у нас – просто шоу. Кстати,

про купание с дельфинами и дельфинотерапию. Это не то что выдумки

– общение с ними полезно в той же степени, как и с любым другими

животным. С собаками, с лошадьми находиться рядом полезно, потому

что это рождает позитивные эмоции. Дельфин в этом смысле ничем от

них не отличается. Все же, что касается особой энергетики и

необыкновенного лечебного эффекта, – это сказки. А поскольку в

А поскольку в

России должного ветеринарного контроля во многих дельфинариях

нет, то в некоторых бассейнах можно и заразиться. Поэтому стоит

сто раз подумать, прежде чем лезть в эту воду вместе с

дельфинами.

Исследование дельфинов | Dolphins World

Вся информация о дельфинах, которой мы располагаем, получена благодаря бесчисленным исследованиям, тестам и исследованиям, проведенным некоторыми учеными. На самом деле каждый год появляются новые отчеты, документы и выводы, в которых упоминаются результаты определенного исследования, расширяющего понимание сложного мира дельфинов.

Эти млекопитающие были известны в древних классических цивилизациях и в других, которые имели контакт с морем. Сегодня предполагается, что их привлекало это красивое, послушное и почти дружелюбное животное так же сильно, как и нас. Семнадцатый век принес новую эру людей, интересующихся жизнью растений и животных, и с тех пор начался период более тщательных исследований, проводимых в рамках организованной структуры, а затем с использованием научной методологии.

Знания о дельфинах, полученные веками, передавались из рук в руки знаменитым натуралистам. Многие виды дельфинов были обнаружены и впервые описаны в девятнадцатом веке, такие как дельфин Пила (Lagenorhynchus australis), белоклювый дельфин (Lagenorhynchus albirostris), дельфин Гектора (Cephalorhynchus hectori) и длинноклювый обыкновенный дельфин. (Дельфин капенсис).

По оценкам, 130 дельфинов находятся на вооружении ВМС США.

Ученые двадцатого века открыли новые виды и, получив новую информацию, реструктурировали некоторые таксономии. Со временем исследователи иногда обнаруживали, что существует подвид, ранее не считавшийся таковым, или что вновь известные признаки не соответствовали присвоенному таксономическому семейству вида. Дальнейшие исследования также позволили им осознать интеллектуальный потенциал этих китообразных.

В связи с этим ВМС США разработали передовые исследовательские программы с 1950-е годы. Наиболее очевидным примером является Программа исследований морских млекопитающих (1960 г. ), целью которой было изучить чувство эхолокации и досконально изучить морфологию этих млекопитающих с намерением получить от них знания и применить их к технологиям в ближайшем будущем. служение людям.

), целью которой было изучить чувство эхолокации и досконально изучить морфологию этих млекопитающих с намерением получить от них знания и применить их к технологиям в ближайшем будущем. служение людям.

Исследование дельфинов по-прежнему актуально для флота. Чтобы получить представление, в 2007 году они потратили около 14 миллионов долларов на исследования морских млекопитающих, включая учебные мероприятия. Количество дельфинов, находящихся на вооружении ВМС США, оценивается в 130 особей9.0003

Но другие правительственные и неправительственные организации провели замечательные исследования в этой области и даже сотрудничали друг с другом. У многих научно-исследовательских институтов разные подходы, некоторые переходят от теории к действиям, реализуя программы спасения или сохранения.

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЕЛЬФИНОВ

Большая часть исследований сосредоточена на следующих аспектах:

– Генетические данные дельфинов.

— Поведение.

— Социальная структура.

— Мозг, интеллект и общение.

— Таксономия.

– Открытие новых видов.

– Воздействие антропогенной деятельности на вид.

— Консервация и консервация.

Исследования включают в себя серию исследований, включающих практические действия, требующие хорошо скоординированной команды. Он включает обзор предыдущих исследований, анализ результатов и даже перегруппировку информации, что иногда приводит к изменениям в таксономии некоторых видов дельфинов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сегодня у нас есть много информации о дельфинах, поскольку они являются одними из наиболее изученных животных, вероятно, потому, что их интеллект и некоторые характеристики, схожие с человеческими, заставляют их привлекать внимание.

Некоторые из недавно опубликованных исследований:

Американские исследователи под руководством доктора Джейсона Брука из Чикагского университета в 2013 году заявили, что дельфины обладают самой длинной социальной памятью среди всех нечеловеческих существ. Они могут помнить людей даже через 20 лет с момента их последнего общения, и, по мнению этих ученых, это результат установившихся между ними тесных социальных отношений.

Они могут помнить людей даже через 20 лет с момента их последнего общения, и, по мнению этих ученых, это результат установившихся между ними тесных социальных отношений.

Хотя об этой проблеме уже подозревали, исследователи из Университета Сент-Эндрюс в Шотландии в 2013 году обнаружили исследование, которое еще раз доказывает, что каждый дельфин отличается от других тем, что издает характерный свист. Говоря человеческим языком, некое особое имя. По словам доктора Винсента Яника, дельфины реагировали на свое «имя» во время испытаний, когда исследователи издавали свистящие звуки через подводные динамики.

Исследование Центра исследования дельфинов в Грасс-Кис, Флорида, опубликованное в 2013 году, показало, что дельфины могут решать проблемы так же, как люди, потому что они могут принимать решения и строить догадки. Они реагируют не только на раздражители.

У дельфинов есть культура; аспект, который считается исключительным для человека. Наблюдения пришли к такому выводу, когда увидели, как дельфины-афалины (Tursiops truncatus) используют морские губки в своей морде, чтобы защитить ее, питаясь неровными участками поверхности. Впоследствии исследователи поняли, что матери передают такое поведение своим потомкам, и в результате они обучаются.

Впоследствии исследователи поняли, что матери передают такое поведение своим потомкам, и в результате они обучаются.

Первое является великим открытием, потому что передача знаний из поколения в поколение, вероятно, является одной из главных вещей, благодаря которым человечество достигло того фантастического развития, которое мы имеем сейчас. Таким образом, даже в простейшем случае демонстрация такого поведения выводит дельфинов на совершенно новый уровень.

Исследования продолжаются. Еще многое предстоит открыть, несмотря на то, что это деятельность, требующая много времени, труда и денег. Однако понимание их жизни может повысить осведомленность людей и улучшить усилия по сохранению.

ВМФ США ИДЕАЛ

Несмотря на то, что мы были очарованы дельфинами на протяжении тысячелетий, исследования в области морских млекопитающих начались примерно в 1940-х годах. Несмотря на то, что в настоящее время проводятся сотни, а возможно, и тысячи исследовательских проектов по изучению дельфинов, самым крупным из них является проект, осуществляемый ВМС США.

Программа исследований морских млекопитающих ВМС США начала работать с дельфинами в конце 1950-х годов для анализа их гидродинамических свойств и их биосонара. Надежда заключалась в том, что дельфинов можно будет обучить находить и извлекать потерянные объекты из океана, используя их возможности. В начале 1960-е, Джон Си. Лилли и несколько других ученых обнаружили, что дельфины обладают уровнем интеллекта, который, по их мнению, уступает только человеческому, и что дельфины могут научиться выполнять задачи быстро и эффективно. Именно в этот момент ВМС запустили секретную программу исследований дельфинов.

В течение следующих 29 лет ВМС США официально участвовали в исследовательской программе более 240 дельфинов. Среди включенных типов дельфинов были атлантические афалины и тихоокеанские белокрылые дельфины, а также белуги, косатки и гринды. Уже более четырех лет, с 19С 65 по 1969 год военно-морской флот использовал акустические сигналы, чтобы отдавать команды китообразным в обмен на рыбу. Вскоре дельфины научились извлекать мины даже более эффективно, чем аквалангисты ВМФ.

Вскоре дельфины научились извлекать мины даже более эффективно, чем аквалангисты ВМФ.

В ходе «совершенно секретной операции» шесть тихоокеанских афалин были переброшены ВМС в Персидский залив в 1987 году, где они использовались для обнаружения ракет и мин, а также для подводного наблюдения. В 1988 году дрессировщики, которые работали с этими дельфинами в проекте ВМФ, выступили с заявлениями о жестоком обращении и небрежном обращении с дельфинами в программах ВМФ, но, несмотря на эти обвинения, программа исследований ВМФ продолжалась. С тех пор ВМС признали, что «Дельфины» также присутствовали во Вьетнаме и войне в Персидском заливе.

Военно-морской флот нанимает компанию Marine Mammal Productions Inc. для отлова и перевозки животных. Их отправляют в Seaco Inc. в Сан-Диего, штат Калифорния, для первоначального обучения, а затем направляют на базы на Гавайях, в Сан-Диего и Ки-Уэст. В настоящее время в программах ВМФ задействовано не менее 130 дельфинов. В защиту дельфинов: новый моральный рубеж. Джон Вили и сыновья, 2009.

Джон Вили и сыновья, 2009.

Джон М. Кистлер. Животные в армии: от слонов Ганнибала до дельфинов ВМС США: от слонов Ганнибала до дельфинов ВМС США. ABC-CLIO, 2011.

Джудит Джанда Преснолл. В защиту дельфинов: новый моральный рубеж. Учебный остров.

Текущие исследования дельфинов | Dolphin Quest

Все текущие научные исследования, поддерживаемые Dolphin Quest

Нажмите здесь, чтобы Вернуться к началу ↑

Вернуться к началу ↑

Поддержка различных научных исследований Dolphin Quest осуществляется через:

- Финансовые взносы

- Пожертвование времени и опыта члена экипажа

- Предоставление доступа к дельфинам Dolphin Quest

Нажмите на название исследования ниже, чтобы узнать больше о текущих научных исследованиях и исследованиях Dolphin Quest.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть завершенные исследования

Просмотр завершенных исследований

Исследование | Исследователь проекта | Аффилированная организация |

1. Оценка здоровья афалин в заливе Сарасота, Флорида Оценка здоровья афалин в заливе Сарасота, Флорида | Рэнди Уэллс | Чикагское зоологическое общество |

| 2. Перемещения, использование среды обитания и ныряющее поведение гавайских зубатых китов: оценка районов с высокой плотностью, границы запасов и поведение по отношению к среде обитания | Робин В. Бэрд | Исследовательский коллектив Каскадия |

| 3. Исследование легких дельфинов | Андреас Фалман | Океанографический |

| 4. Проект наблюдения за китообразными на Бермудских островах | Робин Трейнор | Квест с дельфинами |

| 5. Улучшение неинвазивных присосок для электронных регистраторов данных для Tursiops truncatus и других китообразных | Майкл Мур | Океанографический институт Вудс-Хоул |

| 6. Архивирование тканей и оценка микроэлементов, органических загрязнителей и метаболических профилей у афалин под наблюдением человека | Коллин Э. Брайан Брайан | Национальный институт стандартов и технологий |

| 7. Предварительное исследование для определения иммунореактивной концентрации пролактина в сыворотке и моче и временных изменений во время беременности и в раннем послеродовом периоде у афалин (Tursiops truncatus) | Кристи Уэст | Гавайский тихоокеанский университет |

| 8. Контроль качества воды/потока | Андреа Росс | Ассоциация Гуз-Крик |

| 9. Оценка состояния здоровья с помощью фотограмметрии | Андреас Фалман | Техас A&M, Dolphin Quest |

| 10. Важность активности: постоянный мониторинг управляемых морских млекопитающих для улучшения здоровья и благополучия | Алекс Шортер | Мичиганский университет, Океанографический университет Валенсии, Университет Дьюка |

| 11. Постнатальное развитие биохимии мышц, поддерживающее погружение у глубоко ныряющего гавайского китообразного, дынеголового кита (Peponocephala electro) | Шон Норен, Кристи Уэст | Институт морских наук Калифорнийского университета, Гавайский университет |

12. Понимание эволюции защитных механизмов от гипоксии у морских млекопитающих Понимание эволюции защитных механизмов от гипоксии у морских млекопитающих | Джейсон Сомарелли, Андреас Фалман | Университет Дьюка, Океанографический фонд |

| 13. Акустическое распознавание видов у дельфинид | Джули Освальд, Винсент Яник | Сент-Эндрюсский университет |

| 14. Кардиореспираторная физиология афалин до, во время и после задержки дыхания | Андреас Фальман, Даниэль Гарсия-Паррага, Стефан Мидлер | Fundación Oceanografic de la Comunidad Valenciana |

| 15. Этограмма Дня дельфинов | Криста Уокер, Янесса Козловски | Квест с дельфинами на Бермудских островах |

| 16. Морские ресурсы Вайохину (остров Гавайи) | Уильям Гилмартин, Меган Р. Ламсон | Гавайский фонд дикой природы |

| 17. Использование набора фотографий спинного плавника из зоологической популяции для информирования об оценках популяции диких китообразных | Эндрю Рид, Остин Аллен | Университет Дьюка |

18. Исследование распространения звука в голове зубатых китов Исследование распространения звука в голове зубатых китов | Од Пачини, Тед Крэнфорд | Гавайский институт морской биологии, Гавайский университет в Маноа, UCSD, SDSU |

Улучшение неинвазивных присосок для электронных регистраторов данных для

Tursiops truncatus и других китообразных

Виды: Афалин

Проектный исследователь: Майкл Мур

Партнерская организация: Океанографическое учреждение Вудс -Хоул, Бостон, MA

Проект начался: 2012

Project Project. Общая цель этого проекта — увеличить срок службы присосок при использовании в качестве механизма крепления краткосрочных архивных тегов.

Преимущество в области сохранения: Эти исследования помогут исследователям лучше интерпретировать данные многочисленных полевых исследований диких дельфинов и приведут к разработке еще более совершенных регистраторов данных в будущем.

Архивирование тканей и оценка микроэлементов, органических загрязнителей и метаболических профилей у афалин, находящихся под наблюдением человека

Аффилированная организация: Национальный институт стандартов и технологий (NIST)

Проект запущен: 2010

Dolphin Quest Поддержано: 2010 – настоящее время

Описание проекта были

Описание проекта были , образцы молока и рациона; и проанализируйте эти образцы на микроэлементы, органические загрязнители и метаболиты, чтобы изучить воздействие и метаболические изменения с течением времени.

Морские млекопитающие Преимущество: Дельфины-афалины были предложены в качестве хороших видов-индикаторов здоровья прибрежных экосистем и воздействия на человека загрязняющих веществ в морепродуктах из-за некоторых особенностей их жизненного цикла, таких как относительно долгоживущие млекопитающие и частоты, с которой они производят один потомство за раз, и они разделяют некоторые из тех же прибрежных ресурсов, что и люди. По этой причине полученные данные дают ценную информацию о морских млекопитающих.