Содержание

Лекция 1. Основные теории развития цивилизации

План:

1.

Понятие «цивилизация»

2.

Цивилизационные теории

1. Понятие «цивилизация»

Однозначного

определения термина цивилизация в науке

не сложилось. Слово цивилизация имеет

латинские корни — civilis

— гражданский, государственный.

Понятие

«цивилизация»

впервые употребил французский экономист

Виктор Рикети

Мирабо

(1715-1789) в трактате «Друг законов» в 1757

г. В 1767 г. его использовал шотландский

просветитель А. Фергюсон

(1723-1816). Этот термин обозначал общий

уровень культурного развития. В эпоху

Просвещения понятие цивилизацияассоциировалось с концепциейпрогрессаи имело просветительский смысл.

Смысл

слова цивилизацияпостепенно расширялся. Она отождествлялась

уже не только с хорошими манерами, но с

богатством, уровнем интеллектуального

и социального развития.

В

начале XIX в. стали говорить о цивилизациях(во множественном числе), что

стали говорить о цивилизациях(во множественном числе), что

свидетельствовало о признании многообразия

в цивилизационном устроениинародов.

К 20-30 годам XIX векацивилизациявсе чаще прилагается как понятие к

большим эпохам и целымнародамкак обозначение всего, что создано

человеком.

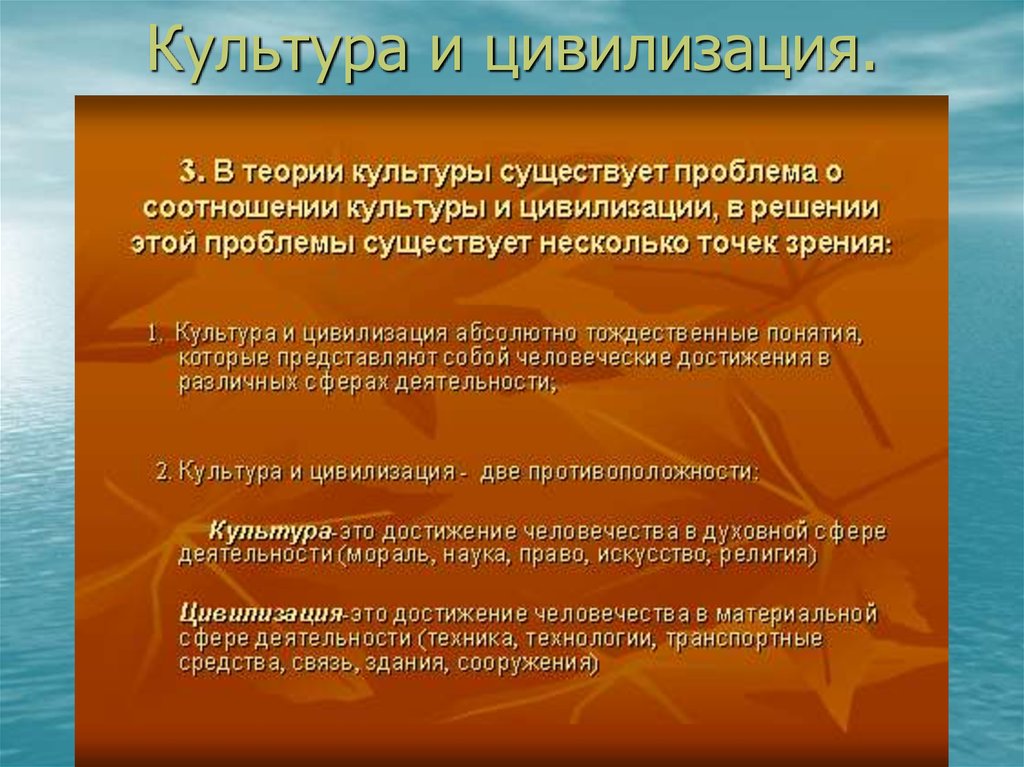

Итак,

цивилизация это:

1)

синоним культуры

(в марксистской

литературе употребляется также для

обозначения материальной культуры).

2)

уровень, ступень общественного развития,

материальной и духовной культуры

(античная цивилизация,

современная цивилизация).

3)

ступень общественного развития, следующая

за варварством

(Л. Морган, Ф. Энгельс).

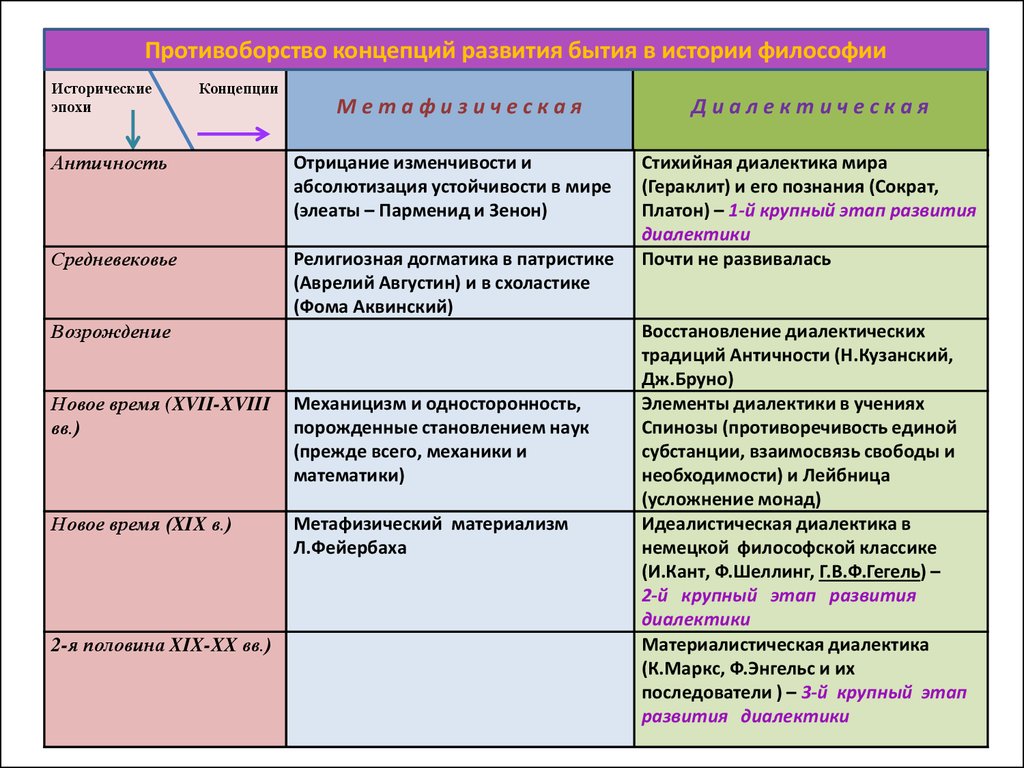

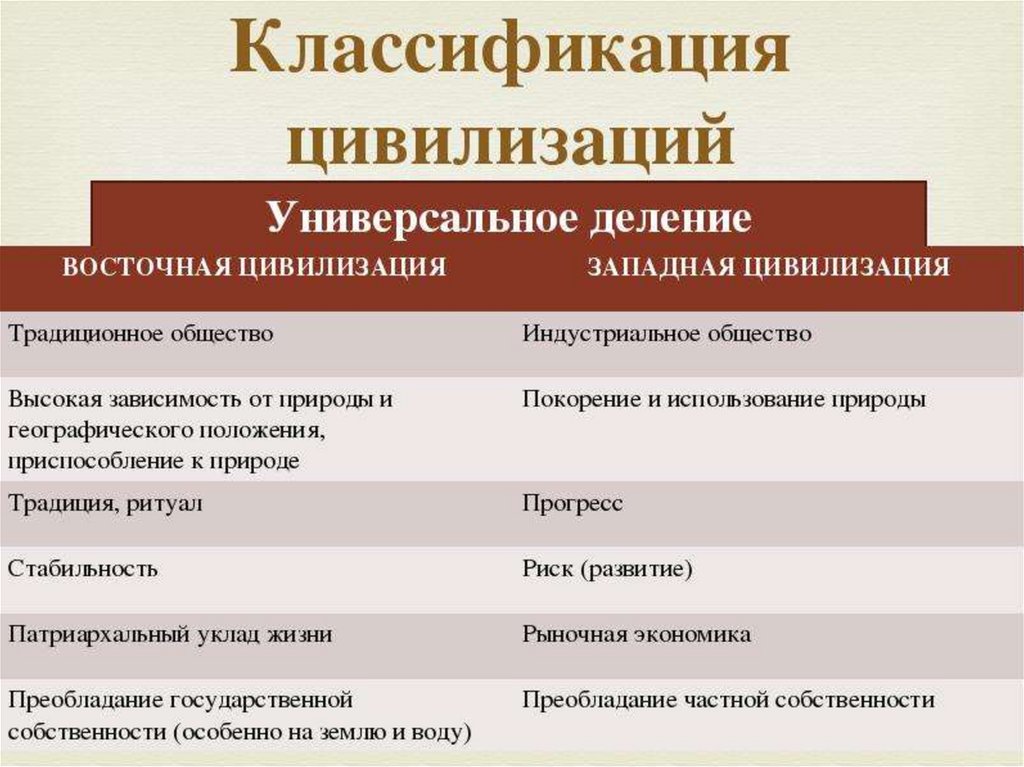

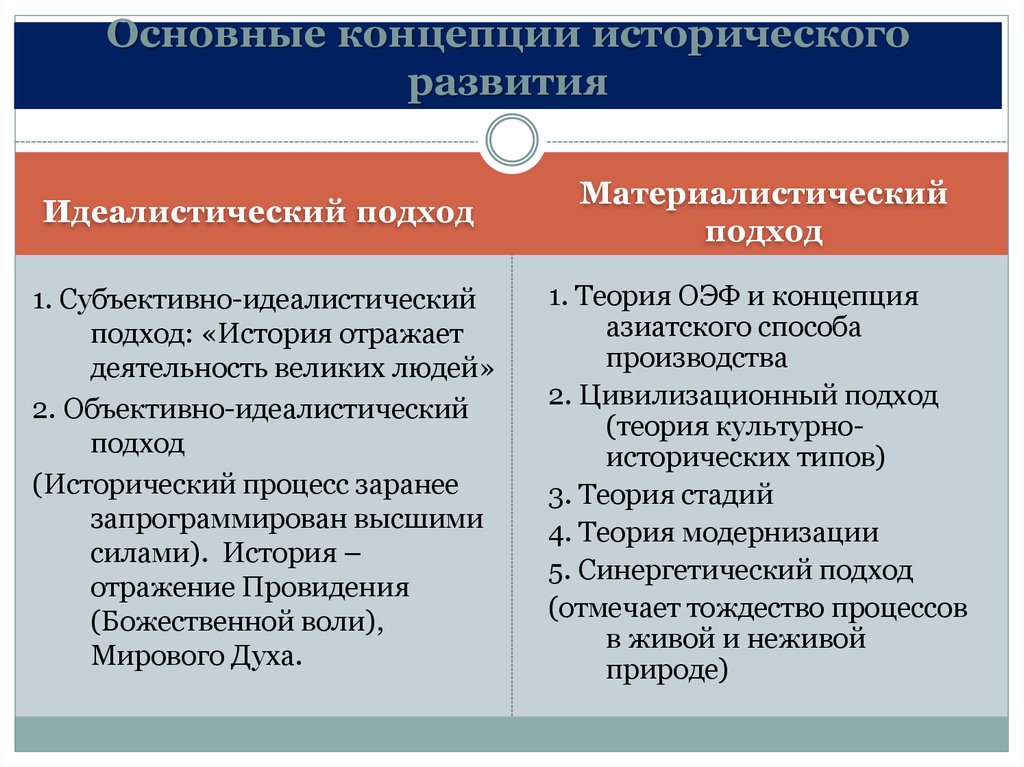

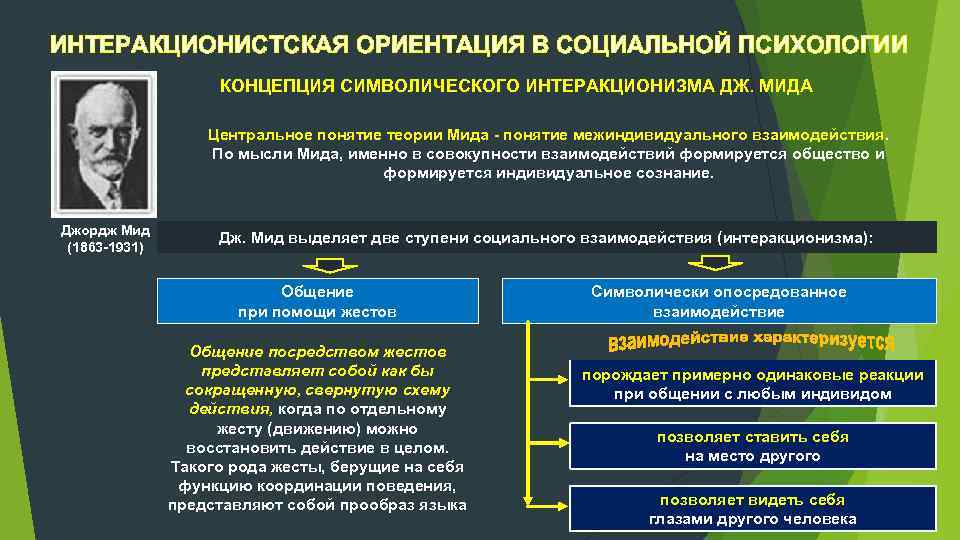

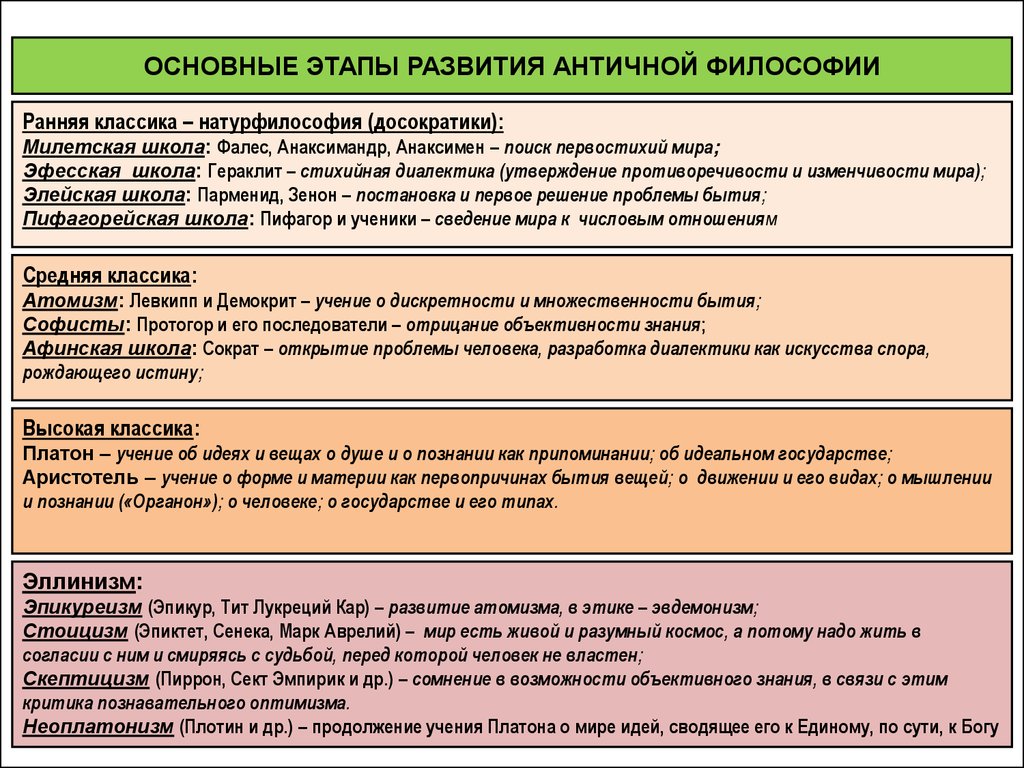

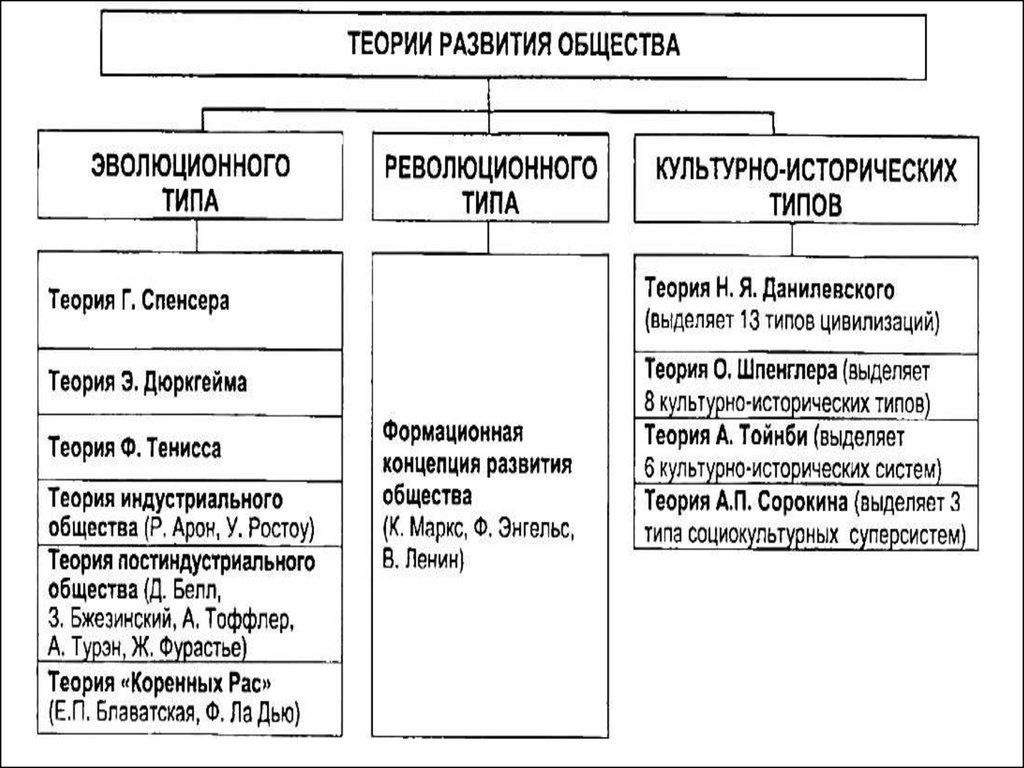

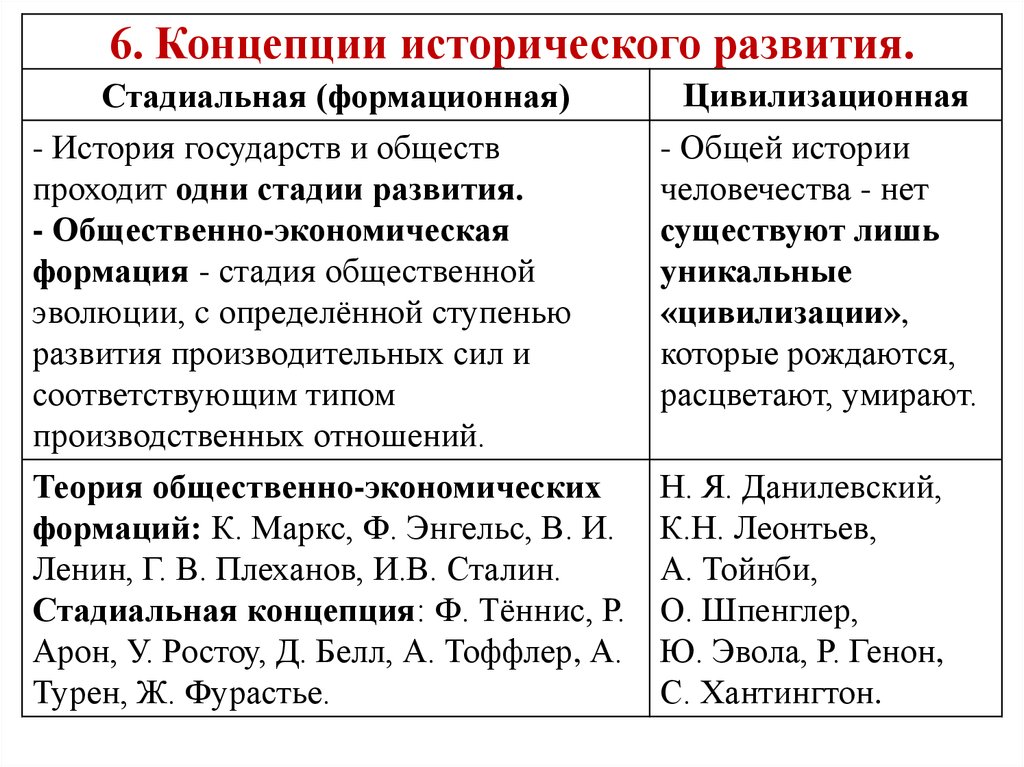

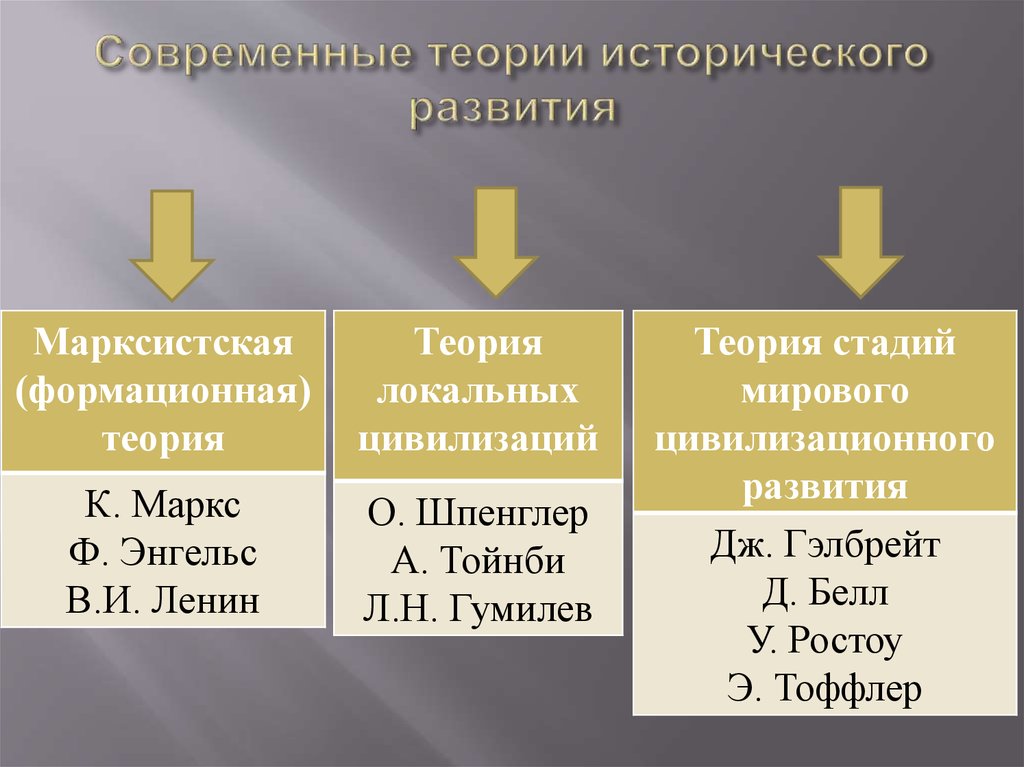

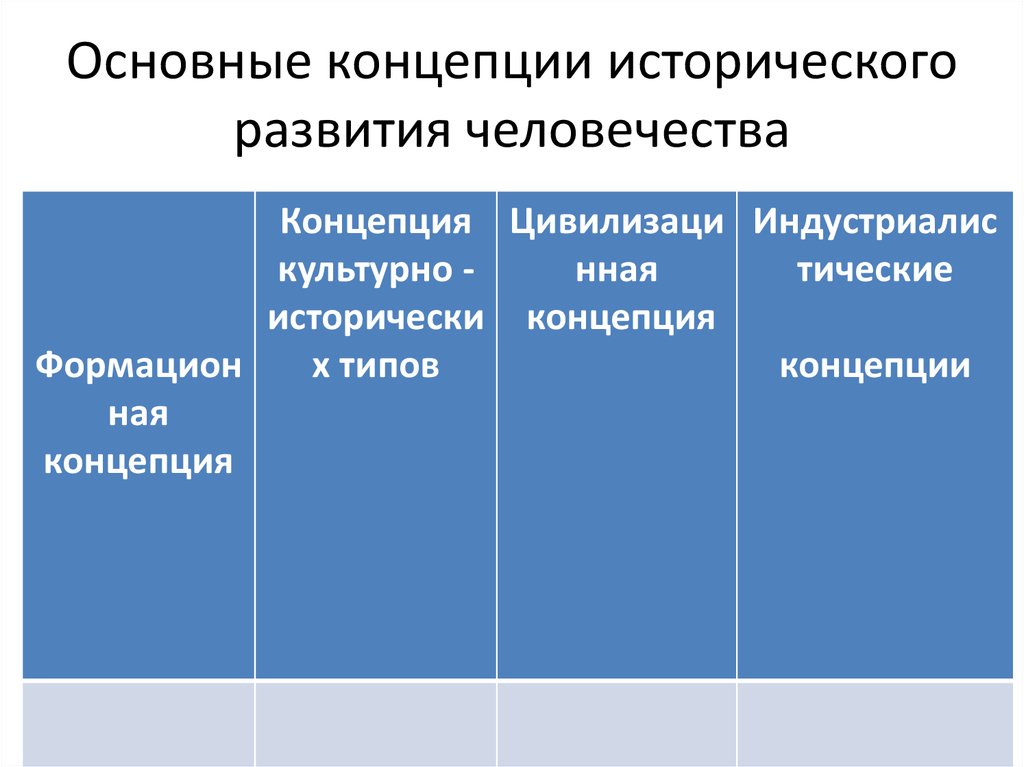

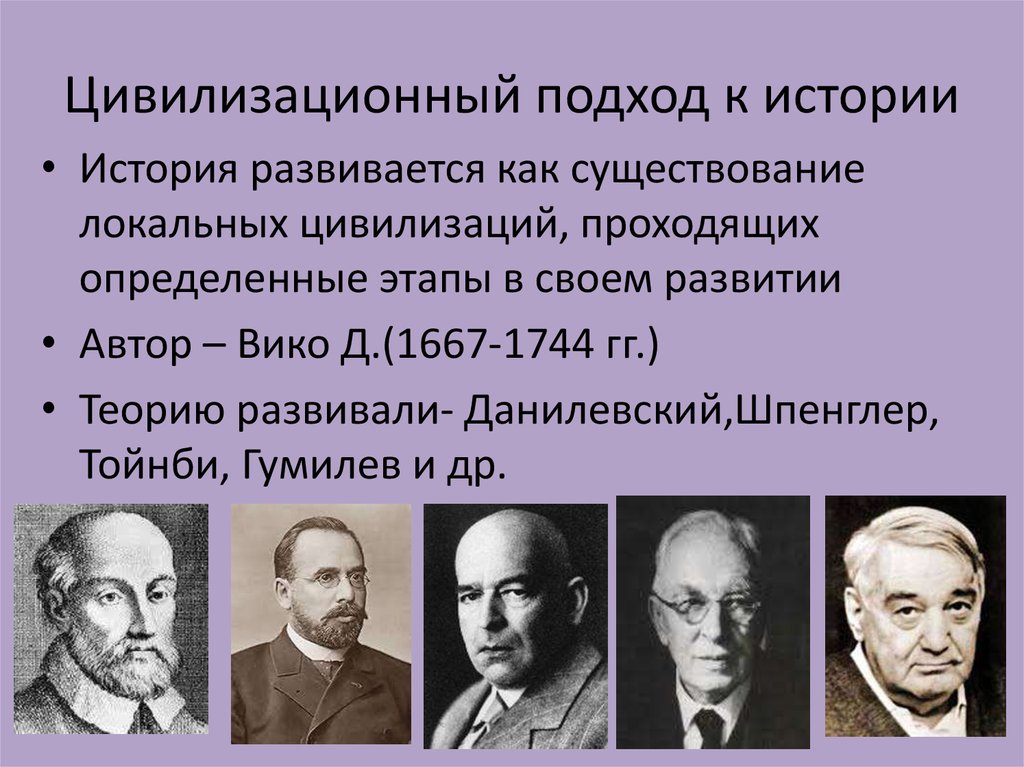

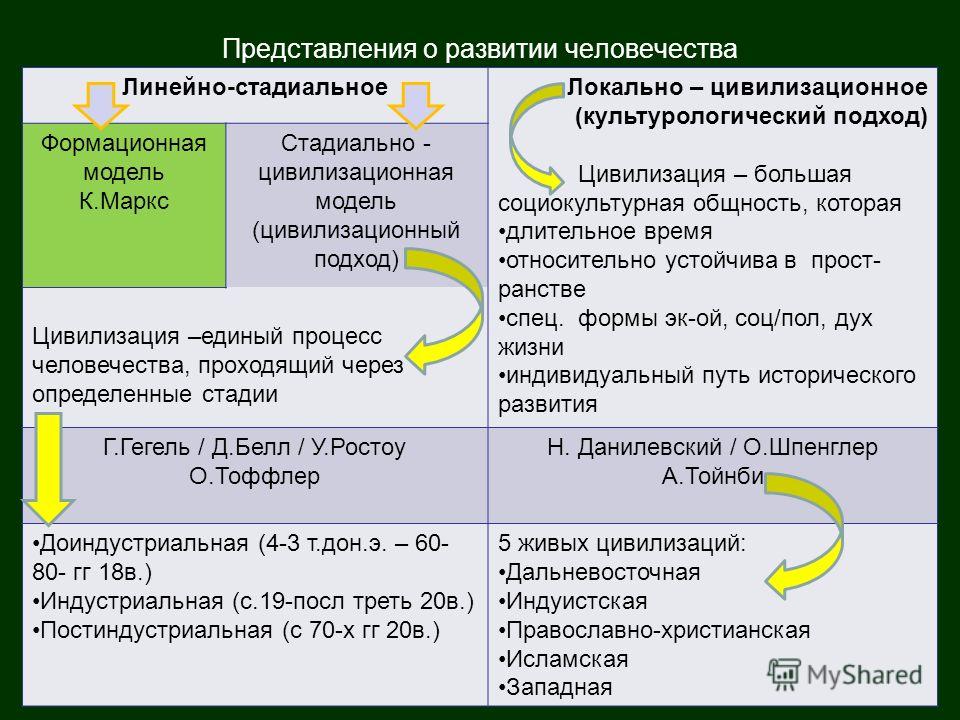

2. Цивилизационные теории

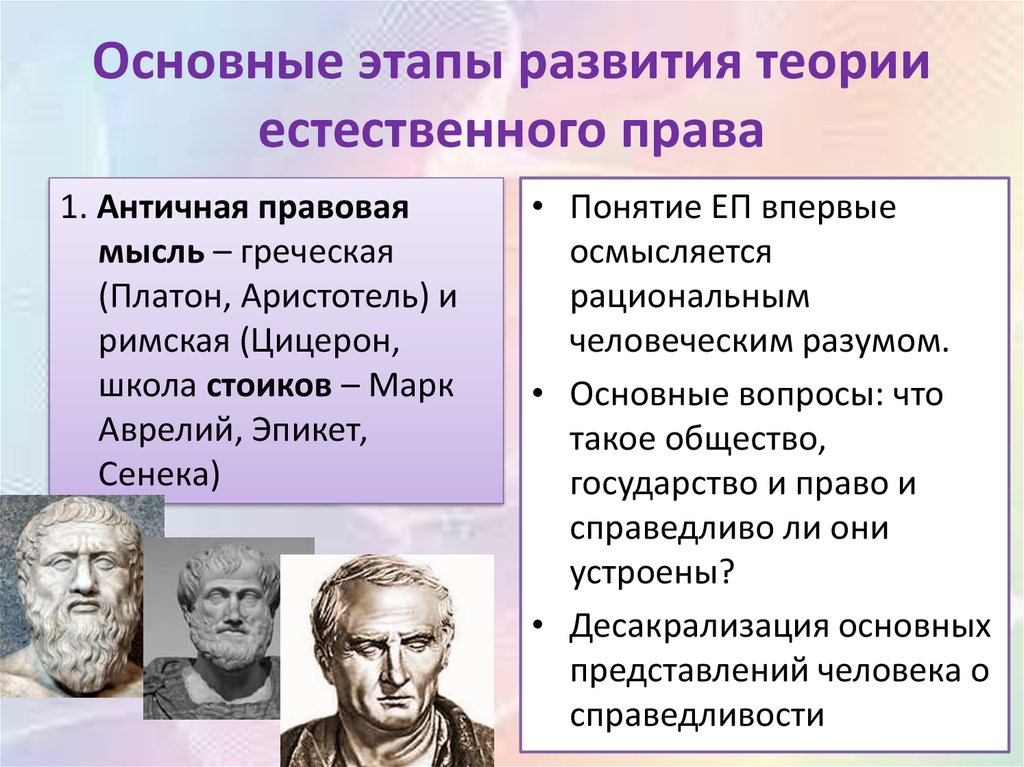

Первые

цивилизационные теории формировались,

опираясь в значительной степени на

исторические концепции, выработанные

античностью и средневековьем. Уже в

древности сложились идеи циклического

круговорота,

повторяемости в сфере человеческой

истории.

В

эпоху Просвещения в XVIII в. возникло

понимание некой направленности,

линейности развития от низшего к высшему,

с последовательным нарастанием

совершенства общества на основе

прогресса.Прогрессчеловечества представлялся какпрогрессчеловеческого разума. Наиболее

выразительно представлял просветительскую

концепцию линейногопрогрессафранцузский философЖан

Антуан Никола

Кондорсе

(1743-1794) в своем сочинении «Эскиз

исторической картины прогрессачеловеческого разума». По мнениюКондорсе,

человечество прошло уже восемь ступенейпрогресса,

находится на девятой и в будущем вступит

в десятую. Тогда смягчится неравенство,

расширятся условия для развития личности,

образуетсяреспублика,

в которой будут руководить ученые.

Совершенно

иное представление о прогресседает нам великий французский философ

и писательЖан

Жак

Руссо

(1712-1778). ЭволюциюгосударстваРуссоизображал как регрессивное развитие

от демократии к аристократии и далее к

абсолютной монархии. ДляРуссоцивилизацияэто старость человечества.

В

эпоху Просвещения появилась локальная

теория цивилизаций.

Ее родоначальник итальянский философ

XVIII в. Джамбаттиста

Вико

(1668-1744). В трактате «Основание новой

науки об общей природе наций»

Викопредставляет историю человечества как

целый ряд отдельных потоков, историй

различныхнародовс их особыми культурами. Он утверждал,

что никакогопрогрессанет, а есть круговорот культурно-исторических

форм.

Сторонник

теории локальных цивилизацийнемецкий просветитель ИоганнГотфрид

Гердер

(1744-1803) в сочинении «Идеи к философии

истории человечества» отразил генетический

подход к

истории.

Немецкий

философ Георг

Вильгельм Фридрих

Гегель

(1770-1831) в рассматривает историю

человечества, как продукт развивающейся

Идеи. В теории Гегеляразум выступал основным содержанием

мирового исторического процесса,

бесконечной мощью и абсолютной конечной

целью.

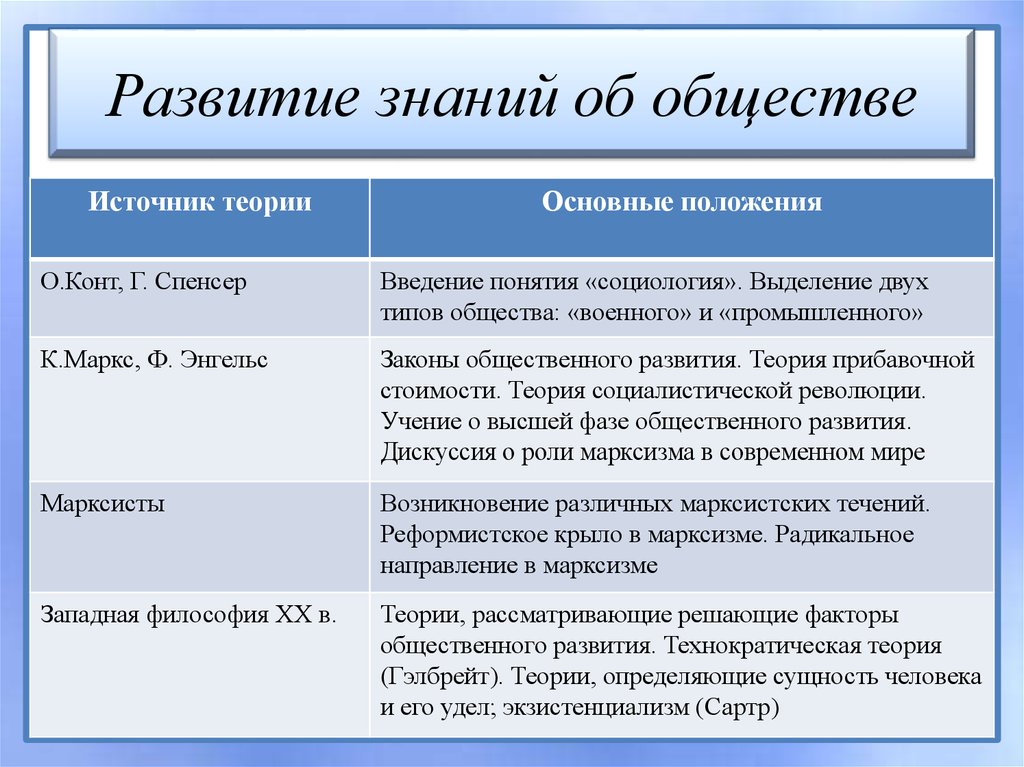

XIX

век богат новыми моделями цивилизационного

развития. Своеобразные цивилизационные

схемы созданы позитивистами. Позитивисты

Позитивисты

были сторонниками прогресса,

но мыслили его как постепенное развитие

порядка, не знающее резких скачков и

потрясений. Зачастую устанавливались

аналогии между живыми организмами и

обществом. Стадии развития, которые

проходил живой организм (детство, юность,

зрелость, старость) переносились и на

историюцивилизаций.

Согласно характерной для позитивистов

теории равноправных факторов,цивилизациярассматривалась, как социокультурная

система, на жизнедеятельность и развитие

которой воздействует целый комплекс

разноплановых факторов географических,

политических, экономических, идейных,

биологических, психологических и т.п.

Ни одному из них не предоставлялось

приоритета в этомплюралистическоммногофакторном объяснении истории.

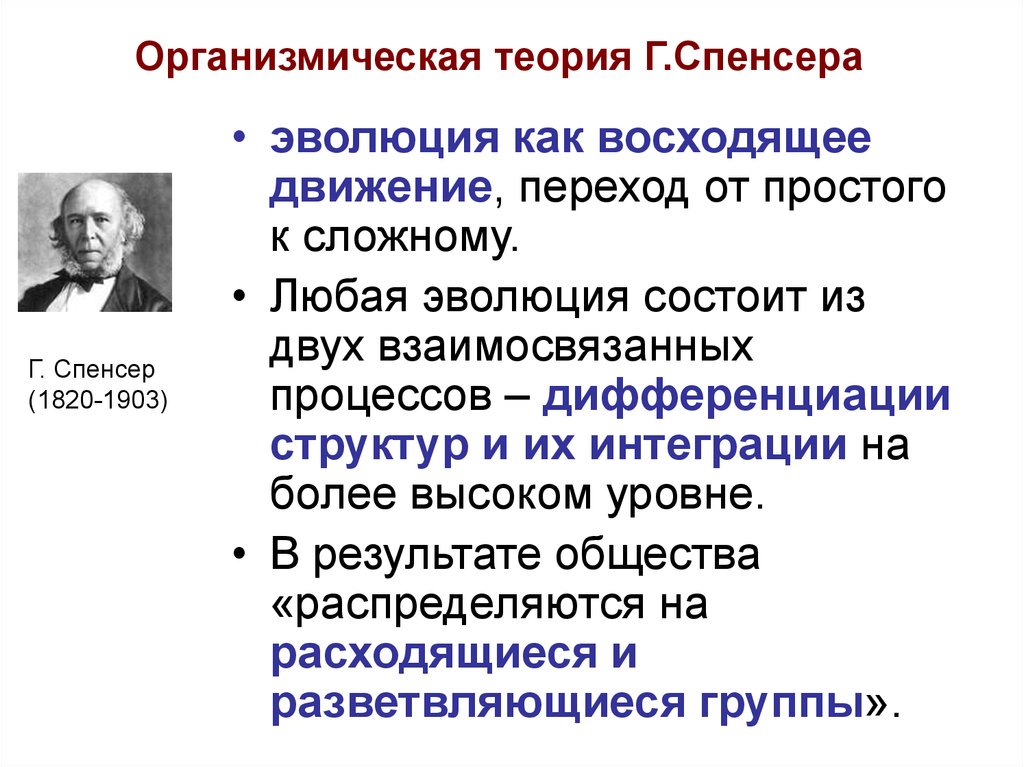

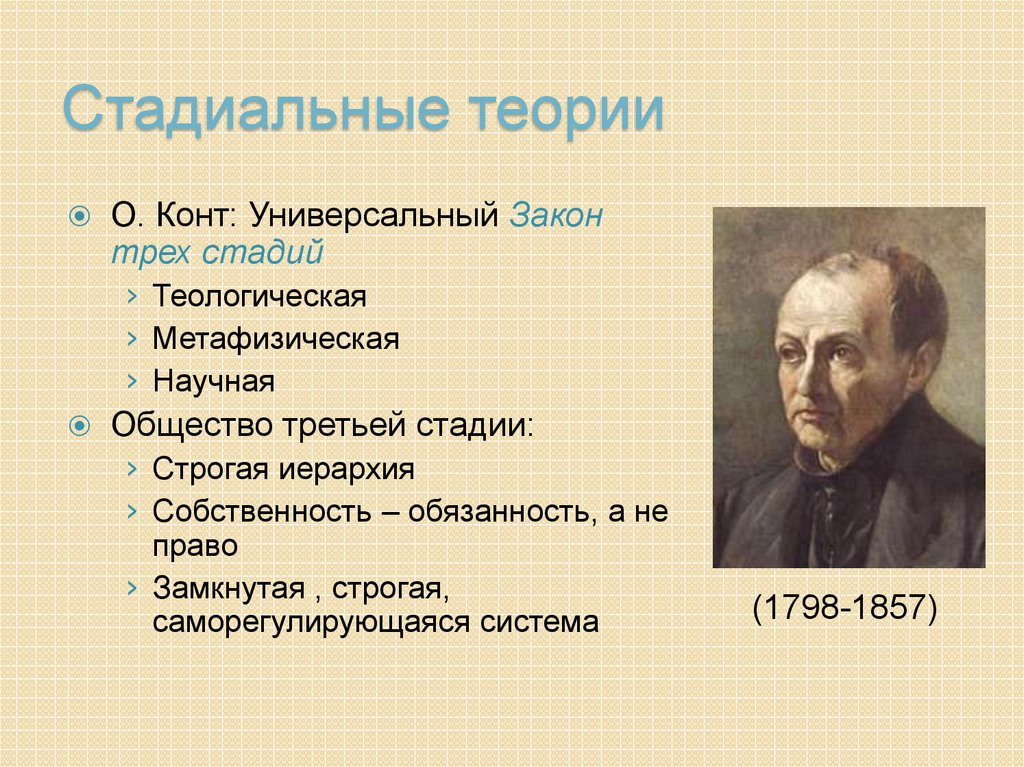

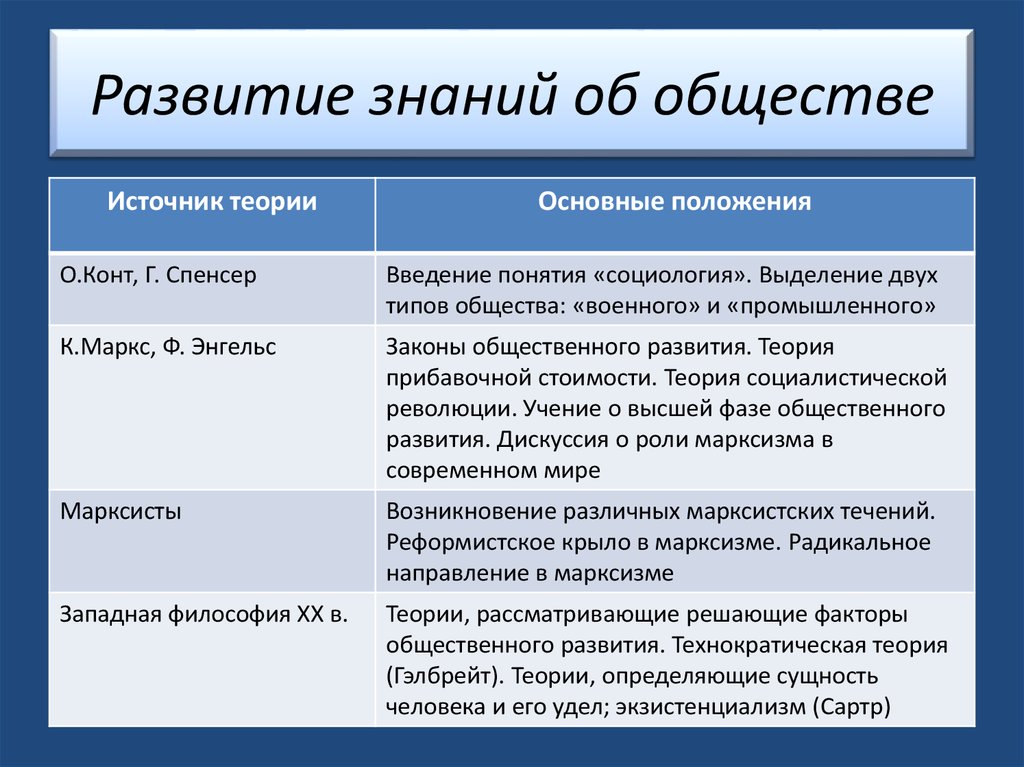

Один

из основоположников позитивизма

французский социолог Огюст

Конт

(1798-1857). Идеи Контаразвил известный теоретик позитивизма

английский философГерберт

Спенсер

(1820-1903). Английский историк-позитивист

Генри Томас

Бокль

(1821-1862) в своем основном труде «История

цивилизациив Англии» утверждал, чтоцивилизациярезультат двоякого действия внешних

явления на дух человечества и духа

человеческого на внешние явления.

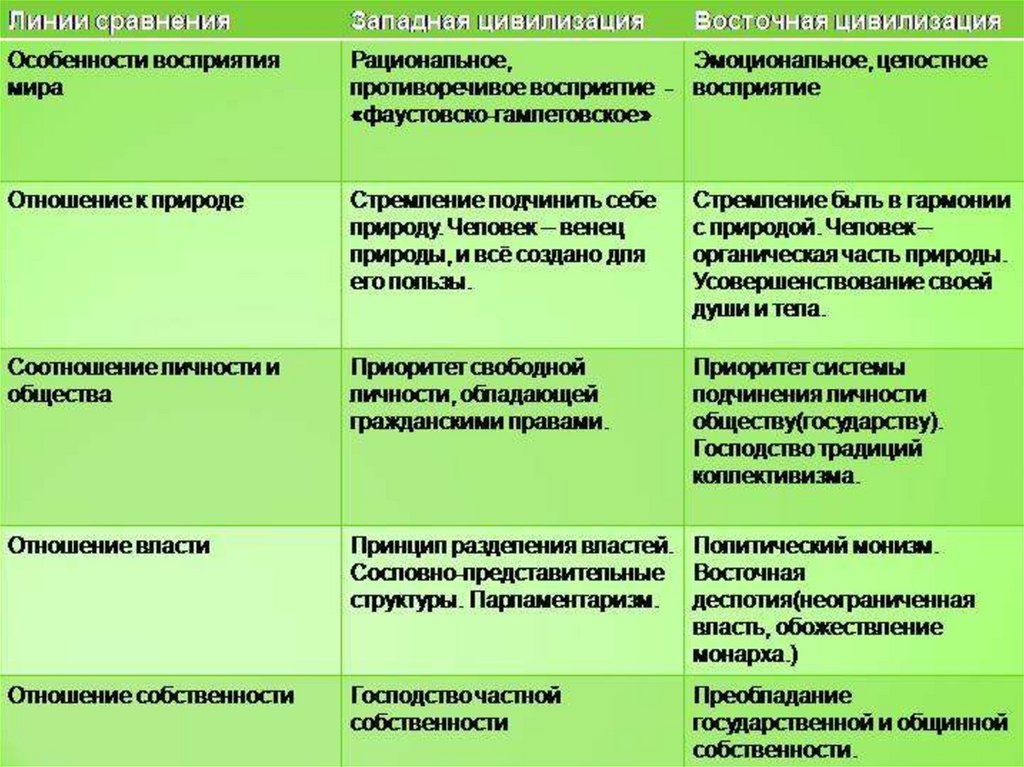

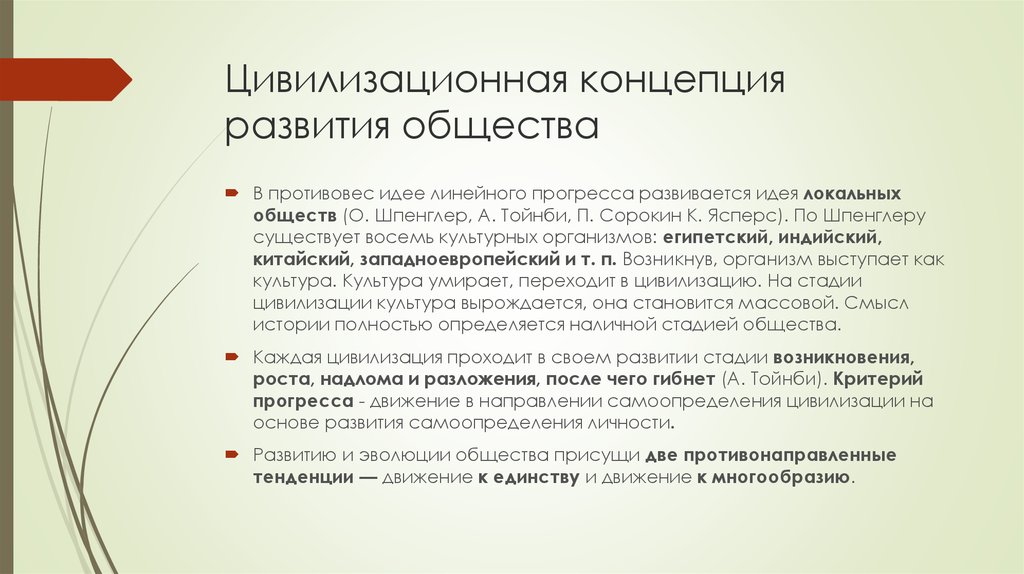

Во

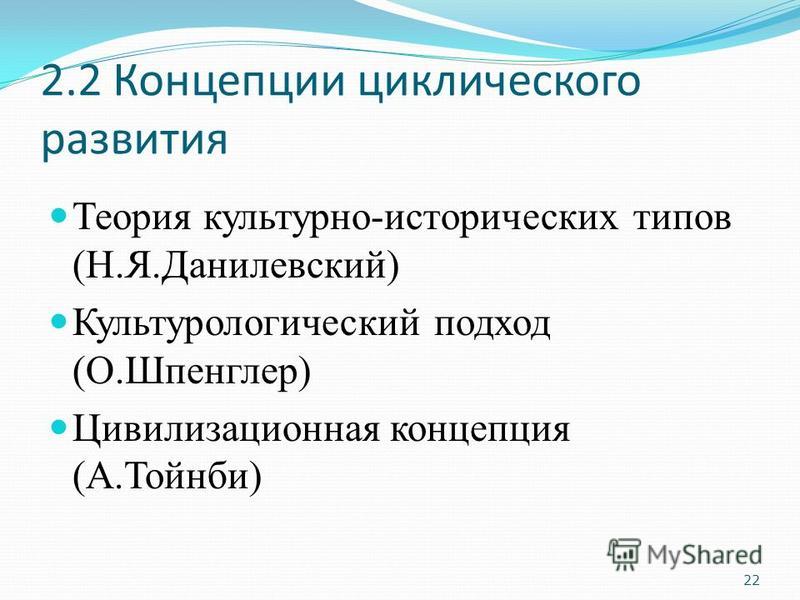

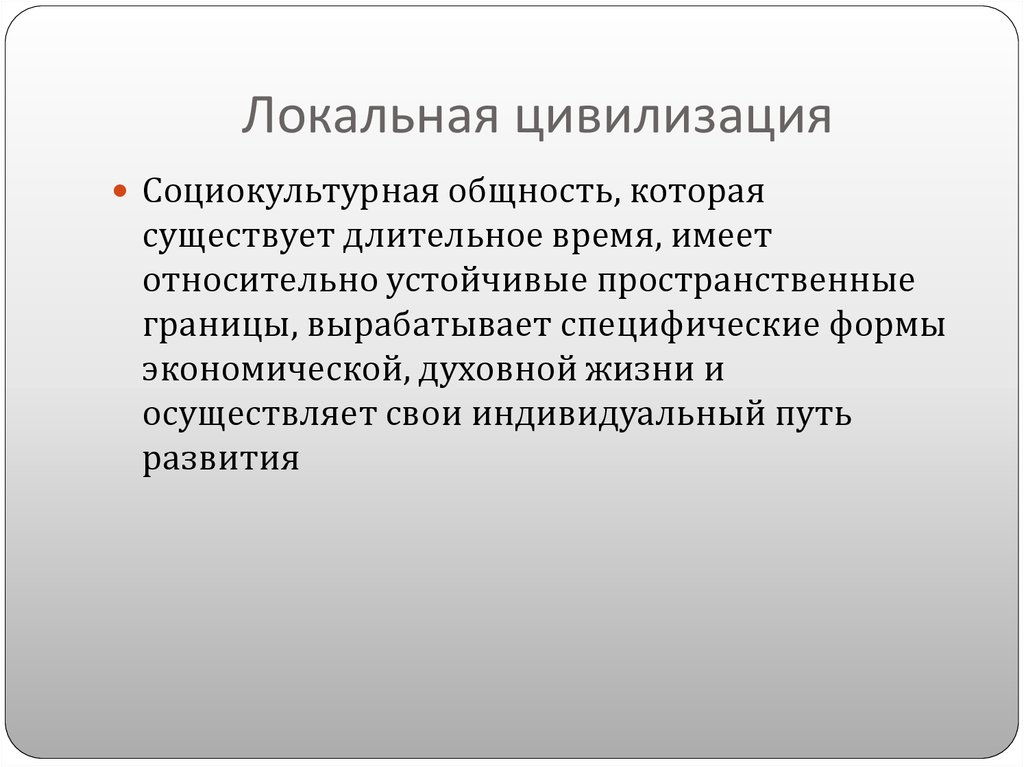

второй половине XIX в. сложился

локально-исторический подход к истории,

в котором цивилизациирассматриваются как качественно

различные локальные исторические

образования, ограниченные

пространственно-временными рамками.

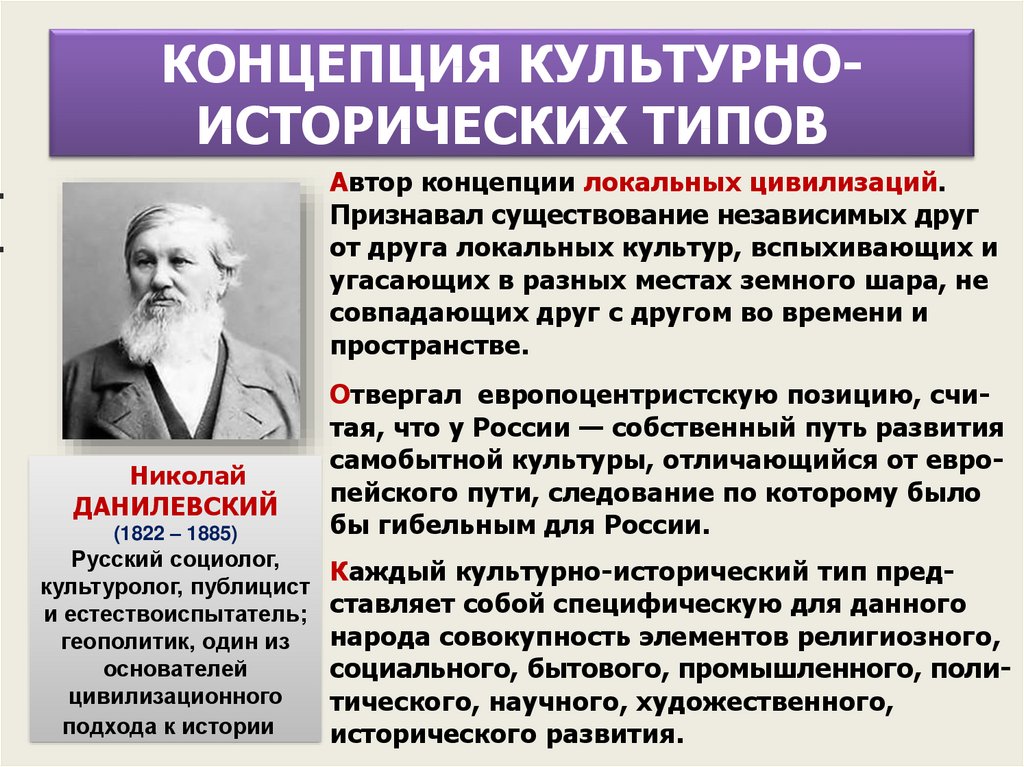

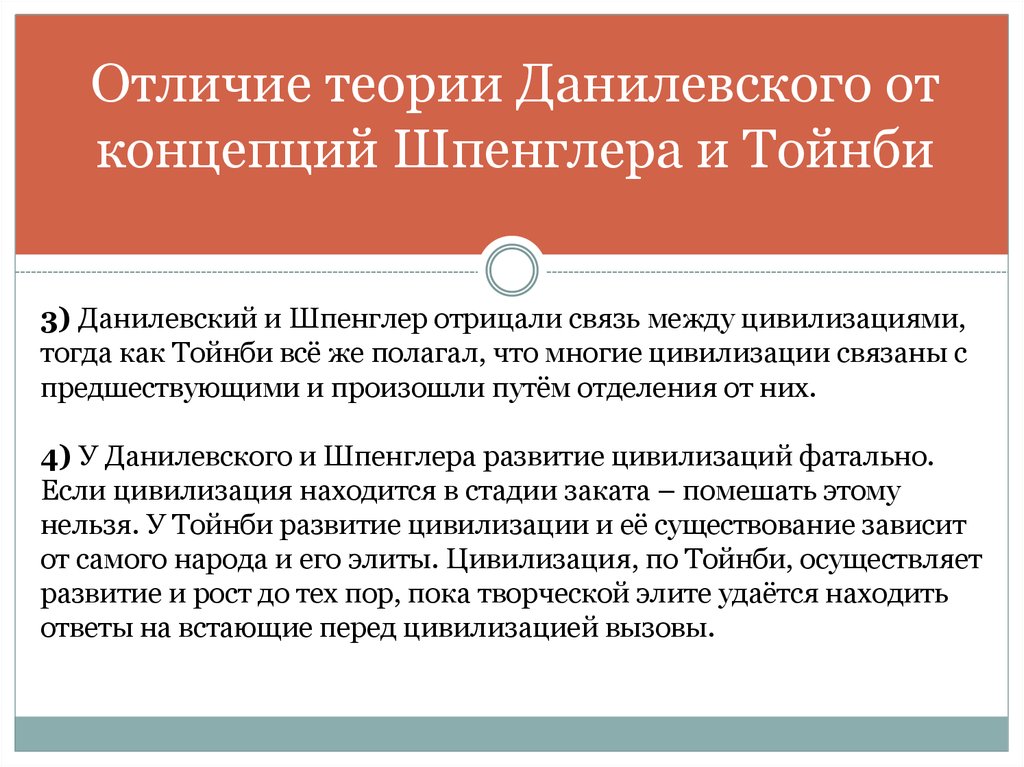

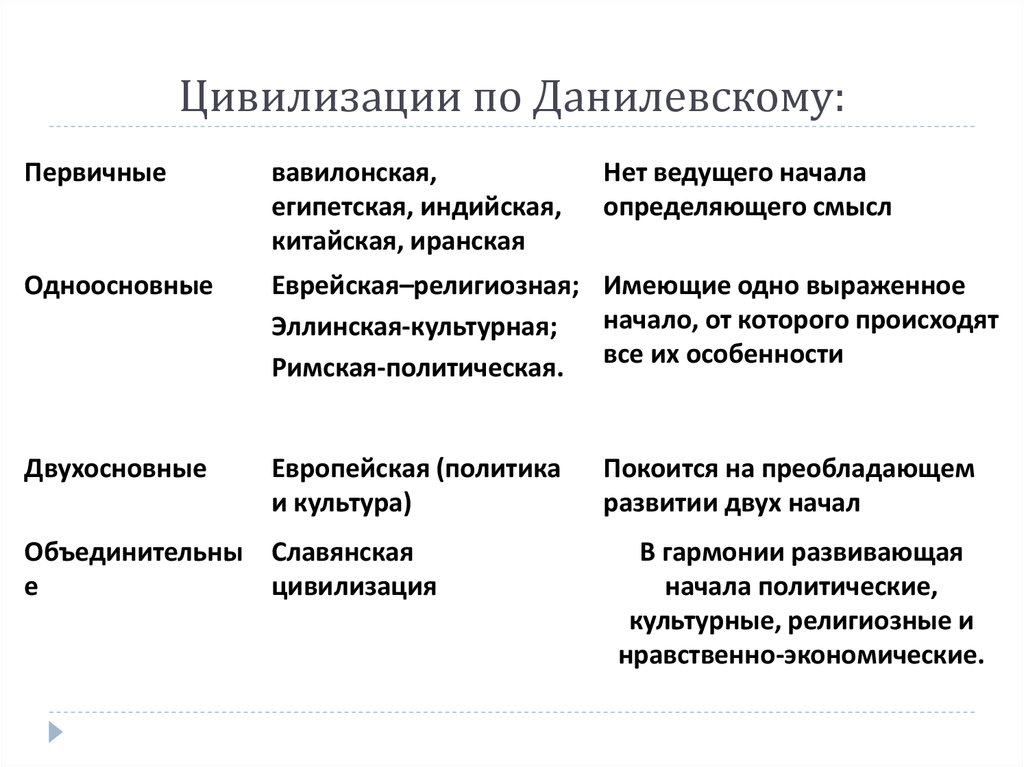

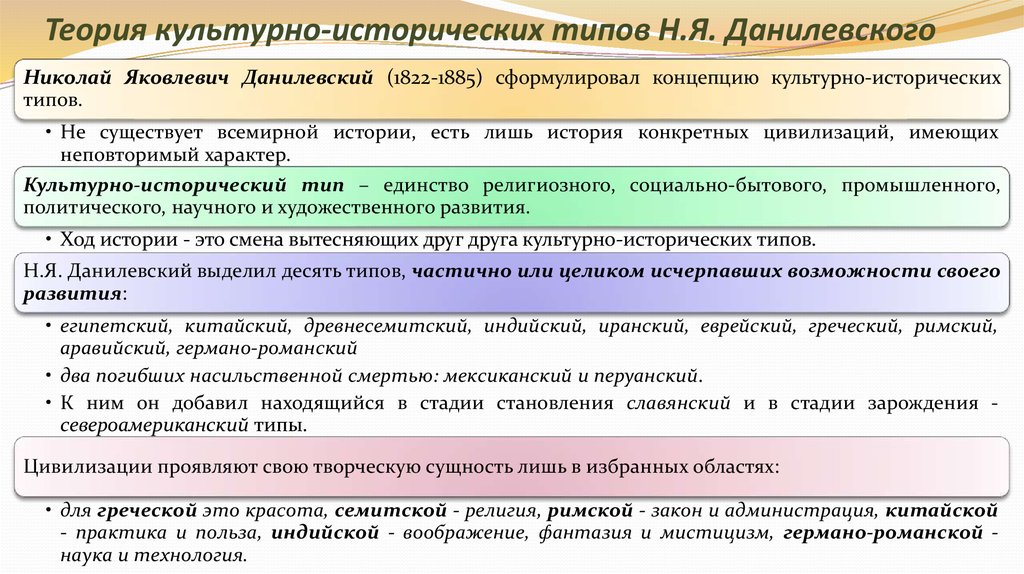

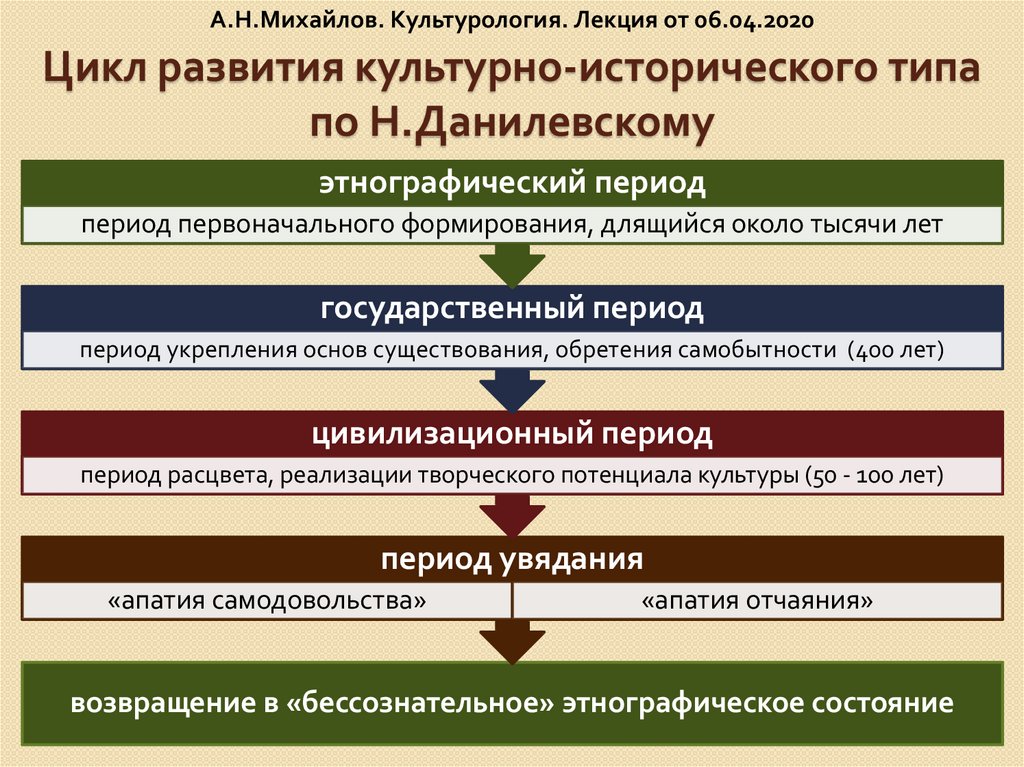

Впервые

теория культурно-исторических типов

локальных цивилизацийбыла сформулирована русским философомНиколаем

Яковлевичем

Данилевским

(1822-1885) в книге «Россия и Европа», изданной

в 1869 г. Каждая локальная цивилизация,

согласноДанилевскому,

проходит в своем развитии ряд стадий:

становления самобытности, юности

(формирование политических институтов),

зрелости и упадка.Данилевскийсформулировал пять законов исторического

развития, основанных на идее

культурно-исторических типов.

В

XIX в. появилось понимание того, что

цивилизациясформировалась лишь на определенном

этапе развития человечества, представляя

собой качественный рубеж на эволюционном

пути. Именно такой смысл понятиюцивилизацияпридал знаменитый американскийэтнографЛьюис

Морган

(1818-1889) в труде «Древнее общество». Морганпредложил схему истории человечества,

Морганпредложил схему истории человечества,

в которой выделялись три этапа: дикость,

варварство ицивилизация.

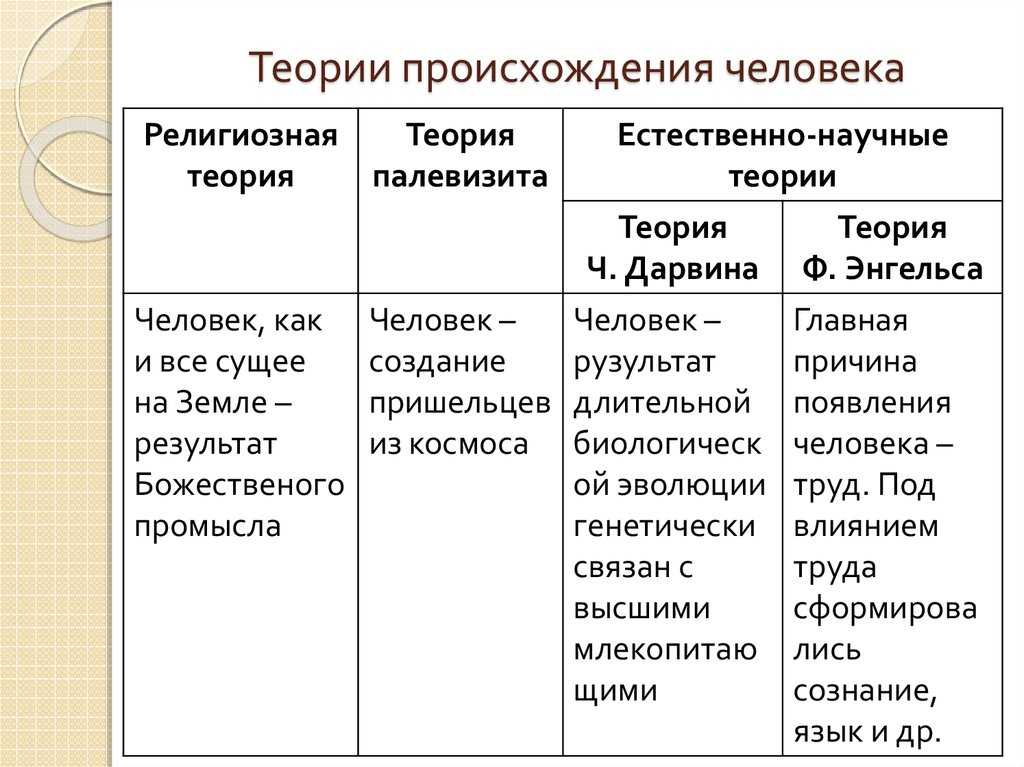

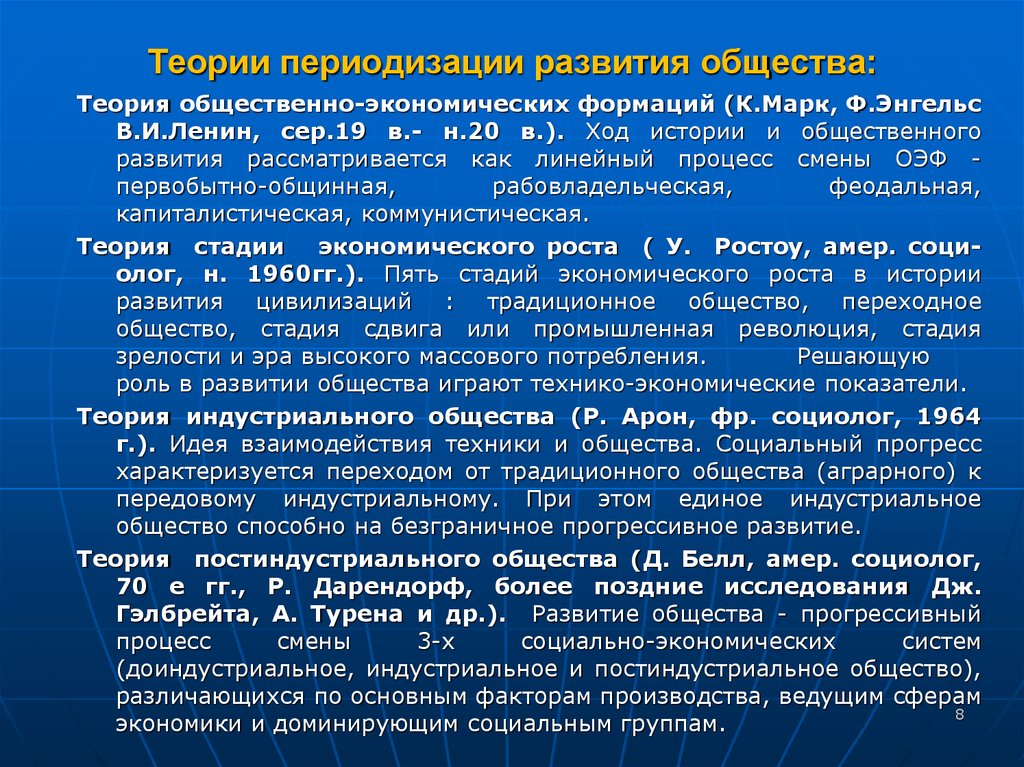

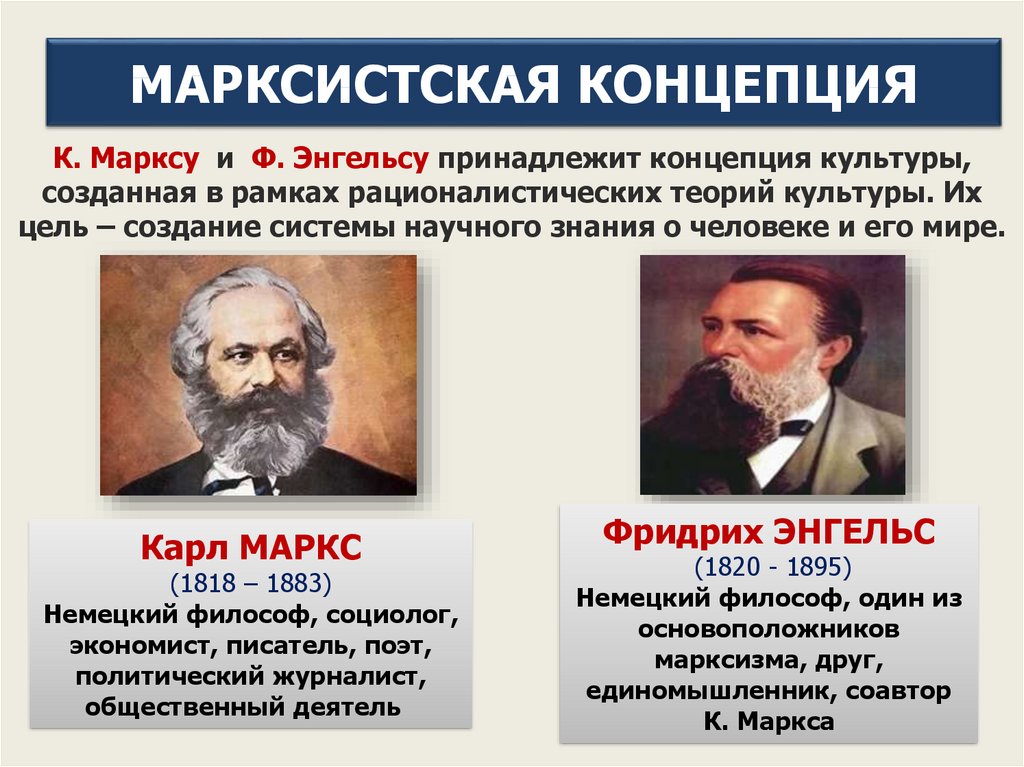

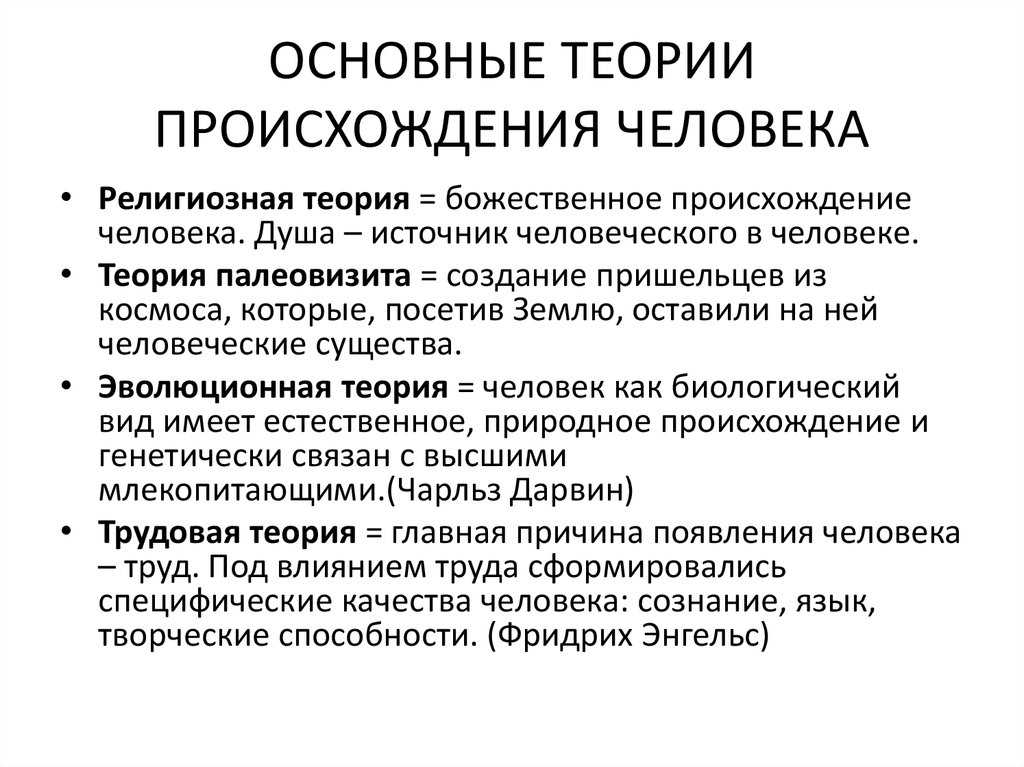

Эволюционная

концепция Морганаоказала немалое влияние на социальную

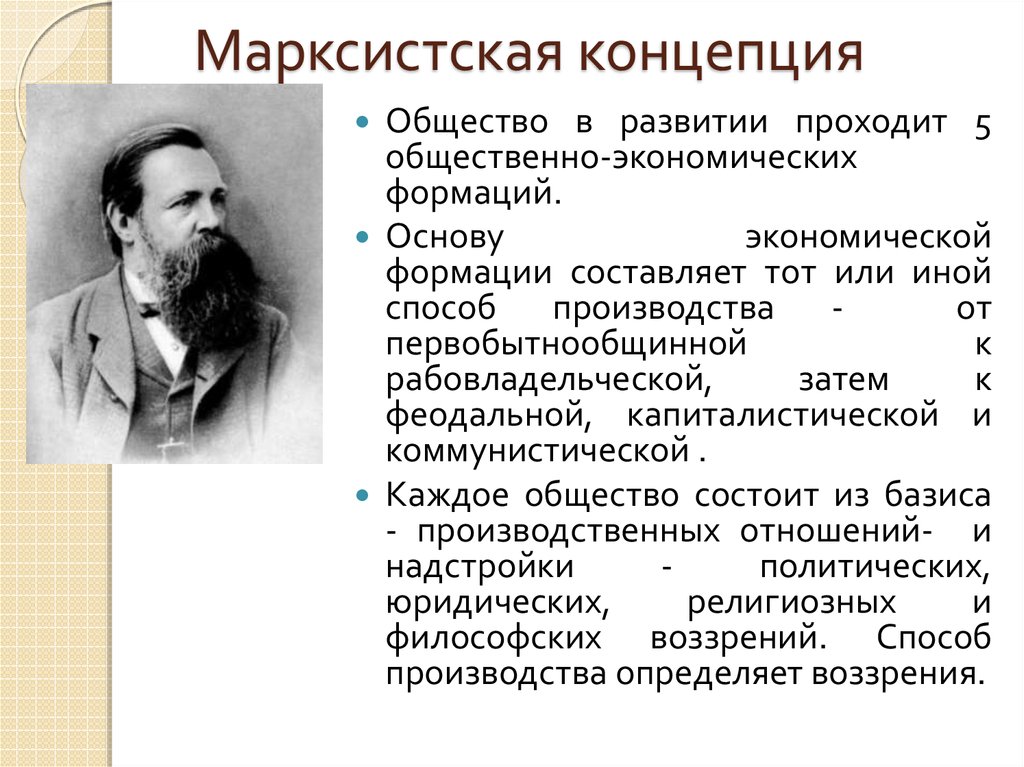

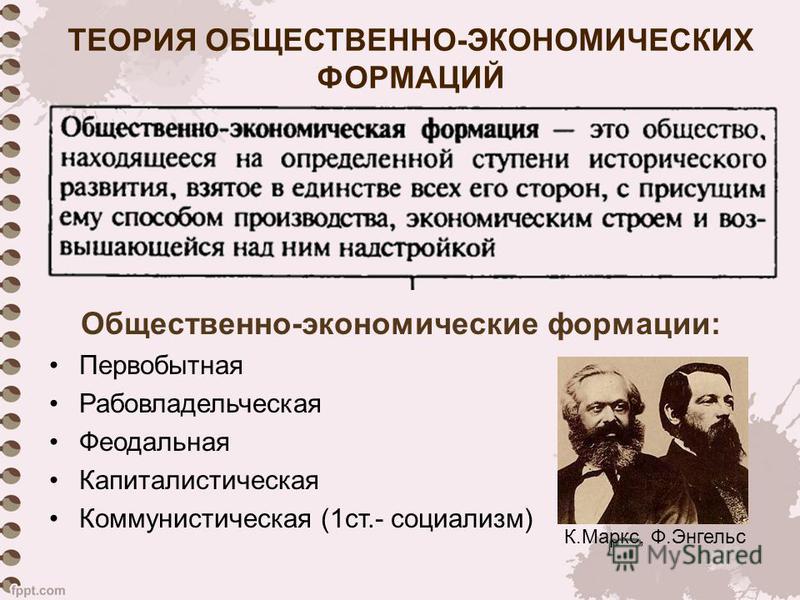

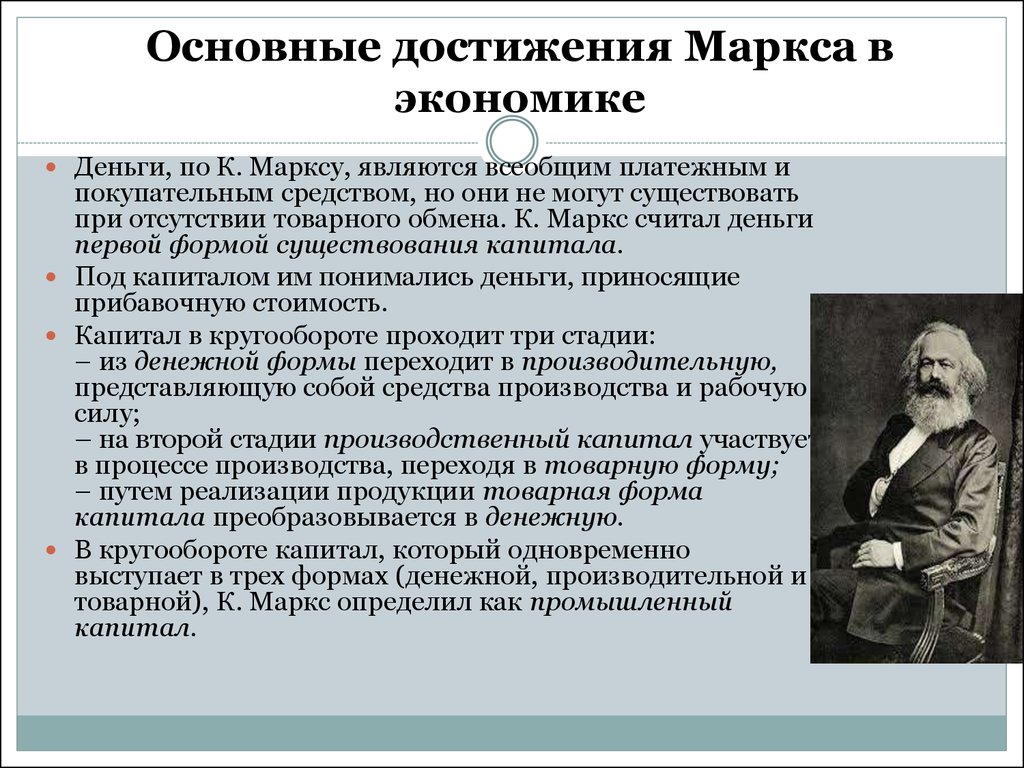

модель развития общества, созданнуюКарлом

Марксом

(1818-1883) и Фридрихом

Энгельсом

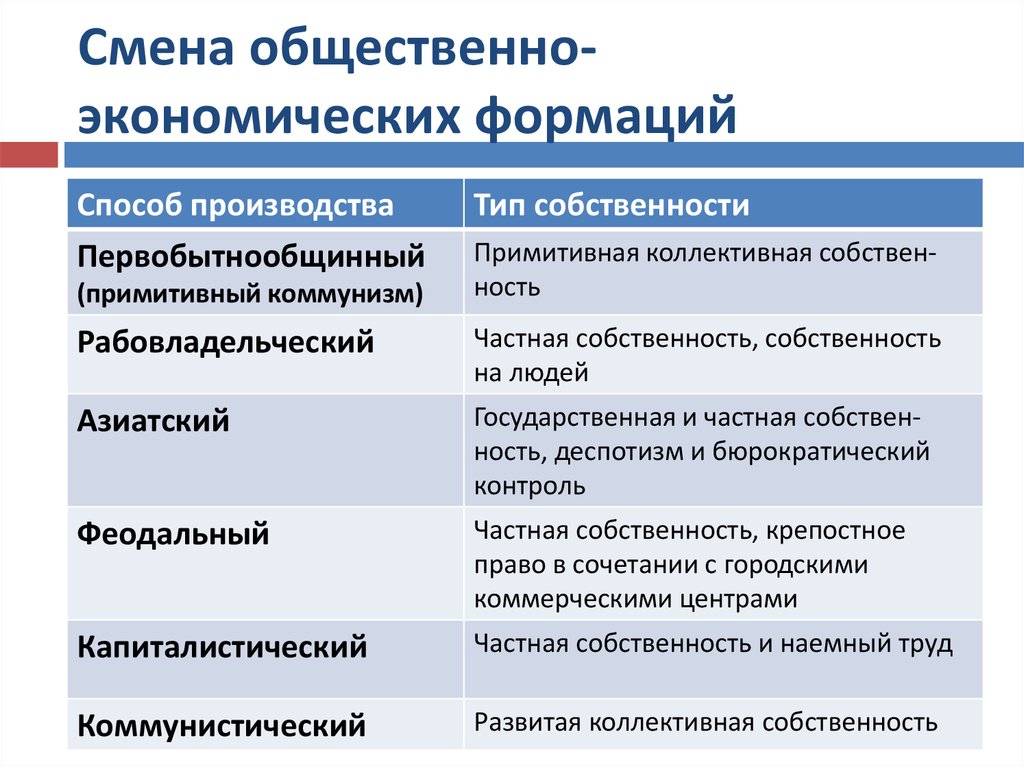

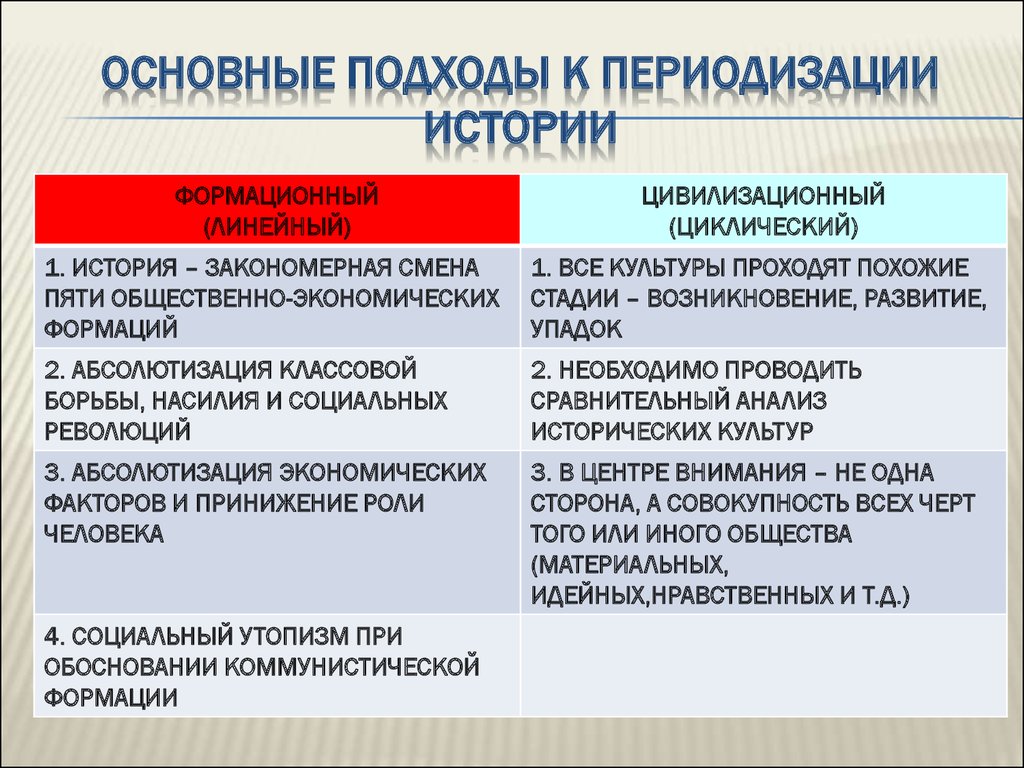

(1820-1895). Развитие мировой истории

представлялось как последовательная

смена общественно-экономических

формаций, как движение от первого

бесклассового общества (первобытнообщинного

строя) через классовые (рабовладение,феодализм,

капитализм) к новому бесклассовому

коммунизму. Утверждалась незыблемость

действия основного закона исторического

развития смена формаций происходит

путем революций.

В

конце XIX — начале XX вв. индустриальная

цивилизациявступила в эпоху острого кризиса.

Экономические потрясения, борьба

политических партий, идей, кланов, первая

мировая войта, поражение и озлобленность

создали атмосферу неуверенности в

завтрашнем дне.

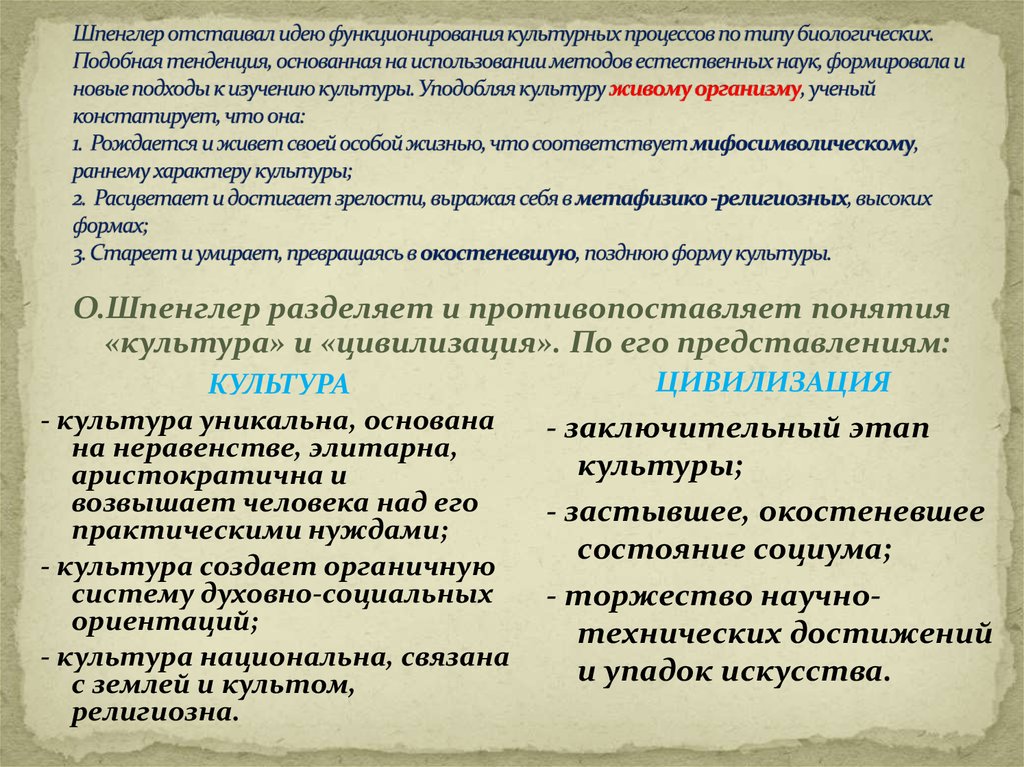

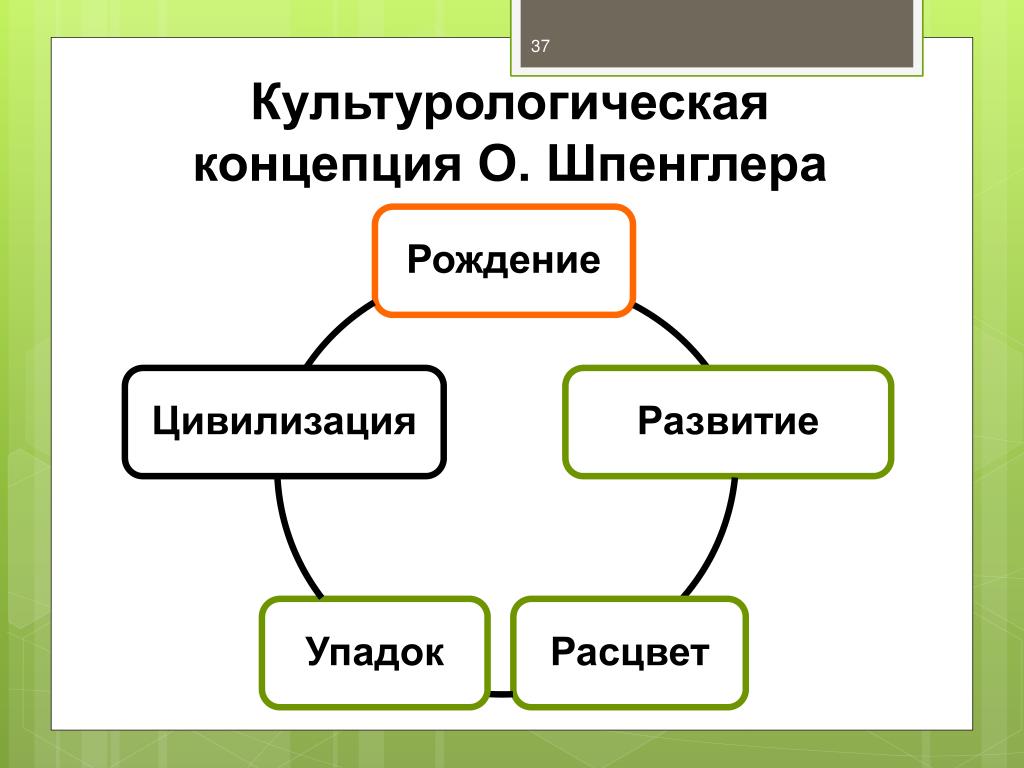

Духом

фатализма пронизана книга немецкого

философа Освальда

Шпенглера

(1880-1936) «Закат Европы». История человечества

История человечества

представлена в ней как история восьми

культурно-исторических типов (цивилизаций),

каждый из которых вырастает на основе

собственного способа переживания жизни,

полностью замкнут и лишен каких-либо

возможностей культурной преемственности.

ПоШпенглеру,цивилизацияесть завершение, неотвратимый конец, к

которому приходят все культуры.

Поиски

путей выхода из апокалипсиса проходящей

через кризис индустриальной цивилизациипривели к появлению новых направлений

и подходов к изучению законов развития

мировыхцивилизаций.

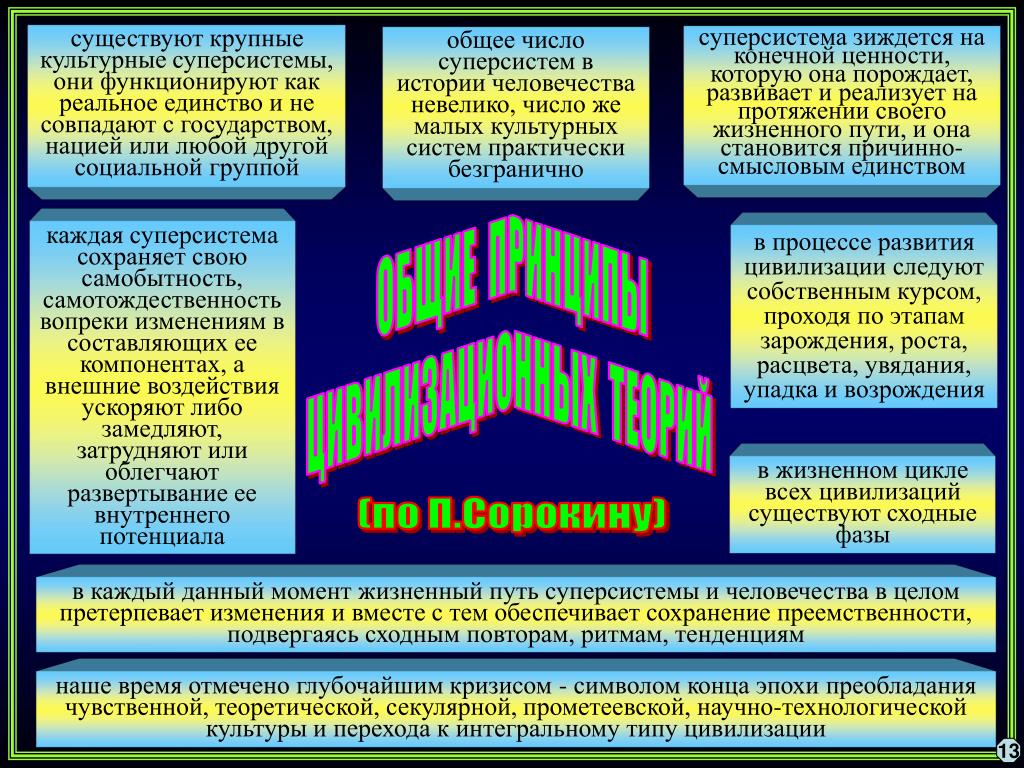

Исследуя

циклическую динамику общества,

американский социолог русского

происхождения Питирим

Александрович

Сорокин

(1889-1968) создал впечатляющую концепцию

всемирно-исторического развития

человеческой культуры, дал типологию

культурного развития человечества. Он

рассматривал общества, как большие

культурные суперсистемы, имеющие

центральный смысл или ментальность.

В любой период истории, по мнениюСорокина,

существует пять основных культурных

систем: язык,этика,

религия, наука, искусство.

Важный

этап в исследовании истории мировых

цивилизацийсвязан с французской исторической

школойАнналов.

В 1929 г.Марк

Блок

и Люсьен

Февр

основали журнал «Анналыэкономической и социальной истории»,

вокруг которого стали формироваться

историки, находящиеся в поиске новых

методов исторических исследований. По

их мнению, стержнем исторического

развития являетсяментальность.

Она определяет сущностьцивилизациии ее неповторимое своеобразие.Ментальность(менталитет) это совокупность установок

и привычек мышления, а также фундаментальных

верований индивида. ШколаАнналовчерез изучение историиментальностиподошла к созданию многомерной и

разносторонней истории локальныхцивилизаций.

Вторая

мировая война, являясь кризисом

цивилизационного развития, отразилась

и на теоретических исследованиях.

Известный

немецкий философ Карл

Ясперс

(1883-1969) в своей работе «Истоки истории

и ее цель» выделил в истории общества

четыре периода: доистория, культуры

древности (локальные истории), осевое

время (начало всемирной истории) и

технической век (переход к единой мировой

истории), расцвет которого связан с

современностью.

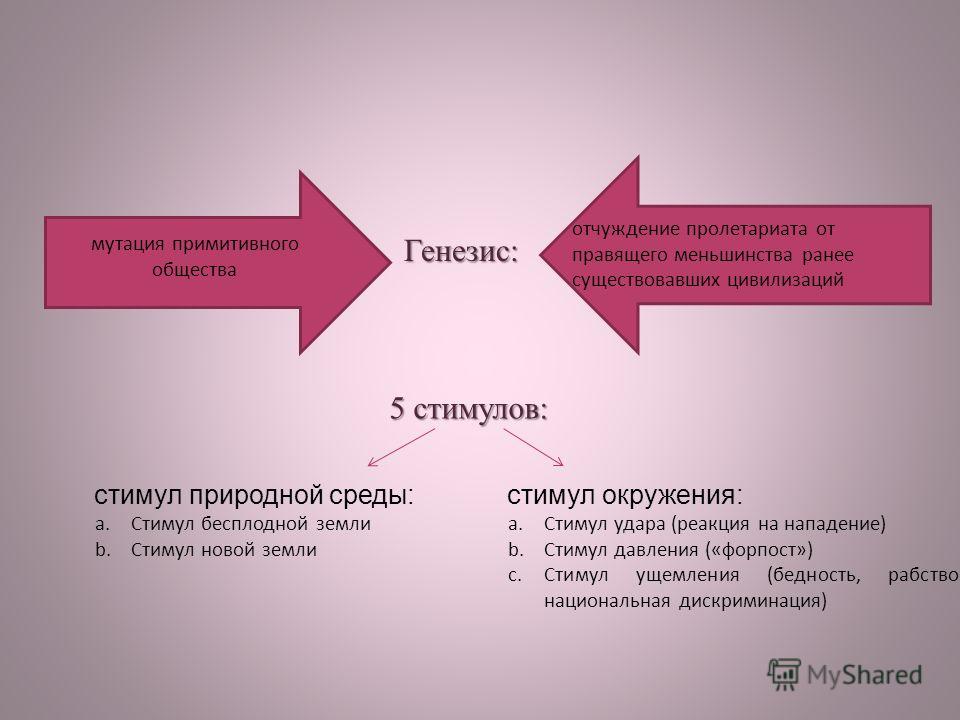

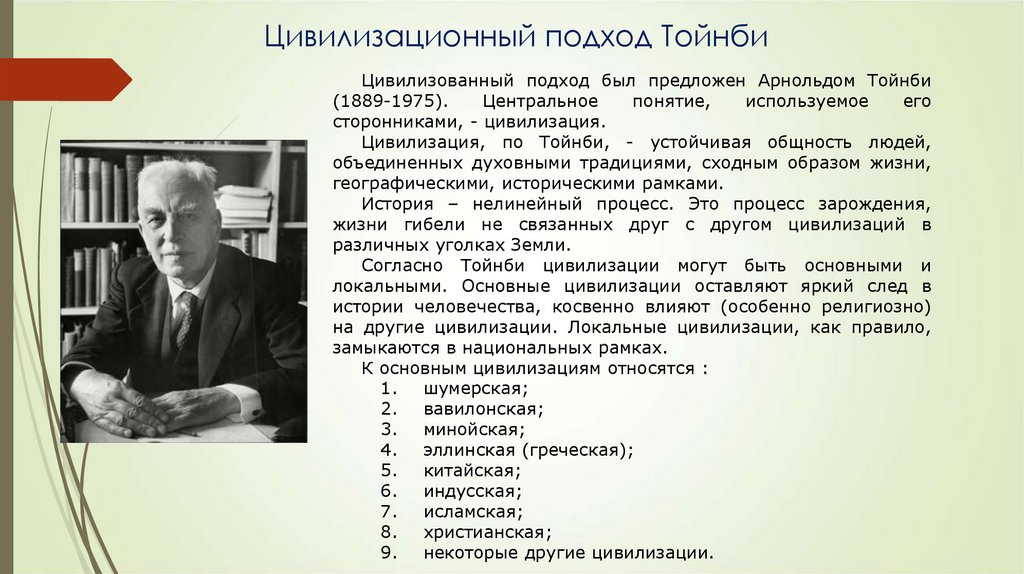

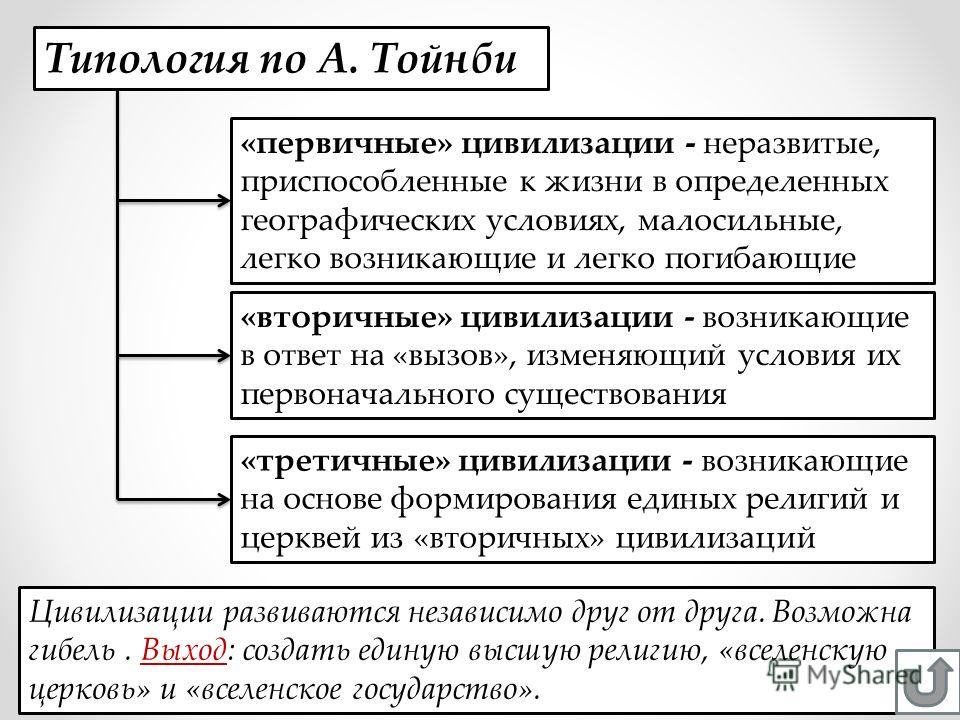

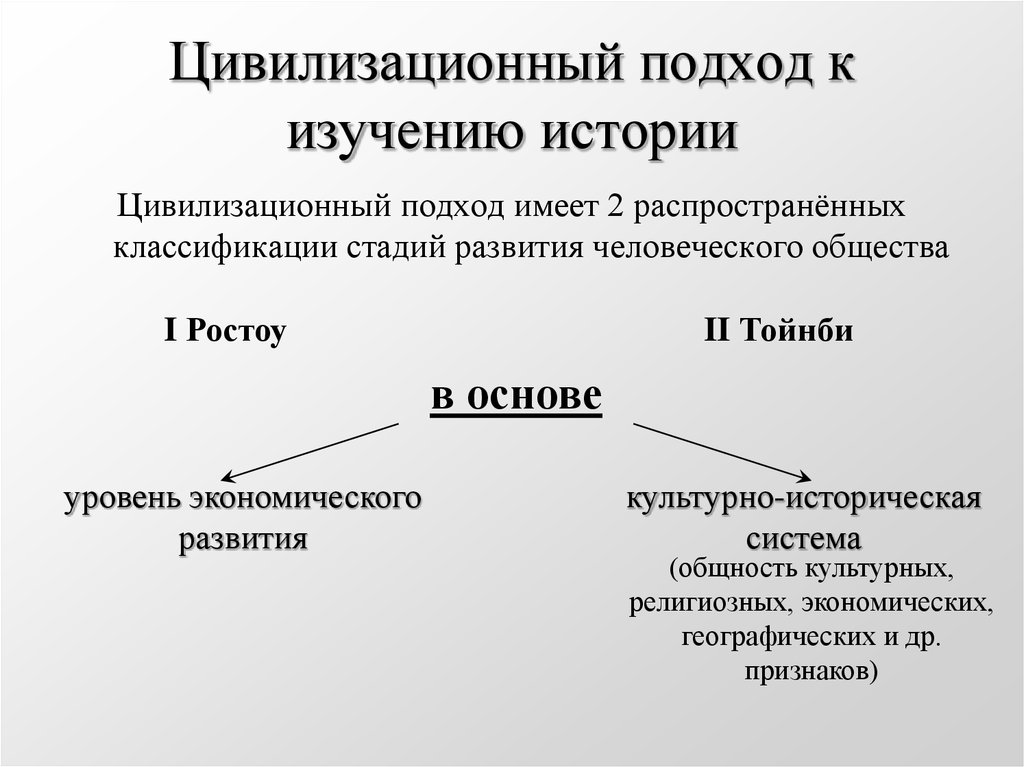

Известный

английский историк Арнольд

Тойнби

(1889-1975) в своем многотомном труде

«Постижение истории» выделил двадцать

одну цивилизацию.

В представленииТойнби,цивилизацияэто целостная общественная система,

все части которой взаимосвязаны и

взаимодействуют друг с другом. Главную

роль в формированиицивилизацийиграют географические, этнические и

религиозные факторы. В своем развитии

каждаяцивилизацияпроходит стадиигенезиса,

роста, надлома и разложения. Заканчивается

этот процесс гибелью и сменойцивилизаций.

Идеи

Тойнбиперекликаются с концепцией исторического

развитияЛьва

Николаевича

Гумилева

(1912-1993). Ключевым в его теории является

понятие этноса.

Исследуя жизненный цикл сорока

индивидуальныхэтносов,Гумилеввывел

кривуюэтногенеза,

которая длится 1500 лет.Этногенезпроходит стадии инкубационного периода,

пассионарного подъема,акматическую

фазу, надлом, инерцию,обскурацию,

регенерацию и реликт. В конце XX в.

концепцияЛ.Н.

Гумилевавызвала определенный интерес,

который в значительной степени связан

с тем, что впервые столь ярко и масштабно

были представлены роль и место этнического

фактора в развитии истории мировыхцивилизаций.

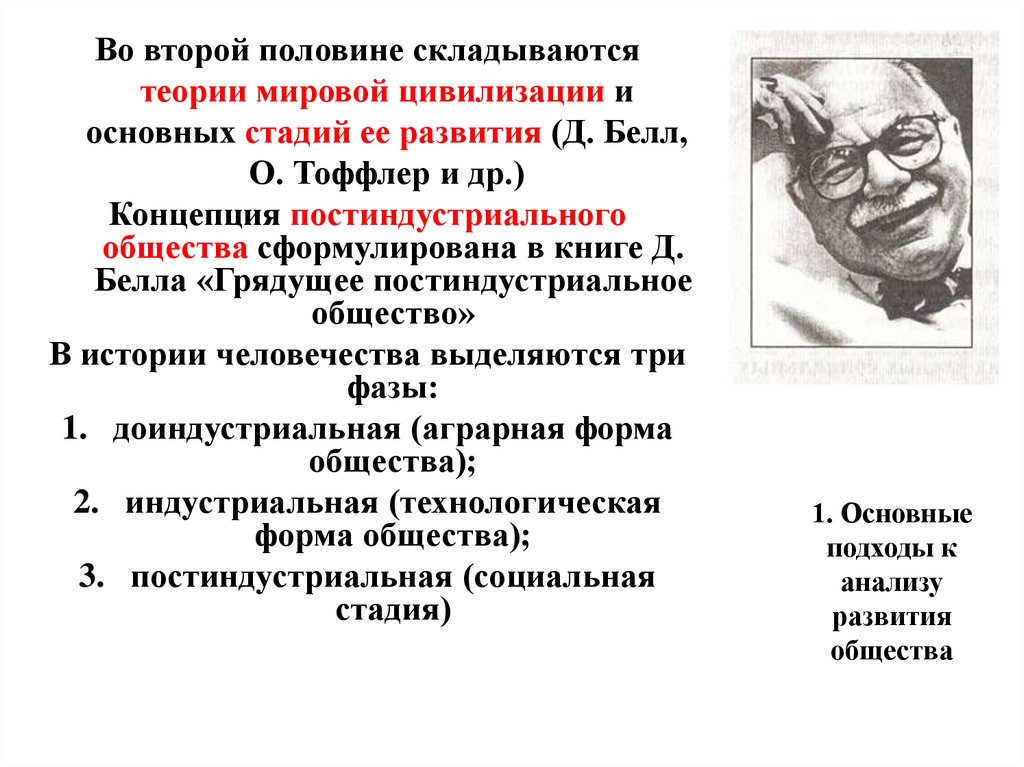

Во

второй половине XX в. в период холодной

войны и после ее окончания появился ряд

исследований, в которых была сделана

попытка дать общую схему развития

человечества и показать перспективы

процесса цивилизационного мироустройства.

Американский

социолог Уолт

Ростоу

(1916-2003) в 1960 г. предложил социально-экономическую

концепцию исторического развития,

сформулированную в книге «Стадии

экономического роста. Некоммунистический

манифест». Он делит историю человечества

на пять стадий экономического роста:

традиционное общество, переходное

общество, стадия сдвига или промышленная

революция, стадия зрелости и эра высокого

массового потребления. По мнению Ростоу,

в развитии общества решающую роль играют

технико-экономические показатели.

Идея

технологического детерминизма лежит

в основе теории индустриального общества.

Один из создателей этой теории французский

социолог Раймон

Арон

(1905-1983) в работе «Лекции по индустриальному

обществу», изданной в 1964 г. , выдвинул

, выдвинул

тезис о взаимодействии техники и

общества. Арон показывает, что социальный

прогрессхарактеризуется переходом от традиционного

общества (т.е. аграрного, в котором

господствуетнатуральное

хозяйствои сословная иерархия) к

передовому индустриальному обществу.

В

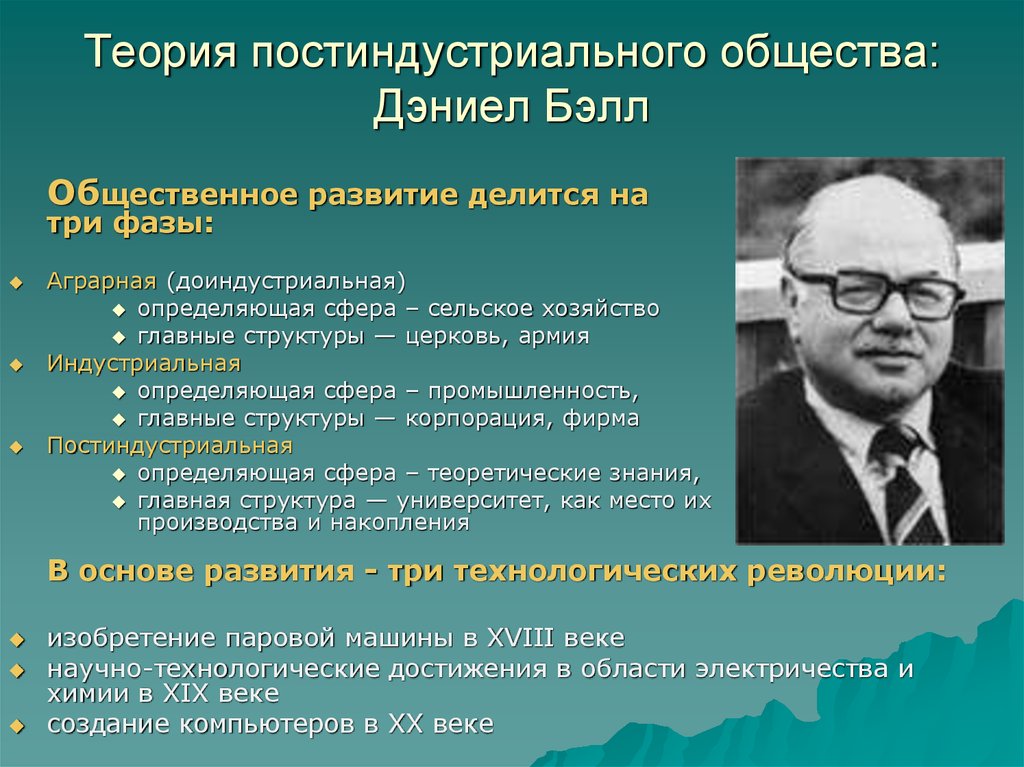

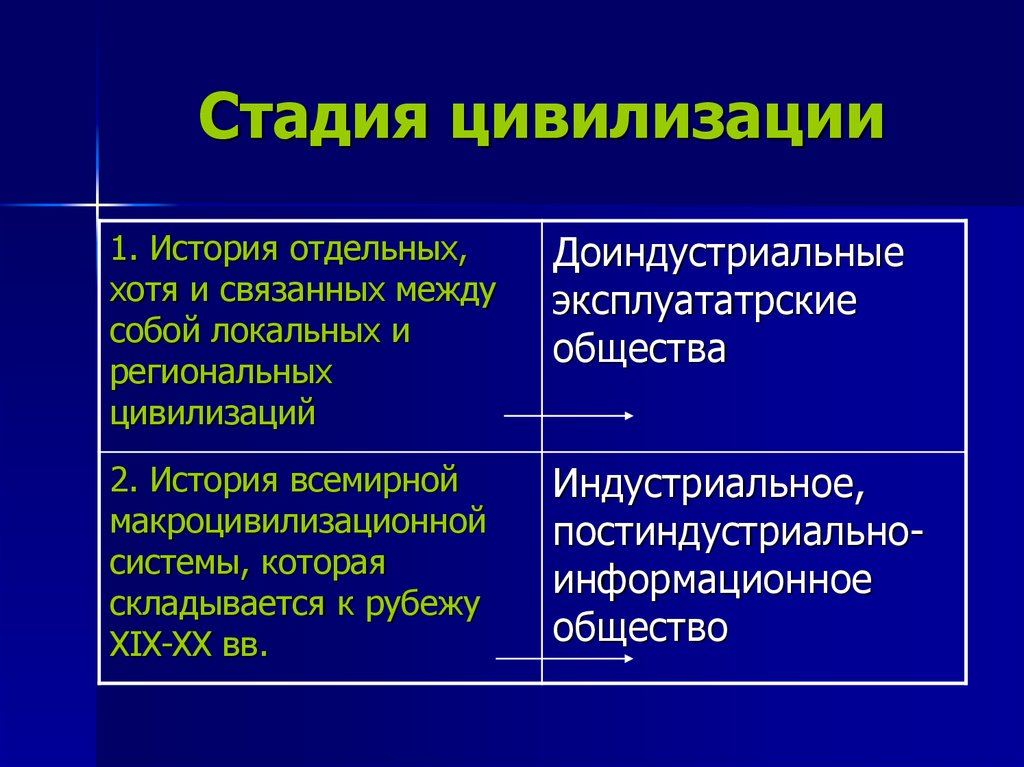

70-х годах XX в. начали разрабатывать идею,

согласно которой научно-технический

прогрессприводит к трансформации индустриального

общества в качественно иноепостиндустриальное

общество. Одним из основателей этой

теории являлся американский социологДаниел

Белл

(1919-2011). В 1973 г. он опубликовал работу

«Пришествие постиндустриального

общества»,

в которой изобразил будущее человечества

с позиций умеренного технологического

детерминизма. История, по Беллу,

развивается в зависимости от уровня

развития техники в обществе. Он выделил

три этапа общественного развития:

доиндустриальный, индустриальный,

постиндустриальный.

В

80-90-е гг. XX в. продолжают появляться

теории и концепции, которые дают несколько

упрощенную и ограниченную схему

цивилизационного развития.

Большой

интерес вызвала концепция третьей волны

американского социолога Алвина

Тоффлера

(1928). В книге «Третья волна», вышедшей в

1980 г. он предложил общеисторическую

схему, включающую три волны:

сельскохозяйственная, индустриальная

и с конца XX в. – супериндустриальная,

характеризующаяся ограниченным и

сбалансированным ростом.

Американский

исследователь Дж. Несбитт

указывает,

что постиндустриальное

общество- это информационное общество,

а создание, хранение и распространение

информации главная тенденция современности.

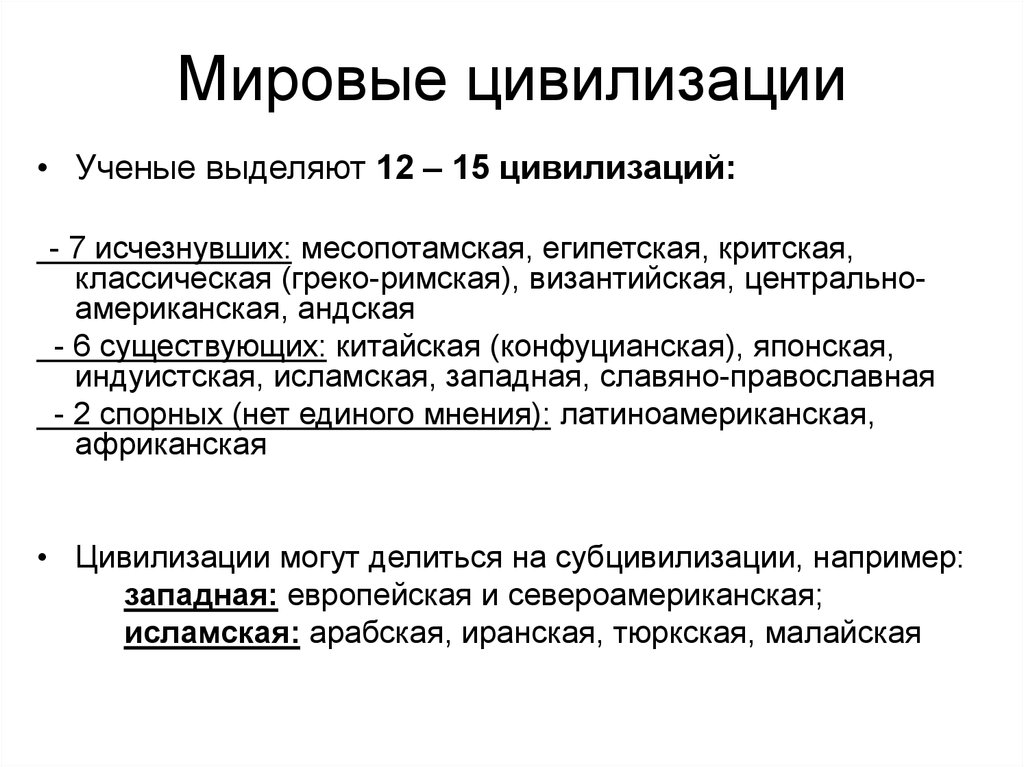

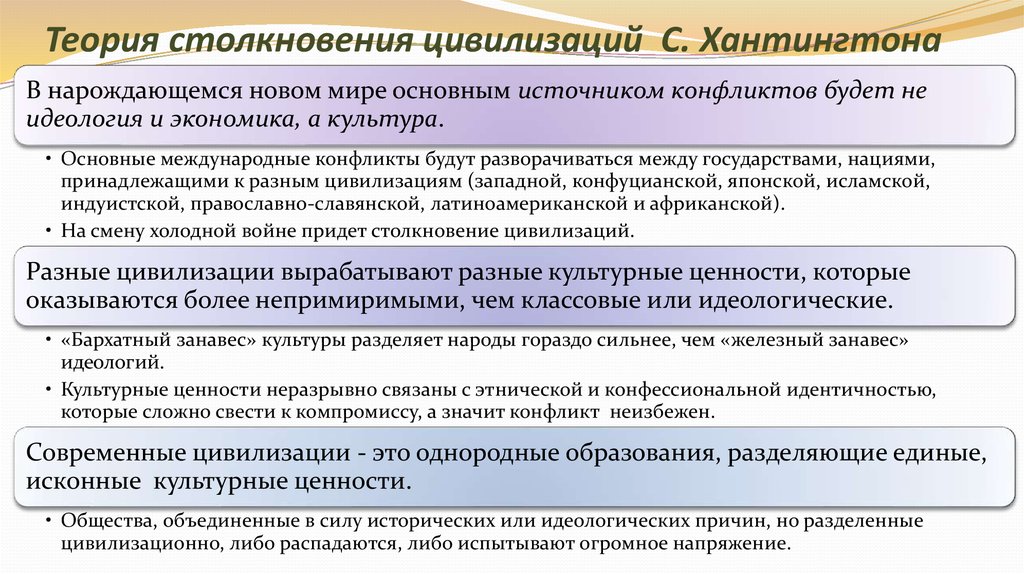

В

конце XX в. американский ученый Самуэль

Хантингтон в

1996 г. опубликовал книгу «Схватка

цивилизацийи переустройство мирового порядка». В

ней утверждается, что будущее человечества

будет определять конфронтацияцивилизаций.

Таким

образом, со времени первых теоретических

исследований по проблемам цивилизациив этой области достигнут значительныйпрогресс.

Создание новых цивилизационных схем и

моделей продолжается и в настоящее

время, но, к сожалению, современная

теория не успевает за ростом цивилизации.

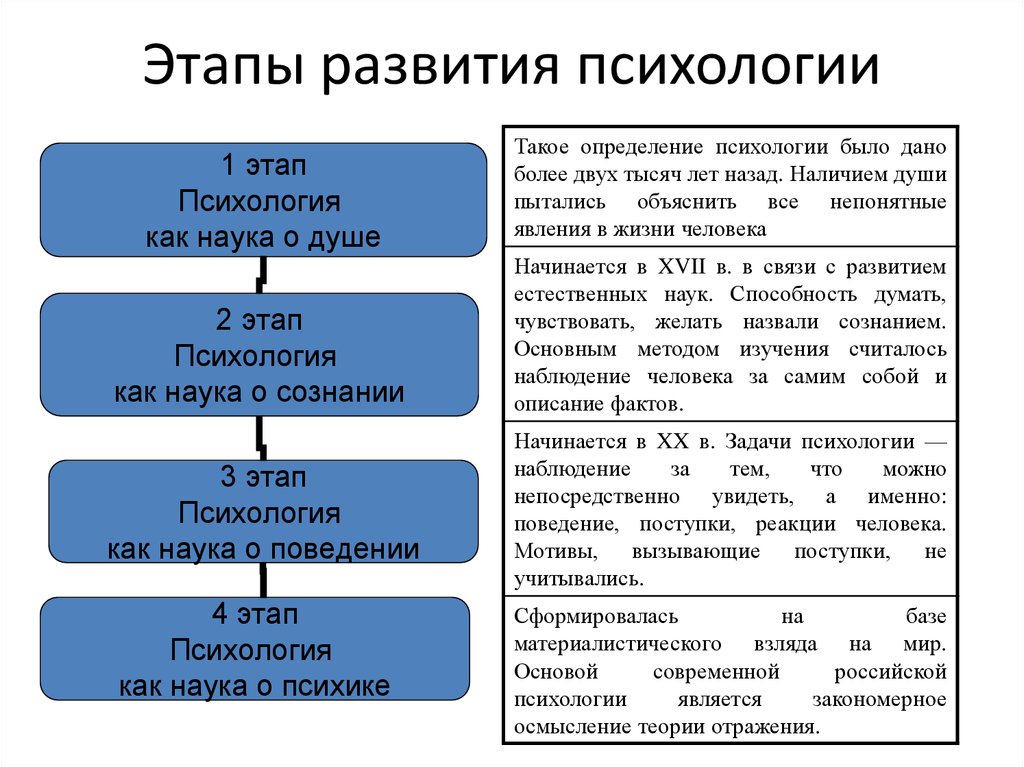

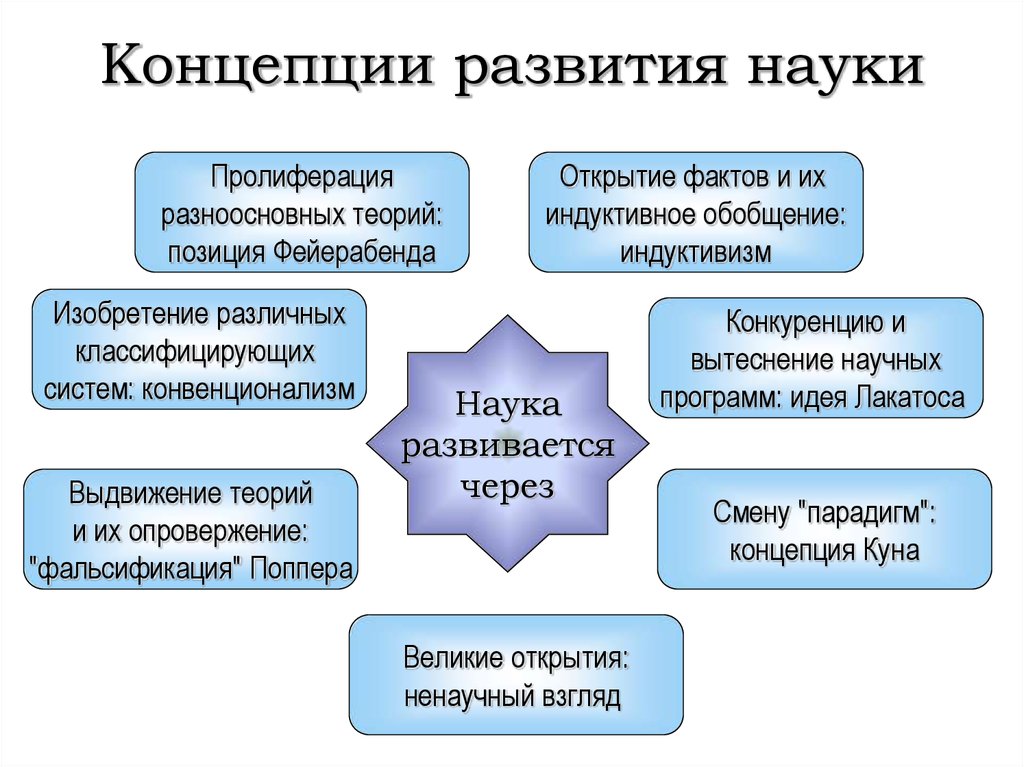

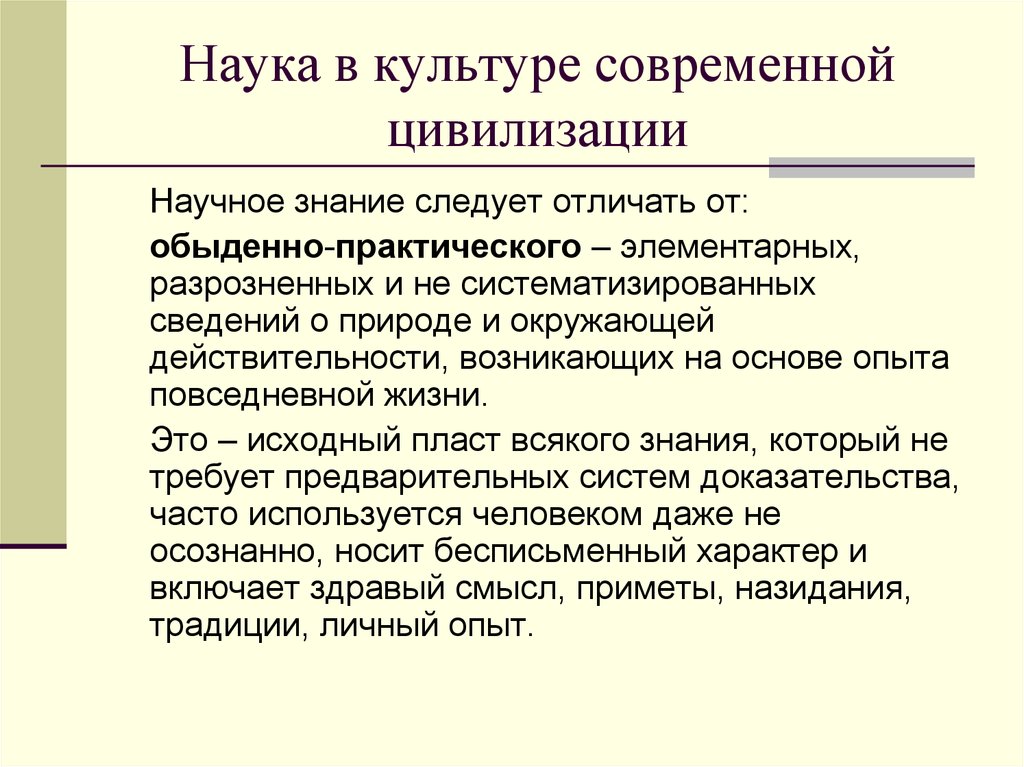

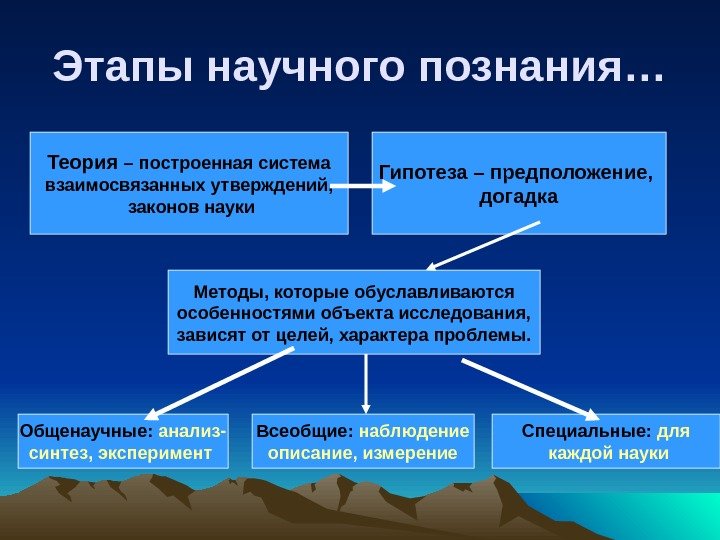

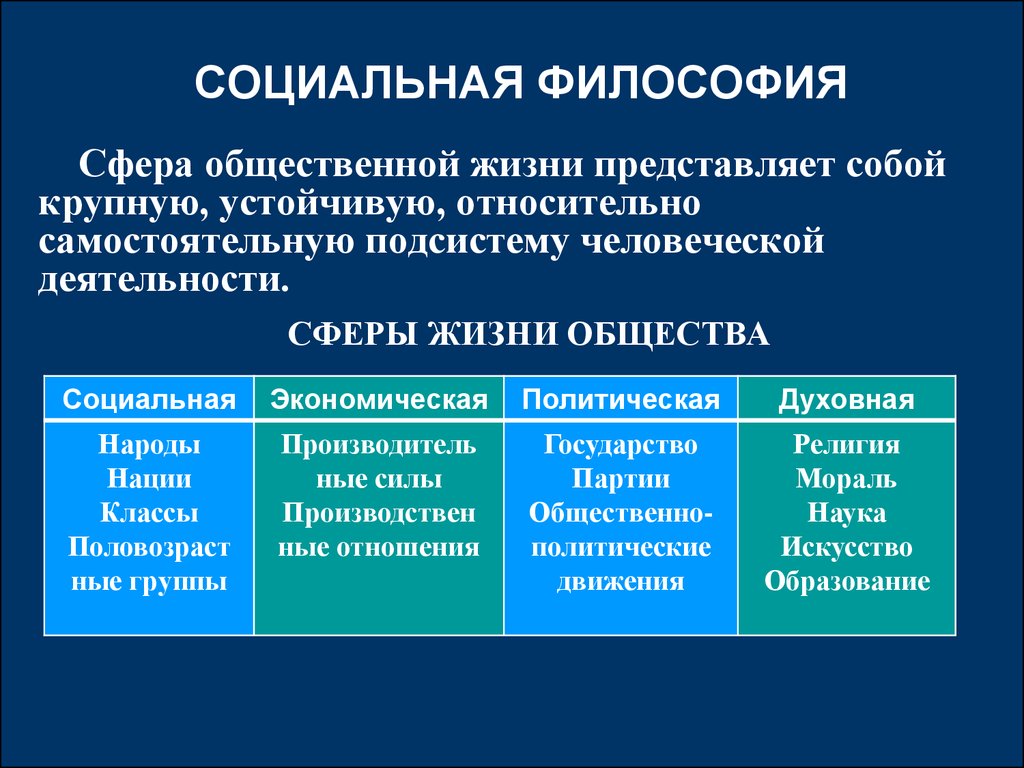

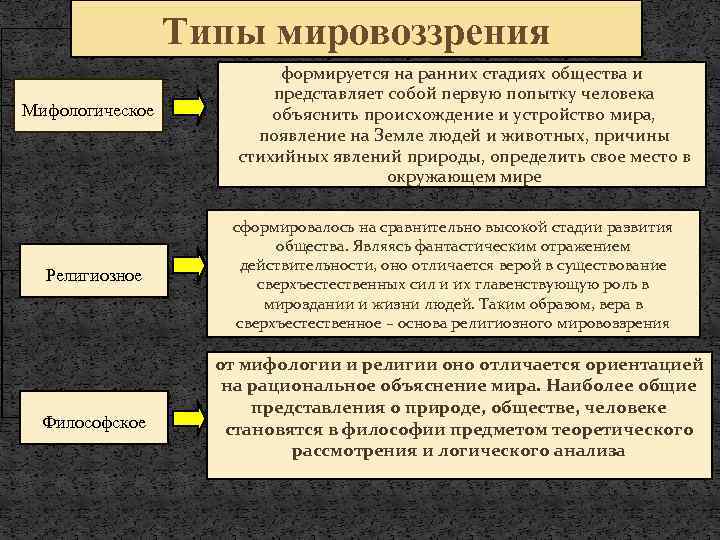

Обществознание 1.3

1. Развитие и его особенности

2. Понятие цивилизации

3. Теории развития цивилизаций

Самая очевидная характеристика существующего мира – это его постоянное изменение. Все материальные и нематериальные структуры изменяются с течением времени. Прогрессивные изменения, приводящие к улучшению характеристик предмета или явления — принято называть развитием.

Изменения и материальной и духовной составляющей идет постоянно. Изменяются орудия труда, изменяются цели и идеалы существования людей и государств.

Однако, несмотря на различия истории разных народов и государств, в истории действуют свои законы и закономерности. И один из законов — закон неравномерного развития различных обществ. Общественное развитие напоминает восхождение по ступеням некой общей лестницы, по которой общества движутся с различной скоростью.

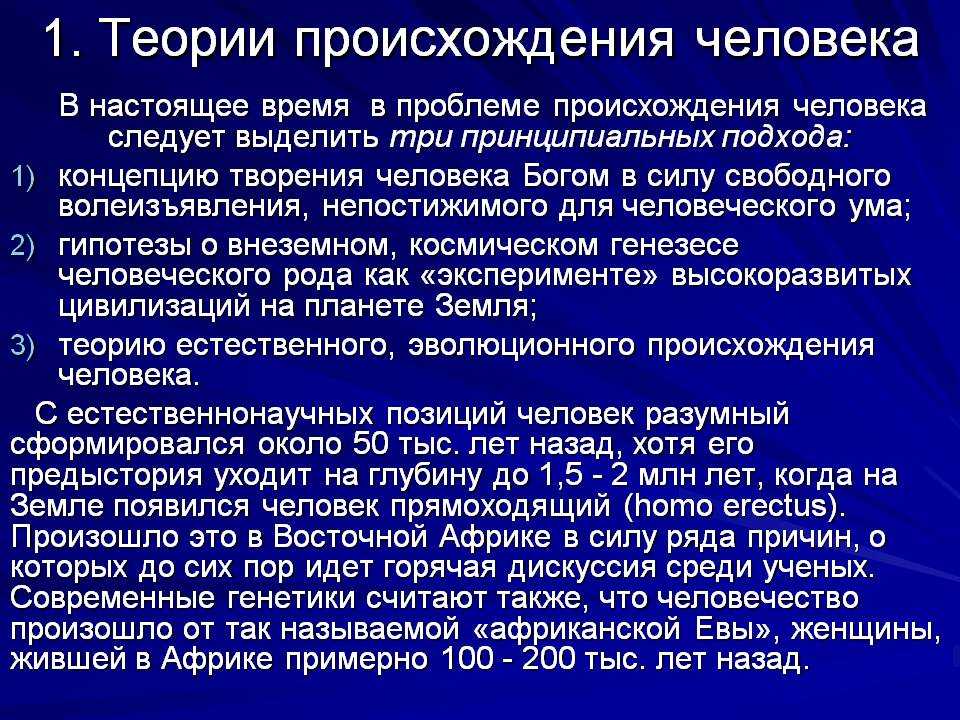

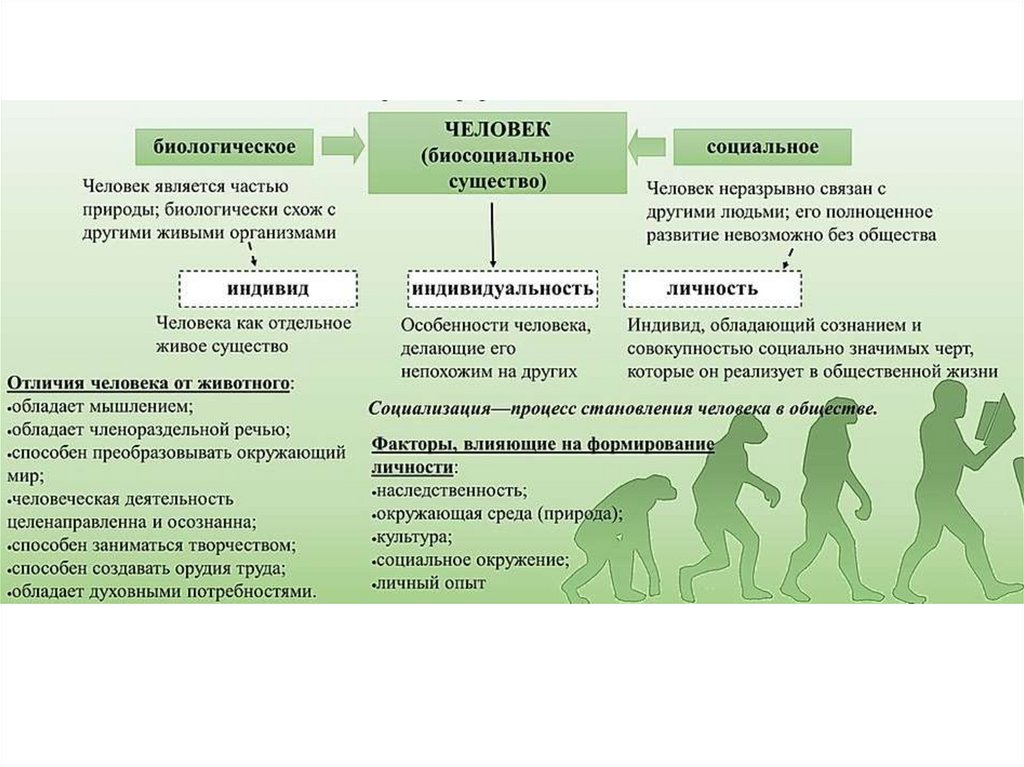

Рис. 1. Человекообразные предки людей

1. Человекообразные предки людей

Практически все народы начинали свой исторический путь с первобытного (дикого) состояния, когда возможности для существования и цели этого существования были до предела просты и практически не различались: основная цель – выжить во что бы то ни стало.

Средства, имеющиеся в распоряжении человека для решения этой задачи так же были весьма ограничены.

Однако чем дальше шло развитие человека, тем больше совершенствовались орудия труда, тем активнее человек преобразовывал окружающую среду, более стабильной становилась жизнь.

Из курса истории известно, что уже в период неолита успехи развития общества в поиске порядка и стабильности приводят к появлению довольно крупных поселений людей, проживающих по определенным правилам – появляются первые протогосударства и вместе с ними первые цивилизации.

Понятие цивилизации позже свяжут с достижением определенной ступени развития на пути формирования современного общества.

В самом общем смысле цивилизация (лат.civilis) — гражданский, государственный. Однако на сегодняшний день существует не менее 100 различных определений этого понятия.

Трактовка определения зависит от того, под каким углом мы рассматриваем это явление:

— цивилизация как идеал прогресса

— цивилизация как ступень общественного развития

— цивилизация как множество независимых (локальных) цивилизаций

Можно привести несколько наиболее «рабочих» определения этого понятия:

1. Цивилизация — это высший этап развития общества. Для того, чтобы достичь его, обществу необходимо:

— научиться возделывать поля и приручать животных,

— создавать предметы материальной культуры,

— строить города,

— овладеть письменностью и установить правила морали

(таким образом, процесс становления цивилизации – очень длительный и занимает не одну тысячу лет)

2. Цивилизация — это образованность; осознание человеком своих прав и обязанностей как гражданина

Цивилизация — это образованность; осознание человеком своих прав и обязанностей как гражданина

3. Цивилизация — это совокупность материально-технических и духовных достижений человечества

4. Цивилизация – понятие, служащее для обозначения определённой стадии исторического прогресса и ценностей гражданского общества, основанного на началах разума, справедливости и законности.

Цивилизация – понятие, служащее для обозначения определённой стадии исторического прогресса и ценностей гражданского общества, основанного на началах разума, справедливости и законности.

Рис. 2. Человек современного вида (кроманьонец). Источник

— рисунок художника Зденека Буриана

Различают следующие признаки цивилизации:

• развитие земледелия и ремёсел

• классовое общество

• наличие государства

• наличие частной собственности, торговли и денег

• наличие городов, монументальное строительство

• наличие развитых форм религии

• письменность

Как правило, в соврменном понимании, цивилизация – это то, что отличает нечто передовое от устаревшего и отсталого.

Цивилизация – как идеал прогрессивного развития

В XVIII в. шотландец Адам Фергюсон одним из первых в истории использовал понятие цивилизации в своей книге «Опыт истории гражданского общества».

Он рассматривал цивилизацию как идеал прогрессивного развития, предполагая последовательное прохождение человечеством следующих этапов развития:

дикость – варварство — цивилизация

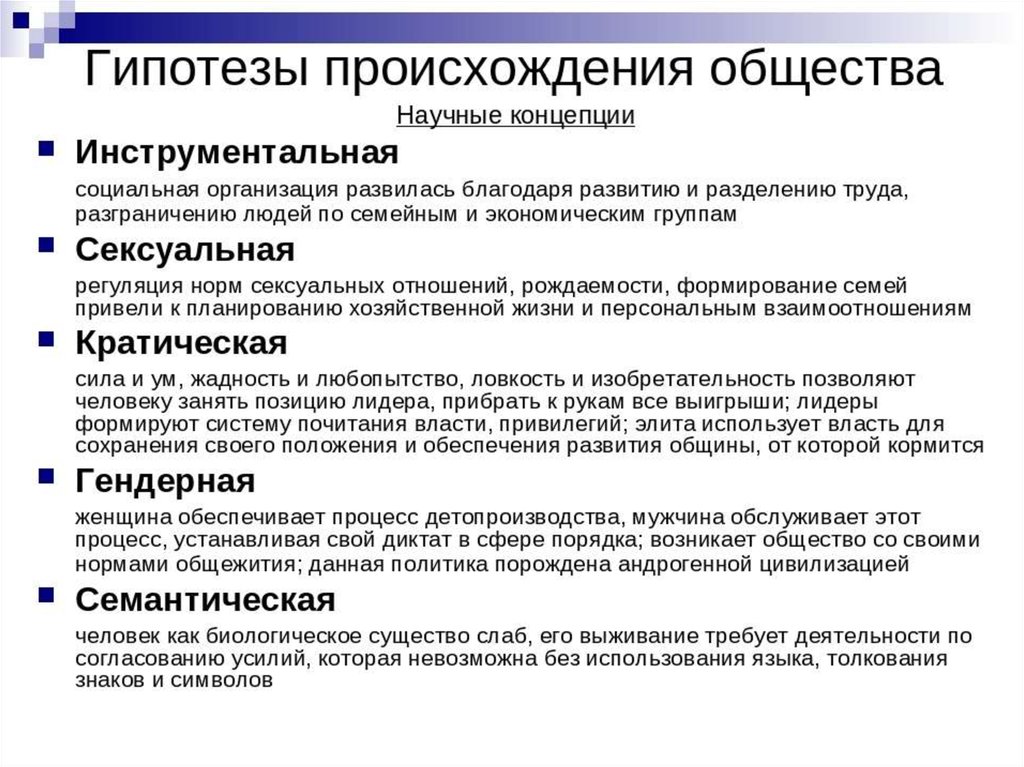

Рис. 3. Этапы развития человечества по Фергюсону и Мограну

Таким образом, Фергюсон противопоставляет цивилизацию дикости и варварству (рис. 3).

Первоначально понятие употреблялось только в рамках теории прогресса как противоположность варварству, как единая стадия всемирно-исторического процесса и идеал развития.

Французские просветители XVIII века называли цивилизацией общество, основанное на разуме и справедливости.

Существенным недостатком подхода Фергюсона является то, что человечество рассматривается им как единое целое в то время как уже становилось понятно, что человечество все более и более дифференцируется, то есть наблюдается развитие не одного, а многих обществ, идущих не только с различной скоростью по лестнице развития, но и еще в различных направлениях.

Цивилизация – как этап развития общества

Рис. 4. Схема развития по Марксу

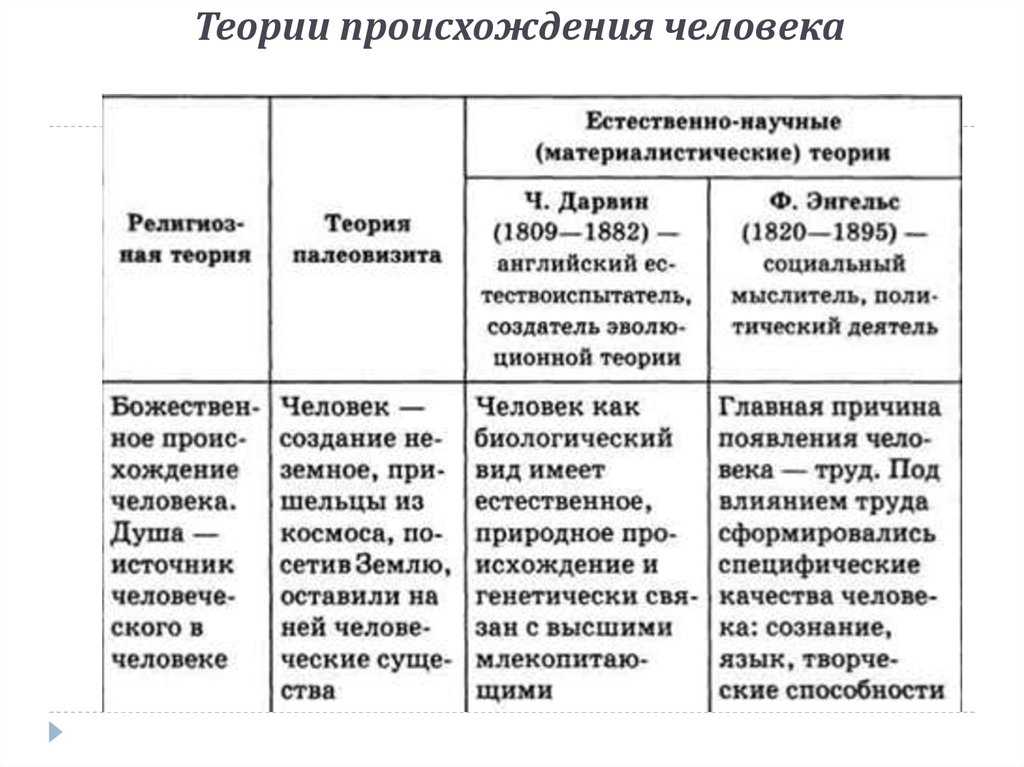

Периодизацию, предложенную Фергюсоном, развили в XIX веке Льюис Морган и Фридрих Энгельс.

Они утверждали, что на стадии цивилизации происходит выделение общества из мира природы и возникает расхождение между естественными и искусственными факторами развития общества.

Сами этапы схемы получили уточнение, разделившись на низший, средний и высший этапы в зависимости от достижений человека (см. рис. 3).

рис. 3).

Следующим этапом разработки стадиального понимания развития общества стала классовая теория немецкого ученого Карла Маркса (см. рис. 4,5).

Согласно его учения, движущей силой любого (в том числе общественного) развития являются противоречия, в процессе разрешения которых и рождается нечто новое, новый этап развития уже существующего.

Рис. 5. Этапы развития человечества по Марксу

Развивая это предположение, Маркс пришел к выводу, что движущей силой и источником изменений в общественном развитии выступают классы, из которых состоит общество на определенном этапе своего развития.

Маркс пришел к выводу, что движущей силой и источником изменений в общественном развитии выступают классы, из которых состоит общество на определенном этапе своего развития.

Так, на начальном (диком) этапе своего развития общество бесклассовое, поэтому и развитие идет крайне медленно, изменения накапливаются очень небыстро. Однако как только появляется понятие собственности, прибавочного продукта, социального деления общества – появляются противоборствующие элементы внутри общества – классы.

Однако как только появляется понятие собственности, прибавочного продукта, социального деления общества – появляются противоборствующие элементы внутри общества – классы.

Дальнейшее противостояние и так называемая «классовая борьба» заставляет общественные отношения весьма быстро прогрессировать ко все более справедливым и свободным формам.

Маркс назвал этапы, которые проходит в своем развитии общество – формациями и увязал их с уровнем экономического развития.

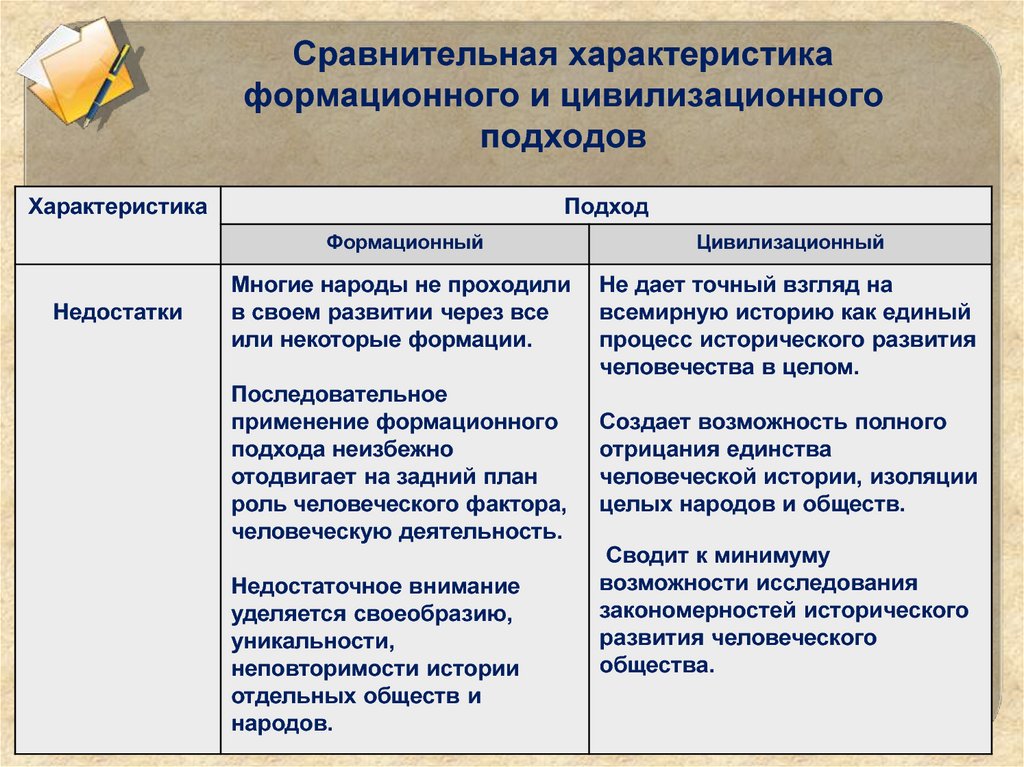

Недостатком марксистского подхода является то, что его теория учитывает влияние преимущественно материальной, политической и экономической сторон жизни, не уделяя достаточного внимания духовной составляющей.

В конце XIX начале XX века появляется несколько учений, по другому видящих общественный прогресс.

Так, немецкий философ Освальд Шпенглер предлагает теорию, согласно которой у каждого народа существует своя собственная уникальная и неповторимая цивилизация.

В мировой истории он усматривает одновременное существование и развитие сразу 8 мировых культур:

— Египетская

— Вавилонская

— Индийская

— Китайская

— Греко- римская

— Арабская

— Мексиканская

— Западная

Линейную историю Шпенглер предлагает заменить циклической моделью возникновения – расцвета — гибели множества неповторимых культур.

Связь культуры и цивилизации он видел в их противопоставлении:

культура рождается как неповторимое сочетание огромного количества факторов развития конкретного народа;

на одном из этапов развития культуры она достигает стадии цивилизации;

дальнейшее развитие цивилизации приводит сначала к упадку, а затем и к исчезновению культуры, породившей данную цивилизацию.

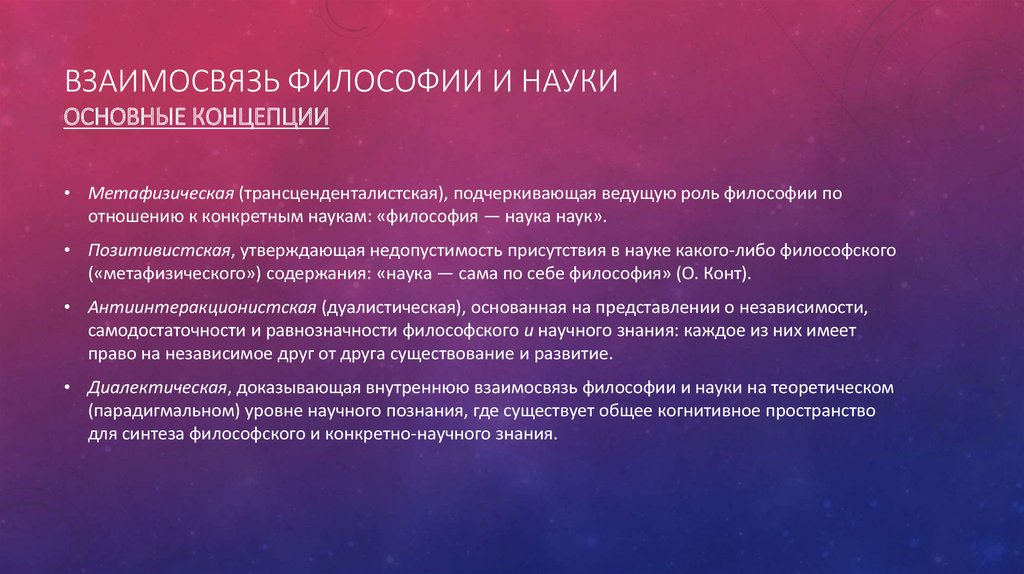

Рис. 6. Развитие цивилизации, согласно Шпенглеру

6. Развитие цивилизации, согласно Шпенглеру

Развитие культуры можно представить в виде графика – синусоиды (рис. 6), где на начальном этапе появляется культура, которая некоторое время растёт, пока не достигает своего пика.

Развитие культуры прекращается, она не в состоянии создавать всё новые и новые формы самовыражения.

Удобство — комфорт – благополучие становятся более важными ценностями, чем поиск-борьба- противостояние.

В какое-то время представители данной культуры осознают себя достигшими некоего особенного уровня – цивилизованности, который, на самом деле обозначает утрату культуры взамен цивилизации.

Одним из главных трудов жизни философа стала книга «Закат Европы», в которой он развивает эти идеи и предрекает закат европейской культуры в XXI веке.

Другой представитель ученых этого направления — русский философ Николай Данилевский, который, как и О. Шпенглер оспаривает деление истории на периоды.

Шпенглер оспаривает деление истории на периоды.

Он выставляет в качестве реальных носителей исторической жизни мира несколько обособленных групп, которые обозначает как «культурно-исторические типы».

Данилевский насчитывает 10 культурно — исторических типов, незначительно расширяя список мировых культур О. Шпенглера. Россия со славянством образуют особый культурно-исторический тип, который должен проявиться в скором времени. Этот культурно-исторический тип совершенно непохож и отделен от культуры Европы..

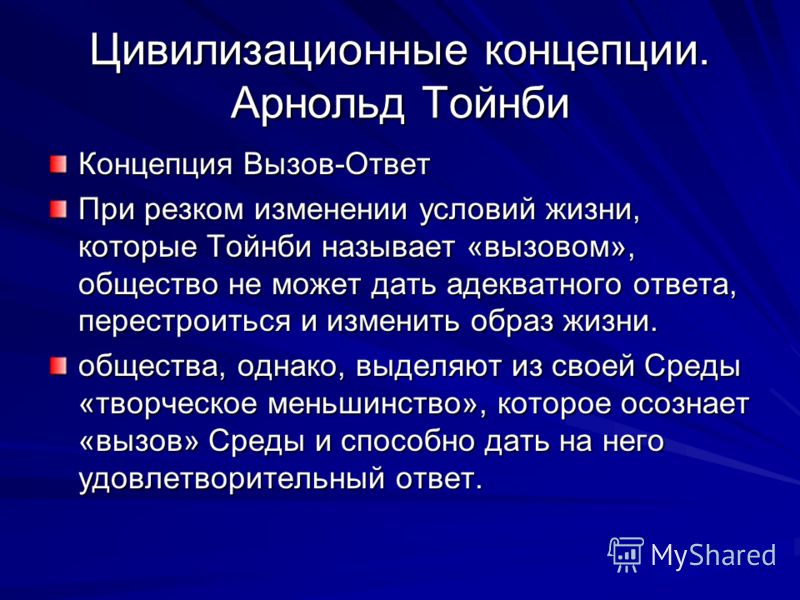

Английский ученый Арнольд Тойнби разрабатывает концепцию причинно-следственных условий развития цивилизаций.

В ее основе лежит идея возникновения и развития цивилизаций в виде ответа на глобальные вызовы времени.

Цивилизации проходят стадии:

рождение – рост — надлом — разложение

Рис. 7. Взаимовлияние цивилизаций,

согласно А. Тойнби

Тойнби

Развивая мысль О.Шпенглера, Тойнби показывает, что на начальном этапе появляется культура, которая некоторое время растёт, пока не достигает своего пика. В этой точке происходит надлом культуры, остановка в развитии. В дальнейшем наблюдается её

упадок, который завершается окончательным разложением и исчезновением.

Особенностью теории Тойнби является тот факт, что цивилизации развиваются изолированно и не в состоянии повлиять на ход эволюции друг друга.

Развитие цивилизации определяется творческим меньшинством, которое фактически направляет общество.

Если творческое меньшинство перестает оказывать влияние на общество, цивилизацию ждет упадок.

Тойнби признает, что цивилизации могут образовывать своеобразные цепочки, но их в цепочке может быть не более трех.

Так, греческая цивилизация образовалась на руинах минойской, а западная – на основе греческой.

Развитие определяется тем, способна ли цивилизации находить ответы на вызовы истории. То есть цивилизация продолжает свое существование в том случае, если она адекватно «отвечает» на попытки ее уничтожить, которые время от времени ей «устраивает» судьба.

По подсчетам Тойнби в среднем срок жизни цивилизации составляет около 1,5 тысяч лет.

Основным вызовом, определившим развитие русской цивилизации, Тойнби считает внешнее давление.

Давление началось в 1237 г. походом хана Батыя. Ответом на него стало изменение образа жизни и социальной организации славян. Это позволило впервые за всю историю оседлому обществу победить кочевников и завоевать их земли.

В следующий раз давление последовало в XVII в. со стороны западного мира. Польская армия в течение двух лет занимала Москву. Ответом на этот стало основание Петербурга и создание Российской империи.

Тойнби предсказывал, что в XXI веке определяющим историю станут идеалы России (которую отвергает Запад), идеалы исламского мира и Китая.

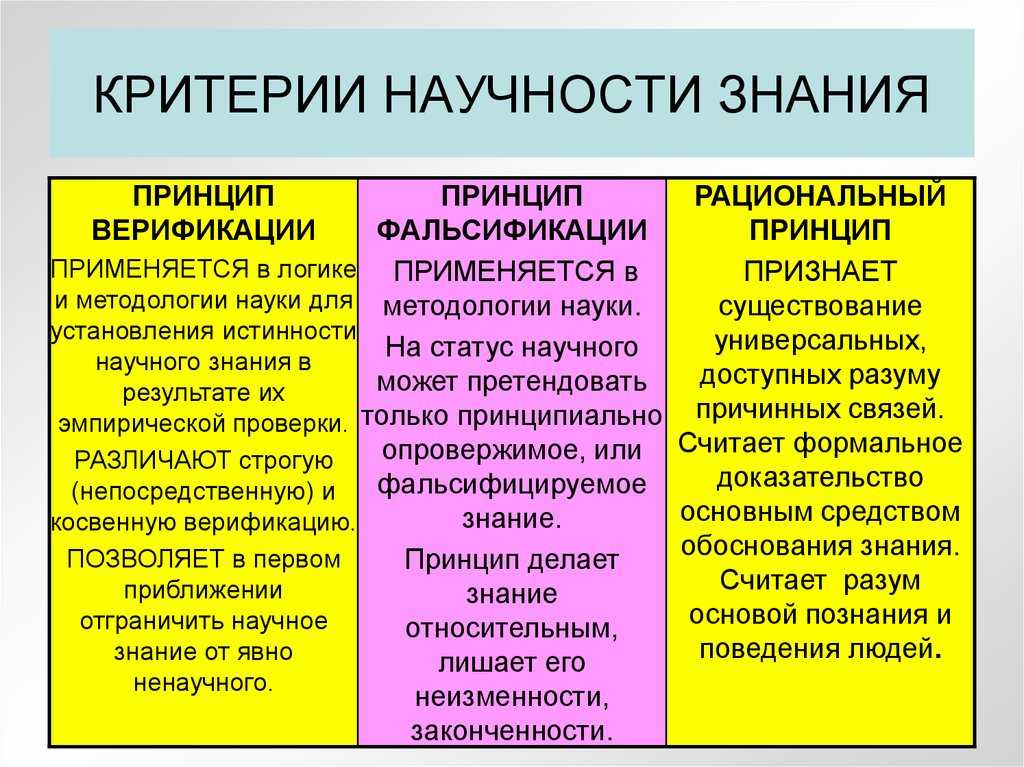

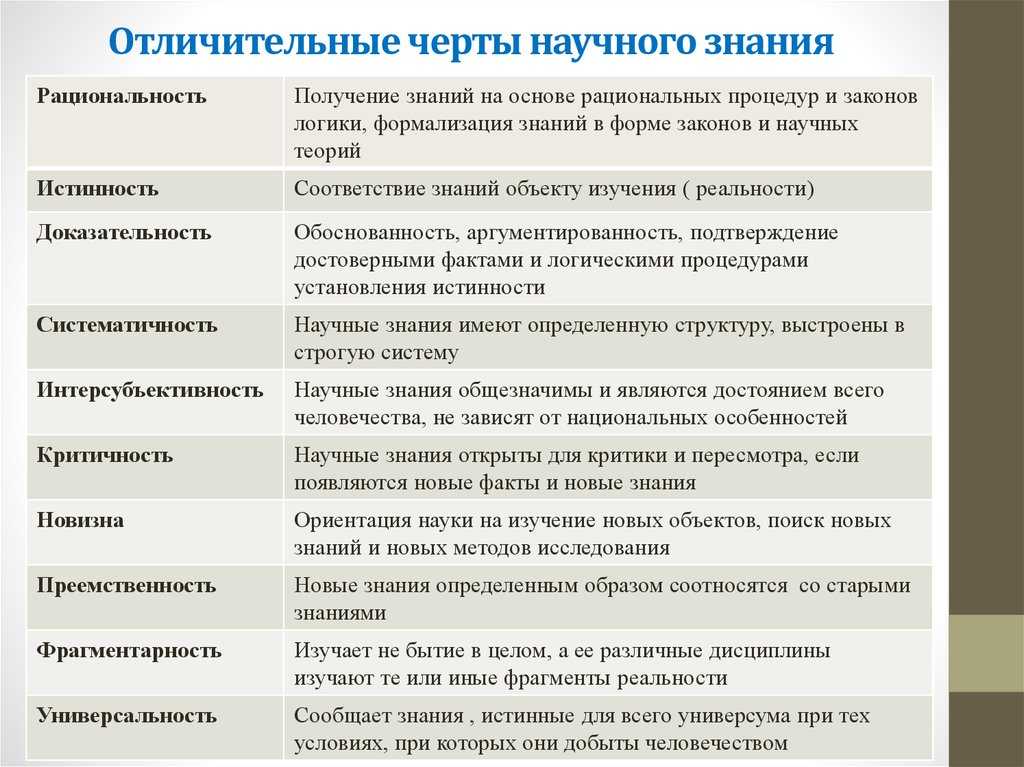

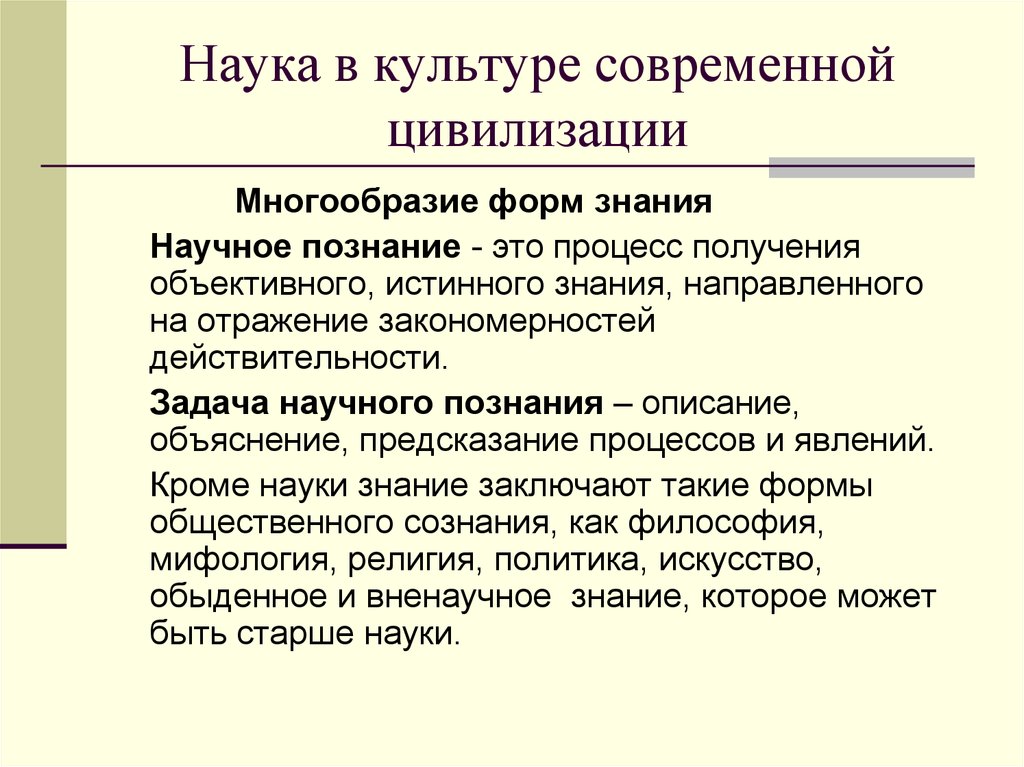

В середине XIX века французский философ Огюст Конт разрабатывает новое направление в науке – теорию позитивизма.

Позитивизм – универсальный метод поиска объективных знаний, объединяющий эмпирический (наблюдение) и логический (анализ) методы.

— достоверно только, то подтверждено опытом (экспериментом)

— для связей между экспериментами различных наук нужен логический анализ

Рис. 8. Позитивист — Огюст Конт;

неопозитивисты: Даниэл Бэлл и

Самюэл Хантингтон

Единственной формой знания по Конту становится научное знание. Основная цель позитивизма — получение объективного знания. Второй важной чертой научного знания является эмпиризм — строгое подчинение воображения наблюдению.

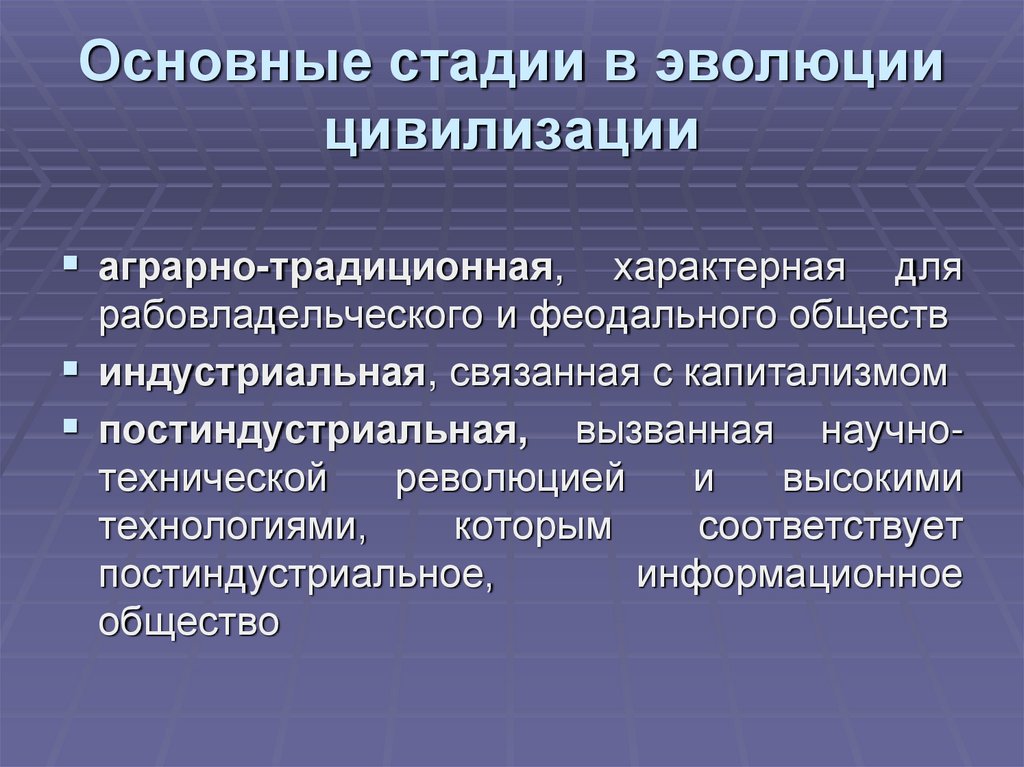

Огюст Конт предложил разделить общественный прогресс на три части по уровню экономических достижений того или иного периода:

— традиционное общество

— доиндустриальное общество

— индустриальное (массовое) общество

Такое объяснение наиболее адекватно описывало существующий при Конте общественный строй Европы и мира.

Однако позднее, уже в XX веке последователи Конта – неопозитивисты – дополнили теорию, предложив деление общественного прогресса:

— доиндустриальное общество (включает в себя традиционное, аграрное общество)

— индустриальное (массовое)

— постиндустриальное (в том числе информационное)

Термин «постиндустриальное общество» предложил Даниэл Белл.

Моменты перехода общества с одной стадии на другую называются модернизацией.

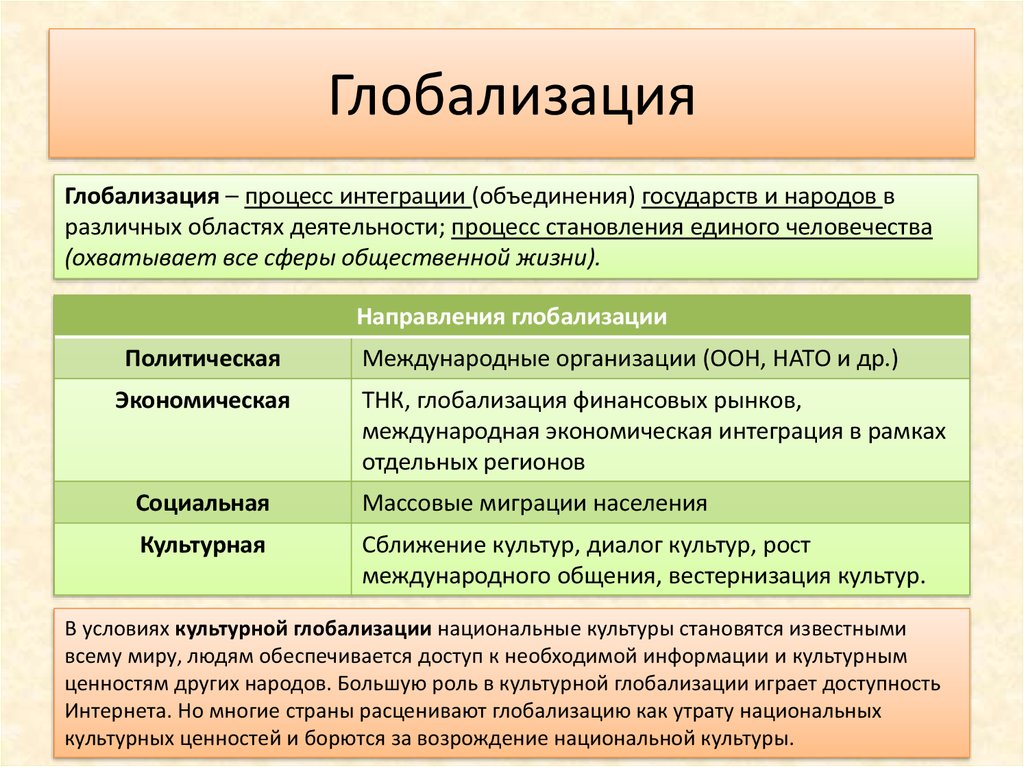

Согласно этого подхода, в настоящее время мир переживает процесс перехода от индустриального (общество товарного производства и рабочих специальностей) — к постиндустриальному обществу, основой экономики которого является сфера услуг.

Наконец в 1993 году вышла научная работа Самюэля Хантингтона «Столкновение цивилизаций». В ней автор доказывает, что если XX век ознаменовался столкновением идеологий, то XXI век будет веком войн между цивилизациями.

Учебник:

Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 10-11 классов. – 7-е изд. – М.: ООО ТИД «Русское слово — РС», 2014. – 312 с.

Глава 3

§ 4 стр. 28-35

Составление конспекта по плану:

1. Основные стадии развития общества.

2. Индустриальное общество и его особенности. Индустриализация и урбанизация.

3. Постиндустриальное общество и его отличительные признаки.

Тема доклада:

Зарождение информационного общества

Вопросы для закрепления и повторения:

1. Разъясните сущность и особенности процесса общественного развития.

2. Почему существует множество определений понятия «цивилизация»

3. Перечислите основные подходы к определению понятия «цивилизация»

4. В чем, на ваш взгляд, сущность размышлений О.Шпенглера и Н.Данилевского о цивилизации?

В чем, на ваш взгляд, сущность размышлений О.Шпенглера и Н.Данилевского о цивилизации?

5. Как со временем менялись взгляды на причины и движущие силы развития общества?

Угроза гибели цивилизации по вине ученых останется с человечеством навсегда / Наука / Независимая газета

Научному сообществу остро не хватает критического отношения к себе и эмпатии к людям.

Кадр из фильма «Назад в будущее». 1985

Науке свойственно фундаментальное противоречие: являясь решающим фактором развития цивилизации, она одновременно угрожает ей гибелью. Опасны не только некоторые направления научных исследований вроде разработки биотехнологий и искусственного интеллекта. Потенциально опасны все ученые, включая самых гениальных и добропорядочных.

Профессиональные изъяны ученых

1. Ученые опасны своими предметными ошибками, прежде всего парадигмальными, возникающими из-за неудачного индуктивного обобщения фактов. Всякое такое обобщение – это рулетка, всегда можно попасть впросак, что с учеными часто и бывает. Как изящно пошутил Анатоль Франс, наука непогрешима, но ученые постоянно ошибаются. При этом ученые не только вынуждаемы природой научного знания к не стопроцентно обоснованным обобщениям, но и сами к ним склонны: они стремятся опередить других ученых, дабы первыми объявить о своем открытии (борьба за приоритет – движущая сила научного творчества).

Всякое такое обобщение – это рулетка, всегда можно попасть впросак, что с учеными часто и бывает. Как изящно пошутил Анатоль Франс, наука непогрешима, но ученые постоянно ошибаются. При этом ученые не только вынуждаемы природой научного знания к не стопроцентно обоснованным обобщениям, но и сами к ним склонны: они стремятся опередить других ученых, дабы первыми объявить о своем открытии (борьба за приоритет – движущая сила научного творчества).

2. Стремясь воздействовать непосредственно на подсознание читателей и слушателей, авторы научных новаций зачастую выходят за пределы научной аргументации, успешно применяя ту же технику убеждения, что и реклама. А именно: они употребляют ключевые для своих новаций термины в связке с терминами, заведомо имеющими в глазах читателей и слушателей положительную коннотацию.

3. Ученые «до последнего патрона» защищают терпящие фиаско под напором новых эмпирических данных канонические теории, подводя под них новые теоретические обоснования.

4. В научном сообществе господствует атмосфера неприятия научного инакомыслия. Всякое научное диссидентство, всякая девиация от мейнстрима, всякое отклонение от концепции данной научной школы или даже от точки зрения данного конкретного ученого воспринимается данным конкретным ученым, данной научной школой или мейнстримным научным сообществом (научным истеблишментом) негативно. При этом самое жесткое сопротивление вызывают наиболее новаторские работы.

5. Руководимые желанием совершить научное открытие и увековечить себя в анналах науки, некоторые (многие?) ученые – во всех других отношениях вполне нормальные люди – становятся лишенными эмпатии социопатами. Они готовы «пробивать» свои открытия любой ценой, пренебрегая их опасностью для людей.

В подтверждение кратко перескажу чудовищную историю, которая произошла в США и о которой можно прочитать в книге Фрэнсиса Фукуямы «Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции» (М. , 2004).

, 2004).

Мальчика, родившегося в 1965 году, звали Брюс Реймер. В младенчестве у него были проблемы с мочеиспусканием, вызванные фимозом. По этому поводу ему в возрасте восьми месяцев провели обрезание, но сделали это не совсем удачно. Здесь на сцене появляется известный психолог и сексолог Джон Мани. Для проверки своей гипотезы (Мани полагал, что половая идентичность человека не задается природой, а прививается средой) он уговорил родителей Брюса на совершенно не обязательную в данном случае полную кастрацию ребенка (ему были удалены остатки пениса и половые железы) и на его дальнейшее воспитание как девочки. Все закончилось трагически: в возрасте 38 лет Реймер покончил с собой, в чем его родители обвинили методологию Мани.

Уточним. Мани проявил себя в отношении пациента как социопат, но не как психопат. Различие в том, что отсутствие эмпатии у психопата является результатом генетической предрасположенности, тогда как у социопата – воздействия среды. На Мани социопатическую печать наложила профессия. Как пишет Фукуяма, «Джон Мани был движим сочетанием научного тщеславия, амбиций и желания доказать положение идеологии – свойства, которые заставили его… действовать прямо против интересов пациента».

На Мани социопатическую печать наложила профессия. Как пишет Фукуяма, «Джон Мани был движим сочетанием научного тщеславия, амбиций и желания доказать положение идеологии – свойства, которые заставили его… действовать прямо против интересов пациента».

Вот эта зацикленность ученых на разработке и продвижении собственных идей и делает вполне добропорядочных и психически здоровых в своей массе ученых потенциально опасными для людей. Многие из них при этом исходят из того, что работают «на благо человечества». Эта установка крайне опасна, потому что наперед оправдывает любые действия ученого.

Характерно, что никакого законного наказания Джон Мани не понес. Не был он и подвергнут остракизму со стороны коллег. Была только критика его гипотезы со стороны тех, кто ее не разделял. Научное сообщество восприняло социопатическое деяние Мани этически нейтрально. Это, на мой взгляд, характеризует его (научное сообщество) в данном случае вполне социопатическим образом.

Комиссии по защите от науки

Суммируя пять пунктов наших инвектив против ученых, констатируем, что научному сообществу остро не хватает критического отношения к себе и эмпатии к людям. Это с одной стороны. А с другой – наука уже поставила на службу человеку столь могучие силы природы, что действия даже одного ученого или одной научной лаборатории (скажем, вирусологической) могут привести к глобальной катастрофе. Это сочетание чрезвычайно опасно для цивилизации.

Что делать? Два конкретных предложения.

Во-первых, преобразовать систему комитетов/комиссий по этике, действующую в области медико-биологических исследований, в систему комиссий по защите от науки (КЗОН), которая охватывала бы своим контролем все научные исследования.

Во-вторых, включать в эти комиссии наряду с учеными, раз уж общество не может им доверять, «присяжных заседателей», выбираемых по жребию из «простых» граждан.

Однако все сказанное нами до сих пор – это только прелюдия, главное – впереди. Опираясь на эволюционные представления, мы далее приходим к выводу о неустранимой паллиативности предложенных нами и всех других, которые только могут быть предложены, мер по защите цивилизации от науки. Другими словами, к выводу о неустранимости фундаментального противоречия науки, обозначенного в первой фразе статьи.

Автогенетическая эволюция

Теория Чарльза Дарвина, как никакая другая, способствовала развитию эволюционных представлений. Однако предложенный им конкретный механизм возникновения эволюционных новаций – механизм естественного отбора – ошибочен. Во всяком случае к такому выводу сегодня приходит все большее число эволюционистов. Чем дальше, тем все большее распространение получает автогенетическая эволюционная концепция, предполагающая, что эволюция происходит в результате самоорганизации материи. Ее основания были заложены Р. Декартом, И. Ньютоном, И. Кантом и П. Лапласом.

Декартом, И. Ньютоном, И. Кантом и П. Лапласом.

Основные положения авторской версии этой концепции.

1. Универсальная эволюция, то есть рассматриваемая в едином ключе неорганическая, органическая и социальная эволюция, происходит в результате самоорганизации материи (взаимодействий).

2. Эволюция происходит в определенном направлении; ее вектор имеет несколько компонентов:

– возрастание сложности и разнообразия форм;

– интенсификация «метаболизмов» разной природы, включая энергообмен и обмен веществ, химические метаболизмы и «метаболизмы» социальные;

– интенсификация и расширение круговоротов энергии и вещества;

– рост связанности «всего со всем».

|

Вся наша жизнь протекает в тумане неопределенности и непредсказуемости результатов наших действий и нашего будущего.  Фото Pxhere Фото Pxhere

|

Эти компоненты – общие для всей универсальной эволюции. В эволюционном соревновании каждый раз побеждают и соответственно выживают системы, более успешно направляющие свои действия по вектору эволюции.

3. Действует эволюционный принцип минимакса: в каждом макроскопическом фрагменте наблюдаемого мира максимизируется интенсивность взаимодействий, ведущих к их последующей интенсификации; и минимизируется интенсивность взаимодействий, не ведущих к их дальнейшей интенсификации. Эволюционное соревнование проигрывают как системы, интенсифицирующие взаимодействия недостаточно быстро, так и делающие это слишком быстро, с перерасходом ресурсов.

4. «Эффект потряхивания» эволюционирующих систем. Представим себе пластиковый поднос с лежащим на нем магнитом и беспорядочно рассыпанными железными опилками. При потряхивании подноса опилки выстраиваются на нем в определенную структуру, воспроизводящую силовые линии магнита.

Применительно к эволюции речь идет о «потряхивании» эволюционирующих систем. Роль магнитного поля, создающего постоянное давление на опилки, которое не приводит в «мирное» время к видимым последствиям, здесь играют взаимодействия, создающие постоянное давление на эволюционирующие системы. Роль же «потряхивателя» играют время от времени происходящие на Земле катастрофы, которые, начиная с Жоржа Кювье (1815), фигурируют в концепциях эволюционного катастрофизма.

Коротко говоря, катастрофы активируют эволюционные самосборки. В стрессовых (катастрофических) условиях эволюционирующая система дестабилизируется, становится лабильной, расширяется размах возникающих мутаций (новаций), пока система не выйдет из кризиса.

Стимулирующие эволюцию катастрофы происходят и по внутренним причинам. Известно, что социальные кризисы, как правило, приводят к большим переменам: кризис вызывает стрессовое давление на членов сообщества, стимулирующее эволюционные ментальные и поведенческие самосборки, во множестве которых из-за наличия в эволюции стохастической компоненты присутствуют не только способствующие устранению корней кризиса, но и направленные «в разные стороны». Именно поэтому такие кризисы стимулируют не только переход к очередной социально-экономической формации, но и возникновение новых направлений в искусстве, науке и т.д.

Именно поэтому такие кризисы стимулируют не только переход к очередной социально-экономической формации, но и возникновение новых направлений в искусстве, науке и т.д.

Феномен «катастрофного шума»

Катастрофы и стрессовые ситуации вообще – необходимая составляющая существования эволюционирующих систем (скажем, социумов). Она обеспечивает в соответствии с эволюционным принципом минимакса их эволюции некоторую оптимальную скорость, а тем самым и выживание. В отсутствие катастроф (стрессовых ситуаций) скорость эволюции падает, что приводит к загниванию и последующей гибели эволюционирующих систем. Так что в жизни социумов в норме должен присутствовать на некотором оптимальном уровне, задаваемом эволюционным принципом минимакса, «катастрофный шум».

Если реальный уровень «катастрофного шума» выше или ниже оптимального, эволюция социума тормозится, если существенно выше или ниже – социум гибнет.

Интересно рассмотреть феномен «катастрофного шума» применительно к науке. Приходим к выводу, что в жизни науки, как и в жизни социума, должен присутствовать «катастрофный шум», то есть в норме часть научных исследований должна иметь катастрофические последствия, однако их уровень не должен быть выше или ниже некоего оптимального уровня, в принципе не поддающегося вычислению.

Приходим к выводу, что в жизни науки, как и в жизни социума, должен присутствовать «катастрофный шум», то есть в норме часть научных исследований должна иметь катастрофические последствия, однако их уровень не должен быть выше или ниже некоего оптимального уровня, в принципе не поддающегося вычислению.

Если запретить все опасные научные исследования, то цивилизация погибнет от чрезмерного снижения уровня «катастрофного шума». Если разрешить все опасные исследования, то есть предоставить ученым полную свободу творчества, то цивилизация погибнет от превышения этого уровня. Если ликвидировать науку как таковую, то и тогда цивилизация погибнет – вследствие торможения (неускорения) ее эволюции в результате исчезновения этого мощного двигателя эволюции.

Существенно, что оптимальный уровень «катастрофного шума», который (оптимальный уровень) все решает в судьбе человечества, – как, надо полагать, и в судьбе любой другой цивилизации во Вселенной, если таковые существуют, – в принципе не поддается расчету.

Сказанное означает, что фундаментальное противоречие науки в принципе неустранимо. В том смысле, что угроза гибели цивилизации по вине ученых останется с человечеством «навсегда». То есть до ее натуральной гибели из-за науки или до ее гибели по какой-либо иной причине вроде падения астероида.

Еще раз. Мы знаем, что научные исследования необходимо контролировать с тем, чтобы обеспечить некий оптимальный уровень их катастрофичности. Однако мы не знаем, какой уровень катастрофичности всей совокупности научных исследований является оптимальным.

Не знаем мы и того, какими практическими соображениями следует руководствоваться, принимая решения по конкретным научным исследованиям. Это не известно не только автору этих строк, но, как я понимаю, и никому другому.

Насколько мне известно, единственное практическое соображение такого рода, которое, к слову сказать, сегодня достаточно широко применяется в мире, – это так называемый принцип предосторожности (Precautionary Principle), принятый в 1992 году на Конференции ООН по окружающей среде и развитию. Согласно ему, если существует угроза нанесения серьезного или необратимого ущерба окружающей среде, то недостаточная научная обоснованность оценок угрозы не должна использоваться как основание отложить реализацию мер, направленных на ее предотвращение.

Согласно ему, если существует угроза нанесения серьезного или необратимого ущерба окружающей среде, то недостаточная научная обоснованность оценок угрозы не должна использоваться как основание отложить реализацию мер, направленных на ее предотвращение.

Представляется очевидным, что повсеместное следование принципу предосторожности приведет к неконтролируемому снижению уровня «катастрофного шума» в жизни цивилизации, что может вызвать опасное для ее существования торможение эволюции.

Гибель не по вине науки

Все сказанное выше не означает, конечно, что все мы должны надеть белые тапочки и ползти к ближайшему кладбищу. По сути дела, такова, как здесь описано, вся наша повседневная жизнь. В том смысле, что она вся протекает в тумане неопределенности и непредсказуемости результатов наших действий и нашего будущего. Мы всего достигаем опытным путем, набивая синяки и шишки и проклиная или прославляя судьбу. Так что руки опускать никак нельзя, человечество должно продолжать работу по предупреждению опасных научных исследований и их последствий. Необходимо контролировать научные исследования, опытным путем нащупывая оптимальный уровень катастрофичности всей совокупности научных исследований.

Необходимо контролировать научные исследования, опытным путем нащупывая оптимальный уровень катастрофичности всей совокупности научных исследований.

Контролирование опасных научных исследований – очень сложная и масштабная задача, которая, полагаю, постепенно выдвинется в жизни цивилизации на первый план.

На науку сегодня расходуется все возрастающая доля бюджета стран. И все большая часть бюджета науки будет со временем приходиться на работу системы контроля над наукой, скажем, в форме предлагаемой нами системы комиссий по защите от науки (КЗОН). Не исключено, что в будущем во избежание преждевременной гибели цивилизации по вине науки на обеспечение оптимального уровня безопасности научных исследований будет расходоваться больше средств, чем на сами научные исследования. Возможно, в разы больше.

Действия, направленные на контролирование науки, постепенно уже становятся и, полагаю, во все большей степени будут становиться неотъемлемой частью жизни цивилизации.

Наука: Наука и техника: Lenta.ru

Многие ученые, занимающиеся проблемой поиска внеземных цивилизаций, уверены, что рано или поздно человечество вступит в контакт с инопланетянами, обитающими где-то в Млечном Пути. К сожалению, специалисты не могут предсказать, как они будут выглядеть и как отнесутся к людям, но зато можно спрогнозировать уровень их технологического развития. «Лента.ру» рассказывает о последних исследованиях, в которых ученые попытались предугадать примерный портрет инопланетной цивилизации, которая когда-нибудь вступит с нами в контакт.

Все решают технологии

Любая цивилизация, достигшая такого технологического уровня, что для нее осуществимы межзвездные перелеты, должна стать заметной для астрофизиков. Но «молчание» космоса, которое легло в основу парадокса Ферми, намекает на то, что в окрестностях Солнечной системы развитых цивилизаций не существует. Пока еще ученые не нашли ни одного значимого признака того, что человечество не одиноко в Млечном Пути.

Прежде всего нужно понимать, что именно следует искать. Ученых интересуют цивилизации, потенциально способные контактировать, а значит, они должны оставлять техносигнатуры — признаки присутствия технологий, которые видны с большого расстояния и которые невозможно скрыть. С помощью статистического анализа можно спрогнозировать, что человечество заметит в первую очередь. Если предположить, что в Млечном Пути действительно существует кто-то, кроме человечества, и эти кто-то находятся на разных этапах технологического развития, то можно даже приблизительно определить, с кем именно мы столкнемся в первую очередь. Это необязательно будет непосредственный контакт, но мы можем убедиться в существовании внеземной цивилизации с помощью астрономических наблюдений.

Сфера Дайсона, состоящая из множества колец

Изображение: Wikipedia

Разумно предположить, что характер контакта в значительной степени зависит от технологических возможностей иной цивилизации. Этот же фактор определит само отношение человечества к собратьям по разуму: одно дело, когда мы общаемся с теми, кто находится на той же ступени развития, а другое — когда мы находим цивилизацию намного старше нас самих. Чем дольше существует разумная жизнь, тем большими технологическими возможностями она скорее всего обладает, в том числе и возможностями по установлению контакта.

Чем дольше существует разумная жизнь, тем большими технологическими возможностями она скорее всего обладает, в том числе и возможностями по установлению контакта.

Остается только понять, с кем человечество столкнется с большей вероятностью. Согласно теоретическим моделям, даже если наивно предположить, что в Млечном Пути полно молодых цивилизаций, а старые и древние встречаются редко, вероятность контакта пропорциональна возрасту цивилизации. Именно поэтому сосредоточенное внимание на поисках технологий, аналогичных нашим, не приведет к успеху.

Космические пирамиды

Ученые пришли к консенсусу в том, что сам успех SETI зависит от того, насколько инопланетные цивилизации долговечны, причем долговечны именно в технологическом смысле. Техносигнатуры должны существовать тысячи или даже миллионы лет. Может быть, даже сама породившая их цивилизация исчезнет, подобно тому, как исчезла древнеегипетская культура, построившая Великие пирамиды. Например, инопланетяне могли оставить после себя межзвездные маяки или запустить зонды, которые продолжают бороздить космос. Такие зонды гипотетически способны к репликации, то есть созданию копий самих себя, и могут распространяться по всей Галактике.

Такие зонды гипотетически способны к репликации, то есть созданию копий самих себя, и могут распространяться по всей Галактике.

Под SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) понимаются любые исследования, направленные на поиск внеземного разума и вступление с ним в контакт. Ученые занимались SETI с 1959 года, пытаясь выявить радиосигналы на длине волны 21 сантиметр и частотой 1420 мегагерц. Считается, что любая технологически развитая цивилизация будет пытаться установить контакт именно на этой частоте, однако до сих пор поиски не увенчались успехом, хотя были просканированы тысячи звезд. В настоящее время проекты SETI, как правило, финансируются за счет частных средств, а исследователи сохраняют оптимизм и считают, что контакт удастся установить в ближайшие десятилетия.

Авторы исследования, опубликованного в репозитории препринтов arXiv, подразделили возможные типы техносигнатур по длительности их существования. Тип А может достигнуть возраста тысячи лет, что сравнимо с временем технологического развития земной цивилизации. Тип В способен просуществовать так же долго, как биологический вид, — около миллиона лет. Наконец, тип С существует как минимум миллиард лет.

Тип В способен просуществовать так же долго, как биологический вид, — около миллиона лет. Наконец, тип С существует как минимум миллиард лет.

Самые долговечные техносигнатуры необязательно могут быть построены цивилизациями высокого уровня. Например, разумные виды, только что освоившие полеты за пределами планеты, могут оставить космический мусор, загрязнить атмосферу стойкими поллютантами либо послать межзвездные зонды на химических ракетных двигателях. Люди пока еще не произвели техносигнатуры типа А, если рассматривать радиосигналы или следы промышленной активности в атмосфере Земли, но зонды «Вояджеры», «Пионеры» и «Новые горизонты» способны в далеком будущем стать техносигнатурами типа В и даже С. К типу С также относятся более экзотические объекты, как, например, маяки или мегаструктуры вроде сферы Дайсона.

Вымершие и процветающие

Любая техносигнатура, которую мы можем обнаружить, статистически должна была просуществовать очень долго — около миллиона лет. Мы можем также натолкнуться на более молодые техносигнатуры, но только при условии, что они широко распространены в Млечном Пути. Поэтому рациональнее ожидать, что если мы сможем наблюдать признаки существования иной цивилизации, то технологически она сильно будет отличаться, и ее уровень развития будет намного выше нашей. Более того, значительная часть потенциально обнаруживаемых техносигнатур в Млечном Пути скорее всего принадлежит цивилизациям, которые уже вымерли. Значит, контакт с «инопланетянами» будет больше напоминать археологию, только вместо лопаты — телескопы, способные разглядеть следы уже потухшей деятельности.

Поэтому рациональнее ожидать, что если мы сможем наблюдать признаки существования иной цивилизации, то технологически она сильно будет отличаться, и ее уровень развития будет намного выше нашей. Более того, значительная часть потенциально обнаруживаемых техносигнатур в Млечном Пути скорее всего принадлежит цивилизациям, которые уже вымерли. Значит, контакт с «инопланетянами» будет больше напоминать археологию, только вместо лопаты — телескопы, способные разглядеть следы уже потухшей деятельности.

Материалы по теме:

Авторы подчеркивают, что для успешного поиска инопланетян нужно отказаться от антропоцентризма и отдать предпочтение выявлению мегаструктур, маяков и межзвездных зондов, которые могла создать цивилизация второго типа по Кардашеву или даже развитый искусственный интеллект, оставшийся после своих создателей. Такие признаки встречаются намного реже техносигнатур типа А, но их проще обнаружить именно за счет их долговечности.

Стоит помнить, что для развитой цивилизации, которая существует тысячелетия, уже неприемлемы переходные сигнатуры (загрязнение атмосферы и изменения климата), поскольку они ограничивают время ее жизни. Выход в космос, освоение межпланетных маршрутов, постройка гигантских сооружений, способных вместить сотни, тысячи или даже миллионы живых существ, является логичным шагом для инопланетян, которые собираются просуществовать еще очень долго. Поэтому остается довольно высокий шанс, что человечество вступит в контакт с еще живой цивилизацией, которая сумела выжить и достичь невероятных технологических высот.

Выход в космос, освоение межпланетных маршрутов, постройка гигантских сооружений, способных вместить сотни, тысячи или даже миллионы живых существ, является логичным шагом для инопланетян, которые собираются просуществовать еще очень долго. Поэтому остается довольно высокий шанс, что человечество вступит в контакт с еще живой цивилизацией, которая сумела выжить и достичь невероятных технологических высот.

Космический интернет

Классические поиски SETI, которые направлены на выявление знакомых нам технологий, например узкополосных радиосигналов и оптических лазерных импульсов, за 60 лет наблюдений не увенчались успехом. Хотя нельзя сказать, что инопланетяне не могут использовать эти средства коммуникации, следует признать, что высокотехнологическая цивилизация может использовать другой тип космической связи. Квантовая коммуникация предпочтительна с точки зрения безопасности и эффективности. Искать в небе световые «маяки», которые хорошо заметны, но практически бесполезны сами по себе, может быть пустой затеей. Скорее всего, инопланетяне посылают друг другу узконаправленные сигналы, которые вряд ли возможно перехватить случайно, если только они не направлены прямо на Землю.

Скорее всего, инопланетяне посылают друг другу узконаправленные сигналы, которые вряд ли возможно перехватить случайно, если только они не направлены прямо на Землю.

Мир-Кольцо — еще одно гипотетическое астроинженерное сооружение

Изображение: Wikipedia

Однако, по мнению Майкла Хиппке (Michael Hippke), человечество уже могло зафиксировать слабый сигнал технологически развитой цивилизации, освоившей квантовые коммуникации, просто существующий подход не способен их распознать. Инопланетяне могут сознательно выбрать скрытый канал связи, чтобы остаться незамеченными для более примитивных разумных существ. Кроме того, межзвездная квантовая сеть может возникнуть в результате достижения продвинутыми цивилизациями «квантового превосходства» и будет служить таким экзотическим целям, как распределенные квантовые вычисления. Кроме того, квантовые каналы связи защищены от «прослушивания» и способны передавать больше информации за единицу времени, чем обычные. Поэтому естественно ожидать, что цивилизация, с которой мы сможем установить контакт, будет использовать квантовые технологии.

Правда, чтобы поймать квантовые сигналы, нужно иметь квантовые приемники — а их пока не существует. В то же время Хиппке полагает, что и имеющегося оборудования достаточно, чтобы отыскать в свете звезд признаки квантового запутывания фотонов, пусть и с разрушением содержащейся в них информации. Возможно, стоит нам использовать новый подход, и Вселенная перестанет молчать, хотя поиски квантовых сигналов будут очень трудоемкими.

Опасный сигнал

Физик Стивен Хокинг предупреждал, что искать инопланетян — глупая затея, поскольку мы не знаем точно, будут ли они дружелюбными. Популяризатор науки Митио Каку уверен, что Земле следует оставаться в тени, потому что риск слишком велик. Тот факт, что гипотетическая цивилизация будет технологически более продвинутой, несет для нас потенциальную угрозу, даже если сами инопланетяне не будут намеренно враждебными. Никто не знает точно, какими социальными, экономическими и экзистенциальными последствиями обернется для нас такой контакт. Также не известно, какую роль сыграют чужие технологии. Встреча с внеземным зондом, случайно попавшим в Солнечную систему, может ограничиться наблюдениями на расстоянии, а может закончиться катастрофой, если такой зонд будет способен «размножаться».

Также не известно, какую роль сыграют чужие технологии. Встреча с внеземным зондом, случайно попавшим в Солнечную систему, может ограничиться наблюдениями на расстоянии, а может закончиться катастрофой, если такой зонд будет способен «размножаться».

Антенная решетка Аллена, используемая для SETI

Фото: Wikipedia

Если речь идет об искусственном интеллекте, то ситуация может стать еще опаснее. Философ Ник Бостром прогнозирует, что в будущем человечество сможет построить машинный суперинтеллект, который во всем будет превосходить мозг человека. Это влечет за собой новые угрозы, которые, по мнению некоторых специалистов, являются принципиально непреодолимыми: человек по определению не сможет сдержать суперинтеллект. Предполагая, что развитые инопланетяне уже пересекли эту черту, мы получаем пугающую картину, что любая старая и технологически развитая цивилизация, с которой человечество скорее всего встретится, на самом деле управляется или даже полностью состоит из ИИ.

По другому пессимистическому сценарию, называемому SETI-атакой, опасным может быть даже радиосигнал, в котором закодировано вредоносное сообщение или инструкции по созданию враждебно настроенных систем. Подобный сценарий описал астроном и космолог Фред Хойл в своем научно-фантастическом романе «Андромеда».

Подобный сценарий описал астроном и космолог Фред Хойл в своем научно-фантастическом романе «Андромеда».

В любом случае экстраполировать человеческое поведение на чужеродный разум было бы ошибкой. К сожалению, в области поиска внеземного разума остается еще слишком много неизвестных, и пока что лишь писатели-фантасты комфортно чувствуют себя, придумывая различные сценарии контакта.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД)

Земная

цивилизация — порождение

человеческого разума и рук

человека. Но исследование путей

эволюции, приведших к ее появлению,

вызывает целый ряд непростых

вопросов. Имела ли

цивилизация биологические

предпосылки? Другими словами, могла

ли она возникнуть на другой

биологической основе, если бы не

появился человек? И есть ли у него

соперники, которые способны в

процессе дальнейшей эволюции

занять место человека? Необходим ли

неуклонный рост энергии,

производимой людьми, для

продолжения прогресса, или он

приведет к гибели всего живого в

результате беспредельного

увеличения производства? Как,

повышая уровень жизни растущего

населения Земли, прекратить

загрязнение окружающей среды и

опасные изменения климата?

Так изменялся энергетический обмен живых организмов в ходе биологической эволюции и на начальной стадии человеческой цивилизации.

Изменение величины коэффициента энцефализации у животных в процессе биологической эволюции: 1 — рыбы, 2 — земноводные, 3 — рептилии, 4 — млекопитающие, 5 — птицы, A — целурозавры, B — дельфины, C — вороны, D — попугаи, E — человек.

Представители класса рептилий — ископаемые целурозавры — в процессе эволюции могли бы, возможно, сформировать головной мозг, не уступающий человеческому. И если бы они не вымерли 70 миллионов лет назад, на Земле сейчас была бы совсем другая цивилизация.

‹

›

Открыть в полном размере

Чтобы ответить на

поставленные вопросы, следует

прежде всего рассмотреть ход

биологической эволюции. Наличие

эволюционного прогресса в живой

природе не вызывает сомнений:

палеонтологические данные

свидетельствуют, что жизнь

развивалась от простых форм к все

более сложным и совершенным.

Значительно труднее решить вопрос:

что лежит в основе этого прогресса

и как его количественно оценить?

Одна из таких

оценок была дана в 20-30-х годах

крупнейшим русским биологом

академиком А. Н. Северцовым. Из этих

Н. Северцовым. Из этих

оценок уже в наше время родилась

теория, согласно которой в ходе

прогрессивной эволюции происходит

усиление энергетического обмена

животных, измеряемого по скорости

потребления кислорода.

Исследования показали, что

удельный (на килограмм массы)

кислородный обмен в процессе

эволюции от простейших до

млекопитающих и птиц возрастает в

сотни раз.

Энергетическая

мера эволюционного процесса

Это позволяет

количественно оценивать его

скорость в реальных величинах -

ваттах за миллион лет. Разумеется,

узнать, каков был энергетический

обмен у животных, вымерших сотни

миллионов лет назад, невозможно.

Поэтому мы поступили иначе: данные

о ныне живущих организмах разных

видов пересчитали на момент

зарождения этих видов в

соответствующую геологическую

эпоху. Получилось, что в кембрии

(570-500 миллионов лет назад) скорость

эволюции составляла

приблизительно 0,005 милливатта на

грамм массы за миллион лет, в

ордовике (500-440 млн. лет) — 0,011, в

лет) — 0,011, в

девоне (410-350 млн. лет) — 0,014, в карбоне

(350-270 млн. лет)- 0,024, в триасе (230-195 млн. лет)

— 0,076, в юрском периоде (195-135 млн. лет)

— 0,099, в меловом (110-70 млн. лет) — 0,192 и в

плейстоцене (7-2 млн. лет назад) — 0,269

мВт/г·миллион лет. Хотя значения

энергии определены недостаточно

точно, они показывают, что биоэнергетический

прогресс шел с нарастающей

скоростью. Усиление

энергетического обмена было

чрезвычайно полезным для выживания

животных в их борьбе за

существование.

Биологическая

эволюция и возникновение

цивилизации

Возможно ли было

дальнейшее усиление

энергетического обмена животных,

или эволюция достигла своего

предела в классе птиц и

прекратилась? Это вопрос далеко не

праздный: температура тела

млекопитающих равна 36-38°С, а птиц -

40-41°С. Дальнейшее усиление

энергетического обмена и

сопутствующее ему

повышение температуры тела

невозможно — это привело бы к

свертыванию (денатурации) ряда

белков и гибели организма.

Существует «тепловой барьер»,

перешагнуть который простым

повышением уровня кислородного

обмена невозможно. Природа, однако,

нашла другой путь — возникновение

цивилизации, появление сознания.

Человечество

научилось использовать не только

энергию, заключенную в пище, но и

энергию горючих материалов, рек,

ветра и Солнца, а в последние

десятилетия и атомную энергию.

Расчеты показали, что первобытный

человек получал с пищей и

расходовал не более 2000 килокалорий

за сутки, с началом использования

огня потребление энергии

увеличилось до 5000 Ккал/сутки, а

сейчас в развитых странах оно

превышает 200 000 Ккал/сутки.

Появление

человеческой цивилизации

оказалось необходимым шагом

эволюции, так как позволило,

преодолев «тепловой барьер»,

наращивать потребление энергии

живыми системами. Так что

возникновение цивилизации -

неизбежный результат прогресса, и,

если бы не появился человек, на его

месте, возможно, оказался бы другой

вид. Об этом заставляют думать и

Об этом заставляют думать и

данные о возрастании объема мозга в

разных классах и типах животных.

Изменение

размеров мозга в процессе

эволюции

В сравнительных

исследованиях используют так

называемый коэффициент

энцефализации — удельную массу

мозга животного в расчете на один

грамм массы его тела. Расчет, по

палеонтологическим данным,

показал, что в процессе эволюции

млекопитающих средняя величина

этого коэффициента в эоцене была

равна 0,026, в плейстоцене — 0,055, а у

современных видов составляет 0,115.

Коэффициент

энцефализации в разных классах

позвоночных животных и в отдельных

его отрядах сильно различается. В

классе млекопитающих, например,

представители отряда

насекомоядных имеют наименьший

коэффициент энцефализации,

представители отрядов приматов и

китообразных — наибольший (у

дельфинов — 0,54). В классе птиц

наименьший коэффициент

энцефализации имеют страусы и

куриные, наибольший — попугаи (0,34),

врановые (0,33) и совы. Но особенно

Но особенно

этот коэффициент велик, конечно, у

человека — 0,77. Человек сильно

обогнал другие виды и практически

полностью перекрыл возможности для

появления на Земле иных

цивилизаций. Но все могло быть и

по-другому, так как, видимо, первыми

среди позвоночных на путь увеличения

массы мозга встали представители

класса рептилий — динозавры, по не

совсем ясным причинам вымершие

около 70 миллионов лет тому назад.

Коэффициент энцефализации

небольших (массой 70 — 80 кг) хищных

динозавров из инфраотряда

целурозавров близок к показателям

для современных млекопитающих и

равен приблизительно 0,126. Не

исключено, что эта группа

динозавров могла бы еще миллионы

лет тому назад сформировать мозг,

сопоставимый с человеческим, и, кто

знает, сегодня на Земле

существовала бы совсем иная

цивилизация.

Таким образом,

процесс возникновения цивилизации

пошел задолго до появления

человека и продолжается до

настоящего времени. Исчезновение

Исчезновение

человечества (по собственной

глупости или по иной причине) не

остановит его, пока на Земле

сохраняются живые организмы и

продолжается биологическая

эволюция.

Развитие

человечества сопровождается

постоянным ростом уровня жизни,

который требует все больше энергии.

По расчетам известного российского

астрофизика И. С. Шкловского,

количество производимой энергии за

последние 200 лет удваивалось каждые

20 лет и в 80-х годах составляло

примерно 61012 Вт. При таких темпах

через 200 лет оно дойдет до 31015 Вт, а это уже один

процент поступающей на Землю

энергии Солнца. Дальнейшее

увеличение производства энергии

приведет к заметному нагреву

планеты и, вполне вероятно, к таким

изменениям климата, что жизнь на

Земле станет невозможной.

Преодолеть этот «тепловой

барьер» можно, видимо, только

выведя в космическое пространство

энергоемкие производства.

Задача эта

трудная, в настоящее время

нереальная, но сегодня появилась

надежда решить ее уже в обозримом

будущем. В начале марта этого года

Национальное управление по

аэронавтике США (НАСА) сообщило, что

запущенный 6 января 1997 года на

окололунную орбиту робот-разведчик

«Проспектор» обнаружил на Луне

воду. Она хранится в виде льда,

количество которого по разным

оценкам составляет от 10 миллионов

до 100 миллиардов тонн. Его

достаточно, чтобы на целое столетие

обеспечить водой несколько тысяч

человек. Эксперты НАСА считают, что

первое совершенно автономное

внеземное поселение на Луне может

быть построено уже в 2013 году. Очень

может быть, что именно такие

внеземные города станут

индустриальными центрами нашей

земной цивилизации.

В основе

биологического прогресса и

развития человечества лежат

глубокие термодинамические

закономерности. Следует их понять и

по возможности использовать. Не

Не

следует обольщаться надеждой, что

все как-нибудь обойдется — законы

природы неумолимы.

Известный физик предположил, что нашу вселенную могли создать в лаборатории

18 октября 2021

15:22

Ольга Мурая

Довольно трудно представить, что Вселенная была рождена из великого «ничто». Откуда же взялся мир, каким мы его знаем?

Иллюстрация NASA, ESA, HEIC, STScI/AURA.

Известный физик-теоретик из США Ави Лёб опубликовал статью, в которой всерьёз предполагает возможность существования цивилизаций, гораздо более развитых, чем человеческая.

Американский астрофизик Ави Лёб (Avi Loeb) привлёк внимание общественности, опубликовав в журнале Scientific American статью со смелым предположением: что, если наша Вселенная была создана в лаборатории?

Ави Лёб — безусловно неординарная личность. Руководитель Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, член Совета президента США по науке и технологиям уже не раз поражал как научное сообщество, так и широкий круг любителей астрономии своим неординарным подходом к исследованию космоса и места человека в нём.

Руководитель Института теории и вычислений Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, член Совета президента США по науке и технологиям уже не раз поражал как научное сообщество, так и широкий круг любителей астрономии своим неординарным подходом к исследованию космоса и места человека в нём.

В этот раз астрофизик предложил рассмотреть с новой точки зрения загадку сотворения мира.

Даже далёкие от науки люди знают, что наша вселенная была рождена в ходе Большого взрыва. Но что же было до него? Что спровоцировало это рождение всего из ничего?

В научной литературе ранее озвучивалось множество разных предположений о происхождении космоса. Так, Вселенная могла появиться в результате флуктуации вакуума или из-за коллапса материи внутри чёрной дыры. А может быть, расширение и сжатие Вселенной носит циклический характер. Ещё есть антропный принцип, несколько весьма любопытных выводов теории струн и гипотеза мультивселенной. А вот с бесконечным разнообразием вселенных всё не так просто.

Лёб в своей статье рассуждает о наименее изученной из существующих гипотез происхождения всего того, что мы наблюдаем: наша вселенная могла быть создана в лаборатории развитой технологической цивилизации.

«Поскольку наша вселенная имеет плоскую геометрию с нулевой чистой энергией, развитая цивилизация могла бы разработать технологию, которая создала бы дочернюю вселенную из ничего посредством квантового туннелирования», пишет он.

Звучит это предположение, безусловно, захватывающе.

Эта гипотеза происхождения мира объединяет религиозные представления о творце со светскими представлениями о квантовой гравитации.

Лёб предполагает, что некая передовая цивилизация могла создать технологию «производства» дочерних вселенных. В таком случае можно предположить, что и в нашей вселенной может появиться достаточно развитая цивилизация, способная породить новую «плоскую» вселенную.

Подобная система напоминает биологическую и так же, как биологическая, гипотетически позволяет разным поколениям высокоразвитых цивилизаций «передавать генетический материал» далее в этом бесконечном цикле создания.

С этой точки зрения автор статьи предлагает оценивать технологический уровень цивилизаций не по тому, сколько энергии они используют, как это было предложено в 1964 году Николаем Кардашёвым.

Вместо этого Лёб предлагает измерять уровень развития цивилизации её способностью воспроизводить астрофизические условия, которые привели к её существованию. Кстати, в 2018 году учёные Земли фактически воспроизвели Большой взрыв в ультрахолодном веществе.

По такой оценочной космической шкале человеческая цивилизация относится к классу C, так как мы пока ещё не можем воссоздать условия, пригодные для жизни на нашей планете в случае смерти нашего солнца.

Возможно, наше положение в этом рейтинге даже ниже, поскольку мы бездумно разрушаем естественную среду обитания на Земле, ускоряя изменение климата. По такому принципу человечество вполне можно отнести уже к классу D.

Цивилизация класса B, в свою очередь, может регулировать условия в своей среде обитания так, чтобы быть независимой от своей звезды-хозяина (в нашем случае, Солнца). Цивилизация, относящаяся к классу А, способна воссоздать космические условия, которые привели к её существованию, а именно создать в лаборатории дочернюю вселенную.

Цивилизация, относящаяся к классу А, способна воссоздать космические условия, которые привели к её существованию, а именно создать в лаборатории дочернюю вселенную.

Поэтому Лёб заключает, что человечеству важно позволить себе предположение, что где-то во Вселенной есть цивилизации, гораздо более развитые, чем наша.

При этом рассуждения учёного остаются теоретическими и слабо подтверждёнными какими-либо исследованиями. Что, впрочем, всегда отличало футурологов.

Сегодня физики усердно трудятся над поиском тёмной энергии и тёмной материи, строят сложные теоретические модели, разбираются с загадками строения самых малых составляющих нашего мира. Трудятся, не покладая рук, чтобы получить хотя бы крупицу информации о великой тайне создания Вселенной.

При этом скудные данные, которые получают учёные в ходе кропотливых многолетних исследований, из года в год привлекают меньше общественного внимания, чем громкие заявления некоторых учёных в СМИ.

Однако нельзя отрицать и того факта, что такие «мечтатели» как Лёб вносят большой вклад в развитие научной мысли. Ведь бывает и такое, что одна смелая идея прокладывает дорогу для больших научных и технологических свершений.

Ведь бывает и такое, что одна смелая идея прокладывает дорогу для больших научных и технологических свершений.

Поэтому идеи Ави Лёба хоть и не относятся к области чистой науки, однако могут сослужить добрую службу в качестве вдохновения для дальнейших научных достижений.

Ранее мы рассказывали о проекте Лёба, посвящённому поиску инопланетных цивилизаций. Писали мы и о более ранних исследованиях учёного: поиске чёрных дыр, возникших в первые минуты после Большого взрыва, и предположении о том, что тёмная материя может иметь электрический заряд.

Больше новостей из мира науки вы найдёте в разделе «Наука» на медиаплатформе «Смотрим».

наука

теория

Вселенная

мнение

астрофизика

общество

новости

Глава 10: Научная революция. Западная цивилизация: краткая история

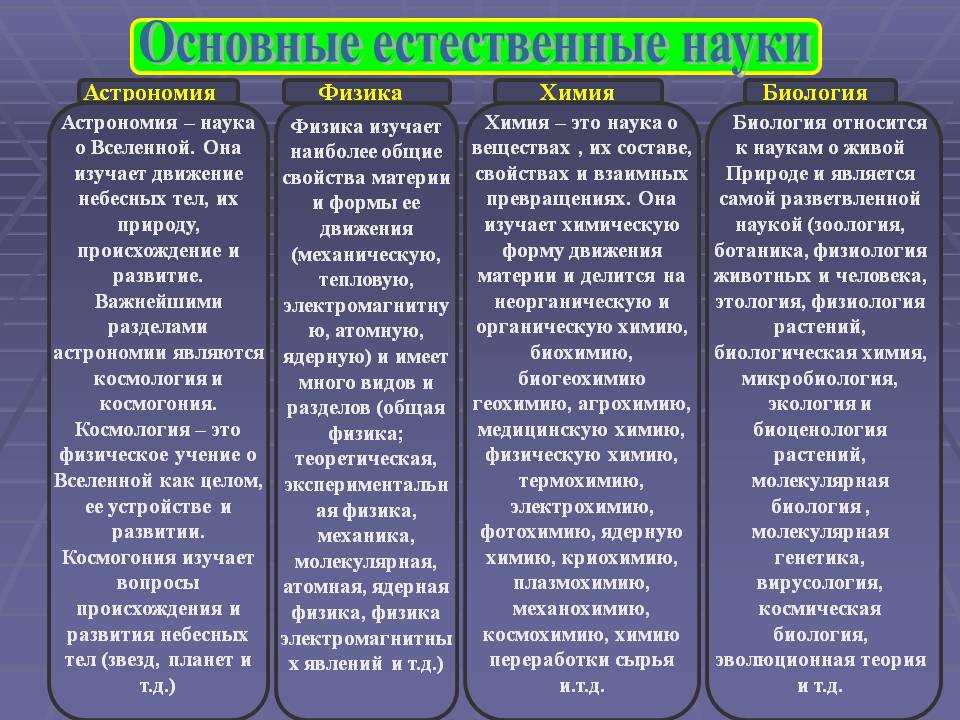

В семнадцатом веке изменения в том, как образованные европейцы понимали мир природы, ознаменовали появление узнаваемой современной научной точки зрения. В то время практическое влияние этого сдвига было относительно незначительным, но долгосрочные последствия были огромными. Впервые в Европе возникла культура, в которой эмпирические наблюдения служили основой для логических предположений о том, как действуют законы природы, что давало возможность для широкого круга научных открытий.

В то время практическое влияние этого сдвига было относительно незначительным, но долгосрочные последствия были огромными. Впервые в Европе возникла культура, в которой эмпирические наблюдения служили основой для логических предположений о том, как действуют законы природы, что давало возможность для широкого круга научных открытий.

Более тысячи лет европейцы оглядывались назад в поисках понимания мира природы. Они полагались на Аристотеля и отчеты других древних авторов, чтобы объяснить, как функционирует Вселенная, как работает физика и как человеческое тело саморегулируется. Эти учения были дополнены христианской наукой, которая стремилась найти руку Бога в мире природы. Было заметно отсутствие эмпирических исследований: наблюдения с нейтральной и объективной точки зрения за природными явлениями и использования этих наблюдений в качестве основы для информированных экспериментов в отношении их причин и действия.

Европейцы Средневековья и раннего Нового времени никогда не развивали эмпирическую научную культуру, потому что цель науки никогда не заключалась в том, чтобы открыть истину, а в том, чтобы описать ее. Другими словами, практически каждый досовременный человек уже знал, как устроен мир: они знали это из мифов, из учений древних авторитетов и из религии. В некотором смысле все ответы уже были получены, и поэтому эмпирические наблюдения считались излишними. В то время для обозначения «науки» использовался термин «натурфилософия», раздел философии, посвященный наблюдению и каталогизации природных явлений, по большей части без попыток объяснить эти наблюдения без ссылок на древние авторитеты и Библию.