Содержание

Понятый смех: наука о юморе

XVI век «Мона Лиза», она же «Джоконда», кисти Леонардо да Винчи — то ли чему-то тихо улыбается, то ли нет

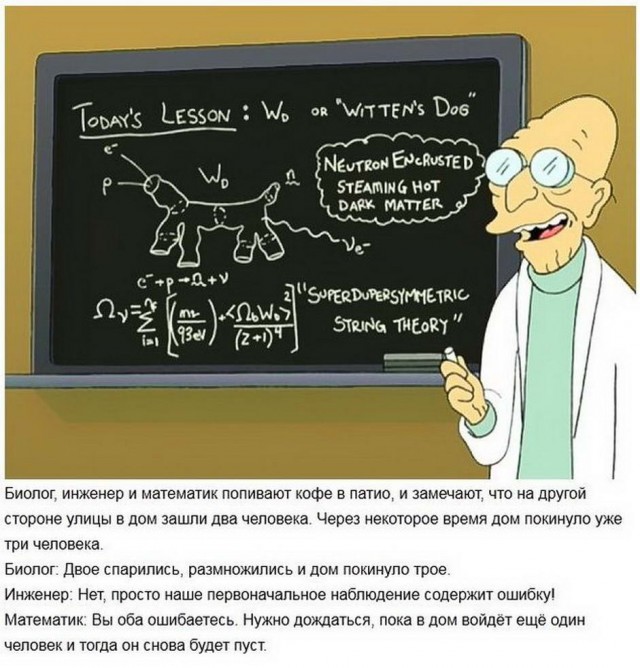

Взгляд математика: генерация случайных слов

Немца Артура Шопенгауэра прозвали философом пессимизма: он считал, что наш мир — худший из миров. Шопенгауэр жил в одиночестве (с пуделем), избегал людей, периодически нанимал корреспондентов для поиска подтверждений своей известности и, как ни странно, при этом кое-что понимал в природе юмора. Во всяком случае, первая статья, описывающая юмор в математических терминах («On the quantification of humor as entropy» в Journal of Memory and Language), цитирует именно его идеи о комическом эффекте разрыва реальности и ожиданий.

Исследование канадских и немецких ученых под руководством профессора психологии Криса Уэстбери было опубликовано в конце прошлого года. В предыдущих опытах ученые предлагали больным с нарушениями речи различать выдуманные и настоящие слова. Тогда исследователи заметили, что некоторые нереальные слова кажутся людям гораздо смешнее остальных. Нужно было выяснить почему и еще научиться заранее определять, какие слова окажутся самыми забавными.

Нужно было выяснить почему и еще научиться заранее определять, какие слова окажутся самыми забавными.

Для этого ученые сгенерировали несколько тысяч новых несуществующих слов и дали оценить уже здоровым испытуемым по шкале смеха от 1 (совсем не смешно) до 7 (очень смешно). Наивысшие баллы набрали слова, отдаленно напоминающие пошлости и ругательства. Эти результаты заметно превосходили остальные, поэтому ученые выкинули подобные двусмысленные комбинации букв из рассмотрения и сконцентрировались на приличных и бессмысленных словах вроде yuzz-a-ma-tuzz.

XVII век «Смеющийся скрипач», нидерландский художник Геррит ван Хонтхорст. Ок. 1623

Самыми смешными оказались слова с наименьшей информационной энтропией: проще говоря, такие комбинации букв, которые меньше всего напоминают настоящие слова. Увидев их, мозг словно пытался разгадать загадку (понять, какое важное сообщение несет столь необычный набор символов) и, изрядно помучившись, выдавал ответ: полная бессмыслица и никаких аналогий с реальностью, остается только посмеяться — это, мол, было интересно.

Во второй серии экспериментов ученые еще больше убедились в верности гипотезы: чем меньше смысла, тем смешнее. Они брали пару слов, считали их энтропию с помощью базы всех слов английского языка и по разнице результатов предсказывали, какое слово покажется испытуемым более смешным. С вероятностью до 90% математический метод верно предсказывал реакцию живых людей. Итак, на 90% смешное — это неожиданное.

Информатика

Компьютер из «Комеди Клаб»

Программисты из Virginia Tech, TTI–Chicago и Microsoft Research в этом году (2016 — прим. Vokrugsveta.ru) научили шутить компьютер. Популярным комиком он пока не стал, но первые шаги совершил. Сначала авторы подобрали простые картинки с людьми, животными и предметами и попросили добровольцев сделать из них коллажи. Дальше другая группа испытуемых оценивала, насколько забавными получились коллажи по шкале от 1 до 5. Эти данные использовали для машинного обучения алгоритма: компьютер должен был понять, какие сочетания предметов (вроде взрослого мужчины в яслях или котлеты вместо солнца) кажутся людям смешными, а какие — скучными и обычными.

В результате компьютер кое-что понял про механику нашего юмора и смог сам составлять смешные коллажи из тех же самых предметов — в 28 % случаев испытуемые не могли отличить картинки, придуманные машиной, от картинок людей. Кстати, у всех забавных изображений была общая черта: привычные предметы на них оказывались в непривычном контексте. Шопенгауэр с его пониманием юмора как разрыва между реальностью и ожиданиями снова оказался прав.

Взгляд социолога: свой среди своих

«Парень версия 5.0» и «девушка версия 3.4» любили друг друга. Однажды они сделали апгрейд до «мужа 1.0» и «жены 1.0», но что-то пошло не так. В новых версиях программ нашлись баги: «муж 1.0» удалил «романтику 9.5», «жена 1.0» установила мониторы на все его процессы, а потом программы и вовсе стали неожиданно выдавать детей.

Все версии этого длинного анекдота (выше мы привели его в сокращенном виде) на девяти самых популярных языках собирала по Интернету Лаймор Шифман, израильский профессор в области коммуникации. Она изучала, как шутка меняется в разных культурах. Выяснилось: японцы больше подтрунивали над женами, корейцы — над мужьями, в страстных португальских версиях вылезли пикантные подробности программ, а в целомудренных китайских — вирусы «тещи». В немецкой версии американские виды спорта и ассоциации (вроде NBA — баскетбол) менялись на местные (вроде Bundesliga). В арабской версии не было никаких отсылок к добрачным отношениям. Интересно, что ближе всего к английскому оригиналу оказалась португальская версия, а на втором месте русская (французская на четвертом).

Она изучала, как шутка меняется в разных культурах. Выяснилось: японцы больше подтрунивали над женами, корейцы — над мужьями, в страстных португальских версиях вылезли пикантные подробности программ, а в целомудренных китайских — вирусы «тещи». В немецкой версии американские виды спорта и ассоциации (вроде NBA — баскетбол) менялись на местные (вроде Bundesliga). В арабской версии не было никаких отсылок к добрачным отношениям. Интересно, что ближе всего к английскому оригиналу оказалась португальская версия, а на втором месте русская (французская на четвертом).

XVIII век «Лиотар смеющийся» — автопортрет швейцарского живописца Жан-Этьена Лиотара. Ок. 1770

Юмор помогает понять повседневную жизнь и найти в ней сторонников. Человек в 30 раз реже смеется в одиночестве, чем на людях: вряд ли кому-то придет в голову рассказывать анекдоты перед зеркалом. Все остроумие мы бережем для других, потому что юмор — способ прощупать социальную почву, понять, кто здесь свой, а кто чужой. Смеешься над шутками про Штирлица, тещу и Вовочку — наш человек и вообще хороший парень. С глупой улыбкой отсиживаешься в темном углу — с таким в разведку не пойдешь. Именно поэтому мужчины чаще приглашают на второе свидание девушек, смеющихся над их шутками («есть у нас что-то общее, я сразу почувствовал»), школьники так любят пересказывать друг другу свежий ролик на YouTube, хотя накануне каждый пересмотрел его раз по десять.

Смеешься над шутками про Штирлица, тещу и Вовочку — наш человек и вообще хороший парень. С глупой улыбкой отсиживаешься в темном углу — с таким в разведку не пойдешь. Именно поэтому мужчины чаще приглашают на второе свидание девушек, смеющихся над их шутками («есть у нас что-то общее, я сразу почувствовал»), школьники так любят пересказывать друг другу свежий ролик на YouTube, хотя накануне каждый пересмотрел его раз по десять.

Кстати, Лаймор Шифман провела еще одно исследование. Она собрала 100 самых популярных англоязычных анекдотов и посмотрела, как они расползлись в Интернете по другим странам и языкам. Французы потеряли буквально несколько из них, арабы — гораздо больше, а китайцы — уже почти все. Чем сильнее разница в культуре и языке, тем меньше общих анекдотов.

Взгляд биолога: ультразвуковой смех

Разные люди смеются над разными вещами. Американские психологи под руководством Яака Панксеппа доказали, что звери тоже умеют смеяться. В середине 1980-х годов они изучали крысиные игры. Ученые последовательно блокировали грызунам разные органы чувств и смотрели, как это будет влиять на их веселую возню. Самый яркий эффект дало отсутствие слуха: глухие крысята перестали прыгать друг другу на спину и весело копошиться в клетках. Игры прекратились.

Ученые последовательно блокировали грызунам разные органы чувств и смотрели, как это будет влиять на их веселую возню. Самый яркий эффект дало отсутствие слуха: глухие крысята перестали прыгать друг другу на спину и весело копошиться в клетках. Игры прекратились.

Оказалось, что крысы предупреждают сородичей о добрых намерениях писком на частоте 50 кГц, своеобразным ультразвуковым смехом. Такие радостные звуки в предвкушении еды они издают на месте кормежки, так добродушно приветствуют друг друга старые особи и так же, смехом, юнцы говорят друг другу: «Не бойся. Это странно, что я прыгнул тебе на спину, но я просто играю. Веселюсь».

У человека подобную функцию выполняет улыбка. Она как будто говорит: «Я впервые тебя вижу, я говорю странные вещи, на моей странице в Facebook (запрещенная в России экстремистская организация) такая крупная фотография, словно я подошел слишком близко к тебе, но я улыбаюсь и потому совсем не опасен».

Начало XX века «Девушка в большой шляпе», Роберт Генри (один из основоположников современного искусства США)

Юмор и смех — это средство сообщить другим о своих странных и необъяснимых, но не опасных открытиях. А также возможность преодолеть страх. Неслучайно в анекдотах так много секса, насилия и болезней. Люди хотят найти общие пределы дозволенного, перейти их на словах и с улыбкой, чтобы в жизни даже не приближаться к границе предельного опыта.

А также возможность преодолеть страх. Неслучайно в анекдотах так много секса, насилия и болезней. Люди хотят найти общие пределы дозволенного, перейти их на словах и с улыбкой, чтобы в жизни даже не приближаться к границе предельного опыта.

Вниманию математиков

Информационная энтропия

Понятие энтропии ввели физики, которые сделали ее мерой упорядоченности термодинамической системы: чем выше энтропия, тем больше в системе хаоса. Представим себе стол и 10 предметов, которые нужно разместить на нем. Пускай это будет наша термодинамическая система, которая может находиться в двух состояниях: в «порядке» (каждый из 10 предметов на своем месте) и в «беспорядке» (хоть один предмет не на месте). Понятно, что способов реализовать второе состояние гораздо больше, и поэтому его энтропия, пропорциональная числу этих способов, тоже больше. Кстати, по второму закону термодинамики все процессы в изолированных термодинамических системах идут в сторону увеличения энтропии. Поэтому и неудивительно, что наши вещи постоянно теряются. Просто хаос гораздо вероятнее порядка, для поддержания которого нужно неизменно вкладывать энергию извне.

Просто хаос гораздо вероятнее порядка, для поддержания которого нужно неизменно вкладывать энергию извне.

В XX веке американец Клод Шеннон решил описать с помощью энтропии информацию и в результате ввел новый термин «информационная энтропия», мера неожиданности передаваемого сигнала. По формуле, например, для каждой буквы в слове она равняется

-p

i log2(pi),

где pi — вероятность появления именно этой буквы. Чтобы лучше понять, представьте: вы сидите на телеграфе и принимаете какое-то трехбуквенное слово русского языка. Сначала вам передают первый знак, который может оказаться любой из 33 букв алфавита (за исключением Ь и Ъ). Информационная энтропия этой буквы равна

–1/31 х log

2(1/31)~0,16

И пускай это будет Л. Что дальше? Вы знаете, что в русском языке не так много слов из трех букв на Л: лес, лак, лик… Предположим, больше ничего не вспоминается. Вы не знаете, какое слово будет предпочтительнее, а потому вероятность следующего появления каждой из трех букв (Е, А, И) одинаковая:

–1/3 х log

2(1/3)~0,53

Пусть это будет Е. Теперь вы стопроцентно уверены, что третья буква С, и значит, ее информационная энтропия равняется уже

Теперь вы стопроцентно уверены, что третья буква С, и значит, ее информационная энтропия равняется уже

–1/1 х log

2(1/1)=0

Так что информационная энтропия всего слова равняется

0,16+0,53+0=0,69

При этом большая ее часть приходится на вторую букву. Именно она несла больше всего информации, в то время как первая Л не прояснила ситуацию, а последняя С уже, наоборот, никого не удивила.

На самом деле информационная энтропия Шеннона считается сложнее — в расчетах учитывается контекст сообщения (странно ожидать слова «лес», например, от сообщения с Марса) и просто взвешенная частота употребления слова или буквы (вряд ли мы всерьез будем ждать появления буквы Ы на первом месте или даже целого слова «лик»), — но суть остается такой же. Чем больше величина энтропии, тем неожиданнее и информативнее передаваемое сообщение. Так, сообщения «хч спт» и «хочу спать» обладают почти одинаковой информационной энтропией. Мы интуитивно понимаем, что «хч» — это «хочу», поскольку больше почти не знаем коротких слов с этими согласными, и гласные здесь даже в чем-то избыточны (а в других случаях не избыточны, ведь «спт» может быть на самом деле «спеть» или даже «сопеть»).

Взгляд физиолога: дофаминовая зависимость

Так что же происходит в нашей голове, когда нам смешно? Американский нейрофизиолог Скотт Уимз исследовал анатомию юмора с помощью МРТ-сканера. Он помещал в сканер людей, включал им смешные мультфильмы и фиксировал реакцию мозга. У испытуемых увеличивалась активность в зонах, отвечающих за дофаминовый цикл вознаграждения (дофамин — один из главных нейромедиаторов, веществ, регулирующих работу головного мозга; его часто называют гормоном счастья). Похожие эффекты, согласно другим исследованиям, вызывают кокаин, шоколад и видеоигры. Человек как будто подсажен природой на смех и юмор: кто раз от души посмеялся, тот будет стремиться к смеху и дальше.

Юмор создает зависимость. При этом некоторые зависимости дают и положительный эффект. Например, видеоигры могут способствовать обучению, а шоколад вызывает быстрое повышение сахара в крови, что бывает полезным и даже необходимым в определенных ситуациях. А в чем польза смеха? Ведь вместо шуточек и глупого веселья можно с серьезным видом заниматься самообразованием, уходом за садом или даже покорением мира (Гитлер, например, не любил и не понимал шуток). В романе Умберто Эко «Имя розы» хранитель монастырской библиотеки убивал всех людей, которые пытались добраться до потерянного трактата Аристотеля о комедии: «Иисус никогда не смеялся». Доказать мрачному монаху необходимость смеха коллегам так и не удалось.

В романе Умберто Эко «Имя розы» хранитель монастырской библиотеки убивал всех людей, которые пытались добраться до потерянного трактата Аристотеля о комедии: «Иисус никогда не смеялся». Доказать мрачному монаху необходимость смеха коллегам так и не удалось.

XX век Портрет Майкла Джексона, Энди Уорхол. 1984

Эту необходимость выявили исследования других нейрофизиологов (см. The Science of When We Laugh and Why, 2014). Оказывается, мозг работает с юмором, как с интеллектуальной загадкой, головоломкой. «Когда я дошел до самого дна, снизу постучали»: дно → падение → изгой → стук → помощь = поддержка → новый друг. Озарение: «Там снизу есть люк, чтобы выбраться, и вообще это неправда, что ты куда-то падаешь!» — кричит нам мозг (это интерпретация автора; в редакции «Вокруг света» данный анекдот трактуется более трагически). Смейтесь, жизнь будет легче!

Юмор — неуловимое умение совмещать несовместимое и различать скрытые смыслы там, где другие видят только черное и белое. Может, именно поэтому нам подсознательно нравятся остроумные и тонкие люди? Они быстро придут на помощь: сумеют найти выход из любой ситуации. Даже люк на дне моря или бассейна обнаружат.

Может, именно поэтому нам подсознательно нравятся остроумные и тонкие люди? Они быстро придут на помощь: сумеют найти выход из любой ситуации. Даже люк на дне моря или бассейна обнаружат.

Фото: Bridgeman / Fotodom.ru (x4), Alamy / Legion-media

Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 4, апрель 2016

Михаил Петров

Теги

- Юмор

- наука

Научный юмор — Телеканал «Наука»

Срочная новость

Названы лучшие работы конкурса «Снимай науку!»

Названы лучшие работы конкурса «Снимай науку!»

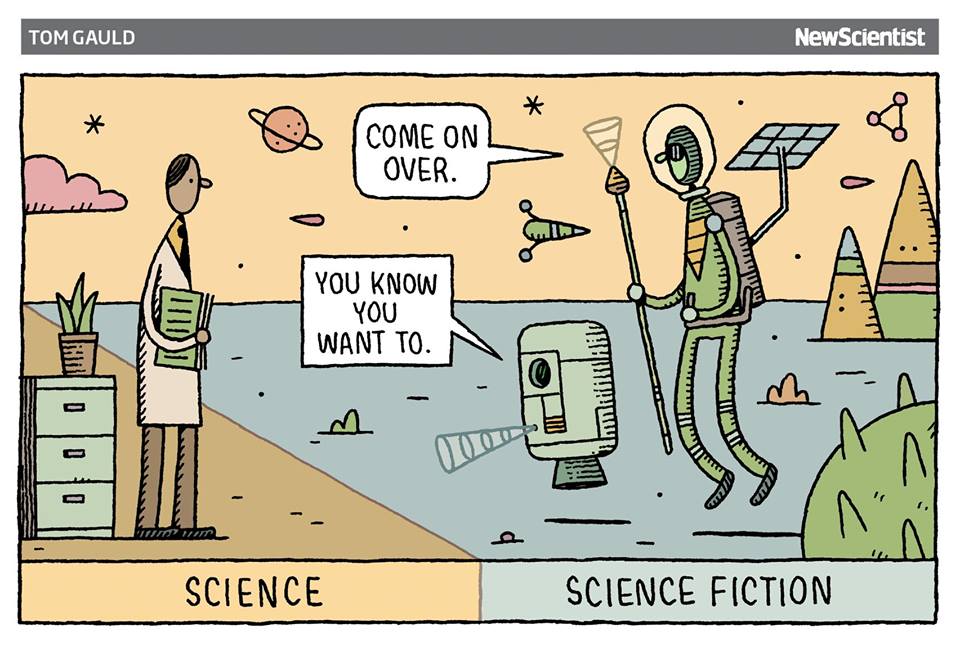

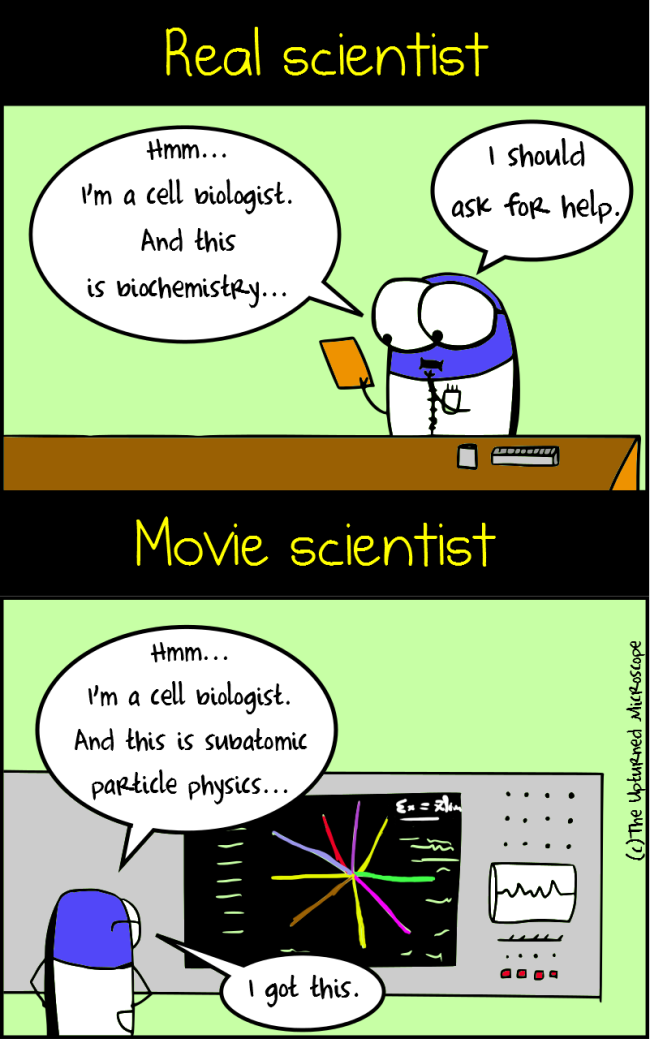

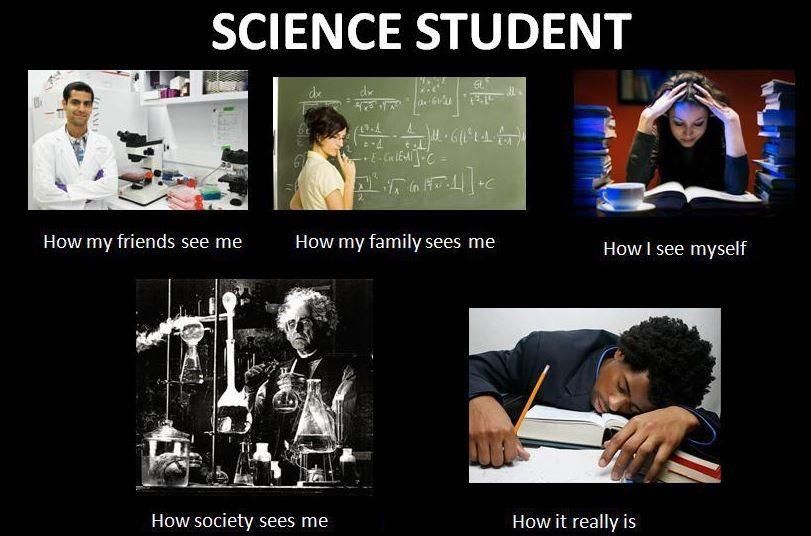

О чем шутят ученые? Мы выбрали самые интересные шутки и иронические эксперименты

Ученые тоже шутят. Предлагаем вам оценить тонкий научный юмор и улыбнуться!

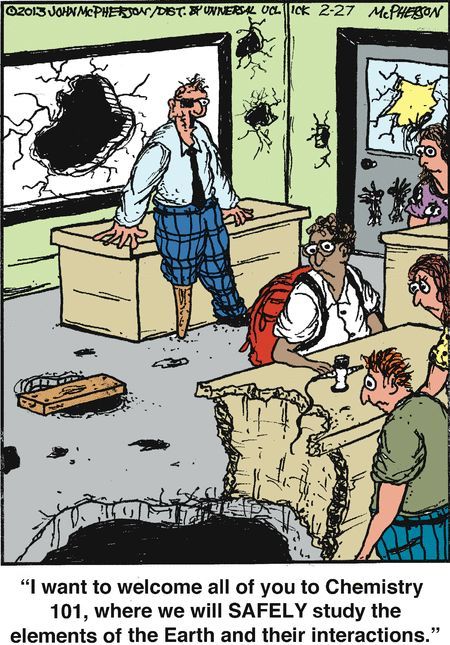

Как читать научные статьи?

В книге «Физики шутят» собрана инструкция о том, как правильно читать научные статьи и какой тайный смысл несут традиционные общеупотребительные выражения ученых. После этого читать научные работы вам станет значительно веселее.

После этого читать научные работы вам станет значительно веселее.

«Хорошо известно, что…» (Я не удосужился найти ссылку на работу, в которой об этом было сказано первый раз.)

«Имеет огромное теоретическое и практическое значение». (Мне лично это кажется интересным.)

«Поскольку не удалось ответить сразу на все эти вопросы…» (Эксперимент провалился, но печатную работу я все же сделаю.)

«Сначала изложим теорию». (Все выкладки, которые я успел сделать вчера вечером.)

«Очевидно…» (Я этого не проверял, но…)

«Эта работа была выполнена четыре года тому назад». (Нового материала для доклада у меня не было, а поехать на конференцию очень хотелось.)

«Для детального исследования мы выбрали три образца». (Результаты, полученные на остальных 20 образцах, не лезли ни в какие ворота.)

«Был выбран сплав висмута со свинцом, поскольку именно для него ожидаемый эффект должен был проявиться наиболее отчетливо». (Другого сплава у нас вообще не было.)

«Прямым методом». (С помощью грубой силы.)

(С помощью грубой силы.)

«Был случайно слегка поврежден во время работы». (Уронили на пол.)

«Обращались с исключительной осторожностью». (Не уронили на пол.)

«Параметры установки были существенно улучшены». (По сравнению с паршивой прошлогодней моделью.)

«Ясно, что потребуется большая дополнительная работа, прежде чем мы поймем…» (Я этого не понимаю.)

«Эти результаты будут опубликованы позднее». (Либо будут, либо нет.)

«На этот счет существует единодушное мнение». (Я знаю еще двух ребят, которые придерживаются того же мнения.)

«Можно поспорить с тем, что…» (Я сам придумал это возражение, потому что на него у меня есть хороший ответ.)

«Можно надеяться, что эта работа стимулирует дальнейший прогресс в рассматриваемой области». (Эта работа ничего особенного собой не представляет, но то же самое можно сказать и обо всех остальных работах, написанных на эту жалкую тему.)

«Наше исследование показало перспективность этого подхода». (Ничего пока не получилось, но мы хотим, чтобы правительство отпустило нужные средства. )

)

«Я благодарен Джону Смиту за помощь в экспериментах и Джону Брауну за ценное обсуждение». (Смит получил все результаты, а Браун объяснил, что они значат.)

Классификация ученых

В журнале The Journal of Irreproducible Results 1959 года ученые А. Кон и М. Брейер разработали шуточную классификацию людей науки. Кроме тех, кто выдает новые идеи, формулирует гипотезы и проверяет их, есть другие ученые, выполняющие довольно странные задачи. Этот перечень входит в следующий выпуск научного юмора «Физики продолжают шутить».

Эксплуататоры. Это исследователи с быстрой хваткой; уши и глаза их постоянно открыты. Такого ученого редко можно застать в собственной лаборатории, он предпочитает проводить время в обсуждениях с коллегами из других лабораторий и институтов, особенно если эти коллеги работают над тем, что его самого интересует.

Ценитель. Он способен оценить (и оценивает) хорошую работу, причем часто делает это лучше, чем сам автор работы. Критический ум, сочетающийся с врожденным непостоянством, виной тому, что результаты каждой последующей серии измерений существенно отличаются от всех предыдущих…

Критический ум, сочетающийся с врожденным непостоянством, виной тому, что результаты каждой последующей серии измерений существенно отличаются от всех предыдущих…

Улучшатель. Его достижения представлены очень немногочисленными, но превосходными статьями, основанными на экспериментах, которые повторялись столько раз, что все неожиданные или непредсказанные результаты удается отбросить с помощью изощренной статистической обработки.

Соавтор. Этот тип в совершенстве познал искусство научной дипломатии. Он без нажима добивается включения своего имени в списки авторов большинства статей, публикуемых сотрудниками отдела, где он работает, причем вклад его порой выражается лишь в решении вопроса, стоит ли употребить союз «и» в названии статьи. Некоторые люди придерживаются мнения, что соавтор — это почти то же самое, что советчик, а что такое советчик, знает каждый, кто играл в карты или шахматы.

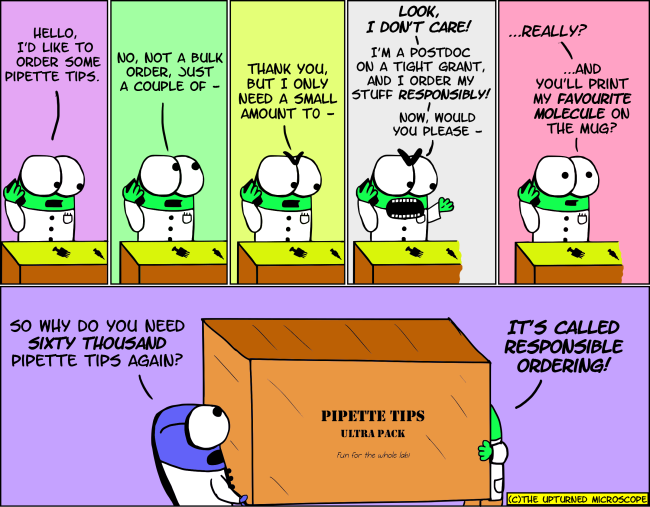

Приборист. …некоторые научные работники смыслом своей жизни считают получение и (может быть) использование возможно большего числа предельно современных приборов. Посетить такую лабораторию – одно удовольствие. Просто душа радуется при виде комнат, забитых ультрасовременным оборудованием, которое сверкает стеклом и никелем. Благоговейный страх внушают пышные названия многочисленных установок, которые используются скорее для того, чтобы произвести впечатление на посетителей, нежели для какой-нибудь другой цели.

Посетить такую лабораторию – одно удовольствие. Просто душа радуется при виде комнат, забитых ультрасовременным оборудованием, которое сверкает стеклом и никелем. Благоговейный страх внушают пышные названия многочисленных установок, которые используются скорее для того, чтобы произвести впечатление на посетителей, нежели для какой-нибудь другой цели.

Пережевыватель. Такой человек поселяется обычно в какой-нибудь слаборазвитой стране. Публикует там свои соображения и находки, предваряя их таким вступлением: «Впервые в истории… (следует название страны) было наблюдено…», после чего честно воспроизводится перевод на местный язык какой-нибудь работы, сделанной другими людьми в другом месте.

Авторы классификации подчеркивают, что список не полный. Встречаются среди ученых и первооткрыватели, продолжатели, мыслители, распространители, громкоговорители, толкачи, самозванцы, деквалификаторы, сокрушители, ниспровергатели, энтузиасты, пренебрегатели, компликаторы и т. д. «Мы уверены, что читатель, обладающий воображением, сможет легко сконструировать образы всех ученых, с которыми он лично знаком», — резюмируют авторы.

«Мы уверены, что читатель, обладающий воображением, сможет легко сконструировать образы всех ученых, с которыми он лично знаком», — резюмируют авторы.

Математическая теория охоты

Шутливая статья «К математической теории охоты» была опубликована в журнале American Mathematical Monthly в 1938 году под псевдонимом H. Petard, но под ним скрывался математик Ральф Боас. Он рассуждает о том, как поймать льва в пустыне Сахара различными научными методами.

Математические методы

1. Метод инверсивной геометрии. Помещаем в заданную точку пустыни клетку, входим в нее и запираем изнутри. Производим инверсию пространства по отношению к клетке. Теперь лев внутри клетки, а мы — снаружи.

2. Метод проективной геометрии. Без ограничения общности мы можем рассматривать пустыню Сахара как плоскость. Проектируем плоскость на линию, а линию — в точку, находящуюся внутри клетки. Лев проектируется в ту же точку.

3. Метод Больцано — Вейерштрасса. Рассекаем пустыню линией, проходящей с севера на юг. Лев находится либо в восточной части пустыни, либо в западной. Предположим для определенности, что он находится в западной части. Рассекаем ее линией, идущей с запада на восток. Лев находится либо в северной части, либо в южной. Предположим для определенности, что он находится в южной части, рассекаем ее линией, идущей с севера на юг. Продолжаем этот процесс до бесконечности, воздвигая после каждого шага крепкую решетку вдоль разграничительной линии. Площадь последовательно получаемых областей стремится к нулю, так что лев в конце концов оказывается окруженным решеткой произвольно малого периметра.

Рассекаем пустыню линией, проходящей с севера на юг. Лев находится либо в восточной части пустыни, либо в западной. Предположим для определенности, что он находится в западной части. Рассекаем ее линией, идущей с запада на восток. Лев находится либо в северной части, либо в южной. Предположим для определенности, что он находится в южной части, рассекаем ее линией, идущей с севера на юг. Продолжаем этот процесс до бесконечности, воздвигая после каждого шага крепкую решетку вдоль разграничительной линии. Площадь последовательно получаемых областей стремится к нулю, так что лев в конце концов оказывается окруженным решеткой произвольно малого периметра.

4. Комбинированный метод. Заметим, что пустыня представляет собой сепарабельное пространство. Оно содержит всюду плотное множество точек, из которого мы выбираем последовательность точек, имеющих пределом местоположение льва. Затем по этим точкам, захватив с собой необходимое снаряжение, крадучись, подбираемся к льву.

5. Топологический метод. Заметим, что связность тела льва во всяком случае не меньше, чем связность тора. Переводим пустыню в четырехмерное пространство. В этом пространстве можно непрерывным образом выполнить такую деформацию, что по возвращении в трехмерное пространство лев окажется завязанным в узел. В таком состоянии он беспомощен.

Заметим, что связность тела льва во всяком случае не меньше, чем связность тора. Переводим пустыню в четырехмерное пространство. В этом пространстве можно непрерывным образом выполнить такую деформацию, что по возвращении в трехмерное пространство лев окажется завязанным в узел. В таком состоянии он беспомощен.

6. Метод Коши, или функционально-теоретический. Рассмотрим льва как аналитическую функцию координат f(x) и запишем интеграл, где С — контур, ограничивающий пустыню, а у — точка, в которой находится клетка. После вычисления интеграла получается f(у), то есть лев в клетке.

Методы теоретической физики

1. Метод Дирака. Отмечаем, что дикие львы в пустыне Сахара являются величинами ненаблюдаемыми. Следовательно, все наблюдаемые львы в пустыне Сахара — ручные. Поимку ручного льва предоставляем читателю в качестве самостоятельного упражнения.

2. Метод Шредингера. В любом случае существует положительная, отличная от нуля вероятность, что лев сам окажется в клетке. Сидите и ждите.

Сидите и ждите.

3. Метод ядерной физики. Поместите ручного льва в клетку и примените к нему и дикому льву обменный оператор Майорана. Или предположим, что мы хотели поймать льва, а поймали львицу. Поместим тогда последнюю в клетку и применим к ней обменный оператор Гейзенберга, который обменивает спины.

Методы экспериментальной физики

1. Термодинамический метод. Через пустыню натянем полупроницаемую мембрану, которая пропускает через себя все, кроме льва.

2. Метод активации. Облучим пустыню медленными нейтронами. Внутри льва будет наведена радиоактивность и он начнет распадаться. Если подождать достаточно долго, лев не сможет оказать никакого сопротивления.

Земля как управляемый космический корабль

Однажды ученый Дэрол Фроман произнес на банкете после конференции по физике плазмы речь. Ее слушали ученые из Американского физического общества в ноябре 1961 года в Колорадо-Спрингс. Приведем фрагмент.

«Поскольку я не очень хорошо разбираюсь в физике плазмы и термоядерном синтезе, я буду говорить не о самих этих явлениях, а об одном их практическом применении в ближайшем будущем.

Но мне жаль и тех, кто останется на Земле. Ведь наше Солнце не вечно. Оно когда-нибудь пожухнет, погрузив все окружающее в космический мрак и холод. Как мне рассказывал Фред [Фред Хойл], через пару миллиардов лет на Земле будет так холодно, что не то что о комфорте, о самой жизни на этой планете не может быть и речи. А следовательно, имеет явный смысл куда-нибудь податься. Мне кажется, что для большинства из нас самым удобным космическим кораблем все же была бы сама Земля. Поэтому, если нам не нравится, что наше светило постепенно гаснет, и вообще, если все в Солнечной системе нам надоело, зачем здесь оставаться? Давайте полетим куда-нибудь прямо на нашей Земле. При этом все трудности, связанные с космическим полетом, отпадут сами собой. Ведь проблемы защиты от радиации не существует, на Земле есть атмосфера, да и скорость движения будет невелика. Безопасность и приятность такого путешествия очевидны. Однако хватит ли нам энергии?

Безопасность и приятность такого путешествия очевидны. Однако хватит ли нам энергии?

Прежде всего понадобятся тепло и свет: ведь в течение долгого времени мы будем удалены от Солнца или какой-либо другой звезды. Дейтерий, содержащийся в океанской воде, может дать нам 1038 эрг, следовательно, если использовать его только для отопления и освещения, то этого хватит на 3 млн лет — срок вполне достаточный. Правда, здесь имеется небольшая загвоздка. При нашей скорости мы будем потреблять 3 х 1010 фунтов дейтерия в год, а стоимость его $100 за фунт, следовательно, потребляемый дейтерий в 100 раз превысит годовой бюджет современных воздушных сил. Но, быть может, удастся получать дейтерий по оптовым ценам?

Однако нам понадобится еще энергия для того, чтобы оторваться от Солнца. Расчет показывает, что на это пойдет 2,4 х 1040 эрг, то есть гораздо больше, чем может дать весь океанский дейтерий. Поэтому необходимо будет изыскать другие источники энергии. Я полагаю, что для решения этой проблемы нам придется обратиться к синтезу альфа-частицы из четырех протонов. При использовании этой реакции все протоны Мирового океана дадут нам энергию 1042 эрг, то есть в сорок раз больше того, что нужно, чтобы оторваться от Солнца.

Я полагаю, что для решения этой проблемы нам придется обратиться к синтезу альфа-частицы из четырех протонов. При использовании этой реакции все протоны Мирового океана дадут нам энергию 1042 эрг, то есть в сорок раз больше того, что нужно, чтобы оторваться от Солнца.

В качестве рабочего тела можно использовать песок. Выбрасывая 1000 молекул SiО2 на каждую синтезированную альфа-частицу, мы для отрыва от Солнца должны будем истратить всего 4% массы Земли. Мне кажется, что мы можем себе это позволить. Тем более что для такой цели не жалко будет израсходовать Луну: ведь вдали от Солнца от нее все равно нет никакого проку. Покинув Солнечную систему и скитаясь в космическом пространстве, мы, вероятно, сможем время от времени еще пополнять наши запасы массы и энергии, заправляясь на лету за счет встречающихся по дороге планет. На пути осуществления этих планов пока стоит одно принципиальное препятствие: мы не умеем осуществлять цепную реакцию 4p → He4. Теперь вы видите, какая это важная проблема. Нам нужно удвоить свои усилия для ее решения. Время не терпит: Земля провела у Солнца уже две трети отпущенного ей срока. Уверяю вас: в космосе нам будет отлично. Возможно, нам так понравится, что мы даже не захотим прилепиться к новой звезде».

Нам нужно удвоить свои усилия для ее решения. Время не терпит: Земля провела у Солнца уже две трети отпущенного ей срока. Уверяю вас: в космосе нам будет отлично. Возможно, нам так понравится, что мы даже не захотим прилепиться к новой звезде».

Научные анекдоты

Лауреат Нобелевской премии 1925 года, американский физик немецкого происхождения Джемс Франк рассказал однажды: «Приснился мне на днях покойный Карл Рунге, я его и спрашиваю: «Как у вас на том свете? Наверное, все физические законы известны?» А он говорит: «Здесь дают право выбора: можешь знать либо все, либо то же, что и на Земле. Я выбрал второе, а то уж очень скучно было бы»».

***

Давида Гильберта (1862–1943) спросили об одном из его бывших учеников.

— А, этот-то? — вспомнил Гильберт. — Он стал поэтом. Для математики у него было слишком мало воображения.

***

Марвин Камрас: «Если бы Нобелевская премия присуждалась за отговорки, то наша лаборатория получила бы ее давным-давно».

***

Один из основоположников квантовой теории Макс Планк в молодости пришел к 70-летнему профессору Филиппу Жолли и сказал ему, что решил заниматься теоретической физикой.

— Молодой человек, — сказал маститый ученый, — зачем вы хотите испортить себе жизнь, ведь теоретическая физика уже в основном закончена… Стоит ли браться за такое бесперспективное дело?!

***

Уильям Томсон (лорд Кельвин) однажды вынужден был отменить свою лекцию и написал на доске: «Professor Tomson will not meet his classes today» («Профессор Томсон не сможет встретиться сегодня со своими учениками»). Студенты решили подшутить над профессором и стерли букву с в слове classes. На следующий день, увидев надпись, Томсон не растерялся, а стерев еще одну букву в том же слове, молча ушел.

(Classes — «классы», lasses — «любовницы», asses — «ослы». — Прим. ред.)

***

Эйнштейн был в гостях у своих знакомых. Начался дождь. Когда Эйнштейн собрался уходить, ему стали предлагать взять шляпу.

— Зачем? — сказал Эйнштейн. — Я знал, что будет дождь, и именно поэтому не надел шляпу. Ведь она сохнет дольше, чем мои волосы. Это же очевидно.

***

В начале научной карьеры Эйнштейна один журналист спросил госпожу Эйнштейн, что она думает о своем муже.

– Мой муж гений! — сказала госпожа Эйнштейн. — Он умеет делать абсолютно все, кроме денег.

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации

Расскажите друзьям

- Околонаука

В Казани открылась выставка фотоконкурса «Снимай науку!»

- Живое

- Хемофилия

Ученые научились понимать, что «говорят» водоросли

- Что было раньше

Реконструировано лицо «вампира» XVIII века, похороненного в Коннектикуте

- Эволюция сегодня

- Живое

Уникальная находка рассказала, как выглядели первые животные со скелетом

- Живое

- Социальное животное

Исследование показало, что котики не только милые — котик может изобличить преступника

Shutterstock

Ученые выяснили, по каким признакам можно определить наличие «генов долголетия»

Федеральный портал «Российское образование»

Московский школьник создал перчатку, которая может распознавать жестовый язык

Спинозавр охотится

Shutterstock

Палеонтологи нашли останки крупнейшего в истории наземного хищника Европы

Фрагмент рукописи

Museum of the Bible

Найдена часть утерянного древнейшего звездного каталога — 2000-летней рукописи Гиппарха

East News

Большой адронный коллайдер разогнался до беспрецедентного уровня энергии

Хотите быть в курсе последних событий в науке?

Оставьте ваш email и подпишитесь на нашу рассылку

Ваш e-mail

Нажимая на кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Что смешного? Наука о том, почему мы смеемся

«Сколько психологов нужно… чтобы объяснить шутку?»

Много, оказывается. Как отметил психолог Кристиан Джарретт в статье 2013 года, в названии которой находится эта загадка, ученые до сих пор пытаются объяснить, что именно заставляет людей смеяться. Действительно, понятие юмора само по себе неуловимо. Хотя все интуитивно понимают, что такое юмор, и словари могут определять его просто как «качество быть забавным», его трудно определить так, чтобы он охватывал все его аспекты. Это может вызвать простую улыбку или взрывной смех; это может быть передано словами, образами или действиями, а также фотографиями, фильмами, пародиями или пьесами; и это может принимать широкий спектр форм, от невинных шуток до язвительного сарказма, от физических приколов и фарса до интеллектуального двусмысленности.

Как отметил психолог Кристиан Джарретт в статье 2013 года, в названии которой находится эта загадка, ученые до сих пор пытаются объяснить, что именно заставляет людей смеяться. Действительно, понятие юмора само по себе неуловимо. Хотя все интуитивно понимают, что такое юмор, и словари могут определять его просто как «качество быть забавным», его трудно определить так, чтобы он охватывал все его аспекты. Это может вызвать простую улыбку или взрывной смех; это может быть передано словами, образами или действиями, а также фотографиями, фильмами, пародиями или пьесами; и это может принимать широкий спектр форм, от невинных шуток до язвительного сарказма, от физических приколов и фарса до интеллектуального двусмысленности.

Несмотря на это, прогресс был достигнут. И некоторые исследования вышли из лаборатории, чтобы исследовать юмор в его естественной среде обитания: повседневной жизни.

Величайший из них: Чарли Чаплин был одним из отцов фарсовой комедии, основанной на физических приколах. Чаплин усовершенствовал свою комедию, придав ей оттенок меланхолии и общественной ответственности. Предоставлено: Макс Манн Отри Getty Images

Чаплин усовершенствовал свою комедию, придав ей оттенок меланхолии и общественной ответственности. Предоставлено: Макс Манн Отри Getty Images

Превосходство и облегчение

На протяжении более 2000 лет эксперты предполагали, что все формы юмора имеют общий ингредиент. Поисками этой сущности занимались сначала философы, а затем психологи, которые формализовали философские идеи и переводили их в концепции, которые можно было проверить.

Возможно, самая старая теория юмора, восходящая к Платону и другим древнегреческим философам, утверждает, что люди находят юмор и смеются над более ранними версиями самих себя и над несчастьями других из-за чувства превосходства.

В 18 веке возникла теория освобождения. Самая известная версия, позже сформулированная Зигмундом Фрейдом, утверждала, что смех позволяет людям выпустить пар или высвободить сдерживаемую «нервную энергию». По Фрейду, этот процесс объясняет, почему табуированные копрологические и сексуальные темы и шутки, затрагивающие острые социальные и этнические темы, могут нас развлекать. Когда наступает кульминация, энергия, затрачиваемая на подавление неуместных эмоций, таких как желание или враждебность, больше не нужна и высвобождается в виде смеха.

Когда наступает кульминация, энергия, затрачиваемая на подавление неуместных эмоций, таких как желание или враждебность, больше не нужна и высвобождается в виде смеха.

Третьим давним объяснением юмора является теория несоответствия. Люди смеются над сопоставлением несовместимых понятий и неповиновением их ожиданиям, то есть над несоответствием между ожиданиями и реальностью. Согласно варианту теории, известному как разрешение несоответствия, смех возникает, когда человек обнаруживает неожиданное решение кажущегося несоответствия, например, когда человек улавливает двойной смысл в утверждении и, таким образом, видит это утверждение в совершенно новом свете.

Доброкачественное нарушение

Все эти и другие объяснения что-то улавливают, но их недостаточно. Они не обеспечивают полной теоретической основы с гипотезой, которую можно измерить с помощью четко определенных параметров. Они также не объясняют все виды юмора. Ни один из них, например, не проясняет привлекательность фарса. В 2010 году в журнале Psychological Science, А. Питер Макгроу и Калеб Уоррен, оба тогда работавшие в Университете Колорадо в Боулдере, предложили теорию, которую они назвали «доброкачественным нарушением», чтобы объединить предыдущие теории и устранить их ограничения. «Это очень интересная идея, — говорит Делия Кьяро, лингвист Болонского университета в Италии.

В 2010 году в журнале Psychological Science, А. Питер Макгроу и Калеб Уоррен, оба тогда работавшие в Университете Колорадо в Боулдере, предложили теорию, которую они назвали «доброкачественным нарушением», чтобы объединить предыдущие теории и устранить их ограничения. «Это очень интересная идея, — говорит Делия Кьяро, лингвист Болонского университета в Италии.

Гипотеза Макгроу и Уоррена вытекает из теории несоответствия, но идет глубже. Они предполагают, что юмор возникает, когда человек одновременно признает, что была нарушена этическая, социальная или физическая норма, и что это нарушение не очень оскорбительно, предосудительно или огорчительно. Таким образом, тот, кто считает нарушение незначительным, будет удивлен, а тот, кто найдет его скандальным, отвратительным или просто неинтересным, — нет.

Экспериментальные результаты исследований, проведенных МакГроу и Уорреном, подтверждают эту гипотезу. Рассмотрим, например, историю церкви, которая набирает верующих, участвуя в розыгрыше внедорожника для всех, кто присоединится к ней в течение следующих шести месяцев. Все участники исследования сочли ситуацию неуместной, но только неверующие с готовностью посмеялись над ней.

Все участники исследования сочли ситуацию неуместной, но только неверующие с готовностью посмеялись над ней.

Легкомыслие также может частично быть результатом расстояния от ситуации, например, во времени. Было сказано, что юмор — это трагедия плюс время, и Макгроу, Уоррен и их коллеги поддержали это мнение в 2012 году, еще раз в Psychological Science . Воспоминание о серьезных несчастьях (например, автомобильная авария, не имевшая долговременных последствий для сохранения свежести воспоминаний) может казаться тем более забавным, чем больше времени проходит.

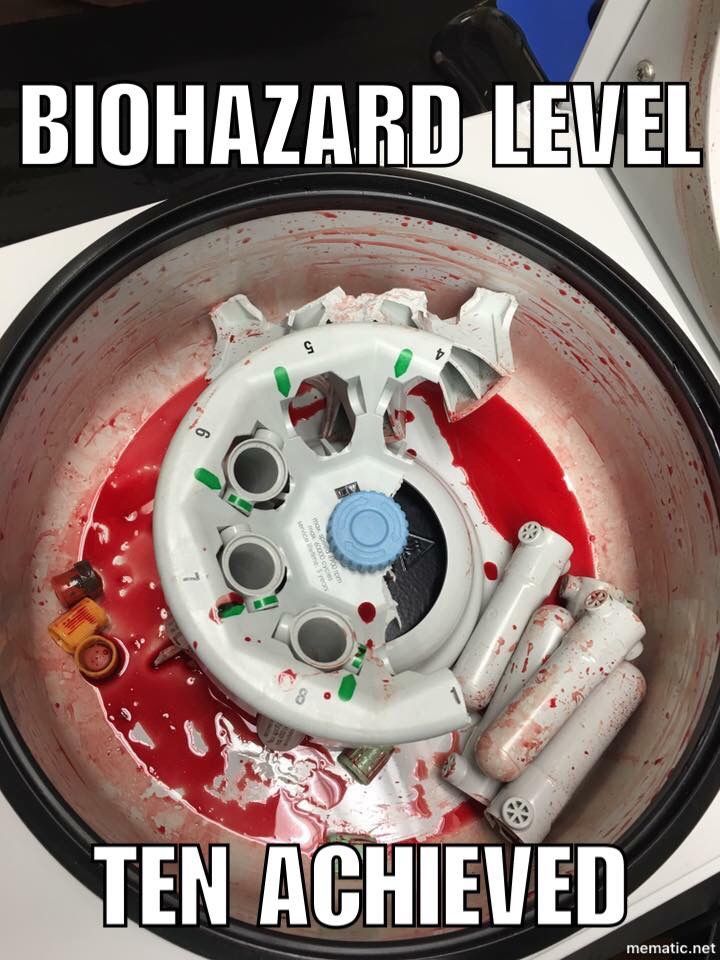

Географическая или эмоциональная удаленность также придает некоторую дистанцию, как и восприятие ситуации как воображаемой. В другом тесте добровольцев забавляли жуткие фотографии (например, мужчина с пальцем, торчащим из носа и высунутым из глаза), если изображения представлялись как эффекты, созданные с помощью Photoshop, но участников меньше забавляли, если им говорили, что изображения подлинные. И наоборот, люди больше смеялись над банальными аномалиями (человек с замороженной бородой), если считали их правдой. Макгроу утверждает, что, кажется, существует оптимальная комическая точка, в которой баланс между тем, насколько вещь плоха, и тем, насколько она далека от реальности.

Макгроу утверждает, что, кажется, существует оптимальная комическая точка, в которой баланс между тем, насколько вещь плоха, и тем, насколько она далека от реальности.

Эволюционная теория

Однако идея доброкачественного нарушения имеет ограничения: она описывает триггеры смеха, но не объясняет, например, роль юмора в эволюционном успехе человечества. Несколько других теорий, каждая из которых содержит элементы более старых концепций, пытаются объяснить юмор с эволюционной точки зрения. Гил Грингросс, антрополог, работавший в то время в Университете Нью-Мексико, заметил, что юмор и смех встречаются в каждом обществе, а также у обезьян и даже у крыс. Эта универсальность предполагает эволюционную роль, хотя юмор и смех вполне могут быть побочным продуктом какого-то другого процесса, важного для выживания.

В выпуске журнала Quarterly Review of Biology за 2005 год биолог-эволюционист Дэвид Слоан Уилсон и его коллега Мэтью Жерве, работавшие тогда в Бингемтонском университете, предложили объяснение эволюционных преимуществ юмора. Уилсон — главный сторонник группового отбора, эволюционной теории, основанной на идее о том, что у таких социальных видов, как наш, естественный отбор отдает предпочтение характеристикам, способствующим выживанию группы, а не только отдельных особей

Уилсон — главный сторонник группового отбора, эволюционной теории, основанной на идее о том, что у таких социальных видов, как наш, естественный отбор отдает предпочтение характеристикам, способствующим выживанию группы, а не только отдельных особей

Уилсон и Жерве применили концепцию группового отбора. к двум разным типам человеческого смеха. Спонтанный, эмоциональный, импульсивный и непроизвольный смех является искренним выражением веселья и радости и является реакцией на игру и шутки; это проявляется в улыбках ребенка или во время хулиганства или щекотки. Это проявление веселья называется смехом Дюшенна в честь ученого Гийома-Бенжамина-Амана Дюшенна де Булонь, впервые описавшего его в середине 19 века.век. И наоборот, смех без Дюшенна представляет собой изученную и не очень эмоциональную имитацию спонтанного смеха. Люди используют его как добровольную социальную стратегию — например, когда их улыбки и смех прерывают обычные разговоры, даже если эти разговоры не особенно смешны.

Выражение лица и нервные пути, которые его контролируют, различаются между двумя видами смеха, говорят авторы. Смех Дюшенна возникает в стволе головного мозга и лимбической системе (отвечающей за эмоции), тогда как смех не Дюшенна контролируется произвольными премоторными областями (считается, что они участвуют в планировании движений) лобной коры. Нервные механизмы настолько различны, что при некоторых формах паралича лицевого нерва затрагивается только тот или иной путь. Согласно Уилсону и Жерве, две формы смеха и лежащие в их основе нейронные механизмы возникли в разное время. Спонтанный смех берет свое начало в играх ранних приматов и на самом деле имеет общие черты с вокализацией животных. Контролируемый смех мог развиться позже, с развитием непринужденной беседы, оскорблений и насмешек в социальных взаимодействиях.

Авторы предполагают, что в конечном итоге смех приматов постепенно адаптировался и развивался в ходе биологической и культурной эволюции человека в несколько этапов. Между четырьмя и двумя миллионами лет назад смех Дюшенна стал средством эмоционального заражения, социальным клеем у давно вымерших предков человека; это способствовало взаимодействию между членами группы в периоды безопасности и насыщения. Смех членов группы в ответ на то, что Уилсон и Жерве называют протоюмором — несерьезные нарушения социальных норм, — был надежным индикатором такого спокойного, безопасного времени и проложил путь к игривым эмоциям.

Между четырьмя и двумя миллионами лет назад смех Дюшенна стал средством эмоционального заражения, социальным клеем у давно вымерших предков человека; это способствовало взаимодействию между членами группы в периоды безопасности и насыщения. Смех членов группы в ответ на то, что Уилсон и Жерве называют протоюмором — несерьезные нарушения социальных норм, — был надежным индикатором такого спокойного, безопасного времени и проложил путь к игривым эмоциям.

Когда более поздние предки приобрели более сложные когнитивные и социальные навыки, смех Дюшенна и протоюмор стали основой для юмора во всех его самых сложных аспектах и для новых функций. Теперь проявился недюшенновский смех вместе с его темной стороной: стратегической, расчетливой и даже насмешливой и агрессивной.

На протяжении многих лет дополнительные теории предлагали различные объяснения роли юмора в эволюции, предполагая, что юмор и смех могут играть роль в выборе сексуальных партнеров и подавлении агрессии и конфликтов.

Характерные шутки Лорел и Харди являются примерами поджанра фарса, называемого медленным сжиганием, термин, который относится к ситуации, когда, казалось бы, незначительный инцидент неумолимо приводит к разрушительному финалу. Предоставлено: Getty Images

Найди ошибку

Одно из недавних предложений содержится в книге 2011 года, посвященной эволюционному объяснению юмора, Шутки изнутри: использование юмора для обратного проектирования разума (MIT Press, 2011) автора Мэтью М. Херли из Индианского университета в Блумингтоне, Дэниел С. Деннет (известный философ из Университета Тафтса) и Реджинал Адамс-младший из Пенсильванского государственного университета. Книга выросла из идей, предложенных Херли.

Херли заинтересовался, написал он на своем сайте, что противоречит. «Юмор связан с какой-то ошибкой. Каждый каламбур, шутка и комический случай, казалось, содержали какого-то дурака — «острие» шутки», — объяснил он. И типичным ответом является наслаждение идиотизмом, что «имеет смысл, когда это ваш враг или ваш конкурент терпит неудачу, но не когда это вы или ваши близкие». Это наблюдение привело его к вопросу: «Почему нам нравятся ошибки?» и предположить, что люди наслаждаются не ошибками как таковыми. Это «эмоциональная награда за обнаружение и, таким образом, исправление ошибок в мышлении. Нам не нравится делает ошибок, нам нравится их исправлять».

Это наблюдение привело его к вопросу: «Почему нам нравятся ошибки?» и предположить, что люди наслаждаются не ошибками как таковыми. Это «эмоциональная награда за обнаружение и, таким образом, исправление ошибок в мышлении. Нам не нравится делает ошибок, нам нравится их исправлять».

Тезис Херли заключается в том, что наш разум постоянно делает эмпирические предположения о том, что произойдет дальше, и о намерениях других. Идея состоит в том, что юмор развился из этого постоянного процесса подтверждения: люди получают удовольствие, находя несоответствия между ожиданиями и реальностью, когда эти несоответствия безобидны, и это удовольствие заставляет нас искать такие несоответствия. (А именно: «Мне было интересно, почему фрисби становится больше, а потом меня осенило».) Более того, смех — это публичный признак нашей способности распознавать несоответствия. Это знак, который повышает наш социальный статус и позволяет нам привлекать репродуктивных партнеров.

Другими словами, шутка для чувства юмора — то же, что канноли (с жиром и сахаром) для вкуса. Это «сверхъестественный» стимул, вызывающий всплеск чувственного удовольствия — в данном случае в результате обнаружения ошибок. И поскольку понимание несоответствий требует запаса знаний и убеждений, совместный смех сигнализирует об общности мировоззрений, предпочтений и убеждений, что укрепляет социальные связи и чувство принадлежности к одной группе. Как сказал Херли психологу Джарретту в 2013 году, теория выходит за рамки предсказания того, что заставляет людей смеяться. Это также объясняет познавательную ценность юмора и его роль в выживании.

Это «сверхъестественный» стимул, вызывающий всплеск чувственного удовольствия — в данном случае в результате обнаружения ошибок. И поскольку понимание несоответствий требует запаса знаний и убеждений, совместный смех сигнализирует об общности мировоззрений, предпочтений и убеждений, что укрепляет социальные связи и чувство принадлежности к одной группе. Как сказал Херли психологу Джарретту в 2013 году, теория выходит за рамки предсказания того, что заставляет людей смеяться. Это также объясняет познавательную ценность юмора и его роль в выживании.

И все же, как заметил Грингросс в обзоре Inside Jokes, , даже эта теория неполна. Он отвечает на некоторые вопросы, но оставляет другие нерешенными, например: «Почему наша оценка юмора и удовольствия меняется в зависимости от нашего настроения или других ситуационных условий?»

Джованнантонио Форабоско, психолог и редактор итальянского журнала, посвященного изучению юмора ( Rivista Italiana di Studi sull’Umorismo или RISU ), соглашается: «Мы, конечно, не слышали последнего слова». он говорит.

он говорит.

Вопросы без ответов

Другие вопросы остаются. Например, как можно примирить иногда противоположные функции юмора, такие как укрепление социальных связей и отторжение других с насмешкой? И когда смех усиливает чувство социальной связи, является ли этот эффект фундаментальной функцией смеха или простым побочным продуктом какой-то другой основной роли (подобно тому, как еда с людьми имеет неоспоримую социальную ценность, даже если еда в первую очередь мотивирована потребностью в пище? )?

Существует много свидетельств фундаментальной функции. Роберт Провайн из Университета Мэриленда, графство Балтимор, показал, например, в Current Directions in Psychological Science, , что люди смеются в 30 раз больше в компании других, чем в одиночку. В своем исследовании он и его студенты тайно наблюдали спонтанный смех, когда люди занимались своими делами в самых разных условиях, от студенческого союза до торговых центров.

Форабоско отмечает, что существует также некоторая путаница в отношениях между юмором и смехом: «Смех — явление более социальное, и он возникает по причинам, отличным от юмора, в том числе и неприятным. Более того, юмор не всегда заставляет нас смеяться». Он отмечает случаи, когда человека очерняют или когда наблюдение кажется забавным, но не вызывает смеха.

Более того, юмор не всегда заставляет нас смеяться». Он отмечает случаи, когда человека очерняют или когда наблюдение кажется забавным, но не вызывает смеха.

Еще одна затянувшаяся область споров касается роли юмора в сексуальном влечении и, следовательно, репродуктивном успехе. С одной точки зрения, умение быть забавным является признаком здорового мозга и хороших генов и, следовательно, привлекает партнеров. Исследователи обнаружили, что мужчины более склонны быть забавными, а женщины более склонны ценить хорошее чувство юмора, то есть мужчины конкурируют за внимание, а женщины делают выбор. Но мнения на этот счет, конечно, расходятся.

Даже обоснованность поиска единой теории юмора обсуждается. «Самонадеянно думать о том, чтобы раскрыть секрет юмора с помощью единой теории», — говорит Форабоско. «Мы понимаем многие аспекты этого, и теперь нейронауки помогают прояснить важные вопросы. Но что касается ее сущности, это все равно, что сказать: «Давайте определим сущность любви». Мы можем изучать ее с разных сторон; мы можем измерить влияние взгляда возлюбленного на частоту сердечных сокращений любовника. Но это не объясняет любви. То же самое и с юмором. На самом деле, я всегда обращаюсь к нему, описывая его, а не определяя».

Мы можем изучать ее с разных сторон; мы можем измерить влияние взгляда возлюбленного на частоту сердечных сокращений любовника. Но это не объясняет любви. То же самое и с юмором. На самом деле, я всегда обращаюсь к нему, описывая его, а не определяя».

Тем не менее, некоторые общие черты в настоящее время признаются почти всеми учеными, изучающими юмор. Один из них, отмечает Форабоско, — это когнитивный элемент: восприятие несоответствия. «Это необходимо, но недостаточно, — говорит он, — потому что есть несоответствия, которые не смешны». Таким образом, мы должны увидеть, какие другие элементы задействованы. На мой взгляд, например, несоответствие должно быть устранено, но не разрешено полностью; оно должно оставаться двусмысленным, чем-то странным, что никогда полностью не объясняется».

Другие когнитивные и психологические элементы также могут дать некоторый эффект. К ним, по словам Форабоско, относятся такие черты, как агрессия, сексуальность, садизм и цинизм. Их там быть не должно, но самые смешные шутки — это те, в которых они есть. Точно так же люди склонны видеть больше всего юмора в шутках, которые «очень умны и очень злы».

Точно так же люди склонны видеть больше всего юмора в шутках, которые «очень умны и очень злы».

«Что такое юмор? Может быть, через 40 лет мы узнаем», — говорит Форабоско. И, возможно, лет через 40 мы сможем объяснить, почему он смеется, когда говорит это.

БОЛЬШЕ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ

Смех, щекотка и эволюция речи и личности. Роберт Р. Провин в Current Directions in Psychological Science, Vol. 13, № 6, стр. 215–218; Декабрь 2004 г.

Эволюция и функции смеха и юмора: синтетический подход. Мэтью Жерве и Дэвид Слоан Уилсон в Quarterly Review of Biology, Vol. 80, № 4; страницы 395–430; Декабрь 2005 г.

Доброкачественные нарушения: сделать аморальное поведение смешным. А. Питер Макгроу и Калеб Уоррен в Psychological Science, Vol. 21, № 8, стр. 1141–1149; Август 2010 г.

Слишком близко для комфорта или слишком далеко для заботы? Нахождение юмора в далеких трагедиях и близких несчастьях. A. Peter McGraw et al. в Психологическая наука, Vol. 23, № 10; страницы 1215–1223; Октябрь 2012.

A. Peter McGraw et al. в Психологическая наука, Vol. 23, № 10; страницы 1215–1223; Октябрь 2012.

Сколько психологов нужно… чтобы объяснить шутку? Кристиан Джарретт в Психолог, Vol. 26, страницы 254–259; Апрель 2013 г.

ОБ АВТОРЕ(АХ)

Джованни Сабато получил образование биолога и в настоящее время является внештатным научным писателем в Риме. Помимо психологии, биологии и медицины, его интересуют связи между наукой и правами человека.

Наука юмора не повод для смеха – Ассоциация психологических наук – APS

В 1957 году BBC показала короткий документальный фильм о мягкой зиме, которая привела к небывалому урожаю швейцарских спагетти в городе Тичино. В сухом, утонченном тоне ведущий BBC Ричард Димблби рассказывает, как даже в последние несколько недель марта фермеры, выращивающие спагетти, беспокоятся о поздних заморозках, которые могут не уничтожить урожай макарон, но могут испортить их вкус и снизить цены. Повествование сопровождает кадры из фильма, в котором сельская семья собирает с деревьев длинную лапшу для спагетти и раскладывает ее для сушки «под теплым альпийским солнцем».

Повествование сопровождает кадры из фильма, в котором сельская семья собирает с деревьев длинную лапшу для спагетти и раскладывает ее для сушки «под теплым альпийским солнцем».

Естественно, сотни людей, которые звонили на Би-би-си и спрашивали, где им взять кусты спагетти, не заметили дату выхода в эфир новостного ролика: 1 апреля. Розыгрыш был настолько успешным, что даже некоторые сотрудники Би-би-си приняли участие, что вызвало некоторую критику по поводу использования серьезного новостного шоу для первоапрельской шутки.

Почему 1 апреля стало праздником, посвященным розыгрышам и смеху, остается загадкой, хотя некоторые историки относят его к римскому празднику Илария. У людей начинает развиваться чувство юмора уже в возрасте 6 недель, когда дети начинают смеяться и улыбаться в ответ на раздражители. Смех универсален для всех человеческих культур и даже существует в той или иной форме у крыс, шимпанзе и бонобо. Как и другие человеческие эмоции и выражения, смех и юмор предоставляют ученым-психологам богатые ресурсы для изучения человеческой психологии, начиная от основ развития языка и заканчивая нейронаукой социального восприятия.

Скрытый язык смеха

Теории, посвященные эволюции смеха, указывают на то, что он является важной адаптацией для социального общения. Исследования показали, что люди с большей вероятностью засмеются в ответ на видеоклип с заранее запрограммированным смехом, чем на ролик без трека смеха, и что люди в 30 раз чаще смеются в присутствии других, чем в одиночестве.

«Необходимый стимул для смеха — не шутка, а другой человек», — пишет эксперт по смеху и научный сотрудник APS Роберт Р. Провайн, почетный профессор Мэрилендского университета, округ Балтимор, в статье в Современные направления психологической науки .

Просто взгляните на заготовленный смех в телевизионных ситкомах в качестве примера: дорожка смеха была стандартной частью комедии почти с самого рождения телевидения. Звукоинженер CBS Чарли Дуглас ненавидел неуместный смех живой публики, поэтому в 1950 году он начал записывать свои собственные «смеховые треки». Эти ранние треки смеха были предназначены для того, чтобы помочь людям, сидящим дома, почувствовать, что они находятся в более социальной ситуации, например, сидят в переполненном театре. Дуглас даже записал различные типы смеха, в том числе громкий смех и тихое хихиканье, а также различные смеси смеха мужчин, женщин и детей.

Дуглас даже записал различные типы смеха, в том числе громкий смех и тихое хихиканье, а также различные смеси смеха мужчин, женщин и детей.

При этом Дуглас уловил одно из качеств смеха, которое теперь интересует исследователей: простое «ха-ха-ха» передает невероятное количество социально значимой информации.

Например, масштабное международное исследование, проведенное в 2016 году, показало, что по всему миру люди способны улавливать одни и те же тонкие социальные сигналы от смеха. Образцы смеха были собраны у пар англоязычных студентов — друзей и незнакомцев — и записаны в лаборатории Калифорнийского университета в Санта-Круз. Интегративная группа, состоящая из более чем 30 ученых-психологов, антропологов и биологов, затем воспроизвела аудиофрагменты этого смеха до 9 человек.66 слушателей из 24 различных обществ на шести континентах, от коренных племен Новой Гвинеи до городского рабочего класса в крупных городах Индии и Европы. Затем участников спросили, считают ли они двух смеющихся людей друзьями или незнакомцами.

В среднем результаты были на удивление одинаковыми во всех 24 культурах: предположения людей об отношениях между смеющимися были верны примерно в 60% случаев.

Исследователи также обнаружили, что различные типы смеха могут служить кодами для сложных человеческих социальных иерархий. В ходе двух экспериментов группа ученых-психологов во главе с Кристофером Овейсом из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружила, что люди с высоким статусом смеются не так, как люди с низким статусом, и что суждения незнакомцев о социальном статусе человека были ошибочными. под влиянием доминирующего или подчиненного качества смеха человека.

«Смех в присутствии других указывает на то, что взаимодействие безопасно», — объясняют исследователи. «В то время как нормы большинства социальных групп предотвращают прямые, недвусмысленные акты агрессии и доминирования, использование смеха может освободить людей для демонстрации доминирования, потому что смех делает акт менее серьезным».

В первом исследовании исследователи хотели узнать, действительно ли люди с высоким и низким статусом смеются по-разному.

Чтобы проверить это, 48 студентов колледжа мужского пола были случайным образом распределены по четырем группам, каждая из которых состояла из двух членов с низким статусом («присяги», которые только что присоединились к братству месяцем ранее) и двух членов с высоким статусом (старшие студенты, которые были активны в братстве не менее 2 лет).

Смех был записан на видео, когда участники группы занимались дразнящим заданием. Каждый член группы по очереди сидел в горячем кресле, получая легкие поддразнивания от своих сверстников. Тизеры придумали прозвище на основе случайно сгенерированных наборов инициалов (например, Л. И. стало «Идиот-неудачник»), а затем рассказали шутливые истории о том, почему они выбрали это прозвище.

Одна команда программистов (наивная в отношении гипотез исследования) идентифицировала все случаи смеха в видео, а вторая группа кодировщиков (также слепая к гипотезам исследования) просмотрела видео и оценила, насколько покорным или доминирующим звучал каждый смех. по шкале −3 (определенно

по шкале −3 (определенно

подчиненный) до 3 (определенно доминирующий). Смех, получивший среднюю оценку 2 или выше, был классифицирован как доминирующий, тогда как смех, получивший среднюю оценку -2 или ниже, был классифицирован как подчиненный.

Третья группа программистов, также слепая к гипотезам, кодировала звук каждого смеха по определенным звуковым характеристикам — громкости, высоте, диапазону высоты тона, модуляции высоты тона, воздушности и скорости взрыва — которые связаны с расторможенным поведением.

«Если доминирующий смех более расторможен, чем подчиненный смех, как мы предполагаем, он должен демонстрировать большую интенсивность голоса, больший диапазон высоты тона и модуляцию, а также большую скорость взрыва», — объясняют Овейс и его коллеги.

Анализ показал, что, как и предсказывалось, высокопоставленные братья из братства демонстрировали больше доминирующего смеха и меньше покорного смеха по сравнению с низкостатусными братьями. Доминантный смех был выше по тону, громче и более изменчив по тону, чем подчиненный смех. В этом отношении доминантный смех, по-видимому, имеет некоторые общие черты, обнаруженные исследователями в подлинном (по сравнению с фальшивым) смехе: большая неравномерность высоты тона и громкости и более быстрые взрывы звука.

В этом отношении доминантный смех, по-видимому, имеет некоторые общие черты, обнаруженные исследователями в подлинном (по сравнению с фальшивым) смехе: большая неравномерность высоты тона и громкости и более быстрые взрывы звука.

Предыдущее исследование, опубликованное в Psychological Science , продемонстрировало, что властное положение может влиять на акустические сигналы нашей речи. Голоса людей, которым предстояло играть влиятельные роли, имели тенденцию к повышению тона и в то же время были более монотонными. Слушатели, которые ничего не знали об эксперименте, смогли уловить голосовые сигналы, сигнализирующие о статусе: они правильно оценили людей в группе высокой мощности как более сильных с удивительной степенью точности — примерно в 72% случаев.

Результаты эксперимента с братом по братству также показали, что люди с низким статусом чаще меняли свой смех в зависимости от своего положения во власти; то есть обещания вызывали более доминирующий смех, когда они были в «мощной» роли дразнилок. С другой стороны, лица с высоким статусом сохраняли постоянный характер доминирующего смеха на протяжении всей игры, независимо от того, дразнили ли они их самих или дразнили сами.

С другой стороны, лица с высоким статусом сохраняли постоянный характер доминирующего смеха на протяжении всей игры, независимо от того, дразнили ли они их самих или дразнили сами.

В другом исследовании исследовательская группа проверяла, могут ли наивные наблюдатели определять социальный статус человека только по его смеху и может ли тип смеха (доминантный или подчиненный) влиять на суждения о социальном статусе.

Группе из 51 студента колледжа случайным образом поручили прослушать набор из 20 смешков, записанных братьями по братству. Каждый участник выслушал равное количество доминирующих и подчиненных смехов как от лиц с высоким, так и с низким статусом. Затем участники оценивали социальный статус смехотворца по 9-балльной шкале. И действительно, смехотворцы, производящие доминирующий смех, воспринимались как значительно более высокие по статусу, чем смеющиеся, производящие подчиненный смех.

«Это было особенно верно для людей с низким статусом, которые были оценены как значительно более высокие по статусу, когда демонстрировали доминирующий смех по сравнению с покорным», — отмечают Овейс и его коллеги. «Таким образом, стратегически демонстрируя более доминирующий смех, когда позволяет контекст, люди с низким статусом могут достичь более высокого статуса в глазах других».

«Таким образом, стратегически демонстрируя более доминирующий смех, когда позволяет контекст, люди с низким статусом могут достичь более высокого статуса в глазах других».

Однако, независимо от того, слышали ли оценщики доминантный или покорный смех от человека с высоким статусом, они оценивали этого человека как человека с относительно высоким статусом.

Неясно, было ли это связано с тем, что смех высокого статуса включает в себя характеристики, которые не были измерены в текущем исследовании, или же у высокостатусных братьев просто не было очень убедительного смеха низкого статуса, когда их дразнили.

Слишком рано?

Когда дело доходит до комедии, часто бывает тонкая грань между любовью и ненавистью. Какие качества делают что-то смешным (или нет) — вопрос, на который философы пытались ответить тысячи лет. Но пара ученых-психологов выдвинула теорию, объясняющую, почему мы можем смеяться над мрачной шуткой об убийстве так же, как над глупым каламбуром или игрой слов.

Ученые-психологи Питер Макгроу (Университет Колорадо, Боулдер) и Калеб Уоррен (Университет Аризоны) предполагают, что негативность является неотъемлемой частью юмора — без нарушения какой-либо нормы или правила шутка просто не смешна. Но нарушения не могут зайти слишком далеко; в противном случае они становятся непривлекательными или даже отвратительными и расстраивающими. Согласно Теории Доброкачественных Нарушений исследователей, нарушение является юмористическим, когда оно нарушает правило или норму, но является безобидным.

Исследовательская лаборатория юмора МакГроу и Уоррена (HuRL) провела несколько исследований, изучая точные критерии, которые заставляют нас воспринимать комедийную ситуацию как безобидную или нет. Наряду с тяжестью нарушения нормы чувство психологической дистанции от нарушения — по пространству, времени, отношениям или воображению — является ключевым ингредиентом для превращения неприятной ситуации в юмористическую, утверждают они.

Например, в исследовании, опубликованном в журнале Psychological Science , исследователи рассматривали влияние психологической дистанции с точки зрения времени. Вдохновившись классической цитатой Марка Твена «Юмор — это трагедия плюс время», исследовательская группа исследовала, как течение времени может повлиять на восприятие события как смешного или болезненного.

Вдохновившись классической цитатой Марка Твена «Юмор — это трагедия плюс время», исследовательская группа исследовала, как течение времени может повлиять на восприятие события как смешного или болезненного.

«Если расстояние увеличивает юмор при серьезных нарушениях (т. е. трагедиях), но уменьшает юмор при легких нарушениях (т. е. несчастных случаях), то автобиографические события, которые со временем становятся все смешнее, должны содержать более серьезные нарушения , чем те, которые становятся менее смешными с течением времени. время», — пишут исследователи.

Одно исследование показало, что события из жизни людей, которые со временем становились смешнее, были более серьезными событиями (например, автомобильная авария), а события, которые со временем теряли свой комедийный эффект, рассматривались как незначительные нарушения (например, ушибленный палец ноги).

Другое исследование изучало расстояние, манипулируя тем, воспринималось ли изображение как гипотетическое или реальное. Группу из 67 студентов попросили оценить юмор изображений с веб-сайта. Тем, кто находился в близком состоянии, сказали, что они будут смотреть на настоящие фотографии, которые «не были изменены с помощью программного обеспечения для дизайна изображений»; участники отдаленное состояние сказали, что они будут просматривать «поддельные изображения», которые «были изменены с помощью программного обеспечения для дизайна изображений».

Группу из 67 студентов попросили оценить юмор изображений с веб-сайта. Тем, кто находился в близком состоянии, сказали, что они будут смотреть на настоящие фотографии, которые «не были изменены с помощью программного обеспечения для дизайна изображений»; участники отдаленное состояние сказали, что они будут просматривать «поддельные изображения», которые «были изменены с помощью программного обеспечения для дизайна изображений».

На одной картинке была изображена серьезная аномалия: кроненберговское изображение человека, высовывающего палец через нос из глазницы. Другой изображал легкое отклонение — человека с большими сосульками, свисающими с его замерзшей бороды. Используя 6-балльную шкалу, участники оценивали, насколько забавными они считают фотографии.

Студенты оценили более тревожное изображение пустой глазницы как более забавное, когда им сказали, что это подделка, и они назвали менее тревожное изображение ледяной бороды более забавным, когда они думали, что оно настоящее.

«Эти данные свидетельствуют о том, что в комедии есть настоящая золотая середина — вы должны получить правильное сочетание между тем, насколько что-то плохо, и насколько это далеко, чтобы это рассматривалось как безобидное нарушение», — сказал Макгроу.

Бодрящий эффект юмора

Не можете закончить проект в срок? Что ж, отложите этот Red Bull и зайдите на YouTube. Шутка ли, смотреть забавные видео с котиками на работе, может быть, не так уж и плохо. Исследование, проведенное профессорами менеджмента Австралийского национального университета Дэвидом Ченгом и Лу Ваном, предполагает, что воздействие юмористических стимулов может на самом деле помочь людям упорно выполнять утомительные задачи.

В ходе двух исследований Ченг и Ван обнаружили, что люди, которые смотрели забавный видеоклип перед заданием, тратили примерно в два раза больше времени на утомительное задание по сравнению с людьми, которые смотрели нейтральные или позитивные (но не смешные) видео.

Предыдущие исследования показали, что юмор может помочь облегчить восстановление после стрессовых ситуаций, даже продлевая терпимость людей к физической боли. В деловом мире многие успешные организации, такие как Zappos, Virgin и Google, намеренно встраивают игровые зоны в свои рабочие места и организуют веселые мероприятия, чтобы смягчить стрессовый характер работы, поднять моральный дух и повысить производительность.

Действительно, в статье 2007 года, опубликованной в Current Directions in Psychological Science , научный сотрудник APS Уильяма Джеймса Рой Ф. Баумейстер (Университет штата Флорида), научный сотрудник APS Кэтлин Д. Вос (Университет Миннесоты) и научный сотрудник APS Дайэнн М. Тайс (Университет штата Флорида) указывает на юмор как на фактор, который может смягчать или противодействовать последствиям умственного истощения.

В соответствии с этой идеей Ченг и Ван предположили, что юмор может дать передышку от утомительных ситуаций на рабочем месте. Этот «умственный перерыв» может не только предотвратить истощение, связанное с работой, но и способствовать восполнению умственных ресурсов, что в конечном итоге позволит людям дольше настойчиво выполнять сложные задачи.

Этот «умственный перерыв» может не только предотвратить истощение, связанное с работой, но и способствовать восполнению умственных ресурсов, что в конечном итоге позволит людям дольше настойчиво выполнять сложные задачи.

Чтобы проверить эту теорию, для своего первого исследования исследователи набрали 74 студента, обучающихся в бизнес-классе, чтобы они пришли в лабораторию якобы для эксперимента по восприятию. Сначала студенты выполняли умственно истощающее задание, в котором им нужно было зачеркнуть каждое вхождение буквы «е», содержащееся на двух страницах текста. Затем студентам случайным образом поручили посмотреть видеоклип, вызывающий либо юмор, либо удовлетворение, либо нейтральные эмоции.

Ради юмористического ролика студенты посмотрели отрывок из комедии BBC «Мистер Уайт». Бин. В состоянии довольства участники смотрели сцену с дельфинами, плавающими в океане. Студентам в нейтральном состоянии был показан 8-минутный видеоролик о профессии менеджера, предназначенный для студентов, изучающих бизнес. Сразу после просмотра видео участники сообщали о своих ответах на список из 16 отдельных эмоций (например, веселье, гнев, отвращение) по 7-балльной шкале.

Сразу после просмотра видео участники сообщали о своих ответах на список из 16 отдельных эмоций (например, веселье, гнев, отвращение) по 7-балльной шкале.

Затем учащиеся выполнили задание на настойчивость, в котором они сыграли в игру, которую невозможно было выиграть. Студентов попросили угадать потенциальную производительность сотрудников на основе предоставленных профилей и сказали, что 10 правильных оценок подряд приведут к победе. Однако компьютерное программное обеспечение было запрограммировано таким образом, что получить 10 правильных ответов подряд было практически невозможно. Участникам разрешалось выйти из задания в любой момент.

Студенты, посмотревшие юмористический сериал «Мистер. Видеоклип Bean» в итоге потратил значительно больше времени на работу над задачей, сделав в два раза больше прогнозов, чем две другие группы.

Затем Ченг и Ван воспроизвели эти результаты во втором исследовании, в ходе которого участники должны были вручную решать длинные вопросы на умножение. Опять же, участники, которые смотрели юмористическое видео, потратили значительно больше времени на работу над заданием и правильно ответили на большее количество вопросов, чем те, кто не смотрел смешное видео.

Опять же, участники, которые смотрели юмористическое видео, потратили значительно больше времени на работу над заданием и правильно ответили на большее количество вопросов, чем те, кто не смотрел смешное видео.

«Хотя было обнаружено, что юмор помогает снять стресс и облегчить социальные отношения, традиционный взгляд на выполнение задачи подразумевает, что люди должны сосредоточить все свои усилия на своих усилиях и должны избегать таких вещей, как юмор, которые могут отвлечь их от выполнения задачи. голов», — заключают Ченг и Ван. «Мы считаем, что юмор не только доставляет удовольствие, но и, что более важно, заряжает энергией».

Кэтлин Д. Вос выступит на ежегодном съезде APS 2017, который пройдет 25–28 мая в Бостоне, штат Массачусетс.

Ссылки

Baumeister, R. F., Vohs, K. D., & Tice, D. M. (2007). Силовая модель самоконтроля. Текущие направления в психологии, 16 , 351–355. doi:10.1111/j.1467-8721.2007.00534.x

Брайант, Г. А., Фесслер, Д. М. Т., Фусароли, Р., Клинт, Э., Аарё, Л., Апичелла, К. Л., … Чжоу, Ю. (2016) . Выявление принадлежности к совместному убийству в 24 обществах. Труды Национальной академии наук , 113 , 4682–4687. doi:10.1073/pnas.1524993113

А., Фесслер, Д. М. Т., Фусароли, Р., Клинт, Э., Аарё, Л., Апичелла, К. Л., … Чжоу, Ю. (2016) . Выявление принадлежности к совместному убийству в 24 обществах. Труды Национальной академии наук , 113 , 4682–4687. doi:10.1073/pnas.1524993113

Ченг, Д., и Ван, Л. (2015). Изучение возбуждающих эффектов юмора: влияние юмора на поведение настойчивости. Журнал бизнеса и психологии, 30 , 759–772. doi:10.1007/s10869-014-9396-z

Ко, С.Дж., Сэдлер, М.С., и Галинский, А.Д. (2014). Звук власти: Передача и определение иерархического ранга через голос. Психологические науки, 26 , 3–14. doi: 10.1177/0956797614553009

McGraw, AP, & Warren, C. (2010). Доброкачественные нарушения: превращение аморального поведения в смешное. Психологические науки , 21 , 1141–1149. doi: 10.1177/0956797610376073

Макгроу, А.П., Уоррен, К., Уильямс, Л.Е., и Леонард, Б. (2012). Слишком близко для комфорта или слишком далеко, чтобы заботиться? Находить юмор в далеких трагедиях и близких несчастьях.