Содержание

Ответы I ЭТАП | Большой новосибирский планетарий

1. Видимая величина самой яркой туманности звездного неба – четвертая. Невооруженным глазом можно увидеть только самую яркую центральную часть этого облака газа и космической пыли. Что это за туманность?

М42 Туманность Ориона

2. В 1989 году комический аппарат «Вояджер-2» зафиксировал самый сильный ветер на одной из планет Солнечной системы. Скорость его достигала 2400 км/ч. Какая планета известна такими быстрыми ветрами?

Нептун

3. В самом жарком месте Солнечной системы — температура достигает 15,6 миллионов градусов по Цельсию. Где находится это место?

Центр Солнца

4. Один из спутников в Солнечной системе расположен в 40 раз ближе к своей планете, чем Луна к Земле. От поверхности своей планеты он удален на расстояние всего лишь около 6000 километров. Назовите этот спутник и его планету.

Фобос и Марс

5. Эта спиральная удалена от Земли на 2,52 миллиона световых лет и считается самым удаленным и видимым невооруженным глазом внегалактическим объектом. Назовите эту галактику.

Назовите эту галактику.

Галактика Андромеды

6. 6 августа 2001 года на спутнике одной из планет Солнечной системы космический корабль «Галилео» зафиксировал мощнейшее извержение вулкана. «Галилео» прошел сквозь верхние слои выбросов вулкана, взлетевшие на 500 километров над поверхностью спутника. Назовите эту пару планеты и спутника.

Юпитер и Ио

7. На одной из планет Солнечной системы наблюдаются округлые образования с многочисленными выступами, так называемые, венцы. Один из самых больших таких венцов называется Артемида и имеет диаметр 2100 километров. Причины образования таких венцов пока доподлинно не известны, но ученые предполагают, что это результаты выброса горячей магмы из недр планеты. О какой планете идет речь?

Венера

8. На расстоянии 5000 световых лет от Земли находится туманность, молекулы газа в которой из-за быстрого расширения охладились до температуры примерно один градус по Кельвину (или -272 градуса по Цельсию) – что холоднее даже реликтового излучения от Большого взрыва. На текущий момент это место считается самым холодным местом Млечного Пути из известных. Какое название носит эта самая холодная туманность?

На текущий момент это место считается самым холодным местом Млечного Пути из известных. Какое название носит эта самая холодная туманность?

PGC 3074547 Туманность Бумеранг

9. Нередко в атмосферах планет наблюдаются полярные сияния. А у какой планеты они самые яркие?

Юпитер

10. Почти во всех звездах 98% массы приходится на два самых легких химических элемента. На долю всех остальных элементов приходится всего 2 % массы – вещества. Какие элементы преобладают в составе звезд?

Гелий и водород

11. Эта планета Солнечной системы больше Земли в 760 раз по объему, но ее плотность в 7,6 раз меньше земной, что позволило бы ей плавать и не тонуть даже в бензине. Что это за планета?

Сатурн

12. Этот космический аппарат первым покинул пределы Солнечной системы и содержал записанную на золотую пластину информацию о жизни на Земле. До настоящего времени он находится в рабочем состоянии. Как он называется?

Вояджер-1

13. Эти очень маленькие и очень плотные звезды представляют собой конечную стадию эволюции звезд. Их радиус близок к земному, масса соответствует массе Солнца, а средняя плотность примерно в один миллион раз превышает плотность воды. О каких звездах идет речь?

Эти очень маленькие и очень плотные звезды представляют собой конечную стадию эволюции звезд. Их радиус близок к земному, масса соответствует массе Солнца, а средняя плотность примерно в один миллион раз превышает плотность воды. О каких звездах идет речь?

Белые карлики

14. Один из ведущих параметров, характеризующих яркость звезд, был введен еще во II веке до н. э. древнегреческим астрономом Гиппархом.

Как называется этот параметр?

Звездная величина

15. В космических посланиях на кораблях типа «Пионер-9» и «Пионер-10» в качестве базовой единицы использовалась длина волны химического элемента. Назовите этот элемент.

Водород

16. Этот спутник одной из планет Солнечной системы имеет очень плотную атмосферу, которая в основном состоит из азота. Плотный оранжевый туман над ним – результат органических соединений – фотохимический смог, схожий с тем, какой скапливается над крупными городами.

Как называется этот спутник?

Титан

17. Крупнейший каньон Солнечной системы имеет в длину 4500 километров, в ширину – 600 километров, а в глубину достигает 7 километров. На каком небесном теле расположен этот каньон и как он называется?

Крупнейший каньон Солнечной системы имеет в длину 4500 километров, в ширину – 600 километров, а в глубину достигает 7 километров. На каком небесном теле расположен этот каньон и как он называется?

Долина Маринер на Марсе

18. Церера, Хаумея, Макемаке, Эрида – являются полноправными «жителями» Солнечной системы. Но кто они?

Карликовые планеты

19. 16 ноября 1974 года в честь открытия мощного радиотелескопа в направлении шарового скопления М13,находящегося на расстоянии 25000 световых лет в созвездии Геркулеса, было отправлено сообщение к внеземным цивилизациям с некоторыми данными о Земле. Что это было за сообщение?

Послание Аресибо

20. Одно из крупнейших созвездий расположено и в Северном, и в Южном полушарии небесной сферы. Назовите это созвездие.

Орион

1 — Туманность Ориона

2 — Нептун

3 — Центр Солнца

4 — Фобос и Марс

5 — Галактика Андромеды

6 — Юпитер и Ио

7 — Венера

8 — PGC 3074547 Туманность Бумеранг

9 — Юпитер

10 — Гелий и водород

11 — Сатурн

12 — Вояджер-1

13 — Белые карлики

14 — Звездная величина

15 — Водород

16 — Титан

17 — Долина Маринер на Марсе

18 — Карликовые планеты

19 — Послание Аресибо

20 — Орион

Раскрыта тайна происхождения спутников Марса

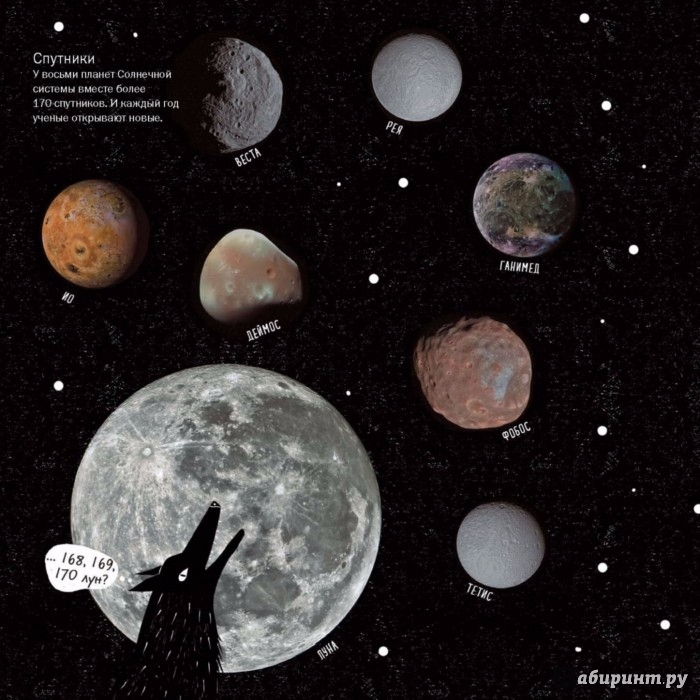

Что мы знаем о Фобосе и Деймосе

Эти два камешка в марсианском небе были окружены загадками задолго до того, как их открыли. Взять хотя бы тот факт, что наличие двух спутников у Марса упоминается в «Путешествиях Гулливера», написанных в 1726 году, за полторы сотни лет до их первого наблюдения. Более того, нельзя сказать, что приведённые Джонатаном Свифтом их характеристики как-то катастрофически отличаются от реальных. К примеру, в книге говорится, что у них периоды обращения вокруг Марса составляют 10 и 21,5 часа. На деле у Фобоса это примерно 7,5 часа, у Деймоса — около 30 часов.

Взять хотя бы тот факт, что наличие двух спутников у Марса упоминается в «Путешествиях Гулливера», написанных в 1726 году, за полторы сотни лет до их первого наблюдения. Более того, нельзя сказать, что приведённые Джонатаном Свифтом их характеристики как-то катастрофически отличаются от реальных. К примеру, в книге говорится, что у них периоды обращения вокруг Марса составляют 10 и 21,5 часа. На деле у Фобоса это примерно 7,5 часа, у Деймоса — около 30 часов.

Фобос, проходящий перед Деймосом. Фрагмент видео © Giphy / NASA

Фобос (в переводе с греческого — «страх») в диаметре не достигает и 23 километров. С Марса он наблюдается как некий небольшой бесформенный объект размером примерно с треть нашей Луны. И виден он таким только благодаря тому, что находится очень близко к планете — на высоте всего 9,4 тысячи километров. Для сравнения: между Землёй и Луной — 384 тысячи километров. Фобос пролетает по марсианскому небу гораздо быстрее Луны, и делает он это дважды каждые марсианские сутки. Напомним, они длятся 24 часа 37 минут. И фазы Фобоса тоже сменяются, можно сказать, на глазах.

Напомним, они длятся 24 часа 37 минут. И фазы Фобоса тоже сменяются, можно сказать, на глазах.

Меж тем Деймос (по-гречески — «ужас») с Марса выглядит примерно как у нас

Венера, это яркая звезда, потому что он и меньше (12,6 километра в диаметре), и дальше (почти 23,5 тысячи километров). Движется он по небу в противоположную сторону, то есть как бы навстречу Фобосу, и гораздо медленнее.

Похоже, этим двоим уготованы разные судьбы. Расчёты показывают, что Фобос каждые 100 лет становится на 1 метр 80 сантиметров ближе к Марсу. А Деймос, наоборот, понемногу удаляется. По прогнозам астрономов, в итоге «младший брат» улетит в мировое пространство, а «старший» примерно через 10 миллионов лет окажется настолько близко, что притяжение Марса разорвёт его на части. Эти части ещё несколько десятков миллионов лет будут болтаться по околомарсианскому пространству, пока наконец не упадут.

Фобос (сверху) и Деймос (снизу). Фото © NASA / JPL / USGS

Но загадка спутников Красной планеты заключается в том, что их будущее представляется гораздо более ясно, чем их прошлое. Откуда они вообще взялись? Почему их два? Всё это волнует землян не меньше, чем происхождение Луны.

Откуда они вообще взялись? Почему их два? Всё это волнует землян не меньше, чем происхождение Луны.

Версии происхождения спутников Марса

Первое, что предположили учёные, — что это астероиды. Они и по размерам для этого подходят, и по внешнему виду, да и по спектру отражаемого ими света вполне соответствуют определённым разновидностям астероидов. Поэтому была мысль, что они когда-то обретались, допустим, в Поясе Койпера, то есть где-то за Нептуном, а потом в процессе эволюции Солнечной системы всё двигалось, всё менялось, и что-то их заставило перемещаться поближе к Солнцу, пока в какой-то момент их не «захватил» оказавшийся поблизости Марс. И всё это выглядело бы очень правдоподобно, если бы не одно но. Как давно подметили астрономы, когда подобным образом какая-то планета «усыновляет» таких космических сирот, то их «чужеродность» довольно узнаваема: у них орбиты получаются весьма вытянутые и весьма наклонённые по отношению к экватору планеты. А с Фобосом и Деймосом всё наоборот: орбиты практически круглые и проходят, можно сказать, аккурат в плоскости марсианского экватора. Как родные.

Как родные.

Стали думать, каким образом Красная планета могла «породить» этот «Страх» и «Ужас». И недавно появилась такая версия: а что если когда-то у Марса была одна луна, а потом в силу каких-то причин её раскололо надвое? К примеру, в неё мог удариться какой-нибудь астероид или она просто оказалась так близко к Марсу, что её разрушило приливными силами. Вычисления астрономов показывали, что это вполне могло случиться в период от 1 до 2,8 миллиарда лет назад.

Модель Марса и его спутников. Фото © Getty Images / MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Могло ли быть так, помогло проверить компьютерное моделирование. В программу загрузили все имеющиеся данные и задали условие, что гипотетическое разрушение единого более массивного спутника Марса произошло в означенные сроки. И программа выдала, что в таком случае от этого разрушения тот спутник должен был рассыпаться в щебень, который вскоре окружил бы планету кольцом. Из этого кольца действительно должны были бы «слепиться» два небольших спутника. Но дело в том, что по результатам моделирования у них был бы недолгий век: всего через 10 тысяч лет им было бы предначертано столкнуться и снова превратиться в россыпь мелких камней. А вот после этого началась бы попытка номер два, но в ходе неё сформировалось бы не два, а как минимум три маленьких спутника. Кроме того, к сегодняшнему дню они бы никак не могли собрать к себе всё, что рассыпалось, вокруг Марса до сих пор частично оставалось бы кольцо. То есть, будь эта версия верна, мы сейчас бы наблюдали возле Красной планеты три или четыре Фобоса и Деймоса плюс кольцо.

Но дело в том, что по результатам моделирования у них был бы недолгий век: всего через 10 тысяч лет им было бы предначертано столкнуться и снова превратиться в россыпь мелких камней. А вот после этого началась бы попытка номер два, но в ходе неё сформировалось бы не два, а как минимум три маленьких спутника. Кроме того, к сегодняшнему дню они бы никак не могли собрать к себе всё, что рассыпалось, вокруг Марса до сих пор частично оставалось бы кольцо. То есть, будь эта версия верна, мы сейчас бы наблюдали возле Красной планеты три или четыре Фобоса и Деймоса плюс кольцо.

Таким образом, у нас остаётся только один вариант: когда-то давным-давно Марс столкнулся с каким-то крупным небесным телом, от этого удара с его поверхности выбило обломки, из которых в итоге получились Фобос и Деймос. Надо сказать, такой сценарий считают самым убедительным и для Луны. Только в нашем случае она получилась одна, большая и красивая, а у Марса — два маленьких спутника, настолько маленьких, что они не смогли приобрести круглую форму. Выходит, их изначально было два.

Выходит, их изначально было два.

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Любили ли вы астрономию в школе?

Это был мой любимый предмет

Терпеть не мог(ла)

Не интересовался(лась), но теперь жалею

У меня не было этого предмета в школе

Большая загадка Солнечной системы: Почему у Юпитера нет таких колец, как у Сатурна

Адель Романенкова

- Статьи

- марс

- планетология

- Вселенная

- Наука и Технологии

Комментариев: 0

Для комментирования авторизуйтесь!

от искусственного до естественного – аналитический портал ПОЛИТ.РУ

Интеллектуальный партнер проекта

Мы публикуем стенограмму и видеозапись лекции, которую в рамках проекта «Публичные лекции» Полит.ру прочел кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ, старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ), лауреат премии «Просветитель» 2012 года Владимир Георгиевич Сурдин.

П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ), лауреат премии «Просветитель» 2012 года Владимир Георгиевич Сурдин.

Текст лекции

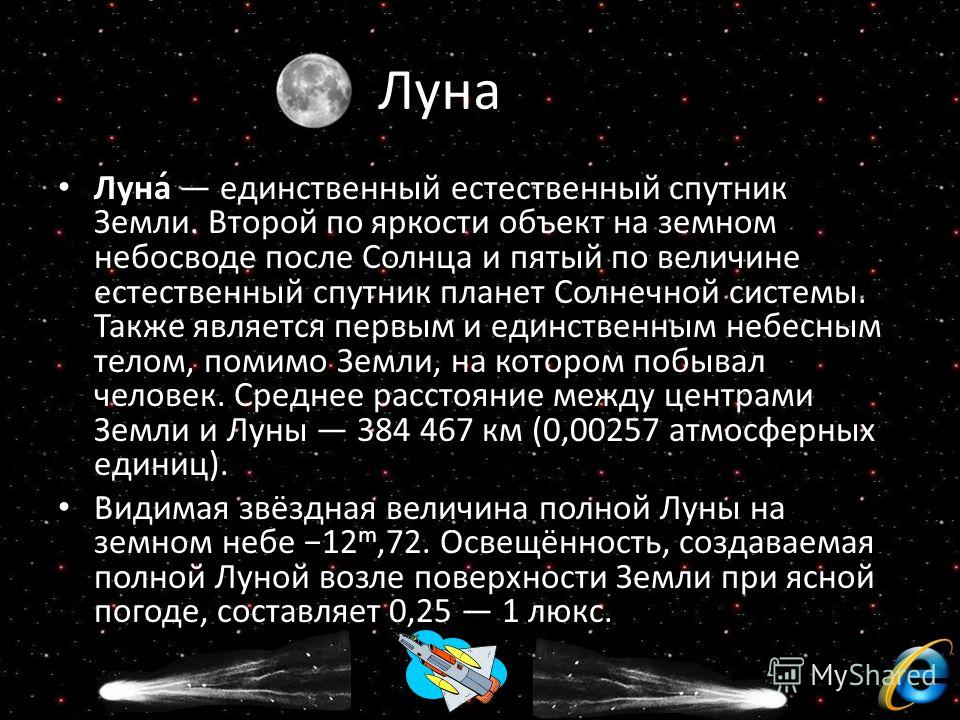

Добрый вечер, друзья! Я второй раз в этой аудитории, и опять почему-то разговор у нас о космонавтике, хотя я астроном, но сворачиваем мы на эту тему, видимо, потому что пришли в гости к Полит.ру, а космонавтика — так или иначе — связана с политикой. В основном разговор будет о Луне, хотя и об искусственных спутниках тоже, но прежде всего — о Луне, поэтому давайте определимся сразу: Луна — спутник или нет?

«Естественный спутник Земли», – так о ней обычно говорят. Действительно, она маленькая, смотрите: почти четыре Луны по диаметру уложилось бы на нашей Земле. На первый взгляд, она незначительна по массе, по размеру, по своей роли в космосе, но в действительности это не так.

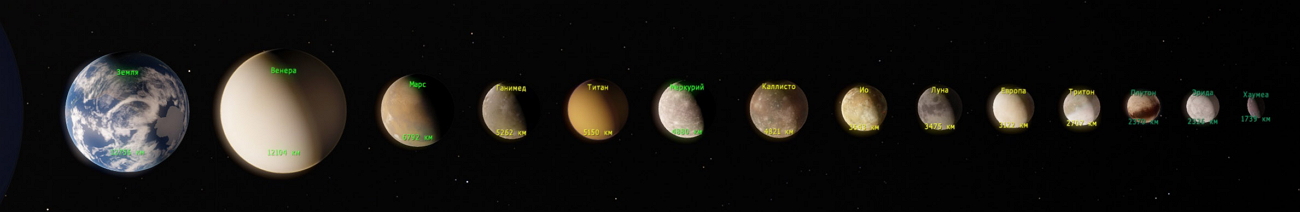

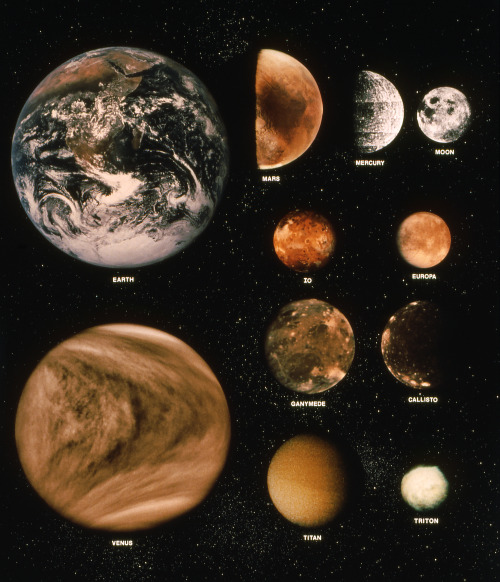

Давайте сравним ее не с нашей Землей, а с другими планетами. Луна, Меркурий и карликовая планета Церера – это все в одном масштабе. Как видите, Луна по размеру и по массе значительно превосходит все планеты-карлики и не очень сильно отличается от одной из классических планет – Меркурия.

Луна, Меркурий и карликовая планета Церера – это все в одном масштабе. Как видите, Луна по размеру и по массе значительно превосходит все планеты-карлики и не очень сильно отличается от одной из классических планет – Меркурия.

Так что, если бы Луна жила одна, независимо от Земли, мы бы считали ее планетой, очень интересной, поскольку это самостоятельное тело со своей историей, эволюцией, и нам просто сильно повезло, что Земля в свой гравитационный плен захватила Луну, и мы теперь можем за три дня полета оказаться у нового космического тела. Это большая удача, и, по-моему, все большие любители астрономии в основном занимаются тем, что смотрят на Луну. Профессионалы вышли через вот это увлечение наблюдениями Луны, а затем у них интересы дальше пошли. В этом смысле нам тоже с Луной повезло.

Астрономы не всегда имели возможность смотреть на Луну в телескоп, но и без телескопа мы все равно видим на Луне, – и только на Луне, – кое-какую «географию». Вот так Луна видна нашему невооруженному глазу; если он, конечно, нормальный или в хороших очках. Некоторые детали лунной поверхности видны, а ведь ни на одной другой планете мы вообще ничего не видим глазом, даже дисков не замечаем, а тут какую-то географию видим. Карты Луны создавались еще до изобретения телескопа; это конец 16-го, самое начало 17-го века. Телескопа еще нет, а карты уже создаются, потому что глазом видна география Луны; конечно, не очень детально, но все-таки. И в этом смысле она показывала перспективу, что есть в космосе другие планеты, не точки какие-то бестелесные, а натуральные планеты. Большая удача, что Луна всегда была перед нами.

Некоторые детали лунной поверхности видны, а ведь ни на одной другой планете мы вообще ничего не видим глазом, даже дисков не замечаем, а тут какую-то географию видим. Карты Луны создавались еще до изобретения телескопа; это конец 16-го, самое начало 17-го века. Телескопа еще нет, а карты уже создаются, потому что глазом видна география Луны; конечно, не очень детально, но все-таки. И в этом смысле она показывала перспективу, что есть в космосе другие планеты, не точки какие-то бестелесные, а натуральные планеты. Большая удача, что Луна всегда была перед нами.

Что мы видим с Земли? В хороший бинокль или в среднего качества телескоп, даже самодельный, уже многое на Луне видно: и кратеры, и горные хребты, и моря – мы их по традиции «морями» называем, но, конечно, понимаем и всегда понимали, что там воды нет. Тем не менее, это моря, просто застывшие лавовые моря, когда-то там плескалась или, по крайней мере, текла вулканическая лава, а сегодня это просто ровная поверхность.

Берем хороший телескоп. Вот так видна Луна в хороших условиях, как правило — не городских, а где-нибудь на горной обсерватории в хороший профессиональный телескоп. Большое удовольствие, надо сказать, смотреть на Луну в телескоп и вот так – кусочек за кусочком – бродить по ней. Всю ночь можно исследовать ее. Более того, не одну ночь, ведь ночь от ночи меняется солнечное освещение, по-иному ложатся тени, вы видите какие-то новые детали на Луне, и хочется к ним приблизиться, посмотреть поближе.

Мы ставим окуляр с большим увеличением, «приближаемся» к Луне, но начинаем замечать, что резкость изображения теряется, уже той резкости, что была на предыдущем снимке, у нас нет, хотя вроде бы мы оказались ближе к Луне.

Вот это известная деталь на Луне называется «Прямая стена», это такой сброс, ступенька геологическая, она высотой 600 метров. Мы бы ее не разглядели на этом снимке, если бы не боковой свет. Тень падает достаточно далеко, – километра на два вперед, – и выделяет нам эту структуру. Попробуем еще больше приблизиться к Луне.

Попробуем еще больше приблизиться к Луне.

Приближаемся, т. е. ставим большее увеличение. Вот так воспринимается Луна при увеличении в 800-1000 раз. Резкость теряется почти окончательно. Никаких других деталей, более мелких, мы не замечаем, просто раздули изображение. Значит, есть какой-то предел при наблюдении в телескоп.

Так бы вы видели Луну, если бы реально смотрели в телескоп – картинка постоянно «дышала» бы, менялась, потому что воздух перед телескопом бурлит и искажает, смазывает картину. Никогда ни в какой телескоп с поверхности Земли мы не видим на Луне деталей мельче одного километра. Но раз мы не видим четко Луну с Земли, значит, надо лететь туда и рассматривать ее вблизи.

Космонавтика началась, как обычно об этом пишут, в 1957-ом году, когда наш первый спутник полетел. На самом деле, она началась раньше. Первое рукотворное изделие – баллистическая ракета Фау-2 — вырвалась за пределы атмосферы в конце сороковых, даже в середине, когда немцы Вернер фон Браун и его коллеги проводили первые опыты с ракетами. Но использовали эти ракеты только для боевых целей, для бомбежки, никакой научной нагрузки они не несли, но ракета была создана, выход в космос состоялся.

Но использовали эти ракеты только для боевых целей, для бомбежки, никакой научной нагрузки они не несли, но ракета была создана, выход в космос состоялся.

После войны эти ракеты достались победителям – нам и американцам. И практическая космонавтика – отечественная и американская – началась с того самого момента. Мы сначала учились у немцев, а потом мы сами и американцы продолжили развивать космонавтику. Но вот что интересно – до того момента, как она была фактически рождена в наших странах, журналисты попытались опередить процесс.

Мне недавно попались обложки вот этого журнала “Знание – сила”, его когда-то многие читали. Журнал 1954-го года. Журналисты попытались заглянуть на 20 лет вперед и увидеть мир будущего, как бы он был отражен на страницах этого журнала, и они написали на обложке “1974”. И угадали: именно в начале 1970-х люди на самом деле летали на Луну. Журналисты “Знание – сила” в 1954 году дали очень точный прогноз. По-моему, это было впервые и чуть ли не в последний раз в истории отечественной журналистики, когда прогноз был дан с точностью практически до года: люди будут на Луне в начале 1970-х. Еще никакой Кеннеди ни о чем не говорил, а журналисты догадались, что это будет; даже спутники еще в космосе не летали. Ну, конечно, ракета в представлении журналистов была такой остроносой, наподобие реактивного самолета, потому что реактивная авиация тогда была последним словом техники. Конечно, на Луну в таких ракетах летать нет смысла.

Еще никакой Кеннеди ни о чем не говорил, а журналисты догадались, что это будет; даже спутники еще в космосе не летали. Ну, конечно, ракета в представлении журналистов была такой остроносой, наподобие реактивного самолета, потому что реактивная авиация тогда была последним словом техники. Конечно, на Луну в таких ракетах летать нет смысла.

Тогда же, в те же годы были инженеры, которые смотрели на эту проблему еще глубже. Вот малоизвестное имя – Ари Штернфельд, польский еврей, работал в Европе, во Франции. А когда немцы оккупировали Европу, он переехал в Советский Союз, получил убежище, но не получил доверия, и поскольку его к настоящим секретным космонавтским разработкам не допускали, он у себя дома работал. Он очень точно видел будущее космонавтики. Вот смотрите, какая несуразная штуковина летит к Луне. Но действительно именно так и состоялись полеты к Луне, отнюдь не на остроносых ракетах, потому что в открытом пространстве, в вакууме, ни к чему обтекаемость. И, конечно, никто еще таких летающих луноходов не запускал, но не исключено, что они скоро появятся. Так что люди точно видели будущее космонавтики.

Так что люди точно видели будущее космонавтики.

Ну а формально она родилась 4 октября 1957 года – наш первый спутник, это вы знаете. Но вот что несколько неожиданно: в конце 1957-го года первый кусочек земного вещества оказался на орбите вокруг Земли, прошло всего лишь чуть более года – и уже первый аппарат был отправлен к Луне.

А технически это задача намного более сложная: уже не первую, а вторую космическую скорость надо развить, а это скорость в полтора раза большая, в два раза больше энергетика – в общем, намного сложнее. Тем не менее, отправили. В те годы не умели управлять полетом космических аппаратов, фактически их выстреливали с Земли и дальше смотрели, как они по баллистической траектории летят, попадают или нет, ну – как мяч, брошенный баскетболистом в кольцо: бросил — и смотришь, попадет он туда или нет.

Первый наш аппарат не попал по Луне, – у американцев первые тоже не попадали, – он пролетел недалеко от Луны, кстати, у него был приборчик – магнетометр, он доказал, что у Луны нет магнитного поля, тогда это было важно. Пролетев мимо Луны, аппарат ушел на орбиту вокруг Солнца и стал двигаться приблизительно по орбите Земли – стал спутником Солнца. Интересно, как точно работали идеологи тех лет: они его тут же переназвали — из «Луны» он стал «Первой искусственной планетой Мечта», как будто бы так и было задумано: мол, мы хотели планету запустить. Во всяком случае, это был интересный технический эксперимент.

Пролетев мимо Луны, аппарат ушел на орбиту вокруг Солнца и стал двигаться приблизительно по орбите Земли – стал спутником Солнца. Интересно, как точно работали идеологи тех лет: они его тут же переназвали — из «Луны» он стал «Первой искусственной планетой Мечта», как будто бы так и было задумано: мол, мы хотели планету запустить. Во всяком случае, это был интересный технический эксперимент.

Но вот уже второй наш лунник попал по Луне. В те времена говори: «Он упал в Море Дождей». На самом деле, если точно говорить, он упал в Болото Гниения, ну, такая вот терминология у астрономов. Мы все темные пятна на Луне, на других планетах называем какими-то мокрыми типами названий: океан, море, болото. Ну, вот и попал он в Болото Гниения, которое тут же переназвали – стало оно Заливом Лунника. Это исторический перелет, впервые мы коснулись своей механической рукой другой планеты. Ну — как коснулись? Он, конечно, с большой скоростью – 2 километра в секунду — врезался в поверхность и перестал существовать, а хотелось что-то оставить, хотелось что-то такое историческое донести до Луны. Что донесли?

Что донесли?

Но прежде посмотрите, как люди в те годы узнавали об этих технических достижениях? Это любопытно – марки. Обычные почтовые марки, которые клеили на конверт, каждый из нас их клеил чуть ли не каждый день. Это была самая широко распространяемая печатная продукция, смотрите, как точно орбита Луны показана, момент старта, где была Луна, когда ракета вылетела с Земли, где она оказалась, когда ракета к ней приблизилась. То есть это такое научно-популярное микропроизведение в огромном количестве экземпляров тут же попадало в руки жителей страны, и тут же все понимали, что это большая техническая удача.

Но что он принес на Луну? Надо было как-то хоть что-то сохранить, оставить какой-то памятный знак на Луне. Этим знаком стал герб Советского Союза. Это такая пластиночка, там действительно герб СССР. Из этих пластинок были собраны шарики. Почему именно в виде мячика это было оформлено? Это был красивый технический шаг для решения проблемы, как сохранить. Дело в том, что этот шарик — на самом деле бомба, маленькая граната, там взрывчатка. Когда аппарат подлетал к Луне, эта штука взрывалась. Зачем?

Дело в том, что этот шарик — на самом деле бомба, маленькая граната, там взрывчатка. Когда аппарат подлетал к Луне, эта штука взрывалась. Зачем?

Казалось бы, вы и так на огромной скорости врезаетесь в Луну, зачем еще и взрывать… На самом деле, красивая идея была. В момент взрыва часть этих пластиночек направлялись в сторону Луны и с еще большей скоростью в нее врезались, и, конечно, испарялись, но другие пластиночки, ориентированные от Луны, этим взрывом притормаживались и об Луну стукались уже с меньшей скоростью, поэтому есть надежда, что они сохранились.

Расчеты показывают, что сохранились, так что на Луне сейчас, наверное, несколько десятков этих исторических гербов, и это, наверное, большая ценность для коллекционеров, для музеев. Есть смысл их в Болоте Гниения поискать, может быть удастся найти.

Самым интересным, конечно, был третий лунник, на мой взгляд, это вообще фантастическая вещь. Американцы в те годы были единственными нашими соперниками в космонавтике, но они даже не задумывались о таком эксперименте, а мы его совершили, причем неожиданно для всех. Это фотографирование обратной стороны Луны. Тот же самый 1959-й год, фантастика, 2 года прошло с момента запуска первого искусственного спутника, а уже полетели в облет Луны, чтобы сфотографировать ее обратную сторону. Почему я считаю это самым выдающимся экспериментом во всей истории космонавтики? Потому что мы многое, почти все можем увидеть с помощью телескопа: телескопы становятся все лучше и лучше, мы все дальше и дальше можем видеть. Единственное, чего мы не можем увидеть в принципе, – это обратная сторона Луны. Какой бы телескоп на Земле ни был, на обратную сторону нам не заглянуть. Значит, надо было туда лететь.

Это фотографирование обратной стороны Луны. Тот же самый 1959-й год, фантастика, 2 года прошло с момента запуска первого искусственного спутника, а уже полетели в облет Луны, чтобы сфотографировать ее обратную сторону. Почему я считаю это самым выдающимся экспериментом во всей истории космонавтики? Потому что мы многое, почти все можем увидеть с помощью телескопа: телескопы становятся все лучше и лучше, мы все дальше и дальше можем видеть. Единственное, чего мы не можем увидеть в принципе, – это обратная сторона Луны. Какой бы телескоп на Земле ни был, на обратную сторону нам не заглянуть. Значит, надо было туда лететь.

И вот он полетел. Облетел Луну, сориентировался, сфотографировал. Как он ее сфотографировал? Электронных фотоаппаратов тогда не было. Он ее на пленку сфотографировал, обычную целлулоидную древнюю пленку. Тогда это была, конечно, современная пленка. Проявил ее там же. Кстати, физический размер этого аппарата чуть меньше, чем сейчас на экране: примерно метр, бочечка такая.

Там он ее проявил, закрепил, если кто помнит смысл этих процессов. И, пролетая обратно мимо Земли, передал по радио, строчка за строчкой были считаны эти кадры, передал их на Землю в радиодиапазоне. Конечно, карта ужасная. Но все-таки мы впервые увидели обратную сторону Луны. Мои коллеги у нас в институте Штернберга расшифровывали ее и представляли обратную сторону Луны.

И вновь марка стала пропагандистом наших космических достижений. Тут же это было отражено: как летал, как снимал.

А следующая марка показала, что снял — первая карта обратной стороны Луны. И вот вы видите самое заметное пятнышко… Вообще, мало морей, крупных нет совсем, но маленькие есть. Море Москвы появилось, хотя не было такой традиции в астрономии — называть именами городов что-то на поверхности других планет. Но мы были авторами этого открытия и имели на это право. Так что есть на Луне Море Москвы. А вот красивое название – «Море Мечты», кратер «Циолковский». А здесь хребет «Советский». На этих, прямо скажем, некачественных снимках что-то такое напоминало горный хребет – и вот назвали «хребет Советский». Прошли годы, сфотографировали лучше, убедились в том, что никакого хребта там нет, и хребет Советский исчез с карт Луны, ну а потом и Союз Советский тоже исчез; прямо какая-то мистика с этой лунной картой.

А здесь хребет «Советский». На этих, прямо скажем, некачественных снимках что-то такое напоминало горный хребет – и вот назвали «хребет Советский». Прошли годы, сфотографировали лучше, убедились в том, что никакого хребта там нет, и хребет Советский исчез с карт Луны, ну а потом и Союз Советский тоже исчез; прямо какая-то мистика с этой лунной картой.

Обратная сторона Луны – все еще загадка, там до сих пор не было ни человека, ни автомата, и по сути она неисследованная, но мы видим, что она сильно отличается от обращенной к Земле видимой стороны. В чем причина этой разницы, пока не понятно.

Вот так выглядит обратная сторона Луны, это уже хорошие современные снимки. Почему-то на ней нет больших лавовых морей, и никогда не было – загадка.

Следующий этап полетов к Луне – это искусственный спутник Луны. Первым был тоже наш советский Луна-10. Почему важно было спутник запустить? Когда он летает, и вы следите за его движением, вы понимаете, как устроено гравитационное поле Луны. И оказалось, что оно устроено очень сложно, гораздо сложнее земного. Земное поле очень ровное, а лунное — такое ухабистое. Есть в лунной коре области с высокой концентрацией, плотностью вещества, мы их называем масконы от английского mass concentration. И они притягивают к себе сильнее, чем окружающие области, поэтому спутник летит по волнистой орбите и иногда ныряет довольно глубоко к поверхности, притянутый масконами, и в этом смысле важно было понять, как будущим астронавтам там в этом лунном гравитационном поле себя вести.

И оказалось, что оно устроено очень сложно, гораздо сложнее земного. Земное поле очень ровное, а лунное — такое ухабистое. Есть в лунной коре области с высокой концентрацией, плотностью вещества, мы их называем масконы от английского mass concentration. И они притягивают к себе сильнее, чем окружающие области, поэтому спутник летит по волнистой орбите и иногда ныряет довольно глубоко к поверхности, притянутый масконами, и в этом смысле важно было понять, как будущим астронавтам там в этом лунном гравитационном поле себя вести.

Вот наш первый спутник, потом американцы это дело еще точнее выяснили. На первом советском спутнике Луны тоже была идеологическая нагрузка. Там была музыкальная шкатулка, которая играла Интернационал. Дело в том, что когда он вышел на орбиту вокруг Луны, открывался очередной съезд КПСС, 23-й. И в момент открытия было объявление: «Сейчас с орбиты Луны нас будет приветствовать наш посланец». Я в этот момент телевизор смотрел. Все шесть тысяч человек во Дворце Съездов встали и слушали, как бибикает Интернационал по одной ноте. В общем, все было сделано с идеологической нагрузкой грамотно.

В общем, все было сделано с идеологической нагрузкой грамотно.

В эти годы – середина 1960-х – американцы начали нас догонять и опережать. Кеннеди сказал: «Мы должны быть на Луне первыми», — и началась очень серьезная техническая гонка. Их аппараты первыми подлетели к поверхности Луны и передали ее внешний вид. Это серия аппаратов «Ranger», они просто врезались в Луну, не тормозя, со скоростью 2 километра в секунду, но до этого телевизионной камерой передавали то, что видят; последние кадры были с высоты нескольких сотен метров. И уже можно было даже камушки мелкие разглядеть на поверхности Луны, это было интересно. Не все у них там, конечно, получалось. У них был такой посадочный аппарат, он разбивался, не сработал, но съемку они провели.

Следующий этап – надо было сесть на Луну. И тут тоже – кто раньше? Раньше удалось советским инженерам, в основном за счет количества попыток. Около дюжины наших аппаратов разбилось о Луну, но один все-таки мягко сел. Организовать мягкую посадку при отсутствии бортовых компьютеров было нелегко. Компактных компьютеров тогда не было, и все решалось механическими хитростями. Вот посадочный аппарат, он небольшой, чуть больше полуметра размером. Вокруг него надувался пузырь, диаметром метров шесть, мячик такой, и он в этом мячике прыгал, ударяясь о Луну, останавливался. Потом мячик сдувался, раскрывался – и из него выкатывалась яйцеобразная конструкция.

Компактных компьютеров тогда не было, и все решалось механическими хитростями. Вот посадочный аппарат, он небольшой, чуть больше полуметра размером. Вокруг него надувался пузырь, диаметром метров шесть, мячик такой, и он в этом мячике прыгал, ударяясь о Луну, останавливался. Потом мячик сдувался, раскрывался – и из него выкатывалась яйцеобразная конструкция.

Тяжесть у нее была внизу, поэтому она, как ванька-встанька, ориентировалась, лепестки у нее открывались, она начинала работать. И мы впервые увидели поверхность Луны так, как ее бы увидел стоящий на ней человек. Это реальная фотография лунной поверхности, а поверх нее прилеплено изображение посадочного аппарата. Сначала была «Луна-9», потом «Луна-13». Это было здорово, это просто потрясло всех, что наконец-то начались исследования лунной поверхности руками автомата.

Но американцы быстренько нас нагнали и перегнали. Они посадили туда продвинутых роботов серии «Surveyor». Это, конечно, был существенный шаг: он с реактивным двигателем, на ногах. Включая двигатель, мог подскакивать, менять свое место. Механическая рука скребла грунт, была телекамера, и самое немаловажное – панели солнечных батарей. У нас-то аккумуляторы были, недолго работали наши аппараты, а этот, питаясь солнечным светом, работал довольно долго и проводил подробные исследования. Окончательно было доказано, что Луна готова принимать астронавтов.

Включая двигатель, мог подскакивать, менять свое место. Механическая рука скребла грунт, была телекамера, и самое немаловажное – панели солнечных батарей. У нас-то аккумуляторы были, недолго работали наши аппараты, а этот, питаясь солнечным светом, работал довольно долго и проводил подробные исследования. Окончательно было доказано, что Луна готова принимать астронавтов.

Почему в этом были сомнения? Некоторые квалифицированные астрономы считали, что Луна покрыта толстым слоем пыли, и все, кто попробуют туда приземлиться, просто утонут в ней. Действительно, можно было так подумать, потому что Луну постоянно обрабатывают микрометеориты, взрыхляют почву, за миллиарды лет мог накопиться слой пыли, но, к счастью, он не оказался толстым. Кстати, никто из вас не спросил меня: а кто сфотографировал этого робота? Не сам же он себя сфотографировал. Откуда его реальная фотография на Луне? Потерпите – расскажу!

Перепрыгнем некоторые этапы и закончим с роботами. Как вы знаете, нам не удалось запустить людей на Луну, но роботами мы неплохо ее исследовали. Вот два лунохода, которые у нас удачно сели на поверхность Луны. Съехали с посадочных платформ и проехали несколько десятков километров, исследуя ее, как могли. Хотя сами по себе все луноходы – очень интересные, мощные машины, они размером с легковой автомобиль, массой почти 900 килограммов, но научных приборов на них почти не было. Небольшой анализатор грунта был, электроника тех лет просто не позволяла иного. Вот смотрите: три телекамеры, каждая из них больше 10 кг весит – это уровень электроники тех лет. Сегодня у нас телекамера весит 2-3 грамма, в сотовом телефоне их несколько штук. Тогда все было немного сложнее.

Как вы знаете, нам не удалось запустить людей на Луну, но роботами мы неплохо ее исследовали. Вот два лунохода, которые у нас удачно сели на поверхность Луны. Съехали с посадочных платформ и проехали несколько десятков километров, исследуя ее, как могли. Хотя сами по себе все луноходы – очень интересные, мощные машины, они размером с легковой автомобиль, массой почти 900 килограммов, но научных приборов на них почти не было. Небольшой анализатор грунта был, электроника тех лет просто не позволяла иного. Вот смотрите: три телекамеры, каждая из них больше 10 кг весит – это уровень электроники тех лет. Сегодня у нас телекамера весит 2-3 грамма, в сотовом телефоне их несколько штук. Тогда все было немного сложнее.

Я еще недавно гордился, да и продолжаю гордиться нашим луноходом, потому что он превосходил планетоходы, которые после него были созданы. Вот наш луноход, и я специально его нарисовал в одном масштабе рядом с американским марсоходом – те до недавних пор уступали и по массе, и по размеру. В прошлом году на Марс сел последний марсоход «Curiosity», и он чуть-чуть больше по массе, чем наш луноход, 900 килограмм весит на Земле. Так что луноход как платформа для научных исследований еще вполне перспективен. На него бы поставить современное научное оборудование, он еще мог бы поработать на Луне, может быть, когда-то это будет реализовано.

В прошлом году на Марс сел последний марсоход «Curiosity», и он чуть-чуть больше по массе, чем наш луноход, 900 килограмм весит на Земле. Так что луноход как платформа для научных исследований еще вполне перспективен. На него бы поставить современное научное оборудование, он еще мог бы поработать на Луне, может быть, когда-то это будет реализовано.

Последнее, что мы сделали удачно, – это привезли с Луны в автоматическом исполнении пробы грунта. Вот такие бурильные станки садились на Луну, бурили грунт, поднимали его, упаковывали в возвращаемый аппарат, с Луны стартовала небольшая, совсем крохотная ракета. А до Земли долетал шарик на парашюте и привозил примерно 100-120 граммов лунного грунта. Все это в автоматическом режиме, и получалось в те годы, хотя электроника была слабая, но вот как-то и без нее инженеры творили чудеса.

Гонка. Конечно, гонка была не между автоматами, а между полетами человека. В те годы это воспринималось как главное достижение в космонавтике – полет человека. Автоматы – это, в общем, считалось чем-то второстепенным. Руки человека, глаза человека были важны. Сегодня это, конечно, уже не так: сегодня автоматы видят лучше людей. Но тогда это было так. У нас упора на гонку не было, я не помню, чтобы в те годы писали, что мы соревнуемся с американцами. В Советском Союзе все было ясно: мы первые в космосе, конкурентов нет. Но американцы считали, что они смогут нас опередить, — и они смогли. Для этого нужно было создать мощную ракету.

Автоматы – это, в общем, считалось чем-то второстепенным. Руки человека, глаза человека были важны. Сегодня это, конечно, уже не так: сегодня автоматы видят лучше людей. Но тогда это было так. У нас упора на гонку не было, я не помню, чтобы в те годы писали, что мы соревнуемся с американцами. В Советском Союзе все было ясно: мы первые в космосе, конкурентов нет. Но американцы считали, что они смогут нас опередить, — и они смогли. Для этого нужно было создать мощную ракету.

Ясно, что полет человека на Луну и обратно требует очень мощной ракеты; и мы, и американцы пытались ее сделать. Им это удалось. Ракета Сатурн-5 была сделана по идеям все того же Вернера фон Брауна, который был отцом экспериментальной космонавтики. Он не один ее, конечно, создавал, но он был идеологом этого дела. И ракета на редкость получилась удачная: ни один из ее запусков не закончился катастрофой. Такого, насколько я знаю, в истории космонавтики не было. Ни одна новая ракета с первого раза не полетела, если я не ошибаюсь…

Вопрос из зала: А сколько запусков было?

Сурдин: Понимаете, вот в такой конфигурации, в лунной, было около 12 запусков, были другие конфигурации, без второй ступени, иногда даже без первой… Ну, разные. Но все было оптимально. Дело в том, что большая экспериментальная база была у американцев, они смогли на это на Земле много денег бросить и проработать все тонкие места – и потом уже запускать, будучи уверенными, что полетит.

Но все было оптимально. Дело в том, что большая экспериментальная база была у американцев, они смогли на это на Земле много денег бросить и проработать все тонкие места – и потом уже запускать, будучи уверенными, что полетит.

У нас несколько иной был подход, наши ракеты делались так: делаем, делаем, делаем, пускаем, пускаем, разбиваются, разбиваются, выясняем почему – в конце концов доводим до ума. Когда вы большую серию ракет делаете для военных – это, наверное, нормальный подход, когда уникальную ракету делаете – это не нормальный подход, но другого у нас не было.

Вот наша конкурентка – ракета Н-1, ее делало КБ Королева, она тоже гигантская, как и Сатурн-5, рядом они были бы просто как братья-близнецы. Вот смотрите, это люди, видите масштаб этого дела? Фантастика, конечно, то, что в разоренной войной стране удалось сделать такое… Не полетела, ну, не хватило денег, сил, и так далее на всё, но ведь создана была.

С технической стороны эти ракеты были по-разному устроены. Масса одинаковая – 3 тысячи тонн, рост одинаковый – 110 метров, но американцам удалось создать мощные двигатели.

Масса одинаковая – 3 тысячи тонн, рост одинаковый – 110 метров, но американцам удалось создать мощные двигатели.

Вот эти двигатели первой ступени, такие мощные, что всего 5 штук могут толкнуть ракету вверх. У нас таких мощных не оказалось, и мы вынуждены были 30 штук на первой ступени поставить, относительно маломощных.

Вот Вернер фон Браун уже на закате своей жизни, его знаменитые двигатели F-1, которые как раз и обеспечили успех ракеты Сатурн-5.

Вопрос из зала: А причины взрыва ракеты Н-1?

Сурдин: Много было причин, но прежде всего, насколько я понимаю ситуацию, это неумение управлять согласованно большим количеством двигателей, тогда еще не было достаточно хорошей электроники, чтобы можно было согласованно руководить работой такого комплекса, 5 двигателей легче обеспечить управлением, чем 30.

Позже нам удалось создать ракету такого же калибра, это ракета «Энергия». Это было уже на закате советской власти и после окончания «лунной гонки», так что смысла для лунных полетов эта ракета не имела, хотя по мощности она была примерно такая же, как Сатурн-5.

Это было уже на закате советской власти и после окончания «лунной гонки», так что смысла для лунных полетов эта ракета не имела, хотя по мощности она была примерно такая же, как Сатурн-5.

Ракеты «Сатурн» стартовали с мыса Канаверал, тогда он был мысом Кеннеди, во Флориде, это уже побережье Атлантики, они туда все улетают и до сих пор, когда они в сторону Атлантики улетают, первые ступени падают в воду. Сборка ракеты проводилась вертикально в большом таком сборочном корпусе, …

… а потом транспортер ее тащил подальше от этого места на всякий случай, мало ли что. Такой гигантский трактор, крупнейший трактор в мире, он до сих пор работает, вот уже несколько десятилетий.

42 Он отвозил ее к месту старта, на стартовый стол, отсюда ракета взлетала.

Я уже говорил, что много раз все системы испытывались, в том числе, испытывалась система спасения космонавтов. Такие системы есть на всех ракетах, которые людей перевозят, – на наших, на американских. Кабина экипажа вот здесь – на носу ракеты, а над ней стоит еще маленькая твердотельная ракета, которая в случае чего, если не заладился пуск, срывает кабину с людьми и относит ее подальше. Испытания были, но реально эта система у американцев не использовалась, а у нас использовалась: на наших «Союзах» она спасла жизнь двум космонавтам, так что это важная система.

Кабина экипажа вот здесь – на носу ракеты, а над ней стоит еще маленькая твердотельная ракета, которая в случае чего, если не заладился пуск, срывает кабину с людьми и относит ее подальше. Испытания были, но реально эта система у американцев не использовалась, а у нас использовалась: на наших «Союзах» она спасла жизнь двум космонавтам, так что это важная система.

Июль 1969 года – первый полет… Я перепрыгиваю некоторые эпизоды, все-таки мы не только о технике сегодня говорим, но вообще об этом направлении исследований. Были предварительные полеты вокруг Земли, вокруг Луны и, наконец, полет к Луне, июль 69-го года – первая попытка сесть на поверхность Луны.

Вообще космонавтика – удивительное направление в технике, ни с чем не сравнимое. Посмотрите, вот эта штуковина – 3 тысячи тонн, сто метров роста, заправлена абсолютно холодным взрывоопасным горючим, минус 250 градусов – жидкий водород и жидкий кислород, а тут бьет плазменный факел размером гораздо больше, чем сама ракета, тут 3 тысячи градусов почти, вот это соседство, которое не всегда кончается… вы знаете, Шаттл погиб у американцев именно из-за того, что топливные баки прогорели. В общем – фантастическое сооружение.

В общем – фантастическое сооружение.

Когда говорят о полетах на Луну, всегда вспоминают Жюля Верна, и я тоже не могу не вспомнить его. Посмотрите, его роман « Из пушки на Луну», это одна из иллюстраций, взятых из романа, – снаряд, в котором их туда выстрелили из пушки. А это реальный космический корабль «Аполлон», на котором летали к Луне. Размеры одни и те же, форма одна и та же, масса почти такая же, экипаж – здесь 3 человека летали к Луне, и у Жюля Верна в романе тоже три человека летали, но у них еще собака была с собой, а реальные космонавты не брали собаку.

Возвращение на Землю тоже происходило по Жюлю Верну – и в романе, и реально аппарат, возвращаясь, падал в Тихий океан, и почти в то же самое место. Как Жюль Верн все это угадал, можно лишь поражаться.

Так выглядит корабль «Аполлон» – вот кабина экипажа, масштаб соблюден, они там еле помещаются, свободного места очень мало. Дальше отсек с оборудованием для полета, топливные баки, двигатель… А это – корабль для посадки на Луну. Сам корабль «Аполлон» сесть не может, он долетает до Луны, выходит на орбиту и ждет астронавтов. Они вот на этом агрегате садятся на Луну, работают там, спят, едят, отдыхают в этой кабинке, потом, оставляя нижнюю часть на Луне — она уже не нужна, – вот в этой верхней кабинке взлетают с Луны, стыкуются с основным кораблем и на нем уже возвращаются на Землю. Так был организован полет. Кстати, первая идея такого челнока для посадки и взлета с Луны принадлежит нашему инженеру Кондратюку, еще до войны он ее разрабатывал, и американцы знали о ней, читали его книги, и эта идея была ими воплощена.

Сам корабль «Аполлон» сесть не может, он долетает до Луны, выходит на орбиту и ждет астронавтов. Они вот на этом агрегате садятся на Луну, работают там, спят, едят, отдыхают в этой кабинке, потом, оставляя нижнюю часть на Луне — она уже не нужна, – вот в этой верхней кабинке взлетают с Луны, стыкуются с основным кораблем и на нем уже возвращаются на Землю. Так был организован полет. Кстати, первая идея такого челнока для посадки и взлета с Луны принадлежит нашему инженеру Кондратюку, еще до войны он ее разрабатывал, и американцы знали о ней, читали его книги, и эта идея была ими воплощена.

Вопрос из зала: Они там сидят не в позе эмбриона, как в наших советских?

Сурдин: Практически в такой же позе, ну, чуть свободнее… «Союз» — еще более тесный корабль, там надо коленки к подбородку прижимать, здесь, в «Аполлоне», все-таки немного больше места, все-таки 3 суток они летят до Луны. Но ненамного свободнее, почти такая же поза. Это поза даже не столько из-за экономии места выбирается, просто она самая рациональная при перегрузках. Я как-то сидел в кабине «Союза» один, мне было тесно одному, а там по трое иногда летают, в скафандрах.

Это поза даже не столько из-за экономии места выбирается, просто она самая рациональная при перегрузках. Я как-то сидел в кабине «Союза» один, мне было тесно одному, а там по трое иногда летают, в скафандрах.

Вопрос из зала: Американцы запускали свой «Сатурн», а потом на орбите делали перестыковку модуля, переворачивали его, это технически, по-моему, очень сложная штука для конца 60-х годов. Как и зачем они это делали?

Сурдин: Зачем – это понятно: кабина космонавтов должна быть на вершине ракеты, иначе вы ее не сдернете спасательной системой. Поэтому без вариантов кабина космонавтов всегда на вершине. А все остальное – под ней. Но полет к Луне должен происходить так, чтобы они у Луны могли перейти в этот посадочный отсек, а перейти они могут только через это горло. Так что надо было кораблю «Аполлон» отстыковаться от последней ступени ракеты, развернуться, носом опять подлететь к ней и вытянуть оттуда под ним сидевший во время старта с Земли вот этот агрегат. Иначе невозможно было решить проблему, вот это они и делали. Стыковки на орбите вокруг Земли уже тогда были освоены, они их осваивали – специально, запускали имитацию лунного корабля, ракету, потом с этим лунным кораблем на орбите Земли учились стыковаться, не летая к Луне, научились — и полетели.

Иначе невозможно было решить проблему, вот это они и делали. Стыковки на орбите вокруг Земли уже тогда были освоены, они их осваивали – специально, запускали имитацию лунного корабля, ракету, потом с этим лунным кораблем на орбите Земли учились стыковаться, не летая к Луне, научились — и полетели.

Лунный корабль — вы видите, это две ракеты: одна ракета для посадки, другая для взлета с Луны, тут двигатели и топливо, и тут двигатели и топливо, места очень мало, люди там стоят.

Вот кабина лунного аппарата, место командира, место второго пилота, сесть не на что, посмотрите: …

Армстронг стоит у пульта, единственное, что ему в помощь – подтяжки резиновые, его за скафандр к потолку притягивают, чтобы хоть как-то контролировать, чтобы он там не болтался. А вообще сесть некуда, можно только стоять.

Но все-таки отдыхать-то надо. Вот они прилетели на Луну, день, два, поспать как-то, отдохнуть там надо. Первые экипажи выходили из этого положения так: один садился в ноги, другой садился на кожух двигателя, вот тут двигатель для взлета с Луны, и так сидя они пытались спать. Им не разрешали снимать скафандр, потому что было опасение, что маленький метеорит пробьет обшивку, обшивка была очень тоненькая, алюминиевая, – и тогда воздух быстро выйдет. В общем, спать там, в такой позе, да еще не снимая скафандров, в шлеме, было практически невозможно, первый экипаж и не спал. Но потом эту проблему решили.

Им не разрешали снимать скафандр, потому что было опасение, что маленький метеорит пробьет обшивку, обшивка была очень тоненькая, алюминиевая, – и тогда воздух быстро выйдет. В общем, спать там, в такой позе, да еще не снимая скафандров, в шлеме, было практически невозможно, первый экипаж и не спал. Но потом эту проблему решили.

Вот, видите, гамаки им придумали, один натягивают так, другой перпендикулярно, на них спальные мешки. Следующие экипажи проводили на Луне уже 2 -3 суток, им было более комфортно. Им разрешили снимать шлемы, все-таки шлем можно быстро надеть, а скафандр нет.

В это время и у нас создавали лунные корабли. Ракета Н-1 сама по себе, а надо было еще корабль для полета на Луну сделать. Вот наш лунный корабль, вы его узнаете, это наш любимый «Союз», на котором уже несколько десятилетий все наши космонавты летают. На самом деле это лунный корабль, он создавался для полетов вокруг Луны и с посадкой на Луну. Поскольку наша ракета Н-1 была немножко слабее американского Сатурна-5, трех человек мы не могли отправить на Луну, могли только двух. Два человека должны быть лететь к Луне, а потом надо было на чем-то садиться на Луну.

Два человека должны быть лететь к Луне, а потом надо было на чем-то садиться на Луну.

Были разные варианты отечественного лунного модуля, остановились на таком. Поскольку к Луне подлетают двое, и один должен остаться караулить корабль, летающий вокруг Луны, то садиться мог только один человек на Луну. Этим одним и первым должен был стать Леонов, и он всю оставшуюся жизнь грустит о том, что не удалось ему высадиться. Хотя ракету мы не сделали, однако наш лунный корабль получился удачный, его испытывали, он летал вокруг Земли.

Конечно, он немножко авантюрный: у американцев было два двигателя – один для посадки, другой для взлета с Луны.

А на нашем лунном модуле был один – и для посадки, и для взлета. Это было очень опасно – второй раз его запускать. Но другого варианта не было.

Если бы на Луне оказались рядом мы и американцы, то вот так смотрелись бы рядом эти два аппарата. Лунник американский и лунник наш. Тут два человека в кабине, у нас один, и вообще этот как-то помассивнее, посерьезнее, наш полегче. Была бы ракета, наверное, отправили бы на Луну и этот корабль.

Была бы ракета, наверное, отправили бы на Луну и этот корабль.

Первым экипажем для посадки ну Луну был выбран вот этот. Они все трое опытные астронавты, скажем, Гриссом неоднократно бывал в космосе. В общем, самый крутой экипаж на то время. Но им не повезло. Они еще на Земле, во время тренировки, будучи в кабине «Аполлона», погибли. Дело в том, что для упрощения системы регенерации воздуха у американцев был избран самый простой вариант – чистый кислород. То есть кабина была наполнена при низком давлении – в три раза меньше земного – чистым кислородом. Но мы знаем, в кислороде все горит.

И вот там как раз была искра, и они секунд за 40-45 сгорели дотла, люк очень неуклюже был устроен, не открылся сразу. Сгорели в чистом кислороде. После этого год был перерыв в американской программе, они усовершенствовали корабль, и реально на Луне первым оказался этот экипаж: …

Армстронг и Олдрин вышли на поверхность, а Коллинз был пилотом основного блока, который не садился на Луну, а ожидал их на орбите.

Вот так происходили высадки астронавтов на Луну. Между прочим, они споткнулись на том же, на чем когда-то споткнулся Леонов. Я его уже упоминал, Леонов – человек, первым вышедший в открытый космос. После того, как он вышел из корабля “Восход”, он не смог быстро вернуться обратно, поскольку в вакууме его скафандр раздулся, и Леонов в люк уже не проходил.

Только благодаря своей недюжинной физической силе он протиснул себя в этот люк и смог вернуться. Американцы споткнулись на этом же, когда в лунных условиях, а там тоже вакуум, в скафандре, да еще с ранцем жизнеобеспечения, астронавт пытался пролезть в этот квадратный люк, а пролезают туда, встав на колени и пятясь спиной вперед. Он не проходил. Хорошо, что внутри кабины был второй член экипажа, он ему помог. В общем, прошел.

Лунный корабль достаточно велик, и у него в нижней части солидный грузовой отсек – багажник. Американцы там возили научное оборудование, в первых полетах его было немного, но затем все больше и больше становилось от раза к разу, все тяжелее становился груз, то есть они уже не брали слишком большого запаса горючего. Научились обходиться малым количеством, быстро садиться.

Научились обходиться малым количеством, быстро садиться.

Первый полет «Аполлона-11» был простой – сесть, потоптаться и улететь. Доказать, что были на Луне. Поэтому большой научной программы у них не было. Была такая простынка для сбора космических частиц солнечного ветра, …

… был очень важный прибор, – они его оставили на Луне, – сейсмограф; почти каждая экспедиция привозила свой сейсмограф на Луну, эти сейсмографы работали там несколько лет, регистрировали лунотрясения, и теперь мы более или менее знаем устройство лунных недр.

65 И был еще один очень важный прибор, каждая экспедиция его привозила на Луну, – это отражатель лазерного света.

По сути – это набор из большого количества стеклянных призмочек, которые сделаны так, что откуда бы луч света на них ни упал, он отражается в том же направлении, откуда пришел. Это нужно для того, чтобы мы с Земли могли производить лазерную локацию Луны, чем астрономы уже 40 лет занимаются.

Вот телескоп, лазерный луч стреляет по Луне, падает свет… На наших луноходах, кстати, тоже были такие, немножко меньше американских. Они до сих пор работают там: что с ними будет!? Лазерный луч отражается, приходит обратно, телескоп его фиксирует. Три секунды идет свет туда и обратно, и по времени прохождения мы сегодня меряем расстояние до Луны с точностью до одного сантиметра – фантастика! Это очень интересно и для исследования Луны, и для исследования Земли, и для исследований того, как Луна относительно Земли движется, и, может, даже детектор гравитационных волн удастся создать на этом принципе.

Вот, пожалуй, самая известная из фотографий первой экспедиции, фотоаппарат у них был один на двоих, Армстронг его на себе носил, на груди, так что в основном на фотографиях Олдрин, видите, у него на скафандре имя написано, потому что лица-то не видно, на лицо надвинут защитный щиток, отражающий свет. Но благодаря этому щитку мы очень многое видим.

Во-первых, вот сам Армстронг стоит с фотоаппаратом, лунный модуль, Луна, все приборы видны. А несколько лет назад один из любителей, энтузиастов космонавтики, молодой американский парень разглядел вот эту голубую точку, оказалось, что это отражается Земля. Кстати, мне показалось это невероятным, – такая удача этого снимка, – и я проверил, просчитал углы, действительно – отражается Земля!

Скафандр — довольно тяжелая штука, на Земле в нем просто невозможно было бы ходить. Видите – система жизнеобеспечения, передатчик, всякие там батареи и прочее, но на Луне сила тяжести в 6 раз меньше, чем на Земле, поэтому там довольно легко ходить в таком скафандре; однако, хотя легко, но неудобно! Дело в том, что ваш скафандр изнутри надут, а снаружи пустота, и, например, чтобы руку в перчатке сжать, нужна большая мужская сила. Перчатка почти как автомобильная камера надута. И когда вы работаете много, это требует очень больших усилий. Я читал отчеты – к концу вторых суток работы в скафандре у астронавтов кровь сочилась из-под ногтей. Очень было сложно. Перчатки – это самая неприятная часть скафандра.

Очень было сложно. Перчатки – это самая неприятная часть скафандра.

Фотокамеры – почему у них одна на двоих была? Фотокамеры в те годы очень неуклюжие и большие были. Крепили ее на груди, смотрите вот на этот снимок: огромная штуковина, не то, что нынешние! А еще надо было в этих перчатках менять кассеты – то с цветной, то с черно-белой пленкой, – наводить на резкость, выставлять диафрагму, если кто помнит, что это такое. Автоматики не было никакой, аппарат хороший, «Хассельблад»; в общем, с камерой было весьма сложно работать.

Что еще тут можно отметить? Ну, например, вот это вот – на рукаве скафандра. Как вы думаете, что это такое? Это шпаргалка, маленькая записная книжка, пластмассовые странички которой можно было перекидывать. Зачем? Там вся программа работы была записана. Чтобы не терять времени, на автомате выполнять все, что намечено. Ну, и часы там, и все, что нужно.

Скафандр вот так выглядит на самом деле. Те балахоны белые, которые мы видим на снимках, – это просто от солнечных лучей, от пыли. А реально скафандр – вот он, он довольно плохо гнется, у него есть полностью металлические части, на ногах, и только на сочленениях он, в общем, кое-как сгибается, но свои функции выполняет. Правда, не всегда. Например, там была система питья, трубочки, из которых можно было пососать воду и апельсиновый сок, так вот, как-то раз система брызнула апельсиновым соком так, что залила весь этот купол, и человек должен был работать несколько часов весь в апельсиновом соке, не очень приятно, наверное, потому что протереть-то нечем. Но все-таки справились. Со скафандрами не было никаких проблем, ни разу не подводил ни один скафандр.

А реально скафандр – вот он, он довольно плохо гнется, у него есть полностью металлические части, на ногах, и только на сочленениях он, в общем, кое-как сгибается, но свои функции выполняет. Правда, не всегда. Например, там была система питья, трубочки, из которых можно было пососать воду и апельсиновый сок, так вот, как-то раз система брызнула апельсиновым соком так, что залила весь этот купол, и человек должен был работать несколько часов весь в апельсиновом соке, не очень приятно, наверное, потому что протереть-то нечем. Но все-таки справились. Со скафандрами не было никаких проблем, ни разу не подводил ни один скафандр.

А третий член экипажа в это время летал вокруг Луны, он находился здесь, в кабине, а тут у него кое-какое научное оборудование было, он проводил эксперименты и делал фотографии. После полетов «Аполлонов» появились прекрасные фотографии обратной стороны Луны.

Вот, кстати, кратер Циолковский наш любимый, и это очень хорошие фотографии – на них много чего видно.

Например, на Луне обнаружили вот такие долины, а по сути – русла, по которым что-то когда-то текло. Что текло, и когда текло – непонятно, ну, может быть, лава текла… Это углубление, по тени видно, кратер и углубление, видите, как тень падает.

Вопрос из зала: Почему кратер круглый?

Сурдин: Взорвите любую штуку на Земле — получается круглая воронка. От падения метеоритов, да.

Вопрос из зала: А метеориты по касательной падают?

Сурдин: Они падают под разными углами и, ударяясь, взрываются. Вы фактически получаете точечный источник энергии. Но вопрос хороший. Есть несколько кратеров эллиптической формы: видимо, настолько касательный был удар, что он все-таки отбросил вещество вперед. Есть несколько таких кратеров, но их немного. А в основном под разными углами падения получаются круглые кратеры. Бомбы тоже падают под разными углами на землю, а воронки от них круглые. Это точечный источник энергии.

Это точечный источник энергии.

Как видите, следы в пыли неглубокие, проблем не возникло. Во всяком случае, не утонули там астронавты. Хотя проблемы с пылью были. Вы даже на этом снимке их увидите. Смотрите, нижняя часть ног темная, вы увидите и на остальных фотографиях, пыль очень липкая на Луне оказалась, она наэлектризована солнечными лучами и ультрафиолетом, она липнет ко всему и довольно противно себя ведет. Возвращаясь в скафандрах в свой аппарат, астронавты приносили туда и лунную пыль, а потом чихали и кашляли от нее. Видите, пылят ноги? Но слой небольшой – 10-15 сантиметров максимум.

Передвигаться было легко, тяжести носить – относительно легко. Вот идет человек, два прибора несет на концах перекладины. Но все-таки на большие расстояния не походишь пешком. Поэтому в следующих экспедициях, «Аполлон-14, 15, 16 и 17» уже были транспортные средства, уже не пешком ходили.

Вот вторая экспедиция, ее эпизод – «Аполлон-12». Впервые человек встретился на чужой планете со своим роботом, ранее сюда прилетевшим. Вот ответ на вопрос: кто сфотографировал «Surveyor»? Вот кто сфотографировал. Они опустились рядом с роботом, который туда за несколько лет до этого прилетел, тут кратер, они обошли вокруг и встретили там аппарат. Зачем? Для того чтобы посмотреть, как он себя чувствует после нескольких лет на Луне. Сняли с него некоторые детали, привезли их на Землю, и стало ясно, как разные материалы ведут себя в лунных условиях.

Вот ответ на вопрос: кто сфотографировал «Surveyor»? Вот кто сфотографировал. Они опустились рядом с роботом, который туда за несколько лет до этого прилетел, тут кратер, они обошли вокруг и встретили там аппарат. Зачем? Для того чтобы посмотреть, как он себя чувствует после нескольких лет на Луне. Сняли с него некоторые детали, привезли их на Землю, и стало ясно, как разные материалы ведут себя в лунных условиях.

Ну вот «Аполлон-14» уже получил тачку – это тележка на колесах, и они уже могли возить на ней приборы и собранные образцы грунта. Правда, говорят, что не очень удобно было катить эту тачку, и от нее в дальнейшем отказались.

Ну, вот вы видите, как, уходя от своего космического аппарата, астронавты оставляют следы тачки и своих ног.

На всякий случай между скафандрами можно было устроить аварийную связь. Если бы система жизнеобеспечения у одного из них вышла из строя, можно было бы соединить скафандры, и ранец одного мог бы обеспечивать дыхание двоих. Но это, конечно, аварийная ситуация. Надолго бы этого не хватило. Носили они с собой этот шланг, но ни разу его не использовали – скафандры не подвели.

Но это, конечно, аварийная ситуация. Надолго бы этого не хватило. Носили они с собой этот шланг, но ни разу его не использовали – скафандры не подвели.

Последние три полета были вот с таким электромобилем: маленький, довольно удобный, два сидения, аккумуляторы, камеры, навигационная система. И на нем они уже десятки километров могли проезжать по Луне.

Перед полетом парадный снимок делали. Обратите внимание на большие крылья — ясно, зачем они нужны – чтобы не летела лунная пыль.

Это перед самым взлетом уже тестируются в полном обмундировании космонавты и их электромобиль.

Любопытно, что он складной – перед полетом он складывается, в виде такого большого чемодана получается и прижимается к борту, к боковой поверхности лунного корабля. А потом на Луне раскладывается.

На Луне легко, и там можно в этом тяжелом скафандре даже прыгать. Вот видите, это Том Янг прыгает, вот ноги его отрываются вверх сантиметров на 55-60 от лунной поверхности. Это максимум того, что можно позволить себе в таком тяжелом скафандре.

Это максимум того, что можно позволить себе в таком тяжелом скафандре.

Я знаю, что у некоторых, когда они смотрят на эти снимки, возникает подозрение. Ясно о чем я, да? Флаг трепещется на Луне – ага, голливудская съемка. На этот счет у меня припасено два слайда, давайте посмотрим. Флаг трепещется, космонавт тут стоит. А вот следующий кадр, посмотрите: космонавт там стоит, честь отдает, салютует флагу, а флаг почему-то не трепещется. Сейчас некоторые скажут: «Хорошо американцы подделали кадры!» – но на самом деле все разговоры о подделке, яйца выеденного не стоят. Люди были на Луне, люди работали там, и не было смысла тратить деньги на подделку, если можно слетать на настоящую Луну.

Лунный мобиль неплохо поработал, ни разу не подвел, но один раз была с ним история, которая кое-чему научила астронавтов. О ней – чуть позже.

Последние посадки были в районах со сложной географией, в горных местностях. Конечно, первые «Аполлоны» – 11, 12, 14 – садились в ровных местах, а потом, уже освоив эту технику, стали отправлять их в горную местность, где для геологов гораздо интереснее изучать Луну. Вот, скажем, эта долина, похожая на русло реки (когда вы уже стоите на поверхности Луны), Долина Хэдли, она выглядит вот так. Там они тоже побывали.

Вот, скажем, эта долина, похожая на русло реки (когда вы уже стоите на поверхности Луны), Долина Хэдли, она выглядит вот так. Там они тоже побывали.

И в горных районах тоже оказались.

На Луне сегодня остались три электромобиля. С собой назад, на Землю, их, конечно, никто не брал. Они в полной готовности – прилетайте, заряжайте аккумуляторы и можете ими пользоваться.

95 Единственный раз была проблема с лунным мобилем. Посмотрите: вот это крыло длинное, оно опускается далеко, а вот это, видите, коротенькое, тут явно чего-то не хватает. А не хватает потому, что крыло отломилось: когда снимали с корабля и раскладывали электромобиль, задели крылом, и кусочек отломился. Попытались проехаться без него, но пыль так сильно забрасывалась на астронавтов, на оборудование, что с Земли им сказали – электромобиль использовать нельзя. А ведь расчет был как раз на то, что он поможет астронавтам поездить по Луне.

96 И вот они всю ночь не спали – и придумали: содрали обложку с бортжурнала, обклеили ее скотчем, какой-то струбцинкой прикрутили к остатку крыла и таким образом проехали 35 километров. В самом конце пути она только отвалилась, когда буквально уже подъехали назад. Так они выполнили свою миссию. С тех пор в инструкциях для астронавтов есть пункт: отправляясь на Луну, не забудьте скотч. Он их тогда сильно выручил. Интересно, кто его вообще положил в корабль и для какой надобности – надо было наградить этого человека.

В самом конце пути она только отвалилась, когда буквально уже подъехали назад. Так они выполнили свою миссию. С тех пор в инструкциях для астронавтов есть пункт: отправляясь на Луну, не забудьте скотч. Он их тогда сильно выручил. Интересно, кто его вообще положил в корабль и для какой надобности – надо было наградить этого человека.

97 Последняя экспедиция была самая интересная. Задачи шли по нарастающей: и сложность, и тяжесть, и масса привезенных с Луны образцов. В последней экспедиции – «Аполлон-17» –первый и в последней раз на Луне побывал ученый – геолог Шмитт. До этого летали пилоты. Естественно, они хорошо управляются с техникой, но геолог наконец-то начал гулять и собирать то, что надо геологам.

98 Вообще научный сбор был организован очень грамотно. Образцы собирались документированно. То есть ставилась вешка, чтобы видно было, как солнечный свет в момент сбора падает, марка световая для баланса белого (сейчас это все в автомате делается, тогда это невозможно было). Поднять камень в таком скафандре (смотрите, тут оборудование, там оборудование), нагнуться – практически невозможно было. Поэтому камни поднимали особым захватом – совочком. Потом его надо было не глядя рукой вот в эту торбочку положить, в пакетик и так далее. Все это делали — и достаточно богатый научный материал с Луны привезли. До сих пор его изучают.

Поднять камень в таком скафандре (смотрите, тут оборудование, там оборудование), нагнуться – практически невозможно было. Поэтому камни поднимали особым захватом – совочком. Потом его надо было не глядя рукой вот в эту торбочку положить, в пакетик и так далее. Все это делали — и достаточно богатый научный материал с Луны привезли. До сих пор его изучают.

99 Самым интересным камнем оказался вот этот. Его нашел Шмитт. Это скала, от нее кусочек откололи – и оказалось, что это самый старый образец, попавший в руки геологов. Четыре с лишним миллиарда лет ему.

Тем, кто интересуется полетами на Луну, очень советую зайти на сайты НАСА. Там документировано по каждому полету каждый шаг, каждая секунда – в фотографиях, в переговорах, в расшифровках переговоров, все-все-все детально положено и можно просто вот как бы совершить с этими людьми их замечательные полеты.

100 А этот кадр я показываю вот почему. Журналисты, конечно, по науке не очень, а вот какие-нибудь жареные вещи вытащить – это да. Например, этот кадр стал очень популярным по причине вот этого. Когда снимки много раз перефотографировались, в газеты они попадали слишком контрастными. На этом снимке создается впечатление, что что-то остроносое или край какой-то летающей тарелки торчит из-за горы. Много было спекуляций на этот счет, что, мол, астронавты не заметили там базу летающих тарелок, которая за ними наблюдала, и так далее и так далее.

Например, этот кадр стал очень популярным по причине вот этого. Когда снимки много раз перефотографировались, в газеты они попадали слишком контрастными. На этом снимке создается впечатление, что что-то остроносое или край какой-то летающей тарелки торчит из-за горы. Много было спекуляций на этот счет, что, мол, астронавты не заметили там базу летающих тарелок, которая за ними наблюдала, и так далее и так далее.

101 Когда мы все это прочитали здесь в советской прессе, я просто пошел (у нас коллекция хороших копий этих снимков), взял другой слайд, снятый при другом освещении – ну вот, виден там склон горы, вторая гора, третья, четвертая по-разному освещены Солнцем. Просто тут темное место сливается с небом. И не стоило большого труда, чтобы разоблачить это все. Но никто как-то не старался разоблачать, наоборот — поддерживали эти утки.

102 Мне очень нравится этот кадр, который показывает одиночество людей на Луне. Два человека на целой планете. А у нас вообще один бы Леонов гулял по Луне, один! Но они двое, но тоже невелика компания. Без всяких шансов на помощь. Не было возможности никакую спасательную экспедицию туда послать, все было ограничено – запасы воздуха, воды. Абсолютно все по шагам расписано. И это конечно здорово, что ни один человек не погиб на Луне, все вернулись. Ну, были неприятности, вы знаете, «Аполлон-13» не долетел до Луны, но все равно живыми вернулись. Точнее, он долетел до Луны, обогнул ее и вернулся на Землю без посадки.

А у нас вообще один бы Леонов гулял по Луне, один! Но они двое, но тоже невелика компания. Без всяких шансов на помощь. Не было возможности никакую спасательную экспедицию туда послать, все было ограничено – запасы воздуха, воды. Абсолютно все по шагам расписано. И это конечно здорово, что ни один человек не погиб на Луне, все вернулись. Ну, были неприятности, вы знаете, «Аполлон-13» не долетел до Луны, но все равно живыми вернулись. Точнее, он долетел до Луны, обогнул ее и вернулся на Землю без посадки.

103 Итак, кончается экспедиция. Взлетают вот в этом, как они его называют, летающем шифоньере (там два человека стоят – и всё, места больше нет). И ракетный двигатель у них за стеной работает. Стыковались с кораблем, возвращались на Землю.

104 Возвращались как обычно, влетая в атмосферу. Ну, как всегда возвращаются астронавты, только с большей скоростью.

Потом парашюты и падение в Тихий океан. Там их подбирают – уже авианосец дежурит в предполагаемом месте посадки.

Им помогают выбраться — видите, вот в клетке поднимают в вертолет и отвозят на борт авианосца.

Первые экспедиции, возвращаясь с Луны, не сразу попадали в объятия родственников. Дело в том, что не было уверенности, что на Луне полная стерильность. Был очень малый шанс, но все-таки он оставался, что на Луне есть микроорганизмы лунные, и что мы можем принести их на Землю. Поэтому когда астронавты возвращались, их тут же, вот «Аполлон-11», тут же в вертолете переодевали в костюмы биологической защиты – и прямиком в камеру.

И они в этой камере проводили карантин в течение трех недель, чтобы убедиться, что они с Луны на Землю ничего не занесут. Видите, Никсон – президент тех лет, – приветствует их, а они сидят – Армстронг, Коллинз и Олдрин, – запертые в этой камере.

Вот они в этой клетке.

Там, конечно, комфортно, лучше, чем было в корабле «Аполлон», но ненамного.

И их возили по штатам и вот в этой банке их все приветствовали, но уже после «Аполлона-12» стало ясно, что Луна безжизненная, и что можно выпускать астронавтов без карантина.

Вот все места посадок на Луну: эти американские, а красненькие – наши. Наши – автоматы, американские – автоматы и люди. Как видите, более или менее вся видимая часть, видимое полушарие Луны – ну, не освоено, конечно, но, по крайней мере, предварительно изучено. На обратной стороне пока никто еще не был.

После окончания американской и нашей программ, где-то после 1973-го года, было много планов по дальнейшему освоению Луны, но эти планы не были реализованы.

Были даже фантастические планы – города на Луне! Но не получилось.

Почему американцы прекратили свою программу? У них были два корабля готовы. А эти корабли – да, они были, но я думаю, что большое количество вот таких мелких технических проблем, которые все же были в каждом «Аполлоне», – они говорили инженерам, что рано или поздно будет серьезная проблема. И пока все идет хорошо, надо на этом прекратить, чтобы не споткнуться серьезно и не потерять людей в космосе. И, по-моему, они достигли и общественного результата, и резонанса по всему миру, и не споткнулись серьезно нигде, – так что рассчитано всё было правильно. Оставшиеся корабли использовали – «Скайлэб» летал, это станция, фактически «Аполлон» на орбите вокруг Земли. Так что они использовали дорогое оборудование.

И, по-моему, они достигли и общественного результата, и резонанса по всему миру, и не споткнулись серьезно нигде, – так что рассчитано всё было правильно. Оставшиеся корабли использовали – «Скайлэб» летал, это станция, фактически «Аполлон» на орбите вокруг Земли. Так что они использовали дорогое оборудование.

Только в середине 1990-х возобновились полеты к Луне, но теперь это уже только автоматы. Летали американские, европейские, японские, индийские, китайские спутники вокруг Луны. Кроме наших, летали, похоже, все.

Японцы замечательные кадры оттуда привозили, передавали, можно было включить канал японского телевидения – и в прямом эфире смотреть, как летают.

Ну, много разных аппаратов, не будем на них останавливаться.

Самый продвинутый — вот этот, он до сих пор летает – это американский «лунный разведчик». У него прекрасная оптика, …

…современные карты Луны были составлены. Он перефотографировал всю Луну, в том числе и места посадок.

Он перефотографировал всю Луну, в том числе и места посадок.

Вот место посадки «Аполлона-11» — историческое. Мы помним, что они тут недалеко отходили. Это карта, которую сами астронавты нарисовали, когда вернулись. Они недалеко отходили от места посадки, но один раз Армстронг отбежал метров на 60 (вот тут его тропинка) и сфотографировал такую панораму: вот его тень, корабль и кратер небольшой. А это в нынешние дни уже, в 2009-м, с орбиты сфотографированы нижняя посадочная часть корабля и вот этот кратер, где Армстронг рядышком с ним стоял.

«Аполлон-12»… Помните, я вам вот этот кадр показывал, как они к своему роботу ходили? Вот это место. Тут они сели, робот вот здесь, они вот тут прошли и встретились с ним. Обратите внимание — тропинки, протоптанные ногами астронавтов, — вот они видны. Ну, а что им будет: там, на Луне, мало что меняется.

«Аполлон-14». Вспомните вот этот кадр: с тележечкой они там гуляли – вот здесь место посадки, а вот это тропинка, от тележечки оставшаяся, сюда научные приборы были поставлены.

Сегодня Луну интенсивно исследуют: предыдущие несколько лет были посвящены поискам воды на Луне. Дело в том, что базу можно организовывать, только если хоть что-то найдется на Луне, так сказать, «свое», не привозное. Ну вот – вода нашлась. Нашли её очень интересно.

Подлетает к Луне последняя ступень ракеты-носителя, на ней исследовательский аппарат. Они расстыковываются, ступень с большой скоростью врезается в Южный полюс Луны, …