ЛУНА • Большая российская энциклопедия

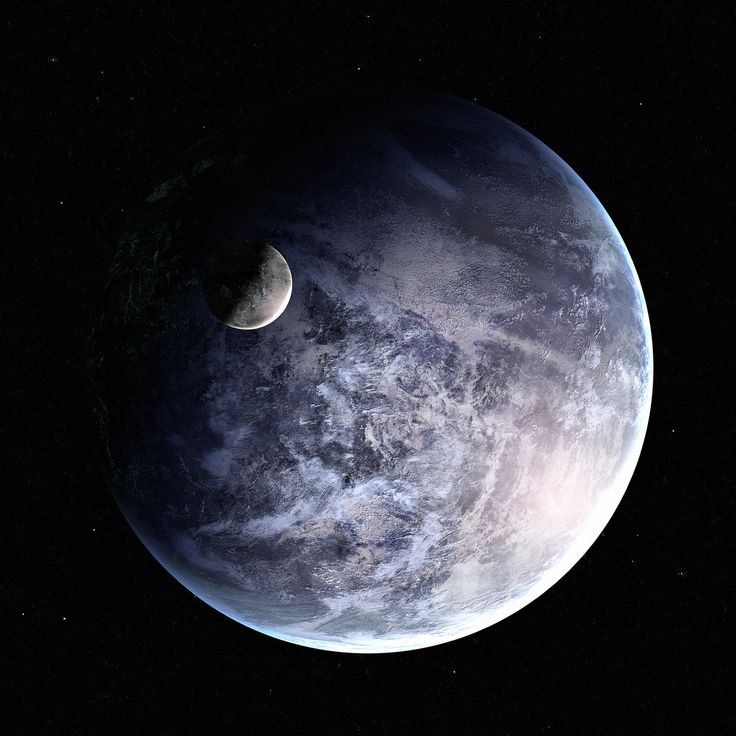

ЛУНА́, единственный естественный спутник Земли. Соотношение размеров и масс Л. и Земли позволяет рассматривать совокупность этих небесных тел скорее как двойную планету, чем как родительскую планету и спутник. Масса Л. (7,35·1022 кг) относится к массе Земли как 1 к 81,3. Аналогичное отношение масс, напр., Фобоса и Марса составляет 1/50000000, Ганимеда (крупнейшего в Солнечной системе спутника) и Юпитера – 1/12200. Л., изначально лишённая атмосферы и гидросферы, сохранила на своей поверхности следы процессов, происходивших в Солнечной системе миллионы и миллиарды лет назад. Поэтому изучение поверхности Л. позволяет делать выводы об эволюции Солнечной системы.

Общая характеристика Луны

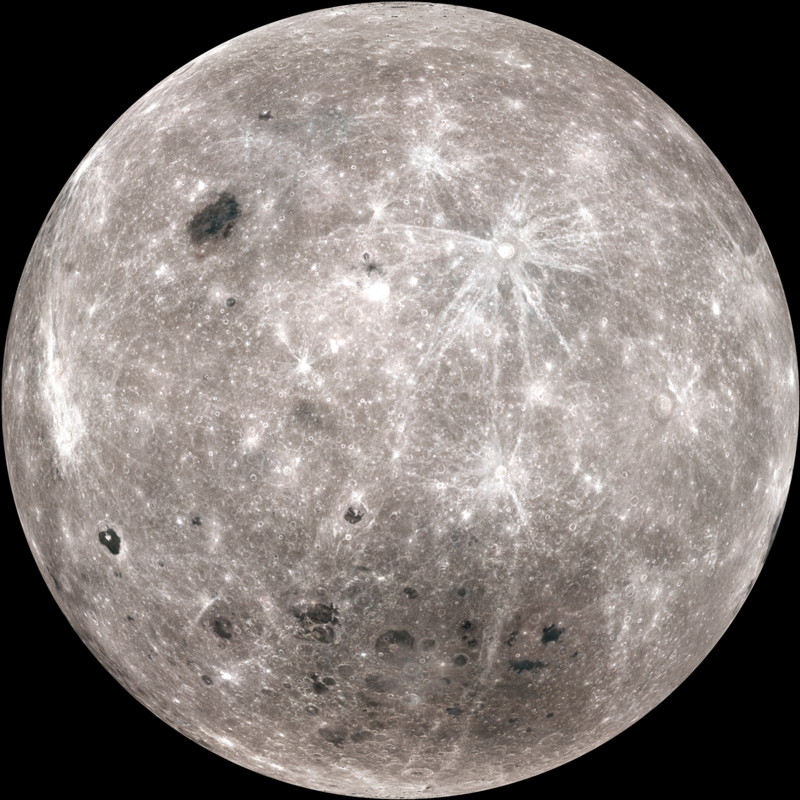

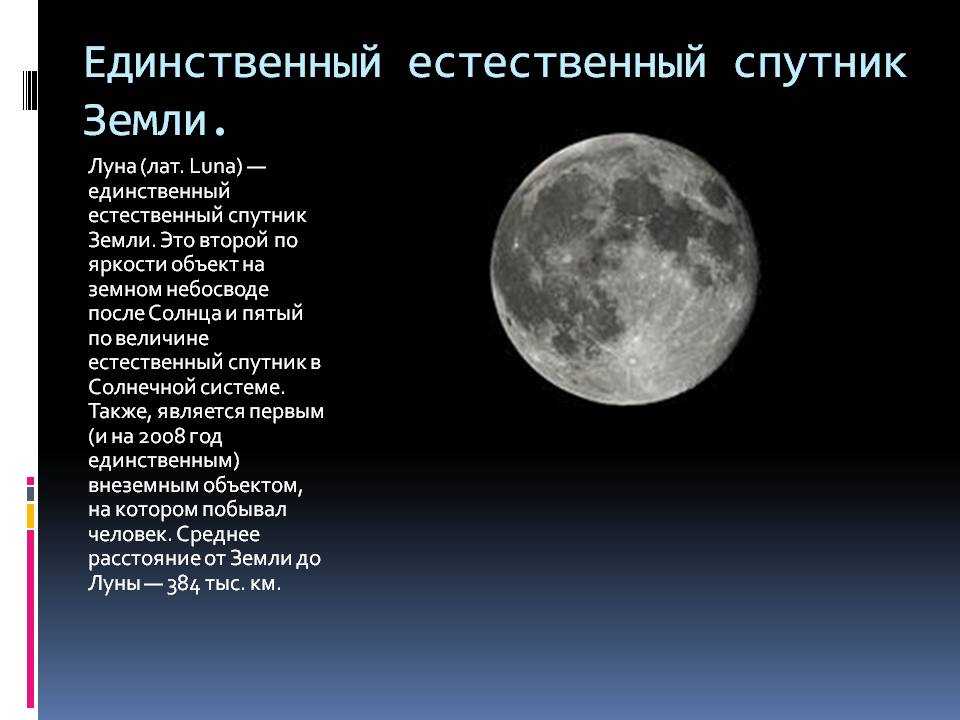

Фотография видимой стороны Луны в фазе полнолуния, полученная с помощью наземного телескопа.

Фотография западного полушария Луны, полученная КА «Аполлон-16».

Л. движется вокруг Земли по эллиптич. орбите (ср. эксцентриситет 0,0549) со ср. скоростью 1,023 км/с. Расстояние от Л. до Земли меняется от 356400 км до 406800 км, ср. значение равно 384401± D1 км. Скорость видимого перемещения Л. среди звёзд составляет 13°10´ 35´´ в сут. Период вращения Л. вокруг своей оси относительно звёзд (сидерич. месяц) в точности совпадает с периодом движения Л. по орбите вокруг Земли. Вследствие этого Л. постоянно обращена к Земле одним и тем же полушарием, что позволяет говорить о видимой и обратной сторонах Л. Равномерное вращение Л. вокруг оси в сочетании с неравномерным движением по орбите (ускорение может достигать 0,272 см/с2) приводит к появлению оптич. эффекта либрации по долготе (см. Либрация Луны). При разл. сочетаниях взаимного положения наблюдателя, Л. и Солнца наблюдатель видит освещённой только часть лунного диска – определённую фазу Луны. Период смены фаз (от новолуния до следующего новолуния) носит назв. синодического месяца. Вследствие эллиптичности лунной орбиты продолжительность синодич. месяца может меняться от 29,25 сут до 29,83 сут. Лунная орбита наклонена к плоскости эклиптики под углом 5°9´. Наклонение лунного экватора к эклиптике составляет 1°32´ . Такое сочетание наклонений приводит к оптич. либрации по широте. Диаметр Л. составляет 3476 км (0,27 земного диаметра). Площадь поверхности Л. равна 3,8·107 км2. Ср. плотность вещества Л. составляет 3340 кг/м3 (0,61 ср. плотности Земли). Первая космич. скорость для Л. равна 1,68 км/с, вторая космич. скорость – 2,375 км/с.

Период смены фаз (от новолуния до следующего новолуния) носит назв. синодического месяца. Вследствие эллиптичности лунной орбиты продолжительность синодич. месяца может меняться от 29,25 сут до 29,83 сут. Лунная орбита наклонена к плоскости эклиптики под углом 5°9´. Наклонение лунного экватора к эклиптике составляет 1°32´ . Такое сочетание наклонений приводит к оптич. либрации по широте. Диаметр Л. составляет 3476 км (0,27 земного диаметра). Площадь поверхности Л. равна 3,8·107 км2. Ср. плотность вещества Л. составляет 3340 кг/м3 (0,61 ср. плотности Земли). Первая космич. скорость для Л. равна 1,68 км/с, вторая космич. скорость – 2,375 км/с.

Происхождение и эволюция Луны

Существует ряд гипотез о происхождении Л. Наиболее распространённой на нач. 21 в. является модель гигантского удара. Согласно этой модели, тело размером примерно с Марс, двигаясь по касательной траектории, столкнулось с Землёй на ранней стадии её развития (но уже после этапа гравитац. дифференциации вещества). В результате удара часть вещества земной коры и верхней мантии была выброшена в виде массивного осколочного облака на околоземную орбиту. В процессе последующей аккреции из этого облака сформировался спутник Земли. Предложена также др. модель, согласно которой Л., подобно Земле и др. планетам, образовалась из протопланетного облака. Общепринятой теории происхождения Л. на нач. 21 в. не существует.

дифференциации вещества). В результате удара часть вещества земной коры и верхней мантии была выброшена в виде массивного осколочного облака на околоземную орбиту. В процессе последующей аккреции из этого облака сформировался спутник Земли. Предложена также др. модель, согласно которой Л., подобно Земле и др. планетам, образовалась из протопланетного облака. Общепринятой теории происхождения Л. на нач. 21 в. не существует.

В первые миллионы лет Л., по-видимому, прошла стадию дифференциации вещества, в результате чего сформировались ядро, мантия (возможно, верхняя и нижняя) и кора Л. Согласно данным нач. 21 в., Л. имеет металлич. ядро радиусом от 220 до 450 км. Масса ядра составляет не более 2–4% от общей массы Л., что укладывается в рамки ударной гипотезы происхождения Л. и служит её косвенным подтверждением. В соответствии с этой моделью на завершающей стадии гравитац. дифференциации вещества лунный шар обладал отвердевшей силикатной корой анортозитового состава (породообразующие минералы – алюмосиликаты), базальтовой расплавленной мантией и, вероятно, жидким металлич. ядром. Кора Л. имела небольшую толщину (60–100 км) и сравнительно легко взламывалась под внешними ударами крупных падающих тел. Впоследствии этот процесс дополнялся взламыванием коры под действием внутр. давления расплавленной базальтовой лавы верхней мантии, а также вследствие остывания лунных недр, идущего с поверхности. В образцах горных пород Л., доставленных на Землю КА «Аполлон» (США, 1969–72), был выделен особый кластер ударных брекчий возрастом 3,7–3,9 млрд. лет. Это позволяет предположить, что в тот период поверхность Л. подвергалась интенсивной бомбардировке объектами разной природы, что подтверждается также др. исследованиями.

дифференциации вещества лунный шар обладал отвердевшей силикатной корой анортозитового состава (породообразующие минералы – алюмосиликаты), базальтовой расплавленной мантией и, вероятно, жидким металлич. ядром. Кора Л. имела небольшую толщину (60–100 км) и сравнительно легко взламывалась под внешними ударами крупных падающих тел. Впоследствии этот процесс дополнялся взламыванием коры под действием внутр. давления расплавленной базальтовой лавы верхней мантии, а также вследствие остывания лунных недр, идущего с поверхности. В образцах горных пород Л., доставленных на Землю КА «Аполлон» (США, 1969–72), был выделен особый кластер ударных брекчий возрастом 3,7–3,9 млрд. лет. Это позволяет предположить, что в тот период поверхность Л. подвергалась интенсивной бомбардировке объектами разной природы, что подтверждается также др. исследованиями. Именно в то время на поверхности Л. появились гигантские круговые впадины ударного происхождения. На последующей стадии эволюции Л. эти впадины поэтапно заполнялись лавовыми потоками из верхней мантии, образуя т. н. лунные моря. В ту же эпоху под действием приливного гравитац. влияния со стороны Земли происходило замедление осевого вращения Л., что привело в конечном счёте к уравниванию её осевого и орбитального периодов вращения.

Именно в то время на поверхности Л. появились гигантские круговые впадины ударного происхождения. На последующей стадии эволюции Л. эти впадины поэтапно заполнялись лавовыми потоками из верхней мантии, образуя т. н. лунные моря. В ту же эпоху под действием приливного гравитац. влияния со стороны Земли происходило замедление осевого вращения Л., что привело в конечном счёте к уравниванию её осевого и орбитального периодов вращения.

Строение поверхности Луны

Лунный кратер Лемонье (в центре снимка). Снимок сделан с борта КА «Аполлон-17» во время полёта командного модуля по окололунной орбите.

Л. покрыта единым материковым щитом лунной коры, мощность которого в совр. эпоху на видимой стороне Л. составляет в ср. 60 км, на обратной стороне – до 100 км. Общая площадь лунных морей – 16,9% поверхности Л. (на видимой стороне – 31,2%, на обратной стороне – 2,6%). Материковый ландшафт (участки вне лунных морей) имеет более светлую окраску пород (ср. отражательная способность 13,45%) и более изрезанный рельеф (за счёт большей концентрации ударных кратеров). Возраст наиболее древних материковых пород достигает 4,3–4,6 млрд. лет. Плотность поверхностных материковых анортозитовых пород составляет 2900 кг/м3. Поверхность лунных морей сложена тёмными базальтовыми породами (ср. отражательная способность 7,30%) и имеет в осн. равнинный рельеф. Плотность поверхностных базальтовых пород близка к ср. плотности Л. Ср. возраст базальтовых пород, образующих поверхность старых морей (Имбрийская система), достигает 3,7 млрд. лет. Ср. возраст базальтов молодых морей (Эратосфеновская система) составляет 3,2 млрд. лет. Поверхностная плотность ударных кратеров в пределах морей существенно меньше, чем на поверхности материков.

Материковый ландшафт (участки вне лунных морей) имеет более светлую окраску пород (ср. отражательная способность 13,45%) и более изрезанный рельеф (за счёт большей концентрации ударных кратеров). Возраст наиболее древних материковых пород достигает 4,3–4,6 млрд. лет. Плотность поверхностных материковых анортозитовых пород составляет 2900 кг/м3. Поверхность лунных морей сложена тёмными базальтовыми породами (ср. отражательная способность 7,30%) и имеет в осн. равнинный рельеф. Плотность поверхностных базальтовых пород близка к ср. плотности Л. Ср. возраст базальтовых пород, образующих поверхность старых морей (Имбрийская система), достигает 3,7 млрд. лет. Ср. возраст базальтов молодых морей (Эратосфеновская система) составляет 3,2 млрд. лет. Поверхностная плотность ударных кратеров в пределах морей существенно меньше, чем на поверхности материков. Процесс выплавления морских базальтовых лав из недр Л. на её поверхность определяет понятие лунного вулканизма. В рельефе эти процессы отразились в виде извилистых русел, по которым протекала лава, наплывов лавовых полей и т. д. Конусные вулканич. образования, подобные земным вулканам, на Л. встречаются крайне редко, и их природа окончательно не установлена. Считается, что эпоха лунного вулканизма закончилась ок. 2,5 млрд. лет назад, когда образовались наиболее молодые моря. В последующий период лунной эволюции поверхность спутника формировали только удары падающих тел разл. размеров. Постоянная бомбардировка лунной поверхности частицами, падающими со сверхзвуковыми скоростями (до 25 км/с), приводит к формированию чехла из раздробленных пород, покрывающего всю поверхность Л. Этот рыхлый слой обломочного материала носит назв.

Процесс выплавления морских базальтовых лав из недр Л. на её поверхность определяет понятие лунного вулканизма. В рельефе эти процессы отразились в виде извилистых русел, по которым протекала лава, наплывов лавовых полей и т. д. Конусные вулканич. образования, подобные земным вулканам, на Л. встречаются крайне редко, и их природа окончательно не установлена. Считается, что эпоха лунного вулканизма закончилась ок. 2,5 млрд. лет назад, когда образовались наиболее молодые моря. В последующий период лунной эволюции поверхность спутника формировали только удары падающих тел разл. размеров. Постоянная бомбардировка лунной поверхности частицами, падающими со сверхзвуковыми скоростями (до 25 км/с), приводит к формированию чехла из раздробленных пород, покрывающего всю поверхность Л. Этот рыхлый слой обломочного материала носит назв. реголита и достигает в отд. местах толщины 10 м и более.

реголита и достигает в отд. местах толщины 10 м и более.

Физические поля Луны

Ускорение силы тяжести у поверхности Л. в 6 раз меньше земного и составляет 1,623 м/с2. Осн. методом изучения гравитац. поля Л. является исследование возмущений орбит её искусств. спутников. Эти исследования позволили установить общую асимметрию распределения масс в теле Л., а также выделить местные концентрации масс (т. н. масконы), расположенные в пределах верхней мантии в области круговых морей видимого полушария Луны.

Темп-ра поверхности Л. в подсолнечной точке составляет ок. 130 °C, на ночной стороне опускается до –160…–170 °C. Низкая отражательная способность лунного поверхностного слоя приводит к тому, что ок. 90% падающей на Л. солнечной радиации переходит в теплоту. Поэтому Л. имеет собств. тепловое излучение в ИК-области спектра и частично в радиодиапазоне. Максимум собств. излучения Л. лежит в области длин волн 7 мкм. Максимум отражённого излучения Л. приходится на длину волны 0,6 мкм (максимум распределения энергии в солнечном спектре находится ок. длины волны 0,47 мкм). Измерения теплового излучения неосвещённой части лунного диска, проводимые в процессе смены фаз или во время лунных затмений, позволяют оценить тепловую инерцию покровного вещества, которая у лунного грунта оказывается на два порядка меньше, чем у земных горных пород. Столь низкое значение тепловой инерции свойственно только сильно измельчённым породам, помещённым в условия высокого вакуума. Измерения яркостной темп-ры радиоизлучения позволяют определить тепловой режим слоёв, расположенных под поверхностью Л. на глубине нескольких длин волн излучения. В частности, установлено, что на глубине ок. 1 м темп-ра реголита не претерпевает существенных изменений в течение лунных суток.

Максимум собств. излучения Л. лежит в области длин волн 7 мкм. Максимум отражённого излучения Л. приходится на длину волны 0,6 мкм (максимум распределения энергии в солнечном спектре находится ок. длины волны 0,47 мкм). Измерения теплового излучения неосвещённой части лунного диска, проводимые в процессе смены фаз или во время лунных затмений, позволяют оценить тепловую инерцию покровного вещества, которая у лунного грунта оказывается на два порядка меньше, чем у земных горных пород. Столь низкое значение тепловой инерции свойственно только сильно измельчённым породам, помещённым в условия высокого вакуума. Измерения яркостной темп-ры радиоизлучения позволяют определить тепловой режим слоёв, расположенных под поверхностью Л. на глубине нескольких длин волн излучения. В частности, установлено, что на глубине ок. 1 м темп-ра реголита не претерпевает существенных изменений в течение лунных суток. Этот вывод был подтверждён при бурении грунта экипажами КА «Аполлон».

Этот вывод был подтверждён при бурении грунта экипажами КА «Аполлон».

Многочисл. магнитометрич. исследования (орбитальная магнитная съёмка и измерения непосредственно на поверхности Л.) установили отсутствие у Л. собств. магнитного поля. В то же время в некоторых районах лунной поверхности зафиксированы местные магнитные аномалии. В районах лунных морей видимого полушария величина магнитной индукции у поверхности колеблется от 0,1 до нескольких нТл. Наиболее значит. магнитные аномалии обнаружены на обратной стороне Л., где магнитная индукция в некоторых местах достигает св. 300 нТл. Исследования остаточной намагниченности образцов лунных пород, доставленных на Землю, позволяют предположить, что заметное магнитное поле могло существовать у Л. 3,6–3,8 млрд. лет назад. Природа возникновения лунного палеомагнетизма и наблюдаемых в совр. эпоху магнитных аномалий пока не установлена.

эпоху магнитных аномалий пока не установлена.

Взаимодействие Луны с окружающей средой

Космич. лучи по-разному воздействуют на поверхности Л. и Земли, т. к. Л. практически лишена атмосферы и магнитного поля. Ионы солнечного ветра из-за своей малой энергии способны проникать лишь в очень тонкий (не более 1 мкм) верхний слой лунного вещества. Но за время существования Л. (более 4 млрд. лет) общее число достигших её частиц может быть, по некоторым оценкам, эквивалентно поверхностному слою лунного вещества толщиной до 10 м. Плотность потока солнечного ветра у Л. обычно принимается равной (1–8)·108 частиц·см –2 ·с –1. Значит. часть этих частиц в конце концов покидает лунную поверхность. Тем не менее считается, что именно солнечный ветер служит источником таких редких для Л. химич. элементов, как H, He, C, N и др. Содержание водорода в поверхностном слое реголита составляет 50–100 мкг/г, содержание изотопа 3Не в ср. не превышает 4–8 нг/г. Электроны с энергией 0,5–1,0 МэВ, покидающие Солнце при солнечной вспышке, достигают окрестностей Л. за время от 10 мин до 10 ч, протоны с энергией 20–80 МэВ – за время от нескольких часов до 10 ч. Б. ч. солнечных космич. лучей не проникает в лунное вещество глубже, чем на неск. сантиметров. Мн. образцы лунных пород, доставленные на Землю, сохранили следы частиц солнечных космич. лучей, по которым можно судить об интенсивности солнечного ветра в прошлом (за период ок. 107 лет), а также определять экспозиционный возраст самих лунных пород. Тяжёлые ядра галактич. космич. лучей обычно не проникают в лунные породы на глубину более 10 см. Несмотря на то что эти частицы вызывают ядерные реакции в лунном веществе и индуцируют явления каскадного типа, наличия слоя вещества в неск. граммов на квадратный сантиметр достаточно для полного затухания этих процессов.

не превышает 4–8 нг/г. Электроны с энергией 0,5–1,0 МэВ, покидающие Солнце при солнечной вспышке, достигают окрестностей Л. за время от 10 мин до 10 ч, протоны с энергией 20–80 МэВ – за время от нескольких часов до 10 ч. Б. ч. солнечных космич. лучей не проникает в лунное вещество глубже, чем на неск. сантиметров. Мн. образцы лунных пород, доставленные на Землю, сохранили следы частиц солнечных космич. лучей, по которым можно судить об интенсивности солнечного ветра в прошлом (за период ок. 107 лет), а также определять экспозиционный возраст самих лунных пород. Тяжёлые ядра галактич. космич. лучей обычно не проникают в лунные породы на глубину более 10 см. Несмотря на то что эти частицы вызывают ядерные реакции в лунном веществе и индуцируют явления каскадного типа, наличия слоя вещества в неск. граммов на квадратный сантиметр достаточно для полного затухания этих процессов. Напротив, лёгкие ядра в составе галактич. космич. лучей (протоны и альфа-частицы) могут глубоко проникать в лунный грунт и инициировать каскады вторичных частиц, распространяющиеся на неск. метров вокруг. Число вторичных частиц, как правило, в неск. раз превышает первичный поток. Напр., поток первичных частиц галактич. космич. лучей плотностью 2 частицы·см –2 ·с –1 может индуцировать вторичный поток нейтронов плотностью ок. 13 частиц·см –2 ·с –1.

Напротив, лёгкие ядра в составе галактич. космич. лучей (протоны и альфа-частицы) могут глубоко проникать в лунный грунт и инициировать каскады вторичных частиц, распространяющиеся на неск. метров вокруг. Число вторичных частиц, как правило, в неск. раз превышает первичный поток. Напр., поток первичных частиц галактич. космич. лучей плотностью 2 частицы·см –2 ·с –1 может индуцировать вторичный поток нейтронов плотностью ок. 13 частиц·см –2 ·с –1.

Одним из процессов, сопровождающих бомбардировку лунного покровного вещества частицами галактич. космич. лучей, является «выбивание» гамма-частиц и нейтронов, которые создают поток излучения от Луны. Энергетич. спектр этого потока указывает на химич. состав исходного вещества. Т. о. дистанционно (с помощью орбитальных КА) было определено содержание в лунных породах таких элементов, как Th, Ti, Fe, Mg, K и др.

При практически полном отсутствии у Л. газовой оболочки даже самые малые метеороидные частицы достигают лунной поверхности, вызывая интенсивную эрозию поверхностных слоёв. Расчётные значения скоростей падения на лунную поверхность таких частиц составляют 13–18 км/с. Общий поток падающих на Л. твёрдых тел оценивался величиной 4·10 –19 кг·см –2 ·с –1 при учёте объектов с массой от 10–19 кг до 1015 кг. Однако результаты пассивного сейсмич. эксперимента, проведённого на лунной поверхности по программе «Аполлон», дали др. оценку потока метеоритного вещества, реально выпадающего на Л. Зарегистрированный поток оказался в 10–1000 раз меньше прогнозируемого по наземным наблюдениям. Такое расхождение объясняют предполагаемым присутствием в приповерхностном окололунном пространстве рассеянного мелкодисперсного вещества – своеобразной «аэрозольной составляющей» лунной экзосферы. Отд. наблюдения избыточных свечений лунного неба подтверждают подобные предположения. По данным измерений, проведённых непосредственно на лунной поверхности, плотность потока микрочастиц с массой более 10–16 кг и скоростью падения ок. 25 км/с составляет 2·10 –8 см–2·с–1. В этом эксперименте был зарегистрирован эффект повышенной концентрации микрочастиц вблизи моментов местного восхода и захода Солнца при восьми полных циклах смены фаз (т. н. лунациях). Количество микрочастиц, зарегистрированных за единицу времени, возрастало почти в 100 раз за время от нескольких часов до 40 ч перед восходом Солнца и в течение 30 ч после восхода. Было установлено, что преимущественное перемещение частиц происходит в направлении от Солнца. Предполагаемый механизм такого горизонтального переноса частиц по лунной поверхности заключается во взаимодействии электростатич.

Отд. наблюдения избыточных свечений лунного неба подтверждают подобные предположения. По данным измерений, проведённых непосредственно на лунной поверхности, плотность потока микрочастиц с массой более 10–16 кг и скоростью падения ок. 25 км/с составляет 2·10 –8 см–2·с–1. В этом эксперименте был зарегистрирован эффект повышенной концентрации микрочастиц вблизи моментов местного восхода и захода Солнца при восьми полных циклах смены фаз (т. н. лунациях). Количество микрочастиц, зарегистрированных за единицу времени, возрастало почти в 100 раз за время от нескольких часов до 40 ч перед восходом Солнца и в течение 30 ч после восхода. Было установлено, что преимущественное перемещение частиц происходит в направлении от Солнца. Предполагаемый механизм такого горизонтального переноса частиц по лунной поверхности заключается во взаимодействии электростатич. зарядов пылинок с электростатич. полями, возникающими на лунной поверхности под воздействием солнечного излучения.

зарядов пылинок с электростатич. полями, возникающими на лунной поверхности под воздействием солнечного излучения.

Исследование Луны космическими аппаратами

Самоходный управляемый аппарат на поверхности Луны (экспедиция «Аполлон-15»).

Земля над лунным горизонтом. Снимок сделан во время облёта Луны КА «Зонд-7».

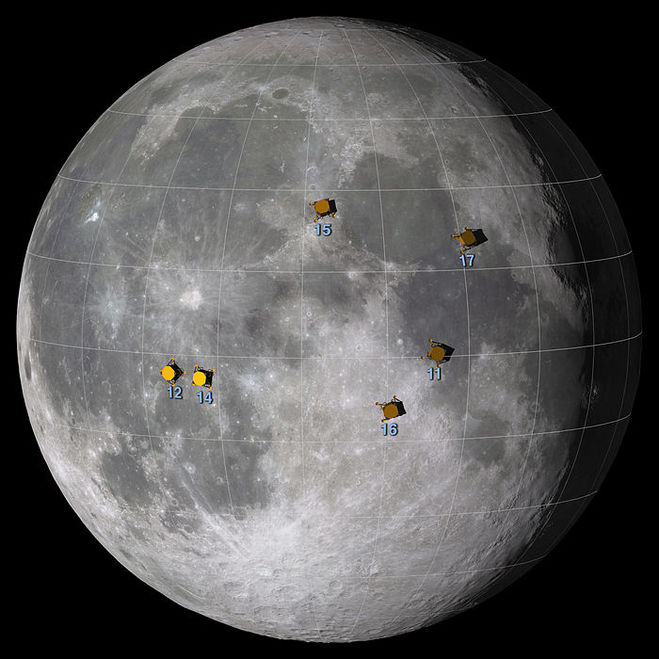

Совр. науч. данные о природе Л. получены в осн. с помощью КА. Начало этим исследованиям положено в 1959 межпланетными автоматич. станциями серии «Луна» (СССР). В том же году получены и переданы на Землю первые в мире изображения обратной стороны Л. (КА «Луна-3»). Первая в мире мягкая посадка на лунную поверхность осуществлена в 1966 КА «Луна-9». Первая пилотируемая экспедиция на Л. проведена в 1969 экспедицией «Аполлон-11» (США). Исследования Л. с помощью космич. техники проводились как дистанционно (с пролётной траектории или окололунной орбиты), так и контактно (с посадкой на лунную поверхность). До нач. 21 в. на лунной поверхности успешно работали автоматич. аппараты серии «Луна» и серии «Сервейор» (США). Из них 3 КА («Луна-16», «Луна-20», «Луна-24»; 1970, 1972, 1976) имели в своём составе возвращаемые модули для доставки на Землю образцов лунного грунта. КА «Луна-17» и «Луна-21» (1970 и 1973) доставили на лунную поверхность самоходные автоматич. аппараты «Луноход-1» и «Луноход-2». По программе «Аполлон» в 1969–1972 Л. посетили 6 экспедиций, в каждой из которых 2 астронавта высаживались на поверхность Л. Картографич. съёмку Л. с траектории падения на лунную поверхность проводили 3 КА серии «Рейнджер» (США, 1964–65), с облётных траекторий – 5 КА серии «Зонд» (СССР, 1965–70), с окололунной орбиты – 5 КА серии «Лунар орбитер» (США, 1966–67), 4 КА серии «Луна» (СССР, 1966–74). На рубеже 20–21 вв. дистанц. зондирование Л. с окололунной орбиты проводилось КА «Клементина» (США, 1994) и «Лунар проспектор» (США, 1998–99), а также КА «SMART-1» (Small Mission for Advanced Research in Technology; Европ.

До нач. 21 в. на лунной поверхности успешно работали автоматич. аппараты серии «Луна» и серии «Сервейор» (США). Из них 3 КА («Луна-16», «Луна-20», «Луна-24»; 1970, 1972, 1976) имели в своём составе возвращаемые модули для доставки на Землю образцов лунного грунта. КА «Луна-17» и «Луна-21» (1970 и 1973) доставили на лунную поверхность самоходные автоматич. аппараты «Луноход-1» и «Луноход-2». По программе «Аполлон» в 1969–1972 Л. посетили 6 экспедиций, в каждой из которых 2 астронавта высаживались на поверхность Л. Картографич. съёмку Л. с траектории падения на лунную поверхность проводили 3 КА серии «Рейнджер» (США, 1964–65), с облётных траекторий – 5 КА серии «Зонд» (СССР, 1965–70), с окололунной орбиты – 5 КА серии «Лунар орбитер» (США, 1966–67), 4 КА серии «Луна» (СССР, 1966–74). На рубеже 20–21 вв. дистанц. зондирование Л. с окололунной орбиты проводилось КА «Клементина» (США, 1994) и «Лунар проспектор» (США, 1998–99), а также КА «SMART-1» (Small Mission for Advanced Research in Technology; Европ. космич. агентство, 2003–06). К нач. 21 в. в проведение лунных исследований с помощью искусств. лунных спутников включились Япония, Китай и Индия.

космич. агентство, 2003–06). К нач. 21 в. в проведение лунных исследований с помощью искусств. лунных спутников включились Япония, Китай и Индия.

ЛУНА | Энциклопедия Кругосвет

Содержание статьи

- ВНЕШНИЙ ВИД

- Иллюзия Луны.

- Фазы.

- ДВИЖЕНИЕ

- Характеристики орбиты.

- Наклон.

- Система Земля – Луна.

- ДЕТАЛИ ПОВЕРХНОСТИ

- Моря.

- Природа поверхности Луны.

- Кратеры

- Другие особенности.

ЛУНА, естественный спутник Земли, ее постоянный ближайший сосед. Это скалистое шаровидное тело без атмосферы и жизни. Ее диаметр 3480 км, т.е. немногим более четверти диаметра Земли. Ее угловой диаметр (угол, под которым диск Луны виден с Земли) составляет около 30ў дуги. Среднее расстояние Луны от Земли 384 400 км, что равно примерно 30 диаметрам Земли. Космический корабль может добраться до Луны менее чем за 3 сут. Первый достигший Луны аппарат «Луна-2» был запущен 12 сентября 1959 в СССР. Первые люди ступили на Луну 20 июля 1969; это были астронавты «Аполлона-11», запущенного в США.

Первые люди ступили на Луну 20 июля 1969; это были астронавты «Аполлона-11», запущенного в США.

Еще до наступления эры космических исследований астрономы знали, что Луна – необычное тело. Хотя это не самый большой спутник в Солнечной системе, но он один из крупнейших по отношению к своей планете – Земле. Плотность Луны всего в 3,3 раза больше плотности воды, что меньше, чем у любой из планет земной группы: самой Земли, Меркурия, Венеры и Марса. Уже это обстоятельство заставляет думать о необычных условиях образования Луны. Пробы грунта с поверхности Луны позволили определить его химический состав и возраст (4,1 млрд. лет у самых старых образцов), но это лишь сильнее запутало наше представление о происхождении Луны.

ВНЕШНИЙ ВИД

Как все планеты и их спутники, Луна в основном светит отраженным солнечным светом. Обычно бывает видна та часть Луны, которую освещает Солнце. Исключение составляют периоды вблизи новолуния, когда отраженный от Земли свет слабо освещает и темную сторону Луны, создавая картину «старой Луны в объятиях молодой».

Яркость полной Луны в 650 тыс. раз меньше яркости Солнца. Полная Луна отражает только 7% падающего на нее солнечного света. После периодов бурной солнечной активности отдельные места лунной поверхности могут слабо светиться под действием люминесценции.

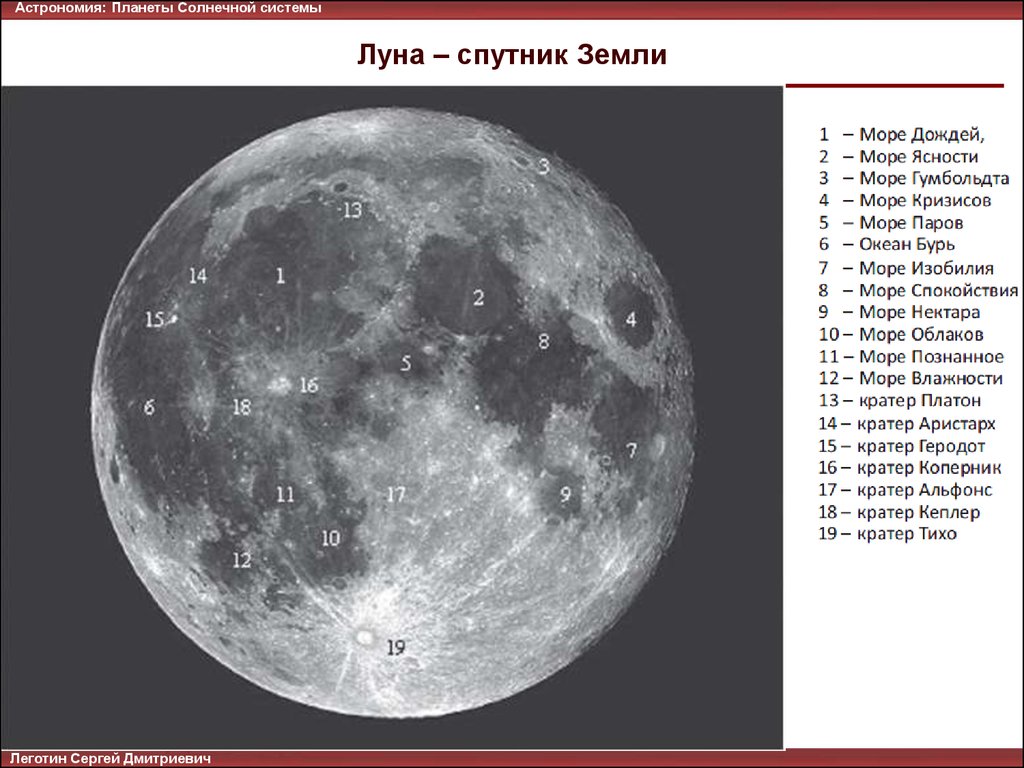

На видимой стороне Луны – той, что всегда повернута к Земле, – бросаются в глаза темные области, названные астрономами прошлого морями (по-латински mare). Из-за относительно ровной поверхности моря были выбраны для посадки первых экспедиций астронавтов; исследования показали, что моря имеют сухую поверхность, покрытую мелкими пористыми обломками лавы и редкими камнями. Эти большие темные участки Луны резко отличаются от ярких горных областей, неровная поверхность которых значительно лучше отражает свет. Облетевшие Луну космические корабли показали, вопреки ожиданиям, что на обратной стороне Луны нет больших морей и поэтому она не похожа на видимую сторону.

Иллюзия Луны.

Вблизи горизонта Луна выглядит гораздо большей, чем высоко в небе. Это оптическая иллюзия. Психологические опыты показали, что наблюдатель подсознательно регулирует свое восприятие размера объекта в зависимости от размера других объектов в поле зрения. Луна кажется меньше, когда она высоко в небе и окружена большим пустым пространством; но когда она у горизонта, ее размер легко сравнить с расстоянием между ней и горизонтом. Под влиянием этого сравнения мы неосознанно усиливаем свое впечатление о размере Луны.

Это оптическая иллюзия. Психологические опыты показали, что наблюдатель подсознательно регулирует свое восприятие размера объекта в зависимости от размера других объектов в поле зрения. Луна кажется меньше, когда она высоко в небе и окружена большим пустым пространством; но когда она у горизонта, ее размер легко сравнить с расстоянием между ней и горизонтом. Под влиянием этого сравнения мы неосознанно усиливаем свое впечатление о размере Луны.

Фазы.

Фазы Луны возникают вследствие изменения взаимного расположения Земли, Луны и Солнца. Например, когда Луна находится между Солнцем и Землей, ее обращенная к Земле сторона темна и поэтому почти невидима. Этот момент называют новолунием, поскольку, начиная с него, Луна как будто рождается и становится видимой все больше и больше. Пройдя четверть своей орбиты, Луна демонстрирует освещенную половину диска; при этом говорят, что она находится в первой четверти. При прохождении половины орбиты у Луны становится видимой вся обращенная к Земле сторона – она вступает в фазу полнолуния.

Земля тоже проходит через разные фазы, если смотреть на нее с Луны. Например, в новолуние, когда диск Луны совершенно темный для наблюдателя на Земле, астронавт на Луне видит целиком освещенную «полную Землю». И наоборот, когда на Земле мы видим полнолуние, с Луны можно наблюдать «новоземелье». В первой и третьей четвертях, когда люди на Земле видят освещенной половину лунного диска, астронавты на Луне тоже увидят освещенную половину диска Земли.

ДВИЖЕНИЕ

Основное влияние на движение Луны оказывает Земля, хотя и значительно более удаленное Солнце на него тоже влияет. Поэтому объяснение движения Луны становится одной из сложнейших проблем небесной механики. Первая приемлемая теория была предложена Исааком Ньютоном в его Началах (1687), где были опубликованы закон всемирного тяготения и законы движения. Ньютон не только учел все известные в то время возмущения лунной орбиты, но и предсказал некоторые эффекты.

Характеристики орбиты.

Время, необходимое Луне для полного обращения по орбите вокруг Земли на 360°, составляет 27 сут 7 ч 43,2 мин. Но все это время Земля сама движется вокруг Солнца в том же направлении, поэтому взаимное положение трех тел повторяется не через орбитальный период Луны, а спустя примерно 53 ч после него. Поэтому полнолуние происходит через каждые 29 сут 12 ч 44,1 мин; этот период называют лунным месяцем. Каждый солнечный год содержит 12,37 лунных месяцев, так что 7 из 19 лет имеют 13 полнолуний. Этот 19-летний период называется «метоновым циклом», поскольку в 5 в. до н.э. афинский астроном Метон предложил этот период в качестве основы для реформы календаря, правда, не состоявшейся.

Но все это время Земля сама движется вокруг Солнца в том же направлении, поэтому взаимное положение трех тел повторяется не через орбитальный период Луны, а спустя примерно 53 ч после него. Поэтому полнолуние происходит через каждые 29 сут 12 ч 44,1 мин; этот период называют лунным месяцем. Каждый солнечный год содержит 12,37 лунных месяцев, так что 7 из 19 лет имеют 13 полнолуний. Этот 19-летний период называется «метоновым циклом», поскольку в 5 в. до н.э. афинский астроном Метон предложил этот период в качестве основы для реформы календаря, правда, не состоявшейся.

Расстояние до Луны постоянно меняется; это знал еще Гиппарх во 2 в. до н.э. Он определил среднее расстояние до Луны, получив значение, довольно близкое к современному – 30 диаметров Земли. Расстояние до Луны можно определять различными методами, например, методом триангуляции из двух удаленных точек на Земле или же с помощью современной техники: по времени прохождения радарного или лазерного сигнала до Луны и обратно. Среднее расстояние в перигее (ближайшей к Земле точке орбиты Луны) составляет 362 тыс. км, а среднее расстояние в апогее (самой далекой точке орбиты) равно 405 тыс. км. Эти расстояния измеряются от центра Земли до центра Луны. Точка апогея и вместе с ней вся орбита обращается вокруг Земли за 8 лет и 310 сут.

Среднее расстояние в перигее (ближайшей к Земле точке орбиты Луны) составляет 362 тыс. км, а среднее расстояние в апогее (самой далекой точке орбиты) равно 405 тыс. км. Эти расстояния измеряются от центра Земли до центра Луны. Точка апогея и вместе с ней вся орбита обращается вокруг Земли за 8 лет и 310 сут.

Наклон.

Плоскость орбиты Луны наклонена к плоскости орбиты Земли вокруг Солнца – эклиптике – примерно на 5°; поэтому Луна никогда не удаляется от эклиптики более чем на 5°, всегда находясь среди или около зодиакальных созвездий. Точки, в которых лунная орбита пересекает эклиптику, называют узлами. Солнечное затмение может произойти только в новолуние и только в те моменты, когда Луна находится вблизи узла. Это случается по меньшей мере дважды в году. В остальных случаях Луна проходит на небе над или под Солнцем. Лунные затмения происходят только в полнолуние; при этом, как и в случае солнечных затмений, Луна должна находиться вблизи узла. Если бы плоскость лунной орбиты не была наклонена к плоскости земной орбиты, т. е. если бы Земля и Луна двигались в одной плоскости, то при каждом новолунии происходило бы солнечное затмение, а при каждом полнолунии – лунное затмение. Линия узлов (прямая, проходящая через оба узла) вращается вокруг Земли в противоположном движению Луны направлении – с востока на запад с периодом 18 лет 224 сут. Этот период тесно связан с циклом «сарос», составляющим 18 лет 11,3 сут и определяющего промежуток времени между одинаковыми затмениями.

е. если бы Земля и Луна двигались в одной плоскости, то при каждом новолунии происходило бы солнечное затмение, а при каждом полнолунии – лунное затмение. Линия узлов (прямая, проходящая через оба узла) вращается вокруг Земли в противоположном движению Луны направлении – с востока на запад с периодом 18 лет 224 сут. Этот период тесно связан с циклом «сарос», составляющим 18 лет 11,3 сут и определяющего промежуток времени между одинаковыми затмениями.

См. также ЗАТМЕНИЯ.

Система Земля – Луна.

Разумеется, не совсем верно говорить о движении Луны вокруг Земли. Точнее, оба эти тела обращаются вокруг их общего центра массы, лежащего ниже поверхности Земли. Анализ колебаний Земли показал, что масса Луны в 81 раз меньше массы Земли.

Гравитационное притяжение Луны вызывает приливы и отливы на Земле. Приливные движения в результате трения замедляют вращение Земли, увеличивая продолжительность земных суток на 0,001 с за столетие. Поскольку момент импульса системы Земля – Луна сохраняется, замедление вращения Земли приводит к медленному удалению Луны от Земли. Однако в нынешнюю эпоху расстояние между Землей и Луной уменьшается на 2,5 см в год из-за сложного взаимодействия Солнца и планет с Землей.

Однако в нынешнюю эпоху расстояние между Землей и Луной уменьшается на 2,5 см в год из-за сложного взаимодействия Солнца и планет с Землей.

См. также ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ.

Луна всегда обращена к Земле одной стороной. Детальный анализ ее гравитационного поля показал, что Луна деформирована в направлении Земли, но искажение ее формы слишком велико для современного приливного эффекта. Это искажение считают «замороженным приливом», оставшимся с тех пор, когда Луна была ближе к Земле и испытывала с ее стороны более сильное приливное влияние, чем сейчас. Но эта выпуклость может представлять собой и неоднородность внутреннего строения Луны. Сохранение как древней приливной выпуклости, так и асимметричного распределения массы требует наличия твердой оболочки, поскольку под действием собственного тяготения жидкое тело принимает шарообразную форму. Некоторые специалисты считают, что вообще вся Луна внутри твердая. Для этого она должна быть достаточно холодной. Результаты сейсмических экспериментов указывают, что внутренние области Луны действительно разогреты слабо.

Гравитационные измерения, проведенные на окололунной орбите американским аппаратом «Лунар орбитер», частично подтвердили неоднородность внутреннего строения Луны: в некоторых крупных морях были обнаружены области концентрации плотного вещества, названные масконами (от слов «масса» и «концентрация»). Они возникли там, где большие массы плотных пород окружены сравнительно легкими породами.

ДЕТАЛИ ПОВЕРХНОСТИ

Хотя Луна всегда повернута к Земле одной стороной, у нас есть возможность увидеть немного больше половины ее поверхности. Когда Луна находится в наивысшей точке своей наклонной орбиты, можно наблюдать обычно скрытую область вблизи ее южного полюса, а область вокруг северного полюса становится видимой, когда Луна достигает низшей точки орбиты. Кроме этого можно наблюдать дополнительные области на восточном и западном лимбе (крае) Луны, поскольку она вращается вокруг своей оси с постоянной скоростью, а скорость ее движения вокруг Земли изменяется от максимальной в перигее до минимальной в апогее. В результате наблюдаются покачивания – либрации – Луны, которые позволяют увидеть 59% ее поверхности. Области, которые совершенно невозможно увидеть с Земли, фотографируют с помощью космических аппаратов.

В результате наблюдаются покачивания – либрации – Луны, которые позволяют увидеть 59% ее поверхности. Области, которые совершенно невозможно увидеть с Земли, фотографируют с помощью космических аппаратов.

Старейшая полная карта видимого полушария Луны приведена в Селенографии, или описании Луны (1647) Я.Гевелия. В 1651 Дж.Риччоли предложил присваивать деталям лунной поверхности имена выдающихся астрономов и философов. Современная селенография – наука о физических характеристиках Луны – началась с детальной и подробно описанной карты Луны (1837) В.Бера и И.Мёдлера.

Фотографирование Луны началось в 1837 и достигло наивысшего развития в Систематическом фотографическом атласе Луны (Дж.Койпер и др., 1960). В нем показаны области Луны, освещенные солнечным светом, по крайней мере, под четырьмя различными углами. Наилучшее разрешение на фотографиях, полученных с поверхности Земли, составляет 0,24 км. Пять аппаратов «Лунар орбитер», успешно запущенных в 1966 и 1967, получили с окололунной орбиты великолепную и почти полную фотографическую карту Луны. Поэтому сейчас даже детали обратной стороны Луны известны с разрешением, в десять раз лучшим, чем детали ее видимой стороны в 1960. Подробные карты Луны были изготовлены в НАСА и могут быть получены в Управлении документами правительства США.

Поэтому сейчас даже детали обратной стороны Луны известны с разрешением, в десять раз лучшим, чем детали ее видимой стороны в 1960. Подробные карты Луны были изготовлены в НАСА и могут быть получены в Управлении документами правительства США.

Новые детали лунной поверхности получают свои названия. Например, автоматический аппарат «Рейнджер-7» упал на безымянную площадку в 1964; теперь эта площадка называется Морем Познанным. Большие кратеры, сфотографированные на обратной стороне Луны аппаратом «Луна-3», названы именами Циолковского, Ломоносова и Жолио-Кюри. Прежде чем новое имя будет официально присвоено, оно должно быть одобрено Международным астрономическим союзом.

На Луне можно выделить три основных типа образований: 1) моря – обширные, темные и довольно плоские участки поверхности, покрытые базальтовой лавой; 2) материки – яркие приподнятые области, заполненные множеством больших и маленьких круглых кратеров, часто перекрывающихся; 3) горные цепи, такие, как Апеннины, и небольшие горные системы, подобные той, что окружают кратер Коперник.

Моря.

Крупнейшее из дюжины морей на видимой стороне Луны – Море Дождей диаметром ок. 1200 км. Кольцо из отдельных пиков на его дне и окружающая цепь гор с радиальными лучами говорят о том, что Море Дождей возникло вследствие удара о Луну огромного метеорита или ядра кометы. Его дно не идеально ровное, а пересечено волнообразной рябью, которую можно заметить при малом угле падения солнечных лучей. Эта рябь с сопутствующей ей разницей в цвете указывает, что лава разливалась здесь не единожды, а возможно, в результате нескольких последовательных ударов.

Фотографии с окололунной орбиты обнаружили более впечатляющий бассейн, чем Море Дождей. Это Море Восточное, которое с Земли частично видно на левом лимбе Луны, но лишь «Лунар орбитер» показал его настоящий вид. Центральная темная равнина этого моря довольно мала, но она служит центром большого числа круговых и радиальных горных цепей. Центральный бассейн окружен двумя почти идеально концентрическими цепями гор диаметром 600 и 1000 км, а за внешнюю горную цепь еще более чем на 1000 км выброшены породы в виде сложных радиальных образований.

Почти круглый контур Моря Ясности тоже указывает на столкновение, но меньшего масштаба. Другие моря, видимо, также заполнились лавой в результате одного или нескольких столкновений, более поздние из которых уничтожили кратер, возникший после первого столкновения.

Другие крупные кратерированные области, не разрушенные мощным столкновением, могли стать морями после мощного излияния лавы. Примерами такого рода служат Океан Бурь и Море Спокойствия, имеющие неправильные контуры и содержащие частично затопленные древние кратеры. Небольшие, но необъяснимые различия в цветах характерны для разных морей. Например, центральная область дна Моря Ясности имеет красноватый оттенок, типичный для старых, более глубоких слоев, а внешняя часть этого моря и соседнее Море Спокойствия имеют голубоватый оттенок.

Странное отсутствие темных морей на обратной стороне Луны говорит о том, что они формируются не так уж часто. Вероятно, вся система морей образовалась в результате лишь нескольких столкновений. Например, заполнение Океана Бурь и Моря Облаков могло произойти от одного удара в районе Моря Дождей. Возможно, эта сторона Луны сначала была отвернута от Земли. Когда в результате ударов образовавшиеся кратеры заполнились тяжелой лавой и породили масконы, возникшая асимметрия в распределении массы позволила притяжению Земли повернуть Луну и навсегда закрепить ее полушарие с морями в направлении нашей планеты.

Например, заполнение Океана Бурь и Моря Облаков могло произойти от одного удара в районе Моря Дождей. Возможно, эта сторона Луны сначала была отвернута от Земли. Когда в результате ударов образовавшиеся кратеры заполнились тяжелой лавой и породили масконы, возникшая асимметрия в распределении массы позволила притяжению Земли повернуть Луну и навсегда закрепить ее полушарие с морями в направлении нашей планеты.

Природа поверхности Луны.

Важнейшим результатом программы «Аполлон» стало открытие у Луны мощной коры. На месте посадки «Аполлона-14» в районе кратера Фра Мауро кора имеет толщину около 65 км. Луна покрыта рыхлым обломочным материалом – реголитом, слой которого имеет толщину от 3 до 15 м. Поэтому твердая порода почти нигде не обнажена, за исключением немногих молодых крупных кратеров. Реголит в основном состоит из мелких частиц различного размера, обычно около 25 мкм. Это смесь кусочков камня, сферул (микроскопических сфер) и фрагментов стекла. Вещество очень пористое и сжимаемое, но достаточно прочное, чтобы выдержать вес астронавта.

Образцы горных пород, доставленные «Аполлонами-11, -12 и -15», оказались в основном базальтовой лавой. Этот морской базальт богат железом и, реже, титаном. Хотя кислород несомненно является одним из основных элементов пород лунных морей, лунные породы существенно беднее кислородом своих земных аналогов. Особо следует подчеркнуть полное отсутствие воды, даже в кристаллической решетке минералов. Доставленные «Аполлоном-11» базальты имеют следующий состав:

| Компонент | Содержание, % |

| Двуокись кремния (SiO2) | 40 |

| Окись железа (FeO) | 19 |

| Двуокись титана (TiO2) | 11 |

| Окись алюминия (Al2O3) | 10 |

| Окись кальция (CaO) | 10 |

| Окись магния (MgO) | 8,5 |

Доставленные «Аполлоном-14» образцы представляют другой тип коры – брекчию, богатую радиоактивными элементами. Брекчия – это агломерат каменных обломков, сцементированных мелкими частицами реголита. Третий тип образцов лунной коры – богатые алюминием анортозиты. Эта порода светлее темных базальтов. По химическому составу она близка к породам, исследованным «Сервейором-7» в горной области у кратера Тихо. Эта порода менее плотная, чем базальт, так что сложенные ею горы как бы плавают на поверхности более плотной лавы.

Брекчия – это агломерат каменных обломков, сцементированных мелкими частицами реголита. Третий тип образцов лунной коры – богатые алюминием анортозиты. Эта порода светлее темных базальтов. По химическому составу она близка к породам, исследованным «Сервейором-7» в горной области у кратера Тихо. Эта порода менее плотная, чем базальт, так что сложенные ею горы как бы плавают на поверхности более плотной лавы.

Все три типа породы представлены в крупных образцах, собранных астронавтами «Аполлонов»; но уверенность, что они являются основными типами породы, слагающей кору, основана на анализе и классификации тысяч мелких фрагментов в образцах грунта, собранных с различных мест на поверхности Луны.

Кратеры

– одна из характерных особенностей Луны. Десятки тысяч кратеров можно увидеть в телескоп среднего размера. Крупнейшие из них похожи на ровные площадки, окруженные стеной. Такие кратеры, как Гримальди, Шиккард и Циолковский (на обратной стороне Луны), имеют диаметр около 250 км и гладкое лавовое дно. Наблюдения «Рейнджеров», «Сервейоров» и «Аполлонов» открыли много мелких кратеров, вплоть до размера крошечных рытвин. Хотя большинство кратеров округлые, некоторые из самых крупных по форме похожи на многоугольники. У земного наблюдателя сильный контраст света и тени вызывает впечатление очень неровной поверхности Луны; в действительности же стенки кратеров весьма пологие.

Наблюдения «Рейнджеров», «Сервейоров» и «Аполлонов» открыли много мелких кратеров, вплоть до размера крошечных рытвин. Хотя большинство кратеров округлые, некоторые из самых крупных по форме похожи на многоугольники. У земного наблюдателя сильный контраст света и тени вызывает впечатление очень неровной поверхности Луны; в действительности же стенки кратеров весьма пологие.

Большинство кратеров образовалось вследствие ударов по поверхности Луны метеоритов и ядер комет на раннем этапе ее истории. Более крупные первичные кратеры возникли от прямого попадания космических тел, а множество вторичных кратеров образовалось после падения обломков, выброшенных первыми взрывами. Вторичные кратеры сконцентрированы вокруг первичных и часто расположены парами или имеют вытянутую форму. Ударные кратеры на Земле очень напоминают лунные. Но земные кратеры разрушает эрозия, а на Луне при отсутствии воздуха, ветра и дождей – главных причин эрозии – сохраняются очень старые образования.

Некоторые кратеры могут быть результатом вулканической деятельности. Это удивительно правильные воронкообразные ямы с ослепительно белыми стенками при полной Луне. То, что они иногда расположены рядами, вероятно, над сейсмическими трещинами или на вершинах гор, только усиливает вулканическую гипотезу, предложенную американским астрономом голландского происхождения Дж.Койпером. Инфракрасные наблюдения, проведенные во время полных лунных затмений, выявили сотни необычно теплых пятен; как правило, они совпадают с яркими молодыми кратерами.

Это удивительно правильные воронкообразные ямы с ослепительно белыми стенками при полной Луне. То, что они иногда расположены рядами, вероятно, над сейсмическими трещинами или на вершинах гор, только усиливает вулканическую гипотезу, предложенную американским астрономом голландского происхождения Дж.Койпером. Инфракрасные наблюдения, проведенные во время полных лунных затмений, выявили сотни необычно теплых пятен; как правило, они совпадают с яркими молодыми кратерами.

Поскольку большинство кратеров расположено в светлых материковых областях, они должны быть более старыми, чем моря. Согласно Койперу, первые кратеры образовались после того, как моря приобрели гладкое лавовое дно. Позднее поверхность плавилась, но недостаточно для того, чтобы заполнить кратеры лавой, хотя вулканические излияния видны. Вблизи полнолуния кратер Тихо и несколько уединенных кратеров, таких, как Коперник и Кеплер, становятся ослепительно белыми, и от них радиально расходятся длинные белые полосы, называемые «лучами». У этих кратеров неправильные центральные горки и множество мелких обломков внутри вала. Поскольку их лучи лежат поверх других лунных образований, лучистые кратеры должны быть самыми молодыми на Луне. «Рейнджер-7» показал, что лучи представляют собой ряды многочисленных белых вторичных кратеров.

У этих кратеров неправильные центральные горки и множество мелких обломков внутри вала. Поскольку их лучи лежат поверх других лунных образований, лучистые кратеры должны быть самыми молодыми на Луне. «Рейнджер-7» показал, что лучи представляют собой ряды многочисленных белых вторичных кратеров.

Наблюдения изменений лунной поверхности весьма дискуссионны. Обычно это кажущиеся изменения из-за различия в угле падения солнечных лучей. Долго астрономы спорили, был ли Линней – яркое пятно в Море Ясности – когда-то кратером, как это указано на старой лунной карте в работе Риччоли. В 1958 советский астроном Н.А.Козырев наблюдал нечто, вероятно, представлявшее выброс газа в кратере Альфонс. После некоторого периода недоверия астрономы заинтересовались возможностью активной вулканической деятельности на Луне. Анализ разрозненных наблюдений показывает, что области ожидаемой активности сконцентрированы по краям морей.

Другие особенности.

Горные цепи, столь знакомые нам на Земле, довольно редки на Луне. Основные цепи гор на видимой стороне Луны (Апеннины, Альпы и Кавказ), конечно, были сформированы столкновением, породившим Море Дождей. Концентрические цепи гор окружают и некоторые другие моря. Некоторые горы вдоль южного края Луны сравнимы по высоте с Эверестом. Морщины, образованные сжатием, видны внутри большинства морей. Часто они имеют ступенчатую структуру с параллельными, но слегка смещенными сегментами. Иногда они похожи на довольно сложную плетенку.

Основные цепи гор на видимой стороне Луны (Апеннины, Альпы и Кавказ), конечно, были сформированы столкновением, породившим Море Дождей. Концентрические цепи гор окружают и некоторые другие моря. Некоторые горы вдоль южного края Луны сравнимы по высоте с Эверестом. Морщины, образованные сжатием, видны внутри большинства морей. Часто они имеют ступенчатую структуру с параллельными, но слегка смещенными сегментами. Иногда они похожи на довольно сложную плетенку.

Трещины и крутые каньоны шириной 1–2 км часто тянутся на сотни километров почти по прямой. Их глубина составляет от одной до нескольких сотен метров; более тысячи из них внесены в каталоги. Эти разрывные трещины в лавовой коре часто параллельны краям морей. Некоторые из них напоминают меандры русел земных рек.

Морщины и трещины, а также широкие и узкие долины образуют гигантскую сеть. Радиальные детали рельефа, связанные с Морем Дождей, образуют самую крупную сетчатую систему на Луне. Некоторые исследователи считают, что сетчатая система отражает внутрилунные процессы напряжения и сжатия, но другие думают, что это результат внешнего воздействия, связанного со столкновениями, породившими моря.

Обнаружено на Луне и множество других особенностей. Наиболее грандиозным разломом является Прямая Стена, протянувшаяся в Море Облаков примерно на 170 км; это крутой откос высотой около 300 м. Долина Рейта – пример грабена, т.е. зоны разрыва, где значительный участок поверхности стал опускаться. На дне морей обнаружено несколько маленьких потухших вулканов. Еще одна любопытная особенность лунной поверхности – небольшие лавовые купола.

См. также ЛУНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЯ; КОСМОСА ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ; ПРИЛИВЫ И ОТЛИВЫ.

может ли наш спутник столкнуться с Землей?

Луна является близким спутником Земли на протяжении миллиардов лет. Но будет ли это добрососедство вечным? Что же может произойти в будущем, неужели Луна может упасть на Землю?

В научно-фантастическом фильме Падение Луны космический шаттл Индевор пристыковывается к Международной космической станции, тогда как Луна падает на Землю. Изображение предоставлено Lionsgate

Именно такой вопрос раскрывают сценаристы фантастического фильма «Падение Луны» от студии Lionsgate. Лента выходит в кинопрокат в Украине 17 февраля 2022 года. (Осторожно, впереди спойлеры) По сюжету таинственная сила сдвигает Луну со своей орбиты и толкает ее на столкновение с Землей. Человечеству грозит неминуемая катастрофа планетарного масштаба. Герои фильма отчаянно борются за спасение планеты. По мере развития сюжета они узнают, что наш естественный спутник оказался не таким уже и естественным.

Лента выходит в кинопрокат в Украине 17 февраля 2022 года. (Осторожно, впереди спойлеры) По сюжету таинственная сила сдвигает Луну со своей орбиты и толкает ее на столкновение с Землей. Человечеству грозит неминуемая катастрофа планетарного масштаба. Герои фильма отчаянно борются за спасение планеты. По мере развития сюжета они узнают, что наш естественный спутник оказался не таким уже и естественным.

Научная фантастика и реальность

В научной фантастике часто встречаются сюжеты о том, что Луна является искусственной. Якобы ее миллиарды лет назад построила древняя цивилизация инопланетян. Эту же идею эксплуатирует фильм «Падение Луны».

Якобы ее миллиарды лет назад построила древняя цивилизация инопланетян. Эту же идею эксплуатирует фильм «Падение Луны».

Кадр из фантастического фильма «Падение Луны» от студии Lionsgate

Давайте представим, есть ли в космосе объект, который действительно мог бы столкнуть Луну с ее орбиты? Какая сила может заставить наш естественный спутник сойти со своей устоявшейся орбиты и направить ее на Землю?

Как сформировалась Луна

Луна расположена на расстоянии около 385 тысяч километров от Земли. Ее масса в 80 раз меньше нашей планеты. Она представляет собой твердое каменистое тело, лишенное атмосферы и магнитного поля.

Луна сформировалась примерно в то же время, что и Земля – около 4,5 миллиардов лет назад. Широко распространенная гипотеза предполагает, что наш спутник возник из каменистых обломков после массивного столкновения молодой Земли с меньшей протопланетой – гипотетическим объектом под названием Тейя. Другая гипотеза столкновения предполагает, что и Луна, и Земля образовались в результате столкновения двух тел, каждое из которых было в пять раз больше Марса, сообщает NASA.

Земля возникла в результате столкновений небольших объектов размером с Луну

На фотографиях поверхности Луны видно, что ее поверхность испещрена кратерами разного размера. Но большинство из них были созданы миллиарды лет назад, когда через солнечную систему пронеслось гораздо больше «мусора». Большая часть крупных каменистых обломков, которые когда-то заполнили Солнечную систему, давно были поглощены планетами или просто рассеялись.

«Поэтому количество столкновений сейчас значительно сократилось. Крупного материала, который мог бы ударить по Земле или Луне, стало гораздо меньше», — объясняет Пол Ходас, менеджер Центра изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, Калифорния.

Угроза столкновения

CNEOS постоянно идентифицирует и отслеживает околоземные объекты, такие как астероиды и кометы. Система определяет, представляют ли они угрозу для Земли, Луны или других наших космических соседей. На сегодняшний день CNEOS отслеживает около 28 тысяч подобных объектов, которые приближаются к Земле в пределах 1,3 астрономических единиц или 194,5 млн км.

На сегодняшний день CNEOS отслеживает около 28 тысяч подобных объектов, которые приближаются к Земле в пределах 1,3 астрономических единиц или 194,5 млн км.

Может ли Луна столкнуться с Землей?

По словам Пола Ходаса, столкновения астероидов с Луной гораздо менее вероятны, чем столкновения с Землей. Все потому потому, что наша планета является более массивной целью с более сильной гравитацией. Гипотетический опасный космический камень будет притягиваться к Земле, а не к Луне.

Размер имеет значение

Размер также имеет значение, когда ученые рассматривают риск, связанный с летящим астероидом. По данным NASA, чтобы околоземный объект считался угрозой для Земли, его диаметр должен быть не менее 140 метров. А вот чтобы астероид повлиял на орбиту Луны, он должен быть не меньше самой Луны.

«Луна большая. Чтобы хоть как-то повлиять на нее, астероид должен быть по истине огромным, не менее 2-3 тысяч километров в диаметре. Причем для смещения Луны с орбиты, астероид должен столкнуться с ней на высокой скорости», — объясняет Пол Ходас.

Диаграмма, показывающая орбиты 2200 потенциально опасных околоземных астероидов. Источник: NASA/JPL-Caltech

К счастью для нас и для Луны, ни один из известных астероидов в Солнечной системе и близко не сопоставим по размере с Луной. По данным NASA, самый большой из известных астероидов Церера примерно в 70 раз меньше массы Луны и вращается между Марсом и Юпитером на расстоянии около 263 миллионов километров от Земли.

Что произойдет с Луной в будущем?

По данным NASA, Луна удаляется от Земли ежегодно примерно на 4 см. Удаление Луны от Земли – следствие приливного ускорения. Земля вращается вокруг своей оси с периодом сутки, тогда как Луна вращается вокруг Земли с периодом 27,3 суток. В результате гравитационное поле Земли подталкивает Луну – эта энергия ее немного ускоряет, поднимая ее орбиту.

Отбирая энергию вращения Земли на подъем своей орбиты, Луна при этом тормозит вращение Земли. Из-за этого Земля замедляет вращение вокруг своей оси, и геостационарная орбита нашей планеты поднимается. Луна со временем отдалится еще дальше, но останется гравитационно связанной с нашей планетой – в итоге она окажется на геостационарной орбите. Наступит явление полной синхронизации, при котором Луна и Земля будут «смотреть» друг-на-друга лишь одной стороной. Это устойчивое состояние и оно будет продолжаться миллиарды лет.

Луна со временем отдалится еще дальше, но останется гравитационно связанной с нашей планетой – в итоге она окажется на геостационарной орбите. Наступит явление полной синхронизации, при котором Луна и Земля будут «смотреть» друг-на-друга лишь одной стороной. Это устойчивое состояние и оно будет продолжаться миллиарды лет.

Узнайте в нашем тесте, что вы знаете о Луне?

Только самые интересные новости и факты на нашем Telegram-канале!

Присоединяйтесь: https://t.me/ustmagazine

Топ-10 самых больших спутников в Солнечной системе

Какой из крупных спутников является самым холодным, где лето длится 42 года и какие из них могут быть обитаемы?

200 спутников — именно столько их насчитывается у планет нашей Солнечной системы, в среднем по 25 лун на каждую. Тогда почему у Земли только одна? Все дело в том, что позволить себе такую роскошь смогли только небесные тела с большой массой и мощной гравитацией: у Меркурия и Венеры спутников нет, у Марса их только два, зато вокруг Юпитера вращается сразу 79 лун, а вокруг Сатурна — 82. Десять самых больших спутников планет Солнечной системы — в рейтинге «Моей Планеты».

Десять самых больших спутников планет Солнечной системы — в рейтинге «Моей Планеты».

Ганимед

Ганимед — самый большой спутник Юпитера и самый большой спутник в Солнечной системе: он вдвое тяжелее Луны, а в диаметре превосходит Меркурий — 5268 км. Огромное небесное тело покрыто толстым слоем водяного льда, а температура на его поверхности опускается до –203 °C. Но ученые предполагают, что в недрах Ганимеда может скрываться океан жидкой воды. Это единственный спутник Солнечной системы с собственным магнитным полем, и над его полюсами нередко полыхает северное сияние. Самый большой спутник Юпитера ученый Галилео Галилей увидел в первый телескоп в начале XVII века.

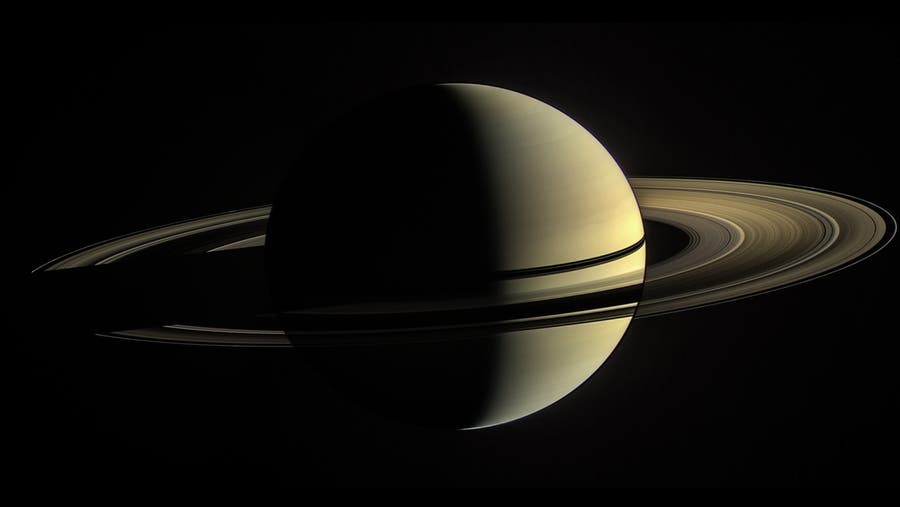

Титан

Гигантский спутник Сатурна, Титан, немногим уступает Ганимеду: его диаметр тоже превышает 5000 км, а вес составляет 95% от общей массы 82 лун Сатурна. Из всех спутников Солнечной системы только Титан обладает плотной атмосферой, состоящей в основном из азота. На его ледяной поверхности встречаются горы и криовулканы, извергающие воду, аммиак и метан. Как и на Земле, на Титане есть моря и озера, только вместо воды в них метан и этан. Астрономы нередко сравнивают самый большой спутник Сатурна с юной Землей и не исключают, что в его подземных водоемах могут жить простейшие организмы.

Как и на Земле, на Титане есть моря и озера, только вместо воды в них метан и этан. Астрономы нередко сравнивают самый большой спутник Сатурна с юной Землей и не исключают, что в его подземных водоемах могут жить простейшие организмы.

Каллисто

Второй по величине спутник Юпитера и третий в нашем рейтинге носит имя прекрасной нимфы из древнегреческих мифов, которую Артемида превратила в большую медведицу, а Зевс — в одноименное созвездие. Но эта холодная луна размером почти с Меркурий не блещет красотой: ее поверхность покрыта смесью льда и скальных пород и испещрена кратерами от падения метеоритов. Вокруг них образовались многокольцевые структуры, напоминающие амфитеатры. Самый крупный называется Вальхаллой: от центрального кратера диаметром 600 км расходятся концентрические кольца на расстояние около 2000 км.

Ио

Еще один крупный спутник Юпитера — одно из самых беспокойных мест в Солнечной системе. На поверхности Ио уместилось более 400 действующих вулканов, которые непрерывно извергают в атмосферу серу и сернистый газ. Столь бурная вулканическая активность объясняется близостью к крупнейшей планете Солнечной системы: из-за гравитационного воздействия Юпитера недра Ио разогреваются. Потоки лавы и вулканический пепел окрашивают ее поверхность в яркие цвета, а тонкая атмосфера на 90% состоит из ядовитого сернистого газа.

Столь бурная вулканическая активность объясняется близостью к крупнейшей планете Солнечной системы: из-за гравитационного воздействия Юпитера недра Ио разогреваются. Потоки лавы и вулканический пепел окрашивают ее поверхность в яркие цвета, а тонкая атмосфера на 90% состоит из ядовитого сернистого газа.

Луна

Луна занимает пятое место в рейтинге самых больших спутников Солнечной системы. Она в диаметре (3474 км) чуть меньше Ио, а по площади больше Африки, но меньше Азии. Наша ближайшая космическая соседка — не самый уютный уголок Вселенной: здесь разреженная атмосфера, всегда черное небо и перепад температур от –173 °C в тени до +127 °C на солнце. Несколько раз в году ее сотрясают лунотрясения магнитудой до 5,5. На поверхности Луны соседствуют горы и лунные моря — огромные кратеры, заполненные застывшей базальтовой лавой. На дне некоторых кратеров обнаружена замерзшая вода. Что еще посмотреть на Луне? Предлагаем заглянуть в первый в мире путеводитель по главным достопримечательностям Луны, который мы подготовили.

Европа

Этот спутник Юпитера по структуре напоминает планеты земной группы. Сверху Европа покрыта толстым слоем гладкого льда, под которым, предположительно, плещется океан, а ниже лежат горные породы. Если подо льдом действительно есть вода, то ее в два-три раза больше, чем на Земле, и там могут обитать живые существа: от бактерий-экстремофилов до рыб. По одной из версий, в океане Европы достаточно кислорода для развития сложных форм жизни, а его воды прогреваются благодаря приливам.

Тритон

Самый большой спутник Нептуна — Тритон. В диаметре он превосходит крупнейшие карликовые планеты, Плутон и Эриду, а его вес составляет 99,5% от массы всех лун Нептуна. Это единственный крупный спутник, который вращается вокруг Нептуна в направлении, обратном движению самой планеты. Тритон — самый холодный спутник Солнечной системы: температура его поверхности достигает рекордных –235 °C, он покрыт водяным и азотным льдом, а криовулканы выбрасывают в атмосферу жидкий азот.

Титания

В отличие от своих космических собратьев, получивших имена из мифологии, спутники Урана названы в честь шекспировских героев, а самому большому досталось имя королевы фей из комедии «Сон в летнюю ночь». Это суровое царство льда и камня: сверху Титания покрыта замерзшей водой и углекислым газом, внутри находится каменное ядро. Небесное тело покрыто огромными кратерами и изрезано каньонами. Это один из наименее изученных спутников в Солнечной системе — с близкого расстояния Титанию исследовал только «Вояджер-2» в 1986 году.

Рея

Рею и еще три больших спутника Сатурна открыл астроном Джованни Кассини в конце XVII века, назвав их Звездами Людовика в честь короля Франции, а имя матери олимпийских богов ей присвоили почти 200 лет спустя. Рея на две трети состоит из замерзшей воды, а ее атмосфера — из кислорода и углекислого газа. Ученые предполагают, что у Реи, как и у Сатурна, есть своя система колец, но пока это только гипотеза.

Оберон

Десятку крупнейших естественных спутников замыкает Оберон. Этот спутник Урана состоит изо льда и каменных пород, на поверхности выделяется крупная гора высотой около 6000 м. Из-за особенностей вращения Урана (планета имеет эллипсоидную орбиту) сезоны на Обероне сменяют друг друга гораздо реже, чем на Земле: каждый его полюс 42 года постоянно освещается, а затем 42 года пребывает в кромешной тьме.

Этот спутник Урана состоит изо льда и каменных пород, на поверхности выделяется крупная гора высотой около 6000 м. Из-за особенностей вращения Урана (планета имеет эллипсоидную орбиту) сезоны на Обероне сменяют друг друга гораздо реже, чем на Земле: каждый его полюс 42 года постоянно освещается, а затем 42 года пребывает в кромешной тьме.

Среди 20 крупнейших спутников Солнечной системы — луны Сатурна Япет, Диона, Тефия, Мимас и Энцелад, спутники Урана Умбриэль, Ариэль и Миранда, спутник Нептуна Протей и даже спутник карликовой планеты — Харон, вращающийся вокруг Плутона.

Почему Луна иногда большая, а иногда маленькая?

Чего нельзя делать в космосе

Почему расстояния в космосе измеряются не в километрах, а в световых годах и парсеках?

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

космос

спутники

планеты

большой

Колумбийцы о России и русских

Колумбийцы о России и русских

Мамушка, снег и Николай II. Что они знают о нас или думают, что знают?

Что они знают о нас или думают, что знают?

21 января 2018

207636

Телеканалу «Моя Планета» — пять лет!

Телеканалу «Моя Планета» — пять лет!

Смотрите документальный фильм про жизнь главного российского познавательного канала о путешествиях, истории, науке и людях

19 декабря 2014

Про животных и людей: Малайзия. Крокодилы

Про животных и людей: Малайзия. Крокодилы

Можно ли за несколько дней освоить профессию укротителя крокодилов? Смертельно опасный эксперимент и его последствия

17 июня 2015

Видео: бездомная собака ловко обокрала доставщика еды

16 сентября 2022

Краш-тест лося и клизмы майя: объявлены лауреаты Шнобелевской премии

16 сентября 2022

Россиянам назвали оптимальную стоимость билетов в Турцию на осень

16 сентября 2022

Ученые выяснили, как собаки видят мир

16 сентября 2022

Самые невозможные города

Почему слоны боятся мышей

Самые редкие животные: топ-15

Топ-10 самых больших динозавров в мире

Самые большие электростанции в мире: топ -10

Аксолотль — чудо природы

Самые большие города мира

Лунный триал

В 2020 году исполнилось 50 лет с момента, когда советский «Луноход» успешно высадился на поверхность Луны и почти год проводил исследования спутника нашей планеты. Фотографии «Лунохода» облетели весь мир, аппарат стал самой узнаваемой технической новинкой 1970 года. Этому событию предшествовали десятилетия напряжённой работы конструкторов и учёных, череда успехов и неудач. Виртуальная выставка «Лунный триал» рассказывает об истории исследований естественного спутника Земли, а также о влиянии Луны на массовую культуру. При создании выставки использованы материалы из фондов Ярославского музея-заповедника, а также фотографии из общедоступных источников.

Фотографии «Лунохода» облетели весь мир, аппарат стал самой узнаваемой технической новинкой 1970 года. Этому событию предшествовали десятилетия напряжённой работы конструкторов и учёных, череда успехов и неудач. Виртуальная выставка «Лунный триал» рассказывает об истории исследований естественного спутника Земли, а также о влиянии Луны на массовую культуру. При создании выставки использованы материалы из фондов Ярославского музея-заповедника, а также фотографии из общедоступных источников.

Луна — естественный спутник нашей планеты. Диаметр Луны — 3476 км (примерно в 4 раза меньше Земли), среднее расстояние до Земли — 384000 км. Температура на поверхности колеблется от −173 С° до +127 С°. Сила тяжести — в 6 раз слабее земной. Атмосфера практически отсутствует. Учёные считают, что Луна сформировалась из обломков, возникших в результате столкновения Земли с неизвестной планетой примерно 4,5 миллиарда лет назад.

Целенаправленные исследования Луны начались более 2200 лет назад на основе визуальных наблюдений. В то время считалось, что тёмные области на Луне — это водоемы, а светлые — суша. Так появилась традиция называть морями «темные» лунные зоны. В III веке до н. э. греческий учёный Аристарх Самосский на основе математических вычислений определил примерные размеры Луны и расстояние до Земли.

В то время считалось, что тёмные области на Луне — это водоемы, а светлые — суша. Так появилась традиция называть морями «темные» лунные зоны. В III веке до н. э. греческий учёный Аристарх Самосский на основе математических вычислений определил примерные размеры Луны и расстояние до Земли.

Во II в. до н. э. древнегреческий астроном, механик, географ и математик Гиппарх, называемый величайшим астрономом античности, определил наклон лунной орбиты относительно эклиптики, уточнил размеры Луны и расстояние до Земли.

В 1610 году Галилео Галилей с помощью телескопа с 32-картным увеличением впервые установил, что поверхность нашего спутника покрыта горами и испещрена углублениями.

Галилей воздержался от их наименования, однако в середине XVII века это начали делать другие астрономы. Именно в те времена возникла традиция называть лунные кратеры в честь знаменитых ученых, оставляя за «морями» право на возвышенно-поэтические титулы. Традицию заложили астрономы Франческо Гримальди и Джованни Риччоли, чья лунная карта была опубликована в 1651 году. Именно тогда появились названия лунных кратеров — Гиппарх, Тихо, Коперник, Архимед, а также море Дождей и море Спокойствия.

Традицию заложили астрономы Франческо Гримальди и Джованни Риччоли, чья лунная карта была опубликована в 1651 году. Именно тогда появились названия лунных кратеров — Гиппарх, Тихо, Коперник, Архимед, а также море Дождей и море Спокойствия.

С середины XIX века, благодаря применению фотографии в астрономических наблюдениях, начинается новый этап исследований Луны. Одна из самых известных фотографий спутника Земли была сделана Льюисом Резерфордом в 1865 году, в это же время появляются подробные атласы лунной поверхности.

В конце XIX — начале ХХ века Луна вызывает всё больший интерес в обществе. Тема полёта на Луну обсуждается на лекциях и семинарах, выходит на подмостки театров. В 1902 году Жорж Мельес, основатель первой киностудии, снял первый в мире фантастический 14-минутный фильм «Путешествие на Луну». Изображения спутника Земли всё чаще появляются на самых разнообразных товарах народного потребления.

С наступлением эры космических полётов высадка на Луну превратилась из фантастической мечты в реальную цель. 2 января 1959 года в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-1» — первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны. Ставилась задача достижения станцией поверхности спутника Земли, но из-за ошибки в программе полёта станция прошла на расстоянии около 6000 километров от Луны, став первым в мире искусственным спутником Солнца. С помощью научной аппаратуры «Луны-1» были получены данные о радиационной обстановке и газовой составляющей межпланетного вещества в окололунном пространстве. В этом же году советская станция «Луна-2» достигла поверхности спутника Земли и оставила на ней вымпел с изображением герба СССР.

2 января 1959 года в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-1» — первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны. Ставилась задача достижения станцией поверхности спутника Земли, но из-за ошибки в программе полёта станция прошла на расстоянии около 6000 километров от Луны, став первым в мире искусственным спутником Солнца. С помощью научной аппаратуры «Луны-1» были получены данные о радиационной обстановке и газовой составляющей межпланетного вещества в окололунном пространстве. В этом же году советская станция «Луна-2» достигла поверхности спутника Земли и оставила на ней вымпел с изображением герба СССР.

Уже через месяц станция «Луна-3» сфотографировала обратную сторону Луны, ранее недоступную для наблюдений. Первую мягкую посадку и фотографирование поверхности Луны также совершил советский аппарат «Луна-9» в 1966 году.

Изучение естественного спутника Земли впоследствии было продолжено с помощью советских автоматических станций серий «Зонд» и «Луна», а также американских — серий «Пионер» (Pioneer) и «Рейнджер» (Ranger).

В это же время в США разрабатывалась пилотируемая программа изучения Луны, получившая название «Аполлон» (The Apollo Program). 21 июля 1969 года в рамках лунной экспедиции корабля «Аполлон 11» американские астронавты Нил Армстронг (Neil Armstrong) и Эдвин Олдрин (Edwin Aldrin) первыми ступили на поверхность естественного спутника Земли. Всего по программе «Аполлон» на Луне побывало 12 астронавтов.

После успешной высадки американских астронавтов на спутнике Земли, в СССР было принято решение отказаться от дорогостоящей программы пилотируемых полётов к Луне. Все силы были брошены на запуски беспилотных исследовательских аппаратов. В этом направлении советским учёным и конструкторам удалось достичь серьёзных успехов. В 1970 году автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-16» выполнила сложнейшую миссию по забору образцов лунного грунта и доставке их на Землю для исследований. Всего был получен 101 грамм лунной породы. Впоследствии две советские станции смогли повторить этот результат, доставив на Землю 55 и 170 граммов грунта. Важнейшим результатом миссий стало подтверждение теории о наличии на Луне воды в замороженном состоянии.

Впоследствии две советские станции смогли повторить этот результат, доставив на Землю 55 и 170 граммов грунта. Важнейшим результатом миссий стало подтверждение теории о наличии на Луне воды в замороженном состоянии.

В 1970 году в СССР была запущена АМС «Луна-17», доставившая на Луну первый в мире планетоход «Луноход-1», который за 10,5 месяцев прошел расстояние в 10 540 метров, передал на Землю 211 лунных панорам и 25 тысяч фотографий. В 500 точках маршрута изучались физико-механические свойства поверхностного слоя грунта, в 25 точках проведён анализ его химического состава.

Управление «Луноходом» осуществлялось посредством радиокоманд с Земли. Команды передавали два дежурных экипажа, в состав которых входили водитель, оператор остронаправленной антенны, штурман, бортинженер и командир. Управлять аппаратом было сложно из-за задержки прохождения сигнала между Землёй и Луной, а также несовершенства видеоаппаратуры.

Распространено мнение, что планетоход был компактным. На самом деле при массе в 756 кг аппарат был сопоставим по размерам с легковым автомобилем.

На самом деле при массе в 756 кг аппарат был сопоставим по размерам с легковым автомобилем.

«Луноход» проработал втрое дольше запланированного срока. Успех миссии был закреплён в 1973 году, когда на Луну был доставлен аппарат «Луноход-2», также успешно выполнивший программу исследований.

Программы освоения Луны были свернуты почти одновременно в СССР и США в середине 1970-х годов ввиду огромных денежных затрат. С этого времени целенаправленное изучение естественного спутника Земли космическими аппаратами практически не проводилось (7 запусков спутников с 1976 по 2009 год).

За последние 10 лет количество запусков аппаратов для исследования Луны резко возросло. В «лунную гонку», помимо России, США, Японии и Евросоюза, активно включились Индия и Китай. Китайское космическое агентство отправило на Луну два планетохода, которые продолжают работать и в настоящий момент. 16 декабря 2020 года успешно завершилась китайская беспилотная миссия по доставке лунного грунта на Землю.

В планах космических агентств — постройка обитаемой станции на орбите Луны, а позже — базы и космодрома на поверхности, добыча полезных ископаемых. Со временем Луна станет плацдармом для покорения других планет. Искренне хочется верить, что будущее, изображённое на картинах советских художников-фантастов, однажды станет реальностью.

Сколько спутников могло бы быть у Земли: ученые дали интригующий ответ

Новое исследование предполагает, что наша планета способна удержать рядом с собой несколько спутников и ученые выяснили сколько именно.

Related video

Американские ученые создали компьютерное моделирование, чтобы выяснить сколько спутников могли бы кружить вокруг Земли. Исследование показывает, что наше ночное небо могло бы быть заполнено сразу несколькими спутниками разных размеров, сообщает ScienceAlert.

Хотя новое исследование имеет теоретический характер, по словам ученых, оно может помочь выяснить, как сформировалась Земля и подобные ей планеты со своими спутниками за пределами Солнечной системы.

Ученые из Университета штата Техас в Арлингтоне задались вопросом: могли бы вокруг Земли вращаться две или больше Луны? Какого они должны быть размера, чтобы гравитационные взаимодействия не повлияли на саму планету, и Земля не сошла бы с орбиты?

Для этого ученые создали специальное компьютерное моделирование, чтобы понять сколько спутников может удерживать рядом с сбой такая планета, как Земля.

«Мы ввели в моделирование разные размеры гипотетических спутников, а также пытались соблюсти баланс расстояния между ними и самой Землей. Это нужно, чтобы несколько спутников, таких как Луна не улетели в космос или же наоборот не врезались в нашу планету», — говорит Билл Куорлз из Университета штата Техас, США.

Для того, чтобы выяснить количество потенциальных спутников, которые могут вращаться вокруг Земли или ей подобной планеты, ученые использовали спутники разных размеров.

- Спутник с массой Луны;

- Спутник с массой карликовой планеты Плутон, которая составляет примерно 1/6 размера Луны;

- Спутник с массой карликовой планеты Церера, которая составляет примерно 1/100 размера Луны.