Содержание

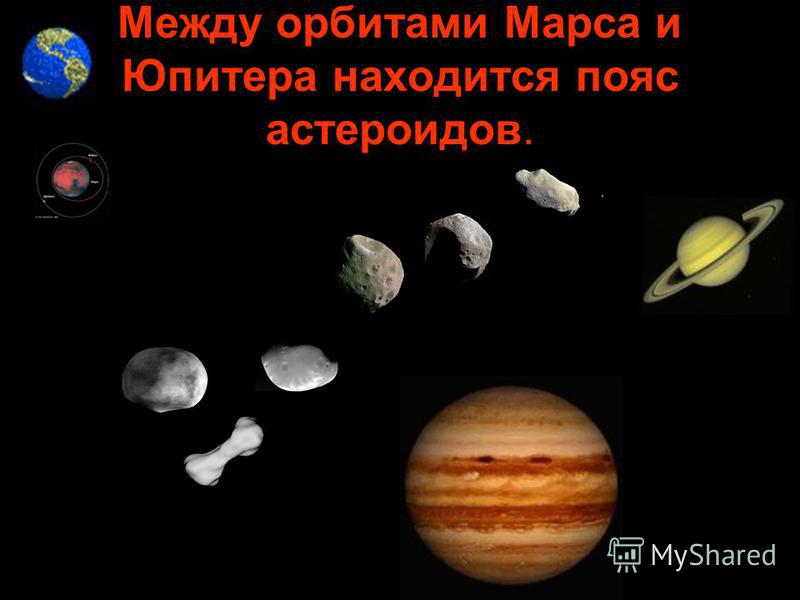

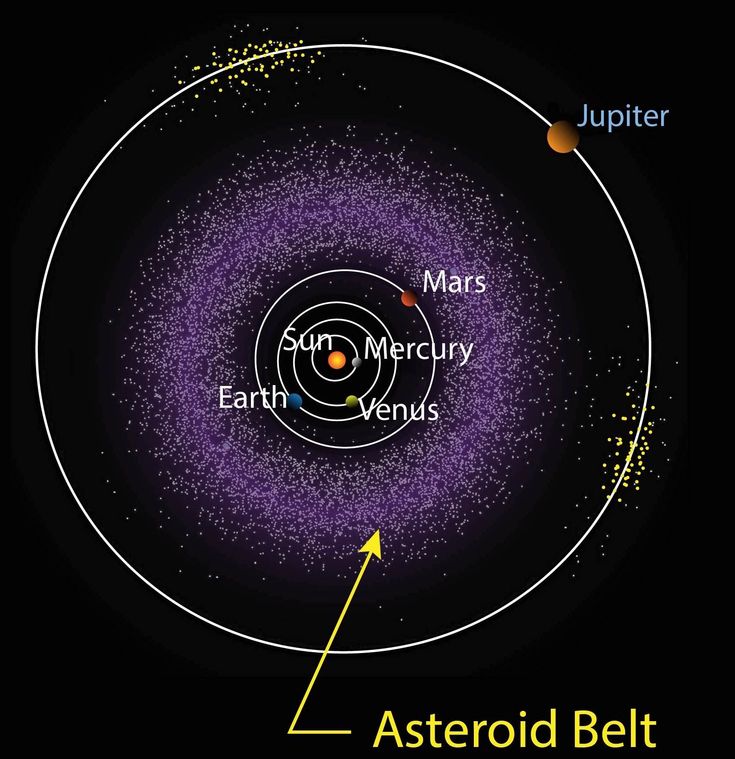

Пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

При перепечатке материалов с этого сайта, ссылка на kosmoved.ru обязательна.

© Copyright 2014-2020, kosmoved.ru

Контакты: info@kosmoved.ru

|

|

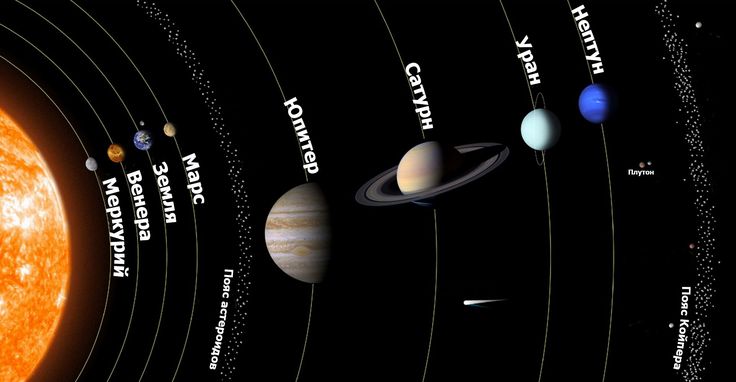

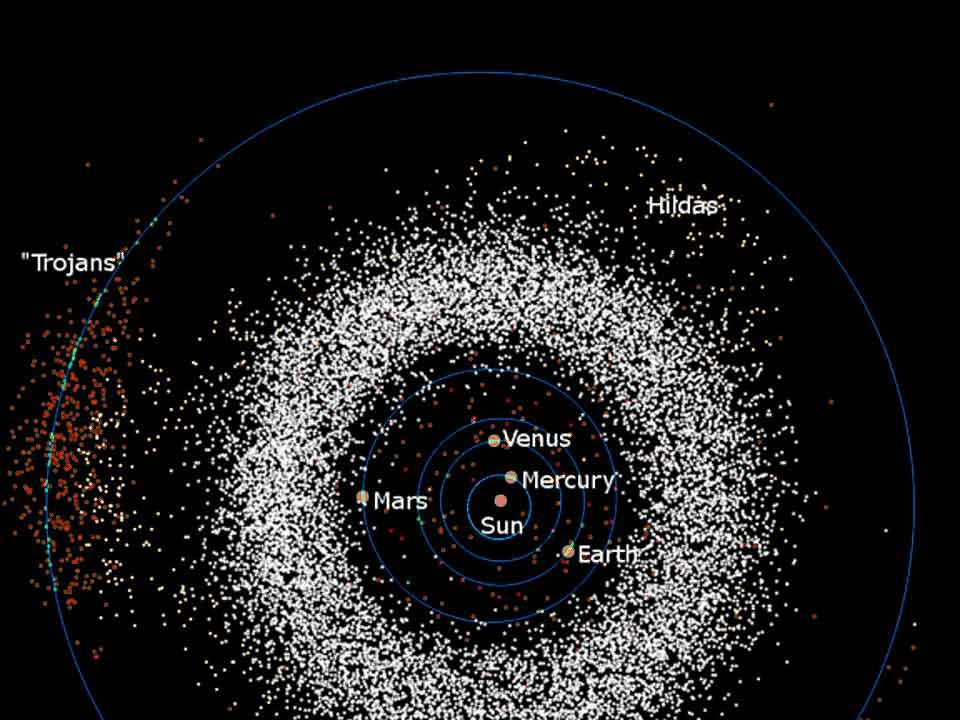

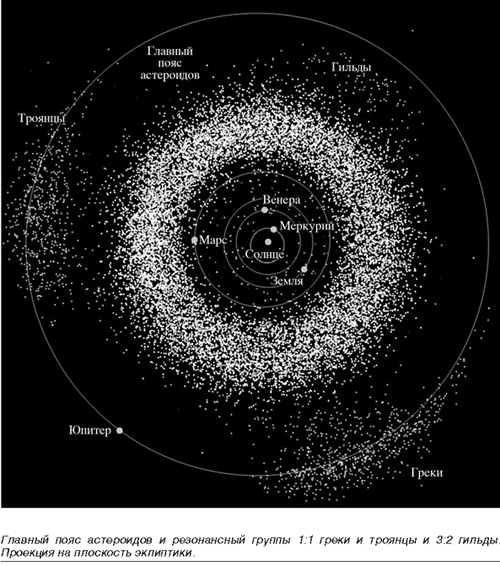

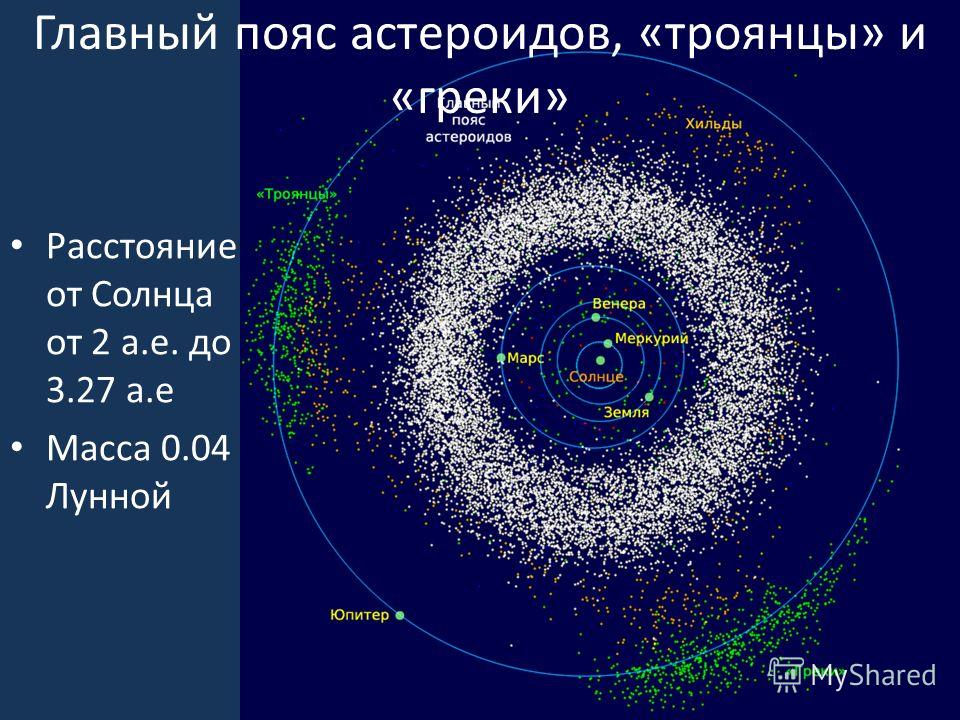

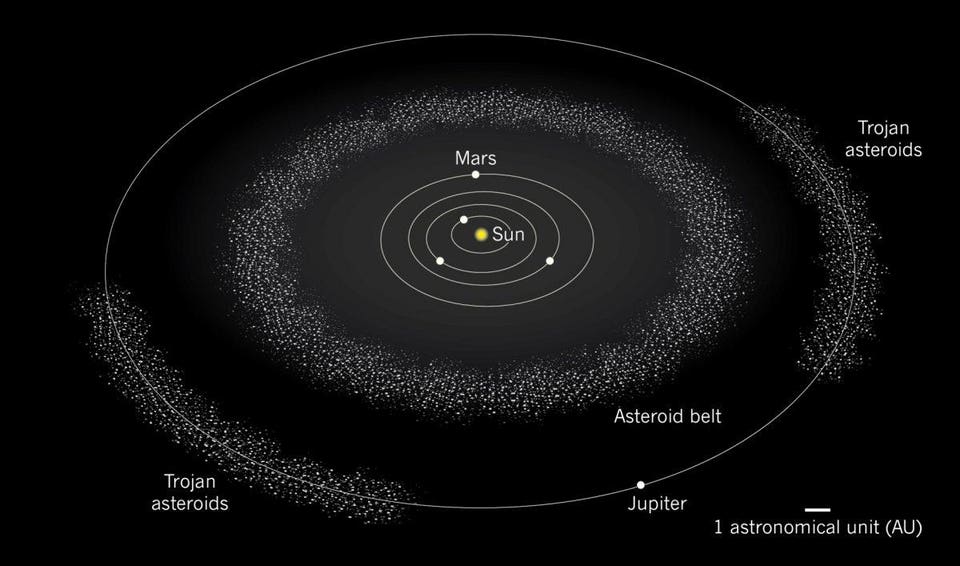

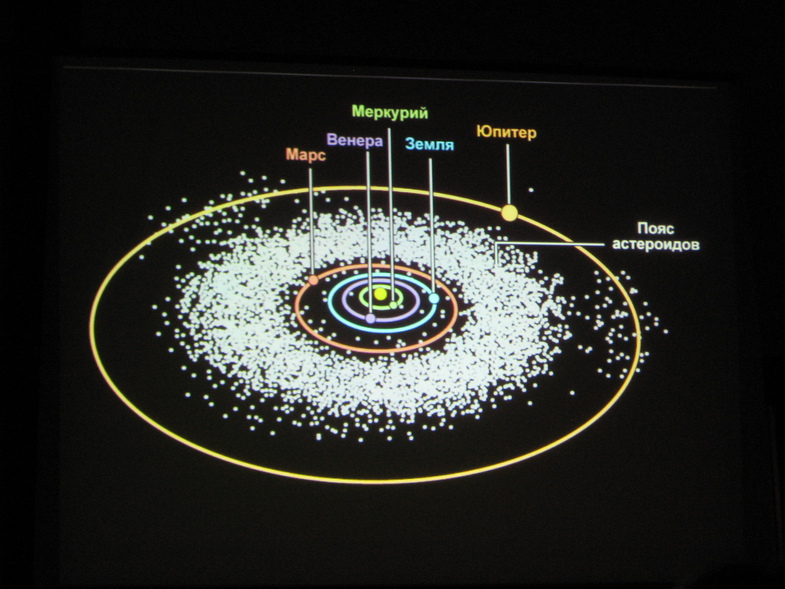

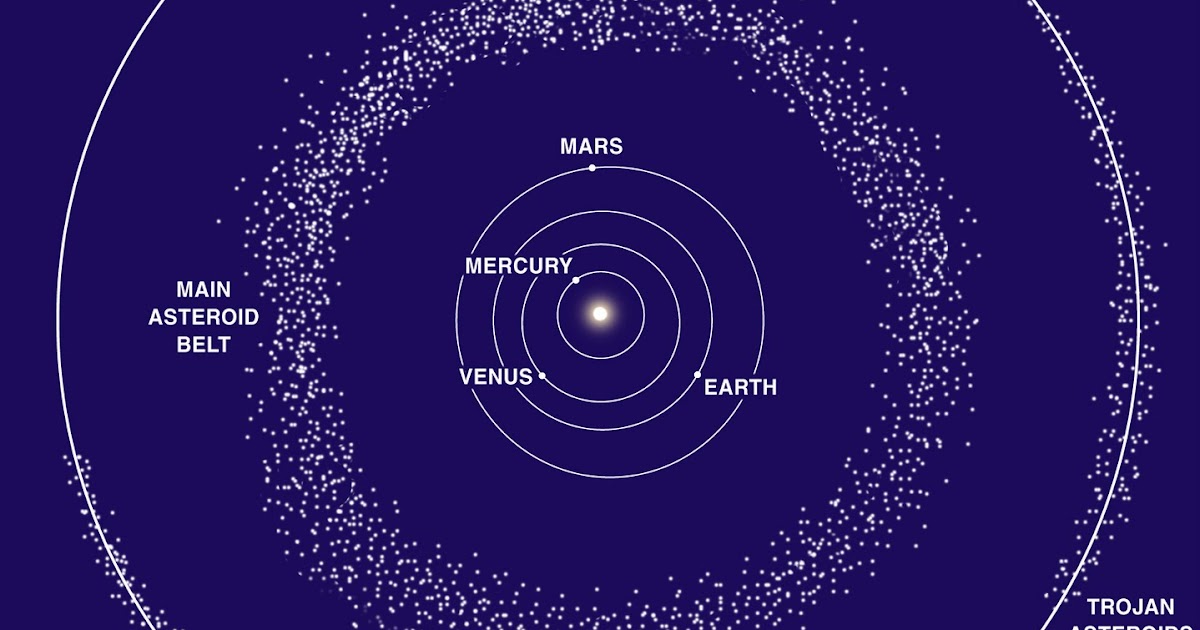

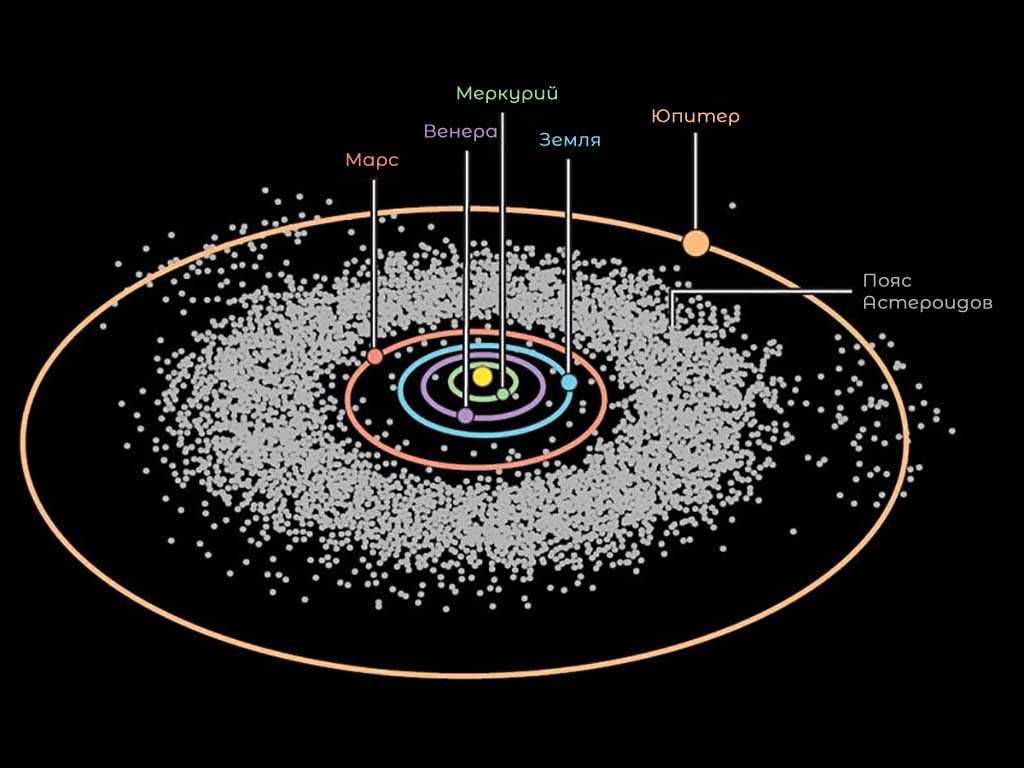

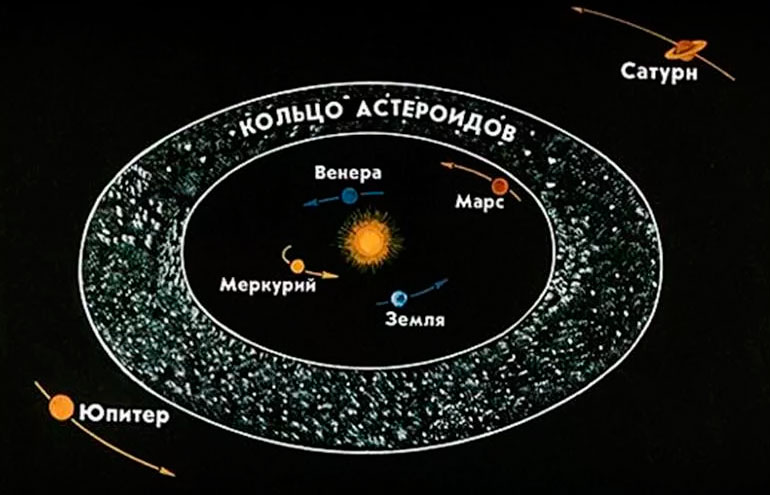

Общие сведения Пояс астероидов — общие сведения. Пояс астероидов между Марсом и Юпитером, точнее между их орбитами, называется «Главным поясом астероидов» Пояс астероидов между Марсом и Юпитером представляет из себя кольцо крупных и мелких астероидов, которые вращаются вокруг Солнца по своим собственным орбитам. «Главным» этот пояс астероидов называется по трациции — его начали изучать довольно давно. Согласно правилу Тициуса-Боде, на расстоянии около 2,8 а.е. от Солнца должна была находиться планета. Однако, расчёты показали, что воздействия Юпитера всё-же недостаточно для того, чтобы разрушить целую планету. В начале космической эры, были опасения, что космические аппараты могут быть повреждены при пролёте через пояс астероидов. Общая масса всех объектов пояса астероидов составляет всего 4% от массы Луны. В порядке открытия: 1 — Церера, 2 — Паллада, 3 — Юнона, 4 — Веста, 5 — Астрея, 6 — Геба, 7 — Ирис, 8 — Флора, 9 — Метис, 10 — Гигея. Щели Кирквуда Орбиты астероидов располагаются в Главном поясе неравномерно. Вращаясь на этих орбитах вокруг Солнца, астероиды Главного пояса попадают в орбитальный резонанс относительно вращения Юпитера вокруг нашего светила. Наиболее известные щели Кирквуда находятся на следующих орбитальных радиусах: Области пустых орбит, подобные щелям Кирквуда, есть и в кольцах Сатурна, природа их та же — орбитальный резонанс частиц со спутниками Сатурна. Изучение пояса астероидов между Марсом и Юпитером Для исследований именно объектов Главного пояса астероидов пока было отправлено всего три аппарата: Кроме них, объекты главного пояса астероидов изучались «транзитом» аппаратами, которые были отправлены к более далёким областям Солнечной системы — к Юпитеру, Сатурну и др. Пояс астероидов — наблюдения за его объектами. Большинство тел пояса астероидов являются слишком слабыми объектами для наблюдений с Земли в любительские телескопы. Остальные тела Главного пояса астероидов радуют высокой яркостью редко — во время Противостояний, когда Земля находится между ними и Солнцем (как и четыре астероида названные выше). Пример тому — этот снимок Цереры, сделанный телескопом Хаббл: Как ни глазаст этот аппарат, но это — всё, на что он оказался способен. Как я уже писал выше, проще всего увидеть желаемый астероид когда он находится в противостоянии к Солнцу относительно Земли. Да, возможно наблюдения за астероидами Главного пояса не столь зрелищны. Наблюдение за Главным поясом астероидов — это «астрономия не для всех». Николай Курдяпин, kosmoved.ru

|

|

Расстояние между марсом и юпитером.

Мнения по поводу гибели Фаэтона

Мнения по поводу гибели Фаэтона

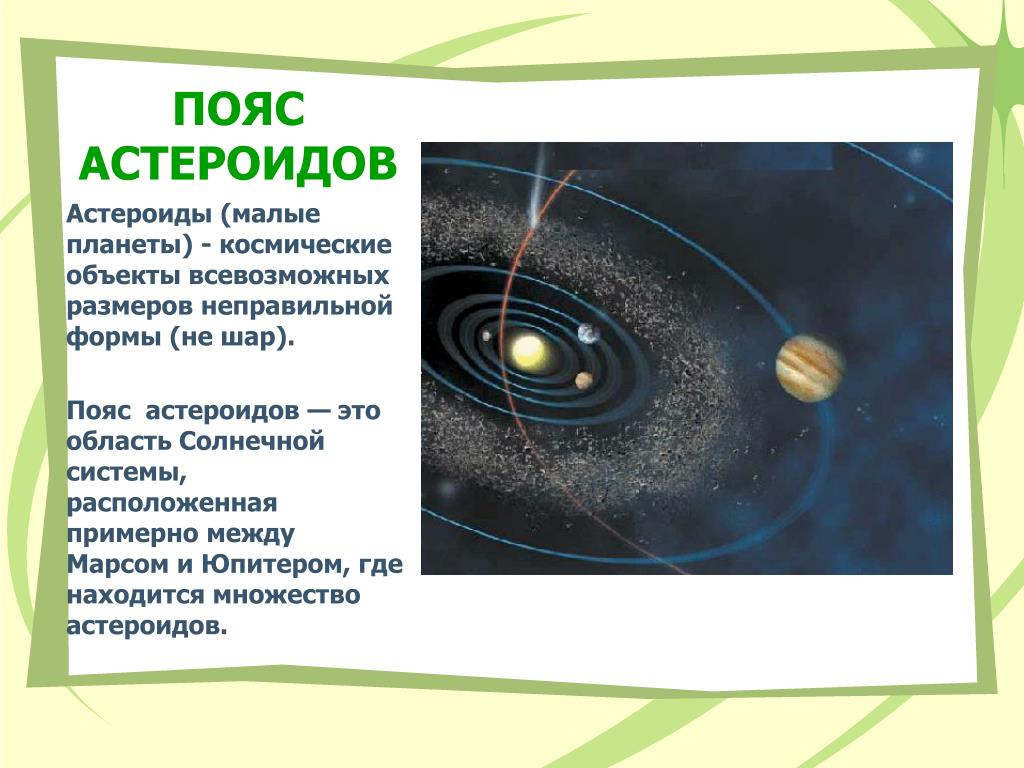

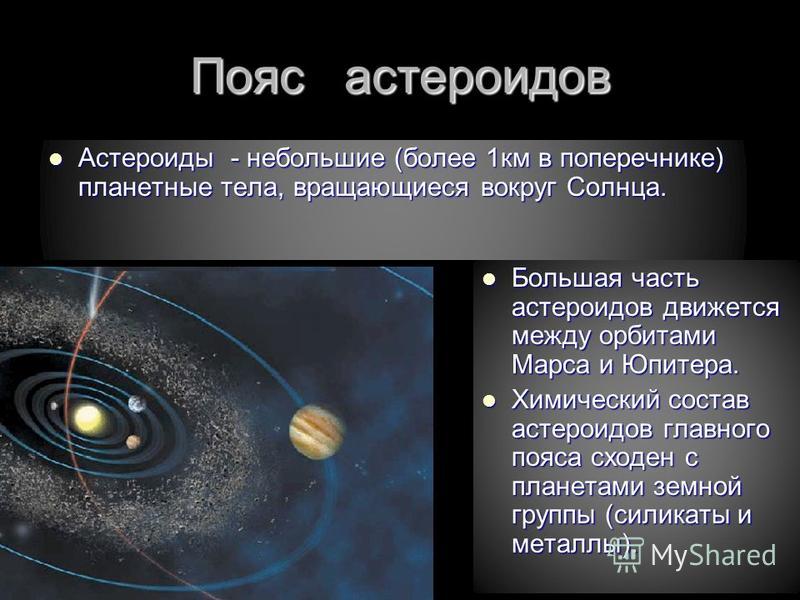

Пояс астероидов – область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной формы, называемых астероидами или малыми планетами.

Между Марсом и Юпитером

Первые астероиды пояса были обнаружены астрономами еще в начале XIX века. Сегодня пояс астероидов известен астрономам как одно из крупнейших скоплений космических объектов, находящихся в Солнечной системе. Для многих ученых он представляет изрядный научный интерес.

Эту область также часто называют главным поясом астероидов или просто главным поясом, подчёркивая тем самым её отличие от других подобных областей скопления малых планет, таких как пояс Койпера за орбитой Нептуна, а также скопления объектов рассеянного диска и облака Оорта.

Общие сведения

Область пространства, располагающаяся от Солнца на расстоянии от 2,06 до 3,27 а. е., иногда называется ядром пояса астероидов и содержит до 93,4 % всех нумерованных астероидов.

На сегодняшний день пояс астероидов насчитывает свыше 300 000 именованных объектов. По состоянию на 6 сентября 2011 года количество именованных астероидов пояса достигло 285 075. Суммарная масса главного пояса равна примерно 4 % массы Луны, больше половины её сосредоточено в четырёх крупнейших объектах, которые названы в честь римских божеств: Церера (диаметр по экватору 950 км), Веста (диаметр – 529,2 км), Паллада (примерный диаметр – 532 км) и Гигея (диаметр 407,12 км). Церера – это самый большой объект пояса астероидов, ученые считают данное небесное тело карликовой планетой.

Астероиды движутся по орбитам вокруг Солнца в том же направлении, что и планеты, в зависимости от величины большой полуоси, их период обращения колеблется от 3,5 до 6 лет.

Температура на поверхности астероида зависит от расстояния до Солнца и величины его альбедо. Для частиц пыли на расстоянии 2,2 а. е. температурный диапазон начинается с 200 К (−73 °C) и ниже, а на расстоянии 3,2 а. е. уже со 165 К (−108 °C). Однако для астероидов это не совсем справедливо, поскольку из-за вращения температуры на его дневной и ночной сторонах могут существенно различаться.

Однако для астероидов это не совсем справедливо, поскольку из-за вращения температуры на его дневной и ночной сторонах могут существенно различаться.

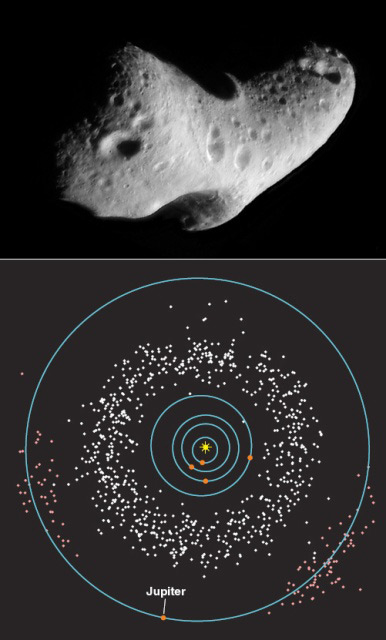

Поверхность большинства астероидов диаметром более 100 м, вероятно, покрыта толстым слоем раздробленной породы и пыли, образовавшихся при падении метеоритов или собранных в процессе движения по орбите. Измерения периодов вращения астероидов вокруг своей оси показали, что существует верхний предел скоростей вращения для относительно крупных астероидов диаметром более 100 м, который составляет 2,2 часа.

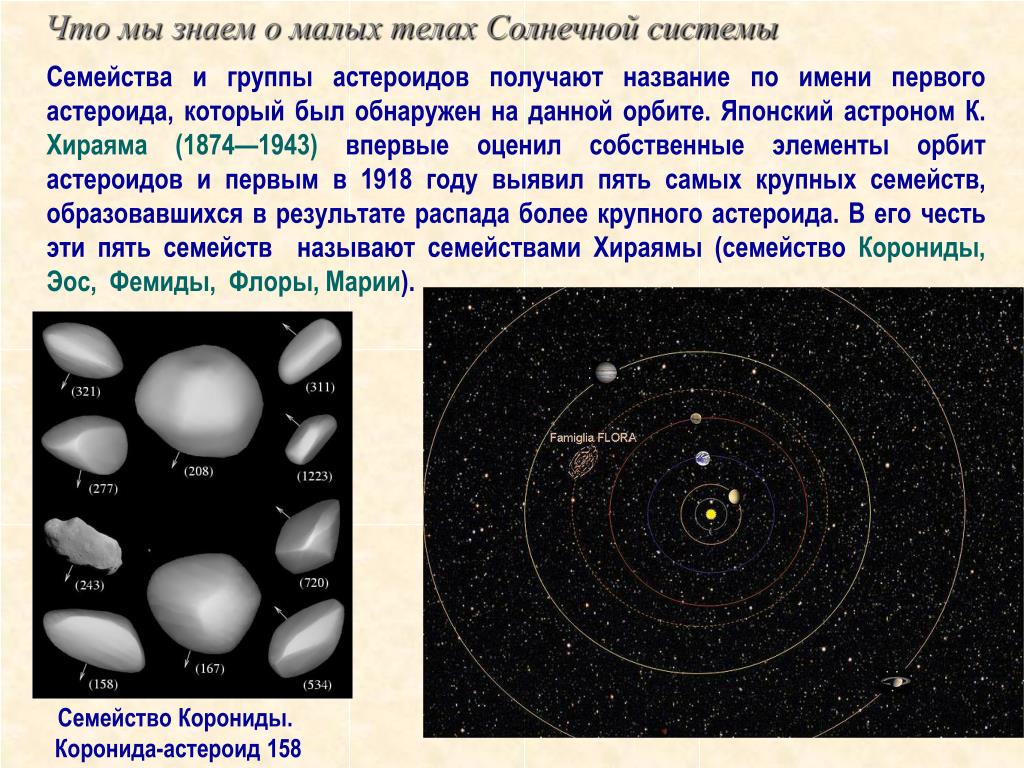

На сегодняшний день известно, что почти каждый третий астероид входит в состав какого-либо семейства. Признаком принадлежности астероидов к одному семейству являются примерно одинаковые орбитальные параметры, такие как большая полуось, эксцентриситет и наклон орбиты, а также аналогичные спектральные особенности, последние указывают на общность происхождения астероидов семейства, образовавшихся в результате распада более крупного тела.

Меньшие ассоциации астероидов называются группами или кластерами.

Наряду с астероидами, в поясе существуют также шлейфы пыли, состоящие из микрочастиц радиусом в несколько сотен микрометров, которые образовались в результате столкновений между астероидами и их бомбардировки микрометеоритами. Эта пыль под действием солнечной радиации постепенно по спирали движется к Солнцу.

Сочетание астероидной пыли и пыли, выбрасываемой кометами, даёт явление зодиакального света. Это слабое свечение простирается в плоскости эклиптики в виде треугольника, и его можно увидеть в экваториальных районах вскоре после захода или незадолго перед восходом Солнца. Размеры частиц, которые его вызывают, в среднем колеблются в районе 40 мкм, а время их существования не превышает 700 тыс. лет. Наличие этих частиц свидетельствует о том, что процесс их образования происходит непрерывно.

В главном поясе, в зависимости от химического состава, выделено 3 основных спектральных класса астероидов: углеродные (класс C), силикатные (класс S) и металлические или железные (класс M). Все эти классы астероидов, особенно металлические, представляют интерес с точки зрения космической индустрии в целом и промышленного освоения астероидов в частности.

Все эти классы астероидов, особенно металлические, представляют интерес с точки зрения космической индустрии в целом и промышленного освоения астероидов в частности.

Хотя открытие и изучение пояса астероидов немыслимо без науки, история исследования этого астрономического чуда берет свое начало в древних мифах и легендах.

Мелкая пыль в поясе астероидов, возникшая в результате столкновений астероидов, создаёт явление, известное как зодиакальный свет.

Загадочный Фаэтон

Гипотеза о существовании Фаэтона часто используется в научной фантастике (особенно советской). Как правило, предполагается, что на Фаэтоне существовали разумные существа, которые своими действиями вызвали разрушение планеты. Легенда об этой планете ярко описана в книге Александра Казанцева «Фаэты». В этой книге поведана история, как алчные жители планеты Фаэтон – фаэты, загубили свою землю, взорвав ее, после чего она распалась на бессчетное количество маленьких кусочков. Считается, что именно из этих кусочков и образовался сегодняшний пояс астероидов. Похожая версия происхождения этого скопления небесных тел прослеживается и в древних шумерских мифах и легендах.

Похожая версия происхождения этого скопления небесных тел прослеживается и в древних шумерских мифах и легендах.

Эта версия лежит также в основе романа Михаила Чернолусского «Фаэтон», повестей Олеся Бердника «Катастрофа» и «Стрела времени» и Константина Брендючкова «Последний ангел», Николая Руденко «Сын Солнца — Фаэтон», в мультфильме о путешествии землян к поясу астероидов «Фаэтон — сын солнца», рассказа Георгия Шаха «Гибель Фаэтона».

Мифы и легенды – это, конечно, хорошо. Но, что же говорит о происхождении пояса астероидов наука?

Происхождение пояса астероидов

В отличие от древних сказок, в научном сообществе принято считать, что пояс астероидов – это отнюдь не обломки взорвавшейся планеты, а скопление протопланетного вещества. Такая теория, скорее всего, верна, так как, последние данные показывают, что между Марсом и Юпитером планета попросту не могла образоваться. Причина этого – сильное гравитационное влияние Юпитера. Именно оно не дало протопланетному веществу (космической пыли, из которой создаются планеты) образоваться в полноценное небесное тело на таком далеком от Солнца расстоянии.

Исследования метеоритов, которые вышли из пояса астероидов и упали на Землю, показывают, что большинство из них относится к хондритам – метеоритам, в которых, в отличие от ахондритов, не происходила сепарация веществ, как обычно бывает в процессе формирования планет. Данные исследования лишний раз подтверждают вышеизложенную гипотезу, которая опираясь на реальные научные данные, выглядит гораздо убедительнее той версии, которую нам предлагают шумерские мифы.

Сегодня, ученым отлично известно, что пояс астероидов – отнюдь не сказочная, расколовшаяся планета, а остатки протопланетного вещества, которое появилось еще во времена зарождения Солнечной системы. Однако мифы и предания о легендарном Фаэтоне до сих пор живы и заставляют многих людей по всему миру проявлять интерес к такому астрономическому явлению, как пояс астероидов.

Открытие пояса астероидов

Своеобразной предысторией начала изучения пояса астероидов можно считать открытие зависимости, приблизительно описывающей расстояния планет от Солнца, получившей название правила Тициуса — Боде.

Впервые оно было сформулировано и опубликовано немецким физиком и математиком Иоганном Тициусом ещё в 1766 году, но несмотря на то, что ему, с указанными оговорками, удовлетворяли все шесть известных на то время планет (от Меркурия до Сатурна), правило долго не привлекало внимания. Так продолжалось до тех пор, пока в 1781 году не был открыт Уран, большая полуось орбиты которого точно соответствовала предсказанной данной формулой. После этого Иоганн Элерт Боде высказал предположение о возможности существования пятой от Солнца планеты между орбитами Марса и Юпитера, которая, согласно данному правилу, должна была находиться на расстоянии 2,8 а. е. и при этом до сих пор не была обнаружена. Открытие Цереры в январе 1801 года, причём именно на указанном расстоянии от Солнца, привело к усилению доверия к правилу Тициуса — Боде среди астрономов, которое сохранялось вплоть до открытия Нептуна, который выпадает из этого правила.

Астероид Веста

Церера, снимок межпланетного зонда Dawn

Ида и ее спутник Дактиль. Размер Иды 58 × 23 км, Дактиля — 1,5 км, расстояние между ними 85 км

Размер Иды 58 × 23 км, Дактиля — 1,5 км, расстояние между ними 85 км

1 января 1801 года итальянский астроном Джузеппе Пиацци, наблюдая за звездным небом, открыл первый объект пояса астероидов – карликовую планету Цецера. Затем в 1802 году был открыт еще один крупный объект – астероид Паллада. Оба этих космических тела двигались примерно на одинаковой орбите от Солнца – 2,8 астрономических единицы. После открытия в 1804 году Юноны и в 1807 Весты – крупных небесных тел, двигавшихся по той же самой орбите, что и предыдущие, открытия новых объектов в этой области космоса прекратились до 1891 года. В 1891 году немецкий ученый Макс Вольф, используя метод астрофотографии, в одиночку обнаружил между Марсом и Юпитером 248 мелких астероидов. После чего, открытия новых объектов в этой области неба посыпались одно за другим.

Современные исследования

Полёт космического аппарата Dawn к Весте (слева) и Церере (справа)

Пояс астероидов вызывал интерес ученых не только в течение прошлых столетий, но и в последние годы. Первым серьезным достижением современных технологий в области изучения этого скопления небесных объектов был полет космического аппарата «Пионер-10», который был создан для изучения Юпитера и долетел до области главного пояса 16 июля 1972 года. Этот аппарат первым прошел сквозь пояс астероидов. С тех пор сквозь пояс пролетело еще 9 космических аппаратов. Ни один из них во время путешествия не пострадал от столкновения с астероидом.

Первым серьезным достижением современных технологий в области изучения этого скопления небесных объектов был полет космического аппарата «Пионер-10», который был создан для изучения Юпитера и долетел до области главного пояса 16 июля 1972 года. Этот аппарат первым прошел сквозь пояс астероидов. С тех пор сквозь пояс пролетело еще 9 космических аппаратов. Ни один из них во время путешествия не пострадал от столкновения с астероидом.

Аппараты «Пионер-11», «Вояджер-1» и «Вояджер-2», а также зонд «Улисс» пролетали через пояс без запланированных или случайных сближений с астероидами. Аппарат «Галилео» стал первым космическим аппаратом, который сделал снимки астероидов. Первыми сфотографированными объектами стали астероид (951) Гаспра в 1991 году и астероид (243) Ида в 1993 году. После этого в НАСА была принята программа, согласно которой любой аппарат, пролетающий через пояс астероидов, должен, по возможности, пролететь мимо какого-либо астероида. В последующие годы космическими зондами и аппаратами были получены изображения ряда мелких объектов, таких как (253) Матильда в 1997 году с аппарата NEAR Shoemaker, (2685) Мазурский в 2000 году с «Кассини», (5535) Аннафранк в 2002 году со «Стардаст», (132524) APL в 2006 с зонда «Новые горизонты», (2867) Штейнс в 2008 году и (21) Лютеция в 2010 году с «Розетты».

Большинство изображений астероидов главного пояса, переданных космическими аппаратами, получены в результате краткого пролёта зондов вблизи астероидов на пути к основной цели миссии — для подробного изучения астероидов отправляли только два аппарата: NEAR Shoemaker, который исследовал (433) Эрос и Матильду, а также «Хаябуса», главной целью которого было изучение (25143) Итокава. Аппарат в течение длительного времени изучал поверхность астероида и даже, впервые в истории, доставил частицы грунта с его поверхности.

27 сентября 2007 года к крупнейшим астероидам Весте и Церере была отправлена автоматическая межпланетная станция Dawn. Аппарат достиг Весты 16 июля 2011 года и вышел на её орбиту. После изучения астероида в течение полугода он направился к Церере, которой достиг в 2015 году. Изначально предполагалось расширение его миссии для исследования Паллады.

Составное изображение северной полярной области астероида Эрос

Изображение астероида (253) Матильда

Состав

Углеродистые астероиды класса C, названные так из-за большого процента простейших углеродных соединений в их составе, являются наиболее распространёнными объектами в главном поясе, на них приходится 75 % всех астероидов, особенно большая их концентрация характерна для внешних областей пояса. Эти астероиды имеют слегка красноватый оттенок и очень низкое альбедо (между 0,03 и 0,0938). Поскольку они отражают очень мало солнечного света, их трудно обнаружить. Вполне вероятно, что в поясе астероидов находится ещё немало относительно крупных астероидов, принадлежащих к этому классу, но до сих пор не найденных из-за малой яркости. Зато эти астероиды довольно сильно излучают в инфракрасном диапазоне из-за наличия в их составе воды. В целом их спектры соответствуют спектру вещества, из которого формировалась Солнечная система, за исключением летучих элементов. По составу они очень близки к углеродистым хондритным метеоритам, которые нередко находят на Земле. Крупнейшим представителем этого класса является астероид (10) Гигея.

Эти астероиды имеют слегка красноватый оттенок и очень низкое альбедо (между 0,03 и 0,0938). Поскольку они отражают очень мало солнечного света, их трудно обнаружить. Вполне вероятно, что в поясе астероидов находится ещё немало относительно крупных астероидов, принадлежащих к этому классу, но до сих пор не найденных из-за малой яркости. Зато эти астероиды довольно сильно излучают в инфракрасном диапазоне из-за наличия в их составе воды. В целом их спектры соответствуют спектру вещества, из которого формировалась Солнечная система, за исключением летучих элементов. По составу они очень близки к углеродистым хондритным метеоритам, которые нередко находят на Земле. Крупнейшим представителем этого класса является астероид (10) Гигея.

Вторым по распространённости спектральным классом среди астероидов главного пояса является класс S, который объединяет силикатные астероиды внутренней части пояса, располагающиеся до расстояния 2,5 а. е. от Солнца. Спектральный анализ этих астероидов выявил наличие в их поверхности различных силикатов и некоторых металлов (железо и магний), но практически полное отсутствие каких-либо углеродных соединений. Это указывает на то, что породы за время существования этих астероидов претерпели значительные изменения, возможно, в связи с частичным плавлением и дифференциацией. Они имеют довольно высокое альбедо (между 0,10 и 0,2238) и составляют 17 % от всех астероидов. Астероид (3) Юнона является самым крупным представителем этого класса.

Это указывает на то, что породы за время существования этих астероидов претерпели значительные изменения, возможно, в связи с частичным плавлением и дифференциацией. Они имеют довольно высокое альбедо (между 0,10 и 0,2238) и составляют 17 % от всех астероидов. Астероид (3) Юнона является самым крупным представителем этого класса.

Металлические астероиды класса M, богатые никелем и железом, составляют 10 % от всех астероидов пояса и имеют умеренно большое альбедо (между 0,1 и 0,1838). Они расположены преимущественно в центральных областях пояса на расстоянии 2,7 а. е. от Солнца и могут быть фрагментами металлических ядер крупных планетезималей (небесное тело, образующееся в результате постепенного приращения более мелких тел, состоящих из частиц пыли протопланетного диска; непрерывно притягивая к себе новый материал и накапливая массу, планетезимали формируют более крупное тело), вроде Цереры, существовавших на заре формирования Солнечной системы и разрушенных при взаимных столкновениях. Однако в случае с металлическими астероидами не всё так просто. В ходе исследований обнаружено несколько тел, вроде астероида (22) Каллиопа, спектр которых близок спектру астероидов класса M, но при этом они имеют крайне низкую для металлических астероидов плотность. Химический состав подобных астероидов на сегодняшний день практически неизвестен, и вполне возможно, что по составу они близки к астероидам класса C или S.

Однако в случае с металлическими астероидами не всё так просто. В ходе исследований обнаружено несколько тел, вроде астероида (22) Каллиопа, спектр которых близок спектру астероидов класса M, но при этом они имеют крайне низкую для металлических астероидов плотность. Химический состав подобных астероидов на сегодняшний день практически неизвестен, и вполне возможно, что по составу они близки к астероидам класса C или S.

Одной из загадок астероидного пояса являются относительно редкие базальтовые астероиды класса V. До 2001 года считалось, что большинство базальтовых объектов в поясе астероидов являются фрагментами коры Весты (отсюда и название класс V), однако подробное изучение астероида (1459) Магния позволило выявить определённые различия в химическом составе открытых ранее базальтовых астероидов, что предполагает их отдельное происхождение.

Прослеживается довольно чёткая зависимость между составом астероида и его расстоянием от Солнца. Как правило, каменные астероиды, состоящие из безводных силикатов, расположены ближе к Солнцу, чем углеродные глинистые астероиды, в которых часто обнаруживают следы воды, в основном в связанном состоянии, но возможно, и в виде обычного водяного льда. Во внутренних областях пояса влияние солнечной радиации было более значительно, что привело к выдуванию лёгких элементов, в частности, воды, на периферию. В результате вода сконденсировалась на астероидах внешней части пояса, а во внутренних областях, где астероиды прогреваются достаточно хорошо, её практически не осталось.

Во внутренних областях пояса влияние солнечной радиации было более значительно, что привело к выдуванию лёгких элементов, в частности, воды, на периферию. В результате вода сконденсировалась на астероидах внешней части пояса, а во внутренних областях, где астероиды прогреваются достаточно хорошо, её практически не осталось.

Астероид Гаспра, и спутники Марса Фобос и Деймос

Космический аппарат Dawn и Церера

Северный полюс Цереры

Белые пятна в кратерах Цереры

Астероиды как источники ресурсов

Постоянный рост потребления ресурсов промышленностью приводит к истощению их запасов на Земле, по некоторым оценкам, запасы таких ключевых для промышленности элементов, как сурьма, цинк, олово, серебро, свинец, индий, золото и медь, могут быть исчерпаны уже через 50-60 лет, и необходимость искать новые источники сырья станет особенно очевидной.

С точки зрения промышленного освоения астероиды являются одними из самых доступных тел в Солнечной системе. Ввиду малой гравитации посадка и взлёт с их поверхности требуют минимальных затрат топлива, а если использовать для разработки околоземные астероиды, то и стоимость доставки ресурсов с них на Землю будет низкой. Астероиды могут быть источниками таких ценных ресурсов, как, например, вода (в виде льда), из которой можно получить кислород для дыхания и водород для космического топлива, а также различные редкие металлы и минералы, такие как железо, никель, титан, кобальт и платина, и, в меньшем количестве, другие элементы вроде марганца, молибдена, родия и т. п. По сути, большинство элементов тяжелее железа, добываемых сейчас с поверхности нашей планеты, являются остатками астероидов, упавших на Землю в период поздней тяжёлой бомбардировки.

Ввиду малой гравитации посадка и взлёт с их поверхности требуют минимальных затрат топлива, а если использовать для разработки околоземные астероиды, то и стоимость доставки ресурсов с них на Землю будет низкой. Астероиды могут быть источниками таких ценных ресурсов, как, например, вода (в виде льда), из которой можно получить кислород для дыхания и водород для космического топлива, а также различные редкие металлы и минералы, такие как железо, никель, титан, кобальт и платина, и, в меньшем количестве, другие элементы вроде марганца, молибдена, родия и т. п. По сути, большинство элементов тяжелее железа, добываемых сейчас с поверхности нашей планеты, являются остатками астероидов, упавших на Землю в период поздней тяжёлой бомбардировки.

В 2004 году мировое производство железной руды превысило 1 млрд тонн. Для сравнения, один небольшой астероид класса M диаметром в 1 км может содержать до 2 млрд тонн железо-никелевой руды, что в 2-3 раза превышает добычу руды за 2004 год. Самый крупный известный металлический астероид (16) Психея содержит 1,7·10^19 кг железо-никелевой руды (что в 100 тысяч раз превышает запасы этой руды в земной коре). Этого количества хватило бы для обеспечения потребностей населения земного шара в течение нескольких миллионов лет, даже с учётом дальнейшего увеличения спроса. Небольшая часть извлечённого материала может также содержать драгоценные металлы.

Этого количества хватило бы для обеспечения потребностей населения земного шара в течение нескольких миллионов лет, даже с учётом дальнейшего увеличения спроса. Небольшая часть извлечённого материала может также содержать драгоценные металлы.

Примером астероида, наиболее перспективного для освоения, является астероид (4660) Нерей. Этот астероид имеет очень низкую первую космическую скорость, даже по сравнению с Луной, что позволяет легко поднимать с его поверхности добытые материалы. Однако, чтобы доставить их на Землю, потребуется разогнать корабль до гораздо большей скорости.

Существует три возможных варианта добычи сырья:

Добыча руды и доставка её на место последующей переработки

Переработка добытой руды прямо на месте добычи, с последующей доставкой полученного материала

Перемещение астероида на безопасную орбиту между Луной и Землёй. Это теоретически может позволить сэкономить добытые на астероиде материалы.

Американцы уже начали юридическую суету.

25 ноября 2015 года Обама подписал U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act (H.R. 2262). Этот закон признает право граждан на владение космическими ресурсами. Согласно статье § 51303 закона:

Гражданин Соединенных Штатов, занимающийся добычей ресурсов астероида или других космических ресурсов, имеет право владеть, транспортировать, использовать и продавать эти ресурсы в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами США.

При этом в законе подчеркивается, что разрешено владеть именно добытыми ресурсами, а не самими космическими объектами (владение космическими объектами запрещает Договор о космосе).

Размеры Солнечной системы

Напоследок хочу привести цитату из книги Билла Брайсона «Краткая история почти всего на свете».

«…Наша Солнечная система, пожалуй, самое оживленное место на триллионы миль вокруг, однако все, что мы видим в ней — Солнце, планеты со спутниками, миллиард или около того кувыркающихся камней пояса астероидов, кометы и разные другие плавающие обломки, — занимает менее одной триллионной части имеющегося пространства. Вы также легко поймете, что ни на одной из встречавшихся вам карт Солнечной системы масштаб даже отдаленно не соответствует реальному. На большинстве школьных схем планеты изображены рядом, вплотную одна к другой — на многих иллюстрациях планеты-гиганты даже отбрасывают друг на друга тени, — но это неизбежный обман, дабы поместить их все на одном листе бумаги. В действительности Нептун расположен не чуть позади, а далеко позади Юпитера — в пять раз дальше, чем сам Юпитер от нас, так далеко, что получает лишь 3 % солнечного света, получаемого Юпитером.

Вы также легко поймете, что ни на одной из встречавшихся вам карт Солнечной системы масштаб даже отдаленно не соответствует реальному. На большинстве школьных схем планеты изображены рядом, вплотную одна к другой — на многих иллюстрациях планеты-гиганты даже отбрасывают друг на друга тени, — но это неизбежный обман, дабы поместить их все на одном листе бумаги. В действительности Нептун расположен не чуть позади, а далеко позади Юпитера — в пять раз дальше, чем сам Юпитер от нас, так далеко, что получает лишь 3 % солнечного света, получаемого Юпитером.

Расстояния эти таковы, что на практике невозможно изобразить Солнечную систему с соблюдением масштаба.

Даже если сделать в учебнике большую раскладывающуюся вклейку или просто взять самый длинный лист бумаги, этого все равно будет недостаточно. Если на масштабной схеме Солнечной системы Землю изобразить размером с горошину, Юпитер будет находиться на расстоянии 300 м, а Плутон в 2,5 км (и будет размером с бактерию, так что в любом случае вы не сможете его разглядеть). В том же масштабе ближайшая звезда, Проксима Центавра, будет находиться в 16 000 км от нас. Если даже вы ужмёте все до такой степени, что Юпитер станет размером с точку в конце этого предложения, а Плутон не больше молекулы, то и в этом случае Плутон будет находиться на расстоянии больше десяти метров…

В том же масштабе ближайшая звезда, Проксима Центавра, будет находиться в 16 000 км от нас. Если даже вы ужмёте все до такой степени, что Юпитер станет размером с точку в конце этого предложения, а Плутон не больше молекулы, то и в этом случае Плутон будет находиться на расстоянии больше десяти метров…

…А теперь еще одна вещь, которую следует учесть: пролетая мимо Плутона, мы лишь пролетаем мимо Плутона. Если заглянете в план полета, то увидите, что его цель — путешествие к краю Солнечной системы, но боюсь, что мы еще не добрались до него. Плутон может быть последним объектом, отмеченным на школьных схемах, но сама система здесь не кончается. На самом деле ее конца еще даже не видно. Мы не доберемся до края Солнечной системы, пока не пройдем сквозь облако Оорта, огромное царство кочующих комет… Плутон отмечает всего лишь одну 50-тысячную пути, а вовсе не край Солнечной системы, как бесцеремонно указывается на школьных схемах»

Солнечная система

Сериал «Прогулки в космосе». 8-я серия «Пояс астероидов»

8-я серия «Пояс астероидов»

Пояс астероидов – область Солнечной системы, расположенная между орбитами Марса и Юпитера, являющаяся местом скопления множества объектов всевозможных размеров, преимущественно неправильной формы, называемых астероидами или малыми планетами.

Между Марсом и Юпитером

Первые астероиды пояса были обнаружены астрономами еще в начале XIX века. Сегодня пояс астероидов известен астрономам как одно из крупнейших скоплений космических объектов, находящихся в Солнечной системе. Для многих ученых он представляет изрядный научный интерес.

Эту область также часто называют главным поясом астероидов или просто главным поясом, подчёркивая тем самым её отличие от других подобных областей скопления малых планет, таких как пояс Койпера за орбитой Нептуна, а также скопления объектов рассеянного диска и облака Оорта.

Общие сведения

Область пространства, располагающаяся от Солнца на расстоянии от 2,06 до 3,27 а. е. , иногда называется ядром пояса астероидов и содержит до 93,4 % всех нумерованных астероидов.

, иногда называется ядром пояса астероидов и содержит до 93,4 % всех нумерованных астероидов.

На сегодняшний день пояс астероидов насчитывает свыше 300 000 именованных объектов. По состоянию на 6 сентября 2011 года количество именованных астероидов пояса достигло 285 075. Суммарная масса главного пояса равна примерно 4 % массы Луны, больше половины её сосредоточено в четырёх крупнейших объектах, которые названы в честь римских божеств: Церера (диаметр по экватору 950 км), Веста (диаметр – 529,2 км), Паллада (примерный диаметр – 532 км) и Гигея (диаметр 407,12 км). Церера – это самый большой объект пояса астероидов, ученые считают данное небесное тело карликовой планетой.

Астероиды движутся по орбитам вокруг Солнца в том же направлении, что и планеты, в зависимости от величины большой полуоси, их период обращения колеблется от 3,5 до 6 лет.

Температура на поверхности астероида зависит от расстояния до Солнца и величины его альбедо. Для частиц пыли на расстоянии 2,2 а. е. температурный диапазон начинается с 200 К (−73 °C) и ниже, а на расстоянии 3,2 а. е. уже со 165 К (−108 °C). Однако для астероидов это не совсем справедливо, поскольку из-за вращения температуры на его дневной и ночной сторонах могут существенно различаться.

е. уже со 165 К (−108 °C). Однако для астероидов это не совсем справедливо, поскольку из-за вращения температуры на его дневной и ночной сторонах могут существенно различаться.

Поверхность большинства астероидов диаметром более 100 м, вероятно, покрыта толстым слоем раздробленной породы и пыли, образовавшихся при падении метеоритов или собранных в процессе движения по орбите. Измерения периодов вращения астероидов вокруг своей оси показали, что существует верхний предел скоростей вращения для относительно крупных астероидов диаметром более 100 м, который составляет 2,2 часа.

На сегодняшний день известно, что почти каждый третий астероид входит в состав какого-либо семейства. Признаком принадлежности астероидов к одному семейству являются примерно одинаковые орбитальные параметры, такие как большая полуось, эксцентриситет и наклон орбиты, а также аналогичные спектральные особенности, последние указывают на общность происхождения астероидов семейства, образовавшихся в результате распада более крупного тела.

Меньшие ассоциации астероидов называются группами или кластерами.

Наряду с астероидами, в поясе существуют также шлейфы пыли, состоящие из микрочастиц радиусом в несколько сотен микрометров, которые образовались в результате столкновений между астероидами и их бомбардировки микрометеоритами. Эта пыль под действием солнечной радиации постепенно по спирали движется к Солнцу.

Сочетание астероидной пыли и пыли, выбрасываемой кометами, даёт явление зодиакального света. Это слабое свечение простирается в плоскости эклиптики в виде треугольника, и его можно увидеть в экваториальных районах вскоре после захода или незадолго перед восходом Солнца. Размеры частиц, которые его вызывают, в среднем колеблются в районе 40 мкм, а время их существования не превышает 700 тыс. лет. Наличие этих частиц свидетельствует о том, что процесс их образования происходит непрерывно.

В главном поясе, в зависимости от химического состава, выделено 3 основных спектральных класса астероидов: углеродные (класс C), силикатные (класс S) и металлические или железные (класс M). Все эти классы астероидов, особенно металлические, представляют интерес с точки зрения космической индустрии в целом и промышленного освоения астероидов в частности.

Все эти классы астероидов, особенно металлические, представляют интерес с точки зрения космической индустрии в целом и промышленного освоения астероидов в частности.

Хотя открытие и изучение пояса астероидов немыслимо без науки, история исследования этого астрономического чуда берет свое начало в древних мифах и легендах.

Загадочный Фаэтон

Гипотеза о существовании Фаэтона часто используется в научной фантастике (особенно советской). Как правило, предполагается, что на Фаэтоне существовали разумные существа, которые своими действиями вызвали разрушение планеты. Легенда об этой планете ярко описана в книге Александра Казанцева «Фаэты». В этой книге поведана история, как алчные жители планеты Фаэтон – фаэты, загубили свою землю, взорвав ее, после чего она распалась на бессчетное количество маленьких кусочков. Считается, что именно из этих кусочков и образовался сегодняшний пояс астероидов. Похожая версия происхождения этого скопления небесных тел прослеживается и в древних шумерских мифах и легендах.

Эта версия лежит также в основе романа Михаила Чернолусского «Фаэтон», повестей Олеся Бердника «Катастрофа» и «Стрела времени» и Константина Брендючкова «Последний ангел», Николая Руденко «Сын Солнца — Фаэтон», в мультфильме о путешествии землян к поясу астероидов «Фаэтон — сын солнца», рассказа Георгия Шаха «Гибель Фаэтона».

Мифы и легенды – это, конечно, хорошо. Но, что же говорит о происхождении пояса астероидов наука?

Происхождение пояса астероидов

В отличие от древних сказок, в научном сообществе принято считать, что пояс астероидов – это отнюдь не обломки взорвавшейся планеты, а скопление протопланетного вещества. Такая теория, скорее всего, верна, так как, последние данные показывают, что между Марсом и Юпитером планета попросту не могла образоваться. Причина этого – сильное гравитационное влияние Юпитера. Именно оно не дало протопланетному веществу (космической пыли, из которой создаются планеты) образоваться в полноценное небесное тело на таком далеком от Солнца расстоянии.

Исследования метеоритов, которые вышли из пояса астероидов и упали на Землю, показывают, что большинство из них относится к хондритам – метеоритам, в которых, в отличие от ахондритов, не происходила сепарация веществ, как обычно бывает в процессе формирования планет. Данные исследования лишний раз подтверждают вышеизложенную гипотезу, которая опираясь на реальные научные данные, выглядит гораздо убедительнее той версии, которую нам предлагают шумерские мифы.

Сегодня, ученым отлично известно, что пояс астероидов – отнюдь не сказочная, расколовшаяся планета, а остатки протопланетного вещества, которое появилось еще во времена зарождения Солнечной системы. Однако мифы и предания о легендарном Фаэтоне до сих пор живы и заставляют многих людей по всему миру проявлять интерес к такому астрономическому явлению, как пояс астероидов.

Открытие пояса астероидов

Своеобразной предысторией начала изучения пояса астероидов можно считать открытие зависимости, приблизительно описывающей расстояния планет от Солнца, получившей название правила Тициуса — Боде.

Впервые оно было сформулировано и опубликовано немецким физиком и математиком Иоганном Тициусом ещё в 1766 году, но несмотря на то, что ему, с указанными оговорками, удовлетворяли все шесть известных на то время планет (от Меркурия до Сатурна), правило долго не привлекало внимания. Так продолжалось до тех пор, пока в 1781 году не был открыт Уран, большая полуось орбиты которого точно соответствовала предсказанной данной формулой. После этого Иоганн Элерт Боде высказал предположение о возможности существования пятой от Солнца планеты между орбитами Марса и Юпитера, которая, согласно данному правилу, должна была находиться на расстоянии 2,8 а. е. и при этом до сих пор не была обнаружена. Открытие Цереры в январе 1801 года, причём именно на указанном расстоянии от Солнца, привело к усилению доверия к правилу Тициуса — Боде среди астрономов, которое сохранялось вплоть до открытия Нептуна, который выпадает из этого правила.

1 января 1801 года итальянский астроном Джузеппе Пиацци, наблюдая за звездным небом, открыл первый объект пояса астероидов – карликовую планету Цецера. Затем в 1802 году был открыт еще один крупный объект – астероид Паллада. Оба этих космических тела двигались примерно на одинаковой орбите от Солнца – 2,8 астрономических единицы. После открытия в 1804 году Юноны и в 1807 Весты – крупных небесных тел, двигавшихся по той же самой орбите, что и предыдущие, открытия новых объектов в этой области космоса прекратились до 1891 года. В 1891 году немецкий ученый Макс Вольф, используя метод астрофотографии, в одиночку обнаружил между Марсом и Юпитером 248 мелких астероидов. После чего, открытия новых объектов в этой области неба посыпались одно за другим.

Затем в 1802 году был открыт еще один крупный объект – астероид Паллада. Оба этих космических тела двигались примерно на одинаковой орбите от Солнца – 2,8 астрономических единицы. После открытия в 1804 году Юноны и в 1807 Весты – крупных небесных тел, двигавшихся по той же самой орбите, что и предыдущие, открытия новых объектов в этой области космоса прекратились до 1891 года. В 1891 году немецкий ученый Макс Вольф, используя метод астрофотографии, в одиночку обнаружил между Марсом и Юпитером 248 мелких астероидов. После чего, открытия новых объектов в этой области неба посыпались одно за другим.

Пояс астероидов вызывал интерес ученых не только в течение прошлых столетий, но и в последние годы. Первым серьезным достижением современных технологий в области изучения этого скопления небесных объектов был полет космического аппарата «Пионер-10», который был создан для изучения Юпитера и долетел до области главного пояса 16 июля 1972 года. Этот аппарат первым прошел сквозь пояс астероидов. С тех пор сквозь пояс пролетело еще 9 космических аппаратов. Ни один из них во время путешествия не пострадал от столкновения с астероидом.

С тех пор сквозь пояс пролетело еще 9 космических аппаратов. Ни один из них во время путешествия не пострадал от столкновения с астероидом.

Аппараты «Пионер-11», «Вояджер-1» и «Вояджер-2», а также зонд «Улисс» пролетали через пояс без запланированных или случайных сближений с астероидами. Аппарат «Галилео» стал первым космическим аппаратом, который сделал снимки астероидов. Первыми сфотографированными объектами стали астероид (951) Гаспра в 1991 году и астероид (243) Ида в 1993 году. После этого в НАСА была принята программа, согласно которой любой аппарат, пролетающий через пояс астероидов, должен, по возможности, пролететь мимо какого-либо астероида. В последующие годы космическими зондами и аппаратами были получены изображения ряда мелких объектов, таких как (253) Матильда в 1997 году с аппарата NEAR Shoemaker, (2685) Мазурский в 2000 году с «Кассини», (5535) Аннафранк в 2002 году со «Стардаст», (132524) APL в 2006 с зонда «Новые горизонты», (2867) Штейнс в 2008 году и (21) Лютеция в 2010 году с «Розетты».

Большинство изображений астероидов главного пояса, переданных космическими аппаратами, получены в результате краткого пролёта зондов вблизи астероидов на пути к основной цели миссии — для подробного изучения астероидов отправляли только два аппарата: NEAR Shoemaker, который исследовал (433) Эрос и Матильду, а также «Хаябуса», главной целью которого было изучение (25143) Итокава. Аппарат в течение длительного времени изучал поверхность астероида и даже, впервые в истории, доставил частицы грунта с его поверхности.

27 сентября 2007 года к крупнейшим астероидам Весте и Церере была отправлена автоматическая межпланетная станция Dawn. Аппарат достиг Весты 16 июля 2011 года и вышел на её орбиту. После изучения астероида в течение полугода он направился к Церере, которой достиг в 2015 году. Изначально предполагалось расширение его миссии для исследования Паллады.

Состав

Углеродистые астероиды класса C, названные так из-за большого процента простейших углеродных соединений в их составе, являются наиболее распространёнными объектами в главном поясе, на них приходится 75 % всех астероидов, особенно большая их концентрация характерна для внешних областей пояса. Эти астероиды имеют слегка красноватый оттенок и очень низкое альбедо (между 0,03 и 0,0938). Поскольку они отражают очень мало солнечного света, их трудно обнаружить. Вполне вероятно, что в поясе астероидов находится ещё немало относительно крупных астероидов, принадлежащих к этому классу, но до сих пор не найденных из-за малой яркости. Зато эти астероиды довольно сильно излучают в инфракрасном диапазоне из-за наличия в их составе воды. В целом их спектры соответствуют спектру вещества, из которого формировалась Солнечная система, за исключением летучих элементов. По составу они очень близки к углеродистым хондритным метеоритам, которые нередко находят на Земле. Крупнейшим представителем этого класса является астероид (10) Гигея.

Эти астероиды имеют слегка красноватый оттенок и очень низкое альбедо (между 0,03 и 0,0938). Поскольку они отражают очень мало солнечного света, их трудно обнаружить. Вполне вероятно, что в поясе астероидов находится ещё немало относительно крупных астероидов, принадлежащих к этому классу, но до сих пор не найденных из-за малой яркости. Зато эти астероиды довольно сильно излучают в инфракрасном диапазоне из-за наличия в их составе воды. В целом их спектры соответствуют спектру вещества, из которого формировалась Солнечная система, за исключением летучих элементов. По составу они очень близки к углеродистым хондритным метеоритам, которые нередко находят на Земле. Крупнейшим представителем этого класса является астероид (10) Гигея.

Вторым по распространённости спектральным классом среди астероидов главного пояса является класс S, который объединяет силикатные астероиды внутренней части пояса, располагающиеся до расстояния 2,5 а. е. от Солнца. Спектральный анализ этих астероидов выявил наличие в их поверхности различных силикатов и некоторых металлов (железо и магний), но практически полное отсутствие каких-либо углеродных соединений. Это указывает на то, что породы за время существования этих астероидов претерпели значительные изменения, возможно, в связи с частичным плавлением и дифференциацией. Они имеют довольно высокое альбедо (между 0,10 и 0,2238) и составляют 17 % от всех астероидов. Астероид (3) Юнона является самым крупным представителем этого класса.

Это указывает на то, что породы за время существования этих астероидов претерпели значительные изменения, возможно, в связи с частичным плавлением и дифференциацией. Они имеют довольно высокое альбедо (между 0,10 и 0,2238) и составляют 17 % от всех астероидов. Астероид (3) Юнона является самым крупным представителем этого класса.

Металлические астероиды класса M, богатые никелем и железом, составляют 10 % от всех астероидов пояса и имеют умеренно большое альбедо (между 0,1 и 0,1838). Они расположены преимущественно в центральных областях пояса на расстоянии 2,7 а. е. от Солнца и могут быть фрагментами металлических ядер крупных планетезималей (небесное тело, образующееся в результате постепенного приращения более мелких тел, состоящих из частиц пыли протопланетного диска; непрерывно притягивая к себе новый материал и накапливая массу, планетезимали формируют более крупное тело), вроде Цереры, существовавших на заре формирования Солнечной системы и разрушенных при взаимных столкновениях. Однако в случае с металлическими астероидами не всё так просто. В ходе исследований обнаружено несколько тел, вроде астероида (22) Каллиопа, спектр которых близок спектру астероидов класса M, но при этом они имеют крайне низкую для металлических астероидов плотность. Химический состав подобных астероидов на сегодняшний день практически неизвестен, и вполне возможно, что по составу они близки к астероидам класса C или S.

Однако в случае с металлическими астероидами не всё так просто. В ходе исследований обнаружено несколько тел, вроде астероида (22) Каллиопа, спектр которых близок спектру астероидов класса M, но при этом они имеют крайне низкую для металлических астероидов плотность. Химический состав подобных астероидов на сегодняшний день практически неизвестен, и вполне возможно, что по составу они близки к астероидам класса C или S.

Одной из загадок астероидного пояса являются относительно редкие базальтовые астероиды класса V. До 2001 года считалось, что большинство базальтовых объектов в поясе астероидов являются фрагментами коры Весты (отсюда и название класс V), однако подробное изучение астероида (1459) Магния позволило выявить определённые различия в химическом составе открытых ранее базальтовых астероидов, что предполагает их отдельное происхождение.

Прослеживается довольно чёткая зависимость между составом астероида и его расстоянием от Солнца. Как правило, каменные астероиды, состоящие из безводных силикатов, расположены ближе к Солнцу, чем углеродные глинистые астероиды, в которых часто обнаруживают следы воды, в основном в связанном состоянии, но возможно, и в виде обычного водяного льда. Во внутренних областях пояса влияние солнечной радиации было более значительно, что привело к выдуванию лёгких элементов, в частности, воды, на периферию. В результате вода сконденсировалась на астероидах внешней части пояса, а во внутренних областях, где астероиды прогреваются достаточно хорошо, её практически не осталось.

Во внутренних областях пояса влияние солнечной радиации было более значительно, что привело к выдуванию лёгких элементов, в частности, воды, на периферию. В результате вода сконденсировалась на астероидах внешней части пояса, а во внутренних областях, где астероиды прогреваются достаточно хорошо, её практически не осталось.

Астероиды как источники ресурсов

Постоянный рост потребления ресурсов промышленностью приводит к истощению их запасов на Земле, по некоторым оценкам, запасы таких ключевых для промышленности элементов, как сурьма, цинк, олово, серебро, свинец, индий, золото и медь, могут быть исчерпаны уже через 50-60 лет, и необходимость искать новые источники сырья станет особенно очевидной.

С точки зрения промышленного освоения астероиды являются одними из самых доступных тел в Солнечной системе. Ввиду малой гравитации посадка и взлёт с их поверхности требуют минимальных затрат топлива, а если использовать для разработки околоземные астероиды, то и стоимость доставки ресурсов с них на Землю будет низкой. 19 кг железо-никелевой руды (что в 100 тысяч раз превышает запасы этой руды в земной коре). Этого количества хватило бы для обеспечения потребностей населения земного шара в течение нескольких миллионов лет, даже с учётом дальнейшего увеличения спроса. Небольшая часть извлечённого материала может также содержать драгоценные металлы.

19 кг железо-никелевой руды (что в 100 тысяч раз превышает запасы этой руды в земной коре). Этого количества хватило бы для обеспечения потребностей населения земного шара в течение нескольких миллионов лет, даже с учётом дальнейшего увеличения спроса. Небольшая часть извлечённого материала может также содержать драгоценные металлы.

Примером астероида, наиболее перспективного для освоения, является астероид (4660) Нерей. Этот астероид имеет очень низкую первую космическую скорость, даже по сравнению с Луной, что позволяет легко поднимать с его поверхности добытые материалы. Однако, чтобы доставить их на Землю, потребуется разогнать корабль до гораздо большей скорости.

Существует три возможных варианта добычи сырья:

Добыча руды и доставка её на место последующей переработки

Переработка добытой руды прямо на месте добычи, с последующей доставкой полученного материала

Перемещение астероида на безопасную орбиту между Луной и Землёй. Это теоретически может позволить сэкономить добытые на астероиде материалы.

Американцы уже начали юридическую суету.

25 ноября 2015 года Обама подписал U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act (H.R. 2262). Этот закон признает право граждан на владение космическими ресурсами. Согласно статье § 51303 закона:

Гражданин Соединенных Штатов, занимающийся добычей ресурсов астероида или других космических ресурсов, имеет право владеть, транспортировать, использовать и продавать эти ресурсы в соответствии с действующим законодательством и международными обязательствами США.

При этом в законе подчеркивается, что разрешено владеть именно добытыми ресурсами, а не самими космическими объектами (владение космическими объектами запрещает Договор о космосе).

Размеры Солнечной системы

Напоследок хочу привести цитату из книги Билла Брайсона «Краткая история почти всего на свете».

«…Наша Солнечная система, пожалуй, самое оживленное место на триллионы миль вокруг, однако все, что мы видим в ней — Солнце, планеты со спутниками, миллиард или около того кувыркающихся камней пояса астероидов, кометы и разные другие плавающие обломки, — занимает менее одной триллионной части имеющегося пространства. Вы также легко поймете, что ни на одной из встречавшихся вам карт Солнечной системы масштаб даже отдаленно не соответствует реальному. На большинстве школьных схем планеты изображены рядом, вплотную одна к другой — на многих иллюстрациях планеты-гиганты даже отбрасывают друг на друга тени, — но это неизбежный обман, дабы поместить их все на одном листе бумаги. В действительности Нептун расположен не чуть позади, а далеко позади Юпитера — в пять раз дальше, чем сам Юпитер от нас, так далеко, что получает лишь 3 % солнечного света, получаемого Юпитером.

Вы также легко поймете, что ни на одной из встречавшихся вам карт Солнечной системы масштаб даже отдаленно не соответствует реальному. На большинстве школьных схем планеты изображены рядом, вплотную одна к другой — на многих иллюстрациях планеты-гиганты даже отбрасывают друг на друга тени, — но это неизбежный обман, дабы поместить их все на одном листе бумаги. В действительности Нептун расположен не чуть позади, а далеко позади Юпитера — в пять раз дальше, чем сам Юпитер от нас, так далеко, что получает лишь 3 % солнечного света, получаемого Юпитером.

Расстояния эти таковы, что на практике невозможно изобразить Солнечную систему с соблюдением масштаба.

Даже если сделать в учебнике большую раскладывающуюся вклейку или просто взять самый длинный лист бумаги, этого все равно будет недостаточно. Если на масштабной схеме Солнечной системы Землю изобразить размером с горошину, Юпитер будет находиться на расстоянии 300 м, а Плутон в 2,5 км (и будет размером с бактерию, так что в любом случае вы не сможете его разглядеть). В том же масштабе ближайшая звезда, Проксима Центавра, будет находиться в 16 000 км от нас. Если даже вы ужмёте все до такой степени, что Юпитер станет размером с точку в конце этого предложения, а Плутон не больше молекулы, то и в этом случае Плутон будет находиться на расстоянии больше десяти метров…

В том же масштабе ближайшая звезда, Проксима Центавра, будет находиться в 16 000 км от нас. Если даже вы ужмёте все до такой степени, что Юпитер станет размером с точку в конце этого предложения, а Плутон не больше молекулы, то и в этом случае Плутон будет находиться на расстоянии больше десяти метров…

…А теперь еще одна вещь, которую следует учесть: пролетая мимо Плутона, мы лишь пролетаем мимо Плутона. Если заглянете в план полета, то увидите, что его цель — путешествие к краю Солнечной системы, но боюсь, что мы еще не добрались до него. Плутон может быть последним объектом, отмеченным на школьных схемах, но сама система здесь не кончается. На самом деле ее конца еще даже не видно. Мы не доберемся до края Солнечной системы, пока не пройдем сквозь облако Оорта, огромное царство кочующих комет… Плутон отмечает всего лишь одну 50-тысячную пути, а вовсе не край Солнечной системы, как бесцеремонно указывается на школьных схемах»

Еще в древности астрономов удивляло противоестественно огромное расстояние между Марсом и Юпитером. Многие ученые сходились во мнении, что на этом месте должна бы находиться еще одна планета. А вот обнаружить ее никак не могли.

Многие ученые сходились во мнении, что на этом месте должна бы находиться еще одна планета. А вот обнаружить ее никак не могли.

В ночь на 1 января 1801 года Джузеппо Пиации, итальянский астроном из Палермо, открыл Цереру -первый самый крупный астероид между Марсом и Юпитером. Его диаметр составлял 770 километров.

Через год в этом районе был обнаружен второй астероид — Паллада — так звали римскую богиню пра восудия. В 1804 году была открыта третья малая планета — Юнона, а в 1807-м — четвертая по счету — Веста. Было над чем задуматься: там где предполагалось найти одну боль шую планету, оказались четыре маленькие, по форме приближающиеся к шару.

В настоящее время известно около двух тысяч астероидов — бесформенных твердых глыб самых разнообразных размеров. Поперечник некоторых из них — 0,5 километра. Эрос был открыт в 1898 году. Его долгое время считали единственным астероидом, заходящим далеко внутрь орбиты Марса. Но и у Эроса появились соперники -Ганимед, Амур, Аполлон и Гермес. Эти маленькие планеты «прогуливаются» еще дальше — внутрь орбиты Венеры и Меркурия.

Эти маленькие планеты «прогуливаются» еще дальше — внутрь орбиты Венеры и Меркурия.

«Кинозвездой» неба по праву считается Икар, который был открыт в 1949 году. Этот астероид имеет наименьшее из подобных ему расстояние от Солнца и обращается вокруг него за 400 дней. Перемещается он в пять раз быстрее, чем его собратья. Удаляясь от нашего светила, Икар проходит довольно близко от Земли каждые 19 лет. Эта близость и принесла ему «шумный успех».

Может, все эти астероиды — след гибели пятого крупного тела Солнечной системы, произошедшего, по утверждению А. Горбовского, 11 652 года назад. Оказалось, что если бы весь этот пояс астероидов «сложился» в одно тело, получилась бы планета диаметром в 5900 километров. Она была бы меньше Марса и больше Меркурия. В свое время советский астроном С. Орлов предложил назвать эту не существующую ныне планету Фаэтоном, по имени мифического героя.

Греческая мифология гласит: «…Опрометчиво поклялся бог Солнца Гелиос своему сыну Фаэтону исполнить любую его просьбу. Юноша пожелал одного — самому прокатить колесницу Солнца по небу! Оторопел отец: такое даже Зевсу не под силу. Стал отговаривать неразумного отрока: кони строптивы, небо полно ужасов — рога Тельца, лук Кентавра, Лев, Скорпион — каких только чудовищ не встретишь на дороге! Но куда там!

Юноша пожелал одного — самому прокатить колесницу Солнца по небу! Оторопел отец: такое даже Зевсу не под силу. Стал отговаривать неразумного отрока: кони строптивы, небо полно ужасов — рога Тельца, лук Кентавра, Лев, Скорпион — каких только чудовищ не встретишь на дороге! Но куда там!

Не справился самонадеянный Фаэтон с четверкой крылатых коней, и ужас объял его. Понеслась колесница, не разбирая дороги. От низко опустившегося Солнца пламя охватило Землю, гибли города и целые племена, горели леса, кипели реки, пересыхали моря. В густом дыму Фаэтон не мог разглядеть пути.

Взмолилась перед Зевсом великая богиня Гея — Земля: «Смотри, Атлас едва удерживает тяжесть неба, дворцы богов могут рухнуть, погибнет все живое, и наступит первобытный Хаос», разбил Зевс своей молнией шальную колесницу. Фаэтон с горящими кудрями пронесся, подобно падающей звезде, и рухнул в волны Эридана. В глубокой скорби Гелиос целый день не появлялся на небе, и лишь пожары освещали Землю. Плачущих сестер — гелиад — боги обратили в тополя. Падают их слезы-смола в студеную воду Эридана и превращаются в прозрачный янтарь…»

Плачущих сестер — гелиад — боги обратили в тополя. Падают их слезы-смола в студеную воду Эридана и превращаются в прозрачный янтарь…»

Прекрасен и поэтичен древнегреческий миф о трагедии, разыгравшейся на небесах тысячи лет назад.

Сообщая о причине катастрофы, постигшей Землю, священные древнеиндийские книги указывают на то, что она была вызвана «богом Хаягривой», обитавшим в бездне. Холдейские мифы упоминают о некоем «архангеле бездны».

Что же было это за нечто (или некто), явившееся из бездны пространства, чтобы заставить содрогнуться планету и на многие тысячелетия остаться в памяти человечества? Выражаясь современным языком, можно сказать, что в то время происходили ядерные битвы внеземных цивилизаций — предположительно сирианцев, то есть, по-видимому, жителей созвездий Лиры и Сириуса, с лирианцами. Последние не желали спасения человечества, считая его на данном этапе развития развратным и неисправимым. Лирианцы хотели, чтобы человеческий род погиб и они получили возможность начать на Земле свои эксперименты с самого начала (это отдельная глава о создании пришельцами человеческой цивилизации).

Планета Фаэтон была основной базой сирианцев, находившихся в постоянном конфликте с лирианцами из-за передела планет Солнечной системы. Лирианцы считали, что для дальнейшего развития человеческой цивилизации нужны постоянные стрессы — хаос, войны, стихийные бедствия и т.д., что они постоянно и устраивали, в результате чего гибла одна цивилизация за другой. Сирианцы же шли мирным, гуманным путем. Атлантида — плод их создания, но она же стала и основным камнем преткновения между ними.

Лирианцы затеяли эксперимент -взорвать Фаэтон и вывести на орбиту Земли новое космическое тело — Луну (таковой она для человечества стала в дальнейшем). Расчет был тонкий -сильные приливные деформации, вызванные приближением массивного космического тела, способны за короткое время совершить то, на что требуются в обычных условиях миллионы лет.

Когда раскалываются материки, меняются местами суша и океаны, полюсы и тропики, поднимаются горы, геологические процессы интенсифицируются тысячекратно. Мировой океан захлестывает континенты, изменяется рельеф, оси и скорости вращения планеты порождают новые температурные различия между географическими районами, небывалые перемещения воздушных масс — сокрушительные ураганы. Все это было тонко рассчитано, но всему этому предшествовала большая борьба…

Мировой океан захлестывает континенты, изменяется рельеф, оси и скорости вращения планеты порождают новые температурные различия между географическими районами, небывалые перемещения воздушных масс — сокрушительные ураганы. Все это было тонко рассчитано, но всему этому предшествовала большая борьба…

Желая предупредить человечество о грозящей опасности, сирианцы разослали своих представителей по всему миру. Эти предвестники беды сохранились в памяти народов. Летописи Бирмы говорят о человеке, явившемся из высшей обители. Волосы его были взлохмачены, лицо печально. Одетый в черное, он ходил по улицам всюду, где собирался народ, и скорбным голосом предупреждал людей о том, что должно произойти».

В своих преданиях народы часто обожествляют мудрецов и героев. Поэтому вполне естественно, что в Библии, как и в других источниках, образ таких посланцев от цивилизации сирианцев сливается с образом самого Бога. Бог предупредил Ноя о потопе и посоветовал ему сделать ковчег и взять с собой людей и животных.

В вавилонском эпосе о предстоящей катастрофе царя Ксисутроса предупреждает бог Эа: «Сын Убара Туту, — сказал он. — разрушь свой дом и построй вместо него корабль. Не заботься о своем имуществе, радуйся, если спасешь свою жизнь. Но возьми с собой на корабль разных живых существ».

Примерно то же самое говорил бог в ацтекском кодексе: «Не делай больше вина из агавы, а начни долбить ствол большого кипариса и войди в него, когда в месяце Тозонтли вода достигнет небес.

Подобно христианскому богу и богу Эа, индийский бог Вишну советует человеку взять с собой в ковчег живых существ и семена растений.

На островах Тихого океана также имеются предания о каких-то пришельцах, предупреждающих о катастрофе.

Предания индейцев Мексики и Венесуэлы повествуют о бегстве людей, перед тем как наступила страшная ночь и солнце померкло.

Люди не только сооружали ковчеги. но и строили укрепления на высоких горах.

Индейцы Аризоны и Мексики рассказывают, что перед катастрофой великий человек, которого они называют Монтесума, прибыл к ним на корабле. Чтобы спастись от потопа, он воздвиг высокую башню, но бог катастрофы разрушил ее.

Чтобы спастись от потопа, он воздвиг высокую башню, но бог катастрофы разрушил ее.

Племена Сьерра-Невады тоже помнят о пришельцах, которые выстроили высокие каменные башни. Но начался потоп, и никто из них не успел спастись.

Говоря о повсеместном распространении сообщений о катастрофе, английский этнолог Дж. Фрезер отмечает, например, что из 130 индейских племен Северной, Центральной и Южной Америки нет ни одного, в мифах которого не отразилась бы эта тема.

Спасая себя и свои знания, люди на всех континентах сооружали пирамидальные постройки — «места спасения».

Известный арабский ученый Абу Балкхи (IX-X века н. э.) писал, что мудрецы, «предвидя приговор неба», построили в Нижнем Египте огромные пирамиды. В этих пирамидах они хотели спасти свои удивительные знания.

Когда один из правителей Вавилона. Ксисутрос, был предупрежден о предстоящей катастрофе, он повелел написать «историю начала, течения и завершения всех вещей» и зарыть историю в городе Солнца — Сиппаре.

После потопа, во время которого сам Ксисутрос спасся на построенном им ковчеге, он приказал отыскать оставленную им запись и сообщить ее содержание уцелевшим людям. Обо всем этом рассказывает вавилонский жрец и историк Бероз, живший в III веке до н. э.

Иосиф Флавий, крупнейший историк и ученый древности, писал, что в рукописях и книгах (не дошедших до нас) имеется сообщение о том, что люди, заранее узнав о надвигающейся катастрофе, соорудили две колонны и записали на них знания, которыми обладали.

«Одна колонна была кирпичная, другая каменная, для того, чтобы, если кирпичная колонна не сможет устоять и ее размоют воды потопа, каменная сохранится и сообщит людям все, что начертано на ней».

Индийская мифология гласит, что бог бездны Хаягрива затем только и затеял потоп, чтобы отнять у людей священные книги знаний «Веды». «Разве они тоже должны стать божествами?.. Разве они должны стать равны нам?..» — роптали лирианцы в сражениях с сирианцами из-за землян.

Человечество воочию наблюдало эти битвы двух цивилизаций, дошедших до нас в виде сказаний и мифов — «Махабхарата», «Рамаяна» и др.

Основываясь на мифологии, можно предположить, что люди видели гибель Фаэтона и перемещение к орбите Земли — Луны. Речь идет о чрезвычайно древнем культе «крылатого диска»(знак сирианцев). Диск с крыльями, без иносказаний тождественный Солнцу, высечен над входами древних египетских храмов. Этот священный знак распространен у ассириян, вавилонян, хеттов, майя, полинезийцев и был почитаем у атлантов. Иногда он переосмыслен в образ птицы, но повсюду символизирует начало, дающее жизнь. Ему противостоит враждебное начало — бог смерти, разрушительные силы тьмы в виде змея (облик лирианцев). «Крылатый диск» (птица) борется со змеем и одерживает победу.

Такие изображения можно встретить у разных цивилизаций (Египет, Иран, Шумер)

Большая живучесть и широкая распространенность этих символов указывают на то, что в основе их должны лежать какие-то грандиозные события, поразившие все население Земли. Эти образы странно похожи на тот комплекс небесных явлений, которым сопровождается описанная выше гибель планеты Фаэтон.

Диск с крыльями — это Солнце, погруженное в газопылевую туманность, а «змей» — образ комет, впервые появившихся при образовании туманности. И суть их борьбы очевидна. Сначала кометы-змеи «напали на Солнце, затем образовали космическое облако, которое вызвало потускнение светила, а потом постепенно стало рассеиваться: «крылья диска» росли, Солнце прояснялось. Одновременно уменьшилось число комет: часть их рас-пылилась и испарилась в облаке, часть улетела из Солнечной системы. Эта победа «крылатого диска» вновь вернула людям свет и живительное солнечное тепло. Но до этого они пережили великие беды.

На нашей планете царил холод. К серьезным катастрофам приводили столкновения с крупными обломками Фаэтона, которых тогда было значительно больше, чем теперь, особенно возле Земли. При падении их в океан цунами обрушивались на побережья, а от выделившегося тепла испарялись триллионы тонн воды, выпадавшие впоследствии в виде обильных ливней.

Возможно, в ту же эпоху опасное сближение с блуждающей Луной вызывали всемирные геологические катастрофы, которые мы описали выше. Хотя люди справедливо связывали эти бедствия с невиданными прежде небесными явлениями, они не знали их истинных причин. Но ужас, потрясший воображение человечества, остался в памяти народов в конкретной связи с небесными знамениями. Затмения Солнца, которые после «захвата» Луны стали регулярными, напоминали о первом потускнении светила (при этом солнечная корона напоминала крылья, о которых говорили предки), и появления комет вплоть до наших дней вселяли в людей отчаяние и ожидание «конца света».

Не случайно, возможно, и майя в своих хрониках, уходящих в допотопный период, ничего не говорят о Луне. Ночное небо у них освещала не Луна, а Венера!

В Южной Африке бушмены, которые хранят в мифах память об эпохе, предшествующей катастрофе, также утверждают, что до потопа Луны на небе не было.

О том же, что некогда на земном небе не было Луны, писал в III веке до н. э. Аполлоний Родиус, главный смотритель великой Александрийской библиотеки. Он пользовался при этом рукописями и текстами, которые не дошли до нас.

э. Аполлоний Родиус, главный смотритель великой Александрийской библиотеки. Он пользовался при этом рукописями и текстами, которые не дошли до нас.

Исследования ряда ученых и многочисленные факты свидетельствуют, что вышеперечисленные астероиды и просто метеориты -это осколки бывшей планеты Фаэтон, когда-то обращавшейся вокруг? Солнца между орбитами Марса и Юпитера.

Строение погибшего Фаэтона было теоретически реконструировано академиком А. Заварицким, считавшим железные метеориты осколками планетного ядра, каменные — остатками коры, а железокаменные — осколками мантии. По массе Фаэтон, как мы уже говорили, был где-то между Марсом и Меркурием и поэтому мог обладать и гидросферой, и биосферой. Тогда получают объяснение и падения метеоритов из осадочных пород, и многочисленные находки следов жизни в метеоритах за последние 30-40 лет в разных уголках земного шара.

Однако тайна загадочных образований, именуемых тектитами, не раскрыта до сих пор. По составу, строению, обезвоженности и всем остальным параметрам они удивительно похожи на стекловидные шлаки, образующиеся при наземных ядерных взрывах! Как указывал Феликс Зигель. один из исследователей данной проблемы, если тектиты — действительно стеклянные метеориты, придется признать, что образование их из каких-то крупных космических тел сопровождалось ядерными взрывами.

один из исследователей данной проблемы, если тектиты — действительно стеклянные метеориты, придется признать, что образование их из каких-то крупных космических тел сопровождалось ядерными взрывами.

Да, нам неизвестны истинные причины катастрофы, погубившей Фаэтон. Возможно, планета распалась при сверхмощных процессах вулканического характера. Однако похоже, что распад Фаэтона начался не изнутри, а с поверхности. И, по-видимому, какие-то сверхмощные взрывы сплавили поверхностные осадочные породы Фаэтона в стекловидные шлаки.

Это означает, что Фаэтон был обитаем, и нельзя ли считать термоядерные.взрывы, породившие тектиты, заключительными «аккордами» войны между его обитателями?

Конечно, гипотеза о «термоядерной» гибели Фаэтона заслуживает серьезного научного обоснования. Одна из трудностей на этом пути — огромный разброс в космическом пространстве астероидов и слабые технические возможности нашей цивилизации в их исследовании на современном этапе.

Астероиды и метеориты могут оказаться ключом к решению многих загадок космоса, может быть, и тех, которые связаны с судьбами космических цивилизаций.

Кажется нелепым предполагать, что человечество могло наблюдать гибель планеты Фаэтон… Однако трудно отмахнуться от всех этих гипотез как от беспочвенного вымысла, тем более что такую возможность не исключают и современные астрономы. Конечно, мифы — не доказательство. Доказательства еще предстоит найти, но поискам предшествуют догадки…

Николай ГРЕЧАНИК

Впервые исчезнувшая планета Фаэтон

упоминается в записках Иоганна Кеплера. Свои мысли по этому поводу он изложил еще в 1596 г. Выясняя, где находится планета Фаэтон

, он заинтересовался «пустым местом» между Марсом и Юпитером. Впоследствии многие ученые проводили расчеты, исследования, выдвигали гипотезы по поводу судьбы этого небесного тела. Рассмотрим далее некоторые теории, связанные с существованием и гибелью планеты Фаэтон.

Правило Тициуса-Боде

Оно было установлено в 1766 г. Немецкий астроном И. Тициус искал гармонию расположения планет. В ходе исследований им была выведена числовая закономерность расстояний небесных тел от Солнца. Правило выглядит так: Rcp = 0,4 + (0,3 х 2n) астрономических единиц. Одна а. е. равна 150 млн км. Для меркурия n= (-1), для Венеры — 0, а для Земли — 1. Согласно расчетам, между Марсом и Юпитером должно было существовать еще одно тело №5. В 1781 г. У. Гершель (английский астроном) открыл Уран. При этом его расстояние от Солнца незначительно отличалось от показателя, предсказанного формулой Тициуса-Боде. Данное обстоятельство существенно повысило доверие исследователей 18 столетия к закономерности об астрономических единицах. В результате в 1796 г. на конгрессе в Готе ученые приняли решение начать поиск исчезнувшей планеты.

Правило выглядит так: Rcp = 0,4 + (0,3 х 2n) астрономических единиц. Одна а. е. равна 150 млн км. Для меркурия n= (-1), для Венеры — 0, а для Земли — 1. Согласно расчетам, между Марсом и Юпитером должно было существовать еще одно тело №5. В 1781 г. У. Гершель (английский астроном) открыл Уран. При этом его расстояние от Солнца незначительно отличалось от показателя, предсказанного формулой Тициуса-Боде. Данное обстоятельство существенно повысило доверие исследователей 18 столетия к закономерности об астрономических единицах. В результате в 1796 г. на конгрессе в Готе ученые приняли решение начать поиск исчезнувшей планеты.

Древние шумеры

Как известно, это самая продвинутая цивилизация раннего этапа развития Земли. Ученые предполагают, что древние шумеры знали о существовании Урана (Ану), Нептуна (Эа), а также Плутона (Тага). На это указывают расшифрованные современными специалистами тексты глиняных табличек, созданных 6 тысяч лет назад. В шумерских записях упоминается и Фаэтон — планета Солнечной системы

Тиамат, расположенной между орбитами Юпитера и Марса. Как свидетельствуют тексты табличек, это небесное тело было разрушено в ходе космической катастрофы.

Как свидетельствуют тексты табличек, это небесное тело было разрушено в ходе космической катастрофы.

Открытие

Планета Фаэтон

, точнее, остатки небесного тела, впервые была обнаружена в 1801 г. в г. Палермо Д. Пиацци. В процессе составления звездной карты в районе созвездия Тельца его заинтересовала точка, не отмеченная в каталогах. Ее движение было направлено в обратную сторону относительно вращения неба, как и прочие тела системы. К. Гаусс вычислил орбиту открытой планеты. Расчеты показали, что она располагалась между Юпитером и Марсом точно на расстоянии, выведенном по формуле Тициуса-Боде. Небесное тело назвали Церерой. Спустя время было открыто несколько новых планет. Так, в 1802 г. Ольберс обнаружил Палладу, в 1807 г. — Весту, в 1804 г. Гардинг установил расположение Юноны. Все эти тела перемещались примерно на том же расстоянии от Солнца, что и Церера (порядка 240 млн км). Эти данные позволили Ольберсу в 1804 г. выдвинуть предположение, что эти малые планеты являются элементами одной большой, разорванной на куски. Располагалась она на расстоянии 2,8 а. е. от Солнца. Этой планете дали название Фаэтон.

Располагалась она на расстоянии 2,8 а. е. от Солнца. Этой планете дали название Фаэтон.

Астероиды

К 1891 году было открыто 320 малых тел. Исследуя пространство между Юпитером и Марсом, ученые пришли к выводу, что в этом месте системы вращается огромное скопление астероидов. Они все являются остатками одного крупного небесного тела. Стоит сказать, что и сегодня периодически открываются новые астероиды. К настоящему времени обнаружено порядка 40 тысяч малых тел. Более чем для 3,5 тыс. из них рассчитаны орбиты. Ученые предполагают, что общее количество астероидов, диаметр которых больше 1,5 км, может быть более 500 тысяч. Между Юпитером и Марсом астрономы обнаруживают только крупные тела. Мелкие под влиянием гравитационных сил рядом расположенных планет и в результате столкновений выходят из района наблюдения. Общее их число исчисляется миллиардами. Некоторые из астероидов достигают Земли.

Размеры

Масса известных астероидов составляет 1/700-1/1000 от веса Земли. В поясе между Юпитером и Марсом может располагаться несколько миллиардов еще неоткрытых тел. При этом их размер варьируется от десятков километров до пылинок. Примерно такое же число астероидов вышло из пояса, по мнению ученых. Расчеты, выполненные Зигелем с использованием параметров гипотетической плотности и массы астероидного вещества, показали, что планета Фаэтон

В поясе между Юпитером и Марсом может располагаться несколько миллиардов еще неоткрытых тел. При этом их размер варьируется от десятков километров до пылинок. Примерно такое же число астероидов вышло из пояса, по мнению ученых. Расчеты, выполненные Зигелем с использованием параметров гипотетической плотности и массы астероидного вещества, показали, что планета Фаэтон

могла иметь диаметр 6880 км. Эта величина чуть больше, чем у Марса. Близкие цифры присутствуют и в работах некоторых зарубежных и отечественных исследователей. Есть предположения, что планета Фаэтон

по своим размерам сопоставима с Луной. В этом случае ее диаметр порядка 3500 км.

Гибель планеты Фаэтон

По поводу времени разрушения небесного тела нет единого мнения. Ученые приводят разные даты, среди которых 3,7-3,8 млрд, 110, 65, 16 млн, 25 и 12 тыс. лет. Каждая из указанных дат связана с определенными катастрофами, имевшими место в геологической истории. Из вероятных моментов разрушения планеты ученые исключают 25 и 12 тысяч лет. Объясняется это тем, что на изображениях астероида Эрос, которые были получены зондом «НИАР Шумейкер», четко просматривается слой реголита. Практически повсеместно им перекрываются коренные породы. На дне кратеров реголит достигает большой мощности. Принимая во внимание очень медленную скорость образования слоя, можно заключить, что возраст астероидов не может быть меньше нескольких миллионов лет. Маловероятной считается дата 3,7-3,8 млрд лет. Это объясняется тем, что для такого возраста слишком велика доля углистых образований в астероидном поясе. Даты 110 и 65 млн лет связаны с периодом великих катастроф на Земле. Последняя цифра, в частности, относится к гибели динозавров. Эти даты обоснованы только тем, что якобы позволяют описать происхождение астероидов, столкнувшихся с Землей в давние времена. Между тем, многие ученые сходятся во мнении, что, вероятнее всего, планета Фаэтон

Объясняется это тем, что на изображениях астероида Эрос, которые были получены зондом «НИАР Шумейкер», четко просматривается слой реголита. Практически повсеместно им перекрываются коренные породы. На дне кратеров реголит достигает большой мощности. Принимая во внимание очень медленную скорость образования слоя, можно заключить, что возраст астероидов не может быть меньше нескольких миллионов лет. Маловероятной считается дата 3,7-3,8 млрд лет. Это объясняется тем, что для такого возраста слишком велика доля углистых образований в астероидном поясе. Даты 110 и 65 млн лет связаны с периодом великих катастроф на Земле. Последняя цифра, в частности, относится к гибели динозавров. Эти даты обоснованы только тем, что якобы позволяют описать происхождение астероидов, столкнувшихся с Землей в давние времена. Между тем, многие ученые сходятся во мнении, что, вероятнее всего, планета Фаэтон

была разрушена 16 млн лет назад.

Научное обоснование

В одной из своих статей А. В. Колтыпин говорит об обнаруженном в 2000 г. метеорите Ямато. Он был найден в горах Антарктиды. Возраст поверхностных слоев метеорита составляет 16 млн лет. В них обнаруживаются следы мощного динамического стресса. Анализируя газовый состав включений и атмосферы Марса, ученые отнесли Ямато к одному из 20 марсианских метеоритов. Основываясь на этих данных, Колтыпин предположил, что на Красной планете катастрофа могла возникнуть 16 млн лет назад. Если допустить, что атмосфера Марса была аналогична оболочке, которую имел Фаэтон, планета Солнечной системы

метеорите Ямато. Он был найден в горах Антарктиды. Возраст поверхностных слоев метеорита составляет 16 млн лет. В них обнаруживаются следы мощного динамического стресса. Анализируя газовый состав включений и атмосферы Марса, ученые отнесли Ямато к одному из 20 марсианских метеоритов. Основываясь на этих данных, Колтыпин предположил, что на Красной планете катастрофа могла возникнуть 16 млн лет назад. Если допустить, что атмосфера Марса была аналогична оболочке, которую имел Фаэтон, планета Солнечной системы

, как полагает Колтыпин, взорвалась, а осколки начали атаковать ближайшее небесное тело. Им, соответственно, стал Марс. Эта атака и привела к гибели жизни на нем. Этот вывод можно сделать, только если считать, что Ямото — осколок Фаэтона, а не марсианский метеорит.

Теории существования