Содержание

Движение тектонических плит земли. Тектонические плиты

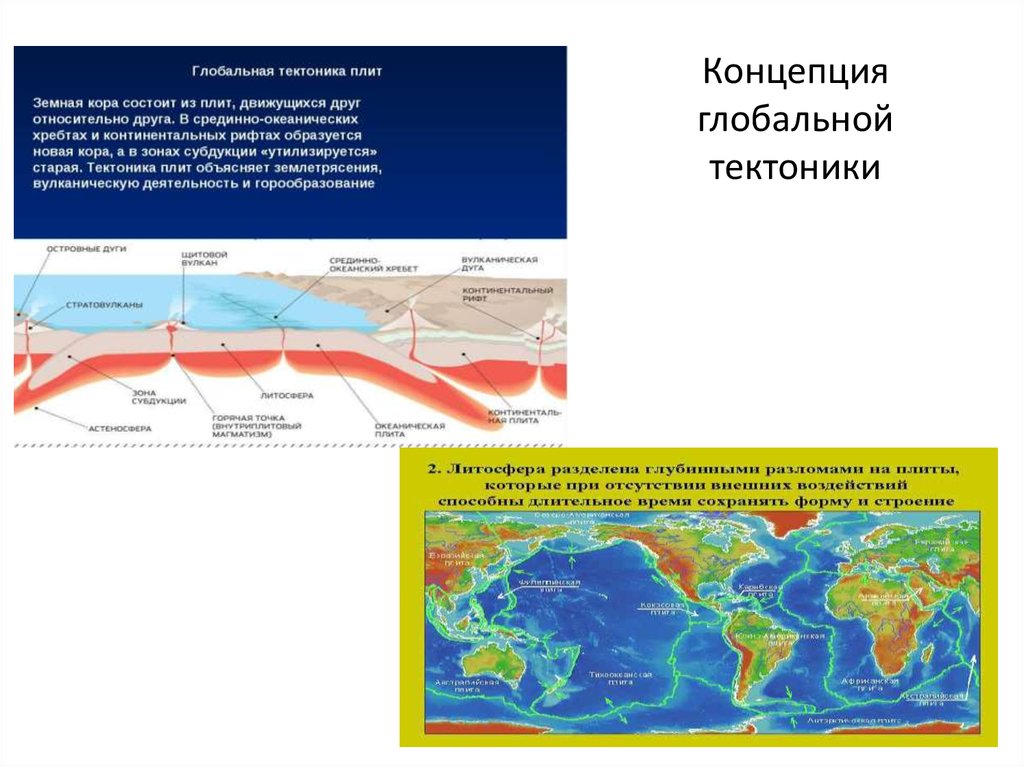

Основные положения

теории тектоники литосферных плит

:

Тектоника

плит

(plate tectonics) —

современная геологическая теория о движении

литосферы. Согласно данной теории, в основе

глобальных тектонических процессов лежит

горизонтальное перемещение относительно

целостных блоков литосферы – литосферных

плит. Таким

образом, тектоника плит рассматривает

движения и взаимодействия литосферных плит.Впервые предположение о

горизонтальном движении блоков коры было

высказано Альфредом Вегенером в 1920-х годах

в рамках гипотезы «дрейфа континентов», но

поддержки эта гипотеза в то время не

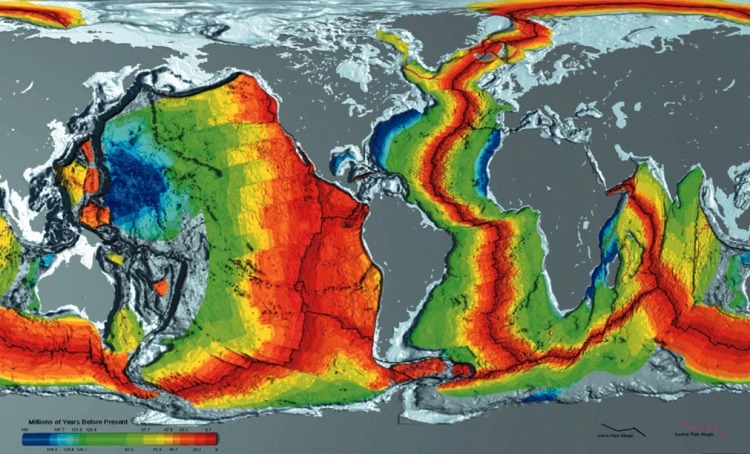

получила. Лишь в 1960-х годах исследования

дна океанов дали неоспоримые доказательства

горизонтальных движении плит и процессов

расширения океанов за счёт формирования (спрединга)

океанической коры. Возрождение идей о

преобладающей роли горизонтальных движений

произошло в рамках «мобилистического»

направления, развитие которого и повлекло

разработку современной теории тектоники

плит. Основные положения тектоники плит

Основные положения тектоники плит

сформулированы в 1967-68 группой

американских геофизиков — У. Дж. Морганом,

К. Ле Пишоном, Дж. Оливером, Дж. Айзексом,

Л. Сайксом в развитие более ранних (1961-62)

идей американских учёных Г. Хесса и Р. Дигца

о расширении (спрединге) ложа океанов.

Основные

положения тектоники плит можно свети к

нескольким основополагающим:

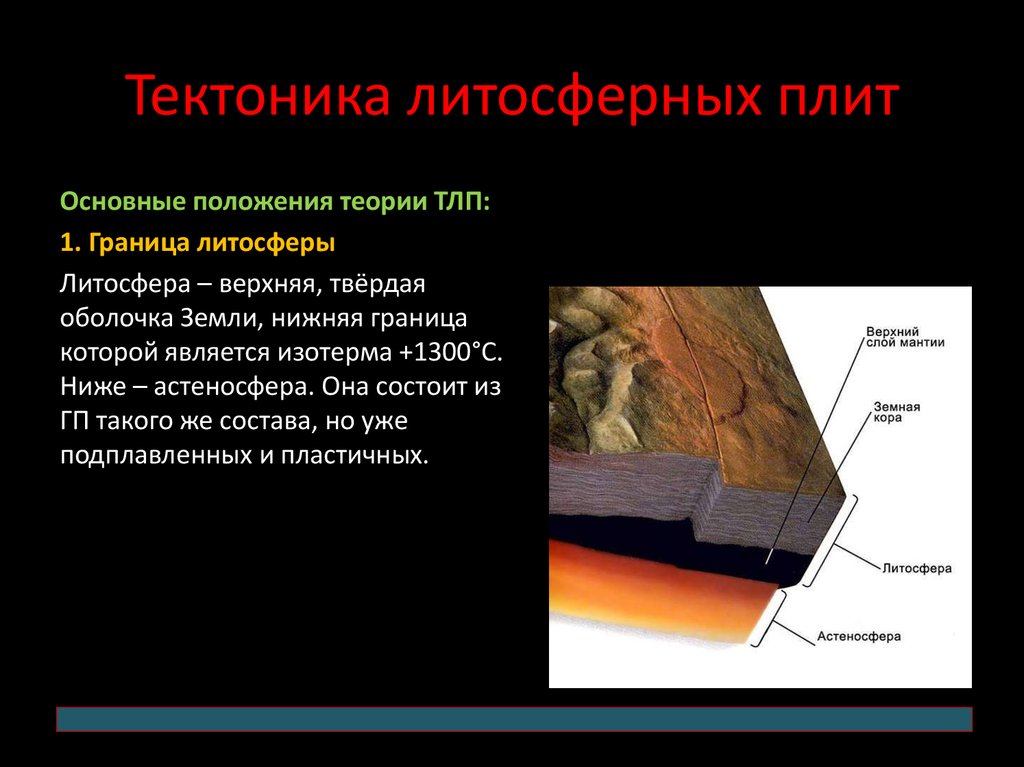

1).

Верхняя каменная часть планеты разделена на

две оболочки, существенно различающиеся по

реологическим свойствам: жесткую и хрупкую

литосферу и подстилающую её пластичную и

подвижную астеносферу.

Подошва литосферы является изотермой

приблизительно равной 1300°С, что

соответствует температуре плавления (солидуса)

мантийного материала при литостатическом

давлении, существующем на глубинах первые

сотни километров. Породы, лежащие в Земле

над этой изотермой, достаточно холодны и

ведут себя как жесткий материал, в то время

как нижележащие породы того же состава

достаточно нагреты и относительно легко

деформируются.

2

).

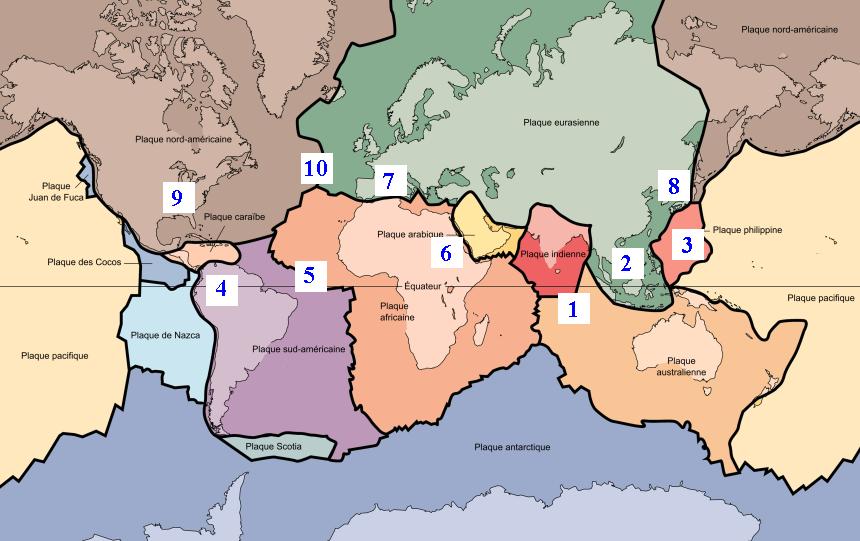

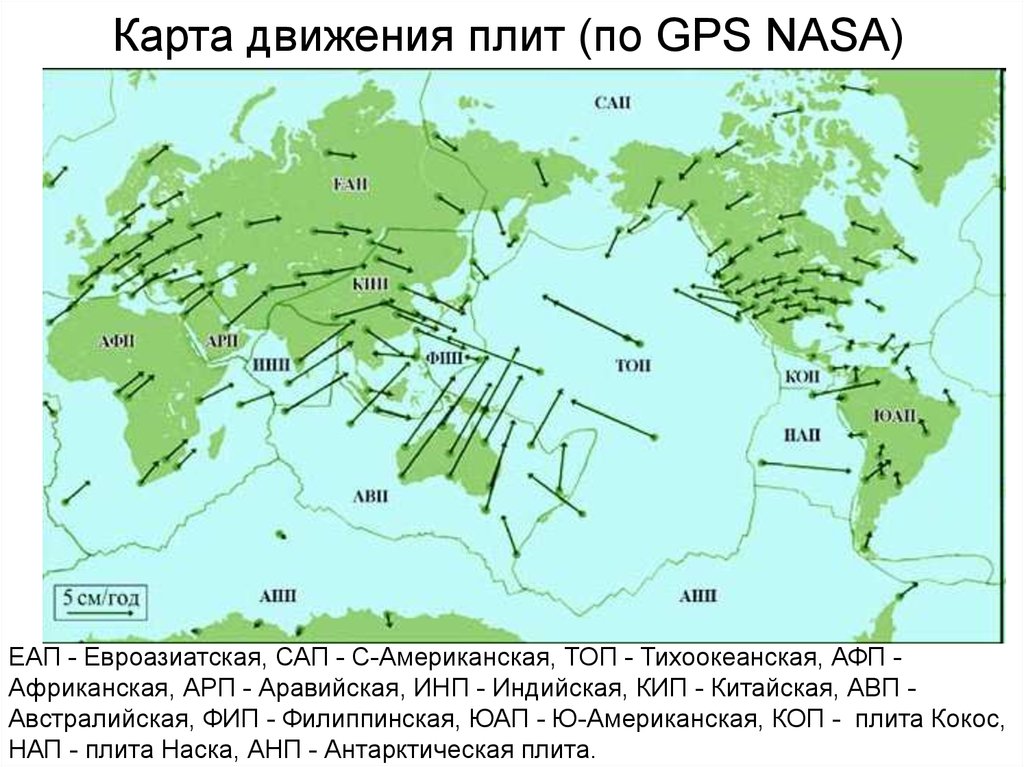

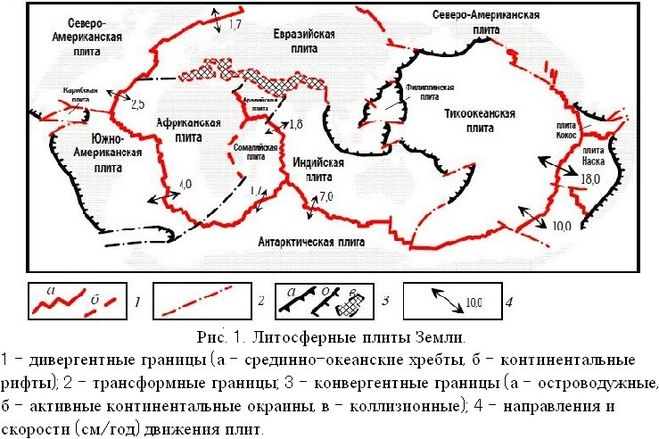

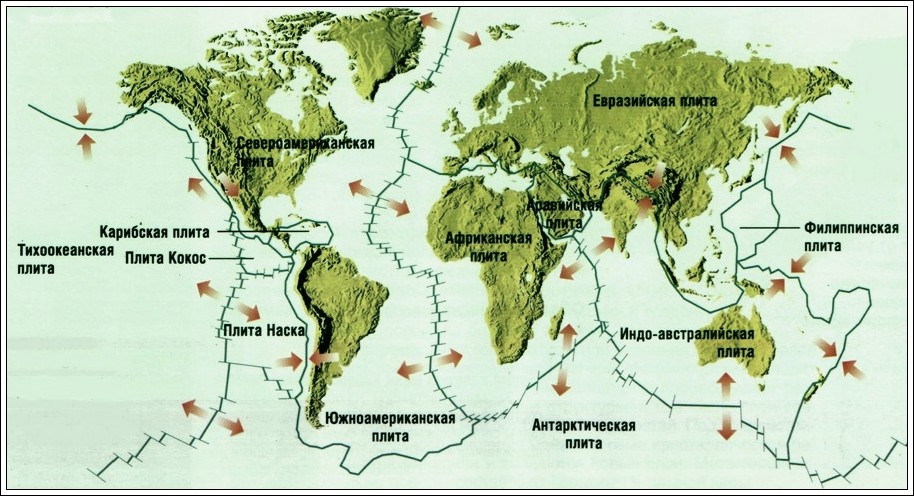

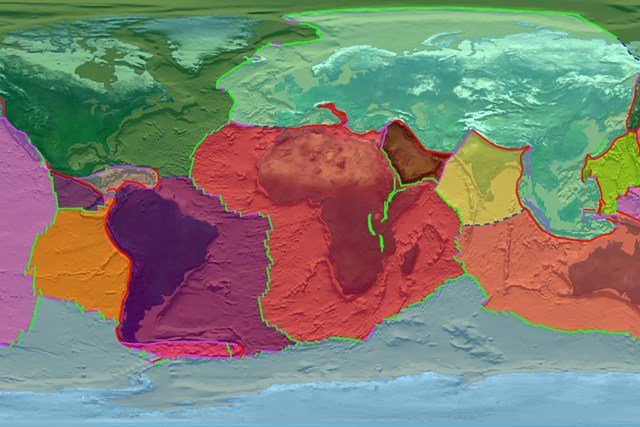

Литосфера разделена по плиты, постоянно

движущиеся по поверхности пластичной

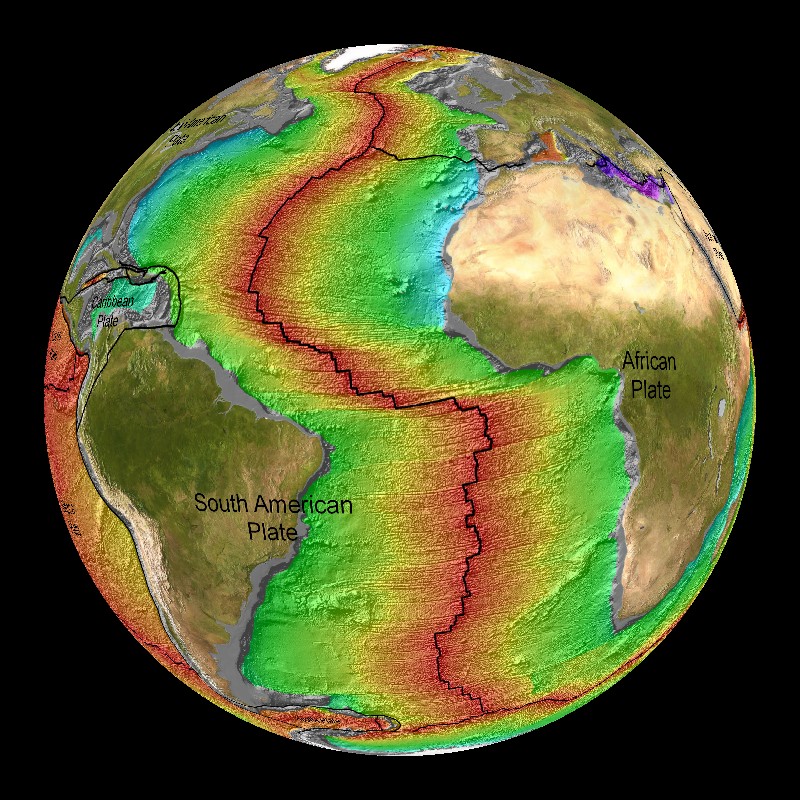

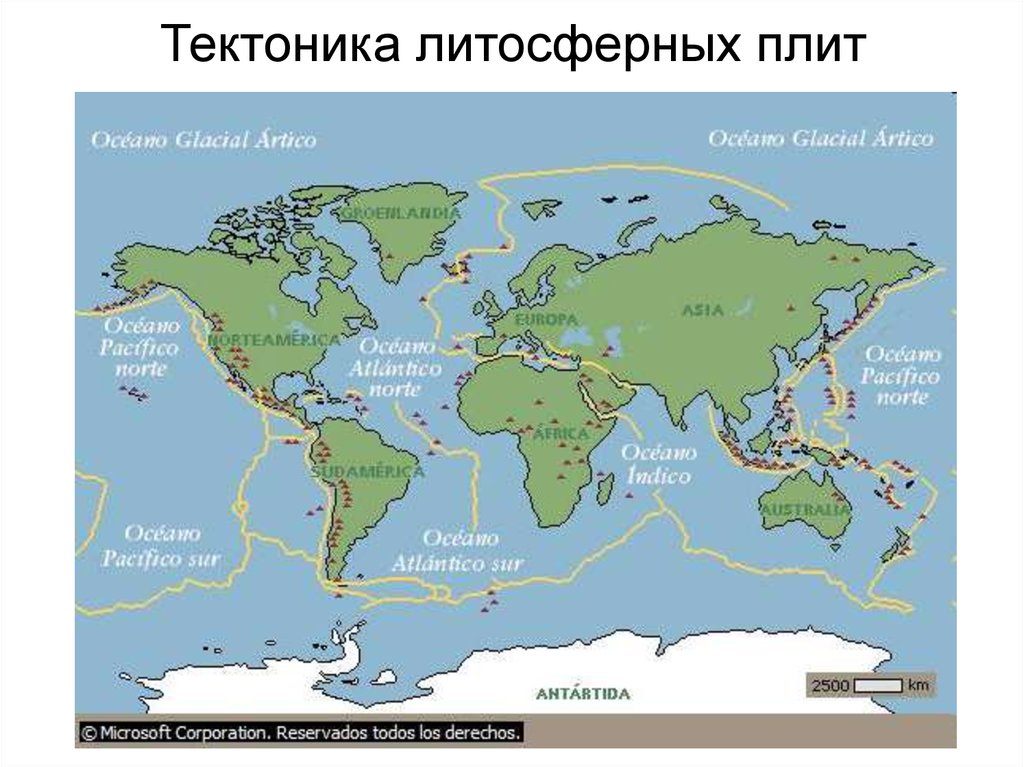

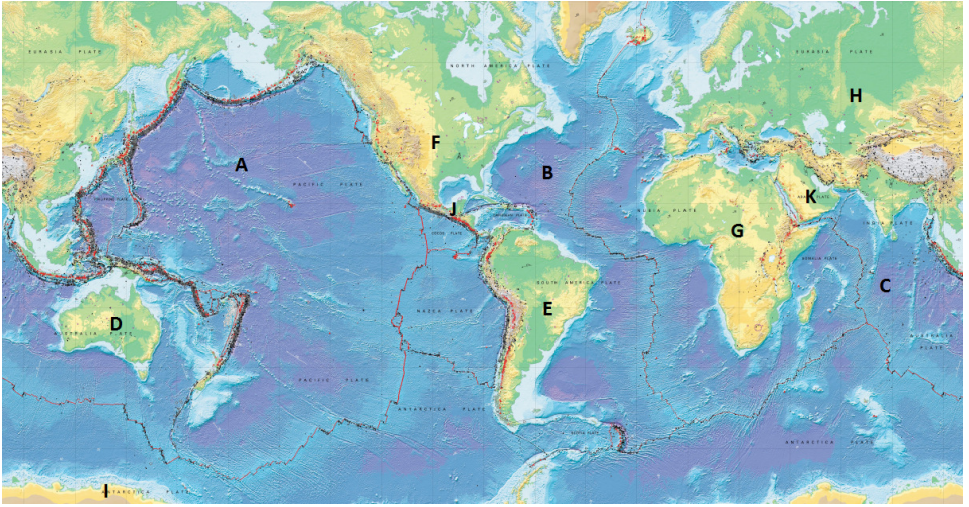

астеносферы. Литосфера делится на 8 крупных

плит, десятки средних плит и множество

мелких. Между крупными и средними плитами

располагаются пояса, сложенные мозаикой

мелких коровых плит.

Границы плит являются областями

сейсмической, тектонической и магматической

активности; внутренние области плит слабо

сейсмичны и характеризуются слабой

проявленностью эндогенных процессов.

Более 90 % поверхности Земли приходится на 8

крупных литосферных плит:

Австралийская плита,

Антарктическая плита,

Африканская плита,

Евразийская плита,

Индостанская плита,

Тихоокеанская плита,

Северо-Американская плита,

Южно-Американская плита.

Средние плиты: Аравийская (субконтинент),

Карибская, Филиппинская, Наска и Кокос и

Хуан де Фука и др..

Некоторые литосферные плиты сложены

исключительно океанической корой (например,

Тихоокеанская плита), другие включают

фрагменты и океанической и континентальной

коры.

3

).

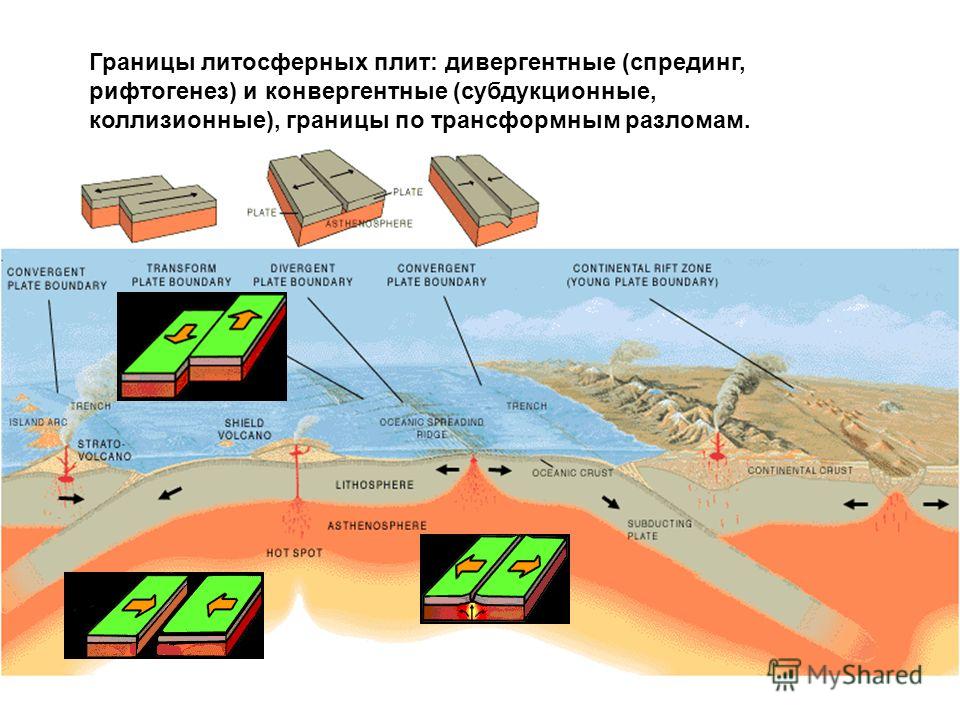

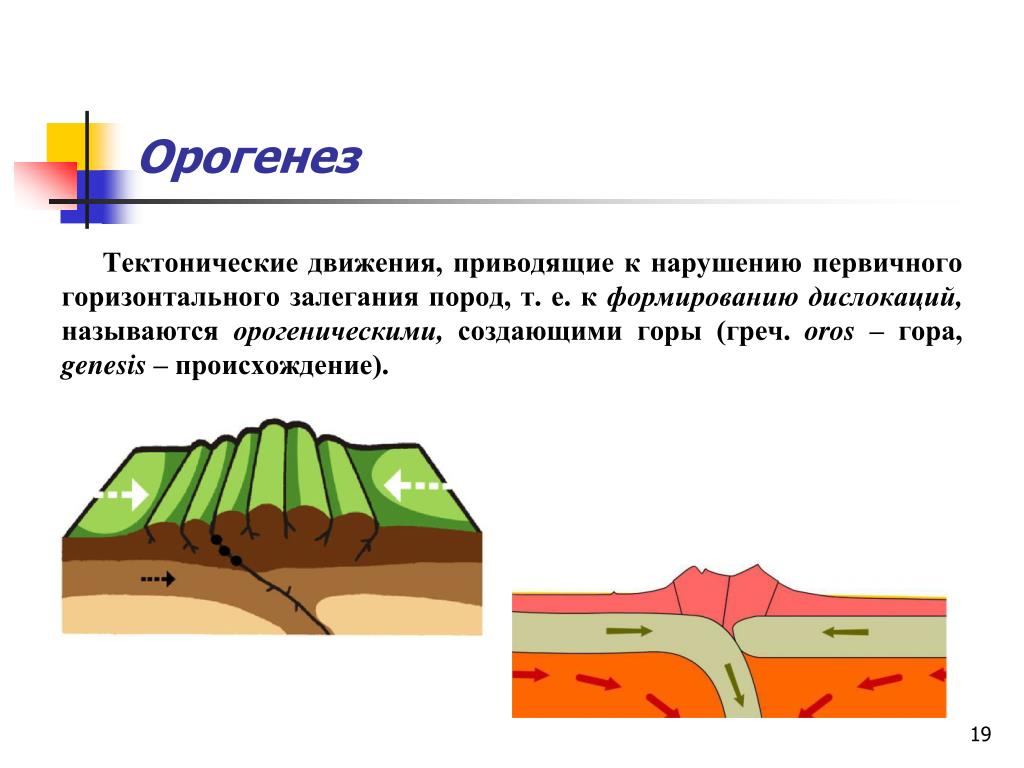

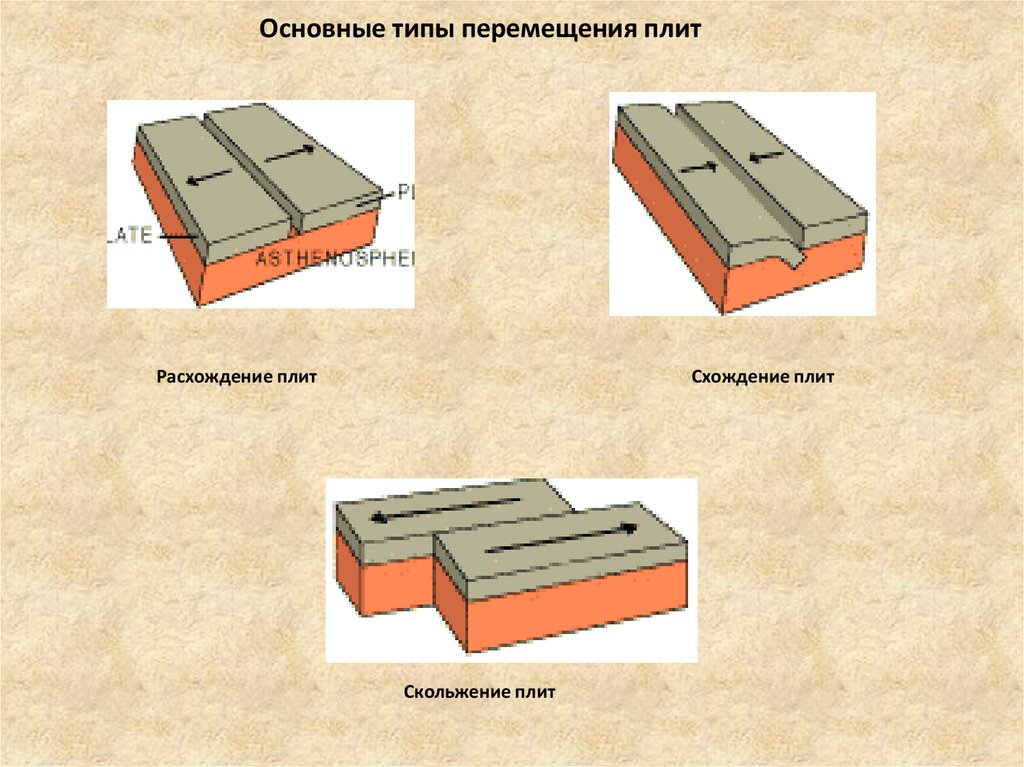

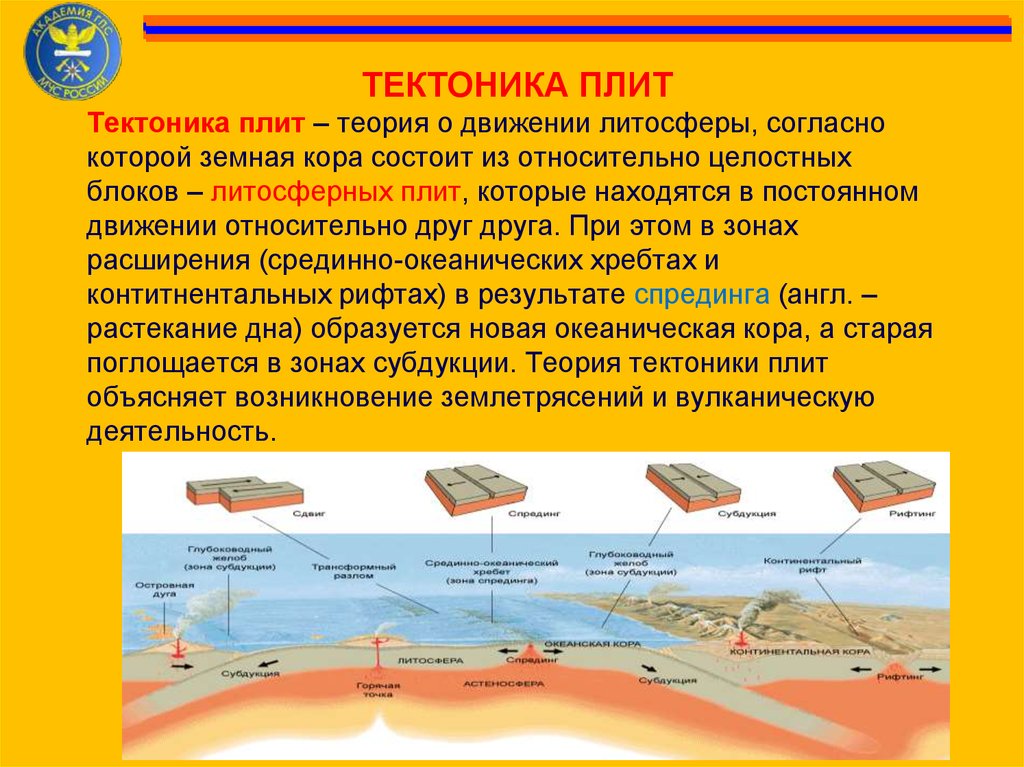

Различают три типа относительных перемещений

плит: расхождение (дивергенция), схождение

(конвергенция) и сдвиговые перемещения.

Соответственно, выделяются и три типа

основных границ плит.

*

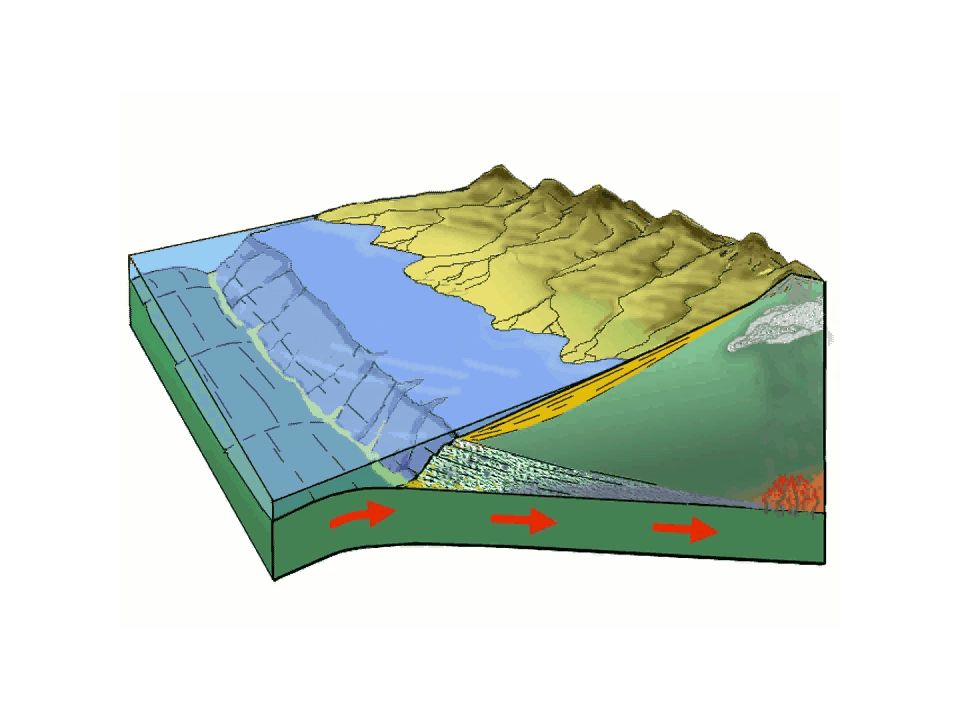

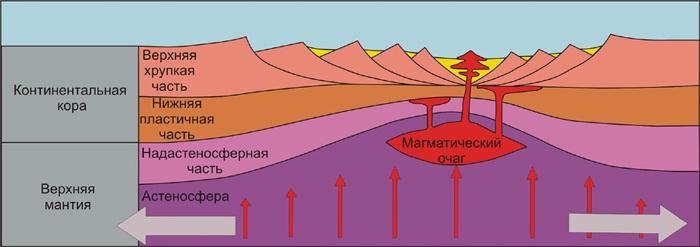

Дивергентные границы – границы, вдоль

которых происходит раздвижение плит.

Геодинамическую обстановку, при которой

происходит процесс горизонтального

растяжения земной коры, сопровождающийся

возникновением протяженных линейно вытянутых

щелевых или ровообразных впадин называют

рифтогенезом. Эти границы приурочены к

континентальным рифтам и

срединно-океанических хребтам в океанических

бассейнах.

Термин «рифт» (от англ. rift – разрыв,

трещина, щель) применяется к крупным

линейным структурам глубинного

происхождения, образованным в ходе

растяжения земной коры. В плане строения они

представляют собой грабенообразные

структуры.

Закладываться рифты могут и на

континентальной, и на океанической коре,

образуя единую глобальную систему,

ориентированную относительно оси геоида. При

При

этом эволюция континентальных рифтов может

привести к разрыву сплошности

континентальной коры и превращению этого

рифта в рифт океанический (если расширение

рифта прекращается до стадии разрыва

континентальной коры, он заполняется

осадками, превращаясь в авлакоген).

Строение континентального рифта

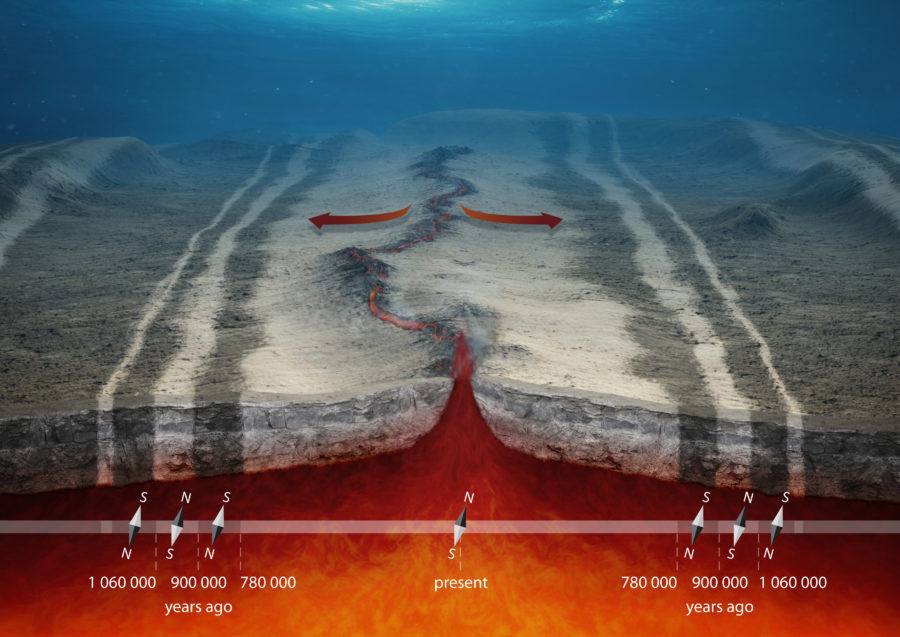

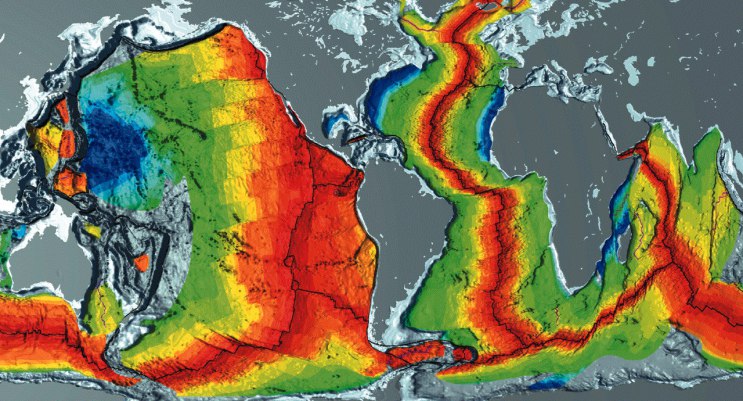

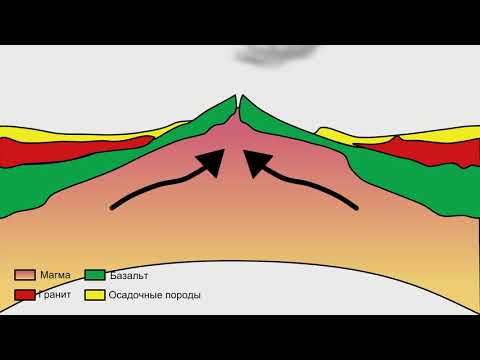

Процесс раздвижения плит в зонах океанских

рифтов (срединно-океанических хребтов)

сопровождается образованием новой

океанической коры за счёт магматических

базальтовых расплав поступающих из

астеносферы. Такой процесс образования новой

океанической коры за счёт поступления

мантийного вещества называется спрединг (от

англ. spread – расстилать, развёртывать).

Строение срединно-океанического хребта

1 – астеносфера, 2 – ультраосновные породы,

3 – основные породы (габброиды), 4 –

комплекс параллельных даек, 5 – базальты

океанического дна, 6 – сегменты океанической

коры, образовавшие в разное время (I-V по

мере удревнения), 7 – близповерхностный

магматический очаг (с ультраосновной магмой

в нижней части и основной в верхней), 8 –

осадки океанического дна (1-3 по мере

накопления)

В ходе спрединга каждый импульс растяжения

сопровождается поступлением новой порции

мантийных расплавов, которые, застывая,

наращивают края расходящихся от оси СОХ

плит.

Именно в этих зонах происходит формирование

молодой океанической коры.

*

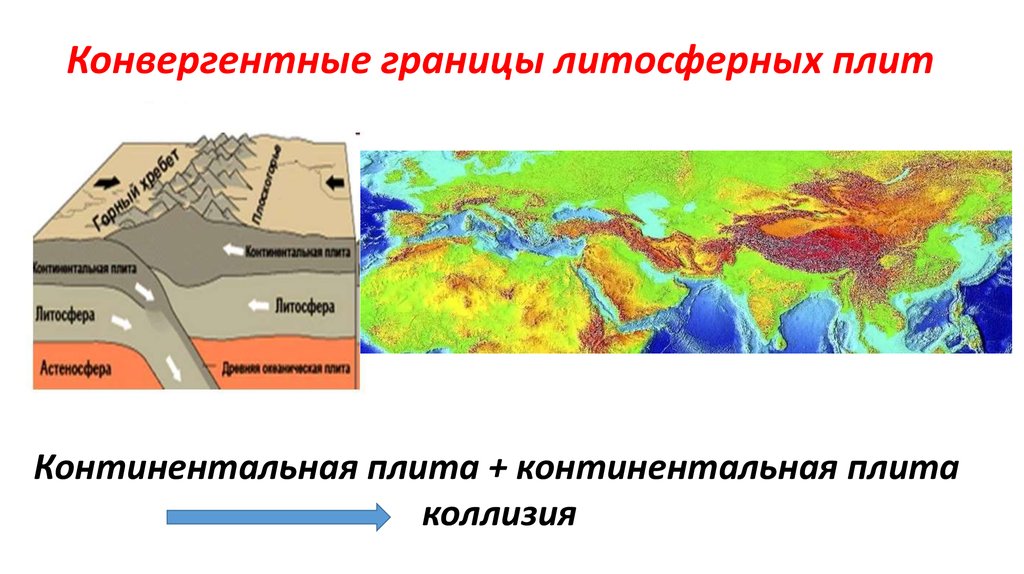

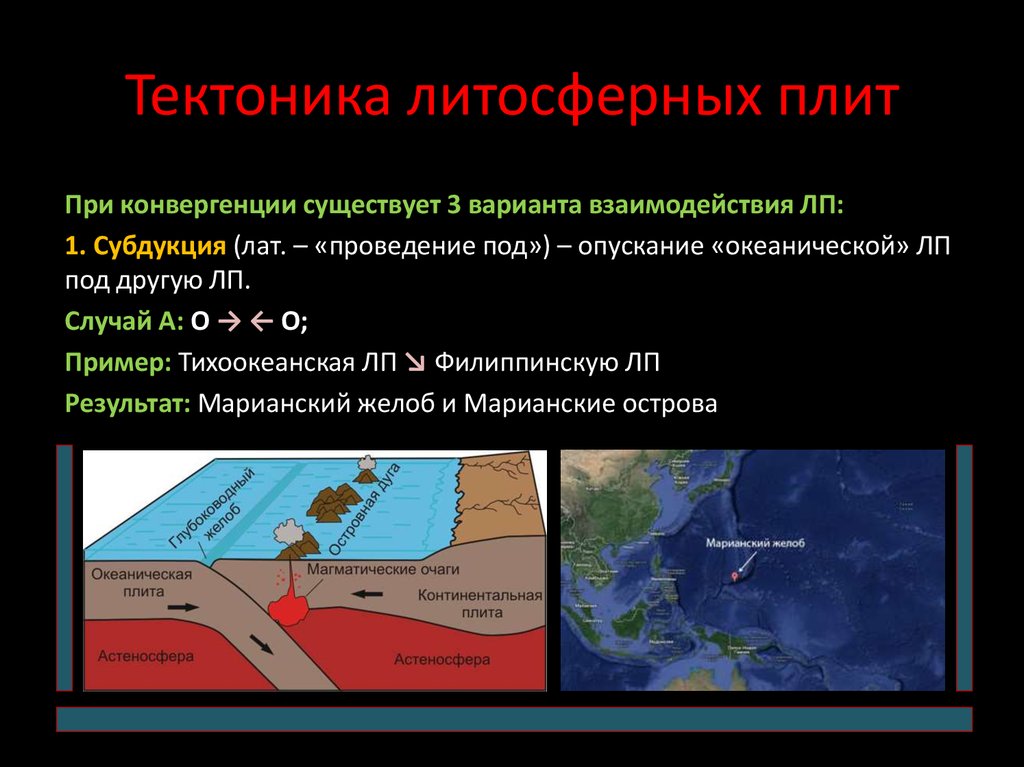

Конвергентные границы – границы, вдоль

которых происходит столкновение плит.

Главных вариантов взаимодействия при

столкновении может быть три: «океаническая –

океаническая», «океаническая –

континентальная» и «континентальная —

континентальная» литосфера. В зависимости от

характера сталкивающихся плит, может

протекать несколько различных процессов.

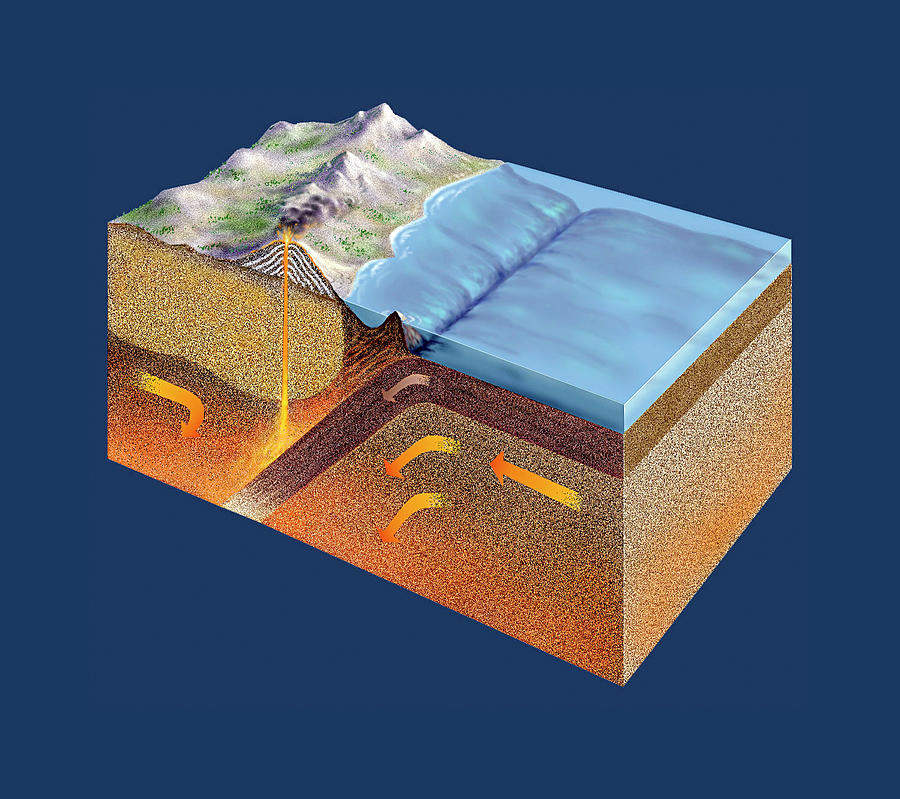

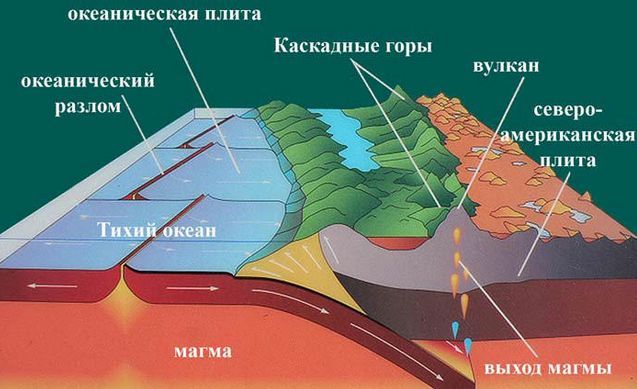

Субдукция – процесс поддвига океанской плиты

под континентальную или другую океаническую.

Зоны субдукции приурочены к осевым частям

глубоководных желобов, сопряжённых с

островными дугами (являющихся элементами

активных окраин). На субдукционные границы

приходится около 80% протяжённости всех

конвергентных границ.

При столкновении континентальной и

океанической плит естественным явлением

является поддвиг океанической (более

тяжёлой) под край континентальной; при

столкновении двух океанических погружается

более древняя (то есть более остывшая и

плотная) из них.

Зоны субдукции имеют характерное строение:

их типичными элементами служат глубоководный

желоб – вулканическая островная дуга –

задуговый бассейн. Глубоководный желоб

образуется в зоне изгиба и поддвига

субдуцирующей плиты. По мере погружения эта

плита начинает терять воду (находящуюся в

изобилии в составе осадков и минералов),

последняя, как известно, значительно снижает

температуру плавления пород, что приводит к

образованию очагов плавления, питающих

вулканы островных дуг. В тылу вулканической

дуги обычно происходит некоторое растяжение,

определяющее образование задугового

бассейна. В зоне задугового бассейна

растяжение может быть столь значительным,

что приводит к разрыву коры плиты и

раскрытию бассейна с океанической корой (так

называемый процесс задугового спрединга).

Погружение субдуцирующей плиты в мантию

трассируется очагами землетрясений,

возникающих на контакте плит и внутри

субдуцирующей плиты (более холодной и

вследствие этого более хрупкой, чем

окружающие мантийные породы). Эта

Эта

сейсмофокальная зона получила название зона

Беньофа-Заварицкого.

В зонах субдукции начинается процесс

формирования новой континентальной коры.

Значительно более редким процессом

взаимодействия континентальной и океанской

плит служит процесс обдукции – надвигания

части океанической литосферы на край

континентальной плиты. Следует подчеркнуть,

что в ходе этого процесса происходит

расслоение океанской плиты, и надвигается

лишь её верхняя часть – кора и несколько

километров верхней мантии.

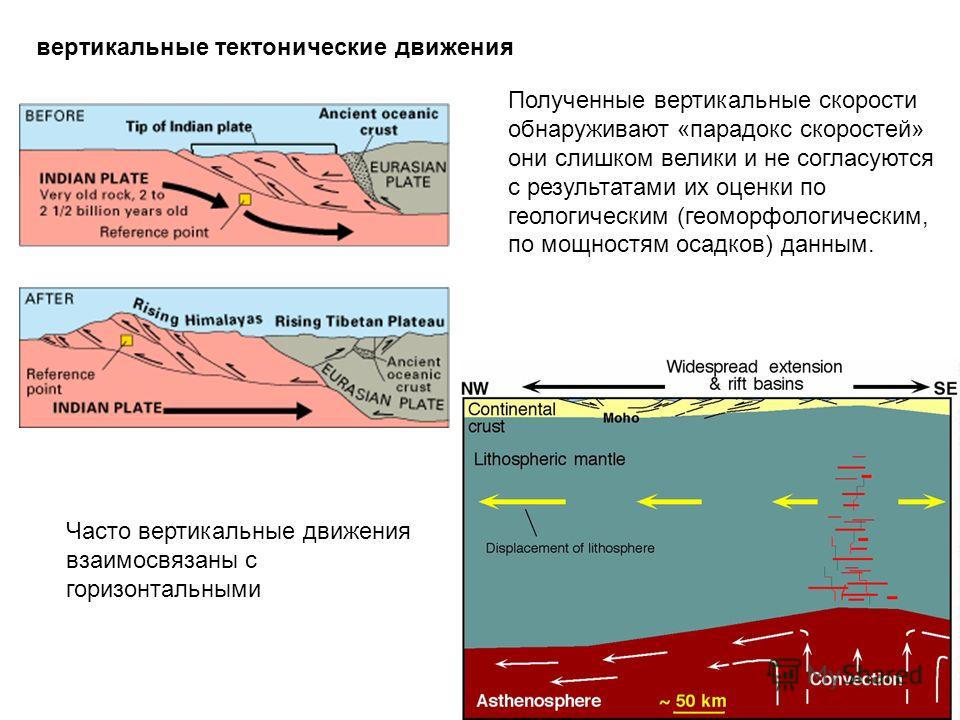

При столкновении континентальных плит, кора

которых более лёгкая, чем вещество мантии, и

вследствие этого не способна в неё

погрузиться, протекает процесс коллизии. В

ходе коллизии края сталкивающихся

континентальных плит дробятся, сминаются,

формируются системы крупных надвигов, что

приводит к росту горных сооружений со

сложным складчато-надвиговым строением.

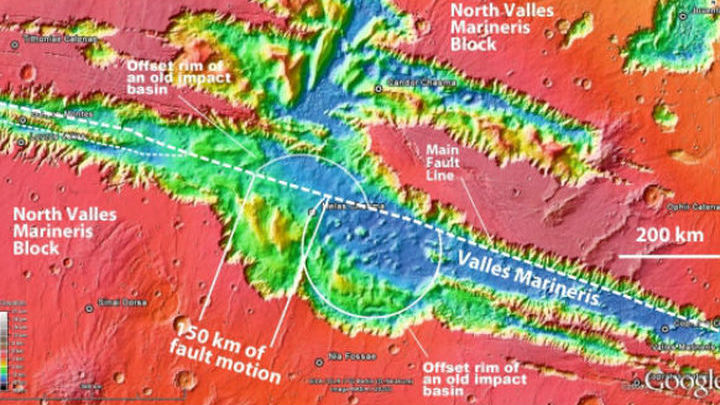

Классическим примером такого процесса служит

столкновение Индостанской плиты с

Евразийской, сопровождающееся ростом

грандиозных горных систем Гималаев и Тибета.

Процесс коллизии сменяет процесс субдукции,

завершая закрытие океанического бассейна.

При этом в начале коллизионного процесса,

когда края континентов уже сблизились,

коллизия сочетается с процессом субдукции

(продолжается погружение под край континента

остатков океанической коры).

Для коллизионных процессов типичны

масштабный региональный метаморфизм и

интрузивный гранитоидный магматизм. Эти

процессы приводят к созданию новой

континентальной коры (с её типичным

гранито-гнейсовым слоем).

*

Трансформные границы – границы, вдоль

которых происходят сдвиговые смещения плит.

4

).

Объём поглощённой в зонах субдукции

океанской коры равен объёму коры,

возникающей в зонах спрединга. Это положении

подчёркивает мнение о постоянстве объёма

Земли. Но такое мнение не является

единственным и окончательно доказанным. Не

исключено, что объём планы меняется

пульсационно, или происходит уменьшение его

уменьшение за счёт охлаждения.

5

).

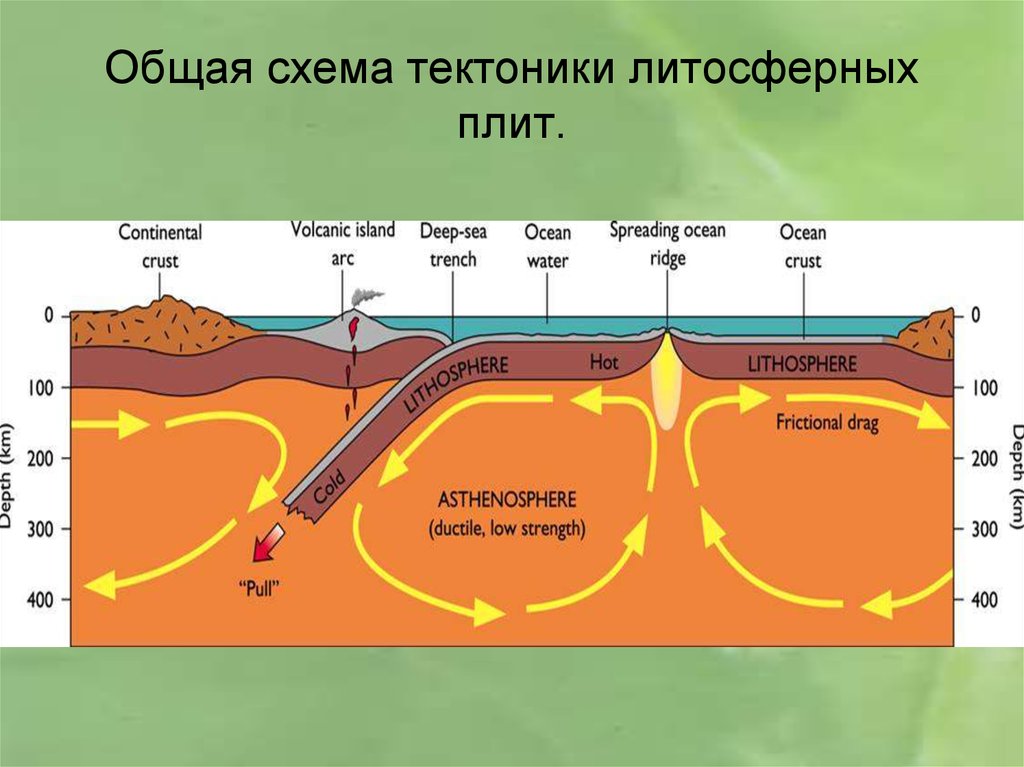

Основной причиной движения плит служит

мантийная конвекция, обусловленная

мантийными теплогравитационными течениями.

Источником энергии для этих течений служит

разность температуры центральных областей

Земли и температуры близповерхностных её

частей. При этом основная часть эндогенного

тепла выделяется на границе ядра и мантии в

ходе процесса глубинной дифференциации,

определяющего распад первичного хондритового

вещества, в ходе которого металлическая

часть устремляется к центру, наращивая ядро

планеты, а силикатная часть концентрируются

в мантии, где далее подвергается

дифференциации.

Нагретые в центральных зонах Земли породы

расширяются, плотность их уменьшается, и они

всплывают, уступая место опускающимся более

холодными и потому более тяжёлым массам, уже

отдавшим часть тепла в близповерхностных

зонах. Этот процесс переноса тепла идёт

непрерывно, в результате чего возникают

упорядоченные замкнутые конвективные ячейки.

При этом в верхней части ячейки течение

вещества происходит почти в горизонтальной

плоскости, и именно эта часть течения

определяет горизонтальное перемещение

вещества астеносферы и расположенных на ней

плит. В целом, восходящие ветви конвективных

В целом, восходящие ветви конвективных

ячей располагаются под зонами дивергентных

границ (СОХ и континентальными рифтами),

нисходящие – под зонами конвергентных

границ. Таким образом, основная причина

движения литосферных плит – «волочение»

конвективными течениями. Кроме того, на

плиты действуют ещё рад факторов. В

частности, поверхность астеносферы

оказывается несколько приподнятой над зонами

восходящих ветвей и более опущенной в зонах

погружения, что определяет гравитационное

«соскальзывание» литосферной плиты,

находящейся на наклонной пластичной

поверхности. Дополнительно действуют

процессы затягивания тяжёлой холодной

океанской литосферы в зонах субдукции в

горячую, и как следствие менее плотную,

астеносферу, а также гидравлического

расклинивания базальтами в зонах СОХ.

К подошве внутриплитовых частей литосферы

приложены главные движущие силы тектоники

плит – силы мантийного “волочения” (англ.

drag) FDO под океанами и FDC под

континентами, величина которых зависит в

первую очередь от скорости астеносферного

течения, а последняя определяется вязкостью

и мощностью астеносферного слоя. Так как под

Так как под

континентами мощность астеносферы

значительно меньше, а вязкость значительно

больше, чем под океанами, величина силы FDC

почти на порядок уступает величине FDO. Под

континентами, особенно их древними частями

(материковыми щитами), астеносфера почти

выклинивается, поэтому континенты как бы

оказываются “сидящими на мели”. Поскольку

большинство литосферных плит современной

Земли включают в себя как океанскую, так и

континентальную части, следует ожидать, что

присутствие в составе плиты континента в

общем случае должно “тормозить” движение

всей плиты. Так оно и происходит в

действительности (быстрее всего движутся

почти чисто океанские плиты Тихоокеанская,

Кокос и Наска; медленнее всего –

Евразийская, Северо-Американская,

Южно-Американская, Антарктическая и

Африканская, значительную часть площади

которых занимают континенты). Наконец, на

конвергентных границах плит, где тяжелые и

холодные края литосферных плит (слэбы)

погружаются в мантию, их отрицательная

плавучесть создает силу FNB (индекс в

обозначении силы – от английского negative

buoyance). Действие последней приводит к

Действие последней приводит к

тому, что субдуцирующая часть плиты тонет в

астеносфере и тянет за собой всю плиту,

увеличивая тем самым скорость ее движения.

Очевидно, сила FNB действует эпизодически и

только в определенных геодинамических

обстановках, например в случаях описанного

выше обрушения слэбов через раздел 670 км.

Таким образом, механизмы, приводящие в

движение литосферные плиты, могут быть

условно отнесены к следующим двум группам:

1) связанные с силами мантийного “волочения”

(mantle drag mechanism), приложенными к

любым точкам подошвы плит, на рисунке – силы

FDO и FDC; 2) связанные с силами,

приложенными к краям плит (edge-force

mechanism), на рисунке – силы FRP и FNB.

Роль того или иного движущего механизма, а

также тех или иных сил оценивается

индивидуально для каждой литосферной плиты.

Совокупность этих процессов отражает общий

геодинамический процесс, охватывающих

области от поверхностных до глубинных зон

Земли.

В настоящее время в мантии Земли развивается

двухъячейковая мантийная конвекция с

закрытыми ячейками (согласно модели

сквозьмантийной конвекции) или раздельная

конвекция в верхней и нижней мантии с

накоплением слэбов под зонами субдукции

(согласно двухъярусной модели). Вероятные

Вероятные

полюсы подъема мантийного вещества

расположены в северо-восточной Африке

(примерно под зоной сочленения Африканской,

Сомалийской и Аравийской плит) и в районе

острова Пасхи (под срединным хребтом Тихого

океана – Восточно-Тихоокеанским поднятием).

Экватор опускания мантийного вещества

проходит примерно по непрерывной цепи

конвергентных границ плит по периферии

Тихого и восточной части Индийского океанов.Современный режим мантийной конвекции,

начавшийся примерно 200 млн. лет назад

распадом Пангеи и породивший современные

океаны, в будущем сменится на одноячейковый

режим (по модели сквозьмантийной конвекции)

или (по альтернативной модели) конвекция

станет сквозьмантийной за счет обрушения

слэбов через раздел 670 км. Это, возможно,

приведет к столкновению материков и

формированию нового суперконтинента, пятого

по счету в истории Земли.

6

).

Перемещения плит подчиняются законам

сферической геометрии и могут быть описаны

на основе теоремы Эйлера. Теорема вращения

Теорема вращения

Эйлера утверждает, что любое вращение

трёхмерного пространства имеет ось. Таким

образом, вращение может быть описана тремя

параметрами: координаты оси вращения

(например, её широта и долгота) и угол

поворота. На основании этого положения может

быть реконструировано положение континентов

в прошлые геологические эпохи. Анализ

перемещений континентов привёл к выводу, что

каждые 400-600 млн. лет они объединяются в

единый суперконтинент, подвергающийся в

дальнейшем распаду. В результате раскола

такого суперконтинента Пангеи, произошедшего

200-150 млн. лет назад, и образовались

современные континенты.

Литосферные плиты имеют высокую жесткость и способны в течение продолжительного времени сохранять без изменений свое строение и форму при отсутствии воздействий со стороны.

Движение плит

Литосферные плиты находятся в постоянном движении. Это движение, происходящее в верхних слоях , обусловлено наличием присутствующих в мантии конвективных течений. Отдельно взятые литосферные плиты сближаются, расходятся и скользят относительно друг друга. При сближении плит возникают зоны сжатия и последующее надвигание (обдукция) одной из плит на соседнюю, или поддвигание (субдукция) расположенных рядом образований. При расхождении появляются зоны растяжения с характерными трещинами, возникающими вдоль границ. При скольжении образуются разломы, в плоскости которых наблюдается близлежащих плит.

Отдельно взятые литосферные плиты сближаются, расходятся и скользят относительно друг друга. При сближении плит возникают зоны сжатия и последующее надвигание (обдукция) одной из плит на соседнюю, или поддвигание (субдукция) расположенных рядом образований. При расхождении появляются зоны растяжения с характерными трещинами, возникающими вдоль границ. При скольжении образуются разломы, в плоскости которых наблюдается близлежащих плит.

Результаты движения

В областях схождения огромных континентальных плит, при их столкновении, возникают горные массивы. Подобным образом, в свое время возникла горная система Гималаи, образовавшаяся на границе Индо-Австралийской и Евразийской плит. Результатом столкновения океанических литосферных плит с континентальными образованиями являются островные дуги и глубоководные впадины.

В осевых зонах срединно-океанических хребтов возникают рифты (от англ. Rift – разлом, трещина, расщелина) характерной структуры. Подобные образования линейной тектонической структуры земной коры, имеющие протяженность сотни и тысячи километров, с шириной в десятки или сотни километров, возникают в результате горизонтальных растяжений земной коры. Рифты очень крупных размеров принято называть рифтовыми системами, поясами или зонами.

Рифты очень крупных размеров принято называть рифтовыми системами, поясами или зонами.

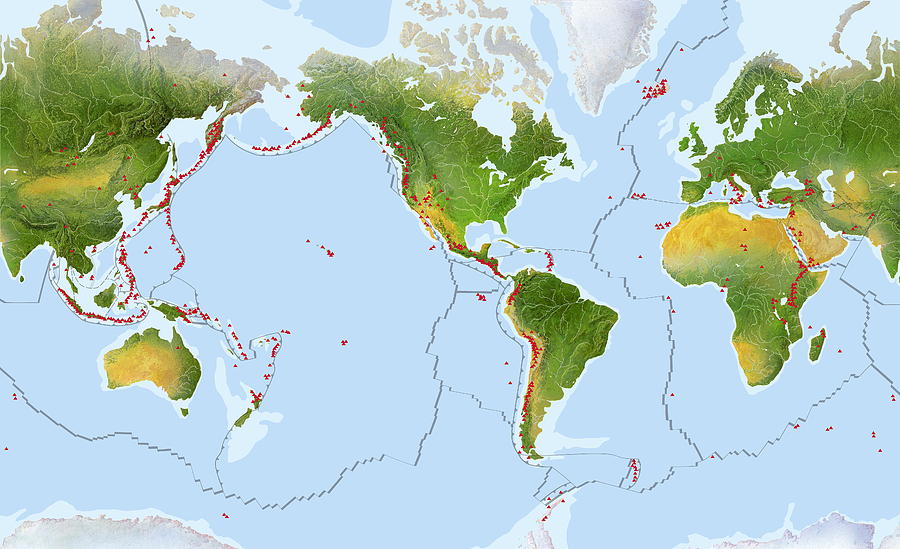

В виду того, что каждая литосферная плита является единой пластиной, в ее разломах наблюдается повышенная сейсмическая активность и вулканизм. Данные источники расположены в пределах достаточно узких зон, в плоскости которых возникают трения и взаимные перемещения соседних плит. Эти зоны называются сейсмическими поясами. Глубоководные желоба, срединно-океанические хребты и рифы представляют собой подвижные области земной коры, они расположены на границах отдельных литосферных плит. Это лишний раз подтверждает, что ход процесса формирования земной коры в данных местах и в настоящее время продолжается достаточно интенсивно.

Важность теории литосферных плит отрицать нельзя. Так как именно она способна объяснить наличие в одних областях Земли гор, в других – . Теория литосферных плит позволяет объяснить и предусмотреть возникновение катастрофических явлений, способных возникнуть в районе их границ.

На прошлой неделе публику всколыхнула новость, что полуостров Крым движется в сторону России не только благодаря политической воле населения, но и согласно законам природы. Что такое литосферные плиты и на каких из них территориально расположена Россия? Что заставляет их двигаться и куда? Какие территории хотят ещё «присоединиться» к России, а какие угрожают «убежать» в США?

«А мы куда-то едем»

Да, мы все куда-то едем. Пока вы читаете эти строки, вы медленно двигаетесь: если вы в Евразии, то на восток со скоростью примерно 2-3 сантиметра в год, если в Северной Америке, то с той же скоростью на запад, а если где-то на дне Тихого океана (как вас туда занесло?), то уносит на северо-запад на 10 сантиметров в год.

Если вы откинетесь в кресле и подождёте примерно 250 миллионов лет, то окажетесь на новом суперконтиненте, который объединит всю земную сушу, — на материке Пангея Ультима, названном так в память о древнем суперконтиненте Пангея, существовавшем как раз 250 миллионов лет назад.

Поэтому известие о том, что «Крым движется», вряд ли можно назвать новостью. Во-первых, потому, что Крым вместе с Россией, Украиной, Сибирью и Евросоюзом является частью Евразийской литосферной плиты, и все они движутся вместе в одну сторону последнюю сотню миллионов лет. Однако Крым — это ещё и часть так называемого Средиземноморского подвижного пояса, он расположен на Скифской плите, а большая часть европейской части России (включая город Санкт-Петербург) — на Восточно-Европейской платформе.

И вот здесь часто возникает путаница. Дело в том, что помимо огромных участков литосферы, таких как Евразийская или Северо-Американская плиты, существуют и совершенно иные «плитки» поменьше. Если очень условно, то земная кора составлена из континентальных литосферных плит. Сами они состоят из древних и очень стабильных платформ

и зон горообразования (древних и современных). А уже сами платформы делятся на плиты – более мелкие участки коры, состоящие из двух «слоёв» — фундамента и чехла, и щиты -«однослойные» обнажения.

Чехол у этих нелитосферных плит состоит из осадочных пород (например, известняка, сложенного из множества ракушек морских животных, обитавших в доисторическом океане над поверхностью Крыма) или магматических (выброшенных из вулканов и застывших масс лавы). А ф

ундамент плит и щиты чаще всего состоят из очень старых горных пород, главным образом метаморфического происхождения. Так называют магматические и осадочные породы, погрузившиеся в глубины земной коры, где под воздействием высоких температур и огромного давления с ними происходят разнообразные изменения.

Иными словами, большая часть России (за исключением Чукотки и Забайкалья) располагается на Евразийской литосферной плите. Однако её территория «поделена» между Западно-Сибирской плитой, Алданским щитом, Сибирской и Восточно-Европейской платформами и Скифской плитой.

Вероятно, о движении двух последних плит и заявил директор Института прикладной астрономии (ИПА РАН), доктор физико-математических наук Александр Ипатов . А позднее, в интервью изданию Indicator, уточнил: «Мы занимаемся наблюдениями, которые позволяют определить направление движения плит земной коры. Плита, на которой расположена станция Симеиз, движется со скоростью 29 миллиметров в год на северо-восток, то есть туда, где Россия. А плита, где находится Питер, движется, можно сказать, к Ирану, к югу-юго-западу».

А позднее, в интервью изданию Indicator, уточнил: «Мы занимаемся наблюдениями, которые позволяют определить направление движения плит земной коры. Плита, на которой расположена станция Симеиз, движется со скоростью 29 миллиметров в год на северо-восток, то есть туда, где Россия. А плита, где находится Питер, движется, можно сказать, к Ирану, к югу-юго-западу».

Впрочем, и это не является таким уж открытием, потому что об этом движении уже несколько десятков лет, а само оно началось ещё в кайнозойскую эру.

Теория Вегенера была принята со скепсисом — в основном потому, что он не мог предложить удовлетворительного механизма, объясняющего движение материков. Он считал, что континенты двигаются, проламывая земную кору, словно ледоколы лёд, благодаря центробежной силе от вращения Земли и приливных сил. Его оппоненты говорили, что континенты-«ледоколы» в процессе движения меняли бы свой облик до неузнаваемости, а центробежные и приливные силы слишком слабы, чтобы служить для них «мотором». Один из критиков подсчитал, что, будь приливное воздействие таким сильным, чтобы настолько быстро двигать континенты (Вегенер оценивал их скорость в 250 сантиметров в год), оно остановило бы вращение Земли меньше чем за год .

Один из критиков подсчитал, что, будь приливное воздействие таким сильным, чтобы настолько быстро двигать континенты (Вегенер оценивал их скорость в 250 сантиметров в год), оно остановило бы вращение Земли меньше чем за год .

К концу 1930-х годов теория дрейфа континента была отвергнута как антинаучная, но к середине XX века к ней пришлось вернуться: были открыты срединно-океанические хребты и оказалось, что в зоне этих хребтов непрерывно образуется новая кора, благодаря чему и «разъезжаются» континенты. Геофизики исследовали намагниченность пород вдоль срединно-океанических хребтов и обнаружили «полосы» с разнонаправленной намагниченностью.

Оказалось, что новая океаническая кора «записывает» состояние магнитного поля Земли в момент образования, и учёные получили отличную «линейку» для измерения скорости этого конвейера. Так, в 1960-е годы теория дрейфа континентов вернулась во второй раз, уже окончательно. И на этот раз учёные смогли понять, что же двигает континенты.

«Льдины» в кипящем океане

«Представьте себе океан, где плавают льдины, то есть в нём есть вода, есть лёд и, допустим, в некоторые льдины вморожены ещё деревянные плоты. Лёд — это литосферные плиты, плоты — это континенты, а плавают они в веществе мантии», -объясняет член-корреспондент РАН Валерий Трубицын, главный научный сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта.

Он ещё в 1960-е годы выдвинул теорию строения планет-гигантов, а в конце XX века начал создавать математически обоснованную теорию тектоники континентов .

Промежуточный слой между литосферой и горячим железным ядром в центре Земли — мантия — состоит из силикатных пород. Температура в ней меняется от 500 градусов Цельсия в верхней части до 4000 градусов Цельсия на границе ядра. Поэтому с глубины 100 километров, где температура уже более 1300 градусов, вещество мантии ведёт себя как очень густая смола и течёт со скоростью 5-10 сантиметров в год, рассказывает Трубицын.

В результате в мантии, как в кастрюле с кипятком, возникают конвективные ячейки — области, где с одного края горячее вещество поднимается вверх, а с другого — остывшее опускается вниз.

«В мантии есть примерно восемь таких больших ячеек и ещё много мелких», -говорит учёный. Срединно-океанические хребты (например, в центре Атлантики) — это место, где вещество мантии поднимается к поверхности и где рождается новая кора. Кроме того, есть зоны субдукции, места, где плита начинает «подползать» под соседнюю и опускается вниз, в мантию. Зоны субдукции — это, например, западное побережье Южной Америки. Здесь происходят самые мощные землетрясения.

«Таким образом плиты принимают участие в конвективном кругообороте вещества мантии, которое во время нахождения на поверхности временно становится твёрдым. Погружаясь в мантию, вещество плиты снова нагревается и размягчается», — объясняет

геофизик.

Кроме того, из мантии к поверхности поднимаются отдельные струи вещества — плюмы, и у этих струй есть все шансы уничтожить человечество. Ведь именно мантийные плюмы являются причиной появления супервулканов (см. ) Такие точки никак не связаны с литосферными плитами и могут оставаться на месте даже при движении плит. При выходе плюма возникает гигантский вулкан. Таких вулканов много, они есть на Гавайях, в Исландии, сходным примером является Йеллоустоунская кальдера. Супервулканы могут порождать извержения в тысячи раз мощнее, чем большинство обычных вулканов типа Везувия или Этны.

При выходе плюма возникает гигантский вулкан. Таких вулканов много, они есть на Гавайях, в Исландии, сходным примером является Йеллоустоунская кальдера. Супервулканы могут порождать извержения в тысячи раз мощнее, чем большинство обычных вулканов типа Везувия или Этны.

«250 миллионов лет назад такой вулкан на территории современной Сибири убил почти всё живое, выжили только предки динозавров», —

говорит Трубицын.

Сошлись — разошлись

Литосферные плиты состоят из относительно тяжёлой и тонкой базальтовой океанической коры и более лёгких, но зато значительно более «толстых» континентов. Плита с континентом и «намороженной» вокруг него океанической корой может идти вперёд, при этом тяжёлая океаническая кора погружается под соседа. Но, когда сталкиваются континенты, они уже не могут погружаться друг под друга.

Например, примерно 60 миллионов лет назад Индийская плита оторвалась от того, что потом стало Африкой, и отправилась на север, а примерно 45 миллионов лет назад встретилась с Евразийской плитой, в месте столкновения выросли Гималаи — самые высокие горы на Земле.

Движение плит рано или поздно сведёт все континенты в один, как сходятся в один остров листья в водовороте. В истории Земли континенты примерно четыре-шесть раз объединялись и распадались. Последний суперконтинент Пангея существовал 250 миллионов лет назад, до него был суперконтинент Родиния, 900 миллионов лет назад, до него — ещё два. «И уже, похоже, скоро начнётся объединение нового континента», — уточняет

учёный.

Он объясняет, что континенты работают как тепловой изолятор, мантия под ними начинает разогреваться, возникают восходящие потоки и поэтому суперконтиненты через некоторое время снова распадаются.

Америка «унесёт» Чукотку

Крупные литосферные плиты рисуют в учебниках, их может назвать любой: Антарктическая плита, Евразийская, Северо-Американская, Южно-Американская, Индийская, Австралийская, Тихоокеанская. Но на границах между плитами возникает настоящий хаос из множества микроплит.

Например, граница между Северо-Американской плитой и Евразийской проходит совсем не по Берингову проливу, а намного западнее, по хребту Черского. Чукотка, таким образом, оказывается частью Северо-Американской плиты. При этом Камчатка отчасти находится в зоне Охотской микроплиты, а отчасти — в зоне Беринговоморской микроплиты. А Приморье расположено на гипотетической Амурской плите, западный край которой упирается в Байкал.

Чукотка, таким образом, оказывается частью Северо-Американской плиты. При этом Камчатка отчасти находится в зоне Охотской микроплиты, а отчасти — в зоне Беринговоморской микроплиты. А Приморье расположено на гипотетической Амурской плите, западный край которой упирается в Байкал.

Сейчас восточная окраина Евразийской плиты и западный край Северо-Американской «крутятся», как шестерёнки: Америка проворачивается против часовой стрелки, а Евразия по часовой. В результате Чукотка может окончательно оторваться «по шву», и в этом случае на Земле может появиться гигантский круговой шов, который будет проходить через Атлантику, Индийский, Тихий и Северный Ледовитый океан (где он пока закрыт). А сама Чукотка продолжит движение «в орбите» Северной Америки.

Спидометр для литосферы

Теория Вегенера возродилась не в последнюю очередь потому, что у учёных появилась возможность с высокой точностью измерять смещение континентов. Сейчас для этого используют спутниковые системы навигации, но есть и другие методы. Все они нужны для построения единой международной системы координат — International Terrestrial Reference Frame (ITRF).

Все они нужны для построения единой международной системы координат — International Terrestrial Reference Frame (ITRF).

Один из этих методов — радиоинтерферометрия со сверхдлинной базой (РСДБ). Суть её заключается в одновременных наблюдениях с помощью нескольких радиотелескопов в разных точках Земли. Разница во времени получения сигналов позволяет с высокой точностью определять смещения. Два других способа измерить скорость — лазерные дальномерные наблюдения с помощью спутников и доплеровские измерения. Все эти наблюдения, в том числе с помощью GPS, проводятся на сотнях станций, все эти данные сводятся воедино, и в итоге мы получаем картину дрейфа континентов.

Например, крымский Симеиз, где находится станция лазерного зондирования, а также спутниковая станция определения координат, «едет» на северо-восток (по азимуту около 65 градусов) со скоростью примерно 26,8 миллиметра в год. Подмосковный Звенигород движется примерно на миллиметр в год быстрее (27,8 миллиметра в год) и курс держит восточнее — около 77 градусов. А, скажем, гавайский вулкан Мауна-Лоа двигается на северо-запад в два раза быстрее — 72,3 миллиметра в год.

А, скажем, гавайский вулкан Мауна-Лоа двигается на северо-запад в два раза быстрее — 72,3 миллиметра в год.

Литосферные плиты тоже могут деформироваться, и их части могут «жить своей жизнью», особенно на границах. Хотя масштабы их самостоятельности значительно скромнее. Например, Крым ещё самостоятельно двигается на северо-восток со скоростью 0,9 миллиметра в год (и при этом растёт на 1,8 миллиметра), а Звенигород с той же скоростью двигается куда-то на юго-восток (и вниз — на 0,2 миллиметра в год).

Трубицын говорит, что эта самостоятельность отчасти объясняется «личной историей» разных частей континентов: основные части континентов, платформы, могут быть фрагментами древних литосферных плит, которые «срослись» со своими соседями. Например, Уральский хребет — один из швов. Платформы относительно жёсткие, но части вокруг них могут деформироваться и ехать по своей воле.

- 1)_Первая гипотеза возникла во второй половине 18 века и получила название гипотеза поднятий. Ее предложили М.

В. Ломоносов, немецкие ученые А. фон Гумбольдт и Л. фон Бух, шотландец Дж. Хаттон. Суть гипотезы в следующем — поднятия гор вызваны подъемом из глубин Земли расплавленной магмы, которая на своем пути оказывала раздвигающее действие на окружающие слои, приводившее к образованию складок, пропастей разной величины. Ломоносов впервые выделил два типа тектонических движений — медленные и быстрые, вызывающие землетрясения.

В. Ломоносов, немецкие ученые А. фон Гумбольдт и Л. фон Бух, шотландец Дж. Хаттон. Суть гипотезы в следующем — поднятия гор вызваны подъемом из глубин Земли расплавленной магмы, которая на своем пути оказывала раздвигающее действие на окружающие слои, приводившее к образованию складок, пропастей разной величины. Ломоносов впервые выделил два типа тектонических движений — медленные и быстрые, вызывающие землетрясения. - 2) В середине 19 века на смену этой гипотезе пришла гипотеза контракции французского ученого Эли де Бомона. В ее основе была космогоническая гипотеза Канта и Лапласа о происхождении Земли как первоначально раскаленного тела с последующим постепенным охлаждением. Этот процесс приводил к уменьшению объема Земли, и в результате Земная кора сжималась, и возникали складчатые горные сооружения подобные гигантским «морщинам».

- 3) В середине 19 века англичанин Д. Эйри и священник из Калькутты Д. Пратт открыли закономерность в положениях аномалий силы тяжести — высоко в горах аномалии оказывались отрицательными, т.

е. обнаруживался дефицит массы, а в океанах аномалии были положительными. Чтобы объяснить это явление предложили гипотезу, согласно которой земная кора плавает на более тяжелом и вязком субстрате и находится в изостатическом равновесии, которое нарушается действием внешних радиальных сил.

е. обнаруживался дефицит массы, а в океанах аномалии были положительными. Чтобы объяснить это явление предложили гипотезу, согласно которой земная кора плавает на более тяжелом и вязком субстрате и находится в изостатическом равновесии, которое нарушается действием внешних радиальных сил. - 4) Космогоническую гипотезу Канта-Лапласа сменила гипотеза О. Ю. Шмидта о первоначальном твердом, холодном и однородном состоянии Земли. Возникла необходимость иного подхода в объяснении формирования земной коры. Такую гипотезу предложил В. В. Белоусов. Называется она радиомиграционная. Суть этой гипотезы:

- 1. Основной энергетический фактор — радиоактивность. Разогрев Земли с последующим уплотнением вещества происходил благодаря теплу радиоактивного распада. Радиоактивные элементы на начальных этапах развития Земли распределялись равномерно, и поэтому разогрев был сильным и повсеместным.

- 2. Нагревание первичного вещества и его уплотнение привело к разделению магмы или ее дифференциации на базальтовую и гранитную.

В последней концентрировались радиоактивные элементы. Как более легкая, гранитная магма “всплывала” в верхнюю часть Земли, а базальтовая погружалась вниз. При этом происходила и температурная дифференциация.

В последней концентрировались радиоактивные элементы. Как более легкая, гранитная магма “всплывала” в верхнюю часть Земли, а базальтовая погружалась вниз. При этом происходила и температурная дифференциация.

Современные геотектонические гипотезы разрабатываются, используя идеи мобилизма. В основе этой идеи лежат представления о преобладании в тектонических движениях земной коры горизонтальных движений.

- 5) Впервые для объяснения механизма и последовательности геотектонических процессов немецким ученым А. Вегенером была предложена гипотеза горизонтального дрейфа континентов.

- 1. Сходство очертаний берегов Атлантического океана, особенно в южном полушарии (у Ю. Америки и Африки).

- 2. Сходство геологического строения континентов (совпадение некоторых региональных тектонических простираний, сходство в составе и возрасте пород и др.).

гипотеза тектоники литосферных плит или новую глобальную тектонику. Главные положения этой гипотезы:

- 1.

Земная кора с верхней частью мантии образует литосферу, которая подстилается пластичной астеносферой. Литосфера разделена на крупные блоки (плиты). Границами плит являются рифтовые зоны, глубоководные желоба, к которым примыкают разломы, глубоко проникающие в мантию — это зоны Беньофа-Заварицкого, а также зоны современной сейсмической активности.

Земная кора с верхней частью мантии образует литосферу, которая подстилается пластичной астеносферой. Литосфера разделена на крупные блоки (плиты). Границами плит являются рифтовые зоны, глубоководные желоба, к которым примыкают разломы, глубоко проникающие в мантию — это зоны Беньофа-Заварицкого, а также зоны современной сейсмической активности. - 2. Литосферные плиты горизонтально перемещаются. Это движение определяют два основных процесса — раздвигание плит или спрединг, погружение одной плиты под другую — субдукция или надвигание одной плиты на другую — обдукция.

- 3. В зону раздвига периодически поступают из мантии базальты. Доказательством раздвига служат полосовые магнитные аномалии в базальтах.

- 4. В районах островных дуг выделяются зоны скопления очагов глубокофокусных землетрясений, которые отражают зоны погружения плиты с базальтовой океанической корой под континентальную земную кору, т. е. эти зоны отражают зоны субдукции. В этих зонах, вследствие дробления и плавления, часть материала погружается, а другая в виде вулканов и интрузий проникает в континент и тем самым происходит наращивание мощности континентальной коры.

Тектоника литосферных плит (plate tectonics) — современная геологическая теория о движении литосферы. Согласно данной теории, в основе глобальных тектонических процессов лежит горизонтальное перемещение относительно целостных блоков литосферы — литосферных плит. Таким образом, тектоника плит рассматривает движения и взаимодействия литосферных плит. Впервые предположение о горизонтальном движении блоков коры было высказано Альфредом Вегенером в 1920-х годах в рамках гипотезы «дрейфа континентов», но поддержки эта гипотеза в то время не получила. Лишь в 1960-х годах исследования дна океанов дали неоспоримые доказательства горизонтальных движении плит и процессов расширения океанов за счёт формирования (спрединга) океанической коры. Возрождение идей о преобладающей роли горизонтальных движений произошло в рамках «мобилистического» направления, развитие которого и повлекло разработку современной теории тектоники плит. Основные положения тектоники плит сформулированы в 1967-68 группой американских геофизиков — У. Дж. Морганом, К. Ле Пишоном, Дж. Оливером, Дж. Айзексом, Л. Сайксом в развитие более ранних (1961-62) идей американских учёных Г. Хесса и Р. Дигца о расширении (спрединге) ложа океанов. 1). Верхняя каменная часть планеты разделена на две оболочки, существенно различающиеся по реологическим свойствам: жесткую и хрупкую литосферу и подстилающую её пластичную и подвижную астеносферу. 2). Литосфера разделена по плиты, постоянно движущиеся по поверхности пластичной астеносферы. Литосфера делится на 8 крупных плит, десятки средних плит и множество мелких. Между крупными и средними плитами располагаются пояса, сложенные мозаикой мелких коровых плит. 3). Различают три типа относительных перемещений плит: расхождение (дивергенция), схождение (конвергенция) и сдвиговые перемещения. 4). Объём поглощённой в зонах субдукции океанской коры равен объёму коры, возникающей в зонах спрединга. Это положении подчёркивает мнение о постоянстве объёма Земли. 5). Основной причиной движения плит служит мантийная конвекция, обусловленная мантийными теплогравитационными течениями.

Дж. Морганом, К. Ле Пишоном, Дж. Оливером, Дж. Айзексом, Л. Сайксом в развитие более ранних (1961-62) идей американских учёных Г. Хесса и Р. Дигца о расширении (спрединге) ложа океанов. 1). Верхняя каменная часть планеты разделена на две оболочки, существенно различающиеся по реологическим свойствам: жесткую и хрупкую литосферу и подстилающую её пластичную и подвижную астеносферу. 2). Литосфера разделена по плиты, постоянно движущиеся по поверхности пластичной астеносферы. Литосфера делится на 8 крупных плит, десятки средних плит и множество мелких. Между крупными и средними плитами располагаются пояса, сложенные мозаикой мелких коровых плит. 3). Различают три типа относительных перемещений плит: расхождение (дивергенция), схождение (конвергенция) и сдвиговые перемещения. 4). Объём поглощённой в зонах субдукции океанской коры равен объёму коры, возникающей в зонах спрединга. Это положении подчёркивает мнение о постоянстве объёма Земли. 5). Основной причиной движения плит служит мантийная конвекция, обусловленная мантийными теплогравитационными течениями.

Источником энергии для этих течений служит разность температуры центральных областей Земли и температуры близповерхностных её частей. При этом основная часть эндогенного тепла выделяется на границе ядра и мантии в ходе процесса глубинной дифференциации, определяющего распад первичного хондритового вещества, в ходе которого металлическая часть устремляется к центру, наращивая ядро планеты, а силикатная часть концентрируются в мантии, где далее подвергается дифференциации. 6). Перемещения плит подчиняются законам сферической геометрии и могут быть описаны на основе теоремы Эйлера. Теорема вращения Эйлера утверждает, что любое вращение трёхмерного пространства имеет ось. Таким образом, вращение может быть описана тремя параметрами: координаты оси вращения (например, её широта и долгота) и угол поворота.

Географические следствия движения Лит плит(Повышается сейсмическая активность, образуются разломы, появляются хребты, и так далее). В теории тектоники плит ключевое положение занимает понятие геодинамической обстановки — характерной геологической структуры с определённым соотношением плит. В одной и той же геодинамической обстановке происходят однотипные тектонические, магматические, сейсмические и геохимические процессы.

В одной и той же геодинамической обстановке происходят однотипные тектонические, магматические, сейсмические и геохимические процессы.

Согласно современной теории литосферных плит

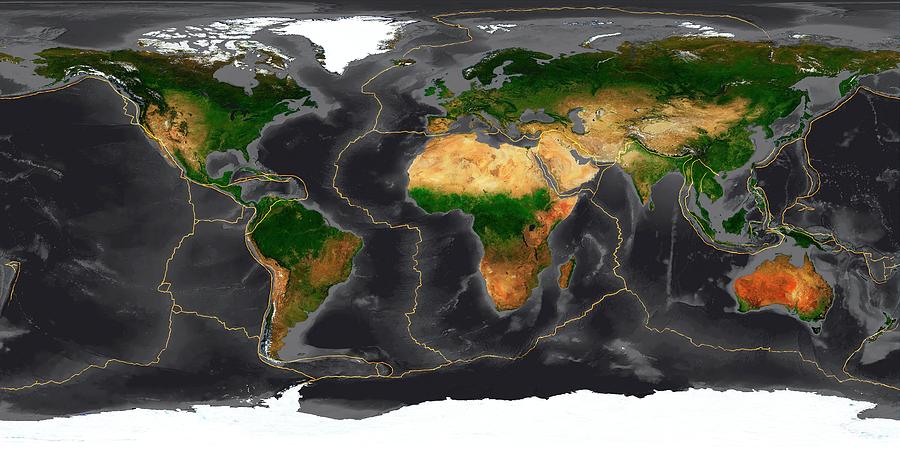

вся литосфера узкими и активными зонами — глубинными разломами — разделена на отдельные блоки, перемещающиеся в пластичном слое верхней мантии относительно друг друга со скоростью 2-3 см в год. Эти блоки называются литосферными плитами.

Особенность литосферных плит — их жесткость и способность при отсутствии внешних воздействий длительное время сохранять неизменными форму и строение.

Литосферные плиты подвижны. Их перемещение по поверхности астеносферы происходит под влиянием конвективных течений в мантии. Отдельные литосферные плиты могут расходиться, сближаться или скользить друг относительно друга. В первом случае между плитами возникают зоны растяжения с трещинами вдоль границ плит, во втором — зоны сжатия, сопровождаемые надвиганием одной плиты на другую (надвигание — обдукция; поддвигание — субдукция), в третьем — сдвиговые зоны — разломы, вдоль которых происходит скольжение соседних плит.

В местах схождения континентальных плит происходит их столкновение, образуются горные пояса. Так возникла, например, на границе Евразийской и Индо-Австралийской плиты горная система Гималаи (рис. 1).

Рис. 1. Столкновение континентальных литосферных плит

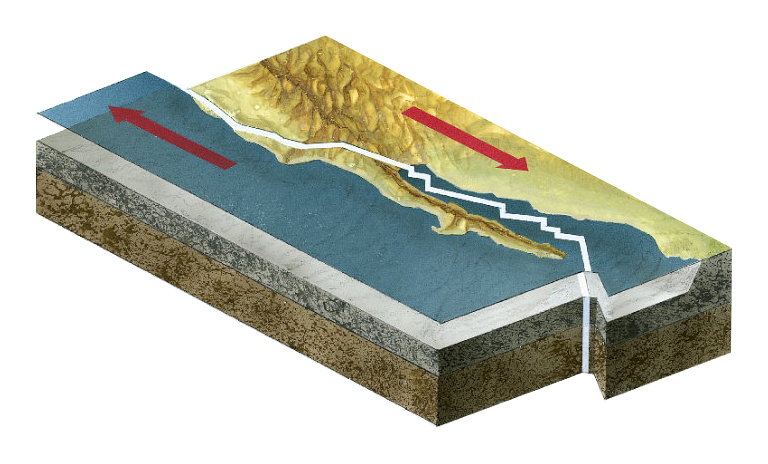

При взаимодействии континентальной и океанической плит, плита с океанической земной корой пододвигается под плиту с континентальной земной корой (рис. 2).

Рис. 2. Столкновение континентальной и океанической литосферных плит

В результате столкновения континентальной и океанической литосферных плит образуются глубоководные желоба и островные дуги.

Расхождение литосферных плит и образование в результате этого земной коры океанического типа показано на рис. 3.

Для осевых зон срединно-океанических хребтов характерны рифты

(от англ. rift —

расщелина, трещина, разлом) — крупная линейная тектоническая структура земной коры протяженностью в сотни, тысячи, шириной в десятки, а иногда и сотни километров, образовавшаяся главным образом при горизонтальном растяжении коры (рис. 4). Очень крупные рифты называются рифтовыми поясами,

4). Очень крупные рифты называются рифтовыми поясами,

зонами или системами.

Так как литосферная плита представляет собой единую пластину, то каждый ее разлом — это источник сейсмической активности и вулканизма. Эти источники сосредоточены в пределах сравнительно узких зон, вдоль которых происходят взаимные перемещения и трения смежных плит. Эти зоны получили название сейсмических поясов.

Рифы, срединно-океанические хребты и глубоководные желоба являются подвижными областями Земли и располагаются на границах литосферных плит. Это свидетельствует о том, что процесс формирования земной коры в этих зонах в настоящее время происходит очень интенсивно.

Рис. 3. Расхождение литосферных плит в зоне среди нно-океанического хребта

Рис. 4. Схема образования рифта

Больше всего разломов литосферных плит на дне океанов, где земная кора тоньше, однако встречаются они и на суше. Наиболее крупный разлом на суше располагается на востоке Африки. Он протянулся на 4000 км. Ширина этого разлома — 80-120 км.

Ширина этого разлома — 80-120 км.

В настоящее время можно выделить семь наиболее крупных плит (рис. 5). Из них самая большая по площади — Тихоокеанская, которая целиком состоит из океанической литосферы. Как правило, к крупным относят и плиту Наска, которая в несколько раз меньше по размерам, чем каждая из семи самых крупных. При этом ученые предполагают, что на самом деле плита Наска гораздо большего размера, чем мы видим ее на карте (см. рис. 5), так как значительная часть ее ушла под соседние плиты. Эта плита также состоит только из океанической литосферы.

Рис. 5. Литосферные плиты Земли

Примером плиты, которая включает как материковую, так и океаническую литосферу, может служить, например, Индо-Авст- ралийская литосферная плита. Почти целиком состоит из материковой литосферы Аравийская плита.

Теория литосферных плит имеет важное значение. Прежде всего, она может объяснить, почему в одних местах Земли расположены горы, а в других — равнины. С помощью теории литосферных плит можно объяснить и спрогнозировать катастрофические явления, происходящие на границах плит.

Рис. 6. Очертания материков действительно представляются совместимыми

Теория дрейфа материков

Теория литосферных плит берет свое начало из теории дрейфа материков. Еще в XIX в. многие географы отмечали, что при взгляде на карту можно заметить, что берега Африки и Южной Америки при сближении кажутся совместимыми (рис. 6).

Появление гипотезы движения материков связывают с именем немецкого ученого Альфреда Вегенера

(1880-1930) (рис. 7), который наиболее полно разработал эту идею.

Вегенер писал: «В 1910 г. мне впервые пришла в голову мысль о перемещении материков…, когда я поразился сходством очертаний берегов по обе стороны Атлантического океана». Он предположил, что в раннем палеозое на Земле существовали два крупных материка — Лавразия и Гондвана.

Лавразия — это был северный материк, который включал территории современной Европы, Азии без Индии и Северной Америки. Южный материк — Гондвана объединял современные территории Южной Америки, Африки, Антарктиды, Австралии и Индостана.

Между Гондваной и Лавразией находилось первое морс — Тетис, как огромный залив. Остальное пространство Земли было занято океаном Панталасса.

Около 200 млн лет назад Гондвана и Лавразия были объединены в единый континент — Пангею (Пан — всеобщий, Ге — земля) (рис. 8).

Рис. 8. Существование единого материка Пангеи (белое — суша, точки — неглубокое море)

Примерно 180 млн лет назад материк Пангея снова начал разделяться на составные части, которые перемешались но поверхности нашей планеты. Разделение происходило следующим образом: сначала вновь появились Лавразия и Гондвана, потом разделилась Лавразия, а затем раскололась и Гондвана. За счет раскола и расхождения частей Пангеи образовались океаны. Молодыми океанами можно считать Атлантический и Индийский; старым — Тихий. Северный Ледовитый океан обособился при увеличении суши в Северном полушарии.

Рис. 9. Расположение и направления дрейфа континентов в меловой период 180 млн лет назад

А. Вегенер нашел много подтверждений существованию единого материка Земли. Особенно убедительным показалось ему существование в Африке и в Южной Америке остатков древних животных — листозавров. Это были пресмыкающиеся, похожие на небольших гиппопотамов, обитавшие только в пресноводных водоемах. Значит, проплыть огромные расстояния по соленой морской воде они не могли. Аналогичные доказательства он нашел и в растительном мире.

Особенно убедительным показалось ему существование в Африке и в Южной Америке остатков древних животных — листозавров. Это были пресмыкающиеся, похожие на небольших гиппопотамов, обитавшие только в пресноводных водоемах. Значит, проплыть огромные расстояния по соленой морской воде они не могли. Аналогичные доказательства он нашел и в растительном мире.

Интерес к гипотезе движения материков в 30-е годы XX в. несколько снизился, но в 60-е годы возродился вновь, когда в результате исследований рельефа и геологии океанического дна были получены данные, свидетельствующие о процессах расширения (спрединга) океанической коры и «подныривания» одних частей коры под другие (субдукции).

Движение континентальных плит. Тектонические плиты и их движение. Тектоника плит как система наук

Возможно, некоторые читатели слышали рассуждения на тему отождествления планеты Земля с неким живым сверхорганизмом. В частности, обычно утверждается, что Земля способна сама по себе контролировать процессы, происходящие на ней и с ней, помимо этого отвечая за существование жизни. Речь идёт о теории Геи . Гея в свою очередь являлась древнегреческой богиней Земли. По большому счёту совершенно не важно будет ли жизнь на планете следствием «осознанной» деятельности самой планеты как организма, стечением ряда «случайных» обстоятельств или же следствием существования вселенского закона о благоприятных для жизни зонах.

Речь идёт о теории Геи . Гея в свою очередь являлась древнегреческой богиней Земли. По большому счёту совершенно не важно будет ли жизнь на планете следствием «осознанной» деятельности самой планеты как организма, стечением ряда «случайных» обстоятельств или же следствием существования вселенского закона о благоприятных для жизни зонах.

Так или иначе, жизнь на планете существует, и вполне вероятно, что для того чтобы она возникла, необходимы были множество различных по своей природе совпадений или допущений. Одним из которых, безусловно, является геология планеты.

За геологическую активность на Земле отвечают тектонические или литосферные плиты.

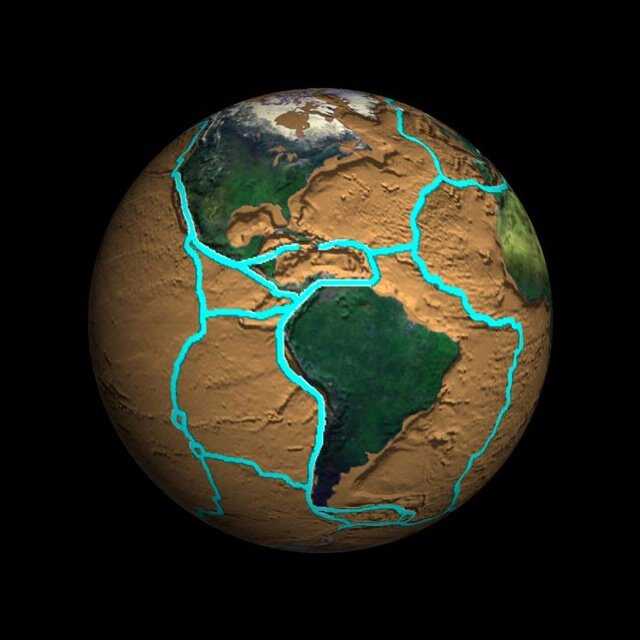

Литосферные плиты нашей планеты

Для более наглядного представления можно посмотреть 3D-модель:

Считается, что движение плит может влиять на существование жизни на планете. Так, геологическая активность свойственна не только Земле, но и небесным телам Солнечной системы. Впрочем, Земля уникальна не наличием землетрясений, которые есть даже на или Марсе (которые называются лунотрясения и марсотрясения, соответственно), а скорее наличием развитой и сильной тектонической активности.

Сейсмометр на Луне

Также Земля единственная планета в Солнечной системе, внешняя кора которой разбивается на плиты. Тектонические плиты достигают десятков километров толщины.

Мощность (толщина) слоёв Земли

Причину движения тектонических плит и материков пытались описать расширением радиуса Земли. Это очень красивая гипотеза, которая вряд ли имеет что-то общее с действительностью.

Модели Кристофа Хильгенберга, демонстрирующие расширяющуюся Землю

На самом деле, основной причиной активного движения литосферных плит является тепловая конвекция. Нижние слои при нагревании становятся легче и всплывают, а верхние вдали от источника тепла остывают и, тяжелея, опускаются вниз. Конвекцию можно наблюдать при движении ветра, когда в одних частях Земли воздух нагревается, а в других охлаждается в месте соприкосновения и создаётся движение. И если наблюдать ветер и воздушные потоки мы, по сути, не можем (их возможно только почувствовать), то на явление конвекции в лавовой лампе можно посмотреть.

Конечно масло в лавовой лампе — это не магматические горные породы в мантии, но не стоит забывать и про такой фактор как время. А именно, тот факт, что в масштабе секунд (в котором по сути живёт и мыслит отдельный человек) вещество мантии Земли твёрдое, но в масштабе лет и десятилетий это вещество приобретает жидкие свойства. Возможно, также это зависит от размеров рассматриваемого объекта.

Сравнение конвекции в мантии Земли и в лавовых лампах

Отчасти это говорит и о том, что жизнь и скорость восприятия окружающего пространства предпочтительнее всего именно в масштабе секунд (или максимум минут). Тогда как глобальные и космические процессы должны существовать в более медленном масштабе времени. Получается, что помимо необходимости существования благоприятных зон для жизни, существует необходимость и некоторого временного окна определённого масштаба. Но об этом мы поговорим позже.

Интересно будет посмотреть на явление конвекции в мантии по результатам современных исследований Шмеллинга , которые отображают холодные (синим) и горячие (красным) области в мантии Земли.

Конвективное движение в мантии Земли, цвет отображает температуру. Координата z отображает глубину до границы мантии с ядром (разрыв Гутенберга), а координата x отображает часть длины окружности ядра (или разрыва Гутенберга)

На данном изображении хорошо видно конвективное движение внутри мантии. Движение, вызываемое конвекцией, приводит к ряду процессов, а именно движению тектонических плит и его последствиям.

Движение между двумя плитами очевидно может быть либо сходящимся и сталкивающимся, либо же расходящимся с образованием разлома. Схождение или конвергенция приводит к субдукции (одна плита залезает под другую) или коллизии (смятие двух плит с образованием горных цепей). Расхождение или дивергенция приводит к спредингу (раздвижению плит с образованием хребтов в океанах) и рифтингу (с образованием разлома континентальной коры). Также существует третий тип движения плит — трансформный, когда плиты двигаются вдоль разлома. Так или иначе о характере движения плит стоит поговорить отдельно, особенно учитывая большое количество терминологии.

Скорость движения тектонических плит Земли, и типы движения этих плит у их границ

Также стоит упомянуть о толщине плит, или их мощности. Земная кора бывает материковой и океанической; океаническая земная кора достигает 5–15 км, тогда как материковая земная кора достигает 15–80 км. Это говорит о том, что по сравнению с мантией земная кора крайне «тонка». Поэтому движение плит и их стабильное состояние даже в масштабе секунд крайне сложно себе вообразить (если это вообще возможно). И поэтому движение тектонических плит само по себе может вызвать крайнее удивление своей невозможностью структуры, сложностью реализации и кажущейся ненадёжностью. Так или иначе, ничего лучшего нам не дано.

Результатом движения плит, помимо существующей жизни (хотя это и не доказано), можно назвать землетрясения и вулканизм. Если вулканы распространены не только на границах плит, то карта землетрясений за последние десятки лет чётко вырисовывает границы тектонических плит, и зависимость здесь видимо прямая. Кольцо вулканов вокруг Тихоокеанской плиты называют «Тихоокеанское огненное кольцо».

Кольцо вулканов вокруг Тихоокеанской плиты называют «Тихоокеанское огненное кольцо».

Карта недавних землетрясений и активных вулканов

К чему же приведёт движение тектонических плит на Земле в будущем, и что из этого получится, мы расскажем в последующих материалах.

Литосферные плиты имеют высокую жесткость и способны в течение продолжительного времени сохранять без изменений свое строение и форму при отсутствии воздействий со стороны.

Движение плит

Литосферные плиты находятся в постоянном движении. Это движение, происходящее в верхних слоях , обусловлено наличием присутствующих в мантии конвективных течений. Отдельно взятые литосферные плиты сближаются, расходятся и скользят относительно друг друга. При сближении плит возникают зоны сжатия и последующее надвигание (обдукция) одной из плит на соседнюю, или поддвигание (субдукция) расположенных рядом образований. При расхождении появляются зоны растяжения с характерными трещинами, возникающими вдоль границ. При скольжении образуются разломы, в плоскости которых наблюдается близлежащих плит.

При скольжении образуются разломы, в плоскости которых наблюдается близлежащих плит.

Результаты движения

В областях схождения огромных континентальных плит, при их столкновении, возникают горные массивы. Подобным образом, в свое время возникла горная система Гималаи, образовавшаяся на границе Индо-Австралийской и Евразийской плит. Результатом столкновения океанических литосферных плит с континентальными образованиями являются островные дуги и глубоководные впадины.

В осевых зонах срединно-океанических хребтов возникают рифты (от англ. Rift – разлом, трещина, расщелина) характерной структуры. Подобные образования линейной тектонической структуры земной коры, имеющие протяженность сотни и тысячи километров, с шириной в десятки или сотни километров, возникают в результате горизонтальных растяжений земной коры. Рифты очень крупных размеров принято называть рифтовыми системами, поясами или зонами.

В виду того, что каждая литосферная плита является единой пластиной, в ее разломах наблюдается повышенная сейсмическая активность и вулканизм. Данные источники расположены в пределах достаточно узких зон, в плоскости которых возникают трения и взаимные перемещения соседних плит. Эти зоны называются сейсмическими поясами. Глубоководные желоба, срединно-океанические хребты и рифы представляют собой подвижные области земной коры, они расположены на границах отдельных литосферных плит. Это лишний раз подтверждает, что ход процесса формирования земной коры в данных местах и в настоящее время продолжается достаточно интенсивно.

Данные источники расположены в пределах достаточно узких зон, в плоскости которых возникают трения и взаимные перемещения соседних плит. Эти зоны называются сейсмическими поясами. Глубоководные желоба, срединно-океанические хребты и рифы представляют собой подвижные области земной коры, они расположены на границах отдельных литосферных плит. Это лишний раз подтверждает, что ход процесса формирования земной коры в данных местах и в настоящее время продолжается достаточно интенсивно.

Важность теории литосферных плит отрицать нельзя. Так как именно она способна объяснить наличие в одних областях Земли гор, в других – . Теория литосферных плит позволяет объяснить и предусмотреть возникновение катастрофических явлений, способных возникнуть в районе их границ.

Поверхностная оболочка Земли состоит из частей — литосферных или тектонических плит. Они представляют собой целостные крупные блоки, находящиеся в непрерывном движении. Это приводит к возникновению различных явлений на поверхности земного шара, в результате которых неизбежно меняется рельеф.

Тектоника плит

Тектонические плиты — это составные части литосферы, отвечающие за геологическую активность нашей планеты. Миллионы лет назад они представляли собой единое целое, составляя крупнейший сверхконтинент под названием Пангея. Однако в результате высокой активности в недрах Земли этот материк раскололся на континенты, которые удалились друг от друга на максимальное расстояние.

По версии ученых, через несколько сотен лет этот процесс пойдет в обратном направлении, и тектонические плиты вновь начнут совмещаться друг с другом.

Рис. 1. Тектонические плиты Земли.

Земля является единственной планетой в Солнечной системе, чья поверхностная оболочка разбита на отдельные части. Толщина тектонических достигает несколько десятков километров.

Согласно тектонике — науке, изучающей литосферные пластины, огромные участки земной коры со всех сторон окружены зонами повышенной активности. На стыках соседних плит и происходят природные явления, которые чаще всего вызывают масштабные катастрофические последствия: извержения вулканов, сильнейшие землетрясения.

Движение тектонических плит Земли

Основной причиной, по которой вся литосфера земного шара находится в непрерывном движении, является тепловая конвекция. В центральной части планеты царят критически высокая температура. При нагревании верхние слои вещества, находящегося в недрах Земли, поднимаются, в то время как верхние слои, уже охлажденные, опускаются к центру. Непрерывная циркуляция вещества и приводит в движение участки земной коры.

ТОП-1 статья

которые читают вместе с этой

Скорость движения литосферных плит составляет примерно 2-2,5 см в год. Поскольку их движение происходит на поверхности планеты, то на границе их взаимодействия возникают сильные деформации в земной коре. Как правило, это приводит к формированию горных хребтов и разломов. Например, на территории России так были образованы горные системы Кавказ, Урал, Алтай и другие.

Рис. 2. Большой Кавказ.

Существует несколько типов движения литосферных плит:

- Дивергентное

— две платформы расходятся, образуя подводную горную гряду или провал в земле.

- Конвергентное

— две пластины сближаются, при этом более тонкая погружается под более массивную. При этом формируются горные массивы. - Скользящее

— две пластины движутся в противоположных направлениях.

Африка буквально раскалывается на две части. Были зафиксированы большие трещины внутри земли, простирающиеся через большую часть территории Кении. Согласно прогнозам ученых, примерно через 10 миллионов лет африканский континент как единое целое прекратит свое существование.

Рис. 3. Трещины Африки.

Что мы узнали?

При изучении темы «Тектонические плиты» мы узнали, что поверхность планеты состоит из отдельных плит, находящихся в непрерывном движении. Мы выяснили, что именно благодаря движению этих пластин земной шар имеет столь разнообразный рельеф.

Тест по теме

Оценка доклада

Средняя оценка: 4.4

. Всего получено оценок: 281.

Теория тектоники плит – это современная наука о происхождении и развитии литосферы Земли. Основные идеи теории тектоники плит таковы. Литосферные плиты находятся над пластической и вязкой оболочкой, астеносферой

Основные идеи теории тектоники плит таковы. Литосферные плиты находятся над пластической и вязкой оболочкой, астеносферой

. Астеносфера – это слой пониженной твердости и вязкости в верхней части мантии Земли. Плиты плавают и медленно перемещаются в горизонтальном направлении по астеносфере.

При раздвижении плит на противоположной стороне океанических рифов, находящихся в середине долины, появляются трещины, которые заполняются молодыми базальтами, поднимающимся из мантии Земли. Океанические плиты иногда оказываются под континентальными плитами, или скользят относительно друг друга по вертикальной плоскости разломов. Раздвижение и подлезание плит компенсируется рождением новой океанической коры на местах трещины.

Современная наука объясняет причины перемещения литосферных плит тем, что в недрах Земли накапливается тепло, из-за которого возникают конвекционные течения

вещества мантии. Мантийные струи возникают даже на границе ядра и мантии. А охлажденные океанические плиты постепенно погружаются в мантию. Это дает толчок к гидродинамическим процессам. Падающие плиты задерживаются около 400 млн. лет на границе 700 км, и после накопления достаточного веса «проваливаются

Это дает толчок к гидродинамическим процессам. Падающие плиты задерживаются около 400 млн. лет на границе 700 км, и после накопления достаточного веса «проваливаются

» сквозь границы, в нижнюю мантию, достигая поверхности ядра. Это становится причиной подъема мантийных струй на поверхность. На границе 700 км эти струи расщепляется, и проникают в верхнюю мантию, порождая в ней восходящее течение. Над этими течениями образуется линия раздвижения плит. Под действием мантийных струй, происходит тектоника плит.

В 1912 году немецкий геофизик, метеоролог Альфред Вегенер, на основе схожести атлантических берегов Северной и Южной Америки с Европой и Африкой, а также на основе палеонтологических и геологических данных доказал «дрейф материков

». Эти данные он опубликовал в 1915 году в Германии.

Согласно этой теории, материки «плавают» на нижнем базальтовом «озере» как айсберги. Согласно гипотезе Вегенера, 250 млн. лет назад существовал суперматерик Пангея

(гр. пан — все, а гея – Земля, т.е. Вся Земля). Около 200 млн. лет назад Пангея разделилась на Лавразию

пан — все, а гея – Земля, т.е. Вся Земля). Около 200 млн. лет назад Пангея разделилась на Лавразию

на севере и Гондвану

на юге. Между ними находилось море Тетис.

Существование суперконтинента Гондваны в начале мезозойской эры, подтверждается схожестью рельефа Южной Америки, Африки, Австралии и полуострова Индостан. В Антарктиде найдены залежи каменного угля, свидетельствующие о том, что в далеком прошлом в этих местах был жаркий климат и обильная растительность.

Палеонтологи доказали, что флора и фауна материков, которые образовались после распада Гондваны, являются одинаковыми и составляют одну семью. Схожесть угольных пластов Европы и Северной Америки и одинаковость останков динозавров свидетельствуют о том, что эти материки разделились после триасового периода.

В ХХ веке выяснилось, что в середине океанов существуют подводные горы высотой около 2 км, шириной от 200 до 500 км и с длиной до нескольких тысяч км. Их назвали среднеокеаническими хребтами (СХ)

. Эти хребты кольцеобразно охватывали всю планету. Установлено, что наиболее сейсмоактивными местами земной поверхности являютсяСХ. Основным материалом этих гор является базальт.

Эти хребты кольцеобразно охватывали всю планету. Установлено, что наиболее сейсмоактивными местами земной поверхности являютсяСХ. Основным материалом этих гор является базальт.

Ученые обнаружили под океанами глубокие (около 10 км) океанические желоба, которые в основном располагаются на берегах материков или островов. Их обнаружили в Тихом и Индийском океанах. А в Атлантическом океане их нет. Самый глубокий желоб – это Марианский желоб

, глубиной 11022 м, находящийся в Тихом океане. В глубоких желобах

наблюдается большая сейсмическая активность, и земная кора таких мест проваливается внутрь мантии.

Американский ученый Г. Хесс предположил, что вещество мантии через рифтовые (анг. рифт – удаление, расширение) трещины поднимается вверх к центральным частям СХ, и, заполняя трещины, кристаллизируется, ориентируясь по направлению магнитного поля Земли. Через некоторое время, в ходе удаления друг от друга, опять появляется новая трещина

, и процесс повторяется. Ученые, учитывая направление магнитного поля кристалликов вулканического происхождения и Земли, путем корреляции установили местонахождение и направление движения материков в разных геологических временах. Экстраполируя

Ученые, учитывая направление магнитного поля кристалликов вулканического происхождения и Земли, путем корреляции установили местонахождение и направление движения материков в разных геологических временах. Экстраполируя

в обратном направлении движение материков, они получили суперматерики Гондвану и Пангею.

Самое активное место горных хребтов — это линия, проходящая посередине хребтов

, где появляются разломы, достигающие до мантии. Длина разломов достигает от 10 км до 100 км. Рифты разделяют СХ на две части. Рифты, находящиеся между полуостровом Аравия и Африкой

имеют длину около 6500 км. В сумме длина океанических рифтов около 90 тысяч км.

Осадочные породы накапливались, начиная с юрского периода

. Вблизи СХ осадочные породы отсутствуют, а направление магнитного поля кристалликов совпадает с направлением магнитного поля Земли. Исходя из этих данных, в 1962 году американские геологи Г. Хесс и Р. Дитц, объяснили причины возникновения СХ тем, что земная кора под океанами скользит в противоположную сторону. И по этой причине, появляются рифтовые трещины

И по этой причине, появляются рифтовые трещины

и СХ. Причины дрейфа континентов связаны с возникновением СХ, которые расширяясь, отталкивают литосферные плиты, и тем самым, приводят их в движение.

Подводные плиты тяжелы

, они при встрече с континентальными плитами проваливаются в мантию Земли. Вблизи Венесуэлы Караибская плита подвигается под Южно-Американскую. В последние годы, при помощи космических аппаратов установлено, что скорости движение плит разные. К примеру, скорость движения полуострова Индостан

к северу составляет около 6 см/год, Северной Америки

в сторону запада — 5 см/год и Австралии

к северо-востоку — 14 см/год.

Скорость образования новой земной коры равна 2,8 км 2 /год. ПлощадьСХ равна 310 млн. км 2 , следовательно, они сформировались за 110 млн. лет. Возраст горных пород коры западной части Тихого океана равен 180 млн. лет. За последние 2 млрд. лет около 20 раз возникали новые и исчезали старые океаны.

Южная Америка отделилась от Африки 135 млн. лет назад

лет назад

. Северная Америка отделилась от Европы 85 млн. лет назад

. Индостанская плита 40 млн. лет назад

столкнулась с Евроазиатской, в результате чего появились горы Тибета и Гималаев

. Наукой установлено, что после образования земной коры (4,2 млрд. лет назад) в результате тектонических процессов четырежды происходил распад

и образование Пангеи с периодом около одного миллиарда лет.

На стыках плит сосредоточена вулканическая активность. Вдоль линии стыка плит возникают цепочки вулканов

, например, на Гавайских островах и в Гренландии. Длина вулканических цепей в настоящее время равна около 37 тысячам км. Ученые считают, что через несколько сотен млн. лет Азия объединится с Северной и Южной Америкой. Тихий океан закроется, а Атлантический океан расширится.

Вопросы для самоконтроля

1. Как называется теория о происхождении и развитии литосферы Земли?

2. Как называют слоя пониженной твердости, и вязкости, в верхней части мантии Земли?

3. Где океанические плиты раздвигаются на противоположной стороне?

Где океанические плиты раздвигаются на противоположной стороне?

4. Как объясняет современная наука причины перемещения литосферных плит?

5. Какие плиты погружаются в мантии Земли?

6. Что становится причиной подъема мантийных струй на поверхность?

7. Кто и когда, на основе схожести атлантических берегов Северной и Южной Америки с Европой и Африкой, доказал «дрейф материков

».

8. Сколько миллионов лет назад существовал суперматерик Пангея?

9. Сколько млн. лет назад Пангея разделилась на Лавразию

на севере и Гондвану

на юге?

10. Где находилось море Тетис?

11. Где найдены залежи каменного угля, свидетельствующие о том, что в далеком прошлом в этих местах был жаркий климат и обильная растительность?

12. Флора и фауна, каких материков, являются одинаковыми и составляют одну семью?

13. О чем свидетельствует схожесть угольных пластов Европы и Северной Америки?

14. Когда выяснили, что в середине океанов существуют среднеокеанические хребты?

15. Среднеокеанические хребты

Среднеокеанические хребты

кольцеобразно охватывают всю планету или нет?

16. Где располагаются океанические желоба?

17. Какой океанический желоб самый глубокий и где оно находится?

18. Насколько частей делят рифты (трещины) среднеокеанические хребты?

19. Сколько тысяч км в сумме, длина океанических рифтов?

20. Кто и когда связывали причины дрейфа континентов, с возникновением среднеоканических хребтов?

21. Почему подводные плиты, при встрече с континентальными плитами проваливаются в мантию Земли?

22. Сколько см/год скорость движения Северной Америки

в сторону запада?

23. Сколько см/год скорость движенияАвстралии

к северо-востоку?

24. Сколько км 2 /год скорость образования новой земной коры?

25. Сколько млн. км 2 площадьсреднеокеанических хребтов?

26. Сколько млн. лет формировались среднеокеанические хребты?

27. По какой причине возникают цепочки вулканов?

28. На каких островах наблюдается цепочка вулканов?

На каких островах наблюдается цепочка вулканов?

29. Насколько тысяч км протянулась длина вулканических цепей, в настоящее время?

…******…

Тема 21. Экологии и здоровье

Согласно современной теории литосферных плит

вся литосфера узкими и активными зонами — глубинными разломами — разделена на отдельные блоки, перемещающиеся в пластичном слое верхней мантии относительно друг друга со скоростью 2-3 см в год. Эти блоки называются литосферными плитами.

Особенность литосферных плит — их жесткость и способность при отсутствии внешних воздействий длительное время сохранять неизменными форму и строение.

Литосферные плиты подвижны. Их перемещение по поверхности астеносферы происходит под влиянием конвективных течений в мантии. Отдельные литосферные плиты могут расходиться, сближаться или скользить друг относительно друга. В первом случае между плитами возникают зоны растяжения с трещинами вдоль границ плит, во втором — зоны сжатия, сопровождаемые надвиганием одной плиты на другую (надвигание — обдукция; поддвигание — субдукция), в третьем — сдвиговые зоны — разломы, вдоль которых происходит скольжение соседних плит.

В местах схождения континентальных плит происходит их столкновение, образуются горные пояса. Так возникла, например, на границе Евразийской и Индо-Австралийской плиты горная система Гималаи (рис. 1).

Рис. 1. Столкновение континентальных литосферных плит

При взаимодействии континентальной и океанической плит, плита с океанической земной корой пододвигается под плиту с континентальной земной корой (рис. 2).

Рис. 2. Столкновение континентальной и океанической литосферных плит

В результате столкновения континентальной и океанической литосферных плит образуются глубоководные желоба и островные дуги.

Расхождение литосферных плит и образование в результате этого земной коры океанического типа показано на рис. 3.

Для осевых зон срединно-океанических хребтов характерны рифты

(от англ. rift —

расщелина, трещина, разлом) — крупная линейная тектоническая структура земной коры протяженностью в сотни, тысячи, шириной в десятки, а иногда и сотни километров, образовавшаяся главным образом при горизонтальном растяжении коры (рис. 4). Очень крупные рифты называются рифтовыми поясами,

4). Очень крупные рифты называются рифтовыми поясами,

зонами или системами.

Так как литосферная плита представляет собой единую пластину, то каждый ее разлом — это источник сейсмической активности и вулканизма. Эти источники сосредоточены в пределах сравнительно узких зон, вдоль которых происходят взаимные перемещения и трения смежных плит. Эти зоны получили название сейсмических поясов.

Рифы, срединно-океанические хребты и глубоководные желоба являются подвижными областями Земли и располагаются на границах литосферных плит. Это свидетельствует о том, что процесс формирования земной коры в этих зонах в настоящее время происходит очень интенсивно.

Рис. 3. Расхождение литосферных плит в зоне среди нно-океанического хребта

Рис. 4. Схема образования рифта

Больше всего разломов литосферных плит на дне океанов, где земная кора тоньше, однако встречаются они и на суше. Наиболее крупный разлом на суше располагается на востоке Африки. Он протянулся на 4000 км. Ширина этого разлома — 80-120 км.

Ширина этого разлома — 80-120 км.

В настоящее время можно выделить семь наиболее крупных плит (рис. 5). Из них самая большая по площади — Тихоокеанская, которая целиком состоит из океанической литосферы. Как правило, к крупным относят и плиту Наска, которая в несколько раз меньше по размерам, чем каждая из семи самых крупных. При этом ученые предполагают, что на самом деле плита Наска гораздо большего размера, чем мы видим ее на карте (см. рис. 5), так как значительная часть ее ушла под соседние плиты. Эта плита также состоит только из океанической литосферы.

Рис. 5. Литосферные плиты Земли

Примером плиты, которая включает как материковую, так и океаническую литосферу, может служить, например, Индо-Авст- ралийская литосферная плита. Почти целиком состоит из материковой литосферы Аравийская плита.