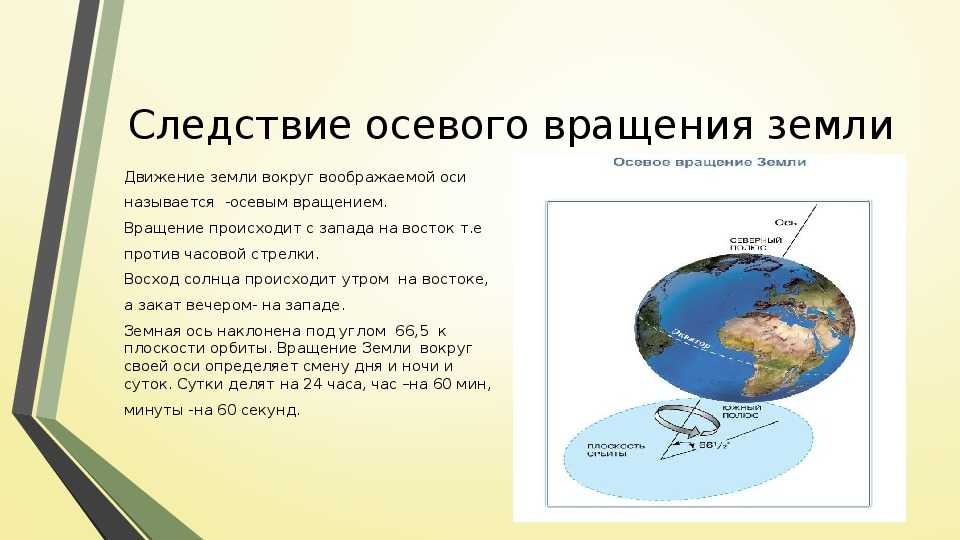

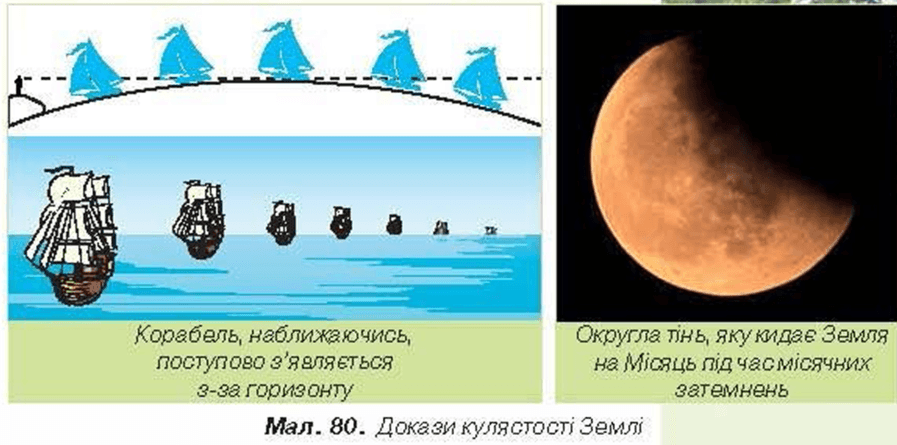

| Образовательная система «Школа 2100» 2 класс Опросы по окружающему миру №1. Тема: «Земля и Солнце» 1. Шарообразная форма Земли лучше заметна на море. 2. Солнце всходит на западе. 3. Солнце выше поднимается над горизонтом зимой. 4. На той стороне Земли, которая обращена к Солнцу будет день. 5. Летучие мыши, сова спят ночью. 6. Земля делает оборот вокруг своей оси за 24 часа. 7. Земля неподвижна, а Солнце вращается вокруг неё. 8. Земля вращается вокруг своей оси, поворачиваясь к Солнцу разными сторонами. 9. Чем дальше предметы, тем они больше. 10. Вращение Земли вокруг своей оси — причина смены времён года. 11. Прямые лучи нагревают поверхность лучше, чем косые. Ключ:

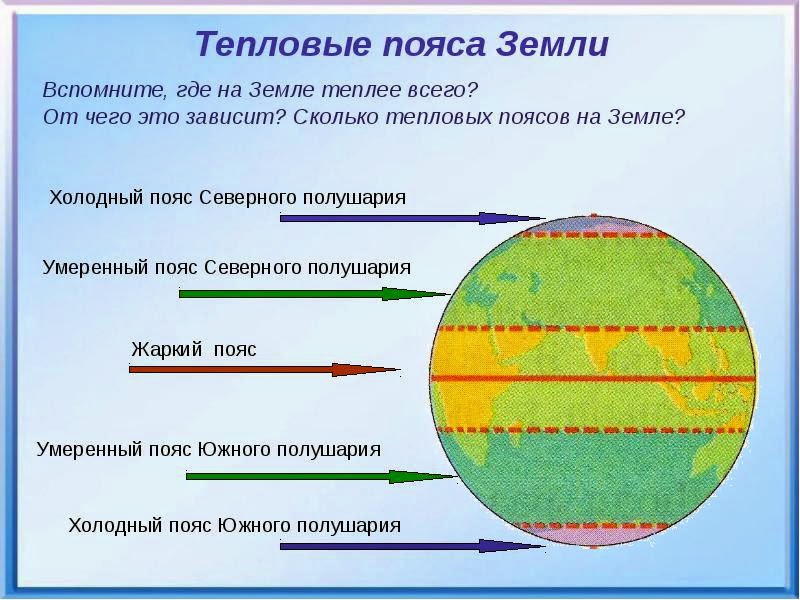

+ — — + — + — + — — + № 2 Тема: «Тепловые пояса» 1. 2. Прямые солнечные лучи нагревают поверхность меньше, чем косые. 3. На Земле год равен 365 суток. 4. Земля вращается только вокруг своей оси. 5. Годом называется время, за которое Земля делает полный оборот вокруг Солнца. 6.Ось вращения Земли направлена на Полярную звезду и наклонена всегда в одну сторону. 7. Если в Южном полушарии лето, то у нас, в Северном полушарии – зима. 8. Причина смены времён года – обращение Земли вокруг своей оси. 9. Причина смены времён года – обращение Земли вокруг Солнца. 10. Наш город Тольятти находится в умеренном поясе. 11. Белые медведи и пингвины живут в холодном поясе. 12. Прерывистая линия на глобусе, разделяющая холодный пояс и умеренный пояс называется северный полярный круг и южный полярный круг. 13. В жарком поясе находится экватор. 14. Между полюсами и экватором находятся два тепловых пояса. 15. На Земле есть холодный, умеренный и жаркий пояса. Ключ:

+ — + — + + + — + + + + + — + №3 Тема: «Погода и климат» 1. Летом день более долгий. 2. Времена года в Северном и Южном полушариях не совпадают. 3. Атмосфера — это воздушная оболочка. 4. Чтобы убедиться холодно на улице или тепло, люди измеряют температуру тела. 5. Единица измерения температуры — градус. 6. Вода замерзает при температуре +1 градус. 7. Вода закипает при температуре 100 градусов. 8. Прибор для измерения температуры — термометр. 9. Нагретый воздух тяжелее холодного, он опускается вниз. 10. Ветер — это движение воздуха. 11. Климат – это порядок обычных изменений погоды в течение года. 12. Дым стелется книзу к хорошей погоде. 13. Дым поднимается вверх к осадкам. 14. Каждый день на улице меняется погода. 15. Ветви деревьев на северной стороне гуще, чем на южной. Ключ:

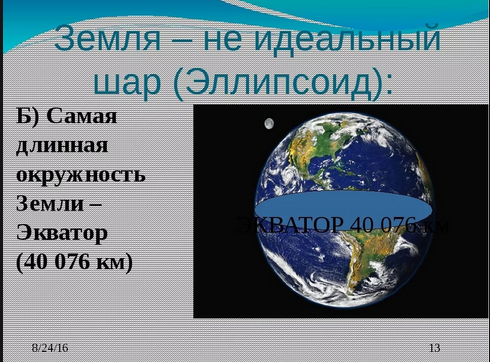

+ + + — + — + + — + + — — + — № 4 Тема: «Глобус и карта » 1.Уменьшенная модель Земли. 2.Изображение Земли на плоскости. 3.Условные линии, идущие от одного полюса к другому. 4.Условные линии, имеющие разную длину, идущие по кругу. 5.Самая длинная параллель. 6.Сторона света, в которой встаёт солнце. 7.Половина земного шара. 8.Полушарие, где на Волге стоит город Тольятти. 9.Что обозначает голубой цвет на карте? 10.Коричневый цвет на карте. 11.Зелёный цвет на карте. Ответы: 1) глобус 2) карта 3) меридиан 4) параллели 5) экватор 6) восток 7) полушарие 8) северное полушарие 9) вода 10) горы 11) равнины №5 Тема: «Реки. Озёра. Равнины». 1.Постоянный водоток. 2.Место рождения реки. 3.Ручейки, впадающие в большую реку. 4.Место впадения реки. 5.Каким цветом на карте показаны водоёмы? 6.Углубление в земной поверхности, которое образуется в результате работы реки. 7.Природный водоём со стоячей водой. 8.Как называется озеро, если из него вытекает река? 9.Если вода из озера не вытекает, его называют… 10.В каком климате озёрная вода часто бывает солёной? 11.Самое большое озеро – море. 12.Самое глубокое озеро. 13.Это ровные или холмистые участки суши с небольшими перепадами высот. 14.Участки суши, в которых скапливаются избытки воды. Ответы: 1) река 2) исток 3) притоки 4) устье 5) синим 6) долина 7) озёра 8) проточное 9) бессточным 10) жарком 11) Каспийское 12) Байкал 13) равнины 14) болото №6 Тема: «Горы, полуострова и острова» 1.Возвышенность, высоко поднимающаяся над окружающей поверхностью. 2. Плотные и рыхлые вещества, образующие верхнюю толщу планеты. 3.Как называется разрушительная деятельность воды, ветра и других природных сил? 4.

Ответы: 1) экосистема 2) органические 3) «кормильцами» 4) «едоки» 5) «мусорщики» 6) почва 7) неживой 8) воздух 9) микробы 10) лист 11) удобрения 12) солнечного света №8 Тема: «Природные зоны»

Ответы: 1) солнечное тепло 2) ледяная пустыня 3) тундра 4) вечная мерзлота 5) времена года 6) тайга 7) степи 8) чернозём 9) испарение 10) зенит №9 Тема: «Части света»

| |||

Тема: Что такое солнце. Звёздные узоры. Земля – планета. Движение Земли. Исследования Луны. Планеты, движущиеся вокруг Солнца Звёздные узоры. Земля – планета. Движение Земли. Исследования Луны. Планеты, движущиеся вокруг Солнца | Тема: «Чем Земля отличается от других планет». Цель Цель: способствовать формированию знаний учащихся о планете Земля, о её месте в солнечной системе, об особенностях и отличиях её… | ||

| Конкурс «Интеллектуальный марафон» Великий польский астроном создал модель Вселенной, в которой центром мира является Солнце, а вокруг него обращаются Земля и другие… | Внеклассное мероприятие по экологии Тема: «День Земли» Для учащихся 5 9 классов … | ||

| Солнце и его строение Цель моей работы рассмотреть Солнце и его свойства, что позволит узнать о Солнце много нового: истинный возраст Солнца, его химические… | Тема 10. Экология земель и почвы Земля – самое большое богатство Украины. По оценкам ученых удельный вес стоимости земли, выраженной в денежном эквиваленте, в общей.  .. .. | ||

| Солнце – ближайшая звезда. Цель Пользуясь, подвижной картой звездного неба, определить в каком созвездии находится Солнце в определенный день | «Первые дни ребёнка в школе» На берегу, ребёнок делает свои первые шаги, а потом перед ним открывается необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает… | ||

| Тема: «Путешествие в подводное царство Нептуна» Цель Расширить знания детей о реке, море и их обитателях. Закрепить представления о рыбах, их типичном строении – форма тела, плавники,… | Тема: Мы – дети Земли Цели: Формировать первоначальные представления учащихся об экологии и ее роли в жизни людей, дать информацию о Всемирном Дне Земли… |

На земле как на небе

Тёмное вещество, гравитация, возможность межгалактических полётов и Теория Большого взрыва… Изучение тайн Вселенной подобно чтению захватывающего романа. Но только если вы хорошо понимаете физику, знаете, что скрывается за всеми сложными терминами и определениями. В самых головоломных вопросах науки вам поможет разобраться Нил Деграсс Тайсон — один из самых авторитетных и в то же время остроумных астрофизиков нашего времени. Он обладает особым даром рассказывать о сложнейших научных теориях понятно, интересно и с юмором…

Но только если вы хорошо понимаете физику, знаете, что скрывается за всеми сложными терминами и определениями. В самых головоломных вопросах науки вам поможет разобраться Нил Деграсс Тайсон — один из самых авторитетных и в то же время остроумных астрофизиков нашего времени. Он обладает особым даром рассказывать о сложнейших научных теориях понятно, интересно и с юмором…

Кандидат физико-математических наук А. М. Красильщиков, старший научный сотрудник лаборатории астрофизики высоких энергий Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе, научный редактор книги.

Наука и жизнь // Иллюстрации

Фобос.

Деймос.

‹

›

Открыть в полном размере

Отрывки из книги: Нил Деграсс Тайсон. Астрофизика с космической скоростью, или Великие тайны Вселенной для тех, кому некогда. — М: Изд-во АСТ, 2018. — 235 с.

Пока сэр Исаак Ньютон не записал закон всемирного тяготения, ни у кого не было причин полагать, что у нас дома действуют те же самые законы физики, что и во всей остальной Вселенной. На Земле всё земное, а на небесах — небесное. Согласно христианскому вероучению той эпохи, небесами управлял бог, поэтому мы, жалкие смертные, не в силах были постичь происходящее там. Когда Ньютон разрушил этот философский барьер, показав, что всякое движение постижимо и предсказуемо, некоторые богословы обрушились на него с критикой, поскольку получалось, что Творцу в нашем мире нечего делать. Ньютон рассудил, что та же сила тяготения, которая заставляет спелые яблоки в наших садах падать на землю, ведёт и брошенные под углом тела по их кривым траекториям и направляет Луну по орбите вокруг Земли. Закон всемирного тяготения Ньютона также направляет по орбитам вокруг Солнца планеты, астероиды и кометы и удерживает на орбитах сотни миллиардов звёзд в нашей галактике Млечный Путь.

На Земле всё земное, а на небесах — небесное. Согласно христианскому вероучению той эпохи, небесами управлял бог, поэтому мы, жалкие смертные, не в силах были постичь происходящее там. Когда Ньютон разрушил этот философский барьер, показав, что всякое движение постижимо и предсказуемо, некоторые богословы обрушились на него с критикой, поскольку получалось, что Творцу в нашем мире нечего делать. Ньютон рассудил, что та же сила тяготения, которая заставляет спелые яблоки в наших садах падать на землю, ведёт и брошенные под углом тела по их кривым траекториям и направляет Луну по орбите вокруг Земли. Закон всемирного тяготения Ньютона также направляет по орбитам вокруг Солнца планеты, астероиды и кометы и удерживает на орбитах сотни миллиардов звёзд в нашей галактике Млечный Путь.

Универсальность физических законов — главный движитель научного прогресса. И всемирное тяготение было только началом. Только представьте себе, какое волнение охватило астрономов XIX века, когда они впервые направили на Солнце лабораторные призмы, расщеплявшие световые лучи на цветовой спектр. Спектры не просто красивы, они ещё и содержат бездну информации об объекте, излучающем свет, в том числе о его температуре и составе. Химические элементы выдают себя уникальной последовательностью светлых и тёмных полос, рассекающих спектр. К величайшему восторгу и изумлению учёных, химические сигнатуры Солнца оказались точно такими же, как и у лабораторных веществ. Призма перестала быть инструментом одних лишь химиков и показала, что при всём различии Земли и Солнца по размеру, массе, температуре, местоположению и внешнему виду состав у обоих одинаков — водород, углерод, кислород, азот, кальций, железо и так далее. Но главное даже не перечень общих ингредиентов, а понимание, что формирование этих спектральных сигнатур на Солнце — на расстоянии 150 миллионов километров — определялось теми же самыми законами физики, что и на Земле.

Спектры не просто красивы, они ещё и содержат бездну информации об объекте, излучающем свет, в том числе о его температуре и составе. Химические элементы выдают себя уникальной последовательностью светлых и тёмных полос, рассекающих спектр. К величайшему восторгу и изумлению учёных, химические сигнатуры Солнца оказались точно такими же, как и у лабораторных веществ. Призма перестала быть инструментом одних лишь химиков и показала, что при всём различии Земли и Солнца по размеру, массе, температуре, местоположению и внешнему виду состав у обоих одинаков — водород, углерод, кислород, азот, кальций, железо и так далее. Но главное даже не перечень общих ингредиентов, а понимание, что формирование этих спектральных сигнатур на Солнце — на расстоянии 150 миллионов километров — определялось теми же самыми законами физики, что и на Земле.

Понятие об универсальности оказалось таким плодотворным, что его удалось успешно применить и в обратную сторону. Дальнейший анализ солнечного спектра выявил сигнатуру неизвестного на Земле элемента. Поскольку речь шла о солнечном веществе, новый элемент получил название «гелий» от древнегреческого слова «гелиос» — «Солнце», — и лишь потом был открыт в лаборатории. Таким образом, гелий стал первым и единственным элементом из таблицы Менделеева, который открыли не на Земле, а в другом месте.

Поскольку речь шла о солнечном веществе, новый элемент получил название «гелий» от древнегреческого слова «гелиос» — «Солнце», — и лишь потом был открыт в лаборатории. Таким образом, гелий стал первым и единственным элементом из таблицы Менделеева, который открыли не на Земле, а в другом месте.

Итак, законы физики действуют по всей Солнечной системе — а на другом конце Галактики? На другом конце Вселенной? В прошлом и в будущем? Их испытывали и проверяли шаг за шагом. Знакомые химические элементы обнаружились и на ближайших звёздах. Далёкие двойные звёзды, вращающиеся по орбите друг вокруг друга, похоже, знают всё о ньютоновских законах тяготения. Двойные галактики, видимо, тоже.

И чем дальше мы заглядываем в пространство, тем глубже смотрим в прошлое — это как слоистые осадочные породы для геолога. В спектрах самых дальних объектов во Вселенной видны те же химические сигнатуры, что и в наших окрестностях в пространстве и времени. Конечно, в далёком прошлом тяжёлых элементов было меньше, они выработались, по большей части, при взрывах звёзд следующих поколений, однако атомные и молекулярные процессы, создавшие эти спектральные сигнатуры, описываются всё теми же законами. В частности, так называемая постоянная тонкой структуры, которая определяет основные особенности спектральной сигнатуры химических элементов, не менялась, по-видимому, миллиарды лет.

В частности, так называемая постоянная тонкой структуры, которая определяет основные особенности спектральной сигнатуры химических элементов, не менялась, по-видимому, миллиарды лет.

Разумеется, не у всех вещей и явлений в космосе есть земные аналоги. Вам, скорее всего, не доводилось проходить сквозь облако светящейся плазмы температурой миллион градусов, и, ручаюсь, вы никогда не раскланивались на улице с чёрной дырой. Главное — универсальность физических законов, которые описывают даже такие неземные объекты. Когда спектральный анализ впервые применили к свету, исходящему от межзвёздных облаков, была обнаружена сигнатура, у которой тоже не было земного аналога. В таблице Менделеева вроде бы не оказалось подходящего места для нового элемента. Тогда астрофизики придумали временное название «небулий» — пусть побудет, пока не удастся разобраться, что к чему. Со временем выяснилось, что газовые облака в космосе до того разрежены, что атомы пролетают огромные расстояния, ни с чем не сталкиваясь. В таких условиях электроны внутри атомов могут выделывать фокусы, которые не наблюдаются в земных лабораториях. Сигнатура небулия принадлежала обычному кислороду, просто он вёл себя необычно.

В таких условиях электроны внутри атомов могут выделывать фокусы, которые не наблюдаются в земных лабораториях. Сигнатура небулия принадлежала обычному кислороду, просто он вёл себя необычно.

Универсальность физических законов свидетельствует, что, если мы высадимся на другую планету с развитой цивилизацией, тамошняя наука будет опираться на те же самые законы, что мы открыли и проверили здесь, на Земле, — даже если политические и общественные устои у них окажутся совсем другими. Более того, если вам захочется поговорить с пришельцами, они совершенно точно не поймут ни английского, ни французского, ни даже китайского. И никто не сможет предсказать, как они отнесутся к рукопожатию, даже если отростки у них на теле и вправду руки: как к знаку мира или как к объявлению войны. Так что лучше всего общаться на языке науки. Такая попытка была предпринята в 70-е годы прошлого века, когда были запущены «Пионер-10», «Пионер-11», «Вояджер-1» и «Вояджер-2». У этих четырёх космических зондов было достаточно энергии, чтобы с помощью гравитации планет-гигантов вырваться за пределы Солнечной системы. На «Пионерах» были установлены золотые пластинки с выгравированными научными пиктограммами, изображавшими устройство Солнечной системы, наше местоположение в галактике Млечный Путь и структуру атома водорода. «Вояджеры» на этом не остановились — на них летит и золотая грампластинка с записью различных звуков матери-Земли, в том числе сердцебиение человека, песни китов и избранные музыкальные композиции со всего мира, в частности, произведения Бетховена и Чака Берри. Это сделало послание более человечным, однако неясно, способны ли уши инопланетян разобрать, что они слышат, даже если предположить, что у них вообще есть уши. Моя любимая пародия на этот жест — шутка из телепередачи «Saturday Night Live» на канале NBC, где показали письменный ответ от инопланетян, обнаруживших космический зонд. В записке лаконично говорилось: «Пришлите ещё Чака Берри».

На «Пионерах» были установлены золотые пластинки с выгравированными научными пиктограммами, изображавшими устройство Солнечной системы, наше местоположение в галактике Млечный Путь и структуру атома водорода. «Вояджеры» на этом не остановились — на них летит и золотая грампластинка с записью различных звуков матери-Земли, в том числе сердцебиение человека, песни китов и избранные музыкальные композиции со всего мира, в частности, произведения Бетховена и Чака Берри. Это сделало послание более человечным, однако неясно, способны ли уши инопланетян разобрать, что они слышат, даже если предположить, что у них вообще есть уши. Моя любимая пародия на этот жест — шутка из телепередачи «Saturday Night Live» на канале NBC, где показали письменный ответ от инопланетян, обнаруживших космический зонд. В записке лаконично говорилось: «Пришлите ещё Чака Берри».

Научному прогрессу способствует не только универсальность физических законов, но и существование и неизменность физических постоянных. Величина гравитационной постоянной, она же постоянная Ньютона, или G, определяет силу гравитационного взаимодействия в ньютоновском уравнении всемирного тяготения. Неизменность гравитационной постоянной в течение огромных периодов времени неоднократно подвергали косвенной проверке. Если проделать некоторые вычисления, можно определить, что от гравитационной постоянной сильно зависит светимость звёзд.

Величина гравитационной постоянной, она же постоянная Ньютона, или G, определяет силу гравитационного взаимодействия в ньютоновском уравнении всемирного тяготения. Неизменность гравитационной постоянной в течение огромных периодов времени неоднократно подвергали косвенной проверке. Если проделать некоторые вычисления, можно определить, что от гравитационной постоянной сильно зависит светимость звёзд.

То есть если бы величина G в прошлом хоть немного отличалась от нынешней, количество энергии, выделяемой Солнцем, изменилось бы так сильно, что это противоречило бы имеющимся у нас биологическим, климатологическим и геологическим данным.

Вот такова однородность нашей Вселенной.

Шар — идеальная форма

В космосе почти не бывает ничего острого и угловатого — кроме кристаллов и обломков камня. В природе часто встречаются предметы и существа удивительной формы, однако особенно много круглого: список всего шарообразного практически бесконечен, от мыльных пузырей до наблюдаемой Вселенной как таковой. Простые физические законы очень способствуют возникновению именно сфер, а не других геометрических форм. Это настолько очевидно, что мы, когда ставим мысленные эксперименты, зачастую предполагаем, что что-то имеет форму сферы, именно для того, чтобы уловить основные принципы и закономерности, даже если знаем, что на самом деле предмет совсем не шарообразен. Короче говоря, если не понимаешь, что происходит в случае сферы, нельзя претендовать на то, что разбираешься в базовой физике предмета.

Простые физические законы очень способствуют возникновению именно сфер, а не других геометрических форм. Это настолько очевидно, что мы, когда ставим мысленные эксперименты, зачастую предполагаем, что что-то имеет форму сферы, именно для того, чтобы уловить основные принципы и закономерности, даже если знаем, что на самом деле предмет совсем не шарообразен. Короче говоря, если не понимаешь, что происходит в случае сферы, нельзя претендовать на то, что разбираешься в базовой физике предмета.

Сферы в природе создаются под влиянием различных сил, например поверхностного натяжения, которое хочет, чтобы предметы были как можно меньше по всем направлениям. Поверхностное натяжение жидкости, создающее мыльные пузыри, стискивает воздух со всех сторон. Цель пузыря — в считаные мгновения охватить заданный объём воздуха поверхностью минимальной площади. Так пузырь получится максимально прочным, поскольку мыльной плёнке не придётся растягиваться и становиться тоньше насущно необходимого. Простые вычисления, которые под силу старшекласснику, покажут, что единственная форма, дающая при заданном объёме минимальную площадь замкнутой поверхности, — это идеальная сфера. Более того, можно было бы экономить миллиарды долларов ежегодно на упаковочных материалах, если бы всю упаковку и для перевозок, и в магазинах делали шарообразной. Скажем, содержимое большой коробки кукурузных колечек для завтрака легко уместилось бы в сферическую пачку радиусом в 12 сантиметров. Однако практические соображения берут верх: никто не хочет гоняться за шарообразными продуктами по проходам супермаркета, если они случайно упадут с полки.

Простые вычисления, которые под силу старшекласснику, покажут, что единственная форма, дающая при заданном объёме минимальную площадь замкнутой поверхности, — это идеальная сфера. Более того, можно было бы экономить миллиарды долларов ежегодно на упаковочных материалах, если бы всю упаковку и для перевозок, и в магазинах делали шарообразной. Скажем, содержимое большой коробки кукурузных колечек для завтрака легко уместилось бы в сферическую пачку радиусом в 12 сантиметров. Однако практические соображения берут верх: никто не хочет гоняться за шарообразными продуктами по проходам супермаркета, если они случайно упадут с полки.

На Земле изготавливать шарики можно промышленно — например, если капать отмеренные дозы расплавленного металла в глубокую шахту. Как правило, капля, немного поколыхавшись, принимает сферическую форму, но ей нужно ещё некоторое время, чтобы застыть, прежде чем упасть на дно. На орбитальных космических станциях, где все предметы ничего не весят, можно просто аккуратненько брызгать отмеренными количествами расплавленного металла во все стороны, а потом спокойно ждать: шарики будут висеть в воздухе и остывать и в конце концов превратятся в идеальные сферы — поверхностное натяжение сделает за вас всю работу.

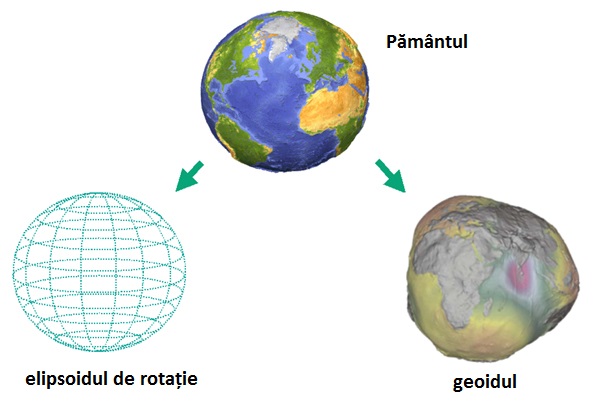

Крупные космические объекты становятся круглыми благодаря сговору энергии с гравитацией. Гравитация — это сила, которая заставляет вещество схлопываться по всем направлениям, но она не всегда побеждает, поскольку химические связи твёрдых тел очень прочны. Гималаи выросли против земного тяготения благодаря прочности кристаллических пород. Но прежде чем восхищаться величественными горами на суше, следует учесть, что расстояние от дна глубоководных океанских впадин до вершин высочайших гор составляет примерно двадцать километров, а диаметр Земли — около 12 000 километров. Так что всё это гигантские высоты и глубины лишь с точки зрения крошечных людишек, копошащихся на поверхности, а как космический объект Земля на удивление гладкая. Если бы у вас был суперогромный великанский палец и вы провели бы им по земной поверхности (вместе с горами и океанами), Земля показалась бы вам гладкой, словно бильярдный шар. Шикарные дорогие глобусы, на которых вылеплен земной рельеф, — это грубейшее преувеличение. Вот почему Земля из космоса выглядит точь-в-точь идеальной сферой — несмотря на все свои горы и долины, а также на то, что она слегка сплющена с полюсов.

Вот почему Земля из космоса выглядит точь-в-точь идеальной сферой — несмотря на все свои горы и долины, а также на то, что она слегка сплющена с полюсов.

К тому же земные горы — сущая ерунда по сравнению с горами на других телах Солнечной системы. Самая высокая гора на Марсе — гора Олимп — имеет высоту почти 20 километров и ширину у основания — почти 500 километров. По сравнению с ней гора Мак-Кинли на Аляске — низенький муравейник. Космический метод строительства гор очень прост: чем меньше гравитация на поверхности объекта, тем выше получаются горы. Земные горы не могут быть намного выше горы Эверест, иначе нижние слои скальных пород поддадутся и просядут под весом горы. Если гравитация на поверхности твёрдого тела достаточно низка, химические связи в скальных породах сопротивляются давлению собственного веса пород. А тогда возможна практически любая форма.

Две самые знаменитые небесные несферы — это Фобос и Деймос, спутники Марса, несколько похожие на апельсиновые дольки. На Фобосе, средний диаметр которого всего 22 километра, человек весом в 70 земных килограммов весил бы всего 115 граммов.

На Фобосе, средний диаметр которого всего 22 километра, человек весом в 70 земных килограммов весил бы всего 115 граммов.

В космосе поверхностное натяжение всегда заставляет каплю жидкости принимать форму сферы. Если видишь маленькое твёрдое тело подозрительно шарообразной формы, резонно предположить, что оно приобрело её в расплавленном состоянии. Если у капли или комка вещества очень большая масса, они могут состоять практически из чего угодно, а уж гравитация проследит, чтобы они стали шарообразными.

Большие и массивные облака газа в галактике могут слипаться и образовывать почти идеальные газовые сферы — звёзды. Но если звезда оказывается слишком близко к другому объекту со значительной гравитацией, сфера искажается — вещество звезды отрывается от неё. Когда я говорю «слишком близко», то имею в виду «слишком близко к полости Роша другого объекта»: это область, названная в честь математика Эдуарда Роша, жившего в середине XIX века, который изучал гравитационные поля в окрестностях двойных звёзд. Теоретически полость Роша — это объёмная оболочка в виде гантели, окружающая любые два объекта, которые движутся по орбитам друг вокруг друга. Если газообразное вещество из одного объекта выходит из своей оболочки, оно падает на второй объект. Это сплошь и рядом случается у двойных звёзд, когда одна из них разбухает, становится красным гигантом и переполняет свою полость Роша. Тогда форма красного гиганта перестаёт быть сферической и напоминает вытянутую конфету трюфель. Более того, то и дело случается, что одна из звёзд в паре — чёрная дыра, положение которой можно определить только по тому, как она обдирает свою компаньонку. Спирали газа, тянущиеся от гиганта через его полость Роша, разогреваются до колоссальных температур и сначала начинают светиться, а потом исчезают в недрах чёрной дыры.

Теоретически полость Роша — это объёмная оболочка в виде гантели, окружающая любые два объекта, которые движутся по орбитам друг вокруг друга. Если газообразное вещество из одного объекта выходит из своей оболочки, оно падает на второй объект. Это сплошь и рядом случается у двойных звёзд, когда одна из них разбухает, становится красным гигантом и переполняет свою полость Роша. Тогда форма красного гиганта перестаёт быть сферической и напоминает вытянутую конфету трюфель. Более того, то и дело случается, что одна из звёзд в паре — чёрная дыра, положение которой можно определить только по тому, как она обдирает свою компаньонку. Спирали газа, тянущиеся от гиганта через его полость Роша, разогреваются до колоссальных температур и сначала начинают светиться, а потом исчезают в недрах чёрной дыры.

Звёзды галактики Млечный Путь образуют большой плоский диск. Соотношение диаметра к толщине у него составляет тысячу к одному, так что наша галактика площе самого плоского блина на свете. Это даже больше похоже на какую-нибудь тортилью. Нет, диск Млечного Пути точно не сфера, однако, вероятно, изначально наша Галактика тоже была шарообразной.

Это даже больше похоже на какую-нибудь тортилью. Нет, диск Млечного Пути точно не сфера, однако, вероятно, изначально наша Галактика тоже была шарообразной.

Как она стала плоской, понять нетрудно: представим себе, что когда-то Галактика была большим шарообразным облаком коллапсирующего газа, которое медленно вращалось. При коллапсе шар вращался всё быстрее и быстрее — как фигуристы, когда они прижимают руки к телу, чтобы ускорить вращение. Галактика естественным образом сплющивалась с полюсов, а центробежные силы предотвращали коллапс в центре диска. Так что если бы колобок увлёкся фигурным катанием — в раннем детстве, когда его ещё не испекли, — плохой конец у сказки настал бы ещё раньше.

Все звёзды, сформировавшиеся в облаке Млечного Пути до коллапса, вращаются по широким высокоскоростным орбитам. Оставшийся газ, легко налипающий сам на себя, будто в воздухе сталкиваются две горячие зефирины, застревает в середине диска и отвечает за все последующие поколения звёзд, в том числе и за Солнце. В наши дни Млечный Путь не схлопывается и не расширяется, поскольку представляет собой гравитационно созревшую систему, где звёзды, вращающие-ся по орбитам над и под диском, можно считать скелетом первоначального сферического газового облака.

В наши дни Млечный Путь не схлопывается и не расширяется, поскольку представляет собой гравитационно созревшую систему, где звёзды, вращающие-ся по орбитам над и под диском, можно считать скелетом первоначального сферического газового облака.

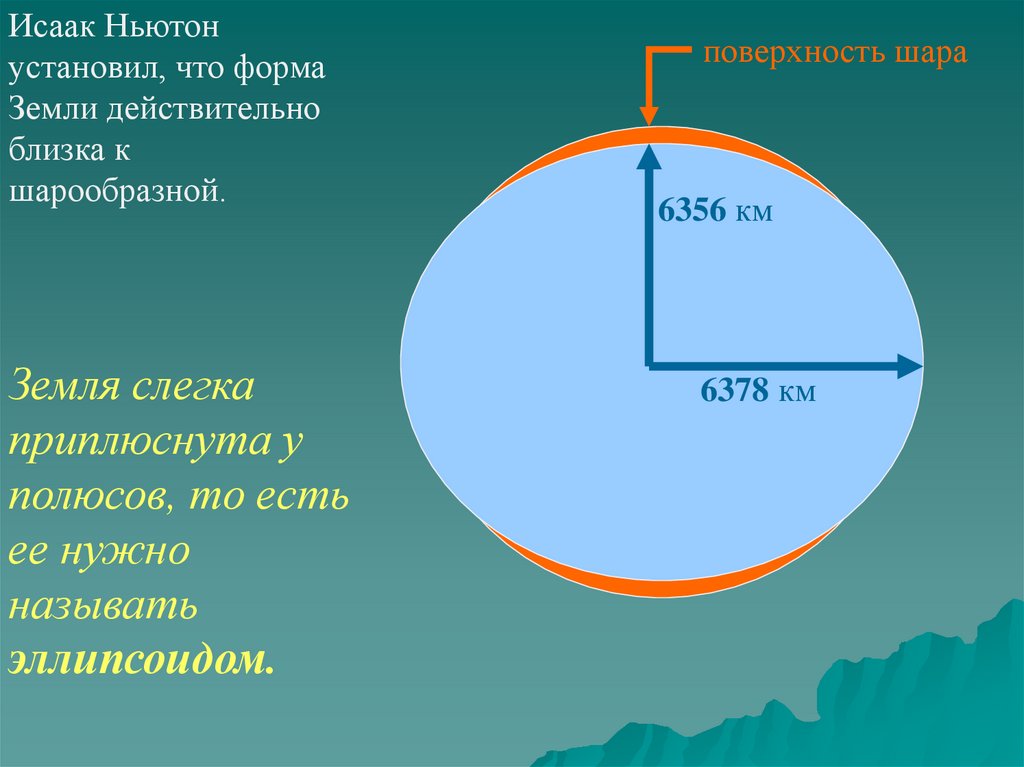

В целом вращающиеся предметы уплощаются, и именно поэтому диаметр Земли от полюса до полюса меньше, чем диаметр у экватора. Не очень заметно, всего на 0,3%, примерно на 40 километров. Однако Земля маленькая, по большей части твёрдая и вращается совсем не быстро. В земных сутках 24 часа, так что наша планета переносит то, что находится у неё на экваторе, со скоростью всего-то 1600 километров в час. Сравним хотя бы громадную, стремительно вращающуюся газовую планету Сатурн. Сутки на Сатурне пролетают всего за десять с половиной часов, так что его экватор вращается со скоростью 35 000 километров в час, а диаметр от полюса к полюсу на целых 10% меньше, чем в середине: эта разница заметна даже в маленький любительский телескоп.

Сплюснутые сферы принято называть сжатыми сфероидами, а сферы, вытянутые от полюса к полюсу, — вытянутыми сфероидами. В обычной жизни прекрасными, пусть и несколько гротескными примерами обеих геометрических форм служат гамбургер и хот-дог соответственно. Не знаю, как вам, а стоит мне отведать гамбургер, как я сразу же вспоминаю о Сатурне.

В обычной жизни прекрасными, пусть и несколько гротескными примерами обеих геометрических форм служат гамбургер и хот-дог соответственно. Не знаю, как вам, а стоит мне отведать гамбургер, как я сразу же вспоминаю о Сатурне.

горизонт — На какой высоте нужно быть, чтобы кривизна земли была видна глазу?

Зависит от вашего глаза. Вы можете осознать кривизну Земли, просто отправившись на пляж. Прошлым летом я был в научном круизе по Средиземному морю. Я сделал два снимка далекой лодки с интервалом в несколько секунд: один с самой нижней палубы корабля (левое фото), другой с нашей самой высокой смотровой площадки (примерно на 16 м выше; фото справа):

Лодка вдали, видимая с высоты 6 м (слева) и с высоты 22 м (справа) над поверхностью моря. Лодки находились примерно в 30 км друг от друга. Мои фотографии, сделанные камерой с 30-кратным оптическим зумом.

Часть лодки, отсутствующая на левом изображении, скрыта квазисферической формой Земли. На самом деле, если бы вы знали размер лодки и расстояние до нее, мы могли бы определить радиус Земли. Но так как мы это уже знаем, то поступим наоборот и выведем расстояние, на котором мы можем видеть полную лодку: 93m$ — это радиус Земли. График выглядит следующим образом:

На самом деле, если бы вы знали размер лодки и расстояние до нее, мы могли бы определить радиус Земли. Но так как мы это уже знаем, то поступим наоборот и выведем расстояние, на котором мы можем видеть полную лодку: 93m$ — это радиус Земли. График выглядит следующим образом:

Расстояние видимости d (вертикальная ось, в км) как функция высоты h наблюдателя над уровнем моря (горизонтальная ось, в м).

Всего с высоты 3 м над поверхностью горизонт виден на расстоянии 6,2 км друг от друга. Если у вас высота 30 м, то вы можете видеть до 20 км вдаль. Это одна из причин, по которой древние культуры, по крайней мере с шестого века до нашей эры, знали, что Земля изогнута, а не плоская. Им просто нужны были хорошие глаза. Вы можете прочитать из первых рук Плиния (1 век) о несомненной сферической форме нашей планеты в его Натуральная история .

Мультфильм, определяющий переменные, использованные выше. d — расстояние видимости, h — высота наблюдателя O над уровнем моря.

А если точнее задать вопрос. Осознание того, что горизонт ниже нормального (ниже, чем перпендикуляр к силе тяжести), означает осознание угла ($gamma$), на который горизонт опускается ниже плоского горизонта (угол между $OH$ и касательной к окружности в точке O , см. карикатуру ниже; это эквивалентно гамме в этом мультфильме). Этот угол зависит от высоты $h$ наблюдателя по уравнению:

$$

\gamma=\frac{180}{\pi}\times\arctan\left(\frac{\sqrt{2\times{R}\times{h}}}{R}\right)

$$

, где гамма в градусах, см. карикатуру ниже.

Это приводит к такой зависимости между gamma (вертикальная ось) и h (горизонтальная ось):

Угол горизонта под горизонтом плоской Земли ( гамма , в градусах, на вертикальной оси этого графика) как функция высоты ч наблюдателя над поверхностью (метры). Обратите внимание, что видимый угловой размер Солнца или Луны составляет около 0,5 градуса. .

.

Итак, на высоте всего 290 м над уровнем моря уже видно на 60 км и горизонт будет ниже нормы на такой же угловой размер солнца (полградуса). В то время как обычно мы не способны почувствовать это небольшое опускание горизонта, существует дешевое телескопическое устройство, называемое уровнемером, которое позволяет вам указывать в направлении, перпендикулярном гравитации, показывая, насколько опущен горизонт, когда вы находитесь всего на несколько метров.

Когда вы в самолете ок. На высоте 10 000 м над уровнем моря вы видите горизонт на 3,2 градуса ниже астрономического горизонта (OH), что примерно в 6 раз превышает угловой размер Солнца или Луны. А видно (при идеальных метеоусловиях) на расстояние до 357 км. Феликс Баумгартнер примерно удвоил это число, но фотографии, распространенные в новостях, были сделаны с очень широким углом, так что кажущаяся кривизна Земли, которую они предполагают, в основном является артефактом камеры, а не то, что на самом деле видел Феликс.

Эта кажущаяся кривизна Земли в основном является артефактом широкоугольного объектива камеры, а не тем, что на самом деле видел Феликс Баумгартнер.

Фазы луны

Эта идея фокуса исследуется через:

- Противопоставление студенческих и научных взглядов

- Критические идеи обучения

- Преподавательская деятельность

- Дополнительные ресурсы

Противопоставление студенческого и научного взглядов

Студенческий повседневный опыт

Учащиеся интерпретируют мир со своей собственной точки отсчета в качестве наблюдателя на поверхности Земли. Это имеет последствия для их понимания идей, которые включают в себя объекты очень большого и часто невообразимого масштаба, такие как система Солнца, Земли и Луны. Их представления о наблюдениях за Луной часто творческие и уникальные. Здесь высказаны некоторые более общие взгляды.

Эти идеи также связаны с идеей фокуса

День и ночь.

Учащиеся придерживаются ряда взглядов, используемых для объяснения освещения луны:

- мы можем видеть луну только ночью

- луна поглощает солнечный свет, а затем излучает его

- луна излучает свет

- луна сияет, потому что он яркий по сравнению с окружающей его тьмой.

Многие студенты считают, что фазы луны определяются:

- тень Земли

- облака, покрывающие часть Луны

- количество света, отраженного от Земли на Луну.

Исследования: Skamp (2004)

Научный взгляд

Земля — одна из нескольких планет, вращающихся вокруг Солнца, а Луна — вокруг Земли. Земля, по сути, представляет собой сферу, а Солнце — ближайшая звезда, представляющая собой невообразимо большой газовый шар, излучающий свет и тепло как продукты ядерных реакций.

Луна обращается вокруг Земли за 28 дней, а Земля за 365 дней:

- эта идея развивается в фокусе идеи

День и ночь.

Солнце всегда освещает половину луны, и мы можем видеть луну, потому что свет, излучаемый солнцем, отражается от поверхности луны. Освещенная форма Луны, которую мы видим с Земли, постоянно меняется, поскольку Луна вращается вокруг Земли в течение своего 28-дневного путешествия. Это видимое изменение формы Луны является следствием того, что мы видим меняющееся количество освещенной поверхности.

Освещенная форма Луны, которую мы видим с Земли, постоянно меняется, поскольку Луна вращается вокруг Земли в течение своего 28-дневного путешествия. Это видимое изменение формы Луны является следствием того, что мы видим меняющееся количество освещенной поверхности.

Ошибочно считается, что луна видна только ночью, но ее с трудом можно увидеть в дневное время.

Для получения более подробной информации, которая может быть полезна учащимся при моделировании системы Земли и Луны, см. ссылки на Digilearn (ниже) и:

- Звездное дитя НАСА

- Swinburne Astronomy Online Encyclopaedia

Критические обучающие идеи

- Земля и Луна являются сферами, а Солнце является звездой и излучает свет.

- Земля, Луна и Солнце являются частью Солнечной системы, в центре которой находится Солнце.

- Солнце находится так близко по сравнению с другими звездами, что является основным источником почти всего света, который мы наблюдаем днем, а также света, отраженного Луной.

- Луна не излучает собственный свет. Он виден, потому что отражает свет солнца, которое всегда освещает половину лунной сферы. Это можно наблюдать иногда днем, а иногда и ночью.

- Кажется, что Луна меняет форму каждый месяц, потому что каждый месяц мы видим различное количество освещенной поверхности Луны в разное время из-за взаимосвязи между положениями Земли, Солнца и Луны в любой конкретный момент времени.

Исследуйте отношения между представлениями о Земле, Луне и Солнце в

Карты развития концепции: (Гравитация, Солнечная система).

Студентов следует поощрять использовать дневные и ночные наблюдения Луны. Затем учащиеся должны быть направлены на разработку своих собственных вопросов для исследования и изучения. Таким образом, исследование становится более целенаправленным, а не просто упражнением по установлению фактов.

Предубеждения учащихся должны быть выявлены, а затем их понимание должно быть направлено и развито посредством обсуждения и практических занятий. Должны быть предоставлены возможности для создания моделей и манипулирования моделями, чтобы помочь учащимся объяснить свои идеи.

Должны быть предоставлены возможности для создания моделей и манипулирования моделями, чтобы помочь учащимся объяснить свои идеи.

Манипуляции с моделями также помогают учащимся увидеть движение Солнца, Земли и Луны с новой точки зрения, как наблюдателя всей системы, в отличие от их обычной точки зрения, как наблюдателя очень маленькой области на поверхность Земли.

Примечание. Схемы, подобные показанной, многочисленны в учебниках, однако их по-прежнему очень сложно интерпретировать, поскольку они требуют, чтобы учащийся расширил двухмерные представления до трех измерений, прежде чем они смогут им пригодиться.

На приведенной выше диаграмме читателю предлагается посмотреть вниз с Северного полюса Земли и представить Луну, находящуюся в нескольких положениях по мере ее движения по круговой орбите вокруг Земли. Прилагаемые изображения лица луны рядом с ключевыми позициями дают представление о том, как выглядело бы лицо луны, если бы учащийся представил, что он наблюдатель, находящийся на поверхности Земли и смотрящий на луну в направлении, указанном стрелками. .

.

Анимированное представление см. в симуляции, предоставленной Digilearn (ниже) или

- Классное задание Введение в астрономию

Преподавательская деятельность

Способствовать осмыслению и разъяснению существующих идей

Поощрять учащихся рисовать свои идеи о том, как выглядит система Земля и Луна (это позволит выявить существующие идеи учащихся) и связанные с ними объяснения учащихся может быть использован для изучения представлений учащихся о движении Земли, Луны и Солнца.

Обсуждение можно использовать для оспаривания существующих идей учащихся и помощи им в осмыслении своего понимания. Учащимся может потребоваться построить несколько рисунков, если они хотят рассмотреть критические идеи обучения, перечисленные выше.

Использование рисунков как процесса выявления и уточнения идей учащихся делает этот педагогический подход достаточно открытым и восприимчивым к идеям учащихся.

Учащиеся для сбора доказательств/данных для анализа

Учащиеся могут наблюдать за видимой формой луны и записывать, как луна выглядит в течение месяца.

ОС ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ №6 № 7 Тема: «Экологические системы »

ОС ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ №6 № 7 Тема: «Экологические системы »  (времена года)

(времена года)