Содержание

Космический мусор: проблемы и возможные решения

Космический мусор – это любой механизм или мусор, оставленный людьми в космосе. Например, спутники, которые вышли из строя и были брошены, слои краски, отлупившиеся от ракеты, даже предметы, потерянные астронавтами в открытом космосе.

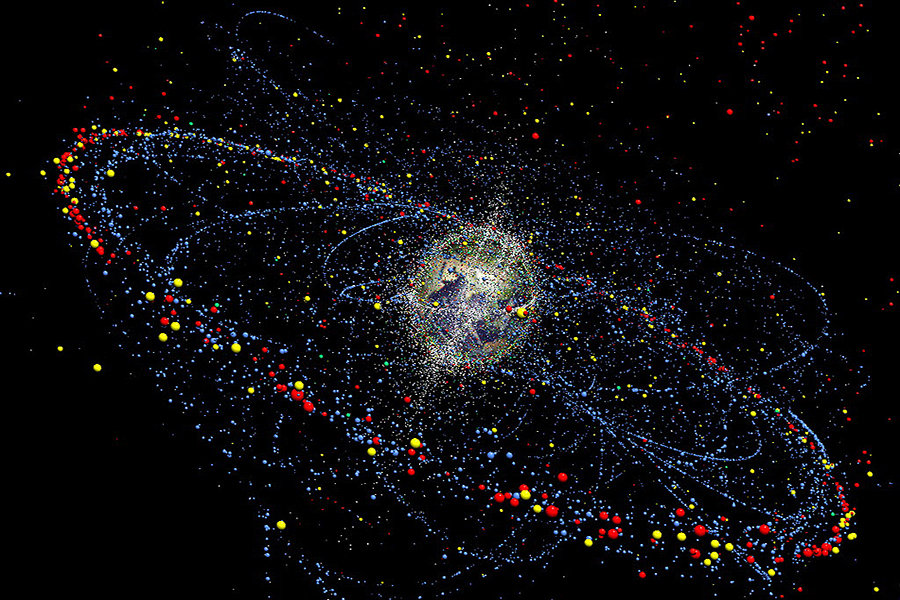

По данным статистики, количество космического мусора в 2021 году приблизилось к 30 тысячам единиц. Так, почти половина всего космического мусора, а именно 14 403 единицы – это зафиксированные части космического мусора, оставленного во Вселенной Россией. На втором месте находятся США – на орбите Земли сейчас дрейфует 8 734 единицы космического мусора. Третье место принадлежит Китаю – 4 688 частей. На Францию и Индию приходится по 994 и 517 частей соответственно.

Между пятью этими странами есть негласная договоренность – снижать захламленность космоса. Но главная проблема, что на сегодняшний день не существует никаких межгосударственных договоренностей на этот счет. Каждая страна пытается ограничить распространение космического мусора во Вселенной, например, выводить из космоса отработанные космические аппараты не позже, чем через 12 лет. Это частично решит проблему в будущем, но остается вопрос: что делать со старыми станциями, которые уже находятся в космосе.

Каждая страна пытается ограничить распространение космического мусора во Вселенной, например, выводить из космоса отработанные космические аппараты не позже, чем через 12 лет. Это частично решит проблему в будущем, но остается вопрос: что делать со старыми станциями, которые уже находятся в космосе.

Такой мусор летает во Вселенной со скоростью в 10 раз превышающей скорость пули. А сталкиваясь между собой эти объекты могут образовывать тысячи новых, более мелких, частиц мусора.

Кстати, самым старым космическим мусором во Вселенной считается американский спутник «Авангард-1» (Vanguard-1). Он был запущен в космос в 1958 году, а уже в 1964 году прекратил связь с Землей. Однако, по оценкам специалистов НАСА, спутник может быть вполне в рабочем состоянии и наматывать круги вокруг Земли еще как минимум 240 лет. А самым большим космическим мусором до 2001 года считалась российская станция «Мир», который запустили в 1987 году.

Захламление околоземного пространства может привести к «эффекту Кесслера» – ситуации, при которой осуществление космических полетов станет невозможным. Вращаясь на огромной скорости даже капли краски при попадании могут повредить скафандр, что и говорить об опасности столкновения станций и спутников. Космические аварии могут спровоцировать цепную реакцию – каскадный эффект столкновений частиц между собой, и в результате все пространство над Землей будет перекрыто тонким слоем мусора. Кроме того, такие обломки уже мешают работе земной телескопов.

Вращаясь на огромной скорости даже капли краски при попадании могут повредить скафандр, что и говорить об опасности столкновения станций и спутников. Космические аварии могут спровоцировать цепную реакцию – каскадный эффект столкновений частиц между собой, и в результате все пространство над Землей будет перекрыто тонким слоем мусора. Кроме того, такие обломки уже мешают работе земной телескопов.

Космический мусор в виде обломков уже выпадает и на землю. Под угрозой населенные пункты, промышленные объекты, транспортные коммуникации и так далее. Так, например, ядра комет состоят из космического мусора, камней, пыли, грязи и льда, рассказал эксперт. Они рассыпаются до мельчайших частиц и растягиваются вдоль орбиты кометы на высоте примерно 70 км.

Генеральная уборка для Вселенной

Над тем, как очистить Вселенную, сегодня думают ученые разных стран. Самый надежный способ сохранить космос – это меньше сорить. Значительную часть мусора составляют последние ступени ракетоносителя. Сейчас разрабатывается программа, согласно которой такие ступени ракетоносителей должны в обязательном порядке возвращаться на землю, и не оставаться в космосе.

Сейчас разрабатывается программа, согласно которой такие ступени ракетоносителей должны в обязательном порядке возвращаться на землю, и не оставаться в космосе.

В данное время разработаны и готовы к реализации следующие проекты по генеральной уборке космоса:

1. «Сачок» для ловли космического мусора. Устройство способно улавливать космический мусор и осуществлять его буксировку на орбиту захоронения. Изобретение предназначено для очистки околоземного космического пространства от относительно крупного по размеру мусора, такого, как прекратившие активное существование космические аппараты, разгонные блоки, последние ступени ракет.

2. Также, в качестве варианта очистки Вселенной от космического мусора, предлагается использовать активный спутник, который будет хватать посторонние объекты «гарпуном» или «сетью», разматывать трос и буксировать мусор в плотные слои земной атмосферы для уничтожения.

Однако, у обоих проектов один недостатков, они рассчитаны на крупный космический мусор, и никак не решают проблемы мелких частиц, которых в космосе большинство. В данное время эксперты отслеживают движение обломков больше 10 сантиметров, именно против них и направлены большинство из разрабатываемых в последнее время проектов, но есть много фрагментов космического мусора размером с пулю, и они, возможно, еще более опасны.

В данное время эксперты отслеживают движение обломков больше 10 сантиметров, именно против них и направлены большинство из разрабатываемых в последнее время проектов, но есть много фрагментов космического мусора размером с пулю, и они, возможно, еще более опасны.

В настоящее время японские ученые заняты разработкой космического спутника, который сможет при помощи лазера уничтожать дрейфующие на околоземной орбите мелкие обломки от ступеней ракет и другой мусор. Запустить его предполагается уже через два года.

В числе других проектов – разработки сингапурских ученых, которые планируют запускать спутники, которые будут собирать космический мусор на орбите Земли благодаря специальной «липучке». На поверхности спутника разместят листы, покрытые клеем, которые будут цеплять мусор размером более 10 сантиметров.

Главная проблема космического мусора, что утилизировать спутник или станцию дороже, чем их запустить. И все эти идеи: сетки, гарпуны, липучки – выглядят сомнительными по двум причинам. Во-первых, их реализация требует огромных средств. Во-вторых, они трудно выполнимы технически.

Во-первых, их реализация требует огромных средств. Во-вторых, они трудно выполнимы технически.

Вторая жизнь космического мусора

Ученые думают не только над проблемой сбора космического мусора, но и его утилизацией. Так, планируется собирать космический мусор и превращать его в новые космические станции. Производить такие работы специалисты хотят прямо на орбите.

В ближайшее время первый робот-строитель может полететь в космос, во время полета он будет практиковаться в сверлении металла, аналогично тому, из которого производят топливные баки ракет.

Если программа будет успешной, космический мусор из большой проблемы может превратиться в золотую жилу. Это может быть одним из крупнейших рынков будущего, а космос, наконец-то, может очиститься от мусора.

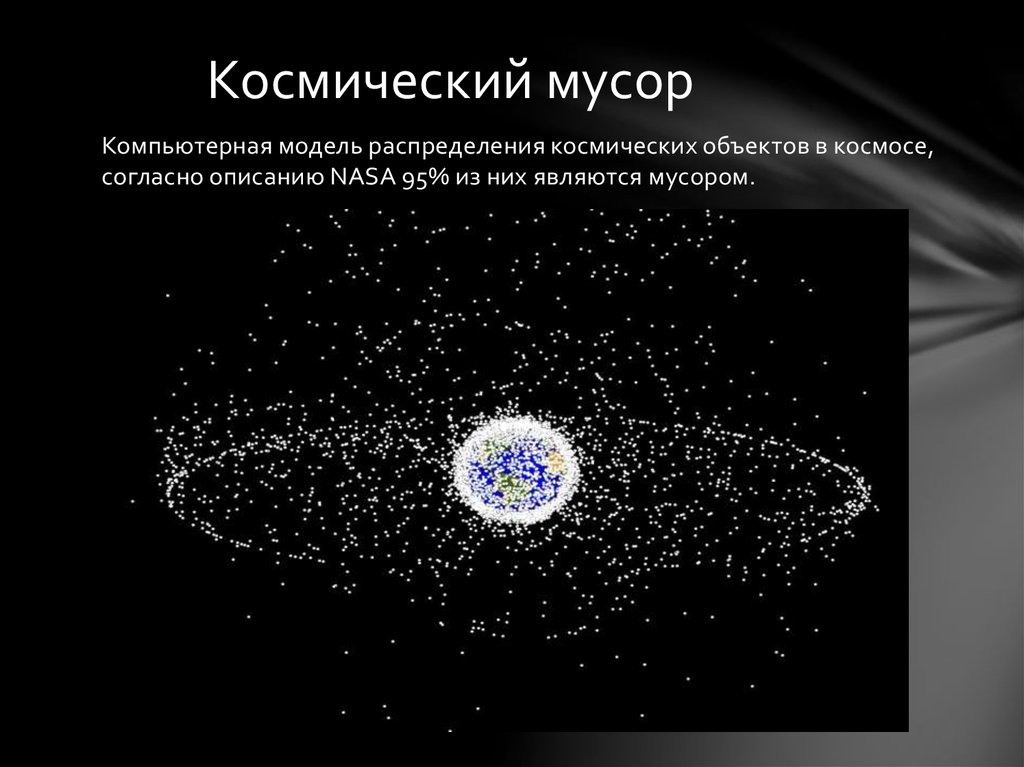

Космический мусор

Космический мусор — это все неработоспособные объекты, которые созданы человеком и на данный момент находятся в космосе, а также их фрагменты, появившиеся в результате разрушений. Это и сломавшиеся спутники, и разгонные блоки, и оборудование, выброшенное (и даже потерянное) космонавтами. К примеру, в ноябре 2008 года состав космического мусора пополнила сумка с инструментами, которую потеряла астронавт NASA Хайдемари Стефанишин-Пайпер, когда вместе с коллегой работала в открытом космосе снаружи Международной космической станции. Иногда космонавты специально оставляют сломанное оборудование в космосе, когда его нельзя вернуть внутрь станции для утилизации на грузовых кораблях. Баллистики в Центре управления полётами (ЦУП) специально рассчитывают в какую сторону запускать такие объекты, чтобы исключить столкновение со станцией на её следующих витках.

Это и сломавшиеся спутники, и разгонные блоки, и оборудование, выброшенное (и даже потерянное) космонавтами. К примеру, в ноябре 2008 года состав космического мусора пополнила сумка с инструментами, которую потеряла астронавт NASA Хайдемари Стефанишин-Пайпер, когда вместе с коллегой работала в открытом космосе снаружи Международной космической станции. Иногда космонавты специально оставляют сломанное оборудование в космосе, когда его нельзя вернуть внутрь станции для утилизации на грузовых кораблях. Баллистики в Центре управления полётами (ЦУП) специально рассчитывают в какую сторону запускать такие объекты, чтобы исключить столкновение со станцией на её следующих витках.

Однако большинство каталогизированных объектов мусора — это обломки космических аппаратов, образовавшиеся из-за более чем 290 взрывов (чаще всего из-за аварий двигательных установок спутников) и десяти известных столкновений на орбите. Взрывы и столкновения приносят наибольшие проблемы, потому что могут приводить к возникновению целых «облаков», состоящих из обломков. Так, в октябре 2012 года на орбите взорвался разгонный блок «Бриз-М», образовав облако из более чем 100 обломков, а в 2018 году произошёл взрыв дополнительного топливного бака разгонного блока «Фрегат», который использовался для вывода спутника «Ангосат-1», — после этого в каталоге космических объектов, ведущемся Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (англ. NORAD — North American Aerospace Defense Command) появилось ещё 25 новых обломков.

Так, в октябре 2012 года на орбите взорвался разгонный блок «Бриз-М», образовав облако из более чем 100 обломков, а в 2018 году произошёл взрыв дополнительного топливного бака разгонного блока «Фрегат», который использовался для вывода спутника «Ангосат-1», — после этого в каталоге космических объектов, ведущемся Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (англ. NORAD — North American Aerospace Defense Command) появилось ещё 25 новых обломков.

Инциденты, приводящие к появлению нового космического мусора, могут носить и искусственный характер — три из них произошли при испытании противоспутникового оружия Китаем, США и Индией. В январе 2007 года Китай уничтожил собственный спутник FengYun-1C ракетой средней дальности наземного пуска. Перехват произошёл на высоте 862 км на околополярной орбите, добавив в каталог NORAD более 3300 отслеживаемых единиц космического мусора, увеличив его размер на 25% всего за один инцидент. Год спустя, в феврале 2008 года, Соединённые Штаты перехватили свой аппарат ракетой SM-3. Во время поражения спутник-мишень находился на высоте 249 км, на почти круговой орбите. И если обломки от взрыва американского спутника быстро сгорели в атмосфере благодаря невысокой орбите, то от китайского ещё много лет будут летать в космосе. Ну а совсем недавно, в марте 2019 года, индийский спутник-мишень Microsat-R со второй попытки был уничтожен прямым попаданием кинетического перехватчика противоспутниковой системы XSV-1, созданной Индийской организацией военных исследований и разработок. Так Индия присоединилась к «клубу» стран с противоспутниковым оружием (оно было у СССР, теперь же есть у США, Китая и Индии). Как и американцы, индийцы использовали спутник-мишень на весьма низкой орбите (274 км), поэтому образовавшийся в ходе испытания космический мусор сгорит в атмосфере Земли уже в этом году.

Во время поражения спутник-мишень находился на высоте 249 км, на почти круговой орбите. И если обломки от взрыва американского спутника быстро сгорели в атмосфере благодаря невысокой орбите, то от китайского ещё много лет будут летать в космосе. Ну а совсем недавно, в марте 2019 года, индийский спутник-мишень Microsat-R со второй попытки был уничтожен прямым попаданием кинетического перехватчика противоспутниковой системы XSV-1, созданной Индийской организацией военных исследований и разработок. Так Индия присоединилась к «клубу» стран с противоспутниковым оружием (оно было у СССР, теперь же есть у США, Китая и Индии). Как и американцы, индийцы использовали спутник-мишень на весьма низкой орбите (274 км), поэтому образовавшийся в ходе испытания космический мусор сгорит в атмосфере Земли уже в этом году.

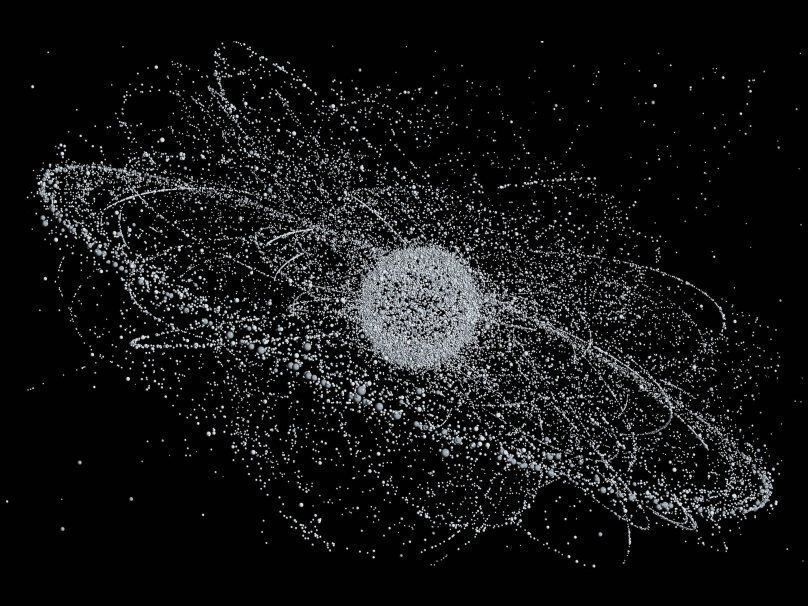

Моделирование показывает, что обломки, образованные уже состоявшимися взрывами и столкновениями, в течение нескольких десятилетий распределятся на орбитах высотой около 800-400 км. Это представляет серьёзную опасность для работающих там спутников, особенно учитывая планы по созданию новых спутниковых группировок связи Starlink (SpaceX), OneWeb, Telesat и Amazon на этих высотах. При этом срок жизни космического мусора, находящегося на орбитах выше 650 километров, исчисляется тысячами лет, так как аэродинамическое сопротивление атмосферы Земли на тех высотах уже недостаточно сильно. На более низких орбитах мусор быстрее теряет скорость и постепенно снижается, пока не войдёт в плотные слои атмосферы и не сгорит. Время жизни космического мусора на низких орбитах во многом связано с циклом солнечной активности Швабе-Вольфа (цикл длится в среднем 11 лет). В годы высокой активности атмосфера Земли немного «распухает», и мусор сгорает быстрее. При этом приблизительно 20-40% массы крупногабаритных космических кораблей или корпусов разгонных блоков, а также деталей спутников, изготовленных из тугоплавкой стали или титановых сплавов, могут достигать поверхности Земли.

Это представляет серьёзную опасность для работающих там спутников, особенно учитывая планы по созданию новых спутниковых группировок связи Starlink (SpaceX), OneWeb, Telesat и Amazon на этих высотах. При этом срок жизни космического мусора, находящегося на орбитах выше 650 километров, исчисляется тысячами лет, так как аэродинамическое сопротивление атмосферы Земли на тех высотах уже недостаточно сильно. На более низких орбитах мусор быстрее теряет скорость и постепенно снижается, пока не войдёт в плотные слои атмосферы и не сгорит. Время жизни космического мусора на низких орбитах во многом связано с циклом солнечной активности Швабе-Вольфа (цикл длится в среднем 11 лет). В годы высокой активности атмосфера Земли немного «распухает», и мусор сгорает быстрее. При этом приблизительно 20-40% массы крупногабаритных космических кораблей или корпусов разгонных блоков, а также деталей спутников, изготовленных из тугоплавкой стали или титановых сплавов, могут достигать поверхности Земли.

© ESA

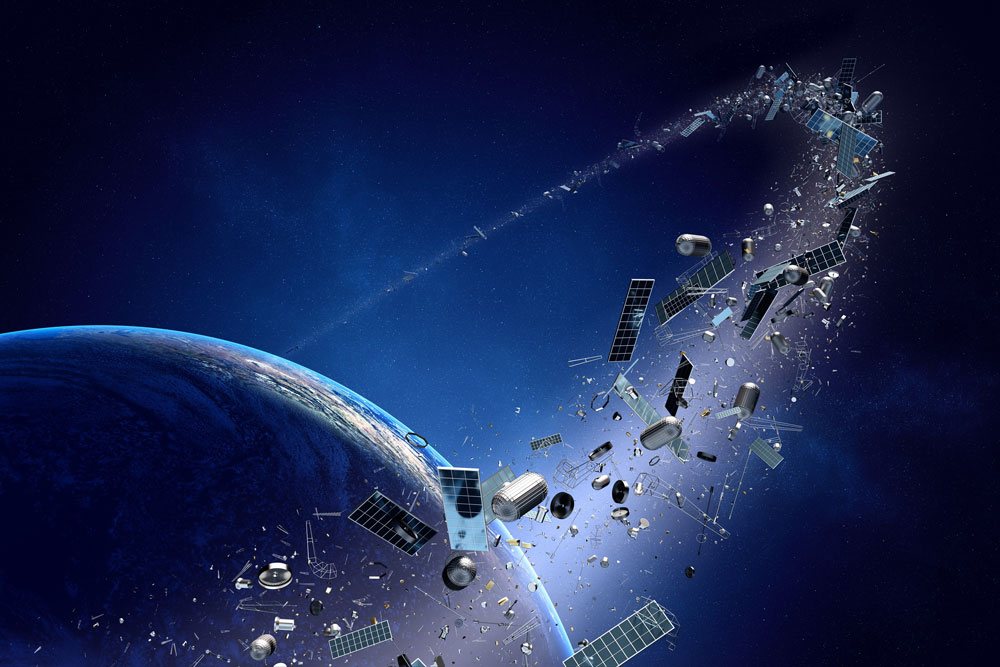

Художественная иллюстрация огромного количества спутников и космического мусора на орбите

Довольно большую часть космического мусора составляют отработавшие свой срок спутники. С момента запуска Советским Союзом самого первого из них — 4 октября 1957 года (отлетав 92 дня и сделав за это время 1440 витков вокруг Земли, он сгорел в плотных слоях атмосферы) — в космос было отправлено ещё более девяти тысяч спутников. Но в настоящее время функционируют только около двух тысяч, остальные же (те, что ещё не сгорели в атмосфере) стали космическим мусором. В экваториальной плоскости Земли на высоте 35 786 километров есть целое антропогенное кольцо, состоящее из геостационарных спутников, как действующих, так и неработоспособных, большая часть из которых была отведена при завершении эксплуатации на специальную «орбиту захоронения», расположенную на 200-300 километров выше геостационарной. Там они будут находиться очень долгое время, если их орбита не будет изменена какими-то внешними факторами, например, другим спутником или пролетающим рядом астероидом.

С момента запуска Советским Союзом самого первого из них — 4 октября 1957 года (отлетав 92 дня и сделав за это время 1440 витков вокруг Земли, он сгорел в плотных слоях атмосферы) — в космос было отправлено ещё более девяти тысяч спутников. Но в настоящее время функционируют только около двух тысяч, остальные же (те, что ещё не сгорели в атмосфере) стали космическим мусором. В экваториальной плоскости Земли на высоте 35 786 километров есть целое антропогенное кольцо, состоящее из геостационарных спутников, как действующих, так и неработоспособных, большая часть из которых была отведена при завершении эксплуатации на специальную «орбиту захоронения», расположенную на 200-300 километров выше геостационарной. Там они будут находиться очень долгое время, если их орбита не будет изменена какими-то внешними факторами, например, другим спутником или пролетающим рядом астероидом.

Кстати, самым старым объектом космического мусора на сегодняшний день также является спутник — это второй американский спутник «Авангард-1» (диаметр его сферической оболочки составляет всего 16,3 см), запущенный 17 марта 1958 года. Движется он по эллиптической орбите на расстоянии от 650 до 3800 км от Земли, что позволит ему ещё сотни лет не сгореть в атмосфере.

Движется он по эллиптической орбите на расстоянии от 650 до 3800 км от Земли, что позволит ему ещё сотни лет не сгореть в атмосфере.

Особую категорию опасности представляют используемые ранее военные спутники с урановыми ядерными энергетическими установками. Их выводили на низкую орбиту для радиолокационной разведки, а затем поднимали для захоронения на более высокую — около 800 км и выше, где они будут оставаться, предположительно, не менее 300 лет. Но порой ситуация выходила из-под контроля, что привело, в частности, к инциденту с аппаратом «Космос-954», над которым было утрачено управление. Он остался на низкой орбите и 24 января 1978 года упал на территорию Канады, частично разрушившись в плотных слоях атмосферы и вызвав радиоактивное заражение части Северо-Западных территорий. Это привело к международному скандалу.

Помимо орбит Земли, космический мусор есть также в межпланетном пространстве и на некоторых спутниках и планетах: это роверы, автоматические станции и мусор, выброшенный астронавтами на Луне.

В общей же сложности, по данным каталога NORAD, около Земли сегодня находится приблизительно 23 тысячи единиц космического мусора размером от 5 до 10 см (технической возможности отслеживать обломки меньшего размера практически нет), общая масса которых составляет более 7500 тонн.

Наиболее крупные объекты космического мусора могут достигать размера в несколько метров и весить по нескольку тонн. Но большой опасности они не представляют — их легко обнаружить и рассчитать траекторию движения. Куда большие риски несут мелкие сантиметровые осколки, особенно когда их много.

Скорость движения космического мусора ничем не отличается от скорости работоспособных искусственных спутников на тех же орбитах: 7,8-6,9 км/с на низких круговых, 1,5-10,0 км/с на высокоэллиптических, 3,1 км/с на геостационарной. Для сравнения: начальная скорость пули, выпущенной из автомата Калашникова (АК-74) в несколько раз меньше и составляет 910 м/с. Заметно меньше и скорость снаряда, выпущенного танком T-90, — 1,7 км/с. Поэтому даже человеку, далёкому от космоса, несложно представить, насколько опасным может быть пересечение орбит космических аппаратов с космическим мусором. Например, столкновение с 10-сантиметровым объектом повлечёт за собой катастрофическое разрушение типичного спутника, 1-сантиметровый кусочек мусора насквозь пробьёт корпус пилотируемого корабля или МКС, а 1-миллиметровый объект может вывести из строя какую-либо подсистему.

Поэтому даже человеку, далёкому от космоса, несложно представить, насколько опасным может быть пересечение орбит космических аппаратов с космическим мусором. Например, столкновение с 10-сантиметровым объектом повлечёт за собой катастрофическое разрушение типичного спутника, 1-сантиметровый кусочек мусора насквозь пробьёт корпус пилотируемого корабля или МКС, а 1-миллиметровый объект может вывести из строя какую-либо подсистему.

© ESA/NASA

Окно купола МКС, изготовленное из плавленого кварца и боросиликатного стекла, иногда страдает от ударов крошечных объектов космического мусора. Скол диаметром 7 мм.

© ESA/NASA

Фото входного отверстия, созданного на радиаторной панели космического челнока Endeavour в результате воздействия неизвестного космического мусора. Входное отверстие составляет в диаметре примерно 1⁄4 дюйма (6,4 мм), а выходное уже в два раза больше.

Первые столкновения космических аппаратов с космическим мусором начали регистрировать только в 1980-х годах, но теперь их вероятность возрастает каждый год. Как решить эту проблему, пока никто не знает, и чем больше будет аппаратов в космосе, тем больше будет расти её важность.

Как решить эту проблему, пока никто не знает, и чем больше будет аппаратов в космосе, тем больше будет расти её важность.

Например, в 2018 году российской системой по контролю околоземного космического пространства был осуществлён контроль выведения на орбиты 409 иностранных космических аппаратов и 11 межпланетных космических аппаратов. В сравнении с 2015 годом количество запускаемых аппаратов выросло в два раза, а по сравнению с 2010 — в пять раз. И если раньше фиксировались лишь единичные случаи разрушения космических объектов на орбите, то в 2018 году было зафиксировано уже 8 подобных случаев. В результате каталогизации фрагментов разрушений в каталог NORAD было включено более 1000 новых объектов.

© NASA

Панель солнечной батареи станции «Мир» с повреждениями от микрометеоритов и кусочков космического мусора.

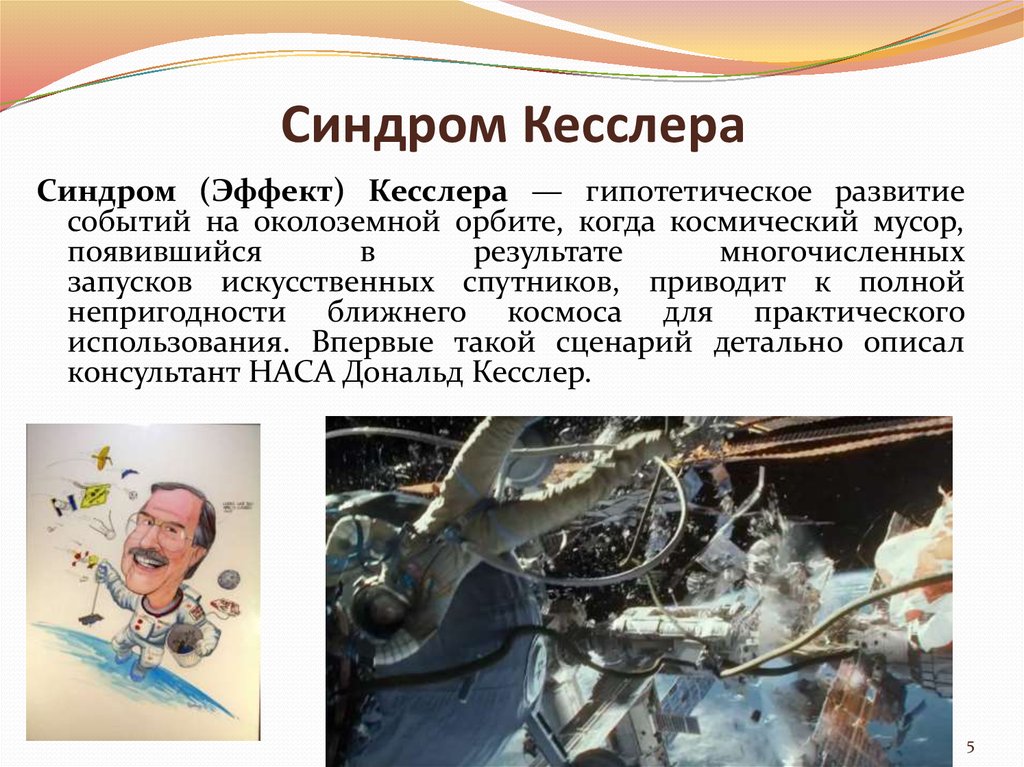

Важно отметить, что ещё в 1978 году был теоретически описан так называемый синдром Кесслера, который подобен эффекту домино на орбите: в случае превышения некоторого критического количества объектов космического мусора вероятность столкновений может начать неконтролируемо расти, в результате столкновений будет появляться новый мусор, что в конце концов сделает низкие орбиты непригодными для использования.

Одно из самых известных космических столкновений произошло в феврале 2009 года, когда столкнулись американский спутник связи Iridium и неработающий российский военный аппарат «Космос-2251». Их относительная скорость движения составляла порядка 14-16 км/с. В результате столкновения образовалось большое облако осколков, впоследствии разлетевшихся на огромную площадь. Другой пример: в январе 2013 года предположительно осколком китайского спутника FengYun-1C, оставшегося от испытания противоспутниковой ракеты, был выведен из строя российский научный калибровочный спутник BLITS.

Трасса полёта Международной космической станции, которая находится на почти круговой орбите на высоте чуть выше 400 км, регулярно пересекается с объектами космического мусора, которые постепенно снижаются с большей высоты. В двух основных Центрах управления полётами есть специалисты, оценивающие вероятность столкновения МКС с космическим мусором. Решающую роль играет ЦУП в Хьюстоне, но ЦУП в Королёве также проводит расчёты, получая данные от американских коллег. В российском ЦУПе используется Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая наряду с данными NORAD использует информацию российских средств контроля космического пространства.

В российском ЦУПе используется Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая наряду с данными NORAD использует информацию российских средств контроля космического пространства.

Манёвры по уклонению МКС от космического мусора выполняются двигателями служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции или с помощью пристыкованных российских грузовых кораблей «Прогресс». Это происходит примерно раз в 2-3 месяца. Если объект замечают слишком близко к станции, экипаж переходит в спускаемый аппарат корабля «Союз», который, с одной стороны, достаточно хорошо защищён, а с другой — позволит достаточно быстро эвакуироваться с МКС в случае столкновения. Основная опасность для станции — это нарушение герметичности, что опасно для жизни космонавтов и астронавтов. Поэтому модули станции закрыты щитами микрометеоритной защиты, которые способны выдержать удар наиболее мелких частиц метеороидов и космического мусора.

© NASA/Roscosmos

Поскольку ЦУПы отслеживают большие обломки, космические корабли с экипажами могут от них увернуться. Когда ожидается, что объект находится в нескольких милях от Международной космической станции, чтобы избежать столкновения путь станции корректируется. При этом МКС достаточно сильно защищена и может пережить удар с меньшими частями мусора.

Когда ожидается, что объект находится в нескольких милях от Международной космической станции, чтобы избежать столкновения путь станции корректируется. При этом МКС достаточно сильно защищена и может пережить удар с меньшими частями мусора.

© NASA

Скафандры космонавтов также помогают защитить членов экипажа от орбитального мусора и микрометеорных тел, когда космонавты находятся за пределами космической станции. Костюмы содержат слой прочного, тонкого материала, который защищает космонавтов от ударов. Этот слой сделан из материалов, используемых в бронежилетах.

Основной организацией по прогнозированию возможных столкновений в космосе является Центр объединённых космических операций Стратегического командования Вооружённых сил США. Он работает как с коммерческими спутниковыми операторами, так и с научными миссиями. В Европейском космическом агентстве и в Роскосмосе тоже есть свои службы по расчёту вероятности столкновения, использующие как свои данные радиолокационных и оптических наблюдений, так и американские. Их прогнозы позволяют оперативно реагировать на угрозы столкновения с космическим мусором.

Их прогнозы позволяют оперативно реагировать на угрозы столкновения с космическим мусором.

Получая данные о движении по всем объектам на околоземной орбите, специалисты могут рассчитать положение своего спутника и всех потенциально опасных для него космических тел. В базе есть все объекты размером больше 10 сантиметров — за исключением военных спутников США (эти данные засекречены). Данные российской системы по контролю околоземного космического пространства Воздушно-космических сил России засекречены полностью и предоставляются только государственным организациям.

Сейчас проблема «космического мусора» активно обсуждается на сессиях Комитета по использованию космического пространства в мирных целях ООН и на научных конференциях. Например, в апреле 2019 года в Институте космических исследований РАН прошла крупная конференция «Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы», где учёные обсудили основные способы наблюдения и прогнозирования угроз.

В практическую плоскость ситуацию с космическом мусором ещё только предстоит перевести, готовых технологий для уборки околоземных орбит нет — их нужно разработать и воплотить в жизнь. Но меры по ограничению появления нового мусора уже предпринимаются. Так, в настоящее время к низкоорбитальным спутникам выдвигается требование по их быстрому сходу с орбиты после завершения эксплуатации. Для небольших аппаратов стараются предусмотреть пассивные средства торможения в верхних слоях атмосферы. А крупные спутники и грузовые корабли снабжения МКС это делают с помощью торможения своими двигателями — они сводятся в специальный район захоронения космических аппаратов в южной части Тихого океана. Оно расположено значительно южнее острова Рождества, в 3900 км к востоку от новозеландского города Веллингтон. В этом районе запрещено судоходство и полёты авиации. Но, конечно, обломки спутников падают и в других районах Земли.

Но меры по ограничению появления нового мусора уже предпринимаются. Так, в настоящее время к низкоорбитальным спутникам выдвигается требование по их быстрому сходу с орбиты после завершения эксплуатации. Для небольших аппаратов стараются предусмотреть пассивные средства торможения в верхних слоях атмосферы. А крупные спутники и грузовые корабли снабжения МКС это делают с помощью торможения своими двигателями — они сводятся в специальный район захоронения космических аппаратов в южной части Тихого океана. Оно расположено значительно южнее острова Рождества, в 3900 км к востоку от новозеландского города Веллингтон. В этом районе запрещено судоходство и полёты авиации. Но, конечно, обломки спутников падают и в других районах Земли.

Что касается мусора, образовавшегося в результате жизнедеятельности космонавтов, то в прошлом, во времена орбитальных станций «Салют» и «Алмаз», его собирали в мешки и удаляли через шлюзовые камеры, после чего он самостоятельно снижался и сгорал в атмосфере. Теперь же весь мусор внутри МКС упаковывают в специальные пакеты и укладывают в грузовые корабли, например, в «Прогресс» — в итоге мусор сгорает в атмосфере при быстром управляемом спуске грузовика, тем самым не создавая дополнительных угроз на орбите.

Теперь же весь мусор внутри МКС упаковывают в специальные пакеты и укладывают в грузовые корабли, например, в «Прогресс» — в итоге мусор сгорает в атмосфере при быстром управляемом спуске грузовика, тем самым не создавая дополнительных угроз на орбите.

Что касается проектов по удалению с орбиты уже накопившегося мусора, то большинство из них существуют только на бумаге и не имеют финансирования для полноценных лётных испытаний. В основном они предлагают использовать космические аппараты с сетями либо с манипуляторами для сбора космического мусора и его последующего сведения в атмосферу вместе со «спутником-мусорщиком». Впрочем, первые прототипы «космических уборщиков» уже есть. Так, в сентябре 2018 года был проведён эксперимент со спутником RemoveDebris, разработанным британской компанией SSTL. Запущенный на грузовом корабле на МКС, он был выпущен за борт вместе с имитатором космического мусора. Во время испытаний аппарат успешно поймал в сеть свою цель. В будущем такие спутники смогут ловить неуправляемые обломки и сводить их в атмосферу.

© ESA–David Ducros

© NASA

RemoveDEBRIS – спутниковый исследовательский проект, целью которого является демонстрация различных технологий удаления космического мусора.

Также существуют проекты, направленные на предотвращение скапливания космического мусора на геостационарной орбите. Среди успешных работ можно отметить выведенный в октябре 2019 года на орбиту ракетой-носителем «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз» спутник Mission Extension Vehicle-1 компании Northrop Grumman. Такой аппарат может пристыковаться к большинству геостационарных спутников, чтобы за счёт своего топлива продлить их работу в точке стояния, а затем увести на орбиту захоронения. Первым таким обслуживаемым аппаратом станет Intelsat 901, чей срок службы с помощью MEV-1 будет увеличен на пять лет.

Но пока реальной возможности для массового активного удаления космического мусора с орбиты нет, и как скоро она появится, неизвестно. Описанный выше синдром Кесслера может серьёзно ограничить возможность вывода космических аппаратов в космос, а при определённых крайних условиях и полностью закрыть на десятилетия выход в космос для человечества. А пока нам остаётся только профилактика: к новым спутникам должны предъявляться определённые требования, которые закладываются в национальные законы о космической деятельности и в международные соглашения, например, в стандарты ISO (ISO 24113:2011 Space systems — Space debris mitigation requirements).

А пока нам остаётся только профилактика: к новым спутникам должны предъявляться определённые требования, которые закладываются в национальные законы о космической деятельности и в международные соглашения, например, в стандарты ISO (ISO 24113:2011 Space systems — Space debris mitigation requirements).

Кстати, посмотреть на проблему космического мусора своими собственными глазами можно в художественном фильме «Гравитация», где она показана очень красочно, хотя и с фактическими ошибками. А в Японии Макото Юкимура создал мангу «Странники» (ΠΛΑΝΗΤΕΣ), в которой очень реалистично показал работу отдела по утилизации космического мусора на околоземной орбите. По манге был снят аниме-сериал, который является одним из самых правдивых с точки зрения технической стороны космических полётов ближайшего будущего, где человечество смогло справиться с проблемой космического мусора, освоило Луну и Марс и отправило пилотируемую экспедицию к Юпитеру. Сможем ли мы это сделать в реальной жизни — вот в чём вопрос.

Краткая история космического мусора

В идеальную ночь для наблюдения за звездами — под ясным небом, свободным от светового загрязнения — человеческий глаз без посторонней помощи может увидеть тысячи ярких звезд, метеоритные дожди и даже Млечный Путь. Он может даже обнаружить один или два выведенных из эксплуатации спутника — всего лишь микрофракцию множества фрагментов космического мусора, которые способствуют перегруженности земной орбиты.

Космический мусор, или, в просторечии известный как космический мусор, считается любым искусственным объектом на орбите, не служащим полезной цели, и, как правило, является результатом прекращения эксплуатации космических аппаратов. Объекты, подходящие под эту классификацию, сильно различаются по размеру: от старых космических кораблей и ступеней ракет, с которых они были запущены, до микрообломков, похожих на пятна краски.

Возвращенные части космического телескопа Хаббла показали множество столкновений с орбитальным мусором. (Фото: НАСА)

(Фото: НАСА)

В настоящее время около 25 000 объектов космического мусора достаточно велики, чтобы их можно было отследить и каталогизировать, но с учетом мельчайших деталей — крышек линз, отслаивающейся изоляции или фрагментов и осколков, образовавшихся в результате «событий разрушения», таких как столкновение объектов. или взрывы — это число достигает миллионов. С учетом скорости движения по орбите почти весь мусор в космической среде может представлять угрозу для исправно функционирующих в настоящее время космических систем.

По мере того, как количество мусора продолжает расти из-за воздействия радиации и расширения деятельности с увеличением числа участников, риск устойчивого доступа в космос становится все более опасным.

Но как космическая среда, которая выглядит безмятежной и свободной от помех на снимках, сделанных астронавтами и космическими кораблями, испытала такой значительный всплеск космического мусора? Вот краткая история о том, как родился космический мусор, а также об исторических и постоянных усилиях людей следить за этой развивающейся проблемой.

Эра космических гонок

Запуск Спутника-1 в 1957 году привел к созданию первого фрагмента антропогенного орбитального мусора и выявил необходимость отслеживания этих объектов в космосе. (Фото: НАСА)

Запуск Спутника-1 в 1957 году не только привел к созданию искусственных орбитальных обломков — первая часть была ступенью ракеты, которая запустила искусственный спутник, а вторая — сам спутник, — но также выявила необходимость вести наблюдение за этими объектами в космосе. Это осознание побудило ВВС США создать Project Space Track, систему, которая отмечала искусственные космические объекты, принадлежащие зарубежным странам, а также те, которые были запущены внутри страны.

Сочетание академического любопытства и потребности в сборе разведывательной информации продолжало побуждать Соединенные Штаты к познанию этого нового и незнакомого рубежа. Была создана сеть радаров раннего предупреждения, чтобы следить за небом на предмет потенциальных приближающихся ядерных ракет. Эта система наблюдения помогла военным различать объекты на орбите, которые не представляли угрозы, и суборбитальное баллистическое оружие, которое представляло опасность. На основе собранной информации был создан каталог, который дал представление о прогнозируемом маршруте спутников над радиолокационными площадками.

Эта система наблюдения помогла военным различать объекты на орбите, которые не представляли угрозы, и суборбитальное баллистическое оружие, которое представляло опасность. На основе собранной информации был создан каталог, который дал представление о прогнозируемом маршруте спутников над радиолокационными площадками.

Космический мусор, движущийся с высокой скоростью по орбите Земли, может нанести значительный ущерб космическим аппаратам, о чем свидетельствует это изображение отверстия на панели радиатора космического корабля «Индевор». Входное отверстие имеет ширину около 0,25 дюйма, а выходное отверстие в два раза больше. (Фото: НАСА)

Активизация космической деятельности в 1960-х годах, от запусков до противоспутниковых испытаний (ASAT) и взрывов старых космических кораблей, еще больше способствовала образованию орбитального мусора.

Начались дополнительные инициативы по продолжению отслеживания космических кораблей, достигших и оставшихся на орбите. Эти проекты, такие как Североамериканское командование воздушной обороны (НОРАД) — теперь известное как Командование воздушно-космической обороны Северной Америки — Каталог космических объектов, стремились улучшить основу, заложенную в проекте «Космический трек».

Количество записей в этой базе данных почти утроилось 29 июня 1961 года, когда взорвалась верхняя ступень ракеты Thor-Ablestar.

Этот инцидент стал первым в истории разрушением спутника, в результате которого образовалось более 200 занесенных в каталог фрагментов. С годами количество занесенных в каталог объектов космического мусора, а также фрагментов, слишком мелких, чтобы их можно было отследить, продолжало расти.

Пропаганда сдерживания роста мусора

В 1978 году ученые НАСА Дон Кесслер и Бертон Кур-Пале опубликовали влиятельную статью, в которой предсказали синдром Кесслера: момент, когда популяция орбитального мусора будет расти в основном только за счет столкновений и не будет зависеть от новые действия по запуску. В результате их работы и всплеска космической деятельности проблема мусора привлекла дополнительное внимание.

Синдром Кесслера, названный в честь ученого НАСА Дона Кесслера, представляет собой момент, когда популяция орбитального мусора будет расти в основном только за счет столкновений и не будет зависеть от новых запусков.

На протяжении конца 1970-х и 1980-х годов одновременно росло количество космической деятельности, связанной с обломками, и создание программ для наблюдения и обеспечения идейного лидерства в отношении этих событий. Например, создание НАСА программы орбитального мусора (OPDO) в 1979 г.произошло вскоре после видимых повторных входов Космоса 954 и Скайлэба в 1977 и 1979 годах соответственно. Расположенный в Космическом центре Джонсона, OPDO начал переговоры с Европейским космическим агентством по поводу мусора в 1987 году, диалог, который в конечном итоге привлек к разговору другие агентства.

В 1980-х годах была создана Программа исследований космического мусора ВВС по мере того, как события, связанные с образованием мусора, шли с переменным успехом. Программа исследований началась, когда произошли многочисленные случаи фрагментации ракетных систем Delta, и США вмешались в испытания противоспутниковой системы.

В 1993 году был основан Межагентский координационный комитет по космическому мусору (МККМ). Целью этого международного форума является разработка руководящих принципов и координация усилий по борьбе с космическим мусором и связанными с ним рисками. Формирование многостороннего диалога по этому вопросу в конечном итоге окажется своевременным.

Целью этого международного форума является разработка руководящих принципов и координация усилий по борьбе с космическим мусором и связанными с ним рисками. Формирование многостороннего диалога по этому вопросу в конечном итоге окажется своевременным.

В это время Аэрокосмическая корпорация начала разрабатывать код моделирования разрушения, известный как IMPACT, и инструмент оценки опасности столкновения под названием DEBRIS в конце 1980-х и начала 1990-х годов. Предусмотрительность корпорации и развитие этих возможностей позволили Aerospace провести первый анализ рисков в режиме, близком к реальному времени, когда космический шаттл пролетел сквозь облако обломков, образовавшееся в результате распада ракеты, запустившей космический корабль «Клементина» НАСА и Организации по противоракетной обороне. . Два года спустя произошло первое известное столкновение двух отслеживаемых объектов, французского спутника и обломков французской ракеты, взорвавшейся почти десять лет назад.

Еще раз признавая растущую важность понимания этого аспекта космической среды, Aerospace создала в 1997 году Центр исследований орбитального и возвращающегося мусора (CORDS) для концентрации и координации внутренних усилий и обеспечения центрального контактного пункта для внешних запросов.

Инженерная модель Клементины, которая была передана из Лаборатории военно-морских исследований в Национальный музей авиации и космонавтики в 2002 году. Aerospace провела первый анализ рисков НАСА и Организации по противоракетной обороне «Клементина» в режиме, близком к реальному времени, когда он претерпел поломку. (Источник: Музей авиации и космонавтики)

CORDS предоставляет общедоступные прогнозы повторных входов в атмосферу с конца 1990-х годов, а в базе данных CORDS задокументированы космические корабли и другие объекты, которые повторно вошли в атмосферу Земли с 2000 года. (ODMSP) в 2001 г. (пересмотрено в 2019 г.) в качестве официального руководства правительства США по смягчению последствий и предотвращению роста мусора.

Другие страны приняли аналогичную политику, и IADC выпустила аналогичное международное руководство.

Понимание событий, вызывающих обломки

Исторически сложилось так, что распад был самым большим источником образования фрагментарного космического мусора, а тесты ASAT были одними из крупнейших одиночных событий. Миллионы смертоносных, но не отслеживаемых частиц могут быть следствием взрывных разрушений или противоспутниковых испытаний. Например, в результате распада Ariane 1 в 1986 г. было создано около 500 отслеживаемых фрагментов, а при распаде Pegasus/HAPS в 1996 г. было создано более 750 отслеживаемых фрагментов. Модели предполагают, что для каждого отслеживаемого фрагмента существуют от десятков до сотен неотслеживаемых фрагментов, и количество этого типа мусора увеличивается по мере уменьшения размера фрагмента.

Миллионы смертоносных, но не отслеживаемых частиц могут быть следствием взрывных разрушений или противоспутниковых испытаний. Например, в результате распада Ariane 1 в 1986 г. было создано около 500 отслеживаемых фрагментов, а при распаде Pegasus/HAPS в 1996 г. было создано более 750 отслеживаемых фрагментов. Модели предполагают, что для каждого отслеживаемого фрагмента существуют от десятков до сотен неотслеживаемых фрагментов, и количество этого типа мусора увеличивается по мере уменьшения размера фрагмента.

Относительно быстрая череда событий с обломками в конце 2000-х привела к тому, что руководители правительства США задали вопросы об обломках и риске, который они могут представлять для космических кораблей. Такие события, как китайское противоспутниковое испытание FY-1C в 2007 году, в результате которого было добавлено более 3500 отслеживаемых частей, и столкновение спутника Iridium 33 с российским спутником Cosmos 2251 в 2009 году, в результате которого было обнаружено более 2300 частей обломков, дали огромный толчок усилиям, связанным с столкновением. профилактика и уборка мусора.

профилактика и уборка мусора.

Такие события, как китайские противоспутниковые испытания FY-1C в 2007 году, в ходе которых было добавлено более 3500 отслеживаемых элементов, дали огромный толчок усилиям по предотвращению столкновений и очистке от мусора. На этом рисунке показано известное количество обломков FY-1C через месяц после его распада. Белая линия представляет собой орбиту Международной космической станции, а красная указывает на известные плоскости орбит обломков FY-1C. (Источник: Управление программы НАСА по орбитальному мусору)

В ответ на китайские испытания противоспутниковой системы 2007 года компания Aerospace создала Группу реагирования по анализу мусора (DART). Обладая опытом, начиная от алгоритмов реконструкции траектории и заканчивая моделированием высокоскоростных столкновений, команда обеспечивает унифицированный оперативный анализ непосредственных рисков для активных спутников среди полей обломков. Для долгосрочного анализа используется Инструмент прогнозирования среды аэрокосмического мусора (ADEPT) для изучения будущего населения и условий эксплуатации, чтобы предсказать влияние методов и политик эксплуатации.

В последние годы произошли значительные изменения в возможностях отслеживания мусора и сортировки новых массовых запусков созвездий на низкой околоземной орбите (НОО).

США. Вступила в строй система Space Fence космических сил, радарная система, которая является улучшением с точки зрения аппаратного и программного обеспечения, а 18-я эскадрилья космической обороны приняла на вооружение прототипы инструментов, созданные в результате научно-исследовательской работы по некоррелированным путям (UCT), поддерживаемой Aerospace. Как следует из названия, UCT — это когда траектория спутника не соответствует ни одному элементу в каталоге космических объектов.

Космическая среда будущего

В последние годы произошли изменения в среде космических операций, поскольку начали запускаться большие созвездия NewSpace, такие как Starlink и OneWeb, а коммерческие операции превысили правительственную и военную деятельность. Это можно проиллюстрировать изменением соотношения обломков и космических аппаратов: 75% против 25% в 2016 году и теперь 62% против 38%. Быстрое добавление активных космических аппаратов меняет соотношение космических аппаратов и мусора. НОО становится все более перегруженным, и потребность в управлении космическим движением становится острой для предотвращения столкновений и образования нового космического мусора. В 2018 году Директива 3 о космической политике призвала к созданию гражданской организации по управлению космическим движением и передаче ответственности за безопасность от военных.

Быстрое добавление активных космических аппаратов меняет соотношение космических аппаратов и мусора. НОО становится все более перегруженным, и потребность в управлении космическим движением становится острой для предотвращения столкновений и образования нового космического мусора. В 2018 году Директива 3 о космической политике призвала к созданию гражданской организации по управлению космическим движением и передаче ответственности за безопасность от военных.

В связи с увеличением количества запусков военных, гражданских и коммерческих организаций поддержка предотвращения столкновений становится ключевым компонентом запуска и операций на орбите. Хотя столкновение с космическим мусором маловероятно, увеличение количества космических аппаратов сужает окна запуска и создает новые эксплуатационные проблемы.

Обеспечение устойчивой космической среды в будущем потребует сотрудничества и сотрудничества между государственными, коммерческими и международными заинтересованными сторонами в космическом предприятии. На этом фото резервисты ВВС извлекают космический мусор — часть ракеты весом 480 фунтов, которая приземлилась в Монголии. (Фото ВВС США/старший сержант Линда Вельц)

На этом фото резервисты ВВС извлекают космический мусор — часть ракеты весом 480 фунтов, которая приземлилась в Монголии. (Фото ВВС США/старший сержант Линда Вельц)

В связи с тем, что эта граница становится все более перегруженной и оспариваемой, становится как никогда важным решать вопросы, связанные с космической устойчивостью, включая разработку возможностей для предотвращения и удаления орбитального мусора. К счастью, недавние миссии, такие как RemoveDEBRIS [1] и ELSA-d [2] , а также космические компании, такие как Astroscale [3] и ClearSpace [4] , активно продвигают технологии и решения для удаления мусора.

Кроме того, в конечном счете обеспечение устойчивой космической среды в будущем потребует сотрудничества и сотрудничества между государственными, коммерческими и международными заинтересованными сторонами в космическом предприятии.

Для успешного продвижения в новую космическую эру необходимы постоянные исследования, разработки и разработка политики. Многие опасались, что растущий мусор, предсказанный в «синдроме Кесслера», станет катастрофой, которая помешает устойчивому доступу в космос в будущем. Кесслер был прав, предсказывая рост обломков, но это медленный процесс, который может занять десятилетия или столетия. Если космическое предприятие будет осторожным в своей практике и примет меры для понимания, предотвращения и очистки мусора, воздействие может быть сведено к минимуму, а свобода действий в космосе может быть сохранена.

Многие опасались, что растущий мусор, предсказанный в «синдроме Кесслера», станет катастрофой, которая помешает устойчивому доступу в космос в будущем. Кесслер был прав, предсказывая рост обломков, но это медленный процесс, который может занять десятилетия или столетия. Если космическое предприятие будет осторожным в своей практике и примет меры для понимания, предотвращения и очистки мусора, воздействие может быть сведено к минимуму, а свобода действий в космосе может быть сохранена.

В компании Aerospace технические и политические эксперты реагируют на проблему мусора и ее возможные последствия в будущем. Многие эксперты, в том числе из Центра космической политики и стратегии Aerospace и недавно созданного Института космической безопасности, продвигают эту область посредством объективных исследований и стратегического анализа, чтобы сформировать лучшие отраслевые практики на будущее. Новые инновации, предлагающие перспективные решения, разрабатываются в лаборатории, и некоторые подходы могут уже существовать на борту космических аппаратов.

Среди неопределенного будущего одно остается несомненным: история космического мусора только начинается.

[1] RemoveDebris: https://www.airbus.com/en/products-services/space/in-space-infrastructure/removedebris

[2] ELSA-d: https://astroscale.com/ wp-content/uploads/2021/08/ELSA-d-Press-Kit-2021.pdf

[3] AstroScale: https://astroscale.com/

[4] ClearSpace: https://clearspace.today /

Космический мусор падает все чаще. Каковы шансы, что он может ударить кого-то или повредить имущество?

Только за последнюю неделю мы стали свидетелями двух отдельных инцидентов, когда космический мусор возвращался на Землю в неожиданных местах.

В субботу произошел неконтролируемый вход китайской ракеты Long March 5B над Малайзией. Вчера СМИ сообщили о некоторых частях космического корабля, обнаруженных в регионе Нового Южного Уэльса, и теперь подтверждено, что они были частью миссии SpaceX Crew-1.

По мере развития космической отрасли можно с уверенностью сказать, что такие инциденты будут становиться все более частыми, и они могут представлять опасность. Но какой именно риск?

Ракета-носитель Long March 5B Y3 была запущена с космодрома Вэньчан в китайской провинции Хайнань 24 июля. Часть ее обломков упала в Индийский океан в субботу.

Ли Ган/AP

Куски металла, несущиеся к нам

Космический мусор — оставшиеся компоненты космической системы, которые больше не нужны. Это может быть спутник, срок службы которого подошёл к концу (например, Международная космическая станция), или части ракетной системы, выполнившие свою задачу и выброшенные.

Читать далее:

Международная космическая станция вернется домой в огненном пламени, и Австралия, скорее всего, займет место в первом ряду.

На сегодняшний день Китай запустил три ракеты Long March 5B, и каждая из них намеренно оставлена на неконтролируемой орбите. Это означает, что не было никакого способа узнать, где они приземлятся.

Это означает, что не было никакого способа узнать, где они приземлятся.

Что касается обломков SpaceX, найденных в Снежных горах, SpaceX управляемым образом сводит части своей ракеты с орбиты и проектирует другие компоненты, которые сгорают при входе в атмосферу Земли. Но, как видно из последних новостей, не всегда все идет по плану.

Так насколько на самом деле опасен космический мусор?

Ну, насколько нам известно, только один человек пострадал от него. В 1997 году Лотти Уильямс, жительница Талсы, штат Оклахома, была поражена осколком. Он был размером с ее ладонь и предположительно был выпущен ракетой Delta II. Она подняла его, отнесла домой и сообщила властям на следующий день.

Однако по мере того, как все больше и больше объектов отправляются в космос и возвращаются обратно, шансы на то, что кто-то или что-то будет поражено, возрастают. Особенно это касается крупных неуправляемых объектов, таких как Long March 5B.

Из трех запусков этой модели ракеты:

- первый повторный запуск 11 мая 2020 года с посадкой компонентов на африканскую деревню

- второй повторно вошел 9 мая 2021 года недалеко от Мальдивских островов.

- , третий вернулся в субботу над Индонезией и Малайзией, обломки приземлились вокруг этих островов.

Так стоит ли мне беспокоиться?

Существует множество различных оценок вероятности попадания космического мусора в человека, но большинство из них находится в диапазоне 1 к 10 000. Это шанс любой раненый человек в любой точке мира. Тем не менее, вероятность того, что конкретного человека попадет под удар (например, вас или меня), составляет порядка одного к триллиону.

За этими оценками стоит несколько факторов, но пока давайте сосредоточимся на одном ключевом. На изображении ниже показан орбитальный путь, которому следовала недавняя ракета Long March 5B-Y3 в течение последних 24 часов (разные объекты движутся по разным орбитальным путям), а также место ее повторного входа в атмосферу, отмеченное красным.

Как видите, ракета довольно долго находится на орбите над землей.

Орбиты за последние 24 часа этапа Long March 3B-Y3. Красная звезда указывает приблизительное место повторного входа.

Красная звезда указывает приблизительное место повторного входа.

В частности, на этих орбитах аппарат проводит около 20% своего времени над землей. Широкая оценка говорит нам, что 20% земли заселено, а это означает, что существует 4%-ная вероятность повторного входа Long March 5B над населенной территорией.

Это может показаться довольно высоким. Но если учесть, сколько «обитаемой земли» на самом деле покрыто людьми, то вероятность травм или смерти становится значительно меньше.

С другой стороны, вероятность повреждения имущества выше. Он может достигать 1% для любого повторного входа в атмосферу Long March 5B.

Кроме того, общий риск, связанный с космическим мусором, будет возрастать по мере увеличения количества запускаемых и возвращающихся в атмосферу объектов. Текущие планы компаний и космических агентств по всему миру предполагают еще много-много запусков.

Китайская космическая станция Тяньгун должна быть завершена к концу года. А Южная Корея недавно стала седьмой страной, запустившей спутник тяжелее одной тонны, и планирует расширить свой космический сектор (наряду с Японией, Россией, Индией и Объединенными Арабскими Эмиратами).

А Южная Корея недавно стала седьмой страной, запустившей спутник тяжелее одной тонны, и планирует расширить свой космический сектор (наряду с Японией, Россией, Индией и Объединенными Арабскими Эмиратами).

Весьма вероятно, что шансы попасть под удар будут только расти (но будем надеяться, что они останутся очень низкими).

Как мы можем подготовиться?

На ум приходят два вопроса:

- можем ли мы предсказать возвращение обломков?

- что мы можем сделать, чтобы снизить риск?

Начнем с прогнозов. Может быть чрезвычайно сложно предсказать, где объект на неконтролируемой орбите снова войдет в атмосферу Земли. Общее эмпирическое правило гласит, что неопределенность предполагаемого времени входа в атмосферу будет составлять от 10% до 20% оставшегося орбитального времени.

Это означает, что объект с прогнозируемым временем входа в атмосферу через десять часов будет иметь запас неопределенности около одного часа. Итак, если объект обращается вокруг Земли каждые 60-90 минут, он может проникнуть куда угодно.

Улучшение этого предела неопределенности является большой проблемой и потребует значительного объема исследований. Даже в этом случае маловероятно, что мы сможем предсказать место повторного входа объекта более точно, чем в пределах 1000 км.

Способы снижения риска

Снижение риска — непростая задача, но есть несколько вариантов.

Во-первых, все объекты, выведенные на околоземную орбиту, должны иметь план безопасного ухода с орбиты в безлюдную зону. Обычно это SPOUA (необитаемый район южной части Тихого океана), также известный как «кладбище космических кораблей».

Также есть возможность тщательно спроектировать компоненты, чтобы они полностью распадались при входе в атмосферу. Если все сгорит при попадании в верхние слои атмосферы, существенного риска уже не будет.

Уже есть некоторые руководящие принципы, требующие минимизации риска космического мусора, такие как руководящие принципы Организации Объединенных Наций по долгосрочной устойчивости космической деятельности, но механизмы для них не указаны.