Содержание

Становление научно-популярных журналов в России

Исследование этапа зарождения научно-популярного журнала в России показывает, что рождение этого типа отечественной периодики происходило в первой четверти XVIII в. в недрах вновь созданной Академии наук. В ней на тот момент сосредоточилась и издательская деятельность, ибо изначально в обязанность Академии входила популяризация наук в стране. Этот период отмечен активизацией распространения естественно-научных знаний. В середине века свое успешное издательское дело открывает только что созданный Московский университет. Век XVIII в итоге завершается выпуском журналов, в том числе и популяризирующих науку, дифференцированных по тематике, профессиональному и возрастному назначению.

Ключевые слова: популяризация науки, журнал, зарождение, история

История показывает, что зарождение популяризации науки и научно-популярного журнала впрямую связано с усилением развития промышленности и науки в стране. В годы царствования Петра Первого в России стало стремительно расти количество новых предприятий, в строй входили крупнейшие для того времени металлургические заводы, активно развивалось судостроение. Уже тогда Россия решала очень сложные практические задачи в области техники. Здесь строили речной и морской флот, лили самые крупные в мире колокола и пушки, возводили храмы и крепости, заводили железоделательные, полотняные, бумажные, стеклянные мануфактуры.

В годы царствования Петра Первого в России стало стремительно расти количество новых предприятий, в строй входили крупнейшие для того времени металлургические заводы, активно развивалось судостроение. Уже тогда Россия решала очень сложные практические задачи в области техники. Здесь строили речной и морской флот, лили самые крупные в мире колокола и пушки, возводили храмы и крепости, заводили железоделательные, полотняные, бумажные, стеклянные мануфактуры.

В результате была начата регулярная подготовка отечественных квалифицированных специалистов, обладавших необходимыми для инженерного дела математическими и техническими знаниями. Таким образом, всем ходом развития российской экономики уже были востребованы естественно-научные и технические дисциплины, что в результате и привело сначала к печатанию естественнонаучных сочинений, затем технических и, наконец, научно-популярных.

Петру I и его единомышленникам во что бы то ни стало хотелось «уровняться с европейскими государствами ровно». Потому он заботился о том, «как бы кратчайший и способнейший путь изобрести, чтобы завести науки и оным людей своих, елико мощно скорее, обучити». Ведь науки мало производить, надо «оные распространять», а чтобы распространять, надо их знать. Он считал, нужно «все завести», в том числе и «сочинение социетета наук», «подобно как в Париже, Лондоне, Берлине и прочих местах» (Каллаш, 1903: 5).

Потому он заботился о том, «как бы кратчайший и способнейший путь изобрести, чтобы завести науки и оным людей своих, елико мощно скорее, обучити». Ведь науки мало производить, надо «оные распространять», а чтобы распространять, надо их знать. Он считал, нужно «все завести», в том числе и «сочинение социетета наук», «подобно как в Париже, Лондоне, Берлине и прочих местах» (Каллаш, 1903: 5).

У истоков русской познавательной литературы стоит рукописная книга. До начала XVIII в. это единственный источник естественнонаучных сведений. Очень дорогая, доступная лишь официальным учреждениям да немногочисленным личным библиотекам титулованных особ и образованной знати, она была недосягаема для других слоев населения. Потому большое значение имели изданные в начале XVIII в. по указанию Петра I труды крупнейших европейских ученых. Главным образом, мировоззренческие сочинения о Вселенной, Земле, истории.

Первые научно-популярные периодические издания в России, называемые месяцесловами, календари продолжили развитие популяризации науки. Ежегодно печатаемые, они сыграли заметную роль в распространении знания в стране. Эти источники публиковали материалы по географии, истории, медицине. В 1708 г. в Москве вышел первый календарь на 1709 г.

Ежегодно печатаемые, они сыграли заметную роль в распространении знания в стране. Эти источники публиковали материалы по географии, истории, медицине. В 1708 г. в Москве вышел первый календарь на 1709 г.

В начале XVIII в. считалось просто неприличным не иметь своей академии искусств и наук. Еще в 1660 г. создано Лондонское королевское общество, в 1666 — Парижская, а в 1700 — Берлинская академии наук. Россия также продемонстрировала свою «военную и экономическую мощь» созданием в 1724 г. своей Академии. Джон Бернал скажет потом: «Петр Великий считал науку одним из аспектов своего плана создания независимой в экономическом и военном отношении России. Хотя вначале ему пришлось заполнить штат академии иностранцами, по большей части немцами и французами, однако целью его было создать подлинно национальный научный институт» (Кузнецов, 2005: 188).

Большое внимание уделялось изучению природы России, поиску и практическому освоению месторождений полезных ископаемых. Еще во второй половине XVI в. Россия активно осваивала огромные территории, находящиеся к востоку от ее исторического ядра. Все это подталкивало к систематическому изучению восточных районов, чем и занялась Академия наук. По сути, она была тогда единственным специализированным научным учреждением в стране. Академия к тому же была задумана и создана как центр науки и ее распространения через обучение и печать. Потому издательское дело в России в начале второй четверти XVIII в. в ней и сосредоточилось, что и определило основные направления популяризации и ее формы.

Еще во второй половине XVI в. Россия активно осваивала огромные территории, находящиеся к востоку от ее исторического ядра. Все это подталкивало к систематическому изучению восточных районов, чем и занялась Академия наук. По сути, она была тогда единственным специализированным научным учреждением в стране. Академия к тому же была задумана и создана как центр науки и ее распространения через обучение и печать. Потому издательское дело в России в начале второй четверти XVIII в. в ней и сосредоточилось, что и определило основные направления популяризации и ее формы.

Значительным событием в истории популяризации науки был перевод поэтом-сатириком XVIII в А. Кантемиром книги секретаря Парижской академии наук Б. Фонтенеля «Разговоры о множестве миров» («Entretiens sur la pluralite des mondes», Санкт-Петербург, 1740). Вышедшая в 1686 г., она в популярной форме излагала учение Коперника и Декарта. Успех книги был исключительным. Она стала библиографической редкостью, так как по требованию Синода подлежала изъятию из-за остроты суждений, проявившихся в переводе автора.

При этом Кантемир удачно выполнил другую сложную задачу своего времени. «Русская научная терминология не была еще разработана, и переводчику пришлось внести много новых слов. Некоторые из них удержались до настоящего времени, частично же заменились со временем более удачными. Едва ли не первый он говорил о понятии, средоточии, плотности, называл физику естественной, астрономию — звездозаконием и приводил в примечаниях разъяснения малопонятных слов», — писал К.И. Шафрановский (Шафрановский, 1945: 224—225).

Познакомившись во время своего заграничного путешествия с печатными газетами, Петр I задумал пересадить на нашу почву и это «могучее орудие общественного воспитания». Официально признанной «точкой отсчета» нашей периодической печати стал день выхода газеты под названием «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в московском государстве и в иных окрестных странах». Именно этот номер «дошел до нас в печатном виде» еще «кириллическим шрифтом». Выходившая с 1702 г. газета, позднее сменившая свое название на «Санкт-Петербургские ведомости», в 1726 г. была передана Академии наук. Однако понадобились «добрые четверть века», чтобы первая русская газета превратилась в регулярное издание, какими «Санкт-Петербургские ведомости» стали с 1728 г.

Выходившая с 1702 г. газета, позднее сменившая свое название на «Санкт-Петербургские ведомости», в 1726 г. была передана Академии наук. Однако понадобились «добрые четверть века», чтобы первая русская газета превратилась в регулярное издание, какими «Санкт-Петербургские ведомости» стали с 1728 г.

У истоков популяризации науки в России, как отмечают исследователи, стояли передовые люди эпохи — талантливый переводчик А. Кантемир, ученый-самородок М.В. Ломоносов, удачливый издатель Н.И. Новиков, определившие ее дальнейшее развитие. В этом ряду уместно упоминание немецкого подданного Г.-Ф. Миллера (1705—1783) — первого редактора первого в России научнопопулярного периодического издания, рожденного в Академии наук. Первый журнал, точнее некоторый «намек» на него, появляется в 1728 г. Адъюнкт академии Герхард-Фридрих Миллер задумал при «Санкт-Петербургских ведомостях» издавать особые приложения: «Месячные исторические, генеалогические и географические примечания к ведомостям».

Петровские реформы первой четверти XVIII в. привлекли «огромное количество новых понятий и соответствующих им слов в русское сознание». Но все же подготовка рядового русского читателя для чтения такой серьезной газеты была недостаточна. Нуждавшиеся в объяснении упоминавшиеся понятия и имена так сильно загромождали газету, что начали печататься в виде прибавлений. Вскоре «Примечания» стали для читателей «чем-то вроде справочного словаря».

По свидетельству П.Н. Беркова, «Из этого решения, к счастью для русской культуры, выросло нечто совершенно иное: вместо лексикона (словаря. — В.П.) стал выходить журнал, содержавший разнообразные научно-популярные статьи, стихи и т.п.» (Берков, 1945: 216). Он же пишет, что в архиве Академии наук сохранилось письмо историка В.Н. Татищева от 16 августа 1731 г., в котором «говоря об академических делах, Татищев, между прочим, указывает, что издаваемые Академией “Примечания” много читаются, вызывают большой интерес, и даже создалась уже известная привычка искать в них ответ на некоторые вопросы» (там же: 217—218).

Редчайший «вкладной листок», сохранившийся в библиотеке Академии наук и долго остававшийся неизвестным, показывает историю возникновения «Примечаний». И хотя «Примечания к Ведомостям» задумывались лишь как материал, необходимый русскому читателю, однако Академия наук вскоре начала параллельный выпуск текстов для читателей немецкой версии газеты «Sankt-Peterburgische Zeitung», учитывая проявленный к ним интерес. По свидетельству исследователей, в основном материал обоих изданий совпадает, но в литературном отношении русское издание намного ценнее. В октябре 1742 г. вышел последний выпуск «Примечаний».

Научный уровень «Примечаний» был высок, ведь составителями его номеров выступали ведущие в своей области ученые — Г. Крафт, Л. Эйлер, И. Вейтбрехт, Г. Рихман и другие. Существовавший же надзор в Академии наук «создал заслон для псевдонаучных рассуждений, столь часто встречавшихся в других изданиях того времени». В несомненную заслугу поставлена переводчикам «Примечаний» (среди которых некоторое время трудился и М. В. Ломоносов) «разработка русского научно-популярного языка». Они качественно выполняли свою работу «при удивительной иногда беспомощности языковых средств».

В. Ломоносов) «разработка русского научно-популярного языка». Они качественно выполняли свою работу «при удивительной иногда беспомощности языковых средств».

К 1728 г. относится возникновение первого отечественного научного журнала: «Краткое описание комментариев Академии наук» («Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae»). В нем были собраны или изложены труды академиков за 1726 г. Книга была разделена на три части — «математический, фисический и исторический классы». В первый том «Краткого описания» вошло 30 статей петербургских академиков и нескольких иностранных членов-корреспондентов.

Русское издание готовилось одновременно с печатанием трудов на латинском языке. Переведенные на русский язык статьи «помещались в извлечениях и снабжались введениями», чтобы облегчить их понимание. Академия наук тем самым исполняла одно из положений, выдвинутых Петром Первым: «Каждый академикус обязан в своей науке добрых авторов, которые в иных государствах издаются, читать, и тако ему лехго будет экстракт из оных сочинять. Сии экстракты с прочими изобретениями и рассуждениями имеют от Академии в назначенные времена в печать отданы быть» (Шафрановский, 1945: 213).

Сии экстракты с прочими изобретениями и рассуждениями имеют от Академии в назначенные времена в печать отданы быть» (Шафрановский, 1945: 213).

Перевод кратких извлечений из научных работ на русский язык вызвал, однако, большие трудности, ведь переводчики еще «не обладали необходимыми навыками», не было «разработанной научной терминологии», не было и «подготовленного контингента читателей научной литературы». Лишь в дальнейшем выработался литературный язык, позволивший излагать научные вопросы более просто и понятно, чем в «Кратком описании Комментариев Академии наук».

Академик Г.-Ф. Миллер писал: «При всем том книгу никто не хотел похвалить: не умели понять, что читали, и свое неуменье называли темнотою изложения и неверностью перевода: вследствие чего издание не продолжалось» (там же: 214). И все же эта книга, по мнению К. И. Шафрановского, была первенцем научных изданий Академии на русском языке и первой ее попыткой популяризации научных знаний.

Такого же характера и «Содержание ученых рассуждений Императорской академии наук» (1748—1754). Оно «сочинено особливо для российского народа, чтоб оному во удовольствие любопытства яснее понять можно было, в чем именно авторы сих разсуждений о приращении наук полагали старание». Но российский народ, подчеркивает В.В. Каллаш, «мало любопытства оказывал к “приращению наук” и оставлял эти “комментарии” и “содержание рассуждений” в пыли академической книжной лавки».

Чтобы приохотить русского читателя к познавательному чтению, спустя 12 лет после прекращения «Примечаний» в России был предпринят проект нового периодического журнала. Предполагалось, что он будет предназначен для малоподготовленного читателя, потому его редактор Г.-Ф. Миллер? разместив на виньетке девиз «для всех», заверял (1755, январь, 6): «Вы за правило себе приняли писать таким образом, чтоб всякий, какого бы кто звания или понятия ни был, мог разуметь предлагаемые материи» (Лазаревич, 1984: 26).

Таким образом, издание первого российского научно-популярного журнала относится к 1755 г. «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» (это заглавие потом несколько менялось: «Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах») редактировались в 1755—1764 гг. Миллером. Охотнее всего Г.-Ф. Миллер печатал статьи переводные и оригинальные, исторического, философского, медицинского, этнографического характера.

Однако он печатал и стихотворения, повести и прочее, т.е. сочинения, служащие не только «к пользе», но и «к увеселению», считаясь со вкусами читающей публики. Исключение он делал только для материалов, имеющих отношение к России, печатая статьи «чисто фактические, суховатые и тяжеловесные». По его убеждению, «русские должны были интересоваться всем, что относится к их родине, как бы маловажно или специально оно ни казалось с первого взгляда». В научной части журнала значительное место отводилось точным наукам, причем журнал подчеркивал их практическое значение, например «О пользе, которую учение физики приносит економии», «О пользе высшей математики в общей жизни» и т. д.

д.

Миллер намеренно раздвигал рамки, не желая связывать свое издание с точно определенной программой: «Предлагаемы будут здесь всякие сочинения, какие только обществу полезны быть могут, а именно не одни только рассуждения о собственно так называемых науках. Но и такие, которые в экономии, в купечестве, в рудокопных делах, в мануфактурных, в механических рукоделиях, в архитектуре, в музыке, в живописном и резном художествах и в прочих какое ни есть новое изобретение показывают или к поправлению чего-нибудь повод подать могут» (Каллаш, 1903: 11).

Главное участие в журнале принимали академики. Письма редактора и авторов, протоколы академических заседаний засвидетельствовали, как непросто жил журнал и как трудно он рождался. Первые споры возникли по поводу названия. Редактор Г.-Ф. Миллер желал «окрестить» новый журнал «Примечаниями» в память издававшихся когда-то «Исторических, генеалогических и географических примечаний к Ведомостям». Резкий отпор он получил со стороны М. В. Ломоносова: ведь «стихи вноситься будут, а стихи не примечания»1. В результате «жесткого спора» и было утверждено название «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие».

В. Ломоносова: ведь «стихи вноситься будут, а стихи не примечания»1. В результате «жесткого спора» и было утверждено название «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие».

Любопытно, что еще в 1754 г. Ломоносов уже имел в виду подобное издание, ссылаясь в письме графу И.И. Шувалову на пример Западной Европы: «Весьма бы полезно и славно было нашему Отечеству, когда бы в Академии начались подобные сим (т.е. «Примечаниям» Санкпетербурских Ведомостей) периодические сочинения» (Каллаш, 1903: 14).

Последовав лучшим западным образцам до известной степени, Г.-Ф. Миллер выбрал свой путь, предназначив журнал для среднего русского читателя, приспособившись к его потребностям и интересам. Это был сознательный и строго продуманный ход, что видно из его «предуведомления». Не случайно некрасовский «Современник» почти столетие спустя назвал его одним из лучших журналов, какие только издавались в России и в прежнее и в нынешнее время.

Сильное влияние на дальнейшую популяризацию науки оказала Академия наук. Активную роль в этом сыграли М.В. Ломоносов и его ученики. Обращаясь с призывом овладеть наукой, Ломоносов верил, что народ поддержит выдвинутую им программу усиления России и использования ее природных богатств. Он вообще призывал химию «в земное недро проникнуть взора остротой», чтобы открыть «драги сокровища России».

Активную роль в этом сыграли М.В. Ломоносов и его ученики. Обращаясь с призывом овладеть наукой, Ломоносов верил, что народ поддержит выдвинутую им программу усиления России и использования ее природных богатств. Он вообще призывал химию «в земное недро проникнуть взора остротой», чтобы открыть «драги сокровища России».

Однако труды самого Ломоносова даже на родине ученого, в России, долгое время практически были забыты. Написанные условными обозначениями его неизвестные работы по химии и физике были обнаружены через 150 лет благодаря изысканиям Б.Н. Меншуткина. Его перевод латинских текстов на русский язык представил соотечественникам практическую деятельность ученого в Химической лаборатории рукописями, заметками, записями проведенных опытов в лабораторном журнале2.

Первые шаги М.В. Ломоносова после его возвращения на родину из «загранкомандировки» связаны с печатью. До назначения его адъюнктом физических классов в Петербургской Академии наук, он полгода работал в редакции «Примечаний на Ведомости» в качестве автора и переводчика, а затем попросил Академию уволить его от этой обязанности, поскольку сей «немалый труд» отнимал у него время от научных занятий. Произнесенные в публичном собрании Академии наук речи М.В. Ломоносова, а затем напечатанные в 1751 г. «Слово о пользе химии», в 1753 — «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», в 1756 — «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее», в 1757 — «Слово о рождении металлов от трясения земли» — это новый этап в распространении знаний в России.

Произнесенные в публичном собрании Академии наук речи М.В. Ломоносова, а затем напечатанные в 1751 г. «Слово о пользе химии», в 1753 — «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», в 1756 — «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее», в 1757 — «Слово о рождении металлов от трясения земли» — это новый этап в распространении знаний в России.

Относительно нынешних «изобретений» по поводу потепления планеты следует заметить, что еще Ломоносов принимал, что климат с течением времени изменяется. Причину изменения климата Ломоносов склонен был приписать «нечувствительному наклонению всего земного глобуса, который во многие веки переменяет расстояние еклиптики от полюса»: «Посему следует, что в северных краях в древние веки великие жары бывали, где слонам родиться и размножаться и другим животным, также и растениям, около екватора обыкновенным, держаться можно было»3.

Следует отметить еще одну сторону деятельности М.![]() В. Ломоносова. Его статья-ответ заграничным рецензентам, опубликованная в 1755 г., фактически заложила фундамент научной популяризации в журналистике России. Называлась она «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии».

В. Ломоносова. Его статья-ответ заграничным рецензентам, опубликованная в 1755 г., фактически заложила фундамент научной популяризации в журналистике России. Называлась она «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенных для поддержания свободы философии».

По мнению Ломоносова, «журналы могли бы… очень благотворно влиять на приращение человеческих знаний, если бы их сотрудники были в состоянии выполнить целиком взятую ими на себя задачу и согласились не переступать надлежащих граней, определяемых этой задачей. Силы и добрая воля — вот что от них требуется. Силы — чтобы основательно и со знанием дела обсуждать те многочисленные и разнообразные вопросы, которые входят в их план; воля — для того чтобы иметь в виду одну только истину. » (Есин, 2006: 105). В результирующей части статьи ученый говорит о большой ответственности журналистов, берущихся освещать вопросы науки и рецензировать научные труды. Он приводит правила, которые при этом следует исполнять.

На смену «Ежемесячным сочинениям», закрытым в 1764 г., приходят новые журналы: одни совсем ненадолго, другие, чтобы навсегда остаться в истории культуры. Исследователи насчитали более полутора сотен изданий в последние четыре десятилетия XVIII в. По их мнению, это фактически означало только одно: российское общество уже не могло обходиться без журналов.

Главный материал для подобного культурного движения, по мнению специалистов, представила молодежь новооткрытых высших учебных заведений: сперва академического университета, потом сухопутного шляхетного (дворянского) корпуса, затем Московского университета. Начало этому положила Академия наук в лице немецкого адьюнкта, впоследствии академика российской Академии наук Г.-Ф. Миллера. Об этом свидетельствует В.В. Каллаш: «Развивая интерес к чтению у общества и группируя около себя переводчиков и писателей из молодежи, Миллер дал сильный толчок развитию журнального дела у нас на Руси» (Каллаш, 1903: 16).

Возникновение первых частных изданий стало большим событием в русской периодической печати. Более полувека держало российское правительство через Академию наук монополию на печатное слово, в том числе и на издание популярной естественнонаучной литературы. Положение изменилось после основания в 1755 г. Московского университета.

В этом немалая заслуга М.В. Ломоносова. Он не только внушал графу И.И. Шувалову мысль о создании университета в Москве, открытого 7 мая 1755 г. Он вскоре «добился университету привилегии содержать собственную типографию», о чем 5 марта 1756 г. был подписан соответствующий указ. В результате 26 апреля 1956 г. вышел в свет первый номер университетской газеты «Московские ведомости».

Что касается журналов, то выходившие в Москве в начале 60-х гг. их многочисленные издания, по мнению В.В. Каллаш, «однородны по своему содержанию и мировоззрению. В них выступает на первый план религиозно-нравственный элемент. .. Поэзия, любовь, сатира и наука отодвигаются на второй план вопросами морали» (там же: 28). П.Н. Милюков отмечает их «кружковый характер», часто они не выдерживают и «полугодичного существования».

.. Поэзия, любовь, сатира и наука отодвигаются на второй план вопросами морали» (там же: 28). П.Н. Милюков отмечает их «кружковый характер», часто они не выдерживают и «полугодичного существования».

Лишь журнал, издававшийся профессором Московского университета И.Г. Рейхелем «на кошт книгодержателя Х.Л. Вевера», продержался год и выходил раз в три месяца. В «Собрании лучших сочинений, к распространению знания и произведению удовольствия, или Смешанная библиотека разных физических, экономических також до мануфактур и до коммерции принадлежащих вещей» (1762) опубликованы статьи: «О пользе, которую физика приносит в экономии», «Политическое рассуждение о коммерции», «Изображение мануфактур-коллегии» и т.д.

Заметную роль в распространении знаний в стране сыграло первое в России научное «Вольное экономическое общество». Сразу же в год своего образования оно начало издавать «Труды Вольного экономического общества к поощрению в России земледелия и домостроительства» (1765—1798), основная тематика которого связана с сельским хозяйством. Затем она была расширена и включала уже «статьи, имевшие отношение к промышленности: «Об очищении меди», «О превращении чугуна в ковкое железо».

Затем она была расширена и включала уже «статьи, имевшие отношение к промышленности: «Об очищении меди», «О превращении чугуна в ковкое железо».

Таким образом, сначала в «Трудах Вольного экономического общества», затем в периодических изданиях, в том числе издаваемых Н.И. Новиковым, появляется почти отсутствовавшая в первой половине XVIII в. техническая тема. Популяризация достижений отечественной и иностранной техники начинает «рассматриваться как средство повышения благосостояния».

«Новиковское десятилетие» называют исследователи этот период издательской деятельности в Московском университете. Н.И. Новиковым закладывается дифференциация печати по читательскому интересу. Здесь он выпускает второе издание (в несколько раз превосходящее по количеству материала петербургское) журнала «Древняя российская вивлиофика, содержащая в себе: собрание древностей российских, до истории, географии и генеалогии российских касающиеся…» (1788—1791) — для специалистов.

Новиков начинает издавать фактически первый литературный журнал для женщин «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета» (1779), а также «Городскую и деревенскую библиотеку, или забавы и удовольствия разума и сердца в праздное время»,

С его именем связано рождение первого русского журнала для детей — «Детское чтение для сердца и разума» (1785—1789), в котором печатались в том числе «различные познавательные статьи: о солнце, о земле, о кометах, о животных и т.п.». Новиков писал своим маленьким читателям: «. несправедливо оставлять собственный свой язык или еще и презирать его. Всякому, кто любит свое Отечество, весьма прискорбно видеть многих из вас, которые лучше знают по-французски, нежели по-русски, и которые вместо того чтобы, как говорится, с матерным млеком всасывать в себя любовь к отечеству, всасывают, питают, возращают и кореняют в себе разные предубеждения против всего, что токмо отечественным называется» (Кузьмина, 1948: 31).

Привлекая к работе университетскую молодежь, он указывает на необходимость развития торговли и промышленности, опирающихся на просвещение. Одним из последних изданий, предпринятых Н.И. Новиковым, был первый в России естественно-научный журнал «Магазин натуральной истории, физики и химии.» (1788— 1792), содержащий переводы из трех французских словарей по естественным наукам. «Магазин натуральной истории, физики и химии, или Новое собрание материй, принадлежащих к сим трем наукам, заключающее в себе: важные и любопытные предметы оных, равно как и употребление премногих из них во врачебной науке, в экономии, земледелии, искусствах и художествам» выходил как приложение к газете «Московские ведомости». Это было практически последнее при Новикове приложение.

Историк В.О. Ключевский писал: «.Издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще было незнакомо русское просвещенное общество: это — общественное мнение» (Лазаревич, 1984: 40).

Список изданий, выходивших в дальнейшем в университетской типографии, удивитеьно обширен. Была продолжена традиция приложений к «Московским ведомостям».

Согласно «Указу о вольных типографиях» 1783 г., каждому позволялось «по своей собственной воле заводить оные типографии, не требуя ни от кого дозволения, а только давать знать о заведении таковом Управе благочиния того города, где он ту типографию иметь хочет». В результате не только в столичных городах, но и в российской глубинке появляются свои литературные силы. В Ярославле в 1786 г. начинает выходить первый российский провинциальный журнал «Уединенный пошехонец», в Тобольске — «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» (1789—1791) и «Библиотека ученая, экономическая, нравоучительная и проч.» (1793—1794).

Издатель «Ученой, економической, нравоучительной, исторической и увеселительной библиотеки, в пользу и удовольствие обоего пола и всякого звания читателей» П.П. Сумароков напечатал в 1792 г. в «Московских» и «Санкт-петербургских ведомостях» объявление, в котором сообщал о выпуске «книги» из 12 частей. Первая из них — статья учености, «будет заключать в себе краткую историю о происхождении и усовершенствовании художеств как механических, так и свободных, с некоторыми подробностями оных. Многие небольшие сочинения, относящиеся к философии и политике, юриспруденции, коммерции, медицине, физике, натуральной истории и проч.: так же разные другие ученые рассуждения славнейших писателей и множество любопытнейших вещей, до всякого рода учености касающихся.»4.

в «Московских» и «Санкт-петербургских ведомостях» объявление, в котором сообщал о выпуске «книги» из 12 частей. Первая из них — статья учености, «будет заключать в себе краткую историю о происхождении и усовершенствовании художеств как механических, так и свободных, с некоторыми подробностями оных. Многие небольшие сочинения, относящиеся к философии и политике, юриспруденции, коммерции, медицине, физике, натуральной истории и проч.: так же разные другие ученые рассуждения славнейших писателей и множество любопытнейших вещей, до всякого рода учености касающихся.»4.

Следует отметить, что научно-популярная периодика в XVIII в. все-таки не очень заметна в общей массе журнальной продукции. Научные знания не столь востребованы населением страны ввиду его малообразованности. Затухание интереса к науке может быть связано и с некоторым промышленным спадом, наступившим после кончины Петра Великого. Лишь в середине столетия популяризация научного знания, развиваемая Академией наук, Московским университетом, частными издателями, трудами Вольного экономического общества, оказывается полезной стремящейся к познанию публике, а также молодежи: студентам, гимназистам, детям. Таким образом, век XVIII в итоге завершается созданием журналов, дифференцированных как по тематике, так и по предпочтению читателя: возрастному и профессиональному.

Таким образом, век XVIII в итоге завершается созданием журналов, дифференцированных как по тематике, так и по предпочтению читателя: возрастному и профессиональному.

Примечания

1 Ган В. Популяризаторы XVIII века // Знание-сила. 1971. № 10. С. 42.

2 См.: Артоболевский И.И., Чеканов А.А. Светоч русской науки // Природа. 1965. № 5. С. 13.

3 Берг Л.С. Географические и экспедиционные исследования // Вестник АН СССР. 1945. № 4—5. С. 16.

4 Библиотека ученая, экономическая и проч., издававшаяся П.П. Сумароковым в 1793—1794 гг. в Тобольске. СПб.: Типография товарищества «Общественная польза», 1874. С. 3—4.

Библиография

Берков П.Н. Первый научно-популярный журнал Академии наук // Вестн. АН СССР. 1945. № 5—6.

Есин Б.И. История русской журналистики (1703—1917). М.: Флинта: Наука, 2006.

М.: Флинта: Наука, 2006.

Каллаш В.В. Очерки по истории русской журналистики. М.: Типография т-ва И.Н. Кушнерев, 1903.

Кузьмина В.Д. Возникновение периодической печати в России и развитие русской журналистики в XVIII веке. М., 1948.

Кузнецов И.В. Газетный мир Московского университета. М.: Флинта: Наука, 2005.

Лазаревич Э.А. С веком наравне: Популяризация науки в России. Книга. Газета. Журнал. М.: Книга, 1984.

Шафрановский К.И. «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля в России (первое издание) // Вестн. АН СССР. 1945. № 5—6.

Поступила в редакцию 07.07.2011

Типология научно-популярных журналов в периодических печатных изданиях России

Автор(ы): Мурзагалиева Томирис Ердосовна

Рубрика: Филологические науки

Журнал: «Евразийский Научный Журнал №7 2017» (июль, 2017)

Количество просмотров статьи: 5616

Показать PDF версию

Типология научно-популярных журналов в периодических печатных изданиях России

Мурзагалиева Томирис Ердосовна,

студентка 3 курса Гуманитарного института,

специальность журналистика,

Владимирского государственного университета

имени А. Г. и Н.Г. Столетовых,

Г. и Н.Г. Столетовых,

РФ г. Владимир

E-mail: tomiris_murzagalieva@mail.ru

Аннотация: в данной статье мы проанализируем типологию научно-популярных журналов в России. Журналы подобного типа, являются одной из групп, которые по тематическому признаку выделяются из общего класса журнальной периодики. Исследования типологии научно-популярных журналов проводились в разные годы в советской и постсоветской России. Наша задача проанализировать типологию журналов России на современном этапе.

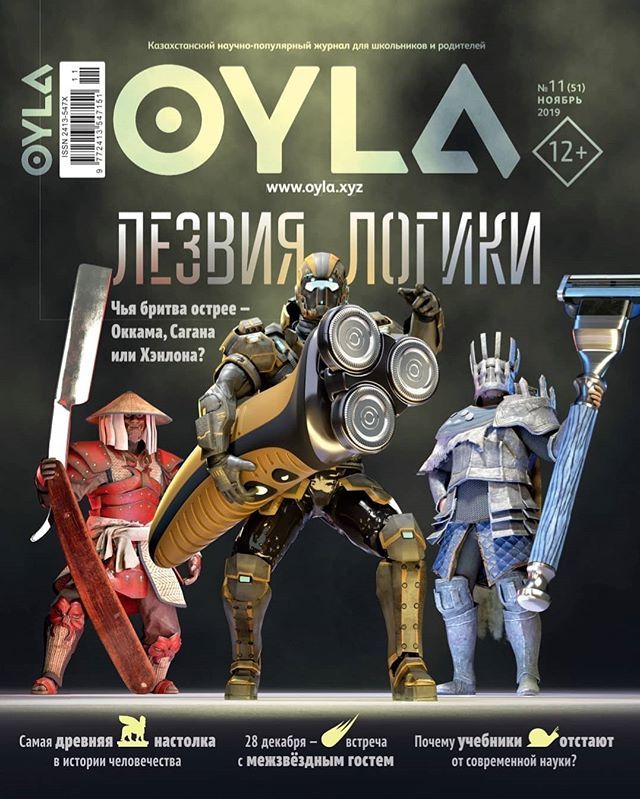

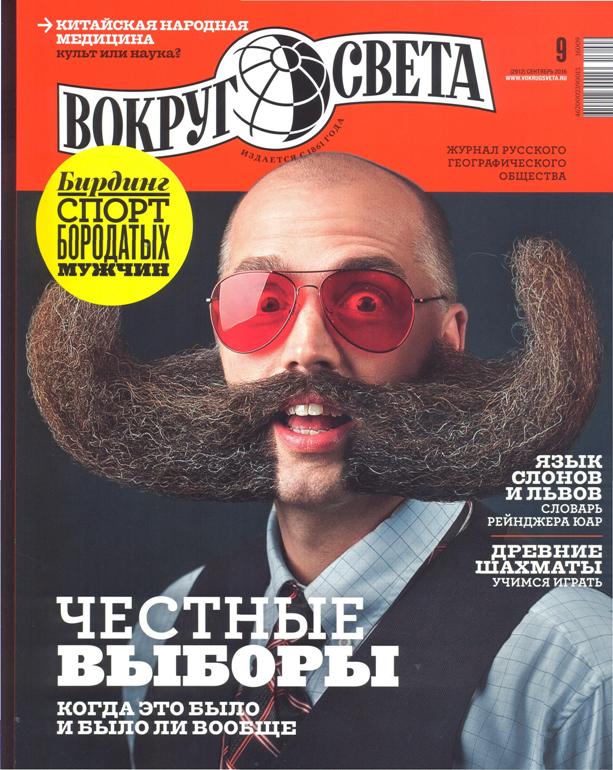

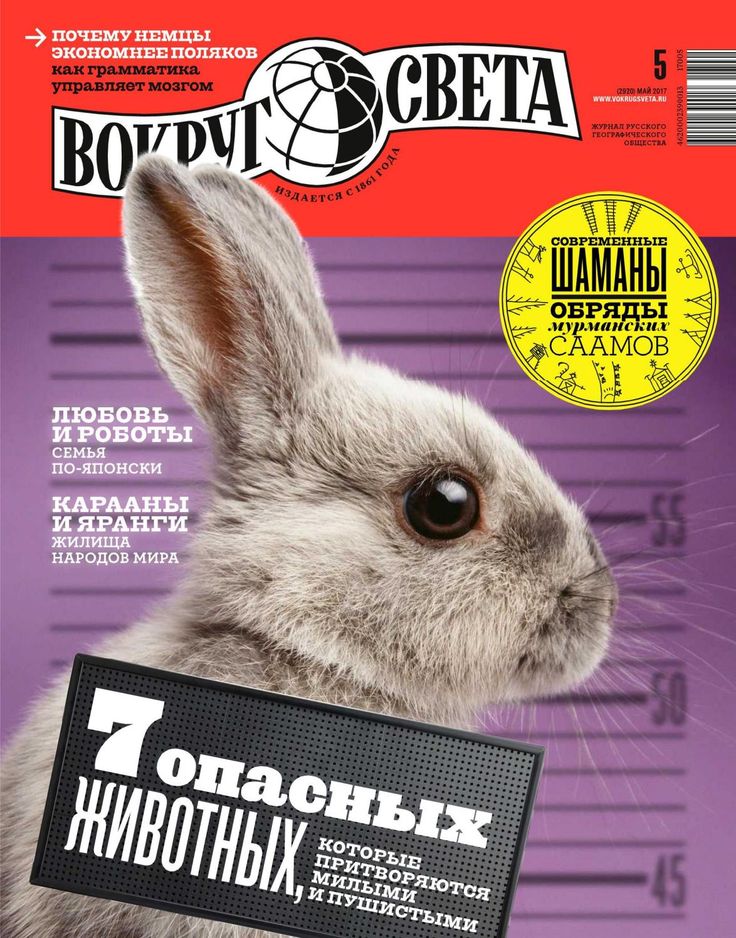

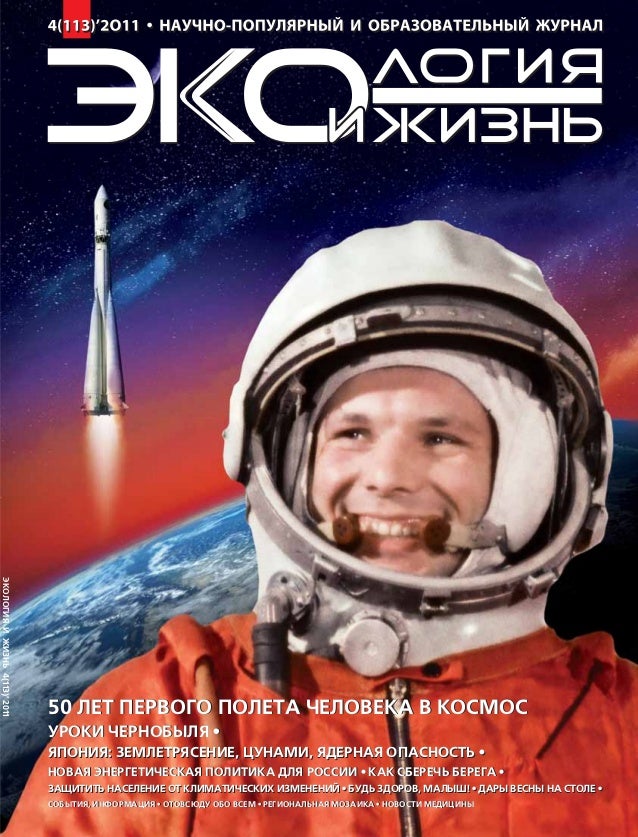

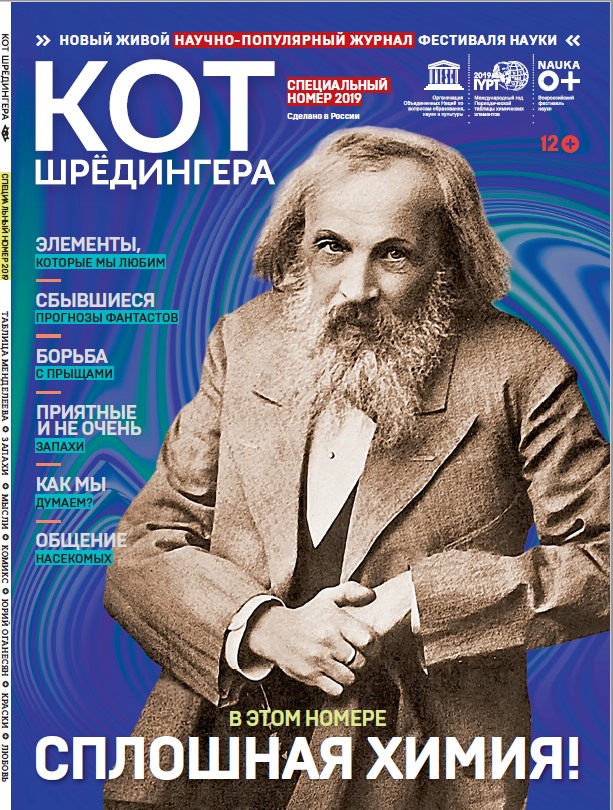

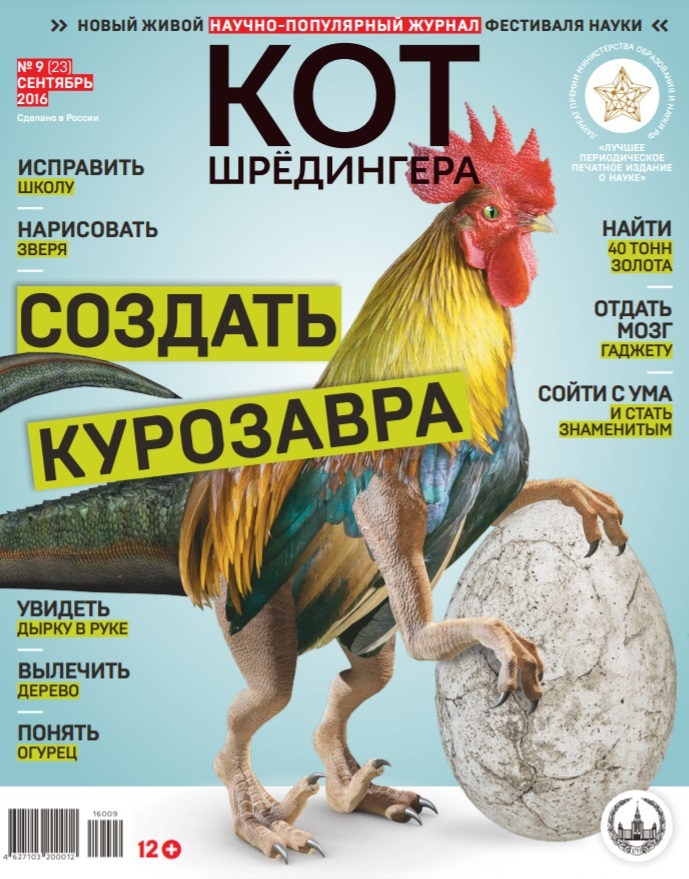

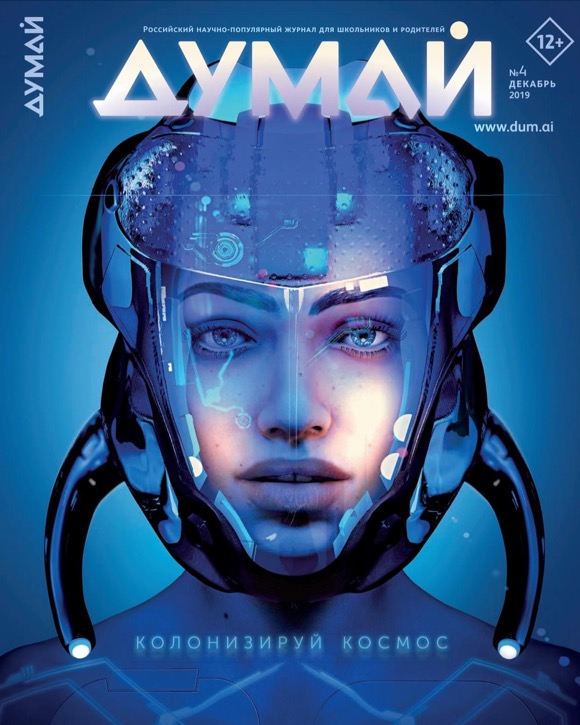

Ключевые слова: типология, научно-популярные, журналы, издание, Россия. На сегодняшний день, последнее исследование, посвящённое уже российским журналам, провела В. А. Парафонова[1] и предложила наиболее полную классификацию научно-популярных журналов по аудиторному, целевому и тематическому признаку. Автор указывает, что цель научно-популярного журнала можно разделить на несколько составляющих: информационную, когнитивную (расширение базы знаний), практическую или прикладную (выработка навыков и умений), и коммуникативную — создание круга общения по интересам. По тематике и содержанию существует два типа научно-популярных журналов — универсальные, проблематика которых тематически не ограничена, рассчитанные на массового читателя, и специализированные, посвящённые определённым областям знания и рассчитанные на читателя- неспециалиста с определённым кругом интересов. В свою очередь специализированные делятся на две группы — политематические и монотематические. Последние, из перечисленных журналов, могут быть гуманитарными, техническими и естественнонаучными. Политематические журналы, В. А. Парафонова предлагает классифицировать на смешанные, в которых сочетаются естественнонаучные, технические и гуманитарные темы; на междисциплинарные, в которых фундаментальные и междисциплинарные науки объединены для рассмотрения одной научной темы; и на всеохватывающие, которые нацелены на выполнение практических задач. На этом деление, кажется недостаточно полным. Также существует мнение, что журналы, популяризирующие науку, должны быть изначально классифицированы и по их социокультурным функциям, им должны быть присвоены номинации: научно-популярные и научно-познавательные.

По тематике и содержанию существует два типа научно-популярных журналов — универсальные, проблематика которых тематически не ограничена, рассчитанные на массового читателя, и специализированные, посвящённые определённым областям знания и рассчитанные на читателя- неспециалиста с определённым кругом интересов. В свою очередь специализированные делятся на две группы — политематические и монотематические. Последние, из перечисленных журналов, могут быть гуманитарными, техническими и естественнонаучными. Политематические журналы, В. А. Парафонова предлагает классифицировать на смешанные, в которых сочетаются естественнонаучные, технические и гуманитарные темы; на междисциплинарные, в которых фундаментальные и междисциплинарные науки объединены для рассмотрения одной научной темы; и на всеохватывающие, которые нацелены на выполнение практических задач. На этом деление, кажется недостаточно полным. Также существует мнение, что журналы, популяризирующие науку, должны быть изначально классифицированы и по их социокультурным функциям, им должны быть присвоены номинации: научно-популярные и научно-познавательные. Научно-познавательными, по мнению М. В. Литке, можно назвать журналы, которые, «обращаясь к реальности во всём её многообразии, исходят из принципов научного познания и опираются на результаты наук как достоверные, адекватные задачам объективного описания и объяснения мира на всех его уровнях, во всем его своеобразии связей и отношений«[2]. Понятие же научно-популярных журналов уже и является подтипом научно-познавательного издания. Если учесть целевое назначение журналов, возможно исследователь имел в виду, что научно-популярные издания выполняют в большей степени функцию информирования и расширения базы знаний, а научно- познавательные служат в основном для прикладной и коммуникативной цели, выполняя функцию выработки навыков и создания круга общения, при этом тоже расширяя кругозор. Также российские научно-популярные журналы выходят для разных аудиторий, которые делятся по признаку образованности (высоко-, средне-, низко-, образованные), по направленности интересов (гуманитарные, естественные и технические) и по возрасту (взрослые, молодёжные, детские).

Научно-познавательными, по мнению М. В. Литке, можно назвать журналы, которые, «обращаясь к реальности во всём её многообразии, исходят из принципов научного познания и опираются на результаты наук как достоверные, адекватные задачам объективного описания и объяснения мира на всех его уровнях, во всем его своеобразии связей и отношений«[2]. Понятие же научно-популярных журналов уже и является подтипом научно-познавательного издания. Если учесть целевое назначение журналов, возможно исследователь имел в виду, что научно-популярные издания выполняют в большей степени функцию информирования и расширения базы знаний, а научно- познавательные служат в основном для прикладной и коммуникативной цели, выполняя функцию выработки навыков и создания круга общения, при этом тоже расширяя кругозор. Также российские научно-популярные журналы выходят для разных аудиторий, которые делятся по признаку образованности (высоко-, средне-, низко-, образованные), по направленности интересов (гуманитарные, естественные и технические) и по возрасту (взрослые, молодёжные, детские). Мы предлагаем не заострять внимание на аудиторных признаках научно- популярных журналов, а рассмотреть их в зависимости от тематико- содержательных и функциональных характеристик. Наблюдая за современными научно-популярными журналами и основываясь на исследованиях В. А. Парафоновой и М. В. Литке, мы считаем, что по тематико-функциональному признаку их можно разделить на три следующих типа: собственно-научные, познавательные и развлекательно- просветительские. Собственно-научные обращаются к новостям науки и научным исследованиям. Такие журналы адресованы высокообразованной аудитории, состоящей из взрослых и молодёжи. Их цель — представить читателям научное знание, познакомить с результатами деятельности учёных, дать им оценку. Материалы таких изданий создаются с использованием первоисточников, с привлечением научных работников, часто сами учёные сами с ними сотрудничают. Для понимания публикаций требуется хотя и не специальный, но достаточно высокий уровень знаний. Часто к научным, могут быть отнесены специализированные и, в частности, естественнонаучные журналы.

Мы предлагаем не заострять внимание на аудиторных признаках научно- популярных журналов, а рассмотреть их в зависимости от тематико- содержательных и функциональных характеристик. Наблюдая за современными научно-популярными журналами и основываясь на исследованиях В. А. Парафоновой и М. В. Литке, мы считаем, что по тематико-функциональному признаку их можно разделить на три следующих типа: собственно-научные, познавательные и развлекательно- просветительские. Собственно-научные обращаются к новостям науки и научным исследованиям. Такие журналы адресованы высокообразованной аудитории, состоящей из взрослых и молодёжи. Их цель — представить читателям научное знание, познакомить с результатами деятельности учёных, дать им оценку. Материалы таких изданий создаются с использованием первоисточников, с привлечением научных работников, часто сами учёные сами с ними сотрудничают. Для понимания публикаций требуется хотя и не специальный, но достаточно высокий уровень знаний. Часто к научным, могут быть отнесены специализированные и, в частности, естественнонаучные журналы. Примером может служить журнал «Химия и жизнь», который как раз специализируется на освещении естественно научных тем, что понятно из названия, однако в номерах журнала встречаются статьи и по лингвистике, и по истории, а также регулярно печатаются научно-фантастические рассказы. Журнал публикует научные новости, рассказывает о результатах исследований. Основной функцией журнала является ознакомление читателя с научными исследованиями и объяснение явлений жизни посредством научного знания. Следующий тип — познавательные журналы, которые фокусируются не столько на науке, а посвящены общеобразовательной информации, их основная цель — расширение кругозора читателя, его базы знаний, информирование об общекультурных и общенаучных событиях. Они адресованы главным образом на среднеобразованного массового читателя из взрослой, молодёжной и части детской аудитории. Часто это журналы универсальные по тематике. Язык их более прост, в сравнении с научными журналами, все термины и понятия разъясняются, читателю не требуется значительный багаж знаний для понимания.

Примером может служить журнал «Химия и жизнь», который как раз специализируется на освещении естественно научных тем, что понятно из названия, однако в номерах журнала встречаются статьи и по лингвистике, и по истории, а также регулярно печатаются научно-фантастические рассказы. Журнал публикует научные новости, рассказывает о результатах исследований. Основной функцией журнала является ознакомление читателя с научными исследованиями и объяснение явлений жизни посредством научного знания. Следующий тип — познавательные журналы, которые фокусируются не столько на науке, а посвящены общеобразовательной информации, их основная цель — расширение кругозора читателя, его базы знаний, информирование об общекультурных и общенаучных событиях. Они адресованы главным образом на среднеобразованного массового читателя из взрослой, молодёжной и части детской аудитории. Часто это журналы универсальные по тематике. Язык их более прост, в сравнении с научными журналами, все термины и понятия разъясняются, читателю не требуется значительный багаж знаний для понимания. Примеры познавательно журнала — «Вокруг света», «Знание — сила», «Машины и Механизмы». И третий выделяемый нами тип — развлекательно-просветительские журналы, целью которых, прежде всего, является привлечение внимания читателя, создание досуга, круга общения по интересам. Но вместе с тем и информирование о каких-либо научных или околонаучных событиях сенсационного характера, просвещение, расширение кругозора, распространение прикладного знания. Такие журналы направлены на малообразованную аудиторию читателей, поэтому язык их предельно прост, материалы могут подаваться в манере, характерной бульварным изданиям. Таков, например, исторический журнал «Загадки истории», который зачастую и воспринимается как «жёлтое» издание с характерными заголовками и темами. Мы рассмотрели типологию и некоторые типологические особенности научно-популярных журналов России, стало очевидно, что понятие научно-популярного журнала синкретично, к нему могут быть отнесены, в принципе, все просвещающие издания. Каждый из этих трёх типов научно-популярных журналов, классифицированных по функционально-целевому признаку, разумеется, далее делится в зависимости от тематической направленности.

Примеры познавательно журнала — «Вокруг света», «Знание — сила», «Машины и Механизмы». И третий выделяемый нами тип — развлекательно-просветительские журналы, целью которых, прежде всего, является привлечение внимания читателя, создание досуга, круга общения по интересам. Но вместе с тем и информирование о каких-либо научных или околонаучных событиях сенсационного характера, просвещение, расширение кругозора, распространение прикладного знания. Такие журналы направлены на малообразованную аудиторию читателей, поэтому язык их предельно прост, материалы могут подаваться в манере, характерной бульварным изданиям. Таков, например, исторический журнал «Загадки истории», который зачастую и воспринимается как «жёлтое» издание с характерными заголовками и темами. Мы рассмотрели типологию и некоторые типологические особенности научно-популярных журналов России, стало очевидно, что понятие научно-популярного журнала синкретично, к нему могут быть отнесены, в принципе, все просвещающие издания. Каждый из этих трёх типов научно-популярных журналов, классифицированных по функционально-целевому признаку, разумеется, далее делится в зависимости от тематической направленности. Но заметим, что сложно однозначно разделить все научно-популярные журналы на «чистые» типы по функциональному признаку, чаще в журналах проявляются смешанные типологические характеристики.

Но заметим, что сложно однозначно разделить все научно-популярные журналы на «чистые» типы по функциональному признаку, чаще в журналах проявляются смешанные типологические характеристики.

Список используемой литературы:

- Парафонова В. А. Типологические особенности современных научно-популярных журналов России (1992–2008 гг.). ‒ М., 2008.

- Цит. по: Литке М. В. Научно-популярные и научно-познавательные журналы: проблема типологической классификации // Журналистский ежегодник. — № 3 ‒ 2014. ‒ С. 60.

Что мы знаем о науке – Наука – Коммерсантъ

Журнал Петербургской академии наук «Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие», первый номер которого вышел в 1755 году, был первым научно-популярным изданием современного типа, причем не только в России, но и в мире. Подобные издания для популяризации науки появились в Европе только спустя век, а в Америке и того позже. Спустя два с половиной века научно-популярные издания как источник информации о событиях в науке отошли на задний план, сегодня о том, что происходит в науке, нас информирует новостная научная журналистика

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ / купить фото

Веры не касаться, статьи критические в книжки не вносить

В западной истории науки первым научно-популярным изданием считается французский Journal des savants 1665 года рождения. Но даже по его названию (по-русски «Журнал ученых») понятно, что это был типичное СМИ для внутринаучных коммуникаций. Назвать его и подобные журналы популярными можно только условно, они предназначались для информирования ученых о том, что происходит в других областях науки. Такие условно популярные журналы есть и сейчас, например, журнал «Природа» РАН, где ученые пишут о том, что интересно только ученым. И пишут только с той долей популярности, которой достаточно, чтобы сделать их статьи понятными ученым из других областей науки, но недостаточной, чтобы они были до конца понятны простому человеку.

Но даже по его названию (по-русски «Журнал ученых») понятно, что это был типичное СМИ для внутринаучных коммуникаций. Назвать его и подобные журналы популярными можно только условно, они предназначались для информирования ученых о том, что происходит в других областях науки. Такие условно популярные журналы есть и сейчас, например, журнал «Природа» РАН, где ученые пишут о том, что интересно только ученым. И пишут только с той долей популярности, которой достаточно, чтобы сделать их статьи понятными ученым из других областей науки, но недостаточной, чтобы они были до конца понятны простому человеку.

Петербургские «Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащих» исходно были иным изданием. В его уставе сказано, что к сотрудничеству в журнале допускаются профессиональные литераторы не из числа академиков, то есть журналисты, если их назвать по-современному. Рекомендовалось терминологию «из высоких наук, яко то из астрономических наблюдений и исчислений, из физики, математическими вычетами изъясняемой, из анатомических примечаний, которых разуметь невозможно без знания совершенного самой анатомии, и ничего тому подобного в помянутые книжки не вносить». Также предлагалось исключить все «касающееся до веры» и не публиковать «статьи критические или такие, которыми мог бы кто-нибудь оскорбиться», то есть не выносить из избы внутринаучную полемику и не лезть за пределы науки, особенно в политику. Именно таких принципов сейчас придерживается или, во всяком случае, должна придерживаться уважающая себя научно-популярная журналистика.

Также предлагалось исключить все «касающееся до веры» и не публиковать «статьи критические или такие, которыми мог бы кто-нибудь оскорбиться», то есть не выносить из избы внутринаучную полемику и не лезть за пределы науки, особенно в политику. Именно таких принципов сейчас придерживается или, во всяком случае, должна придерживаться уважающая себя научно-популярная журналистика.

Золотой век научпопа

Век первого русского научно-популярного журнала был недолгим. В 1763 году он был переименован в «Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах», который выходил очень солидным по тем временам тиражом 2 тыс.

экземпляров, но спустя год закрылся. Он опередил свое время. Как ни парадоксально это выглядит, но преждевременными оказались научно-популярные издания и век спустя, в викторианскую эпоху, когда, казалось, наступило их время. Они действительно возникали в то время десятками, но почти сразу либо закрывались, либо меняли свой профиль. Например, в Англии, форпосте прогресса и науки, только в 1860-е годы появились сразу шесть научно-популярных журналов, пять из которых тут же обанкротились, а шестой (Nature) уцелел только потому, что практически сразу превратился в междисциплинарный научный журнал для ученых.

Для массовой научно-популярной периодики социум дозрел только еще век спустя, во второй половине XX века. Это был «золотой век» для научно-популярных изданий, и лидером здесь опять оказалась наша страна. Совокупный ежемесячный тираж таких изданий, как «Наука и жизнь», «Вокруг света», «Знание — сила», «Земля и Вселенная», «Техника — молодежи», «Юный техник», «Юный натуралист» и других, превышал 10 млн экземпляров, не говоря уже на порядок большей аудитории ТВ-передач «Очевидное — невероятное», «Клуб кинопутешествий», «В мире животных». И все это снова схлопнулось практически в один момент, на рубеже 1980-х и 1990-х гг. Причем дело тут было не столько в сильнейшем экономическом кризисе советской науки, сколько в смене мировоззренческих приоритетов у их массовой аудитории.

Увеселение наукой

Начиная с нулевых годов нашего столетия наблюдается ренессанс научно-популярных изданий. Но происходит это уже на фоне цифровой медиареволюции. Отечественные научно-популярные СМИ пропустили в 1990-е годы новые по тем временам тренды — «эдьютейнмент» и «сайнстейнмент» — и бросились наверстывать упущенное. Переводить на русский и пояснять их суть, наверное, излишне, многие помнят первопроходца «инфотейнмента» на отечественном ТВ Леонида Парфенова с передачей «Намедни» и более поздними его проектами. Изящно и непринужденно образовывать и «онаучивать» аудиторию предполагалось примерно такими же методами.

Переводить на русский и пояснять их суть, наверное, излишне, многие помнят первопроходца «инфотейнмента» на отечественном ТВ Леонида Парфенова с передачей «Намедни» и более поздними его проектами. Изящно и непринужденно образовывать и «онаучивать» аудиторию предполагалось примерно такими же методами.

При этом, правда, отошла на второй план, а то и вовсе позабылась тривиальная мысль, что мультимедийность, конвергентность, межплатформенность, интерактивность, кибержурналистика и прочие достижения современных медиа, включая социальные медиа,— всего лишь способ упаковки смыслового содержимого и его доставки потребителю. Вообще-то эта система может работать и часто работает без содержимого, особенно осмысленного, но в случае научно-популярной журналистики оно, содержимое, все-таки было желательно.

Доставка знаний о достижениях науки неученому потребителю пошла в XXI веке по новым цифровым рельсам, но магистральным для всех СМИ, с не в пример большей пропускной способностью, нежели у параллельно идущей цифровой узкоколейки научно-популярных изданий. В топовых новостях дня практически ежедневно стали появляться сообщения из разряда «ученые открыли», чего не было даже в советские времена. Социологи заговорили о ренессансе в нашей стране тяги народа к знаниям, в том числе научным. Вероятно, так оно и есть, маятник от практически полного забвения науки в социуме в 1990-е годы должен был качнуться в противоположную сторону. Но помимо этого тут присутствовал еще элемент принуждения ученых к популяризации их работы среди масс неученых граждан, и вот почему.

В топовых новостях дня практически ежедневно стали появляться сообщения из разряда «ученые открыли», чего не было даже в советские времена. Социологи заговорили о ренессансе в нашей стране тяги народа к знаниям, в том числе научным. Вероятно, так оно и есть, маятник от практически полного забвения науки в социуме в 1990-е годы должен был качнуться в противоположную сторону. Но помимо этого тут присутствовал еще элемент принуждения ученых к популяризации их работы среди масс неученых граждан, и вот почему.

Эффект бутылочного горлышка

По расходам на науку Российская Федерация находится на десятом месте в мире. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в 2018 году (более поздних страновых рейтингов по данному показателю нет), внутренние затраты в нашей стране на научные исследования и разработки равнялись $39,9 млрд в год (по паритету покупательной способности рубля). Это заметно меньше, чем в топ-5 стран по этому показателю: США ($511 млрд), КНР ($451 млрд), Япония ($168,6 млрд), ФРГ ($118,5 млрд) и Республика Корея ($79,4 млрд), но тоже большие деньги по сравнению с расходами на науку в 200 остальных страх мира. Кроме того, наша страна была и остается в мировых лидерах по занятости в науке — 428,9 тыс. ученых, уступая на сегодня только Китаю, США и Японии, где в науке занято 1,7 млн, 1,3 млн и 665 тыс. ученых, соответственно.

Кроме того, наша страна была и остается в мировых лидерах по занятости в науке — 428,9 тыс. ученых, уступая на сегодня только Китаю, США и Японии, где в науке занято 1,7 млн, 1,3 млн и 665 тыс. ученых, соответственно.

По данным Национального научного фонда США (US National Science Foundation), в том же 2018 году (более поздних рейтингов нет) наша страна по числу публикаций в научных изданиях занимала десятое место (60 тыс. рецензируемых научных статей; у лидеров Китая и США этот показатель был 426 тыс. и 409 тыс. статей). По оценке Russian Science Citation Index (RSCI) на Web of Science, в России издается около 6 тыс. научных и научно-производственных журналов при общем их числе в мире около 100 тыс., что тоже очень много (в США их издается около 8 тыс.). Иными словами, по показателям внутринаучных коммуникаций (когда передача информации замыкается кругом мирового научного сообщества) Российская Федерация среди мировых лидеров.

Совсем иная картина, если рассматривать коммуникации научного сообщества с обществом в целом. Здесь априори ясно, что фильтром на пути этих коммуникаций, точнее на их пути в направлении «наука—общество», а по сути «бутылочным горлышком» на этом пути, служат СМИ (включая соцмедиа), так как иного пути нет. Ученые не собирают митинги для объявления о своих открытиях, не дают представления в театрах и на эстраде, разве что иногда читают лекции на YouTube или других платформах, но это сравнительно редкие и, как правило, точечно спонсируемые мероприятия. До масштабов советского «Общества “Знание”», десятками тысяч выдававшего по разнарядке в научные учреждения путевки для чтения лекций в коллективах трудящихся, им далеко.

Здесь априори ясно, что фильтром на пути этих коммуникаций, точнее на их пути в направлении «наука—общество», а по сути «бутылочным горлышком» на этом пути, служат СМИ (включая соцмедиа), так как иного пути нет. Ученые не собирают митинги для объявления о своих открытиях, не дают представления в театрах и на эстраде, разве что иногда читают лекции на YouTube или других платформах, но это сравнительно редкие и, как правило, точечно спонсируемые мероприятия. До масштабов советского «Общества “Знание”», десятками тысяч выдававшего по разнарядке в научные учреждения путевки для чтения лекций в коллективах трудящихся, им далеко.

Вопрос стоит так: что именно знают «неученые», которых в нашей стране 99,8% населения (в США — 99,6%, в Китае — 99,8%), не только об открытиях ученых, но и об их работе, уровне жизни, карьерных возможностях и т. п., но в первую очередь все же об открытиях и новых разработках? Можно сформулировать вопрос и так: за что ученые получают немалые на общем фоне зарплаты и на что они тратят государственные, фондовые, корпоративные, спонсорские гранты в размере минимум $39,9 млрд в год? А на самом деле больше, потому что многие отечественные ученые участвуют в иностранных грантовых исследованиях.

Научно-популярная гомеопатия

Коммуникация научного сообщества с «неученым» социумом идет по трем основным каналам: через специализированные научно-популярные СМИ, через все остальные СМИ и в соцсетях. Последний канал в этом плане практически не исследован, но априори можно предположить, что и там ученые группируются в замкнутые на себе группы, а любители науки обсуждают в основном те темы, которые поступают в соцсети из СМИ.

Научно-популярные СМИ по индексу цитирования (ИЦ) в СМИ и соцмедиа занимают довольно скромную долю. По данным компании «Медиалогия» во втором квартале 2019 года (более поздних рейтингов нет), общий ИЦ топ-10 наиболее популярных научно-популярных СМИ составлял 200. При этом только в апреле 2019 года, то есть за один месяц второго квартала 2019 года, у лидеров по ИЦ среди традиционных СМИ — новостных агентств «РИА Новости» и ТАСС — число цитирований в СМИ составляло больше 25,5 млн, а гиперссылок в соцмедиа больше 2 млн. То есть на пять порядков выше, чем у всех десяти топовых по цитированию научно-популярных СМИ за три месяца.

Иными словами, совокупная аудитория всех вместе взятых научно-популярных СМИ размывается в аудитории новостных агентств до гомеопатических доз. Отсюда несложно сделать вывод, что основной поток информации из научного сообщества в социум идет через главные новостные агентства, где, как правило, присутствуют научные новостные ленты. Разумеется, научные журналисты регулярно обзванивают НИИ и университеты с дежурным вопросом: «Что новенького открыли сегодня?». Но источник основного потока информации от ученых — пресс-релизы из их институтов и университетов. Этот поток гораздо больше, чем может показаться, и растет на глазах по той простой причине, что государство заставляет ученых информировать общество об их работе.

Принуждение к популяризации науки

В 2011 году в системе госрегулирования науки появился новый инструмент — Федеральная система мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ФСМНО). Среди прочего в ФСМНО ведется учет числа научно-популярных публикаций, выполненных сотрудниками организации, и числа положительных и нейтральных упоминаний по любому поводу научных организаций в СМИ федерального уровня.

Среди прочего в ФСМНО ведется учет числа научно-популярных публикаций, выполненных сотрудниками организации, и числа положительных и нейтральных упоминаний по любому поводу научных организаций в СМИ федерального уровня.

Вклад этих данных в итоговую оценку эффективности вуза или НИИ по 25 критериям ФСМНО сравнительно невелик, но может оказаться критическим при отнесении научной организации в одну из трех категорий, каждая из которых претендует на финансирование по своему уровню. Особенно опасна граница между второй и третьей категориями, к последней относят организации, «утратившие научный профиль и перспективы развития».

Сегодня в лентах «большой тройки» информагентств — «РИА Новости», ТАСС, «Интерфакса» — ежегодно появляется около 4 тыс. новостей о российской науке. На 4 тыс. научных организаций РФ это крайне мало, особенно если учесть, что есть институты и университеты с особенно плодовитыми пресс-службами, которые рассылают свои пресс-релизы едва ли не каждый день, а другие научные организации вообще устраняются от самопиара.

С точки зрения правительства как госрегулятора науки ситуация нетерпимая, особенно с учетом того, какие деньги тратит государство на науку, а хедлайнером особо крупных финансовых вливаний в нее выступает сам президент. Для ее исправления усилиями компании РВК был запущен первый в России агрегатор научных новостей «Открытая наука» с сервисом автоматических рассылок для подписанных журналистов федеральных СМИ. На заседании президиума РАН поставлен вопрос о создании пресс-службы институтов РАН (не путать с пресс-службой РАН) — структуры при президиуме, которой поручено оперативно готовить пресс-релизы для всех академических институтов сразу. Все идет к тому, что пресс-релизов о событиях в науке станет еще больше.

Коронавирусный тест

Интернет в отличие от печатных СМИ — площадка для публикаций бездонная, там, где сейчас публикуются 4 тыс. релизов, их легко может стать и 40 тыс., а число их перепубликаций в СМИ всех уровней — от федеральных до муниципальных — и перепостов в соцмедиа будет стремиться к бесконечности. Словом, «онаучивание» народа продолжается, и научно-популярные СМИ тут уже ни при чем. Они скорее становятся чем-то вроде деликатеса для гурманов — любителей науки.

Словом, «онаучивание» народа продолжается, и научно-популярные СМИ тут уже ни при чем. Они скорее становятся чем-то вроде деликатеса для гурманов — любителей науки.

Если кому-то покажется это слишком смелым допущением, то достаточно посмотреть, что происходит сейчас в новостных СМИ и соцмедиа вокруг коронавируса SARS-CoV-2. Уж точно не благодаря научно-популярным изданиям миллионы людей, не имеющие никакого отношения к вирусологии и эпидемиологии, всего за один месяц стали довольно неплохо разбираться в этих науках.

Ася Петухова

10 лучших научных журналов — National Geographic, Psychology Today, Popular Mechanics, Scientific American и другие

National Geographic

National Geographic долгое время считался экспертным источником приключенческой фотографии, особенно из экзотических уголков мира. Для статей и качественных фотографий, посвященных природе, это лучший журнал.

Подпишитесь прямо сейчас!

Psychology Today

Основное издание о человеческом разуме, Psychology Today, содержит последние исследования, тенденции, открытия и массу другой информации, касающейся того, как мы думаем и ведем себя.

Подпишитесь прямо сейчас!

Popular Mechanics

Являясь лучшим журналом для практических советов по самодельным проектам, Popular Mechanics также предоставляет информацию о продуктах, технологиях и современных тенденциях в различных отраслях, от автомобилестроения до робототехники.

Подпишитесь прямо сейчас!

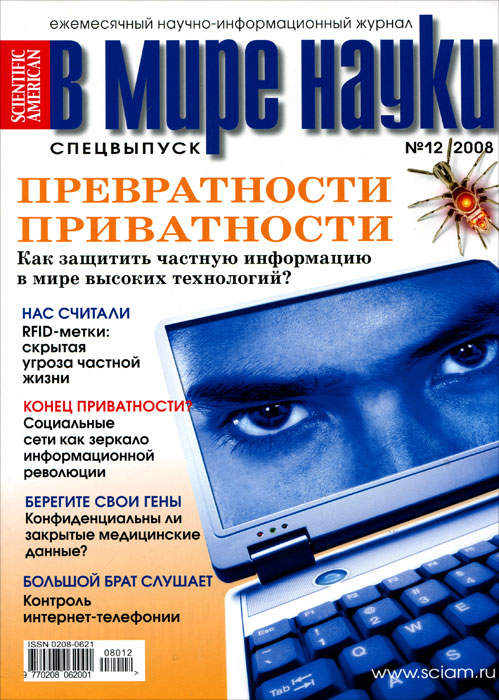

Scientific American

Чтобы оставаться в курсе последних новостей во всех основных областях науки, Scientific American использует инфографику, фотографии и пояснения экспертов, чтобы держать вас в курсе.

Подпишитесь прямо сейчас!

Smithsonian

Smithsonian Magazine — официальное издание Смитсоновского института. Как и сам музей, журнал охватывает широкий спектр интересных тем, от науки до истории.

Подпишитесь прямо сейчас!

Откройте для себя

Откройте для себя любопытные факты науки и исследуйте разум, тело, космос, медицину и окружающую среду с помощью журнала Discover. Получайте удовольствие от последних открытий в области технологий или удивляйтесь чудесам мира природы.

Подпишитесь прямо сейчас!

Новости науки

Подпишитесь прямо сейчас!

Archeology

Для всех, кто хочет исследовать тайны окаменелостей, костей и других археологических находок, журнал Archeology освещает эту интригующую область.

Подпишитесь прямо сейчас!

Обзор библейской археологии

Обзор библейской археологии посвящен археологическим событиям и открытиям, которые могут относиться к персонажам христианской Библии.

Подпишитесь прямо сейчас!

Current World Archeology

Археологические исследования продолжаются ежедневно по всему миру, и журнал World Archeology Magazine будет информировать вас о последних новостях и открытиях.

Подпишитесь прямо сейчас!

Все научные журналы — от А до Я

Archeology

Для всех, кто хочет исследовать тайны окаменелостей, костей и других археологических находок, журнал Archeology освещает эту интригующую область.

Подпишитесь прямо сейчас!

Обзор библейской археологии

Обзор библейской археологии посвящен археологическим событиям и открытиям, которые могут относиться к персонажам христианской Библии.

Подпишитесь прямо сейчас!

Откройте для себя

Откройте для себя любопытные факты науки и исследуйте разум, тело, космос, медицину и окружающую среду с помощью журнала Discover. Получайте удовольствие от последних открытий в области технологий или удивляйтесь чудесам мира природы.

Подпишитесь прямо сейчас!

National Geographic

National Geographic долгое время считался экспертным источником приключенческой фотографии, особенно из экзотических уголков мира. Для статей и качественных фотографий, посвященных природе, это лучший журнал.

Подпишитесь прямо сейчас!

Popular Mechanics

Являясь лучшим журналом для практических советов по самодельным проектам, Popular Mechanics также предоставляет информацию о продуктах, технологиях и современных тенденциях в различных отраслях, от автомобилестроения до робототехники.

Подпишитесь прямо сейчас!

Новости науки

Подпишитесь прямо сейчас!

Scientific American

Чтобы оставаться в курсе последних новостей во всех основных областях науки, Scientific American использует инфографику, фотографии и пояснения экспертов, чтобы держать вас в курсе.

Подпишитесь прямо сейчас!

Skeptical Inquirer

Skeptical Inquirer издается 6 раз в год, чтобы критически оценить с научной точки зрения заявления о паранормальных явлениях и второстепенной науке.

Подпишитесь прямо сейчас!

Smithsonian

Smithsonian Magazine — официальное издание Смитсоновского института. Как и сам музей, журнал охватывает широкий спектр интересных тем, от науки до истории.

Подпишитесь прямо сейчас!

Current World Archeology

Археологические исследования продолжаются ежедневно по всему миру, и журнал World Archeology Magazine будет информировать вас о последних новостях и открытиях.

Подпишитесь прямо сейчас!

Psychology Today

Основное издание о человеческом разуме, Psychology Today, содержит последние исследования, тенденции, открытия и массу другой информации, касающейся того, как мы думаем и ведем себя.

Подпишитесь прямо сейчас!

Related Magazines

All Magazines

Magazine Topics

Select a TopicAdventure MagazinesAlaska MagazinesAnimal MagazinesAntique MagazinesArchitecture MagazinesArizona MagazinesArkansas MagazinesArt MagazinesAviation MagazinesBaby MagazinesBlack MagazinesBoating MagazinesBusiness MagazinesCalifornia MagazinesCar MagazinesCat MagazinesCelebrity MagazinesChristian MagazinesClassic Car MagazinesColorado MagazinesComics MagazinesComputer MagazinesConnecticut MagazinesCooking MagazinesCountry MagazinesCraft MagazinesCrochet MagazinesCustom Car MagazinesCycling MagazinesDC MagazinesDecorating MagazinesDelaware ЖурналыЖурналы о дизайнеЖурналы о собакахОбразовательные журналыЖурналы об электроникеЖурналы по инженерииЖурналы о развлеченияхЖурналы об окружающей средеЖурналы об экстремальных видах спортаЖурналы о сельском хозяйствеЖурналы о модеЖурналы о финансахЖурналы о рыбалкеЖурналы о фитнесеЖурналы FloridaЖурналы о еде и напиткахЖурналы о футболеЖурналы о садеЖурналы Georgia sGirls MagazinesGolf MagazinesGun MagazinesHealth MagazinesHealth & Fitness MagazinesHistory MagazinesHobbies MagazinesHome MagazinesHome & Garden MagazinesHome Improvement MagazinesHorse MagazinesHunting MagazinesIllinois MagazinesIndiana MagazinesInternational Business MagazinesIowa MagazinesKids MagazinesKnitting MagazinesLifestyle MagazinesLiterary MagazinesLouisiana MagazinesLuxury MagazinesManagement MagazinesMarketing & Sales MagazinesMartial Arts MagazinesMaryland MagazinesMassachusetts MagazinesMedical MagazinesMen’s MagazinesMen’s Fashion MagazinesMen’s Fitness MagazinesMichigan MagazinesMilitary MagazinesMinnesota MagazinesMissouri MagazinesMontana MagazinesMotorcycle MagazinesMotorsports MagazinesMovie ЖурналыЖурналы о маслкарахМузыкальные журналыЖурналы о природеЖурналы Нью-ГэмпшираЖурналы Нью-ДжерсиЖурналы Нью-МексикоЖурналыНью-ЙоркЖурналы новостейЖурналы Северной КаролиныЖурналы о кормленииЖурналы о питанииЖурналы ОгайоЖурналы ОрегонаЖурналы на открытом воздухеЖурналы для родителей zinesPennsylvania MagazinesPhotography MagazinesPolitical MagazinesPsychology MagazinesPuzzles & Games MagazinesQuilting MagazinesReal Estate MagazinesRegional MagazinesReligion MagazinesRhode Island MagazinesRunning MagazinesScience MagazinesScience & Technology MagazinesSelf Help MagazinesSewing MagazinesSki & Snowboard MagazinesSmall Business MagazinesSociety & Culture MagazinesSpace MagazinesSpanish MagazinesSports MagazinesTattoo MagazinesTechnology MagazinesTeen MagazinesTennessee MagazinesTexas MagazinesTrade MagazinesTravel MagazinesTruck MagazinesTV MagazinesVermont MagazinesVideo & Audio MagazinesVirginia MagazinesWashington MagazinesWedding MagazinesWeekly ЖурналыЖурналы о дикой природеЖурналы о винеЖенские журналыЖенские журналы о фитнесеЖурналы по дереву

10 лучших научных журналов мира

Научно-исследовательские журналы всегда являются ключевым источником информации для всех инноваций. В мире существуют тысячи популярных журналов в области техники, науки, технологии, медицины и т. д. Вот 10 лучших научных журналов мира .

В мире существуют тысячи популярных журналов в области техники, науки, технологии, медицины и т. д. Вот 10 лучших научных журналов мира .

Science

Science , также известный как Science Magazine , является рецензируемым академическим журналом Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) и одним из ведущих научных журналов в мире. Впервые он был опубликован в 1880 году, в настоящее время распространяется еженедельно и имеет около 130 000 подписчиков. Поскольку институциональные подписки и онлайн-доступ обслуживают более широкую аудиторию, его предполагаемая читательская аудитория составляет 570 400 человек.

Твиттер: https://twitter.com/sciencemagazine

Официальный сайт Youtube: https://www.youtube.com/user/ScienceMag

Официальный сайт: https://www.sciencemag.org/

Научный American

S cientific American — американский научно-популярный журнал..jpg) Многие известные ученые, в том числе Альберт Эйнштейн, написали для него статьи. Это старейший постоянно издаваемый ежемесячный журнал в Соединенных Штатах (хотя он стал ежемесячным только в 1921).

Многие известные ученые, в том числе Альберт Эйнштейн, написали для него статьи. Это старейший постоянно издаваемый ежемесячный журнал в Соединенных Штатах (хотя он стал ежемесячным только в 1921).

Twitter: https://twitter.com/sciam

Официальный Youtube: https://www.youtube.com/user/SciAmerican

Официальный сайт: https://www.scientificamerican.com/

Science News

Это американский журнал, выходящий раз в две недели и посвященный коротким статьям о новых научных и технических разработках, обычно почерпнутым из последних научных и технических журналов. Science News издается с 1922 года Обществом науки и общественности, некоммерческой организацией, основанной Э. У. Скриппсом в 19 году.20. Американский химик Эдвин Слоссон был первым редактором публикации. С 1922 по 1966 год он назывался Science News Letter . Название было изменено на Science News в выпуске от 12 марта 1966 г. (том 89, № 11)

Twitter: https://twitter. com/sciam

com/sciam

Официальный Youtube: https://www.youtube .com/user/ScienceNewsSSP

Официальный сайт: https://www.sciencenews.org/

Popular Science

Popular Science (также известный как PopSci ) – американский ежеквартальный журнал, публикующий научно-популярные статьи, посвященные науке и технологиям, предназначенные для широкого круга читателей. Этот журнал получил более 58 наград, в том числе награды Американского общества редакторов журналов за журналистское мастерство в 2003 году (за общее мастерство) и в 2004 году (за лучший раздел журнала). История Popular Science началась в 1872 году. Она была переведена более чем на 30 языков и распространяется как минимум в 45 странах.

Twitter: https://twitter.com/PopSci

Официальный Youtube: https://www.youtube.com/user/Popscivideo

Официальный сайт: https://www.popsci.com/

Австралийская наука Журнал

Австралазийская наука есть

научный журнал, выходящий два раза в месяц в Австралии. Он содержит смесь

Он содержит смесь

новостей, тематических статей и комментариев экспертов. Австралазийская наука есть

Самая продолжительная научная публикация Австралии. Впервые он был опубликован в

1938 как The Australian Journal of Science австралийского

Национальный исследовательский совет, который был предшественником Австралийского

Академия наук.

Твиттер: https://twitter.com/AustScience. научный журнал, выпускаемый в Австралии, с глобальным мировоззрением и литературными амбициями, издаваемый Королевским институтом Австралии (RiAus). Он выходит четыре раза в год в печатных и подписных версиях для браузеров. У него 87 000 читателей в печатном виде и 130 000 подписчиков в браузере. Его интернет-сестра, Cosmos Online, публикует ежедневные новости и имеет аудиторию более 400 000 уникальных посетителей и более 1 миллиона просмотров страниц в месяц. Он имеет подзаголовок «Наука обо всем» и описывается как «журнал идей, науки, общества и будущего».0003

Твиттер: https://twitter. com/CosmosMagazine

com/CosmosMagazine

Официальный сайт: https://cosmosmagazine.com/

Новости лаборатории

Новости лаборатории – это ежемесячный научный журнал, предназначенный для ученых и специалистов в области науки всех уровней. и со всех полей. Основанный в 1971 году, журнал освещает все аспекты научных открытий и достижений в лабораторной сфере. У Labor News есть два веб-сайта, связанные с публикацией, которые содержат новости, статьи, комментарии, новые продукты для лабораторной отрасли, опросы общественного мнения, вакансии и события; и позволяет пользователям искать продукты и услуги, относящиеся к лабораторной отрасли.

Твиттер: https://twitter.com/laboratorynews

Официальный сайт: https://www.labnews.co.uk/

Рекомендуем прочитать: Как сделать PPT для международной конференции

Откройте для себя журнал

Откройте для себя — американский научный журнал для широкой аудитории, выпущенный в октябре 1980 года компанией Time Inc. С 2010 года он принадлежит Kalmbach Publishing. Он заметил, что продажи журнала подскакивают каждый раз, когда на обложке появляется научная тема. Жаров интерпретировал это как значительный общественный интерес к науке, и в 1971 года он начал агитировать за создание научно-ориентированного журнала. Это было сложно, как заметил один из бывших коллег, потому что «продать науку людям, получившим высшее образование, чтобы стать менеджерами, было очень сложно.

С 2010 года он принадлежит Kalmbach Publishing. Он заметил, что продажи журнала подскакивают каждый раз, когда на обложке появляется научная тема. Жаров интерпретировал это как значительный общественный интерес к науке, и в 1971 года он начал агитировать за создание научно-ориентированного журнала. Это было сложно, как заметил один из бывших коллег, потому что «продать науку людям, получившим высшее образование, чтобы стать менеджерами, было очень сложно.

Twitter: https://twitter.com/discovermag

Youtube: https://www.youtube.com/user/discovermagazine

Официальный сайт: http://discovermagazine.com/

Stanford Medicine

Это издается Медицинской школой Стэнфордского университета, чтобы делиться своими исследованиями, мнениями и новостями с целью просвещения широкой общественности. Каждое издание посвящено определенной теме, например Fall 2015 опубликовал статьи о «Детстве» и Summer 2015 сосредоточены на «Skin Deep». Их онлайн-журнал также публикует подкасты, сообщения в блогах и видеоролики, в которых исследуется тема каждого выпуска, которая интересна, провокационна и познавательна. Но будьте осторожны – за чтением можно легко провести часы!

Их онлайн-журнал также публикует подкасты, сообщения в блогах и видеоролики, в которых исследуется тема каждого выпуска, которая интересна, провокационна и познавательна. Но будьте осторожны – за чтением можно легко провести часы!

Твиттер: https://twitter.com/stanmedmag

Официальный сайт: http://stanmed.stanford.edu/2019spring.html

IEEE Spectrum

IEEE Spectrum — ведущий журнал и веб-сайт IEEE, крупнейшая в мире профессиональная организация, занимающаяся инженерными и прикладными науками. Наша цель — информировать более 400 000 членов об основных тенденциях и разработках в области технологий, техники и науки. Наши блоги, подкасты, новости и очерки, видеоролики и интерактивная инфографика привлекают наших посетителей четкими объяснениями новых концепций и разработок с подробностями, которые они не могут получить в другом месте.

Твиттер: https://twitter.com/IEEESpectrum

Youtube: https://www.youtube.com/user/spectrummag

Официальный сайт: https://spectrum. ieee.org/

ieee.org/

лучший и 10 лучших научных журналов мира в произвольном порядке. Вы можете регулярно следить за этими журналами, чтобы получать все последние обновления.

Просмотры сообщений:

14 275

Статьи с пометкой «Искусство встречается с наукой»

«Искусство встречается с наукой»

Как два калифорнийских художника могут помочь персонализировать ваше экологическое горе

Алисия Эскотт и Хайди Куанте основали Бюро лингвистической реальности для создания слов, помогающих описать чувства людей по поводу изменения климата

Дина Гачман

Искусство встречается с наукой

Потрясающие реконструкции лиц Воскрешение трех средневековых шотландцев

Элла Фельдман

Искусство встречается с наукой

Врачи в Брюсселе прописывают бесплатные посещения музеев

Для улучшения психического здоровья одна из крупнейших больниц Брюсселя тестирует программу в рамках шестимесячного испытания

Молли Энкинг