Содержание

Как возникла Луна

Мы настолько привыкли к виду Луны на нашем ночном (а иногда и дневном) небе, что практически никогда не задумываемся над тем, как нам повезло иметь такого «космического соседа». Земля и ее спутник представляют собой уникальное явление в Солнечной системе, а последние исследования свидетельствуют, что и в целой Вселенной подобные «сочетания» встречаются не так уж часто. Как же появилась эта удивительная пара и о чем должны были узнать ученые, чтобы ответить на этот вопрос?

Первый из известных спутников

Луна, наверное, — единственное тело Солнечной системы, которое уже на ранних этапах развития астрономии ученые правильно «поставили на место»: наши предки давно уже сообразили, что она обращается вокруг Земли. Правда, их немного сбивал с толку почти неизменный вид нашего спутника, поэтому им несложно было себе представить, что он «приколочен» к прозрачной хрустальной сфере (а она уже обращается вокруг нас). Также в древние времена заметили, что Луна, как и Солнце с известными тогда планетами, движется по небу вблизи эклиптики — плоскости земной орбиты. Но необычность этого факта осознали значительно позже, когда поняли, что естественные спутники имеет не только Земля. Это революционное на тот момент открытие сделал в 1610 году Галилео Галилей, когда сумел разглядеть в один из первых своих телескопов четыре крупнейших спутника Юпитера.

Но необычность этого факта осознали значительно позже, когда поняли, что естественные спутники имеет не только Земля. Это революционное на тот момент открытие сделал в 1610 году Галилео Галилей, когда сумел разглядеть в один из первых своих телескопов четыре крупнейших спутника Юпитера.

Геоцентрическая система Птолемея (схема из «Небесного атласа» Иоганна Доппельмайера). Ближайшее тело, обращающееся вокруг Земли — Луна

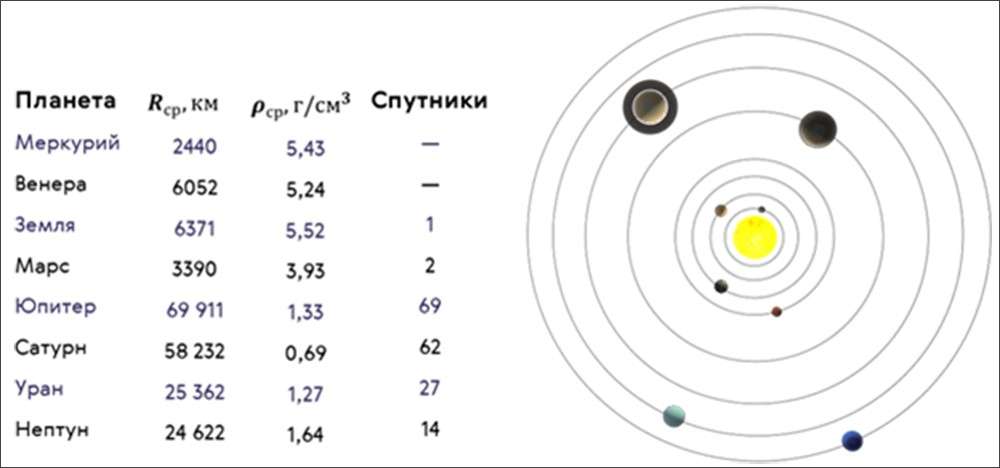

Впоследствии естественные спутники были открыты у Сатурна, Урана и Нептуна (причем у двух последних — практически одновременно с открытием самих планет). В конце концов этот список пополнил и Марс, вблизи которого в 1877 году удалось разглядеть два крошечных спутничка, получивших названия Фобос и Деймос. Итак, выяснилось, что из всех «неодиноких» больших планет Солнечной системы ближайшей к Солнцу оказалась Земля, в чем и состоит одно из проявлений ее уникальности. Это повлияло, между прочим, на то, что наша Луна обращается недалеко от плоскости эклиптики, а не земного экватора. Подавляющее большинство других крупных спутников как раз «тяготеют» к экваториальной плоскости своих планет.

Подавляющее большинство других крупных спутников как раз «тяготеют» к экваториальной плоскости своих планет.

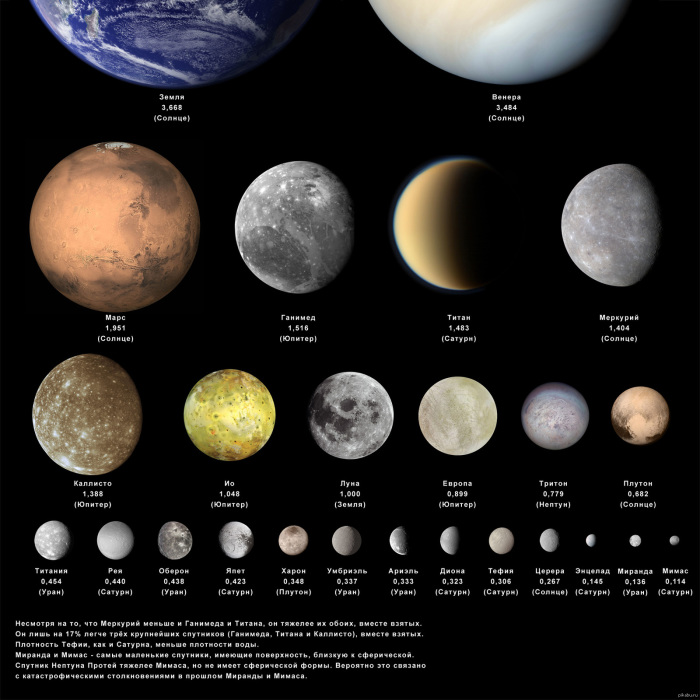

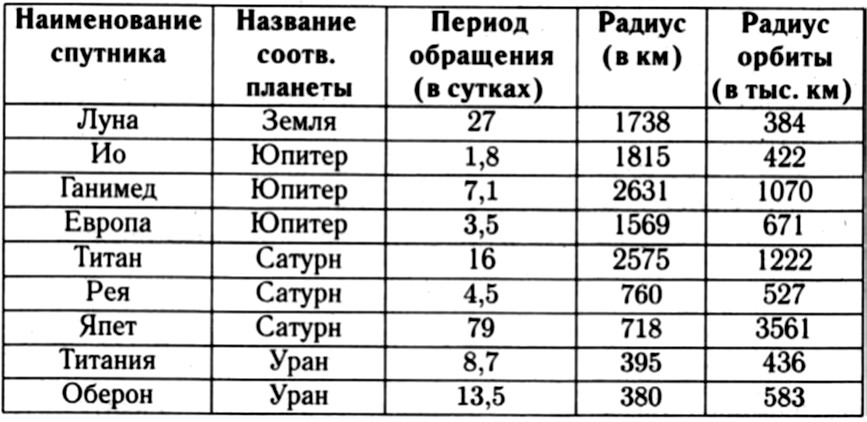

Еще во II веке новой эры древнегреческий астроном Птолемей сделал довольно точные оценки размера Луны и расстояния до нее (конечно, не в километрах, а в величинах земного радиуса). Почти 1700 лет спустя человечество смогло измерить другие крупные спутники планет, и стало понятно, что наша Луна принадлежит к семи крупнейшим из них, причем в этой «большой семерке» она даже не на последнем месте: по размеру ей уступают Европа (самый маленький из четырех галилеевых спутников Юпитера) и нептунианский спутник Тритон. Сложнее было определить массу этих объектов, и здесь ученых ожидал новый сюрприз: оказалось, что Луна всего в 81,3 раза легче Земли. Это наименьшее соотношение между массами планеты и ее сателлита в Солнечной системе — следующим по этому показателю идет Титан, который в 4200 раз легче Сатурна.

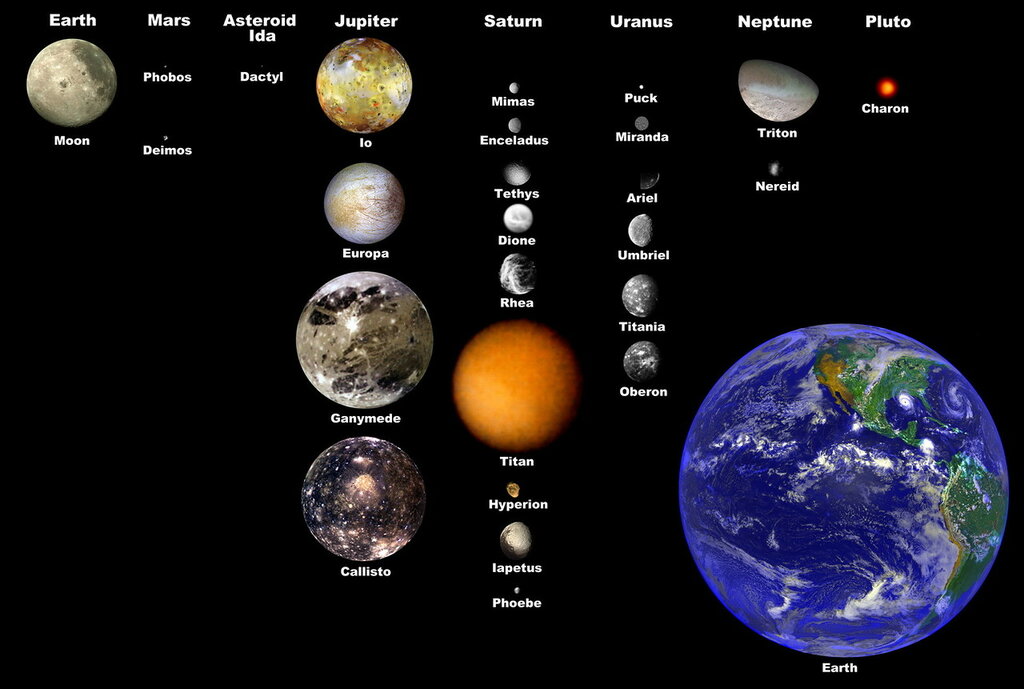

Крупнейшие спутники планет Солнечной системы. Для сравнения показаны также Меркурий и карликовая планета Плутон

Наконец, еще одна особенность Луны — ее средняя плотность (3344 кг/м³), составляющая 60% плотности Земли. У всех больших спутников газовых гигантов этот показатель выше, чем у «материнских» планет. Лишь марсианские сателлиты Фобос и Деймос оказались менее «плотными», чем тело, вокруг которого они обращаются. Можно назвать только одну черту, общую для всех крупных спутников — равенство периодов орбитального и осевого вращения (т.е. все они постоянно повернуты к своим планетам одной и той же стороной).

У всех больших спутников газовых гигантов этот показатель выше, чем у «материнских» планет. Лишь марсианские сателлиты Фобос и Деймос оказались менее «плотными», чем тело, вокруг которого они обращаются. Можно назвать только одну черту, общую для всех крупных спутников — равенство периодов орбитального и осевого вращения (т.е. все они постоянно повернуты к своим планетам одной и той же стороной).

Тайны рождения

Перечисленные «лунные аномалии» требовали какого-то объяснения, и научное сообщество постепенно начало склоняться к тому, что в их основе лежит механизм возникновения Луны. Еще в XVIII веке шведский теолог Эмануэль Сведенборг, немецкий философ Иммануил Кант и французский математик Пьер-Симон Лаплас (Emanuel Swedenborg, Immanuel Kant, Pierre-Simon Laplace) сформулировали так называемую «небулярную гипотезу» происхождения Солнечной системы, которая с небольшими уточнениями сохранилась до настоящего времени и считается базовой. Она объясняет главные физические свойства планет: все они обращаются вокруг центрального светила в одном направлении, их орбиты лежат примерно в одной плоскости, а орбитальные эксцентриситеты не сильно отличаются от нуля («рекордсменами» здесь являются две самые маленькие планеты — Марс и Меркурий).

Суть гипотезы заключается в том, что первоначально на месте Солнечной системы существовала газопылевая туманность, основными компонентами которой были водород, гелий и межзвездная пыль — мелкие частицы льда, соединений углерода, а также оксиды кремния, алюминия и более тяжелых металлов. Почти 99% ее вещества на первой стадии эволюции под действием собственной гравитации «стянулись» к ее центру, образовав Солнце, а остатки были постепенно втянуты в орбитальное движение и образовали протопланетный диск. В нем возникли свои локальные концентрации массы — «зародыши» будущих планет. Вокруг наиболее массивных из них тоже образовались своеобразные «вихри», давшие начало спутниковым системам. Ученые предположили, что подобный «локальный диск» существовал и на месте прото-земли, а Луна возникла позже в результате «сбора» вещества его внешних областей. Противоречили этому предположению две важные лунные характеристики: большая масса и сравнительно низкая плотность.

После того, как основная часть массы газово-пылевого облака сконцентрировалась в прото-Солнце, ее остатки сформировали протопланетный диск, в котором из отдельных сгустков вещества начали «расти» планеты

Тогда появилась альтернативная гипотеза. Она утверждала, что Луна сформировалась дальше от Солнца, чем наша планета (например, в Главном поясе астероидов, где средняя плотность некоторых тел действительно близка к лунной), а затем вследствие столкновения с другим астероидом или гравитационных возмущений изменила орбиту, приблизилась к Земле и была захвачена ее силой тяготения. Проблема этой гипотезы заключалась в том, что механизм такого «захвата» достаточно хорошо «работает» в случае газовых гигантов, но для менее массивных тел требует присутствия большого количества дополнительных благоприятных обстоятельств, что исключительно маловероятно. Однако такой вариант считался вполне допустимым вплоть до 60-х годов прошлого века — точнее, до появления в лабораториях первых образцов лунного вещества, привезенных астронавтами миссий Apollo.

Она утверждала, что Луна сформировалась дальше от Солнца, чем наша планета (например, в Главном поясе астероидов, где средняя плотность некоторых тел действительно близка к лунной), а затем вследствие столкновения с другим астероидом или гравитационных возмущений изменила орбиту, приблизилась к Земле и была захвачена ее силой тяготения. Проблема этой гипотезы заключалась в том, что механизм такого «захвата» достаточно хорошо «работает» в случае газовых гигантов, но для менее массивных тел требует присутствия большого количества дополнительных благоприятных обстоятельств, что исключительно маловероятно. Однако такой вариант считался вполне допустимым вплоть до 60-х годов прошлого века — точнее, до появления в лабораториях первых образцов лунного вещества, привезенных астронавтами миссий Apollo.

Тут стоило бы вернуться к началу XX века, когда английский химик Фредерик Содди (Frederick Soddy), занимавшийся изучением продуктов радиоактивного распада, высказал предположение о существовании разновидностей атомов одного и того же химического элемента, имеющих разную атомную массу. Уже четыре года спустя его догадка подтвердилась, а в научном обращении появился термин «изотопы». Большинство элементов в природе встречается в форме нескольких изотопов в определенном соотношении. Изучая внеземное вещество, попадающее на поверхность нашей планеты в составе метеоритов, ученые заметили, что в них это соотношение оказалось другим и зависело от зоны Солнечной системы, где сформировался «космический пришелец». Позже удалось обнаружить характерные «изотопные подписи» Марса, Меркурия, Пояса астероидов… Часть тел, хоть и имела безусловные признаки пребывания в космосе, практически не отличалась от образцов земных пород. Некоторые специалисты высказали предположение, что это «лунные камни». Первые экспедиции на Луну окончательно подтвердили: да, она имеет тот же изотопный состав, что и Земля. А значит, сформировалась в той же области пространства и, вероятнее всего, практически в то же время.

Уже четыре года спустя его догадка подтвердилась, а в научном обращении появился термин «изотопы». Большинство элементов в природе встречается в форме нескольких изотопов в определенном соотношении. Изучая внеземное вещество, попадающее на поверхность нашей планеты в составе метеоритов, ученые заметили, что в них это соотношение оказалось другим и зависело от зоны Солнечной системы, где сформировался «космический пришелец». Позже удалось обнаружить характерные «изотопные подписи» Марса, Меркурия, Пояса астероидов… Часть тел, хоть и имела безусловные признаки пребывания в космосе, практически не отличалась от образцов земных пород. Некоторые специалисты высказали предположение, что это «лунные камни». Первые экспедиции на Луну окончательно подтвердили: да, она имеет тот же изотопный состав, что и Земля. А значит, сформировалась в той же области пространства и, вероятнее всего, практически в то же время.

В соответствии с современными представлениями, Луна возникла в результате столкновения прото-Земли с телом примерно вдвое меньшего размера, которому присвоили название «Тея»

Впрочем, существовала и совсем экзотическая возможность объяснить особенности химического состава Луны и ее орбиты. Он мог образоваться при столкновении Земли с еще одним огромным протопланетным объектом, примерно в десять раз меньше по массе и вдвое меньше по размеру. Причем это произошло после того, как наша планета прошла частичную гравитационную дифференциацию вещества: тяжелые породы опустились в центр и образовали ядро, а более легкие сконцентрировались на поверхности. Столкновение «сорвало» часть этих поверхностных минералов, сначала образовавших околоземное кольцо (часть из них вообще рассеялась по Солнечной системе), а затем из них сформировалась Луна. Главным отрицанием этого предположения – так называемой импактной гипотезы – было то, что после такой катастрофы форма земной орбиты отличалась бы от «правильного круга» гораздо сильнее, чем сейчас. И, конечно, если тело-импактор «прилетело» к нам из другой области нашей планетной системы, геологи должны найти в земной коре его остатки — участки с необычными «изотопными подписями». Но ничего подобного мы до сих пор не наблюдаем.

Он мог образоваться при столкновении Земли с еще одним огромным протопланетным объектом, примерно в десять раз меньше по массе и вдвое меньше по размеру. Причем это произошло после того, как наша планета прошла частичную гравитационную дифференциацию вещества: тяжелые породы опустились в центр и образовали ядро, а более легкие сконцентрировались на поверхности. Столкновение «сорвало» часть этих поверхностных минералов, сначала образовавших околоземное кольцо (часть из них вообще рассеялась по Солнечной системе), а затем из них сформировалась Луна. Главным отрицанием этого предположения – так называемой импактной гипотезы – было то, что после такой катастрофы форма земной орбиты отличалась бы от «правильного круга» гораздо сильнее, чем сейчас. И, конечно, если тело-импактор «прилетело» к нам из другой области нашей планетной системы, геологи должны найти в земной коре его остатки — участки с необычными «изотопными подписями». Но ничего подобного мы до сих пор не наблюдаем.

Лагранж приходит на помощь

А теперь вернемся еще раз ненадолго в XVIII век. В 1772 году французский математик итальянского происхождения Жозе-Луи Лагранж (Joseph-Louis Lagrange) опубликовал статью, посвященную аналитическому решению так называемой задачи трех тел, то есть возможности расчета взаимного положения трех объектов, влияющих друг на друга гравитационно, на любой момент времени (аналогичная задача для двух тел была успешно решена Ньютоном сотней лет раньше). Ученый пришел к выводу, что решить такую задачу математическими методами можно лишь при нескольких очень жестких ограничениях: первое тело системы должно быть намного массивнее второго, которое, в свою очередь, должно двигаться по круговой орбите. Тогда в такой системе существует пять точек, где третье тело — с массой значительно меньше второго — может находиться довольно долго фактически неподвижно относительно двух первых.

В 1772 году французский математик итальянского происхождения Жозе-Луи Лагранж (Joseph-Louis Lagrange) опубликовал статью, посвященную аналитическому решению так называемой задачи трех тел, то есть возможности расчета взаимного положения трех объектов, влияющих друг на друга гравитационно, на любой момент времени (аналогичная задача для двух тел была успешно решена Ньютоном сотней лет раньше). Ученый пришел к выводу, что решить такую задачу математическими методами можно лишь при нескольких очень жестких ограничениях: первое тело системы должно быть намного массивнее второго, которое, в свою очередь, должно двигаться по круговой орбите. Тогда в такой системе существует пять точек, где третье тело — с массой значительно меньше второго — может находиться довольно долго фактически неподвижно относительно двух первых.

Точки Лагранжа системы «Солнце-Земля» (размеры небесных тел и расстояния показаны не в масштабе)

Три из этих точек расположены на прямой, проходящей через центры двух более массивных тел, но они нестабильны: если попавший в них объект испытает влияние какой-то дополнительной внешней силы, он покинет свою позицию и никогда уже к ней не вернется (если его не вернуть туда «насильно»).

Но две последних точки — сейчас их принято обозначать индексами L₄ и L₅ — оказались более интересными. Они расположены на орбите второго по массе тела системы в 60° впереди и сзади относительно его орбитального движения и являются позициями устойчивого равновесия. Попав туда, объект сравнительно малой массы останется там надолго, и нужно достаточно мощное внешнее воздействие, чтобы «выбить» его оттуда. Касательно Солнечной системы эти расчеты оставались чисто теоретическими до 1906 года, когда в точках L₄ и L₅ на орбите Юпитера были найдены первые астероиды, получившие затем название «троянцев» (им начали присваивать имена мифических героев Троянской войны). В настоящее время известно уже более 8 тысяч таких объектов. Несколько десятков «лагранжевых астероидов» открыли на орбите Нептуна, четыре — на орбите Марса, по одному имеют Уран, Земля и Венера, и только Меркурий и Сатурн лишены подобных «орбитальных попутчиков», но астрономы уверены, что их открытие — лишь вопрос времени.

В 1975 году американский планетолог Уильям Хартманн и астроном Дональд Дэвис (William Hartmann, Donald Davis) высказали предположение, что на ранних этапах эволюции Солнечной системы плотность пыли в протопланетном диске была достаточной, чтобы в одной из точек Лагранжа на земной орбите вследствие накопления пылевых частиц в «гравитационной ловушке» образовалось еще одно планетоподобное тело меньшего размера. Оно продолжало «собирать» окружающее вещество, и когда его масса стала примерно в десять раз меньше массы прото-Земли, равновесие системы нарушилось — столкновение с нашей планетой стало практически неизбежным. Это столкновение было не «лобовым», а произошло по касательной, поэтому оно «раскрутило» Землю до большой скорости (она до сих пор вращается вокруг оси быстрее всех других планет земной группы) и лишило ее части легкой силикатной коры, из обломков которой позже сформировался наш естественный спутник.

Оно продолжало «собирать» окружающее вещество, и когда его масса стала примерно в десять раз меньше массы прото-Земли, равновесие системы нарушилось — столкновение с нашей планетой стало практически неизбежным. Это столкновение было не «лобовым», а произошло по касательной, поэтому оно «раскрутило» Землю до большой скорости (она до сих пор вращается вокруг оси быстрее всех других планет земной группы) и лишило ее части легкой силикатной коры, из обломков которой позже сформировался наш естественный спутник.

Луна на фоне Земли, сфотографированная космическим аппаратом Deep Space Climate Observatory, который работает в точке L₁ системы «Земля-Солнце». При взгляде оттуда соотношение видимых размеров планеты и ее спутника практически соответствуют соотношению их диаметров.

Эта версия объясняла практически все феномены пары «Земля-Луна» — от изотопного состава до сравнительно небольшого эксцентриситета земной орбиты и дефицита на Луне легких элементов (они почти полностью испарились на стадии ее формирования и «ускользнули» в космическое пространство или к более массивному центральному телу). Гипотеза становилась все более популярной в научном сообществе. В 2000 году Александр Холлидей (Alexander Halliday) предложил назвать сформировавшийся в точке Лагранжа объект в честь титанессы Теи (Θεία) из древнегреческой мифологии — дочери богини Земли Геи и бога неба Урана, матери лунной богини Селены.

Гипотеза становилась все более популярной в научном сообществе. В 2000 году Александр Холлидей (Alexander Halliday) предложил назвать сформировавшийся в точке Лагранжа объект в честь титанессы Теи (Θεία) из древнегреческой мифологии — дочери богини Земли Геи и бога неба Урана, матери лунной богини Селены.

В последние годы представители разных наук находят все больше подтверждений импактной гипотезы (безотносительно происхождения тела, с которым произошло столкновение). Например, сейсмические исследования показали, что впадина Тихого океана вместе с окружающим ее вулканическим «огненным кольцом» имеет немного отличные физические характеристики, причем в глубину эти различия «простираются» практически до границы земного ядра. Похоже, эта впадина действительно представляет собой огромный «шрам», оставшийся на Земле после грандиозной космической катастрофы.

Подарок небес

Откуда бы ни взялась Луна, следует признать, что нам с ней очень повезло. Благодаря своей большой массе она создает в теле Земли мощные приливы и отливы, способствующие тектоническим процессам и поддержанию в жидком состоянии наружных слоев земного ядра. Это, в свою очередь, помогает нашей планете генерировать магнитное поле, защищающее ее атмосферу от «сдувания» солнечным ветром. Лунная гравитация стабилизирует положение земной оси, не позволяя нашему экватору слишком сильно отклоняться от плоскости эклиптики, что способствует стабилизации климатических условий. И почти каждый год наш спутник устраивает величественное небесное шоу — полное солнечное затмение (правда, наблюдать его можно только в достаточно узкой полосе полной фазы).

Это, в свою очередь, помогает нашей планете генерировать магнитное поле, защищающее ее атмосферу от «сдувания» солнечным ветром. Лунная гравитация стабилизирует положение земной оси, не позволяя нашему экватору слишком сильно отклоняться от плоскости эклиптики, что способствует стабилизации климатических условий. И почти каждый год наш спутник устраивает величественное небесное шоу — полное солнечное затмение (правда, наблюдать его можно только в достаточно узкой полосе полной фазы).

Гравитация Луны стабилизирует положение земной оси, «не позволяя» ей слишком сильно отклоняться от перпендикуляра к плоскости орбиты

Такая уникальность Луны вынудила некоторых ученых высказать мысли о «неповторимости» Земли, в частности, как места, где могли возникнуть и эволюционировать живые организмы. Речь идет о том, что вероятность появления пары «Земля-Луна» в зоне, где количество энергии, получаемой от центральной звезды, как раз достаточно для существования на земной поверхности жидкой воды, действительно очень невелика, и не факт, что на всю нашу Галактику найдется еще одна подобная пара. Так что если наличие крупного спутника является важным условием для существования жизни на планете — вполне возможно, что наши попытки найти «братьев по разуму» напрасны. Так или иначе, большая часть научного сообщества и энтузиастов поисков внеземных цивилизаций продолжают оставаться оптимистами, а сотрудники обсерваторий и групп сопровождения космических телескопов изобретают способы регистрации спутников экзопланет. Лишь открыв достаточное количество таких объектов, мы сможем выяснить, насколько на самом деле уникальна наша Луна.

Так что если наличие крупного спутника является важным условием для существования жизни на планете — вполне возможно, что наши попытки найти «братьев по разуму» напрасны. Так или иначе, большая часть научного сообщества и энтузиастов поисков внеземных цивилизаций продолжают оставаться оптимистами, а сотрудники обсерваторий и групп сопровождения космических телескопов изобретают способы регистрации спутников экзопланет. Лишь открыв достаточное количество таких объектов, мы сможем выяснить, насколько на самом деле уникальна наша Луна.

Только самые интересные новости и факты в нашем Telegram-канале!

Присоединяйтесь: https://t.me/ ustmagazine

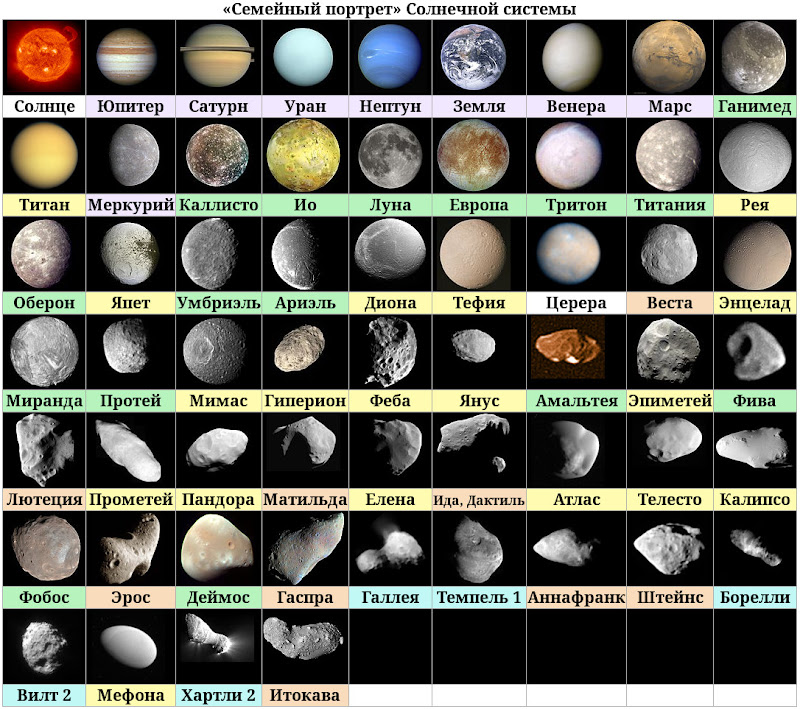

Спутники планет Солнечной системы

Новая порция интересных фактов — 14 февраля

Обычно, когда говорят «спутник планеты», большинство сразу вспоминает Луну. Вот только у каждой планеты Солнечной системы есть свои «луны».

Ганимед

Спутник Юпитера спокойно может потягаться по габаритам за место рядом с Марсом или Меркурием. У него даже есть собственные магнитные полюса (единственный случай для планетарных соседей). Ну и, конечно, это самый большой объект среди лун.

Миранда

Этот сожитель Урана считается самым уродливым среди своих коллег. Фактически это груда мусора, которая сформировалась в некое подобие планетоида и зацепилась за орбиту Урана. На Миранде присутствует самый разнообразный ландшафт: от каньонов глубже Гранд-Каньона в 12 раз до огромных равнин.

Каллисто

Еще один рекордсмен на орбите Юпитера. Тут призовое место луна получила за наибольшее количество кратеров. При этом ученые не смогли найти даже отдаленных намеков на какую-то геологическую активность в прошлом. Кратеры на Каллисто накладываются друг на друга и постоянно обновляются. Из-за этого практически невозможно составить хоть какую-то постоянную карту.

Эпиметей и Янус

Два спутника Сатурна, что рискуют каждые 4 года. Дело в том, что они постоянно меняются местами и двигаются примерно по одной орбите. Есть теория, что когда-то они были единым целым. Вполне возможно, что в какой-то момент они все же столкнутся. Тогда скорее они расколются окончательно, чем снова объединятся.

Дело в том, что они постоянно меняются местами и двигаются примерно по одной орбите. Есть теория, что когда-то они были единым целым. Вполне возможно, что в какой-то момент они все же столкнутся. Тогда скорее они расколются окончательно, чем снова объединятся.

Тритон

Этот спутник делает все не так как все. Он вращается в обратную сторону от вращения Нептуна вокруг Солнца. Тритон покрыт множеством вулканов, которые постоянно извергаются. Вот только вместо лавы из кратеров вылетает аммиак и вода. Вещества моментально замерзают и оседают уже льдом. Тритон отражает своей поверхностью максимум попадающего на него солнечного света.

Европа

Юпитер – чемпион по количеству нестандартных соседей. Европа, к примеру, это планетоид-океан. Поверхность у него – огромной толщины ледяная корка, под которой находятся огромные запасы воды (в 2-3 раза больше, чем все запасы Земли). Ученые предполагают, что в местном океане вполне возможны сложные формы биологической жизни. Температура Европы это вполне позволяет.

Мне нравится

59

Смотрите также

Таинственная Солнечная система

Двуликий Янус

Иллоккортоормиут, Гренландия

Интересные факты о солнечной энергии

Крейтер Лейк (кратерное озеро)

Звездное небо: из каких уголков планеты за ним наблюдать?

Владимир Валерьевич Сальников — олимпийский чемпион, чемпион Европы

Подвиг брига «Меркурий»

Кусочек Марса на Земле – пустыня Вади Рам

20 фактов о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии

Таинственная Солнечная система

Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец

20 интересных фактов о Марсе

Три теории появления Луны

10 особенностей, которые делают Марс схожим с Землей

11 удивительных секретов Луны

Самое популярное

моделей Солнечной системы — все планеты и основные спутники (KEE55AKJW) от jayfisher

Подробная полноцветная модель каждой из планет, газовых гигантов и основных спутников Солнечной системы в (логарифмическом) масштабе.

В этот набор входят 20 крупнейших объектов Солнечной системы (кроме Солнца).

Все поверхности воспроизведены с изображений НАСА.

НОВИНКА: Обновлено, чтобы включить последние данные о поверхности Плутона, полученные с зонда New Horizons !

Для сравнения размеров Юпитер имеет диаметр 25 мм (1 дюйм), а Земля — 12,76 мм (1/2 дюйма).

Подставка для дисплея (на фото, но не входит в комплект) имеет ширину 238 мм (9 3/8 дюйма).

(Подробнее о получении/сборке стенда на сайте www.celestial.rocks). шкала сжата — логарифмическая шкала вместо линейной. Это означает, что если модель спутника Юпитера больше модели Меркурия, но меньше Марса, то вы знаете, что реальная Луна действительно больше Меркурия и меньше Марса. действительно более чем в десять раз превышает диаметр Земли, становится только в два раза больше диаметра Земли и т. д. Эта логарифмическая шкала позволяет ясно видеть все планеты вместе, в то же время все еще указывая их размеры относительно друг друга.

Набор содержит все планеты, карликовую планету и одиннадцать лун:

[в порядке следования на фото выше, справа налево]

Меркурий

Венера

Земля

— Луна

Марс

Юпитер

— Ганимед

— Каллисто

— IO

— Европа (попытка нет приземления там)

Сатурн

— Кольца Сатурна

— Титан

— RHEA*

— Iaptus*

— Dione*

Neptune

— Tritan

. объекты имеют отверстие диаметром 1,6 мм (1/16 дюйма) на южном полюсе для латунной оси (или зубочистки, или…)

Какого цвета планета — это цвет материалов ее поверхности, или цвет ее атмосферы из космоса, или цвет поверхности, окрашенной атмосферой, фильтрующей солнечный свет? Внешний вид в этом наборе пытается соответствовать поверхности с умеренным атмосферным влиянием (газовые гиганты, изображенные как атмосфера и поверхность, являются одним и тем же). Например, это означает, что Венера изображает черты своей поверхности, но они несколько подкрашены ее атмосферой. Точно так же Земля и Титан показывают особенности земли, но некоторые области окрашены и скрыты атмосферой.

Точно так же Земля и Титан показывают особенности земли, но некоторые области окрашены и скрыты атмосферой.

В областях, где поверхность модели более детализирована, чем на самых подробных фотографиях НАСА, общий вид поверхности соответствует тому, что известно, но более тонкие текстурные детали являются гипотетическими. (Или, если есть атмосфера, она показана особенно густой и непрозрачной над не нанесенной на карту областью.)

*Из-за жестких ограничений производства Shapeways эти малые луны имеют одну и ту же карту поверхности. Они были выбраны потому, что имеют схожую поверхность и/или их поверхность практически неизвестна.

(Альтернативой было не включать эти луны)

Детали отправляются вам прямо с 3D-принтера, поэтому в упаковке, к сожалению, нет этикеток или инструкций. Я надеюсь, что в ближайшее время обзор и основные инструкции будут доступны на сайте www.celestial.rocks

. Эта модель создает проблемы для Shapeways при производстве (много мелких незакрепленных деталей, из-за которых трудно гарантировать, что ничего не перепутается, когда несколько отпечатков находятся в одной и той же модели). партии, особенно потому, что программа каждый раз размещает их по-разному), поэтому я рекомендую проверить ваш заказ, когда он будет доставлен, просто чтобы убедиться, что он вас устраивает.

партии, особенно потому, что программа каждый раз размещает их по-разному), поэтому я рекомендую проверить ваш заказ, когда он будет доставлен, просто чтобы убедиться, что он вас устраивает.

Особая благодарность NASA / JPL-Caltech за разрешение использовать рельеф и картографирование поверхности их планеты.

Планеты Солнечной системы с образованием спутников Векторное изображение

Планеты Солнечной системы с образованием спутников Векторное изображение

лицензионные векторы

Системные векторы

ЛицензияПодробнее

Стандарт

Вы можете использовать вектор в личных и коммерческих целях.

Расширенный

Вы можете использовать вектор на предметах для перепродажи и печати по требованию.

Тип лицензии определяет, как вы можете использовать этот образ.

| Станд. | Расшир. | |

|---|---|---|

| Печатный / редакционный | ||

| Графический дизайн | ||

| Веб-дизайн | ||

| Социальные сети | ||

| Редактировать и изменять | ||

| Многопользовательский | ||

| Предметы перепродажи | ||

| Печать по запросу |

Владение

Учить больше

Эксклюзивный

Если вы хотите купить исключительно этот вектор, отправьте художнику запрос ниже:

Хотите, чтобы это векторное изображение было только у вас? Эксклюзивный выкуп обеспечивает все права этого вектора.

Мы удалим этот вектор из нашей библиотеки, а художник прекратит продажу работ.

Способы покупкиСравнить

Плата за изображение

$ 14,99

Кредиты

$ 3,00

Подписка

$ 0,69

Оплатить стандартные лицензии можно тремя способами. Цены составляют $ $.

| Оплата с помощью | Цена изображения |

|---|---|

Плата за изображение $ 14,99 Одноразовый платеж | |

Предоплаченные кредиты $ 3 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 доллар США). Минимальная покупка 30р. | |

План подписки От 69 центов Выберите месячный план. Неиспользованные загрузки автоматически переносятся на следующий месяц. | |

Способы покупкиСравнить

Плата за изображение

$ 39,99

Кредиты

$ 30,00

Существует два способа оплаты расширенных лицензий.