Содержание

История, устройство и характеристики ракеты «Протон»

Наука

close

100%

«Протон» разменял шестой десяток и стал чаще падать. «Газета.Ru» разбиралась, как собирается, доставляется, летает и отчего стала падать самая мощная серийная российская ракета.

Без «кузькиной матери»

Ракета-носитель «Протон» — прямая наследница советской двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты УР-500, спроектированной в КБ, которое возглавлял Владимир Челомей. Ее разработка началась в 1961 году, вскоре стало понятно, что на вооружение она не пойдет из-за ее избыточной мощности, хотя она была способна доставить до территории противника знаменитую термоядерную бомбу, условно называемую «кузькина мать». Базироваться ракета должна была в шахтах, однажды приехавший на Байконур Хрущев, узнав, сколько нужно денег для этого, сказал:

«Так что мы будем строить — коммунизм или шахты для УР-500?»

Справка

Материал подготовлен в сотрудничестве с

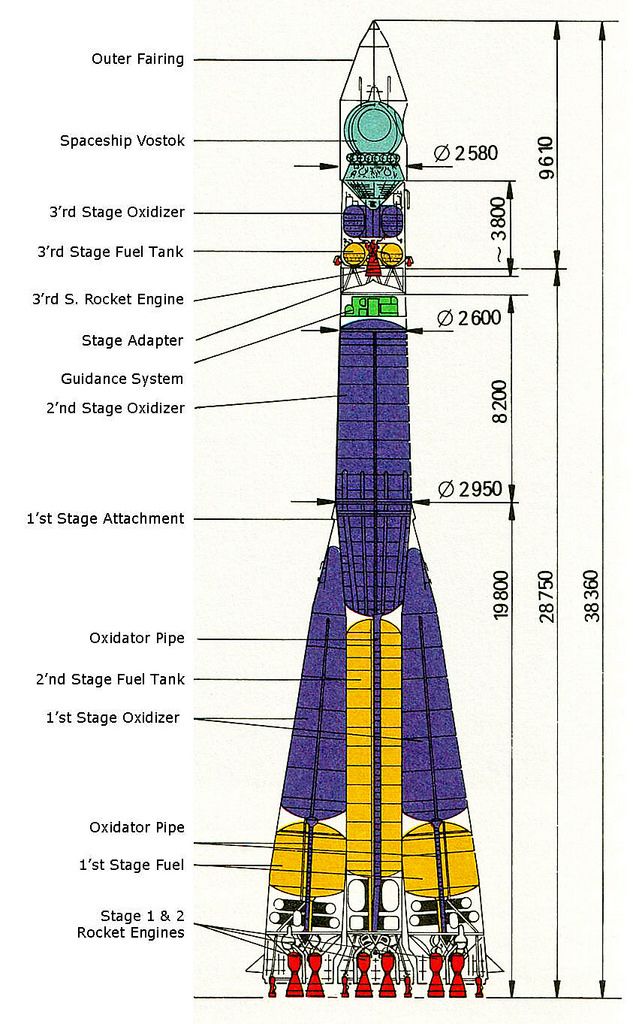

Ракета потеряла свое боевое назначение, но была переориентирована на запуск спутников. Первый пуск состоялся 16 июля 1965 года с лабораторией для исследования космических частиц «Протон». Всего было выполнено четыре пуска двухступенчатого варианта, из них три — успешно. На основе этой ракеты Челомей предложил программу пилотируемого облета Луны, и на ракету поставили еще одну, третью ступень и небольшой разгонный блок. Однако разработчики не успели реализовать программу, поскольку сделать космический корабль и разгонный блок поручили конструкторскому бюро Сергея Королева. За Челомеем оставалась фактически только ракета. Всего по программе было запущено 11 беспилотных кораблей, из них 4 не вышли на орбиту Земли из-за аварий ракеты-носителя, 4 корабля совершили облет Луны.

Первый пуск состоялся 16 июля 1965 года с лабораторией для исследования космических частиц «Протон». Всего было выполнено четыре пуска двухступенчатого варианта, из них три — успешно. На основе этой ракеты Челомей предложил программу пилотируемого облета Луны, и на ракету поставили еще одну, третью ступень и небольшой разгонный блок. Однако разработчики не успели реализовать программу, поскольку сделать космический корабль и разгонный блок поручили конструкторскому бюро Сергея Королева. За Челомеем оставалась фактически только ракета. Всего по программе было запущено 11 беспилотных кораблей, из них 4 не вышли на орбиту Земли из-за аварий ракеты-носителя, 4 корабля совершили облет Луны.

Один корабль в июле 1968 года не был запущен из-за аварии разгонного блока во время подготовки к старту. В январе 1970 года программа была закрыта из-за того, что Советский Союз упустил приоритет в первом полете человека к Луне (в декабре 1968 года американские астронавты на корабле Apollo 8 первыми в мире осуществили облет Луны с выходом на окололунную орбиту, а в июле 1969 года на корабле Apollo 11 высадились на лунную поверхность). После закрытия программы облета ракета, получившая со временем название «Протон», применялась в трехступенчатом и четырехступенчатом вариантах для запуска космических аппаратов.

После закрытия программы облета ракета, получившая со временем название «Протон», применялась в трехступенчатом и четырехступенчатом вариантах для запуска космических аппаратов.

close

100%

В 1970-е годы на ракете стали запускать первые советские орбитальные станции «Салют» и «Алмаз», а также межпланетные зонды к Луне, Марсу и Венере. «Протон» был единственной советской ракетой, способной запускать геостационарные спутники, висящие над одной точкой экватора на высоте 36 тыс. км. При полной массе в 700 тонн ракета доставляет на низкую околоземную орбиту 21 тонну или на геостационарную – до 3,5 тонны. Стартовые комплексы для «Протона» были и остаются только на Байконуре. В 1993 году американские и российские предприятия учредили компанию Lockheed-Khrunichev-Energia International (LKEI), преобразованную в 1995 году в International Launch Services (ILS), которая с 1996 года осуществляла запуски иностранных спутников на ракете «Протон» на коммерческой основе.

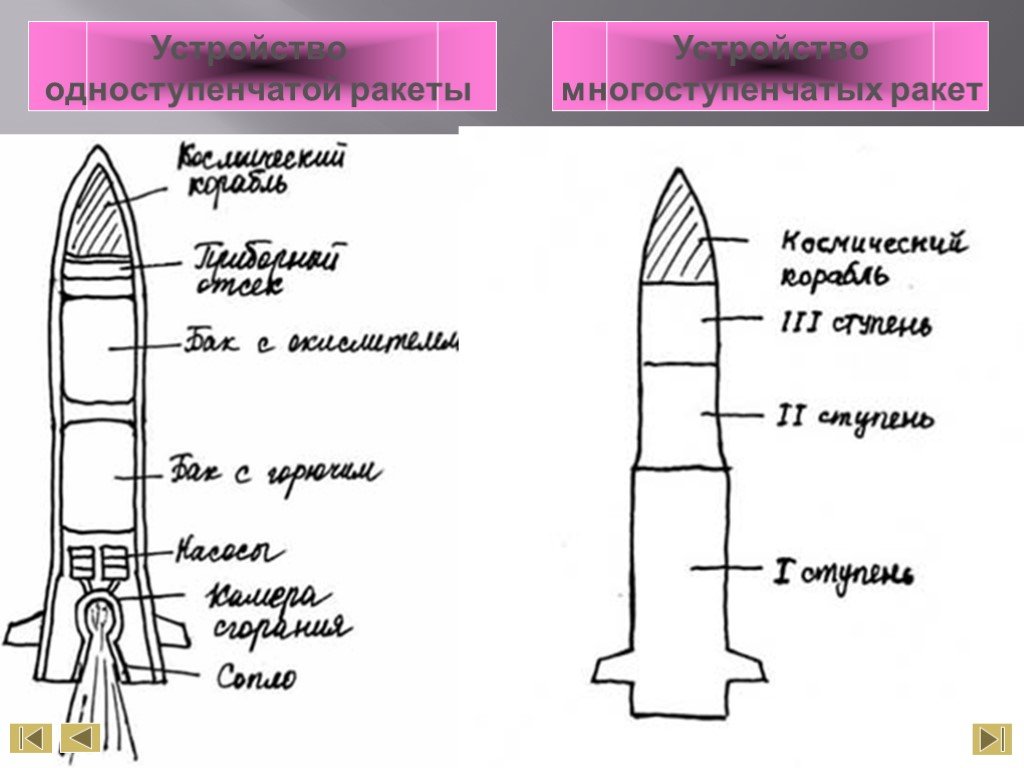

Раз ступень, два ступень.

..

..

Военное прошлое этой ракеты определило одно из главных ее отличий – все три ступени используют в качестве горючего несимметричный диметилгидразаин (гептил) и в качестве окислителя – тетраксид азота. Это связано с тем, что баллистическая ракета должна задолго до старта находиться в боеготовом состоянии. В отличие от нее ранее разработанные королевские ракеты использовали в качестве окислителя жидкий кислород, который испаряется и не допускает долгого хранения. Недостатком долгохранимого топлива является токсичность обоих его компонентов, достоинством — ему не требуется система зажигания, поскольку горючее воспламеняется само при контакте с окислителем.

В отличие от «Союза», у которого при старте начинают одновременно работать и «боковушки» первой ступени, и центральная вторая ступень, «Протон» выполнен по оптимальной схеме с последовательным делением ступеней.

В настоящее время используется самая совершенная модификация ракеты — «Протон-М», — оснащенная форсированными двигателями, облегченной конструкцией и цифровой системой управления.

Всего на ракете 11 маршевых однокамерных двигателей: шесть — первой, четыре — второй и один — третьей ступени. Третья ступень имеет также рулевой четырехкамерный двигатель.

Первая ступень состоит из одного центрального бака окислителя и окружающих его шести баков с горючим. Шесть качающихся двигателей РД-276 (разработки НПО «Энергомаш» и производства пермского завода «Протон-ПМ») обеспечивают тягу и управление ракетой на участке работы первой ступени (примерно 120 секунд).

close

100%

Вторая ступень состоит из бака окислителя и горючего, разделенного перегородкой, а также четырех качающихся двигателей (три РД-0210 и один РД-0211) (разработки КБ химической автоматики и производства Воронежского механического завода). Помимо создания тяги РД-0211 генерирует газ наддува для создания избыточного давления в баках.

Разделение ступеней осуществляется по так называемой горячей схеме: двигатели верхней ступени включаются до того, как останавливаются двигатели нижней. Это делается для того, чтобы избежать проблемы включения двигателей в невесомости, поскольку перегрузка ракеты участвует в создании необходимого давления при подаче топлива в турбонасос. Ступень работает 200 секунд.

Это делается для того, чтобы избежать проблемы включения двигателей в невесомости, поскольку перегрузка ракеты участвует в создании необходимого давления при подаче топлива в турбонасос. Ступень работает 200 секунд.

Третья ступень устроена аналогично второй — верхний бак с окислителем, нижний с горючим, однако у нее только один неподвижно установленный маршевый двигатель (РД-0213) и один рулевой РД-0214 с четырьмя качающимися камерами. Они также начинают работать до полного выключения двигателей второй ступени. Рулевой двигатель фактически вытаскивает третью ступень с полезной нагрузкой из переходника, соединяющего ее со второй ступенью. Третья ступень работает примерно 240 секунд.

Именно с работой двигателей третьей ступени сейчас связывают как минимум три аварии ракет «Протон» — недавнюю, 2014 года, к которой привело разрушение подшипника турбонасоса рулевого двигателя, и 1988 года.

«Если что-то в ракете перестает работать, подается команда АВД — «аварийное выключение двигателей». Это пошло еще со времен боевых ракет, чтобы в случае отказа ракета упала на нашей территории. Двигатели выключаются, ракета падает в атмосфере и, как правило, сгорает», — поясняет редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев. Поскольку ракета стоит гораздо меньше стартового комплекса, в аварийных случаях в момент пуска основная задача — наоборот, увести ракету от старта. «Поэтому в случае отказа или даже взрыва одного из двигателей первой ступени подается команда на форсирование оставшихся и только потом подается команда АВД», — пояснил эксперт.

Это пошло еще со времен боевых ракет, чтобы в случае отказа ракета упала на нашей территории. Двигатели выключаются, ракета падает в атмосфере и, как правило, сгорает», — поясняет редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев. Поскольку ракета стоит гораздо меньше стартового комплекса, в аварийных случаях в момент пуска основная задача — наоборот, увести ракету от старта. «Поэтому в случае отказа или даже взрыва одного из двигателей первой ступени подается команда на форсирование оставшихся и только потом подается команда АВД», — пояснил эксперт.

Деградировал

Как выяснила комиссия Роскосмоса, майская причина недавней аварии «Протона» крылась все в том же рулевом двигателе третьей ступени, отказ которого произошел из-за «повышенных вибронагрузок, вызванных увеличением дисбаланса ротора турбонасосного агрегата, связанного с деградацией свойств его материала под действием высоких температур и несовершенством системы балансировки». При этом, как выяснилось, отказ «имеет конструктивный характер».

Для облегчения разделения наверху второй ступени предусмотрены пороховые тормозные двигатели, которые помогают избежать опасных соударений ступеней. После этого третья ступень с нагрузкой и разгонный блок выходят на переходную или низкую околоземную орбиту.

close

100%

Первый разгонный блок, а по сути, четвертая ступень ракеты, появился во время реализации программы облета Луны. Он предназначен для перевода космического аппарата с низкой околоземной орбиты на траекторию полета к Луне и другим планетам либо на геостационарную орбиту. Разгонный блок продолжительное время автономно работает в открытом космосе, функционируя в невесомости, и имеет свою систему активной ориентации и стабилизации.

На «Протоне» применяются два типа разгонных блоков (РБ). Блок «Д» — кислородно-керосиновый (разработки РКК «Энергия»), применяется в основном для запуска аппаратов ГЛОНАСС. «Бриз-М» (ГКНПЦ имени М.В. Хруничева) — на долгохранимых компонентах, для запусков геостационарных спутников. Сам он по сути двухступенчатый — центральная часть окружена тороидальным блоком сбрасываемых баков.

Сам он по сути двухступенчатый — центральная часть окружена тороидальным блоком сбрасываемых баков.

Основное отличие РБ (он относится не к ракете, а к космической головной части) от ступеней ракеты в том, что он может работать в невесомости, когда в баках топливо может собираться в виде шаров, в нем могут появляться пузыри газа, из-за которых двигатель может «захлебнуться». Поэтому для создания слабых перегрузок могут использоваться небольшие пороховые двигатели.

Привычная задача для «Протона» — выведение геостационарных спутников (36 тыс. км). Для этого разгонный блок должен сообщить аппарату, находящемуся на низкой круговой орбите, дополнительную скорость (порядка 3 км/с), чтобы он перешел с круговой орбиты на эллиптическую. И уже в дальней точке этого эллипса нужно придать аппарату еще один импульс, чтобы сообщить ему первую космическую скорость для этой высоты. Одна из сложностей заключается в том, что Байконур находится далеко от экватора. Поэтому орбиты спутников имеют высокое наклонение и для запуска геостационарного аппарата требуются дополнительные импульсы разгонного блока, чтобы «выпрямить» орбиту и заставить спутник висеть точно над экватором.

По той же причине на Луну или Марс «Протон» может отправить больше груза, чем на геостационарную орбиту.

«Протон» погубили старость и молодость

Следствие рассказало, как оплошность рядовых сотрудников ГКНПЦ им. М.В. Хруничева привела к потере ракеты и…

27 мая 18:25

«Схема «Протона» не меняется с 1965 года, однако сейчас применяются новые технологии, меняются материалы, немного увеличена эффективность двигателей. Возможность улучшения сильно завязана на конструкцию ракеты и габариты. Чтобы увеличить тягу, нужно либо давление в камерах увеличивать, либо увеличивать сопло, но это требует изменения габаритов ракеты и — главное — стартового комплекса», — пояснил Афанасьев.

Из Филей на поезде

Ракета собирается в Филях, на заводе Хруничева, и в виде небольшого числа транспортабельных блоков отправляется специальным железнодорожным составом на космодром. Изначально размеры элементов ракеты выбирались таким образом, чтобы наиболее габаритная ее часть (бак окислителя первой ступени диаметром 4100 мм), помещенная в специальный удлиненный вагон, могла перевозиться, не причиняя проблем встречным поездам и контактной электросети, свободно проходить в туннелях и по кривым участкам пути. При этом на участках с минимальными радиусами кривизны, чтобы избежать столкновения, приходится останавливать движение поездов встречного направления. Самая широкая неразборная часть ракет, диаметром до 5 м, — головной обтекатель.

Изначально размеры элементов ракеты выбирались таким образом, чтобы наиболее габаритная ее часть (бак окислителя первой ступени диаметром 4100 мм), помещенная в специальный удлиненный вагон, могла перевозиться, не причиняя проблем встречным поездам и контактной электросети, свободно проходить в туннелях и по кривым участкам пути. При этом на участках с минимальными радиусами кривизны, чтобы избежать столкновения, приходится останавливать движение поездов встречного направления. Самая широкая неразборная часть ракет, диаметром до 5 м, — головной обтекатель.

Чтобы доставить его по железной дороге, его разделяют пополам вдоль и везут в наклонном положении.

close

100%

В отличие от авиации, где расследование большинства аварий заканчивается публичным и детальным отчетом МАК, результаты космических аварий в России часто обнародуются без должной детализации.

Подписывайтесь на «Газету.Ru» в Новостях, Дзен и Telegram.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Новости

Дзен

Telegram

Картина дня

Военная операция РФ на Украине. День 285-й

День 285-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 285-й день

ЕС ввел эмбарго на российскую нефть. Что это значит и как повлияет на рынок энергоресурсов

Нефтяные санкции ЕС, G7 и Австралии против России вступили в силу

Пожизненный срок для отца и сына. Прокурор запросила наказание для экс-сенатора Арашукова

Прокурор потребовала пожизненные сроки для отца и сына Арашуковых по делу об убийствах

В Кремле пояснили позицию по ситуации с уехавшими из страны россиянами

Глава Минэка Решетников заявил, что сокращение ВВП России по итогам года составит 2,9%

Адвокат: пострадавший в драке с Лепсом надеется, что певец не будет себя вести как Ефремов

Глава МИД Финляндии заявил, что страна не просила НАТО о размещении ядерного оружия

Новости и материалы

Американская «дочка» канадской ЧВК GardaWorld набирает сотрудников на Украине

Бывший глава МИД Чехии рассказал о выгодах США от конфликта на Украине

Bild: несколько детей пострадали при нападении с ножом в школе на юго-западе Германии

В Минфине Франции сообщили о планах достичь энергетической независимости от России

Бывшего главу золотодобывающей компании Petropavlovsk признали виновным в мошенничестве

Дом Chanel выпустил книгу в честь 90-летия своей ювелирной линейки

Задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» за поставки газа превысила $43 млн

Экономист Кондратьев назвал три сценария ответа России на потолок цен на нефть

Один человек пострадал при разгерметизации газового баллона в Воронежской области

Депардье и Моргенштерн оставили в России непогашенные долги

В России начались продажи гибридных кроссоверов Aito M5

В Тюмени мужчину арестовали за изнасилование девушки и публикацию видео надругательства

Певец SHAMAN рассказал, что весил 92 кг в 15 лет

В Росприроднадзоре назвали возможную причину массовой гибели нерп в Каспийском море

Кейт Миддлтон стала героиней мемов в соцсетях из-за взятого напрокат платья

Журнал The Hockey News объяснил выбор Капризова второй звездой недели в НХЛ

«Манчестер Юнайтед» подпишет нового вратаря

Генсек ОДКБ Зась: безопасность в Евразии будет зависеть от исхода СВО на Украине

Все новости

«Играл в нарды. Пришел Лепс». Подробности о драке певца с посетителем бара

Пришел Лепс». Подробности о драке певца с посетителем бара

Пострадавший в драке с Лепсом обратился в полицию

«Это напоминало не революцию, а массовый грабеж»

Кто организовал протесты в Сирии и как они привели к многолетней гражданской войне

«Люди осуждают такое поведение». В Совфеде предложили ввести ограничения для уехавших

Сенатор Клишас допустил введение ограничений для уехавших из-за мобилизации россиян

«Во время стресса ночные оргазмы или поллюции встречаются чаще»: интервью с сексологом

Сексолог Булах: к 45 годам 37% женщин испытывают оргазм во сне

«Чтобы ему помочь, надо было просто свалить»: телеведущая Олеся Серегина о том, как развелась с мужем

Ведущая «Матч-ТВ» Олеся Серегина рассказала о браке со Степаном Морозовым, разводе и новом муже

Матерился, ругал фанаток, избил человека. Чем запомнится запоздалый юбилей Лепса в Петербурге

Чем запомнится запоздалый юбилей Лепса в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки в Петербурге с участием Григория Лепса

Кадры с места взрыва в жилом доме в Нижневартовске

«В окно увидел, что разворотило второй этаж». Подробности взрыва в Нижневартовске

В Нижневартовске из-за взрыва газа частично обрушился пятиэтажный жилой дом

«Была милейшим человеком». Что известно об убийстве Вероники Казык

Задержан подозреваемый в убийстве гражданки Украины, тело которой нашли в машине в Москве

«Рынок нефти сейчас в лучшем состоянии, чем два месяца назад»

ОПЕК+ подтвердил сохранение плана по добыче нефти

«Три-Пайнс»: детектив с Альфредом Молиной, которому не грозит заблудиться в трех соснах

Рецензия на сериал «Три-Пайнс»

«Дать некоторые гарантии России». На Западе заговорили об условиях для прекращения СВО

Обозреватель 19FortyFive считает, что гарантии безопасности для РФ остановят спецоперацию

«Ситуация с безопасностью в Европе поменялась». Почему Финляндия идет в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто назвал «ядерные угрозы России» причиной стремления в НАТО

Алексей Потапов

Мелким шрифтом внизу договора

О том, как правильно страховать жизнь

Георгий Бовт

Около нуля

О ситуации, когда начальник – лучший доктор

Алена Солнцева

Пелевин и пустота

О стратегиях отсутствия, фильме Родиона Чепеля и загадке человека в черных очках

Дмитрий Воденников

Ребенок на улице

О том, как нас всех однажды потеряли

Марина Ярдаева

Гирлянда из пластиковых стаканчиков

О родительских амбициях и о том, нужен ли кому-нибудь свет ненастоящих звезд

—>

Читайте также

Найдена ошибка?

Закрыть

Спасибо за ваше сообщение, мы скоро все поправим.

Продолжить чтение

Немирный космос: как баллистические ракеты изменили парадигму современной войны

ХХ век стал золотым в контексте развития ракетостроения. Эксперименты Роберта Годдарда с новым жидкостным топливом позволили его ракетам задать новую планку высотных и скоростных характеристик. Спустя 20 лет, к концу Второй мировой войны, немцы использовали его наработки в создании своих первых сверхзвуковых баллистических ракет, с помощью которых они нанесли сокрушительные удары по Лондону. Это история о том, как за полвека ракеты прошли путь от грозного оружия возмездия самой кровавой войны в истории до основного средства ее предотвращения — ракетных сил ядерного сдерживания.

Это история о том, как за полвека ракеты прошли путь от грозного оружия возмездия самой кровавой войны в истории до основного средства ее предотвращения — ракетных сил ядерного сдерживания.

Опыт Годдарда: предтеча баллистических ракет

Американский физик и изобретатель из штата Массачусетс Уильям Годдард, как и многие ученые своего времени, приступил к ракетным экспериментам в 20-х годах прошлого века. В 1919 году Смитсоновский институт публикует новаторскую работу Годдарда, которая называется «Метод достижения экстремальных высот». В первую очередь коллег Роберта интересовало создание ракеты, которая могла бы доставлять полезную нагрузку (научно-исследовательскую аппаратуру) выше земной атмосферы.

Роберт Годдард рядом с первой в мире ракетой на жидкостном топливе незадолго до ее запуска, 16 марта 1926 года

Годдард пытался повысить КПД ракетных двигателей, и достиг своих целей за счет использования топливной смеси, состоящей из жидкого кислорода и бензина, а также использования ракетного сопла конструкции де Лаваля. Помимо этого, в его первых ракетах была реализована система подачи топлива под давлением, которая в будущем позволила ему сконструировать ракету с управляемой реактивной тягой.

Помимо этого, в его первых ракетах была реализована система подачи топлива под давлением, которая в будущем позволила ему сконструировать ракету с управляемой реактивной тягой.

16 марта 1926 года состоялся первый запуск жидкостной ракеты Годдарда, проходивший с импровизированной стартовой площадки, выбранной им неподалеку от Вустера, штат Массачусетс. Во время запуска ракета за 2,5 секунды полностью израсходовала свой запас топлива, но все же достигла полетной высоты в 41 фут (12,5 м) и скорости в 60 миль/час (96 км/час). Опасаясь утечки технологических наработок, Годдард никогда не афишировал свою работу, поэтому успешный запуск его инновационной ракеты даже не попал в местные газеты. Единственными свидетелями события стали несколько аспирантов и научных сотрудников из Университета Кларка, а также супруга изобретателя.

Оригинальный экземпляр миниатюрной жидкотопливной ракеты Годдарда, май 1926 года

Желая вывести свои исследования на новый уровень, Роберт Годдард начал поиск финансирования своих проектов, и в 1930-м нашел поддержку в лице американского филантропа и горнодобывающего магната Дэниеля Гуггенхайма. Изобретатель заключил с ним соглашение о финансировании своей рабочей деятельности сроком на четыре года (позднее оно было продлено еще на восемь лет). Семья изобретателя переехала в Росвелл, штат Нью-Мехико, где Роберт Годдард оборудовал испытательный полигон для запуска новых модификаций своих ракет. Однако частных инвестиций Фонда Гуггенхайма было явно недостаточно для того, чтобы в полной мере раскрыть военный потенциал ракет на жидкотопливном двигателе — Годдарду была необходима поддержка государства, которое в предвоенный период упорно не замечало потенциал ракетных вооружений.

Изобретатель заключил с ним соглашение о финансировании своей рабочей деятельности сроком на четыре года (позднее оно было продлено еще на восемь лет). Семья изобретателя переехала в Росвелл, штат Нью-Мехико, где Роберт Годдард оборудовал испытательный полигон для запуска новых модификаций своих ракет. Однако частных инвестиций Фонда Гуггенхайма было явно недостаточно для того, чтобы в полной мере раскрыть военный потенциал ракет на жидкотопливном двигателе — Годдарду была необходима поддержка государства, которое в предвоенный период упорно не замечало потенциал ракетных вооружений.

До собственной смерти в 1945 году Годдард с коллегами произвели еще 31 успешный запуск своих ракет. Поздние модификации ракет Роберта Годдарда оснащались гироскопом для лучшей ориентации в пространстве, а также имели отсеки под полезную нагрузку для научного оборудования. Система возврата на Землю была реализована посредством парашюта, который ракета автоматически выстреливала по мере приближения к нашей планете.

Несмотря на ряд новаторских инженерных решений, отсутствие государственного интереса со стороны США сделало свое неблагодарное дело, и уже к концу 30-х годов гитлеровская Германия перехватила инициативу в области ракетостроения. Результатом этого стала настоящая эволюция ракет того времени — первая баллистическая V-2.

Оружие возмездия: немецкая V-2

Первая управляемая баллистическая ракета в Германии создавалась при участии талантливого ракетостроителя — Вернера фон Брауна. Фон Браун был членом Общества космических полетов (Verein für Raumschiffahrt) — организации энтузиастов, основанной в Германии в 1926 году. Члены общества сумели найти бюрократическую лазейку в условиях Версальского мирного договора, по которому проигравшей в Первой мировой войне Германии запрещалось разрабатывать собственную ракетную программу. Однако под запрет подпадали только пороховые твердотопливные ракеты, поэтому Общество космических полетов направило все усилия на развитие ракет, работающих на жидкостных ракетных двигателях. Разработками общества заинтересовались немецкие военные.

Разработками общества заинтересовались немецкие военные.

Первый прототип жидкостной ракеты назывался А-2 — эта миниатюрная ракета работала на смеси этанолового топлива и жидкого кислорода, а ее первый успешный запуск датируется декабрем 1934 года. Молодому конструктору фон Брауну на тот момент было всего 22 года. Успехи А-2 подтолкнули команду Брауна к дальнейшему созданию версий А-3 и А-4, которые по своим габаритам уже были схожи с будущей боевой ракетой V-2.

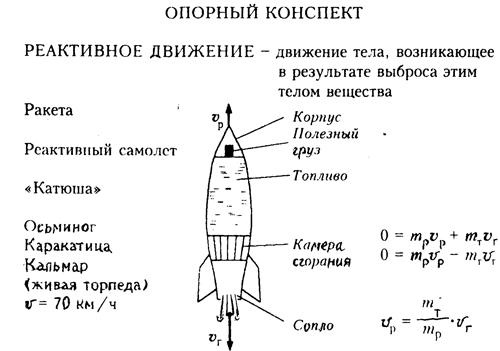

V-2 была первой в мире баллистической ракетой — ее полет происходил по баллистической траектории, а жидкостный двигатель использовался только в момент активной фазы полета: на этапе старта ракеты и набора высоты. Затем маршевый двигатель отключался и полет происходил в пассивном режиме — начиная с этого момента, ракета двигалась по инерции, согласно заданной баллистической траектории. После выхода в стратосферу на нее действовали лишь силы гравитации, а контроль и управление полетом осуществлялись с помощью автономной гироскопической системы управления. Она оснащалась приборами для измерения скорости и программным механизмом — компьютером, который был способен корректировать курс ракеты в зависимости от приходящих на него показателей. В общей сложности V-2 состояла из 3000 компонентов, которые должны были работать как часы.

Она оснащалась приборами для измерения скорости и программным механизмом — компьютером, который был способен корректировать курс ракеты в зависимости от приходящих на него показателей. В общей сложности V-2 состояла из 3000 компонентов, которые должны были работать как часы.

Строение ракеты V-2: вершину ракеты венчала боеголовка, под которой располагался отсек с гироскопом и радиоэлектроникой, далее был установлен топливный бак для этанола, под ним — топливный бак с жидким кислородом. Над реактивным двигателем ракеты расположен турбонасос, откачивающий топливо из баков в двигатель. V-2 также имела подруливающие устройства (в районе ракетного сопла) и внешние аэродинамические стабилизаторы

Первый запуск ракеты V-2 состоялся в марте 1942 года и весьма впечатлил военное руководство Третьего Рейха, присутствовавшее на стартовой площадке. Характеристики поздних версий V-2 впечатляют даже сегодня: ракета была способна доставить боеголовку весом 980 кг на расстояние в 320 км, а ее крейсерская скорость в режиме суборбитального полета достигала 5940 км/час (по этому показателю V-2 была также и первой сверхзвуковой ракетой). Во время своего запуска 20 июня 1944 года V-2 достигла высоты полета в 175 км, что сделало ее еще и первой ракетой, достигшей границ космоса.

Во время своего запуска 20 июня 1944 года V-2 достигла высоты полета в 175 км, что сделало ее еще и первой ракетой, достигшей границ космоса.

Чтобы запустить в суборбитальный полет ракету массой 14 тонн, воспользовались жидкостным ракетным двигателем (ЖРД) конструкции Вальтера Тилля, участника конструкторской группы Вернера фон Брауна. В условиях земной атмосферы ЖРД конструкции Тилля был способен обеспечить подъемную тягу в 25 тонн. Большой объем топлива доставлялся в камеру сгорания посредством топливного турбонасоса с газотурбинным приводом. Для вытеснения смеси из баков использовался жидкий азот, который располагался в баллонах под турбонасосом. Горячий пар и кислород образовывались благодаря разложению h3O2 (пероксида водорода) высокого качества на серебряном катализаторе и затем поступали в камеру сгорания ракетного двигателя.

Конструкция ЖРД А-4/V-2

В 1943 году V-2 переименовывают в «Фау-2», которую также называют Vergeltungswaffe (в переводе с немецкого: оружие возмездия). Новое название косвенно свидетельствовало о главных целях, для которых нацисты хотели использовать «Фау-2»: совершение акта мести за бомбардировки городов Германии союзной авиацией. Первый боевой запуск «Фау-2» был осуществлен 6 сентября по только что освобожденному Парижу, а днем позже последовали первые ракетные пуски по территории Англии, в частности — по Лондону. Вплоть до 27 марта 1945 года (день, когда был осуществлен последний боевой запуск «Фау-2») Германией было осуществлено 1359 ракетных запусков по территории Англии, из которых цели достигли 1054 ракеты. К счастью для англичан, «Фау-2» имели крайне низкую точность: в круг диаметром 10 км попадала только половина из всех выпущенных ракет. Тем не менее, ракеты остались страшным воспоминанием для англичан: за полгода ракетных пусков они унесли 2724 жизни.

Новое название косвенно свидетельствовало о главных целях, для которых нацисты хотели использовать «Фау-2»: совершение акта мести за бомбардировки городов Германии союзной авиацией. Первый боевой запуск «Фау-2» был осуществлен 6 сентября по только что освобожденному Парижу, а днем позже последовали первые ракетные пуски по территории Англии, в частности — по Лондону. Вплоть до 27 марта 1945 года (день, когда был осуществлен последний боевой запуск «Фау-2») Германией было осуществлено 1359 ракетных запусков по территории Англии, из которых цели достигли 1054 ракеты. К счастью для англичан, «Фау-2» имели крайне низкую точность: в круг диаметром 10 км попадала только половина из всех выпущенных ракет. Тем не менее, ракеты остались страшным воспоминанием для англичан: за полгода ракетных пусков они унесли 2724 жизни.

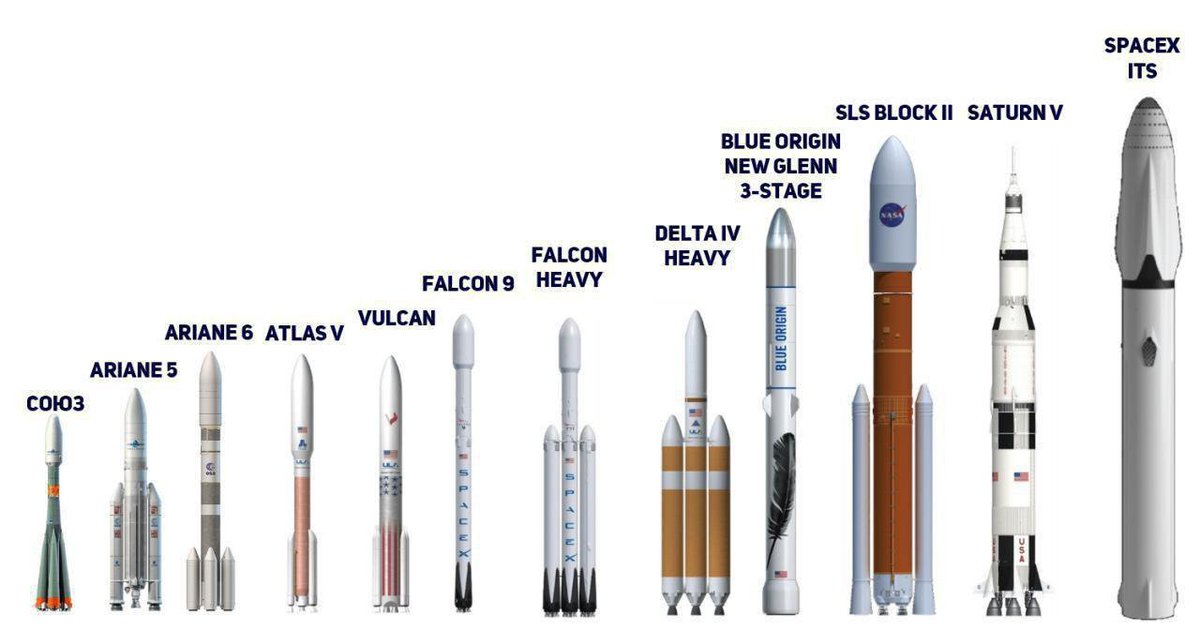

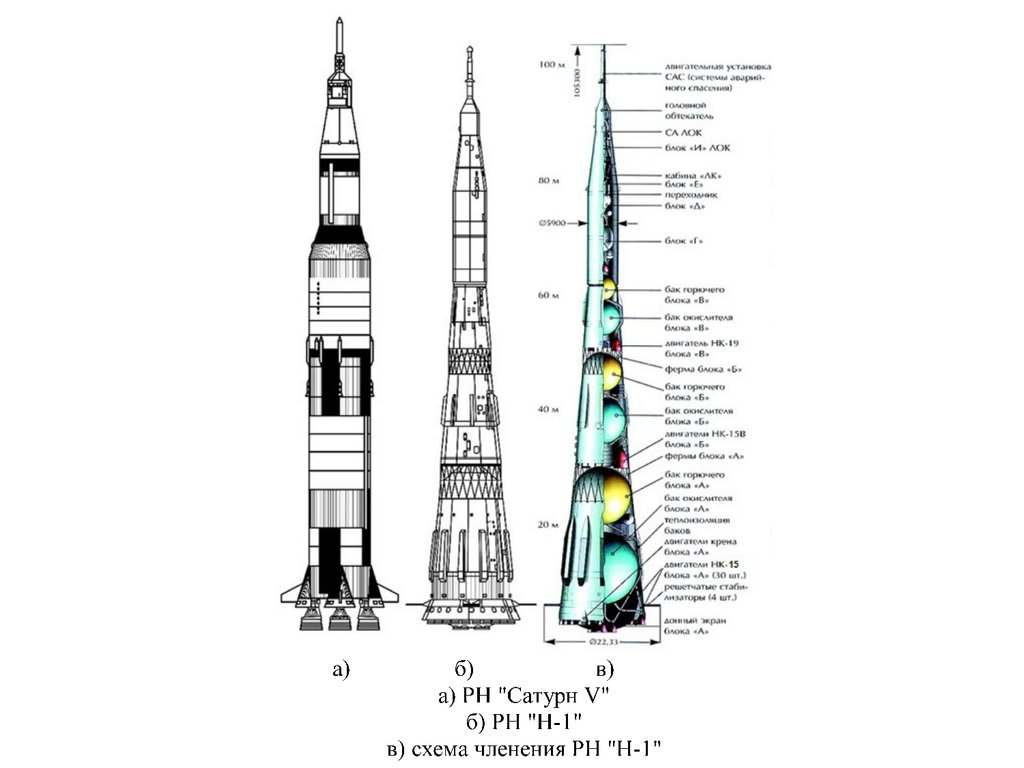

После войны главного конструктора V-2 Вернера фон Брауна спас его инженерный гений. 2 мая 1945 года ученый вместе с уцелевшей частью своей команды сдался в плен союзным войскам в Баварии, был вывезен в США и привлечен к развитию американской ракетной программы, которая преследовала уже мирные цели. Вместе с командой из 600 других немецких ракетных специалистов фон Браун разработал сверхтяжелую ракету «Сатурн-5» (Saturn V), которая в 1969 году доставила первых людей на Луну в рамках миссии Apollo-11. История создания ракет сделала свой первый виток в сторону мира.

Вместе с командой из 600 других немецких ракетных специалистов фон Браун разработал сверхтяжелую ракету «Сатурн-5» (Saturn V), которая в 1969 году доставила первых людей на Луну в рамках миссии Apollo-11. История создания ракет сделала свой первый виток в сторону мира.

Ракета Saturn V на стартовой площадке 39, незадолго до своего первого старта в рамках миссии Apollo 4, 9 ноября 1967 года

Американский ракетостроитель Роберт Годдард, который в 1945 году увидел рабочий экземпляр ракеты «Фау-2», захваченный американскими войсками, был уверен, что немецкие ученые украли его технологию, хотя подтверждений этому до сих пор не найдено.

Баллистические ракеты на страже современного мира

Сразу после окончания Второй мировой войны лидеры победивших держав были крайне заинтересованы в том, чтобы конфликты, подобные только что отгремевшей мировой войне, никогда не повторились в будущем. И ракеты с ядерными боеголовками виделись им идеальной гарантией такой безопасности.

В США разрабатывается доктрина ядерного сдерживания. В ее основе лежит не столько прямая угроза ядерных ракетных ударов, сколько вероятность того, что они могут быть нанесены. Иными словами, межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками воспринимались как оружие защиты, а не нападения. Доктрина ядерного сдерживания также подразумевала возможность нанесения ядерных ударов по территории страны, первой решившейся на ядерную агрессию. Причем, речь всегда идет о симметричном ответе в использовании ядерного оружия: на одну выпущенную ракету может последовать один аналогичный ответ и так далее.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III MIRV, способная нести ядерные боеголовки, и последовательность нанесения ею ракетного удара

Наряду с развитием межконтинентальных баллистических ракет ведущие страны мира принялись размышлять и о необходимости защиты от них. Результатом этого стала разработка средств противоракетной обороны (ПРО), ракет-перехватчиков, главное предназначение которых — отслеживание и уничтожение баллистических ракет на моменте их подлета к цели.

В защиту от ракетных ударов вкладываются колоссальные средства. Так, США в период с 1950 по 2000 год потратили на развитие собственных систем ПРО свыше $117 млрд (согласно курсу на 2000 год). Новые средства ПРО вместе со все более совершенствующимися типами межконтинентальных баллистических ракет, способных доставлять ядерные заряды, в конечном итоге охладили пыл горячих голов по обе стороны океана. В 1972 году США и СССР заключили первый договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), согласно которому идеологически враждующие страны пришли к мнению, что «эффективные меры по ограничению систем противоракетной обороны приведут к снижению риска возникновения войны с применением ядерного оружия». Позднее был заключен второй договор ОСВ-2 (1979), а также три договора по сокращению наступательных вооружений (уже между США и Россией), датированные 1991, 1993 и 2010 годами.

В настоящее время статус ядерных принадлежит пяти странам: США, Великобритании, Франции, России и Китаю. Несколько государств, такие как Северная Корея, Индия и Пакистан, не подписывали договор о нераспространении ядерного оружия (NPT). А Иран и Сирия, вероятно, проводят нерегламентированные разработки в этой сфере, за что подвержены жесткой санкционной политике со стороны мирового сообщества.

Несколько государств, такие как Северная Корея, Индия и Пакистан, не подписывали договор о нераспространении ядерного оружия (NPT). А Иран и Сирия, вероятно, проводят нерегламентированные разработки в этой сфере, за что подвержены жесткой санкционной политике со стороны мирового сообщества.

Государства, обладающие ядерным оружием (синие). Страны с незаключенным договором о нераспространении ядерного оружия — non-NPT (голубые). Государства, которым поставляется ядерное оружие в рамках программы NATO (зеленые). Страны, подозреваемые в развитии собственной ядерной программы (красные)

Во многом именно благодаря доктрине ядерного паритета и сдерживания человечество не знало глобальных войн со времен окончания Второй мировой. Но и у хорошего решения есть слабые места. Главная критика доктрины ядерного сдерживания заключается в растущем желании неядерных держав заполучить ядерное оружие, чтобы гарантировать свою безопасность на мировой арене. Иногда амбиции подобных государств провоцируют увеличение количества ядерного оружия в мире, и, как следствие, дестабилизацию ситуации в мировой геополитике. В результате ядерное сдерживание в конечном итоге приводит к ядерному расширению, ставя под угрозу глобальную безопасность.

В результате ядерное сдерживание в конечном итоге приводит к ядерному расширению, ставя под угрозу глобальную безопасность.

Альберт Эйнштейн, причастный к разработке ядерного оружия и хорошо понимающий его потенциал, так высказывался о возможных последствиях глобального ядерного конфликта: «Я не знаю, каким оружием будут сражаться в Третьей мировой войне, но в Четвертой будут воевать палками и камнями». Когда появилась первая ракета, способная нести ядерную боеголовку, эти слова стали еще актуальнее.

Международный журнал научных и технологических исследований

| ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В IJSTR (ISSN 2277-8616) —

|

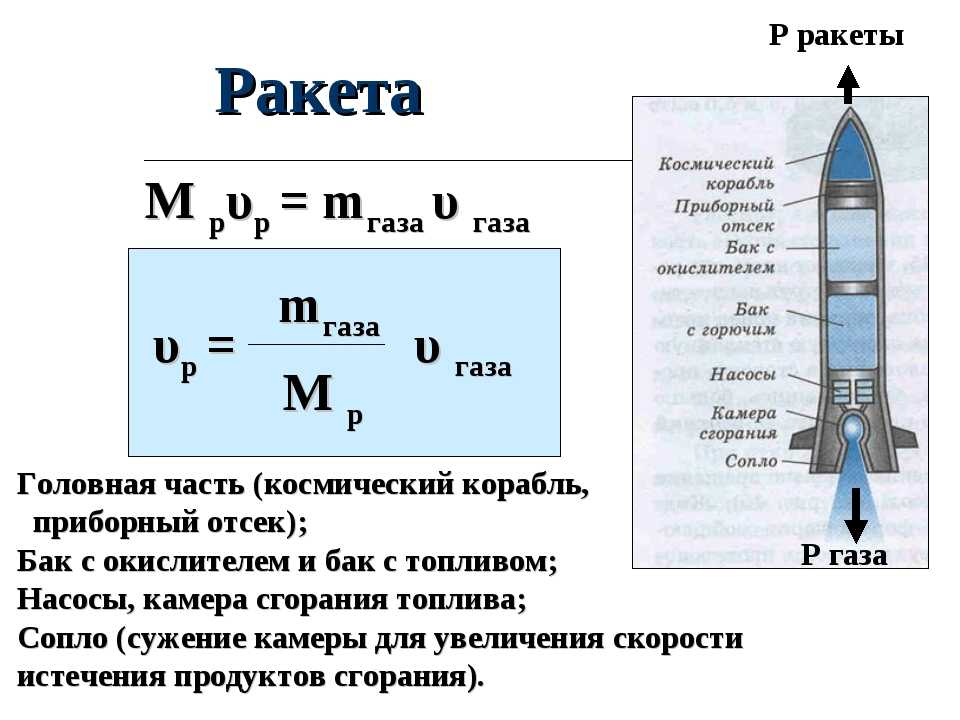

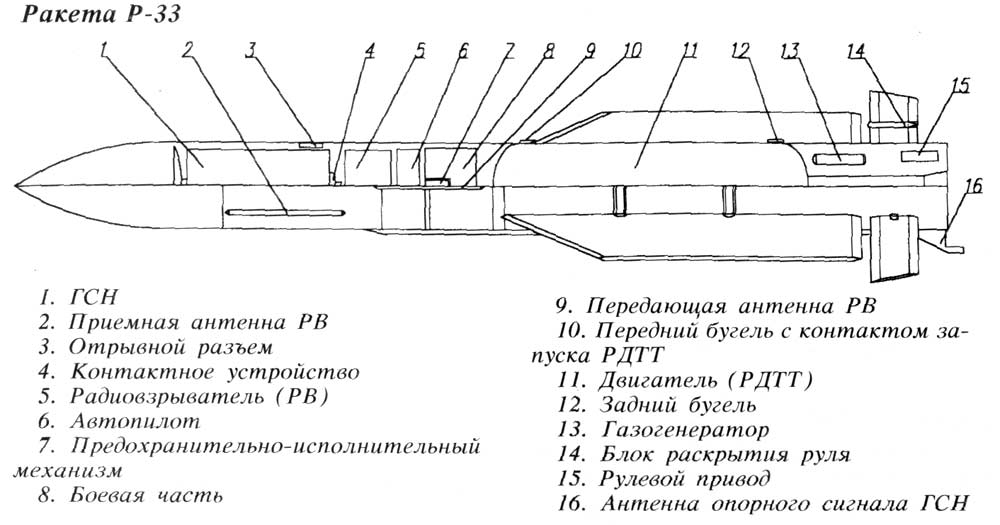

Конструктивное проектирование и изготовление ракеты

%PDF-1.7

%

1 0 объект

>

эндообъект

2 0 объект

>поток

2017-05-22T17:16:26-07:002017-05-22T17:16:26-07:002017-05-22T17:16:26-07:00Заявитель AppendPDF Pro 5.5uuid:ddb521cf-a5d5-11b2-0a00- 782dad000000uuid:ddb53956-a5d5-11b2-0a00-30d00627fd7fapplication/pdf

Prince 9.0 rev 5 (www.princexml.com)AppendPDF Pro 5.