Содержание

10 гипотетических форм жизни, существование которых возможно во Вселенной

Гипотеза Гайя.

В поисках внеземного разума человечество рассчитывает найти углеродные формы жизни. Но кто сказал, что жизнь во Вселенной жизнь должна развиваться исключительно по образу и подобию человека. В нашем обзоре 10 биологических и небиологических систем, на которые попадают под определение «жизнь».

1. Метаногены

Метаногены.

В 2005 году Хизер Смит из международного космического университета в Страсбурге и Крис Маккей из Исследовательского центра Эймса НАСА подготовили отчет о возможности существования жизни на основе метана, которую они назвали «метаногены». Такая форма жизни могла бы дышать водородом, ацетиленом и этаном, выдыхая метан вместо углекислого газа. Это сделало бы возможным существование жизни в холодных мирах, таких как Титан, спутник Сатурна.

Как и на Земле, атмосфера Титана в основном состоит из азота, но он смешан с метаном. Титан также является единственным местом в Солнечной системе, где кроме Земли существует множество озер и рек (состоящих из смеси этана с метаном). Жидкость считается необходимой для молекулярных взаимодействий органической жизни, но до сих пор на других планетах искали обычную воду.

Титан также является единственным местом в Солнечной системе, где кроме Земли существует множество озер и рек (состоящих из смеси этана с метаном). Жидкость считается необходимой для молекулярных взаимодействий органической жизни, но до сих пор на других планетах искали обычную воду.

2. Жизнь на основе кремния

Жизнь на основе кремния.

Жизнь на основе кремния является, пожалуй, наиболее распространенной формой альтернативной биохимии, которая описывается в научно-популярной фантастике. Кремний является настолько популярным потому, что он очень похож на углерод и может принимать четыре формы, как и углерод.

Это открывает возможность для существования биохимической системы, основанной полностью на кремнии, который является самым распространенным элементом в земной коре, кроме кислорода. Недавно была открыта разновидность водорослей, которая использует кремний в процессе своего роста. Полноценная кремниевая жизнь вряд ли появится на Земле, поскольку большинство свободного кремния находится в вулканических и магматических породах из силикатных минералов. Но ситуация может отличаться в высокотемпературной среде.

Но ситуация может отличаться в высокотемпературной среде.

3. Другие альтернативные биохимические системы

Альтернативные биохимические системы.

Существует много других предположений относительно того, как может развиваться жизнь, основанная на другом элементе, в не на углероде. Равно как углерод и кремний, бор имеет тенденцию образовывать прочные ковалентные молекулярные соединения, образуя различные структурные разновидности гидрида, в которых атомы бора связаны водородными мостиками. Подобно углероду, бор может образовывать связи с атомом азота, приводя к созданию соединений, которые имеют химические и физические свойства, аналогичные алканам, простейшим органическим соединениям.

Вся жизнь на Земле состоит из углерода, водорода, азота, кислорода, фосфора и серы, но в 2010 году ученые НАСА нашли бактерию GFAJ-1, которая может включать мышьяк вместо фосфора в свою клеточную структуру. GFAJ-1процветает в богатых мышьяком водах озера Моно в Калифорнии. Мышьяк считался ядовитым для каждого живого существа на планете, но оказалось, что возможна жизнь на его основе.

Мышьяк считался ядовитым для каждого живого существа на планете, но оказалось, что возможна жизнь на его основе.

Также в качестве возможной альтернативы воды для создания жизненных форм был назван аммиак. Биохимики создали азотно-водородные соединения с использованием аммиака в качестве растворителя, который может быть использован для создания белков, нуклеиновых кислот и полипептидов. Любое жизнь на основе аммиака должна будет существовать при более низких температурах, при которых аммиак принимает жидкое состояние.

Сера, как полагают, послужила основой для начала обмена веществ на Земле, и даже сегодня существуют организмы, которые в своем метаболизме используют серу вместо кислорода. Возможно, в другом мире эволюция будет развиваться на основе серы. Некоторые считают, что азот и фосфор могут также занять место углерода при очень специфических условиях.

4. Меметическая жизнь

Меметическая жизнь.

Ричард Докинз считает, что «развитие жизни заключается в выживании и размножении». Жизнь должна быть способна к воспроизведению и должна развиваться в среде, где возможны естественный отбор и эволюция. В своей книге «Эгоистичный ген» Докинз отметил, что понятия и идеи развиваются в головном мозге и распространяются между людьми посредством общения. Во многих отношениях это напоминает поведение и адаптацию генов. Докинз ввел понятие мема, которое описывает единицу передачи человеческой культурной эволюции, аналогичной гену в генетике. Когда человечество стало способно к абстрактному мышлению, эти мемы стали развиваться дальше, регулируя племенные отношения и формируя основу первой культуры и религии.

Жизнь должна быть способна к воспроизведению и должна развиваться в среде, где возможны естественный отбор и эволюция. В своей книге «Эгоистичный ген» Докинз отметил, что понятия и идеи развиваются в головном мозге и распространяются между людьми посредством общения. Во многих отношениях это напоминает поведение и адаптацию генов. Докинз ввел понятие мема, которое описывает единицу передачи человеческой культурной эволюции, аналогичной гену в генетике. Когда человечество стало способно к абстрактному мышлению, эти мемы стали развиваться дальше, регулируя племенные отношения и формируя основу первой культуры и религии.

5. Синтетическая жизнь на основе КНК

Синтетическая жизнь на основе КНК.

Жизнь на Земле основана на двух несущих информацию молекулах — ДНК и РНК, и ученые давно интересуются возможно ли создать другие подобные молекулы. Поскольку любой полимер может хранить информацию, в РНК и ДНК закодированы наследственность и передача генетической информации, а сами молекулы способны адаптироваться с течением времени путем эволюционных процессов. ДНК и РНК являются цепочками молекул, называемых нуклеотидами, которые состоят из трех химических компонентов — фосфата, пятиуглеродного сахара и одного из пяти стандартных оснований (аденина, гуанина, цитозина, тимина или урацила).

ДНК и РНК являются цепочками молекул, называемых нуклеотидами, которые состоят из трех химических компонентов — фосфата, пятиуглеродного сахара и одного из пяти стандартных оснований (аденина, гуанина, цитозина, тимина или урацила).

В 2012 году группа ученых из Англии, Бельгии и Дании впервые в мире разработала ксено-нуклеиновую кислоту (XNA или КНК) — синтетические нуклеотиды, которые функционально и структурно похожи на ДНК и РНК. Такие молекулы разрабатывались и раньше, но в первый раз было показано, что они способны к воспроизведению и эволюции.

6. Хромодинамика, слабые ядерные силы и гравитационная жизнь

Хромодинамика, слабые ядерные силы и гравитационная жизнь.

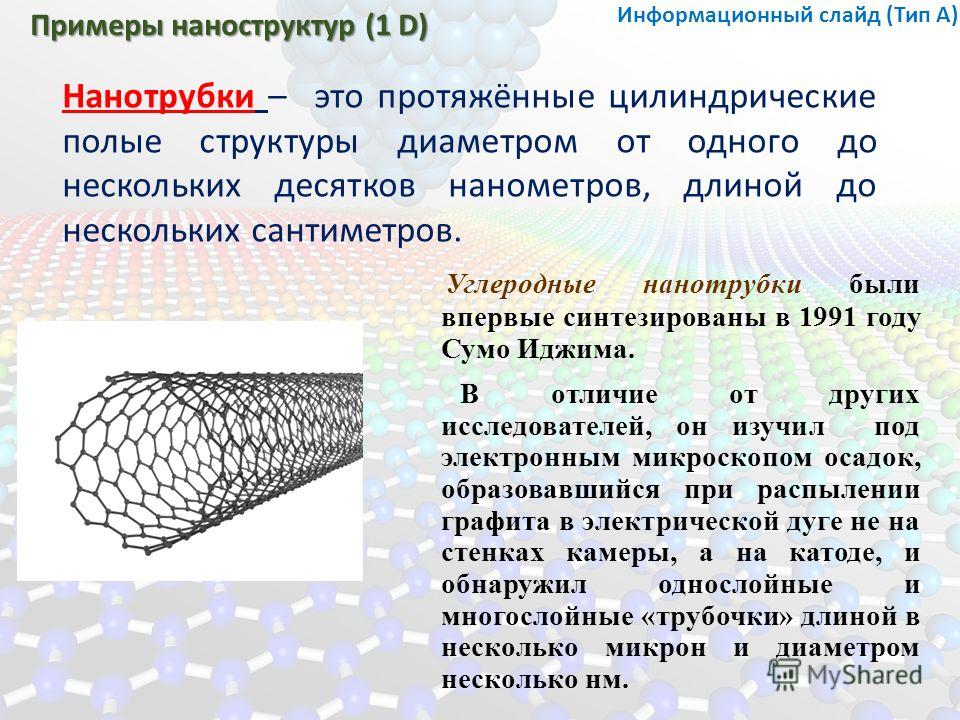

В 1979 году ученый и нанотехнолог Роберт А. Фрейтас младший заявил о возможности небиологической жизни. Он утверждал, что возможен метаболизм живых систем, основанный на четырех фундаментальных силах — электромагнетизме, сильном ядерном взаимодействии (или КХД), слабых ядерных силах и силе тяжести.

Хромодинамическая жизнь может быть возможна на основе сильного ядерного взаимодействия, которое является сильнейшей из основных сил, но только на очень коротких расстояниях. Он предполагает, что такая среда может существовать на нейтронной звезде, сверхплотном объекте, который имеет массу звезды, но его размер составляет всего 10-20 километров.

Фрейтас считает жизненные формы на основе слабых ядерных сил менее вероятными, поскольку слабые силы действуют только лишь в суб-ядерном диапазоне, и они не особенно сильные.

Также могут существовать гравитационные существа, поскольку гравитация является наиболее распространенной и эффективной фундаментальной силой во вселенной. Такие существа могли бы получать энергию от самой силы тяжести во Вселенной.

7. Пылевая плазменная форма жизни

Пылевая плазменная форма жизни.

Как известно, органическая жизнь на Земле основана на молекулах соединения углерода. Но в 2007 году, международная команда ученых во главе с В. Н.Цытовичем из Института общей физики Российской академии наук документально подтвердила, что при определенных условиях частицы неорганической пыли могут организовываться в спиральные структуры, которые затем могут взаимодействовать друг с другом практически идентично процессам органической химии. Подобный процесс происходит в состоянии плазмы, четвертом состоянии вещества (помимо твердого, жидкого и газообразного), в котором электроны отрываются от атомов.

Н.Цытовичем из Института общей физики Российской академии наук документально подтвердила, что при определенных условиях частицы неорганической пыли могут организовываться в спиральные структуры, которые затем могут взаимодействовать друг с другом практически идентично процессам органической химии. Подобный процесс происходит в состоянии плазмы, четвертом состоянии вещества (помимо твердого, жидкого и газообразного), в котором электроны отрываются от атомов.

Команда Цытовича обнаружили, что когда электроны отделяются, а плазма становится поляризованной, частицы в плазме без внешнего воздействия самоорганизоваются в форму спиральных структур, которые притягиваются друг к другу. Эти спиральные структуры также могут разделяться, формируя в дальнейшем копии исходной структуры, подобно ДНК.

8. iCHELL

iCHELL.

У профессора Ли Кронина, завкафедрой химии в колледже науки и техники Университета Глазго, есть мечта — он хочет создать живые клетки из металла. Для этого профессор экспериментирует с полиоксометаллатами, атомами металла, связывая их с кислородом и фосфором, чтобы создать пузырькообразные ячейки, которые он называет неорганическими химическими клетками или iCHELL. Изменяясостав оксида металла, пузырькам могут быть приданы характеристики мембран биологических клеток.

Для этого профессор экспериментирует с полиоксометаллатами, атомами металла, связывая их с кислородом и фосфором, чтобы создать пузырькообразные ячейки, которые он называет неорганическими химическими клетками или iCHELL. Изменяясостав оксида металла, пузырькам могут быть приданы характеристики мембран биологических клеток.

9. Гипотеза Гайя

Гипотеза Гайя.

В 1975 году Джеймс Лавлок и Сидни Эптон написали статью для New Scientist «В поисках Гайя». Несмотря на то, что традиционно принято считать, что жизнь возникла на Земле, Лавлок и Эптон утверждают, что жизнь сама по себе принимает активную роль в определении и поддержании условий для своего выживания. Они предположили, что все живое на Земле, вплоть до воздуха, океанов и суши, является частью единой системы, которая представляет из себя живой супер-организм, способный изменить температуру поверхности и состав атмосферы, чтобы обеспечить свое выживание.

Эту систему Гайя, в честь греческой богини Земли. Она существует, чтобы поддерживать гомеостаз, с помощью которого биосфера может существовать в системе Земли. Биосфера Земли якобы имеет ряд природных циклов, и с одним из них что-то идет не так, то остальные компенсируют его в целях поддержания условий для существования жизни. С помощью этой гипотезы легко объяснить, почему атмосфера не состоит в основном из диоксида углерода или почему моря не слишком соленые.

Она существует, чтобы поддерживать гомеостаз, с помощью которого биосфера может существовать в системе Земли. Биосфера Земли якобы имеет ряд природных циклов, и с одним из них что-то идет не так, то остальные компенсируют его в целях поддержания условий для существования жизни. С помощью этой гипотезы легко объяснить, почему атмосфера не состоит в основном из диоксида углерода или почему моря не слишком соленые.

10. Зонды фон Неймана

Зонды фон Неймана.

Возможность искусственной жизни на основе машин обсуждается уже давно. Сегодня же рассмотрим концепцию зондов фон Неймана. Венгерский математик и футурист середины 20-го века Джон фон Нейман считал, что для того, чтобы повторить функции человеческого мозга, машине необходимы самоосознание и механизм самовосстановления. Он выдвинул идею создания самовоспроизводящихся машин, которые должны иметь какой-то универсальный конструктор, позволяющий им не только строить собственные реплики, но и потенциально улучшать или изменять версии, что сделает возможным долговременную эволюцию.

Зонды-роботы фон Неймана будут идеально подходить для того, чтобы достичь далеких звездных систем и создать заводы, на которых они будут размножаться тысячами. Причем луны, а не планеты больше подходят для зондов фон Неймана, поскольку они могут легко приземляться и взлетать с этих спутников, а также потому, что на спутниках нет эрозии. Эти зонды будут размножаться за счет природных залежей железа, никеля и т.д., добывая сырье для создания заводов роботов. Они создадут тысячи копий самих себя, а затем полетят искать другие звездные системы.

Вселенная хранит ещё огромное количество загадок и тайн. Напирмер, таких, как 15 невероятных фактов о космосе, которые сбивают с толку современных учёных.

Чужие среди своих

Пол Дэвис

«В мире науки» №3, 2008

В поисках свидетельств того, что жизнь на Земле возникала не раз, ученые внимательно исследуют экологические ниши, где могли бы обитать микроорганизмы, радикально отличающиеся от тех, которые нам так хорошо знакомы.

Вопрос происхождения жизни — один из самых сложных для науки. Каким образом, где и когда она зародилась, не знает никто. Известно лишь, что микроорганизмы распространились на Земле примерно три с половиной миллиарда лет назад. Что было раньше, остается загадкой.

До 70-х гг. прошлого века в биологическом мире господствовало мнение, что жизнь возникла по счастливой случайности при стечении обстоятельств настолько маловероятных, что воспроизведение их где-либо еще в пределах обозримого пространства и времени невозможно. Автором консервативной идеи был лауреат Нобелевской премии по биологии, французский биохимик Жак Моно. В 1970 г. он написал: «Человек наконец понял, что он один в равнодушном безмолвии Вселенной и появился там совершенно случайно». Однако в последние годы произошли изменения во взглядах на происхождение жизни. В 1995 г. известный бельгийский биохимик Кристиан Де Дюв назвал феномен жизни «космическим императивом» и заявил, что «она не может не возникнуть на любой планете, сходной с Землей». Такое утверждение еще более укрепило многих астробиологов в их уверенности в том, что «жизнь в космосе бьет ключом».

Такое утверждение еще более укрепило многих астробиологов в их уверенности в том, что «жизнь в космосе бьет ключом».

Можно ли установить, какая точка зрения верна? Самый простой способ найти ответ на этот вопрос — обнаружить признаки жизни на других планетах Солнечной системы, например на Марсе. Если бы оказалось, что жизнь возникла сразу на двух планетах в пределах одной Солнечной системы, это несомненно указывало бы на справедливость гипотезы биологического детерминизма. К сожалению, экспедиция на Марс, оснащенная всем необходимым для поиска марсианских форм жизни, — дело далекого будущего. Немало времени уйдет и на то, чтобы досконально изучить найденных (если повезет!) представителей внеземной биоты.

Впрочем, гипотезу биологического детерминизма можно «проверить на прочность» более простым путем. Никакая другая планета не похожа на Землю больше, чем сама Земля. И если однажды жизнь действительно зародилась в земных условиях, то что мешало ее появлению здесь же множество раз? Такая заманчивая возможность побудила биологов к обследованию самых экзотических с точки зрения природных условий уголков нашей планеты: пустынь, горячих подземных источников, пещер, вулканов. Скорее всего, непривычные формы жизни — если предположить, что они действительно существуют, — имеют микроскопические размеры, поэтому и применяемые тесты направлены на идентификацию экзотических микробов, возможно, живущих рядом с нами.

Скорее всего, непривычные формы жизни — если предположить, что они действительно существуют, — имеют микроскопические размеры, поэтому и применяемые тесты направлены на идентификацию экзотических микробов, возможно, живущих рядом с нами.

У исследователей нет единого мнения в вопросе: «Что такое жизнь?». Но большинство из них сходятся в том, что всё живое должно обладать по крайней мере двумя признаками: способностью к метаболизму (поглощению из окружающей среды питательных веществ, извлечению из них энергии и выведению продуктов жизнедеятельности) и к самовоспроизведению. Согласно ортодоксальному взгляду на биогенез, если бы даже жизнь на Земле возникала более одного раза, то одна ее более успешная форма неизбежно вытеснила бы все остальные. Такое могло произойти, например, если одна форма быстро освоила все доступные ресурсы или «обрушила» на более слабую всю мощь своих генов. Этот довод, однако, легко отвергнуть. Бактерии и архебактерии, два разных типа микроорганизмов, произошедшие от одного предка более трех миллиардов лет назад, мирно сосуществуют до сих пор. Кроме того, альтернативные формы жизни не обязательно должны конкурировать с известными организмами. «Пришельцы» могут занимать экологические ниши, непригодные для жизни иных форм, или использовать другие ресурсы.

Кроме того, альтернативные формы жизни не обязательно должны конкурировать с известными организмами. «Пришельцы» могут занимать экологические ниши, непригодные для жизни иных форм, или использовать другие ресурсы.

В защиту гипотезы существования «чужих»

Допустим, что альтернативных живых форм на Земле сейчас нет. Но кто возьмется утверждать, что они не процветали в далеком прошлом, а потом по каким-то причинам вымерли? Возможно, исследователям удастся напасть на их след в уникальных в геологическом отношении породах. У альтернативных живых форм мог быть совсем другой метаболизм; следовательно, там, где они обитали, могли измениться свойства пород или образоваться отложения специфических минеральных веществ. И то, и другое невозможно было бы объяснить деятельностью известных ныне живых существ.

Микроорганизмы, образовавшиеся в ходе альтернативного биогенеза, могут выглядеть как обычные бактерии. При этом их метаболизм совершенно иной: возможно, они будут использовать экзотические аминокислоты или химические элементы.

Может быть, в древних микроископаемых, датируемых 2,5 млрд лет назад (на рубеже архея и протерозоя), удастся обнаружить биомаркеры в виде особых органических молекул, к образованию которых не могут быть причастны известные нам представители обычной флоры и фауны.

Еще более интригующим, но и более спорным является предположение, что альтернативные формы жизни не исчезли и до сих пор находятся в окружающей среде, образуя «теневую биосферу». На первый взгляд идея кажется абсурдной: если они находятся прямо у нас под носом (а может быть, и в носу), то почему их до сих пор не обнаружили? Большинство земных живых существ — это микроорганизмы; сказать о них что-либо конкретное, просто рассматривая их в микроскоп, невозможно. Для того чтобы выяснить, какое место на филогенетическом древе («древе жизни») они занимают, нужно определить нуклеотидную последовательность их генома, а сегодня такую процедуру тестирования прошла лишь малая часть известных микробов.

Все детально изученные организмы наверняка имеют общее происхождение. У них сходный метаболизм, почти одинаковый генетический код — поэтому и можно определить их место на филогенетическом древе. Но все методы, которые используют биологи для идентификации новых организмов, созданы с прицелом на привычные формы жизни. Если «теневики» отличаются от них, то исследователи их просто не заметят.

Живущие в изоляции

Где же искать альтернативные организмы на современной Земле? Некоторые исследователи полагают, что их местообитаниями могут служить экологически изолированные ниши, недоступные для обычных форм жизни. Недавно было сделано удивительное открытие: даже хорошо знакомые организмы способны выживать в совершенно невыносимых условиях. Обнаружены бактерии, обитающие в таких экзотических местах, как жерла вулканов или ледяные пустыни Антарктиды. Есть «экстремалы», не погибающие в насыщенных солевых растворах, выработанных шахтных породах, которые содержат тяжелые металлы, в воде, использующейся в системе охлаждения атомных реакторов.

Жизнь — в том виде, какой мы ее знаем, — невозможна без воды в жидком состоянии. В пустыне Атакама на севере Чили есть настолько сухое место, что там отсутствуют какие-либо признаки жизни. Далее, несмотря на то что некоторые микроорганизмы выживают в кипящей воде (100°С при обычном атмосферном давлении), жаростойких существ, способных вынести 130°С, не обнаружено. Однако это не означает, что нет других форм жизни, которые выдержат еще более жесткие условия.

Возможно, ученым удастся напасть на след альтернативных форм жизни, обнаружив такие признаки биологической активности, как круговорот углерода между почвой и воздухом в экологически изолированных регионах, например в замкнутых экосистемах, расположенных в глубинах земной коры, в пустынях Антарктики, в солевых копях, в местностях, загрязненных тяжелыми металлами и другими несовместимыми с жизнью веществами. Можно создать экстремальные условия в лаборатории, изменяя температуру и влажность до полного вымирания известных живых форм, и посмотреть, остаются ли при этом какие-то признаки биологической активности. Если да, то, возможно, это и есть следы альтернативной жизни. Именно таким способом была обнаружена устойчивая к радиации бактерия Deinococcus radiodurans, для которой летальная доза гамма-излучения в 1 тыс. раз превышает таковую для человека. Оказалось, что D. radiodurans и все другие «радиофилы» генетически родственны известным формам жизни и на роль «пришельцев» не подходят. Однако данный факт не означает, что аналогичные эксперименты непригодны для поисков альтернативных форм жизни.

Если да, то, возможно, это и есть следы альтернативной жизни. Именно таким способом была обнаружена устойчивая к радиации бактерия Deinococcus radiodurans, для которой летальная доза гамма-излучения в 1 тыс. раз превышает таковую для человека. Оказалось, что D. radiodurans и все другие «радиофилы» генетически родственны известным формам жизни и на роль «пришельцев» не подходят. Однако данный факт не означает, что аналогичные эксперименты непригодны для поисков альтернативных форм жизни.

Обнаружено несколько экосистем, по-видимому, полностью изолированных от остальной биосферы. Сообщества микроорганизмов, расположенные глубоко под землей, живут без света, кислорода и органических веществ, вырабатываемых другими организмами. Их существование поддерживается благодаря способности некоторых членов сообщества использовать для роста и воспроизведения диоксид углерода и водород, высвобождаемый в ходе химических реакций или радиационных процессов. Установлено, что все члены этих экосистем генетически тесно связаны с микроорганизмами, обитающими в поверхностных слоях почвы. Однако подобного рода поиски только начинаются, и, возможно, в земных глубинах исследователей ждет немало сюрпризов. В рамках Программы глубокого бурения дна океанов уже добыты образцы грунта с глубины до 1 км. Одна из целей программы — найти признаки жизни в океанической земной коре. В образцах грунта, взятых в материковой коре на еще больших глубинах, обнаружены следы биологической активности. Следует отметить, что систематических исследований такого рода пока не проводилось, и делать какие-либо выводы рано.

Однако подобного рода поиски только начинаются, и, возможно, в земных глубинах исследователей ждет немало сюрпризов. В рамках Программы глубокого бурения дна океанов уже добыты образцы грунта с глубины до 1 км. Одна из целей программы — найти признаки жизни в океанической земной коре. В образцах грунта, взятых в материковой коре на еще больших глубинах, обнаружены следы биологической активности. Следует отметить, что систематических исследований такого рода пока не проводилось, и делать какие-либо выводы рано.

Экологически интегрированные «чужие»

Рассмотрим другой вариант. Альтернативные формы жизни можно попытаться найти в самых обычных экосистемах, предположив, что неопознанные «чужие» живут среди нас. Однако если они представлены только микроформами, их будет крайне трудно отличить от представителей обычной микрофлоры, ориентируясь исключительно на внешние признаки. Морфология микроорганизмов не отличается большим разнообразием — многие из них имеют сферическую форму или форму палочек. Но у «чужих» может быть совсем другая биохимия, что может послужить ориентиром в их поисках.

Но у «чужих» может быть совсем другая биохимия, что может послужить ориентиром в их поисках.

Один из отличительных признаков известных нам форм жизни — способность основных составляющих их молекул поворачивать плоскость поляризации света в одном из возможных направлений (влево или вправо). Несмотря на то, что in vitro молекулы могут находиться в обеих зеркальных конформациях (левовращающей и правовращающей), у известных нам живых организмов они встречаются только в одной. Так, аминокислоты (строительные блоки белков) — левовращающие, а сахара — правовращающие. Правую двойную спираль образует и молекула ДНК. Однако законы химии действуют одинаково как в «левом», так и в «правом» мире, и если предположить, что жизнь может случайно возникнуть еще раз, то ее строительные блоки будут иметь противоположную симметрию с вероятностью 50%. «Теневое сообщество» может подчиняться тем же биологическим законам, что и обычное, но состоять из зеркально симметричных молекул. Его члены не будут напрямую конкурировать с известными нам формами жизни или обмениваться с ними генами.

Идентифицировать зеркально симметричные формы жизни не составляет труда. Продукты их жизнедеятельности будут такими же с точки зрения химии, но при этом будут иметь противоположную симметрию, и расти только в среде с зеркально симметричными питательными веществами. Ричард Хувер (Richard Hoover) и Елена Пикута (Elena Picuta) из Центра космических полетов Маршалла (NASA) провели эксперимент, в котором поместили разнообразных недавно открытых «экстремалов» в среду с зеркально симметричными питательными веществами и проследили, появятся ли признаки биологической активности. Исследователи обнаружили один микроорганизм, способный расти в экзотической среде: Anaerovirgula multivorans, выделенный из донных осадков щелочного озера в Калифорнии. К удивлению ученых, он оказался вовсе не микробом с зеркально симметричным внутренним устройством, а микроорганизмом, обладающим удивительной способностью химически изменять аминокислоты и сахара, переводя их в «надлежащую» форму, а затем утилизирующим ее.

В мире «теневой жизни» используется другой набор аминокислот или нуклеотидов (строительных блоков ДНК). Все известные нам живые организмы синтезируют свою ДНК из одинаковых нуклеотидов — А, Т, Г и Ц (аденина, тимина, гуанина и цитозина), а белки (за редким исключением) — из 20 одинаковых аминокислот. Генетический код во всем живом мире универсален: определенные тройки нуклеотидов (триплеты) кодируют столь же определенные аминокислоты. Последовательность кодонов в генах, составляющих ДНК, задает последовательность аминокислот в белках. Но биохимики могут синтезировать множество аминокислот, не присутствующих в белковых молекулах обычных организмов, в лаборатории. В метеорите Мерчисона, упавшем на территорию Австралии в 1969 г., было обнаружено множество всем известных аминокислот, но также и несколько необычных, например изовалин и псевдолейцин. (Ученые не знают, как они попали в метеорит, однако уверены, что аминокислоты имеют небиологическое происхождение). Некоторые из них могли бы служить строительными блоками для альтернативных форм жизни. Для того чтобы выследить таких «чужих», необходимо идентифицировать аминокислоту, которую не использует ни один из известных организмов и которая не служит побочным продуктом их метаболизма или разложения, и найти свидетельства ее присутствия в окружающей среде.

Для того чтобы выследить таких «чужих», необходимо идентифицировать аминокислоту, которую не использует ни один из известных организмов и которая не служит побочным продуктом их метаболизма или разложения, и найти свидетельства ее присутствия в окружающей среде.

Драгоценные крупицы информации можно собрать на «плодородной почве», где произрастают искусственные (синтетические) формы жизни. В настоящее время биохимики активно занимаются созданием совершенно новых организмов, включая в белки необычные аминокислоты. Стив Беннер (Steve Benner) из Фонда прикладной молекулярной эволюции в Гейнсвилле (штат Флорида) считает весьма перспективным целый класс молекул, известных под названием альфаметил-аминокислоты. Однако ни у одного изученного на сегодняшний день организма они не обнаружены. Как только будет выявлен новый микроорганизм, необходимо будет тут же проанализировать его белковый состав, используя, например, масс-спектрометрию, а затем выяснить, из каких аминокислот состоят данные белки. Любое серьезное отклонение свойств новичка от стандарта будет поводом для того, чтобы заподозрить в нем «чужого».

Любое серьезное отклонение свойств новичка от стандарта будет поводом для того, чтобы заподозрить в нем «чужого».

Даже если такая стратегия будет успешной, ученым еще предстоит выяснить, действительно ли они обнаружили альтернативную форму жизни, имеющую совершенно особую исходную точку, или это просто очередной неизвестный ранее представитель обычной микрофлоры, как это было с архебактериями, идентифицированными только в конце 1970-х гг. Другими словами, необходимо убедиться, что кандидат в «чужаки» — это вовсе не упущенная ветвь в древе жизни, давно отошедшая от основного ствола. Ранние формы жизни могли радикально отличаться от тех, которые появились позже. Например, есть свидетельства, что нынешний триплетный код стал результатом оптимизации эффективности кодирования под давлением естественного отбора. Это предполагает наличие рудиментарного предшественника, например дублетного кода, обеспечивающего образование меньшего числа аминокислот. Можно предположить, что некоторые примитивные организмы до сих пор используют такую систему кодирования. Они не являются чужаками в прямом смысле слова, это просто живые ископаемые. Их обнаружение также представляет большой научный интерес.

Они не являются чужаками в прямом смысле слова, это просто живые ископаемые. Их обнаружение также представляет большой научный интерес.

Вероятность того, что не известная ранее ветвь на «нашем» древе жизни будет ошибочно принята за отдельно стоящее «чужое» древо, уменьшится, если предположить, что биохимия альтернативных форм жизни радикально отличается от привычных нам. Астробиологи не исключают, что экзотические организмы могут использовать вместо воды другие растворители, например этан и метан. Правда, на Земле трудно найти места, где такие вещества находились бы в жидком состоянии — для этого нужны очень низкие температуры, например такие, как на поверхности Титана, самого большого спутника Сатурна. Еще одно соображение касается спектра основных химических элементов, из которых состоят органические молекулы: это углерод, водород, кислород, азот и фосфор. Может ли возникнуть жизнь, если хотя бы один из пяти элементов заменить каким-либо другим?

Фосфор — самый «проблемный» для органического мира элемент. Он относительно редок, и в условиях, характерных для раннего периода эволюции Земли, вряд ли присутствовал в достаточном количестве в легкодоступной форме — растворенном виде. Фелиса Вольф-Симон (Felisa Wolf-Simon) из Гарвардского университета предполагает, что роль фосфора в органическом мире вполне успешно может играть мышьяк; более того, в условиях первобытной Земли он даже был бы более предпочтителен. По своим возможностям формировать структурные элементы живых систем и образовывать богатые энергией соединения мышьяк не уступает фосфору. Кроме того, он мог бы участвовать в регуляции метаболизма. Выполнять данную функцию у ныне существующих живых систем он не может как раз потому, что слишком похож на фосфор. Для нас мышьяк — это яд; точно так же фосфор был бы ядом для организмов, использующих мышьяк в качестве одного из основных элементов. Возможно, организмы, предпочитающие мышьяк, до сих пор обитают в каких-нибудь экзотических нишах, например в океанских впадинах или горячих источниках.

Он относительно редок, и в условиях, характерных для раннего периода эволюции Земли, вряд ли присутствовал в достаточном количестве в легкодоступной форме — растворенном виде. Фелиса Вольф-Симон (Felisa Wolf-Simon) из Гарвардского университета предполагает, что роль фосфора в органическом мире вполне успешно может играть мышьяк; более того, в условиях первобытной Земли он даже был бы более предпочтителен. По своим возможностям формировать структурные элементы живых систем и образовывать богатые энергией соединения мышьяк не уступает фосфору. Кроме того, он мог бы участвовать в регуляции метаболизма. Выполнять данную функцию у ныне существующих живых систем он не может как раз потому, что слишком похож на фосфор. Для нас мышьяк — это яд; точно так же фосфор был бы ядом для организмов, использующих мышьяк в качестве одного из основных элементов. Возможно, организмы, предпочитающие мышьяк, до сих пор обитают в каких-нибудь экзотических нишах, например в океанских впадинах или горячих источниках.

Еще один важный фактор — размер. Все известные организмы синтезируют белки из аминокислот, используя крупные клеточные «сборочные машины» — рибосомы. Такая структура может поместиться в клетке, только если размер последней превышает несколько сотен нанометров (миллиардной доли метра). Вирусные частицы гораздо меньше — примерно 20 нм. Но микроорганизмы несамостоятельны, для воспроизведения они используют структуры инфицированной клетки и поэтому не могут считаться альтернативной формой жизни. Однако, по мнению ряда ученых, биосфера буквально кишит клетками, слишком мелкими для того, чтобы в них могли поместиться рибосомы. В 1990 г. Роберт Фолк (Robert Folk) из Университета штата Техас в г. Остин обратил внимание на крошечные сфероидальные и эллипсоидальные образования в осадочных породах горячих источников в Витербо (Италия). Фолк предположил, что они представляют собой окаменевшие «нанобактерии», кальцифицированные останки организмов размером 30 нм. Позже Филиппа Юинз (Philippa Uwins) из Квинслендского университета обнаружила аналогичные структуры в образцах горных пород, взятых со дна глубокой океанской впадины у берегов Западной Австралии. Если находки действительно имеют биологическое происхождение, то их можно было бы считать свидетельством существования альтернативных живых систем, которые для сборки белков не нуждались в рибосомах и, следовательно, могли иметь сколь угодно малый размер.

Если находки действительно имеют биологическое происхождение, то их можно было бы считать свидетельством существования альтернативных живых систем, которые для сборки белков не нуждались в рибосомах и, следовательно, могли иметь сколь угодно малый размер.

Альтернативные микроорганизмы могут обитать и в нашем теле.

Но, наверное, самым экзотическим местом обитания альтернативных форм жизни мог бы служить наш собственный организм. В 1988 г. Олави Кайандер (Olavi Kajander) и его коллеги из Университета Куопио в Финляндии, рассматривая клетки млекопитающих под электронным микроскопом, увидели во многих из них крошечные частицы размером до 50 нм — примерно в 10 раз меньше размеров самых маленьких бактерий. Спустя 10 лет Кайандер высказал гипотезу, что эти частицы — живые микроорганизмы, которые утилизируют мочевину и способствуют образованию камней в почках, абсорбируя кальций и другие минеральные вещества. Нельзя исключить, что, по крайней мере, некоторые из этих лилипутов-экстремалов используют совершенно другие метаболические пути и, может быть, являются как раз теми неуловимыми альтернативными формами жизни, которые так давно ищут биологи.

Что же такое жизнь?

Предположим, что, в конце концов, микроорганизм с необычными биохимическими свойствами найден. Прежде чем зачислять его в отряд «чужих», нужно выяснить, насколько радикально он отличается от обычных форм жизни. Однако если мы не знаем, что такое жизнь, сформулировать четкие критерии различий не представляется возможным. Так, некоторые астробиологи допускают, что живые формы могли использовать вместо углерода кремний. Поскольку углерод играет ключевую роль в биохимии современных организмов, трудно представить, что «углеродные» и «кремниевые» формы жизни могли произойти от одного общего предка. С другой стороны, организм, использующий традиционный набор нуклеотидов и аминокислот, но другой генетический код, нельзя однозначно считать пришельцем из другого мира. Различия в генетическом коде вполне могли возникнуть в ходе эволюции.

Существует и проблема противоположного свойства: несходные организмы, попадающие в одинаковые условия, могут постепенно конвергировать, изменяясь так, чтобы оптимально соответствовать окружающей среде. Если конвергенция зайдет достаточно далеко, то их независимое происхождение полностью маскируется. Например, известно, что частота использования аминокислот, кодируемых одним и тем же нуклеотидным триплетом, у разных организмов неодинакова, и данное различие выработалось под давлением естественного отбора. Альтернативные формы жизни, изначально использовавшие какой-то определенный набор аминокислот, со временем могли эволюционировать по этому признаку в сторону сближения с привычными нам формами и утратить свою уникальность.

Если конвергенция зайдет достаточно далеко, то их независимое происхождение полностью маскируется. Например, известно, что частота использования аминокислот, кодируемых одним и тем же нуклеотидным триплетом, у разных организмов неодинакова, и данное различие выработалось под давлением естественного отбора. Альтернативные формы жизни, изначально использовавшие какой-то определенный набор аминокислот, со временем могли эволюционировать по этому признаку в сторону сближения с привычными нам формами и утратить свою уникальность.

Проблема идентификации других форм усугубляется еще и тем, что существуют две теории биогенеза. Согласно одной из них, процесс зарождения жизни носил почти одномоментный характер, это было что-то вроде фазового перехода, хорошо известного физикам. Возможно, все произошло в то время, когда система достигла некоего уровня сложности с химической точки зрения. «Система» — это не обязательно какая-то отдельная клетка. По мнению многих биологов, примитивная жизнь возникла на основе некоего клеточного сообщества, члены которого обменивались веществами и информацией; автономия на клеточном и организменном уровнях появилась позже. Согласно второй теории биогенеза, переход от химии к биологии был долгим и неясно очерченным, а провести четкую демаркационную линию между этими мирами нельзя.

Согласно второй теории биогенеза, переход от химии к биологии был долгим и неясно очерченным, а провести четкую демаркационную линию между этими мирами нельзя.

Если живой организм все-таки рассматривается как система, обладающая определенными свойствами (такими, как способность хранить и обрабатывать информацию), которые отделяют живое от неживого, тогда имеет смысл говорить об одном или более событиях, предопределяющих появление жизни. Но если жизнь представляет собой сложно организованную, не поддающуюся четкому определению систему, то ее корни могут бесследно раствориться в столь же сложном мире химии. И в таком случае говорить о независимом происхождении каких-то форм жизни не представляется возможным — если только они не возникли, например, на планетах разных звездных систем и никогда не контактировали друг с другом.

На сегодняшний день изучена лишь малая часть многообразной микрофлоры Земли. С каждым новым открытием наши представления о том, что возможно в биологическом мире, а что нет, расширяются. Чем более экзотические места на нашей планете станут предметом нашего изучения, тем скорее мы обнаружим новые, неизвестные формы жизни. Если в ходе исследований будут найдены свидетельства существования биогенеза иной природы, значит, теория космической сущности жизни имеет право на существование и, следовательно, есть надежда, что мы не одни во Вселенной.

Чем более экзотические места на нашей планете станут предметом нашего изучения, тем скорее мы обнаружим новые, неизвестные формы жизни. Если в ходе исследований будут найдены свидетельства существования биогенеза иной природы, значит, теория космической сущности жизни имеет право на существование и, следовательно, есть надежда, что мы не одни во Вселенной.

Перевод: Н. Н Шафрановская

астробиология — Почему инопланетяне должны быть формами жизни на основе углерода?

Я хочу начать с отказа от ответственности, что я не химик и, надеюсь, ничего не испортил в химии. Если я это сделаю, пожалуйста, дайте мне знать.

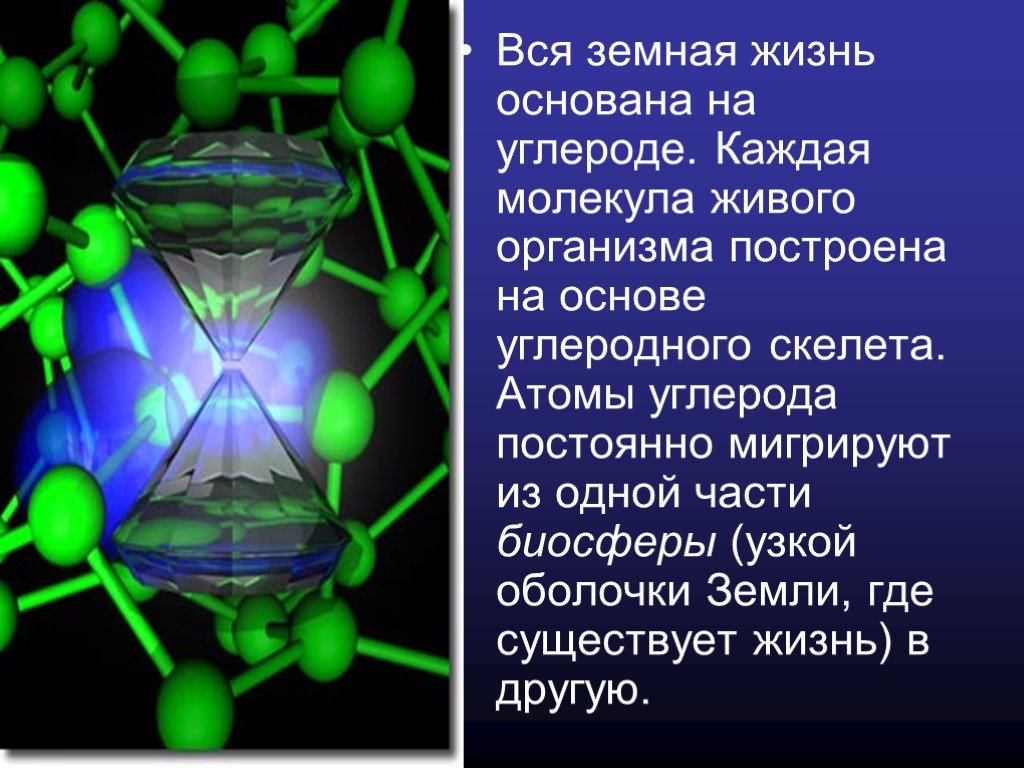

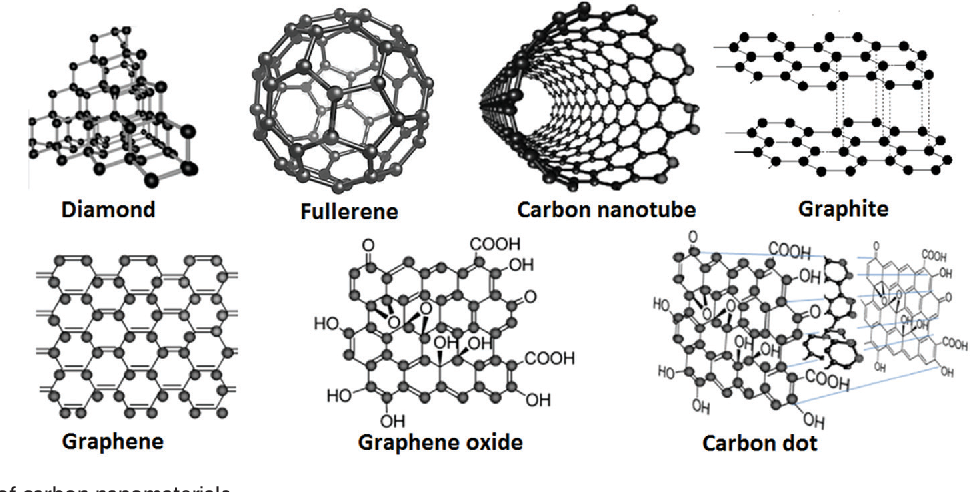

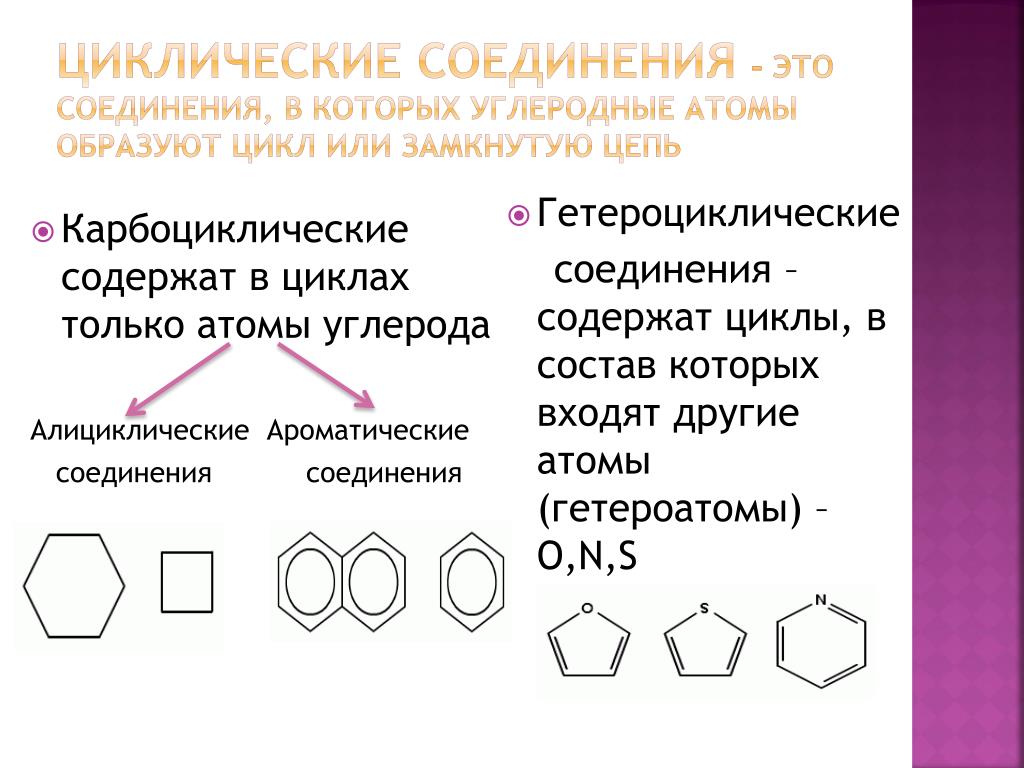

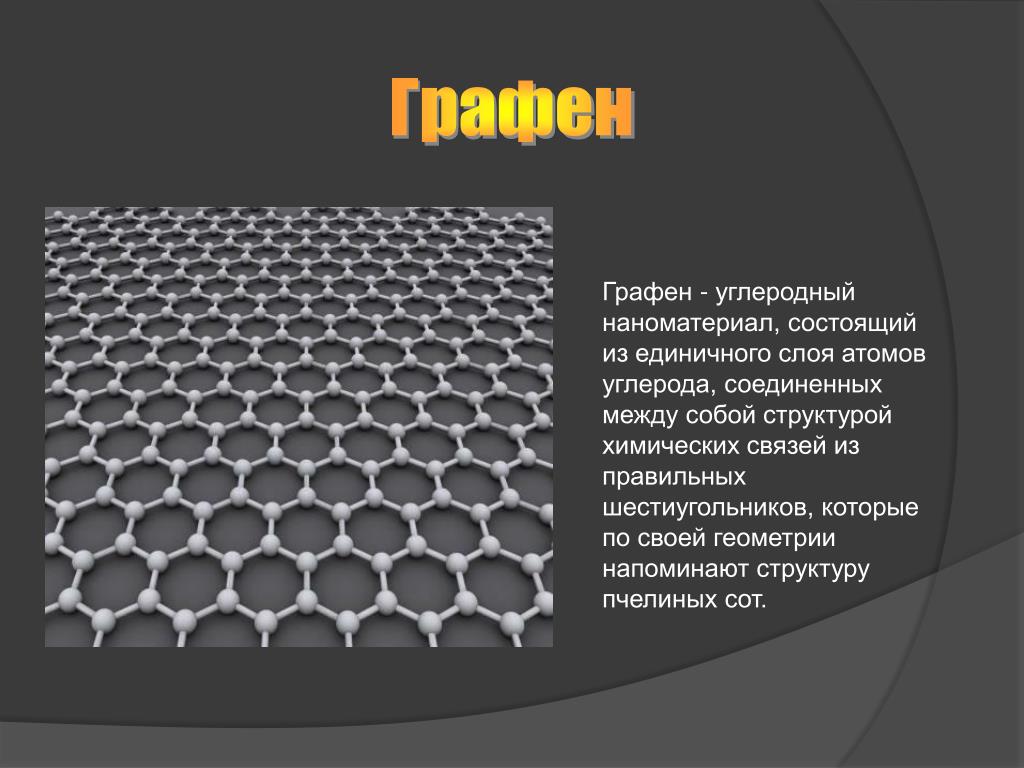

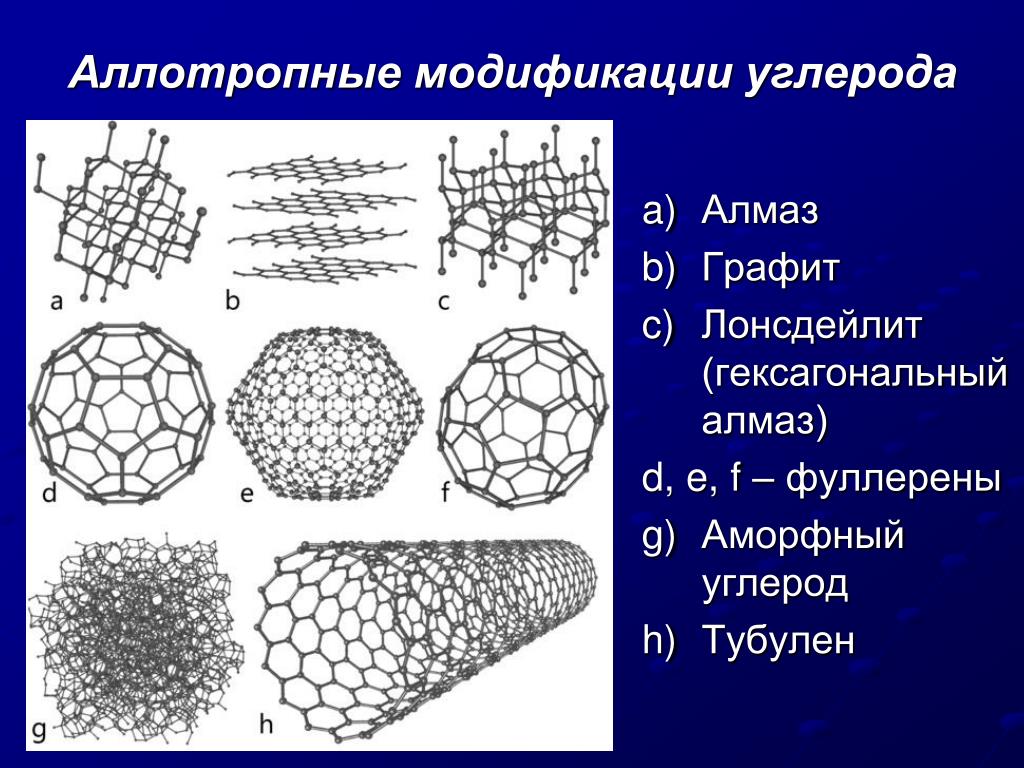

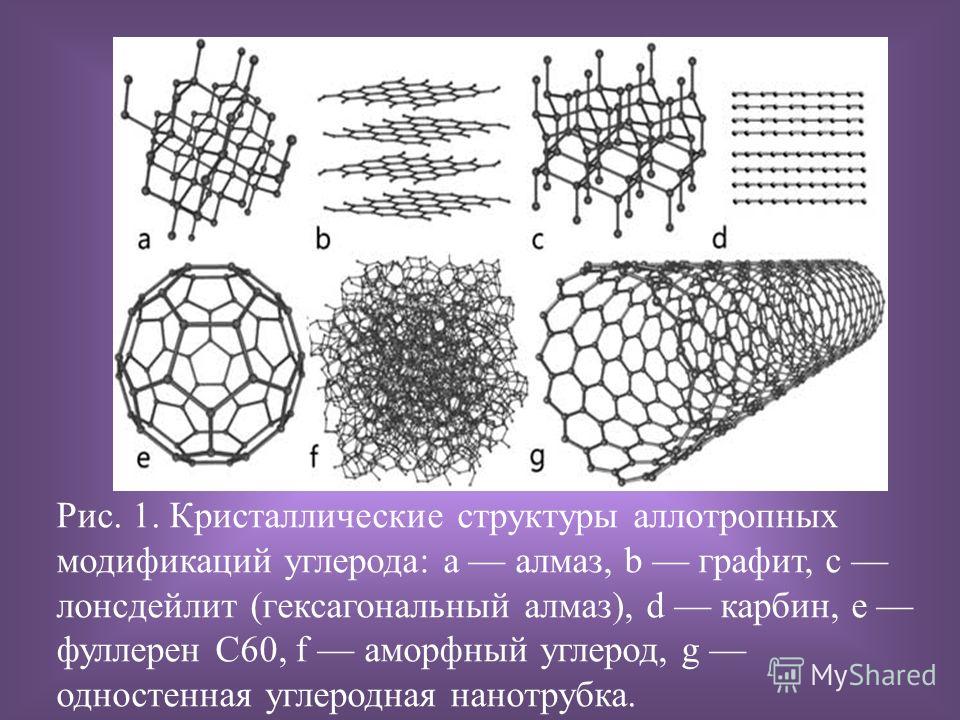

Думаю, Билл Эртелл попал в самую точку. То, что вы можете представить вид, который может пить свинец, не означает, что это физически возможно. Только определенные атомы могут формировать основу (чрезвычайно) сложных органических молекул, необходимых для формирования жизни, и углерод оказался тем атомом, который может это сделать. Основная причина этого заключается в том, что углерод имеет четыре валентных электрона, а его внешняя оболочка может удерживать восемь, что позволяет ему образовывать прочные и разнообразные связи, которые большинство других атомов просто не могут образовать. Таким образом, углерод является наиболее логичным элементом для формирования основы органических молекул.

Основная причина этого заключается в том, что углерод имеет четыре валентных электрона, а его внешняя оболочка может удерживать восемь, что позволяет ему образовывать прочные и разнообразные связи, которые большинство других атомов просто не могут образовать. Таким образом, углерод является наиболее логичным элементом для формирования основы органических молекул.

Другие формы жизни на основе ___

Двигаясь вниз по периодической таблице, вы можете увидеть, что кремний обладает теми же свойствами (4 выбора валентности, 8 возможных), и вы можете склониться к мысли, что вы могли бы создать некую форму жизни на основе кремния. Эта тема широко обсуждалась, но вы сталкиваетесь с рядом проблем, которые делают жизнь на основе кремния неосуществимой. Основная причина в том, что кремний просто намного больше и массивнее углерода (имея ядро с 28 нуклонами по сравнению с 12 у углерода). Это затрудняет для кремния формирование необходимых связей, которые может легко сформировать углерод, и вам не повезло с самого начала. Аналогичные проблемы возникают и с другими элементами «углеродной группы», за исключением того, что они еще больше усугубляются еще более высокими массами.

Аналогичные проблемы возникают и с другими элементами «углеродной группы», за исключением того, что они еще больше усугубляются еще более высокими массами.

Химики рассматривали множество других «органических» конфигураций, таких как жизнь на основе бора или жизнь на основе серы, но все они имеют какую-то проблему, которая затрудняет их существование. Некоторые из них более возможны, чем другие, но жизнь на основе углерода, какой мы ее знаем, кажется лучшим решением. Если бы вы дали кому-то все элементы в таблице Менделеева и сказали создать органическую жизнь, они, вероятно, вернулись бы с жизнью на основе углерода, потому что это проще всего. Вам не нужно преодолевать столько препятствий.

Наблюдения

Помимо непрактичности жизни, не основанной на углероде, вы должны учитывать, что все, что мы видели во Вселенной, что касается органической химии, указывает на тот факт, что Вселенная заполнена углеродом. химия. Астрономы могли наблюдать кометы, межзвездные пылевые облака и всевозможные места, и время от времени они видели сложные органические молекулы на основе углерода. Например:

Например:

- Мы обнаружили полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) по всей Солнечной системе и галактике,

- Астрономы также обнаружили в метеоритах и межзвездной пыли такие вещества, как i-пропилцианид $-$ органическую молекулу, которая является необходимым компонентом аминокислот,

- органических молекул были обнаружены (и предположительно образовались) на Церере.

Суть, к которой я веду, заключается в том, что Вселенная кажется готовой к началу повсеместного формирования жизни на основе углерода. Куда бы мы ни посмотрели, мы видим органические молекулы, основу структуры которых составляет углерод. Нигде мы не видим сложных молекул на основе кремния (или чего-то еще более безумного). Это наводит на мысль, что углерод — это то, что вам нужно, если вы хотите быстро и легко создать жизнь.

Есть, вероятно, 100 других причин предпочесть углерод чему-то другому, но это углубляется в более сложную химию, чем я здесь коснулся, а я не так хорошо в этом разбираюсь. Я думаю, что этот вопрос получит более подробный ответ по химии на бирже стека химии.

Я думаю, что этот вопрос получит более подробный ответ по химии на бирже стека химии.

Взгляд на различные возможные формы жизни

Человеческое тело, без сомнения, чудо. Это машина, которая действует на основе команд, которые мы даем, и она также может действовать самостоятельно. Человеческое тело также вызвало множество вопросов, на которые мы до сих пор не знаем ответов. И даже сегодня мы узнаем о себе что-то новое.

Великолепие его творения заставляет задуматься, с чего все началось? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно заглянуть в себя и в органическую жизнь вокруг нас.

СВЯЗАННЫЕ С: УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ЖИВЫЕ КЛЕТКИ ОБРАЗОВАЛИ УГЛЕРОД-КРЕМНИЙ СВЯЗИ

Первое осознание нашего происхождения произошло, когда ученые начали тестировать множество форм жизни на Земле и обнаружили, что все живые существа имеют один общий элемент в нем – углерод.

Когда мы изучаем жизнь, мы замечаем способность каждого атома углерода одновременно поддерживать сеть из четырех ковалентных связей.

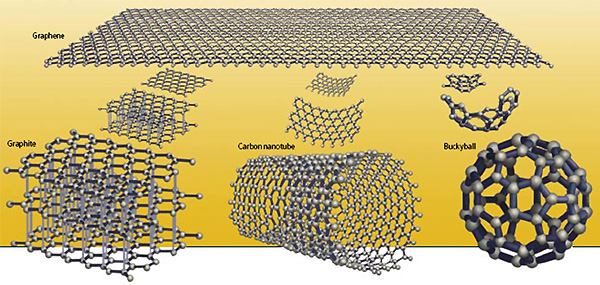

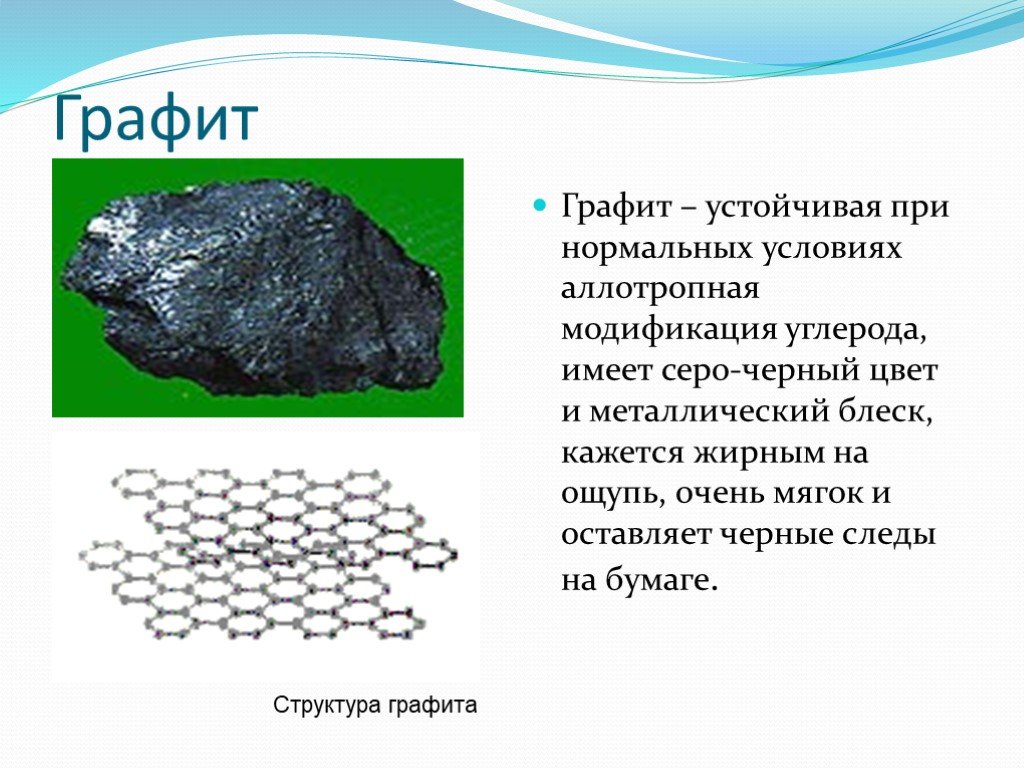

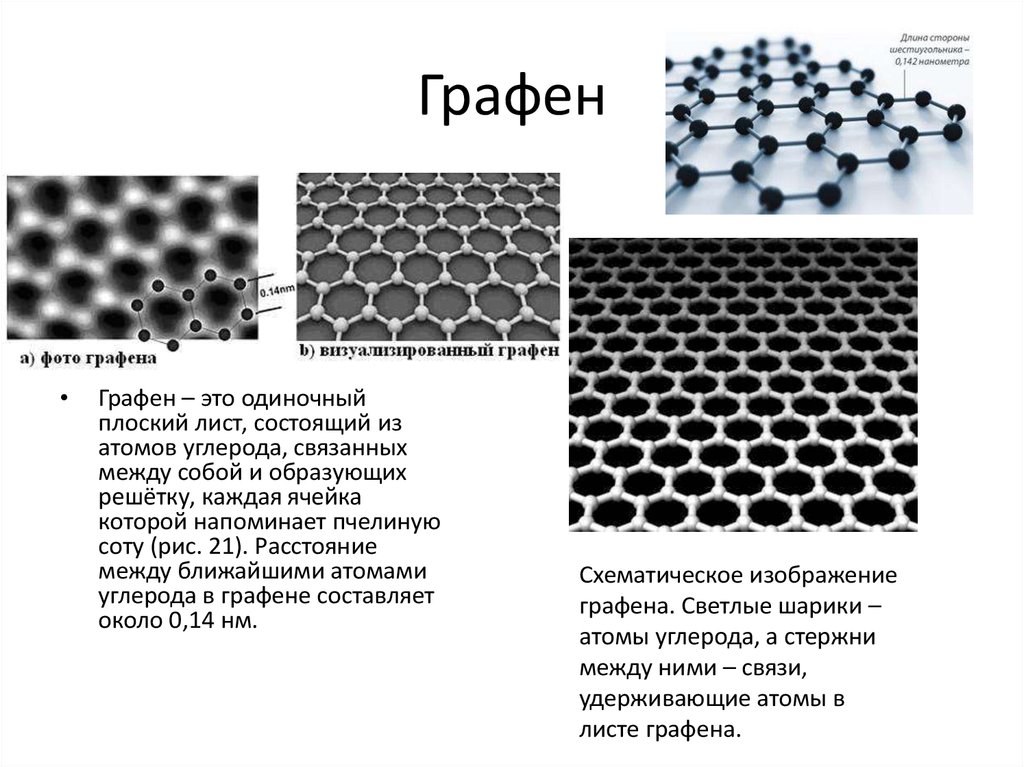

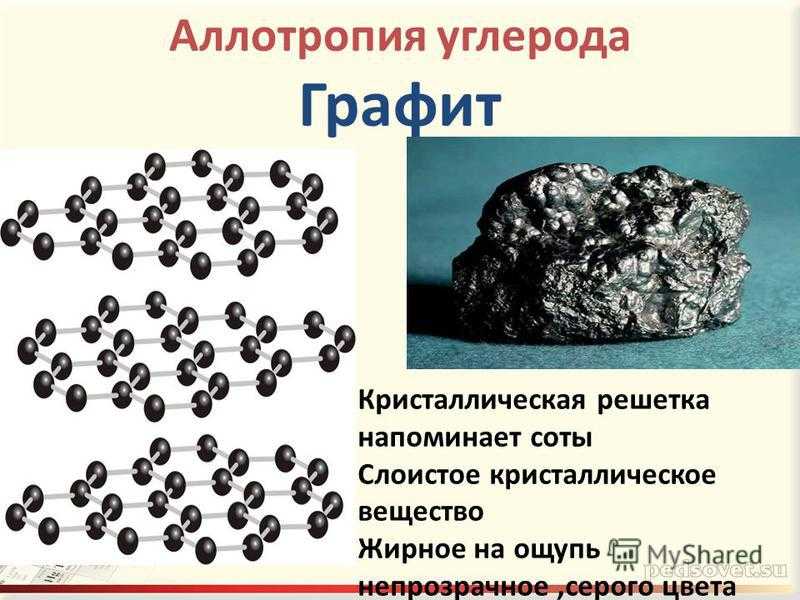

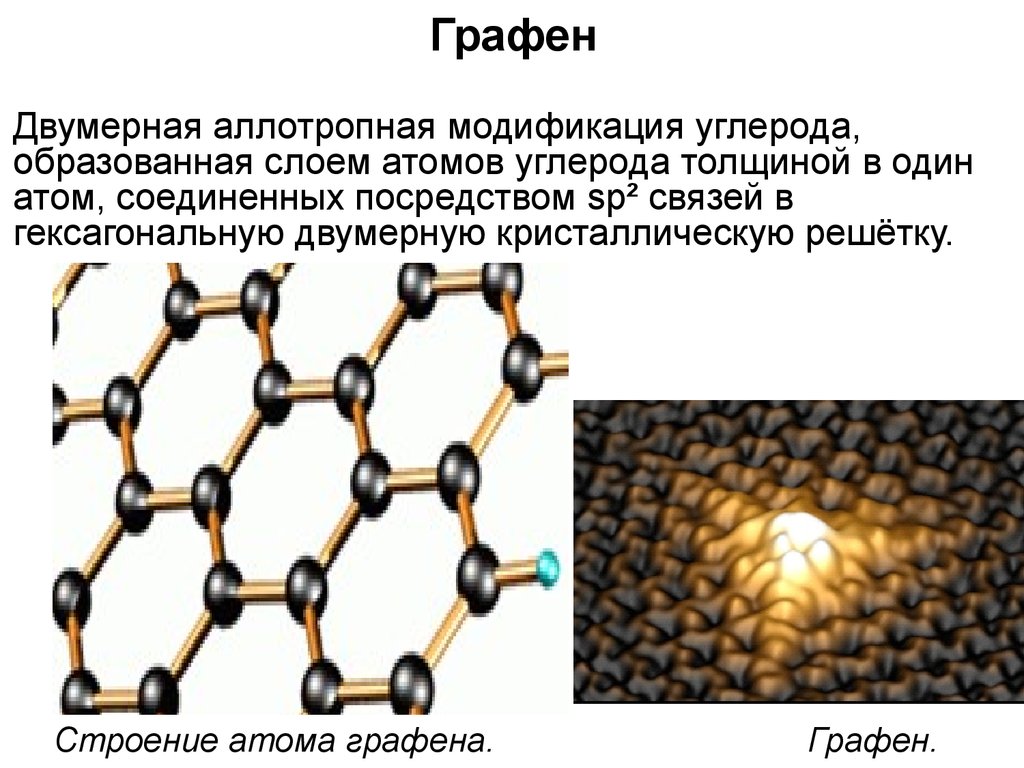

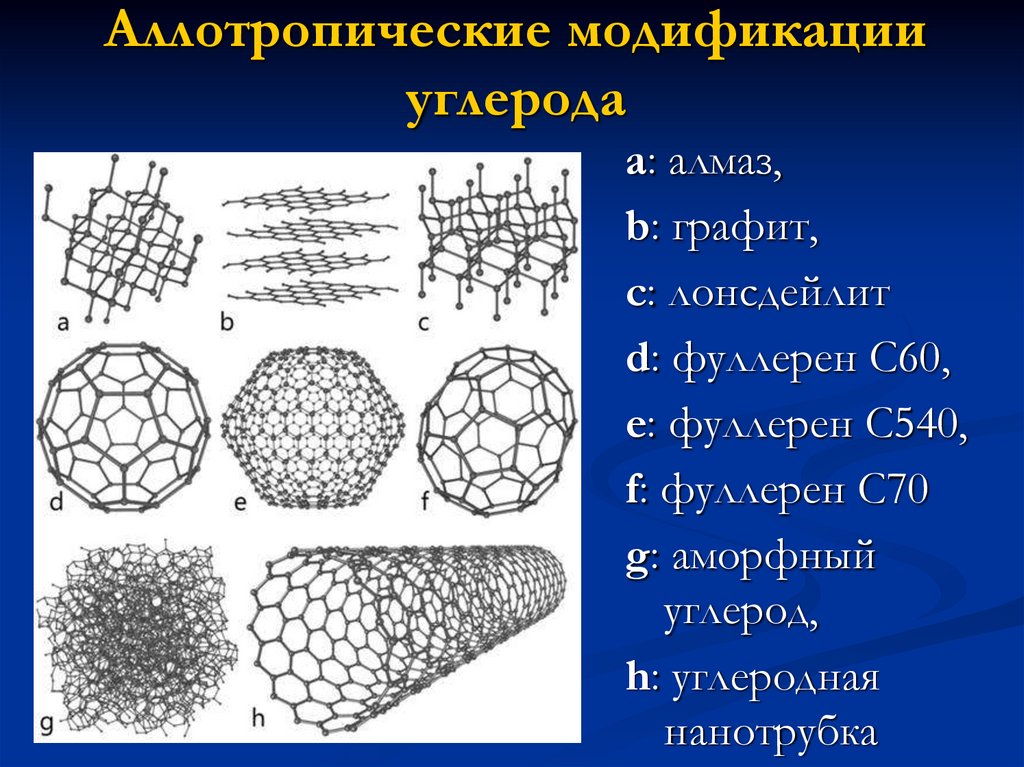

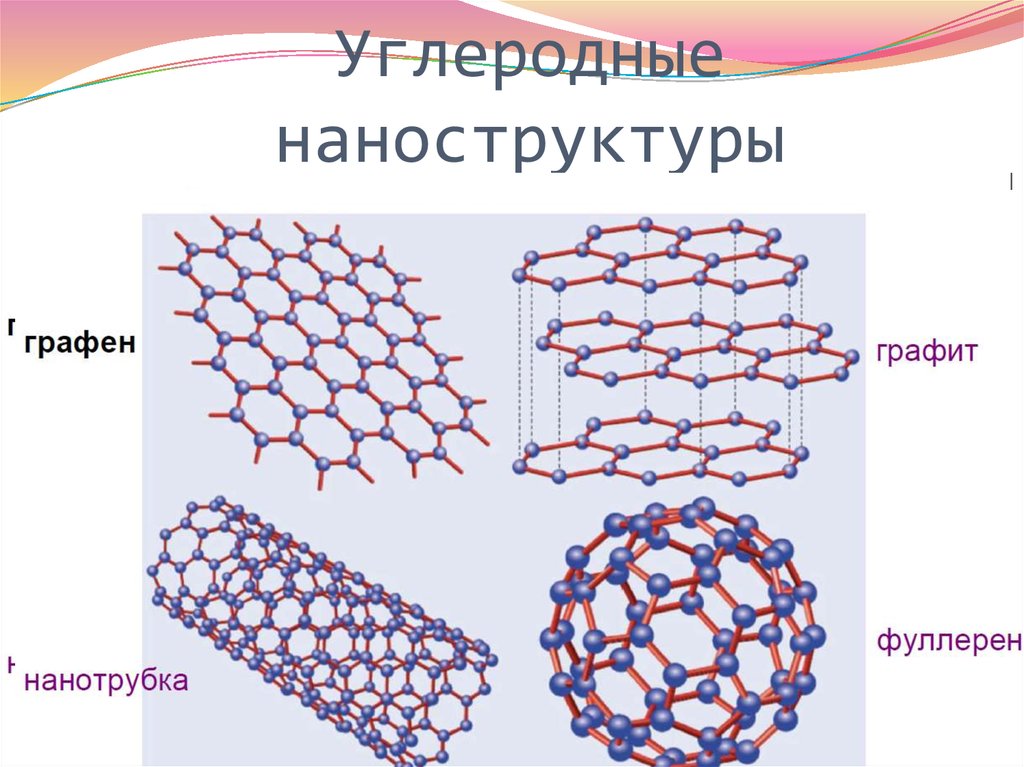

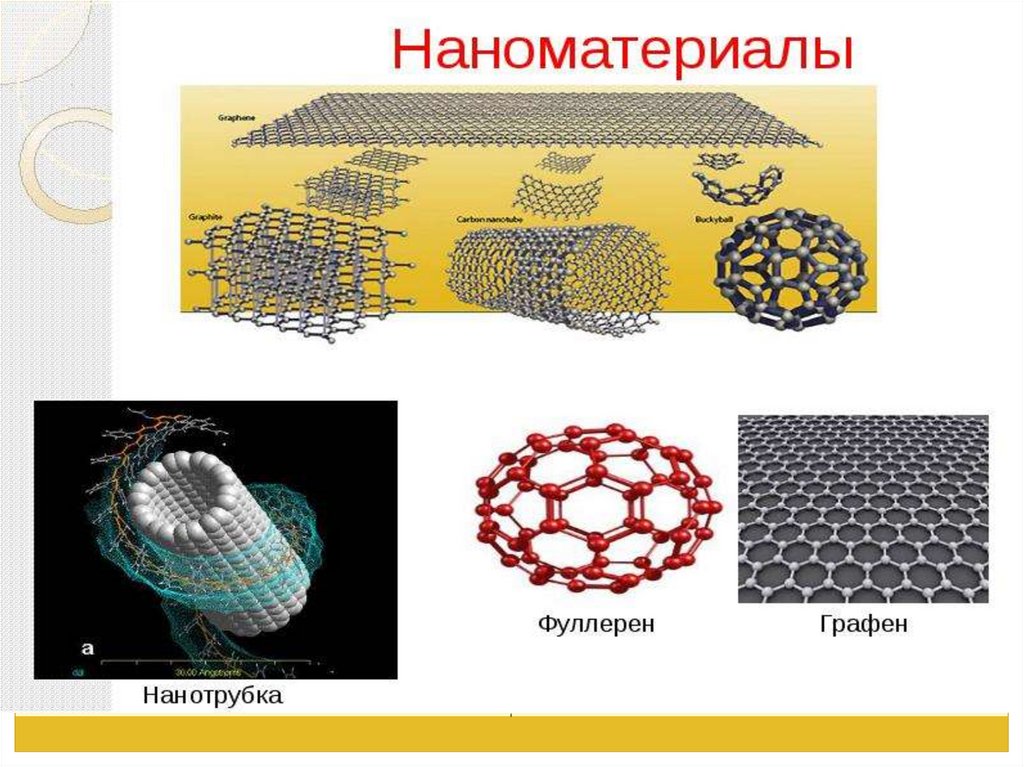

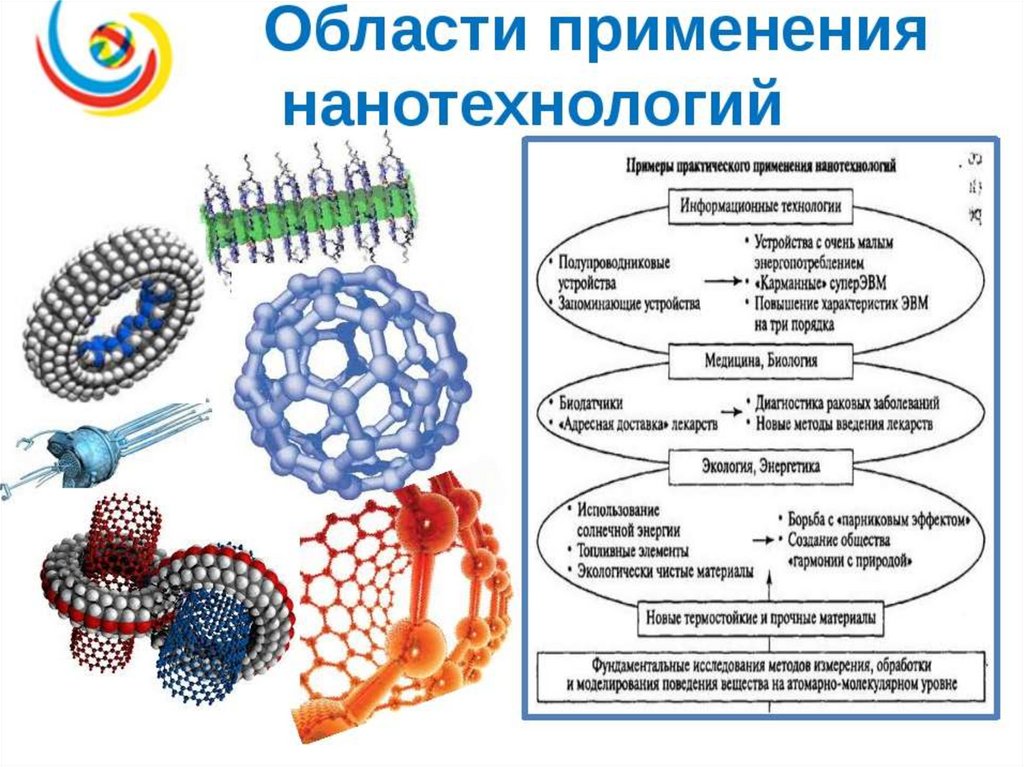

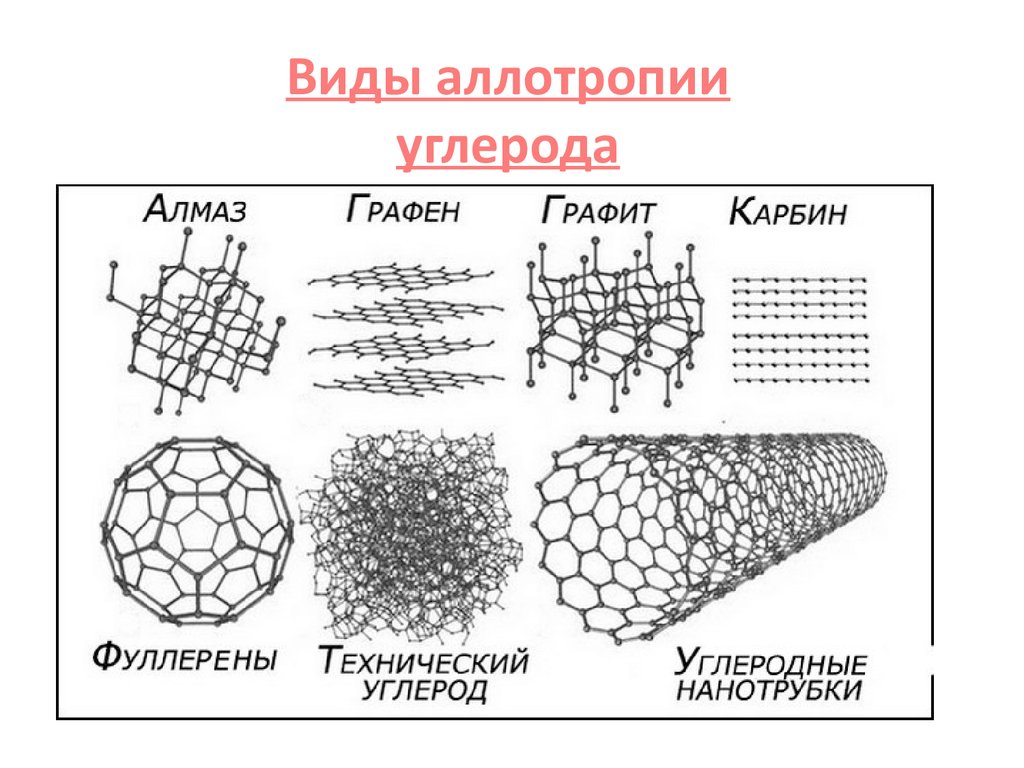

Земля наполнена углеродными формами жизни. Уникальная связывающая способность углерода позволяет ему образовывать множество различных форм, таких как древесный уголь, графен и алмаз.

При соединении с другими элементами углерод может образовывать различные категории органических соединений.

Большинство форм жизни не используют все элементы периодической таблицы. На самом деле организм может включать всего несколько элементов в больших количествах. В природе преобладающие химические элементы известны как CHNOPS, или углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера. Это самые распространенные элементы, встречающиеся во всех органических молекулах на Земле. Их часто называют ингредиентами жизни, поскольку их присутствие обнаруживается у самых крупных млекопитающих до самых маленьких парамеций.

Итак, почему эти элементы так заметны, а другие нет? Ученые считают, что это из-за их изобилия и способности создавать связи.

Во многих органических формах жизни сера заменена кальцием как одним из самых многочисленных элементов. Подсчитано, что 99% человеческого тела состоит из этих шести элементов. Среди них наиболее многочисленны кислород, углерод и водород.

Подсчитано, что 99% человеческого тела состоит из этих шести элементов. Среди них наиболее многочисленны кислород, углерод и водород.

Источник: OpenStax College/Wikimedia Commons

Кислород составляет около 65% от общей массы человека. Вторыми наиболее распространенными элементами являются углерод и водород, составляющие примерно 18% и 10% массы тела человека соответственно.

Самые популярные

Так как наши тела на 60% состоят из воды , легко понять, почему кислород и водород в изобилии. Углерод содержится в органических соединениях в организме, таких как жиры, углеводы, белки и нуклеиновые кислоты.

Водород содержится в воде и во многих органических соединениях. Точно так же азот содержится в нуклеиновых кислотах и белках.

В человеческой ДНК азот является ключевым компонентом генетического кода. Фосфор содержится в молекуле АТФ, которая является основным энергоносителем организма. Он также содержится в костях человека.

Он также содержится в костях человека.

Кальций составляет около 1,5% человеческого тела по массе и содержится в большом количестве в костях, белках и мышцах человека.

Мы много говорили об углероде и о том, как его присутствие в органических соединениях привело к появлению термина «жизнь на основе углерода».

Углерод считается строительным материалом жизни, но это представление приводит к тому, что называется углеродным шовинизмом.

Это убеждение, что жизнь на основе углерода применима ко всей вселенной. Другими словами, если бы инопланетяне существовали, они также были бы основаны на углероде.

Однако существует элемент, отличный от углерода, который может поддерживать подобные типы связей. Он расположен сразу после углерода в периодической таблице – кремния.

Кремний также способен образовывать четыре ковалентные связи, как и углерод, и этот элемент использовался в качестве строительного блока внеземной жизни во многих научно-фантастических произведениях.

Подобно углероду и кислороду, кремний широко распространен на Земле. Большинство из нас в какой-то момент своей жизни взаимодействовали с окисленной формой кремния, называемой кремнеземом, в виде песка.

Когда углерод окисляется, он превращается в углекислый газ. Наше тело окисляет углерод для производства энергии, выделяя углекислый газ в качестве побочного продукта. Однако при окислении кремнезема он превращается в твердое вещество – песок. Кремниевые связи также более нестабильны, чем углеродные связи. Другая причина, по которой не существует организмов на основе кремния, заключается в том, что кремний не может использовать воду в качестве растворителя так же, как углерод. Для этого потребуется совершенно другой растворитель, например метан, который в нормальных условиях нестабилен.

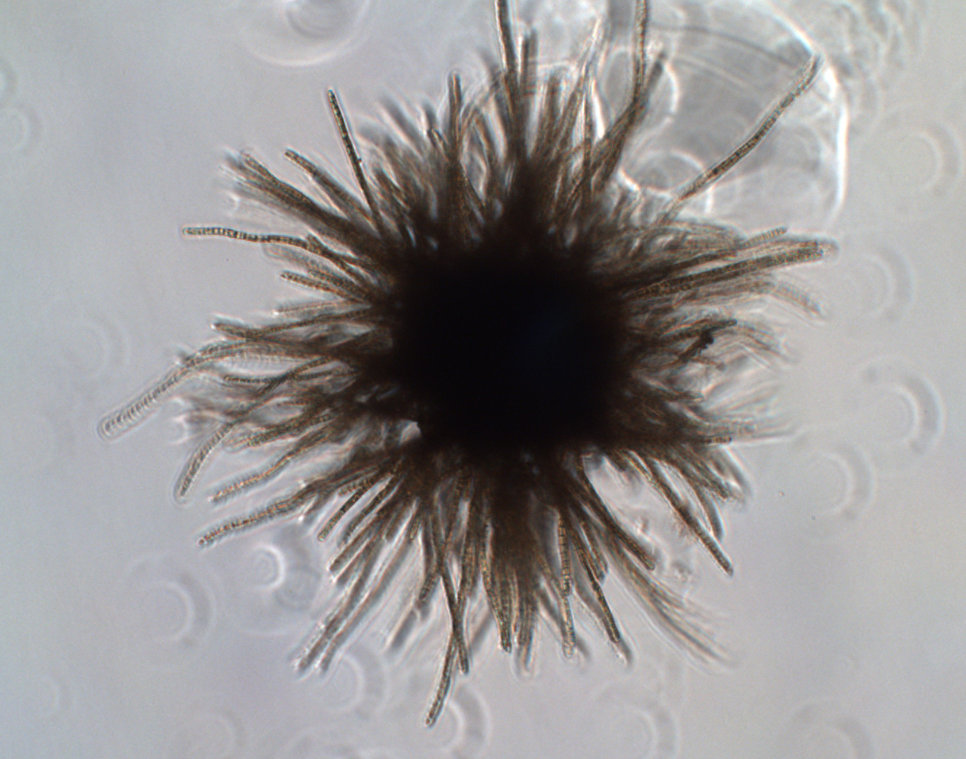

Жизнь на Земле способна химически манипулировать кремнием. Например, микроскопические частицы диоксида кремния, называемые фитолитами, обнаружены в некоторых растениях, а тип фотосинтезирующих водорослей, называемых диатомовыми водорослями, включает в свой скелет диоксид кремния. Однако на Земле нет известных естественных примеров жизни, объединяющей кремний и углерод в молекулы.

Например, микроскопические частицы диоксида кремния, называемые фитолитами, обнаружены в некоторых растениях, а тип фотосинтезирующих водорослей, называемых диатомовыми водорослями, включает в свой скелет диоксид кремния. Однако на Земле нет известных естественных примеров жизни, объединяющей кремний и углерод в молекулы.

Исследователям удалось создать синтезированные молекулы, состоящие из кремния и углерода. Эти соединения используются в таких продуктах, как фармацевтические препараты, клеи, краски и фунгициды. Ученые также недавно нашли способ использовать микробы для химической связи углерода и кремния.

Статья, опубликованная Фрэнсис Арнольд и ее командой в журнале Science, дает нам представление об этих открытиях.

Несмотря на то, что жизнь на основе кремния на Земле маловероятна, мы не можем исключить тот факт, что ее может не быть на других планетах, где атмосферные условия сильно отличаются от земных.

С нашей ограниченной информацией о дальних уголках космоса было бы слишком наивно утверждать, что другие формы жизни обязательно должны образоваться из углерода.