Содержание

Человек науки и наука человечности

…В книгах ищут не развлечение и не забвение, но истину и духовное оружие,

Т. Манн

Ни одна из беллетристических или научно-популярных книг об ученых не проходит мимо читателя. Более того: романы или повести об ученых чаще всего становятся «бестселлерами».

Есть определенная социальная закономерность в огромной популярности такой литературы сейчас, на рубеже десятилетий, в эпоху ускоренного научно-технического прогресса. Наука постепенно превращается в ведущий фактор общественного производства. Начало этого процесса отмечал К. Маркс: «…Научный фактор впервые сознательно и широко развивается, применяется и вызывается к жизни в таких масштабах, о которых предшествующие эпохи не имели никакого понятия» 1.

Объем научных исследований, ведущихся в нашей стране, беспрецедентен. Масштаб людских ресурсов современной советской науки колоссален, – по сравнению с 1940 годом численность рабочих и служащих в сфере науки увеличилась в одиннадцать раз и превысила 4 миллиона человек.

Академик Г. Марчук в одном из своих выступлений подчеркнул: «Реализация научных идей, материализация научных достижений в технических системах предполагают высокий уровень развития интеллектуальных способностей человека, его нравственной и социальной ответственности. НТП (научно-технический прогресс – Н. И.), создавая условия для решения важных социальных проблем, предоставляет человеку возможности активного подхода к действительности, творческого участия в социальной деятельности, реализации его планов. В то же время человеческий фактор является центральным в осуществлении задачи соединения преимуществ социализма с достижениями научно-технической революции».

Можно напомнить и об усиленной интеллектуализации технического труда, и о повышении роли науки и использовании ее достижений на благо всей экономики страны, и о том, что под влиянием научно-технического прогресса меняется система образования. Меняется и характер самого научного поиска – «повышается роль коллективного труда, возрастает удельный вес совокупного творческого потенциала», как замечает Г. Марчук.

Марчук.

В общем, все говорит о том, что люди науки, ученые, стали мощной производительной и общественной силой. И сами по себе для литературы они, яркие, творческие личности, действительно представляют большой интерес.

Второй фактор: наука, как никогда прежде, своими достижениями стала не только служить прогрессу, но и своими последствиями беспокоить человечество. Человечество беспокоится о своей судьбе. И литература задумалась: а кто же они, эти люди, делающие столь парадоксальные – с нравственной точки зрения – открытия? Взрыв, «бум» беллетристики, кино и живописи, с героями-учеными, пал на 60-е годы. Именно тогда и обнаружила наука свой двусторонний и парадоксальный лик; именно тогда с благоговейным трепетом вглядывались «обычные» интеллигенты в неописуемо отчужденные от мирской суеты лица очкастых молодых гениев, обтянутых черными свитерами, колдовавших над таинственными приборами или застывших в неопределенно величественной, недоступной простым смертным медитации…

(Насколько реалистичным, похожим было такое изображение, я судить не берусь. )

)

Герои были возвышенные, отрешенные, не такие, как все. Повесть И. Грековой «За проходной» населяли какие-то непонятные, даже и вовсе иногда на людей непохожие интеллектуальные «силы». В фильме «Девять дней одного года», который, как писали тогда критики, открывает новые горизонты исследования человека, вообще нет изображения личности, человека как неповторимого и уникального творения, а есть интеллектуальная тень человека, который, как иронизировал П. Палиевский, «стремится смертельно облучиться, а смертельно облучившись, начинает скорее записывать формулы, не обращая внимания на жену, которая пришла к нему в этот момент, потрясенная тем, что он должен умереть. Ценнее всего на свете для него это абстрактное знание».

Гуманизм литературы был как бы отодвинут в сторону; на первый план выходили – лаборатории, опыты, эксперименты, какие-то словно картонные реакторы. Чисто личные, личностные «запросы» героев игнорировались. Все вроде бы компенсировала ирония. Но ирония, прикрывая, ни от чего не спасает.

Эта литература и это искусство были романтичны по своему пафосу, по своей сути; они изображали своих героев некими «байроническими натурами»: ирония, подмешанная к цинизму, скепсис, прекрасная наружность, и все это – на фоне молний, грозы, ливня, в общем, – в стремлении покорить, разгадать, подчинить стихию.

А уж если здесь изобличался цинизм, то и цинизм тоже был не какой-нибудь простецкий, а глобальный: «хоть черту душу заложить, лишь бы дело делать», как говорит Тулин из «Иду на грозу» Д. Гранина. Тот же Тулин замечает: «Галилей все-таки отрекся. Ради того, чтобы иметь возможность работать и дальше. Он был деловой товарищ…».

Но проза эта была в то же время и сентиментальной. Обманутые девушки, преданные возлюбленные, уходящие куда-то прочь, уезжающие, улетающие, чтобы не мешать любимому заниматься наукой. Проливались слезы, разыгрывались мелодрамы, совершались и преодолевались адюльтеры. Все ради науки, все жертвы на ее алтарь, да и жертвы ли это! – так стоял вопрос. «Физики», я думаю, торжествовали. Во всем, во всех областях знания началось повальное увлечение точными науками. Люди готовы были всю жизнь просчитывать на машине чей-нибудь частотный словарь или искать систему употребления гласных в творчестве Ахматовой.

«Физики», я думаю, торжествовали. Во всем, во всех областях знания началось повальное увлечение точными науками. Люди готовы были всю жизнь просчитывать на машине чей-нибудь частотный словарь или искать систему употребления гласных в творчестве Ахматовой.

Сейчас, когда в литературном процессе обозначилось такое существенное явление, как «деревенская проза» (можно сколько угодно спорить о термине, но другого пока нет), когда развитие литературно-критической мысли как бы направлено этим неожиданным, не запланированным в эпоху НТР самодвижением литературы, когда ведутся споры и ломаются копья вокруг перспективности «техносферической» прозы, проза, героями которой являются ученые, деятели науки, так волновавшая читателя в 60-е годы, не находится в центре общественного внимания. Оставшись столь же популярной и читабельной, она, как это ни парадоксально, существует где-то на периферии современной критики. Хотя, казалось бы, проблемы, поднимаемые ею, герои, изображаемые и столь любимые ею, есть самые современные проблемы и самые современные герои.

Ю. Суровцев в своей статье «Люди искусства и науки в современном романе» («Дружба народов», 1976, N 2) писал: «Научное в Вихрове, Лобанове, Крылове- это неотъемлемая часть их человеческого облика, характера, поведения, и на эту именно «часть» Леонов и Гранин обратили внимание, вроде бы и непропорционально большое. Однако литература не арифметика, и пропорции здесь иной, не количественной природы. Думаю, не ошибусь, сказав, что «Русский лес» и романы Гранина об ученых пришлись ко двору в свое время не только благодаря нравственной проблематике и обогнали «свое» время тоже не из-за нее одной.

Изображение самого процесса творческого труда людей творческих профессий – актуальная задача сегодняшней прозы».

Но что такое творческий труд? Каким видится критику изображение этого процесса?

Изображение творческого процесса отнюдь не тождественно, на мой взгляд, изображению только творческого труда где бы то ни было – в лаборатории или в уютной квартире.

Изображение творческого процесса – это и изображение биографии души ученого, творца, это и изображение самовыявления и самовыражения личности – одна из сложнейших задач литературы вообще. Творческий процесс гораздо обширнее и мощнее самого результата, итога, открытия как данности. Не подробное описание деятельности мозга либо «душевного подъема», сопровождающего «открытие», а проникновение в органическую, напряженную жизнь души – вот что должен поставить своей целью писатель.

Размышляя о задачах искусства, в одном из своих ранних выступлений М. Бахтин писал: «Три области человеческой культуры – наука, искусство и жизнь – обретают единство только в личности, которая приобщает их к своему единству. Но связь эта может стать механической, внешней. Увы, чаще всего это так и бывает.

Художник и человек наивно, чаще всего механически соединены в одной личности; в творчество человек уходит на время из «житейского волненья»…»

Достичь единства, показать «внутреннюю связь элементов личности» поможет только одно – «единство ответственности», замечает М. Бахтин. Изображение пошлой, событийной прозы жизни самой по себе, а творческого процесса или вдохновения – самого по себе, без слияния в личности поэта или ученого, сознающего свою ответственность и свою вину за «прозу» жизни, – такое отдельное, «поэтажное» исследование человека неплодотворно.

Бахтин. Изображение пошлой, событийной прозы жизни самой по себе, а творческого процесса или вдохновения – самого по себе, без слияния в личности поэта или ученого, сознающего свою ответственность и свою вину за «прозу» жизни, – такое отдельное, «поэтажное» исследование человека неплодотворно.

В дальнейшем я остановлюсь на некоторых произведениях, посвященных людям науки и появившихся в последние годы. Я намеренно не расширяю круг таких произведений. Нет, пожалуй, ничего более неточного и несправедливого в критике, чем группировка произведений по «производственному» принципу. Чаще всего в одну «обойму» благодаря такой группировке попадают произведения совершенно разные по своему художественному методу, по жанру, героям, проблематике. Поэтому я остановлюсь на тех произведениях, которые объединяет, на мой взгляд, попытка изображения творческого процесса как процесса самосознания личности (многие из них уже были предметом критического анализа).

* * *

А. Крон в «Бессоннице» попытался показать биографию души своего героя его собственными глазами через полуисповедь-полудневник.

Крон в «Бессоннице» попытался показать биографию души своего героя его собственными глазами через полуисповедь-полудневник.

«Исповедь» его условна. Например, только что он получает записку о смерти руководителя Института онтогенеза, ближайшего своего соратника и друга Павла Успенского – и тут же замечает: «Меня всегда забавляло (подчеркнуто здесь и далее мной. – Н. И.) выражение «пишущий эти строки». Почему-то я представляю себе этого пишущего тощим испуганным человечком, выглядывающим из-за частокола строк, одной из тех комических фигурок, какие нынче принято рисовать на полях научно-популярных изданий… Пишущий эти строки даже пытался убедить себя, будто делает это исключительно для собственного удовольствия, но очень скоро догадался, что лукавит». И так далее. Это, можно сказать, одно из первых, но сильных впечатлений от героя – кокетство. Однако кокетство во время исповеди, да еще и перед гробом Успенского… не слишком ли?

Но Юдин сразу и как-то уж очень афористично заявляет, что не слишком: «Но вот его (Успенского. – Н. И.) больше нет, и в дальнейшем мне предстоит адаптировать свою психику с учетом этой новой реальности. Наше сознание консервативно, и в одну минуту это не делается». И эта афористичность, признаюсь, опять-таки настораживает. Правда, Юдин – физиолог, он не будет сентиментально лить слезы, он трезвый аналитик, для него эмоция есть тоже предмет размышлении, а не только человеческое, человечное чувство. И исповедь для него не старинное средство открыть душу, как говорили раньше, покаяться, но средство того же самого анализа, оценки, ломки стереотипных восприятий, осуждения, а иногда и – суда. Эти «ночные записи» Юдина ведутся при свете бдительного досмотра.

– Н. И.) больше нет, и в дальнейшем мне предстоит адаптировать свою психику с учетом этой новой реальности. Наше сознание консервативно, и в одну минуту это не делается». И эта афористичность, признаюсь, опять-таки настораживает. Правда, Юдин – физиолог, он не будет сентиментально лить слезы, он трезвый аналитик, для него эмоция есть тоже предмет размышлении, а не только человеческое, человечное чувство. И исповедь для него не старинное средство открыть душу, как говорили раньше, покаяться, но средство того же самого анализа, оценки, ломки стереотипных восприятий, осуждения, а иногда и – суда. Эти «ночные записи» Юдина ведутся при свете бдительного досмотра.

Юдин по характеру своего труда и натуры не работник, не «деятель», а ученый, исследователь, аналитик, человек думающий прежде всего. Он, правда, сразу попытался отделить свою работу в лаборатории от своих размышлений о жизни, «научное» от «человеческого»: «как вещественный след моих ночных бдений у меня накопились кое-какие записи приватного характера, имеющие лишь отдаленное отношение к той исследовательской работе, которой я занимаюсь у себя в лаборатории».

Сам процесс научного труда А. Крон не изображает – его волнуют бытовые происшествия и события социальные, частью которых является наука как сфера общественного сознания. В принципе его герои могли быть и не физиологами, а, скажем, литераторами либо врачами – людьми любой «интеллигентной» профессии, любого умственного труда.

Правда, писатель удивительно щедр на детали и воспроизводит жизнь Института и лаборатории, «научный быт» достоверно, скрупулезно выписывая фактуру действительности. Но существует, живет и мыслит его герой Юдин не в Институте, не в лаборатории, а в настоящей «башне из слоновой кости», холостяцкой квартире, «будто нарочно созданной для уединения и размышления». Эта позиционная отдаленность, положение Юдина в пространстве как бы «над схваткой» – не случайная деталь в романе.

Однако, размышляя о жизни, Юдин не забывает о своей работе, о проблемах надежности человеческого организма, которыми он занимается: «К моему герою примешивается и профессиональный интерес. Одна из самых спорных проблем физиологической науки – граница между нормальным и патологическим развитием организма. Был ли Успенский болен, во всяком случае болен настолько, чтобы смерть его была неизбежным следствием болезни?» Но Юдин тут же, отдав дань профессии, отмахивается от нее: в конце концов, не важно, от чего, важно, что он умер и что сейчас происходит с Бетой, его вдовой…

Одна из самых спорных проблем физиологической науки – граница между нормальным и патологическим развитием организма. Был ли Успенский болен, во всяком случае болен настолько, чтобы смерть его была неизбежным следствием болезни?» Но Юдин тут же, отдав дань профессии, отмахивается от нее: в конце концов, не важно, от чего, важно, что он умер и что сейчас происходит с Бетой, его вдовой…

И в описании истории Института рассказчика волнует не «борьба умов», не различие взглядов и позиций героев в науке, которой они отдали жизнь, а побочные истории, как бы легенды, мифологизирующие эту историю.

Возьмем, например, происшествие с пропажей шинели, занимающее столь большое место в повествовании. «Произошло это на второй день чрезвычайной сессии нашего Института, сохранившейся в памяти коллектива как «антинеомальтузианская», – замечает повествователь. – Почему подвергшиеся на этой сессии разгрому видные ученые и способная молодежь обвинялись именно в неомальтузианстве, мне не совсем ясно и поныне…» Вот здесь бы и обнажить кипевшие страсти, здесь бы и показать характеры, убеждения, столкновения, носившие, между прочим, отнюдь не безобидный характер. Однако повествователь отделывается скороговоркой и переходит на эпизод с шинелью, украденной у генерала. Для повествователя этот эпизод важнее всей «чрезвычайной сессии». Старик Антоневич, из гардероба которого украли шинель, своей стабильной и неколебимой честностью как бы противостоит той несправедливости, которая воплотилась для него в приспособленце и карьеристе Вдовине. Эпизод рассказан подробнейшим образом, во всех деталях. Все громкокипящие страсти стихают рядом с этим происшествием, которое «сразу стало известно всему Институту и на некоторое время умягчило создавшееся после сессии умонастроение, внеся в него гуманно-юмористическую нотку».

Однако повествователь отделывается скороговоркой и переходит на эпизод с шинелью, украденной у генерала. Для повествователя этот эпизод важнее всей «чрезвычайной сессии». Старик Антоневич, из гардероба которого украли шинель, своей стабильной и неколебимой честностью как бы противостоит той несправедливости, которая воплотилась для него в приспособленце и карьеристе Вдовине. Эпизод рассказан подробнейшим образом, во всех деталях. Все громкокипящие страсти стихают рядом с этим происшествием, которое «сразу стало известно всему Институту и на некоторое время умягчило создавшееся после сессии умонастроение, внеся в него гуманно-юмористическую нотку».

Да и в описании самой сессии повествователя занимает не столько суть дела, сколько обстановка: безразмерные носки и шариковые ручки, продававшиеся с лотков; жаркие юпитеры, блеск орденов и лауреатских знаков.

Следующий эпизод с Антоневичем происходит во время обсуждений решений XX съезда, так много изменивших в жизни всей страны и Института в частности: «В эти горячие дни никто не вспоминал о старике Антоневиче. Но старик сумел о себе напомнить. Во второй день в кулуары собрания просочилась сенсация, на короткое время затмившая события куда большего масштаба:

Но старик сумел о себе напомнить. Во второй день в кулуары собрания просочилась сенсация, на короткое время затмившая события куда большего масштаба:

– Старик Антоневич женится!»

Конечно, Антоневич действительно воплощение Совести Института, живой его ангел-хранитель. Но достаточна ли «событийная» позиция повествователя?

Замечу в то же время, что автор не допускает нарочитого отделения в Юдине профессионального от человеческого. И наука, которой занимается Юдин, – это наука о человеке, и интерес его к человеку необычайно обострен, нацелен, откровенен и открыт. Замечательна та внимательность, с которой Юдин описывает человеческие экземпляры, как бы беря их на заметку, на «карточку» (кстати, и этим тоже, а не только «гуманизмом» объясняется пристальный интерес Юдина к Антоневичу). Отсюда, как правило, «все другие» для Юдина статичны, и иногда «среда обитания» точнее, четче рассказывает об обитателе, чем сам экземпляр (например, почти сатирическое описание кабинета директора продмага Шалашова: «Стол товарища Шалашова… поражал богатством и разнообразием реквизита. Чернильный прибор в виде орла с распростертыми крыльями весил, вероятно, около пуда…» – и так далее; а затем и его самого: «Товарищ Шалашов продолжал писать. Я залюбовался им. Все – цвет кожи, блеск волос, каждое движение – свидетельствовало об идеальной работе всего физиологического аппарата»).

Чернильный прибор в виде орла с распростертыми крыльями весил, вероятно, около пуда…» – и так далее; а затем и его самого: «Товарищ Шалашов продолжал писать. Я залюбовался им. Все – цвет кожи, блеск волос, каждое движение – свидетельствовало об идеальной работе всего физиологического аппарата»).

Предугадывая реакцию читателя, сомневающегося в необходимости такого явного крена в сторону максимально подробного изложения бытовых сцен, событий и происшествий, возникновения на страницах «записей» Юдина множества неожиданных для жанра «романа об ученом» болтливых персонажей, побочных эпизодов, автор шутливо, опять-таки устами главного своего героя, замечает: «Перечитывая сегодня эти прошлогодние записи, я задаю себе вопрос: не слишком ли много внимания к тому, что в нашей литературной критике принято называть «задворками жизни»? Откровенно говоря, этот термин никогда не казался мне удачным. Я физиолог и привык считать, что в любом организме все соподчинено и нет никаких задворков… Нельзя постигнуть все причины старения, не изучая быта. Слово это чисто человеческое, применительно к животным мы говорим «условия обитания».

Слово это чисто человеческое, применительно к животным мы говорим «условия обитания».

В романе откровенно разделяются две линии, говоря условно: научно-этическая, «институтская», в которой, в отличие от литературной схемы «романа об ученых» предыдущего десятилетия, любовь и наука действуют заодно, и бытовая, те самые «задворки жизни», изучение и изображение которых столь валено и необходимо повествователю.

Игорь Золотусский писал в своей статье середины 60-х годов «Фауст и физики»: «Сейчас нет смысла говорить о том, что показал Гранин в Тулине. Об этом уже писали. Важнее то, о чем напомнил нам этот роман. Он напомнил нам, что никакой разницы между литературой о человеке и литературой о человеке науки нет.

Вот почему Фауст, почти не притрагивавшийся к пробирке, дает мне больше знания о драме сознания, чем сверхъядерщик из только что появившейся пьесы».

А. Кроном, например, достоверно, с фактологическими подробностями изображаются те обстоятельства, при которых терпит внутренний крах и уходит из жизни Успенский, или та мелодрама (а иногда и водевиль) обстоятельств, из которых «выбирается» в быту Юдин.

Драма обстоятельств – и драма сознания. Еще раз процитирую И. Золотусского: «…Драма обстоятельств… в конце концов всякая житейская драма. Она возможна не только в сфере науки, но и в других сферах.

Человек недоволен жизнью, она кажется ему хуже, чем он ее себе представляет. И он вступает в спор с жизнью, пробует преодолеть разрыв. И чего бы он ни желал при этом – клочка земли или свободы для общества, – это драма обстоятельств.

Драма сознания – это драма самой мысли, драма познающего духа, драма науки. Эйнштейн назвал ее «драмой идей».

Современная беллетристика порой останавливается на драме обстоятельств, сопровождающих научный процесс. Расширить «сферу человеческого» писатель пробует за счет сугубого быта, практики, «условий обитания» – борьбы с химчисткой, изображения продавцов в магазине, бесед с домработницами, эпизодов со стариком Антоневичем.

«Биография души» героя, как в песок, уходит в событийное, мелкое, сиюминутное, слишком «современное», слишком фельетонное. Да, драма сознания, творческое напряжение души не могут существовать вне обстоятельств, независимо от них. И тут я никак не могу согласиться с точкой зрения И. Золотусского, отделяющего драму сознания от драмы обстоятельств. Обстоятельства драмы сознания, социальная обусловленность философской, напряженной мысли ученого – вот что являет литературу о творцах (ученых, художниках) в лучших и пока недосягаемых своих образцах – в том же «Русском лесе» и «Скутаревском» Л. Леонова.

Да, драма сознания, творческое напряжение души не могут существовать вне обстоятельств, независимо от них. И тут я никак не могу согласиться с точкой зрения И. Золотусского, отделяющего драму сознания от драмы обстоятельств. Обстоятельства драмы сознания, социальная обусловленность философской, напряженной мысли ученого – вот что являет литературу о творцах (ученых, художниках) в лучших и пока недосягаемых своих образцах – в том же «Русском лесе» и «Скутаревском» Л. Леонова.

При всей очевидной гуманности выбранной точки зрения А. Крон изображает человека как продукт определенных обстоятельств. «Среда заела», – как писал Достоевский, посмеиваясь над вульгарным материализмом. Известна, однако, та критика, которой основоположники научного коммунизма подвергали это характерное для домарксова материализма заблуждение, к сожалению, в практике художественного творчества сохранившее силу непререкаемого авторитета. «Материалистическое учение о том, – писал К. Маркс, – что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, – это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми…» 2

Юдин пытается бороться с обстоятельствами, но они обходят его, ищут лазейку – и находят! «Я ушел взбешенный. Коробочка все-таки меня настигла. Ее принес Фрол. Он заплатил свои деньги, и мне было некуда податься. В коробочке были аккуратно уложены завернутые в пергаментную бумагу икра и севрюга, банки с крабами и растворимым кофе, с десяток апельсинов – все то, чего не было на прилавках. И я понял, что Шалашова мне не сломить».

Коробочка все-таки меня настигла. Ее принес Фрол. Он заплатил свои деньги, и мне было некуда податься. В коробочке были аккуратно уложены завернутые в пергаментную бумагу икра и севрюга, банки с крабами и растворимым кофе, с десяток апельсинов – все то, чего не было на прилавках. И я понял, что Шалашова мне не сломить».

В романе «Двухчасовая прогулка» В. Каверина перед нами – жизнь и борьба с обстоятельствами Петра Андреевича Коншина, биолога, заведующего отделом в научно-исследовательском Институте.

Замечу сразу: какими проблемами занят Коншин, автору в принципе не важно. Важно то, что противостоящие черные силы в лице директора, а также замдиректора пытаются не дать Коншину и его сотрудникам этими проблемами заниматься, пытаются развалить, уничтожить талантливейший отдел Института.

Как и в «Бессоннице», соль повествования составляет не сюжет (борьба с административными методами руководства наукой), а подробности, тщательное выписывание «интерьера» обстоятельств событийной жизни героя.

- К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т, 47, стр. 556.[↩]

- К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 3, стр. 2.[↩]

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.

Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Стёпина | История философии, Русская | Книги по философии

- Подробности

- Категория: История философии, Русская

- Создано: 2011-06-18

Автор: doctordss

- Просмотров: 1229

Отв. редактор , составитель И.Т. Касавин

Человек. Наука. Цивилизация. К семидесятилетию академика В.С. Стёпина

М.: Канон+ , 2004. — 816 с.

ISBN 5-88373-225-9.

Формат: PDF 27,1 Мб

Качество: сканированные страницы + текстовый слой

Язык: русский

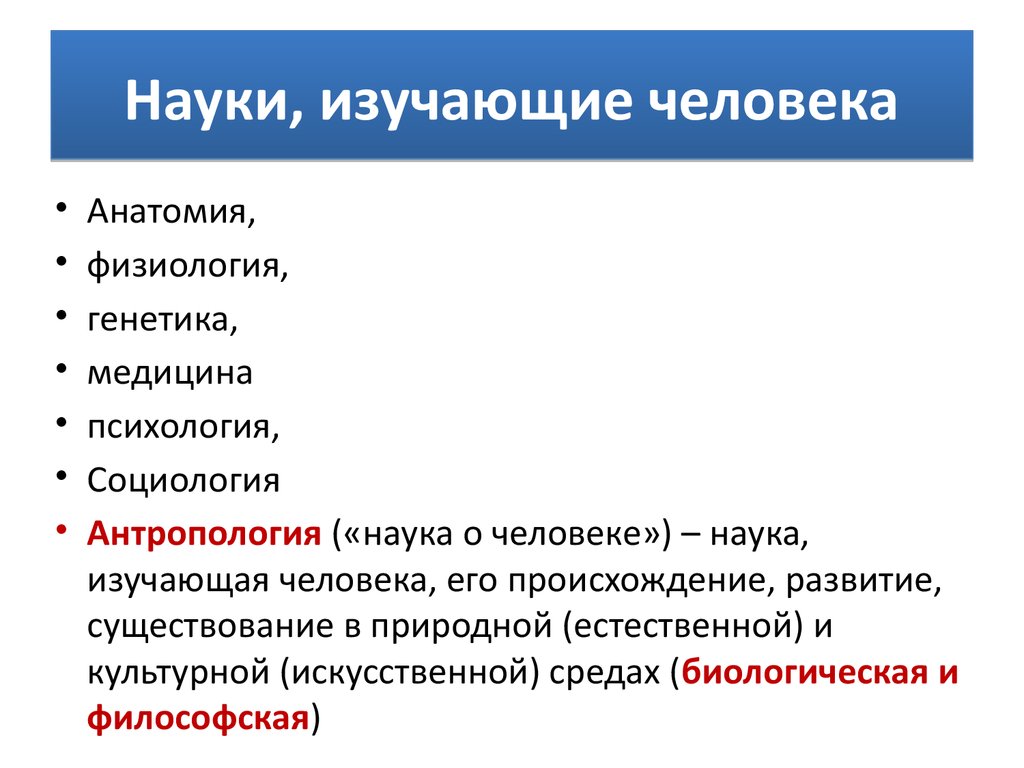

Книга представляет собой юбилейное издание, посвященное 70-летию академика Российской академии наук В. С. Стёпина, автора широко известных работ в области теории познания, истории и методологии науки, философии культуры и социальной философии. В работе приняли участие видные ученые не только России, но и Беларуси, Украины и других зарубежных стран, выступившие со своими оригинальными концепциями, как связанными с трудами В. С. Стёпина, так и просто посвященными ему В книге освещается весьма широкий круг проблем, которыми он занимается и которые стали главными темами настоящей публикации. Это природа и способы формирования научного знания, методологический анализ истории науки, картина мира и структуры бытия, эпистемология и типы рациональности, судьбы культуры и цивилизации, понимание гуманистических ценностей, а также социальный и личностный контекст его научного творчества. Главное внимание в книге уделено эвристичности и актуальности идей В. С. Стёпина о необходимости создания нового теоретического мировоззрения, о взаимосвязи науки и других видов культуры, роли ценностей в развитии техногенной цивилизации, которые открывают новые перспективы общественного развития.

С. Стёпина, автора широко известных работ в области теории познания, истории и методологии науки, философии культуры и социальной философии. В работе приняли участие видные ученые не только России, но и Беларуси, Украины и других зарубежных стран, выступившие со своими оригинальными концепциями, как связанными с трудами В. С. Стёпина, так и просто посвященными ему В книге освещается весьма широкий круг проблем, которыми он занимается и которые стали главными темами настоящей публикации. Это природа и способы формирования научного знания, методологический анализ истории науки, картина мира и структуры бытия, эпистемология и типы рациональности, судьбы культуры и цивилизации, понимание гуманистических ценностей, а также социальный и личностный контекст его научного творчества. Главное внимание в книге уделено эвристичности и актуальности идей В. С. Стёпина о необходимости создания нового теоретического мировоззрения, о взаимосвязи науки и других видов культуры, роли ценностей в развитии техногенной цивилизации, которые открывают новые перспективы общественного развития.

Авторы настоящего издания избрали предметом своего интереса темы, занимавшие юбиляра на его долгом научном пути. Среди них природа и способы формирования теоретических объектов науки, структура и развитие научного знания, связь науки и иных типов культуры, характер культурной динамики и взаимосвязи различных культур, типы цивилизаций и будущее человечества, природа философской рефлексии, ее роль в культуре и обществе и многое другое. Чрезвычайное многообразие, отличающее эту тематику, на первый взгляд граничит с разбрасыванием, если не понять внутренней логики развития личности автора. В данном случае эта логика напоминает логику развертывания теоретического знания. Оно начинается с конструктивного введения абстрактного объекта, прорабатывания его на ряде экспериментальных ситуаций, уточнения в ходе включения его в общую теоретическую схему наполнения его новым содержанием в ходе междисциплинарного взаимодействия и приобретения им панорамного методологического и мировоззренческого смысла в контексте оснований науки.

Оглавление

И. Т. Касавин. Предисловие 8

I. ВАЖНО, ЧТОБЫ РАБОТА НЕ ПРЕКРАЩАЛАСЬ .11

Беседа первая. Система отсчета 11

Беседа вторая. От структуры теории — к основаниям науки 34

Беседа третья. Культура и типы рациональности 54

Беседа четвертая. Философия и цивилизация 70

II. ПРИРОДА ФИЛОСОФИИ 89

Т.П. Ойзерман

Что такое философия? 89

И. Т. Касавин

Философская рефлексия и универсалии культуры 97

Е.Л. Фейнберг

Об «основном вопросе философии» 113

КуртХюбнер (Германия)

Как философия высказывается о поэзии 117

III. НАУЧНАЯ ТЕОРИЯ. ОСНОВАНИЯ НАУКИ 126

Л. М. Томилъчик (Беларусь)

Логика открытия 126

Л.Ф. Кузнецова (Беларусь)

Динамика оснований науки и проблема порождения

нового научного знания 137

М. А. Розов

О структуре теории .148

Ханс Позер (Германия)

Математика и Книга Природы. Проблема применимости математики к реальности 163

Проблема применимости математики к реальности 163

Вл.П. Визгин

О проблеме научных революций и их типологии 179

Я. С. Яскевич (Беларусь)

Эволюция эталонов методологического дискурса: от классической к современной науке .196

Е.А. Мамчур

Являются ли все еще единство и простота идеалами научного знания? .209

Л Л. Маркова

Самодостаточность вместо объективности (в науке и в искусстве) 224

Мюнг-Хюн Ли (Республика Корея)

За пределами спора реализма и антиреализма 235

IV. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 240

И. С. Добронравова (Украина)

Методологическая концепция Стёпина в применении к нелинейной науке 240

Том Рокмор ( США )

Постнеклассическая концепция науки B.C. Стёпина

и эпистемологический конструктивизм . 248

A.П. Огурцов

Философия науки в России: марафон с барьерами .261

B. Л. Рабинович

Что было, то не сплыло. Реставрация или реконструкция? 280

Ханс Ленк (Германия)

Оперативные и теоретикодеятельностные аспекты технологической теории науки . 293

293

В. Ж. Келле

От производства знаний к производству технологий .302

В. Г. Горохов

Социальная оценка техники как «прикладная» философия техники 314

V СТРУКТУРЫ БЫТИЯ 334

Ю.В. Сачков

Вероятность как структурная характеристика бытия .334

В. В. Казютинский

Научная картина мира и Вселенная 352

Ром Харре (Великобритания)

Проблема совместного действия .383

П.П. Гайденко

Понятие времени и принцип относительности у Анри Пуанкаре 401

Б. Г Юдин

Человек сегодня и завтра: между природой и конструкцией 417

В. И. Аршинов, В. Г. Буданов

Синергетика как инструмент формирования новой картины мира 428

Е.Н. Князева, С. П. Курдюмов

Темпоральные ландшафты коэволюции .445

VI. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ .463

A.Ф. Зотов

Европейская культура и научная рациональность: история, современность, перспективы . 463

B.C. Швырев

О гуманитаризации современной научной рациональности 483

Д. С. Чернавский, Н.М. Чернавская

С. Чернавский, Н.М. Чернавская

О методологических аспектах научного творчества 494

Л.А. Микешина

Особенности создания абстракций и теорий в гуманитарных науках 511

И. И Меркулов

Природа эпистемологических знаний и когнитивная наука 531

В. М. Розин

Схема и особенности эзотерического познания 542

VII. КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ .552

Л.Н. Митрохин

B.C. Стёпину — 70 лет! . 552

В. М. Межуев

Культура в зеркале философского знания .562

И. К Паншин

Глобализация и судьбы цивилизаций .574

АнъЦинънянъ (Китай)

Теория техногенной цивилизации и марксизм . 584

Г. В. Осипов

Когерентность современных социологических теорий . 596

В. Г. Федотова

Социальное конструирование приемлемого для жизни общества (к вопросу о методологии) 611

Н.С. Автономова

Письмо, чтение, восприятие в культуре 635

Г. М. Бонгард-Левин, Б. С. Каганович

Вячеслав Иванов и Иван Гревс (история дружбы, запечатленная в письмах) . 647

647

В. Н. Порус

В. Соловьев и Шестов: единство в трагедии свободы .679

М. Т. Степанянц

Образование в мире культурного многообразия .695

Ин-Сук Ча (Республика Корея)

Реформированный либерализм . 704

VIII ФИЛОСОФИЯ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ .710

В.А. Лекторский

Трансформации европейской культуры и христианские ценности 710

А.А. Гусейнов

Закон насилия и закон любви (теоретический комментарий к одноименному трактату Л.Н. Толстого) 722

Н.И. Лапин

Традиционные и либеральные ценности в современном российском обществе .738

И. К. Лисеев

Экологические императивы современной цивилизации 755

Н.В. Мотроьиилова

И снова о варварстве и цивилизации — применительно к России 764

Р.Г. Апресян

Закон талиона в развитии культуры (очерк тенденций) .778

В. И. Толстых

Мастер философской публицистики .789

Биография академика B.C. Стёпина 800

Научные труды академика B.C. Стёпина 802

Ссылки удалены по просьбе правообладателя

Назад

Вперёд

Южный федеральный университет | Пресс-центр: Всероссийская научно-практическая конференция «Человек труда и наука» пройдет в октябре 2021 года в смешанном формате

Южный федеральный университет | Пресс-центр: Всероссийская научно-практическая конференция «Человек труда и наука» пройдет в октябре 2021 года в смешанном формате

Размер шрифта

A

A

Межстрочный интервал

A

A

Цвет

A

A

Сведения об образовательной организации

RU

- RU

- EN

25. 06.2021

06.2021

Всероссийская научно-практическая конференция «Человек труда и наука» пройдет в октябре 2021 года в смешанном формате

25.06.2021

25 октября будет проводится вторая Всероссийская научно-практическая конференция «Человек труда и наука».

Проведение конференции приурочено к знаменательной дате: 90-летию Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

Организаторы конференции: Ассоциация территориальных объединений организаций профсоюзов ЮФО, Представительство ФНПР в ЮФО, Федерация Профсоюзов Ростовской Области, Южный федеральный университет, Первичная профсоюзная организация работников и обучающихся ЮФУ, Первичная профсоюзная организация работников РГЭУ (РИНХ)

Формат: очный и в ZOOM

Место проведения конференции: Федерация Профсоюзов Ростовской Области, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский проспект 87/65 (пленарное заседание).

Цель проведения конференции: обсуждение вопросов совершенствования социальных, экономических, юридических, медицинских и других условий трудовой деятельности различных категорий граждан в контексте решения задач модернизации экономики, повышения производительности труда во всех сферах общественного производства и управления, дальнейшего развития социального диалога в сфере социально-трудовых отношений.

На конференции планируется обсуждение следующих вопросов:

- Труд и социально-трудовые отношения в историческом контексте. Профсоюзы и их роль в развитии гражданского общества.

- Развитие дистанционных форм обучения и труда.

- Повышение производительности труда на основе применения инструментов бережливого производства: современные подходы и практика.

- Нормы и ценности труда в современном обществе. Социология труда.

- Экономика труда. Пути повышения доходов граждан и другие формы стимулирования трудовой деятельности в целях повышения производительности труда.

Цифровизация экономики: новые формы труда и трудовых отношений.

Цифровизация экономики: новые формы труда и трудовых отношений. - Социально-профессиональная адаптация. Труд социально уязвимых групп населения. Трудовая миграция. Актуальные проблемы демографии и занятости.

- Законодательство о труде. Особенности регулирования трудовой деятельности различных категорий работников.

- Социальное партнерство в сфере труда. Социально-трудовые конфликты и пути их эффективного разрешения. Психология трудовых отношений.

- Медицина труда. Охрана труда. Профессиональная заболеваемость. Оздоровление трудящихся.

- Труд в литературе и искусстве.

25 октября – 10.30 – 13.00 — Пленарное заседание

14.00 – 18.00 — Работа секций, круглых столов и др.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике докладов и размещены в РИНЦ.

Заявки на участие в конференции просим направлять в срок до 1 октября 2021 года (включительно) на почту [email protected]

Краткая ссылка на новость sfedu. ru/news/66159

ru/news/66159

Дополнительные материалы по теме

24 сентября

23 сентября 2022 года прошла встреча с вице-президентом по журналам Восточной Европы издательства Springer Nature Александром Бирюковым

24 сентября

Природа, человек и технологии: открылся XIII Фестиваль науки Юга России

23 сентября

В ЮФУ пройдет конференция с международным участием «Трудовой договор и иные формы реализации права на труд: современное состояние и перспективы развития»

23 сентября

В ИТА ЮФУ завершился марафон программирования «Хакатон Роспатент ЮФУ»

23 сентября

ЮФУ приглашает студентов к участию во втором культурно-образовательном хакатоне «История будущего» 2022»

23 сентября

Студентов ЮФУ приглашают принять участие в Медиашколе «ДонМолодой»

Может ли человек жить пять тысяч лет? / Наука / Независимая газета

Проблема интерфейса мозг-компьютер – это только первый этап на пути полного переноса человеческого сознания на внешний носитель.

Фото Reuters

Вопрос, поставленный в заголовке, кажется из фантастического романа. Геронтологи обещают 120 более или менее здоровых лет среднестатистическому человеку. Мечтатели – 150. Но чтобы 5 тыс.? Библейский Мафусаил, рекордный зафиксированный – не записями о рождении и смерти в книге регистраций, а Священным Писанием – долгожитель прожил 969 лет. А тут сразу 5 тыс. То есть родившийся в эпоху сверхдолгожителей – если 5 тыс. лет жизни будет возможно – проживет столько же, сколько прошло с момента создания пирамид.

Ровесница Большого взрыва

Жизнь на Земле возникла более 4 млрд. лет назад. Рассматривая ее как некое единое (сверх)существо, объединенное общим генетическим кодом, липидной мембраной, ферментативным синтезом и многими другими процессами, обнаруживаешь, что «дедушка» этого существа (если б существовал) мог застать Большой взрыв! Вселенная, возникшая примерно 13 млрд. лет назад, всего-навсего в три раза старше, чем земная жизнь: воистину поразительно, если хотя бы немного задуматься!

Клетки, как известно, размножаются делением надвое. Но это совершенно не то же самое, что разрезать надвое хлеб. Попробуйте представить, что надвое поделилась лошадь простым делением, после чего половинки образовали двух жеребят. Деление клеток – сложнейший процесс, который далеко не до конца понят. Однако именно он позволяет живому – биоценозу как единому организму – существовать 4 млрд. лет кряду.

Но это совершенно не то же самое, что разрезать надвое хлеб. Попробуйте представить, что надвое поделилась лошадь простым делением, после чего половинки образовали двух жеребят. Деление клеток – сложнейший процесс, который далеко не до конца понят. Однако именно он позволяет живому – биоценозу как единому организму – существовать 4 млрд. лет кряду.

Существование жизни на протяжении миллиардов лет поразительно со многих точек зрения. Коснемся только одной из них. Как известно из физики, энтропия замкнутой системы возрастает, хаос побеждает порядок. Однако в мире живого ничего подобного не происходит. Жизнь существует как иерархия систем, находящихся вдали от положения равновесия. При этом пока в «энтропийную смерть» погружается одна ее часть, другие (новорожденные многоклеточные организмы или дочерние клетки) успевают из нее «увернуться».

Этот процесс, ускользания от перехода в равновесие, в человеческом организме происходит иерархически на всех уровнях структурирования миллиарды раз на протяжении жизни одного человека: чудо, по сравнению с которым накормить 7 тыс. человек семью хлебами – безделица. До понимания этого феномена, ускользания от положения равновесия in vivo, науке еще далеко. Но сама постановка вопроса полезна.

человек семью хлебами – безделица. До понимания этого феномена, ускользания от положения равновесия in vivo, науке еще далеко. Но сама постановка вопроса полезна.

Душа клетки после клонирования

Считать ли, что с рождением двух дочерних клеток материнская умерла – или, напротив, продолжает жизнь, раздвоившись в своих детях, которыми стала, – вопрос философский. Если не говорить о душе клетки – о чем вроде бы даже самые рьяные виталисты не говорят: в противном случае пришлось говорить бы о миллиардах душ клеток человеческого организма, которые каждую секунду рождаются и умирают, – делясь надвое, материнская клетка бесспорно продолжила свою жизнь в дочерних. При таком определении жизни конкретного организма клетка, существовавшая миллион или миллиард лет назад, продолжает жить и сейчас, с точностью до мутаций, которые на этом уровне рассмотрения несущественны.

Делящиеся клетки одноклеточных организмов определенно продолжают жизнь клетки-матери, так как являются плоть от плоти ее. Что же касается многоклеточных, их жизнь если и продолжается, то совершенно иначе. Сперматозоид и яйцеклетка, сливаясь, дают начало новому организму. Который не является тем же самым, что мать и отец, поскольку генетический материал комбинируется из генома обоих родителей.

Что же касается многоклеточных, их жизнь если и продолжается, то совершенно иначе. Сперматозоид и яйцеклетка, сливаясь, дают начало новому организму. Который не является тем же самым, что мать и отец, поскольку генетический материал комбинируется из генома обоих родителей.

Так было с возникновения жизни и по сей день. Однако в ближайшем будущем этот статус-кво может и измениться. И даже еще того более: в отдельных экспериментах уже осуществлено – вопреки тому, что происходило in vivo с момента возникновения жизни до конца ХХ века.

В каждой клетке человеческого организма – и мужского, и женского – есть набор генов, достаточный, чтобы из него породить дочернее существо. Технологии внедрения в яйцеклетку генома одного из родителей, предварительно удалив находящийся в ней материнский геном и осуществляя ее оплодотворение геномом той же самой особи, бесспорно позволяют вырастить новое существо.

Первая млекопитающая особь, полученная из генетического материала другого взрослого существа путем клонирования, – овца Долли. Ее гены были взяты из дифференцированных (соматических) клеток, а не из половых или стволовых. Клонирование стало реальностью. Теоретически не представляет проблемы создать точную копию любого конкретного человека, сдвинутого в рождении на несколько десятков лет, иначе говоря – омоложенного. Омоложенно не так, как омолаживают в рекламных проспектах, а на самом деле: отсчет жизни сдвинут во времени, ибо человек (особь) рождается из матки суррогатной матери или искусственной матки во второй раз.

Ее гены были взяты из дифференцированных (соматических) клеток, а не из половых или стволовых. Клонирование стало реальностью. Теоретически не представляет проблемы создать точную копию любого конкретного человека, сдвинутого в рождении на несколько десятков лет, иначе говоря – омоложенного. Омоложенно не так, как омолаживают в рекламных проспектах, а на самом деле: отсчет жизни сдвинут во времени, ибо человек (особь) рождается из матки суррогатной матери или искусственной матки во второй раз.

Продолжая процесс клонирования клонированных организмов (людей), можно создать тело внука, правнука и т.д., генетически идентичное телу любого из вас, читатель. Другими словами, в принципе возможно продлить жизнь вашего тела на сотни, тысячи – а где тысячи, там и миллионы, и миллиарды – лет. В принципе. И исходя из того уровня научных представлений, которые доминируют в настоящее время.

Таким образом, если считать человеком то, что вы, читатель или читательница, видите, взглянув на себя в зеркало, прожить 5 тыс. лет – в меру понимания современной науки – человек БЕЗУСЛОВНО МОЖЕТ.

лет – в меру понимания современной науки – человек БЕЗУСЛОВНО МОЖЕТ.

Из мозга в мозг перелетая

Получив ответ на предыдущий вопрос, тотчас встает следующий: будет ли этот, идентичный вам, вами? Вы как личность? Будет ли ваша точная генетическая копия вами самими?

Допустим, вы купили новый компьютер. Или ту же модель вашего старенького компьютера, в котором что-то начинает ломаться. Перекачать содержимое памяти старенького компьютера в новенький дело незамысловатое: воткнули флешку – вот и скопировали.

Вопрос о переселении душ – если рассматривать мозг человека работающим как компьютер – с точки зрения computer science сегодня незамысловатый процесс. Если рассматривать мозг человека работающим как компьютер. Но в том-то и дело, что человеческий мозг устроен совершенно не так, как компьютеры! Нельзя переслать информацию из одного мозга в другой, как пересылают информацию по Интернету или с одного сотового телефона на дисплей другого с помощью sms.

Попадание информации извне происходит только при посредничестве органов чувств – а не так, как в компьютерах напрямую. Относительно прямого переноса информации из одного мозга в другой, без преобразования в органах чувств, предполагающих преобразования из одних физических процессов в другие, у природы имеется четкий запрет. Причем запрет этот распространяется на все живущие на Земле организмы без исключения.

Но ведь и на клонирование организмов у природы имеется четкий запрет. А мы его делаем! Подумаешь, какие-то там запреты! Запреты природы человек разумный попросту отказывается замечать! В двери, на которых Жизнью (эволюцией или Тем, кто Ее создал) написано: «Вход категорически запрещен», – человечество входит без колебаний. Запрет расщеплять уран, создав и АЭС, и бомбы, и запрет на эксперименты с геномом, по сути, одно и то же. А обнаружив за дверью новую дверь с такой же надписью: «Вход категорически запрещен», без колебаний открываем и новую. Не задумываясь – и даже еще того более: принципиально отказываясь задуматься, дверь куда и во что открываем. И так раз за разом. Этика, чувство самосохранения себя, коллективного, и религия вступают в противоречие с мечтой человека о продлении своей жизни – включая создание копии себя самого.

И так раз за разом. Этика, чувство самосохранения себя, коллективного, и религия вступают в противоречие с мечтой человека о продлении своей жизни – включая создание копии себя самого.

Принцип неопределенности для мозга

Вернемся к вопросу, поставленному в начале статьи. То, что можно создавать генетически идентичного, но более молодого близнеца человека (клон), который будет так же здоров, как оригинал, и проживет (с точностью до флуктуаций) столько же, скорее всего не вопрос: человечество научится это делать. А вот сможет ли оно переносить сознание с оригинала на копию, так, чтобы в новом теле душа, обитавшая в старом, продолжала ощущать себя той же?

Пересадка мозга из одного тела в другое, необязательно даже клон прежнего тела, вполне возможно, станет реальностью. Но это не избавит старый мозг в новом теле от болезней типа Альцгеймера. Поэтому смысл такой пересадки ограничен, поскольку нормального существования сильно не продлит.

Несравненно более фундаментален другой вопрос: возможен ли перенос информации, составляющей душу, из мозга-оригинала в мозг клона, подобно тому, как переносится информация с одного компьютера на другой, – продлевая таким образом жизнь человека в том смысле, как она понималась во все века? Если возможен – человечеству необходимо немедленно начать обсуждать целесообразность объявления международной программы «пересадка души» масштаба освоения космоса или расшифровки генома. Потому что, если это станет возможным даже через 100 или 200 лет, решение проблемы смерти в масштабах тысячелетий кардинально изменит жизнь людей и всего человечества.

Если же ответ на вопрос о переносе души (информации) из одного мозга в другой окажется отрицательным, ситуация совершенно иная. Это будет означать существование пределов познания, поставленных человеку природой, и/или, даже если такое знание будет получено, невозможность реализации этих знаний для осуществления поставленных целей.

Подобные ситуации известны в природе: принцип неопределенности, к примеру, запрещает одновременное точное знание координат и скоростей элементарных частиц. Принципы функционирования мозга до сих пор не изучены даже на уровне того, что именно является механизмом памяти: синапсы между нейронами, электрические поля в мозге, химические вещества в клетках, все сразу, еще что-то или нечто совершенно отличное от всего перечисленного.

В контексте обсуждаемой проблематики не в том даже дело, является ли понимание механизма одновременного функционирования более чем 10 млрд. нейронов мозга неизмеримо более сложной задачей, чем понимание физиологии этого функционирования. А в том, возможно ли воссоздание состояния мозга и перенос информации (души) из одного мозга в другой в принципе. Проблема, которая должна стать предметом обсуждения физиологов, молекулярных биологов, специалистов по искусственному и естественному интеллекту. А одновременно – философами и политиками, специалистами по этике, верующими и атеистами.

Потому что тот или иной ответ на этот принципиальный вопрос меняет представления о существовании (или несуществовании) пределов познания, эволюции этики, запретов открывать двери природы, на которых написано: «Открывание категорически запрещено!» – под влиянием научно-технологического прогресса. А следовательно, направления развития человеческой цивилизации в целом.

Нью-Йорк

ПРОСТО ЧЕЛОВЕК | Наука и жизнь

Евгения Николаевна Синская — вольнослушательница Московского сельскохозяйственного института (Петровской сельскохозяйственной академии). Фото 1910 года.

Рисунок М. Шалавеене.

Евгения Николаевна Синская. Ленинград, 1962 год. Рисунок А. А. Филатенко.

‹

›

Открыть в полном размере

Евгения Николаевна Синская (1889-1965) — доктор биологических и сельскохозяйственных наук, друг и соратник Николая Ивановича Вавилова. В 1940 году Николай Иванович выдвинул кандидатуру Евгении Николаевны для избрания ее членом-корреспондентом Академии наук и написал в отзыве, что она является «одним из талантливейших растениеводов Советского Союза». Кандидатура Синской не прошла из-за ареста самого Николая Ивановича. В память о своем друге Е. Н. Синская написала воспоминания. Издание книги осуществил по решению ученого совета Институт физиологии растений и генетики Украины (г. Киев) в 1991 году. Тираж был — 4,5 тысячи экземпляров. До российского читателя записки Евгении Николаевны, к сожалению, не дошли. В написанных незадолго до смерти воспоминаниях она рассказывала о детстве и годах юности, о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться девушке, мечтавшей получить высшее образование. Педагоги гимназии Общества преподавателей, где Евгения училась (закончила в 1908 году), прочили ей блестящее будущее на литературном поприще. Но девушка выбрала биологию. Она поступила в московскую Петровскую земледельческую и лесную академию при поддержке таких поборников женского образования, как профессор Алексей Федорович Фортунатов, Василий Робертович Вильямс и Алексей Григорьевич Дояренко (последний руководил ее дипломной работой). Но даже при этом Евгения Николаевна была зачислена на первый курс всего лишь вольнослушателем.

Кандидатура Синской не прошла из-за ареста самого Николая Ивановича. В память о своем друге Е. Н. Синская написала воспоминания. Издание книги осуществил по решению ученого совета Институт физиологии растений и генетики Украины (г. Киев) в 1991 году. Тираж был — 4,5 тысячи экземпляров. До российского читателя записки Евгении Николаевны, к сожалению, не дошли. В написанных незадолго до смерти воспоминаниях она рассказывала о детстве и годах юности, о трудностях, с которыми приходилось сталкиваться девушке, мечтавшей получить высшее образование. Педагоги гимназии Общества преподавателей, где Евгения училась (закончила в 1908 году), прочили ей блестящее будущее на литературном поприще. Но девушка выбрала биологию. Она поступила в московскую Петровскую земледельческую и лесную академию при поддержке таких поборников женского образования, как профессор Алексей Федорович Фортунатов, Василий Робертович Вильямс и Алексей Григорьевич Дояренко (последний руководил ее дипломной работой). Но даже при этом Евгения Николаевна была зачислена на первый курс всего лишь вольнослушателем. Здесь, в стенах Петровки, она и познакомилась с Вавиловым, он был старше ее на три курса. Рассказ «Просто человек», который предлагается вниманию читателей, написан в то же время, что и воспоминания о днях юности. Героиня рассказа, Ксана, встретив «водяного доктора», остро осознает, что ей тоже хочется приносить пользу людям. Это очень личное переживание, близкое автору, быть может, поэтому Евгения Николаевна не стремилась опубликовать рассказ при жизни. Но он позволяет лучше понять эту одаренную женщину.

Здесь, в стенах Петровки, она и познакомилась с Вавиловым, он был старше ее на три курса. Рассказ «Просто человек», который предлагается вниманию читателей, написан в то же время, что и воспоминания о днях юности. Героиня рассказа, Ксана, встретив «водяного доктора», остро осознает, что ей тоже хочется приносить пользу людям. Это очень личное переживание, близкое автору, быть может, поэтому Евгения Николаевна не стремилась опубликовать рассказ при жизни. Но он позволяет лучше понять эту одаренную женщину.

Кандидат сельскохозяйственных наук В. П. ОРЛОВ, зам. директора

по науке ВНИИ зернобобовых и крупяных культур (г. Орел).

Это случилось в начале XX века. Среднеазиатская глинистая пустыня Терпак-Кала имела такой же вид, как и сотни лет назад.

Беспощадное июльское солнце тяжко пекло сквозь мутный красновато-желтый воздух — ни на минуту нельзя было остаться с непокрытой головой. Выжженная равнина незаметно сливалась с горизонтом в буровато-опаловой дымке. Растения выгорели, за исключением немногих кустиков полыни и солянки.

Растения выгорели, за исключением немногих кустиков полыни и солянки.

Но даже в этом пекле кишела жизнь. За камнями притаились змеи, там и сям ползали ящерицы. Горячая буро-желтая почва покрыта дырочками. Покопаешь тонкой палочкой — найдешь скорпиона, в другой — еще какую-нибудь «живность». Вот две крупные зеленые фаланги вступили в смертельный поединок, на время замирают в угрожающей позе, а затем снова кидаются друг на друга. Битва обязательно кончается смертельным исходом.

Термиты, всевозможные жуки, другие представители летающего и ползающего, жужжащего

и стрекочущего населения пустыни оглашают воздух шумами, сливающимися в общий

однотонный гул, который в сознании как-то сплавляется в одно с полуденным зноем

и заполняющей все пространство от неба до земли желтовато-красновато-бурой пылью.

Проникающая во все щели и поры пыль покрывает две небольшие парусиновые палатки; они стали почти незаметными, сливаясь в один тон с окружающим ландшафтом.

В одной палатке на раскладушке отдыхала после скудного обеда студентка-ботаник Ксана Иванова, в другой — зоолог Михаил Фердинандович Клейнмихель. Их оставили на несколько дней для описания очередного участка. Остальные члены экспедиционной партии Отдела земельных улучшений уехали дальше и должны были захватить их на обратном пути. Клейнмихель, еще не старый, ко всему привыкший человек, а совсем юной Ксане было «страшно интересно» остаться в «настоящей» пустыне.

В первый же день она с жаром приступила к работе. Подвязав повыше парусиновую юбку, Ксана надела сапоги, чтобы, не дай бог, не наступить на фалангу, скорпиона или змею, и к вечеру, деловито шагая по участку, нанесла на карту куртины уцелевшей от засухи растительности, отметила фенологическое состояние каждого вида, собрала гербарий. Вернувшись в лагерь, она, к своему удивлению, поняла, что выполнила задание. С утра Ксана тщательно перебрала и определила те растения, которые не могла сразу опознать по сухим остаткам, после чего оказалась совершенно свободной. «Восторги» кончились.

«Восторги» кончились.

То лето выдалось особенно знойное и сухое, и ботаникам в июле месяце не могло найтись в пустыне много дела.

Две-три книжки, на всякий случай захваченные ею и Клейнмихелем, уже прочитаны. Безделье угнетало девушку.

— Ничего, Ксаночка, — утешал ее зоолог, — через три дня наши заедут за нами, а пока уж вы как-нибудь…

И он снова наклонялся над препарируемыми мышами. Шли дни. Никто не подъезжал к двум одиноким палаткам. Ксана изнывала, ее охватило какое-то отупение и полное безразличие ко всему, кроме одного: «Когда же, наконец, можно будет взяться за дело!»

Зной усиливался. Даже Клейнмихель, вытирая лоб, цедил сквозь зубы: «Черт подери», — но сейчас же принимал обычный свой вид.

Некоторое развлечение доставляла еда, но вскоре фрукты кончились, консервы вышли, осталась пшенная крупа и твердые безвкусные сухари. Вода в бурдюках пропахла кожей, стала теплой и, по мнению Ксаны, «тошнотворно невкусной».

— Она какая-то протухлая, — жаловалась девушка Михаилу Фердинандовичу.

— Ничего, — бормотал зоолог, — потерпите. Хорошо, что такая есть. Вот завтра-послезавтра за нами приедут, поедете в Зеленую Степь, а там всякие квасы-лимонады будут.

Прошла неделя, а две одинокие палатки все еще стояли в пустыне. У их обитателей совсем пропал аппетит, хотя пшено и сухари еще оставались. Михаил Фердинандович перестал отпускать воду для умывания.

Клейнмихель, казалось, еще более похудел, но не выказывал никакого недовольства. Он писал сочинение «О нравах и поведении пустынных животных» и многие часы — днями и ночами — просиживал перед норкой какой-нибудь полевки или тушканчика, определяя, сколько времени они проводят в норе, в какие часы оттуда выходят, когда возвращаются, что приносят и так далее. Некоторых из своих «поднадзорных» он препарировал, чтобы исследовать содержимое их желудков.

— Вы бы, Ксаночка, прогулялись хотя бы, — говорил он девушке, сам не зная, что бы еще посоветовать.

— Куда я пойду? Что здесь смотреть? Только пыль, жара и ваши «козявки».

Ночь не приносила облегчения. Духота не сменялась прохладой. Ксана очень боялась, что в палатку заползет змея или фаланга, и перед сном осматривала все углы и свою постель. Забываясь тяжелым сном, она сразу же попадала в объятия кошмаров: змеи и фаланги, заспиртованные Михаилом Фердинандовичем, оживали, выползали из своих банок и норовили забраться к ней в палатку.

— Фу-ты, — вздрагивала она, просыпаясь.

Ксана спала так беспокойно, что легкая раскладушка не выдерживала и падала.

— Михаил Фердинандович! — жалобно взывала она.

Невозмутимый немец в накинутом плаще появлялся с гвоздями, веревочками, молоточком — подвязывал, приколачивал…

— Ну, теперь крепко!

И отправлялся спать.

Днем туманные миражи играли на горизонте, но Ксана уже не радовалась тому, что увидела их воочию. С безнадежным видом смотрела она в пыльную даль и все реже растерянно вопрошала:

— Когда же они приедут? Наверно, с ними что-то случилось…

— Ничего не случилось, — возражал зоолог, — просто повезло больше, чем нам: работа попалась интересная, вот и задержались. Знают, что провизии нам хватит.

Знают, что провизии нам хватит.

А про себя подумал: «В самом деле, что-то стряслось с ними, черт подери… Верно, лошадей у них украли».

— Михаил Фердинандович, — просила Ксана зоолога. — Давайте я помогу вам, я быстро освою методику.

— Ну, вот еще, — бурчал Клейнмихель. — Не могу я время зря тратить.

Вдруг ей в голову пришла спасительная мысль:

— Михаил Фердинандович, а вдруг кто-нибудь мимо проедет!

— Кому здесь проезжать?

— Приехали же мы сюда, и другие за чем-нибудь могут мимо ехать, вот и заберут нас с вами.

— Я-то не поеду, — возразил Клейнмихель, — у меня еще осталась кой-какая работенка. Дождусь наших. А вы, конечно, поезжайте, если случай представится.

Весь день Ксана смотрела вдаль. Глаза, покрасневшие от зноя и пыли, — воды-то освежить лицо Клейнмихель не давал, — закрывались в томительной полудремоте.

И вдруг Ксана заметила вдали облачко пыли, услышала отдаленный звон колокольчика,

затем и стук колес, а вскоре показался тарантас, запряженный лошадью.

Со всех ног Ксана побежала к нему, размахивая шляпой в одной руке и носовым платком в другой:

— Остановитесь, подождите-е-е!!! Очень нужно, постойте же!

Тарантас некоторое время ехал в прежнем направлении, а затем круто повернул к бегущей. Ездок остановил лошадь перед запыхавшейся Ксаной. Среднего роста, коренастый человек лет сорока пяти проворно спрыгнул на песок.

— Иван Матвеич Перегудкин, местный техник по орошению. С кем имею честь и чем могу служить-с? — отчеканил он.

— Ботаник Отдела земельных улучшений Ксана Иванова.

«Зачем незнакомому человеку представляться Ксаной? — мелькнуло в голове. — А впрочем, он гораздо старше меня, пусть».

И она коротко пояснила Перегудкину, в чем дело.

— Таак-с! — протянул Перегудкин, что-то соображая и поглядывая на часы. — Я живу в десяти верстах от станции Карасайск, там я вас высажу и поеду дальше, а вы успеете на ночной скорый поезд из Самарканда. Часам к восьми утра будете в Зеленой Степи. Только собирайтесь побыстрее, времени у нас в обрез, да и лошадка моя не любит стоять на месте-с.

Только собирайтесь побыстрее, времени у нас в обрез, да и лошадка моя не любит стоять на месте-с.

А Ксана уже мчалась по направлению к палаткам. Она выхватила оттуда давно уложенный чемоданчик и, заметив сидящего на корточках перед мышиной норкой Клейнмихеля, крикнула:

— Михаил Фердинандович, прощайте, попутчик е-есть, я уезжаю в Зеленую Степь!

Клейнмихель вскочил, потоптался на месте, бормоча про себя: «Да как же так, — вдруг… Переговорить надо… С незнакомым человеком, под вечер…», — пробежал несколько шагов по направлению к Ксане, затем, то ли успокоенный видом форменной фуражки ездока, то ли сообразив, что все равно Ксану уже не остановишь, махнул рукой и повернул обратно к норе. А счастливая Ксана, забравшись в тарантас, смотрела, как фигура Клейнмихеля и палатки отдалялись от нее.

Никто не назвал бы фигуру Перегудкина изящной, но всякий сказал бы, что он ладно скроен. Таких людей немало встречалось Ксане, но вместе с тем попутчик определенно не походил ни на одного из тех, кого она знала.

Лошадка была ему под стать: коротковатая, крепкая и упрямо-деловитая. Колокольчик позванивал негромко и равномерно.

«Звоны-стоны,

Перезвоны,

Звоны-вздохи,

Звоны-сны…» — всплыли в памяти модные стихи декадентского поэта, которыми прожужжали ей уши подруги.

Сама же она не любила декадентской поэзии.

«Ну, этот колокольчик совсем другое названивает, — подумала Ксана:

«Мы доедем,

Куда надо,

Куда надо,

Попадем!» — перевела она на свой лад потренькивание колокольчика.

«Завтра — уже в Зеленой Степи! Наверно, из Москвы письма есть, свежие газеты… И обязательно в баню! Вот хорошо!»

Ксана оглянулась. Все та же пустыня. Полынные пространства чередовались с огромными такырами. Надвигался вечер, но жара не спадала. Радостное возбуждение, вызванное внезапным отъездом, немного улеглось. И она снова ощутила жару и духоту; ресницы отяжелели от пыли. Не хотелось ни думать, ни говорить, и она была рада, что Перегудкин тоже молчит.

— Да ведь мы без дороги едем, — вдруг заметила она.

— Да-с, напрямик! — ответил Перегудкин. — Я эти места хорошо знаю, провезу вас самым кратким и удобным путем.

Проехали в молчании еще около часа. Перегудкин обернулся вполоборота к Ксане:

— Тут я заверну к арычку небольшому, чистенький, хороший — искупаемся. Вы, наверное, наголодались, и я пока не предлагаю: до купания кушать вред-но-с.

Вскоре они подъехали к воде.

— Вот это место хорошее, устраивайтесь! А я в те тростники пойду-с.

Ксана купалась долго и с наслаждением. Когда она оделась, из-за тростников показался и попутчик. Ксана отметила, что он подтянутый, какими бывают военные, и в то же время все с ног до головы выдавало в нем штатского.

Они снова сели в тарантас. Перегудкин пустил лошадь шагом, вытащил из-под сиденья корзинку, достал кружку и хорошо отточенный нож, развернул один за другим свертки и разложил провизию на дне корзины: несколько лепешек, кусок овечьего сыра, который он нарезал тонкими ломтиками, флягу с кумысом и груши.

— Прошу! Чем бог послал! Груши мытые-с.

Ксана не заставила себя упрашивать.

— А вы? — произнесла она уже с набитым ртом.

— Я сыт-с, — ответил Перегудкин. — По дороге к знакомому учителю заезжал, его жена славным пирогом накормила. Знал бы, что с вами встречусь, обязательно кусочек прихватил бы, — добавил он простодушно.

Ксана уплетала еду за обе щеки. Убедившись, что девушка наелась, Перегудкин снова пустил лошадь быстрой рысцой. Освеженная купанием и подкрепленная едой, Ксана приободрилась.

Надвигались сумерки. С гор, к которым они постепенно приближались, повеял прохладный ветерок. Спать больше не хотелось, но думать и разговаривать тоже не тянуло. Приятно было молча подставлять под прохладный ветерок обожженное солнцем лицо.

Попадались на глаза растения, но распознать их из-за быстрой езды она не могла. Раза два она просила Перегудкина остановиться, чтобы рассмотреть растения и взять интересные в гербарий. Он охотно исполнял просьбу.

Тьма постепенно сгущалась, и растений не стало видно. Продолжали ехать молча.

Продолжали ехать молча.

Вдруг Перегудкин весь напрягся, наклонился вперед и крикнул своей лошадке:

— Ну, милая, вперед!

И та моментально резко ускорила свой бег.

— Еще, еще скорей! — каким-то странным призывным голосом произнес он снова.

Лошадь помчалась во весь опор, тарантас вздрагивал, так что дух захватывало.

— Скорей, скорей! — несколько раз повторил он.

Ксана и не воображала, что возможна такая бешеная езда. Лошадь, казалось, летела по воздуху.

— Скорей! — хотя скорее было невозможно.

Ксана вцепилась в бортики, руки занемели, дыхание захватило. Она крепилась, но не выдержала:

— Иван Матвеевич, немного потише, я вывалюсь!

Но тот не откликнулся. Сквозь мрак она видела только его напряженную спину. Бешеная езда продолжалас ь. Повторное обращение вновь осталось без ответа.

И вдруг страх напал на нее: «Уже ночь, и я одна в этой пустыне. Куда он так скачет?» Ксана почувствовала свою полную беспомощность.

И как раз в этот момент Перегудкин обернулся, озорно и лукаво взглянул на нее, и в этом взгляде было столько добродушия, что Ксанины страхи как рукой сняло. Она улыбнулась, но Перегудкин уже не видел ее улыбки или не захотел обратить внимания.

— Скорей!

«Верно нужно зачем-то быстро ехать», — подумала успокоенная Ксана. От природы ловкая и сильная, она плотнее умастилась в тарантасике и, напрягая упругие мускулы, старалась держаться крепко и не подскакивать на толчках. Постепенно езда перестала утомлять ее.

Перегудкин не ослаблял внимания и все время вглядывался вперед. Даже в темноте он точно направлял свою лошадку, и, несмотря на бешеный ход, тарантас удерживал равновесие.

Стало совсем темно. Бездонная и безбрежная равнина освещалась только редкими звездами. Ветер то пригонял с гор тучи, то снова рассеивал их. И тогда звезды своим мягким ровным светом погружались в таинственный фиолетово-черный сумрак, свойственный азиатским предгорьям.

И уже не было у Ксаны другого желания, как мчаться, мчаться без конца в эту темную даль. Стало так хорошо, что словами выразить нельзя. Наслаждение? Нет, не то! Счастье? Нет, нечто иное. Слезинки вдруг скатились по щекам Ксаны: слезы благоговения и сочувствия ко всему сущему. Мир и она слились в единое целое.

Стало так хорошо, что словами выразить нельзя. Наслаждение? Нет, не то! Счастье? Нет, нечто иное. Слезинки вдруг скатились по щекам Ксаны: слезы благоговения и сочувствия ко всему сущему. Мир и она слились в единое целое.

На горизонте обозначились черно-фиолетовые внизу и туманно-белые вверху силуэты гор. Звезды почти касались самых вершин.

Пахло ночной свежестью, росой и пряными степными травами. Изредка вспыхивали зарницы, и тогда ледяные зубцы гор загорались и бросали голубой и холодный свет на облачные шарфы, которые тоже начинали слегка светиться, но этого света было недостаточно, чтобы рассеять мрак на равнине, и она в эти моменты казалась фиолетовым морем до самого горизонта.

Время как бы исчезло.

Долго или нет мчались так по безлюдной равнине, Ксана не могла сообразить. Перегудкин вдруг встрепенулся:

— Довольно, милая, потише!

Лошадка сменила отчаянную скачку на деловую рысцу.

— Хорошо? — повернулся он к Ксане.

— Хорошо! — ответила она каким-то особым, совсем необычным для нее, идущим из глубины груди голосом.

— Ах и люблю же я быструю езду, — продолжал Перегудкин. — Да это и необходимо при моей профессии. Часто приходится ездить по ночам по пустынным местам. И на лихого человека наткнуться можно. Бывало и такое. Поэтому я хорошо вымуштровал свою лошадку. Как скажу: «Скорей!», — то она знает, что должна бежать из последних сил, пока не скажу: «Довольно!» Когда нужно какой-нибудь инструмент или груз захватить — на тарантасе езжу, а то — верхом на ней же.

Перегудкин лукаво улыбнулся:

— А ведь я вас ремешочком пристегнул, а вы и не заметили-с. Это я для младшего сынишки соорудил-с.

Ощупав себя, Ксана с удивлением обнаружила вокруг талии широкий и прочный ремень. Два конца его крепились к углам тарантаса, а третий — к кожаному поясу Перегудкина.

— А вам сначала было непривычно-с, — продолжал довольный ее удивлением Перегудкин. — Вы все старались крепче держаться, просили ехать потише, а я знал, что вы прикреплены -с, и не беспокоился. А потом вы совсем струхнули-с и про меня-с плохо подумали: будь он неладен, куда меня везет? А вскоре привыкли-с, приспособились, и вам понравилось. ..

..

Все верно, удивилась Ксана и весело рассмеялась.

— А я, пожалуй, напрасно вас привязывал. Вы, я вижу, девица справная, не дамского покроя, удержались бы.

Ей захотелось узнать больше о спутнике:

— Вы так хорошо знаете местность — уроженец?

— Нет, я родился в другом месте, но живу в здешних краях более двадцати лет. Если хотите, расскажу вам, как попал сюда, чтобы скоротать время. До станции еще часа два с гаком, но мы выезжаем на шоссе, дальше дорога пойдет ровная, прямая; за лошадью можно почти не следить.

Перегудкин повернулся вполоборота к Ксане и начал свой рассказ:

— Я родился в Поволжье, в маленьком скучнейшем городке. Родители мои из мелких

купцов. Небогатые, но с известным достатком. Я был единственным сыном, и они

захотели дать мне образование. Окончил начальную школу, потом среднее техническое

училище. Вот из училища, еще почти мальчиком, я и попал первый раз в эти места

на летнюю практику. Ох и соскучился же я здесь тогда! Тошнехонько показалось

в пустынных равнинах. Жара, духота, пыль осточертели мне. Практика кончилась,

Жара, духота, пыль осточертели мне. Практика кончилась,

и я был рад-радехонек, что возвращаюсь домой.

Перед самым отъездом одна старая местная женщина вдруг сказала мне:

— А ты, паренек, все равно вернешься сюда. Рано или поздно, а тоска тебя возьмет. Кто раз испил сырдарьинской водицы, тому покоя уже не будет. Рано ли, поздно ли, а потянет сюда.

Я рассмеялся и старухины слова скоро позабыл. Ну, вот-с… Вернулся я домой. Училище закончил, поступил там же на работу. Но жизнь не заладилась. Родители вскоре померли. Родни-то было много, но ни я к ним, ни они ко мне совсем не подходили.

Я искал какой-то правды, и сам не знал, какой. Хотел жить по призванию и не видел, в чем оно. Хотел в высшее учебное заведение поступать. Меня все отговаривали. Трудно, экзамен за гимназию надо экстерном сдать.

Ну, да этого всего я добился бы, настойчивости у меня хватает. Только стал я программы просматривать факультетов разных, и ни одна не понравилась. Хватился за университет — «храм науки», думал. Посмотрел программу исторического факультета, а там все только история, науки общественные. Узко, показалось мне. Ведь мне многое хотелось знать: и как мир устроен, и для чего я в нем живу, и прочее такое.

Посмотрел программу исторического факультета, а там все только история, науки общественные. Узко, показалось мне. Ведь мне многое хотелось знать: и как мир устроен, и для чего я в нем живу, и прочее такое.

И ни один факультет не отвечал моим умонастроениям. Узко — и душе простора нет. Вроде как второе техническое училище.

Решил самообразованием заняться. Стал книги скупать и где можно доставать. До сих пор книги — мои лучшие друзья. Однако жизнь не устраивалась. Служба не нравилась. Все больше бумажные дела, а другой работы в округе найти нельзя.

Умер тут мой крестный, из разорившихся дворян, и оставил мне наследство. А наследство состояло из полки старинных книг и замечательной скрипки, тоже старинной. Не то, что «Страдивариус», но вроде того. И пристрастился я к музыке. Дело у меня сначала пошло. Знакомые, родня закричали: «Талант! Талант!». И дамы провинциальные вокруг меня увиваться стали — романсы и прочую белиберду при луне слушать. Ух, нет же на земле тварей хуже дам. Вот, Ксана, пуще всего желаю вам — не становитесь дамой!

Вот, Ксана, пуще всего желаю вам — не становитесь дамой!

«Не стану», — подумала про себя Ксана.

— При таком времяпрепровождении и невеста у меня объявилась. И я был влюблен, да и разные там тетушки, бабушки хотели непременно свадьбу устроить. Это же первое развлечение — родственников или знакомых женить.

А ближе к свадьбе убедился я, что мы с невестой совсем разные и чужие люди. Ни одной-то жилочки не оказалось родной, и ничего-то в душе общего.

Я отказался от нее. Она сначала огорчилась, а я сказал:

— Благодарите бога, что мы на всю жизнь друг друга не огорчили.

Ну, успокоилась вскоре и за другого вышла.

А вскорости я и в скрипке разочаровался. Всего того, что на душе есть, выразить не мог в игре своей. И увидел, что не талант, не быть мне музыкантом.

Политическими партиями стал интересоваться. Примкнул к одной радикальной организации, но удовлетворения в ней не нашел. Что все устройство жизни до дна перевернуть надо, — это понятно, а вот что после переворота будет, никак себе представить не мог. Ну и затосковал я совсем.

Ну и затосковал я совсем.

Родня и знакомые от меня отступились, чудаком и анархистом прозвали. А я ведь еще совсем молодым был.

И вдруг слова старухины припомнил. И не то, чтоб словам значение придал, а так, нутром почувствовал — вот где покой найду.

Переехал сюда. Здесь работы по орошению начинались. Устроился на службу. Вот и живу здесь с тех пор. Полюбил этот простор… Нравится постоянная езда, одиночество среди дикой природы. И работа нравится. Люблю непосредственную пользу приносить.

Прорвет где-нибудь дамбу или еще какая авария, сейчас же едешь, налаживаешь. Вода здесь — это все, как кровь в организме. «Водяным доктором» меня местные жители прозвали. Молодым инженерам советы даю, пока не оперятся. Это дает мне известную независимость в положении. А к карьере служебной не стремлюсь. Мне и так неплохо: «От добра добра не ищут».

— А вы «ваткой» не занимаетесь? — спросила Ксана, наслышавшаяся о хлопковом ажиотаже и уже сталкивавшаяся с местными дельцами и спекулянтами-«ваточниками».

— Нет-с, с детства к коммерции отвращение получил. Огород есть, садик хороший, коровку, птицу держим. Нельзя иначе: сидим на отшибе — одни на водном наблюдательном пункте. Не побежишь в магазин, не купишь. Садик я люблю и это дело понимаю. Местным жителям черенки хороших сортов раздаю. Теперь больше этим жена ведает, ну и ребятишки подросли, хорошо подсобляют.

— У вас большая семья? — спросила Ксана.

— Трое сыновей, славные ребята. Конечно, в некотором роде дикари. На воле растут. Никаких эдаких «манер» не знают. А женился я на здешней.

— На сартянке? — уточнила Ксана.

— Нет, те изнеженные и вероломные. Киргизку взял. Верные и трудолюбивые женщины. Учил ее сам. Подтянул. С полуслова друг друга понимаем, живем хорошо.

— А как же с книгами?

— Обходимся. Прежнюю библиотечку с собой перевез. Для жены «Ниву» выписываю. Там всегда приложения хорошие, классики больше. Ребятишки подрастают, так им есть что читать. Один-два толстых журнала получаю. В этом году выписал «Вестник Европы» и «Вестник воспитания». «Вестник воспитания» раньше не получал, захотел познакомиться. Очень мне там понравились статьи Фортунатова о высшей школе. Вот вы студентка, вам будет интересно прочесть, реко-мендую-с.

В этом году выписал «Вестник Европы» и «Вестник воспитания». «Вестник воспитания» раньше не получал, захотел познакомиться. Очень мне там понравились статьи Фортунатова о высшей школе. Вот вы студентка, вам будет интересно прочесть, реко-мендую-с.

Ксана никогда не держала в руках «Вестника воспитания» и не слыхала имени Фортунатова. «Обязательно прочту», — подумала она.

— А скрипку вы совсем забросили?

— Нет-с, зачем! Играю в свободное время. Нот имею небольшой запасец. Я ведь

только классиков признаю. А теперь сынишка старший к скрипке пристрастился.

Так импровизирует — заслушаешься! Пожалуй, талант.

— Вот и будет знаменитостью, — вставила Ксана.

— Боюсь я этого, пусть будет лучше просто человеком. Я, знаете, люблю такие профессии, которые непосредственную пользу дают. Вот как моя! Или врач.

— Но и артист непосредственно дает радость, наслаждение, утешение…

— Это-то так, только искусство бывает разное. Знаменитым артистом плохо быть. Беспокойся, что о тебе критик напишет, как на тебя царь из императорской ложи взглянет, какую тебе роль режиссер определит. Независимости никакой. Вот в старину были менестрели, барды разные, здесь и теперь — акыны, ашуги. Это жизнь настоящая!