Содержание

Эссе на тему «Искусство и наука»

В наш век бурного развития науки и техники, всеохватывающих средств массовой информации нас, казалось бы, трудно удивить чем-то новым. А новое ежедневно неумолимо и шумно вторгается в нашу жизнь. И все же мир бесконечно богаче и многообразнее, чем все самые новейшие открытия в науке, технике, культуре и искусстве. Это ставит в затруднительное положение даже современных фантастов. Парадоксально? Но это так. Парадоксы всегда выражают нечто неожиданное, расходящееся с установившимся, общепринятым.

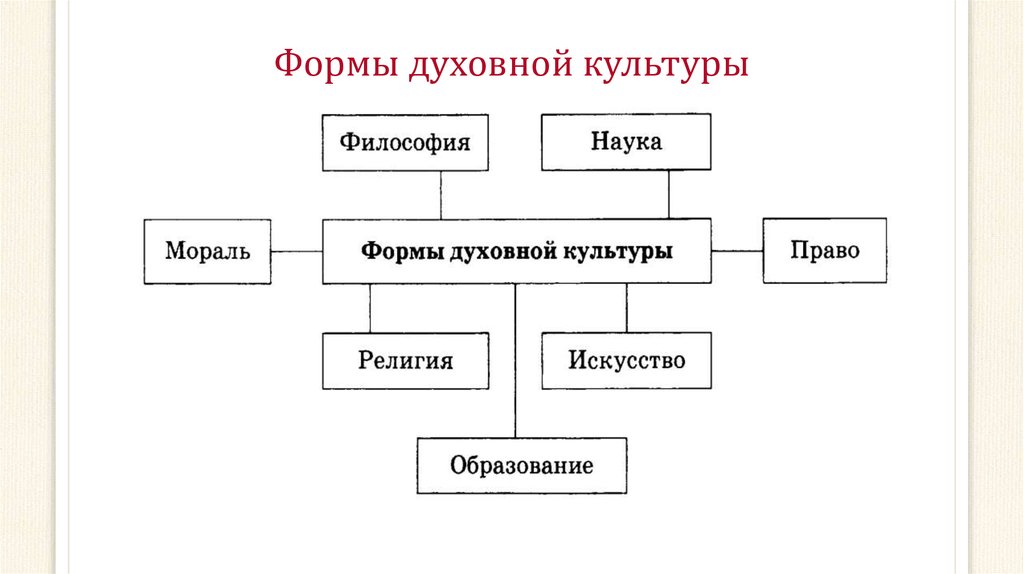

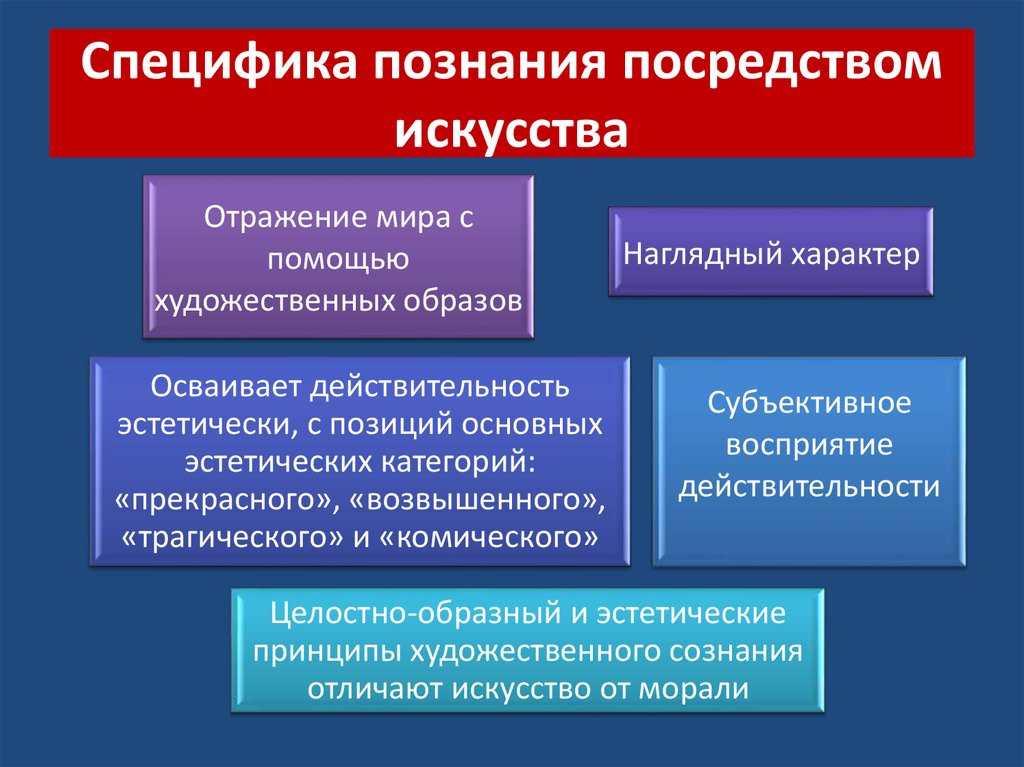

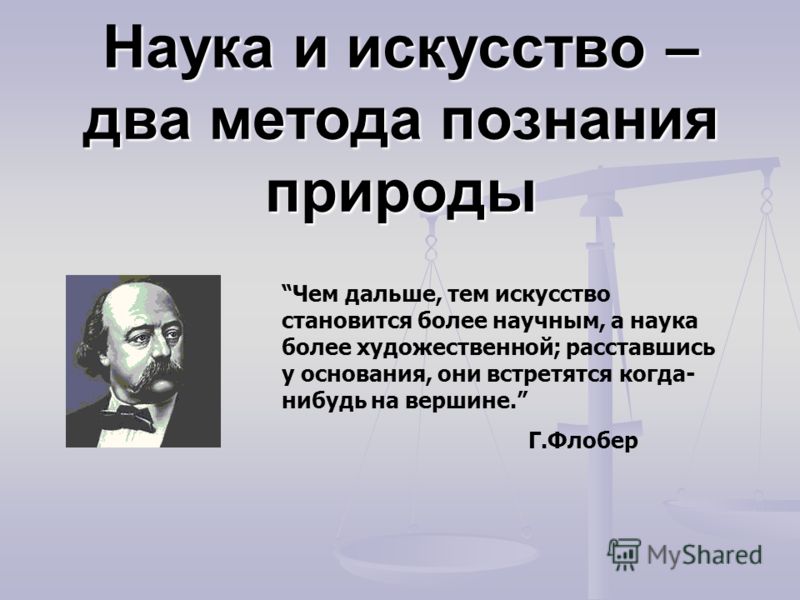

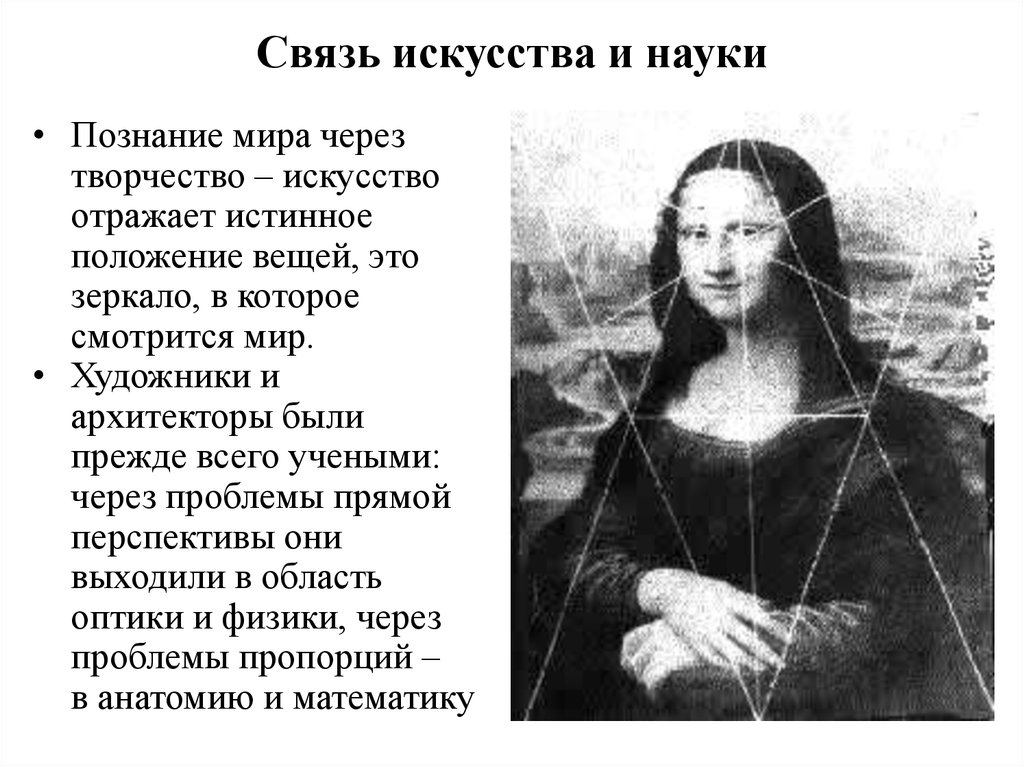

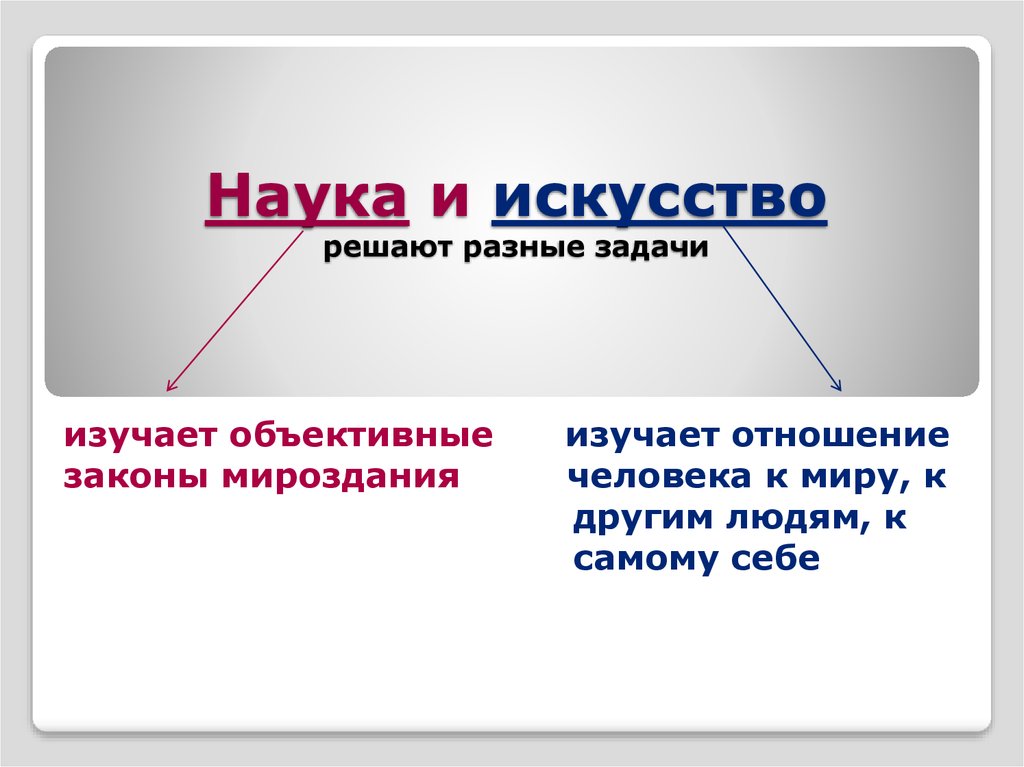

Познание — прежде всего человеческая деятельность. Это он, человек, всеми доступными ему, исторически сложившимися способами осваивает и очеловечивает действительность. Человек создал два поистине могучих средства познания природы и самого себя — науку и искусство.

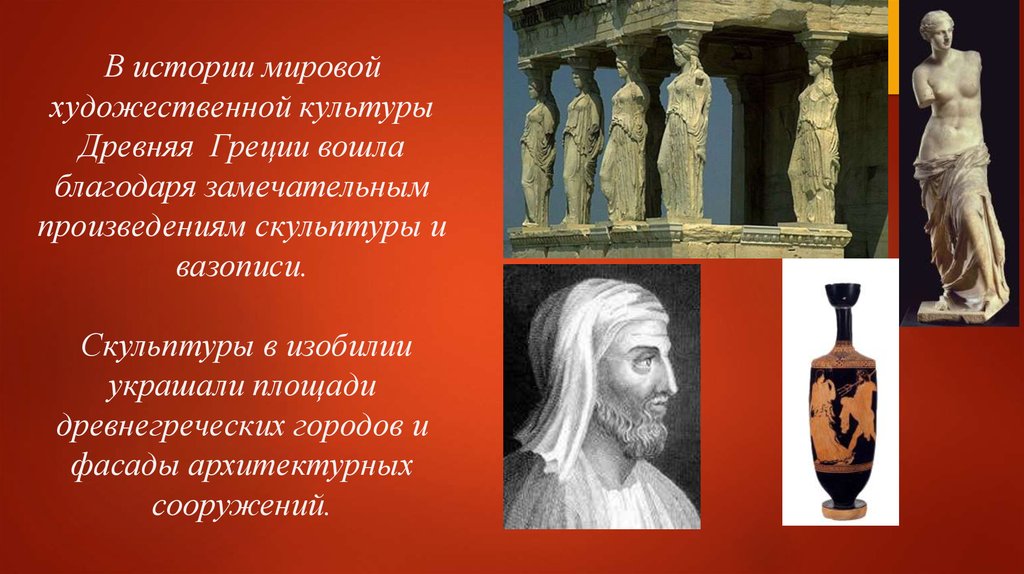

Искусство возникло раньше науки, оно вначале вбирало в себя все формы человеческого познания. Почему же они впоследствии разделились? Ответ на этот вопрос надо искать в исследовании самой истории человеческого познания. Сама же история не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека. Не история, именно человек, действительный, живой человек осваивал, обживал земной мир, черпал все свои знания, ощущения и прочее из чувственного мира и опыта получаемого от этого мира. Стремился устроить окружающий мир так, что бы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека.

Сама же история не что иное, как деятельность преследующего свои цели человека. Не история, именно человек, действительный, живой человек осваивал, обживал земной мир, черпал все свои знания, ощущения и прочее из чувственного мира и опыта получаемого от этого мира. Стремился устроить окружающий мир так, что бы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека.

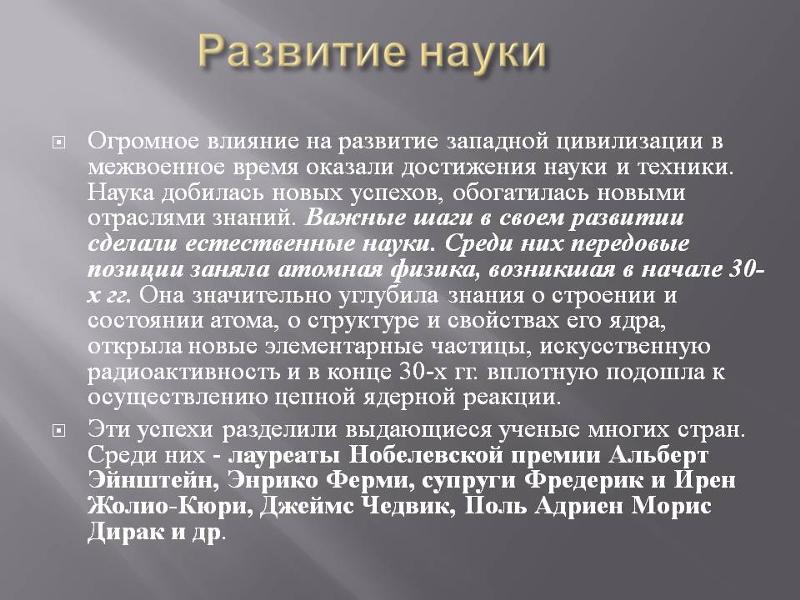

Изобретение паровоза, автомобиля и самолета, кино и радио, не совершили переворота в психологии людей или их мировосприятии. Новые открытия в науке и технике несравнимы с предшествующими.

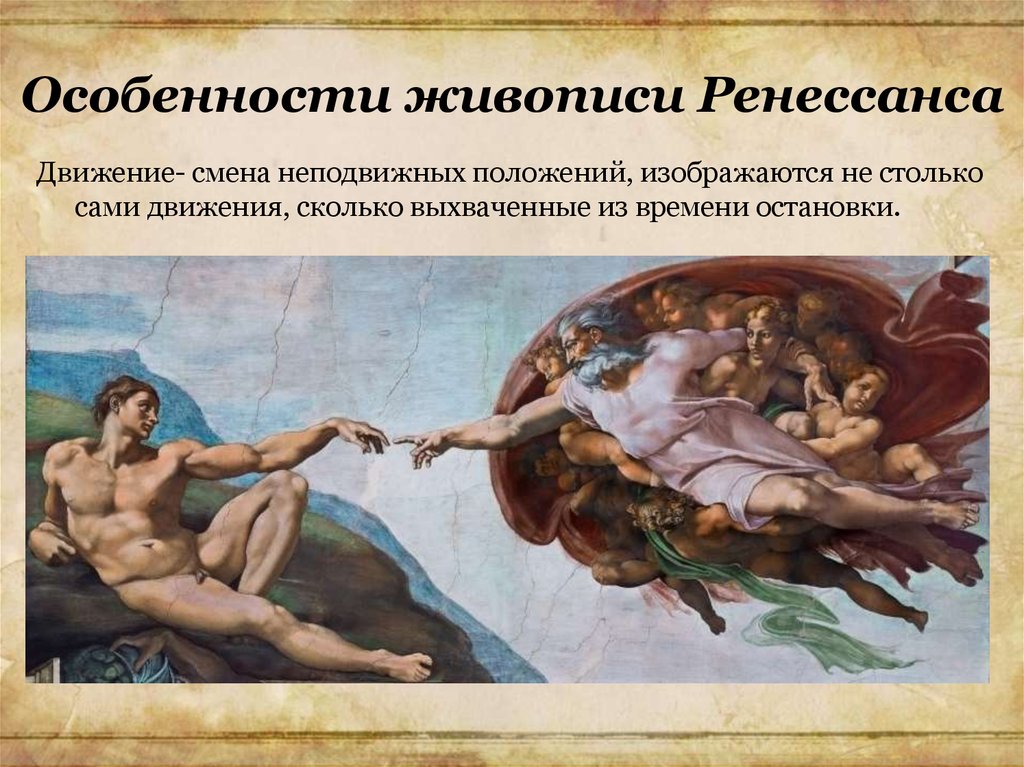

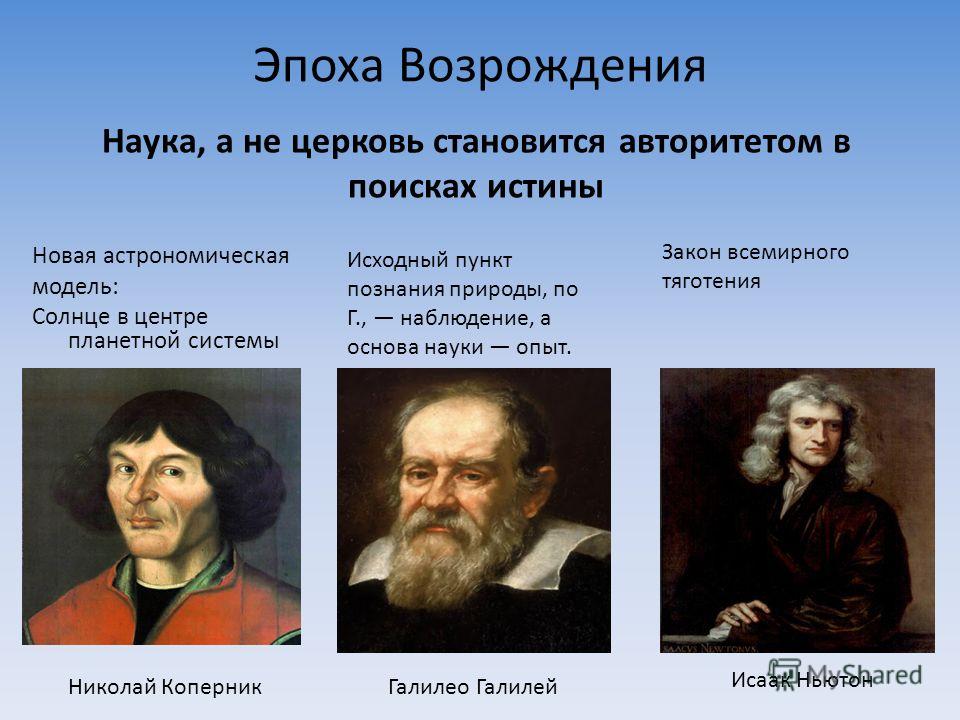

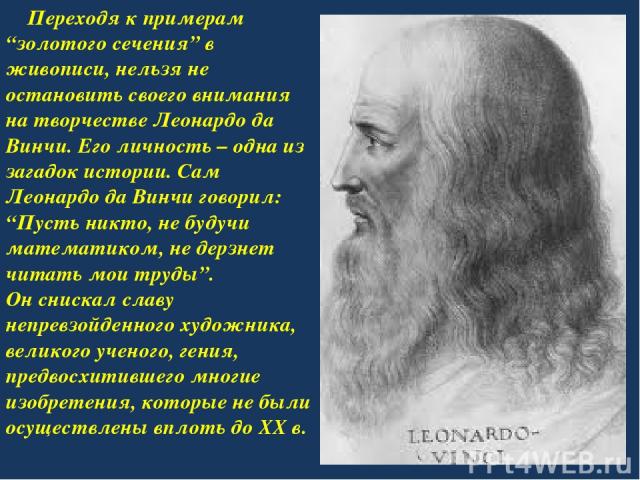

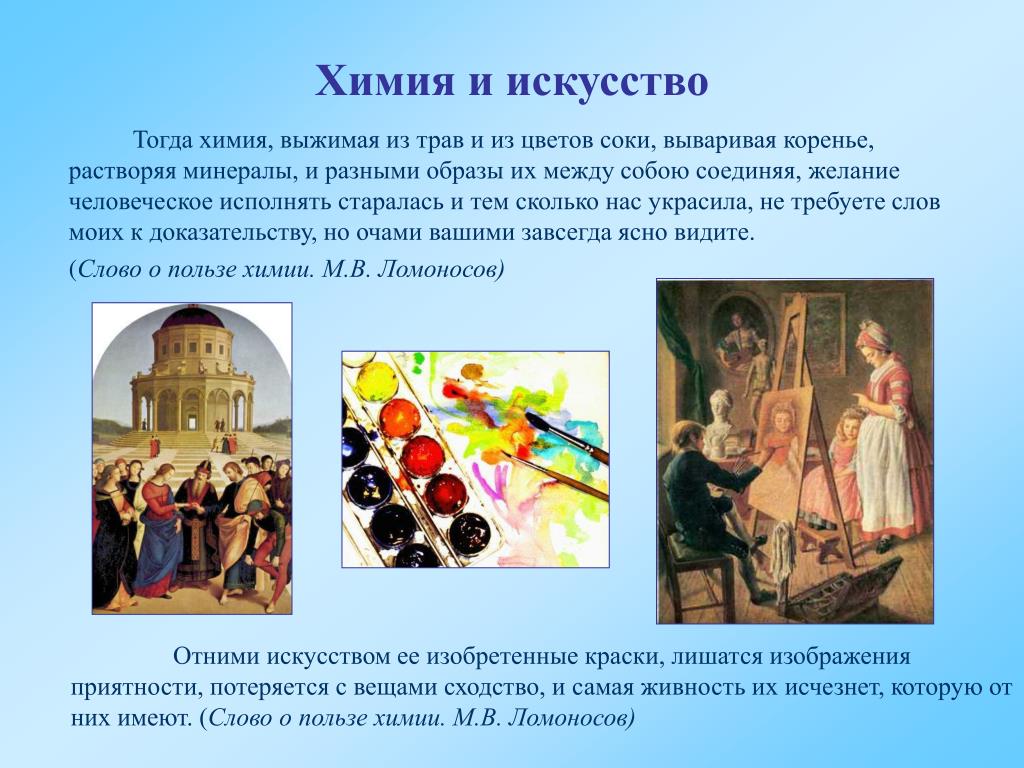

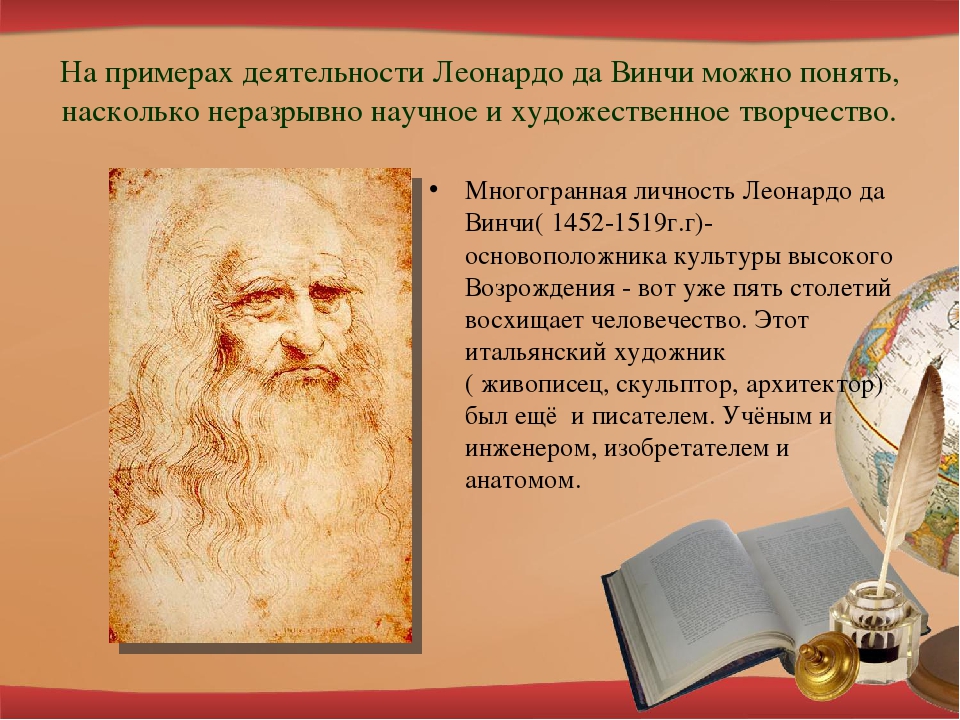

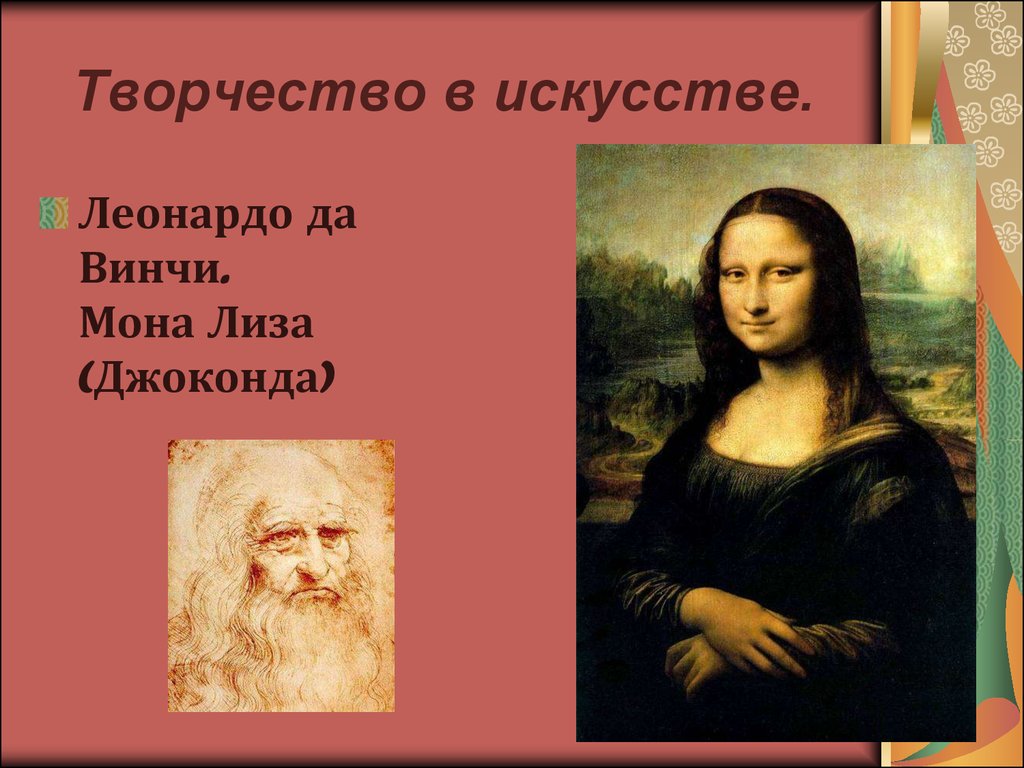

Наука и техника не могут не влиять на мировосприятие людей а следовательно, и на их психологию. И все же существует ли взаимовлияние между искусством и наукой? Да, наука и искусство не только бесспорно влияют друг на друга, но и соперничают в открытиях: первое — в области тайн природы, второе — человеческой души. Сам же мир науки может быть одним из многих объектов, к которым обращается искусство. Наука может сдвинуть с места гору Эверест, но она не может сделать хоть чуточку добрее человеческое сердце. Это может сделать только искусство, Мало того — это его заглавная, извечная цель. Современной Америке никак не откажешь в техническом и научном прогрессе, но нельзя сказать, что ее искусство духовно богаче, человечнее, глубже, ярче искусства Итальянского Возрождения, Французского искусства XVIII века или Русского искусства XIX столетия.

Наука может сдвинуть с места гору Эверест, но она не может сделать хоть чуточку добрее человеческое сердце. Это может сделать только искусство, Мало того — это его заглавная, извечная цель. Современной Америке никак не откажешь в техническом и научном прогрессе, но нельзя сказать, что ее искусство духовно богаче, человечнее, глубже, ярче искусства Итальянского Возрождения, Французского искусства XVIII века или Русского искусства XIX столетия.

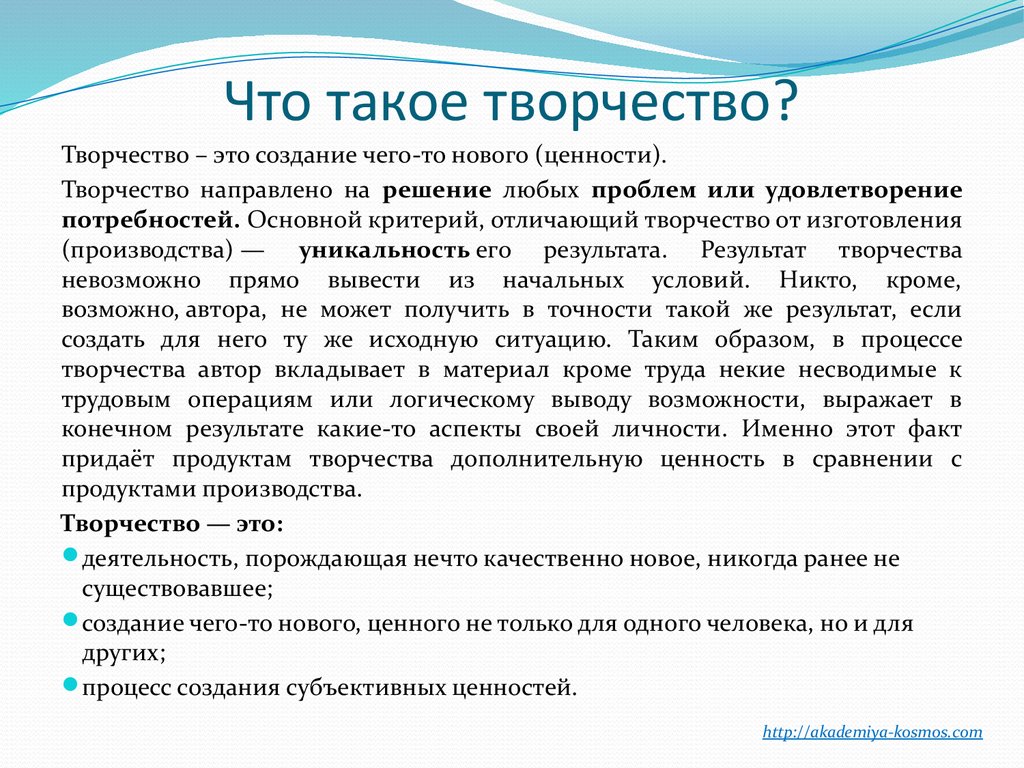

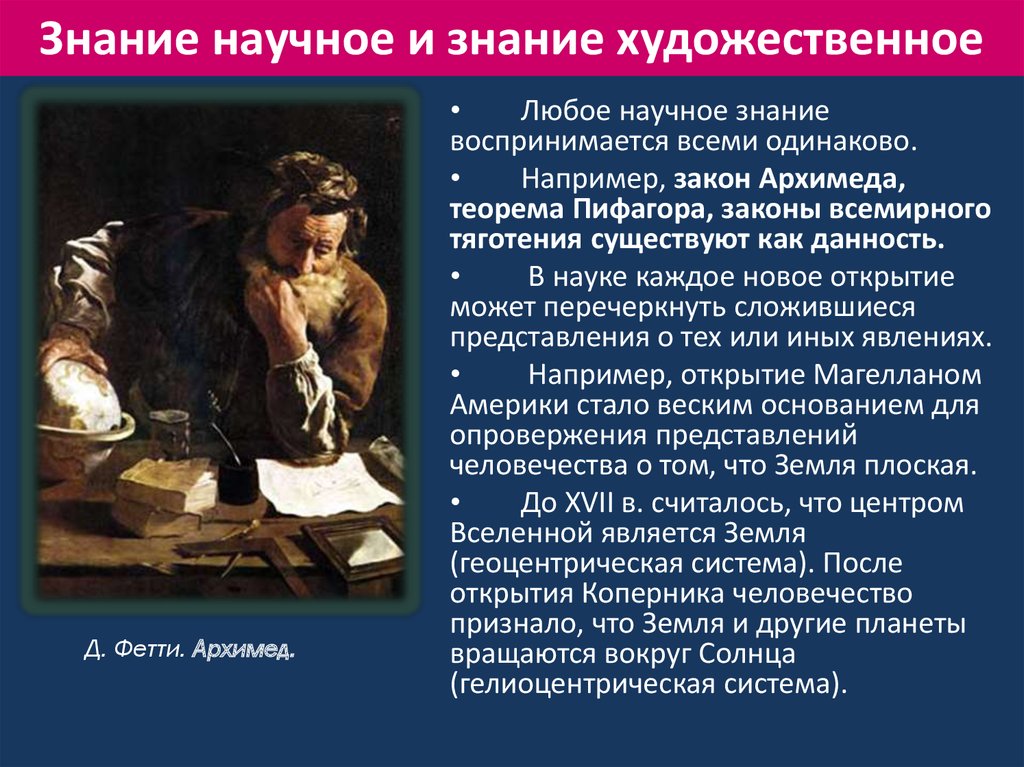

Искусство — это грандиозное здание, отдельное же произведение — здание микроскопическое, но тоже завершенное. В науке же ни одно исследование не завершено оно имеет смысл и ценность в ряду предшественников и последователей. Если науку уподобить грандиозному зданию, то отдельные исследования — это кирпич в его стене. Поэтому искусство веками накапливает ценности, отсеивает слабое, но хранит великое, и оно сотни и тысячи лет волнует слушателей и зрителей. У науки путь более прямой: мысли каждого исследователя, добытые им факты — это кусочек пройденного пути. Нет дороги без этого метра асфальта, но он пройден, дорога идет дальше, отсюда так мал срок жизни научного произведения, что-то около 30-50 лет. Такова судьба книг и работ гениальных физиков Ньютона, Максвелла, и даже совсем близкого к нам Эйнштейна. И знакомится с работами гениев ученые советуют по изложениям современников, так как время обтесывает гениальное открытие, придает ему новую форму, даже меняет черты. В этом надо искать источник психологических различий научного и художественного творчества.

Нет дороги без этого метра асфальта, но он пройден, дорога идет дальше, отсюда так мал срок жизни научного произведения, что-то около 30-50 лет. Такова судьба книг и работ гениальных физиков Ньютона, Максвелла, и даже совсем близкого к нам Эйнштейна. И знакомится с работами гениев ученые советуют по изложениям современников, так как время обтесывает гениальное открытие, придает ему новую форму, даже меняет черты. В этом надо искать источник психологических различий научного и художественного творчества.

Но ученый видит и одну область, где наука и искусство перекрещиваются. Это то, чего не было в прошлом, что появилось в последние десятилетия. Область эта — правила поведения человека. В прошлом веке носителем моральных ценностей являлость только искусство. В нашем веке наука разделяет с искусством, это время. Современные взгляды на устройство Вселенной, и природу самого человека ставят жесткие выводы об ответственности людей за все живое на земле. Искусство тоже приводит к таким же заключениям, но в нем речь идет не столько о доказательстве, сколько об эмоциональном показе. И в том, что искусство может заставить нас прожить тысячи чужих жизней, ученый видит самую замечательную и уникальную особенность искусства. Это не значит, что искусство — область только человеческих эмоций, автор не может согласится с мнением что рационализм объединяет и сушит человека. Физик не видит соперничества между искусством и наукой, цель у них одна и та же — сделать людей счастливыми.

И в том, что искусство может заставить нас прожить тысячи чужих жизней, ученый видит самую замечательную и уникальную особенность искусства. Это не значит, что искусство — область только человеческих эмоций, автор не может согласится с мнением что рационализм объединяет и сушит человека. Физик не видит соперничества между искусством и наукой, цель у них одна и та же — сделать людей счастливыми.

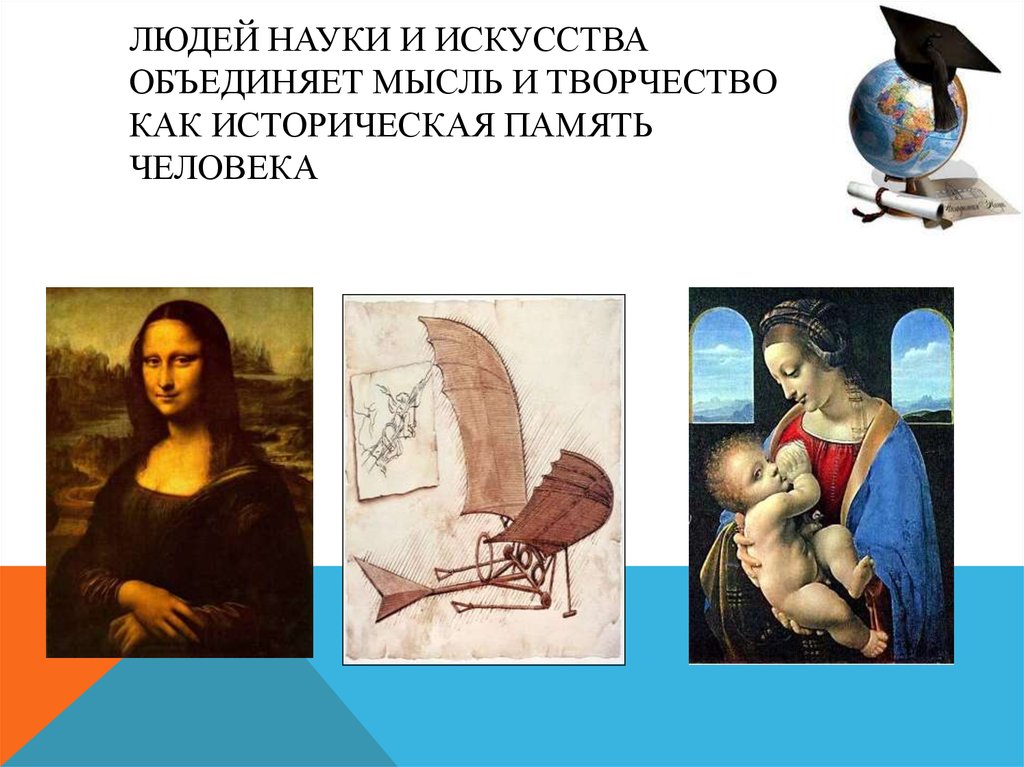

Чем же объясняется падение престижа искусства и опасность превращения его в украшателя жизни? Послушаем. У искусства много веков имевшего только одного соперника в борьбе за человека — религию, теперь появился новый соперник, незаметно выросший и представший, как по меньшей мере равный, перед изумленным взором художников, привыкших взирать на науку высокомерно и с пренебрежением. Теперь литература и искусство могут выполнить свое высокое назначение только тогда; когда они предвзято осмыслят, поймут необозримый духовный мир науки, если будут ориентироваться на то же высокий уровень, который молодежь ищет и так часто находит в науке. Главный пафос статьи и направлен к радикальному изменению отношения со стороны искусства к огромному, полному исканий и подвигов миру людей науки, к их творчеству, к их мыслям, страстям, страданиям и радостям.

Главный пафос статьи и направлен к радикальному изменению отношения со стороны искусства к огромному, полному исканий и подвигов миру людей науки, к их творчеству, к их мыслям, страстям, страданиям и радостям.

Нужна помощь в написании эссе?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

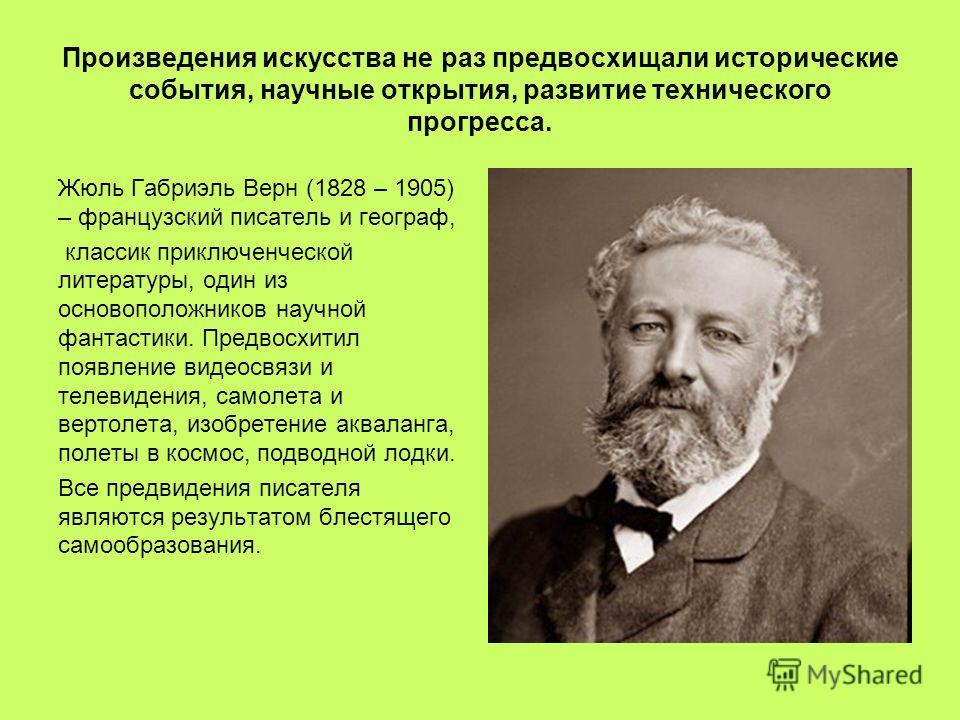

В прошлом столетии, когда наука, а вселед за ней и техника занимались более или менее общедоступными вещами, писатели, художники вполне могли подбрасывать ученым плодотворные идеи. Теперь же фронт исследований, во всяком случае в наиболее развитых науках, углубился в такие дебри, что делать это трудновато. Правда, что непосредственное подбрасывание идей, наиболее простая форма влияния на науку. Если мы хотим понять действительные возможности искусства в этом плане мы должны более глубоко изучить этот вопрос.

Воздействие научно-технической революции на все сферы нашей жизни никто не может отрицать — настолько это очевидно. Но как не парадоксально, а воздействие современной и не только современной науки и техники на художественное творчество многие годы дискутируется в специальной массовой печати. В ходе обсуждения высказываются и плодотворные и противоречивые, а часто и прямо противоположные точки зрения. Они весьма поучительны. Научно-техническая революция является вторжением будущего в настоящее, ставящее практической необходимостью сегодняшнюю организацию завтрашнего дня, причем в масштабах всего мира. Речь здесь идет о небывалом развитии науки и техники, средств коммуникаций, информации, росте населения земли. Количество и уровни всех факторов достигло таких величин, не может существовать в прежнем качестве, в прежних условиях. И суть здесь не в эволюции а в спонтанном развитии, дело не только в отношениях между людьми разных социальных классов и разных стран, но и в отношениях между всеми людьми со всем миром, одушевленным и неодушевленным, существующим от природы и созданным людьми за время их существования.

Но как не парадоксально, а воздействие современной и не только современной науки и техники на художественное творчество многие годы дискутируется в специальной массовой печати. В ходе обсуждения высказываются и плодотворные и противоречивые, а часто и прямо противоположные точки зрения. Они весьма поучительны. Научно-техническая революция является вторжением будущего в настоящее, ставящее практической необходимостью сегодняшнюю организацию завтрашнего дня, причем в масштабах всего мира. Речь здесь идет о небывалом развитии науки и техники, средств коммуникаций, информации, росте населения земли. Количество и уровни всех факторов достигло таких величин, не может существовать в прежнем качестве, в прежних условиях. И суть здесь не в эволюции а в спонтанном развитии, дело не только в отношениях между людьми разных социальных классов и разных стран, но и в отношениях между всеми людьми со всем миром, одушевленным и неодушевленным, существующим от природы и созданным людьми за время их существования.

В прошлом литература не очень-то отставала от явлений технического прогресса. А как обстоит дело сегодня? Наше время наука и техника по воздействию на человека, его психологию и мироощущение превосходит его традиционные виды художественного творчества.

Как мы видим, признается глобальное воздействие научно-технической революции на все человечество, кроме художественной литературы — человековедения, хотя, разумеется, верно говорится, что цель ее в образной форме как можно полнее осмысливать и отображать проблемы своего времени.

Научно-техническая революция вторгаясь во все области человеческой жизни, несет нам и множество благ, и ставит перед нами новые непредвиденные сложные проблемы, которые предстоит решать и в национальных масштабах, и во всемирных. Но приписывать всем нам всеобщую растерянность, пугать нас засилием научного рационализма ведущего к опасности, бездушного логизирования, а может быть и эмоционального оскуднения и т.п. можно только из любви к искусству громких слов. Все это понадобилось для того, что бы со всей страстью показать важную роль искусства признанного компенсировать в нашей мыслительной жизни резко возросшее значение абстракции, сохранить человеку научному целостность своего существа, драгоценное соответствие разума и чувства. Конечно же, эта идея компенсации не возвышает, а принижает искусство, его значение в общественной жизни.

Все это понадобилось для того, что бы со всей страстью показать важную роль искусства признанного компенсировать в нашей мыслительной жизни резко возросшее значение абстракции, сохранить человеку научному целостность своего существа, драгоценное соответствие разума и чувства. Конечно же, эта идея компенсации не возвышает, а принижает искусство, его значение в общественной жизни.

В искусстве, как и в науке, самая животворящая традиция — вечные поиски, эксперименты, тяга к анализу и синтезу. Наука учит по новому, гораздо тоньше смотреть не только на строение вещества но и на само искусство. И, наконец, самое главное: средства, назначения науки и искусства различны, но связь между ними есть. Как две параллели они координируются друг с другом и устремляются к будущему, как бы дополняя друг друга, помогая совершенствовать метод художественный и научный. По меткому выражению атомная физика, новая математика, кибернетика, космогония, информатика и интернет нуждается в большей смелости фантазии и мечте. Искусству же нужны знания, глубокая мысль.

Искусству же нужны знания, глубокая мысль.

Станислав Лем в отдаленной грядущей высокой цивилизации тоже предвидит неизбежность возрастания “деиндивидуализирующей роли” технологий и преобладания максимально реалистического типа человека и культуры.

Какое же место отводится в этой технологической цивилизации литературе и искусству? Ответ дается явно неутешительный. В умственном эксперименте допускается появление на свет великого множества художественных талантов равных Шекспиру. Но этот переизбыток гениев искусства обернется для них трагедией. В будущем технологическом обществе даже великие художники станут явлением почти анахроническим, которое можно поощерять и даже уважать, но не без некоторой усмешки.

Нужна помощь в написании эссе?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Вывод явно парадоксальный. И дело здесь оказывается, прежде всего в количестве денег. “Один Шекспир”, — пишет Лем, — “явление великолепное, 10 Шекспиров — к тому же еще и не обычное, но там, где живет двадцать тысяч художников с Шекспировским талантом, нет больше не единого Шекспира; ибо одно дело — в пределах маленькой группы творцов соревноваться за передачу воспреемникам своего индивидуального способа видения мира, и совсем другое — давится у входа в систему информационных каналов, что выгляди столь же смешно, сколько жалко”.

“Один Шекспир”, — пишет Лем, — “явление великолепное, 10 Шекспиров — к тому же еще и не обычное, но там, где живет двадцать тысяч художников с Шекспировским талантом, нет больше не единого Шекспира; ибо одно дело — в пределах маленькой группы творцов соревноваться за передачу воспреемникам своего индивидуального способа видения мира, и совсем другое — давится у входа в систему информационных каналов, что выгляди столь же смешно, сколько жалко”.

Такой переизбыток произведений Шекспировского масштаба, такая их лавина приведет к тому, что все будущие средства информации не смогут их освоить и донести до массового потребителя.

Появление двадцати тысяч Шекспиров приведет к обесцениванию художественного творчества.

Главное же заключается в том, что наука в будущем технологическом обществе несомненно раскроет тайны человека, а потому тайны искусства потерпит поражение в своем соперничестве с наукой и в постижении человеческой психологии.

Что же остается тогда искусству? Может быть, оно все-таки сохранит какое-то свое значение в эстетическом освоении мира? Ведь поля деятельности науки и искусства не совпадают, но ведь существование устарелого и поэтому лишь не полного знания одновременно со знанием, постигающим реальное положение вещей невозможно. Очень непривлекательная “рационалистическая”, “деиндивидуализированная”, лишенная всех бесконечных богатств чувственной, эмоциональной человеческой жизни, холодная технологическая цивилизация, которую обещают нашим далеким потомкам.

Очень непривлекательная “рационалистическая”, “деиндивидуализированная”, лишенная всех бесконечных богатств чувственной, эмоциональной человеческой жизни, холодная технологическая цивилизация, которую обещают нашим далеким потомкам.

Что же дала нам многолетняя дискуссия исследователей данной проблемы? Плодотворность ее несомненна. Дискуссия не только со всей остротой поставила одну из самых кардинальных и назревших проблем взаимосвязи и взаимовлияния искусства и науки — двух могущественийших форм человеческого сознания и преобразования действительности, но вычленила сложнейшие проблемы, которые стали затем исследоваться в более обстоятельной форме. Прислушаемся к мудрым словам Гете: “Говорят, что между двумя противоположными мнениями находится Истина. Ни в коем случае! Между ними лежит проблема”.

Таким образом приблизится к Истине — значит исследовать проблему в ее реальном, историческом развитии.

гости Елены Фанайловой о степени взаимных влияний современного искусства и современной науки

Елена Фанайлова: Свобода в клубе «Квартира 44». У нас сегодня необычная тема – «Science-art», или «Наука и искусство». На 11-ой ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fictfon» прошла презентация книги «Эволюция и наука в эпоху постбиологии». И о том, что такое «постбиология», о том, как выглядит сегодня наука и искусство, и где точки их соприкосновения, мы будем говорить с художником, куратором и редактором этой книги Дмитрием Булатовым. Он представляет здесь Калининградский филиал Государственного центра современного искусства. За нашим столом — Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской Академии наук, заведующий отделом критики журнала «Новый мир», математик и литератор Владимир Губайловский, Константин Бохоров, искусствовед, критик, кандидат культурологии, куратор Московской медиа-арт-лаборатории, и его специализация – это такого рода искусство, которое связано с наукой, и заместитель главного редактора «Независимой газеты», ответственный редактор приложения «НГ-Наука» Андрей Ваганов.

У нас сегодня необычная тема – «Science-art», или «Наука и искусство». На 11-ой ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fictfon» прошла презентация книги «Эволюция и наука в эпоху постбиологии». И о том, что такое «постбиология», о том, как выглядит сегодня наука и искусство, и где точки их соприкосновения, мы будем говорить с художником, куратором и редактором этой книги Дмитрием Булатовым. Он представляет здесь Калининградский филиал Государственного центра современного искусства. За нашим столом — Алексей Семихатов, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Физического института имени Лебедева Российской Академии наук, заведующий отделом критики журнала «Новый мир», математик и литератор Владимир Губайловский, Константин Бохоров, искусствовед, критик, кандидат культурологии, куратор Московской медиа-арт-лаборатории, и его специализация – это такого рода искусство, которое связано с наукой, и заместитель главного редактора «Независимой газеты», ответственный редактор приложения «НГ-Наука» Андрей Ваганов.

Я бы хотела, чтобы каждый из нас рассказал о каком-то примере вот этого «science-art», а это целое направление, которое уже десятилетие существует в западном искусстве, и на российской почве, я бы сказала, только какие-то несколько лет. Еще не очень, может быть, известно это все широкой публике. И я думаю, что если мы расскажем о том, как это выглядит конкретно, то, может быть, у наших слушателей сложится свое об этом представление. Хотя я понимаю, что довольно сложно говорить о том, как выглядит визуальный объект, но, мне кажется, хотя бы смысл его мы попробуем описать.

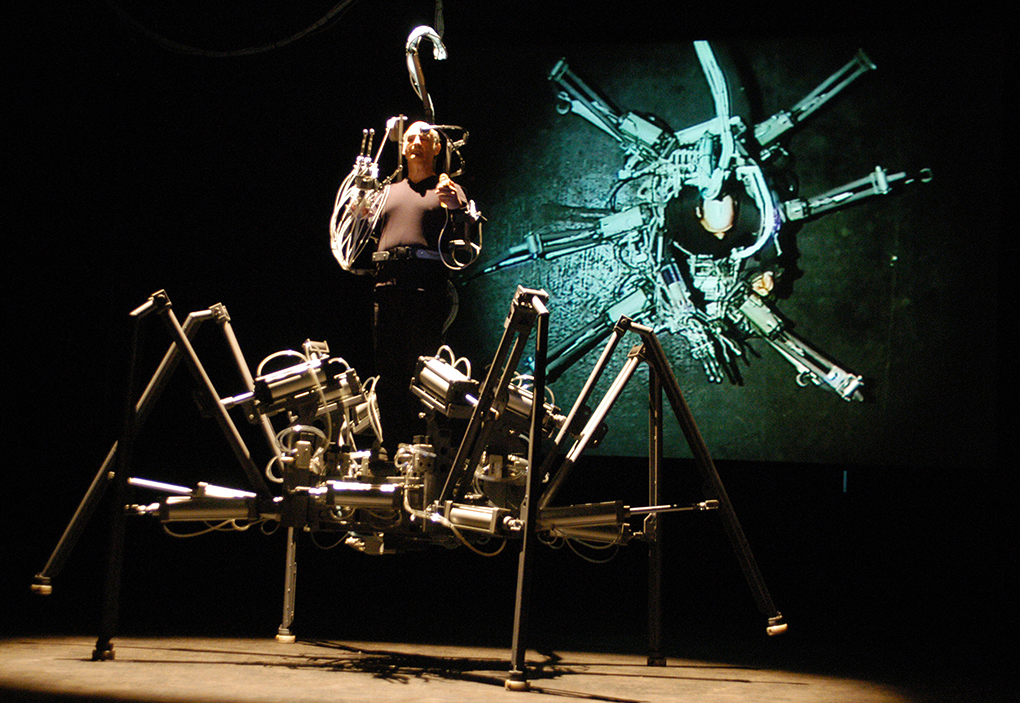

Дмитрий Булатов: Для меня понятие «science-art» — это термин с очень высокой, большой нагрузкой. Недаром его очень сложно перевести на русский язык, ибо это не «научное искусство», перевести его как «научное искусство» было бы неправильно. Я его для себя перевожу как «искусство исследования». И когда произносится термин «science-art», я сразу вспоминаю очень мощный проект австралийского художника Стеларка, который мы представляли весной на выставке «Наука как предчувствие» на «Винзаводе». Это художник, который вырастил у себя третье ухо на предплечье…

Это художник, который вырастил у себя третье ухо на предплечье…

Елена Фанайлова: Дима, он не сам все-таки его вырастил, а при помощи хирургов он это сделал.

Дмитрий Булатов: …с помощью хирургов, с помощью ученых. Но для меня этот проект не был бы «science-art» проектом, если бы это все ограничилось обыкновенной трансплантацией или пластикой. Дело в том, что это ухо не может слышать, это ухо работает в режиме передатчика. Он выводит динамики на челюсть, и если кто-то говорит на расстоянии 100 метров с ним, он слышит посредством этого уха голос говорящего у себя в голове. Но шутка начинается тогда, когда Стеларк открывает свой рот, — тогда кто-то может слышать изо рта Стеларка то, что ему говорит человек, находящийся на расстоянии 100 метров. Таким образом, Стеларк осуществляет перефункционализацию, то есть он изменяет функции органов. И вот здесь я вижу тему, на которую также можно говорить, когда художник изменяет функции органов, и делает это без видимой рациональной причины. Таким образом, он осуществляет поиск возможных альтернатив. И вот этот поиск возможных альтернатив уже можно характеризовать как художественный поиск, как исследование.

Таким образом, он осуществляет поиск возможных альтернатив. И вот этот поиск возможных альтернатив уже можно характеризовать как художественный поиск, как исследование.

Елена Фанайлова: Меня тоже этот проект поразил. И я хочу сказать, что это не просто вызов человеческому существованию в биологии, но он еще и какая-то, может быть, дополнительная возможность думать о том, как помогать инвалидизированным людям. Потому что, например, человек, который потерял слух полностью, он страдает тугоухостью в силу какой-то травмы, есть такие безнадежные случаи, возможно, такого рода проект – это какой-то поиск, я не говорю, что это панацея, безусловно, нет, это какой-то поиск направления, в котором продолжение утраченной функции может происходить.

Алексей Семихатов: Мне как раз кажется, что не нужно это воспринимать в практическом плане. В том, что Дима сказал, самое главное, и вы с этим согласились, что это делается без всякой нужды. И в этом искусство, собственно, близко к науке. Чистая наука развивается сама по себе, по своим собственным законам, и искусство развивается так же. Плюс в слове «science-art» нет корня, типа «fan» («веселье»), но там, несомненно, есть некая забава и некоторое веселье. Проект выставки весной на «Винзаводе» мне показался веселым – это роботы-«папарацци». Это явление, когда в толпу людей запускают такие штучки, которые ездят между людьми, не сталкиваются друг с другом и стараются, чтобы на них не наступили. У них есть камеры, у них есть какой-то компьютер, и они видят ваши лица, и компьютер умеет понимать, когда вы улыбаетесь. Автор проекта Кен Ринальдо тащится от того, что роботы манипулируют людьми. Почему? Потому что как только вы улыбаетесь, эта штука вас фотографирует и выкладывает ваши фотографии куда-то на сайт. В результате апеллирует к мощному человеческому чувству, как тщеславие. И люди в присутствии этих машинок делаются другими – они начинают улыбаться. Ну, что это? Науки здесь, конечно, не так много. Я не способен судить насчет того, много ли здесь искусства, но то, что вещь обращает на себя внимание и заставляет о себе говорить, и вообще интересна, с моей точки зрения, несомненно.

Чистая наука развивается сама по себе, по своим собственным законам, и искусство развивается так же. Плюс в слове «science-art» нет корня, типа «fan» («веселье»), но там, несомненно, есть некая забава и некоторое веселье. Проект выставки весной на «Винзаводе» мне показался веселым – это роботы-«папарацци». Это явление, когда в толпу людей запускают такие штучки, которые ездят между людьми, не сталкиваются друг с другом и стараются, чтобы на них не наступили. У них есть камеры, у них есть какой-то компьютер, и они видят ваши лица, и компьютер умеет понимать, когда вы улыбаетесь. Автор проекта Кен Ринальдо тащится от того, что роботы манипулируют людьми. Почему? Потому что как только вы улыбаетесь, эта штука вас фотографирует и выкладывает ваши фотографии куда-то на сайт. В результате апеллирует к мощному человеческому чувству, как тщеславие. И люди в присутствии этих машинок делаются другими – они начинают улыбаться. Ну, что это? Науки здесь, конечно, не так много. Я не способен судить насчет того, много ли здесь искусства, но то, что вещь обращает на себя внимание и заставляет о себе говорить, и вообще интересна, с моей точки зрения, несомненно.

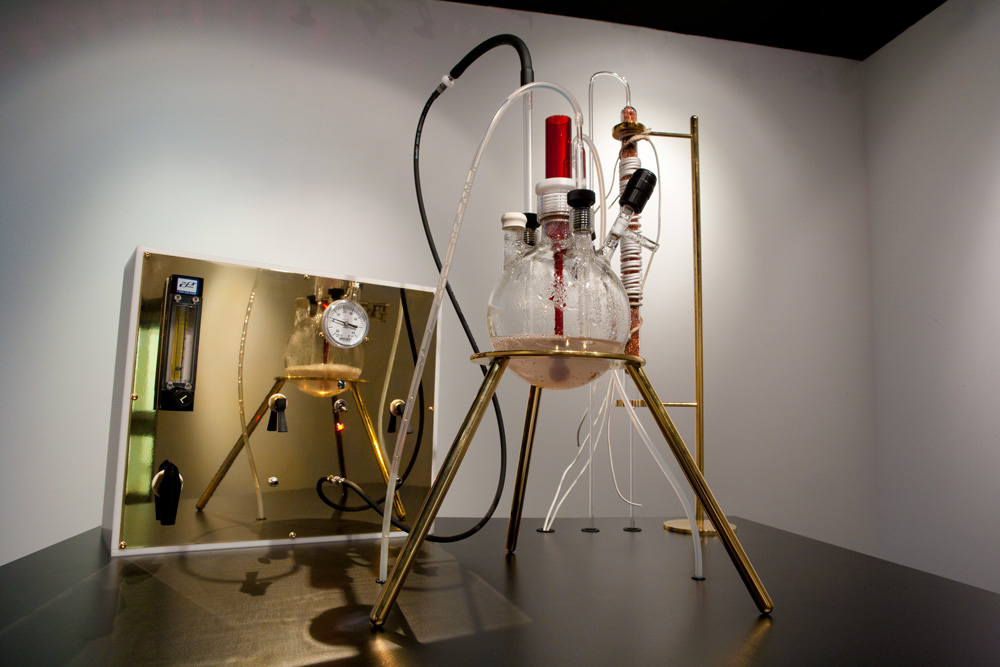

Константин Бохоров: Я начну с того, что в России, конечно, почти нет возможности увидеть эти работы, типичные для направления «science-art», это направление только еще вводится сюда. Первая выставка была «Наука как предчувствие», которую Дима организовал на «Винзаводе». И очень трудно описывать эти работы, поскольку мы сами знаем их по описанию. В то время как в научных центрах и на выставочных площадках в европейских странах, в Австралии, насколько я знаю, это очень развито. Я считаю эмблематичной для нашей темы работу Эдуарда Каца, которая называется «Бытие», или «Генезис». Поскольку основным элементом для нее послужила цитата из Библии, где говорится о том, что Господь дал человеку власть над рыбами, птицами и остальными животными. А что делает Эдуард Кац с этим лингвистическим посланием. Он кодирует его в 4-частном коде и на уровне ДНК вводит бактериям. Бактерии начинают размножаться, их размножение уже определяется этим кодом, и он вводит дальше это в живую материю, то есть как бы отсылает эту «фразу» обратно в природу. Это одна часть работы. Но к ней существует еще и репрезентационный образ. Когда он ее представляет, он представляет ее в виде, с одной стороны, инсталляции, где представлена культура бактерий с измененным генетическим кодом, с другой стороны, на стену он проецирует точное высказывание из Библии на нескольких языках, и с другой стороны, он делает видеопроекцию, где иллюстрирует этот биологический процесс. Причем видеопроекция уже сделана по законам видеодизайна, и она как бы организует все пространство инсталляционное, в которое попадает зритель. То есть зрителю удается пережить таинство научного искусства, «science-art», на нескольких уровнях и представить его себе и в символическом, и в чисто экспериментальном, лабораторном плане, и в чисто визуальном плане возможностей, которые дают видеопроекции. Я считаю, что это очень эмблематичная работа для «science-art».

Это одна часть работы. Но к ней существует еще и репрезентационный образ. Когда он ее представляет, он представляет ее в виде, с одной стороны, инсталляции, где представлена культура бактерий с измененным генетическим кодом, с другой стороны, на стену он проецирует точное высказывание из Библии на нескольких языках, и с другой стороны, он делает видеопроекцию, где иллюстрирует этот биологический процесс. Причем видеопроекция уже сделана по законам видеодизайна, и она как бы организует все пространство инсталляционное, в которое попадает зритель. То есть зрителю удается пережить таинство научного искусства, «science-art», на нескольких уровнях и представить его себе и в символическом, и в чисто экспериментальном, лабораторном плане, и в чисто визуальном плане возможностей, которые дают видеопроекции. Я считаю, что это очень эмблематичная работа для «science-art».

Елена Фанайлова: А это какая-то красочная видеоинсталляция?

Константин Бохоров: Она очень красочная, да. В окончательном исполнении она очень красочная как раз. Это пространство совершенного дизайна с элементами технологических элементов художественных в этом пространстве, и вместе с тем, с элементами научной лаборатории. Зритель переживает и таинство встречи с научной лабораторией, и с другой стороны, на него оказывается воздействие мультимедийными средствами современного искусства. Тут же звучит соответствующее звуковое сопровождение. То есть для зрителя создается некое храмовое пространство, где он может пережить научное таинство.

В окончательном исполнении она очень красочная как раз. Это пространство совершенного дизайна с элементами технологических элементов художественных в этом пространстве, и вместе с тем, с элементами научной лаборатории. Зритель переживает и таинство встречи с научной лабораторией, и с другой стороны, на него оказывается воздействие мультимедийными средствами современного искусства. Тут же звучит соответствующее звуковое сопровождение. То есть для зрителя создается некое храмовое пространство, где он может пережить научное таинство.

Дмитрий Булатов: Речь идет о том, что как раз в этой книге представлены 46 видео-документальных фильмов, рассказывающих о самых выдающихся работах, с моей точки зрения, как куратора проекта. Поэтому мы можем говорить, что зритель может увидеть эти работы и как это все выглядит на DVD-дисках. То есть это и было целью моей работы – принести выставку в каждый дом. Чтобы человек не шел куда-то на выставку, а спокойно сел и мог спокойно посмотреть эти работы дома, поразмыслить над ними.

Андрей Ваганов: Прежде всего, я должен сказать, что я вспоминаю выставку «Наука как предчувствие», и что называется, я подкинулся, что ли, на название само – «Наука как предчувствие». По-моему, с одной стороны, метафорическое, с другой стороны, очень точное по смыслу — определение этой сферы умственной активности человека, что такое наука. В то же время, много очень пластов за этим коротким названием стоит. Я не знаю, кто это придумал, может быть, Дима Булатов придумал, но кто придумал, тот молодец. Меня зацепило само название даже этой выставки. А на самой выставке, вспоминая ретроспективно, никуда не денешься, может быть, это мое извращенное сознание, но, прежде всего, вспоминается мне замечательный, круглый, невысокий загончик, в котором бегают две тележки, снабженные электромоторами и различными датчиками. Я даже не могу сказать, что это антропоморфное, это просто тележки с неким набором деталей. Но одна из этих тележек изображает мужчину, а другая изображает, соответственно, женщину. То есть одна фаллоподобная, а вторая вагиноподобная тележки. И с помощью датчиков они бегают-бегают по загончику, находят друг друга в итоге, и происходит по-настоящему… Собственно, весь народ, который стоит вокруг этого загончика и хохочет, воспринимает это как совокупление. Я думаю, все это проецируют на свой какой-то жизненный опыт. Это вызывает смех, улыбки, обсуждение. Люди протягивают руки с указательными пальцами. Это все выглядит забавно. И это запоминается, может быть, как раз своей простотой. Но у меня есть большие сомнения, что «science-art» можно отнести к сфере искусства. И я должен сказать, что уловлено в этой работе Поля Граньона, вот эти совокупляющиеся роботы, собственно, об этом еще, по-моему, Зигмунд Фрейд больше 100 лет назад сказал, что человечество всегда смеется над тремя вещами: сексом, отправлениями прямой кишки и над своим правительством. И для меня это представление о «science-art» современном некое.

То есть одна фаллоподобная, а вторая вагиноподобная тележки. И с помощью датчиков они бегают-бегают по загончику, находят друг друга в итоге, и происходит по-настоящему… Собственно, весь народ, который стоит вокруг этого загончика и хохочет, воспринимает это как совокупление. Я думаю, все это проецируют на свой какой-то жизненный опыт. Это вызывает смех, улыбки, обсуждение. Люди протягивают руки с указательными пальцами. Это все выглядит забавно. И это запоминается, может быть, как раз своей простотой. Но у меня есть большие сомнения, что «science-art» можно отнести к сфере искусства. И я должен сказать, что уловлено в этой работе Поля Граньона, вот эти совокупляющиеся роботы, собственно, об этом еще, по-моему, Зигмунд Фрейд больше 100 лет назад сказал, что человечество всегда смеется над тремя вещами: сексом, отправлениями прямой кишки и над своим правительством. И для меня это представление о «science-art» современном некое.

Елена Фанайлова: Я думаю, что это одно из направлений «science-art». Меня как раз, как и Андрея Ваганова, увлекает человеческая проекция. Потому что мне понравился робот Пако. Это проект Карлоса Корпы и Анны Гарсия. Автоматический уличный онлайн-поэт. Он наделен всеми худшими чертами богемного персонажа. Он клянчит деньги, он пристает к прохожим, в то же время он выдает тонны каких-то стихотворений. И в голове у него, насколько я понимаю, каша из испанских и английских слов, и это отчасти какие-то автоматические стихи.

Меня как раз, как и Андрея Ваганова, увлекает человеческая проекция. Потому что мне понравился робот Пако. Это проект Карлоса Корпы и Анны Гарсия. Автоматический уличный онлайн-поэт. Он наделен всеми худшими чертами богемного персонажа. Он клянчит деньги, он пристает к прохожим, в то же время он выдает тонны каких-то стихотворений. И в голове у него, насколько я понимаю, каша из испанских и английских слов, и это отчасти какие-то автоматические стихи.

Алексей Семихатов: Я хотел бы сказать, что в том, о чем говорил Андрей, есть еще замечательный и дополнительный фрейдистский элемент: над этой замечательной спаривающейся парой присутствует третий, совершенно фрустрированный робот, который не может принять участие в этой веселье, и он мечется внутри загородки, — и вызывает, я думаю, не меньшее количество внимания со стороны публики. И как Андрей сказал, если публика проецирует это на свой собственный жизненный опыт, значит, этот фрустрированный робот совершенно несчастный, он исключен из этого веселья.

А еще я хотел бы продолжить мысль Андрея в том плане, что Андрей сказал, что это нельзя отнести к искусству, по его мнению, возможно, нельзя, ну, к науке, разумеется, это тоже нельзя отнести. Что, видимо, и делает «science-art» уникальной вещью, существующей сама по себе.

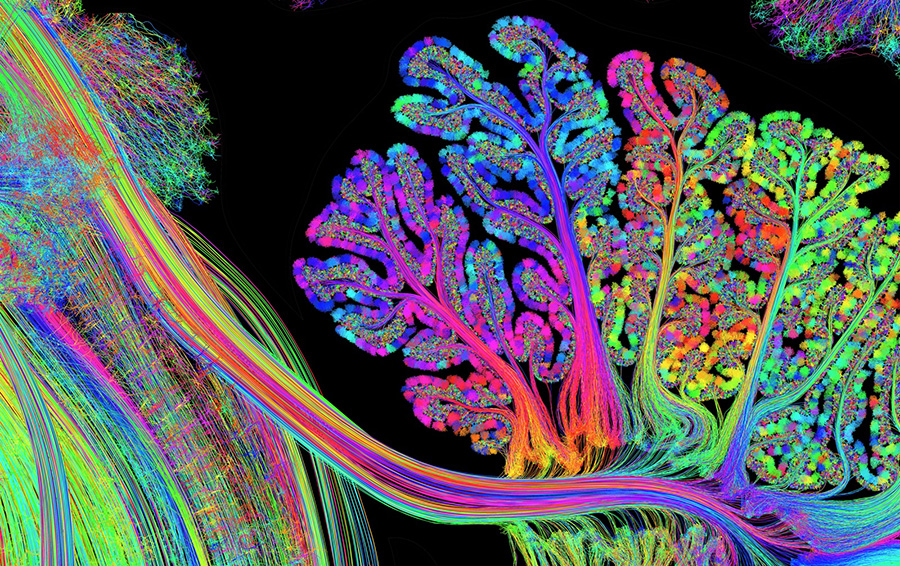

Владимир Губайловский: Я бы хотел вернуться немножко в прошлое. То есть первый, пожалуй, проект, который я бы назвал принадлежащим к «science-art», на самом деле, это фрактальная геометрия, придуманная в свое время Бенуа Мандельбротом.

Елена Фанайлова: Володя, давайте мы поясним для публики, что это такое, и почему вы считаете, что это объект «science-art».

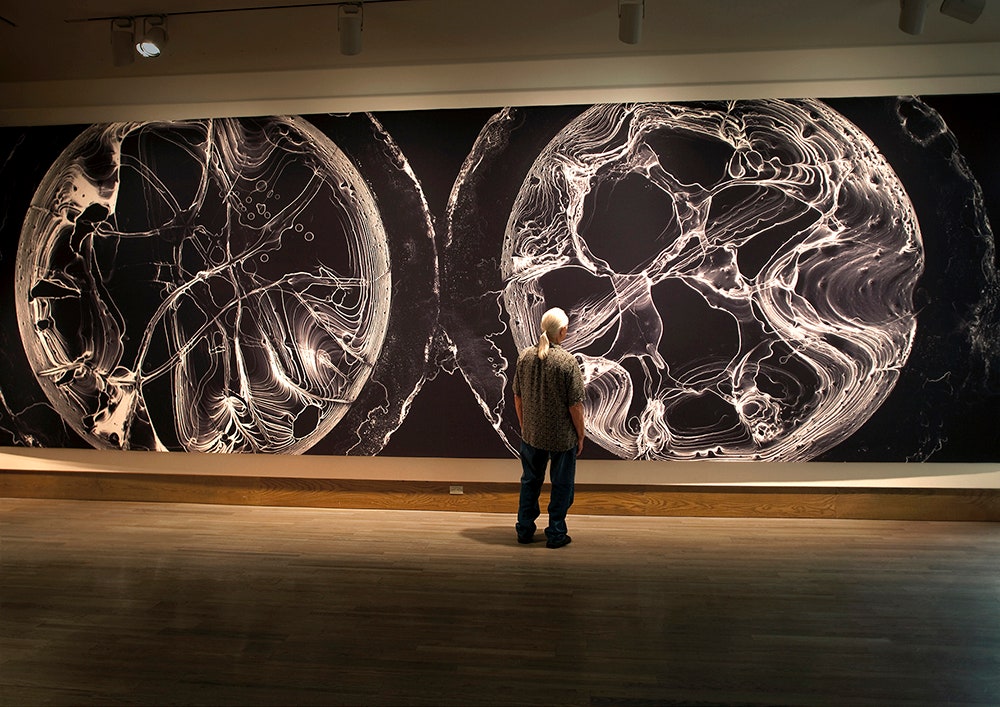

Владимир Губайловский: Книга Мандельброта «Фрактальная геометрия природы» вышла во второй половине 80-ых годов. И появилась она довольно неожиданно. То есть Бенуа занимался тем, что он исследовал некое множество, будучи математиком и лингвистом, которое он увидел только тогда, когда начал его выводить на бумагу и показывать на дисплее. До этого он его не различал. А дальше началась очень интересная жизнь у фрактальной геометрии. Там появились программы, которые умеют рисовать совершенно удивительные объекты, потом их научились раскрашивать. И это объекты с так называемой дробной размерностью. То есть это не одномерные и не двумерные объекты. Когда их раскрасили, оказалось, что это необыкновенно красиво. И я бы сказал, если уж мы говорим о «science-art», то здесь искусство, то есть визуализация некоторого объекта, она привела к открытию целого научного направления. И мало того, оказалось, что науки там не так много, но она там есть. Удалось открыть знаменитое «множество Мандельброта». И мне вспоминается замечательная книжка «Красота фрактального мира» — это просто альбом художественный, где фракталы, очень странные объекты, и я боюсь, что описать их довольно трудно, — это бесконечно изломанные линии, бесконечно изломанные площади, но они необыкновенно красивы.

До этого он его не различал. А дальше началась очень интересная жизнь у фрактальной геометрии. Там появились программы, которые умеют рисовать совершенно удивительные объекты, потом их научились раскрашивать. И это объекты с так называемой дробной размерностью. То есть это не одномерные и не двумерные объекты. Когда их раскрасили, оказалось, что это необыкновенно красиво. И я бы сказал, если уж мы говорим о «science-art», то здесь искусство, то есть визуализация некоторого объекта, она привела к открытию целого научного направления. И мало того, оказалось, что науки там не так много, но она там есть. Удалось открыть знаменитое «множество Мандельброта». И мне вспоминается замечательная книжка «Красота фрактального мира» — это просто альбом художественный, где фракталы, очень странные объекты, и я боюсь, что описать их довольно трудно, — это бесконечно изломанные линии, бесконечно изломанные площади, но они необыкновенно красивы.

Елена Фанайлова: И я здесь, как доктор по первому образованию, не могу не добавить, что, конечно, мне приходят на ум и пространственные модели ДНК, и вся та красота невидимого мира, которая открылась человечеству, когда был изобретен микроскоп, и как красиво выглядят гистологические срезы (если кто понимает). В общем, простор большой для разговора.

В общем, простор большой для разговора.

Дмитрий Булатов: Я бы сразу заметил, что представители, по меньшей мере, искусства, кто здесь сидит за столом, сразу потянули руки. По поводу фракталов я бы хотел заметить следующее. Все-таки «science-art» — это ответвление современного искусства, представители которого используют высокие технологии, концептуальные основания и научно-исследовательские методики при производстве своих произведений. И в этом отношении, безусловно, фракталы очень красивы. Но здесь сразу поднимается вопрос по поводу красоты в современном искусстве. И я бы говорил, что это имеют отношение к искусству фракталы, но к современному искусству это не имеет, с моей точки зрения, никакого отношения. Поскольку вопросы визуализации, поднимаемые современным искусством, — это обманка. Ведь ученые, в первую очередь, заинтересованы в художниках с просьбой: «Визуализируйте научные процессы». Но необходимо понимать, что современное искусство не должно идти на эту обманку. Это собственное и, в общем, независимое направление, в котором художники занимаются своими изысканиями, и они не обязаны работать в качестве дизайнеров для представителей науки.

Это собственное и, в общем, независимое направление, в котором художники занимаются своими изысканиями, и они не обязаны работать в качестве дизайнеров для представителей науки.

Владимир Губайловский: Я бы хотел сказать вот о какой вещи. Дело в том, что фрактальная геометрия, несмотря на всю свою простоту, она дала художникам повод для реализации их идей. То есть был такой сайт (я думаю, что он и сейчас существует) «Fraktal Explorer», где каждый человек может написать некий фрагмент текста (как правило, на Паскале), который встраивается в программу — и порождает тот фрактал, который человек запрограммировал. В принципе, там огромный простор для художественного поиска.

Елена Фанайлова: Как раз мы подошли к тому моменту, который меня дико интересует. Если очень грубо сказать, то меня интересует, кто кому служит — искусство науке или наука искусству – на пространстве «science-art».

Алексей Семихатов: Я хотел бы вернуться к словам Димы, только что сказанным, о том, что художник не должен быть чисто визуализатором и чисто дизайнером для науки. Действительно, если считать, что «science-art» — это какой-то шаг со стороны искусства в направлении науки, только в направлении, только маленький шаг, то разумно спросить: есть ли в науке шаги в направлении искусства? Есть глубокая проблема – это внутренняя, скрытая красота, которая присутствует в науке. Проблема состоит в том, что эту красоту математической формулой, например, трудно увидеть, не будучи специалистом. Тем не менее, красота была движущим мотивом часто, например, в написании таких вещей, как уравнение Дирака, фундаментального понятия, фундаментальной сущности в современной теоретической физике.

Действительно, если считать, что «science-art» — это какой-то шаг со стороны искусства в направлении науки, только в направлении, только маленький шаг, то разумно спросить: есть ли в науке шаги в направлении искусства? Есть глубокая проблема – это внутренняя, скрытая красота, которая присутствует в науке. Проблема состоит в том, что эту красоту математической формулой, например, трудно увидеть, не будучи специалистом. Тем не менее, красота была движущим мотивом часто, например, в написании таких вещей, как уравнение Дирака, фундаментального понятия, фундаментальной сущности в современной теоретической физике.

А какие шаги от науки к искусству… Ну, это, как Владимир сказал, визуализация. Но когда вы рассчитали на компьютере замечательно красивую картинку в соответствии со всеми современными уравнениями общей теории относительности и современными понятиями о том, что там происходит, рассчитали картинку падения материи на «черную дыру», и показываете эту картинку представителю искусства, он говорит: «Слушай, у тебя классно получается! Но почему у тебя, чем ближе туда, она делается все более белой и все более яркой? Сделай ее более красной – будет больше похоже на вагину, будет гораздо более сексуальный образ, и будет гораздо доходчивее с точки зрения искусства, с точки зрения восприятия». Я хочу сказать, что я вижу здесь… если не считать внутреннюю, скрытую красоту – это отдельная тема, я вижу очень большое расстояние, разрыв между тем, что делает ученый у себя в лаборатории, пусть даже он смотрит на гистологические срезы, и что по определению направлено на очень немногих, на специалистов, и тем, что делает искусство, которое, по-видимому, по определению должно быть доступно человеку с улицы. Создает ли «science-art» мост над этим разрывом? С моей точки рения, конечно, нет. Но, может быть, когда-нибудь «science-art» сможет несколько сблизить эти две области человеческой деятельности.

Я хочу сказать, что я вижу здесь… если не считать внутреннюю, скрытую красоту – это отдельная тема, я вижу очень большое расстояние, разрыв между тем, что делает ученый у себя в лаборатории, пусть даже он смотрит на гистологические срезы, и что по определению направлено на очень немногих, на специалистов, и тем, что делает искусство, которое, по-видимому, по определению должно быть доступно человеку с улицы. Создает ли «science-art» мост над этим разрывом? С моей точки рения, конечно, нет. Но, может быть, когда-нибудь «science-art» сможет несколько сблизить эти две области человеческой деятельности.

Елена Фанайлова: Я бы хотела, чтобы мы прослушали два противоположных мнения, два подхода к этой проблеме. Первый комментарий – это Марина Аствацатурян, она биолог-генетик и научный обозреватель «Эхо Москвы». Собственно, она была на выставке под названием «Наука как предчувствие», которую курировал Дмитрий Булатов. Выставка в Центре современного искусства «Винзавод» прошла весной, и была первой ласточкой «science-art» на территории России, крупный проект, международный. И вот впечатления Марины и от этой выставки, и вообще от этого направления.

И вот впечатления Марины и от этой выставки, и вообще от этого направления.

Марина Аствацатурян: Вот у меня как раз встречный вопрос. Они пытаются использовать эти средства или же, как заявляли, по-моему, организаторы, наоборот, они пытались облегчить понимание научных вещей? Это очень важный, ключевой вопрос. Готовясь посетить эту выставку, я представляла себе, что может быть, и в голове вертелась концепция – это известная вещь, еще в 60-ые годы у нас было опубликовано – Чарльза Перси Сноу, английского писателя и физика. Есть маленькая брошюрка, которая называется «Две культуры». Одна, условно говоря, гуманитарная, а другая – научная. И по его концепции, они никогда не пересекаются. Им очень трудно найти точки соприкосновения, практически невозможно. И я с этим абсолютно согласна, что эти два мира никогда не найдут общего языка, к сожалению, может быть. В связи с этим тогда встает вопрос: кто кого обслуживает? Наука своей генной инженерией, биотехнологией дает инструментарий художнику или, наоборот, искусство пытается помочь обывателю понять, что происходит в мире науки? Потому что просто сплестись в экстазе им не удастся. Если рассуждать во взаимном обслуживании, то если это искусство хочет показать, что такое наука, то это явно не получилось. Потому что мы знаем не понаслышке и генную инженерию, и биоинженерию. И то, что было показано на стендах, все выглядит не так на самом деле. Какие-то пришитые органы, какие-то переползающие куда-то клетки – это все не так. Значит, это уже неадекватно. Если это делается для привлечения внимания, ну, привлечь внимание неэстетичными способами, как мне кажется, невозможно. Таким образом, я не вижу смысла в попытках такого слияния. При чем здесь наука? Наука здесь вообще не при чем, и науке это не поможет. А молодежь, может быть, даже оттолкнет.

Если рассуждать во взаимном обслуживании, то если это искусство хочет показать, что такое наука, то это явно не получилось. Потому что мы знаем не понаслышке и генную инженерию, и биоинженерию. И то, что было показано на стендах, все выглядит не так на самом деле. Какие-то пришитые органы, какие-то переползающие куда-то клетки – это все не так. Значит, это уже неадекватно. Если это делается для привлечения внимания, ну, привлечь внимание неэстетичными способами, как мне кажется, невозможно. Таким образом, я не вижу смысла в попытках такого слияния. При чем здесь наука? Наука здесь вообще не при чем, и науке это не поможет. А молодежь, может быть, даже оттолкнет.

Елена Фанайлова: Но, может быть, это поможет искусству, Марина?

Марина Аствацатурян: А вот это надо посмотреть. Сейчас трудно судить. Потому что как обыватель, я не искусствовед, мне кажется, искусство, спустя, по крайней мере, несколько десятилетий, оценивается адекватно более-менее. Так что про искусство я не знаю. Может быть, спустя какое-то время это и будет искусством. Сегодня, на мой взгляд, это не искусство. Потому что искусство – это что-то такое завораживающее, что трогает какие-то струны. Ну, не трогает. Ходила я по этому «Винзаводу» и совершенно искренне пыталась что-то уловить, получить удовольствие. Не получается.

Так что про искусство я не знаю. Может быть, спустя какое-то время это и будет искусством. Сегодня, на мой взгляд, это не искусство. Потому что искусство – это что-то такое завораживающее, что трогает какие-то струны. Ну, не трогает. Ходила я по этому «Винзаводу» и совершенно искренне пыталась что-то уловить, получить удовольствие. Не получается.

Елена Фанайлова: Марина, почему вы так пессимистичны в основании методологии искусства и науки? Если я вас правильно поняла, они никогда не сольются именно потому, что у них разные методологии. Верно?

Марина Аствацатурян: Нет, не методология. Мировоззрение. Человек искусства видит мир, как мне кажется, не так, как его видит человек науки. Я понимаю, что есть примеры, когда человек из науки становится художником или поэтом, происходит какая-то трансформация. А почему она происходит? Об этом ученые могут сказать, я не думаю, что искусствоведы. В моем представлении, это разные мировоззрения, разные миры даже. Мне кажется, у них даже мозг по-разному работает. Специальных исследований проводилось очень мало, ну, какие-то отдельные есть – музыканты, математики. Давно были такие работы. Все равно это люди с разным мировоззрением: люди искусства и ученые. Хотя и там, и там присутствует творчество. И там, и там должно быть вдохновение, без него невозможно. Но это разное. Все-таки нет иррационального в науке. Даже когда говорят о предчувствии, интуиции, значит, научная интуиция – это хороший базис знаний, опыта. Интуиция в науке – это, прежде всего, знания. Может быть, это не осознано, но накопленный опыт и накопленные знания приводят к предчувствию какого-то открытия – и оно происходит. Но на голом месте этого не бывает.

Мне кажется, у них даже мозг по-разному работает. Специальных исследований проводилось очень мало, ну, какие-то отдельные есть – музыканты, математики. Давно были такие работы. Все равно это люди с разным мировоззрением: люди искусства и ученые. Хотя и там, и там присутствует творчество. И там, и там должно быть вдохновение, без него невозможно. Но это разное. Все-таки нет иррационального в науке. Даже когда говорят о предчувствии, интуиции, значит, научная интуиция – это хороший базис знаний, опыта. Интуиция в науке – это, прежде всего, знания. Может быть, это не осознано, но накопленный опыт и накопленные знания приводят к предчувствию какого-то открытия – и оно происходит. Но на голом месте этого не бывает.

Елена Фанайлова: Марина достаточно критично относится вообще к самой идее «science-art».

И мы послушаем доктора технических наук Бориса Ивановича Кудрина. Он «отец-основатель» так называемой техноэволюции, то есть направления, которое говорит о том, что человека, эволюционирующего биологически, уже не существует, а существует человек, эволюционирующий вместе с технологиями.

Борис Кудрин: Главное, что существует техноэволюция. Техноэволюция объективна, то есть она от человека не зависит.

Елена Фанайлова: Техноэволюция – это эволюция технического вместе с человеческим?

Борис Кудрин: Да. Но дело в том, что техническое определяет человека сейчас. Вы уже сами ничего не делаете, а все, что вокруг вас, сделано кем-то другим. Человек сам, как личность, уже давно ничего не делает, а живет трудом предыдущих поколений и еще чего-то. Техноэволюция объективна, там есть какой-то вектор. Вектор применительно к человеку конкретно заключается в том, чтобы как можно быстрее и хорошо органику заменить на всякие железяки, чтобы человека можно было чинить в любой момент. Одна сложность – что делать с мозгом, с интеллектом? Вроде бы, очень трудно заменить его. А всякие руки-ноги – это уже сейчас достигнутый этап. Есть одна штука крайне важная. Когда-то Ньютон и Максвелл нарисовали первую картину мира и думали, что все можно сделать строго. В начале прошлого века сказали, что мир вероятностный, и сделать точно нельзя. Даже близнецы друг от друга отличаются. В технике еще больше. Одинаковыми изделия не сделаешь, там всегда есть допуск. Но природа техническая дальше пошла, она стала собирать большие сообщества чего угодно. Вот в вашей квартире куча всяких вещей, и вы думаете, что вы очередную занавеску или стол, или телевизор покупаете? Ничего подобного! Вещи, которые вас окружают, говорят: «Нет, ты купи под цвет обоев. Ты купила такой-то пылесос, хотя по деньгам надо холодильник такой-то». А мы думаем, что мы чего-то собой представляем.

В начале прошлого века сказали, что мир вероятностный, и сделать точно нельзя. Даже близнецы друг от друга отличаются. В технике еще больше. Одинаковыми изделия не сделаешь, там всегда есть допуск. Но природа техническая дальше пошла, она стала собирать большие сообщества чего угодно. Вот в вашей квартире куча всяких вещей, и вы думаете, что вы очередную занавеску или стол, или телевизор покупаете? Ничего подобного! Вещи, которые вас окружают, говорят: «Нет, ты купи под цвет обоев. Ты купила такой-то пылесос, хотя по деньгам надо холодильник такой-то». А мы думаем, что мы чего-то собой представляем.

Елена Фанайлова: Искусство и наука на современном этапе могут помочь друг другу в понимании мира?

Борис Кудрин: Безусловно. Дело в том, что писать одни формулы невозможно. Не зря Эйнштейн на скрипке играл. Искусство, оно же не формализуемое. И как не формализуемая штука оно обогащает того, кто собирается что-то открыть или еще что-то. То есть без искусства наука и техника не могут развиваться. Во всех приличных открытиях обязательно каким-то образом присутствовало искусство. Не мешало бы каждому инженеру ходить на хорошие спектакли, потому что это стимулирует его интеллектуальное творчество. Интеллект, вот эта необычность, которая есть в искусстве, заставляет же думать. С нуля вдруг – раз, и появилось новое искусство.

То есть без искусства наука и техника не могут развиваться. Во всех приличных открытиях обязательно каким-то образом присутствовало искусство. Не мешало бы каждому инженеру ходить на хорошие спектакли, потому что это стимулирует его интеллектуальное творчество. Интеллект, вот эта необычность, которая есть в искусстве, заставляет же думать. С нуля вдруг – раз, и появилось новое искусство.

Елена Фанайлова: Борис Иванович, а как вы относитесь к тому, что современное искусство берет какие-то технологии из науки, какие-то элементы из генной инженерии, из биотехнологий, из робототехники и делает эти технологии, эти инструменты предметом искусства? Есть ли, на ваш взгляд, в этом что-то, может быть, не очень корректное? Или вы думаете, что это может быть?

Борис Кудрин: Главное направление развития всего… мы волей-неволей должны эту реальность, которая вокруг нас, менять на техническую. Где вы видели сейчас цветы? В каждой гостинице куча цветов, но редко – живые. То есть мы реальность настоящую начинаем заменять технической реальностью. Это, конечно, печально для людей, которые помнят, что такое природа, но я знаю многих людей, которые и из автомобиля-то с неохотой вылезают.

То есть мы реальность настоящую начинаем заменять технической реальностью. Это, конечно, печально для людей, которые помнят, что такое природа, но я знаю многих людей, которые и из автомобиля-то с неохотой вылезают.

Елена Фанайлова: Вот доктор технических наук Борис Иванович Кудрин, с его представлениями о том, как развивается современное человечество и какое место в этом развитии должно быть отведено союзу науки и искусства.

Мы можем комментировать эти выступления или развивать то, о чем мы говорили. В частности, проблема соотношения искусства и науки на территории «science-art» мне представляется очень важной. Мы уже заговорили о том, кто кому служит. Или, как сказала обозреватель «Эхо Москвы», кто кого обслуживает.

Константин Бохоров: Мне хочется навести некоторый порядок в нашу систематизацию предмета. Борис Иванович, как вы сказали, разрабатывает идею техноэволюции. Но я вспоминаю, что еще в 30-ые годы Вальтер Беньямин к своей статье «Произведение искусства в эпоху его технического воспроизведения» предпосылает эпиграф из Элюара, где Элюар выдвигает те же идеи. Он говорит: «Сейчас появляется техника, и в нашем мире уже не осталось ничего, развитие чего этой техникой не обусловлено». То есть идея эта не нова. И проблема, с которой столкнулось человечество в ХХ веке, восходит еще к эпохе промышленной революции в XIX веке. В принципе, тогда уже выходит проблема взаимоотношений культуры и науки, она становится в центре исследований многих ученых. Ницше об этом пишет. Это тема очень фундированная, на самом деле.

Он говорит: «Сейчас появляется техника, и в нашем мире уже не осталось ничего, развитие чего этой техникой не обусловлено». То есть идея эта не нова. И проблема, с которой столкнулось человечество в ХХ веке, восходит еще к эпохе промышленной революции в XIX веке. В принципе, тогда уже выходит проблема взаимоотношений культуры и науки, она становится в центре исследований многих ученых. Ницше об этом пишет. Это тема очень фундированная, на самом деле.

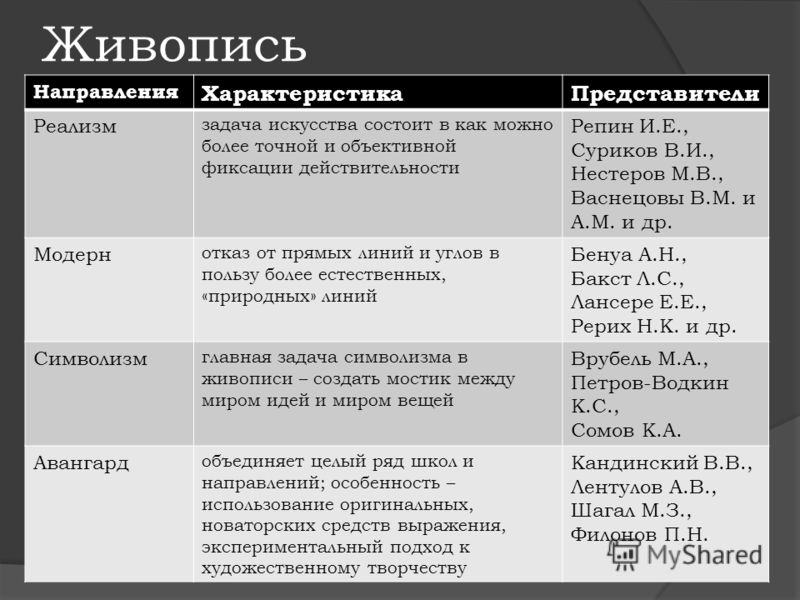

Но мне хочется точнее определить, о чем мы говорим. Мы говорим о «science-art». Это явление именно современного искусства, что называется «contemporary art» по-английски. Разумеется, уже в «modern art» эта тема была одной из ключевых для развития «modern art» даже.

Елена Фанайлова: Давайте мы поясним, что «modern art» — условно говоря, это искусство начала ХХ века…

Константин Бохоров: Это авангард, это футуризм. И как вы помните, футуризм, идеи Маринетти связаны именно с техногенным обществом, с влиянием техники на культуру с тем, что техника начинает обуславливать культуру. Маринетти все эти идеи претворяет, конечно, в более традиционных медиа – в живописи, в музыке. Но даже в музыке начинает Руссоло использовать различные технические устройства для извлечения шумов. Футуристы ставят балет про робота, например, они занимаются аэроживописью, что, в общем-то, является предтечами «science-art». Там еще нет проникновения, еще нет отказа от традиционных средств выражения. Это все-таки в тех жанрах, которые были распространены в традиционной культуре тогда – театр, живопись, балет.

Маринетти все эти идеи претворяет, конечно, в более традиционных медиа – в живописи, в музыке. Но даже в музыке начинает Руссоло использовать различные технические устройства для извлечения шумов. Футуристы ставят балет про робота, например, они занимаются аэроживописью, что, в общем-то, является предтечами «science-art». Там еще нет проникновения, еще нет отказа от традиционных средств выражения. Это все-таки в тех жанрах, которые были распространены в традиционной культуре тогда – театр, живопись, балет.

Елена Фанайлова: И я бы сказала, что дизайн тоже, который критиковал Дмитрий Булатов.

Константин Бохоров: Дизайн, конечно. Литература, вы помните, там появляется образ сверх-Икара в писаниях Маринетти, появляется футурист Мафарка, человек с измененной биологической природой, и так далее. Причем вы понимаете, что это все опирается тоже на огромную традицию фантастического романа, который возник в XIX веке, и который потом пышным цветом расцвел в формах популярного искусства в ХХ веке. И это тоже еще одна из областей, которая развивается параллельно «science-art». И «science-art» выделяется из всей этой проблематики, как нечто другое, поскольку «science-art» начинает экспериментировать напрямую с артефактами науки. Художник берет себе в смысле творческого инструментария именно инструментарий науки.

И это тоже еще одна из областей, которая развивается параллельно «science-art». И «science-art» выделяется из всей этой проблематики, как нечто другое, поскольку «science-art» начинает экспериментировать напрямую с артефактами науки. Художник берет себе в смысле творческого инструментария именно инструментарий науки.

Елена Фанайлова: Мне во время вашего рассказа на память пришло чудовище Франкенштейн Мэри Шелли.

Константин Бохоров: Это тот образ, с которого и начинается «science-art».

Елена Фанайлова: Не является ли все это (я выступлю в роли критика ужасного), весь «science-art» вот таким Франкенштейном? То есть проекцией желания человека при помощи технических средств обрести какое-то могущество, какие-то новые качества тела. И если очень грубо ставить вопрос, не является ли все это профанацией?

Константин Бохоров: Это фундировано очень глубокими мировоззренческими и философскими концепциями именно ХХ века. И кроме Франкенштейна. В книге Дмитрия Булатова рассматривается такая тема, как химеры, химеризация. Это тоже уже существует в фантазии. Она дальше развивается, превращается в Франкенштейна и так далее. Это очень глубокая, лежащая в подсознании тема, которую вытаскивает «science-art».

И кроме Франкенштейна. В книге Дмитрия Булатова рассматривается такая тема, как химеры, химеризация. Это тоже уже существует в фантазии. Она дальше развивается, превращается в Франкенштейна и так далее. Это очень глубокая, лежащая в подсознании тема, которую вытаскивает «science-art».

Дмитрий Булатов: Я бы хотел чуть-чуть сфокусировать вот то отличие «science-art» от футуризма и направлений начала ХХ века в том, что «science-art» используют в качестве средства для своего выражения новейшие научно-технологические методики, как робототехника, био- и генная инженерия, инженерия тканей, стволовых клеток и так далее. И в этом отношении от науки «science-art» также отличается, поскольку «science-art» не столько поддерживает технологические версии современности, сколько очерчивает границы их применимости. И таким образом, он не обслуживает науку впрямую, он дает дополнительный диапазон тех версий реальности, которые отличаются от возможного будущего. И здесь «science-art» не принадлежит полностью ни искусству, ни науке. Это третье образование, как раз та невозможная вещь, о которой говорила в столь пессимистичных тонах Марина, это попытка все-таки найти те области пересечения… Ведь известно, что самые интересные новинки, новации и области проблематизации возникают на пересечении в междисциплинарных областях. И в этом отношении, кстати, очень много примеров, когда ученые не просто пошли живописью заниматься, а которые представляют свои собственные наработки в качестве художественных произведений, сами себя ограничивая в сферах применимости. Это очень важное отличие от науки и от искусства, это третье образование.

Это третье образование, как раз та невозможная вещь, о которой говорила в столь пессимистичных тонах Марина, это попытка все-таки найти те области пересечения… Ведь известно, что самые интересные новинки, новации и области проблематизации возникают на пересечении в междисциплинарных областях. И в этом отношении, кстати, очень много примеров, когда ученые не просто пошли живописью заниматься, а которые представляют свои собственные наработки в качестве художественных произведений, сами себя ограничивая в сферах применимости. Это очень важное отличие от науки и от искусства, это третье образование.

Елена Фанайлова: А я вспомнила бы еще и о такой проблеме «science-art», как постановка моральной проблематики о применимости новых технологий, в частности, в том, что касается генной инженерии и биотехнологий.

Алексей Семихатов: Кстати, возвращаясь к двум мнениям, которые мы сейчас услышали. Мнение Кудрина мне комментировать трудно, и там особенно нечего комментировать в том смысле, что, видимо, он несколько отстал от жизни, поскольку не технологическая эволюция сейчас определяет будущее человека, а генно-инженерные эволюции, если хотите. Мы можем жить дольше, мы можем себе органы выращивать, и все можно отдельно обсуждать. Но дело не в том, что плоскогубцы или экскаватор, или домкрат являются усилителем руки, а в том, что мы вмешиваемся на молекулярном уровне, а также в том, что на информационном уровне мы можем обсуждать квантовый компьютер, будущее искусственного интеллекта и так далее. Это мы больше, наверное, не будем обсуждать. То, что сказал Кудрин, мне кажется, особенно комментировать нечего.

Мы можем жить дольше, мы можем себе органы выращивать, и все можно отдельно обсуждать. Но дело не в том, что плоскогубцы или экскаватор, или домкрат являются усилителем руки, а в том, что мы вмешиваемся на молекулярном уровне, а также в том, что на информационном уровне мы можем обсуждать квантовый компьютер, будущее искусственного интеллекта и так далее. Это мы больше, наверное, не будем обсуждать. То, что сказал Кудрин, мне кажется, особенно комментировать нечего.

В том, что сказала Марина Аствацатурян, я услышал много параллельного в словах Константина и Дмитрия, хотя они говорят оптимистично, а Марина говорит пессимистично. Мне кажется, что они говорят одно и то же. Константин выразил это словами «не является ли «science-art» профанацией». «Science-art» является профанацией, если воспринимать его как ответвление науки. Он не является ответвлением науки, это вещь в себе, прекрасно имеющая право на собственное существование. А если хотите, это спекуляция на науке, которая… я слово «спекуляция» употребляю в хорошем смысле, потому что она привлекает внимание общества к тому, что есть два способа постижения реальности – это научный способ и способ через искусство. «Science-art» не находится на пересечении того и другого, потому что эти множества пересекаются как-то очень не прямым образом. «Science-art» — это отдельная вещь, если хотите, надстройка над тем и другим, не сводящаяся уж точно к науке. А каково его взаимоотношение с традиционным искусством, здесь уже говорилось.

«Science-art» не находится на пересечении того и другого, потому что эти множества пересекаются как-то очень не прямым образом. «Science-art» — это отдельная вещь, если хотите, надстройка над тем и другим, не сводящаяся уж точно к науке. А каково его взаимоотношение с традиционным искусством, здесь уже говорилось.

Константин Бохоров: По поводу полезности. Мы ведь располагаем в нашем арсенале общения с обществом массой других средств полезности. Есть журналистика, например, есть традиционное искусство. Возьмите голливудские фильмы, которые прекрасно обращают внимание общества на проблемы, которые наука генерирует. Но «science-art» — это особый подход к воздействию на сигнальную систему общества. Дело в том, что он воздействует на сигнальную систему общества методами самой науки. Он как бы является вирусом, который вводится в тело общества, в тело науки, который начинает сигнализировать о проблемах, которые в этом теле существуют. И это очень важный механизм культурной рефлексии нашего общества, который в одних культурах приживается, а в других культурах не приживается. Это очень показательно в связи с деятельностью Дмитрия Булатова. Потому что мы видим, что западные демократические общества прекрасно усвоили «science-art», и там эти прививки от проблем развития прекрасно применяются. У нас же они не применяются. И здесь как бы возникает отторжение. И как раз то, что говорит Марина и Борис Кудрин, мне кажется, это как раз какие-то реакции на возможную вакцинацию от проблем в развитии науки, вообще от проблем в социальном развитии. Это моя первая идея.

Это очень показательно в связи с деятельностью Дмитрия Булатова. Потому что мы видим, что западные демократические общества прекрасно усвоили «science-art», и там эти прививки от проблем развития прекрасно применяются. У нас же они не применяются. И здесь как бы возникает отторжение. И как раз то, что говорит Марина и Борис Кудрин, мне кажется, это как раз какие-то реакции на возможную вакцинацию от проблем в развитии науки, вообще от проблем в социальном развитии. Это моя первая идея.

Во-вторых, мне бы, конечно, хотелось сказать, каким образом это происходит. Почему я привел работу Эдуарда Каца как парадигматическую для «science-art». Поскольку вообще «science-art» оперирует на уровне языка. Когда-то в 60-ые годы у Хайдеггера спросили, что он может сказать про технику в нашем обществе. И он сказал, что про технику он ничего не может сказать, что в общении с техникой нужно занять другую позицию — технику надо вопрошать. И в общем-то, вот эту позицию занимает художник, занимающийся «science-art», по отношению к технике: он вопрошает технику, как новый язык, как некоторую лингвистическую данность, которая связывает нас с реальностью в современном обществе. Поэтому он обращается именно к реальным знакам техники, он их мифогенезирует, превращает в чверхчувственные объекты, перед лицом которых ставит зрителя, и таким образом, создает некоторый экзистенциальный конфликт вокруг технических проблем. Это действительно уникальный, абсолютно рефлексивный механизм в современном обществе, однако, доступный только достаточно развитым культурам.

Поэтому он обращается именно к реальным знакам техники, он их мифогенезирует, превращает в чверхчувственные объекты, перед лицом которых ставит зрителя, и таким образом, создает некоторый экзистенциальный конфликт вокруг технических проблем. Это действительно уникальный, абсолютно рефлексивный механизм в современном обществе, однако, доступный только достаточно развитым культурам.

Владимир Губайловский: Согласился бы с Мариной, и вот почему. На мой взгляд, все-таки наука и искусство различаются категорически. И различаются они своим целеполаганием. Вспомните, скажем, работу Канта «Критика способности суждения», где он пытается докопаться до того, что такое искусство. И он считает, что искусство – это то, что обладает внутренним целеполаганием, то есть не имеет внешней цели. Наука обязательно имеет внешнюю цель. Может быть, это цель отложенная, как это бывает в фундаментальных исследованиях, может быть, в прикладных исследованиях это непосредственное воздействие на мир, то есть в технике. Искусство не ставит перед собой внешней цели. Цель искусства – это само искусство, это реализация того проекта, который вот сейчас делает художник. На мой взгляд, это разница принципиальная, и здесь не очень важно, какими именно техниками, то есть каким именно языком пользуется художник. И уж тем более не важно, какими инструментами он пользуется. Совершенно несущественно, пишет он гусиным пером свой текст или он его набирает на компьютере, это уж совсем не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, то, что сейчас было сказано о «science-art», как о некой третьей возможности, которая, с одной стороны, провоцирует науку, с другой стороны, ее ограничивает, может быть, это действительно интересно. Мне вспоминаются материалы одной конференции, которая проходила где-то лет 5 назад в Массачусетском технологическом институте. На открытии конференции вышел очень известный генетик и сказал: «Мы уже можем говорить на уровне генома, на уровне генотипа. Теперь вопрос в том, что мы хотим сказать. И может быть, «science-art» — это в определенном смысле поиск ответа: что мы хотим сказать?

Искусство не ставит перед собой внешней цели. Цель искусства – это само искусство, это реализация того проекта, который вот сейчас делает художник. На мой взгляд, это разница принципиальная, и здесь не очень важно, какими именно техниками, то есть каким именно языком пользуется художник. И уж тем более не важно, какими инструментами он пользуется. Совершенно несущественно, пишет он гусиным пером свой текст или он его набирает на компьютере, это уж совсем не имеет никакого отношения. Но, тем не менее, то, что сейчас было сказано о «science-art», как о некой третьей возможности, которая, с одной стороны, провоцирует науку, с другой стороны, ее ограничивает, может быть, это действительно интересно. Мне вспоминаются материалы одной конференции, которая проходила где-то лет 5 назад в Массачусетском технологическом институте. На открытии конференции вышел очень известный генетик и сказал: «Мы уже можем говорить на уровне генома, на уровне генотипа. Теперь вопрос в том, что мы хотим сказать. И может быть, «science-art» — это в определенном смысле поиск ответа: что мы хотим сказать?

Елена Фанайлова: Я бы позволила себе одну реплику. Все-таки определение искусства времен Канта и определение современного искусства, «contemporary art», уже, наверное, немного различаются. Потому что, как мне кажется, современное искусство берет на себя функции медиа, прежде всего, функции посредника, и оно как раз очень интеллектуально. В этом смысле у него есть некоторые научные черты или черты логического, и там всегда есть серьезный интеллектуальный посыл и сообщение, которое художник, работающий в мире «contemporary art», хочет донести до зрителей. При этом цель эстетического у этого искусства все-таки остается, но оно уже немножечко как бы и не совсем искусство.

Все-таки определение искусства времен Канта и определение современного искусства, «contemporary art», уже, наверное, немного различаются. Потому что, как мне кажется, современное искусство берет на себя функции медиа, прежде всего, функции посредника, и оно как раз очень интеллектуально. В этом смысле у него есть некоторые научные черты или черты логического, и там всегда есть серьезный интеллектуальный посыл и сообщение, которое художник, работающий в мире «contemporary art», хочет донести до зрителей. При этом цель эстетического у этого искусства все-таки остается, но оно уже немножечко как бы и не совсем искусство.

Алексей Семихатов: У меня тоже реплика. Лена, мы сейчас от человека с математическим образованием слышали утверждение о том, что в науке обязательно целеполагание. Ну, мне трудно себе представить такое в отношении значительной части современной математики. Как известно, современная математика, по выражению Фейнмана, — это такое явление, которое шьет одежды просто потому, что умеет шить такие одежды. И имеется большущий шкаф, и туда сложены самые разные костюмы, неизвестно кого. И складывают туда, и складывают, а потом берут, чтобы сшить на их основе новые. Какое здесь целеполагание? Понадобятся они или не понадобятся кому-нибудь, совершенно неизвестно. Она развивается в соответствии со своей внутренней логикой.

И имеется большущий шкаф, и туда сложены самые разные костюмы, неизвестно кого. И складывают туда, и складывают, а потом берут, чтобы сшить на их основе новые. Какое здесь целеполагание? Понадобятся они или не понадобятся кому-нибудь, совершенно неизвестно. Она развивается в соответствии со своей внутренней логикой.

Елена Фанайлова: Ну, так мы дойдем до высших целей существования человечества.

Андрей Ваганов: Мой комментарий к выступлению Марина Аствацатурян и Бориса Ивановича Кудрина будет таким. На мой взгляд, эти комментарии абсолютно непротиворечивы между собой, просто внешне немножко отличаются. Борис Иванович говорит: без искусства наука и техника не могут развиваться. На мой взгляд, это чисто эмоциональный нюанс. Вот он так видит. А например, наш выдающийся академик (покойный ныне, к сожалению) Валерий Шумаков, который занимался пересадкой органов и так далее, у него любимым видом потребления искусства было чтение дешевых детективчиков в мягких обложках. Вот он так воспринимал. Вот вся польза, весь тот эмоциональный импульс, который ему давало искусство. И ему этого хватало, что называется, выше крыши. Можно привести пример с авангардом 20-30-ых годов в СССР. Татлин сделал свой знаменитый махолет, известный проект леонардодавинчевский. Красивая вещь! И когда его спросили «а он будет летать?», он в гневе воскликнул: «Да какое мне дело, будет он летать или нет?! Это инженеры пусть думают». То есть не в этом проблема.

Вот он так воспринимал. Вот вся польза, весь тот эмоциональный импульс, который ему давало искусство. И ему этого хватало, что называется, выше крыши. Можно привести пример с авангардом 20-30-ых годов в СССР. Татлин сделал свой знаменитый махолет, известный проект леонардодавинчевский. Красивая вещь! И когда его спросили «а он будет летать?», он в гневе воскликнул: «Да какое мне дело, будет он летать или нет?! Это инженеры пусть думают». То есть не в этом проблема.

И мне кажется, что важно отметить вот что. Борис Иванович, к сожалению, не развернул свою тему, но то, чем он занимается – техноэволюция, да, действительно, это вещь фундированная, как говорили все мои коллеги раньше, это все фундировано и до него. Кстати, должен заметить, что Франкенштейн – это не чудовище. Франкенштейн, наоборот, наверное, самый положительный герой в этом романе Мэри Шелли. Кстати, роман Мэри Шелли — совершенно потрясающая вещь в нашем разговоре, мне кажется, в нашем контексте. Ведь если начать его раскручивать, можно попытаться его разложить по полочкам, то окажется, что отнюдь не эта замечательная Мэри Шелли дала толчок чьему-то развитию, а она сама явилась, так сказать, точкой актуализации того, что целое столетие до нее развивалась наука об электричестве. Просто в ней все это сконцентрировалось удачно, и она это выплеснула дальше, а отнюдь не наоборот. То есть я тут полностью согласен с Мариной Аствацатурян, что это две плоскости не пересекающиеся, и искусство ученым может помочь только в психоэмоциональном иногда смысле.

Просто в ней все это сконцентрировалось удачно, и она это выплеснула дальше, а отнюдь не наоборот. То есть я тут полностью согласен с Мариной Аствацатурян, что это две плоскости не пересекающиеся, и искусство ученым может помочь только в психоэмоциональном иногда смысле.

Что касается теории Бориса Ивановича Кудрина по поводу техноэволюции, это очень глубокая теория. Да, все это было известно дальше. А в чем его заслуга? В том, что он эти выплески, что ли, эмоциональные облек в математическую форму. Один короткий пример. Электродвигатели, установленные на Магнитогорском металлургическом заводе, если их распределить по мощности, количество от мощности, они укладываются в идеальную так называемую гиперболу, гиперболическую кривую, H-распределение. Эти двигатели устанавливали на протяжении десятилетий совершенно разные люди, совершенно не договариваясь между собой. Но они все равно выстраиваются в красивую, гладкую кривую, ниспадающую веточку. По такому же распределению устроен, например, частотный словарь «Евгения Онегина», если выстроить все слова «Евгения Онегина». И как раз заслуга Кудрина в том, что он нашел эту закономерность. Мало того, тут Алексей возражал ему, и отчасти, я считаю, правильно он возразил, но неслучайно Борис Иванович Кудрин в свою теорию вводит парадигматику биологических наук. У него термины там встречаются: ценоз, ценологическое исследование, ноева каста, саранчовые касты. И в этом смысле биология и генная инженерия – это тоже разновидность техники всего лишь. И в своей гипотезе, в своей теории техноэволюции Кудрин как раз рассматривает как одну из первых технологий, изобретенных человеком, как раз биотехнологии – процесс превращения молока в сыр, в сметану и так далее. И мне кажется, вся заслуга Кудрина в том, что это у него очень компактно, очень органично соединено некой связующей идеей.

И как раз заслуга Кудрина в том, что он нашел эту закономерность. Мало того, тут Алексей возражал ему, и отчасти, я считаю, правильно он возразил, но неслучайно Борис Иванович Кудрин в свою теорию вводит парадигматику биологических наук. У него термины там встречаются: ценоз, ценологическое исследование, ноева каста, саранчовые касты. И в этом смысле биология и генная инженерия – это тоже разновидность техники всего лишь. И в своей гипотезе, в своей теории техноэволюции Кудрин как раз рассматривает как одну из первых технологий, изобретенных человеком, как раз биотехнологии – процесс превращения молока в сыр, в сметану и так далее. И мне кажется, вся заслуга Кудрина в том, что это у него очень компактно, очень органично соединено некой связующей идеей.

Дмитрий Булатов: Я бы хотел выразить надежду, что в России направление «science-art» будет развиваться, поскольку это является отголоском и показателем неизбежной модернизации. И здесь под модернизацией я понимаю не логику каких-то рыночных реформ, а скорее, то явление, которое ближе, в моем восприятии, к развитию биологического организма. И мы в этом отношении не имеем обратного пути. Модернизировать сознание свое, приближать доступными нам гуманитарными технологиями к технологиям физическим мы просто обречены, иначе мы будем отброшены в страны Третьего мира, будем отброшены во времени. И «science-art» в этом отношении мною воспринимается как достаточно развитая гуманитарная технология для модернизации нашего собственного сознания. И я надеюсь, что вот эта антология, книжка, которая была издана Калининградским филиалом Государственного центра современного искусства, «Эволюция от-кутюр: Искусство и наука в эпоху постбиологии» поможет заинтересованному зрителю познакомиться с работами, на мой взгляд, выдающихся художников сегодняшнего дня и поможет российским художникам также выбрать направление своего творчества.

И мы в этом отношении не имеем обратного пути. Модернизировать сознание свое, приближать доступными нам гуманитарными технологиями к технологиям физическим мы просто обречены, иначе мы будем отброшены в страны Третьего мира, будем отброшены во времени. И «science-art» в этом отношении мною воспринимается как достаточно развитая гуманитарная технология для модернизации нашего собственного сознания. И я надеюсь, что вот эта антология, книжка, которая была издана Калининградским филиалом Государственного центра современного искусства, «Эволюция от-кутюр: Искусство и наука в эпоху постбиологии» поможет заинтересованному зрителю познакомиться с работами, на мой взгляд, выдающихся художников сегодняшнего дня и поможет российским художникам также выбрать направление своего творчества.

Алексей Семихатов: В результате замечательной беседы с интересными людьми я гораздо лучше понял за сегодняшний день, что же такое «science-art». Чего я по-прежнему не понимаю, и где мне, несомненно, нужно модернизировать собственное сознание, — это понимание, что, черт возьми, означает слово «постбиология». Красивое слово, несомненно, маркер такой, но мне никак не удается наполнить его каким бы то ни было содержанием.

Красивое слово, несомненно, маркер такой, но мне никак не удается наполнить его каким бы то ни было содержанием.

Елена Фанайлова: Вероятно, это тема следующих дискуссий.