Содержание

Наука и религия: можно ли положить конец вражде?

- Кэролайн Уайат

- Би-би-си

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty

Подпись к фото,

Для многих наука и вера не являются взаимоисключающими понятиями

Новый британский проект, целью которого стало примирение религии и науки, вряд ли положит конец долгим и подчас ожесточенным дебатам об их взаимоотношениях. Однако он позволит объединить семинаристов и ученых-христиан в вопросах изучения современной науки.

На проект, поддержанный Церковью Англии, выделено более 700 тысяч фунтов (около 1,05 млн долларов). Он является частью трехлетней программы Даремского университета и ставит своей целью углубить взаимодействие между наукой и верующими-христианами.

Будущие священники и другие участники проекта получат доступ к ресурсам современной науки. Кроме того в рамках программы будет изучаться отношение к науке среди иерархов церкви.

Кроме того в рамках программы будет изучаться отношение к науке среди иерархов церкви.

Финансирует программу благотворительный фонд Templeton World Charity Foundation, который предлагает отправлять заявки на получение гранта до 10 тысяч фунтов всем ученым-прихожанам, желающим способствовать развитию более глубокого понимания взаимоотношений между верой и наукой.

Среди сегодняшнего научного сообщества нет единого отношения к вопросу веры.

Так, одни современные ученые выступают с атеистических позиций и крайне отрицательно относятся к религии. Например, популяризатор материалистической картины мира Ричард Докинз, известный своей многолетней борьбой с религией, в своей книге «Бог как иллюзия» называет веру не заслуживающей доверия и даже бредовой.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

Модель, согласно которой наука выставляется противником религии, не объясняет всех сложных взаимоотношений между двумя этими сферами

Другие же не считают науку и веру взаимоисключающими понятиями. В их числе один из кураторов программы, преподобный Дэвид Уилкинсон — профессор-астрофизик на кафедре теологии и религии Даремского университета.

В их числе один из кураторов программы, преподобный Дэвид Уилкинсон — профессор-астрофизик на кафедре теологии и религии Даремского университета.

«Слишком часто христианские лидеры считали науку угрозой или боялись обращаться к ней», — сетует он.

Битва идей

Профессор Уилкинсон стал священником методистской церкви после обучения и работы в области теоретической астрофизики; его специализация – изучение происхождения Вселенной.

«Многие вопросы, которые вера и наука ставили друг другу, приносили значительные плоды», — замечает он.

«Люди внутри и вне церкви убеждены, что у науки и религии непростые отношения, но упрощенная модель, согласно которой наука выставляется противником религии, не объясняет очень интересных взаимоотношений, исторически сложившихся между этими сферами», — добавляет священник-ученый.

«Сегодня космологи обнаруживают, что некоторые вопросы выходят за рамки науки, — например, откуда у нас берется чувство благоговейного трепета», — объясняет он.

Сама по себе идея о борьбе между наукой и религией уходит корнями в средневековье, ко временам преследования Галилея католической церковью за его утверждения о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Потребовались сотни лет, чтобы церковь признала, что Галилей был прав.

Автор фото, Getty

Подпись к фото,

Церковь признала свою неправоту в споре с Галилеем лишь сотни лет спустя

Но подлинный конфликт между наукой и религией начал пылать с конца XIX века. Он оказался удивительно стойким, до сих пор вызывая оживленные в споры на телевидении, радио и в интернете.

Многие говорят, что наука имеет дело с фактами, в то время как религия – с верой, хотя сегодня есть множество и тех, кто утверждает, что есть области, в которых интересы религии и науки пересекаются. К ним относится, например, вопрос о том, благодаря кому или чему возникла и существует Вселенная.

Нередко эти интересы перерастают во взаимную вражду, вырастающую, например, из не утихающих споров между верующими и атеистами на тему креационизма или

разумного замысла.

Упрощенные определения

«Старое определение, что наука имеет дело с фактами, а религия – с верой, является слишком упрощенным, — говорит профессор Уилкинсон. — Наука включает в себя доказательства, но также включает в себя и навыки формулирования суждений и оценки доказательств».

Пропустить Подкаст и продолжить чтение.

Подкаст

Что это было?

Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.

эпизоды

Конец истории Подкаст

«В конце концов, у вас есть только ограниченный набор доказательств, с помощью которых вы можете обосновать свою теорию, и вам приходится верить им, что не слишком далеко от положения верующего-христианина», — убежден Уилкинсон.

«Речь не о слепой вере, и на самом деле не слишком хороша та религия, что основывается лишь на слепой вере, — считает преподобный Дэвид Уилкинсон. — Христианство должно быть открыто для интерпретаций его суждений о мире и опыте».

— Христианство должно быть открыто для интерпретаций его суждений о мире и опыте».

По его убеждению, наука и религия отнюдь не исключают друг друга.

Он цитирует книгу физика Пола Дэвиса «Космический джекпот», где говорится, что Земля, как кровать в сказке про Машу и трех медведей оказалась идеально приспособлена для жизни по целому ряду удивительных и независящих друг от друга параметров.

«У меня был такой момент, когда я остановился и подумал: вот это да! Я был поражен красотой и изяществом самой Вселенной, а также красотой и простотой законов физики, которые лежат в основе Вселенной», — говорит профессор Уилкинсон.

Это чувство изумления разделяет и католический священник, специалист в области физики элементарных частиц Эндрю Пинзент, работающий в лаборатории ЦЕРНа, а также возглавляющий Центр науки и религии имени Иэна Рэмси в Оксфордском университете.

Отец Эндрю Пинзент уверен, что сегодня — чрезвычайно многообещающее время для изучения науки и религии.

В то же время он опасается, что старая «парадигма конфликта» также переживает свое второе рождение, и она формирует образ мышления для многих людей — особенно из числа тех, кто слабо разбирается как в науке, так и в религии.

Подпись к фото,

Ричард Докинз известен своей многолетней борьбой против религии

Ученый-священник приветствует открытие доступа к научным знаниям для служителей церкви.

«Многие священники уже прошли значительную научную подготовку, — утверждает он. – Когда я готовился к роли католического священнослужителя в Риме, то 10% семинаристов в моем колледже имели высшее научное и медицинское образование. При этом в среднем по Великобритании такое образование у менее чем 1,5% населения».

«Более того, две важнейшие теории современной науки – генетика и теория «Большого взрыва» – были разработаны священниками», — добавляет он.

По словам Пинзента, его, как специалиста в области физики элементарных частиц, всегда поражали открытия восхитительных форм и симметрии в природе, математики, лежащей в основе всего, а также невероятных особенностей света.

«Эти открытия сами по себе не могут быть использованы для формального доказательства существования Бога, но они порождают чувство прекрасного, для которого вполне естественным является религиозный отклик», — замечает он.

Рост взаимопонимания

Другие ученые соглашаются, что давняя идея войны между наукой и религией является устаревшей и неверной концепцией, хотя они не считают науку и религию естественными союзниками.

Автор фото, Thinkstock

Подпись к фото,

Дарвиновская теория возникновения жизни и человека на протяжении многих лет вызывает ожесточенные споры между сторонниками эволюции и «разумного замысла»

Джеймс Уильямс, специалист по преподаванию естественных наук в Университете Сассекса говорит: «Проблемы, как правило, возникают в кругах людей, которые пытаются совместить науку и религию или же норовят использовать религию, чтобы подвергать сомнению науку».

«В этом заключается неправильное понимание природы науки, — говорит он. — Наука имеет дело с естественным, а религия — со сверхъестественным».

— Наука имеет дело с естественным, а религия — со сверхъестественным».

«Наука ищет объяснения природным явлениям, в то время как религия пытается понять смысл жизни».

«На мой взгляд, наука и религия не могут быть интегрированы, то есть наука не может ответить на многие вопросы, которые поднимает религия и, аналогично, религия не может ответить на научные вопросы», — замечает Уильямс.

Не верю: почему наука и религия несовместимы

Слепая вера может вредить, уверен американский генетик Джерри Койн. В своей книге «Вера против фактов» он ищет ответ на вопрос, почему нас так беспокоят отношения религии с наукой. Forbes публикует отрывок из главы «Жестокое обращение с детьми: вера вместо лекарств»

«В современном мире не кипят горячие споры о примирении с религией спорта, литературы или бизнеса. На повестке дня стоит вопрос о гармонизации науки и религии. Но почему из всех человеческих занятий, которые можно сравнить с религией, нас так беспокоят ее отношения именно с наукой?» На этот вопрос в своей книге «Вера против фактов», которая в июле выходит в издательстве «Альпина Паблишер», пытается ответить американский генетик Джерри Койн. Forbes публикует отрывок из главы «Жестокое обращение с детьми: вера вместо лекарств».

Но почему из всех человеческих занятий, которые можно сравнить с религией, нас так беспокоят ее отношения именно с наукой?» На этот вопрос в своей книге «Вера против фактов», которая в июле выходит в издательстве «Альпина Паблишер», пытается ответить американский генетик Джерри Койн. Forbes публикует отрывок из главы «Жестокое обращение с детьми: вера вместо лекарств».

Свидетели Иеговы, которых в мире насчитывается почти 8 млн обычно отказываются от переливания крови, цитируя Библию (к примеру, книгу Бытие 9:4: «Только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте», или книгу Левит 17:10: «Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее»). Немало взрослых и детей умерло от метафорического истолкования слов «есть кровь», хотя переливание некоторых компонентов крови, таких как гемоглобин, в настоящее время разрешено. Умерших детей, которых внушенные родителями понятия заставляли отказываться от переливания крови, свидетели Иеговы считают мучениками: в церковном журнале «Пробудись!» (Awake!) за май 1994 года фотографии 25 таких детей помещены под леденящим душу заголовком: «Они ставили Бога на первое место».

Эти совершенно ненужные смерти продолжаются. В 1998 году Сет Эссер и Рита Суэн в статье, опубликованной в медицинском журнале «Педиатрия» (Pediatrics), попытались подсчитать потери. Целью было определить, сколько детей умерло из-за пренебрежения медицинской помощью по религиозным соображениям за 20 лет после 1975 года, и сколько из них можно было спасти. К этому числу они добавили гибель плодов и младенцев во время и вскоре после родов, которые проходили без врачей и акушерок по религиозным соображениям. Конечно, определить задним числом, можно ли было спасти жизнь пациента медицинским вмешательством, трудно, но во многих случаях, включая детский диабет, перитонит и роды при тазовом предлежании, медицинское вмешательство почти всегда приводит к успеху.

Результаты поражают и печалят одновременно. Из 172 детей, умерших за эти два десятилетия после отказа от медицинской помощи по религиозным соображениям, 140 (81% от общего числа) имели заболевания, излечимые с вероятностью более 90%. Еще 18 (10%) могли рассчитывать на излечение с вероятностью более 50%, но менее 90%. Только троим детям (жертвам автомобильной аварии, серьезного порока сердца и анэнцефалии) медицинская помощь была бы бесполезна. Вот три примера из душераздирающего списка, составленного Эссером и Суэн:

Еще 18 (10%) могли рассчитывать на излечение с вероятностью более 50%, но менее 90%. Только троим детям (жертвам автомобильной аварии, серьезного порока сердца и анэнцефалии) медицинская помощь была бы бесполезна. Вот три примера из душераздирающего списка, составленного Эссером и Суэн:

- Двухлетняя девочка подавилась бананом. Ее родители неистово обзванивали единоверцев и просили молиться за нее в течение часа, на протяжении которого девочка еще подавала признаки жизни.

- Девочка-подросток обратилась к учителям с просьбой помочь ей получить медицинскую помощь по поводу обмороков (родители ей в этом отказали). Девочка сбежала из дома, но правоохранительные органы вернули ее отцу. Она умерла через три дня от разрыва аппендикса.

- Один отец получил медицинское образование и прошел год резидентуры, прежде чем приобщился к церкви, осуждавшей медицину. После четырех дней высокой температуры у его пятимесячного сына периодически останавливалось дыхание.

Позже отец сказал коронеру, что с каждым таким эпизодом он «отгонял духа смерти», и малыш «вскидывался и вновь начинал дышать». Младенец умер на следующий день от бактериального менингита.

Позже отец сказал коронеру, что с каждым таким эпизодом он «отгонял духа смерти», и малыш «вскидывался и вновь начинал дышать». Младенец умер на следующий день от бактериального менингита.

Среди верующих в описанных авторами случаях были не только приверженцы Христианской науки (16% всех смертей), но еще 22 христианских конфессии из 34 штатов.

Эти смерти невозможно оправдать ничем, ведь их жертвы — дети, которые не могут говорить за себя (как минимум не могут говорить взвешенно и ответственно) и сами решать, нужна ли им медицинская помощь. Они полностью зависят от своих родителей. Поскольку нанесение вреда ребенку путем отказа от медицинской помощи по нерелигиозным мотивам с точки зрения закона представляет собой жестокое обращение с ребенком, трудно обосновать позицию, согласно которой то же самое, но по религиозным мотивам, не считается жестоким обращением. В этом свете заявление Иисуса в Евангелии от Матфея (19:14) — «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» — приобретает ужасный второй смысл.

И виноваты здесь не только родители. Религиозные исключения вписаны в закон федеральным правительством и пра- вительствами штатов, то есть людьми, которые представляют всех американцев. 36 из 50 штатов имеют религиозные исключения в наказаниях за жестокое обращение с детьми и невыполнение обязанностей в их отношении; в 15 штатах такие исключения предусмотрены и для правонарушений, в 17 — для тяжких уголовных преступлений, и в 5 (Айдахо, Айова, Огайо, Западная Вирджиния и Арканзас) исключения предусмотрены для причинения смерти по неосторожности, убийств и тяжких убийств. В целом, 43 из 50 штатов предоставляют некоторый гражданский или уголовный иммунитет родителям, которые калечат своих детей, лишая их медицинской помощи по религиозным соображениям.

quote_block node/313155Удивительно, но этих исключений требовало от штатов правительство США в 1974 году как условия для получения штатами федеральной помощи по защите детей. До этого момента такие исключения были только в 11 штатах, а после их стало 44. (Это требование было снято в 1983 году, но было уже поздно: большинство штатов ввело у себя религиозные исключения, и они все еще в силе.) Правительство, или скорее налогоплательщики, продолжает поддерживать религиозную жестокость по отношению к детям, субсидируя целителей Христианской науки и их лечебницы через систему медицинской страховки и налоговые льготы — несмотря на их полную неспособность обеспечить хоть какую-то медицинскую помощь. Еще одна форма налоговой поддержки предусматривает разрешение федеральным чиновникам, некоторым чиновникам штата и военнослужащим выбирать программы медицинского страхования, включающие помощь в виде услуг целителей и лечебниц Христианской науки.

(Это требование было снято в 1983 году, но было уже поздно: большинство штатов ввело у себя религиозные исключения, и они все еще в силе.) Правительство, или скорее налогоплательщики, продолжает поддерживать религиозную жестокость по отношению к детям, субсидируя целителей Христианской науки и их лечебницы через систему медицинской страховки и налоговые льготы — несмотря на их полную неспособность обеспечить хоть какую-то медицинскую помощь. Еще одна форма налоговой поддержки предусматривает разрешение федеральным чиновникам, некоторым чиновникам штата и военнослужащим выбирать программы медицинского страхования, включающие помощь в виде услуг целителей и лечебниц Христианской науки.

Путаница в законах, по которым в некоторых штатах родители могут избежать обвинения в жестоком обращении или небрежности, но быть обвиненными в убийстве по неосторожности, привела к массовой путанице и в судах. В резуль- тате, когда родителей признают виновными в медицинской небрежности по отношению к своим детям из религиозных соображений, в суде обвинение может попросту рассыпаться из-за противоречий в законах. Или, если дело все-таки доходит до приговора, из-за религиозных симпатий к родителям их приговаривают к пустяковому наказанию, обычно условному сроку или небольшому штрафу. В тюрьму такие родители попадают очень редко. Неуместная симпатия к вере исключает строгие приговоры, которые могли бы удержать других родителей от попыток исцелить своих детей верой.

Или, если дело все-таки доходит до приговора, из-за религиозных симпатий к родителям их приговаривают к пустяковому наказанию, обычно условному сроку или небольшому штрафу. В тюрьму такие родители попадают очень редко. Неуместная симпатия к вере исключает строгие приговоры, которые могли бы удержать других родителей от попыток исцелить своих детей верой.

<…>

Кстати, христиане — не единственные верующие, выступающие против вакцинации. Исламское духовенство в Афгани- стане, Пакистане и Нигерии призывает прихожан противиться вакцинации от полиомиелита, объявляя ее заговором с целью стерилизации мусульман. Эти попытки могут помешать полной ликвидации полиомиелита у людей как вида, как в свое время было сделано с оспой. Доктор Маджид Катме, официальный представитель и бывший глава Исламской медицинской ассоциации Великобритании (Guardian характеризует его как уважаемого члена британского мусульманского сообщества), выступил против любой вакцинации детей. Он утверждает, что «вопрос вакцинации — в первую очередь исламский вопрос, и решать его нужно на основе исламского этоса, который исходит из совершенства естественной иммунной защиты человека, наделенной благодаря великой милости пророка способностью избегать большинства инфекций». Последствия этого, разумеется, катастрофичны.

Он утверждает, что «вопрос вакцинации — в первую очередь исламский вопрос, и решать его нужно на основе исламского этоса, который исходит из совершенства естественной иммунной защиты человека, наделенной благодаря великой милости пророка способностью избегать большинства инфекций». Последствия этого, разумеется, катастрофичны.

Наука и Религия — Отечественная библиография 1993-2021 гг. (А-Д) / Сост. А.П. Зарубин

| ||||||||||||||||||||||

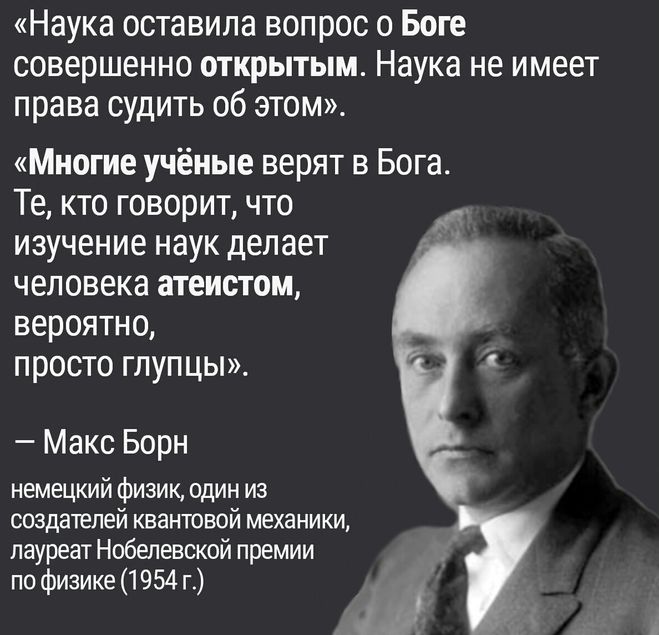

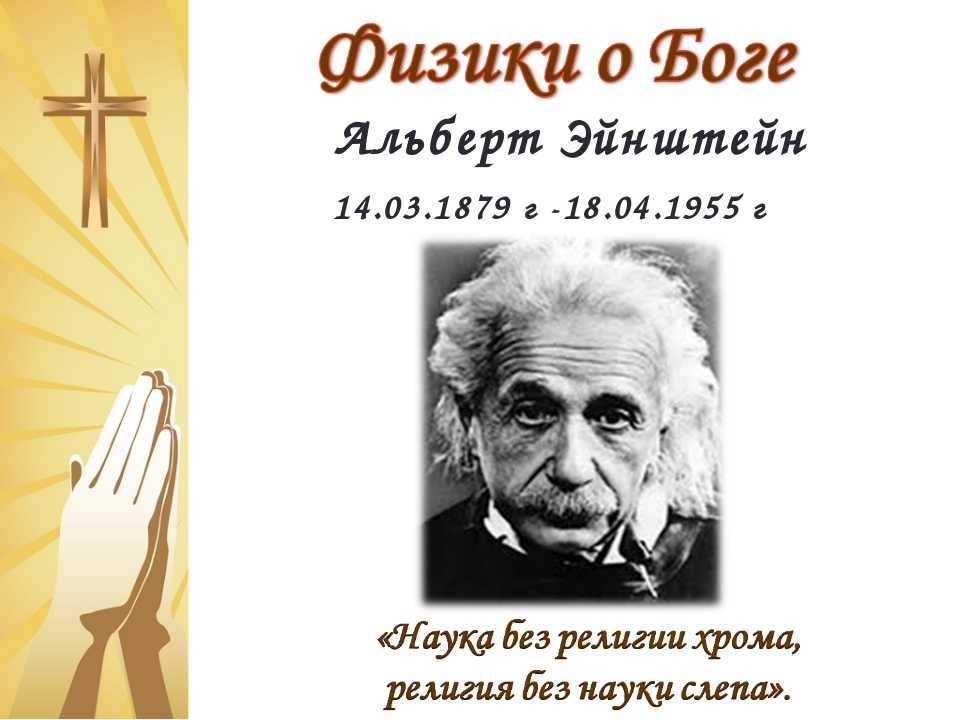

Подборка высказываний верующих ученых о науке и религии

Принято считать, что ученый-естественник — это, как правило, атеист. Но это справедливо не в полной мере: многие ученые были и есть верующими людьми. Отдел науки «Газеты.Ru» составил подборку высказываний ученых, в которых они объясняют свой взгляд на Бога и религию.

Блез Паскаль (1623–1662), французский математик, механик, физик, литератор и философ

В своей книге «Мысли о религии» описывал следующее пари («пари Паскаля»): для поиска ответа на вопрос, на что делать жизненную ставку — на религию или атеизм, Паскаль предположил, что вероятность существования Бога больше нуля, и рассмотрел два варианта.

«Хокинг смотрел на Бога как Эйнштейн»

Сообщение, что известный физик Стивен Хокинг в своей новой книге утверждает, что Бог не создавал Вселенную…

03 сентября 14:03

Вариант первый: жить без веры крайне опасно, так как возможный «проигрыш» в случае существования Бога бесконечно велик — вечные муки. Если же Бог не существует, то цена «выигрыша» невелика — безверие нам ничего не дает и от нас ничего не требует. Реальным выигрышем атеистического выбора будет некоторая экономия средств и времени, так как не будет религиозных обрядов.

Если же Бог не существует, то цена «выигрыша» невелика — безверие нам ничего не дает и от нас ничего не требует. Реальным выигрышем атеистического выбора будет некоторая экономия средств и времени, так как не будет религиозных обрядов.

Вариант второй: жить по канонам веры неопасно, хотя и чуть более затруднительно из-за постов, всяческих ограничений, обрядов и связанных с этим затрат средств и времени. Цена «проигрыша» в случае отсутствия Бога невелика — затраты на обряды и усилия на праведную жизнь. Зато возможный «выигрыш» в случае существования Бога бесконечно велик — спасение души, вечная жизнь.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765), первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик

«Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять циркулом. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по псалтире научиться можно астрономии или химии» (из книги «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской императорской Академии наук мая 26 дня 1761 года»).

Верующий Эйнштейн в башне из слоновой кости

О росте волос на трупе нельзя узнать из вышедшей на русском языке книги немецкого популяризатора Эрнеста…

15 октября 15:54

Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907), русский ученый-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель

«По моему разумению, грань наук, доныне едва достигнутая и, по всей видимости, еще и надолго долженствующая служить гранью научного познания, грань, за которою начинается уже не научная область, всегда долженствующая соприкасаться с реальностью, из нее исходить и в нее возвращаться, эта грань сводится (повторю опять для избежания недоразумений — по моему мнению) к принятию исходной троицы несливаемых, друг с другом сочетающихся, вечных (насколько это нам доступно узнавать в реальностях) и все определяющих: вещества (или материи), силы (или энергии) и духа (или психоза). Признание их слияния, происхождения и разделения уже лежит вне научной области, ограничиваемой действительностью или реальностью. Утверждается лишь то, что во всем реальном надо признать или вещество, или силу, или дух, или, как это всегда и бывает, их сочетание, потому что одинаково немыслимы в реальных проявлениях ни вещество без силы, ни сила (или движение) без вещества, ни дух без плоти и крови, без сил и материи» (из книги «Заветные мысли»).

Утверждается лишь то, что во всем реальном надо признать или вещество, или силу, или дух, или, как это всегда и бывает, их сочетание, потому что одинаково немыслимы в реальных проявлениях ни вещество без силы, ни сила (или движение) без вещества, ни дух без плоти и крови, без сил и материи» (из книги «Заветные мысли»).

Игорь Сикорский (1889–1972), русский и американский авиаконструктор, ученый, изобретатель, философ

«Всего несколько веков назад считали, что все, что происходит в природе, сопряжено с непосредственным Божьим участием. Планеты передвигали ангелы, стихийные бедствия виделись проявлением Божьего гнева и т.д. И открытие законов природы сначала вызвало резкое противодействие, чуть не обвинения в богохульстве. Теперь, однако, мы признаем, что закономерности Божьего мира делают его еще удивительней и прекрасней, что величие и чудесная точность функционирования Вселенной есть результат действия естественных законов, которыми Бог пользуется как инструментом. Среди них один из главнейших — закон гравитации» (цитата из лекции «Эволюция души», прочитанной Сикорским в Фонде Вильяма Айреса в 1949 году).

Среди них один из главнейших — закон гравитации» (цитата из лекции «Эволюция души», прочитанной Сикорским в Фонде Вильяма Айреса в 1949 году).

«Или ты ученый и решил проблему, или ты просто болтун»

Известный ученый-кристаллограф, профессор СПбГУ, лауреат премии президента России для молодых ученых Сергей…

22 декабря 16:39

Точку зрения современных ученых в интервью «Газете.Ru» представил Сергей Кривовичев, ученый-кристаллограф с мировым именем, профессор СПбГУ, диакон православной церкви, отец шестерых детей, лауреат премии президента России для молодых ученых, член Совета по науке при Минобрнауки:

«Если посмотреть на историю науки и цивилизации, то мы увидим, что наука как раз создавалась верующими людьми — если говорить точнее, верующими западными христианами. Для них изучение Вселенной было способом проникнуть в тайны Божественного промысла о мире и человеке, с благоговением приникнуть к премудрости Творца. Общая тенденция западной антропоцентрической цивилизации в конце концов привела к атеистическому мировоззрению, и стало общим местом, что ученый-естественник — обязательно атеист и что наука доказала, что Бога нет.

Между тем наука не может ни подтвердить, ни опровергнуть бытие Божие. Это вопрос личного выбора, который стоит перед каждым до последних дней его жизни.

Недавно один знаменитый американский биолог и нобелевский лауреат выступал в МГУ и сказал, что он не понимает верующих ученых (их меньшинство, заметил он), потому что никогда не видел доказательств существования Бога. Но ведь в том-то все и дело, что таких доказательств не может быть — как не может быть и безусловных опровержений, это один из главных принципов отношений Бога и человека. Человек свободен в своем выборе, и это великий дар и великая ответственность. Вопрос веры всегда остается личным, и нет надобности его афишировать, особенно если тебя об этом не спрашивают. Тем более что в научной работе — свои критерии, как и в работе художника, столяра, каменщика, редактора. В смысле деятельности наука и религия — разные сферы, их смешение, как правило, приводит к неудачам.

Нельзя вносить в ход научного дискурса религиозные аргументы — например: это так, потому что так сотворил Бог. Смысл науки состоит в поисках естественных причин природных явлений.

Смысл науки состоит в поисках естественных причин природных явлений.

Страсти вокруг страстей

Отдел науки «Газеты.Ru» разобрался в аутентичности Реликвий Страстей — артефактов…

19 апреля 13:52

С другой стороны, нет никакого смысла утверждать, что наука и атеизм едины — это просто не так.

В научном сообществе и в обществе вообще есть люди, которые воспринимают религию как враждебную идеологию, а верующих — как недалеких людей, которых можно не принимать во внимание. Это глубоко неверная позиция и является пережитком атеистического воспитания. Для всякого культурного человека очевидно, что религиозная дискриминация недопустима, как и любая другая дискриминация. Религиозные и нерелигиозные люди вполне могут находить точки соприкосновения и вместе трудиться на благо общества. Одной из таких точек может быть укрепление нравственных устоев общества, борьба с коррупцией, устранение социального неравенства и так далее».

Наука и религия — Лука (Войно-Ясенецкий), святитель | Предание.

ру

ру

К моменту написания апологетических трактатов `Наука и религия` и `Дух, душа и тело` авторитет святителя Луки (Войно-Ясенецкого), хирурга, лауреата Сталинской премии был бесспорен и среди ученых, и среди практикующих хирургов, студентов. Его книги `Регионарная анестезия`, `Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов` и знаменитые `Очерки гнойной хирургии` стали классикой. Но богословский труд `Дух, душа и тело` вызвал неоднозначную реакцию современников — от удивления до возмущения. Страна воинствующего атеизма не могла иначе оценить духовное творчество хирурга с мировым именем. Академик И.А.Кассирский восклицает: `Как могло случиться, чтобы одна и та же рука водила пером при написании глубоко научных `Очерков гнойной хирургии` и религиозной книги о Духе, душе и теле`. Время разрешило недоумения — книга `Дух, душа и тело` разделила счастливую судьбу `Очерков гнойной хирургии` — выдержала множество переизданий, и даже спустя полвека вызывает живой интерес церковных и светских читателей. А вот `Наука и религия` — еще один апологетический труд святителя Луки, в православном издательстве ранее не выходил (впервые он был опубликован в `Очерках гнойной хирургии` в 2000 году). В книге, которую мы сегодня предлагаем читателям, представлены оба духовных сочинения. Вводная часть, содержащая и краткое житие святителя Луки, написана внуком святого архипастыря Владимиром Александровичем Лисичкиным, академиком РАН. Заключительную статью подготовил диакон Андрей Кураев, кандидат философских наук, профессор богословия.

А вот `Наука и религия` — еще один апологетический труд святителя Луки, в православном издательстве ранее не выходил (впервые он был опубликован в `Очерках гнойной хирургии` в 2000 году). В книге, которую мы сегодня предлагаем читателям, представлены оба духовных сочинения. Вводная часть, содержащая и краткое житие святителя Луки, написана внуком святого архипастыря Владимиром Александровичем Лисичкиным, академиком РАН. Заключительную статью подготовил диакон Андрей Кураев, кандидат философских наук, профессор богословия.

Предисловие

1. Что такое наука?

2.

Что такое религия?

Что такое религия?3. Источники предубеждения

4. О гуманизме христианской морали

5. Основные принципы христианского гуманизма

6. Христианское учение о любви к человеку

7.

Христианское учение о борьбе со злом

Христианское учение о борьбе со злом8. Идеал человеческого совершенства есть Христос

9. Евангельский гуманизм в произведениях русских художников

10. О христианских мучениках и о свидетельствах исторического бытия Иисуса Христа

11. Христианство и рабовладельческий строй

12.

Мысли великих писателей и философов о Библии и христианской морали

Мысли великих писателей и философов о Библии и христианской морали13. Мысли великих ученых о взаимоотношениях между наукой и религией

Заключение

Предисловие

На своем жизненном пути нам встречаются два типа людей. Одни во имя науки отрицают религию, другие ради религии недоверчиво относятся к науке. Встречаются и такие, которые умели найти гармонию между этими двумя потребностями человеческого духа. И не составляет ли такая гармония той нормы, к которой должен стремиться человек? Ведь обе потребности коренятся в недрах человеческой природы.

И не в том ли кризис образованного человека, что у него «ум с сердцем не в ладу»? Не эта ли односторонняя «умственность» разъединила в России интеллигенцию и народ? И уже одно то, что в настоящее время под флагом науки, которая будто бы давно опровергла религию, преподносятся народу атеизм и антихристианство, заставляет нас глубоко обдумать и основательно решить вопрос: противоречит ли наука религии?

1. Что такое наука?

Еще Сократ учил, что для обеспечения правильных выводов мы должны уметь определять понятия. Поэтому постараемся дать точные определения обоих рассматриваемых нами понятий — и тогда сравним их.

Наука — есть система достигнутых знаний о наблюдаемых нами явлениях действительности. Вникнем в каждое из этих слов. Наука — это система, то есть не случайный набор знаний, но стройное, упорядоченное сочетание.

Оно достигается классификацией, то есть распределением однородных данных по группам и обобщениям — то есть установлением тех общих формул и законов, которым подчиняется природа. Наука включает достигнутые знания, то есть еще не все, а только те, которые пока достигнуты. Научная деятельность движется, она есть процесс «созидания истины путем опыта и умозрения». Этот процесс в науке есть нечто динамическое, становящееся: оно проходит через вопросы, искания, сомнения, предположения, которые потом могут оказаться и ложными. И только знания, то есть подлинные отражения действительности, — составляют установленное, статическое содержание науки, знания, то есть доказанные, общеобязательные, общепризнанные, объективные суждения, оправданные и логически, и эмпирически, и умозрением, и опытом. Это знания о явлениях, то есть проявлениях жизни, природы, но не о ее сущностях (феноменах, а не ноуменах), о мире, как мы его видим, созерцаем, но не о мире, как он есть сам по себе, по существу. Явления — это то, что явно для наших пяти органов ощущений (как принято считать, хотя их и больше), для нашей пятичувствительной логики, во всеоружии технических усилений наших познавательных органов в виде микроскопа, телескопа и других научных инструментов.

Наука включает достигнутые знания, то есть еще не все, а только те, которые пока достигнуты. Научная деятельность движется, она есть процесс «созидания истины путем опыта и умозрения». Этот процесс в науке есть нечто динамическое, становящееся: оно проходит через вопросы, искания, сомнения, предположения, которые потом могут оказаться и ложными. И только знания, то есть подлинные отражения действительности, — составляют установленное, статическое содержание науки, знания, то есть доказанные, общеобязательные, общепризнанные, объективные суждения, оправданные и логически, и эмпирически, и умозрением, и опытом. Это знания о явлениях, то есть проявлениях жизни, природы, но не о ее сущностях (феноменах, а не ноуменах), о мире, как мы его видим, созерцаем, но не о мире, как он есть сам по себе, по существу. Явления — это то, что явно для наших пяти органов ощущений (как принято считать, хотя их и больше), для нашей пятичувствительной логики, во всеоружии технических усилений наших познавательных органов в виде микроскопа, телескопа и других научных инструментов. Таким образом, область точной науки ограничена так же, как ограничены и органы научного познания в своей познавательной способности. Но человек хочет и должен знать и то, что за пределами науки, то, что еще ею не достигнуто и, по самой природе своей, лежит за ее пределами. Так, например, психология — есть наука о душевных явлениях. Мы же хотим знать больше, хотим знать душу, потому что жизнь вся есть — встречи и взаимодействия человеческих душ, а душа есть сам человек. Странно было бы утверждать, что наука знает или может знать все бытие. «Много есть на свете, друг Горацио, о чем и не снилось нашим мудрецам», — говорит Гамлет у Шекспира. А между тем мы и это запредельное хотим постигнуть, хотим разрешить те вопросы, которыми так полна душа юноши у Гейне: «Что тайна от века? И в чем существо человека? Откуда приходит, куда он идет? И кто там, вверху, за звездами?».

Таким образом, область точной науки ограничена так же, как ограничены и органы научного познания в своей познавательной способности. Но человек хочет и должен знать и то, что за пределами науки, то, что еще ею не достигнуто и, по самой природе своей, лежит за ее пределами. Так, например, психология — есть наука о душевных явлениях. Мы же хотим знать больше, хотим знать душу, потому что жизнь вся есть — встречи и взаимодействия человеческих душ, а душа есть сам человек. Странно было бы утверждать, что наука знает или может знать все бытие. «Много есть на свете, друг Горацио, о чем и не снилось нашим мудрецам», — говорит Гамлет у Шекспира. А между тем мы и это запредельное хотим постигнуть, хотим разрешить те вопросы, которыми так полна душа юноши у Гейне: «Что тайна от века? И в чем существо человека? Откуда приходит, куда он идет? И кто там, вверху, за звездами?».

Знание больше, чем наука. Оно достигается и теми высшими способностями духа, которыми не располагает наука. Это прежде всего интуиция, то есть непосредственное чутье истины, которое угадывает, прозревает ее, пророчески предвидит там, куда не достигает научный способ познания. Эта интуиция все более (в последнее время) занимает внимание философии. Ею мы живем гораздо больше, чем предполагаем. Она-то ведет нас в другую, высшую область духа, — то есть в религию.

Эта интуиция все более (в последнее время) занимает внимание философии. Ею мы живем гораздо больше, чем предполагаем. Она-то ведет нас в другую, высшую область духа, — то есть в религию.

2. Что такое религия?

Широко говоря, религия есть отношение к Абсолютному, к Тому, Кого мы называем Богом. Так как это отношение есть у всякого — даже атеиста, — то и принято говорить, что у всякого есть своя религия. Но, принимаемая в таком виде, в широком смысле, религия может быть и правильной, и неправильной, истинной и ложной, нравственной и не нравственной — в зависимости от того, что мы разумеем под абсолютной, высшей и последней ценностью мира и как к ней относимся — во что веруем и как веруем, что принимаем и что отвергаем.

Говоря же положительно и по существу, религия — есть общение с Богом (воссоединение). И об этой именно религии должна идти речь. Религия — как переживание — очень сложна. Это непосредственное и специфическое переживание, дающее общение с Богом, — есть молитва.

Конечно, молитва, как мистическое устремление, как полет духа, как духовный экстаз, как вера и чувство, не может становиться рядом с наукой для какого бы то ни было сравнения. Между религией в этом смысле и наукой может быть столько же противоречий, сколько их между математикой и музыкой или между математикой и любовью. Сравнивать же мы можем понятия и явления, лишь беря их в одной плоскости, в свете одного критерия. Поэтому мы отвлечем от религии ее интеллектуальные (познавательные, доступные уму) утверждения о действительности — ту ее сторону, которая является общей как для религии, так и для науки, — посмотрим, не противоречат ли эти знания и суждения о действительности друг другу. Или они только в том смысле разноречивы, что говорят о равном, а не об одном и том же разное, взаимоисключающее?

Вот некоторые основные утверждения о действительности, которые исповедуем мы, христиане. Бог существует — даже больше — только Он и существует. И то, что в Нем и с Ним связано. В Нем все имеет свое бытие, вне же Его лишь бывание и томление духа. Христос действительно Богочеловек, который был распят и воскрес и придет снова на эту землю. Душа человека имеет личное бессмертие.

Христос действительно Богочеловек, который был распят и воскрес и придет снова на эту землю. Душа человека имеет личное бессмертие.

И теперь скажите, где в нашей науке — математике, физике, биологии, истории — есть утверждения, противоречащие этим только что названным суждениям, — утверждения общеобразовательные, объективные, доказанные, то есть научные? Их нет и не может быть по существу, потому что все эти положения касаются сущностей, которые лежат вне компетенции науки, а не явлений, которые ей доступны.

3. Источники предубеждения

Откуда же происходит распространенное среди студентов, и вообще образованных людей, мнение, что наука противоречит религии?

Его причина в поверхностном знании как в области науки, так и в области религии, и этим подтверждается мысль: «Знание приводит к Богу, полузнание удаляет от него». Полузнание — бич нашего времени: оно-то и создает названное только что предубеждение. Во-первых, мы мало знаем философию, в особенности ту ее область, которая специально относится к этому вопросу, то есть теорию познания, или гносеологию.

Легковерно принимая за научные доводы те доказательства, которые приводятся в пользу суждения, что Бога нет, мы забываем выясненные уже Кантом положения, что теоретический разум одинаково бессилен и доказать, и опровергнуть бытие Бога, бессмертие души и свободу воли. Эти объекты и эти вопросы поэтому называются трансцендентными (выходящими за пределы науки).

Мы можем познать разумом лишь внешний факт, а не вещь в себе. Весь мир, поскольку он связан с пространством и временем, объективно непознаваем, потому что время и пространство суть лишь субъективные формы нашего сознания, которые мы приписываем миру. Отсюда изречение: «Мир — это я». Психология познания еще точнее уясняет субъективность наших ощущений, восприятий и представлений. Воспринимаемые нами цвет, температура, вкус не существуют вне нашего познания сами по себе (обратное признание в психологии называется наивным реализмом). Даже материю мы не можем познать, как она есть, потому что ее специфические свойства — масса, плотность и тяжесть — субъективны.

Вообще, мы не видим предметы, как они есть, а усматриваем их согласно личному углу зрения, из которого их наблюдаем. Тем более мы не можем постигнуть своими научно-познавательными способностями то, что за вещами, то есть их сущности, а еще более — Первосущность, то есть Бога. Уже потому наука не может отвергать бытие Бога, ибо эта тема лежит вне ее компетенции, как и вся область сущностей. Современные философы, как Бергсон, Лосский, уже идут далее Канта, открывая возможность разумного доказательства бытия Бога. Впрочем, гениальные шаги сделал уже в этом направлении В.С.Соловьев.

Второе наше заблуждение заключается в том, что мы науку смешиваем с мнением ученых. Между тем именно эти мнения иногда действительно противоречат религии, но со временем оказывается, что они противоречат и природе, и науке, отражающей подушные явления природы. И возможность этих противоречий от того и происходит, что эти мнения, отражающие не столько объективную природу, сколько вкусы ученых, простираются в эту запредельную для науки область, где начинается простор и для веры, и для суеверия.

Так называемый «научный» атеизм действительно противоречит религии, но он есть лишь предположение некоторых образованных людей, недоказанное и недоказуемое. Попытка атеистов доказать недоказуемое невольно наводит на воспоминание стихов Пушкина: Художник-варвар кистью сонной Картину гения чернит И свой рисунок беззаконный Над ним бессмысленно чертит. Теория, что мир не сотворен Богом, есть не научно доказанная истина, а совершенно вненаучная мысль. Так называемый дарвинизм, признающий, что человек посредством эволюции развился из низшего вида животных, а не является продуктом творческого акта Божества, оказался только предположением, гипотезой, уже устарелой и для науки. Эта гипотеза признана противоречащей не только Библии, но и самой природе, которая ревниво стремится сохранить чистоту каждого вида и не знает перехода даже от воробья к ласточке. Неизвестны факты перехода обезьяны в человека. Бывает скорее обратное в порядке вырождения. Приведем любопытную мысль, высказанную Магометом в Коране: «Некоторых людей за их грехи Бог превратил в обезьян».

Особенно характерно в наше время моральное превращение человека в обезьяну. Отдаваясь низменным. страстям, как, например, пьянству, человек сперва навеселе, становится туп и глуп, как овца, и каждый стрижет его, как хочет; а если выпьет еще, то уже мнит себя львом, становится высокомерным и буйным; а упиваясь все более и более, он уподобляется обезьяне — прыгает, кривляется, совершает различные глупости. Упившийся до потери сознания превращается в свинью и, как животное, валяется в грязи. Разве мы не наблюдаем в окружающем нас обществе это превращение человека в овцу, в свинью и обезьяну? Но ни одна обезьяна из всей истории земли не имела и не имеет здравого человеческого смысла и мышления. Между прочим, не будет излишним заметить, что Дарвин, показавший происхождение человека от обезьяны, отрекся от своего заблуждения и смиренно покаялся перед Богом.

Теоретики, для которых их тенденция дороже истины, пускались даже на путь лживых доказательств, чтобы как-нибудь отстоять гипотезу. Видя факты, противоречащие ей, они говорят: «Тем хуже для фактов». Не видя фактов, благоприятствующих данной теории, они их сочиняли или, как говорят, притягивали за волосы. Известна история «трех клише», связанная с именем Геккеля. Желая оправдать свою эволюционную теорию, по которой человек, обезьяна и собака развиваются из одинакового зародыша, он в своей антропогении напечатал три негатива этих зародышей, которые, однако, оказались продуктами одного негатива, печатанного с разным нажимом и некоторой подчисткой. Подделка была замечена изве-стным эмбриологом Гисом (Геккель признал ее так-же, оправдываясь тем, что он был уверен в соответствии между его предположением и действительностью) и затем вызвала энергичный протест со стороны пятидесяти ученых. В нем принимал участие и наш русский ученый Хвольсон, написавший брошюру под названием: «Двенадцатая заповедь Кошута» (эта заповедь гласит: «Не пиши о том, чего не понимаешь»). Другое «доказательство» касается найденных в 1891 году ученым Лобуа на острове Ява костей (часть черепа, три зуба и бедренная кость), которые будто бы принадлежат недостающему между человеком и обезьяной звену, так называемому «Стоящая обезьяна».

Видя факты, противоречащие ей, они говорят: «Тем хуже для фактов». Не видя фактов, благоприятствующих данной теории, они их сочиняли или, как говорят, притягивали за волосы. Известна история «трех клише», связанная с именем Геккеля. Желая оправдать свою эволюционную теорию, по которой человек, обезьяна и собака развиваются из одинакового зародыша, он в своей антропогении напечатал три негатива этих зародышей, которые, однако, оказались продуктами одного негатива, печатанного с разным нажимом и некоторой подчисткой. Подделка была замечена изве-стным эмбриологом Гисом (Геккель признал ее так-же, оправдываясь тем, что он был уверен в соответствии между его предположением и действительностью) и затем вызвала энергичный протест со стороны пятидесяти ученых. В нем принимал участие и наш русский ученый Хвольсон, написавший брошюру под названием: «Двенадцатая заповедь Кошута» (эта заповедь гласит: «Не пиши о том, чего не понимаешь»). Другое «доказательство» касается найденных в 1891 году ученым Лобуа на острове Ява костей (часть черепа, три зуба и бедренная кость), которые будто бы принадлежат недостающему между человеком и обезьяной звену, так называемому «Стоящая обезьяна». Между тем знаменитый анатом Вирхов считает это совершенно недоказанным, сомневаясь даже в принадлежности одному организму костей, найденных на расстоянии 16 метров. Вирхов разоблачил и пресловутый «неандертальский череп», найденный в 1856 году в Неандертальской долине в Пруссии, приписываемый первобытному человеку, и в результате подтвердил факт (указанный в Библии), что «виды фиксированы», замкнуты и что старания отстоять дарвинизм этого рода подобны попыткам утопающего, который хватается за соломинку. Вирхов говорил: «Попытка найти переход от животного к человеку привела к полной неудаче». Анатомия человека и обезьяны, по его наблюдению, фундаментально различны (конечности, спинной хребет, мозговая полость и др.). Сам Дарвин считал свою теорию лишь гипотезой (см. «Происхождение видов» и «Происхождение человека»). Дарвин в своих произведениях указывает на качественное различие между обезьяной и человеком, а именно — способность к развитию и членораздельная речь свойственны только последнему.

Между тем знаменитый анатом Вирхов считает это совершенно недоказанным, сомневаясь даже в принадлежности одному организму костей, найденных на расстоянии 16 метров. Вирхов разоблачил и пресловутый «неандертальский череп», найденный в 1856 году в Неандертальской долине в Пруссии, приписываемый первобытному человеку, и в результате подтвердил факт (указанный в Библии), что «виды фиксированы», замкнуты и что старания отстоять дарвинизм этого рода подобны попыткам утопающего, который хватается за соломинку. Вирхов говорил: «Попытка найти переход от животного к человеку привела к полной неудаче». Анатомия человека и обезьяны, по его наблюдению, фундаментально различны (конечности, спинной хребет, мозговая полость и др.). Сам Дарвин считал свою теорию лишь гипотезой (см. «Происхождение видов» и «Происхождение человека»). Дарвин в своих произведениях указывает на качественное различие между обезьяной и человеком, а именно — способность к развитию и членораздельная речь свойственны только последнему.

Любопытны также слова, найденные в записной книжке Дарвина (1837 г.), из которых видно, что он своей теорией хотел лишь дать направление научным изысканиям. Итак, дарвинизм противоречит Библии, но он представляет собой не науку, а лишь мнение ученых, противоречащее научно установленным фактам.

Библия не отрицает развитие в пределах вида; организмы, начиная от клетки и кончая человеком, представляют цепь развития, но само-то это развитие, то есть переход от низшей формы к высшей, происходило не в природе самой по себе, а в разуме Бога (так же, как, например, пароход эволюционировал из лодки не сам собой, а в человеческом гении).

Развитию подлежит то, что уже привито. И эти творческие акты привития высших степеней создания и жизни принадлежат Богу. Наука знает лишь наличность этих разных степеней и видов в природе, способ же и природа творческих актов, их создавших, ей недоступны. Она учит о формах материи, а не о движениях и целях духа, что составляет область религии.

Другая теория, мешающая нам верить в религиозные откровения, — это та, которая пытается выяснять элементы окружающего нас мира, а не явления наблюдаемых нами вещей. Это материализм, который отрицает существование духа и признает лишь наличность материи (обратная теория — спиритуализм — признает существование только духа, в то время как дуализм признает две сущности или субстанции — духовную и материальную). Теория эта лишний раз показывает непосильность для науки проникнуть за пределы явлений, в область сущностей, она до сих пор не пришла к определению, что такое материя, и именно потому, что ни опыт, ни умозрение не постигают ее сущности. Вспомним основные предположения о последней. Так называемая атомистическая теория считает, что первоначальные элементы, составляющие материю, — суть атомы. Атом — есть неделимая частица вещества, и уже это приходится принять на веру и даже слепую веру, идущую наперекор логике, ибо если атом материален, то он имеет протяжение, а всякое протяжение делимо. Вещество, которое предположительно заполняет пространство между атомами, назвали эфиром и признали его невесомым и весомым, причем вес его определяется разно. Так, Томсон утверждает, что один кубический метр эфира весит 0,0000000000001 грамма.

Это материализм, который отрицает существование духа и признает лишь наличность материи (обратная теория — спиритуализм — признает существование только духа, в то время как дуализм признает две сущности или субстанции — духовную и материальную). Теория эта лишний раз показывает непосильность для науки проникнуть за пределы явлений, в область сущностей, она до сих пор не пришла к определению, что такое материя, и именно потому, что ни опыт, ни умозрение не постигают ее сущности. Вспомним основные предположения о последней. Так называемая атомистическая теория считает, что первоначальные элементы, составляющие материю, — суть атомы. Атом — есть неделимая частица вещества, и уже это приходится принять на веру и даже слепую веру, идущую наперекор логике, ибо если атом материален, то он имеет протяжение, а всякое протяжение делимо. Вещество, которое предположительно заполняет пространство между атомами, назвали эфиром и признали его невесомым и весомым, причем вес его определяется разно. Так, Томсон утверждает, что один кубический метр эфира весит 0,0000000000001 грамма. Вычисление другого ученого (Гери) приводит к цифре в сто миллионов раз большей. С открытием радия явления радиоактивности признали продуктом распада атомов. И теперь построили новую теорию — электронную. Атом по своему строению состоит из тысяч электронов (и распадается на корпускулы). Эти электроны или электрические заряды двигаются в атоме, как в некоей космической системе. Картина строения материи представляется так: в одном кубическом сантиметре 20 триллионов молекул, в одной молекуле два атома, в атоме несколько тысяч электронов, их взаимные расстояния так огромны сравнительно с их размерами, что соответствуют взаимным расстояниям планет в Солнечной системе (Оливер Лодж). Таким образом, видимый космос мы пытаемся объяснить воображаемым космосом, действующая сила которого — электричество по существу нам все-таки неизвестна, что заявляют и такие специалисты, как Хвольсон. По словам одного философа, замена атомистической теории посредством электронной напоминает размен монеты на более мелкую единицу.

Вычисление другого ученого (Гери) приводит к цифре в сто миллионов раз большей. С открытием радия явления радиоактивности признали продуктом распада атомов. И теперь построили новую теорию — электронную. Атом по своему строению состоит из тысяч электронов (и распадается на корпускулы). Эти электроны или электрические заряды двигаются в атоме, как в некоей космической системе. Картина строения материи представляется так: в одном кубическом сантиметре 20 триллионов молекул, в одной молекуле два атома, в атоме несколько тысяч электронов, их взаимные расстояния так огромны сравнительно с их размерами, что соответствуют взаимным расстояниям планет в Солнечной системе (Оливер Лодж). Таким образом, видимый космос мы пытаемся объяснить воображаемым космосом, действующая сила которого — электричество по существу нам все-таки неизвестна, что заявляют и такие специалисты, как Хвольсон. По словам одного философа, замена атомистической теории посредством электронной напоминает размен монеты на более мелкую единицу. Теория механическая уже имеет тенденцию разложить материю на силы и движения, в то время как энергетика все сводит к видам энергии, а взамен атомов признает нематериальные центры сил. Самое существование материи как субстанции не установлено (эмпириокритицист Эрнст Мах отрицает объективное существование тел: «Не тела вызывают ощущения, а комплекс ощущений образует тела»). (Сравним остроумное положение: «Материя есть энергия в статическом состоянии, энергия есть материя в кинематическом состоянии»). Сравнивая эти естественнонаучные изыскания и их фазисы, приходится сказать, что между ними едва ли не труднее установить согласие, чем между наукой и религией. Причина проста, не факты, научно установленные, а мнения ученых. А мнения, как мы видим, могут противоречить не только религии, но и друг другу, и самой природе. Беда не в том, что эти мнения существуют, ибо они представляют гипотезы и проекты, восхождения и падения на пути к созиданию истины, а в том, что мы принимаем эти временные кредитные билеты за звонкую монету, а часто и фальшивые билеты за настоящие.

Теория механическая уже имеет тенденцию разложить материю на силы и движения, в то время как энергетика все сводит к видам энергии, а взамен атомов признает нематериальные центры сил. Самое существование материи как субстанции не установлено (эмпириокритицист Эрнст Мах отрицает объективное существование тел: «Не тела вызывают ощущения, а комплекс ощущений образует тела»). (Сравним остроумное положение: «Материя есть энергия в статическом состоянии, энергия есть материя в кинематическом состоянии»). Сравнивая эти естественнонаучные изыскания и их фазисы, приходится сказать, что между ними едва ли не труднее установить согласие, чем между наукой и религией. Причина проста, не факты, научно установленные, а мнения ученых. А мнения, как мы видим, могут противоречить не только религии, но и друг другу, и самой природе. Беда не в том, что эти мнения существуют, ибо они представляют гипотезы и проекты, восхождения и падения на пути к созиданию истины, а в том, что мы принимаем эти временные кредитные билеты за звонкую монету, а часто и фальшивые билеты за настоящие. Удивительно в этом случае наше легковерие, по какой-то иронии проявляемое нами в области науки, и наша легкая внушаемость: мы часто не в силах сбросить иго чужого мнения и власть особого внушения, которое я бы назвал гипнозом научной терминологии. Пусть нам предъявляют непонятные и невероятные вещи, но если говорят с ученым пафосом, да еще облекают его в форму латинских или греческих терминов, мы уже слепо верим, боясь быть изобличенными в невежестве.

Удивительно в этом случае наше легковерие, по какой-то иронии проявляемое нами в области науки, и наша легкая внушаемость: мы часто не в силах сбросить иго чужого мнения и власть особого внушения, которое я бы назвал гипнозом научной терминологии. Пусть нам предъявляют непонятные и невероятные вещи, но если говорят с ученым пафосом, да еще облекают его в форму латинских или греческих терминов, мы уже слепо верим, боясь быть изобличенными в невежестве.

Душа относится у Геккеля по справедливости к «мировым загадкам». Но когда он дает магическое определение: «Душа есть сумма мозговых функций», вся мировая загадка становится ясной, хотя по существу дается лишь перевод русского языка на латинский.

Как мы уже сказали, атом есть элемент, принятый на веру. Между прочим, для объяснения жизни Геккель вводит еще более сложное и чудесное понятие «одушевленного атома» — и все же находятся люди, которые слепо верят в реальность подобных, никем в опыте не воспринимаемых сущностей. Из всего вышесказанного следует, однако, что кажущееся временное противоречие между наукой и религией возможно, поскольку наука ищет, движется и, следовательно, может заблуждаться. Она находится в процессе становления, в то время как религия уже обладает истиной, открывает нам вещи, как они есть. Но теперь нам ясно, что это противоречие происходит между религией и мнением ученого, истинность которого, как рабочей гипотезы, признается лишь временно, так же, как временно заслоняют строящееся здание леса, а последние неизбежны, как мы сказали, в процессе человеческого строительства.

Она находится в процессе становления, в то время как религия уже обладает истиной, открывает нам вещи, как они есть. Но теперь нам ясно, что это противоречие происходит между религией и мнением ученого, истинность которого, как рабочей гипотезы, признается лишь временно, так же, как временно заслоняют строящееся здание леса, а последние неизбежны, как мы сказали, в процессе человеческого строительства.

Далее наше великое невежество касается религии. Знание религии существует двоякого рода: во-первых, можно знать религию, то есть переживать ее, иметь в своем опыте то общение с Абсолютным, которое составляет сущность религии. По существу, только тот, кто имеет этот опыт, может судить о религии, а следовательно, и основательно решить проблему об отношении ее к науке. Ведь о музыке может судить лишь человек, имеющий музыкальный слух или вкус, и совершенно недостаточно для этого знать историю музыки, теорию музыки и даже разбираться в нотах.

К сожалению, у многих антирелигиозных писателей отсутствует этот религиозный опыт в прошлом (если не смешивать с ним формальную, обрядовую сторону религии), и уже потому неосновательны их нападки на религию в ее чистом смысле.

Но есть еще другое знание, касающееся религии, — это знание о религии, о том учении, которое она исповедует, как предмет веры и опыта. Это соответствует знанию теории музыки, но и этой «теории» нашей религии мы почти не знаем. Мы почти незнакомы с Библией в подлиннике и судим о ней по разным книгам, по разным толкованиям…

Геология — наука о составе земной коры и ее образовании — учит, что мир был сотворен в огромный период времени, а не в шесть дней, как говорит школьное богословие. Но посмотрим, что сказано в Библии. Днем мы называем тот промежуток времени, который измеряется известным движением Земли вокруг своей оси относительно Солнца. А в Библии днем называется и тот первый промежуток времени, когда Бог сказал: Да будет свет, и когда еще не было солнца, которое было создано в четвертый день. Ясно, что слово «день» здесь употреблено не в обычном смысле 24-часового промежутка, а в значении «периода». Этому соответствует и стоящее в еврейском оригинале слово «йом», что значит день и период (русское «зон»). Это подтверждается и второй главой той же книги Бытия, где словом «йом» обозначено все время творения, обнимающее все шесть периодов: Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо (Быт. 2, 4).

Это подтверждается и второй главой той же книги Бытия, где словом «йом» обозначено все время творения, обнимающее все шесть периодов: Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время, когда Господь Бог создал землю и небо (Быт. 2, 4).

Бог, творивший мир, вечен и живет вне времени. И не было тогда еще человека, сознание которого связано с понятием времени. Да и у человека это сознание не вечно, ибо в будущем новом мире — времени уже не будет (Откр. 10, 6). Объективно, вне человека, его нет и сейчас, и измерение его относительно. Моисей, который является автором книги Бытия, говорит в своей молитве (Пс. 89, 5): Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи.

Итак, если геология иногда мешает нам признавать геологические данные, то Библия находится в согласии со всеми фактами природы, а следовательно, и с наукой, открывающей эти факты. Поверхностное чтение Библии, как и всякое полузнание, вызывает еще одно недоумение. Какой мог быть свет в первый день, если солнце создано в четвертый день? Причиной этого сомнения является опять-таки незнание как Библии, так и науки. Ибо уже Гершель доказал, что первоначально существовала туманность световая, а солнце, созданное в четвертый день, представляло собой центр, собравший разлитую в пространстве световую энергию. В выражении: и создал Бог два светила великие — слово «создал» значит сделал, довершил выполнение того, что было сотворено, первоначально вызвано к Бытию (глагол «творить» употреблен в первом стихе). (В оригинале различаются два этих глагола: — творить и — создавать). Еще большую наивность обнаруживают те, которые оспаривают Библейскую давность существования мира, забывая, что Библия определяет в годах лишь длительность человеческой истории, а не существование мира или самого процесса его творения. Да и в обыденной жизни — одно дело добыть огонь, а другое — сделать лампу, наполнить ее горючим веществом, зажечь и повесить ее… Впрочем, это только слабая и не вполне верная аналогия.

Какой мог быть свет в первый день, если солнце создано в четвертый день? Причиной этого сомнения является опять-таки незнание как Библии, так и науки. Ибо уже Гершель доказал, что первоначально существовала туманность световая, а солнце, созданное в четвертый день, представляло собой центр, собравший разлитую в пространстве световую энергию. В выражении: и создал Бог два светила великие — слово «создал» значит сделал, довершил выполнение того, что было сотворено, первоначально вызвано к Бытию (глагол «творить» употреблен в первом стихе). (В оригинале различаются два этих глагола: — творить и — создавать). Еще большую наивность обнаруживают те, которые оспаривают Библейскую давность существования мира, забывая, что Библия определяет в годах лишь длительность человеческой истории, а не существование мира или самого процесса его творения. Да и в обыденной жизни — одно дело добыть огонь, а другое — сделать лампу, наполнить ее горючим веществом, зажечь и повесить ее… Впрочем, это только слабая и не вполне верная аналогия. Но более всего Библия смущает мыслящего человека своими повествованиями о чуде. Последнее кажется нарушением законов природы.

Но более всего Библия смущает мыслящего человека своими повествованиями о чуде. Последнее кажется нарушением законов природы.

Если это можно сказать о чудесах легенд и их апокрифических евангелий, то совершенно нельзя это утверждать о чудесах Слова Божия. Исцеление больных, воскрешение мертвых — не нарушение законов природы, а восстановление их. По закону греха и наследственности болезнь и смерть являются закономерными. Но по первоначальному помыслу, когда не было еще греха — человек был создан для жизни («Человек» имеет «чело вечности») и когда устраняется причина, вызывающая смерть (этой причиной является грех), тогда вновь восстанавливается действие божественной творческой силы. Эта сила некогда и дни творения «свергала из глубины вечности могучими творческими словами», она, по словам того же Дарвина, «вдохнула жизнь в первоначальную клетку». Естественным действием этой силы является не смерть (это было бы уже противоестественно), а жизнь и воскресение. Камень в силу притяжения падает вниз, но если сила притяжения будет нейтрализована обратным толчком — камень полетит вверх.

Чудеса Евангелия не противоестественны, а сверхъестественны, поскольку в том или ином случае начинает действовать сверхопытная сила. И такой факт удивляет нас, кажется нам чудным («чудо» и «чудный», как и «чудная» — удивительный, от одного корня), хотя то, «что чудо на земле, на небе естественно» (как явление радия — чудо для дикаря, но естественно для химика). Законы природы не оковы, которыми Бог связал Свою и человеческую свободу, и силами природы Он повелевает. Без чуда жизнь никогда не будет чудной, и о нем-то томится всякая живая душа, рвущаяся из царства необходимости в царство свободы. Наука, изучающая царство необходимости, законы, как «постоянно повторяющиеся связи явлений» и силы, доступные ее пятичувственной логике, не знает чуда, хотя и не может отрицать его. Религия же соединяет нас с Царством свободы, и притом не формальной и пустой, а творческой свободы, с Царством благодати, той творящей Силы, которая создала и мир, то есть чудо, свидетелями которого являемся мы. Эта же Сила и поддерживает этот мир столь же чудесно (сохранение мира не вытекает закономерно, логически из факта существования, так же как питание организма не обеспечено еще его рождением — он может и разрушиться от голода). А потому и в вопросе о чуде не может быть принципиального противоречия между наукой и религией (может быть лишь вопрос о реальности или вымышленное™ данного чуда, но это уже вопрос другого порядка).

Эта же Сила и поддерживает этот мир столь же чудесно (сохранение мира не вытекает закономерно, логически из факта существования, так же как питание организма не обеспечено еще его рождением — он может и разрушиться от голода). А потому и в вопросе о чуде не может быть принципиального противоречия между наукой и религией (может быть лишь вопрос о реальности или вымышленное™ данного чуда, но это уже вопрос другого порядка).

Далее, ссылаясь на величие и бесконечное множество миров, мыслящий человек смущается утверждением Библии, что Земля находится в центре вселенной, вследствие чего человек возомнил о себе слишком много, считая себя центром бытия. Библия не утверждает антропоцентризма, то есть того, что человек находится в центре вселенной. Когда взираю я на небеса Твои — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? — говорит псалмопевец (Пс. 8, 4–5).

Библия не учит и о геоцентризме, то есть о том, что земля находится в центре вселенной, и даже нет в ней основания для гелиоцентризма (теория, которой временно придерживалась наука, уча, что в центре мира находится солнце).

И какой вообще возможен физический центр, равноудаленный от всех точек космической сферы, которая бесконечна? Одно время думали, что полярная неподвижная звезда может быть таким центром, но и она оказалась и не неподвижной, и не центральной. Библия учит о теоцентризме, о том, что неизменным центром вселенной является Бог (в переводе с еврейского Бог — на основании филологического исследования Делича значит — неподвижная, вечная цель бытия). Все из Него, Им и к Нему (Рим. 11,36). Библия учит не о физическом, а о метафизическом центра вселенной (ибо она содержит учение не о физических преходящих предметах, а о вечном и духовном), каким является Христос-Логос. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть (Ин. 1,3).

Мир христоцентричен, ибо Слово (Христос-Логос) было Бог (Ин. 1,1). Бог воплотился на маленькой и незначительной планете Земля не по той же ли причине, по которой Он избрал и на земле маленькую Палестину, и в Палестине Вифлеем, а в Вифлееме ясли, ибо не нашлось места в гостинице? Наша земля, таким образом, стала космическим Вифлеемом, и если свет из яслей простерся по всему лицу земли, то так же он может по некоей непостижимой проекции достигать всех точек вселенной. Самая обитаемость других миров не отрицается в Библии, как и вообще тот биологический принцип, по которому у Бога в каждом месте космоса «живет то, что в нем жить может». «Бог сотворил мир».

Самая обитаемость других миров не отрицается в Библии, как и вообще тот биологический принцип, по которому у Бога в каждом месте космоса «живет то, что в нем жить может». «Бог сотворил мир».

Этот неизмеримый космос (макрокосмос) христо-центричен так же, как и малый мир (микрокосмос) твоего существа. Только вокруг Него может быть собрана центростремительно вся душевная энергия человека и только от Него центробежно может излучаться вся творческая Его сила. Если этот солнечный центр не на месте, то нарушается равновесие в космосе человека, — душа ощущает внутреннее шатание, пустоту и затмение так же, как распятие Христа на Голгофе вызвало затмение и землетрясение в природе (сравним мысль психолога Джемса: обращение есть акт воли, посредством которого высшая ценность, бывшая во вторичных слоях сознания, становится центром последнего). Хотя Библия есть не специальная книга о физической природе или внешней истории человечества, однако и в этих областях она точна. (Да и как мы поверили бы ей в более важном, духовном, вечном и будущем, если бы она ошибалась в менее важном, доступном человеческому знанию?).

Если мы сравним наивные сведения о природе, находящиеся в священных книгах индуизма, персизма и магометанства (не устоявшие, например, против переворота, который Коперник произвел в астроно мии), с осведомленностью библейских авторов, то мы должны будем признать их Боговдохновенность вместе с французским физиком Биа (1774–1861), который сказал: «Или Моисей имел столь же глубокую научную опытность, какою обладает наш век, или он был вдохновлен свыше».

В Библии мы не находим древних представлений о том, что небо есть твердый свод, к которому прикреплены звезды. Согласно книге Бытие, небо — есть протяженная среда, отделяющая воды, которые вверху, от вод, которые внизу. В то время как древние учили, что земля утверждена на некоторых подпорах, Библия говорит, что Бог повесил землю ни на чем (Иов. 26,7).

Замечательны также и другие естественнонаучные положения, которые были известны Библии задолго до того, как они были открыты наукой. К таким «пред-варениям» можно отнести слова пророка Исайи: По множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает (Ис. 40, 26), подтвержденные открытыми лишь в позднейшее время законами сохранения материи (Ломоносов, Лавуазье) и законом сохранения энергии (Р. Майер, 1814–1876).

40, 26), подтвержденные открытыми лишь в позднейшее время законами сохранения материи (Ломоносов, Лавуазье) и законом сохранения энергии (Р. Майер, 1814–1876).

Мудрость говорит о себе в притчах Соломоновых: Когда Он еще не сотворил начальных пылинок вселенной… я была там (Притч. 8,26). Не намек ли это на элементы материи? Постепенные научные открытия все более и более оправдывают научную точность библейской картины природы и истории.

Филология, разделяющая языки человечества на три главные группы: индоевропейскую, семитическую и туранскую, все более открывает общие элементы в них, приводящие к единому языку единого человечества (праязык). Разделение человечества на 70 главных народов, данное в 10-й главе Бытия, все более подтверждается этнологией (наукой о племенах).

Геология и палеонтология (наука об ископаемых) блестяще подтвердила порядок творения, изложенный в Библии. «Последовательность, в которой появляются органически образованные существа, составляет точную последовательность шести дней творения, как представляет ее нам книга Бытие» (физик А. Фехнер).

Фехнер).

Археология, открывшая Ниневию и Вавилон (Га-улинсон), нашла и остатки Вавилонской башни («Зиг-гурат») и множество древних таблиц с изложением фактов, подтверждающих содержание Библии. [Башня Вирс-Нимруд имеет 48 метров высоты и 710 метров в окружности. Она называется «Зиггурат». Это семитское слово означает: «сделать себе имя». (Сравните слова строителей Вавилонской башни: сделаем себе имя ~ Быт. 11, 4)]. История проверила исполнение пророчеств Библии, настолько удивительное, что одно это исследование приводило сомневающихся к вере в Боговдохновенность Писания. Исайя (за восемь веков до Рождества Христа) говорил о Вавилоне в период его величия: Не заселится никогда… Но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены — в увеселительных домах. (Ис. 13, 20–22).

И это сбылось. В четвертом веке персидские цари сделали Вавилон (по его разрушении и опустошении) местом обитания диких зверей и по временам устраивали там царскую охоту. (См. энциклопедический словарь Брокгауза).

(См. энциклопедический словарь Брокгауза).

Далее пророк Исайя говорит: И сделаю его владением ежей и болотом… (Ис. 14, 23). И это сбылось… Вавилон сделался жертвой наводнения вследствие изменения в нижнем течении Евфрата, и в настоящее время большая его часть находится под водой. Русский путешественник Фрей, бывший там в 1895 году, поразился множеством ежей в болотах Вавилона, что и напомнило ему упомянутое пророчество Исайи.

Еще много можно было бы привести фактов, вполне оправдывающих наше утверждение, а именно, что подлинная наука и истинная религия, какою является религия Библии, не противоречат друг другу. Религия противоречит не науке, а нашим знаниям (и приложениям) о природе. Но между откровением и самой природой нет противоречия и не может быть, ибо Бог является Творцом их обоих.

Общая же причина предубеждения против религии заключается прежде всего в незнании, как утверждает Бэкон, и это с Божественной простотой объясняет Сам Христос: Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией (Мф. 22,29). Эти слова сказаны были саддукеям, рационалистам своего времени, отрицавшим воскресение мертвых и существование духов (не таковы ли и саддукеи нашего времени, которые принимают лишь то, что понимают?). И как тогда, так и теперь, мы не знаем именно этих двух областей: содержания Священного Писания и силы Божией, то есть той реальности, о которой говорит Писание и которая открывается религией, как опыт и переживание. К этой стороне религии мы сейчас и перейдем.

22,29). Эти слова сказаны были саддукеям, рационалистам своего времени, отрицавшим воскресение мертвых и существование духов (не таковы ли и саддукеи нашего времени, которые принимают лишь то, что понимают?). И как тогда, так и теперь, мы не знаем именно этих двух областей: содержания Священного Писания и силы Божией, то есть той реальности, о которой говорит Писание и которая открывается религией, как опыт и переживание. К этой стороне религии мы сейчас и перейдем.

Если брать религию по существу, то есть как внутреннее переживание, как преклонение перед Богом и общение с Ним, то мы должны согласиться, что наука не только не противоречит религии, но более того — наука приводит к религии. Если мы не ограничимся кропотливым собиранием фактов, как ученый специалист Вагнер у Гете, но, как Фауст, дадим простор всей человеческой жажде знаний, которая стремится постигнуть тайны бытия и обладать этими тайнами, то мы неизбежно придем к религии. И именно наука доказывает нам ее необходимость. Она ставит те же самые вопросы, на которые отвечает религия. Она по закону причинности приводит нас к Первопричине мира, а религия отвечает, Кто является этой творческой Первопричиной не только мира, но и человека. Она говорит нам, что мы происходим от Бога (а не от обезьяны). Наука открывает вечный Логос бытия, обусловливающий эту гармонию. Наука приводит к необходимости какого-то разумного смысла в жизни, какого-то высшего назначения жизни. Религия отвечает — это БОГ.

Она ставит те же самые вопросы, на которые отвечает религия. Она по закону причинности приводит нас к Первопричине мира, а религия отвечает, Кто является этой творческой Первопричиной не только мира, но и человека. Она говорит нам, что мы происходим от Бога (а не от обезьяны). Наука открывает вечный Логос бытия, обусловливающий эту гармонию. Наука приводит к необходимости какого-то разумного смысла в жизни, какого-то высшего назначения жизни. Религия отвечает — это БОГ.

Выявление Божественного начала во мне и во всем мире, так, чтобы любовь, мудрость, красота охватила весь простор бытия, и Бог был все во всем — и составляет разумную цель мира.

Наука обосновывает не только естественные законы, по которым мир существует, но также и нормативные законы, по которым он должен существовать в интересах сохранения жизни. Такова этика — наука о нормах поведения. Медицина также обосновывает правила поведения, она доказывает необходимость чистой, нравственной жизни, предписывает юношеству половое воздержание вне брака, но не указывает источника сил для самодисциплины. То же самое верно относительно алкоголизма.

То же самое верно относительно алкоголизма.

Социология оправдывает закон солидарности людей и их кооперации. Однако «ты должен», следовательно, «ты можешь». И значит, должна быть такая сила, которая служила бы для нас источником и света, и энергии в духовном отношении, источником духовного удовлетворения. Эта сила в Боге.

Наука имеет лишь явления, а философская пытливость человека стремится проникнуть за завесу, которая скрывает от нас подлинную сущность мира, его естество, его истинное бытие, его онтологическую основу, его истину.

И приходит в мир Тот, Кто говорит: Я есмъ Истина (Ин. 14,16) (то есть, что подлинно и вечно, что составляет истую основу бытия, его истину, то, что воистину есть). Короче говоря, научное мышление доказывает, что должен быть Бог, а религия — Его открывает и сообщает о Нем.

Наука доказывает необходимость Его бытия логически, эстетика показывает идеальное бытие в образах, а религия соединяет, приводит в общение с Богом.

В «Божественной комедии» провожает поэта Данте через ад и чистилище Вергилий, олицетворение человеческого знания. Но когда путники приходят к дверям рая, Вергилий оставляет Данте и через порог рая, в лучезарный свет Божества, приводит его Беатриче (олицетворение религии). Только внутренний религиозный опыт поможет вам перешагнуть через порог между явлением и сущностью, необходимостью и свободой. Я есмъ путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня, — говорит Христос (Ин. 14,6). Этот религиозный опыт открывает многим реальное непосредственное бытие Того, чье присутствие подсказывали и мысль, и откровения красоты, и сознание собственного несовершенства. И тогда мы видим, что религия не противоречит науке, но религия движет науку. Мы не говорим о той «религии», которая сожгла на костре Джордано Бруно, потому что она сожгла и Яна Гуса (пастора), то есть она боролась не только с наукой, но и с религией.