Содержание

История России в свете теории цивилизаций – аналитический портал ПОЛИТ.РУ

Мы публикуем полную расшифровку лекции философа, культуролога, востоковеда, одного из крупнейших мыслителей современной России Григория Померанца, прочитанной 27 октября в клубе “Улица ОГИ” в рамках проекта «Публичные лекции «Полит.ру».

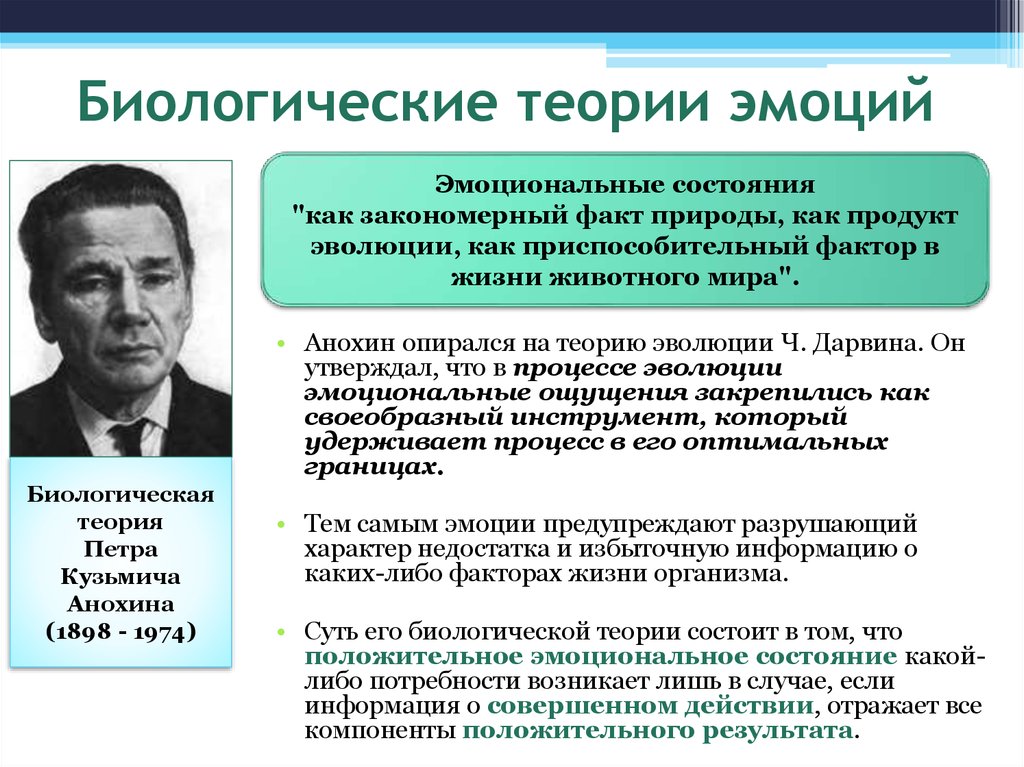

Григорий Соломонович Померанц родился в г. Вильно (Вильнюсе) в 1918 г. Окончил отделение русской литературы Института истории, философии, литературы (МИФЛИ), участник Великой Отечественной войны, прошел от Сталинграда до Берлина, был дважды ранен. В 1946 исключен из ВКП(б) за «антипартийные заявления». В 1949 арестован по обвинению в антисоветской деятельности, осужден, заключенный “Каргопольлага”; после смерти Сталина (1953) освобожден и реабилитирован (1956). Работал преподавателем Тульского пединститута (1940-41), в тресте “Союзэнергомонтаж”, киоскером «Союзпечати» (1946-49), учителем в сельской школе (1953-56), библиографом в Библиотеке иностранной литературы и отделе стран Азии и Африки ФБОН АН С ССР (с 1969 – ИНИОН). Печатался преимущественно в самиздате и тамиздате (в советской печати с 1976 года был запрещен). Был одной из очень заметных фигур неофициальной отечественной культурной жизни 1960 – 1970-х гг, заново был открыт уже в 1980-е. Автор ряда работ, ставших крупными событиями в культурной жизни СССР и России, автор книг «Открытость бездне. Встречи с Достоевским», «Лекции по философии истории», «Собирание себя», «Выход из транса», «Образы вечного», “Великие религии мира” (две последние — в соавторстве с З.А. Миркиной), “Записки гадкого утенка” и др.

Печатался преимущественно в самиздате и тамиздате (в советской печати с 1976 года был запрещен). Был одной из очень заметных фигур неофициальной отечественной культурной жизни 1960 – 1970-х гг, заново был открыт уже в 1980-е. Автор ряда работ, ставших крупными событиями в культурной жизни СССР и России, автор книг «Открытость бездне. Встречи с Достоевским», «Лекции по философии истории», «Собирание себя», «Выход из транса», «Образы вечного», “Великие религии мира” (две последние — в соавторстве с З.А. Миркиной), “Записки гадкого утенка” и др.

Лекция

Григорий Померанц (фото Н. Четвериковой)

Один из моих друзей как раз за день до того, как меня сюда пригласили, принес мне распечатку чего-то вроде лекции, которую читал у вас господин Кох. Я от этого и отталкиваюсь. Первое мое впечатление было, что он говорит, вроде, неправильно, но интересно, т.е. в его парадоксах и каких-то скачках мысли я чувствовал противоречия русской жизни, которые он, будучи не профессионалом в этой области, описывал очень скачкообразно, но все время чувствовал за этим что-то живое. А оппоненты сплошь и рядом начинали выдвигать схему, и мне становилось скучно.

А оппоненты сплошь и рядом начинали выдвигать схему, и мне становилось скучно.

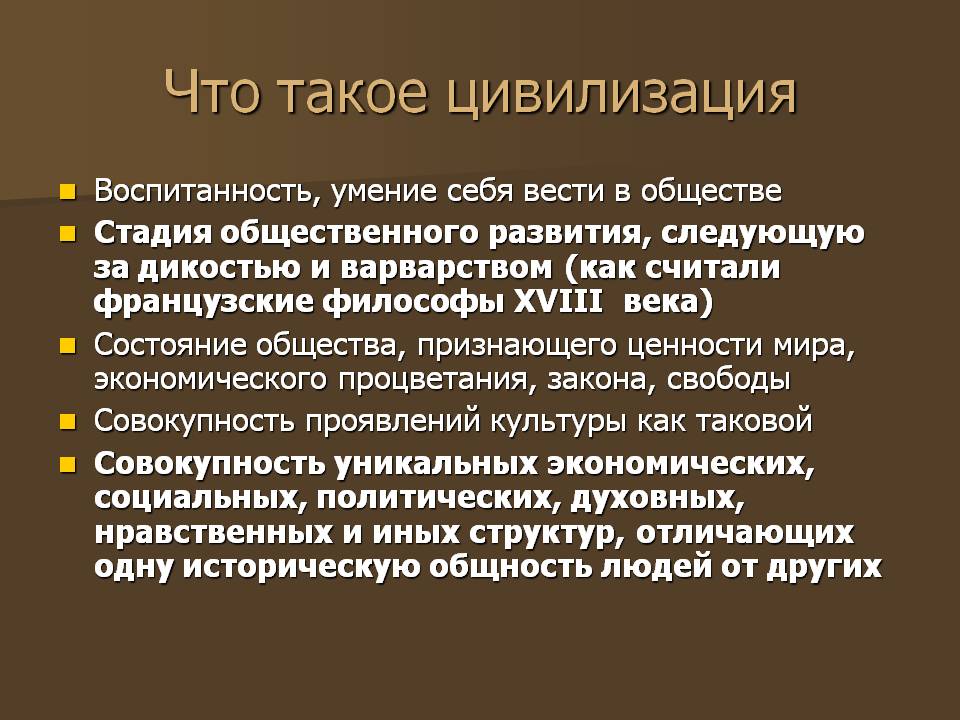

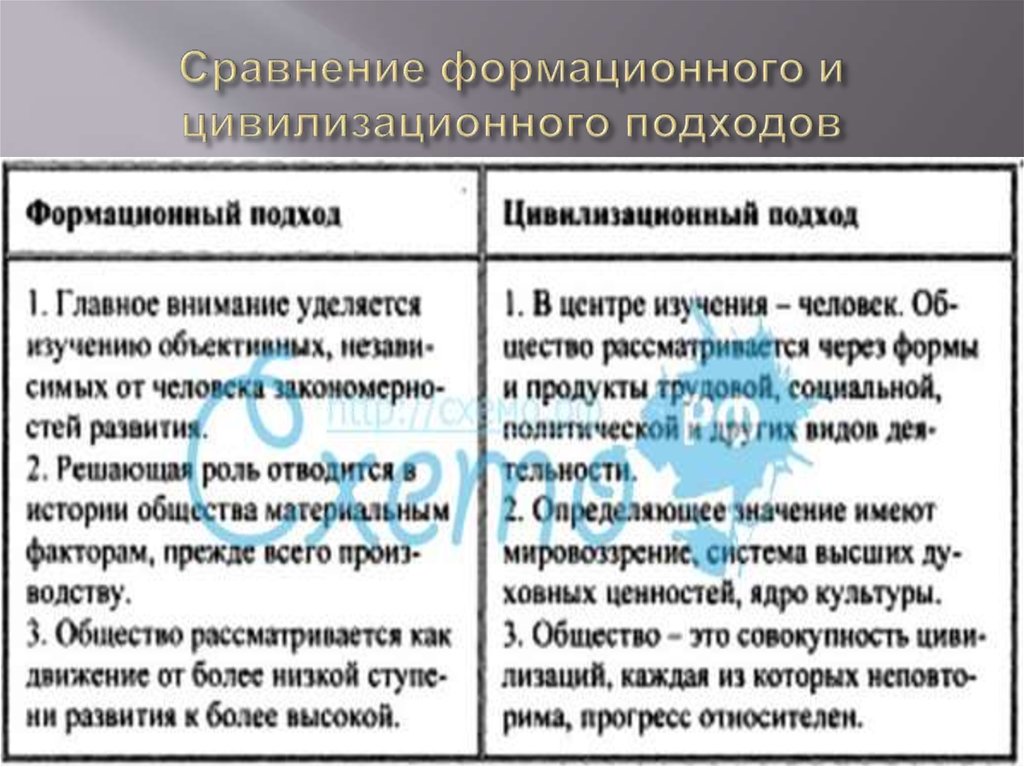

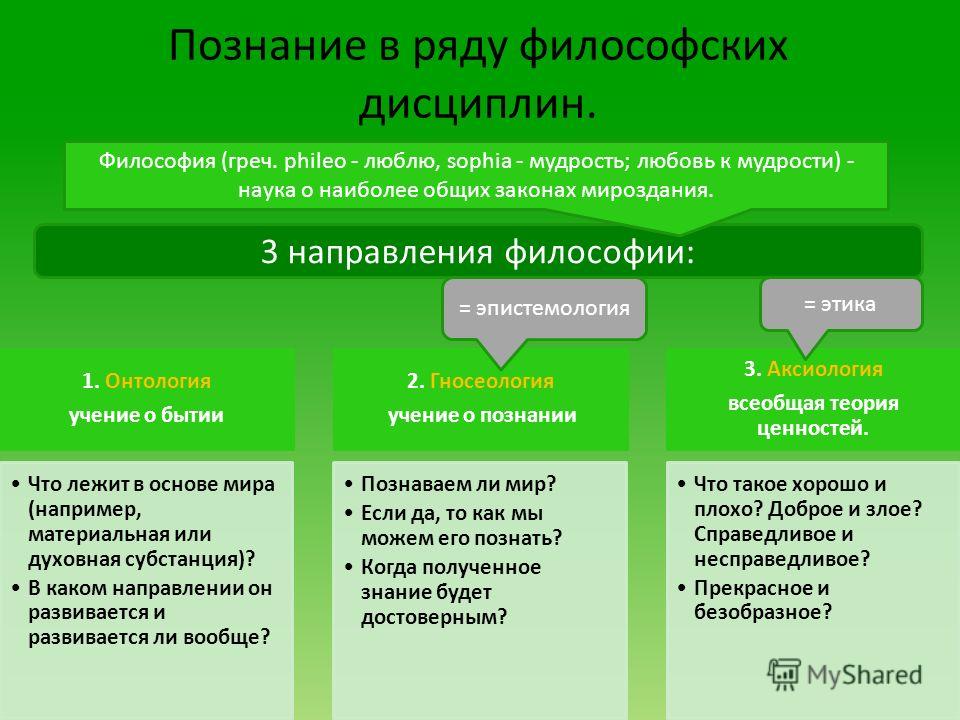

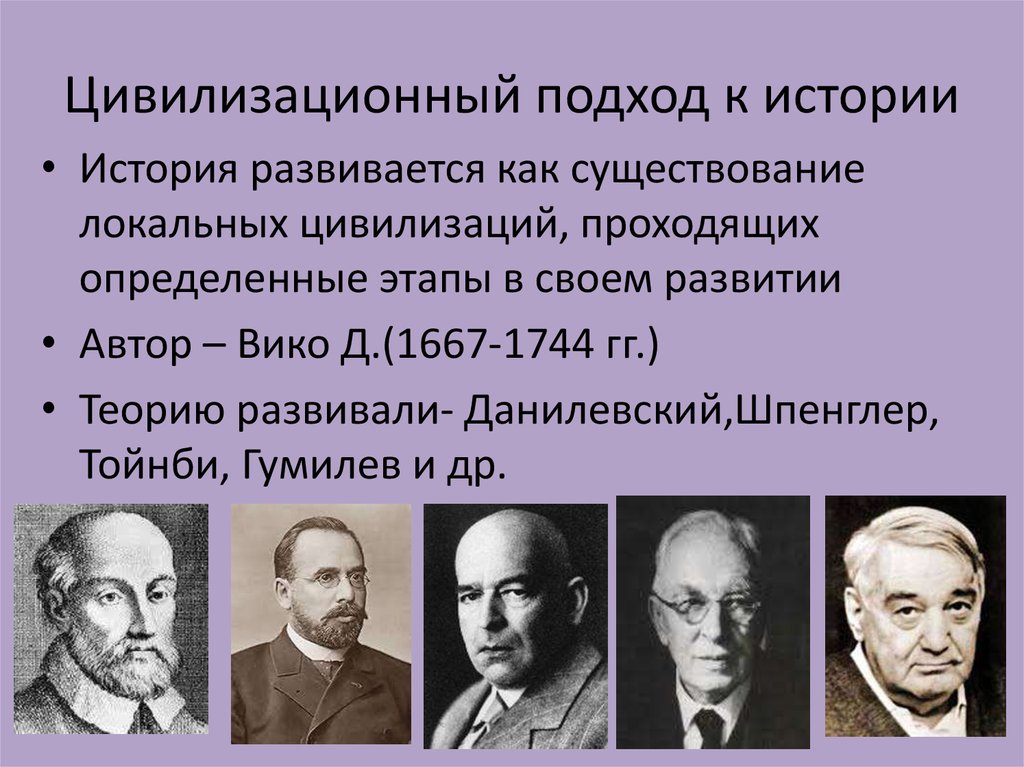

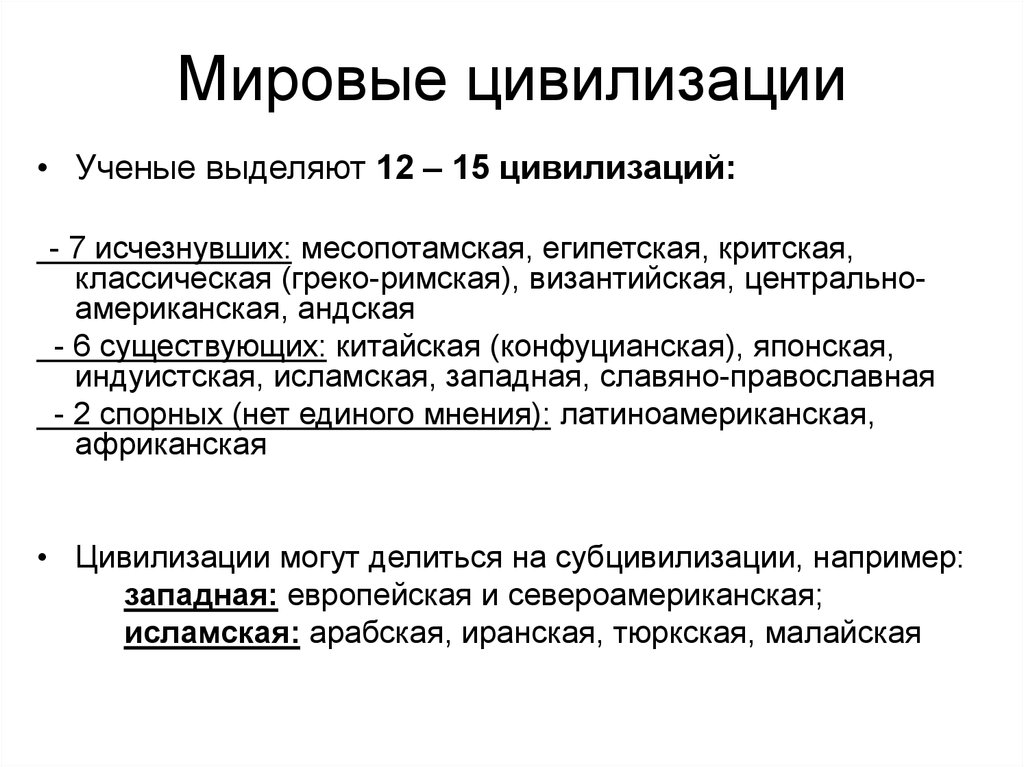

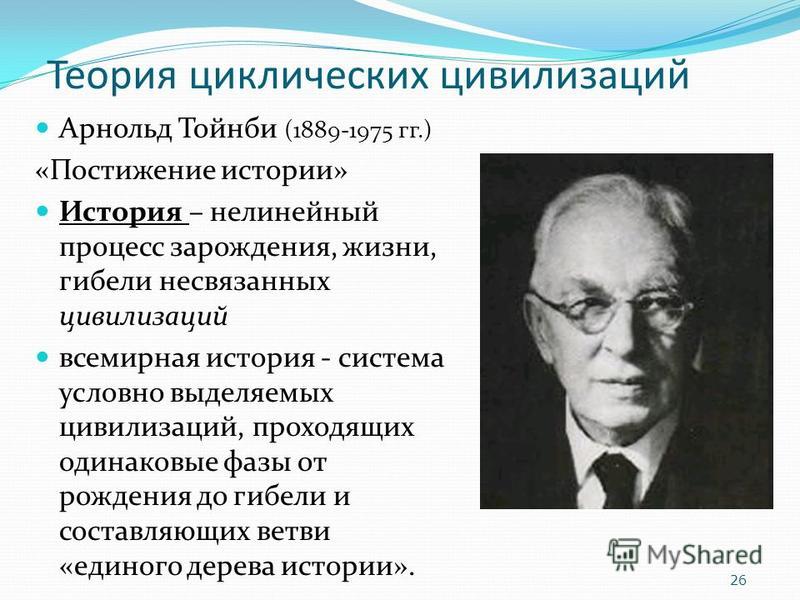

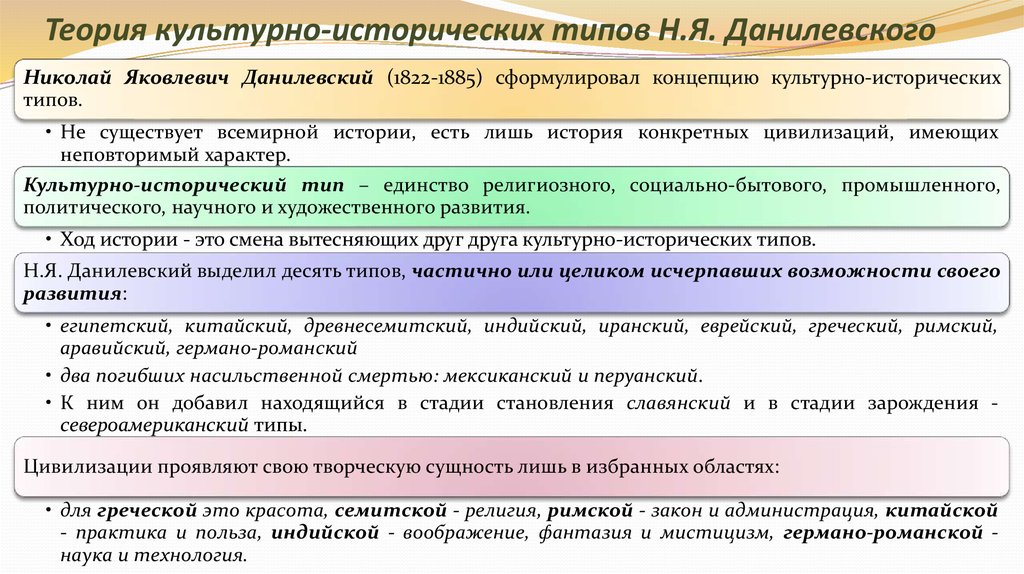

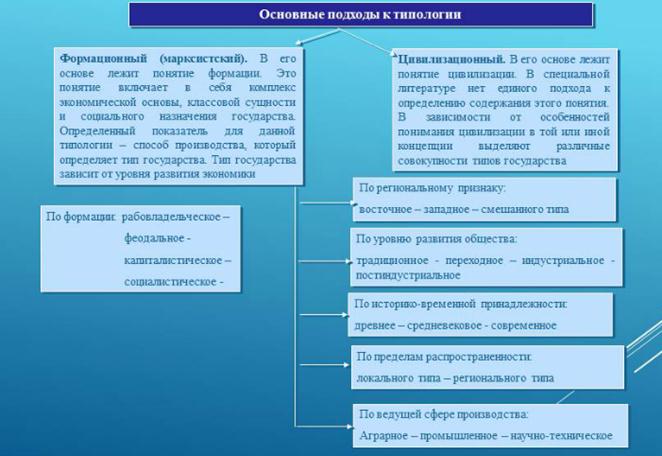

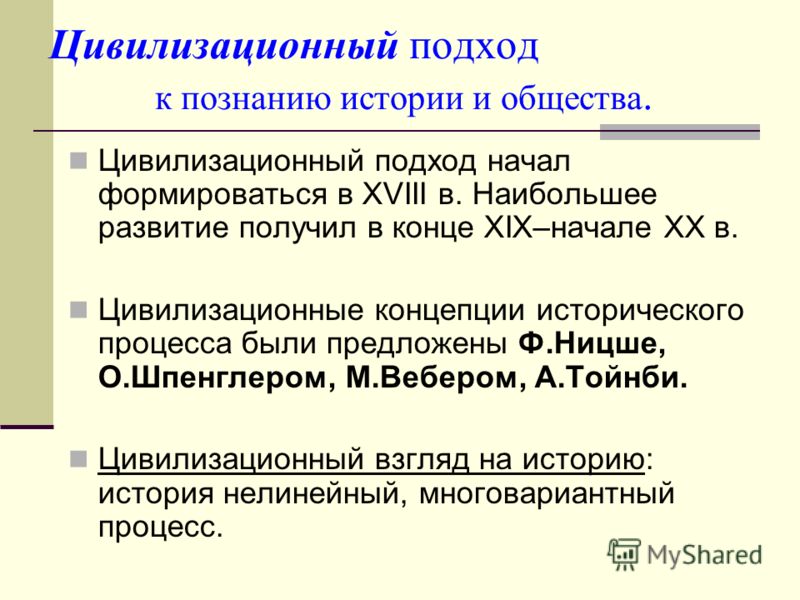

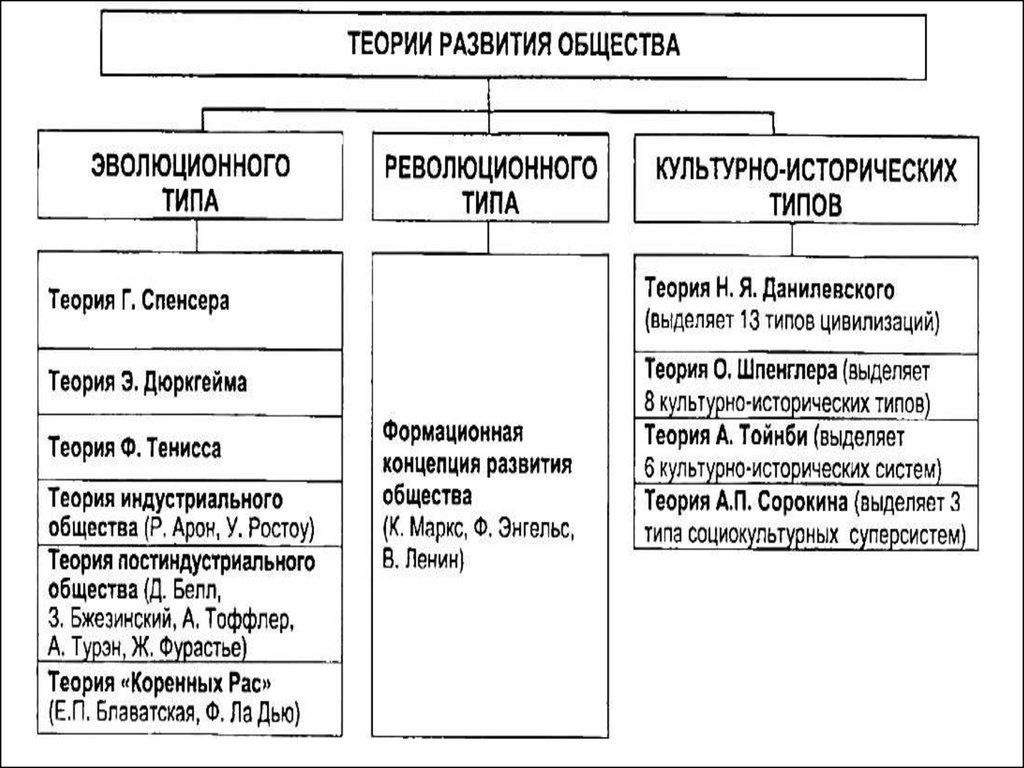

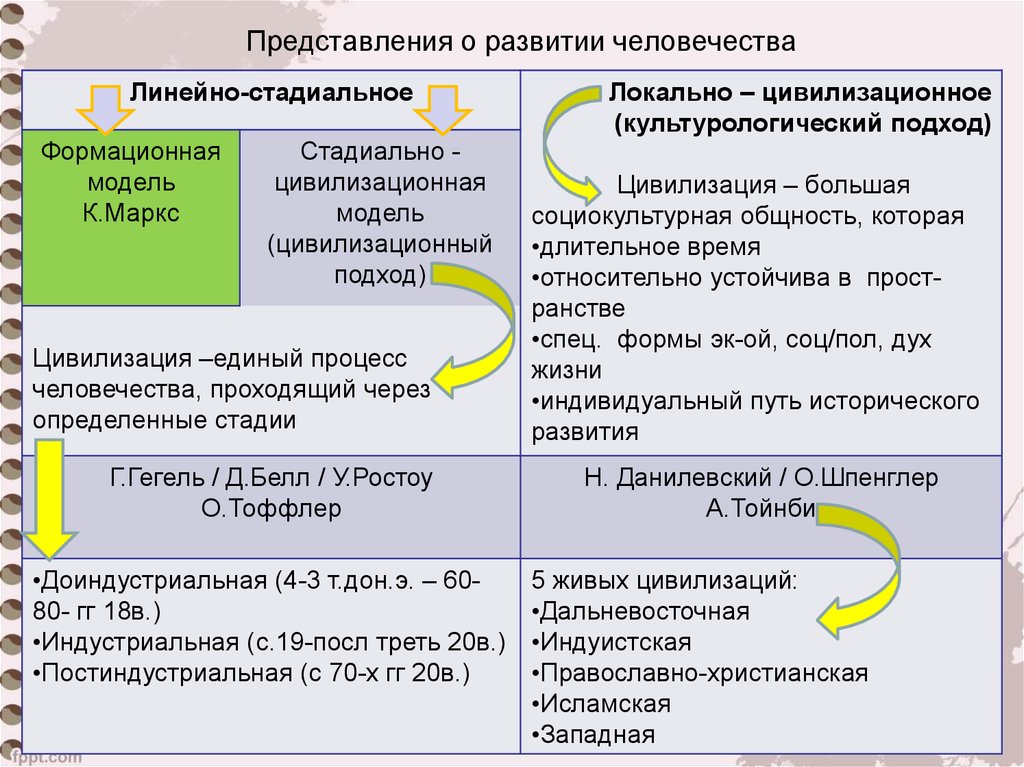

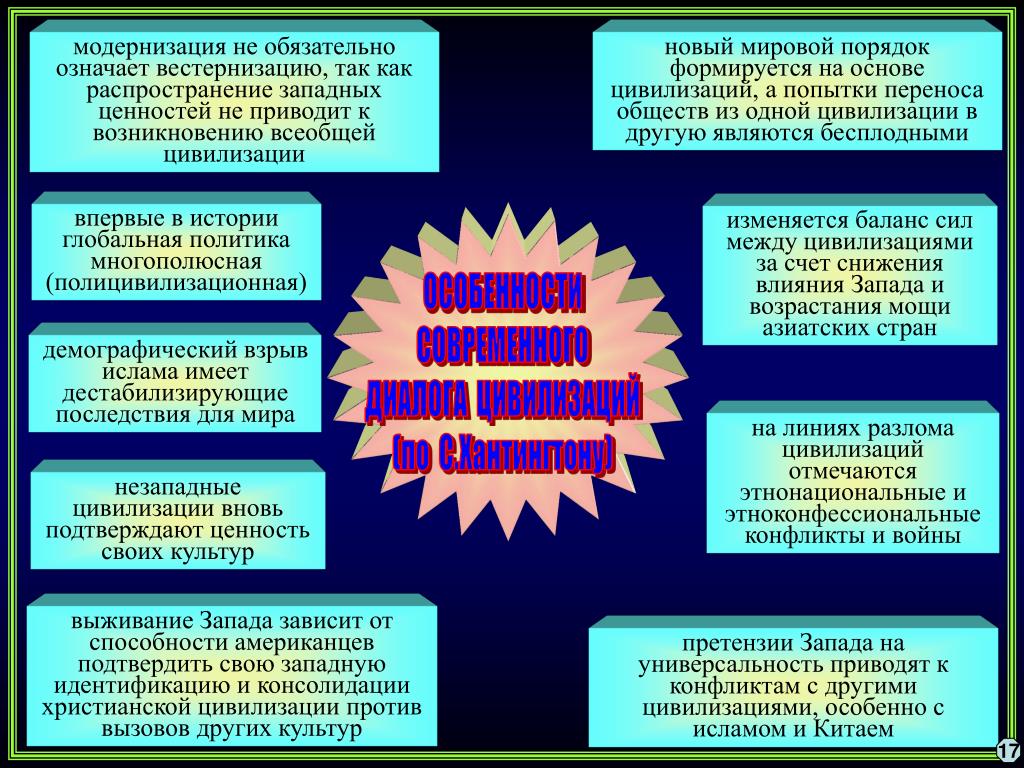

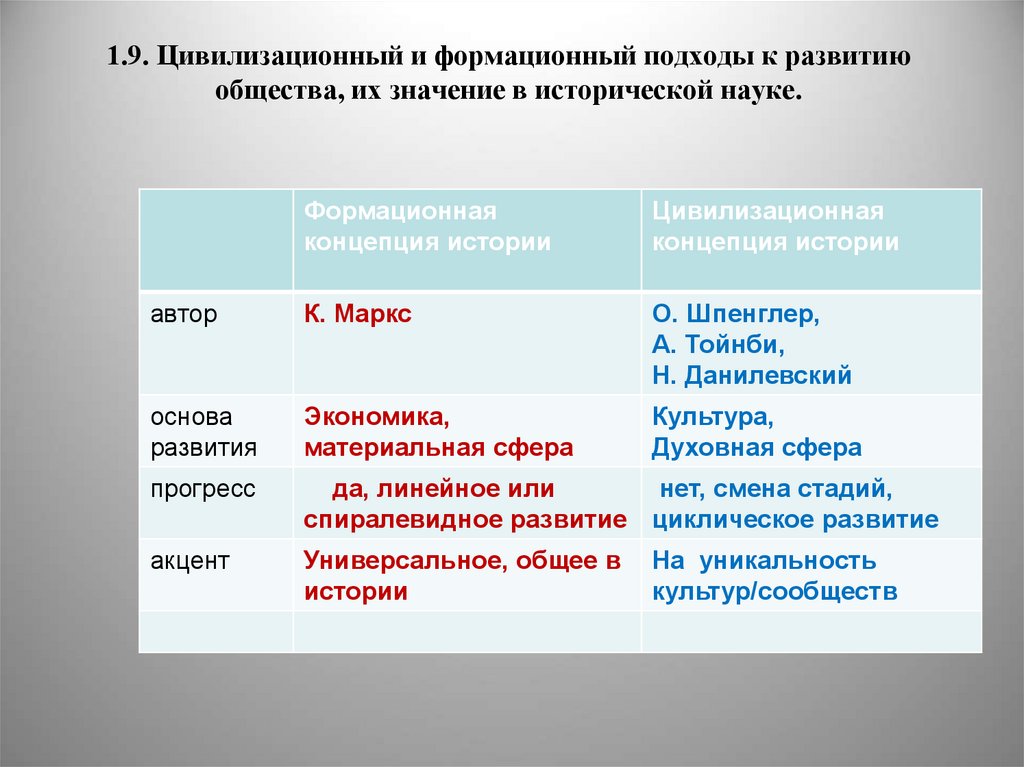

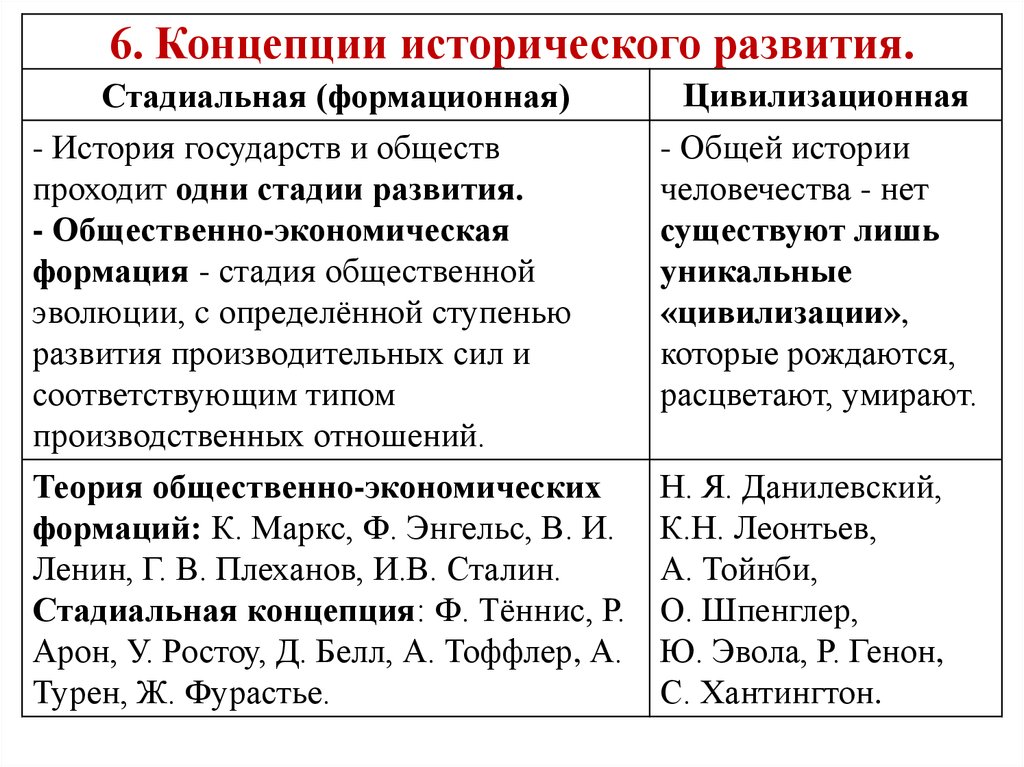

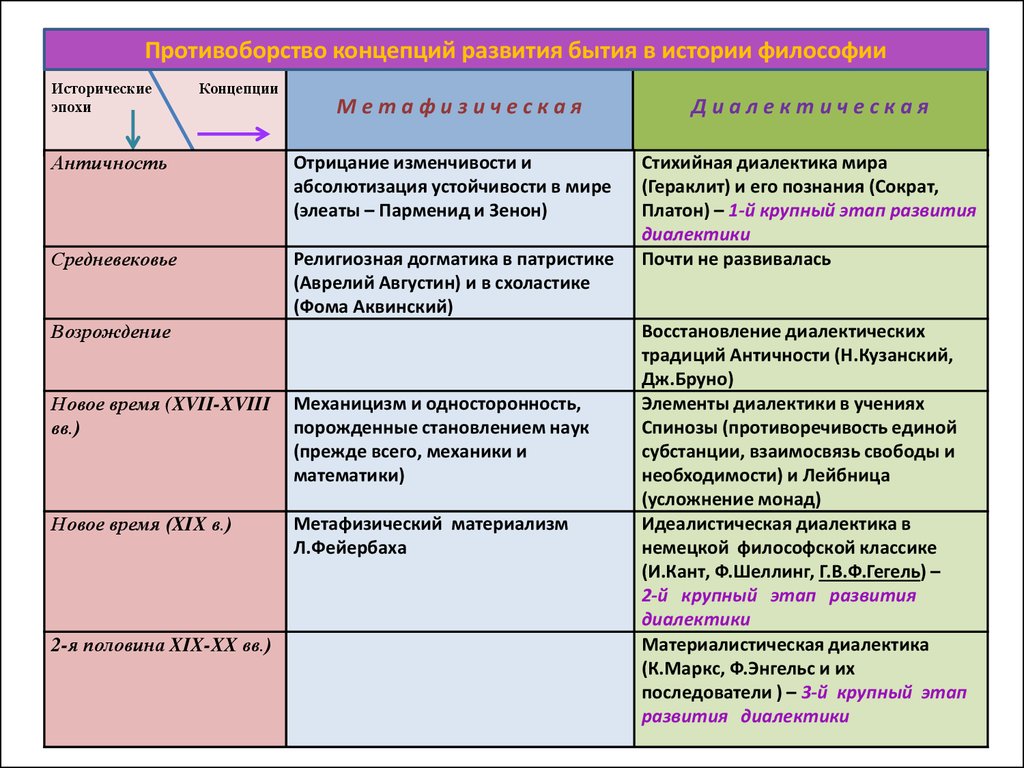

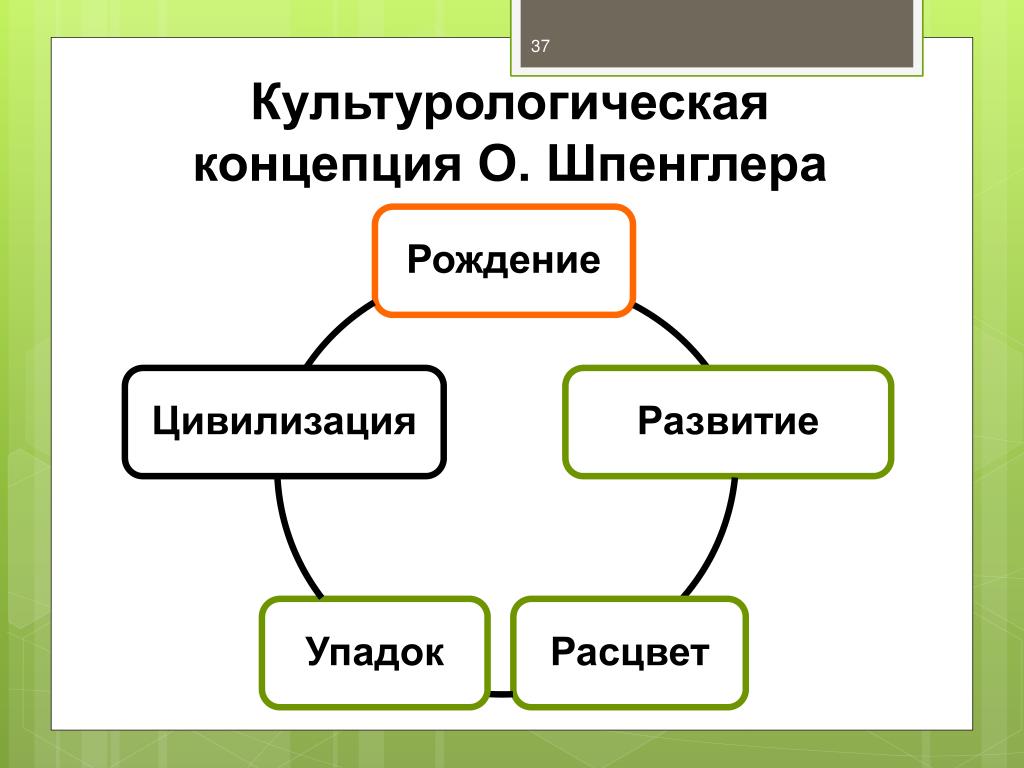

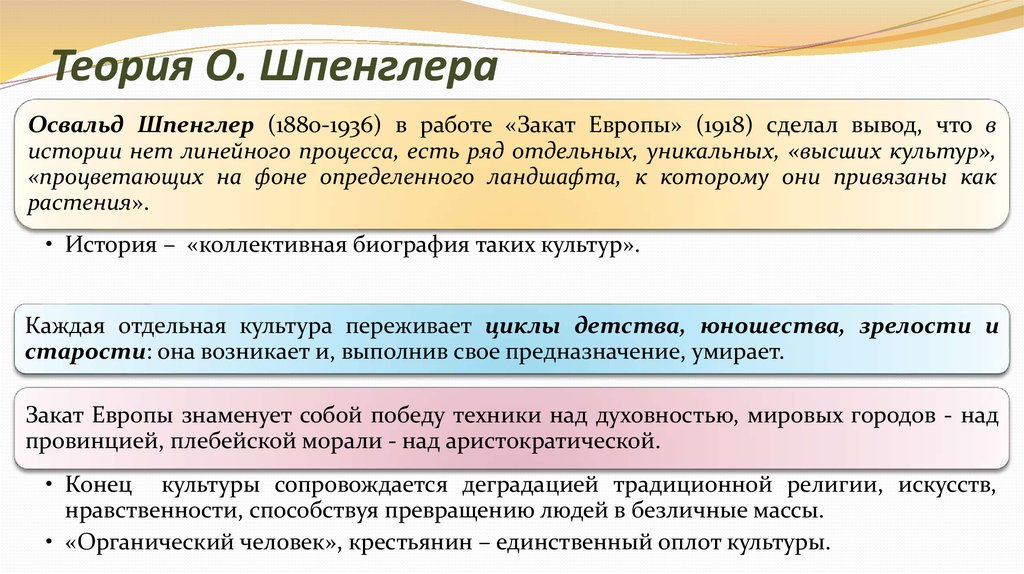

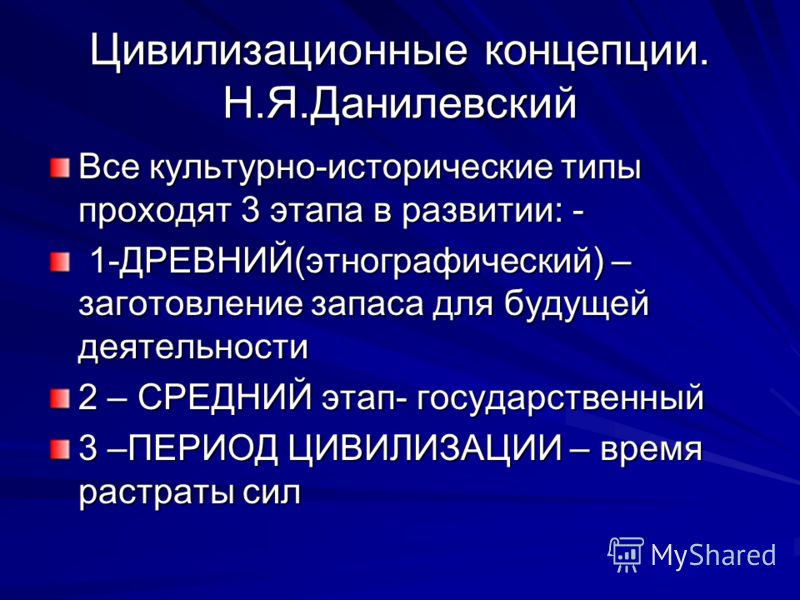

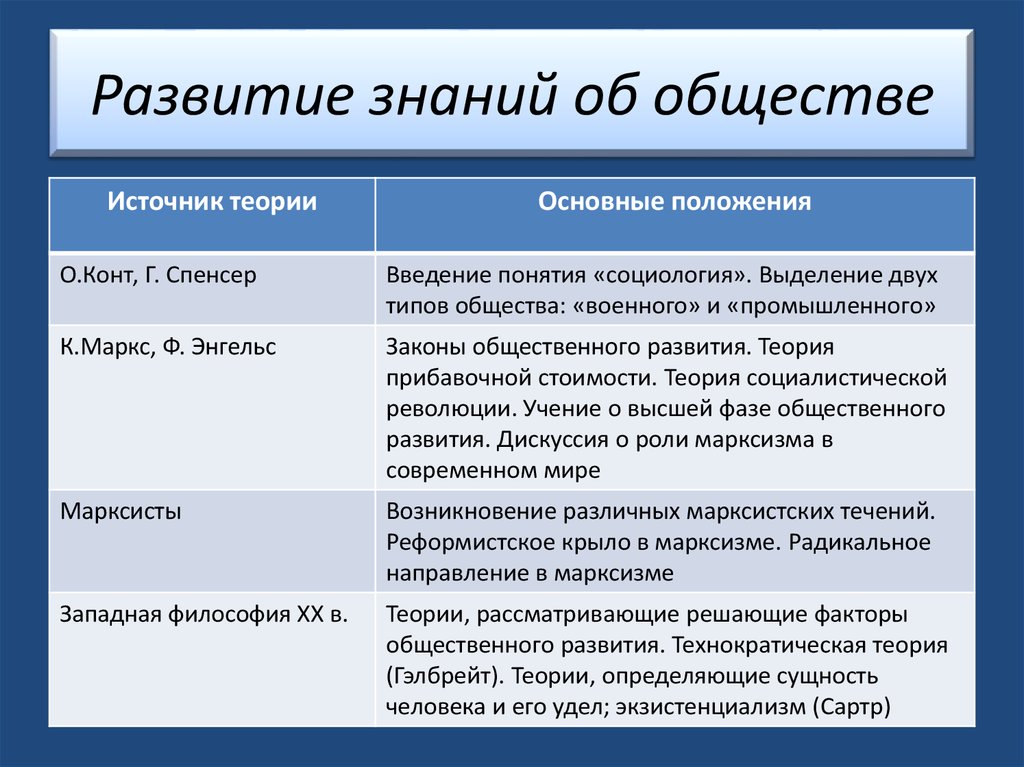

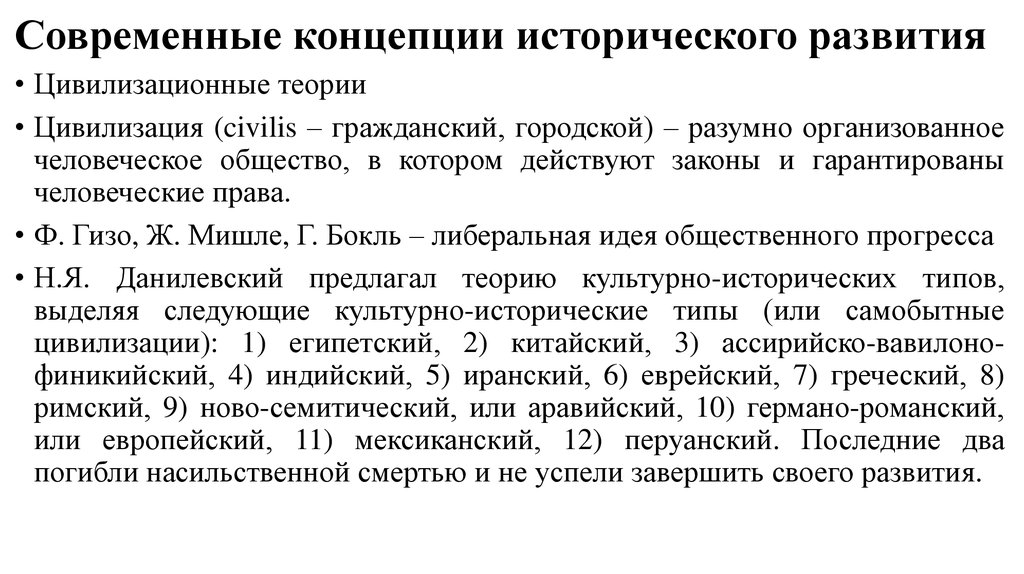

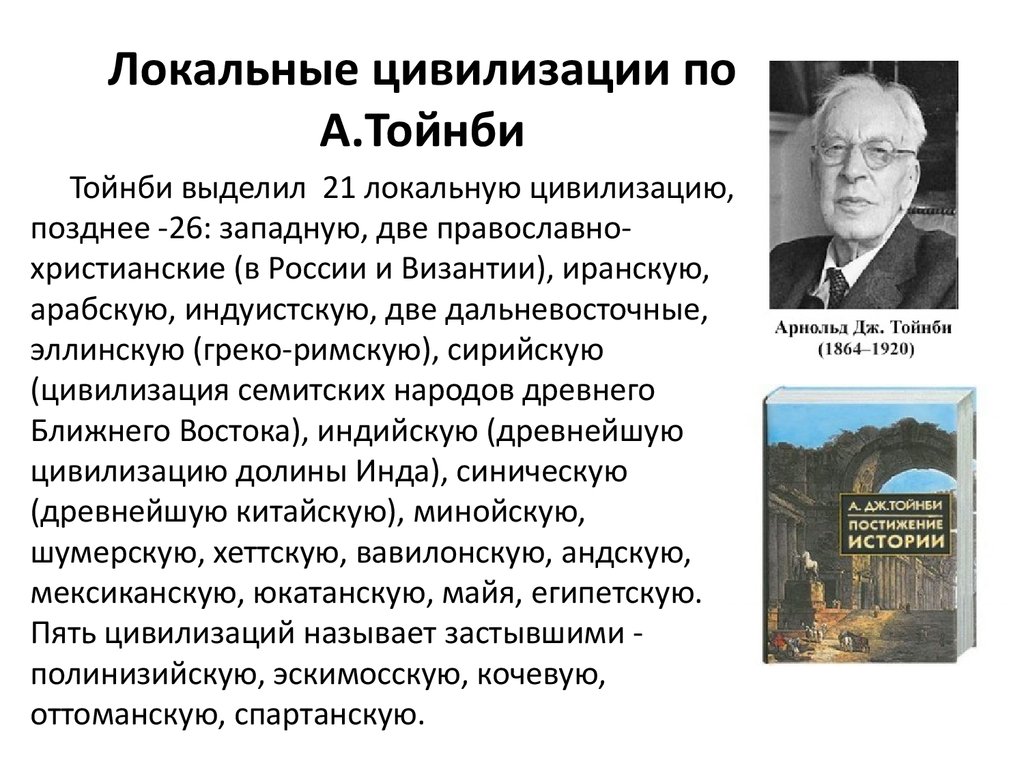

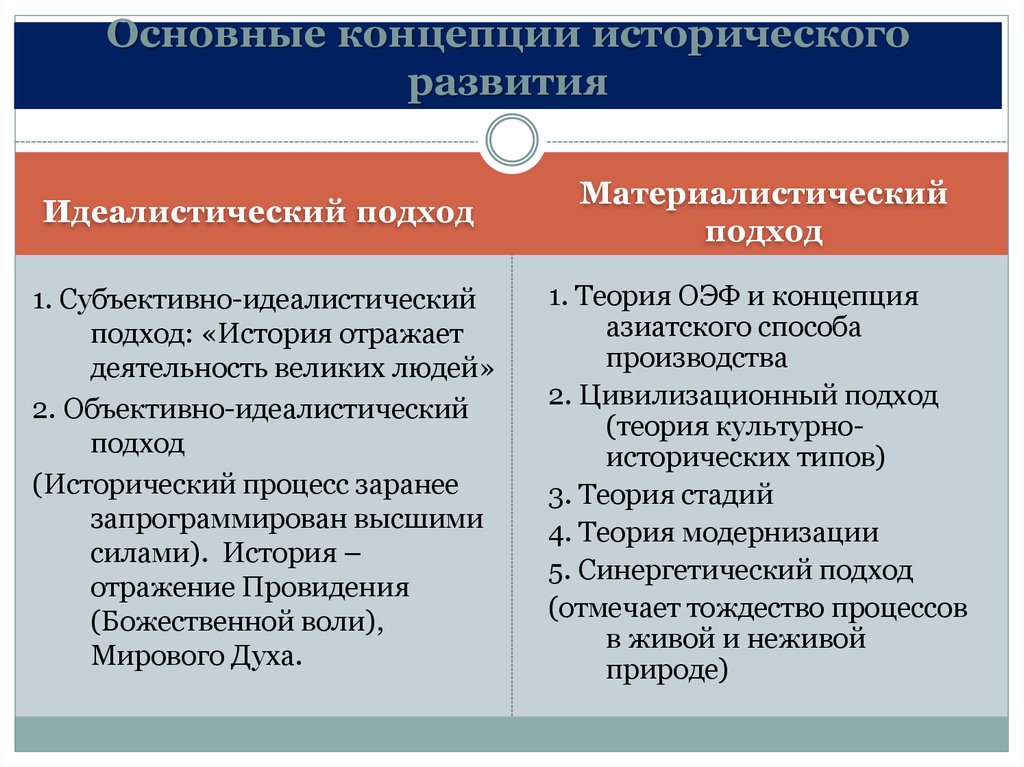

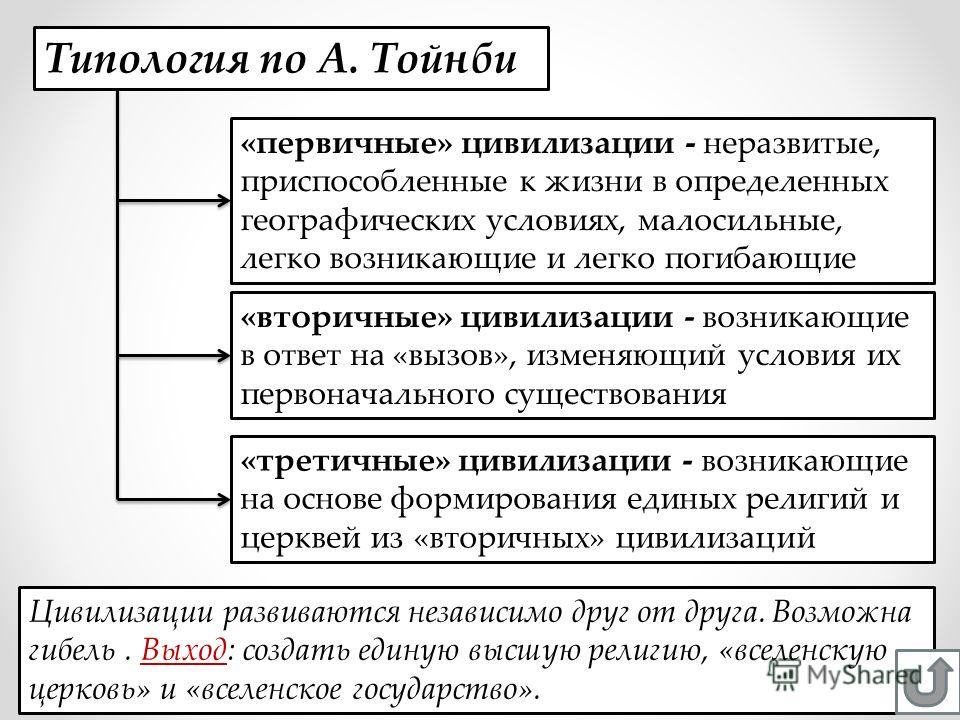

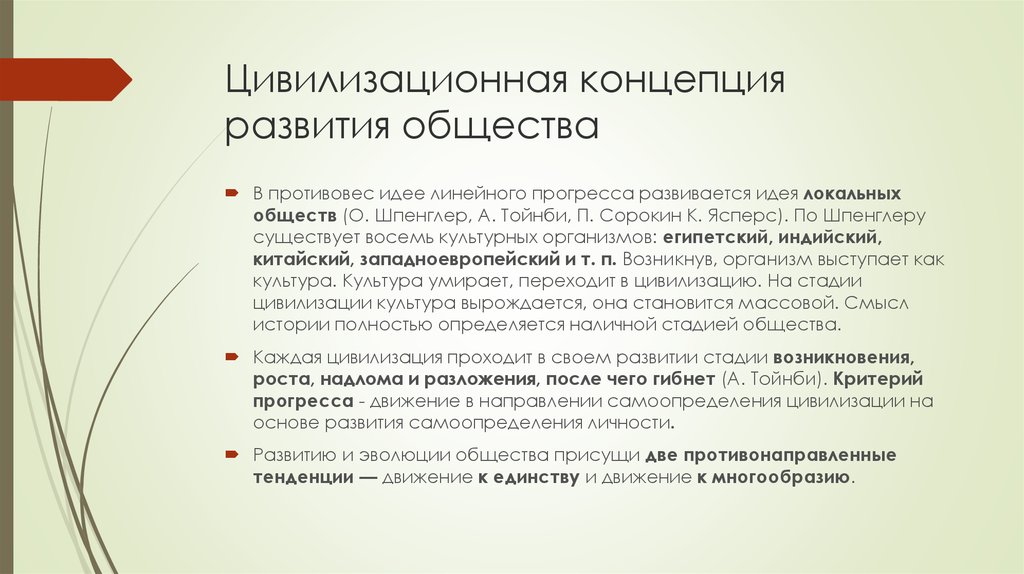

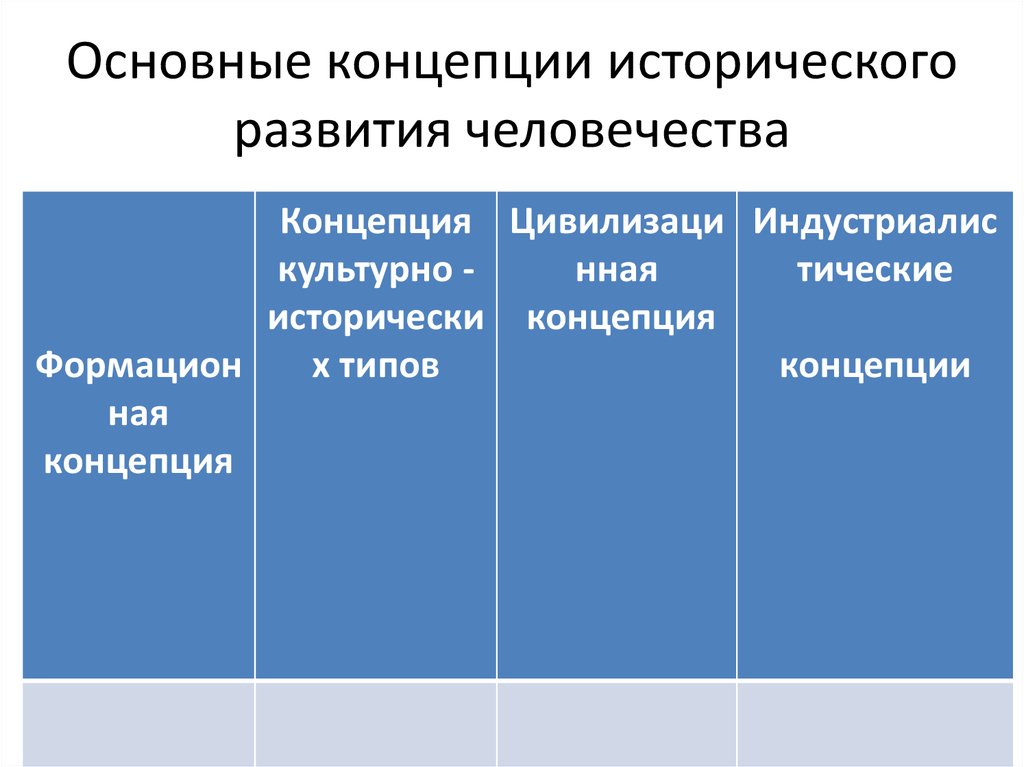

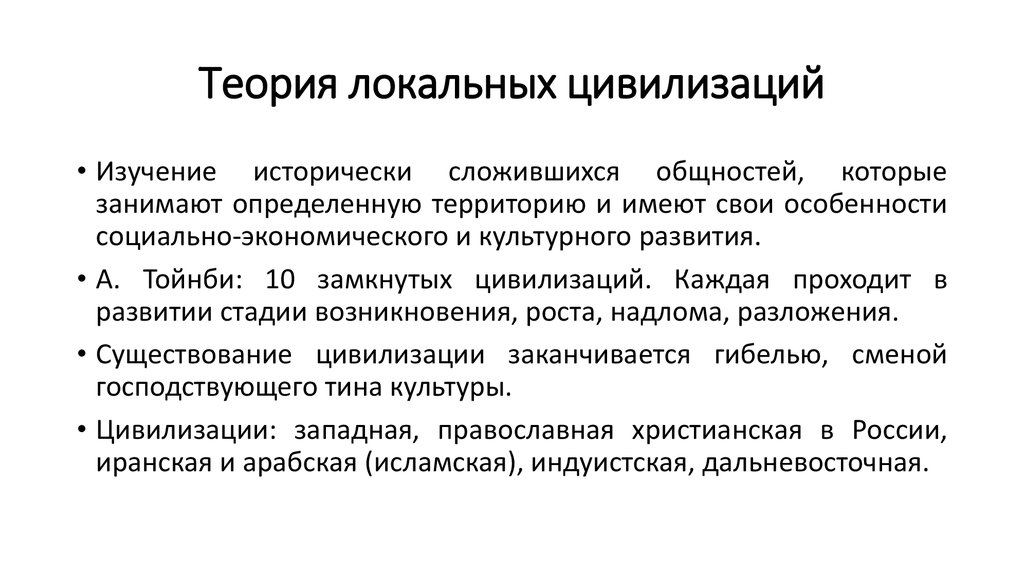

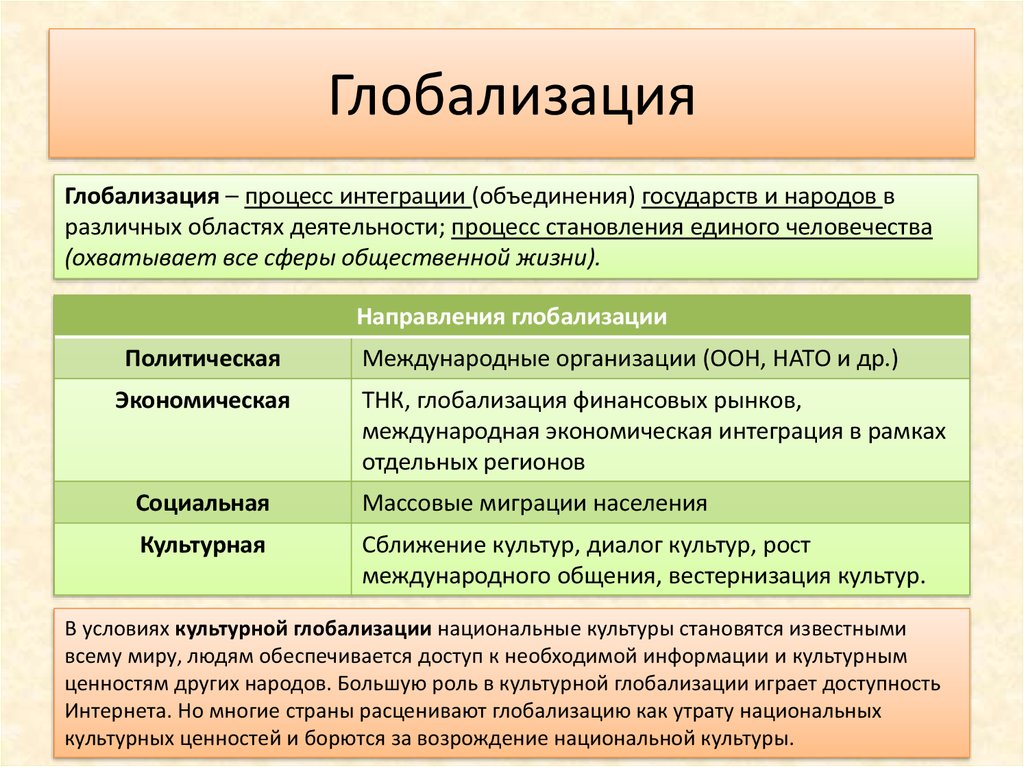

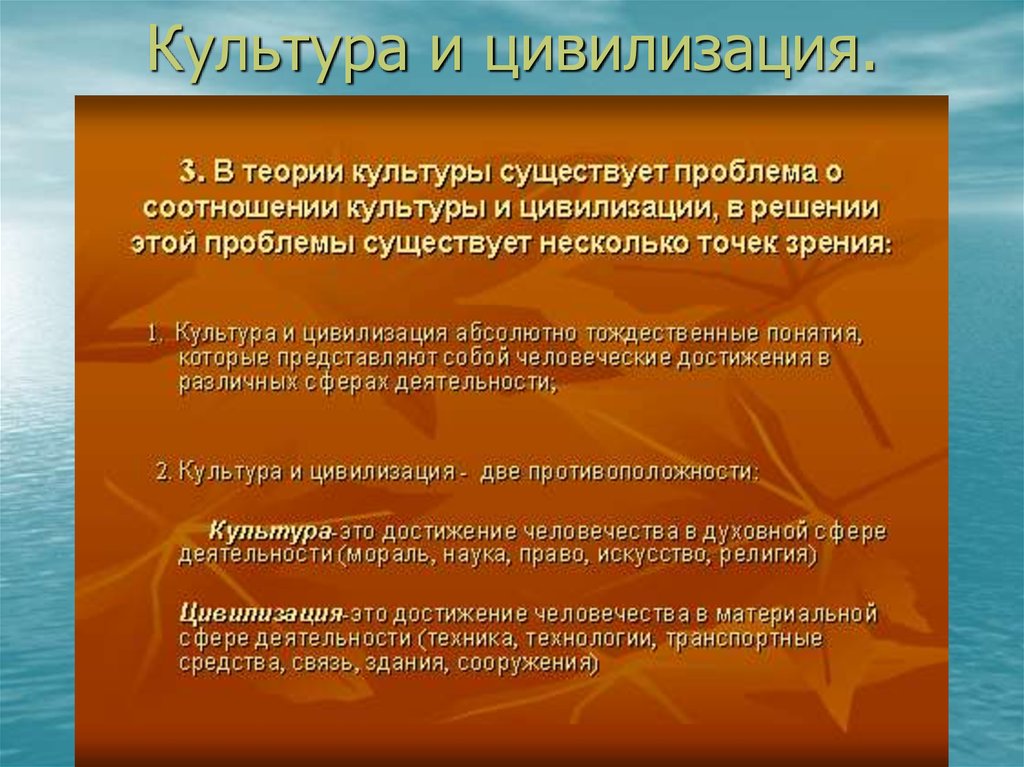

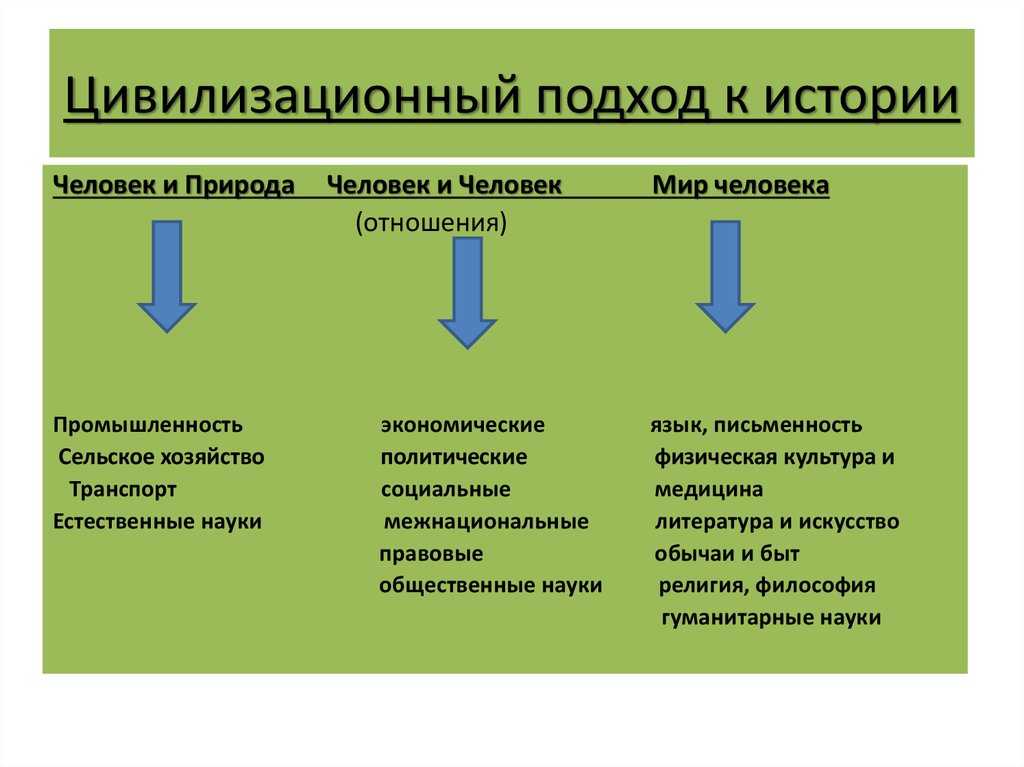

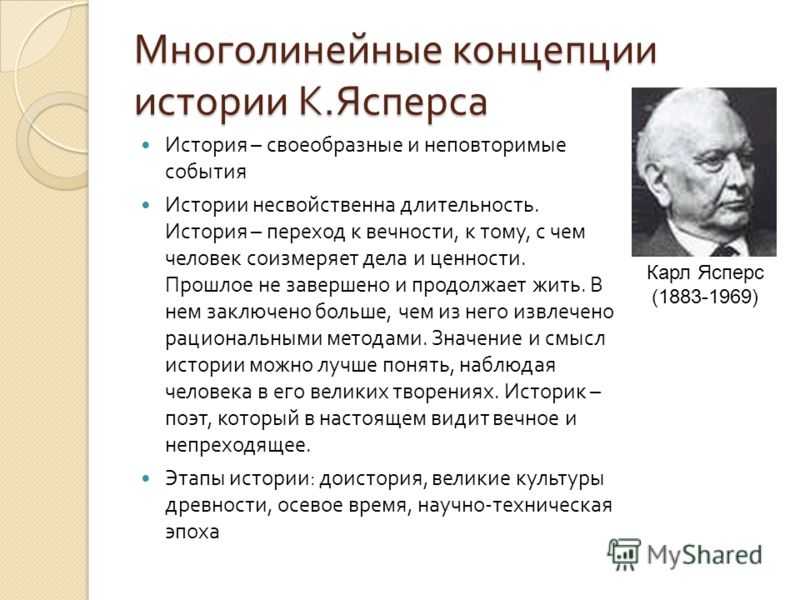

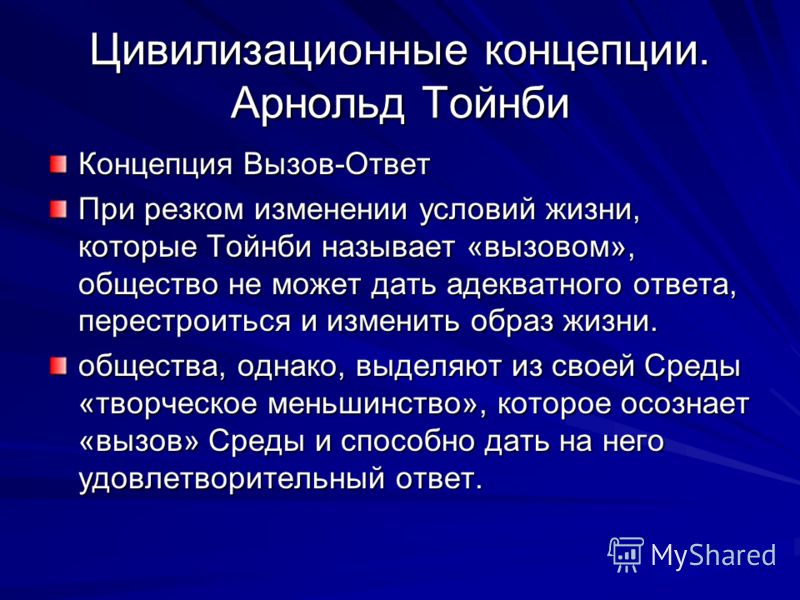

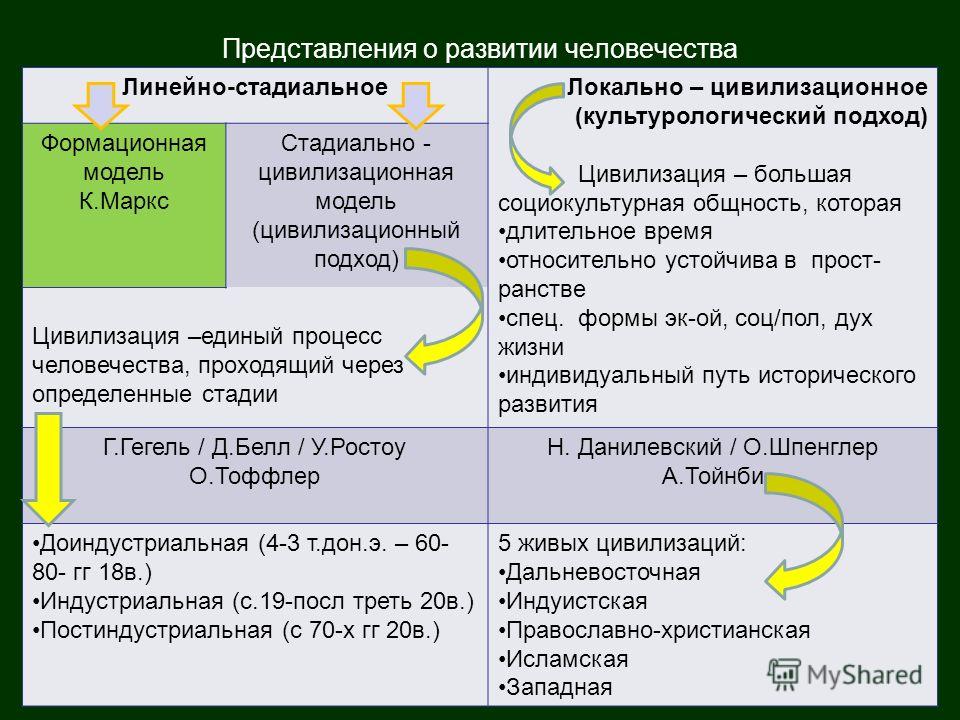

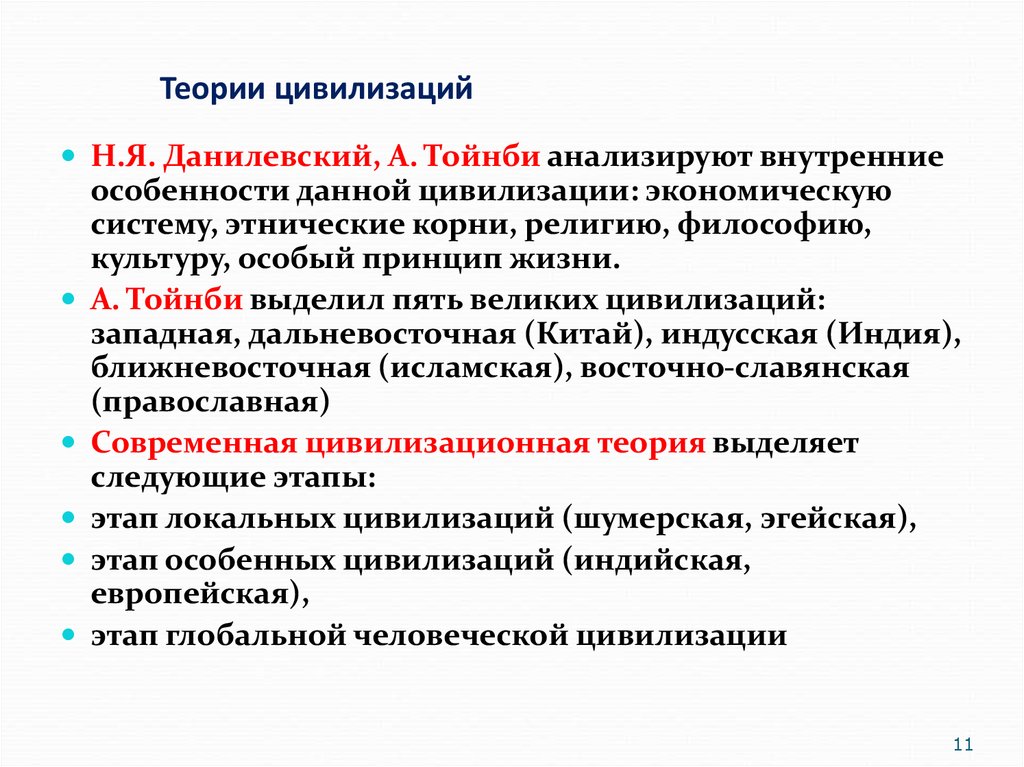

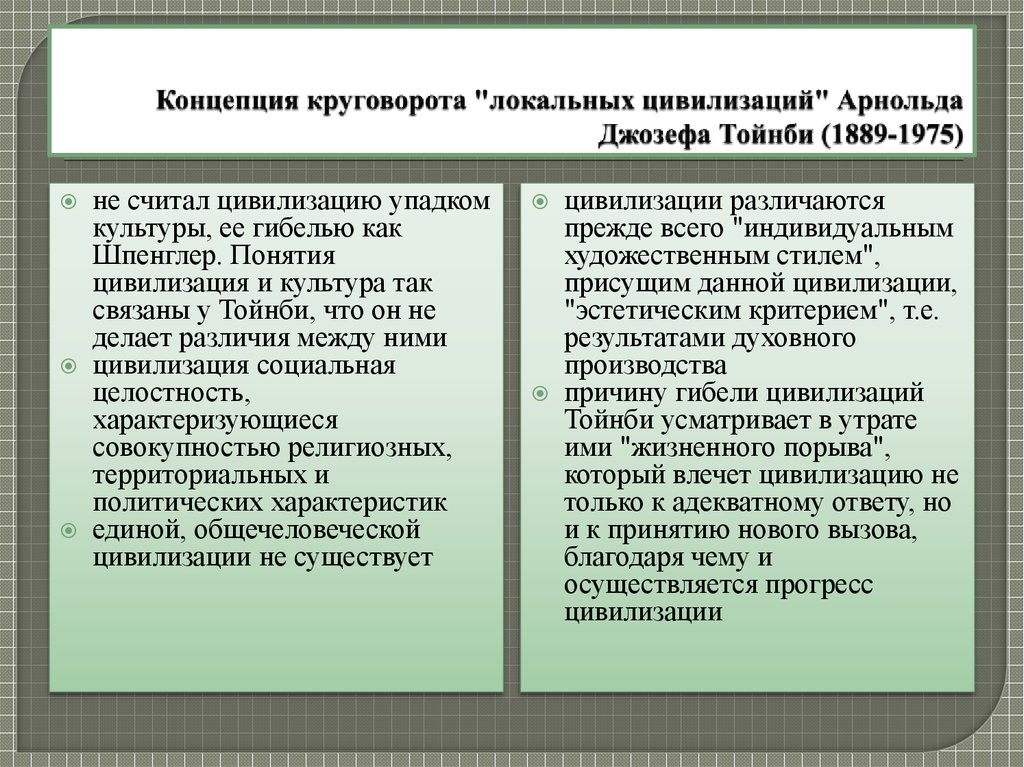

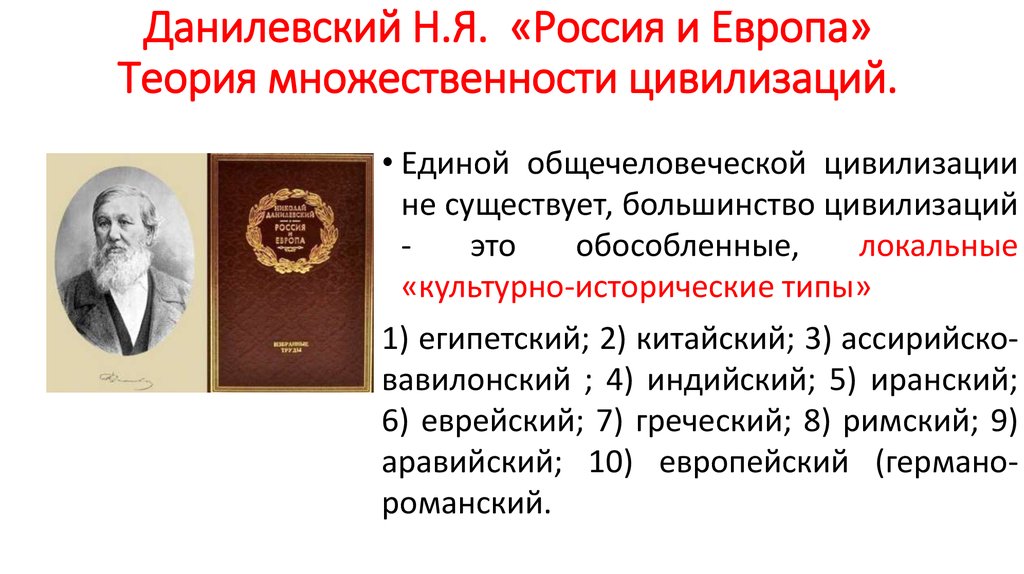

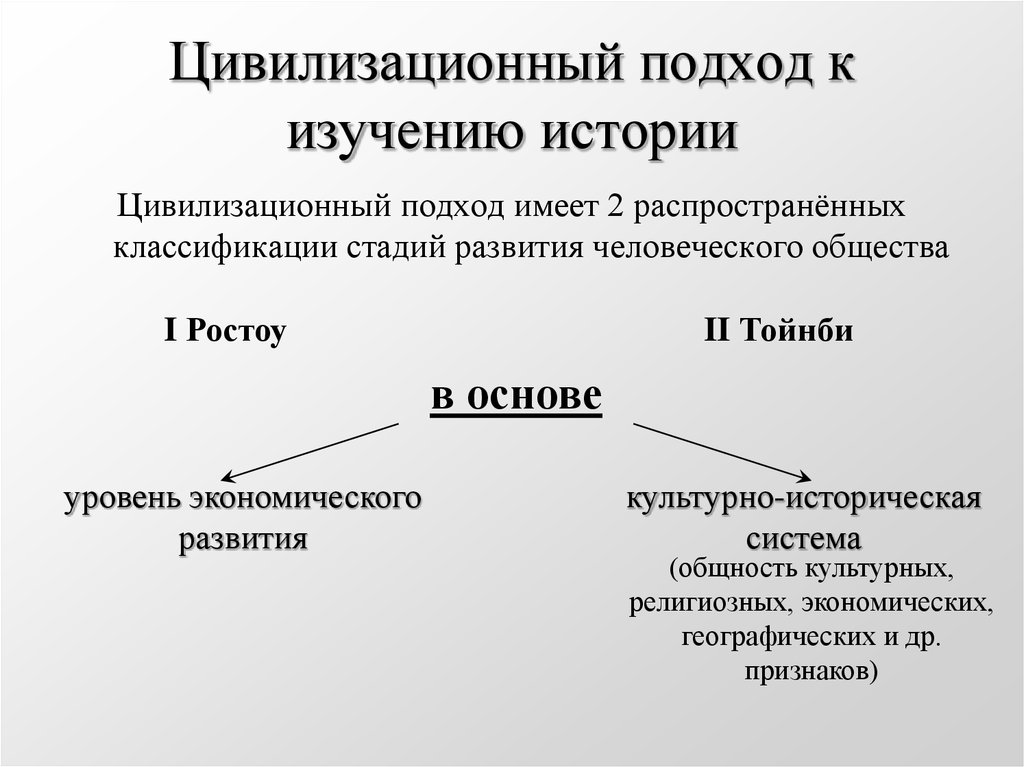

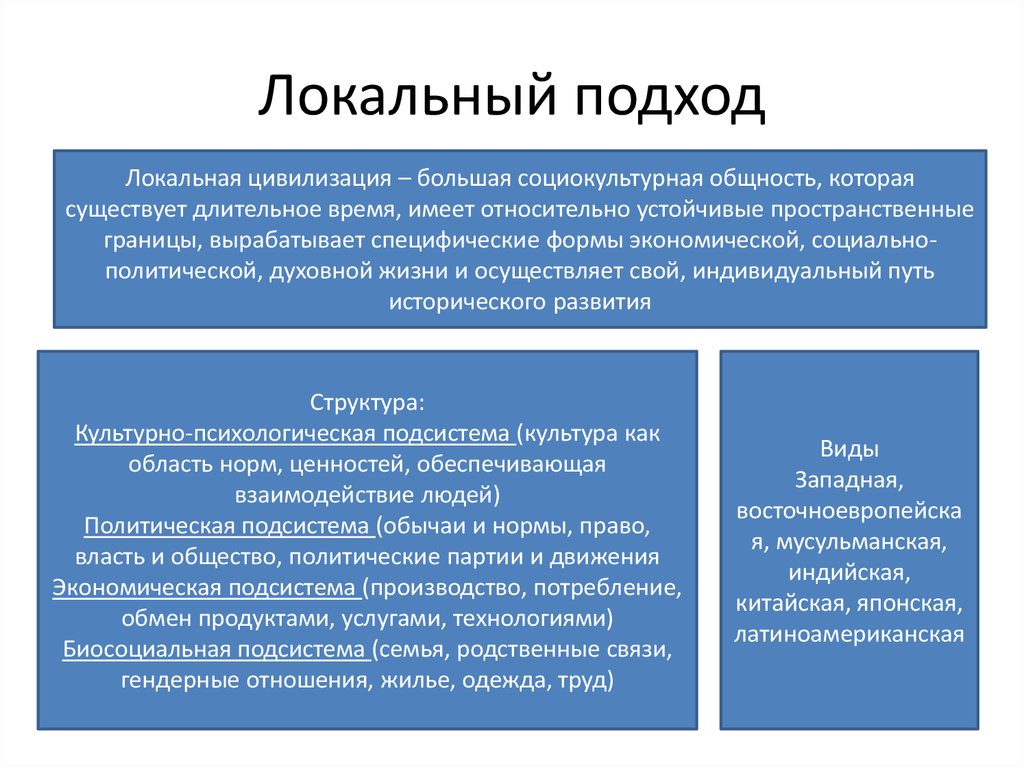

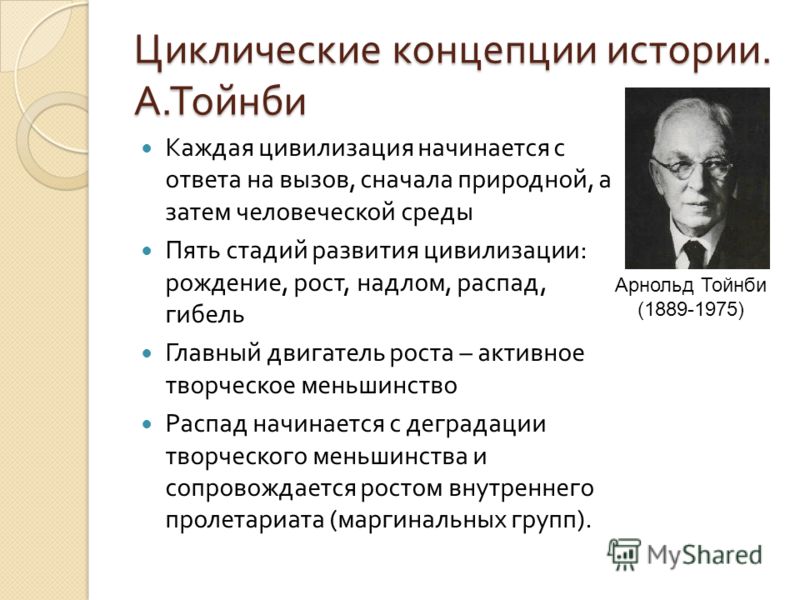

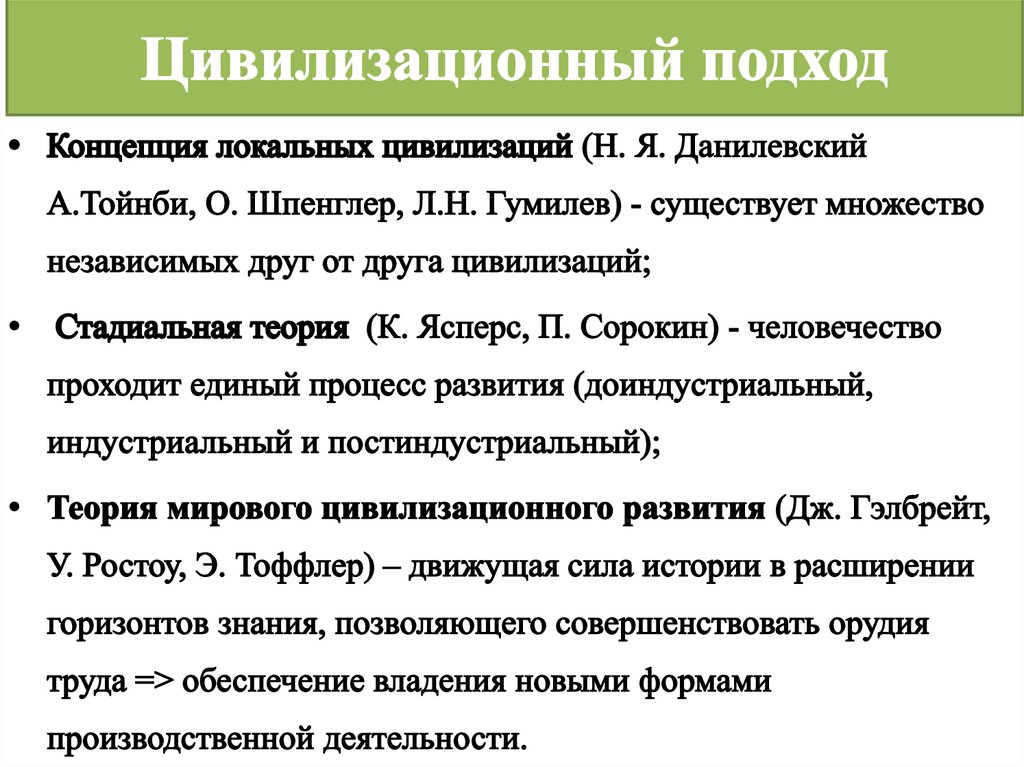

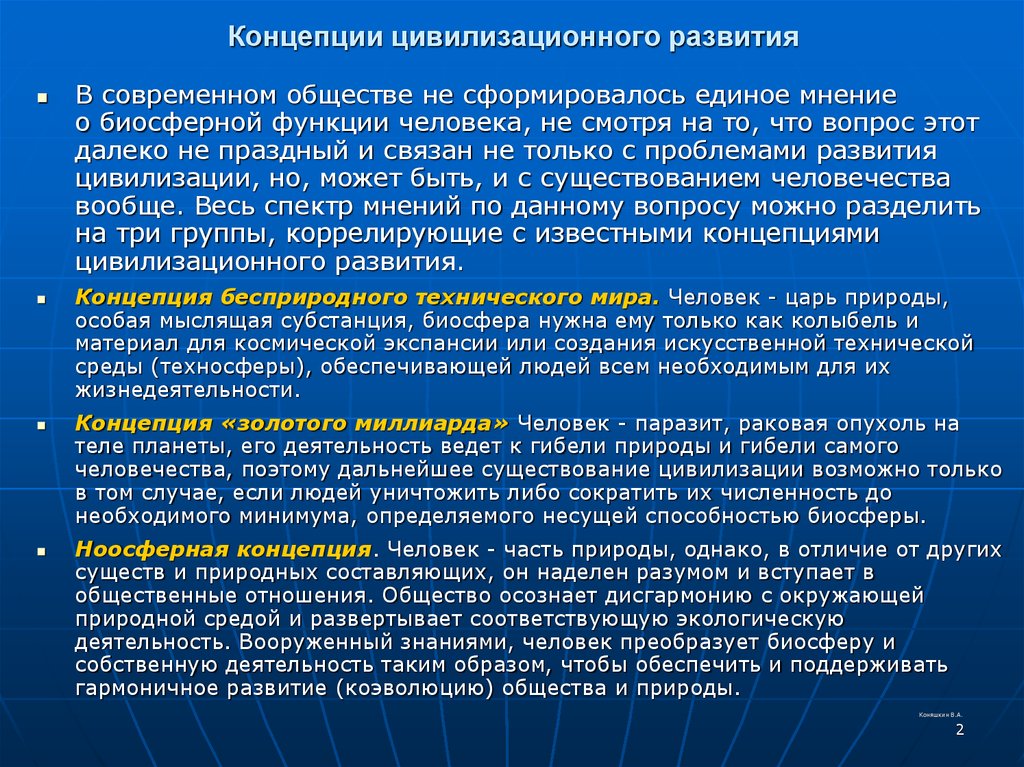

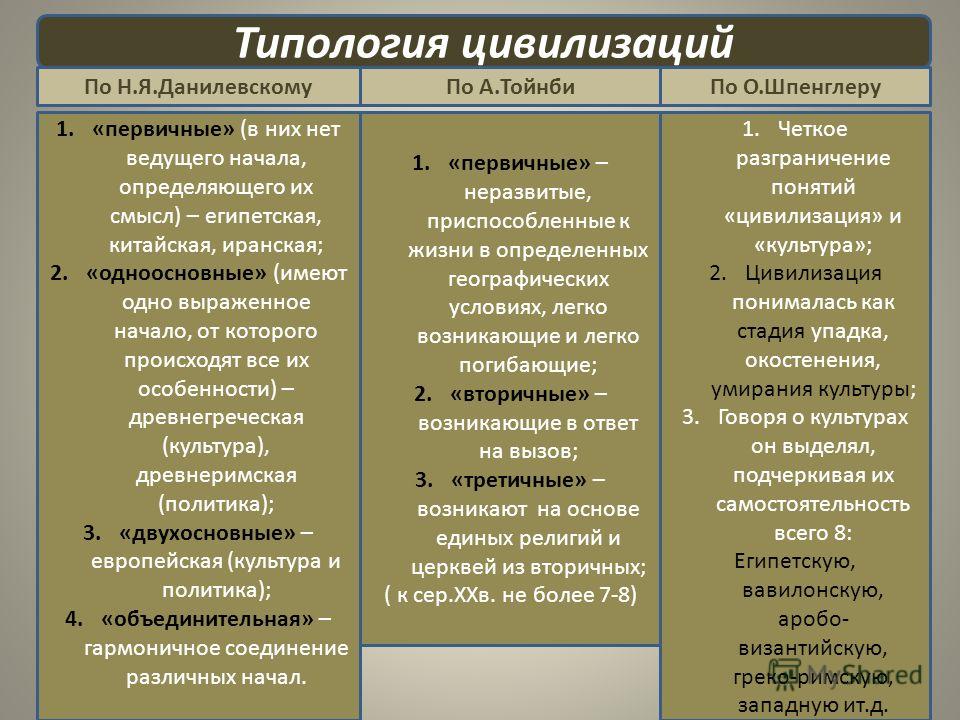

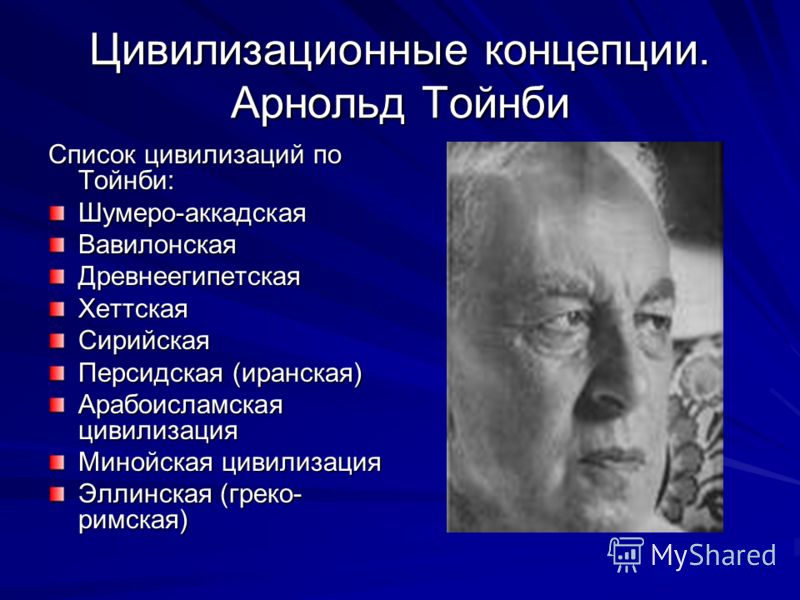

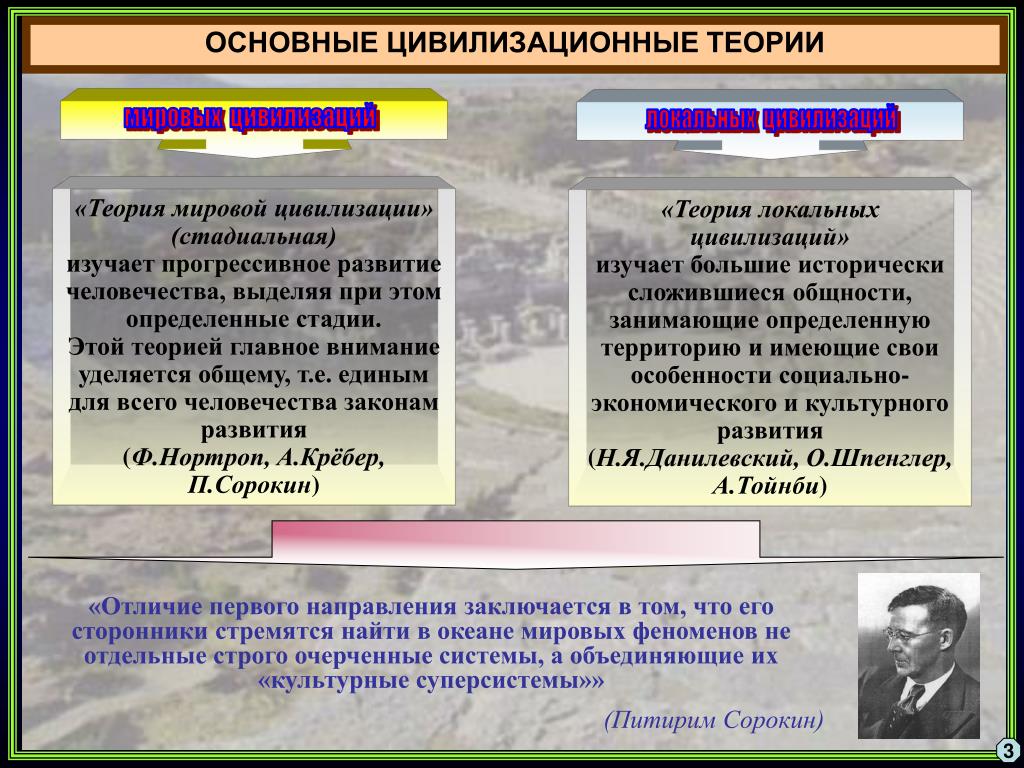

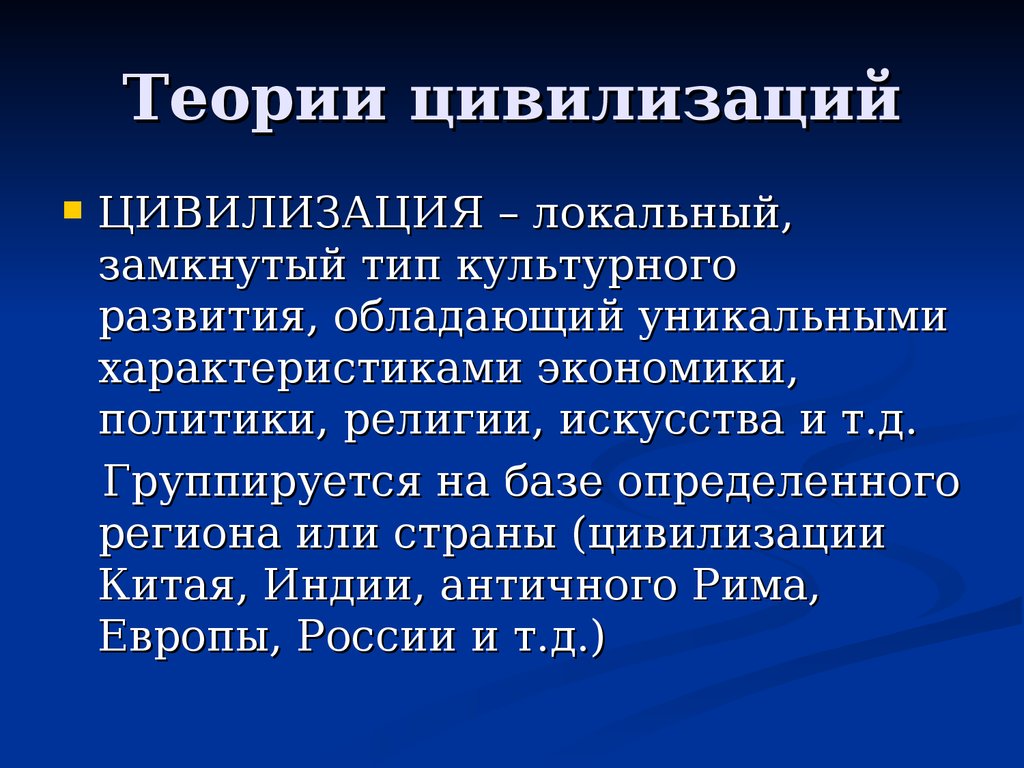

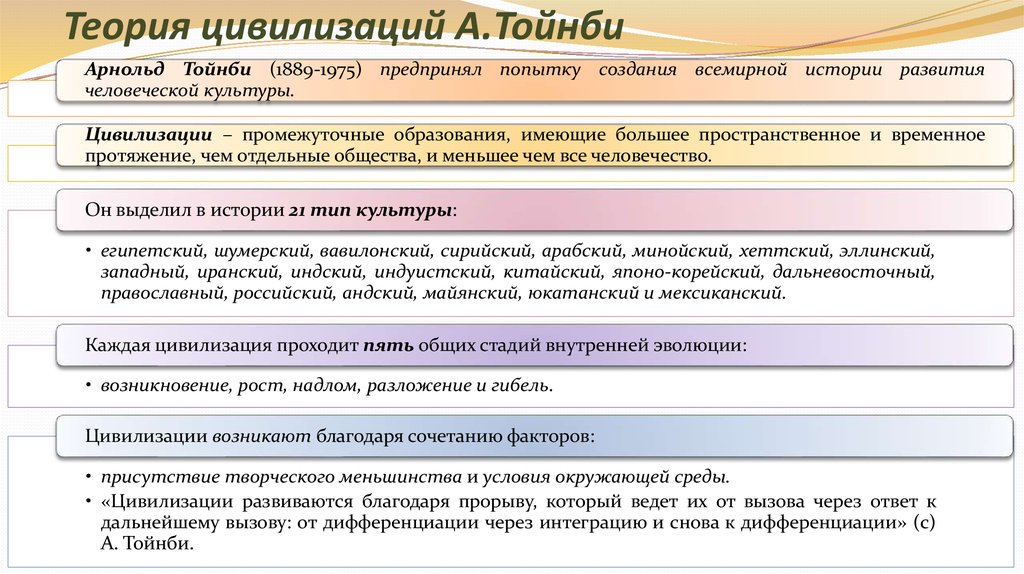

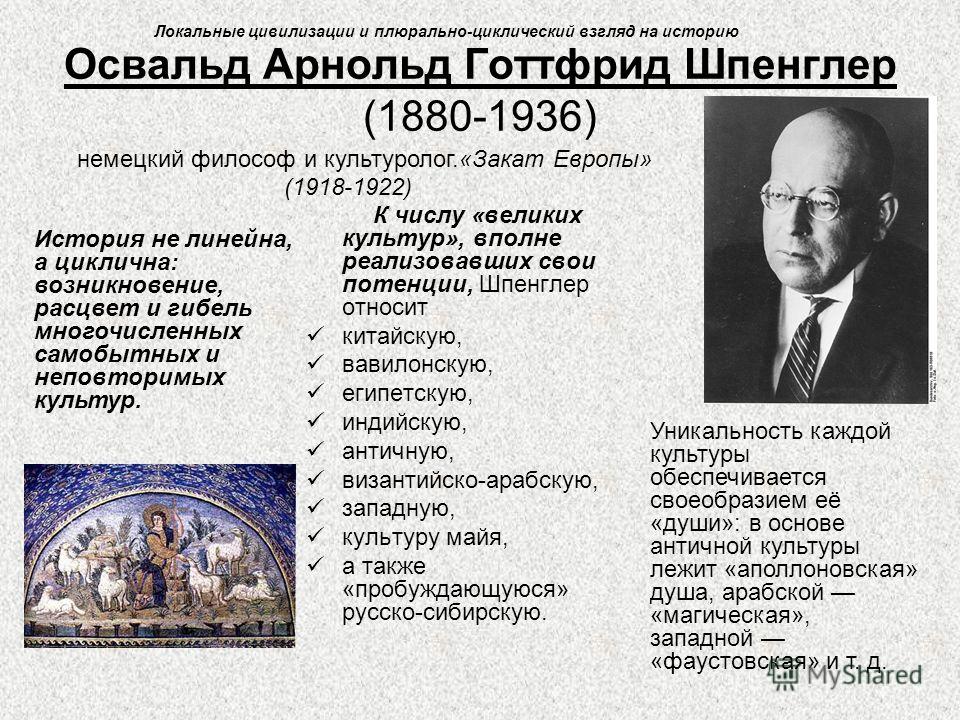

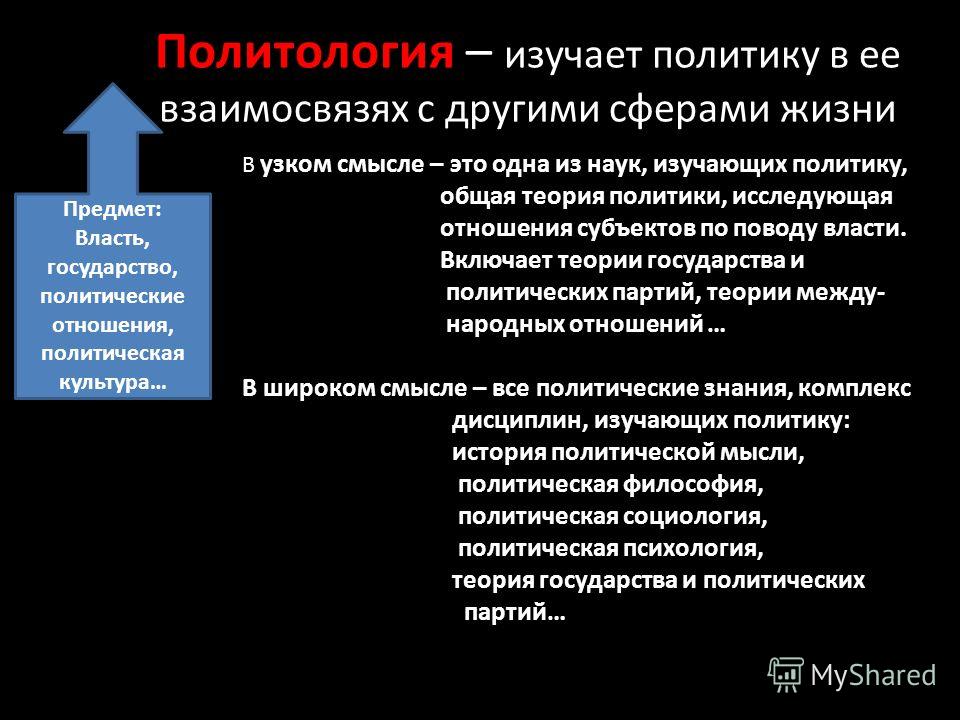

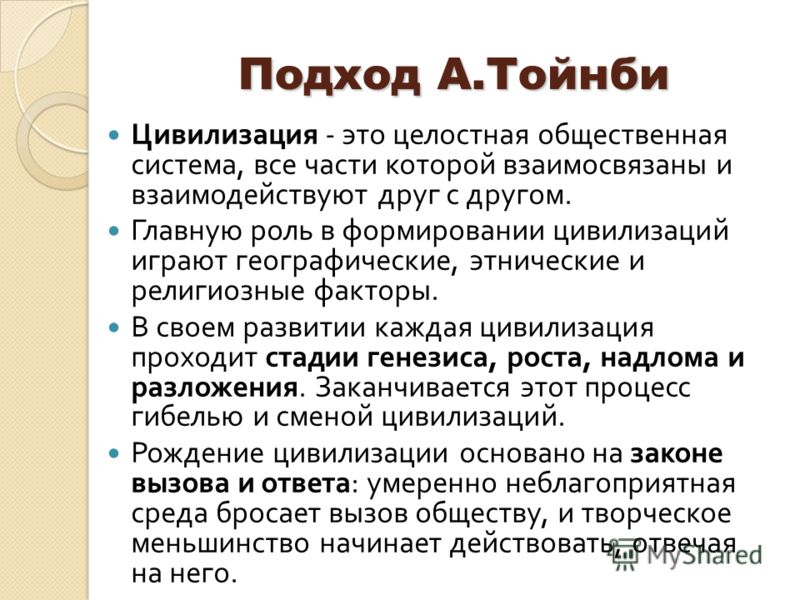

Второе мое впечатление, что, речь очень часто сталкивалась с теорией цивилизаций. Скажем, противопоставляли Россию Европе, и никому не приходило в голову, что существует теория цивилизаций, что есть такие имена, как Шпенглер, Тойнби, Л.Н. Гумилев с его попыткой все свести к этносам, мои попытки подчеркнуть важность процесса глобализации и т.д.

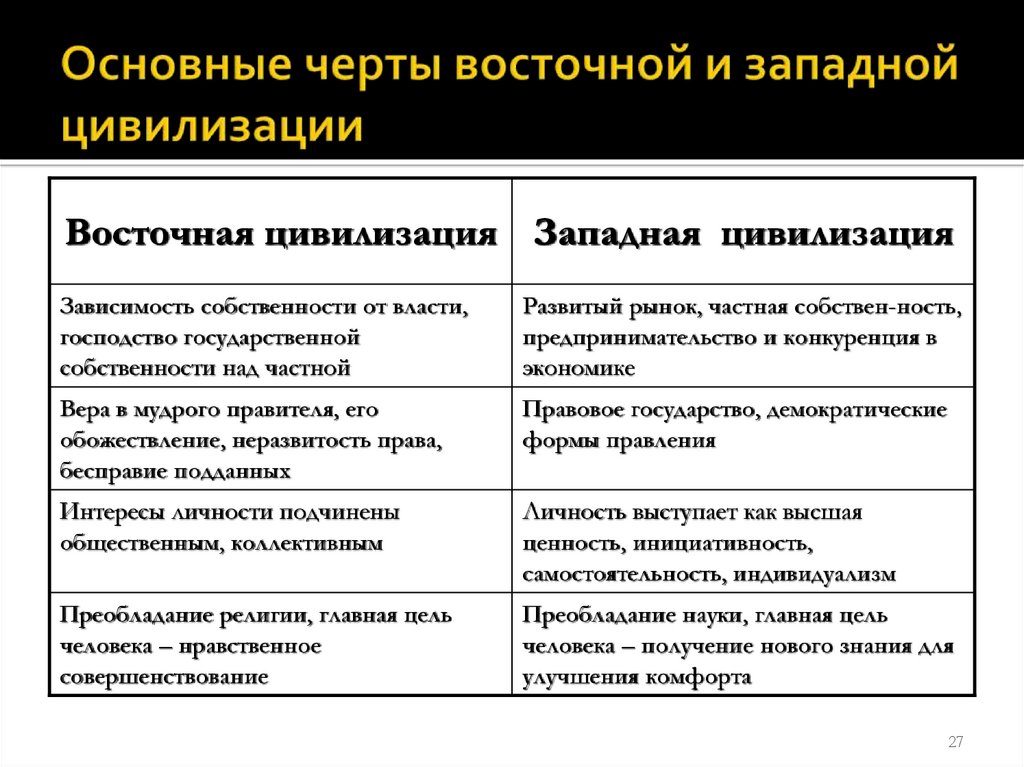

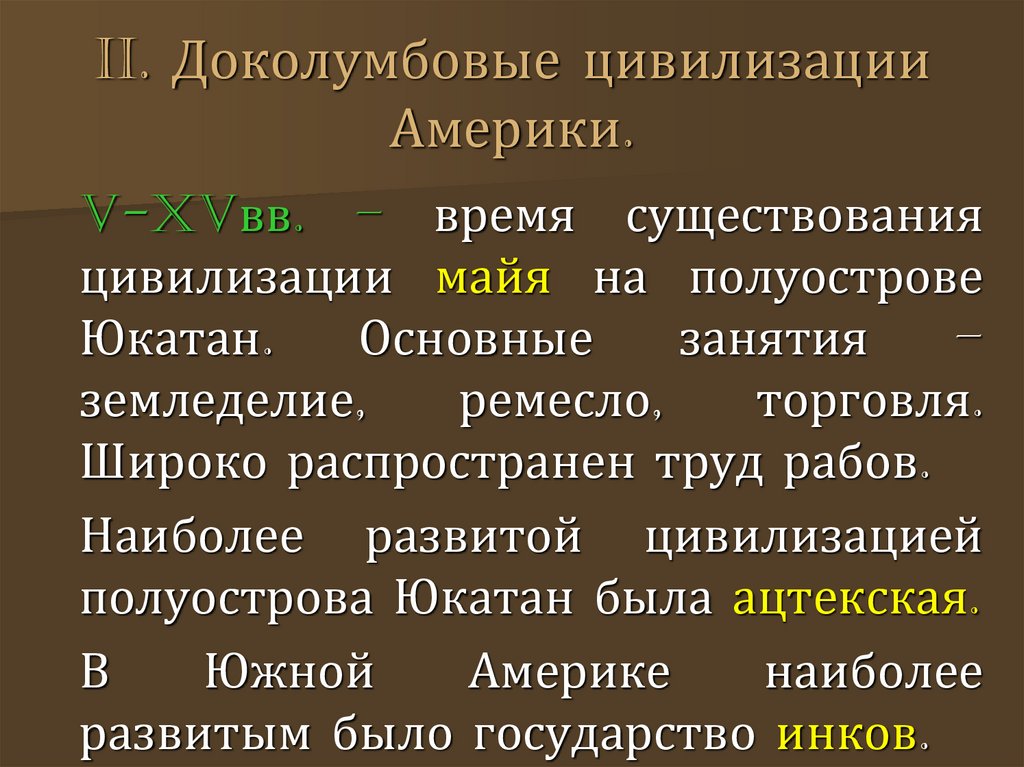

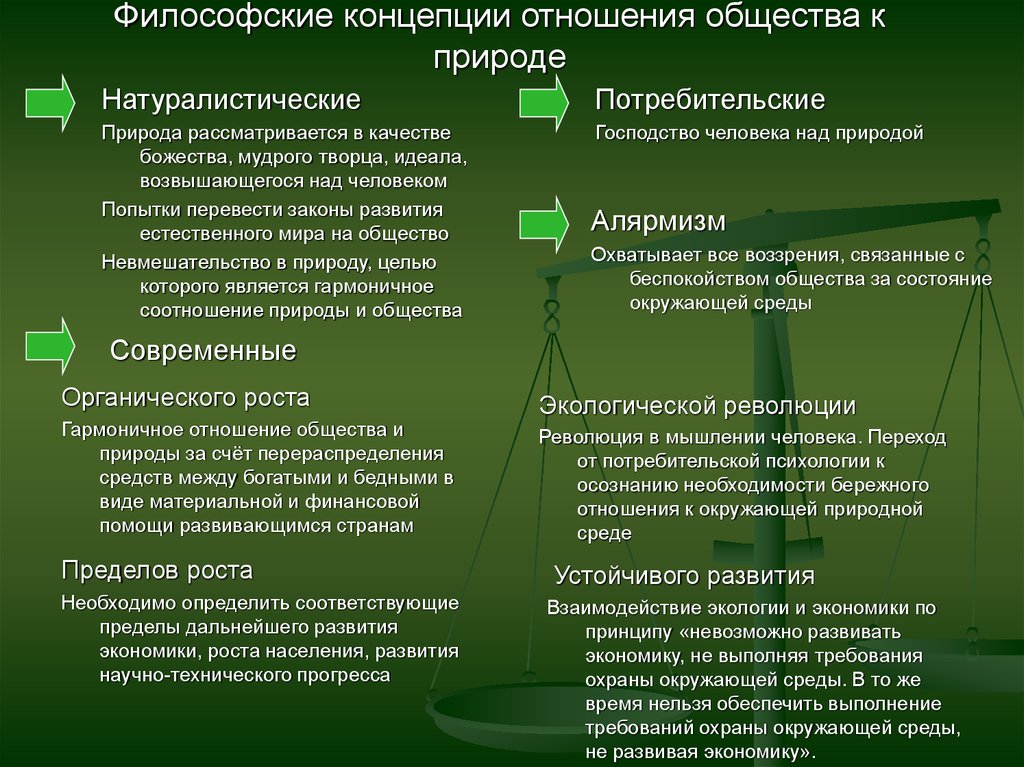

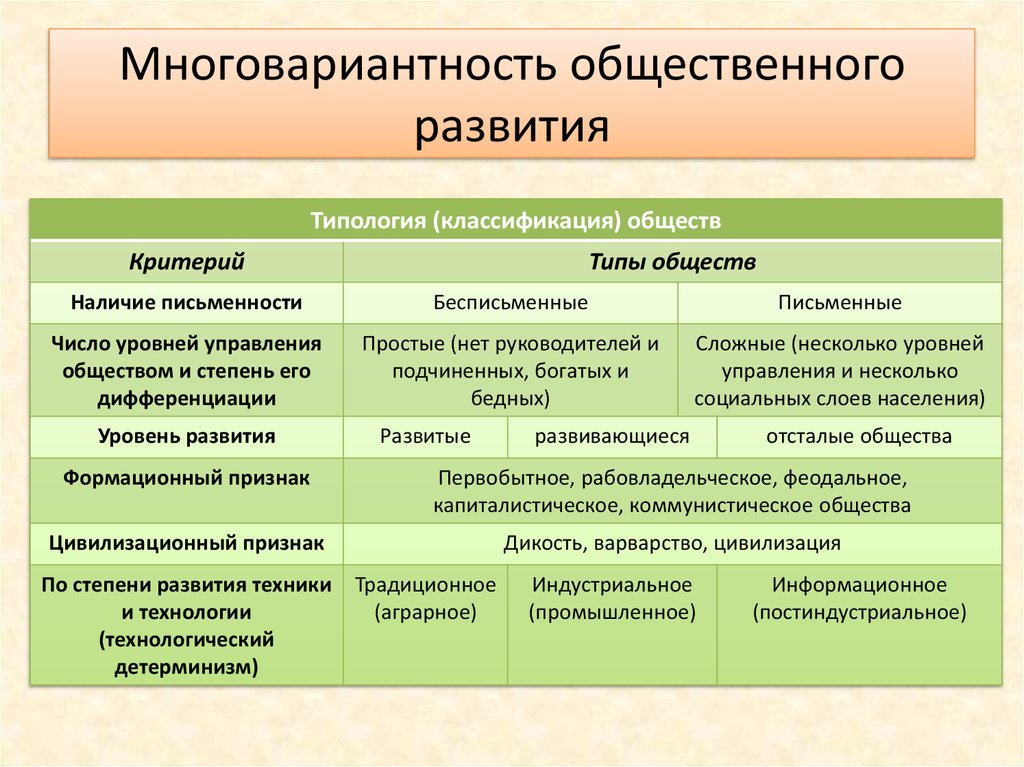

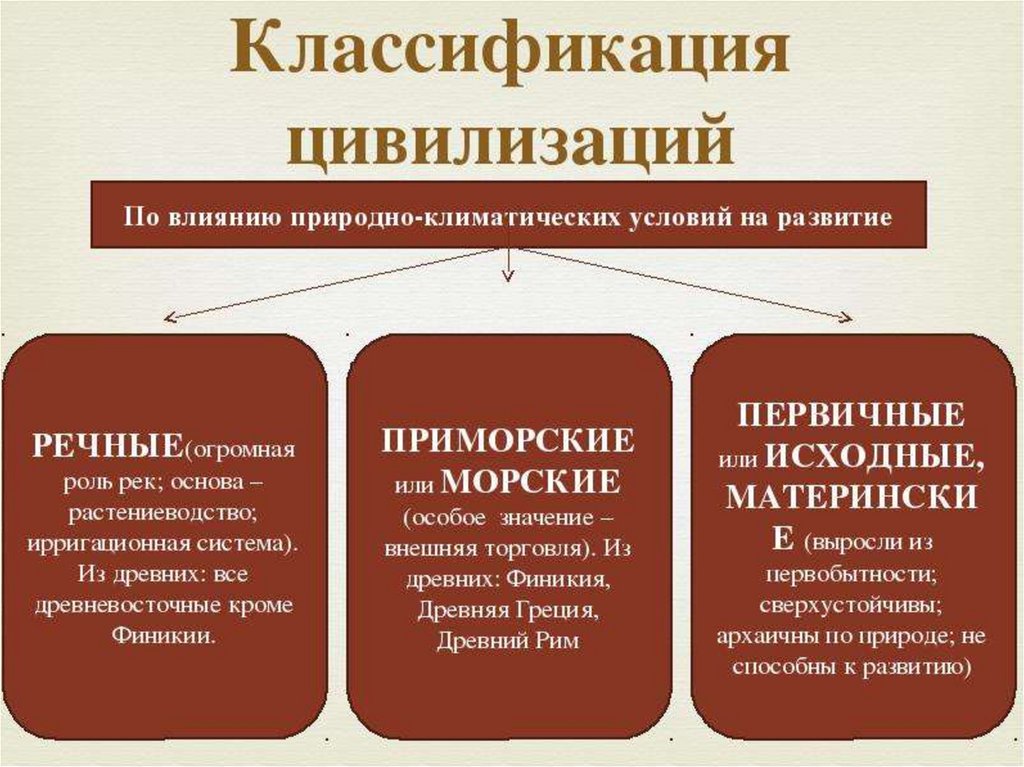

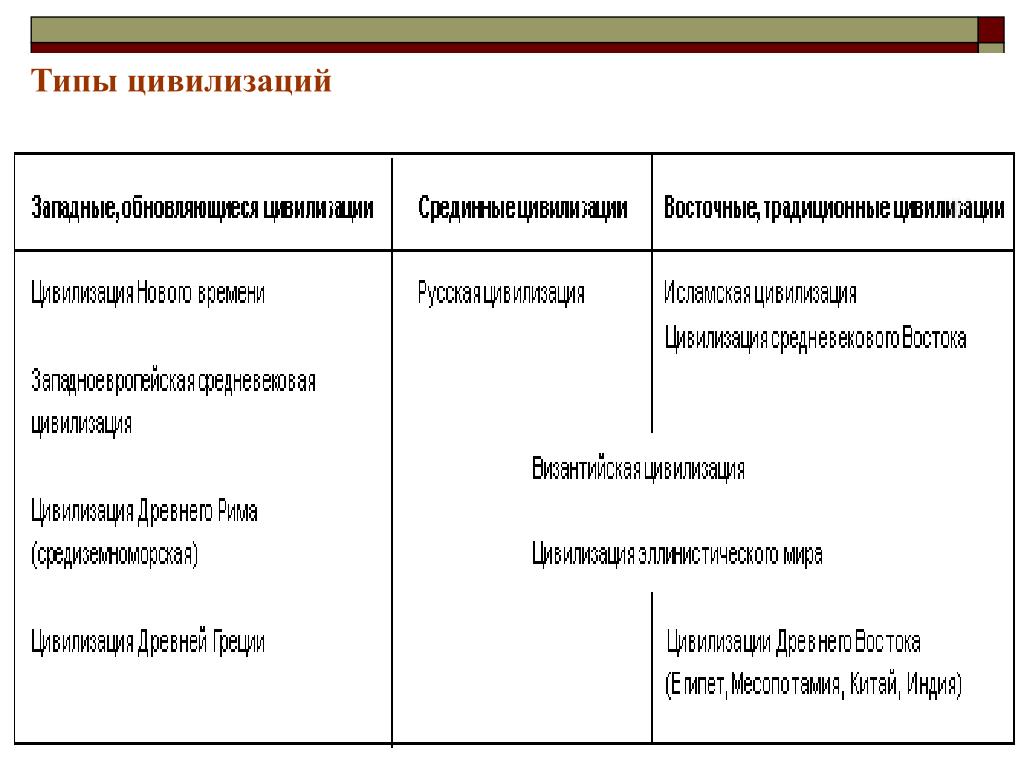

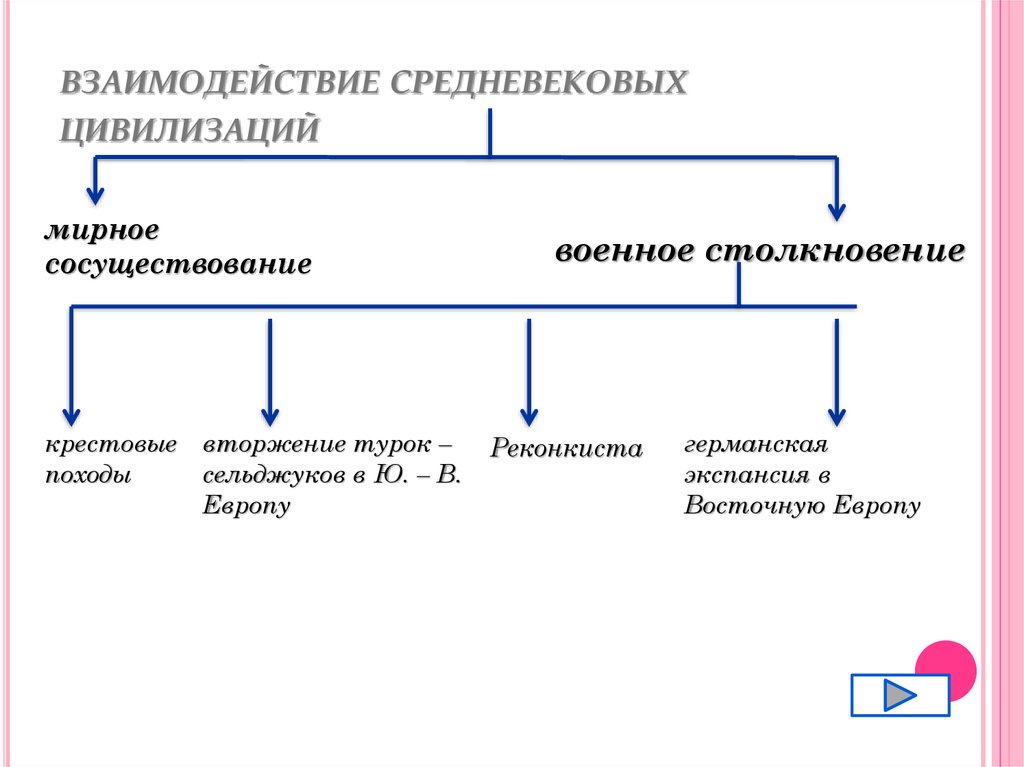

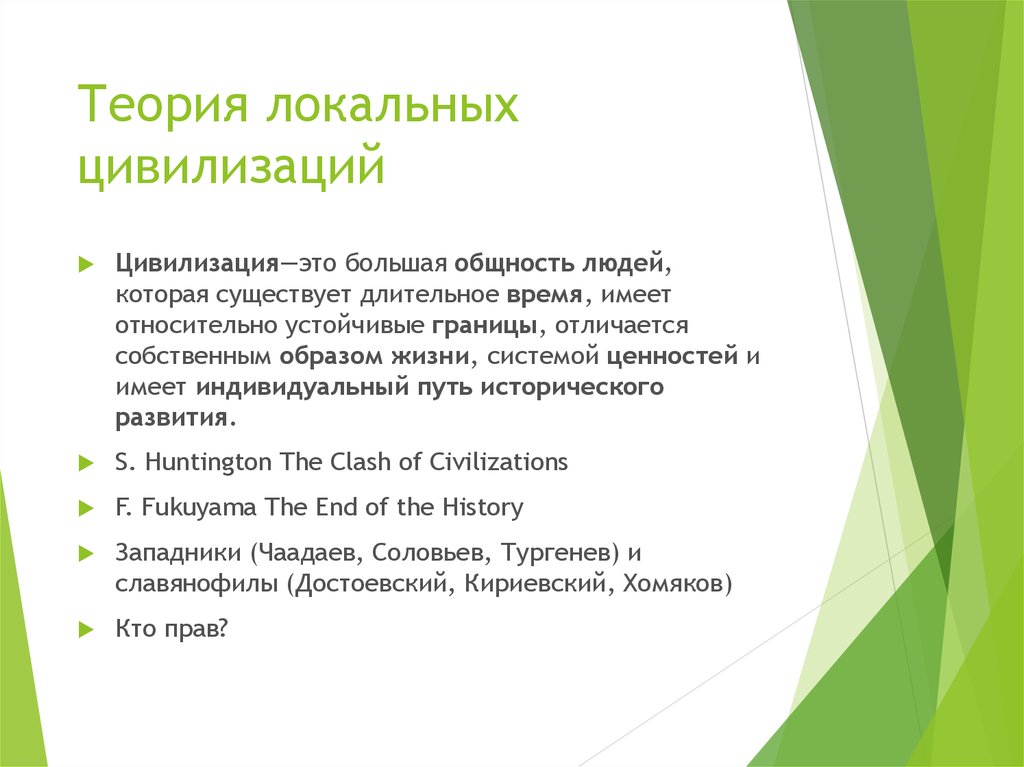

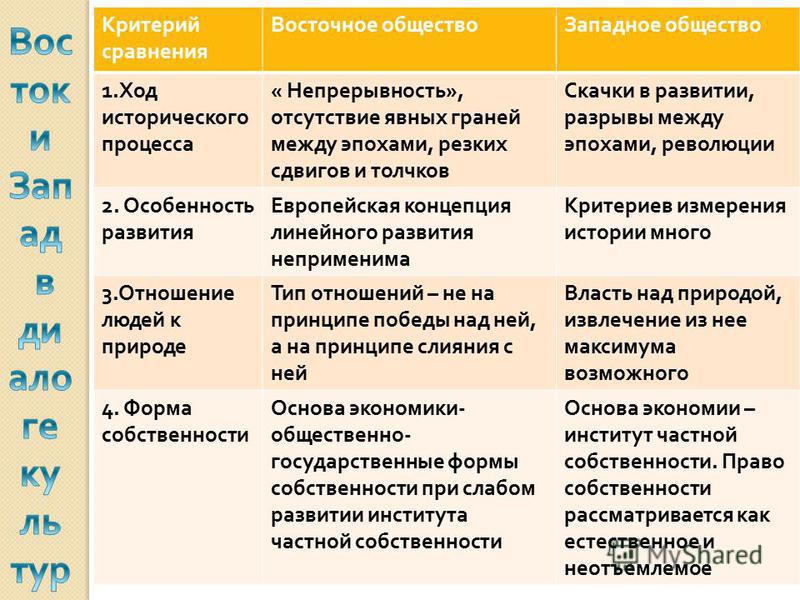

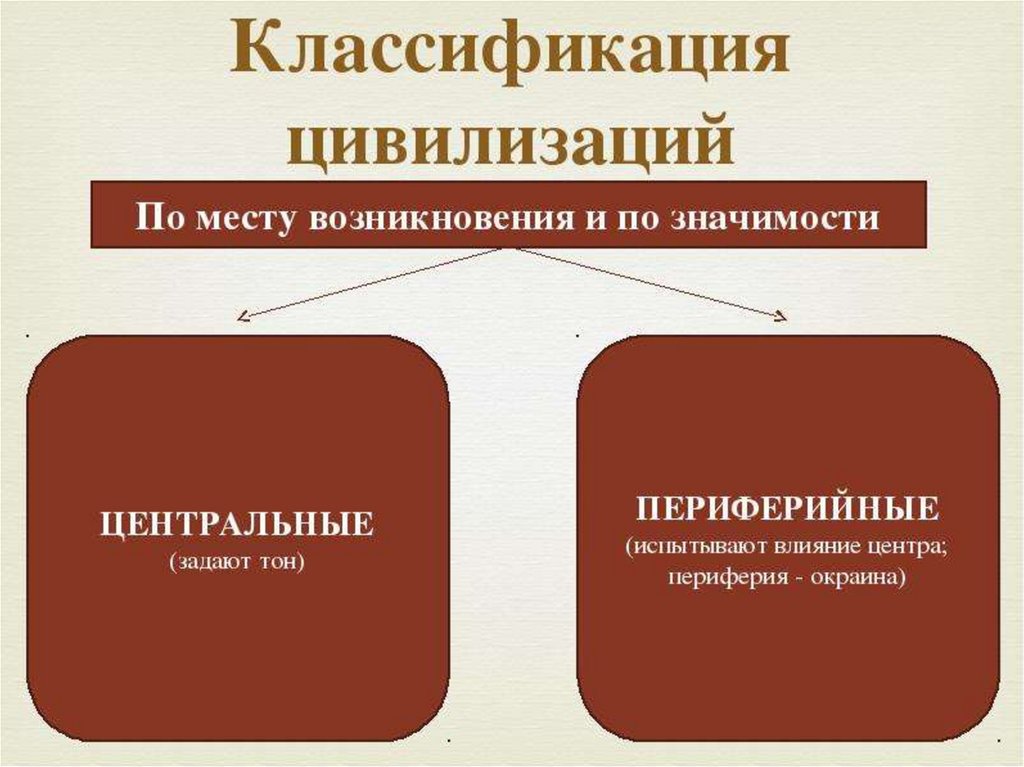

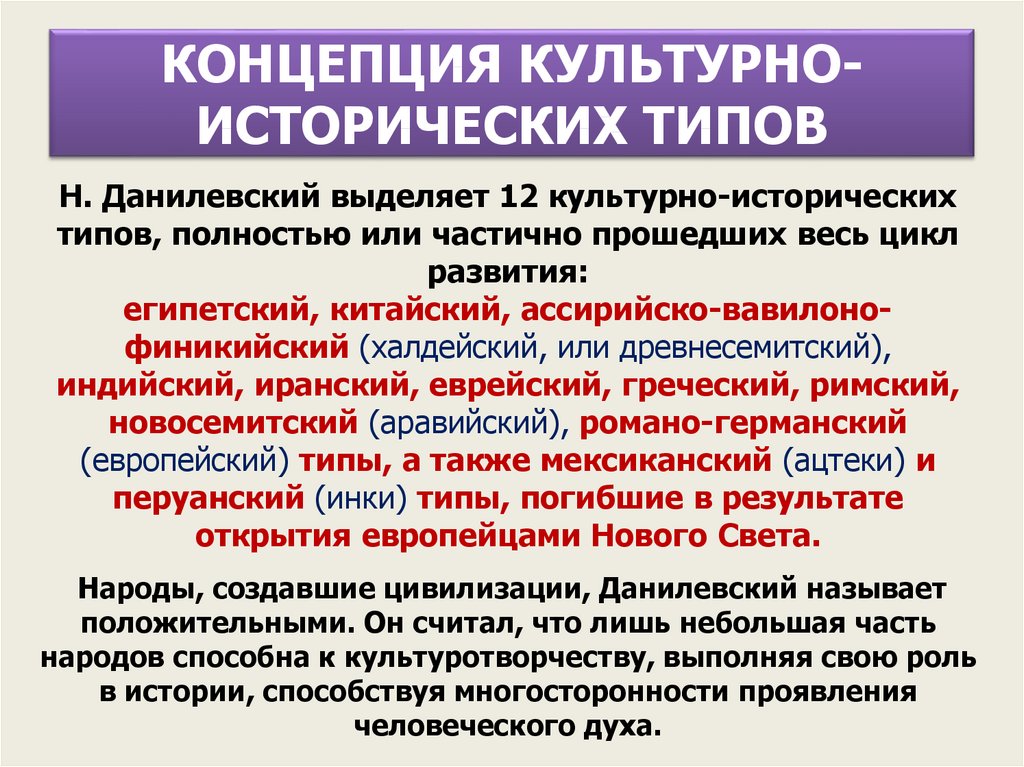

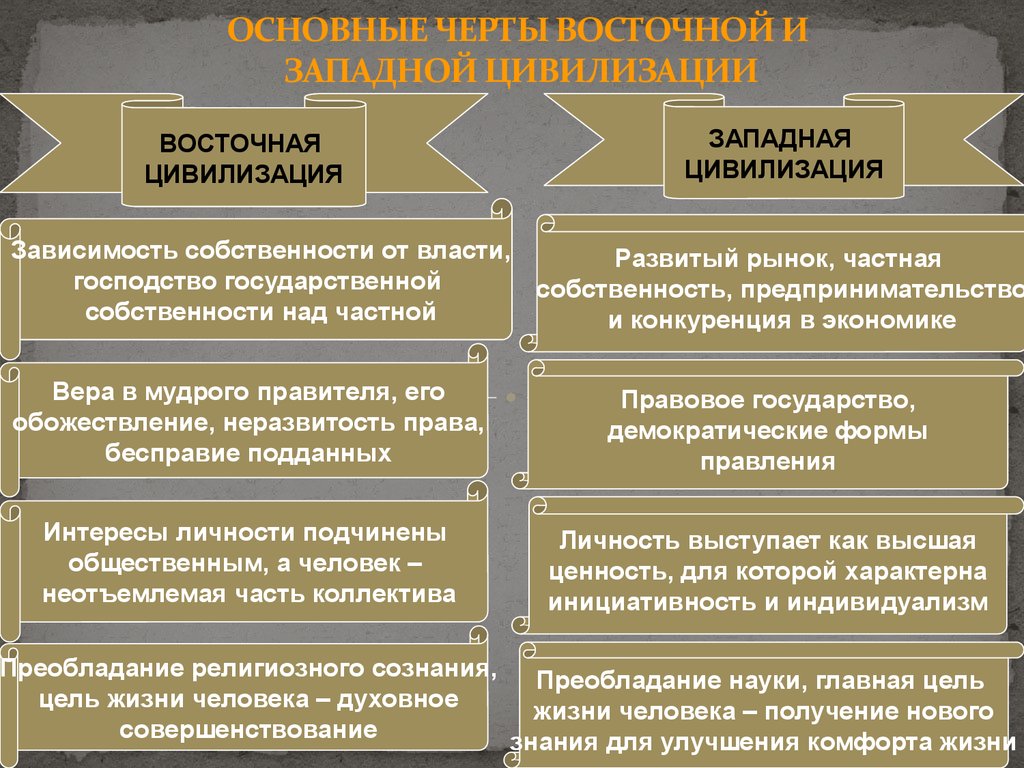

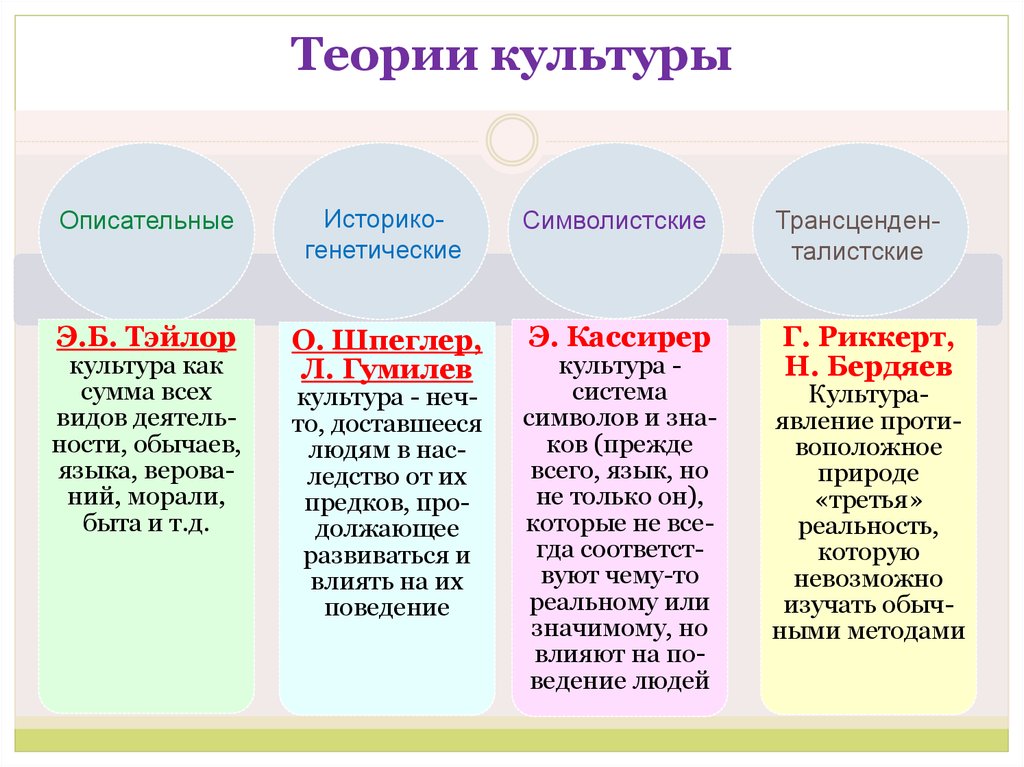

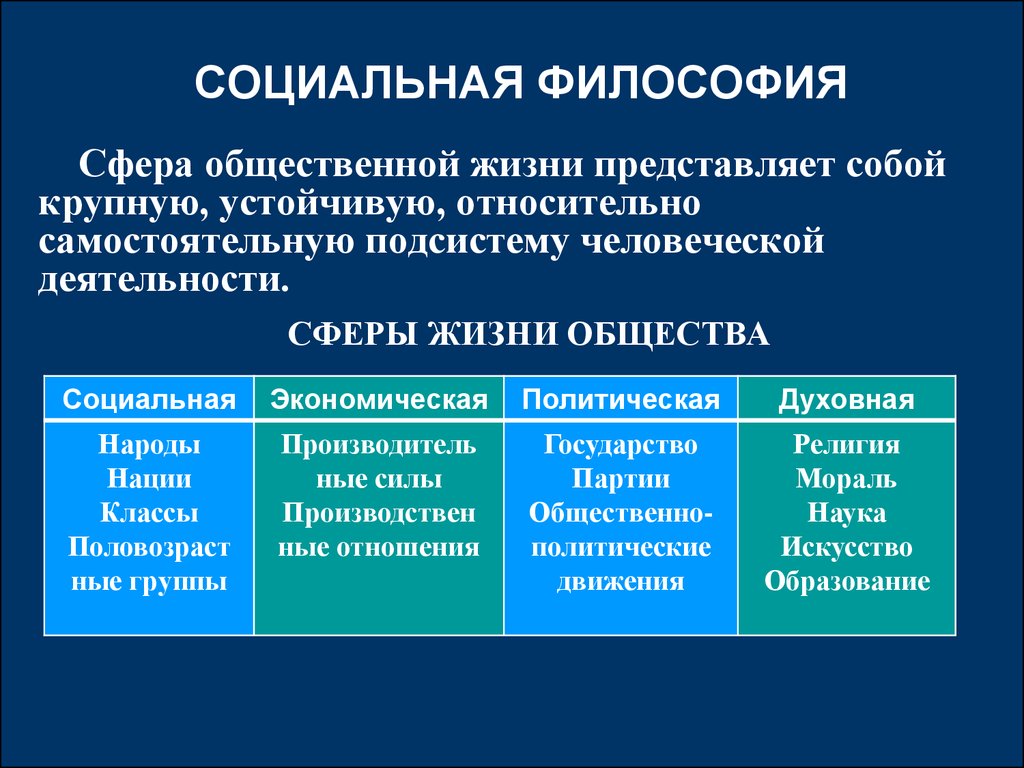

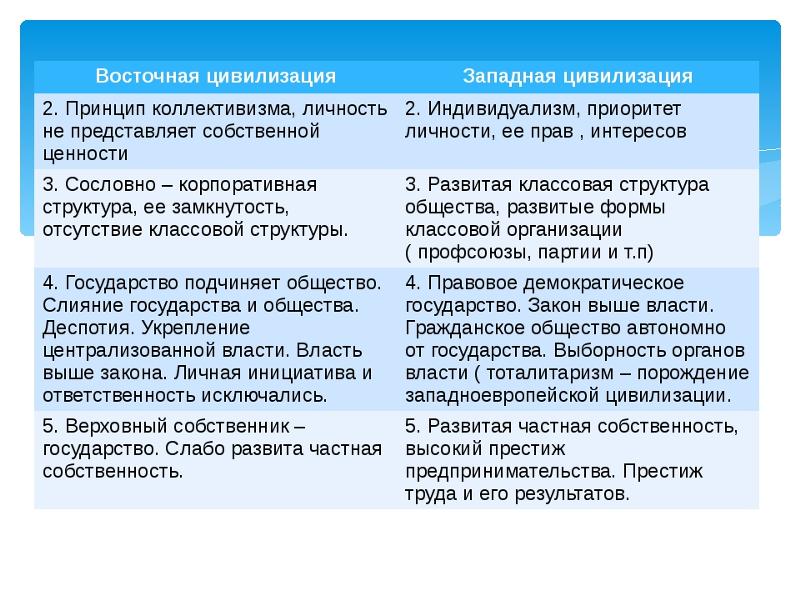

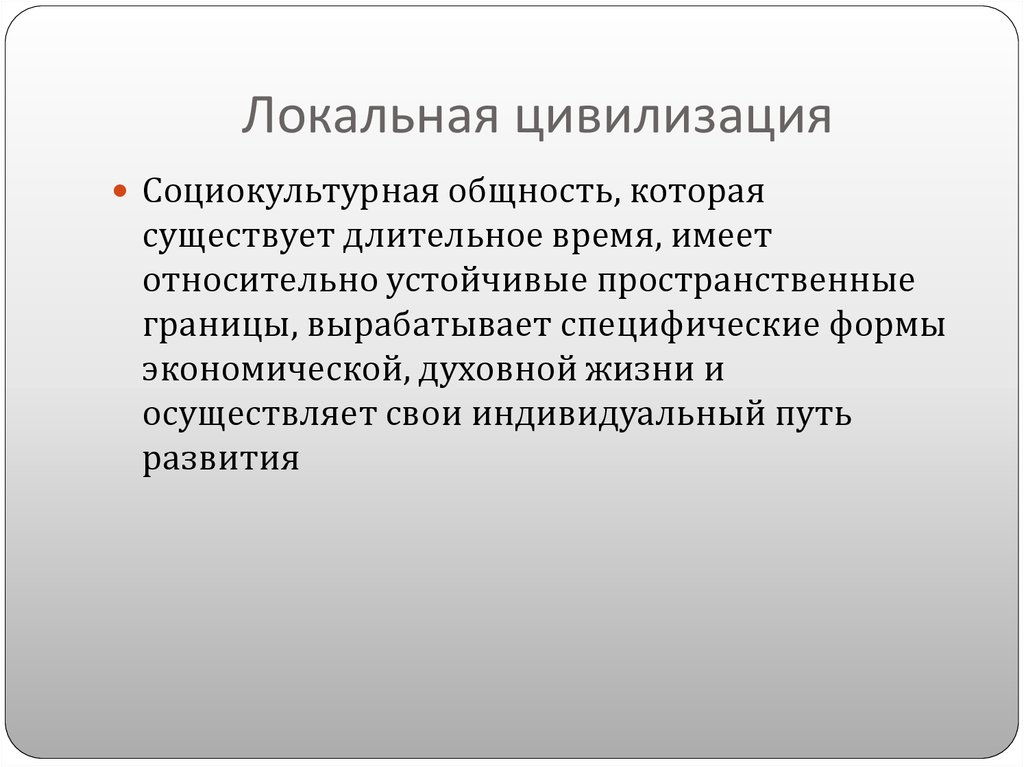

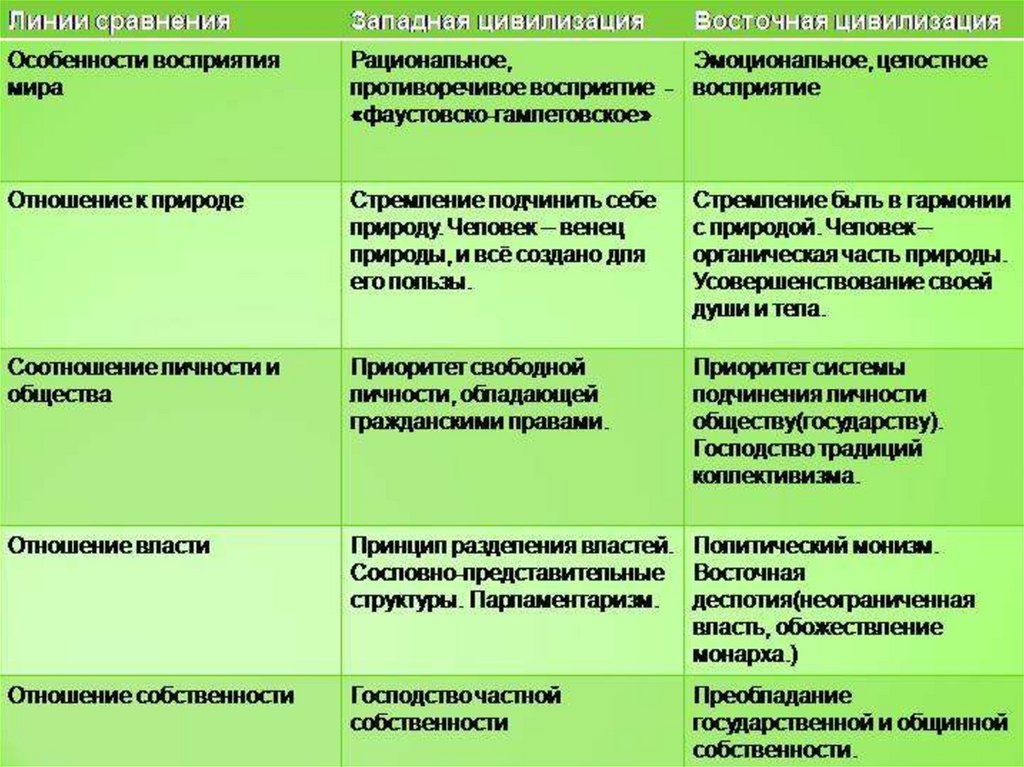

Многие выступавшие противопоставляли Европу Азии, как будто Азия – понятие культурологии. Это все равно, что противопоставлять географию культуры физической географии. Азия – понятие физической географии, в географии культуры никакой Азии нет, а есть три разные цивилизации, которые разместились в Азии. Это, прежде всего, мир ислама, поближе к нам. А потом две очень своеобразные, очень далекие от нас, но интересные цивилизации: южно-азиатская и дальневосточная. Они все друг на друга непохожи. Если говорить о том, что устоялось и дожило до нашего дня (потому что в ходе возникновения цивилизации некоторые из них не достраивались, рушились), есть среди них две дуальные группы. Это средиземноморская и индийско-тихоокеанская.

Это средиземноморская и индийско-тихоокеанская.

Средиземноморская группа в начале нашей эры была представлена двумя ветвями христианства: восточной и западной. Потом Византия рухнула, на ее месте постепенно, вытесняя ее шаг за шагом, утвердился ислам. Но опять-таки это были две в некотором отношении родственные цивилизации. Корни и той, и другой цивилизации уходили в Афины и Иерусалим, т.е. философия восходила к Аристотелю и Платону, а религия восходила к толчку монотеизма, который мы находим в Ветхом Завете.

Совершенно другой мир – индийско-тихоокеанский. Когда Шпенглер сказал, что араб никогда не поймет китайца, он, конечно, преувеличивал, но до некоторой степени был прав. Разница между исламом и индийской или китайской цивилизацией гораздо больше, чем разница между христианством и исламом. Известное понимание христианства есть уже в Коране. Между тем, в индийско-тихоокеанском регионе примерно в то же время сложились цивилизации, очень слабо связанные присутствием буддизма в той и другой, но очень непохожие друг на друга.

Когда задавался вопрос, что же такое Россия, европейская страна или азиатская, мне сразу хотелось задать контрвопрос: “Простите, а к какой азиатской цивилизации, вы думаете, Россия ближе: исламу, индийской или китайской?” Это конкретный культурологический вопрос, а Азия – это физическая география. Хотя Россия достаточно долго блуждала между более крупными, субглобальными цивилизациями, она все-таки оставалась почти исключительно в кругу средиземноморских цивилизаций. Я назвал их субглобальными и сразу поясню.

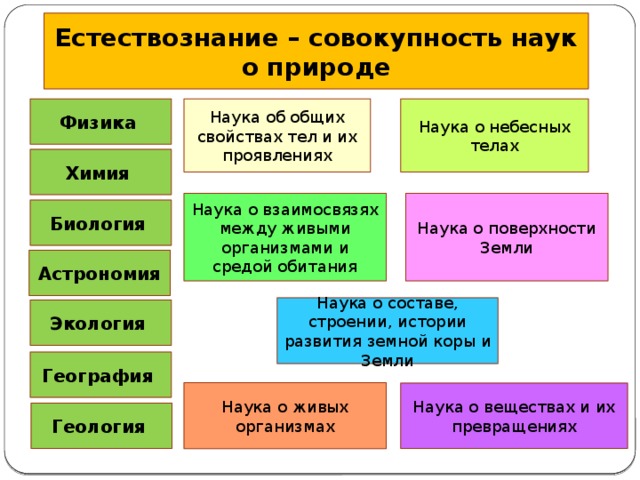

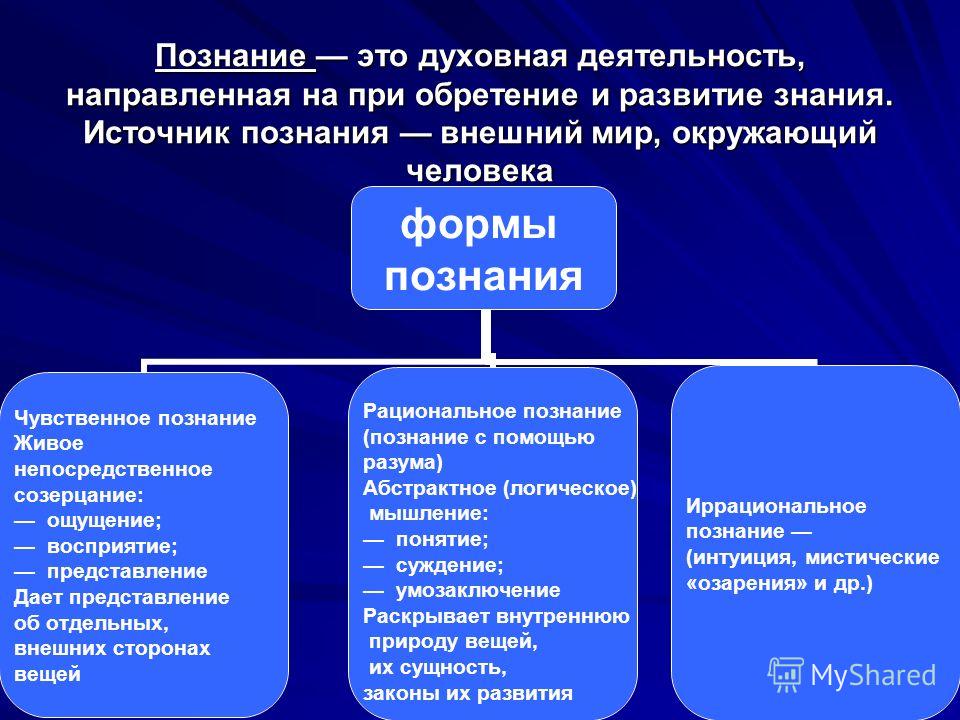

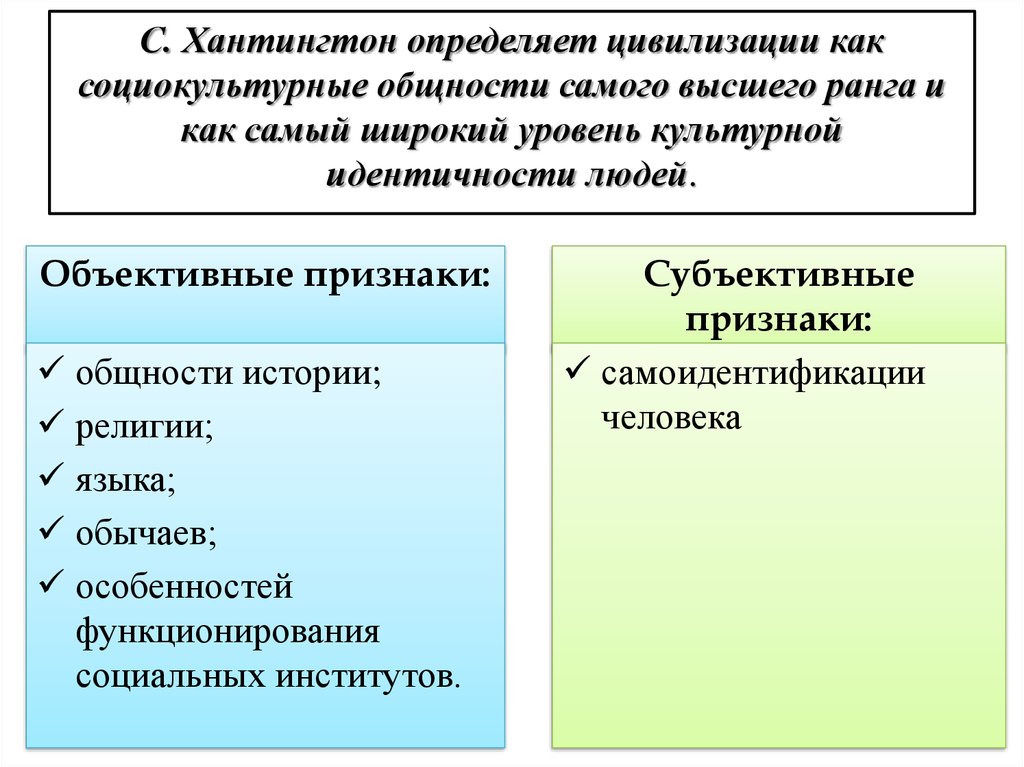

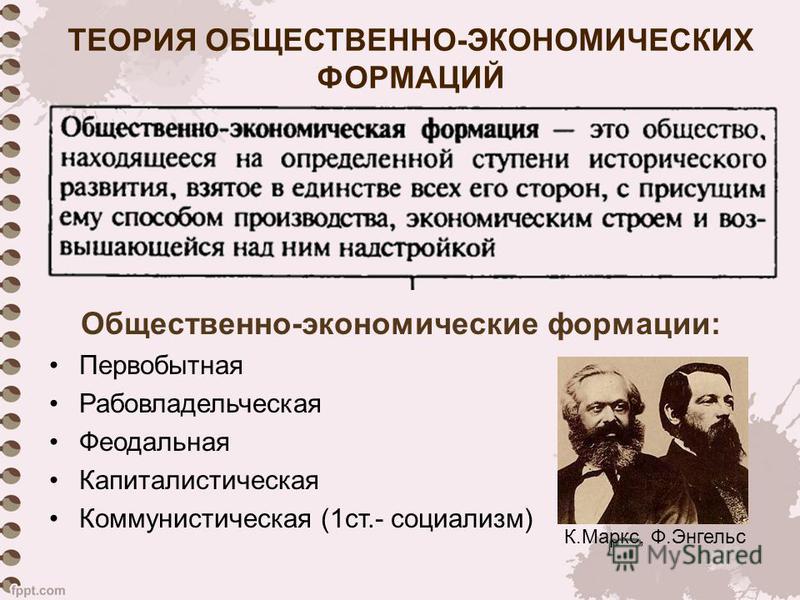

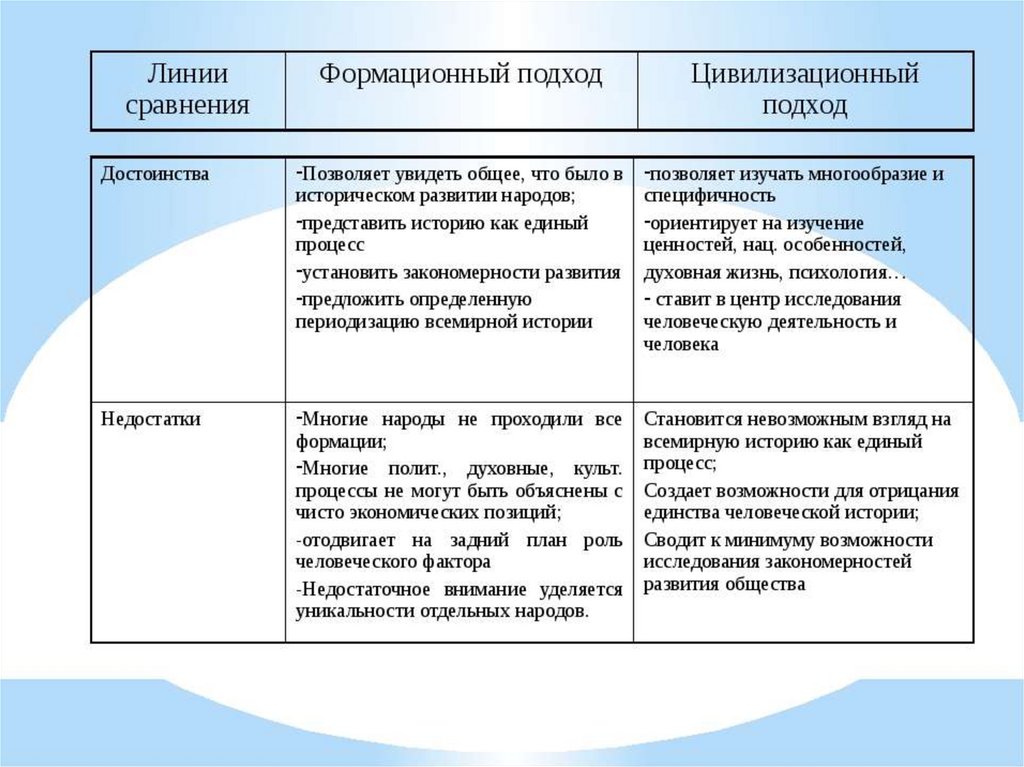

Примем за рабочее определение то, что сказал о цивилизации Э.Дюркгейм: “Цивилизация – это группа стран, объединенных единым milieu (это слово англичане печатают курсивом, отказываются переводить, и я не буду переводить), скажем, объединенные одним духом, который каждая из этих стран по-своему выражает”. Дюркгейм писал в период, когда господствовал позитивизм, а если учесть, с чего действительно начиналось, то каждая из субглобальных цивилизаций имеет, когда они совершенно оформились, общий компендиум священных текстов. Это не всегда одна книга – Библия, это может быть много книг Китая, известен набор священных текстов. Есть общий язык священных текстов и общий шрифт, что кажется незначительным, хотя это очень важно, потому что потом этим шрифтом пользуются все местные языки и возникает пространство облегченных контактов. Я долго работал библиографом и должен вам сказать, что когда я получал в руки журнал на финском или венгерском языке, которые я, естественно, не знал, но напечатанные латиницей, то, полистав его, находил какие-то общие распространенные термины, мог понять, что это такое, филология или физиология. Если же передо мной были арабские или индийские литеры, то я просто откладывал, пока их не посмотрит специалист. Таким образом, этот общий шрифт был какой-то заменой нынешних средств массовой информации, которые связали земной шар, они хоть и с трудом, но как-то позволяли связаться друг с другом.

Это не всегда одна книга – Библия, это может быть много книг Китая, известен набор священных текстов. Есть общий язык священных текстов и общий шрифт, что кажется незначительным, хотя это очень важно, потому что потом этим шрифтом пользуются все местные языки и возникает пространство облегченных контактов. Я долго работал библиографом и должен вам сказать, что когда я получал в руки журнал на финском или венгерском языке, которые я, естественно, не знал, но напечатанные латиницей, то, полистав его, находил какие-то общие распространенные термины, мог понять, что это такое, филология или физиология. Если же передо мной были арабские или индийские литеры, то я просто откладывал, пока их не посмотрит специалист. Таким образом, этот общий шрифт был какой-то заменой нынешних средств массовой информации, которые связали земной шар, они хоть и с трудом, но как-то позволяли связаться друг с другом.

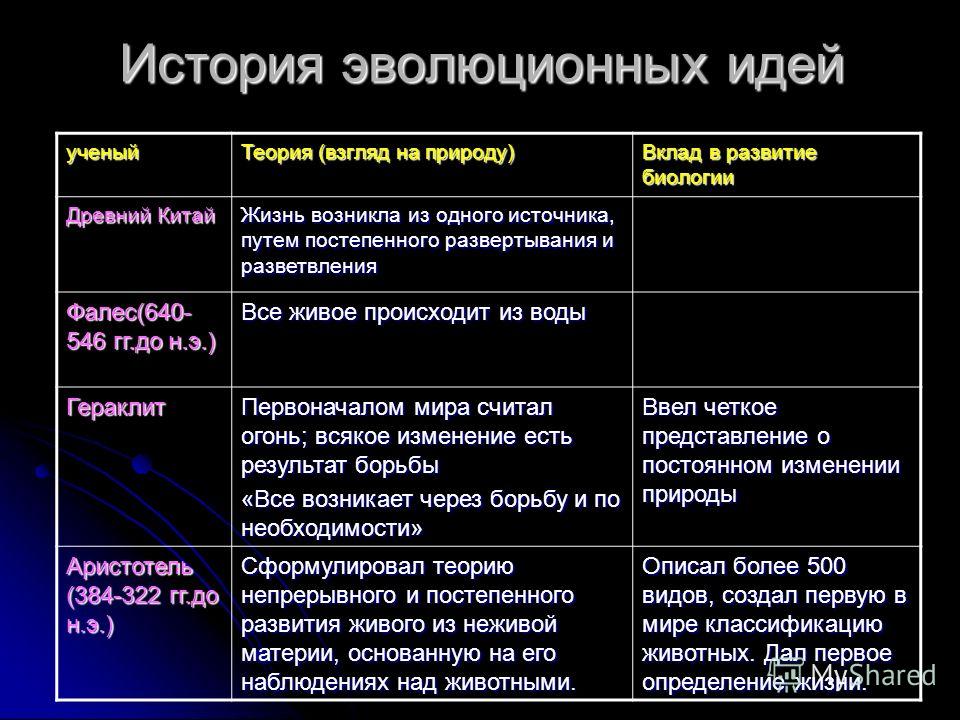

Предшественниками субглобальных цивилизаций были отдельные очаги высокой культуры, вокруг которых складывалось некоторое пространство общения, хотя и очень рыхлое. И постепенно возникла потребность в каком-то общем языке, который все понимают. Еще в III тыс. до Р.Х. была создана первая грамматика шумерского языка, потому что это был язык международного общения. Писать грамматики родных языков никому не приходило в голову, их выучивали и так, как учатся маленькие дети, просто прислушиваясь к родителям.

И постепенно возникла потребность в каком-то общем языке, который все понимают. Еще в III тыс. до Р.Х. была создана первая грамматика шумерского языка, потому что это был язык международного общения. Писать грамматики родных языков никому не приходило в голову, их выучивали и так, как учатся маленькие дети, просто прислушиваясь к родителям.

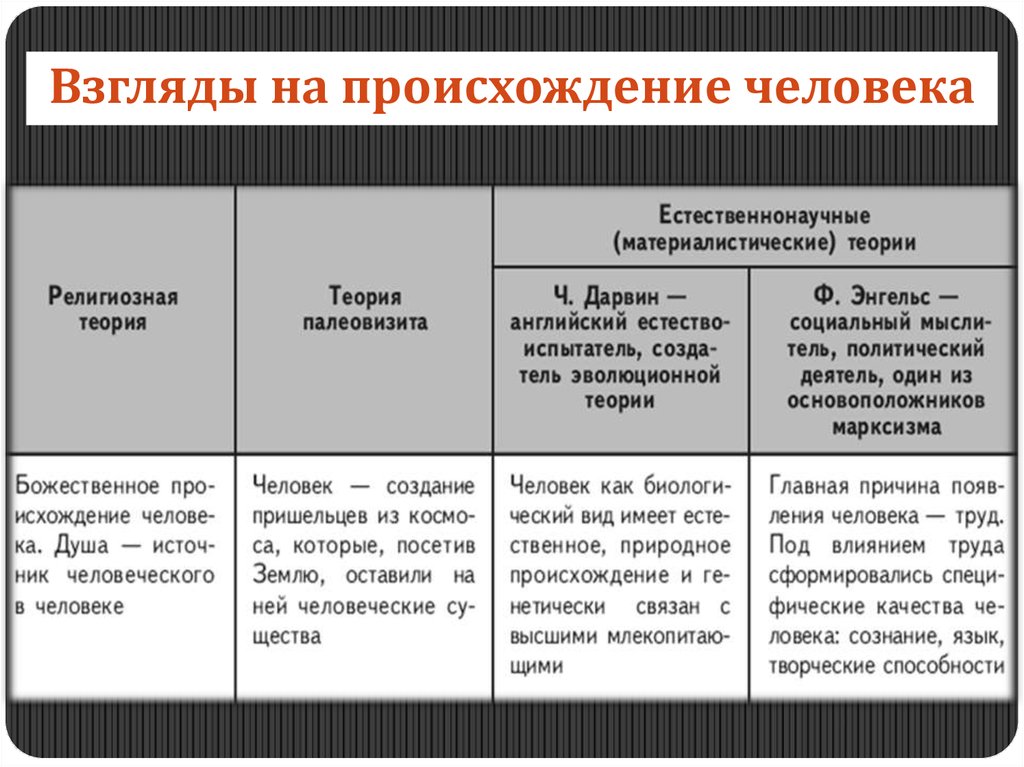

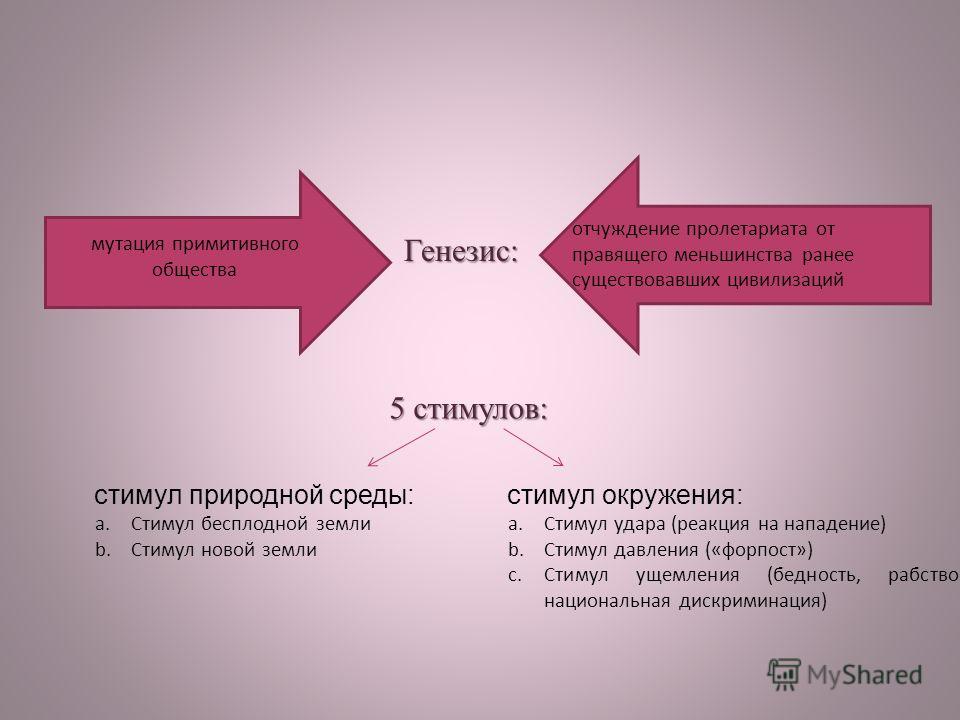

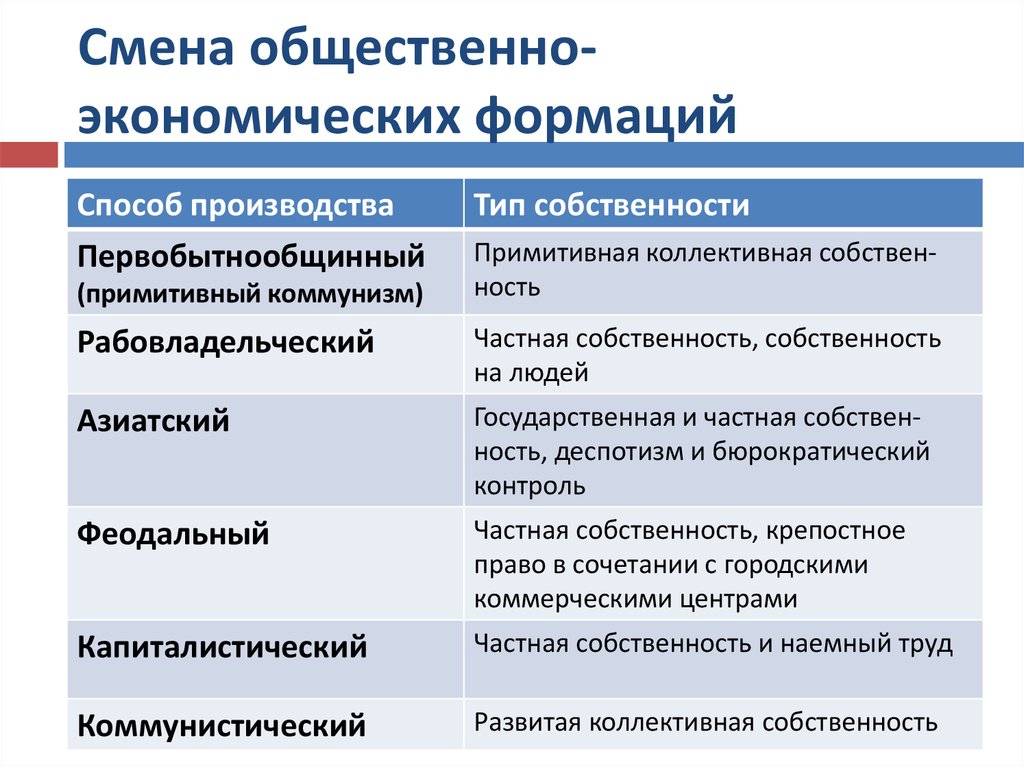

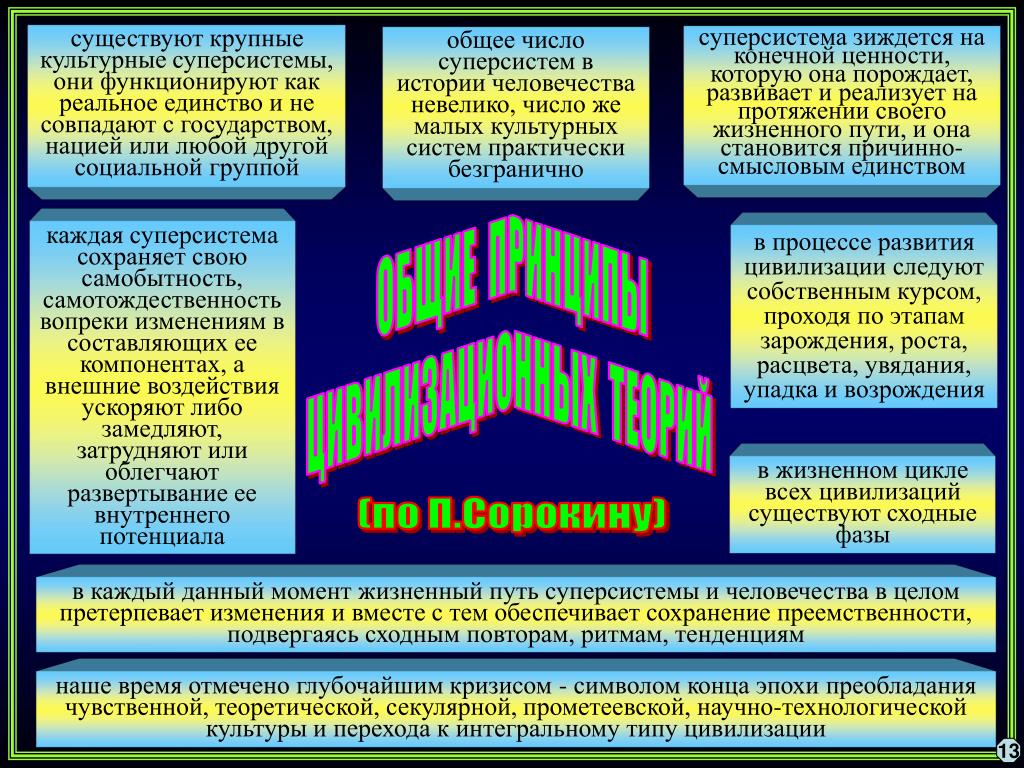

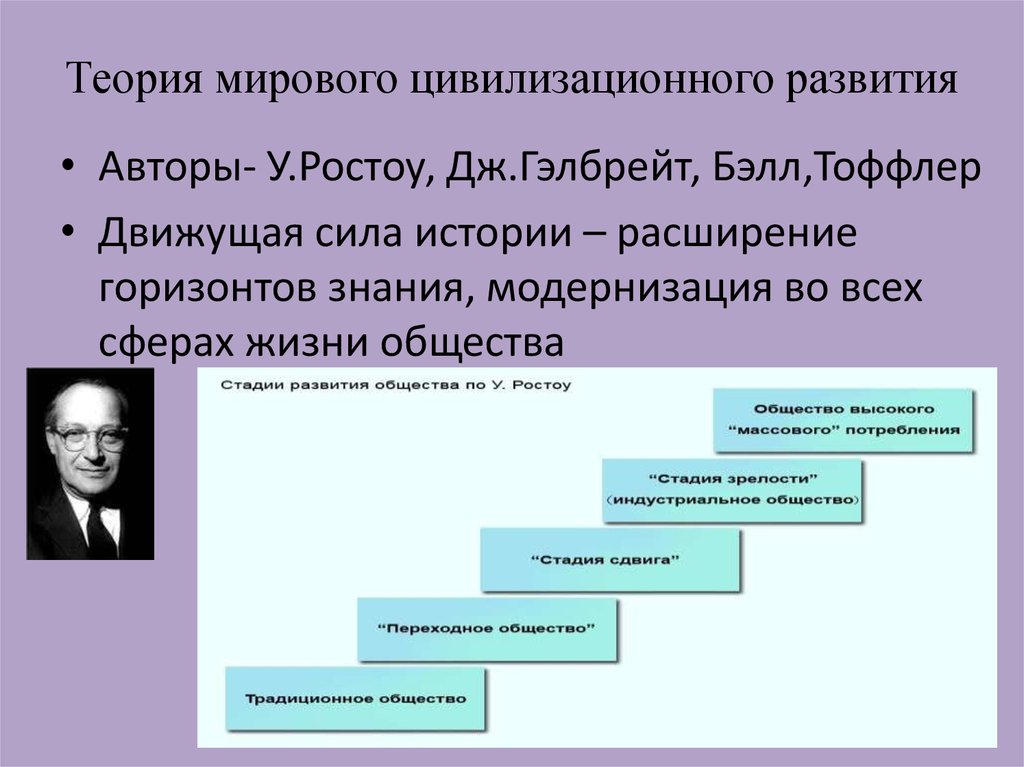

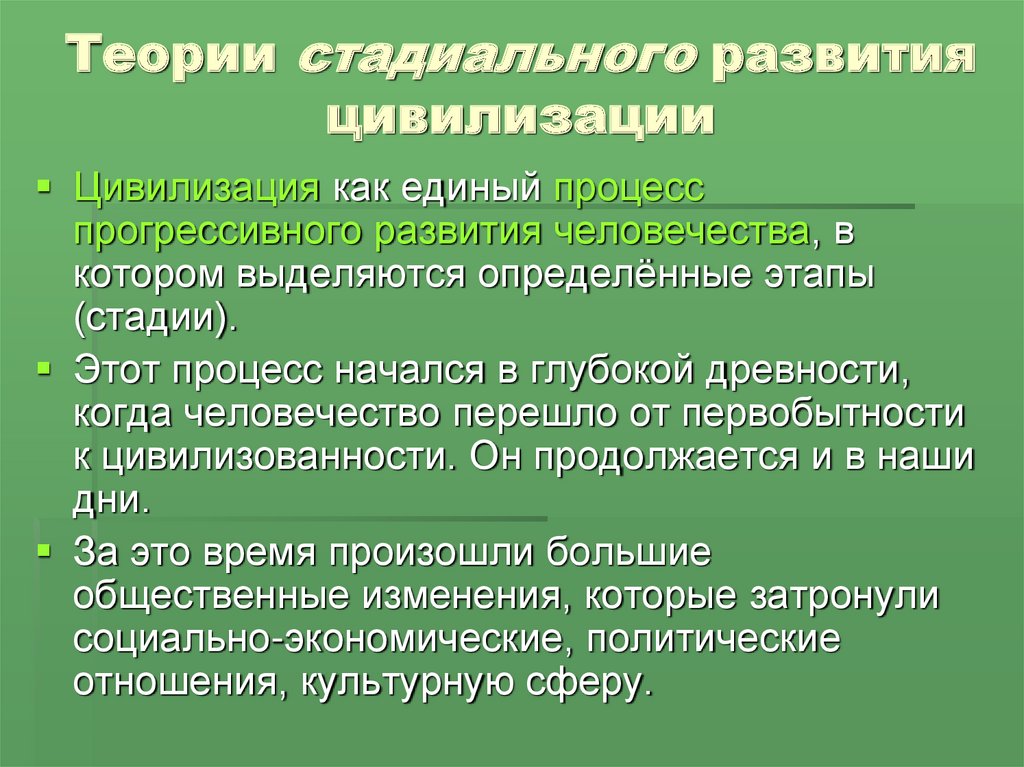

Но дальше этих рыхлых культурных кругов дело тогда не шло, общих святынь очень долго не было. И в этих рыхлых региональных обществах то возникали империи, то рушились. Рушились, потому что не было духовных связей: один завоеватель сколачивал империю, другой ее рушил, создавал по-своему. И где-то ближе к началу нашей эры, примерно между VI в. до Р.Х. и VII в. н.э. положение изменилось: возникли религии, которые мы называем мировыми, хотя они в сущности субглобальные, они все были религии одного крупного региона. Возникли имперско-конфессиональные единства. Это была, собственно, вторая ступень глобализации.

Первая ступень – это такие рыхлые культурные круги, которые завоеватели то строили, то рушили. А вторая, уже более устойчивая, – имперско-конфессиональные единства, которые могли сохраняться и тогда, когда империи рушились. Например, Западная Римская империя рухнула, но римско-католическая церковь, твердо державшаяся за латинский язык церкви, хотя его во многих странах совершенно не понимали, удержала единство Запада.

А вторая, уже более устойчивая, – имперско-конфессиональные единства, которые могли сохраняться и тогда, когда империи рушились. Например, Западная Римская империя рухнула, но римско-католическая церковь, твердо державшаяся за латинский язык церкви, хотя его во многих странах совершенно не понимали, удержала единство Запада.

В результате, можно сказать, что зримыми границами субглобальной цивилизации является латиница (это граница Запада), арабская вязь (это граница мира ислама, хотя теми же литерами пользуется и персидский язык, и урду, и многие другие языки), в южной Азии — деванагари для индуистской части, другая – для отколовшихся от индуизма еретических религий, буддизма и джайнизма. И, наконец, граница Дальнего Востока – это употребление иероглифов. Какой-нибудь японский монах, не умевший сказать по-китайски ни одного слова, но знавший иероглифы, приезжал, чтобы прочитать какую-нибудь знаменитую сутру, о которой он слышал, и, встретив человека в желтой одежде, он кланялся, доставал тушечницу, тушь, иероглифами объяснял, что ему нужно, и ему иероглифами объясняли, куда идти. Хотя произносились эти иероглифы в каждой стране по-разному, общение было возможно.

Хотя произносились эти иероглифы в каждой стране по-разному, общение было возможно.

Цивилизация, безусловно, не сводится к трем приметам, но общность святынь, священного языка и шрифта – своего рода паспорт, свидетельство о вероятной устойчивости цивилизации в истории.

Россия – страна, развивавшаяся на перекрестке субглобальных цивилизаций и испытавшая глубокое влияние, по крайней мере, трех, а отчасти даже четырех. Одно влияние ломало другое, но не могло его совсем сломить, и возник своего рода слоеный пирог из разных сортов теста. Что это дало психологии русского человека? Что это дало историкам? Я приведу три отрывка из сочинений писателей, обладавших исторической интуицией. Первые два отрывка из “Игрока” и “Подростка” Достоевского, а третий – цитата из размышлений Синявского в лагере, взятая из его “Голоса из хора”.

Вот отрывок из “Игрока”. “Я, пожалуй, достойный человек, — говорит Алексей Иванович, — а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, и знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит”. И далее: “Оттого так и падки наши барышни на французов, что форма у них хороша”. Это из V главы “Игрока”.

Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит”. И далее: “Оттого так и падки наши барышни на французов, что форма у них хороша”. Это из V главы “Игрока”.

Слово “форма” повторяется в нескольких строчках шесть(!) раз. Одна из причин несобранности русского ума – сплетение нескольких культур, участвовавших в формировании России. Это противоречивое богатство трудно уложить в прочно сбитую форму. В Европе или в офранцуженном высшем свете герой Достоевского чувствует себя не таким, как надо, не только как разночинец, но как человеческий тип, слишком много впустивший, слишком открытый другому. Граф Толстой тоже чувствовал себя comme il ne faut pas, я это уловил еще студентом, потому что сам был близок к переживанию этого comme il ne faut pas, т. е. не такой, как надо, в советском обществе.

е. не такой, как надо, в советском обществе.

И первым человеком comme il ne faut pas я признавал Гамлета, в переломные эпохи “не такие, как надо” становятся расхожим типом, но наиболее одаренные из них, действительно, несут в себе незрелую, ломкую, но подлинную широту, превосходящую штатных носителей национальной культуры. И Версилов, попав в Европу, чувствует себя единственным общеевропейцем, подлинным европейцем, превосходящим французов, немцев и других носителей частностей Европы, осколков Европы, которую он воспринимает как своего рода единую духовную империю.

Я сейчас процитирую обрывки, разбросанные по трем страницам. “У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире. Нас может быть всего тысяча человек, может, более, может, менее, но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Один лишь русский даже в наше время, т.е. гораздо раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил способность становиться русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех. И у нас на этот счет как нигде. Я во Франции – француз, с немцем – немец”. Об этой одинокой русскости Достоевский писал и от собственного лица в своем дневнике, говоря о всемирной отзывчивости. Но он думал не о Китае, не об Индии, не об исламе, он думал о Европе. Всемирный Достоевский – это всеевропеец. Действительно, творчество Достоевского нельзя себе представить без огромной вчитанности в европейскую культуру.

Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех. И у нас на этот счет как нигде. Я во Франции – француз, с немцем – немец”. Об этой одинокой русскости Достоевский писал и от собственного лица в своем дневнике, говоря о всемирной отзывчивости. Но он думал не о Китае, не об Индии, не об исламе, он думал о Европе. Всемирный Достоевский – это всеевропеец. Действительно, творчество Достоевского нельзя себе представить без огромной вчитанности в европейскую культуру.

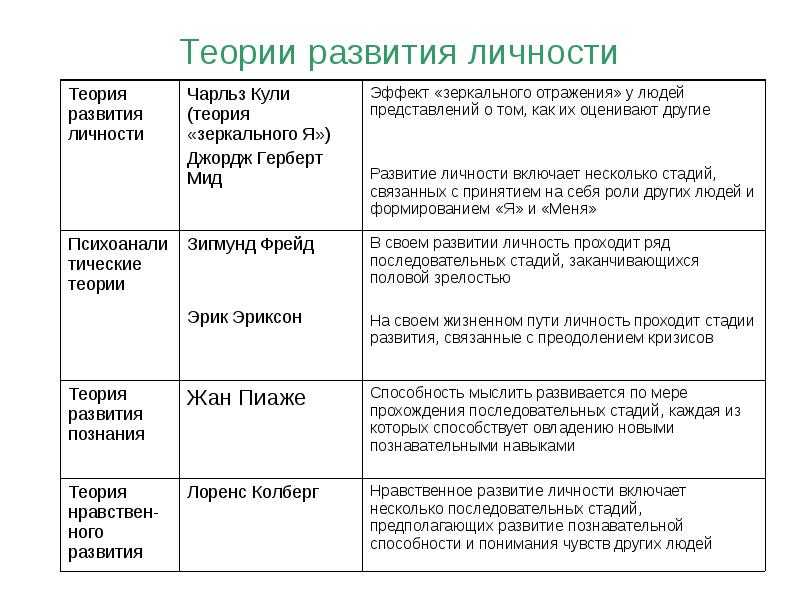

Синявский подхватывает и сплетает оба мотива, чувство неловкости человека, перегруженного информацией, принятой в душу, и чувство гения, взлетающего над ограниченностью штатного европейца: француза, немца, англичанина. Русскую широту Синявский выводит из Святого Духа, который веет, где хочет, но особенно свободно в России именно потому, что она так и не сложилась в устойчивую замкнутую форму, потому что в ней много метафизических щелей. Картины, которые он рисует, выводят нас из области индивидуальной психологии и дают целостный образ народа, создают нечто вроде идеального типа русской истории, как сказал бы Макс Вебер. Макс Вебер создавал идеальные типы, такие картины цивилизации: идеальный тип Индии, идеальный тип Японии и т.д.

Макс Вебер создавал идеальные типы, такие картины цивилизации: идеальный тип Индии, идеальный тип Японии и т.д.

Так вот Синявский набросал такой идеальный тип России. В нескольких строках. “Религия Святого Духа как-то отвечает нашим национальным физиономическим чертам — природной бесформенности (которую со стороны ошибочно принимают за дикость или за молодость нации), текучести, аморфности, готовности войти в любую форму… нашим порокам или талантам мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как что-то вполне серьезное… В этом смысле Россия — самая благоприятная почва для опыта и фантазий художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас ужасна”. Это, кстати, из письма, написанного из Мордовских лагерей. “От духа — мы чутки ко всяким идейным веяниям, настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противоположную крайность, закостеневаем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному. .. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Слово для нас настолько весомо, что заключает материальную силу, требуя охрану, цензуру. Мы — консерваторы, оттого что мы — нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это оттого, что Дух веет, где хощет, и, чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает”. Таким образом, в конце Синявский смыкается с Достоевским, который акцентирует неумение самостоятельно создавать формы.

.. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Слово для нас настолько весомо, что заключает материальную силу, требуя охрану, цензуру. Мы — консерваторы, оттого что мы — нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это оттого, что Дух веет, где хощет, и, чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает”. Таким образом, в конце Синявский смыкается с Достоевским, который акцентирует неумение самостоятельно создавать формы.

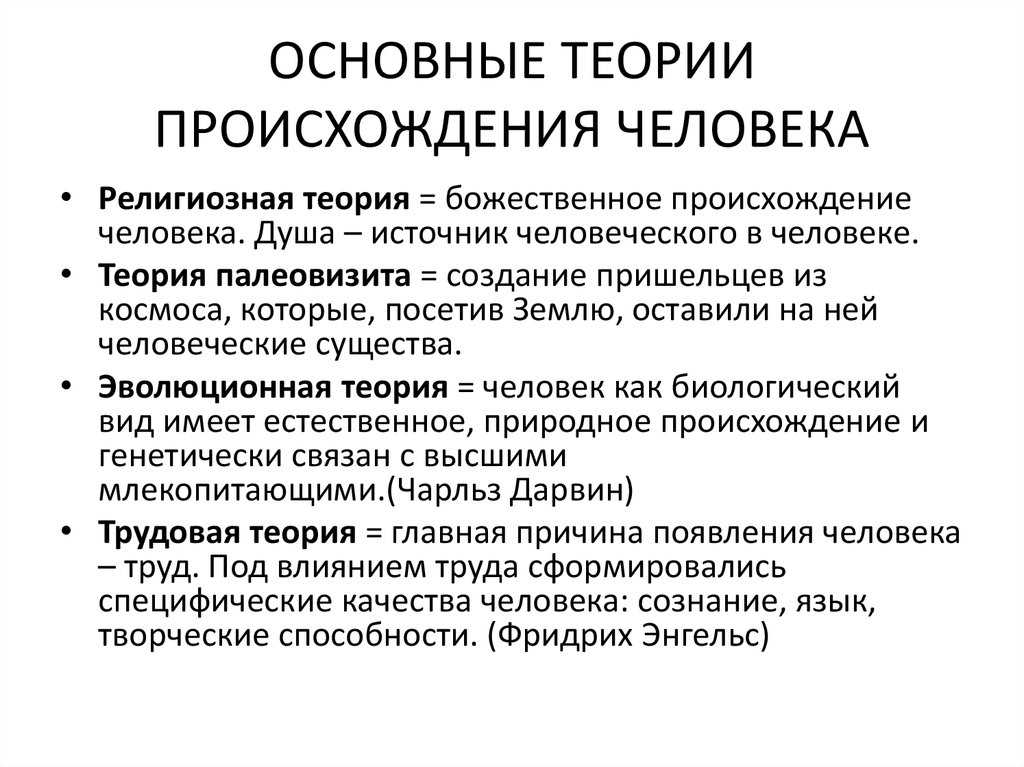

Эта характеристика может быть обоснована без упоминания всуе имени Царя небесного, утешителя, духа истины. Восточно-славянские племена обладали повышенной гибкостью и восприимчивостью. Благодаря этому они освоили территорию от Белого до Черного моря, тогда как финны жили в лесах, а скифы в степях. Но подобное достоинство можно признать и у племен банту. Подгоняемые высыханием Сахары, они прошли сквозь влажные леса до степей Южной Африки. Великую культуру банту при этом не создали. Не создали бы древляне и вятичи, если бы к славянскому дичку не были привиты чужие ветви. Византийская ветвь дала Андрея Рублева. Западная ветвь дала Достоевского и Толстого. Форма романа, которую они развили и использовали для полемики с Западом, сложилась под пером Сервантеса и укоренилась во Франции, в Англии прежде, чем попала в Россию. Так же, как образ Троицы, усовершенствованный Рублевым, имел долгую историю до возникновения России.

Великую культуру банту при этом не создали. Не создали бы древляне и вятичи, если бы к славянскому дичку не были привиты чужие ветви. Византийская ветвь дала Андрея Рублева. Западная ветвь дала Достоевского и Толстого. Форма романа, которую они развили и использовали для полемики с Западом, сложилась под пером Сервантеса и укоренилась во Франции, в Англии прежде, чем попала в Россию. Так же, как образ Троицы, усовершенствованный Рублевым, имел долгую историю до возникновения России.

Синявский прав, русский гений способен влиться в любую форму и усовершенствовать ее, но теряет силу, когда нужно создание формы. Культура, развившаяся на перекрестке мощных духовных влияний, в некоторых случаях способна к созданию новой самостоятельной цивилизации. Это удалось в Тибете. Но в России этому мешали периодические ломки, не дававшие устояться в тишине. Русские показали себя учениками, способными превзойти своих учителей, но в формах, созданных учителями. Это и сегодня хочется напомнить в связи с попытками воскресить мертворожденную Евразию. Русскую национальную культуру хочется продолжить с того места, на котором ее рост оборвали большевики. Не пытаясь упразднить многослойность России, но только превратив глухую вражду принципов в цивилизованный диалог.

Русскую национальную культуру хочется продолжить с того места, на котором ее рост оборвали большевики. Не пытаясь упразднить многослойность России, но только превратив глухую вражду принципов в цивилизованный диалог.

Россия восприняла открытость Богу от византийской иконы, доходившей до сердца и без знания греческого языка, и восприняла западную, с эпохи Ренессанса, открытость миру и человеку, ставшую родной для русского интеллигента, начитавшегося западных классиков. Но еще до этого Россия восприняла у Китая через монгольское посредство систему подушной подати и круговой поруки, созданные самой антикультурной из китайских династий, сжигавшей книги и топившей в нужниках конфуцианских ученых. Это наследие Цинь Ши Хуанди и его вельможи Шан Яна стало мощным рычагом в руках князей Москвы, самого отатаренного из русских княжеств, по характеристике Федотова. Фискальная система, по которой община платила подати за тех, кто бежал от фиска, заставляла посадских людей самих просить запрета менять им место жительства. В том же направлении менялось положение крестьянства. Мощь Московии, а потом империи Российской росла одновременно с ростом и ужесточением рабства. Это характеристика Федотова. Впоследствии, не читая Федотова, это повторил Гроссман, и за это его обвинили в русофобии. Но здесь ведь дело не в этнических чертах, а во влиянии известных налоговых систем. Влияние не однозначное. Удальцы, не мирившиеся с рабством, уходили через открытые границы на юг до Терека и на восток до Чукотки, Аляски и Сан-Франциско или восставали, не умели создать новой власти и возвращались под ярмо, продолжая свой бунт в форме кражи, если барское добро плохо лежит, как и сегодня это длится. Расцвет кражи, в сущности, – это продолжение бунта, продолжение смуты в неразвитой форме.

В том же направлении менялось положение крестьянства. Мощь Московии, а потом империи Российской росла одновременно с ростом и ужесточением рабства. Это характеристика Федотова. Впоследствии, не читая Федотова, это повторил Гроссман, и за это его обвинили в русофобии. Но здесь ведь дело не в этнических чертах, а во влиянии известных налоговых систем. Влияние не однозначное. Удальцы, не мирившиеся с рабством, уходили через открытые границы на юг до Терека и на восток до Чукотки, Аляски и Сан-Франциско или восставали, не умели создать новой власти и возвращались под ярмо, продолжая свой бунт в форме кражи, если барское добро плохо лежит, как и сегодня это длится. Расцвет кражи, в сущности, – это продолжение бунта, продолжение смуты в неразвитой форме.

Так сложился русский слоеный пирог, сдавленный самодержавием, но не спекшийся и периодически грозивший распадом и смутой. Казачья воля сотрясала рабство, византийский чин не ладился с европейскими правами человека. Сравнительно с этим пирогом Франция, Марокко или Корея кажутся булками, испеченными из одного куска теста, сотни и тысячи лет развиваясь в рамках одной субглобальной цивилизации, одной иерархии святынь, одних норм.

Можно возразить, что Древняя Русь по основам своей веры входила в византийский культурный круг и остальные влияния были внешние, не вторгались в святая святых. Но святая святых была представлена только иконой. Византийцы не потрудились распространить свой язык, как это сделала римская церковь. Рим завоевали варвары, но латынь твердой рукой держала западный мир. Византийский культурный круг не был достроен до законченной субглобальной цивилизации с единым языком церкви и вершин культуры.

Субглобальная цивилизация – это единое пространство информации, сохраняющееся и без империи. Возникали новые нации и новые языки, но понимание их было облегчено стандартным шрифтом, на Дальнем Востоке – иероглифами. Таким образом, сохранялась единая система ценностей. Между тем, византийцы перевели на церковно-славянский язык лишь Библию и Псалтырь, т.е. общехристианские тексты. Добротолюбие, собрание святоотеческой литературы, собственно составлявшее основу восточной церкви, в отличие от западной, стало доступным русским читателям только в XVIII в. Поздновато… В это время при дворе уже читали Вольтера.

Поздновато… В это время при дворе уже читали Вольтера.

Без единого языка церкви единство православного мира не могло сохраниться. Когда пал Константинополь, никакой православной цивилизации не могло остаться. Что общего между Грузией и Румынией? Никакого общего духа, который бы они выражали, нет. Сэмюэл Хантингтон говорит о православной цивилизации от нечистой совести. Если признать, что маргиналы византийского культурного круга стали маргиналами западной цивилизации, то американская авиация бомбила христианскую Сербию. Гораздо приличнее бомбить православную Сербию, которая не ближе к христианской Америке, чем Ирак.

Византийское влияние никогда не было всецелым, не надо смешивать вероисповедание с цивилизацией как целым. Россия развилась в пространстве между субглобальными цивилизациями. Попытка выстроить и утвердить культуру третьего Рима уперлась в недостаток культурных ресурсов. После духовной трагедии XV в., о которой писал Федотов, после разгрома заволжских скитов, где прививалась культура молчаливого созерцания, исихии, духовный уровень православия резко упал. Это видно по ответам Стоглавого собора на вопросы Ивана IV, это видно по уровню полемики с латинством. Выход из тупика невежества был только в восстановлении общеевропейских и общехристианских связей. Петр I, прежде всего, нуждался в военно-технической информации, но оказалось невозможным отделить Платона от Невтона. Я имею в виду выражение Ломоносова, что “может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов земля российская рождать”.

Это видно по ответам Стоглавого собора на вопросы Ивана IV, это видно по уровню полемики с латинством. Выход из тупика невежества был только в восстановлении общеевропейских и общехристианских связей. Петр I, прежде всего, нуждался в военно-технической информации, но оказалось невозможным отделить Платона от Невтона. Я имею в виду выражение Ломоносова, что “может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов земля российская рождать”.

Через 100 лет после Петра родился Пушкин. Поворот к Западу еще более усложнил многослойность России. Европейское часто воспринималось поверхностно и неполно. Но в глубоких умах это рождало глубокие сдвиги. Я не знаю литературы, в которой паскалевское чувство одиночества человека во Вселенной было воспринято с такой остротой, как у Тютчева, Толстого и Достоевского. Вызов космической бездны, по-видимому, поддерживался чувством общего неустройства и готовности социального и нравственного распада. Н.Ф. Федоров, конечно – крайность. Но все же в России эта крайность была возможна, ею интересовались великие писатели. В Англии, Франции, даже в Германии философия “общего дела” Федорова просто немыслима, способ, придуманный Федоровым, чтобы победить смерть, нелеп. Но сама идея победить смерть совсем не смешна. Во всяком случае, не больше, чем подвиги Дон-Кихота. Отождествите себя не с эго, а с образом и подобием Бога, который каждому дан, с бессмертным началом в глубине сердца, и вы коснетесь бессмертия настолько, насколько это удалось и на тот момент, когда вам это удалось.

В Англии, Франции, даже в Германии философия “общего дела” Федорова просто немыслима, способ, придуманный Федоровым, чтобы победить смерть, нелеп. Но сама идея победить смерть совсем не смешна. Во всяком случае, не больше, чем подвиги Дон-Кихота. Отождествите себя не с эго, а с образом и подобием Бога, который каждому дан, с бессмертным началом в глубине сердца, и вы коснетесь бессмертия настолько, насколько это удалось и на тот момент, когда вам это удалось.

В стихах Тютчева, на некоторых страницах Толстого и Достоевского тоска по бессмертию меня захватила и в мои 20 лет оттеснила на второй план Стендаля, вместе с которым я четыре года боролся с духом коллектива и постигал любовь. И вся западная литература немного потускнела, она была слишком человечной, не ревела она от осознания бессилия, почуяв на плечах еще не появившиеся крылья, как “тварь скользкая” в стихах Гумилева. Я имею в виду “Шестое чувство”:

Так некогда в разросшихся хвощах

Ревела от сознания бессилья

Тварь скользкая, почуя на плечах

Еще не появившиеся крылья;

Так век за веком — скоро ли, Господь? —

Под скальпелем природы и искусства

Кричит наш дух, изнемогает плоть,

Рождая орган для шестого чувства.

Рильке писал, что могучая жизненность Толстого, его страстное сочувствие жизни каждой травинки неотделимы от его невыносимого страха смерти, стоявшего все время за плечами. И могучая творческая воля Достоевского, направленная к гармонии, неотделима от его острого невыносимого чувства дисгармонии русской и всякой человеческой жизни. “Сон смешного человека” снится на грани отчаяния, на краю пропасти. В конце концов, в царстве творческого воображения вызов pro и contra, “за” и “против”, получил достойный ответ. И отказаться от этого вызова, пустить свои духовные корни на спокойном, отлившемся в своей форме Западе или в относительно цельной старой Московии – все равно, что променять первородство на чечевичную похлебку. Русь шире, чем западничество и славянофильство, но жизнь в России бывает ужасной, в этом Синявский был прав.

Политического гения России не хватает, государство сжимает, сдавливает противоречия, но не может заменить органического процесса перехода скрытой войны несовместимых начал к открытому и плодотворному диалогу. Как только внешний зажим слабеет, центробежные силы вырываются наружу, а потом усталость от анархии заставляет массы искать нового деспота.

Как только внешний зажим слабеет, центробежные силы вырываются наружу, а потом усталость от анархии заставляет массы искать нового деспота.

Мировые достижения русской культуры были и до сих пор остаются достоянием известного меньшинства. Так было в XV и XVI вв., когда государь ездил по монастырям поклониться святым иконам, а потом правил, как татарский хан, и относился к своим боярам как к рабам. Так было и в начале XX в., когда заново был поставлен вопрос о диалоге византийских и западных начал. Тогда князь Трубецкой написал свое “Умозрение в красках”, Флоренский книгу об иконе, когда экспедиция Грабаря нашла на кадках с огурцами и капустой потемневшие лики архангела Михаила и апостола Павла, а перевернув ступеньку, по которой ступали грязные ноги, увидела на обороте потемневшего Спаса, который сейчас украшает Третьяковскую галерею. Потом поиски были брошены, все было перечеркнуто бунтом солдат, уставших от войны, и политическим гением Ленина, сумевшего использовать хаос для утверждения новой диктатуры, прикрытой новым призраком всемирной коммунистической утопии. Она рухнула еще более бесславно, чем допетровское самодержавие, прикрытое призраком третьего Рима. И сейчас русская масса снова делится на две неравные части. Одна бежит через границы, снова открытые, с надеждой на волю. А другая подставляет шею под ярмо с надеждой на порядок. И только у немногих есть вера, что сами пороки нашей страны имеют достоинство вызова, достоинство, просто не дающее спокойно спать.

Она рухнула еще более бесславно, чем допетровское самодержавие, прикрытое призраком третьего Рима. И сейчас русская масса снова делится на две неравные части. Одна бежит через границы, снова открытые, с надеждой на волю. А другая подставляет шею под ярмо с надеждой на порядок. И только у немногих есть вера, что сами пороки нашей страны имеют достоинство вызова, достоинство, просто не дающее спокойно спать.

Митрополит Сурожский однажды процитировал Ницше: “Тот, в ком нет хаоса, никогда не родит новую звезду”. Наша болезнь сливается с болезнью всей христианской цивилизации, только в более острой форме. Вялая, хроническая, западная форма удобнее для жизни. Если искать удобства, то лучшей клиники нет. Но удобства и наслаждения – роковая приманка. История все время создает кризисы и требует прорыва, чтобы выйти из кризиса. А после взрывов энергии XX в., закончившихся массовыми убийствами, Запад не доверяет никакому энтузиазму и ищет смысл жизни в наслаждении, покое, в эгоистической замкнутости от тревог. Отступая шаг за шагом перед натиском гастарбайтеров с юга и востока, Запад может еще долго сползать по наклонной плоскости и медленно комфортабельно умирать. Даже на то, чтобы завести семью, не хватает энергии. Вымираем и мы. Но у нас все быстрее, невыносимее и острее, толкает в глубину искать чудесных сил, скрытых в глубине. Потому что на поверхности спасения нет. Россия снова, как это понимал Версилов, призвана держать в уме всю Европу, весь Средиземноморский мир, из которого она, несмотря на китайскую круговую поруку, никогда не выходила полностью и безвозвратно. Широта русской культуры не дает гарантии породить политического гения, не дает гарантию управления, способного покончить со смутой в форме кражи. Но десятилетия борьбы за просвещение народа – одно из условий честной игры в экономике. Очень важно донести этот призыв до школьников и студентов.

Отступая шаг за шагом перед натиском гастарбайтеров с юга и востока, Запад может еще долго сползать по наклонной плоскости и медленно комфортабельно умирать. Даже на то, чтобы завести семью, не хватает энергии. Вымираем и мы. Но у нас все быстрее, невыносимее и острее, толкает в глубину искать чудесных сил, скрытых в глубине. Потому что на поверхности спасения нет. Россия снова, как это понимал Версилов, призвана держать в уме всю Европу, весь Средиземноморский мир, из которого она, несмотря на китайскую круговую поруку, никогда не выходила полностью и безвозвратно. Широта русской культуры не дает гарантии породить политического гения, не дает гарантию управления, способного покончить со смутой в форме кражи. Но десятилетия борьбы за просвещение народа – одно из условий честной игры в экономике. Очень важно донести этот призыв до школьников и студентов.

Я могу прибавить к этому свой личный опыт. Никогда не был богатым человеком, но считаю, что жил я счастливо, потому что я занимался по мере возможности тем, чем мне хотелось, и меня захватывала моя работа.

Возможности культуры, развивающейся на перекрестке субглобальных цивилизаций, не исчерпаны. Была бы только не исчерпана воля искать в своей суете колодца в глубину, часов созерцания, как находил Синявский в лагере на общих работах. В этих колодцах можно найти источники творческой энергии, источники новых сил в борьбе с новыми препятствиями. И образ рублевской Троицы можно прочесть как образ нового человека, переходящего от созерцания к действию, от действия к истощению и от истощения действием к еще большей глубине созерцания и новым чудотворным силам. Каждый из нас несет в себе это семя, но мы не даем ему вырасти.

Россия вряд ли в обозримом будущем станет благоустроенной страной. Но само ее неустройство вдохновило Толстого и Достоевского, оно может вдохновить и нас, и наших потомков. Вот то, что я набросал на тему о возможностях России на перекрестках сложившихся четырех культурных миров.

Обсуждение

Григорий Померанц (фото Н. Четвериковой)

Лейбин: Тогда начнем обсуждение. По традиции, я попытаюсь что-то уточнить.

По традиции, я попытаюсь что-то уточнить.

Померанц: Лучше вопросы.

Лейбин: В принципе, можем разделить: сначала принимаются вопросы на уточнение, а потом — некоторые тезисы. В принципе, у нас принято неполиткорректно, главное, что по сути дела. Если будет не по сути дела, я имею права лишить слова.

У меня, пожалуй, вопрос на уточнение. Правильно ли я понял, что схема, в результате которой Россия описывается как некоторая догоняющая западноевропейские образцы конструкция, является глубоко порочной в том смысле, что это неправильный взгляд на то, что нам здесь делать.

Померанц: Я бы ответил так. Ориентация на опыт Европы и вообще Запада необходима. Но анализ наиболее глубоких явлений культуры показывает, что отношение России к Западу было творческим. Это подчеркивается в разговоре Версилова со своим сыном, что Россия воспринимает Европу как нечто целое в большей степени, чем, во всяком случае, во времена Версилова (тогда ведь не было единой Европы, да и сейчас неизвестно, едина ли она духовно). Я, например, бывая на Западе, духовного единства не замечал. Замечал натянутые отношения, просто выгоды заставляют держаться вместе. Версилов показывает, что русский подход к Европе – это подход как к тому целому, которым Европа сама еще не стала. Поэтому Толстой и Достоевский, в особенности Достоевский, были восприняты во всем мире как писатели, сказавшие новое слово. Это не слово, исходящее из традиции вятичей и радимичей. Это традиция из истории России, в которой она, оказавшись между разными цивилизациями, приобрела некоторую повышенную широту.

Я, например, бывая на Западе, духовного единства не замечал. Замечал натянутые отношения, просто выгоды заставляют держаться вместе. Версилов показывает, что русский подход к Европе – это подход как к тому целому, которым Европа сама еще не стала. Поэтому Толстой и Достоевский, в особенности Достоевский, были восприняты во всем мире как писатели, сказавшие новое слово. Это не слово, исходящее из традиции вятичей и радимичей. Это традиция из истории России, в которой она, оказавшись между разными цивилизациями, приобрела некоторую повышенную широту.

Вполне усвоилась изящная форма европейского романа вроде Тургеневского, в которую Россия влезала одним уголком. Были писатели, как Лесков, которые игнорировали этот верхний офранцуженный слой и изображали скорее допетровскую Русь в той мере, в какой она оставалась в глухих углах. И были Толстой и Достоевский, у которых Россия выступала во всей своей широте, и одновременно этим она показывала некий образец художественной цельности Европе, хотя использовала опыт Европы.

Я в одной статье писал, что если мы рассмотрим творчество Достоевского, то увидим, что он ткет совершенно самостоятельный ковер, но нити он берет из Испании, из Франции, из Англии, сплетает же их в ковер по-своему.

Лавровский: Скажите, пожалуйста, куда вы относите Штаты? Можно ли считать, что центр средиземноморской цивилизации сейчас находится где-то в районе Мексиканского залива?

Померанц: То есть вам кажется, что сейчас ислам наступает и имеет шанс победить… Я в этом сомневаюсь. Вообще, средиземноморской я называю дуальную группу из христианской и в данное время мусульманской цивилизации. Сейчас Европа, безусловно, находится в таком положении, в котором находилась Римская империя, которая сажала на своих окраинах готов, чтобы готы защитили ее от гуннов. Примерно такой характер имеет включение в Европейский Союз Турции. По-видимому, чтобы турецкая армия на случай чего…

Лейбин: Вопрос был о США. Есть ли центр средиземноморской цивилизации сейчас в районе Мексиканского залива в том смысле, что в Штатах.

Померанц: Я так не думаю. Европа ведет самостоятельную политику, которая не совсем совпадает с американской. Что касается Америки, то один из более умных американских политиков, Хантингтон как раз выдвинул сперва концепцию борьбы цивилизаций, а сейчас полностью отказался от нее. Он пришел к выводу: не до жиру, быть бы живу. Его последняя дошедшая до меня статья называется “Уникальность – не универсальность”. Перевес смертности над рождаемостью приводит к тому, что Америка вынуждена импортировать рабочую силу, и единственное, что утешает Хантингтона, что можно импортировать латиноамериканцев, которые, по крайней мере, христиане. Тогда как Европе приходится импортировать мусульман. Словом, Европа находится в обороне, но это не значит, что она вышла из игры.

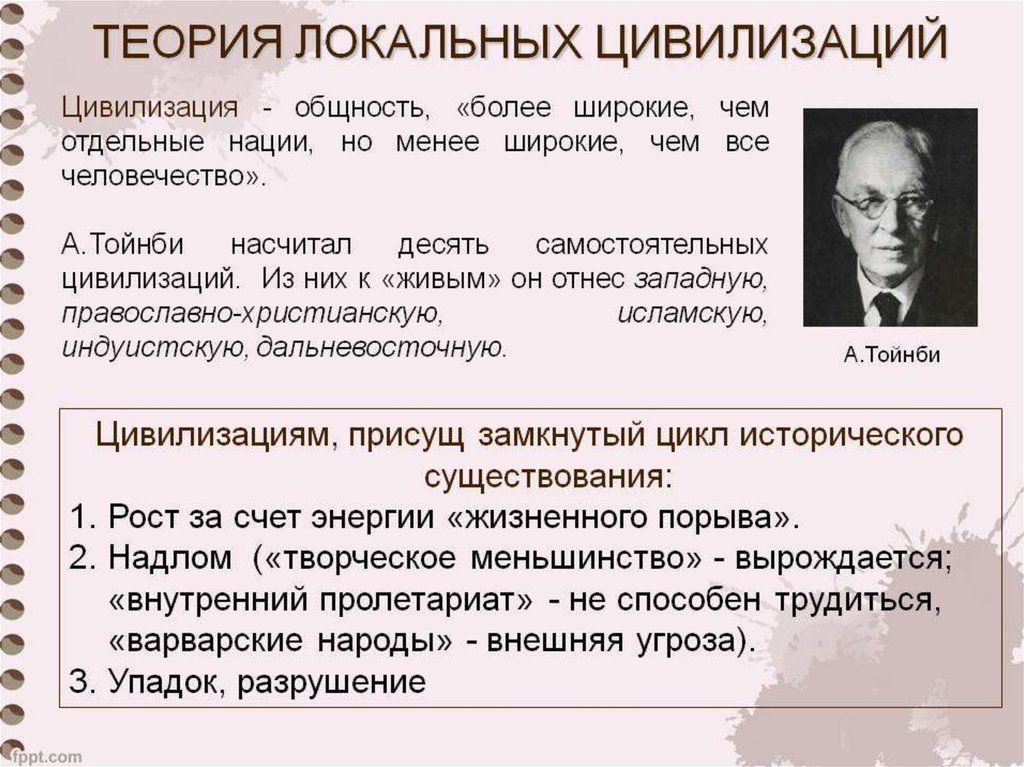

Савченко: Если я вас правильно понял, и Хантингтон, и Тойнби считали, что существует православная цивилизация. Насколько я вас понял, вы так не считаете. Вы считаете, что ее не существует, а существует некая русская культура. Тогда хотелось бы уточнить, как она, все-таки, географически распространяется, как она соотносится с границами существующей России? И что в этом смысле нас ждет, ведь если продолжать… Я не знаю, что сейчас говорит Хантингтон, но раньше он говорил, что те страны, которые совмещают в себе различные цивилизационные культурные начала, неизбежно разваливаются.

Тогда хотелось бы уточнить, как она, все-таки, географически распространяется, как она соотносится с границами существующей России? И что в этом смысле нас ждет, ведь если продолжать… Я не знаю, что сейчас говорит Хантингтон, но раньше он говорил, что те страны, которые совмещают в себе различные цивилизационные культурные начала, неизбежно разваливаются.

Померанц: Во-первых, конец. Страны, которые совмещают в себе различные культурные начала, – это страны, которые, в принципе, могут создать новую цивилизацию. Пример — Тибет, расположенный на стыке индийской и китайской цивилизаций, на горах, куда не заходили завоеватели, имея покой, который Россия не имела, Тибет за несколько сот лет построил совершенно самостоятельную цивилизацию со своим компендиумом важнейших текстов, переведенных или написанных на тибетском языке, и даже выбрал свой самостоятельный шрифт. Словом, все параметры цивилизации там есть, и в свою цивилизацию они обратили монголов и бурят. Но беда тибетцев в том, что больше им обращать было некого, мир был уже разобран, слишком поздно они начали. Во всяком случае, Тибет показывает, что на стыке двух цивилизаций может возникнуть органическая цельная цивилизация. Все, кто знакомы с культурой Тибета, конечно, по книгам, воспринимают ее как цельную цивилизацию.

Во всяком случае, Тибет показывает, что на стыке двух цивилизаций может возникнуть органическая цельная цивилизация. Все, кто знакомы с культурой Тибета, конечно, по книгам, воспринимают ее как цельную цивилизацию.

Представления о том, что сочетание нескольких начал обязательно ведет к развалу, по-моему, неверно. Это одновременно является и неким культурным богатством, как вызов, который может быть принят, и слепое столкновение разных начал может уступить место, как я уже говорил, цивилизованному диалогу, и этот диалог может стать прообразом мирового диалога цивилизаций.

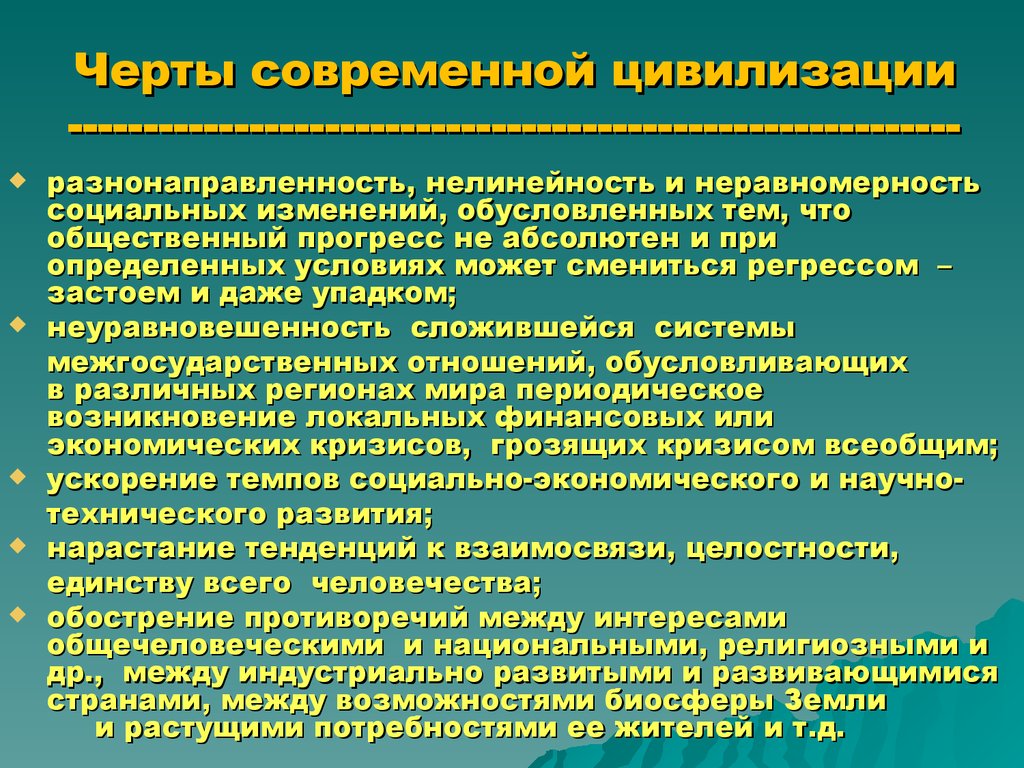

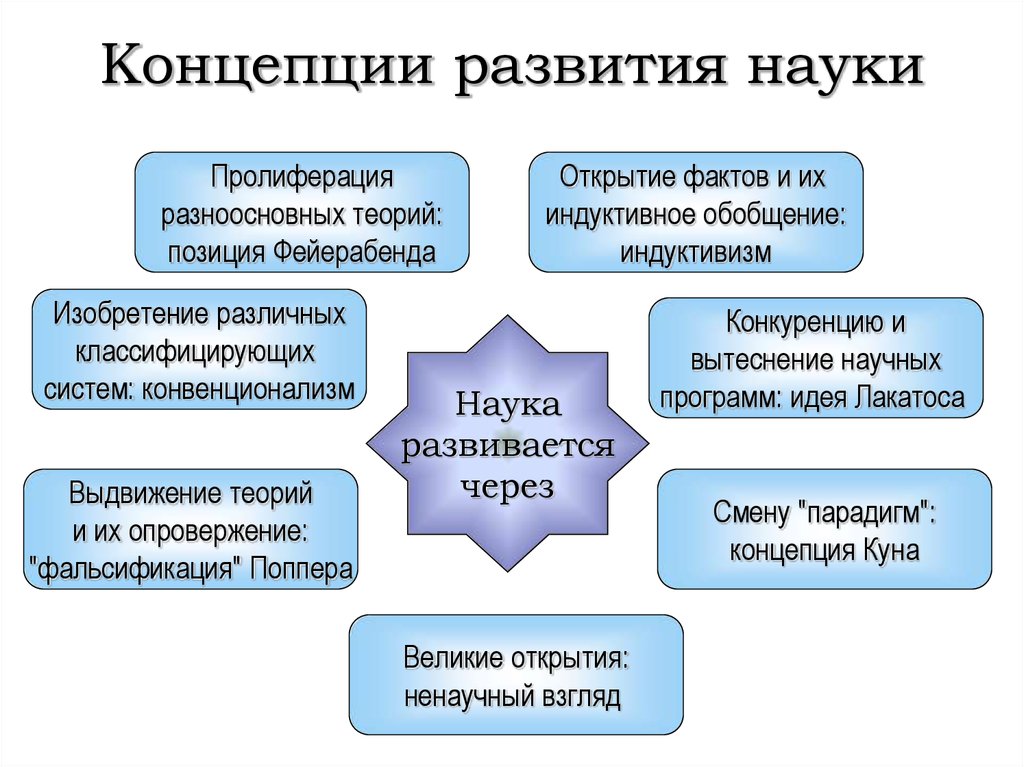

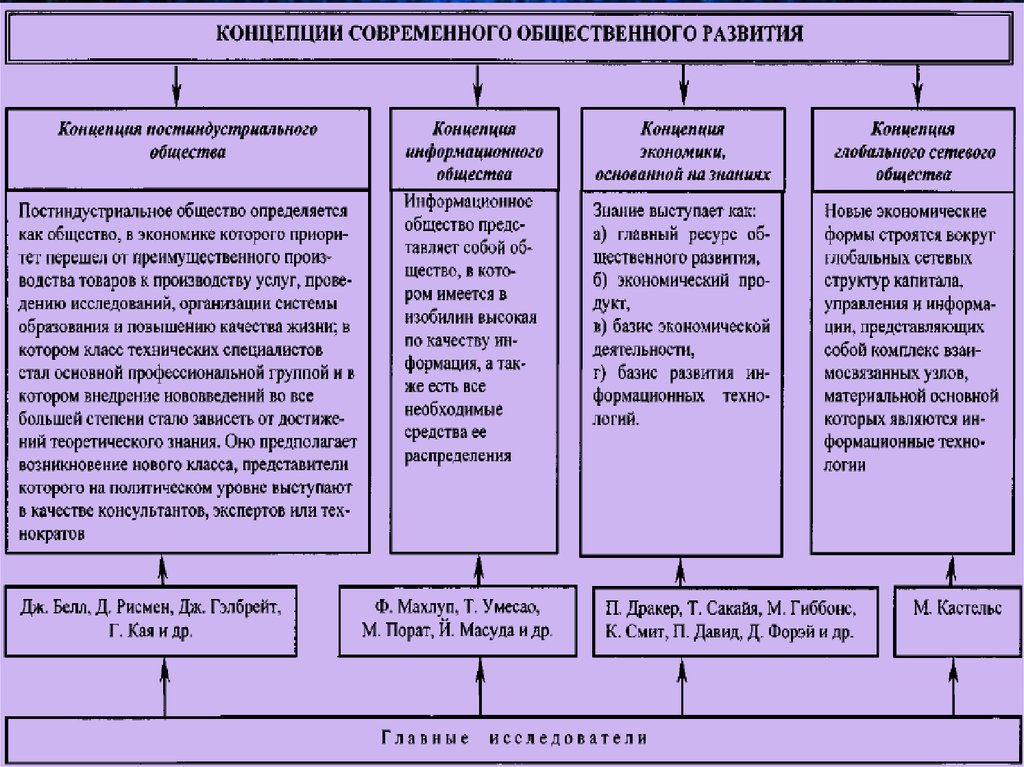

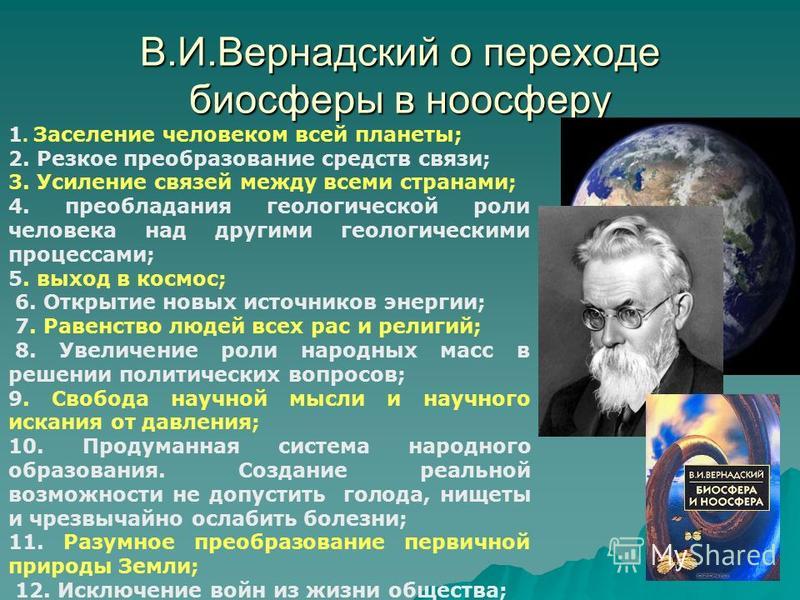

Мы с вами свидетели процесса глобализации. Возникновение субглобальных цивилизаций – это вторая ступень глобализации. На третьей ступени – торговая экспансия Запада, которая создает торгово-колониальную глобализацию. И четвертая ступень – это финансово-электронная глобализация. Так что мир в целом движется, хотя это может кончиться и катастрофой, вовсе не обязательно все хорошо кончается, может кончиться тупиком и развалом, а может кончиться успехом. Мир все-таки движется шаг за шагом в сторону глобализации.

Мир все-таки движется шаг за шагом в сторону глобализации.

Да, тут же надо оговорить: есть народы, которые этому решительно не подчиняются и субглобальные цивилизации, когда их принимают, принимают чисто внешне. Такие народы, как афганцы, чеченцы, вьетнамцы, независимо от того, какую религию они принимают, по существу, остаются чем-то вроде племени, которое может погибнуть, но будет все время защищать свою самобытность. По отношению к таким народам прав Гумилев. Хотя в целом он не прав, потому что гораздо чаще происходит другое. Есть и такие исключения.

Словом, процесс идет очень сложный, в сторону глобализации. Чего не хватает, так это духовного единства современного мира, – то, что Хантингтон думал, что можно просто американизировать мир. Повторяю, от этого он сам отказался. Я своими глазами читал его статью, она переведена на русский язык, не помню, где она у нас напечатана, “Уникальность – не универсальность”. Позиция Запада сейчас – позиция обороны, сохранить до новых лучших времен своеобразие своей цивилизации. В то время как, скорее, наступать будет Дальний Восток. Что касается арабов, по-моему, это бумажный тигр. Арабы могут пока что пугать нас взрывами, но не обгонять нас в развитии. Вот китайцы, японцы — они могут обогнать, повернуть к большей стабильности и т.п. Словом, от них можно ждать нового. А турки, кажется, собираются вместе с немцами оборонять ту же старую Европу.

В то время как, скорее, наступать будет Дальний Восток. Что касается арабов, по-моему, это бумажный тигр. Арабы могут пока что пугать нас взрывами, но не обгонять нас в развитии. Вот китайцы, японцы — они могут обогнать, повернуть к большей стабильности и т.п. Словом, от них можно ждать нового. А турки, кажется, собираются вместе с немцами оборонять ту же старую Европу.

Сухов: У меня такой вопрос. С вашей точки зрения, есть, все-таки, в России самобытное культурное будущее?

Померанц: Есть, если мы сумеем вернуться к тому моменту, на котором мы стояли до 1917 г., когда были сделаны очень важные шаги, чтобы возродить то, что мы с XVII в. потеряли, сумеем возродить понимание огромного духовного богатства, заложенного в иконах Рублева и других иконописцев, понять это умозрение в красках, которое относится, по-моему, к одному из высших достижений мировой культуры. К сожалению, греки были талантливы в искусстве и довольно слабоваты в политике, поэтому они и проиграли, а римляне в некоторой степени выиграли. К сожалению, в истории чаще всего выигрывают хорошие политики.

К сожалению, в истории чаще всего выигрывают хорошие политики.

Но, во всяком случае, то, что уже вошло в нашу культуру, что мы можем понять, во что вдуматься, это требует вдумчивого диалога с той струей, которую в нашу культуру внес Запад. Мне кажется, это очень интересная задача. Меня, например, это увлекло с тех пор, когда я понял, что эта задача существует. А если есть задача, найдутся и люди, которых эта задача увлекает, которые могут что-то создать в этой области, создать более сложную, но в то же время цветущую культуру. Цветущая сложность – это выше, чем примитивная цельность, так все время было в истории культуры. Но гарантии никакой нет, вообще, в мире никакой гарантии нет.

Сухов: Тогда дополнение. Считаете ли вы, что этот процесс должна возглавить православная церковь?

Померанц: Это было бы хорошо, если бы церковь была бы другой. Например, при выходе из тоталитаризма Германии и Италии очень помогло формирование христианско-демократической партии. Сразу же очень быстро после поражения у них сложился нормальный парламентский механизм, где один фланг заняла христианская демократия, а на другом – возрожденная социал-демократия. К сожалению, попытки нашей молодежи (я их помню в начале Перестройки) создать христианско-демократическую партию натолкнулись на то, что патриархия и демократия – две вещи несовместимые, несмотря на то что некоторые отшельники православия написали хорошие книги, что это возможно. В частности, обращаю ваше внимание на книгу игумена Новика “Православие, христианство, демократия”, где он пародирует лозунг Уварова “Православие, самодержавие, народность”. Хорошая книга, умная.

Сразу же очень быстро после поражения у них сложился нормальный парламентский механизм, где один фланг заняла христианская демократия, а на другом – возрожденная социал-демократия. К сожалению, попытки нашей молодежи (я их помню в начале Перестройки) создать христианско-демократическую партию натолкнулись на то, что патриархия и демократия – две вещи несовместимые, несмотря на то что некоторые отшельники православия написали хорошие книги, что это возможно. В частности, обращаю ваше внимание на книгу игумена Новика “Православие, христианство, демократия”, где он пародирует лозунг Уварова “Православие, самодержавие, народность”. Хорошая книга, умная.

Затем, вы, вероятно, не знаете своего рода духовное завещание Антония Сурожского, которое я пытался протолкнуть в эфир, когда меня пригласили участвовать в оплакивании папы. В конце каждый из нас мог более подробно развить свои взгляды, я посвятил эти 2-3 минуты тому, чтобы рассказать о споре, который возник между Антонием и Аверинцевым. Это стоит того, чтобы коротко рассказать.

Это стоит того, чтобы коротко рассказать.

В своей речи 8 июня 2000 г. Антоний говорил: “Не теряем ли мы шанс превратиться из церковной организации в церковь? Нам нужны люди, пережившие встречу”. Встречей он называл живое чувство присутствия Бога в мире. “Конечно, не у каждого может быть встреча такая, как у апостола Павла, но какая-то встреча должна быть у каждого. Нам нужны люди, которые пережили встречу, а потом живут, мыслят и действуют свободно”. Дальше он повторил мнение одного богослова, Зернова, что трагедия церкви началась с Вселенских соборов, которые слишком жестко ограничили разницу между истиной и ложью, больше должно быть предоставлено личным поискам человека.

На это в устной форме, в разговоре со мной, возражал Аверинцев. Он считал, что это мистический анархизм, идущий от ранних славянофилов, разрушающих церковь и т.д. Потом он тоже умер, что позволяет мне публиковать и его мнение, так бы я не стал его подводить. Он тоже был сторонником реформ. Он говорил, что православие или погибнет, или изменится. Но он хотел реформы других параметров, сохраняя больше из традиции.

Но он хотел реформы других параметров, сохраняя больше из традиции.

С моей точки зрения, Антоний стоял на эсхатологической позиции, т.е. он выдвигал требования, которые могло удовлетворить только незначительное меньшинство. Чтобы осуществить это по всей России, надо по Антонию — на каждую епархию, таких нет. Поэтому речь идет о другом, о возможности диалога между теми, которые способны откликнуться на призыв этого, несомненно, замечательного человека, Антония. И теми, которые стоят на исторической почве, имея дело не с одиночками, вышедшими вперед, а с массой. В общем, у меня все вырезали, кроме последней фразы, которую повторила Светлана Сорокина: “И нужен диалог внутри церкви”. Этими словами я кончил, только эти слова и пошли в эфир, а все остальное выбросили.

Если говорят, что церковь могла бы много сделать, я должен добавить: “Смотря какая и смотря что с этой церковью случится дальше”. Пока что существуют отдельные люди, которые могли сказать здесь свое слово. С несколькими я познакомился случайно, когда попал в делегацию, посещавшую Израиль, тоже по какому-то поводу. Там было несколько священников, в частности, я с Новиком там познакомился, с некоторыми другими. Кроме того, я считаю очень интересными брошюры, которые издает Г.Чистяков, он пишет очень интересные книги. Так что есть отдельные люди в церкви, к которым стоит прислушаться. Но пока все, что там есть живое, блокируется патриархией, от которой я ничего хорошего не жду.

Там было несколько священников, в частности, я с Новиком там познакомился, с некоторыми другими. Кроме того, я считаю очень интересными брошюры, которые издает Г.Чистяков, он пишет очень интересные книги. Так что есть отдельные люди в церкви, к которым стоит прислушаться. Но пока все, что там есть живое, блокируется патриархией, от которой я ничего хорошего не жду.

Лейбин: Я бы сейчас стал принимать более развернутые суждения, не только вопросы на уточнение, чтобы просто успеть. Поскольку вы вначале оттолкнулись от лекции Альфреда Коха, а он, в свою очередь, от целого ряда подобных рассуждений, где вносится в общественно-политический дискурс вопрос о цивилизационной принадлежности России. Во всех этих обсуждениях и тезисах есть прямой практический смысл. Потому что наиболее яркие западники делают всегда такую политическую подмену: если мы цивилизационно Европа, то и политически должны быть там. И, соответственно, Кох тогда моделировал оппонентов, спорил с “а если”.

Что нам для этого обсуждения дает инструментарий теории цивилизаций? Как вы сами же отметили одну из наших национальных черт – дефицит политической культуры, про это же был разговор в ряде предыдущих лекций. Можно ли понять последние слова вашей лекции о школах и учениках как политическую программу, в этом смысле, в этой дискуссии или как-то по-другому? Понятно, для чего А.Янову нужно утверждать, что Россия – это Европа, только выпала из нее – для того чтобы сказать, что нужно немедленно вступать в Евросоюз, и много разных других выводов. В каком смысле и для чего можно использовать теорию цивилизаций? Можно ли ее так прямо спроецировать на какое-то политическое утверждение, или это не для этого?

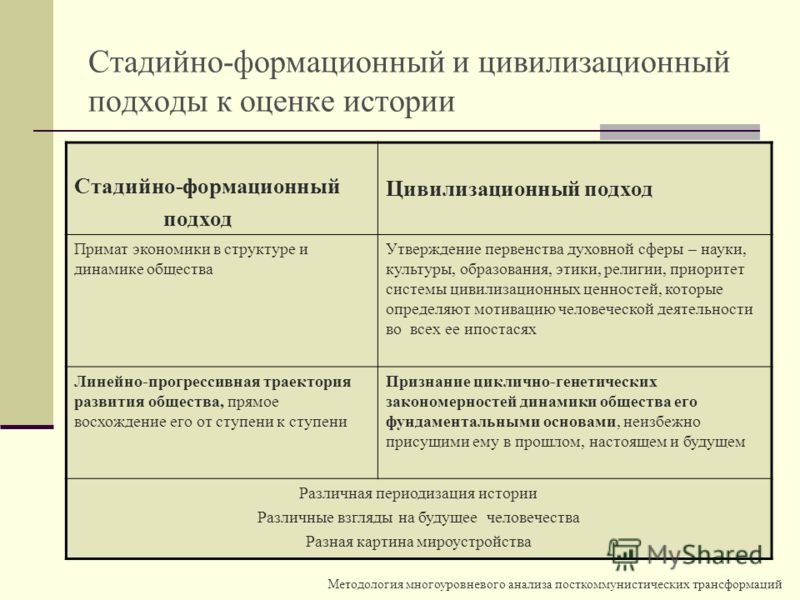

Померанц: Разные ходы развития теории цивилизаций – это не законченное, уже готовое учение вроде марксизма, который был сведен к нескольким формулам, которые надо было выучить наизусть и все. Тут же есть масса споров. Л.Н.Гумилев акцентировал роль этноса, я считаю, что движение идет скорее в сторону глобализации и т. д., есть разные точки зрения. Во всяком случае, знать это надо, чтобы не задавать ненужных вопросов, что такое Россия – Европа или Азия. Россия все-таки всю свою историю была связана с той или другой цивилизацией средиземноморского круга, связанной с монотеизмом и с греческой философией. Это или византийская цивилизация, или западная. Поэтому, мне кажется, России не имеет смысла выбираться из этого круга. К чему? Хайдеггер шутил, что к концу XX в. нам придется учить китайский язык. Не знаю, думал ли он это всерьез, тем более он говорил это про Германию.

д., есть разные точки зрения. Во всяком случае, знать это надо, чтобы не задавать ненужных вопросов, что такое Россия – Европа или Азия. Россия все-таки всю свою историю была связана с той или другой цивилизацией средиземноморского круга, связанной с монотеизмом и с греческой философией. Это или византийская цивилизация, или западная. Поэтому, мне кажется, России не имеет смысла выбираться из этого круга. К чему? Хайдеггер шутил, что к концу XX в. нам придется учить китайский язык. Не знаю, думал ли он это всерьез, тем более он говорил это про Германию.

Но если говорить о конкретных задачах, то при нынешнем состоянии народа, уставшего от неудачных и бестолковых реформ и желающего порядка, каким бы он ни был, попытки создать какие-то массовые политические партии ничего не дадут. Надо заниматься воспитанием молодых людей, которые выйдут из школы, из университета в ближайшие годы, десятилетия. Должен постепенно измениться характер народа, расшириться его кругозор, углубиться его понимание, в чем смысл человеческой жизни, тогда мы можем приобрести и другое правительство.

Вопрос из зала: Скажите, пожалуйста, насколько опасно вливание исламской культуры в русскую христианскую культуру в связи с демографической ситуацией в России.

Лейбин: По сравнению с Европой, видимо, да?

Померанц: Ислам гораздо более массово вливается в Западную Европу. У нас резервы этой миграции пока еще не очень большие. Это больше в Москве бросается в глаза, а в глубинке даже не очень заметно. Гораздо больший процент мусульман во Франции, в Германии активнее вошел в жизнь, чем у нас. И последнее мероприятие – принятие Турции в Европейский Союз – мне напоминает (я уже говорил об этом) поселение готов, чтобы они защищали от гуннов. Что касается России, те мусульмане, которые у нас долго жили, так обрусели, что даже утратили свою способность рожать много детей, казанские татары, например, на одном уровне с нами, мало рожают и никак не могут нас затопить. Вот, азербайджанцы разве… Но их не очень много. У нас другие болячки, не это нам страшно.

Страшно то, что мы потеряли духовную ориентацию. Церковь в значительной степени не выдержала экзаменов в 1917 г. Если бы она больше влияла на народ, народ стал бы защищать церковь. В Польше никто не разрушал храмы, а у нас разрушали, и народ спокойно это позволил. И в дальнейшем политика в отношении церкви, когда владыками становились только люди, имевшие офицерское звание в системе госбезопасности, майора, полковника – это все очень уменьшает возможности духовного обновления.

История полна рисков, нельзя быть совершенно уверенным. Я во многих местах встречал людей сравнительно молодых, 30-40 лет (для меня они молодые, мне 87, для меня 40-летний человек – это молодой человек), которые думают что-то сходное с тем, что я думаю, которые ищут выходы из нынешнего тупика, ищут духовные ценности. Если бы удалось как-то их объединить и собрать, можно было бы сколотить творческое меньшинство. Я постоянно думаю на эту тему, чтобы как-то сблизить людей, живущих в разных углах, думающих о том, о чем мы все думаем, но разобщенных. Если это когда удастся, но уже не мне, очевидно, а тем, кто помоложе, то есть шансы. Невозможно, чтобы все достигли высокого уровня, народ всегда делится на людей более духовных, менее духовных, более развитых, менее развитых. Достаточно иметь (я не беру здесь определение численное) авторитетное духовное меньшинство, чтобы повести людей за собой. Создание этого меньшинства мне кажется важнейшей задачей.

Если это когда удастся, но уже не мне, очевидно, а тем, кто помоложе, то есть шансы. Невозможно, чтобы все достигли высокого уровня, народ всегда делится на людей более духовных, менее духовных, более развитых, менее развитых. Достаточно иметь (я не беру здесь определение численное) авторитетное духовное меньшинство, чтобы повести людей за собой. Создание этого меньшинства мне кажется важнейшей задачей.

Вопрос из зала: Меня интересует опасность тенденции браков мусульманских граждан с российскими. Что из этого получится? Не получится ли какой-нибудь деградации?

Лейбин: Так вы не женитесь. Это, конечно, простое решение.

Померанц: Видите ли, тут есть одно обстоятельство. Я не очень уверен, что некоторые обычаи мусульман близки русским вкусам, например, многоженство, т.е. иметь любовниц – это как-то принято, но завести прямо рядом сидящих жен — это, боюсь, для русского было бы очень хлопотливо. Поэтому я не думаю, что такое движение будет массовым и представляет угрозу для нации.

Вопрос из зала: Можно, все-таки, уточнить еще раз. Вы говорили о четырех цивилизациях, которые влияют на Россию, не могли бы вы их еще раз назвать? И, если можно, еще раз воспроизвести те критерии, которые, с вашей точки зрения, важны для определения цивилизации. Вы сказали о том, что физическая география здесь не играет роли, а играют язык, культура, может быть, шрифт, религия. Что, с вашей точки зрения, является более важным, или, может быть, есть несколько критериев?

Померанц: Я отвечу немного шире. Первой группой, обладающей неким общим, хотя не точно определенным духом, можно назвать, пользуясь термином Шпенглера, культурный круг. Вокруг очага высокой культуры возникает какое-то постепенное распространение, обмен информацией и т.д. Но с моей точки зрения, целесообразно выделить из этих многих разнообразных форм и степеней развития понятие субглобальной цивилизации. Я поэтому предложил такие простые параметры, которые определяют и отделяют субглобальную цивилизацию от других групп, тоже обладающих в большей или меньшей мере общим духом.

Это вы совершенно правильно перечислили: общую совокупность святынь (это может быть Библия, Коран, Ригведа и Упанишады, сочинения Конфуция, Мэн-Цзы, Лао-Цзы и некоторые буддийские сутры, которые тоже были признаны китайским достоянием), некий общий компендиум текстов, признанный священными. Второе – язык, который становится языком элиты данной группы, и шрифт, который начинает использоваться всеми языками данной группы. Это легко проследить, это просто соответствует фактам. К началу Нового времени очень четко сложились четыре субглобальные цивилизации, четыре мира.

Но всегда есть некоторая запутывающая частность. Разрушение Византийского мира длилось медленно, долго. Византия погибала примерно с VII в., когда начался триумф ислама, и до XV в., когда был взят Константинополь. Все это время шла борьба двух цивилизаций за то, чтобы считаться основной цивилизацией Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. В принципе, возможно, но, боюсь, время уже прошло, возникновение какой-то новой цивилизации, как возник Тибет, но основных цивилизаций, обладающих всем необходимым запасом культурных данных, чтобы ассимилировать все племена, попадающих в зону этих цивилизаций, в последнее время существует только четыре.

Очень важно то, что субглобальная цивилизация, за редким исключением, полностью поглощает и превращает в своих носителей любое племя, попавшее в ее зону. Венгры были азиатской ордой, ворвавшейся в Европу. Сейчас это цивилизованный европейский народ. Все завоеватели до ислама, попавшие в Индию, приобретали статус еще одной касты — варны кшатриев. За небольшие деньги брахманы писали им родословную, и они становились потомками богатырей Махабхараты.

В Китае любые кочевники или постепенно синизировались, окитаивались, или, как монголы, изгонялись. Субглобальная цивилизация благодаря богатству своей культуры обладает силой подчинять себе, ассимилировать все иноязычные, инокультурные элементы, которые в нее попадают. Забавно, что даже евреи, попавшие в Китай (где их не подвергали никакой дискриминации, а просто предлагали сдавать экзамены, если им хочется становиться чиновниками, шэньши), увидали, что чиновников в Китае уважают больше, чем купцов, и стали сдавать экзамены. Некоторые из них успешно выдерживали, назначались начальником уезда. Как принято в Китае, экзаменующийся должен быть холостым, и он посылается куда-нибудь за 500 верст, чтобы не было кумовства, там он женился на китаянке. Поэтому потомки китайских евреев постепенно стали китайцами. Они у себя в кумирне, как правило, имеют статуэтки Авраама, Якова и Моисея, желтых, косоглазых и т.д., другими они их себе не представляют. Это просто показывает, насколько субглобальная культура может поглотить любую иноязычную, инокультурную группу. Еще раз: это западная, ближневосточная, южноазиатская, дальневосточная.

Как принято в Китае, экзаменующийся должен быть холостым, и он посылается куда-нибудь за 500 верст, чтобы не было кумовства, там он женился на китаянке. Поэтому потомки китайских евреев постепенно стали китайцами. Они у себя в кумирне, как правило, имеют статуэтки Авраама, Якова и Моисея, желтых, косоглазых и т.д., другими они их себе не представляют. Это просто показывает, насколько субглобальная культура может поглотить любую иноязычную, инокультурную группу. Еще раз: это западная, ближневосточная, южноазиатская, дальневосточная.

Вопрос из зала: Япония после Второй мировой войны относится к какой цивилизации: к западной или дальневосточной? Потому что английский язык, насколько я знаю, там довольно распространен, частично люди пишут латиницей, кажется, неофициально, но довольно распространенная вещь, и традиционные религии синтоизм и буддизм тоже уступают место.

Померанц: Я вас понял, спасибо. Когда мы говорим о современности, сейчас четвертая стадия глобализации, а не вторая. Правда, это уперлось в значительные трудности, а именно, в процесс вымирания носителей западной цивилизации, произошла вестернизация значительной части стран, относящихся к другим субглобальным цивилизациям. Япония оказалась блестящим примером этого. Все же Япония одновременно остается дальневосточной страной. Я недавно смотрел корейский фильм “Весна, лето, осень, зима и снова весна”, от него пахло такой глубиной традиций! Я уверен, что создатели этого фильма говорили по-английски.

Правда, это уперлось в значительные трудности, а именно, в процесс вымирания носителей западной цивилизации, произошла вестернизация значительной части стран, относящихся к другим субглобальным цивилизациям. Япония оказалась блестящим примером этого. Все же Япония одновременно остается дальневосточной страной. Я недавно смотрел корейский фильм “Весна, лето, осень, зима и снова весна”, от него пахло такой глубиной традиций! Я уверен, что создатели этого фильма говорили по-английски.

Но вот вам пример индийцев, где английский язык остается фактически государственным языком, потому что иначе индийцы передерутся, каким языком им надо говорить, потому что там разные языки. Вот я работал библиографом, ко мне приходит индийский журнал: recently, недавно, премьер-министр выступил с речью. Я не могу писать в аннотации “недавно”. Что значит “недавно”? У меня карточка, может, пойдет в работу через полгода, за это время много “недавно” пройдет. Индийцы душой живут вечностью, поэтому обращать внимание на то, было это сегодня или в прошлом году, им почти неинтересно. И пока не придет “Economist” и “Newsweek”, я так и не могу пускать карточку в ход, тогда я увижу, что это было, допустим, 8 сентября. А чтобы индиец написал “8 сентября” — это дурной тон.

И пока не придет “Economist” и “Newsweek”, я так и не могу пускать карточку в ход, тогда я увижу, что это было, допустим, 8 сентября. А чтобы индиец написал “8 сентября” — это дурной тон.

Так что, понимаете, эта вестернизация часто является поверхностной и внешней. Япония блестяще воспользовалась прежде победами, потом своим поражением, она пользовалась всем, народ там, конечно, талантливый. Дело в том, что Япония — дочерняя культура. Дочерняя культура привыкает учиться, японцы привыкли учиться у Китая, поэтому им было психологически легче дополнять, она уже привыкла учиться у Индии, усвоив буддизм, они гораздо более буддисты, чем китайцы. Поэтому включить в круг своих учителей Европу и Америку им было не так уж сложно.

Япония, возможно, вырастает в мировую культуру, которая связана сразу с несколькими цивилизациями. И вопреки мнению, что страна, усвоившая элементы разных культур, должна развалиться, я не вижу пока никаких признаков развала Японии. Она достаточно сохраняет свою собственную традицию. Американцы даже решили сохранить императора, который у них ничем не правит, но является очень важным символом единства страны. Так что я все-таки думаю, что Япония – это страна дальневосточной цивилизации. Самостоятельной цивилизацией она не является, но одновременно она является одной из стран складывающейся мировой цивилизации.

Американцы даже решили сохранить императора, который у них ничем не правит, но является очень важным символом единства страны. Так что я все-таки думаю, что Япония – это страна дальневосточной цивилизации. Самостоятельной цивилизацией она не является, но одновременно она является одной из стран складывающейся мировой цивилизации.

Идет процесс складывания мировой цивилизации, и путь России, и путь всех стран, которые хотят иметь свое будущее, – это путь быть национальным выразителем каких-то высот мировой цивилизации. Этот путь не закрыт для России, если, конечно, вся талантливая Россия не уедет.

Вопрос из зала: Очень короткий профанный вопрос. А как быть с нашими братьями-поляками, у которых устный язык близок к братьям-славянам и у которых шрифт латинский. Их ощущение, с одной стороны, европейское, с другой стороны, пограничное. И вся сложность наших отношений с ними…

Померанц: Тут очень много оттенков, и я не берусь вам ответить, тем более — за всех, “я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика”. Но когда я бывал в Кенигсберге, увидел, к своему удивлению, я думал, это остался какой-то аппендикс и ничего интересного, отпадет – ничего подобного, там возникла очень своеобразная субкультура в большой дружбе с поляками и совершенно не склонной к евразийству и т.д. И масса мыслящих людей там оказалась. Причем, откуда они там взялись? От своего местоположения, от вдвинутости в Европу, не то, что там были какие-то семьи со старыми традициями – нет. Родители были просто строителями, которые из руин возрождали город, а дети их, находясь в контакте с живой Европой, получились более европейско-ориентированным кусочком России. Так что тут может быть масса оттенково-переходных форм.

Но когда я бывал в Кенигсберге, увидел, к своему удивлению, я думал, это остался какой-то аппендикс и ничего интересного, отпадет – ничего подобного, там возникла очень своеобразная субкультура в большой дружбе с поляками и совершенно не склонной к евразийству и т.д. И масса мыслящих людей там оказалась. Причем, откуда они там взялись? От своего местоположения, от вдвинутости в Европу, не то, что там были какие-то семьи со старыми традициями – нет. Родители были просто строителями, которые из руин возрождали город, а дети их, находясь в контакте с живой Европой, получились более европейско-ориентированным кусочком России. Так что тут может быть масса оттенково-переходных форм.

В том, что я говорил, я акцентировал то, что с такими китами, как эти субглобальные цивилизации, нельзя просто разделаться. Я подробнее об этом писал в №8 “Знамени” за прошлый год, в статье “Живучесть древних основ”. Строительство мировой цивилизации, мирового единства возможно, как мне кажется, путем только медленного формирования диалога. Очень интересным для меня фактом было, что Далай-ламу XIV в 1994 году пригласили на семинар памяти Джона Мейна в Лондоне комментировать Евангелие. Это было очень интересное мероприятие, книга эта была издана, на английском она у меня есть. Правда, только чрез три года издали, потому что было много всяких комментариев и т.д. Диалог был временами очень интересным, даже на самых консервативных религиозных верхах. Но это очень длительный процесс, пока что надо научиться жить в мире и в цивилизованном диалоге, а не выцарапывать друг другу глаза.

Очень интересным для меня фактом было, что Далай-ламу XIV в 1994 году пригласили на семинар памяти Джона Мейна в Лондоне комментировать Евангелие. Это было очень интересное мероприятие, книга эта была издана, на английском она у меня есть. Правда, только чрез три года издали, потому что было много всяких комментариев и т.д. Диалог был временами очень интересным, даже на самых консервативных религиозных верхах. Но это очень длительный процесс, пока что надо научиться жить в мире и в цивилизованном диалоге, а не выцарапывать друг другу глаза.

Вопрос из зала: Прежде всего, два слова по поводу восхищения и благодарности организаторам этого действа, потому что это же нечто чудесное и совершенно небывалое. Как началось с Вяч. Вс. Иванова, а теперь вы – это нечто потрясающее. Честно говоря, мне когда-то удалось слушать Якобсона, мне кажется, что сегодняшнее событие такого же уровня, это нечто совершенно потрясающее.

У меня к вам множество вопросов, но один совершенно определенный. Вы говорили по поводу закрытости и открытости диалога, об опасностях открытости диалога в России. Об этом очень мало говорят, и это очень важно и серьезно, это немного приближает к аудитории, к задачам аудитории. Потому что вы говорили об опасностях открытости диалога, о том, что русская культура не вполне готова к этой открытости диалога и что она очень часто приводит к хаосу. Важен некоторый баланс между открытостью и закрытостью диалога. Есть ли у вас какие-нибудь соображения, может быть, какие-нибудь этапы, каким образом возможно обучить народ или то самое меньшинство к диалогу.

Вы говорили по поводу закрытости и открытости диалога, об опасностях открытости диалога в России. Об этом очень мало говорят, и это очень важно и серьезно, это немного приближает к аудитории, к задачам аудитории. Потому что вы говорили об опасностях открытости диалога, о том, что русская культура не вполне готова к этой открытости диалога и что она очень часто приводит к хаосу. Важен некоторый баланс между открытостью и закрытостью диалога. Есть ли у вас какие-нибудь соображения, может быть, какие-нибудь этапы, каким образом возможно обучить народ или то самое меньшинство к диалогу.

Григорий Померанц (фото Н. Четвериковой)

Померанц: Я понял вас. Видите ли, если говорить практически, то очень много могло бы сделать телевидение, если бы оно было в бескорыстных и благонамеренных руках. Но, как вы понимаете, это так же похоже на действительность, как я похож на Геркулеса. Господствует совершенно другое. Что касается примера Европы, то Поппер (он был вполне западник, автор книги “Открытое общество и его враги”) перед смертью написал статью, что коммерческое телевидение, если его как-то не укоротить, способно погубить западную цивилизацию, столько грязи оно вносит в жизнь.

Словом, стремительность технического прогресса (телевидение – только частный случай) вносит в мир такие могучие силы, которые не нашли еще экологической ниши в целостности культуры. Когда развитие двигалось медленно, новое находило себе экологическую нишу и культура как целое развивалась, но сохраняла свою целостность. Потом положение изменилось. Уже в XX в. Сент-Экзюпери выражал это поэтически, веник рассыпался, и надо было суметь связать его волшебным узлом. Так быстро развивались по разным направлениям разные науки и т.д., что современная цивилизация даже с трудом может быть названа целым. Она хаотически развивающееся множество. И связать ее волшебным узлом – мировая задача, очень трудная задача, не только русская. Просто в России это острее выступило, потому что она в самой своей истории нахватала очень много чужого и не все хорошо переварила. Но благодаря современным средствам массовой информации весь мир сейчас очень тесно сдвинулся и нахватал чужого, и переварить все это очень трудно.

Россия в той мере, в какой это возможно, должна идти вместе с мировыми усилиями в решении этой задачи. Это не чисто национальная задача. Она национальная в том смысле, что нам надо как-то преодолеть броски, которые описал Синявский (я цитату Синявского привел), у него это очень ярко описано, броски от полной открытости к полной закрытости, как-то научиться большей мере и в закрытости, и в открытости.

Япония гораздо удачнее развивалась. Там не брили насильно бород, там не запретили ношение кимоно, национальных одежд, там постепенно переоделись в европейское платье, но там какой-нибудь богатый японский человек ходит в кимоно, как и в старину. Вообще, Япония развивалась, несмотря на ряд срывов в их истории, гораздо лучше уравновешивая традицию и новое, чем Россия. Но и там тоже, как вы знаете, не обошлось без поражения во Вторую мировую войну и т.д. Всюду идет развитие через кризисы, надо просто жить одновременно и в истории, и хоть на полголовы поднимать голову над историей к вечным ценностям, которые могут быть понятны каждому человеку, к какой бы цивилизации он не относился. Я не думаю, как Шпенглер, что араб никогда не поймет китайца, просто у араба больше трудностей понять китайца, чем у других. Но все равно все трудности могут быть преодолены.

Я не думаю, как Шпенглер, что араб никогда не поймет китайца, просто у араба больше трудностей понять китайца, чем у других. Но все равно все трудности могут быть преодолены.

Вопрос из зала: Если можно вернуться к тем трем критериям, которые вы предложили в качестве критериев субглобальных цивилизаций. Это святыни, язык и шрифт. Те примеры, которые здесь были приведены, — Япония, Польша, можно привести немало других примеров от Гонконга и Сингапура до Дубая – ваши ответы на эти примеры показывают, что, видимо, значение, по крайней мере, двух последних критериев в настоящее время сильно ослабляется.

Померанц: Да! В настоящее время все комкается, потому что другая ступень, уже начинается сминание границ между субглобальными цивилизациями и становление, но очень хаотическое, глобальной цивилизации, не хватает ей общего духа.

Вопрос из зала: Именно об этом хотелось задать вопрос. Если остается этот общий дух или, может быть, общая совокупность святынь, в качестве кандидатов на такие святыни, если позволите, предложить не Христа, Аллаха, Буду, Конфуция, а такие святыни или вечные ценности, как то, что в Библии именуется богом Мамоной, а сейчас на языке политологов именуется личное благополучие, личный успех, такие ценности, как личная безопасность, свобода, демократические процедуры управления обществом, терпимость, веротерпимость, цивилизационная терпимость и т. д., – то, что сейчас некоторыми называется ценностями западной цивилизации, но те ценности, которые подхватываются, развиваются, в частности, и в других нациях. Какое ваше отношение к этому? Не являются ли эти ценности или эти святыни (то, о чем и Фукуяма писал) основой для формирования той самой глобальной цивилизации, где успех разных наций в большой степени предопределяется тем, как различные нации и власти предержащие обеспечивают максимально быстро движение по направлению к этим святыням.

д., – то, что сейчас некоторыми называется ценностями западной цивилизации, но те ценности, которые подхватываются, развиваются, в частности, и в других нациях. Какое ваше отношение к этому? Не являются ли эти ценности или эти святыни (то, о чем и Фукуяма писал) основой для формирования той самой глобальной цивилизации, где успех разных наций в большой степени предопределяется тем, как различные нации и власти предержащие обеспечивают максимально быстро движение по направлению к этим святыням.

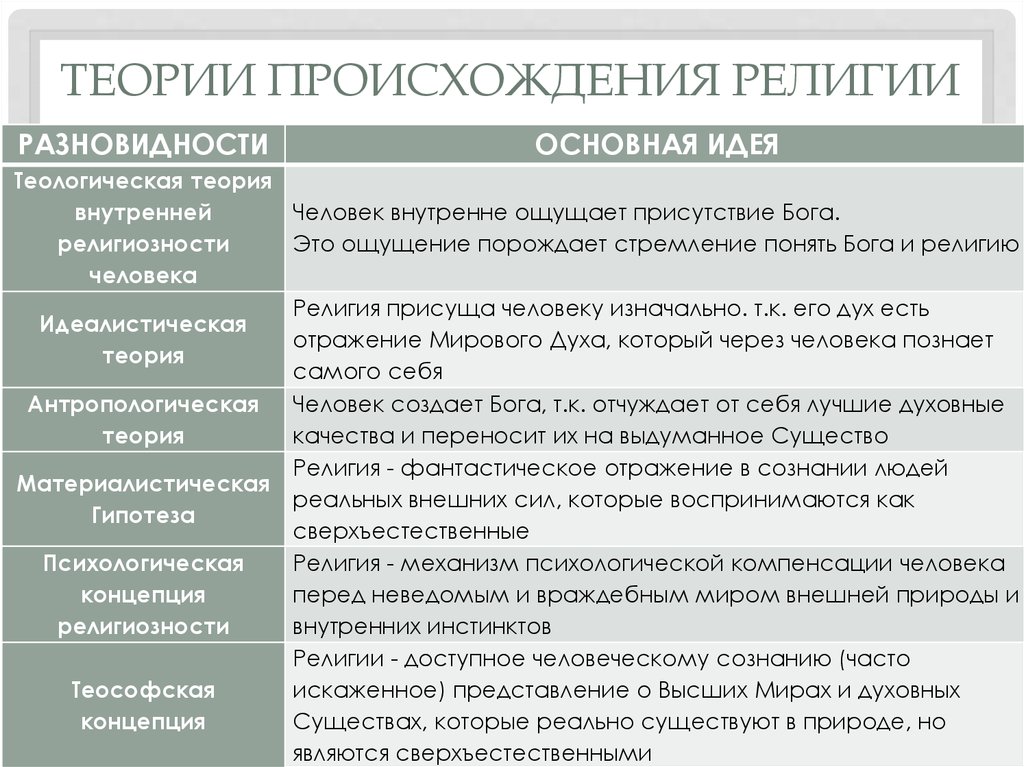

Померанц: Эти ценности – превеликие ценности, но не святыни. Ибо все-таки у человека, даже если он имеет все те ценности, действительно существенные, о которых вы говорили, остаются еще проблемы вечности, смерти, и, по крайней мере, у некоторых людей не угасла способность как-то чувствовать присутствие некого духа, который можно назвать духом бессмертия в смертном мире. Если вы внимательно слушали (хотя вы достаточно внимательно слушали, просто сложно все сразу уловить, а может, даже я говорил об этом в другом месте), проблема в том, чтобы как-то соединить ту открытость сверхценностям, если вы не хотите несветского языка, и открытость светским ценностям, которые вы перечислили. Это разные открытости, и они не должны быть в непримиримом конфликте. Это трудная задача, но она может быть решена.

Это разные открытости, и они не должны быть в непримиримом конфликте. Это трудная задача, но она может быть решена.

Я говорил в условиях нашей страны, что византийская икона учит открытости Богу, а западная культура, усвоенная Россией в XIX в., учит открытости миру и человеку. Дальше вы перечислили ряд ценностей, которые относятся ко второму ряду. Но есть и первый ряд. И тот, кто чувствует реальность этого ряда, он от этого ряда не откажется, будет как-то существовать в жизни, культуре. И проблема отношений этих двух рядов будет сохраняться, не унижая ни того, ни другого.

Что касается возможности глобального ключа к этому, то в нашей книге “Великие религии мира”, которая будет продаваться в 3-м издании на ярмарке 20 ноября, в послесловии говорится, что глубина каждой религии ближе к глубине другой религии, чем к своей собственной поверхности. Ибо в глубине есть нечто, что невербально, несловесно, ибо Бог не говорил ни на иврите, ни на санскрите, ни, тем более, по-русски или по-арабски. А просто какой-то труднопостижимый свет вдруг освещал изнутри человеческий мозг, и этому человеку становилось что-то яснее, что он раньше всю жизнь не понимал. И он как бы переводил с божеского на человеческое.

А просто какой-то труднопостижимый свет вдруг освещал изнутри человеческий мозг, и этому человеку становилось что-то яснее, что он раньше всю жизнь не понимал. И он как бы переводил с божеского на человеческое.

Все религии – это только переводы с этого импульса, который мы не можем точно определить, на человеческий язык. Если мы это поймем, тогда религия в своем вербальном существовании будет просто формой культуры, как данная культура подходит к вопросу вечности, смерти, бессмертия.