Содержание

Будущее человечества — Телеканал «Наука»

Физик Митио Каку рассказывает об освоении космоса как средстве для выживания нашего вида

Как люди однажды чуть не вымерли, что можно добывать на Луне и сколько лет полета до ближайшей звезды. Фрагменты из книги «Будущее человечества», в которой физик Митио Каку рассказывает об освоении космоса как средстве для выживания нашего вида.

Однажды, примерно 75 000 лет назад, человечество едва не вымерло.

Грандиозный взрыв в Индонезии поднял в воздух колоссальное облако пепла, дыма и раскаленных обломков пород, покрывшее тысячи квадратных километров. Это было извержение вулкана Тоба, самое катастрофическое за последние 25 млн лет в истории нашей планеты. Вулкан выбросил из недр земли в воздух немыслимые 2800 куб. км грунта. В результате слой вулканического пепла толщиной до 10 м засыпал значительные площади нынешних Малайзии и Индии. Облако ядовитого дыма и пыли неспешно пересекло Африку, оставляя после себя смерть и разрушение…

Облако ядовитого дыма и пыли неспешно пересекло Африку, оставляя после себя смерть и разрушение…

После извержения Тоба большинство людей просто исчезли с лица земли, нас осталась буквально горстка — около 2000 человек

Генетики давно обратили внимание на любопытный факт: ДНК любых двух произвольно выбранных людей почти идентична. У шимпанзе, напротив, две любые особи могут иметь между собой больше генетических различий, чем найдется во всей человеческой популяции. Одна из теорий, позволяющих математически объяснить этот занятный факт, состоит в том, что после извержения Тоба большинство людей просто исчезли с лица земли, нас осталась буквально горстка — около 2000 человек. Именно этой группе грязных и оборванных людей суждено было стать нашими предками, теми Адамами и Евами, чьи потомки со временем заселили планету. Все мы едва ли не клоны, братья и сестры, взявшие начало от крохотной, но очень живучей группы людей, которую целиком вместил бы в наши дни конференц-зал любого современного отеля…

Однажды и мы неизбежно лицом к лицу столкнемся с неким масштабным событием, угрожающим всеобщим вымиранием. Это так же неопровержимо, как законы природы. Хватит ли нам, как когда-то хватило нашим предкам, воли и решимости, чтобы выжить и со временем достичь пика развития?..

Это так же неопровержимо, как законы природы. Хватит ли нам, как когда-то хватило нашим предкам, воли и решимости, чтобы выжить и со временем достичь пика развития?..

Около 10 000 лет назад климат смягчился, началось потепление. Этот краткий период привел к внезапному подъему современной цивилизации; человек воспользовался им, чтобы расселиться по всей Земле и добиться процветания. Но не будем забывать: этот расцвет пришелся на межледниковый период, и через несколько десятков тысяч лет нас ожидает новое наступление ледников. Когда это случится, наши города исчезнут под горами снега, а цивилизация будет раздавлена льдом…

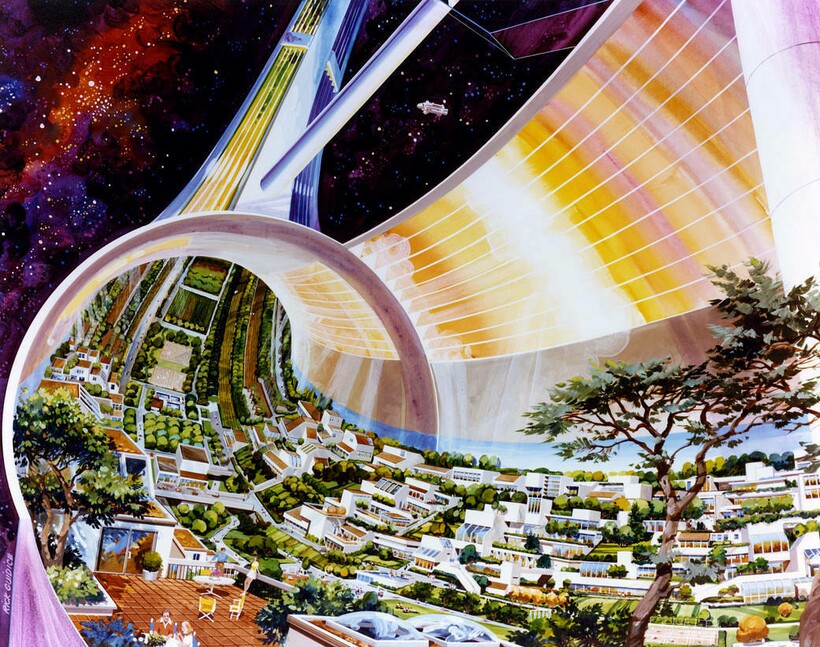

Мы входим в новый золотой век космических путешествий, когда исследование Вселенной после нескольких десятилетий небрежения вновь станет волнующей частью национальной повестки

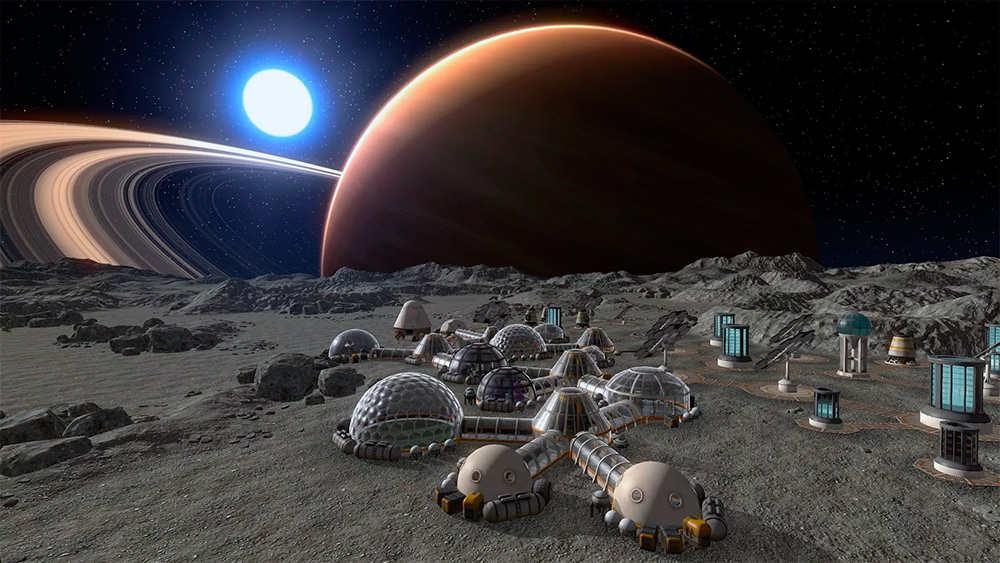

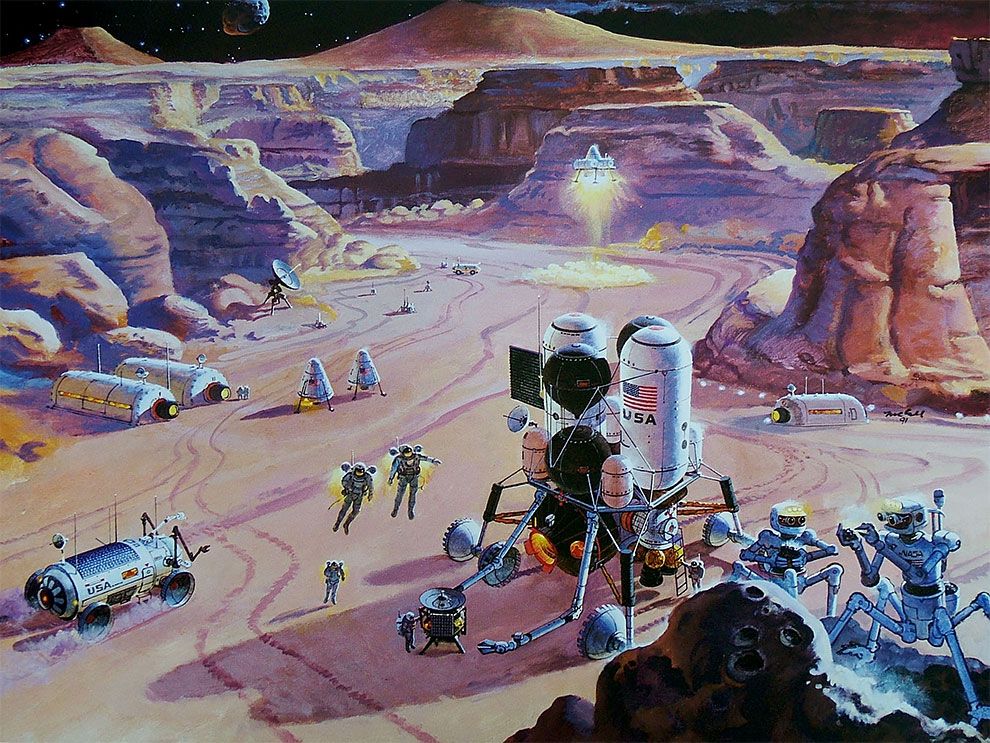

Сегодня мы стоим перед величайшим, возможно, вызовом в истории нашего вида: нам придется покинуть пределы Земли и устремиться в открытый космос. Законы природы однозначны: рано или поздно мы столкнемся с глобальным кризисом, угрожающим существованию человечества… Нам нужна страховка, сказал мне когда-то Карл Саган и заключил: мы должны стать «двухпланетным видом». Иными словами, нам нужен «запасной аэродром»…

Иными словами, нам нужен «запасной аэродром»…

Открытие экзопланет (Наука рассказывала об этом в материале «В поисках иных планет». — Прим. ред.) наряду с интереснейшими идеями, которые привносит в нашу жизнь новое поколение мечтателей, возрождает в обществе интерес к космическим путешествиям… Мы входим в новый золотой век космических путешествий, когда исследование Вселенной после нескольких десятилетий небрежения вновь станет волнующей частью национальной повестки…

Редкоземельные элементы обнаружены в лунных породах, так что, возможно, когда-нибудь добывать их на Луне станет выгодно

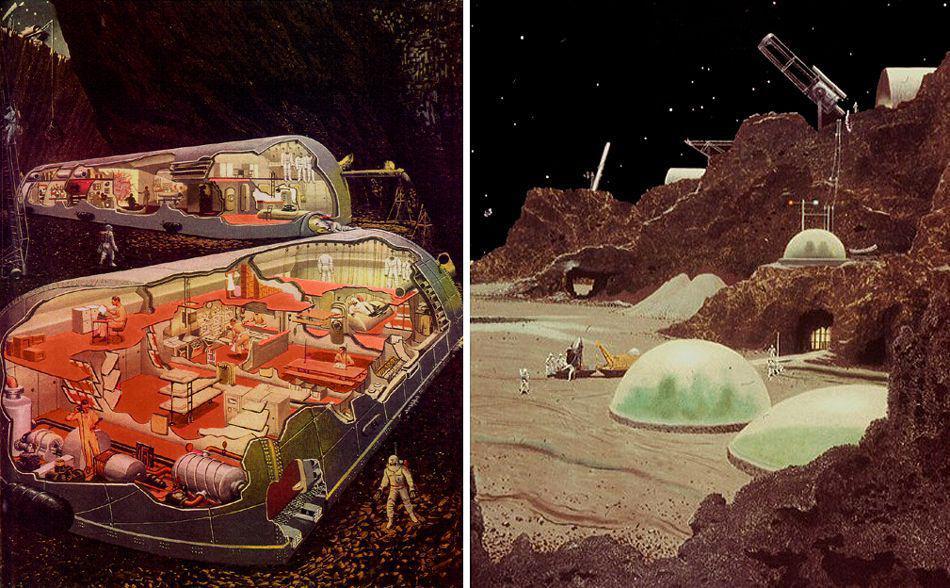

Чтобы найти инвесторов для… амбициозных проектов, астрономы изучают технические и экономические аспекты добычи полезных ископаемых на Луне…

В 1990-е гг. ученые были впечатлены неожиданным открытием: оказалось, что на Южном полюсе Луны имеется лед в больших количествах… Происхождение этого льда связано, вероятно, с попаданием в Луну комет в ранний период существования Солнечной системы. Кометы состоят в основном изо льда, пыли и камня, так что любая комета, столкнувшаяся с Луной в одном из затененных мест, должна была оставить после себя залежи воды и льда. Воду, в свою очередь, можно превратить в кислород и водород (которые, так уж совпало, являются основными компонентами ракетного топлива). Это обстоятельство могло бы сделать Луну космической заправочной станцией. Кроме того, воду можно очистить и использовать для питья или для создания небольших сельскохозяйственных ферм…

Кометы состоят в основном изо льда, пыли и камня, так что любая комета, столкнувшаяся с Луной в одном из затененных мест, должна была оставить после себя залежи воды и льда. Воду, в свою очередь, можно превратить в кислород и водород (которые, так уж совпало, являются основными компонентами ракетного топлива). Это обстоятельство могло бы сделать Луну космической заправочной станцией. Кроме того, воду можно очистить и использовать для питья или для создания небольших сельскохозяйственных ферм…

Ученые изучили лунный грунт, доставленный астронавтами в ходе программы «Аполлон», и считают, что на спутнике Земли, возможно, имеются и другие экономически значимые элементы. Для электронной промышленности необходимы редкоземельные элементы, но на Земле их запасы находятся в основном в Китае… Согласно оценкам, в ближайшие десятилетия запасы начнут истощаться и перед нами встанет насущная задача поиска альтернативных источников. Редкоземельные элементы обнаружены в лунных породах, так что, возможно, когда-нибудь добывать их на Луне станет выгодно. Еще один важный элемент для электронной промышленности — платина: доказано наличие на Луне платиноподобных минералов, принесенных туда, возможно, древними астероидами.

Еще один важный элемент для электронной промышленности — платина: доказано наличие на Луне платиноподобных минералов, принесенных туда, возможно, древними астероидами.

Наконец, существует возможность найти на Луне гелий-3, который очень пригодился бы нам в термоядерных реакторах…

Одна проблема — от Земли этого двойника отделяет расстояние в 100 световых лет. Это означает, что звездолет с термоядерным двигателем или двигателем на антивеществе будет лететь до него 200 лет

Предположим, что в космосе обнаружен полный двойник Земли, обладающий кислородно-азотной атмосферой, жидкой водой, каменным ядром, очень похожий на Землю по размеру. В общем, идеальный кандидат на заселение. Одна проблема — от Земли этого двойника отделяет расстояние в 100 световых лет. Это означает, что звездолет с термоядерным двигателем или двигателем на антивеществе будет лететь до него 200 лет.

Если считать, что одно поколение людей соответствует, грубо говоря, 20 годам, то получится, что десять поколений людей должны будут родиться на звездолете и он будет для них единственным домом.

Такая перспектива может показаться пугающей, но давайте вспомним, что в Средние века мастер-архитектор мог проектировать величественный собор, твердо зная, что не доживет до завершения строительства своего шедевра. Он знал, что лишь его внукам, может быть, суждено будет отпраздновать открытие собора.

Помните также, что в ходе расселения по Земле, когда люди примерно 75 000 лет назад начали покидать Африку в поисках нового дома, они понимали, что до завершения их путешествия может смениться немало поколений.

Так что концепция путешествия, занимающего несколько поколений, не нова…

В среднем те животные, которые съедают на 30% меньше калорий, живут на 30% дольше

Наряду с замораживанием или клонированием существует и другой способ обеспечить себе возможность путешествовать к звездам — для этого достаточно замедлить или вовсе остановить процесс старения…

Не так давно ученые раскрыли один из глубочайших секретов процесса старения. После многих столетий фальстартов у нас имеется всего несколько надежных, проверяемых теорий, которые представляются перспективными. Среди них ограничение калорийности, теломераза и гены старения…

После многих столетий фальстартов у нас имеется всего несколько надежных, проверяемых теорий, которые представляются перспективными. Среди них ограничение калорийности, теломераза и гены старения…

В среднем те животные, которые съедают на 30% меньше калорий, живут на 30% дольше. Это было продемонстрировано на дрожжевых клетках, червях, насекомых, мышах и крысах, собаках и кошках, а теперь уже и на приматах. Строго говоря, это единственный метод, принимаемый всеми учеными: все признают, что он меняет продолжительность жизни всех без исключения животных, на которых до сих пор проводились испытания…

Теория состоит в том, что животные в дикой природе ведут полуголодную жизнь. В тучные времена они используют свои ограниченные ресурсы на продление рода, а в тощие времена входят в состояние, близкое к анабиозу, чтобы сберечь ресурсы и пережить голодный период. Уменьшение рациона запускает второй вариант биологического ответа организма, и животное живет дольше.

Единственная проблема ограничения калорийности, однако, состоит в том, что при низкокалорийном питании животные становятся сонными, вялыми и теряют интерес к сексу. А большинство людей заартачится, если предложить им съедать на 30% калорий меньше. Поэтому фармацевтическая промышленность очень хотела бы найти химические вещества, которые управляют этим процессом, и овладеть мощью ограничения калорийности, избежав при этом ее очевидных побочных эффектов.

А большинство людей заартачится, если предложить им съедать на 30% калорий меньше. Поэтому фармацевтическая промышленность очень хотела бы найти химические вещества, которые управляют этим процессом, и овладеть мощью ограничения калорийности, избежав при этом ее очевидных побочных эффектов.

Не так давно было выделено перспективное химическое вещество, получившее название ресвератрол. Это вещество, обнаруженное в красном вине, помогает активировать белок сиртуин, который, как было показано, замедляет процесс окисления — принципиально важный компонент старения — и потому может отчасти защитить организм от связанного со старением повреждения молекул.

Рано или поздно людям придется искать и осваивать пригодные для жизни миры за пределами Земли. Книга «Будущее человечества» американского физика Митио Каку — одна из первых попыток составить предварительный план грядущего величайшего переселения в нашей истории.

Издательство: «Альпина»

На сайте могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc. , запрещённая на территории Российской Федерации

, запрещённая на территории Российской Федерации

Расскажите друзьям

- Наука против природы

Вирусы следят за нами: у них нашли своего рода «глаза и уши»

- Что было раньше

Опубликован документ, описывающий суд инквизиции над рабом-мусульманином на Мальте

- Женщины vs мужчины

- Социальное животное

Нейрофизиологи ответили, связан ли успех брака с синхронизацией мозговых волн пары

- Будущее уже здесь

- Машины против людей

Крошечный робот-капля может протиснуться куда угодно, разрываясь на части и собираясь

- Раскопки

- Что было раньше

Археологи: древние города майя были пронизаны ртутным загрязнением

Shutterstock

Ученые определили, какой запах человека привлекает опасных комаров

East News

Самый человекоподобный робот в мире ответил на вопрос про войну людей и машин

Science X

Инженеры научили предметы левитировать с помощью звуковых волн

Shutterstock

Растения нарушают известные правила биохимии, «принимая решения» о выбросе СО2

Shutterstock

Зачем нужны стволовые клетки

Хотите быть в курсе последних событий в науке?

Оставьте ваш email и подпишитесь на нашу рассылку

Ваш e-mail

Нажимая на кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Асимметричное будущее и современная наука

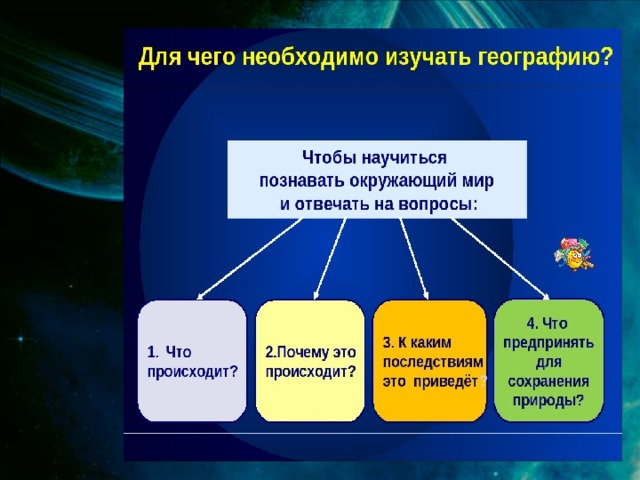

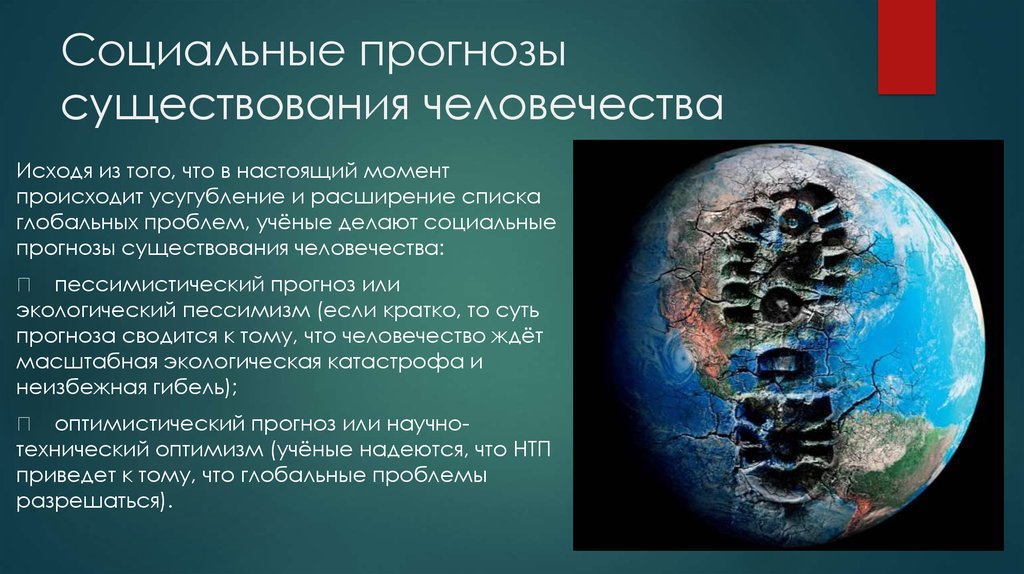

Каким может быть наше будущее? На это есть множество ответов. Различия идут как по линии футурологии и научной фантастики, так и по линии западной и российской традиций. Каковы же различия между ними? Каковы их основные черты? И с чем связаны такие разные прогнозы?

Различия идут как по линии футурологии и научной фантастики, так и по линии западной и российской традиций. Каковы же различия между ними? Каковы их основные черты? И с чем связаны такие разные прогнозы?

1. Ошибки футурологии. Человечество всегда стремилось расширить свою временную перспективу, соединив интерес к настоящему с извлечением уроков из прошлого и попытками заглянуть в будущее. Как писал Ф.Поллак, «на протяжении всей своей истории развитие цивилизации стимулировалось и направлялось образами будущего, которые создавали наиболее одаренные и талантливые члены общества» [36, р.7]. Е.Торранс на основе анализа исторических сюжетов продемонстрировал, что, во-первых, расцвет науки и культуры всегда происходил на фоне ярких образов будущего, которые оказывали на него большое влияние, во-вторых, потенциальная «сила» той или иной культуры была пропорциональна отчетливости и энергичности этих образов [39]. А «шоки будущего», которые так впечатляюще описал Э.Тоффлер [20], нередко служили для человечества не менее сильными раздражителями, чем вызовы настоящего.

Предсказание будущего из традиционного занятия астрологов и гадалок превратилось в массовую индустрию, имевшую научную и культурную составляющие. В роли первой выступила футорология, в роли второй – научная фантастика, а также порожденные ею сюжетные линии в СМИ, кинематографе и т.п. В 70-е гг. прошлого века отмечалось, что «исследования будущего превратились в многомиллионо-долларовую, быстро развивающуюся индустрию – несмотря на то, что она производит вещи, не более долговечные, чем прогнозы, альтернативные образы будущего и экстраполяцию статистических тенденций на 2000 г.» [30, р.4]. В США, например, к началу 70-х насчитывалось более 400 независимых организаций, осуществлявших футурологические исследования и применявших более 150 разнообразных прогностических методик [30]. А научная фантастика в те же годы стала – и в нашей стране, и за рубежом – одним из самых популярных литературных жанров. Кто из наших сограждан того времени не знал имена А.Азимова, Р.Бредбери, И. А.Ефремова или братьев Стругацких? Причем, как отмечает А.Г.Ваганов, «научная фантастика стала одним из самых массовых жанров именно в эпоху научно-технической революции», а среди авторов научно-технических произведений «очень много ученых и инженеров» [3, с.61-62], таких как А.Азимов, А.Кларк, И.Ефремов, А. и Б.Стругацкие, К.Саган и др.

А.Ефремова или братьев Стругацких? Причем, как отмечает А.Г.Ваганов, «научная фантастика стала одним из самых массовых жанров именно в эпоху научно-технической революции», а среди авторов научно-технических произведений «очень много ученых и инженеров» [3, с.61-62], таких как А.Азимов, А.Кларк, И.Ефремов, А. и Б.Стругацкие, К.Саган и др.

Значительная часть научно-фантастических и футурологических прогнозов относилась к 2000 г. – в виду магического обаяния разделявшей тысячелетия даты. Как писал Дж.Бенфорд, «приближение XXI века возбуждает общественность. Всем хотелось бы заглянуть за вуаль, которой прикрыто магическое число 2000» [27, р.1]. И сейчас, когда XXI век наступил, появилась возможность заглянуть в будущее, ставшее настоящим, через прошлое, т.е. судить о том, в какой мере эти предсказания сбылись.

Приведем выдержки из нескольких прогнозов, составленных ведущими футурологами в 70-е годы прошлого века.

§ Людям будут пересаживать все важнейшие органы, взятые у доноров, за исключением разве что головного мозга, а также искусственные органы, что позволит постоянно «обновлять» человеческий организм [38].

§ Мы сможем выращивать детей с супернормальными сенсорными и физическими способностями [38].

§ Правительства тоталитарных стран, презрев негодование общественности, станут широко применять генную инженерию для выращивания гениев и просто высокоодаренных индивидуумов, которых, естественно, будут использовать в своих – тоталитарных – целях; демократические страны будут вынуждены ответить тем же, что приведет к формированию искусственно выведенной «генетической расы» [38].

§ Произойдет «психоневрологическая революция», которая будет состоять в том, что мозг станет абсолютно «прозрачным», мы научимся вызывать у себя те или иные психологические состояния путем электростимуляции его соответствующих зон, в совершенстве овладеем экстрасенсорным восприятием и телепатией, станем применять массовую практику «промывания мозгов» и т.п. [37].

§ В качестве одного из главных источников белковой пищи будут использоваться микроорганизмы [28].

§ Мы сможем выбирать пол наших детей [41].

§ Слепых будут обеспечивать «искусственным зрением» благодаря использованию электронных сенсоров [30].

§ Автомобили будут управляться компьютерами, и нужда в водителях отпадет [30].

§ Значительная часть потребляемой человечеством энергии будет поступать с межпланетарных солнечных станций [30].

§ Появятся подводные отели и курорты [30].

§ Человек будет контролировать погоду, в том числе и ураганы [30].

Отдав должное смелости подобных футурологических прогнозов, следует отметить, что еще смелее оказались фантасты. В «космических Одиссеях 2001 г.» и последующих лет люди посещают самые отдаленные уголки Вселенной, женятся на инопланетянах, используют Марс и Венеру в качестве сырьевых придатков нашей планеты, с трудом отличают себе подобных от киборгов, которые подчас вообще захватывают власть и подчиняют себе людей.

Конечно, научно-фантастические романы и кинофильмы нельзя рассматривать как серьезные прогнозы, поскольку нередко они изображают не наиболее вероятное, а наиболее увлекательное будущее. Но в них раскрывается симптоматичный способ его видения, роднящий научную фантастику с футурологией и достаточно характерный для человечества второй половины ХХ века. Этот способ можно назвать ускорением будущего, ибо он состоит в обозначении в качестве реальных и быстро достижимых тех перспектив, которые на рубеже веков в большинстве своем не были реализованы и по-прежнему выглядят довольно фантастическими. Инвми словами, прогнозы оказались ошибочными, будучи основанными на существенной переоценке темпов научно-технического развития человечества.

Вообще о точности предсказаний будущего можно судить, например, по выкладкам Дж.Уайза, который в 70-х гг. прошлого века проанализировал 1556 прогнозов, сделанных в период с 1890 по 1940 гг., разделив их на четыре группы: а) сбывшиеся, б) сбывающиеся, но пока сбывшиеся не до конца, 3) не подтвержденные, но и не опровергнутые, г) не сбывшиеся. По его оценкам, сбылось или сбывается менее половины прогнозов, а более трети однозначно опровергнуто [30].

По его оценкам, сбылось или сбывается менее половины прогнозов, а более трети однозначно опровергнуто [30].

Расхождение прогнозов и реальности, разумеется, можно объяснить объективными и субъективными трудностями прогнозирования – невысоким качеством прогнозов, их типовой логикой, точнее, «психо-логикой», основанной на свойственной всем мыслящим существам тенденции выдавать желаемое за возможное, линейно экстраполировать наблюдающиеся тенденции и т.п. [27].

Презумпция того, что «факторы, действовавшие в прошлом, экстраполируются и на будущее» [30, р.74], отмечается в качестве общего недостатка большинства футурологических методик. Ведь «линейные экстраполяции… имеют существенные ограничение, поскольку они основаны на том, что нынешние тенденции сохранятся, в то время как в действительности могут быть сделаны новые технические изобретения или открыты новые материалы, которые радикально изменят эти тенденции» [40, p.23]. Препятствует точному прогнозированию и то, что обычно не принимаются во внимание ограничения, налагаемые социальными, экономическими и политическими факторами, в результате чего распространение технически возможных инноваций предсказывается в более ранние сроки, нежели они реально начинают распространяться [29]. Например, один из придворных ученых Людовика XV по его заданию разработал прогноз, который был очень благосклонно воспринят монархом. Однако вскоре выяснилось, что в целом верный прогноз не учел одно немаловажное обстоятельство… – Французскую революцию [30]. Не менее часто игнорируются вторичные эффекты внедрения новых технологий и т.д.

Например, один из придворных ученых Людовика XV по его заданию разработал прогноз, который был очень благосклонно воспринят монархом. Однако вскоре выяснилось, что в целом верный прогноз не учел одно немаловажное обстоятельство… – Французскую революцию [30]. Не менее часто игнорируются вторичные эффекты внедрения новых технологий и т.д.

Важная закономерность прогнозирования состоит в том, что эпохальные технические достижения, такие как высадка человека на Луне, резко повышают самооценку человечества, создают ощущение его всесилия и порождают массовое ощущение «теперь все будет по-другому», в том числе и на Земле [30]. Однако на Земле все остается по-прежнему.

На точность, точнее, на не-точность, прогнозов оказывает влияние и феномен, который Ч.Франкел назвал «телескопированием революций» [40, р.28]: основные изменения в жизни человечества происходят во все более короткие промежутки времени, что приучает людей полагать, будто будущие изменения произойдут еще быстрее. А Дж. Бенфорд предрекает нарастание данной тенденции, подчеркивая, что скорость изменения наших представлений о себе будет расти, и эти представления будут изменяться быстрее, чем мы сами [27].

Бенфорд предрекает нарастание данной тенденции, подчеркивая, что скорость изменения наших представлений о себе будет расти, и эти представления будут изменяться быстрее, чем мы сами [27].

Все подобные факторы, порождаемые закономерностями восприятия будущего, несомненно, сыграли немалую роль, в результате чего мы, живя в новом тысячелетии, оказались совсем не в том будущем, которого ожидали. Но существует и еще одна возможность, состоящая в том, что при наличии разных вариантов развития человечество избрало не тот вариант, который представлялся наиболее вероятным. Т.е. в каком-то смысле не прогнозы оказались неправильными, а человечество развивается «неправильным» путем.

Вообще, как отмечают многие футурологи, «не сбывшийся прогноз вовсе необязательно является плохим прогнозом» [30, р.7]. Э.Тоффлер подчеркивал, что у человечества всегда есть выбор между вариантами будущего, и то, какой именно вариант оно выбирает, определяется не научно-техническими факторами, а обстоятельствами социального и политического характера [38]. В результате несбывшиеся прогнозы не только воплощают в себе важные тенденции, но и нередко обозначают варианты будущего, которые кажутся более вероятными и более рациональными, чем те пути, которые реально выбирает человечество. Расхождение между прогнозами и реальностью, выражающее не столько неточность прогнозов, сколько характер выбора, сделанного человечеством, само по себе является знаковым явлением, нуждающимся в осмыслении.

В результате несбывшиеся прогнозы не только воплощают в себе важные тенденции, но и нередко обозначают варианты будущего, которые кажутся более вероятными и более рациональными, чем те пути, которые реально выбирает человечество. Расхождение между прогнозами и реальностью, выражающее не столько неточность прогнозов, сколько характер выбора, сделанного человечеством, само по себе является знаковым явлением, нуждающимся в осмыслении.

2. «Затоваривание» научного знания. Рассматривая причины расхождения прогнозов и реальности, целесообразно обратиться к общей траектории развития современной науки, поскольку принято считать, что «развитие современного мира основано на прогрессе в научно-технологической и инновационной сферах» [24, с.128]. В последние десятилетия эта траектория прочертила два заметных изгиба, один из которых отмечен отклонением основных финансовых потоков от фундаментальной науки в направлении науки прикладной, второй – перераспределением общественных интересов между различными направлениями исследований.

В отечественной науке традиционными стали сетования на хронический недостаток финансирования и ее сопоставление с западной наукой, для чего в условиях, когда объем финансирования всей российской науки примерно равен финансированию одного американского университета, имеются веские основания. Однако и на Западе фундаментальная наука переживает не лучшие времена. Фундаментальные научные программы сворачиваются, а общий впечатляющий объем финансирования науки достигается в основном за счет таких корпораций, как «Дженерал моторс», «Дженерал электрик», «Панасоник» и др., ежегодно тратящих на научные исследования несколько миллиардов долларов, но расходующих их преимущественно на прикладные разработки. И хотя в целом западная наука не переживает таких кризисных явлений, как российская, налицо изменение общей траектории ее развития, выражающееся в оттеснении фундаментальной – «познающей» – науки, выполняющей преимущественно познавательной функции, прикладной – «делающей» – наукой, обеспечивающей коммерциализацию научного знания.

В западных странах рост расходов на науку происходит, главным образом, за счет промышленного сектора. Например, в США в конце 90-х гг. из него поступали два из каждых трех долларов, расходуемых на научные исследования, и в нем же осваивались три четверти всех национальных затрат на науку [33].

Показательно и изменение структуры мирового рынка высокотехнологичной продукции с 1980 по 1995 гг. (табл.1).

Таблица 1. Отраслевая структура рынка высокотехнологичной продукции, %.

| 1980 | 1995 |

Компьютеры и

офисная техника 14 30

Продукция

авиакосмической

промышленности 25 13

Продукция

фармацевтической

промышленности 6 4

Вооружение 3 1

Прочая продукция 34 21

Источник: [21].

Отображенная в таблице общая тенденция достаточно очевидна: более чем двукратное увеличение доли компьютеров и офисной техники, существенный рост доли электроники на фоне двукратного сокращения удельного веса авиакосмической промышленности. То есть человечество явно предпочло офисы и компьютеры космическим кораблям, переключившись с «космической» на «компьютерную» траекторию развития, что не могло не сказаться на фундаментальной науке.

Об этом же свидетельствуют и тенденции в распределении исследователей, например, в США, по различным областям науки (табл.2).

Таблица 2. Распределение исследователей США по укрупненным областям науки, %.

| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2002 | 2012* |

Науки о жизни | 3. | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 4.1 |

Естественные науки | 13.2 | 11.4 | 9.4 | 7.8 | 7.0 | 8.0 | 5.2 | 4.7 |

Инженерные науки | 76.9 | 79.5 | 70. | 62.9 | 54.5 | 40.4 | 30.3 | 25.9 |

Математика и информационные технологии | 2.2 | 2.1 | 10.5 | 15.2 | 23.5 | 39.6 | 51.4 | 56.9 |

Социальные науки | 3.8 | 3.4 | 6.1 | 9.1 | 10. | 7.3 | 8.7 | 8.4 |

Численность исследователей, всего | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

*прогноз

Источник: [22].

Налицо сокращение доли представителей естествознания при стремительном росте удельного веса специалистов по информационным технологиям.

Одно из наиболее интересных объяснений обозначенного явления дает И.Ф.Кефели, который подчеркивает, что фундаментальная наука накапливает производимое ею знание быстрее, чем прикладная наука превращает его в практически полезное, прибыльное знание. Наблюдается «затоваривание» фундаментального знания, накапливается его не «переваренный» прикладной наукой избыток, и общество стремится «притормозить» фундаментальную науку, пока произведенное ею знание не будет утилитаризировано. В результате «время научных открытий сменилось временем использования плодов этих открытий, когда науке дается временная (надо полагать) отставка» [14, с.21]. Симптоматично, что одним из самых бесполезных на практике открытием ХХ в. стала … теория относительности (конечно, если не считать ее «практическими применениями» научно-фантастические романы и кинофильмы, где пространство переходит во время, а время – в пространство), одновременно признанная величайшим научным открытием истекшего столетия.

Наблюдается «затоваривание» фундаментального знания, накапливается его не «переваренный» прикладной наукой избыток, и общество стремится «притормозить» фундаментальную науку, пока произведенное ею знание не будет утилитаризировано. В результате «время научных открытий сменилось временем использования плодов этих открытий, когда науке дается временная (надо полагать) отставка» [14, с.21]. Симптоматично, что одним из самых бесполезных на практике открытием ХХ в. стала … теория относительности (конечно, если не считать ее «практическими применениями» научно-фантастические романы и кинофильмы, где пространство переходит во время, а время – в пространство), одновременно признанная величайшим научным открытием истекшего столетия.

К объяснению, данному И.Ф.Кефели, можно добавить, что вообще новое научное знание создает большую нагрузку на человечество в виде необходимости его усвоить (что означает удлинение образовательных циклов), вписать в существующие картины мира, подчас заново переписывать существующие учебники и т. п. Принято считать, что идея познания самоценна для человечества, а непосредственно связанная с развитием науки «идея роста и прогресса глубоко укоренена в Западном обществе, будучи подкреплена и обоснована иудейско-протестантской этикой» [40, р.48]. Однако сама по себе информационная нагрузка на человечество, создаваемая развитием науки, вне зависимости от его этических, экологических и прочих «издержек», выглядит слишком высокой ценой за этот прогресс. А в трудах таких замечательных публицистов, как Э.Тоффлер, показаны тяжелейшие психологические последствия слишком быстрого развития цивилизации, порождающего такие настроения, как «Остановите мир – я хочу сойти» [20].

п. Принято считать, что идея познания самоценна для человечества, а непосредственно связанная с развитием науки «идея роста и прогресса глубоко укоренена в Западном обществе, будучи подкреплена и обоснована иудейско-протестантской этикой» [40, р.48]. Однако сама по себе информационная нагрузка на человечество, создаваемая развитием науки, вне зависимости от его этических, экологических и прочих «издержек», выглядит слишком высокой ценой за этот прогресс. А в трудах таких замечательных публицистов, как Э.Тоффлер, показаны тяжелейшие психологические последствия слишком быстрого развития цивилизации, порождающего такие настроения, как «Остановите мир – я хочу сойти» [20].

Идея достаточности существующего знания, предполагающая «приостановку» развития фундаментальной науки, наверняка, вызвала бы бурный протест не только у ученых, но и у всей прогрессивной части человечества. Контраргументами могли бы послужить и самоценность «расширения горизонтов познания», и презумпция того, что человечеству органически свойственна потребность в их расширении, и то очевидное обстоятельство, что его многие важнейшие проблемы еще не решены, причем их решение предполагает производство нового фундаментального знания, а не только использование уже существующего. Вместе с тем, в последние годы подвергается сомнению необходимость расширения этих «горизонтов» во всех направлениях. В частности, регулярно звучат сомнения в целесообразности исследований Космоса: дескать, нам, конечно, любопытно, что происходит в других мирах, но удовлетворение этого любопытства стоит очень дорого, сколь-либо значительной практической отдачи в ближайшем будущем не сулит, так не лучше ли сосредоточиться на более важных, земных проблемах? И вполне закономерны как сокращение финансирования исследований Космоса, так и снижение некогда порожденного им массового энтузиазма. Ведь гонка вооружений, которой эти исследования всегда служили верой и правдой, с прекращением противостояния двух систем приняла вялые формы, а на быт обывателя эти исследования никак не повлияли – за исключением побочных продуктов реализации таких программ, как «Аполлон», нашедших применение даже в парфюмерной промышленности.

Вместе с тем, в последние годы подвергается сомнению необходимость расширения этих «горизонтов» во всех направлениях. В частности, регулярно звучат сомнения в целесообразности исследований Космоса: дескать, нам, конечно, любопытно, что происходит в других мирах, но удовлетворение этого любопытства стоит очень дорого, сколь-либо значительной практической отдачи в ближайшем будущем не сулит, так не лучше ли сосредоточиться на более важных, земных проблемах? И вполне закономерны как сокращение финансирования исследований Космоса, так и снижение некогда порожденного им массового энтузиазма. Ведь гонка вооружений, которой эти исследования всегда служили верой и правдой, с прекращением противостояния двух систем приняла вялые формы, а на быт обывателя эти исследования никак не повлияли – за исключением побочных продуктов реализации таких программ, как «Аполлон», нашедших применение даже в парфюмерной промышленности.

Подобная логика, наверняка, выглядела бы нелепой во времена Колумба, но в данной связи уместно упомянуть если не о разрушении, то, по крайней мере, об ослаблении традиционных протестантских ценностей, всегда верой и правдой служивших науке [7; 16]. Если «начиная с семнадцатого века в индустриальном Западном обществе доминировала пуританская трудовая этика, поощрявшая тяжелый труд, умеренность и бережливость, откладывание удовольствий и вознаграждений, строгость в удовлетворении желаний» [40, p.43], то нынешнее Западное общество переживает кризис этих ценностей, ему теперь свойственна «здесь-и-теперь-психология», характеризующаяся преобладанием узко прагматичных ориентацией и быстро осуществимых намерений [26]. По выражению С.П.Капицы, «человек «и жить торопится, и чувствовать спешит», как никогда прежде» [13, с.153]. Он очень не любит ждать и, соответственно, видеть свои деньги истраченными на то, что может принести плоды лишь в отдаленном будущем, да и то не гарантированно. Сформулированная В. фон Сименсом – основателем концерна «Сименс» – формула: «Я не предам будущее ради быстрых денег» [34, p.16] явно не разделяется большей частью современного человечества, в том числе и его «золотого миллиарда». В результате «расширение горизонтов познания», такие перспективы, как полеты на другие планеты и контакты с внеземными цивилизациями, будоражившие воображение предшествующих поколений, его мало возбуждают, и оно весьма скептически относится к «открытиям, опередившим свое время», которые подобно теории относительности не приносят коммерческих результатов.

Если «начиная с семнадцатого века в индустриальном Западном обществе доминировала пуританская трудовая этика, поощрявшая тяжелый труд, умеренность и бережливость, откладывание удовольствий и вознаграждений, строгость в удовлетворении желаний» [40, p.43], то нынешнее Западное общество переживает кризис этих ценностей, ему теперь свойственна «здесь-и-теперь-психология», характеризующаяся преобладанием узко прагматичных ориентацией и быстро осуществимых намерений [26]. По выражению С.П.Капицы, «человек «и жить торопится, и чувствовать спешит», как никогда прежде» [13, с.153]. Он очень не любит ждать и, соответственно, видеть свои деньги истраченными на то, что может принести плоды лишь в отдаленном будущем, да и то не гарантированно. Сформулированная В. фон Сименсом – основателем концерна «Сименс» – формула: «Я не предам будущее ради быстрых денег» [34, p.16] явно не разделяется большей частью современного человечества, в том числе и его «золотого миллиарда». В результате «расширение горизонтов познания», такие перспективы, как полеты на другие планеты и контакты с внеземными цивилизациями, будоражившие воображение предшествующих поколений, его мало возбуждают, и оно весьма скептически относится к «открытиям, опередившим свое время», которые подобно теории относительности не приносят коммерческих результатов.

3. Интроверсия цивилизации. В связи с несбывшимися прогнозами следует упомянуть и такую тенденцию, как виртуализация современной цивилизации, порожденная наукой, но, как многие другие порождения науки, подрывающая ее же позиции. Несмотря на это трудно не согласиться с Э.Дюркгеймом в том, что «наука не только не является источником зла, она представляет собой единственное средство которым мы располагаем для борьбы с ним». В частности, «она дает нам в руки единственное оружие для борьбы с тем самым разложением, продуктом которого она сама является» [11, с.190-191].

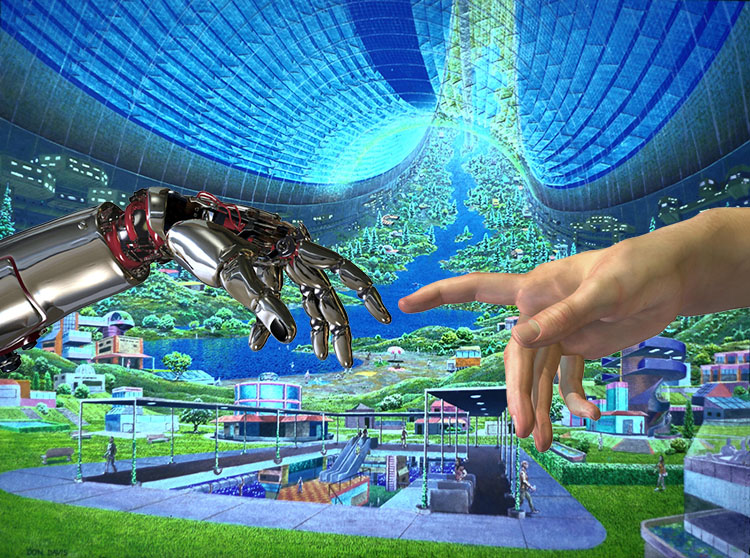

Виртуальная реальность выполняет функцию замещения «реальной реальности», создает среду, в которой человек может удовлетворять неудовлетворимые в реальной жизни потребности. Она выполняет эту функцию по отношению не только к той или иной личности, имеющей специфические психологические потребности, которые подчас гораздо проще удовлетворять в Интернете, чем в реальной жизни, но и к человечеству в целом. Современному человеку небезынтересно, как могут выглядеть другие миры и пришельцы из Космоса. Но зачем ждать, пока эту возможность обеспечит ему наука, когда все это и так к его услугам – в виде кинофильмов о пришельцах из Космоса и т.п.?

Современному человеку небезынтересно, как могут выглядеть другие миры и пришельцы из Космоса. Но зачем ждать, пока эту возможность обеспечит ему наука, когда все это и так к его услугам – в виде кинофильмов о пришельцах из Космоса и т.п.?

Наука традиционно выполняла очень важную для массового сознания «чудотворческую» функцию, зарекомендовала себя в качестве «конвейера по производству чудес» [26], порождая чрезвычайно интересные и увлекательные образы мира, которые теперь не менее успешно создает порожденный ею же кинематограф. Для еще более успешного выполнения этой функции развитие техники кинематографии, придание кинофильмам большего сходства с реальностью, могут дать не меньше, чем реальное проникновение науки в моделируемые им миры. Так, опрос, проведенный в 2006 г. в ФРГ, продемонстрировал, что, по мнению 40% жителей, инопланетные существа уже высадились на нашу планету [3], т.е. долгожданный контакт уже установлен – их усилиями. Соответственно, нашей земной науке теперь нет необходимости усердствовать в проникновении в другие миры. Ясно, чьими усилиями на самом деле установлен «контакт» с инопланетянами – в первую очередь кинематографа.

Ясно, чьими усилиями на самом деле установлен «контакт» с инопланетянами – в первую очередь кинематографа.

Ярким примером виртуализации современной цивилизации служит и телевидение, воплощающее ту же закономерность: порожденное наукой подрывает ее же позиции. Так, в современной России созданное наукой телевидение явно предпочитает ей астрологов, магов, колдунов и прочую подобную публику, которой в нашей стране уже насчитывается более 300 тыс. «единиц» — почти столько же, сколько профессиональных ученых. (Макс Вебер писал о том, что наука начинается с «рационализации всей общественной жизни», а современная Россия, очевидно, переживает прямо противоположное – «иррационализацию всей общественной жизни»). Часто звучат такие характеристики: «общество в сегодняшней России – это по преимуществу общество, смотрящих телевизор и символически обменивающихся репликами о просмотренном» [10, с.39], «читающая нация» превратилась в «нацию телезрителей» [4, с.64]. Опросы показывают, что наиболее авторитетным членом большинства современных российских семей является… телевизор [4]. Симптоматично и то, что по данным опроса, проведенного в 1999 г., самыми важными научными открытиями истекшего века большинство наших сограждан сочли электричество и телевидение (освоение Космоса оказалось лишь на третьем месте) [10]. И в этом плане наше российское общество мало отличается от западного: среднестатистический, например, американец смотрит телевизор не менее семи часов в день, явно предпочитая его книгам или общению с друзьями, а дети совершают самоубийства из-за того, что родители не разрешают им смотреть любимые телепередачи [1].

Симптоматично и то, что по данным опроса, проведенного в 1999 г., самыми важными научными открытиями истекшего века большинство наших сограждан сочли электричество и телевидение (освоение Космоса оказалось лишь на третьем месте) [10]. И в этом плане наше российское общество мало отличается от западного: среднестатистический, например, американец смотрит телевизор не менее семи часов в день, явно предпочитая его книгам или общению с друзьями, а дети совершают самоубийства из-за того, что родители не разрешают им смотреть любимые телепередачи [1].

Показательно также распределение времени, уделяемого современным телезрителем просмотру различных телепередач, среди которых он отдает явное предпочтение развлекательным телепрограммам. «Средний зритель видит в ТВ прежде всего средство развлечься и приятно провести досуг» [4, с.73]. Высокие рейтинги ряда информационных программ и большое количество смотрящих их не противоречит этой тенденции: среди информационных сюжетов явный приоритет принадлежит всевозможным скандалам и криминальным событиям, в которых значительная часть телезрителей тоже видит средство развлечься. И вообще, основные сюжеты развлекательных (например, художественных фильмов) и информационных программ парадоксальным образом совпадают, — это ограбления банков, угоны самолетов и т.п., т.е. информационные программы тоже подогнаны под основной модус жизни современного общества.

И вообще, основные сюжеты развлекательных (например, художественных фильмов) и информационных программ парадоксальным образом совпадают, — это ограбления банков, угоны самолетов и т.п., т.е. информационные программы тоже подогнаны под основной модус жизни современного общества.

Исследователи СМИ констатируют: «место просвещения прочно заняло развлечение – основной коммерческий ресурс СМК» [15, с.106]. И в таких «зеркалах» современной цивилизации, как телевидение, которые едва ли можно считать кривыми, отчетливо отражается его образ как ориентированного главным образом на развлечение. Как отмечает К.К.Огнев, «глобализация и информатизация выполняют свои функции благодаря широкому распространению массовой культуры, которая ориентирована прежде всего на развлечение, поверхностное отношение к миру, калейдоскоп восприятия», порождая такой широко известный феномен, как «клиповое сознание» [18, с.409-410].

Подобное состояние массовой психологии оказывает большое влияние на науку, ведь какие бы государственные приоритеты не провозглашали те или иные страны, в современном демократическом обществе основную траекторию ее развития определяет. .. обыватель – в качестве избирателя и налогоплательщика. «Важное различие между чистыми и прикладными исследованиями состоит в том, что прикладные исследования испытывают большую зависимость от причуд политиков, поскольку политики и их избиратели плохо понимают, зачем финансировать исследования, не имеющие очевидного практического выхода», — пишет Дж. Пайнел [35, p.11]. Он предлагает своим читателям своеобразный тест: «Если бы решение принимали Вы, Вы были бы готовы выделить сотни тысяч долларов на финансирование исследований моторных нейронов…; научения у только что вылупившихся гусят; активности единичных нервных клеток зрительной системы обезьян; гипоталамических гормонов свиней и овец или функционирования corpus callosum, большого нейронного пути, соединяющего левое и правое мозговые полушария?» [35, p.11]. И добавляет, что типового читателя, наверняка, удивит, что все эти исследования увенчались Нобелевской премией.

.. обыватель – в качестве избирателя и налогоплательщика. «Важное различие между чистыми и прикладными исследованиями состоит в том, что прикладные исследования испытывают большую зависимость от причуд политиков, поскольку политики и их избиратели плохо понимают, зачем финансировать исследования, не имеющие очевидного практического выхода», — пишет Дж. Пайнел [35, p.11]. Он предлагает своим читателям своеобразный тест: «Если бы решение принимали Вы, Вы были бы готовы выделить сотни тысяч долларов на финансирование исследований моторных нейронов…; научения у только что вылупившихся гусят; активности единичных нервных клеток зрительной системы обезьян; гипоталамических гормонов свиней и овец или функционирования corpus callosum, большого нейронного пути, соединяющего левое и правое мозговые полушария?» [35, p.11]. И добавляет, что типового читателя, наверняка, удивит, что все эти исследования увенчались Нобелевской премией.

В современном обществе наука развивается в направлении основных денежных потоков, которые в свою очередь направляются доминирующими общественными интересами, выражающими психологию современного человека. И самого по себе «затоваривания» фундаментального знания было бы недостаточно для изменения общей траектории развития науки, в частности, для «приостановки» фундаментальной науки. Для этого было необходимо и существенное изменение ценностных приоритетов современного человечества, а также снижение его рефлексивных способностей. Как выразился К.Касториадис, «проблемы нынешнего состояния современной цивилизации заключаются в том, что она перестала задавать себе вопросы» [2, с.14].

И самого по себе «затоваривания» фундаментального знания было бы недостаточно для изменения общей траектории развития науки, в частности, для «приостановки» фундаментальной науки. Для этого было необходимо и существенное изменение ценностных приоритетов современного человечества, а также снижение его рефлексивных способностей. Как выразился К.Касториадис, «проблемы нынешнего состояния современной цивилизации заключаются в том, что она перестала задавать себе вопросы» [2, с.14].

Описанные явления получили кристаллизацию в известной формуле «все решает рынок», а «решения рынка» сами по себе симптоматичны для современной цивилизации, порождая феномены, которые при всей их привычности на фоне общей логики развития человечества выглядят парадоксальными. Представим себе фантастическую ситуацию: на нашу планету прилетают представители некой внеземной цивилизации, освоившей, как и мы, рыночную экономику, но при этом ориентированной, в первую очередь, на научно-технический и социальный прогресс, что было некогда характерно и для человечества. Они, скорее всего, привыкли бы и к тому, что оплата труда представителей различных профессий была бы пропорциональной их вкладу в этот прогресс. И что бы они увидели на Земле? Что ежегодный заработок звезд эстрады и профессионального спорта в десятки раз превышает Нобелевскую премию, т.е. инверсию «рациональной рыночной формулы». Наверняка, они восприняли бы это как полную несуразность, как проявление «загадочной земной души» и сделали бы выводы о человечестве, которые, возможно, ослабили бы их желание контактировать с ним.

Они, скорее всего, привыкли бы и к тому, что оплата труда представителей различных профессий была бы пропорциональной их вкладу в этот прогресс. И что бы они увидели на Земле? Что ежегодный заработок звезд эстрады и профессионального спорта в десятки раз превышает Нобелевскую премию, т.е. инверсию «рациональной рыночной формулы». Наверняка, они восприняли бы это как полную несуразность, как проявление «загадочной земной души» и сделали бы выводы о человечестве, которые, возможно, ослабили бы их желание контактировать с ним.

Современный же обыватель воспринимает подобные парадоксы как нормальные явления, т.е. не видит в них парадоксов, а интеллигенция хотя и считает их аномалиями, но списывает на «издержки» рынка, подобные «издержкам» и явным несуразностям демократии. Да и то далеко не вся. Так, проведенный нами опрос показал, что ситуацию, когда спортсмены, эстрадные певцы и др. зарабатывают намного больше ученых, считают одной из главных нелепостей рыночной экономики лишь 31% представителей нашего научного сообщества, 26% воспринимают эту ситуацию как нормальную, 33% дали другие варианты ответа и 10% затруднились ответить [25]. Такой взгляд на вещи если не ошибочен, то, как минимум, недостаточно остр, а соответствующие аномалии – это не «издержки» или артефакты, а знаковые аномалии, в которых воплощены очень важные характеристики современной цивилизации.

Такой взгляд на вещи если не ошибочен, то, как минимум, недостаточно остр, а соответствующие аномалии – это не «издержки» или артефакты, а знаковые аномалии, в которых воплощены очень важные характеристики современной цивилизации.

Конечно, вывод о том, что человечество сменило “парадигму развития” на “парадигму развлечения” был бы чересчур категоричным. Однако небезосновательно отмечается, что «развитие может прекратиться – и тогда наступит период упадка, а идеи «Заката Европы» (а вместе с нею Америки и др.) получат свое воплощение» [13, с.158]. Концентрация основных финансовых ресурсов человечества в сфере развлечений – шоу-бизнеса и т.п., несравнимо большая известность спортсменов или певцов, чем ученых, выглядят как знаковые явления. А в сочетании с приоритетом бытовых проблем над теми проблемами, которые будоражили воображение человечества на протяжении всей его истории, все это позволяет говорить об «интроверсии цивилизации» – ее переходе от «развития вовне», (направленного сначала на освоение новых земель, затем Космоса и т. д.), к «развитию вовнутрь», лейтмотивом которого служат не вселенские ориентиры, а улучшение быта.

д.), к «развитию вовнутрь», лейтмотивом которого служат не вселенские ориентиры, а улучшение быта.

Таким образом, происходящее с современным человечеством можно отобразить схемой: человек – рынок – наука – цивилизация. Изменение психологии современного человека, предпочитающего развлечения «расширению горизонтов познания», находит воплощение в «решениях рынка», крайне невыгодных для фундаментальной науки и изменяющих общую траекторию ее развития, которая в свою очередь изменяет и траекторию развития цивилизации.

4. Технократическая инерция. В связи с переориентацией значительной части современного человечества на «парадигму развлечений» уместно обратиться к теории А.Маслоу, который выделил пять уровней человеческих потребностей: 1) физиологические потребности в еде, питье и т.п., 2) потребность в безопасности, 3) потребности в принадлежности и любви, 4) потребность в самоуважении, 5) потребность в самоактуализации [31]. Согласно теории Маслоу, потребности более высоких уровней последовательно актуализируются по мере удовлетворения потребностей низших уровней. Если обратить эту логику на человечество в целом, то следует ожидать, что когда общество достигает достаточного уровня удовлетворения своих материальных потребностей, оно переключается на удовлетворение потребностей, лежащих вне материальной сферы. В теории А.Маслоу это потребности в творчестве, самоактуализации и др., что обнаруживает немалое сходство с коммунистическими мифами о будущем человечества, согласно которым человек, удовлетворив свои материальные потребности, не будет заниматься их «гипер-удовлеторением» путем, например, приобретения второго, третьего или десятого автомобиля (напомним, что, согласно этим мифам, в коммунистическом будущем все это имеется в избытке и все бесплатно), а начнет, скажем, писать книги или рисовать.

Если обратить эту логику на человечество в целом, то следует ожидать, что когда общество достигает достаточного уровня удовлетворения своих материальных потребностей, оно переключается на удовлетворение потребностей, лежащих вне материальной сферы. В теории А.Маслоу это потребности в творчестве, самоактуализации и др., что обнаруживает немалое сходство с коммунистическими мифами о будущем человечества, согласно которым человек, удовлетворив свои материальные потребности, не будет заниматься их «гипер-удовлеторением» путем, например, приобретения второго, третьего или десятого автомобиля (напомним, что, согласно этим мифам, в коммунистическом будущем все это имеется в избытке и все бесплатно), а начнет, скажем, писать книги или рисовать.

Но, оставаясь в логике Маслоу, вполне возможно расширить и количество выделяемых им потребностей, и их наполнение. Потребность в самоуважении, например, может быть удовлетворена путем приобретения особняка и яхты, самоактуализация может быть реализована путем игры в казино или посещения фешенебельных «тусовок», что очень характерно для наших внезапно разбогатевших соотечественников. Это не нарушает логики Маслоу, и, более того, позволяет дать одно из психологических объяснений происходящего с современной цивилизацией.

Это не нарушает логики Маслоу, и, более того, позволяет дать одно из психологических объяснений происходящего с современной цивилизацией.

В принципе происходящее с ней было предсказано. В середине 70-х гг. прошлого века футурологи поставили вопрос о том, «будет ли этика труда вытеснена этикой досуга, если у человечества исчезнет необходимость в тяжком труде ради выживания или удовлетворения своих материальных потребностей?», и в общем ответили на него утвердительно: «в будущем возникнет новое отношение к досугу, предполагающее, что ценность досуга станет такой же важной и значимой, какой раньше была ценность труда» [40, p.64]. Еще раньше известный экономист Дж.Кейнс писал, что «если экономические проблемы будут решены, человечество лишится своих традиционных целей» [40, р.44]. А Э.Дюркгейм подметил такую закономерность: «Самое развитие промышленности и беспредельное расширение рынков неизбежно благоприятствует в свою очередь безудержному росту человеческих желаний… теперь, когда производитель может считать своим клиентом почти целый мир, можно ли думать, что человеческие страсти, опьяненные этой широкой перспективой, удержатся в прежних границах?» [11, с. 299].

299].

Многие мыслители отдавали себе отчет в том, что научно-технический прогресс неизбежно порождает новые ценности и способен круто изменить не только научно-технический облик, но и ценностные приоритеты человечества. Например, была сформулирована альтернатива: «меняет ли технология наши ценности или, напротив, наши ценности определяют пути развития технологий?» [40, р.30]. Два вектора детерминации происходящего в обществе были примирены наиболее естественным образом: развитие технологий опирается на систему ценностей, которая, в свою очередь, стимулирует развитие науки и техники [40]. При этом отмечалось, что изменение ценностей может быть не менее существенным результатом технологического развития человечества, чем технические результаты сами по себе, и формулировался прогноз: «в течение следующего тысячелетия мы можем ожидать, что социальные изобретения более радикально изменят нашу жизнь, чем научно-технические изобретения» [40, p.16]. Применительно к таким «социальным изобретениям», как социализм, можно констатировать, что это уже состоялось. Вообще же в большинстве западных футурологических прогнозов обычно выделяются четыре группы факторов, оказывающих основной влияние на развитие человечества: энергия, климат, пища и социальные ценности [40, р.127]. Последние рассматриваются в качестве столь же значимых детерминат этого развития, как три первых «материальных» фактора.

Вообще же в большинстве западных футурологических прогнозов обычно выделяются четыре группы факторов, оказывающих основной влияние на развитие человечества: энергия, климат, пища и социальные ценности [40, р.127]. Последние рассматриваются в качестве столь же значимых детерминат этого развития, как три первых «материальных» фактора.

Тесная взаимосвязь научно-технического прогресса и социальной эволюции человечества отмечается и специалистами по Форсайту. «Невозможно предусмотреть процесс долгосрочных социальных изменений, не принимая во внимание капризы научной и технологической эволюции. Как, впрочем, и наоборот», — пишет В.П.Третьяк [23, c.143].

Тем не менее, преобладание техногенной логики, отчетливо выраженной в несбывшихся прогнозах 70-х, сохранилось в западной футурологии и в дальнейшем, свидетельством чему могут служить прогнозы, сформулированные в 90-е годы истекшего века. Приведем некоторые из них.

§ Благодаря распространению генетической косметики люди смогут выбирать себе цвет глаз и волос, оттенок кожи, рост и т. п. [27].

п. [27].

§ Получит распространение генное конструирование животных – говорящих собак, зеленых кошек, которые подходили бы к интерьеру дома, и т.п. [27].

§ Специальные биоковрики будут съедать лужи мыльной воды, остатки самого мыла и прочие «отходы» [27].

§ Одежду заменят биовельвет, биосукно, биошелк и т.д., которые будут жить на нашей кожи и питаться ее выделениями [27].

§ «Технологии мозга» выйдут далеко за пределы создания просто лекарственных препаратов, а будут позволять существенно «корректировать» психику человека и развивать его способности [29].

§ Шизофрения и депрессии станут историей [29].

§ К 2005 г. станет известной последовательность генов в молекулах ДНК типичного мужчины и типичной женщины, а к 2025 г. удастся освоить технику клонирования конкретных органов человеческого организма [32].

§ Роботы будут ходить по улицам, выполнять функции сиделок, прислуги и делать ту черновую работу, которую сейчас выполняют люди [32].

§ Станет возможным полностью «роботизированное» производство, обходящееся совсем без участия людей [29].

§ Широкое распространение получит «планетарный инжиниринг», т.е. сброс отходов человеческой жизнедеятельности в мантию земли [29].

§ Станет возможной транспортировка айсбергов для орошения безводных районов [29].

§ Ранчо и фермы будут создаваться в океанах, со дна которых будут добываться и полезные ископаемые [29].

§ Люди смогут создавать и модифицировать природные рельефы [29].

Нетрудно заметить, что в подобных прогнозах воплощена в целом та же логика, которая направляла несбывшиеся прогнозы 70-х: сам человек, как и человечество в целом, практически не изменяются, остаются «равными самим себе» – за исключением исчезновения депрессий, шизофрении, непопулярного цвета глаз и волос, а развитие цивилизации направляется лишь расширением ее технических возможностей. Наиболее ярким выражением подобной логики может служить такой прогноз: «После 2000 г. принципиальные социальные, моральные и экологические проблемы будут, по всей вероятности, окрашены в «биологические тона», а в жизнь общества, как из рога изобилия, посыпятся биотехнологические новинки. Биомышление станет информационной базой общества и определит наше видение самих себя» [17, с.109].

Наиболее ярким выражением подобной логики может служить такой прогноз: «После 2000 г. принципиальные социальные, моральные и экологические проблемы будут, по всей вероятности, окрашены в «биологические тона», а в жизнь общества, как из рога изобилия, посыпятся биотехнологические новинки. Биомышление станет информационной базой общества и определит наше видение самих себя» [17, с.109].

Социальные корни подобного видения будущего достаточно очевидны: организация западного общества представляется ему если и не оптимальной, то, по крайней мере, не имеющей внятных альтернатив (ничего лучше западной демократии человечество не изобрело и в обозримом будущем вряд ли изобретет), и, соответственно, основные изменения предвидятся не в социальной или психологической, а в научно-технической плоскости. И в этом плане наши российские варианты предсказания будущего существенно отличаются от западных.

5. Будущее по-российски. Судьба литературного жанра, который раньше было принято называть научной (это слово очень условно) фантастикой, в нашей стране очень симптоматична. В 70-е годы прошлого века она принадлежала к числу самых популярных литературных жанров. Целое поколение наших сограждан выросло на произведениях И.А.Ефремова, братьев Стругацких, А.Азимова, Р.Бредбери и др., надолго сохранив сформированную этими произведениями космически-романтическую установку на то, что будущее ожидает нас не на Земле, а в Космосе, будет окрашено не борьбой за экономическое выживание и скучными склоками между политиками, а увлекательными контактами с иноземными цивилизациями. Радикальные трансформации нашего общества вернули нас с небес на Землю в прямом смысле этих слов, вынудив озаботиться более земными проблемами. Фантастические перспективы реализовывались отнюдь не в Космосе, а распад СССР, пальба из танков в центре Москвы, появление отечественных олигархов и все прочее, происходившее в нашей стране, не вписывалось даже в воображение писателей-фантастов. От всего этого нашему обществу было не до литературной фантастики, ибо происходившее с нами и вокруг нас выходило далеко за пределы самых смелых фантастических проектов.

В 70-е годы прошлого века она принадлежала к числу самых популярных литературных жанров. Целое поколение наших сограждан выросло на произведениях И.А.Ефремова, братьев Стругацких, А.Азимова, Р.Бредбери и др., надолго сохранив сформированную этими произведениями космически-романтическую установку на то, что будущее ожидает нас не на Земле, а в Космосе, будет окрашено не борьбой за экономическое выживание и скучными склоками между политиками, а увлекательными контактами с иноземными цивилизациями. Радикальные трансформации нашего общества вернули нас с небес на Землю в прямом смысле этих слов, вынудив озаботиться более земными проблемами. Фантастические перспективы реализовывались отнюдь не в Космосе, а распад СССР, пальба из танков в центре Москвы, появление отечественных олигархов и все прочее, происходившее в нашей стране, не вписывалось даже в воображение писателей-фантастов. От всего этого нашему обществу было не до литературной фантастики, ибо происходившее с нами и вокруг нас выходило далеко за пределы самых смелых фантастических проектов. Жизнь оказалась «фантастичнее» фантастики, и на какое-то время научная фантастика у нас если не умерла, то, по крайней мере, замерла.

Жизнь оказалась «фантастичнее» фантастики, и на какое-то время научная фантастика у нас если не умерла, то, по крайней мере, замерла.

Но затем, когда мы начали привыкать и приспосабливаться к наступившим переменам, обнаружились симптомы «возвращения» научной фантастики. Причем отчетливо обозначились и существенные изменения этого жанра.

Во-первых, если в прошлом веке доминировала космическая фантастика, то с конца 90-х на первый план вышла фантастика социальная. Теперь «наша фантастика смотрит на грядущее не с высоты орбитальных станций, а с территории страны, с Земли» [6, с.82].

Во-вторых, изменилась ее «географическая» перспектива. Как отмечает Д.Володихин, «в советское время относительно близкое будущее мыслилось как переход от системы множества государств к единому человечеству. И наиболее утопические «проекты» в фантастике (в том числе И.А.Ефремова и братьев Стругацких) предполагали существование объединенной Земли… В настоящее время мотив единого человечества встречается значительно реже, чем в 80-х…» Напротив, мотив «Россия – отдельно. Россия – другое!» выражен намного более явно, чем во времена СССР» [6, с.82]. И это, подчеркнем, в условиях глобализации, которая, казалось бы, должна способствовать «объединению» человечества. В данной связи уместно вспомнить тот очевидный факт, что литературная фантастика выполняет не только когнитивные – предсказание наиболее вероятного будущего, но и эмоциональные функции – создание образов наиболее желательного (для самих фантастов и тех общественных настроений, которые они выражают) будущего и служит эмоциональной реакцией на глобализацию.

Россия – другое!» выражен намного более явно, чем во времена СССР» [6, с.82]. И это, подчеркнем, в условиях глобализации, которая, казалось бы, должна способствовать «объединению» человечества. В данной связи уместно вспомнить тот очевидный факт, что литературная фантастика выполняет не только когнитивные – предсказание наиболее вероятного будущего, но и эмоциональные функции – создание образов наиболее желательного (для самих фантастов и тех общественных настроений, которые они выражают) будущего и служит эмоциональной реакцией на глобализацию.

В-третьих, произошло «сжатие» временной перспективы отечественной фантастики. Если раньше наши фантасты предпочитали заглядывать в отделенное будущее, помещая своих героев в конец XXI и последующие века, то теперь – в более близкое, до наступления которого осталось совсем недолго. И этот ход тоже вполне понятен: в нашей стране все изменяется так быстро и так радикально, что даже короткой временной перспективы достаточно для создания самых фантастических образов.

Подобные изменения научно-фантастического жанра имеют очевидные социальные причины, связанные с тем, что будущее нашей страны, еще менее предсказуемое, чем ее прошлое, оказалось и более актуальным, и более интересным предметом для фантастических прогнозов, нежели перспективы контактов с инопланетянами.

Еще более очевидны социальные корни изменений в отечественной фантастике, которые можно назвать идеологическими. Д.Володихин констатирует, что «…конец 90-х обозначил перелом в настроениях наших фантастов. Если в первой половине – середине 90-х главная магистраль фантастической литературы дышала западничеством и либерализмом, «освобождением от СССР» и относительно редко появлялись книги, уходящие в сторону от этой линии, то в 1998-2000 годах появился принципиально иной мотив: «Нам нужно что-то другое». Иными словами, начался поиск альтернативы. И, соответственно, возродился интерес к созданию новых образов будущего» [6, с.79]. Социальные предпосылки подобной переориентации описываются следующим образом: «Очевидно, что положение дел в России не удовлетворяет ни писателей-либералов, ни патриотов… и те, и другие хотели бы перемен… парламентская демократия отвергается на уровне инстинкта… в фантастических текстах происходит разнос ряда характерных черт государственной демократической практики, узнанных Россией в годы «рыночных реформ»» [6, с. 90].

90].

Что же касается конкретных вариантов нашего будущего, то, как заключает Д.Володихин, «к сожалению, общий тон российской фантастики в отношении будущего не особенно благоприятен для самой России… Современные отечественные фантасты крайне редко пишут о спокойном эволюционном развитии России. В подавляющем большинстве футурсценариев стране предсказано обильное кровопролитие: переворот, гражданская война, внешняя война, интервенция, «зачистки»… Или даже сочетание нескольких перечисленных сценариев» [6, с.93]. При этом особо подчеркивается, что «нет в российской фантастике разных идей по поводу формы правления. Авторитаризм абсолютно превосходит все остальное, а конкретные его версии выглядят как «все та же рождественская елка», только шариков и мишуры на ней может быть побольше или поменьше» [6, с.86].

Любопытно, что по поводу «зачисток» Д. Володихин пишет: «…в фантастике всплывает идея реформы или нового курса, инициированного правительством и направленного на «зачистку». В разных вариантах зачищаются: агенты внешнего влияния вплоть до сотрудников иностранных спецслужб, криминалитет, агрессивные маргиналы и олигархические структуры. Идея новых «эскадронов смерти» воспринимается массовым читателем на ура, как народная. Да и очень значительная часть образованного класса поддерживает ее. Идея чем дальше, тем больше становится народной» [6, с.92]. Кстати, чем не наша новая национальная идея?

В разных вариантах зачищаются: агенты внешнего влияния вплоть до сотрудников иностранных спецслужб, криминалитет, агрессивные маргиналы и олигархические структуры. Идея новых «эскадронов смерти» воспринимается массовым читателем на ура, как народная. Да и очень значительная часть образованного класса поддерживает ее. Идея чем дальше, тем больше становится народной» [6, с.92]. Кстати, чем не наша новая национальная идея?

Подобные фантастические сюжеты, естественно, можно по-разному интерпретировать. Можно – как «ужастики», аналогичные романам про вампиров или оборотней, ориентированные на то, чтобы привлечь читателя путем искусственного нагнетания страстей. Можно – как создание утопий, выражающих лишь болезненное воображение их авторов. Можно – как выстраивание социальных проектов, демонстрирующих настрой общественного мнения. Можно – как предостережение о том, что может произойти, если не предпринять превентивных мер. Можно – как предсказание будущего нашей страны и всего человечества. Можно и другими способами. Но в любом случае очевидно, что любая фантастика не только рисует образы будущего, но и выражает настоящее. И описанное изменение акцентов в отечественной литературной фантастике более чем симптоматично.

Можно и другими способами. Но в любом случае очевидно, что любая фантастика не только рисует образы будущего, но и выражает настоящее. И описанное изменение акцентов в отечественной литературной фантастике более чем симптоматично.

Промежуточное место между научной (вновь подчеркнем условность этого слова) фантастикой и научной футурологией занимает прогноз развития России до 2015 г., разработанный «Клубом 2015». В составлении этого прогноза принимала участие впечатляющая и количеством, и качественным составом группа экспертов. А результаты – 3 сценария развития событий, как принято в футурологии: пессимистичный, оптимистичный и нейтральный или промежуточный – были сформулированы в художественной форме (соответственно повести, пьесы и письма к другу) А.Кабаковым, А.Гельманом и Д.Драгунским.

Пессимистичный сценарий описывает «войну всех против всех», начавшуюся в России с «парада суверинитетов» и распространившуюся на весь мир, в результате чего даже США распадаются на независимые государства, каждое из которых в духе предложения нашего бывшего Президента, «берет столько суверенитета, сколько может унести». Образы будущего, рисуемые А.Кабаковым, выглядят как картины ужасов: «Местные выселяют неместных; неместные по ночам режут местных; зияют черными окнами разграбленные и подожженные дома; трупы лежат посередине улиц, будто раздавленные куклы; истлевают в канавах, изрубленные на куски; качаются на опорах высоковольтки повешенные» [12, с.38] и т.п. В общем «все катится одинаково жутко, в крови и безумии – в пропасть» [12, с.38].

Образы будущего, рисуемые А.Кабаковым, выглядят как картины ужасов: «Местные выселяют неместных; неместные по ночам режут местных; зияют черными окнами разграбленные и подожженные дома; трупы лежат посередине улиц, будто раздавленные куклы; истлевают в канавах, изрубленные на куски; качаются на опорах высоковольтки повешенные» [12, с.38] и т.п. В общем «все катится одинаково жутко, в крови и безумии – в пропасть» [12, с.38].

При нейтральном сценарии, описанном А.Гельманом, все в нашей стране вроде бы спокойно и относительно благополучно, и даже исчезает организованная преступность. Вот только ходят упорные слухи о том, что спокойствие воцарилось благодаря полной победе одной криминальной группировке над всеми остальными, и что президент России принадлежит именно к ней [8].

Согласно оптимистичному сценарию, сформулированному Д.Драгунским, Россия, отказавшись от претензий на самобытность, статус имперской державы и т.п., становится мало отличимой от западных стран, живет вполне сытой и спокойной жизнью, и – знаковое явление – эмигранты начинают возвращаться в нашу страну, которую теперь «не стыдно передать детям» [9, с. 111].

111].

Во всех трех сценариях будущее нашей страны (в версии А.Кабакова, и всего человечества) описывается как детерминированное исключительно социально-политическими факторами, а развитие науки и техники остается за кадром как нечто либо не слишком существенное, либо само собой разумеющееся.

Аналогичным образом построены и более поздние прогнозы, разработанные на основе экспертных опросов, экстраполяции наблюдающихся тенденций и др. Центром Карнеги [19], Межрегиональными институтами общественных наук под руководством ИНО-Центра, и др. Во всех подобных случаях прогнозы будущего нашей страны – это социальные прогнозы, выстроенные в системе детерминант, которая объединяет международные отношения, внутриполитические факторы, социальные процессы и т. д., но абстрагирована от влияния науки и техники.

И это позволяет констатировать формирование специфической российской перспективы прогнозирования, асимметричной западной перспективе в плане акцента на социально-политические, а не на научно-технические факторы. Подобная асимметрия выражает не только специфику современной отечественной футурологии, но и специфическое состояние нашего общества. Вопреки версии его развития, сформулированной Д.Драгунским, наша страна продолжает сохранять свою самобытность – и не только в отношении к прошлому, но и в видении будущего, образы которого, как известно, оказывают большое влияние на настоящее. Ведь прогнозы часто само-сбываются. Как выразился наш известный писатель-фантаст Р.Злотников, «будущее будет таким, каким мы его напишем. Это точно» [5, с.58].

Подобная асимметрия выражает не только специфику современной отечественной футурологии, но и специфическое состояние нашего общества. Вопреки версии его развития, сформулированной Д.Драгунским, наша страна продолжает сохранять свою самобытность – и не только в отношении к прошлому, но и в видении будущего, образы которого, как известно, оказывают большое влияние на настоящее. Ведь прогнозы часто само-сбываются. Как выразился наш известный писатель-фантаст Р.Злотников, «будущее будет таким, каким мы его напишем. Это точно» [5, с.58].

ЛИТЕРАТУРА

1. Аронсон Э. Общественное животное: введение в социальную психологию. М., 1998.

2. Бауман З. Глобализация: Последствия для человека и общества. М., 2004.

3. Ваганов А.Г. Научно-популярная литература и престиж науки в обществе// Наука. Образование. Инновации. М., 2007.

4. Вартанова Е. Медиа в постсоветской России: их структура и влияние// Pro et Contra, 2000, Т. 5, №4.

5, №4.

5. Взаимовлияние жизни и литературной фантастики// Социальная реальность, 2007, №6.

6. Володихин Д. Требуется осечка …: Ближайшее будущее России в литературной фантастике// Социальная реальность, 2007, №1.

7. Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XYII-XYIII вв.). М., 1987.

8. Гельман А. Претендент// Сценарии для России. М., 1999.

9. Драгунский Д. Версия плюс// Сценарии для России. М., 1999.

10. Дубин Б. От инициативы групп к анонимным медиа: массовые коммуникации в российском обществе// Pro et Contra, 2000, Т. 5, №4.

11. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. СП-Б., 1998.

12. Кабаков А. Приговоренный (невозвращенец – II)// Сценарии для России. М., 1999.

13. Капица С. Мировой демографический кризис// Митр перемен, 2007, №1.

14. Кефели И.Ф. Наука до и после НТР// Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. СПб., 1997, Вып. XI.

15. Кольцова О. Кто и как влияет на производство новостей в современной России// Pro et Contra, 2000, Т. 5, №4.

5, №4.

16. Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени. М., 1989.

17. Наука и общество на рубеже веков. М.: ИНИОН РАН, 2000.

18. Огнев К.К. Кино и научно-технический прогресс: время глобализации// Сборник научно-популярных статей – победителей конкурса РФФИ 2006 года. Выпуск 10. М., 2007.

19. Россия: ближайшее десятилетие. М., 2004.

20. Тоффлер А. Шок будущего. М., 2002.

21. Наука и технологии в России. Прогоноз до 2010 года. М., 2000.

22. Семенов Е.В. Проблемы развития науки в России и в мире// Наука. Образование. Инновации. М., 2007.

23. Третьяк В.П. Формирование Форсайта и развитие гражданского общества// Наука. Образование. Инновации. М., 2007.

24. Семенова Н.Н. Мировые научно-технологические приоритеты// Наука. Образование. Инновации. М., 2007.

25. Юревич А.В. Нерыночный сегмент рынка// Независимая газета, 2006, 22 ноября.

26. Юревич А.В., Цапенко И.П. Нужны ли России ученые? М., 2001.

27. Benford G. Biology: 2001 Reason magazine, 1995, Novemb.

Biology: 2001 Reason magazine, 1995, Novemb.

28. Asimov A. Tighten your belt// The future. N. Y., 1976, p. 220-228.

29. Coates J. The next twenty-five years of technology: opportunities and risks// 21st century technologies: promises and perits of dynamic future. OECD, 1998, p. 33-46.

30. Dickson P. The future file: A guide for people with one foot in the 21st century. Fairfield: Fairfield Graphics, 1977.

31. Maslow A.H. Motivation and personality. N. Y., 1954.

32. Miller R., Michalsky W., Stivens B. The promises and perits of 21-st century technology: on overview of the issues// 21-st century technologies: promises and perits of a dynamic future. OECD, 1998, p. 7-32.

33. Overview: science and technology in transition to the 21-st century. Science and engineering indicators 1998. National science board. Gov. print, off 1998.

34. Pierer H. Managing a global player in the age of infer nation // Managing internationak review. 1999, Vol. 39, N 3, p. 9-17.

1999, Vol. 39, N 3, p. 9-17.

35. Pinel J.P.J. Biopsychology. Boston, 1993.

36. Polak F.L. The image of future. Amsterdam, 1973.

37. Ritchie-Calder L. The next billion years start now// The future. N. Y., 1976, p. 206-214.

38. Toffler A. The predesigned body// The future. N. Y., 1976, p. 152-168.

39. Torrance E. P. Giftedness in solving future problems// Journal of creative behaviour, 1978, Vol. 12, N 2, p. 75-86.

40. The future is now// The future. N. Y., 1976, p. 13 – 65.

41. Wheeler H. Beyond tomorrow – what?// The future. N. Y., 1976, p. 187-205.

Читать бесплатно книгу «Будущее науки» Виктора Филалетова полностью онлайн — MyBook

НАУКА БУДУЩЕГО

Науки, подобно кораблям, бороздят океан времени, соединяют самые далекие друг от друга эпохи в союзе и сотрудничестве талантов и открытий.

Истина одна, но каждый век и даже каждое десятилетие своеобразно прикасается к ней. Вскрываются новые свитки, сознание человеческое по-новому следит за явлениями Мироздания и даже в блужданиях находит новые сочетания.

Вскрываются новые свитки, сознание человеческое по-новому следит за явлениями Мироздания и даже в блужданиях находит новые сочетания.

Целью всякой науки является ее практическая полезность. Если проследить развитие ее за последние полвека, то можно изумиться прогрессу знания. Можно наглядно увидеть, чем была наука всего пятьдесят лет назад и что она достигла теперь. Однако прогресс ее затормозился и не может идти дальше. Наука стоит перед глухою стеною, на поверхности которой начертывает, как воображает она, великие физиологические и психические открытия, из которых каждое впоследствии окажется не более, нежели паутина, сплетенная ее научными фантазиями и иллюзиями. Потому что земная наука есть наука, ползающая по Земле. С Земли её надо поднять, дав ей крылья. С одной стороны, её надо освободить от уз догматического материализма, ибо сферы материи безграничны, с другой служители её должны стать более утонченными духовно. Они грызут гранит науки только с одного бока, который можно потрогать и пощупать, а второй, невидимый им, оставляют за пределами своего сознания.