Содержание

Геродот — отец истории. Наталия Басовская. Лекторий. Прямая речь.

Геродота называют отцом истории: он стал первым известным нам древним греком, который избрал историю своей профессией и задал тон очень многому в развитии исторической науки. В Александрийской библиотеке до сих пор хранится его труд, который уже потомки назвали «История» и превратили в девять книг, названных по именам девяти муз.

О билетах

- Как купить билеты

1. Зарегистрируйтесь или авторизируйтесь на сайте.

2. Выберите нужное мероприятие.

3. Выберите места, и нажмите кнопку «Купить».

4. На странице оплаты проведите необходимые действия для осуществления платежа. Время на оплату – 30 минут,

по истечении заказ автоматически аннулируется. Билеты снова поступают в продажу.

5. По факту оплаты на электронную почту придет письмо с электронными билетами в виде PDF-файлов.

Билеты будут храниться на сайте в вашем личном кабинете в разделе «Билеты/Заказы». - Какие способы оплаты возможны?

Мы принимаем к оплате российские банковские карты VISA, MasterCard, Maestro, МИР и

электронные кошельки ЮMoney и QIWI Wallet.

Оплата происходит с помощью защищенной платежной системы Platron. - Есть ли дополнительные сборы?

При покупке взимается комиссия платежной системы в размере 5% от стоимости покупки.

- Промокоды и скидки

Промокоды имеют разный номинал и действуют в течение указанного времени на определенную группу мероприятий

или выборочно на отдельное событие.

Скидки по промокодам не суммируются. - Правила использования и возврата билета

1.

Покажите электронный билет с экрана телефона или предъявите распечатанный билет для прохода на мероприятие.

Покажите электронный билет с экрана телефона или предъявите распечатанный билет для прохода на мероприятие.

2. Штрих-код, указанный на билете, действителен только для однократного прохода на мероприятие.

3. Проверка электронных билетов и проход на мероприятие осуществляются в соответствии с правилами,

установленными организатором.

4. Опоздавшие зрители теряют право на места, указанные на билетах.

5. «Прямая речь» оставляет за собой право в исключительных случаях вносить изменения в даты мероприятий,

программы и состав лекторов.

6. Возврат стоимости электронных билетов возможен не позднее трех календарных дней до начала мероприятия.

А также в случае отмены, замены или переноса мероприятия организатором.

Сервисный или иные дополнительные сборы, взимаемые при продаже электронного билета, возврату не подлежат.Запрос на возврат билетов осуществляется путем обращения покупателя по адресу электронной почты info@pryamaya.

ru с приложением бланков билетов, подлежащих возврату.

ru с приложением бланков билетов, подлежащих возврату. - Пользовательское соглашение сервиса

Вы можете ознакомиться на сайте с условиями оферты

- Поддержка пользователей

Обратитесь к нашим специалистам на почту: [email protected] или по телефону +7 (495) 542 88 06

Подробнее о видео

- В чем разница между видео и онлайн-трансляцией

Онлайн-трансляция – это показ события (лекции/курса) в режиме реального времени с места

проведения. Для просмотра нужен интернет.

Видео – это запись онлайн-трансляции лекции или курса. - Как оплатить просмотр

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте

Окно регистрации появится при попытке

посмотреть контент, либо нажмите на кнопку входа в личный кабинет.

Вы можете оплатить просмотр с

помощью банковской карты или активировать промокод.

Кнопки оплаты:

Оплатить в корзине — для покупок нескольких видеозаписей событий.

Оплатить сразу — для покупок только одной видеозаписи российской картой.

Pay Stripe — для оплаты банковской картой иностранного банка - Где смотреть

После оплаты вам станет доступен просмотр видео:

– на странице мероприятия;

– в личном кабинете в разделе «Видео»;

– по персональной ссылке, которая придет на ваш email;

Одновременный доступ к просмотру видео с разных устройств по одной ссылке невозможен. - Сколько времени доступен просмотр

Период доступа к видео указан на странице события: от 30 до 60 дней с даты оплаты видео.

После оплаты информация о сроке доступа отображается на странице оплаченного события и в личном кабинете.

- Не хотите смотреть сейчас? Смотрите позже

Добавляйте в избранное все, что не хотите потерять.

Из раздела «Избранное» в личном кабинете есть быстрый доступ к видео, которые вас заинтересовали. - На каких устройствах смотреть

На вашем компьютере, планшете или мобильном устройстве в актуальном браузере

без установки дополнительных плагинов.

Смотреть видео онлайн можно неограниченное количество раз.

В плеере трансляции доступны пауза и перемотка.

Запись лекции нельзя будет скачать или скопировать. - Как проверить качество

Мы рекомендуем перед оплатой просмотреть тестовое видео. Если оно проигрывается в хорошем качестве, то и с просмотром архива будет все в порядке.

- В каких странах работает

Видеосервис работает без географических ограничений.

- Пользовательское соглашение сервиса

Вы можете ознакомиться на сайте с условиями оферты

- Поддержка пользователей

Обратитесь к нашим специалистам на почту: [email protected] или по телефону +7 (495) 542 88 06

кого и почему так называли? :: SYL.ru

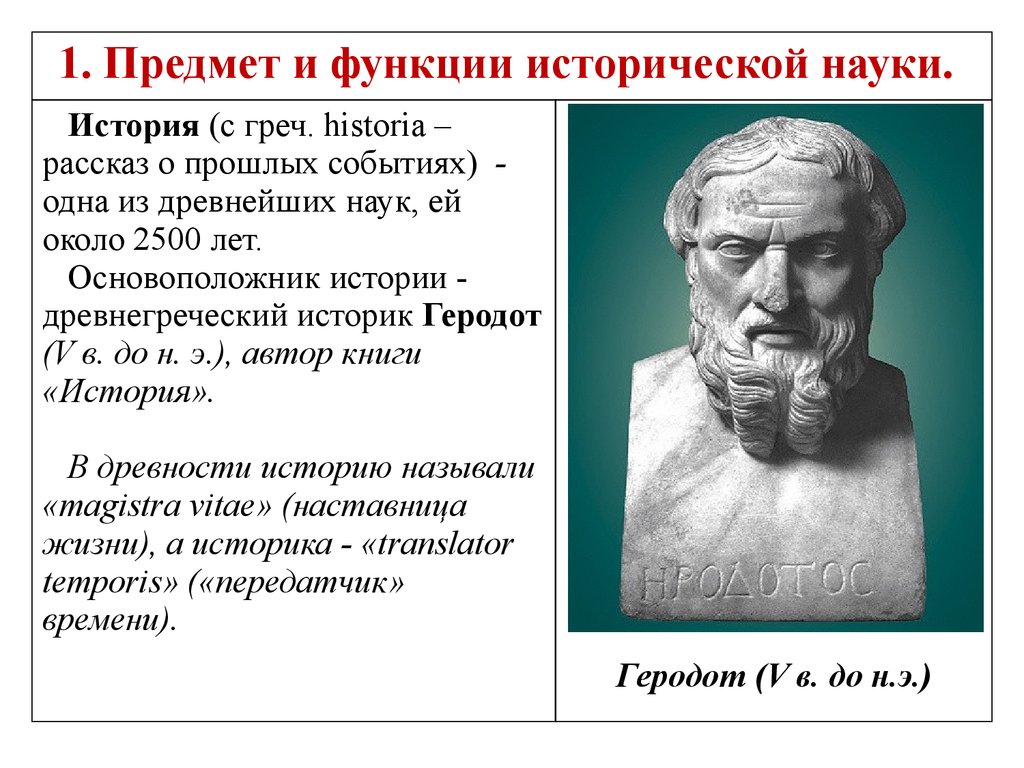

«Отец истории» – прозвище, которое известный римский оратор и философ Цицерон дал знаменитому греческому автору Геродоту. Это определение настолько точно выражало суть творческой деятельности этого человека, что закрепилось за ним окончательно. Такой своеобразный титул был дан ему не случайно. Геродот по праву считается основателем историографии как науки. Кроме того, его знаменитое сочинение, посвященное ходу греко-персидских войн, является первым крупным дошедшим до наших дней литературным прозаическим произведением, которое оказало огромное влияние на мировую прозу.

Ранняя традиция историографии

Вопрос о том, кого и почему называли «отцом истории» следует рассматривать на вводных уроках, чтобы школьники сразу запомнили, как вообще возникла историческая наука. Здесь следует отметить, что до появления на свет знаменитой книги Геродота в Греции существовала давняя традиция записей событий. Людей, которые занимались фиксацией наиболее значимых происшествий Эллады, называли в древности логографами. Именно их сочинения и повлияли на становление Геродота как первого историка. Сведений о его биографии сохранилось очень мало.

Происхождение

По мнению большинства ученых, он родился примерно в 425 году до н. э. Родиной Геродота был малоазийский город Галикарнас, основанный греческими колонистами. Сохранились известия, что его ближайший родственник (дядя или двоюродный брат) считался знаменитым поэтом. Таким образом, литературный труд являлся семейной традицией.

Начало путешествий

Будущий «отец истории» занимал активную гражданскую и политическую позицию. Известно, что он принял участие в борьбе против местного тирана, в которой погиб его дядя.

Известно, что он принял участие в борьбе против местного тирана, в которой погиб его дядя.

Перипетии интриг вынудили Геродота покинуть родину и отправиться в странствия. Впрочем, жажда к путешествиям пробудилась в нем очень рано, еще в детском возрасте, когда он наблюдал за кораблями, которые прибывали в галикарнасский порт с Востока и Запада. Геродот отправился на остров Самос, который в 5-м веке до н. э. являлся одним из наиболее развитых античных государств. Тот, кто впоследствии остался в памяти потомков как «отец истории», был человеком любознательным и предприимчивым по натуре. Он изучил местные обычаи острова, его политическую обстановку. Автор составил рассказ о гибели местного тирана, сопроводив его важными подробностями. Геродот ценил то гостеприимство, которое ему оказали жители этого маленького государства и навсегда сохранил любовь к острову, который вскоре покинул в поисках новых впечатлений.

Первый район путешествий

При объяснении учащимся, кого называли «отцом истории», необходимо объяснить, каков вклад этого человека в науку. Геродот не просто фиксировал увиденное и услышанное, но исследовал полученные сведения, подвергал их элементарному критическому анализу. Главным предметом его интересов был Восток. Поэтому вначале он отправился в финикийский город Тир. Так началось его знаменитое путешествие, которое длилось около десяти лет.

Геродот не просто фиксировал увиденное и услышанное, но исследовал полученные сведения, подвергал их элементарному критическому анализу. Главным предметом его интересов был Восток. Поэтому вначале он отправился в финикийский город Тир. Так началось его знаменитое путешествие, которое длилось около десяти лет.

Особенно привлекал историка Египет с его давними культурными традициями. Побывав в этой стране, он тщательно изучил историю фараонских династий, пользуясь услугами местных греков-переводчиков и жрецов, которые, как известно, являлись хранителями знаний. Автор собрал много сведений об этой стране, так как пребывал в ней довольно долгое время: известно, что он даже поднялся вверх по Нилу.

Второй район

Геродот – «отец истории» продолжил свое путешествие по странам Востока. Он ездил по территории Малой Азии, посетил район Северного Причерноморья. Последнее обстоятельство особенно важное для отечественной историографии, так как в своем труде автор описал народы, проживавшие в данном регионе, среди которых – протославяне и славяне. Геродот дошел до устья Днепра, которое, как известно, было местом расселения этих народов.

Геродот дошел до устья Днепра, которое, как известно, было местом расселения этих народов.

Третий район

Греческий «отец истории» также проявил особенный интерес к Балканскому полуострову и греческим городам, расположенным на островах. Он объездил полуостров, описал людей, назвал памятники архитектуры, которые ему пришлось увидеть. Историк интересовался всеми районами Греции, посетил Пелопоннес, был и на севере указанного района.

Не оставил он без внимания и северные части полуострова: Македонию и Фракию. К первой стране автор проявил особенную симпатию: он подробно описал становление местной династии. Уже в 40-х годах 5-го века до н. э. Геродот читал отрывки своей истории в Афинах, за что получил специальную награду.

Политическая деятельность

Историк вошел в круг знаменитого правителя Перикла, который стремился упрочить позиции Афинского морского союза. В рамках этой политики Геродот и ряд других известных деятелей приняли участие в основании колонии Фурии.

Вскоре в этом городе началась борьба партий: проафинской и проспартанской. Возможно, именно поэтому название колонии не встречается в сочинении Геродота, хотя он хорошо знал эту местность. Известий о смерти знаменитого автора не сохранилось. Некоторые историки считают, что он покинул Фурию, вернулся в Афины, где был очень известен, и в этом городе умер примерно в 425 году до н. э.

Вклад в науку

Геродота называют «отцом истории» за то, что он заложил основы исторического знания. Этот историк первый среди современников применил методы элементарного научного анализа при написании своей книги. Собирая этнографический, мифологический, антропологический материал, он обрабатывал его, систематизировал, подвергал критике, располагал в хронологической последовательности.

Эти методы приближают его труд к научному сочинению. Вводя новые данные в свое сочинение, он тщательно его проверял, хотя приемы этого автора в настоящее время могут показаться примитивными. Так, рассуждая о достоверности того или иного источника, Геродот часто основывался на своем собственном опыте. Впрочем, используя мифологические данные, историк исходил из того, что в этих произведениях в искаженном виде отразилась реальность. Многие исследователи отмечают, что Геродоту был присущ скептицизм, несмотря на то что он часто описывал фантастические истории в своей книге. Однако по сравнению с работами логографов произведение Геродота отличается большей логичностью, что дало основание называть его основателем истории как науки.

Впрочем, используя мифологические данные, историк исходил из того, что в этих произведениях в искаженном виде отразилась реальность. Многие исследователи отмечают, что Геродоту был присущ скептицизм, несмотря на то что он часто описывал фантастические истории в своей книге. Однако по сравнению с работами логографов произведение Геродота отличается большей логичностью, что дало основание называть его основателем истории как науки.

Древнегреческая историография: от мифа к реальности

Каждый день люди становятся свидетелями тех или иных событий, каждый день, включая телевизор, радио или открывая газету, мы узнаем о том, что происходит как в нашей собственной стране, так и за ее пределами. Какие-то из этих событий совсем не привлекают нашего внимания, какие-то кажутся более значимыми и волнующими, и мы начинаем следить за ними. Но мало кто может с уверенностью сказать, какие из событий, о которых мы ежедневно читаем в газетах, навсегда канут в лету, а какие дойдут до наших потомков, навсегда останутся в истории. Истории, традиция «описания» которой идет из Древней Греции, подарившей миру, помимо Олимпийских игр, демократии, Античной культуры, театра и многого другого, такую науку как историография. Ведь именно грека по имени Геродот многие называют «отцом истории». Но, конечно же, наука эта возникла не сиюминутно благодаря Геродоту, и не он один был ее творцом.

Истории, традиция «описания» которой идет из Древней Греции, подарившей миру, помимо Олимпийских игр, демократии, Античной культуры, театра и многого другого, такую науку как историография. Ведь именно грека по имени Геродот многие называют «отцом истории». Но, конечно же, наука эта возникла не сиюминутно благодаря Геродоту, и не он один был ее творцом.

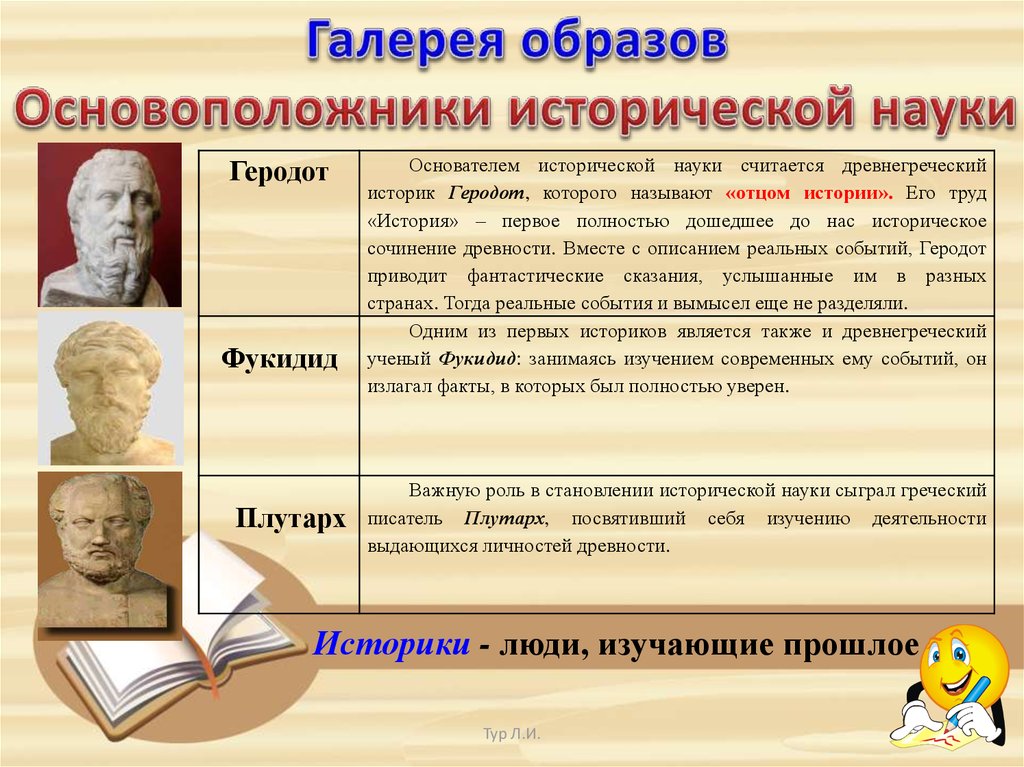

Греческая историография развивалась на протяжении нескольких веков, и за это время прошла путь от мифологизации прошлого до более научного, объективного подхода и создания нового литературного жанра сравнительных биографий. Ярким образцом мифологизации произошедших событий служит Гомер, на основе произведений которого строятся труды многих древнегреческих историков, в частности, «Истории» Геродота и Фукидида. А без их основополагающих сочинений невозможно было бы и появление всех последующих, в том числе, как мне кажется, и «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Однако обо всем по порядку.

На протяжении уже многих лет европейские ученые бьются над так называемым «гомеровским вопросом». Как отмечает в одной из своих статей Н. П. Гринцер, «суть его — в спорах о происхождении «Илиады» и «Одиссеи», а сформулировать полярные взгляды на его решение можно в достаточно простых противопоставлениях: «один автор или много», созданы ли произведения изустно или с помощью письма» [1, с.6]. Надо сказать, не только о происхождении «Илиады» и «Одиссеи» ведутся споры, туманом и тайной окутана и сама фигура слепого певца — никто не может быть уверен до конца, существовал ли он на самом деле, или имя Гомер является больше нарицательным, указывающим на определенную группу певцов, нежели именем собственным. Как бы там ни было, один ли человек написал эти две эпопеи, Гомер ли это был или еще кто-то, значение поэм «Илиада» и «Одиссея» как для древнегреческой, так и для всей европейской культуры в целом нельзя недооценивать. Исследованием Гомеровских текстов на протяжении многих веков занимались представители совершенно разных дисциплин: среди них, конечно же, и историки, и филологи, и историки культуры; на самых ранних этапах — географы и философы.

Как отмечает в одной из своих статей Н. П. Гринцер, «суть его — в спорах о происхождении «Илиады» и «Одиссеи», а сформулировать полярные взгляды на его решение можно в достаточно простых противопоставлениях: «один автор или много», созданы ли произведения изустно или с помощью письма» [1, с.6]. Надо сказать, не только о происхождении «Илиады» и «Одиссеи» ведутся споры, туманом и тайной окутана и сама фигура слепого певца — никто не может быть уверен до конца, существовал ли он на самом деле, или имя Гомер является больше нарицательным, указывающим на определенную группу певцов, нежели именем собственным. Как бы там ни было, один ли человек написал эти две эпопеи, Гомер ли это был или еще кто-то, значение поэм «Илиада» и «Одиссея» как для древнегреческой, так и для всей европейской культуры в целом нельзя недооценивать. Исследованием Гомеровских текстов на протяжении многих веков занимались представители совершенно разных дисциплин: среди них, конечно же, и историки, и филологи, и историки культуры; на самых ранних этапах — географы и философы. Для самих древних греков Гомер был одной из самых значимых и уважаемых фигур в истории, с его текстами был знаком практически каждый житель Эллады. На исследования гомеровских текстов опирались работы древнегреческих историков: «Первые греческие историки вроде Геродота строили свои сочинения на «проверке» или объяснении гомеровских сведений» [1, с. 6]. Таким образом, как я полагаю, мы можем говорить о том, что Гомер представлял важность не только как поэт и литературный деятель, но и как человек, стоявший у истоков одной из важнейших гуманитарных наук — историографии.

Для самих древних греков Гомер был одной из самых значимых и уважаемых фигур в истории, с его текстами был знаком практически каждый житель Эллады. На исследования гомеровских текстов опирались работы древнегреческих историков: «Первые греческие историки вроде Геродота строили свои сочинения на «проверке» или объяснении гомеровских сведений» [1, с. 6]. Таким образом, как я полагаю, мы можем говорить о том, что Гомер представлял важность не только как поэт и литературный деятель, но и как человек, стоявший у истоков одной из важнейших гуманитарных наук — историографии.

Несомненно, оба произведения Гомера далеки от исторической точности и от того, каким в нашем понимании должно быть историческое повествование. В первую очередь гомеровские тексты — памятник литературный, но в основе его лежат исторические события XIII — XII вв. до н. э.: Троянская война между греками и жителями города Троя, находившегося на западном побережье Малой Азии. Тот факт, что Троянская война на самом деле произошла, был доказан в XIX веке Генрихом Шлиманом, организовавшим экспедицию в северо-западную часть Малой Азии — район, где предположительно происходили военные действия. Таким образом, произведение Гомера «Илиада», которое повествует об одном из эпизодов Троянской войны, основано на действительно случившихся исторических событиях. Однако в этом тексте тесно переплетаются реальные события и миф, одновременно в «Илиаде» действуют как люди, так и боги, причем последние участвуют не менее активно, чем и первые. Так, например, в тринадцатой песне мы узнаем о том, как Посейдон, наблюдавший за битвой троянцев и ахейцев, вдруг садится в свою колесницу и отправляется к последним, чтобы ободрить их и придать сил в борьбе с жителями Трои и их предводителем Гектором:

Таким образом, произведение Гомера «Илиада», которое повествует об одном из эпизодов Троянской войны, основано на действительно случившихся исторических событиях. Однако в этом тексте тесно переплетаются реальные события и миф, одновременно в «Илиаде» действуют как люди, так и боги, причем последние участвуют не менее активно, чем и первые. Так, например, в тринадцатой песне мы узнаем о том, как Посейдон, наблюдавший за битвой троянцев и ахейцев, вдруг садится в свою колесницу и отправляется к последним, чтобы ободрить их и придать сил в борьбе с жителями Трои и их предводителем Гектором:

«Гектора, как он ни бурен, от ваших судов мореходных

Вы отразите, хотя б устремлял его сам громовержец!»

Рек — и жезлом земледержец, могучий земли колебатель,

Их обоих [Аяксов] прикоснулся и страшною силой исполнил… [2, с. 227]

227]

Мы видим, что боги и божества не только участвуют в происходящих событиях, но и вступают в прямой непосредственный контакт с людьми и помогают им, принимая одну из противоборствующих сторон. Из этого хитросплетения мифа и реальности, легенды и подлинных исторических событий складывается удивительный как по своей художественной, так и по своей исторической уникальности и ценности культурный памятник, ставший основой для исследований многих последующих поколений.

Конечно же, Гомера трудно назвать создателем историографической науки, слишком много мифа и вымысла в его произведениях, да и слишком таинственен сам его образ. Несомненно то, что он стоял у истоков истории, и его, как мне кажется, можно было бы назвать ее «прадедушкой». А кто же тогда был ее отцом-основателем? Думаю, имя, которое тут же всплывет в сознании большинства людей — Геродот. Именно его называют «отцом истории», именно в его произведении виден подход, более или менее похожий на тот, который мы бы назвали подходом историка.

Еще в самом начале своей «Истории» Геродот напрямую говорит о том, что главная его задача — сохранение памяти об исторических событиях и деяниях народов: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом» [3, с. 5]. Стоит отметить, что, как можно заключить из этого отрывка, Геродот будет стараться быть объективным и прославлять не только поступки и деяния греков, но и других народов, варваров, если они будут действительно «удивления достойны».

Создавая свое произведение, Геродот пытался анализировать несколько источников, сравнивать полученную из них информацию и различные трактовки событий, оценивать, каким источникам доверять можно, а каким не стоит. В его тексте можно найти, например, такие фразы: «До сих пор рассказ лакедемонян и ферейцев совпадает» [3, с. 284], «Одни говорят, что… По другим же сведениям…», «Как говорят самосцы… Напротив, лакедемоняне утверждают…» [3, с. 189]. Последняя цитата особенно ярко доказывает, что Геродот при создании своей «Истории» анализировал разные точки зрения, сравнивал информацию, полученную от разных людей и из разных источников. Надо сказать, что грек всегда старался отделить то, что он узнал из слухов и рассказов от того, что видел собственными глазами и знает из собственного опыта [4, с. 609–610].

284], «Одни говорят, что… По другим же сведениям…», «Как говорят самосцы… Напротив, лакедемоняне утверждают…» [3, с. 189]. Последняя цитата особенно ярко доказывает, что Геродот при создании своей «Истории» анализировал разные точки зрения, сравнивал информацию, полученную от разных людей и из разных источников. Надо сказать, что грек всегда старался отделить то, что он узнал из слухов и рассказов от того, что видел собственными глазами и знает из собственного опыта [4, с. 609–610].

Не менее важным, чем наличие разных источников, является в трудах Геродота и то, что, в отличие от произведений Гомера, боги у него уже не существуют наравне с людьми и не являются такими же участниками всех происходящих событий. Однако здесь все же нужно сделать небольшую оговорку, а именно, сказать о том, что Геродот был, безусловно, человеком своего времени, и в богов верил, что не могло не отразиться на его произведении. Дело в том, что одной из отличительных черт повествования Геродота является наличие в нем двух способов описания исторического процесса: рационального и сакрального. Рациональный подход описывает события и их причины так, как мы к тому привыкли — как результат желания того или иного человека, как результат неких объективных причин. В то же время сакральный подход трактует события с точки зрения присутствия божественной воли, которая управляет судьбами людей, от которой никто не может скрыться, никто не может убежать.

Рациональный подход описывает события и их причины так, как мы к тому привыкли — как результат желания того или иного человека, как результат неких объективных причин. В то же время сакральный подход трактует события с точки зрения присутствия божественной воли, которая управляет судьбами людей, от которой никто не может скрыться, никто не может убежать.

Всем известен подвиг лакедемонского царя Леонида, который остался один с тремястами своими воинами, дабы выстоять в сражении с персами, защитить Фермопильский проход от их нападения и спасти народы Эллады. Описывая это событие, Геродот приводит несколько причин, которые объясняют поступок спартанского царя, и на их примере можно очень наглядно показать двойственность подхода Геродота к описанию исторических событий и явлений. Одной из причин, приводимых Геродотом, является предсказание Пифии, которая изрекла, что «или Лакедемон будет разрушен варварами, или их царь погибнет» [3, с. 476]. Конечно же, Леонид не хочет гибели своего родного города, а потому решает пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти его и тем самым исполнить предсказание. Вместе с этим Геродот говорит и о том, что незадолго до битвы Леонид заметил недовольство союзников и нежелание их сражаться с персами и потому решил их отпустить, дабы не подвергать опасности. Возможно, таким образом он хотел также избежать возможного предательства или бегства воинов с поля боя, ведь большого желания участвовать в сражении у них не было. Леонид был, безусловно, очень смелым и мужественным человеком, но не лишен был, как и многие талантливые люди, желания обрести бессмертную славу: «Если, думал Леонид, он там останется, то его ожидает бессмертная слава и счастье Спарты не будет омрачено» [3, с. 476]. Вот на такие, вполне «человеческие», объективные причины, наравне с божественными, указывает Геродот, в этом и заключается его двойственный подход к описанию исторического процесса.

Вместе с этим Геродот говорит и о том, что незадолго до битвы Леонид заметил недовольство союзников и нежелание их сражаться с персами и потому решил их отпустить, дабы не подвергать опасности. Возможно, таким образом он хотел также избежать возможного предательства или бегства воинов с поля боя, ведь большого желания участвовать в сражении у них не было. Леонид был, безусловно, очень смелым и мужественным человеком, но не лишен был, как и многие талантливые люди, желания обрести бессмертную славу: «Если, думал Леонид, он там останется, то его ожидает бессмертная слава и счастье Спарты не будет омрачено» [3, с. 476]. Вот на такие, вполне «человеческие», объективные причины, наравне с божественными, указывает Геродот, в этом и заключается его двойственный подход к описанию исторического процесса.

Конечно, существование сакрального подхода в описании исторических событий может заставить сомневаться, действительно ли Геродот заслуживает звания «отец истории». Как бы там ни было, мне кажется, он этого достоин. Двойственный подход Геродота отражает его двойственное мировоззрение и вместе с тем — мировоззрение большинства его современников, что является очень ценным для нас. «Историю» Геродота можно было бы назвать своеобразной «Энциклопедией Древней Греции», рассказывающей не только об эллинах, но и о жителях соседних с ними племен и народов.

Двойственный подход Геродота отражает его двойственное мировоззрение и вместе с тем — мировоззрение большинства его современников, что является очень ценным для нас. «Историю» Геродота можно было бы назвать своеобразной «Энциклопедией Древней Греции», рассказывающей не только об эллинах, но и о жителях соседних с ними племен и народов.

Однако, как я полагаю, существует еще один человек в истории Древней Греции, который также имеет полное право называться «отцом истории», и человек этот — Фукидид. Несмотря на то что жили эти два историка примерно в одно и то же время, тексты их разительно отличаются друг от друга. Произведение Фукидида, носящее такое же название, что и труд Геродота, «История», является уже следующим шагом в развитии древнегреческой историографии.

В отличие от Геродота Фукидид описывает только те события, современником которых он был сам и которые хорошо ему известны: «Труд Фукидида — это современная ему история, историческая монография о Пелопонесской войне» [5, с. 550]. При этом Фукидид, как и Геродот, сознательно создавал исторический труд, который бы сохранился в веках и рассказал последующим поколениям о том, что произошло в Элладе, о событиях Пелопонесской войны. Вот как он сам говорит об этом: «…если кто захочет исследовать достоверность прошлых и возможность будущих событий <…>, то для меня будет достаточно, если он сочтет мои изыскания полезными. Мой труд создан как достояние навеки, а не для минутного успеха у слушателей» [6, с. 17].

550]. При этом Фукидид, как и Геродот, сознательно создавал исторический труд, который бы сохранился в веках и рассказал последующим поколениям о том, что произошло в Элладе, о событиях Пелопонесской войны. Вот как он сам говорит об этом: «…если кто захочет исследовать достоверность прошлых и возможность будущих событий <…>, то для меня будет достаточно, если он сочтет мои изыскания полезными. Мой труд создан как достояние навеки, а не для минутного успеха у слушателей» [6, с. 17].

Стоит отметить, что, как и Геродот в своих исследованиях, Фукидид очень тщательно и осторожно подходит к вопросу о достоверности тех или иных источников. Он сравнивает рассказы, услышанные от разных лиц, пытаясь как можно более точно установить истину, и конечно же, в первую очередь опирается на то, что увидел собственными глазами, свидетелем чего он был сам. Тут же Фукидид подчеркивает и то, что истину установить бывает невероятно трудно, ведь каждый из свидетелей трактует увиденные события по-своему, часто в зависимости от того, на чьей стороне он находился: «Основательная проверка сведений была делом нелегким, потому что свидетели отдельных событий давали разное освещение одним и тем же фактам в зависимости от их расположения к одной из воюющих сторон» [6, с. 16–17]. В данном случае, как мне кажется, мы можем говорить о том, что труд Фукидида представляет большую историческую подлинность, нежели труд Геродота, ведь Фукидид описывает только современные ему события, в то время как Геродот — очень большой промежуток времени и события, свидетелем которых он не был. Подтверждением этому может стать и то, что, в отличие от Геродота, у Фукидида мы не найдем даже и следов сакрального подхода к описанию событий. Его текст максимально строг, сух и объективен, без прикрас, мы не встретим в нем различных мифов и легенд, боги в нем больше не вмешиваются в человеческую судьбу и никак на нее не влияют. Именно это, как я думаю, можно назвать еще одним шагом вперед в развитии историографической науки.

16–17]. В данном случае, как мне кажется, мы можем говорить о том, что труд Фукидида представляет большую историческую подлинность, нежели труд Геродота, ведь Фукидид описывает только современные ему события, в то время как Геродот — очень большой промежуток времени и события, свидетелем которых он не был. Подтверждением этому может стать и то, что, в отличие от Геродота, у Фукидида мы не найдем даже и следов сакрального подхода к описанию событий. Его текст максимально строг, сух и объективен, без прикрас, мы не встретим в нем различных мифов и легенд, боги в нем больше не вмешиваются в человеческую судьбу и никак на нее не влияют. Именно это, как я думаю, можно назвать еще одним шагом вперед в развитии историографической науки.

В отличие от Геродота, который делает очень много отступлений, объясняя те или иные слова, рассказывая о тех или иных людях и народах, Фукидид излагает события предельно логично, связно и четко, без каких-либо отступлений. С одной стороны, это делает более понятной всю цепочку происходящих событий, но с другой — такой способ больше подходит для тех читателей, которые уже очень много знают о современном Фукидиду мире и которым не нужно объяснять каждое новое появляющееся имя. Не очень может понравиться обычным читателям и сухой стиль Фукидида, который, как мне кажется, не сильно заботился о литературной стороне своего произведения, о том, чтобы его текст было интересно читать именно как произведение литературное. Однако стоит поставить в заслугу Фукидиду то, что он каждый свой тезис старается подтвердить теми или иными аргументами, определенным анализом. Его суждения основаны на этом анализе, они не висят в воздухе, как это порой бывает у Геродота, который часто просто пересказывает то, что услышал из тех или иных уст. И по мнению многих, именно с Фукидида началась историческая наука как таковая, ведь именно он подходил к описанию исторического процесса со всей серьезностью, рационально, осознавая всю важность того, что он пишет.

Не очень может понравиться обычным читателям и сухой стиль Фукидида, который, как мне кажется, не сильно заботился о литературной стороне своего произведения, о том, чтобы его текст было интересно читать именно как произведение литературное. Однако стоит поставить в заслугу Фукидиду то, что он каждый свой тезис старается подтвердить теми или иными аргументами, определенным анализом. Его суждения основаны на этом анализе, они не висят в воздухе, как это порой бывает у Геродота, который часто просто пересказывает то, что услышал из тех или иных уст. И по мнению многих, именно с Фукидида началась историческая наука как таковая, ведь именно он подходил к описанию исторического процесса со всей серьезностью, рационально, осознавая всю важность того, что он пишет.

В древнегреческой исторической науке прослеживается традиция наследственности: более поздние авторы опираются на произведения своих предшественников, исследуют их, используют для доказательства собственной точки зрения. Так, например, в трудах и Геродота, и Фукидида можно встретить отсылки к произведениям Гомера, к тем сведениям, что он в них изложил. Например, рассказывая про жизнь скифов и объясняя отсутствие у их быков рогов, Геродот подтверждает свое мнение, цитируя строчки Гомера: «Это мое мнение подтверждает следующий стих Гомера в “Одиссее”:

Так, например, в трудах и Геродота, и Фукидида можно встретить отсылки к произведениям Гомера, к тем сведениям, что он в них изложил. Например, рассказывая про жизнь скифов и объясняя отсутствие у их быков рогов, Геродот подтверждает свое мнение, цитируя строчки Гомера: «Это мое мнение подтверждает следующий стих Гомера в “Одиссее”:

… и Ливию, где агнцы с рогами родятся» [3, с. 244]

Опирается на Гомеровские сведения и Фукидид, объясняя, почему слово «эллины» вошло во всеобщее употребление не так давно: «Наилучшее доказательство этому дает Гомер. Ведь Гомер, хотя он и жил гораздо позже Троянской войны, нигде не обозначает все племена одним общим именем эллинов…» [6, с. 6].

В свою очередь, на тексты Фукидида и Геродота опираются уже представители следующих за ними поколений, в частности, живший в I веке н. э. древнегреческий ученый, писатель и философ Плутарх — создатель нового жанра в историографической науке, жанра сравнительных биографий. В своем произведении «Сравнительные жизнеописания известных греков и римлян», Плутарх, как видно из названия, рассказывает о жизни и деятельности многих известных римских и греческих граждан. Проводя аналогии между греческими и римскими историческими деятелями, Плутарх хочет как бы «реабилитировать» греческую культуру в глазах современников, а также показать схему исторического движения. Ведь Рим — наследник Греции, в том числе наследник ее культуры, системы государственного устройства и управления.

В своем произведении «Сравнительные жизнеописания известных греков и римлян», Плутарх, как видно из названия, рассказывает о жизни и деятельности многих известных римских и греческих граждан. Проводя аналогии между греческими и римскими историческими деятелями, Плутарх хочет как бы «реабилитировать» греческую культуру в глазах современников, а также показать схему исторического движения. Ведь Рим — наследник Греции, в том числе наследник ее культуры, системы государственного устройства и управления.

Для Плутарха было очень важно создать целостный, положительный образ описываемых ими людей. Но несмотря на это, он упоминает и не совсем положительные их поступки, не пытается скрыть их или как-то оправдать. Например, в одной из биографий, давая в общем положительную оценку Периклу как историческому деятелю, Плутарх не скрывает и того, что порой ему были свойственны такие качества, как честолюбие или высокое самомнение. Был даже случай, когда Перикл унижал других людей, и вот как об этом пишет Плутарх: «И вообще он постоянно унижал сыновей Кимона, говоря, что даже имена их показывают, что они незаконнорожденные» [7, с. 96]. Таким образом, перед нами предстает образ реального, настоящего, живого человека, у которого могли быть не только положительные, но и отрицательные качества.

96]. Таким образом, перед нами предстает образ реального, настоящего, живого человека, у которого могли быть не только положительные, но и отрицательные качества.

Наверное, главной целью Плутарха было создание все же литературного, а не исторического сочинения, но без тех произведений, что были созданы до него, невозможно было бы и возникновение его «Жизнеописаний». Уже существующий исторический материал позволяет Плутарху провести сравнительный анализ деятельности людей, живших в разное время в разных частях света и внести свой небольшой вклад в развитие исторической науки. При описании жизни разных исторических деятелей Плутарх, как и все его предшественники, пытается сопоставить и сравнить различные взгляды. В частности, так он пишет в биографии Перикла: «Взгляды на политику Перикла очень расходятся. Фукидид характеризует государственное устройство при Перикле как… Другие же говорят…» [7, с. 84]. В этом отрывке мы даже видим прямую отсылку к Фукидиду, что говорит о том, что Плутарх обращался в том числе и к его произведениям, писал не просто «рассказы», а настоящие биографические описания, основанные на анализе многих источников.

За время своего существования и развития древнегреческая наука историография сильно изменилась. Из полумифологического, полусказочного повествования возникло серьезное историческое; осознавая всю важность создаваемых ими трудов, древнегреческие авторы старались тщательно анализировать полученный материал, соблюдать объективный подход к описанию событий, чтобы последующие поколения могли узнать о том, что происходило когда-то в Элладе и за ее пределами.

Древняя Греция многое дала современному миру и европейской культуре: это и Олимпийские игры, и театр, и богатое архитектурное и литературное наследие, и многие философские идеи и тексты, и многое, многое другое. И, несомненно, очень важным для всего последующего развития гуманитарного знания является возникновение в древнегреческом мире историографической науки, претерпевшей на своем пути многочисленные изменения, перешедшей от мифа к реальности…

Литература:

-

Гринцер Н. П. Первые поэмы Европы // Гомер. Илиада. Одиссея. — М.: Пушкинская библиотека, Аст, 2003.

П. Первые поэмы Европы // Гомер. Илиада. Одиссея. — М.: Пушкинская библиотека, Аст, 2003.

-

Гомер. Илиада. Одиссея. — М.: Пушкинская библиотека, Аст, 2003. -

Геродот. История / Пер. и прим. Г. А. Стратановского. — М.: Ладомир, Аст, 1999. -

Борухович В. Г. Научное и литературное значение труда Геродота // Геродот. История. — М.: Ладомир, Аст, 1999. -

Г. А. Стратановский. Фукидид и его «История» // Фукидид. История. — М.: Ладомир, Аст, 1999. -

Фукидид. История. — М.: Ладомир, Аст, 1999. -

Плутарх. Перикл // Избранные биографии / Пер. с греч. под рук. С. Я. Лурье. — М.; Л.: Госсоцэкгиз, 1941.

Вдревней греции кого и почему называли отцом ? какие события он описал? почему греки гордились этими событиями?

Ответ:

danyymamaev

11. 06.2020 01:49

06.2020 01:49

Это был Геродот.

Он описывал события, которые совершалисьь в Древней Греции. Он писал, что греки — очень мужествненные, храбрые…

Также он был во многих странах мира и описывал их тоже. Но некоторые места он описывал очень странно. Допустим, о людях с крыльями…

Но это уже другая история.

0,0(0 оценок)

Ответ:

Evo4ka111

16.10.2020 04:32

Особое место в истории европейской науки занимает творение Геродота: оно является первым памятником исторической мысли и одновременно первым памятником художественной прозы. Цицерон метко определил значение творческого подвига гениального греческого писателя, назвав его «отцом истории» : с той поры этот почетный титул прочно закрепился за Геродотом.

Уже в древности труд Геродота относили к самым замечательным произведениям историографии. Он был наиболее выдающимся историком.

Он рассказал о событиях величайшего мирового значения – греко-персидских войнах, предопределивших весь ход исторического процесса в Элладе.

В то же время труд Геродота удивительно верно и полно отражает черты греческого национального характера той далекой поры.

В результате греко-персидских войн была остановлена территориальная экспансия Империи Ахеменидов, древнегреческая цивилизация вступила в полосу расцвета и своих высших культурных достижений.

0,0(0 оценок)

Ответ:

jula1985ozpajo

16.10.2020 04:32

Отец истории Геродот

0,0(0 оценок)

Ответ:

лиза12322

16.10.2020 04:32

Он дал первое общее описание известного тогда мира. Дал первое описание жизни и быта скифов.Автор сочинений, посвященных описанию греко-персидских войн .Автор Истории в девяти книгах, ставшей в древнегреческой литературе первым историческим сочинением.Он много путешествовал в своей жизни. Геродот важный источник по истории Великой Скифии. Почему греки гордились этими событиями? На греков произвел огромное впечатление разгром непобедимых прежде персидских войск. Весь народ Греции желал, чтобы история греко-персидских войн была записана в назидание детям и внукам

Весь народ Греции желал, чтобы история греко-персидских войн была записана в назидание детям и внукам

0,0(0 оценок)

Ответ:

Alina29521

16.10.2020 04:32

Геродот отец истории

0,0(0 оценок)

Ответ:

anna0101rus

16.10.2020 04:32

Отцом истории называют Геродота.

Он описывал то, что было ему современно. Например, Геродот первым описал жизнь скифов, историю Великой Скифии, греко-персидские войны. В целом, его исторические произведения были первыми на тот момент.

Греки гордились этими событиями потому что они единственные, кто разгромил персов. Именно эта великая для греков победа должна быть известна их внукам.

0,0(0 оценок)

Ответ:

HupiTip

16.10.2020 04:32

Отцом истории называли Геродота. Он описал греко-персидские войны.Греки гордились этими событиями, потому что они одержали победу и доказали свою силу.

0,0(0 оценок)

Ответ:

тёмая

16.10.2020 04:32

Отцом истории называли Геродота Почему увы незнаю.

0,0(0 оценок)

Ответ:

arishkakorneva

16.10.2020 04:32

Отцом истории называли Геродота (484 до н. э.—425 до н. э.) — это древнегреческий историк, автор первого полномасштабного исторического трактата — «Истории», — описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов. Труды Геродота имели огромное значение для античной культуры Цицерон назвал его «отцом истории».

0,0(0 оценок)

Ответ:

Dinara136

16.10.2020 04:32

Конечно это был Геродот он описал Войну Греций с Персами где Греки побеждали

он к тому же описал 3 континента это азия европа и африка

0,0(0 оценок)

Ответ:

trjg456isa

16. 10.2020 04:32

10.2020 04:32

1) отец и историй греков -Геродот .ОН описал греко- персиские войны.Тем что греки практически побеждали в войнах и это была их летопись что бы у будующих поколений был патриотизм к родине.

2) Пьеса Софокла «Антигона» и Аристофана «Птицы». На комедиях люди смеялись, а на трагедиях плакали.

3) Этим руководил Фидий. Он был обвинён в утайке золота при создании статуи Афины на Акрополе. Чтобы оправдаться ему пришлось снять с Афины золотую одежду и взвесить её.НО зависники всё ровно потом сделают что он умрёт в тюрме.

4) Фидии создал золотую статуи Зевса где на одной руке орёл а на другой молния. Фидий ещё создал статую Афины.

0,0(0 оценок)

Ответ:

базлайдер

16.10.2020 04:32

История как наука возникла в Древней Греции, а первым памятником исторической мысли древних греков, полностью дошедшим до нас, является «История» Геродота, которого римский оратор и политик Цицерон назвал «отцом истории». Этот почетный титул прочно закрепился за великим греком.

Этот почетный титул прочно закрепился за великим греком.

По существу, «История» Геродота — это первая всемирная история. Особенно ярко и полно описал он греко-персидские войны, оказавшие огромное влияние на судьбы не только Азии и Африки, но и Европы, прежде всего, самой Эллады. Геродот не разделял свой труд на отдельные части.

0,0(0 оценок)

Ответ:

blacktop57

16.10.2020 04:32

История как наука возникла в Древней Греции, а первым памятником исторической мысли древних греков, полностью дошедшим до нас, является «История» Геродота, которого римский оратор и политик Цицерон назвал «отцом истории». Этот почетный титул прочно закрепился за великим греком.

По существу, «История» Геродота — это первая всемирная история. Особенно ярко и полно описал он греко-персидские войны, оказавшие огромное влияние на судьбы не только Азии и Африки, но и Европы, прежде всего, самой Эллады. Геродот не разделял свой труд на отдельные части.

0,0(0 оценок)

Ответ:

cehrjdfyflz1603

16.10.2020 04:32

Геродота называли » Отцом истории»

Потому что Он старался дать подробную информацию описанию исторических событий и составить полную историю какой либо страны. Геродот написал подробную историю греко-персидских войн, где рассказывал не только о походах и сражениях, и о людей котрых учавствовали в этой войне.

Если поставь Удачи

0,0(0 оценок)

Ответ:

balabonkin68p06p8r

16.10.2020 04:32

Геродот родился в городе Галикарнасе на юго-западе Малой Азии. Он принимал участие в борьбе с тиранической властью в своем городе и в результате вынужден был бежать из него. Он жил потом на острове Самос и много путешествовал. Геродот посетил, кроме материковой Греции и островов Эгейского моря, Вавилон, Финикию, Египет, Ливию, Италию и Сицилию, вероятно, побывал он и на побережье Черного моря. Долго жил он в Афинах. Здесь он сблизился с Периклом и входил в кружок ученых и деятелей культуры, который сформировался в Афинах под покровительством их правителя. Все эти путешествия, общение с лучшими умами Эллады, изучение документов позволили Геродоту приступить к созданию труда, который до сих пор читается и изучается во всем мире. Позже его труд условно назвали «Историей» и разделили на девять частей, названных по именам девяти муз — богинь — покровительниц культуры. Свою «Историю» он начал так: «Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы происшедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом. По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между эллинами и варварами были финикиняне… Что до меня, то я не берусь утверждать, случилось ли это именно так или как-нибудь иначе. В продолжение моего рассказа я опишу сходным образом как малые, так и великие города.

Долго жил он в Афинах. Здесь он сблизился с Периклом и входил в кружок ученых и деятелей культуры, который сформировался в Афинах под покровительством их правителя. Все эти путешествия, общение с лучшими умами Эллады, изучение документов позволили Геродоту приступить к созданию труда, который до сих пор читается и изучается во всем мире. Позже его труд условно назвали «Историей» и разделили на девять частей, названных по именам девяти муз — богинь — покровительниц культуры. Свою «Историю» он начал так: «Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы происшедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом. По словам сведущих среди персов людей, виновниками раздоров между эллинами и варварами были финикиняне… Что до меня, то я не берусь утверждать, случилось ли это именно так или как-нибудь иначе. В продолжение моего рассказа я опишу сходным образом как малые, так и великие города. Ведь много когда-то великих городов теперь стали малыми, а те, что в мое время были могущественными, прежде были ничтожными. А так как я знаю, что человеческое счастье изменчиво, то буду одинаково упоминать о судьбе тех и других». В объяснении причин, предпосылок и событий греко-персидских войн Геродот использует как характерные для мировоззрения греков — веру в предопределение и божественное вмешательство в дела людей, так и вполне рационалистические доводы, основанные на географических и исторических данных. Историк вырабатывает и свой стиль изложения, в котором соединяются документальность и художественность. В «Истории» Геродота собрано множество ценнейших сведений по истории и культуре народов древнего мира. Уже в древности развернулась острая борьба вокруг этого произведения по вопросу о достоверности его содержания. Многие греческие и римские писатели и историки последующего времени резко отрицательно высказывались о ценности труда Геродота, которого его почитатели уже тогда называли «отцом истории».

Ведь много когда-то великих городов теперь стали малыми, а те, что в мое время были могущественными, прежде были ничтожными. А так как я знаю, что человеческое счастье изменчиво, то буду одинаково упоминать о судьбе тех и других». В объяснении причин, предпосылок и событий греко-персидских войн Геродот использует как характерные для мировоззрения греков — веру в предопределение и божественное вмешательство в дела людей, так и вполне рационалистические доводы, основанные на географических и исторических данных. Историк вырабатывает и свой стиль изложения, в котором соединяются документальность и художественность. В «Истории» Геродота собрано множество ценнейших сведений по истории и культуре народов древнего мира. Уже в древности развернулась острая борьба вокруг этого произведения по вопросу о достоверности его содержания. Многие греческие и римские писатели и историки последующего времени резко отрицательно высказывались о ценности труда Геродота, которого его почитатели уже тогда называли «отцом истории». Так, выпады и критика Геродота содержатся в трудах Фукидида, Плутарха, Аристотеля, Страбона и других. В средние века авторитет Геродота был велик, однако с XVIII в. усилилось критическое отношение к нему. Однако современные исследования, сопоставление данных Геродота с данными археологии и других наук показывают, что он обычно был точен в своих рассказах, а его древние оппоненты в своей критике допускали гораздо больше ошибок. Таким образом, Геродот вполне заслуженно носит титул «отца истории».

Так, выпады и критика Геродота содержатся в трудах Фукидида, Плутарха, Аристотеля, Страбона и других. В средние века авторитет Геродота был велик, однако с XVIII в. усилилось критическое отношение к нему. Однако современные исследования, сопоставление данных Геродота с данными археологии и других наук показывают, что он обычно был точен в своих рассказах, а его древние оппоненты в своей критике допускали гораздо больше ошибок. Таким образом, Геродот вполне заслуженно носит титул «отца истории».

0,0(0 оценок)

Ответ:

sergejryazanov228

16.10.2020 04:32

Геродот — древнегреческий историк, автор первого полномасштабного исторического трактата — «Истории», — описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов. Труды Геродота имели огромное значение для античной культуры. Цицерон прозвал его «отцом истории»

0,0(0 оценок)

Ответ:

ulyanae17

16. 10.2020 04:32

10.2020 04:32

1) Отцом истории называют Геродота. Почему?много путешествовал.

Геродот посетил, кроме материковой Греции и островов Эгейского моря, Вавилон, Финикию, Египет, Ливию, Италию и Сицилию, вероятно, побывал он и на побережье Черного моря. Долго жил он в Афинах .

Здесь он сблизился с Периклом и входил в кружок ученых и деятелей культуры, который сформировался в АФИНАХ под покровительством их правителя.

Все эти путешествия, общение с лучшими умами эллады, изучение документов позволили Геродоту приступить к созданию труда, который до сих пор читается и изучается во всем мире.

2) В основном в своих произведениях он описывает города, вкоторых он побывал. Также разные войны, легенды, мифы.Самое главное событие -сражения Ксеркса против жителей Афин.

3) Конечно же жители Афин гордились этим событием, так как они одержали победу

0,0(0 оценок)

Ответ:

klimenkol21

16.10.2020 04:32

1) конечно отец и историй греков -Геродот . ОН описал греко- персиские войны.Тем что греки практически побеждали в войнах и это была как бы их летопись что бы у будующих поколений был патриотизм к родине.

ОН описал греко- персиские войны.Тем что греки практически побеждали в войнах и это была как бы их летопись что бы у будующих поколений был патриотизм к родине.

2) Пьеса Софокла «Антигона» и Аристофана «Птицы». На комедиях люди смеялись, а на трагедиях плакали.

3) Этим руководил Фидий. Он был обвинён в утайке золота при создании статуи Афины на Акрополе. Чтобы оправдаться ему пришлось снять с Афины золотую одежду и взвесить её.НО зависники всё ровно потом сделают что он умрёт в тюрме.

4) Фидии создал золотую статуи Зевса где на одной руке орёл а на другой непомню. Фидий ещё создал статую Афины.

0,0(0 оценок)

Ответ:

Tramontino

16.10.2020 04:32

1) отцом истории назвали Геродота так как он был автором первого крупного исторического произведения истории.

2) Софокл, Аристофан, Эсхил, Еврипид. Плакали на трагедиях, смеялись на комедиях.

0,0(0 оценок)

Ответ:

Анонимка00

16. 10.2020 04:32

10.2020 04:32

Отцом истории называли Геродота . Геродот автор первого сохранившегося полномасштабного исторического тракта . Описывал греко-персидские войны)

0,0(0 оценок)

Отец патриотизма – Наука – Коммерсантъ

2450 лет назад Фукидид приступил к написанию своей «Истории», которая принесла ему славу основоположника научного подхода в исторической науке. Эта книга сегодня служит настольным пособием по геополитике для государственных деятелей.

Бюст древнегреческого полководца и историка Фукидида из Королевского музея Онтарио

Фото: Royal Ontario Museum

Годы жизни Фукидида известны приблизительно, как у большинства знаменитых эллинов, но год, когда история родилась как наука, астрономам известен точно. В 431 году до н. э. над территорией Древней Греции наблюдалось сравнительно редкое кольцевидное солнечное затмение, и в том же году началась Пелопоннесская война между Афинами и Спартой.

«Фукидид-афинянин описал войну пелопоннесцев с афинянами, как они воевали между собой. Приступил же он к своему труду тотчас после начала военных действий… Война эта стала величайшим потрясением… можно сказать, для большей части человечества» — так, именуя себя в третьем лице, начинает «Историю» Фукидид.

Две «Истории»

Точно так же примерно на 20 лет раньше начал свою «Историю» Геродот: «Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом».

Поводом для написания Геродотом «Истории» тоже была «мировая война» античной ойкумены — почти непрерывная череда греко-персидских войн, длившихся полвека и закончившихся за 18 лет до «мировой войны» Фукидида победой греков, они остановили экспансию персов на запад.

Но для Геродота война была поводом и для того, чтобы изложить все, что ему удалось узнать в ходе его путешествий по эллинским и сопредельным странам и рассказов других путешественников по более отдаленным местам. Греко-персидские войны занимают только половину его «Истории», а ее первая половина — это смесь из мировой истории, начиная с Троянской войны (завершилась в 1225 году до н. э.), географии, этнографии, культурологии, литературоведения и даже биологии, если пользоваться современной классификацией наук, то есть фактически это была первая в мире энциклопедия.

Греко-персидские войны занимают только половину его «Истории», а ее первая половина — это смесь из мировой истории, начиная с Троянской войны (завершилась в 1225 году до н. э.), географии, этнографии, культурологии, литературоведения и даже биологии, если пользоваться современной классификацией наук, то есть фактически это была первая в мире энциклопедия.

Фукидид тоже предваряет свой труд очерком мировой истории до описываемой им войны. В схолиях Ксенофонта (комментариях к тексту Фукидида) это вступление получило название «Археология», закрепившееся потом в исторической науке как название глав 2–19 книги I «Истории» Фукидида.

Краткий курс всемирной истории Фукидида намного короче, но захватывает более древние времена, чем у Геродота. Если пользоваться современной периодизацией, то Фукидид начинает свою «Историю» с крито-микенской цивилизации бронзового века (царя Миноса — 3000–1260 годы до н. э.) и последовательно, через греческие Темные века (Гомеровская эпоха), архаическую Грецию, доходит до современной ему классической Греции, пика ее расцвета во главе с Афинами.

Научный подход

Разница обеих «Историй» очевидна: Геродот писал о более интересных вещах и более занимательно, Фукидид был суше и зануднее. Сегодня это называется научностью. У Геродота ее в современном понимании просто нет. Он с одинаковой легкостью приводит в качестве подтверждения и достоверные источники, и такие: «говорят» и «такой рассказ я сам слышал».

Фукидид такие «источники» исключает сразу. «Что происходило еще раньше, установить точно не было возможности в силу отдаленности от нашего времени»,— пишет он, добавляя, что судить об этом можно только «на основании проверенных и оказавшихся убедительными свидетельств» и «основательная проверка сведений была делом нелегким».

«Как ни затруднительны исторические изыскания, но все же недалек от истины будет тот, кто признает ход событий древности приблизительно таким, как я его изобразил, и предпочтет не верить поэтам, которые преувеличивают и приукрашивают воспеваемые ими события, или историям, которые сочиняют логографы (более изящно, чем правдиво)… Мое исследование при отсутствии в нем всего баснословного, быть может, покажется малопривлекательным. Но… мой труд создан как достояние навеки, а не для минутного успеха у слушателей». Общий тон этого пассажа Фукидида наводит на мысли о поговорке «сам себя не похвалишь…», а его замечание насчет логографов (писателей) — это камень в огород Геродота, что без лишних слов было понятно их современникам. Но объективно история у Фукидида больше отвечает современному представлению об исторической научности.

Но… мой труд создан как достояние навеки, а не для минутного успеха у слушателей». Общий тон этого пассажа Фукидида наводит на мысли о поговорке «сам себя не похвалишь…», а его замечание насчет логографов (писателей) — это камень в огород Геродота, что без лишних слов было понятно их современникам. Но объективно история у Фукидида больше отвечает современному представлению об исторической научности.

Шерше ля фам

По Геродоту глубинной причиной греко-персидских войн, в том числе и последней, которую он описывал, было взятие греками Илиона, точнее, повод Троянской войны — похищение Парисом прекрасной Елены. Как пишет Геродот, «похищение женщин, правда, дело несправедливое, но стараться мстить за похищение, по мнению персов, безрассудно… Ясно ведь, что женщин не похитили бы, если бы те сами того не хотели. По словам персов, жители Азии вовсе не обращают внимания на похищение женщин, эллины же, напротив, ради женщины из Лакедемона собрали огромное войско, а затем переправились в Азию и сокрушили державу Приама. С этого времени персы всегда признавали эллинов своими врагами».

С этого времени персы всегда признавали эллинов своими врагами».

Иными словами, раз уж греки уничтожают целые государства из-за женщины, терпеть таких ненормальных соседей опасно, лучше раз и навсегда с ними покончить.

У Фукидида причина войны между Афинами и Спартой сформулирована проще, мотив был геополитический, без малейшей примеси субъективных эмоций: «Истинным поводом к войне (хотя и самым скрытым), по моему убеждению, был страх лакедемонян (спартанцев.— С. П.) перед растущим могуществом Афин, что и вынудило их воевать».

Афинян Трамп и спартанец Си

С легкой руки современного американского историка Грэма Эллисона из Гарварда эта простая и очевидная даже с обывательской точки зрения причина всех мировых войн получила название Thucydides Trap («ловушки Фукидида»). Своей медийной броскостью и скромным шармом научности эта формулировка понравилась журналистам-международникам, и теперь они помещают в «ловушку Фукидида» всех, кого не лень.

Первым на страницах The New York Times в январе 2011 года в нее попал Ху Цзиньтао и аккуратно был вызволен оттуда Бараком Обамой, сейчас Дональд Трамп изо всех сил тащит из нее Си Цзиньпина, а тот сопротивляется. Путин как президент в «ловушку Фукидида» пока не угодил, но старшее поколение россиян, включая его, уже побывало в роли лакедемонян.

Путин как президент в «ловушку Фукидида» пока не угодил, но старшее поколение россиян, включая его, уже побывало в роли лакедемонян.

В ноябре 1984 года замдиректора ЦРУ по разведке Роберт Гейтс (в будущем министр обороны США при Буше-младшем и Обаме) кратко познакомил с содержанием «Истории» Фукидида членов подкомитета по международной торговле, финансам и безопасности экономики Конгресса США. Дав конгрессменам почувствовать себя афинянами, далее он в своем докладе провел аналогию между СССР и Спартой накануне Пелопоннесской войны. Это не шутка и даже не преувеличение, доклад Гейтса так и назывался: Sparta and the Soviet Union in U. S. Cold War Foreign Policy and Intelligence Analysis («Спарта и Советский Союз во внешней политике США периода холодной войны. Анализ разведданных»). Любой может почитать его в интернете.

Наставник Киссинджера

Геродот и Фукидид были переведены на латинский язык, то есть стали доступны всем европейским ученым, практически одновременно на рубеже XV и XVI веков, но Фукидид долго оставался как бы в тени Геродота. Известность он приобрел только после Второй мировой войны, когда в Лондоне вышла книга «Открытое общество и его враги» Карла Поппера, в которой он назвал Фукидида «величайшим историком, наверное, из всех, какие когда-либо были» и, естественно, постарался это доказать.

Известность он приобрел только после Второй мировой войны, когда в Лондоне вышла книга «Открытое общество и его враги» Карла Поппера, в которой он назвал Фукидида «величайшим историком, наверное, из всех, какие когда-либо были» и, естественно, постарался это доказать.

Карл Поппер был уважаемым ученым и известным человеком, а в «Истории» Фукидида действительно можно увидеть много аналогий с современным миром, в итоге его популярность среди ученых и политиков стремительно выросла. Много позже польский писатель Рышард Капущинский так объяснил этот феномен: «Генералы и государственные деятели любили его: мир, который он рисовал, принадлежал им, эксклюзивному клубу брокеров власти. Не случайно и сегодня Фукидид выступает в качестве духовного наставника в военных академиях, неоконсерваторских мозговых центрах и сочинениях таких людей, как Генри Киссинджер; в то время как Геродот был избран творческой интеллигенцией в качестве пищи для изголодавшейся души».

Двойной портрет отцов истории

Но Геродот со своей «Историей» был первым, а Фукидид, хотя и с ничтожным по историческим меркам разрывом во времени, все-таки вторым. К тому же его «Историю» нельзя было назвать бестселлером, в античном мире его читали в основном ученые, а сочинение Геродота было популярным. Поэтому много лет спустя Цицерон назвал именно Геродота «отцом истории», а вторых отцов не бывает. Тем не менее римляне поставили им обоим общий памятник — двойную герму.

К тому же его «Историю» нельзя было назвать бестселлером, в античном мире его читали в основном ученые, а сочинение Геродота было популярным. Поэтому много лет спустя Цицерон назвал именно Геродота «отцом истории», а вторых отцов не бывает. Тем не менее римляне поставили им обоим общий памятник — двойную герму.

Четырехугольный столб венчал общий бюст Геродота и Фукидида, которые, как сиамские близнецы, срослись затылками и смотрели в диаметрально противоположные стороны. Чтобы не было сомнений, под каждым на его стороне бюста подписали их имена. Сейчас эта символическая герма стоит в Национальном музее археологии в Неаполе. У обоих отреставрированы отколовшиеся носы: у Геродота почти целиком, у Фукидида только кончик.

Пелопонесская гражданская война

Полувековая греко-персидская война, описанная во второй половине «Истории» Геродота, была, по современной терминологии, войной отечественной. Речь шла о выживании Древней Греции как государства (союза государств-полисов) и самих греков как этноса под натиском Персии.

После победы греков слово «мидизм» (персофильство; греки ошибочно переносили этноним «мидийцы» на персов, хотя именно персы отобрали у мидийцев Иран) приобрело отрицательную коннотацию, как слово «коллаборационизм» после Второй мировой войны. Символом мидиста-коллаборанта стал греческий полководец Фемистокл, который перешел на службу к персам и получил в награду от царя Артаксеркса I сатрапию в Персии.

Пелопоннесская война, описанная у Фукидида, была войной гражданской. Ионийские греки, населявшие острова Эгейского моря и побережье Аттики и Малой Азии во главе в Афинами, воевали с континентальными дорийскими греками во главе со Спартой. У афинян и их союзников была демократическая форма правления, в Афинах, например, глава государства-полиса избирался сроком на один (!) год. У спартанцев и их союзников была олигархическая форма правления или просто тирания.

Третьей силой, внешней, была персидская империя. К ней противоборствующие стороны время от времени обращались за помощью материальной и моральной (просьбы о демонстрации персидской военной силы в их интересах), спартанцы — чаще и с большим успехом.

Патриотизм полисный и партийный

У российских историков античности в последние годы заметно растет число исследований, посвященных патриотизму в «Истории» Фукидида, что понятно: научное обоснование патриотизма у нас актуальная тема.

Ионийские греки и особенно афиняне были богаче, чем их противники под предводительством Спарты. У афинян уровень жизни, как материальный, так и культурный, был выше, права и жизнь человека они ценили больше, то есть основой их государственности, выражаясь современным языком, были демократия и либеральный ценности. Они все это ценили, но по-разному. Фукидид в своей истории дает два образца патриотизма афинян.

Первый — в надгробной речи Перикла на похоронах павших на войне солдат: «Наши предки всегда неизменно обитали в этой стране и, передавая ее от поколения к поколению, своей доблестью сохранили ее свободу до нашего времени. И если они достойны хвалы, то еще более достойны ее отцы наши, которые, умножив наследие предков своими трудами, создали столь великую державу, какой мы владеем, и оставили ее нам, ныне живущему поколению… Я желал бы показать, что в нашей борьбе мы защищаем нечто большее, чем люди, лишенные подобного достояния. .. Эти герои не утратили мужества, презрели наслаждение богатством или надежду разбогатеть когда-либо и не отступили и перед опасностью. Отмщение врагу они поставили выше всего, считая величайшим благом положить жизнь за родину».

.. Эти герои не утратили мужества, презрели наслаждение богатством или надежду разбогатеть когда-либо и не отступили и перед опасностью. Отмщение врагу они поставили выше всего, считая величайшим благом положить жизнь за родину».

Вторая речь о патриотизме в его «Истории» принадлежит афинскому полководцу Алкивиаду, проигравшему сражение за Сицилию и перешедшему на сторону спартанцев и так объяснявшему им причины этого: «Ведь мы, Алкмеониды, всегда были врагами тиранов; под словом “народная партия” понимают все, что противодействует господству одного человека, и поэтому наша семья всегда стояла во главе народной партии. …Конечно, как и все здравомыслящие люди, мы понимали, что представляет собой демократия, и у меня не меньше оснований, чем у кого-либо другого, бранить ее. Впрочем, об этом общепризнанном безрассудстве ничего нового не скажешь. Тем не менее мы считали рискованным изменять форму правления, когда враги, подобные вам, стоят у ворот… Пока я безопасно пользовался гражданскими правами, я любил отечество, но в теперешнем моем положении, после того как мне нанесли тяжелую и несправедливую обиду, я — уже не патриот. Впрочем, я полагаю, что даже и теперь я не иду против отечества, так как у меня его нет, но стремлюсь вновь обрести его. …Немедленно отправьте экспедицию в Сицилию и выступайте походом в Аттику. Подоспев на помощь с небольшим отрядом, вы… раз и навсегда покончите с могуществом афинян. Таким образом, и впредь вы будете жить в мире и безопасности в вашей стране и стоять во главе всей Эллады, которая подчинится вам добровольно и с любовью, а не по принуждению».

Впрочем, я полагаю, что даже и теперь я не иду против отечества, так как у меня его нет, но стремлюсь вновь обрести его. …Немедленно отправьте экспедицию в Сицилию и выступайте походом в Аттику. Подоспев на помощь с небольшим отрядом, вы… раз и навсегда покончите с могуществом афинян. Таким образом, и впредь вы будете жить в мире и безопасности в вашей стране и стоять во главе всей Эллады, которая подчинится вам добровольно и с любовью, а не по принуждению».

Чего не понял Фукидид

Как ученый Фукидид не комментирует в своей «Истории» эти две речи, просто дает их дословно. Отношение к ним он выразил своей жизнью. Точно так же, как Алкивиад, он, командуя афинской эскадрой, проиграл сражение за стратегически важный город Амфиполь (через него в Афины шел импорт леса для строительства трирем). Но в отличие от Алкивиада не бежал к врагу, а явился на суд в Афины. Суд приговорил его к изгнанию, а когда спустя 20 лет вернулся в Афины, он почти сразу умер. Некоторые античные, а также современные историки считают, что его убили как одного из виновников поражения афинян в войне, точно так же, как убили за это вернувшего в Афины после войны Алкивиада.

Победили спартанцы, правда, при этом сами попали в зависимость от Персии, а в Греции появился новый центр объединительной силы — Македония, которая спустя век поглотила всю Грецию, а заодно Персию и еще полмира. А еще через век Греция стала одной из провинций Римской республики, где еще через сто лет уже упоминавшийся выше Цицерон кратко сформулировал то, что в своей речи пространно пытался объяснить Алкивиад и что так и не понял до последнего момента своей жизни Фукидид: ubi bene, ibi patria. Родина там, где хорошо.

Сергей Петухов

Какого древнегреческого историка называют отцом истории. Геродот

Текущая страница: 1 (всего у книги 52 страниц)

Шрифт:

100%

+

Геродот

История Древней Греции

Серия «Иллюстрированная история»

© Ф. Мищенко, перевод на русский язык

© ООО «Издательство АСТ», 2017

* * *

Геродот (около 484 г. до н. э. – около 425 г. до н. э.) – древнегреческий историк, автор первого сохранившегося полномасштабного исторического трактата «История», еще в древности причисленного к выдающимся произведениям историографии. На основе различных документов, собственных богатых жизненных наблюдений, рассказов очевидцев, трудов предшественников, легенд, мифов, преданий Геродот создал цельное и глубокое произведение, в котором документальность гармонично сочетается с художественностью.

На основе различных документов, собственных богатых жизненных наблюдений, рассказов очевидцев, трудов предшественников, легенд, мифов, преданий Геродот создал цельное и глубокое произведение, в котором документальность гармонично сочетается с художественностью.

Грандиозный труд стал первым подлинно историческим произведением и дал право автору на почетное имя «отца истории».

Наставнику своему, Андрею Даниловичу Юркевичу, учителю гимназии, с признательностью посвящает автор и переводчик

Геродот и место его в древнеэллинской образованности

Современная наука может смело гордиться тем, между прочим, что ей удалось открыть истину там, где почтенный эллинский исследователь вынужден был довольствоваться лишь ловким опросом сомнительных свидетелей и сличением их небрежных и невежественных показаний.

Дж. Магаффи. История классического периода греческой литературы

I

В истории не одной только эллинской, но вообще европейской образованности Геродот занимает выдающееся место. Он стоит на перепутье двух настроений общественной мысли: скептицизма, свободной критики, деятельной любознательности, с одной стороны, легковерия и благоговейного отношения к унаследованному от предков достоянию – с другой. Кроме того, в труде Геродота отразились ярко и в изобилии те свойства эллинского ума и характера, благодаря которым древняя Эллада сделалась на многие века наставницей человечества как в области искусства и науки, так и в сфере общественных и политических отношений. По всей справедливости Геродота можно считать одним из наиболее типичных представителей не только историографии, но известного периода умственного развития вообще. В настоящем предисловии мы желали бы выяснить для читателя положение Геродота в истории древнеэллинской литературы в связи с другими сторонами жизни его современников.

Он стоит на перепутье двух настроений общественной мысли: скептицизма, свободной критики, деятельной любознательности, с одной стороны, легковерия и благоговейного отношения к унаследованному от предков достоянию – с другой. Кроме того, в труде Геродота отразились ярко и в изобилии те свойства эллинского ума и характера, благодаря которым древняя Эллада сделалась на многие века наставницей человечества как в области искусства и науки, так и в сфере общественных и политических отношений. По всей справедливости Геродота можно считать одним из наиболее типичных представителей не только историографии, но известного периода умственного развития вообще. В настоящем предисловии мы желали бы выяснить для читателя положение Геродота в истории древнеэллинской литературы в связи с другими сторонами жизни его современников.

Марк Туллий Цицерон

Прежде всего заметим, что почетное звание «отца истории», присвоенное Геродоту Цицероном и сохраняемое за ним до наших дней, может быть удерживаемо лишь с значительными оговорками. Во-первых, в последовательном развитии эллинской историографии ему принадлежит скорее серединное, центральное, а ни в каком случае не передовое положение. Действительно, историки, по времени следовавшие за ним в различных направлениях, могли находить у него и исходные пункты, и отчасти руководящие приемы для собственной литературной деятельности, но вместе с тем труд его представлял собою лишь наиболее выдающееся, почти единовременное явление в целом ряде более или менее удачных и талантливых опытов истории. В числе этих последних были и географико-этнографические, и исторические сочинения милетянина Гекатея, человека обширной учености и с несомненной наклонностью к критике народных преданий и действительных житейских отношений. Вот почему известный дублинский профессор Магаффи полагает, что Гекатей Милетский имеет гораздо больше права, нежели кто-нибудь, называться отцом эллинской истории. Другой английский ученый, Мьюр, замечает, что с Геродотом из-за титула «отец истории» мог бы с успехом поспорить более ранний историк Харон из Лампсака.

Во-первых, в последовательном развитии эллинской историографии ему принадлежит скорее серединное, центральное, а ни в каком случае не передовое положение. Действительно, историки, по времени следовавшие за ним в различных направлениях, могли находить у него и исходные пункты, и отчасти руководящие приемы для собственной литературной деятельности, но вместе с тем труд его представлял собою лишь наиболее выдающееся, почти единовременное явление в целом ряде более или менее удачных и талантливых опытов истории. В числе этих последних были и географико-этнографические, и исторические сочинения милетянина Гекатея, человека обширной учености и с несомненной наклонностью к критике народных преданий и действительных житейских отношений. Вот почему известный дублинский профессор Магаффи полагает, что Гекатей Милетский имеет гораздо больше права, нежели кто-нибудь, называться отцом эллинской истории. Другой английский ученый, Мьюр, замечает, что с Геродотом из-за титула «отец истории» мог бы с успехом поспорить более ранний историк Харон из Лампсака. Во всяком случае, без риска ошибиться можно сказать, что появлению Геродота на литературном поприще не только предшествовала, но и содействовала целая школа историков, главным местом действия которых был Милет, первенствовавший в эллинском мире во всех отношениях до начала V века до Р. X.

Во всяком случае, без риска ошибиться можно сказать, что появлению Геродота на литературном поприще не только предшествовала, но и содействовала целая школа историков, главным местом действия которых был Милет, первенствовавший в эллинском мире во всех отношениях до начала V века до Р. X.

Гомер. Мраморный бюст

Во-вторых, наименование «отцом истории» эллинского писателя второй половины V века до Р. X., если принимать наименование это безусловно, как бы закрепляет и освящает не совсем точное представление об эллинской историографии, то представление, согласно которому исторический вид литературы начался для эллинов лишь в весьма позднее время, примерно не раньше половины VI века до Р. X. Подобное представление резко противоречит всем нашим сведениям о патриотизме древнего эллина, о той ревности, какую он всегда обнаруживал к прославлению родины и к достойному чествованию выдающихся услугами личностей с одной стороны, к примерам предков и к предстоящему отношению потомков – с другой. Достаточно напомнить, как нередко уже Гомер внушал своим героям заботливость о доброй славе или страх позора у потомков1

Достаточно напомнить, как нередко уже Гомер внушал своим героям заботливость о доброй славе или страх позора у потомков1

См. «Илиада», II, 119; III, 287, 460; VI, 358; XXII, 305; «Одиссея», III, 204; VIII, 580; XI, 433; XXI, 255; XXIV, 433.

И как часто в позднейшее время внимание к оценке будущих поколений служило для эллина одним из сильнейших стимулов деятельности на пользу и во славу родины. При наличии подобного настроения древний эллин должен был живо интересоваться и прошлыми судьбами своего маленького отечества, и сохранением важнейших событий в памяти современников и потомства.