Содержание

Почему вращаются планеты. Почему вращается Земля? Почему день сменяется ночью

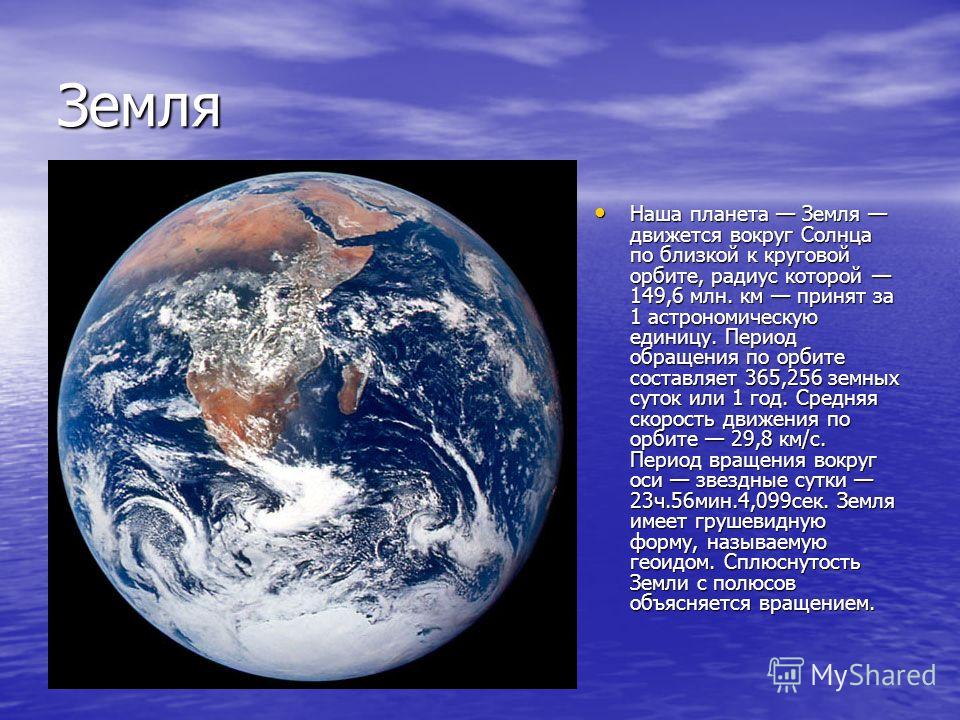

Сегодня нет ни малейших сомнений в том, что Земля вращается вокруг Солнца. Если еще не так давно, в масштабах истории Вселенной, люди были уверены, что центром нашей галактики является Земля, то сегодня нет никаких сомнений, что все происходит с точностью до наоборот.

И сегодня мы разберёмся с тем, почему Земля и все остальные планеты движутся вокруг Солнца.

Почему планеты вращаются вокруг Солнца

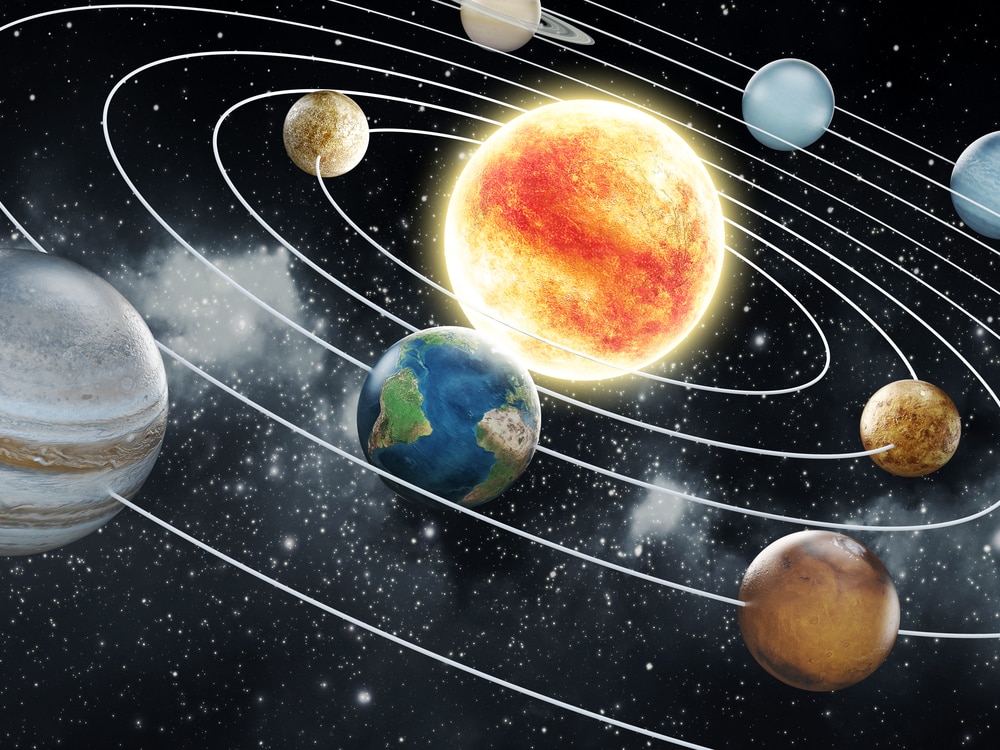

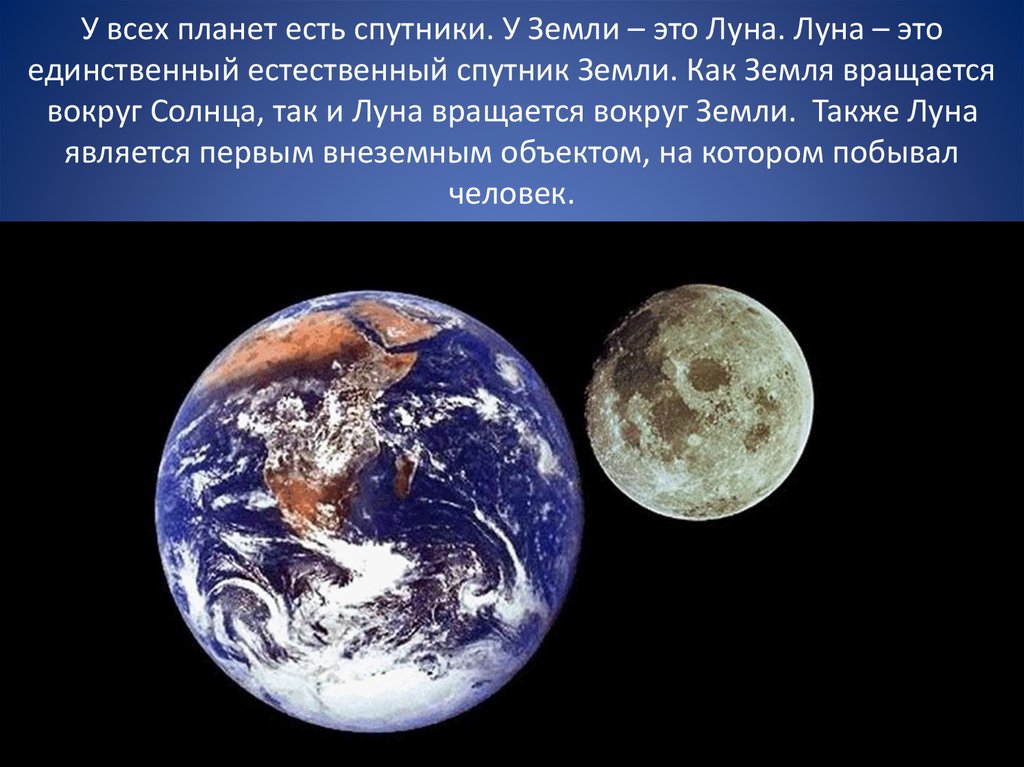

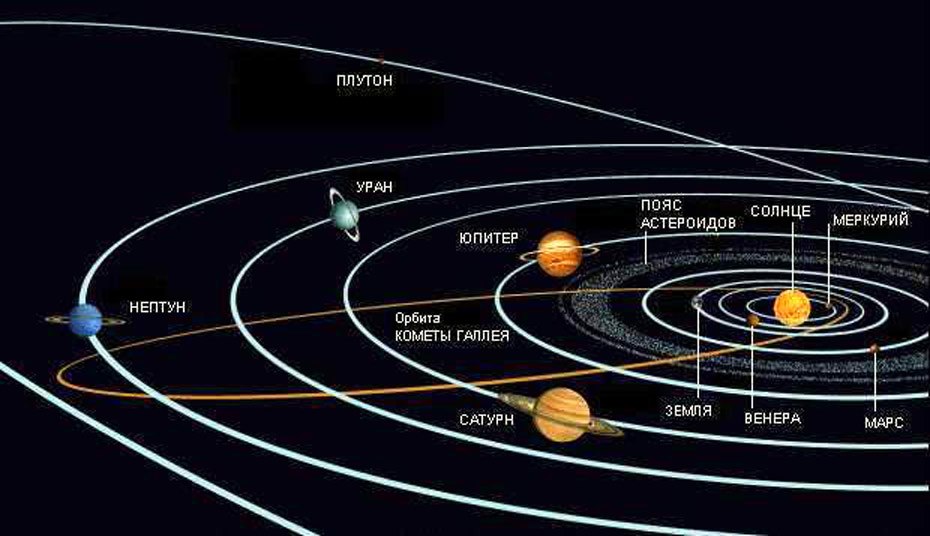

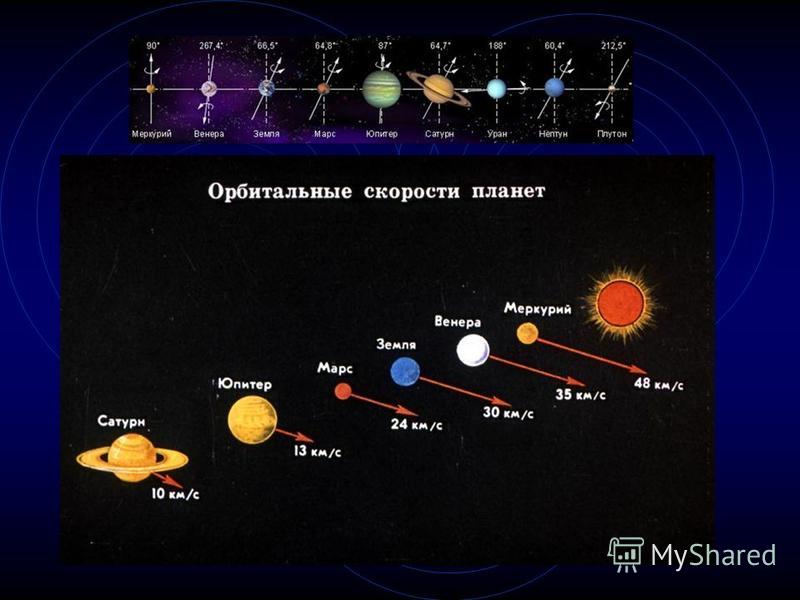

Как Земля, так и все остальные планеты нашей солнечной системы движутся по своей траектории вокруг Солнца. Скорость их движения и траектория могут быть разными, однако все они держатся у нашего естественного светила.

Наша задача заключается в том, чтобы максимально просто и доступно разобраться с тем, почему именно Солнце стало центром вселенной, притягивающим к себе все остальные небесные тела.

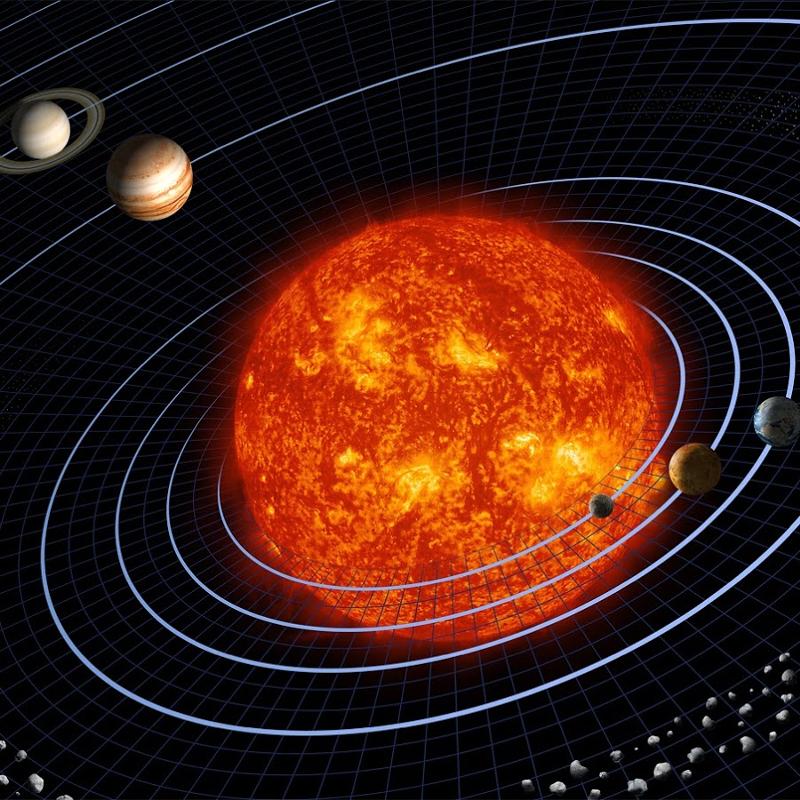

Начнем мы с того, что Солнце является самым крупным объектом в нашей галактике. Масса нашего светила в разы превышает массу всех остальных тел в совокупности. А в физике, как известно, действует сила всемирного тяготения, которую никто не отменял, в том числе, и для Космоса. Ее закон гласит, что тела с меньшей массой притягиваются к телам с большей массой. Именно поэтому все планеты, спутники и другие космические объекты и притягиваются к Солнцу, самому крупному из них.

А в физике, как известно, действует сила всемирного тяготения, которую никто не отменял, в том числе, и для Космоса. Ее закон гласит, что тела с меньшей массой притягиваются к телам с большей массой. Именно поэтому все планеты, спутники и другие космические объекты и притягиваются к Солнцу, самому крупному из них.

Сила тяготения, к слову, аналогичным образом работает и на Земле. Вспомните, например, что происходит с теннисным мячиком, брошенным в воздух. Он падает, притягиваясь к поверхности нашей планеты.

Понимая принцип стремления планет к Солнцу, возникает очевидный вопрос: почему они не падают на поверхность звезды, а движутся вокруг нее по собственной траектории.

И этому также имеется вполне доступное объяснение. Все дело в том, что Земля и другие планеты пребывают в постоянном движении. И, чтобы не вдаваться в формулы и научные разглагольствования, приведем еще один простой пример. Вновь возьмем теннисный мяч и представим, что вы смогли бросить его вперед с такой силой, которая недоступна никому из людей. Этот мяч будет лететь вперед, продолжая падать вниз, притягиваясь к Земле. Однако Земля, как вы помните, имеет форму шара. Таким образом, мяч сможет летать вокруг нашей планеты по определенной траектории бесконечно, притягиваясь к поверхности, но двигаясь так быстро, что траектория его движения будет постоянно огибать окружность земного шара.

Этот мяч будет лететь вперед, продолжая падать вниз, притягиваясь к Земле. Однако Земля, как вы помните, имеет форму шара. Таким образом, мяч сможет летать вокруг нашей планеты по определенной траектории бесконечно, притягиваясь к поверхности, но двигаясь так быстро, что траектория его движения будет постоянно огибать окружность земного шара.

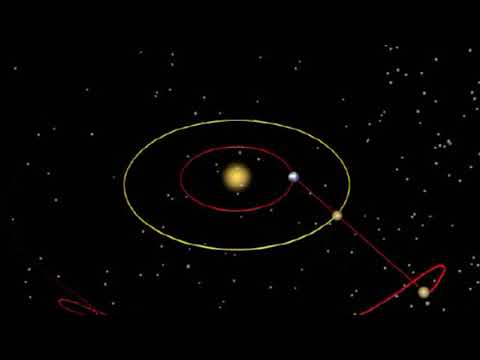

Аналогичная ситуация происходит и в Космосе, где всё и все вращаются вокруг Солнца. Что же касается орбиты каждого из объектов, то траектория их движения зависит от скорости и массы. А эти показатели у всех объектов, как вы понимаете, разные.

Вот почему Земля и другие планеты движутся вокруг Солнца, и никак иначе.

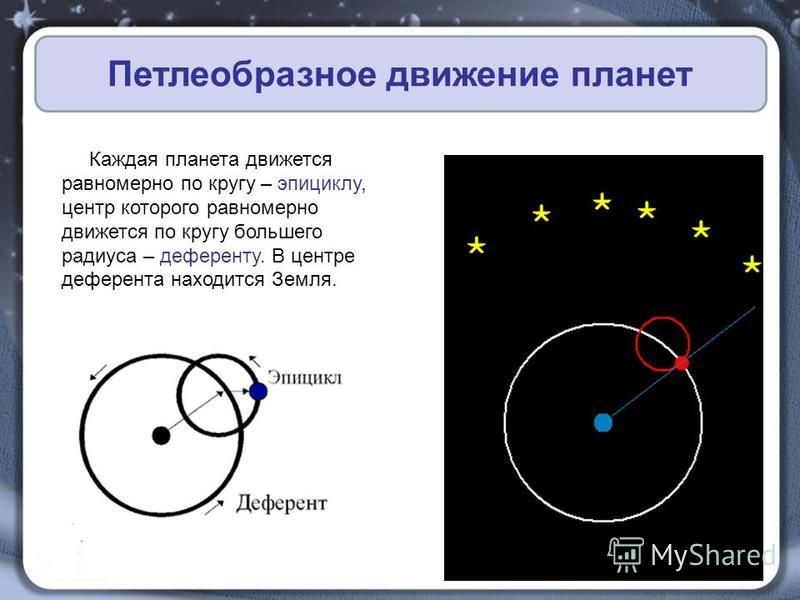

Еще в стародавние времена ученые мужи начали понимать, что не Солнце вращается вокруг нашей планеты, а все происходит с точностью наоборот. Точку в этом спорном для человечества факте поставил Николай Коперник. Польский астроном создал свою гелиоцентрическую систему, в которой убедительно доказал, что Земля не является центром Вселенной, а все планеты, по его твердому убеждению, вращаются по орбитам вокруг Солнца. Работа польского ученого «О вращении небесных сфер», была издана в немецком Нюрнберге в 1543 году.

Работа польского ученого «О вращении небесных сфер», была издана в немецком Нюрнберге в 1543 году.

Представления о том, как расположены планеты на небосводе первым в своем трактате «Великое математическое построение по астрономии», высказал древнегреческий астроном Птолемей. Он первым предположил, что они совершают свои движения по кругу. Но Птолемей ошибочно считал, что все планеты, а также Луна и Солнце движутся вокруг Земли. До работы Коперника его трактат считался общепринятым как в арабском, так и западном мире.

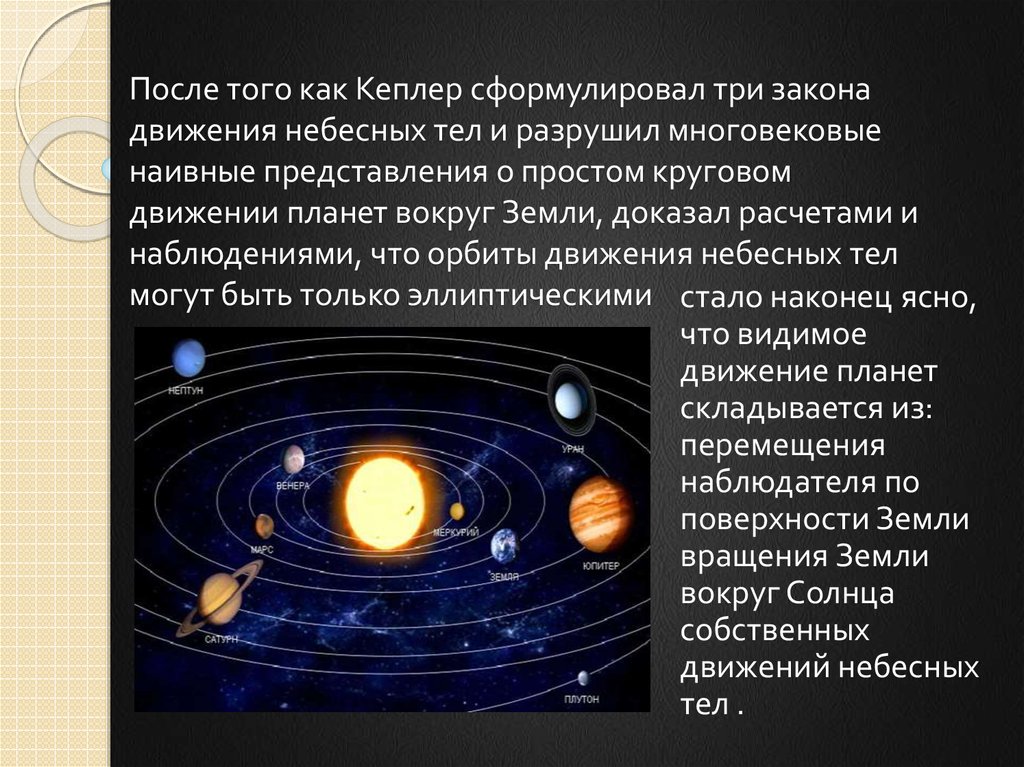

От Браге до Кеплера

После смерти Коперника его труды продолжил датчанин Тихо Браге. Астроном, являющийся весьма состоятельным человеком, оборудовал принадлежащий ему остров, внушительными бронзовыми кругами, на которые наносил результаты наблюдения за небесными телами. Результаты, полученные Браге, помогли в исследовании математику Иоганну Кеплеру. Движение планет Солнечной системы именно немец систематизировал и вывел три своих знаменитых закона.

От Кеплера до Ньютона

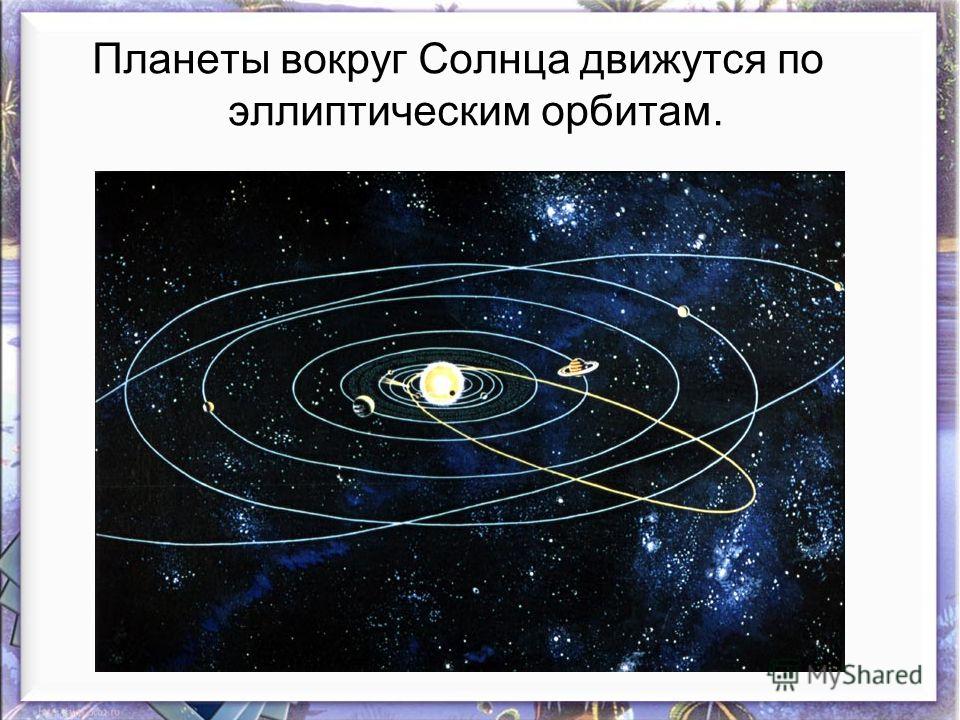

Кеплер впервые доказал, что все 6 известных к тому времени планет двигаются вокруг Солнца не по кругу, а по эллипсам. Англичанин Исаак Ньютон, открыв закон всемирного тяготения, существенно продвинул представления человечества об эллиптических орбитах небесных тел. Его объяснения, что приливы и отливы на Земле происходят под влиянием Луны, оказались убедительными для научного мира.

Вокруг Солнца

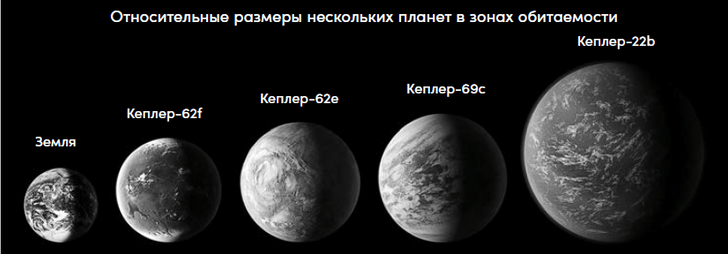

Сравнительные размеры крупнейших спутников Солнечной системы и планет Земной группы.

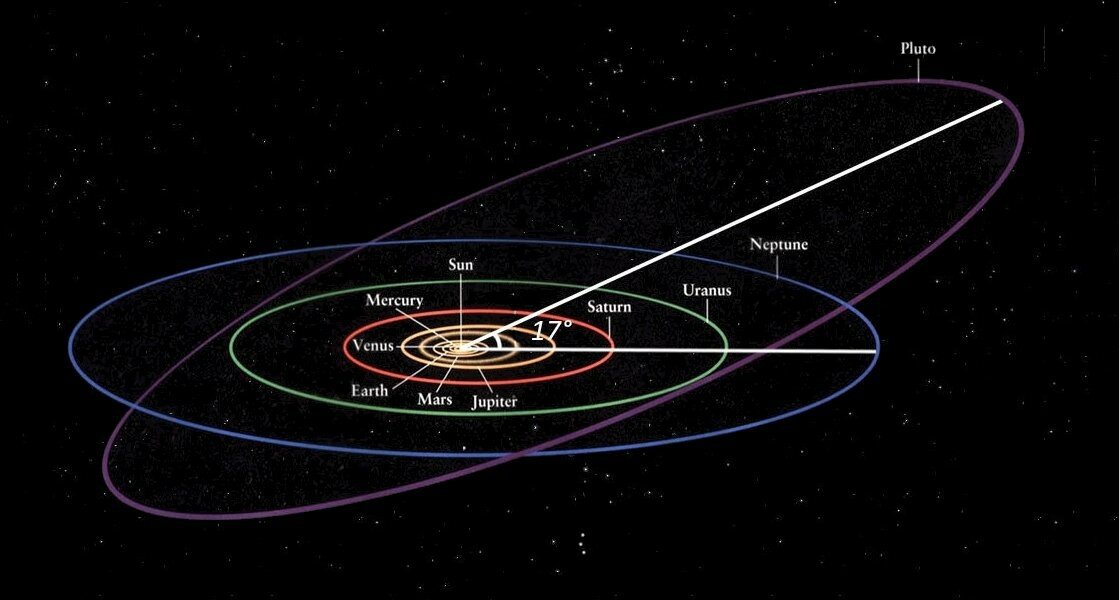

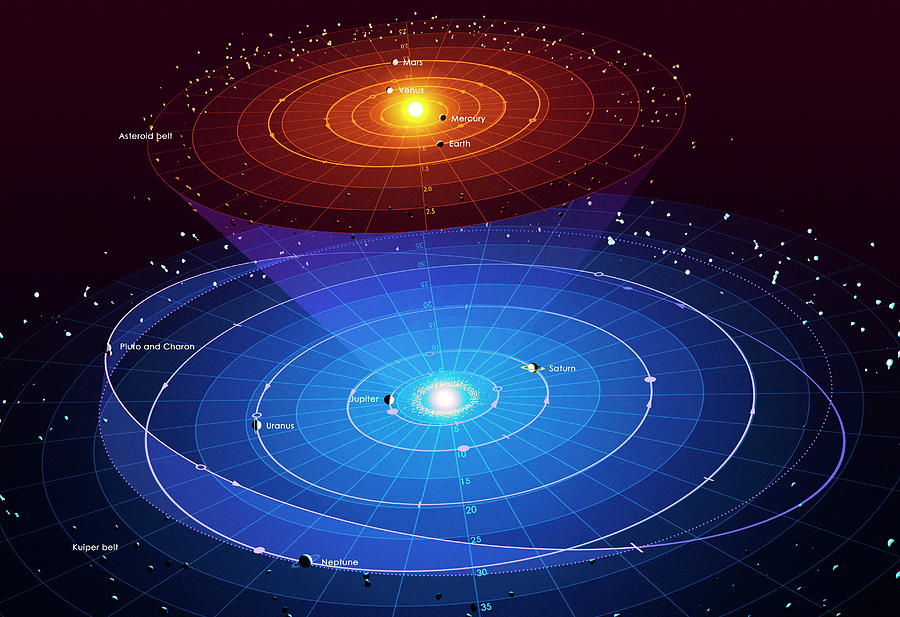

Срок, за который планеты совершают полный оборот вокруг Солнца, естественно различный. У Меркурия, самой ближней к звезде, он составляет 88 земных суток. Наша Земля проходит цикл за 365 дней и 6 часов. Самая крупная в Солнечной системе планета Юпитер завершает свой оборот за 11,9 земных лет. Ну а у Плутона, — наиболее удаленной от Солнца планеты оборот и вовсе составляет 247,7 года.

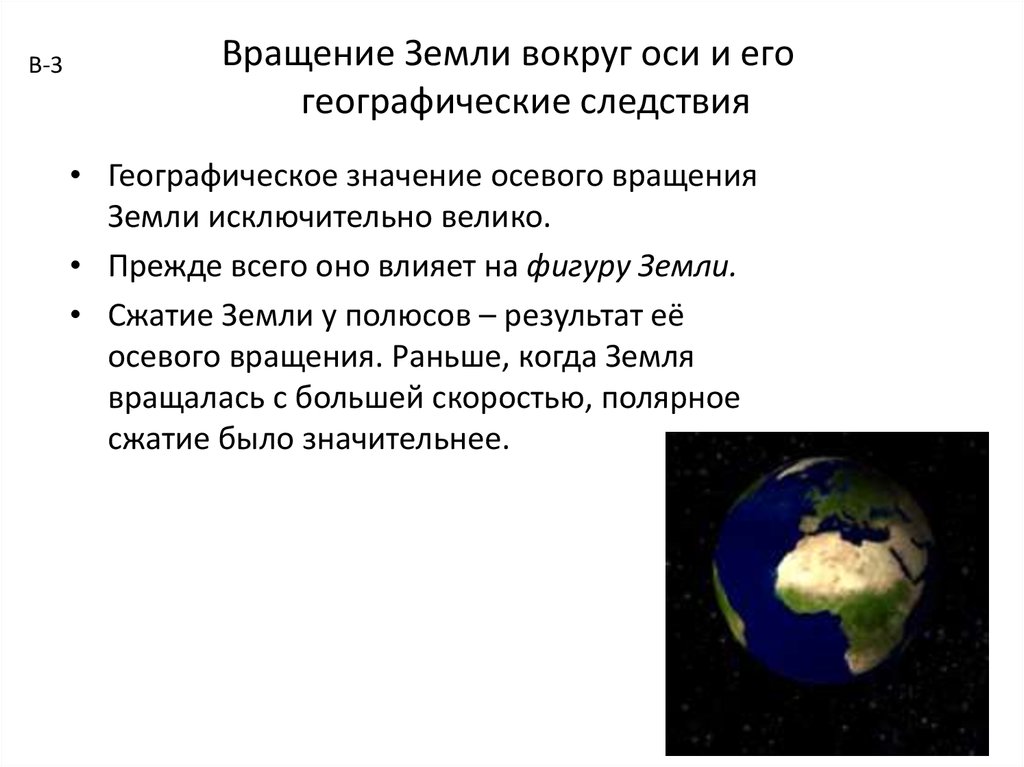

Следует также учесть, что все планеты в нашей Солнечной системе движутся, не вокруг светила, а вокруг так называемого центра масс. Каждая при этом, вращаясь вокруг своей оси, слегка раскачиваются (подобно юле). К тому же и сама ось может ненамного смещаться.

Каждая при этом, вращаясь вокруг своей оси, слегка раскачиваются (подобно юле). К тому же и сама ось может ненамного смещаться.

Благодаря астрономическим наблюдениям нам известно, что все планеты Солнечной системы вращаются вокруг собственной оси

. И еще известно, что все планеты имеют тот или иной угол наклона оси вращения к плоскости эклиптики

. Также известно, что в течение года каждое из двух полушарий любой из планет изменяет свое расстояние до , но к концу года положение планет относительно Солнца оказывается тем же, что и год назад (или, точнее будет сказать, почти тем же). Есть также такие факты, которые астрономам неизвестны, но которые тем не менее существуют. Так, например, происходит постоянное, но плавное изменение угла наклона оси у любой планеты. Угол возрастает. И, помимо этого, происходит постоянное и плавное увеличение расстояния между планетами и Солнцем. Есть ли связь между всеми перечисленными явлениями?

Ответ — да, несомненно. Все эти явления обусловлены существованием у планет как Полей Притяжения

, так и Полей Отталкивания

, особенностями их расположения в составе планет, а также изменением их величины. Мы так привыкли к тому знанию, что наша вращается вокруг своей оси

Мы так привыкли к тому знанию, что наша вращается вокруг своей оси

, а также к тому, что северное и южное полушария планеты в течение года то отдаляются, то приближаются к Солнцу. И с остальными планетами все обстоит так же. Но почему планеты так себя ведут? Что ими движет? Начнем с того, что любую из планет можно сравнить с яблоком, насаженным на вертел и поджаривающимся на огне. Роль «огня» в данном случае выполняет Солнце, а «вертелом» является ось вращения планеты. Конечно, люди чаще поджаривают мясо, но здесь обратимся к опыту вегетарианцев, потому как фрукты часто имеют округлую форму, которая сближает их с планетами. Если мы поджариваем яблоко над огнем, мы не обращаем его вокруг источника пламени. Вместо этого мы вращаем яблоко, а также меняем положение вертела относительно огня. То же самое происходит и с планетами. Они вращаются и меняют в течение года положение «вертела» относительно Солнца, прогревая таким образом свои «бока».

Причина, по которой планеты вращаются вокруг своих осей, а также в течение года их полюса периодически изменяют расстояние до Солнца, приблизительно такая же, по которой мы поворачиваем яблоко над огнем

. Аналогия с вертелом здесь выбрана неслучайно. Мы всегда держим над огнем наименее прожаренную (наименее прогретую) область яблока. Планеты также всегда стремятся повернуться к Солнцу своей наименее прогретой стороной, суммарное Поле Притяжения которой максимальное по сравнению с остальными сторонами. Однако выражение «стремятся повернуться» не означает, что так оно и происходит на самом деле. Вся беда в том, что любая из планет одно временно обладает сразу двумя сторонами, стремление которых к Солнцу наибольшее. Это полюса планеты. Это означает, что с самого момента рождения планеты оба полюса одновременно стремились занять такое положение, чтобы оказаться ближе всего к Солнцу.

Аналогия с вертелом здесь выбрана неслучайно. Мы всегда держим над огнем наименее прожаренную (наименее прогретую) область яблока. Планеты также всегда стремятся повернуться к Солнцу своей наименее прогретой стороной, суммарное Поле Притяжения которой максимальное по сравнению с остальными сторонами. Однако выражение «стремятся повернуться» не означает, что так оно и происходит на самом деле. Вся беда в том, что любая из планет одно временно обладает сразу двумя сторонами, стремление которых к Солнцу наибольшее. Это полюса планеты. Это означает, что с самого момента рождения планеты оба полюса одновременно стремились занять такое положение, чтобы оказаться ближе всего к Солнцу.

Да-да, когда мы говорим о притяжении планеты к Солнцу, следует учитывать, что разные области планеты притягиваются к нему по-разному, т.е. в разной мере. В наименьшей — экватор. В наибольшей — полюса. Обратите внимание -полюсов два. Т.е. сразу две области стремятся оказаться на одинаковом расстоянии от центра Солнца. Полюса на всем протяжении существования планеты продолжают балансировать

Полюса на всем протяжении существования планеты продолжают балансировать

, постоянно конкурируя друг с другом за право занять положение ближе к Солнцу. Но даже если один полюс временно побеждает и оказывается ближе к Солнцу по сравнению с другим, этот, другой, продолжает его «пасти», стремясь повернуть планету таким образом, чтобы самому оказаться ближе к светилу. Эта борьба двух полюсов прямым образом отражается на поведении всей планеты в целом. Полюсам трудно приблизиться к Солнцу. Однако существует фактор, облегчающий им задачу. Этот фактор — существование угла наклона вращения к плоскости эклиптики

.

Однако в самом начале жизни планет у них не было никакого наклона оси. Причина появления наклона — притяжение одного из полюсов планеты одним из полюсов Солнца.

Рассмотрим, как появляется наклон осей планет?

Когда вещество, из которого образуются планеты, выбрасывается из Солнца, необязательно выброс происходит в плоскости экватора Солнца. Даже небольшое отклонение от плоскости экватора Солнца приводит к тому, что образовавшаяся планета к одному из полюсов Солнца оказывается ближе, чем к другому. А если говорить точнее, то только один из полюсов образовавшейся планеты оказывается ближе к одному из полюсов Солнца. По этой причине именно этот полюс планеты испытывает большее притяжение со стороны полюса Солнца, к которому он оказался ближе.

А если говорить точнее, то только один из полюсов образовавшейся планеты оказывается ближе к одному из полюсов Солнца. По этой причине именно этот полюс планеты испытывает большее притяжение со стороны полюса Солнца, к которому он оказался ближе.

В итоге одно из полушарий планеты сразу же повернулось в направлении Солнца. Так у планеты появился первоначальный наклон оси вращения. То полушарие, которое оказалось ближе к Солнцу, соответственно, сразу начало получать больше солнечного излучения. И из-за этого данное полушарие с самого начала стало прогреваться в большей мере. Больший прогрев одного из полушарий планеты становится причиной того, что суммарное Поле Притяжения этого полушария уменьшается. Т.е. в ходе прогрева приблизившегося к Солнцу полушария стало уменьшаться его стремление приблизиться к полюсу Солнца, притяжение которого заставило планету наклониться. И чем больше прогревалось это полушарие, тем больше выравнивалось стремление обоих полюсов планеты — каждого к своему ближайшему полюсу Солнца. В результате прогревающееся полушарие все больше отворачивалось от Солнца, а более охлажденное начинало приближаться. Но обратите внимание, как происходила (и происходит) эта смена полюсов. Очень своеобразно.

В результате прогревающееся полушарие все больше отворачивалось от Солнца, а более охлажденное начинало приближаться. Но обратите внимание, как происходила (и происходит) эта смена полюсов. Очень своеобразно.

После того как планета сформировалась из вещества, выброшенного Солнцем, и теперь обращается вокруг него, она сразу же начинает нагреваться солнечным излучением. Этот нагрев заставляет ее вращаться вокруг собственной оси. Первоначально никакого наклона оси вращения не было. Из-за этого экваториальная плоскость прогревается в наибольшей мере. Из-за этого именно в экваториальной области неисчезающее Поле Отталкивания появляется в первую очередь и его величина наибольшая с самого начала. В прилегающих к экватору областях со временем также появляется неисчезающее Поле Отталкивания. Величину площади областей, на которых есть Поле Отталкивания, демонстрирует угол наклона оси.

Но у Солнца тоже есть постоянно существующее Поле Отталкивания. И, как и у планет, в области экватора Солнца величина его Поля Отталкивания наибольшая. А так как все планеты в момент выброса и образования оказывались приблизительно в области экватора Солнца, то они таким образом обращались в зоне, где Поле Отталкивания Солнца наибольшее. Именно из-за этого, из-за того что произойдет столкновение наибольших по величине Полей Отталкивания Солнца и планеты, смена положения полушарий планеты не может происходить по вертикали. Т.е. нижнее полушарие не может просто пойти назад и вверх, а верхнее — вперед и вниз.

А так как все планеты в момент выброса и образования оказывались приблизительно в области экватора Солнца, то они таким образом обращались в зоне, где Поле Отталкивания Солнца наибольшее. Именно из-за этого, из-за того что произойдет столкновение наибольших по величине Полей Отталкивания Солнца и планеты, смена положения полушарий планеты не может происходить по вертикали. Т.е. нижнее полушарие не может просто пойти назад и вверх, а верхнее — вперед и вниз.

Планета в процессе смены полушарий следует «обходному маневру». Она совершает поворот таким образом, что ее собственное экваториальное Поле Отталкивания в наименьшей мере сталкивается с экваториальным Полем Отталкивания Солнца. Т.е. плоскость, в которой проявляется экваториальное Поле Отталкивания планеты, оказывается под углом к плоскости, в которой проявляется экваториальное Поле Отталкивания Солнца. Это позволяет планете сохранять имеющееся расстояние до Солнца. В противном случае, если бы совпали плоскости, в которых проявляются Поля Отталкивания планеты и Солнца, планета была бы резко отброшена от Солнца.

Вот так планеты и производят смену положения своих полушарий относительно Солнца — бочком, бочком…

Время от летнего солнцестояния до зимнего для любого из полушарий представляет собой период постепенного нагрева этого полушария. Соответственно, время от зимнего солнцестояния до летнего — это период постепенного охлаждения. Сам момент летнего солнцестояния соответствует наи- меньшей суммарной температуре химических элементов данного полушария.

А момент зимнего солнцестояния соответствует наибольшей суммарной температуре химических элементов в составе данного полушария. Т.е. в моменты летнего и зимнего солнцестояний к Солнцу обращено то полушарие, которое наиболее охлаждено в этот момент. Удивительно,не правда ли? Ведь все, как нам говорит наш житейский опыт, должно быть наоборот. Ведь летом тепло, а зимой холодно. Но в данном случае речь идет не о температуре поверхностных слоев планеты, а о температуре всей толщи вещества.

А вот моменты весеннего и осеннего равноденствий как раз соответствуют времени, когда суммарные температуры обоих полушарий равны. Именно поэтому в это время оба полушария находятся на одинаковом расстоянии от Солнца.

Именно поэтому в это время оба полушария находятся на одинаковом расстоянии от Солнца.

И еще напоследок скажу несколько слов о роли нагрева планет солнечным излучением. Давайте проведем небольшой мысленный эксперимент, в ходе которого посмотрим, что происходило бы, если бы звезды не испускали элементарные частицы и не нагревали тем самым окружающие их планеты. Не нагревай Солнце планеты, они все всегда были бы повернуты к Солнцу одной стороной, как Луна, спутник Земли, всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Отсутствие нагрева, во-первых, лишало бы планеты необходимости вращаться вокруг собственной оси. Во-вторых, не будь нагрева, не происходило бы в течение года последовательного поворота планет к Солнцу то одним, то другим полушарием.

В-третьих, не существуй нагрева планет Солнцем, ось вращения планет не наклонялась бы к плоскости эклиптики. Хотя при всем при этом планеты продолжали бы обращаться вокруг Солнца (вокруг звезды). И, в-четвертых, планеты не увеличивали бы постепенно расстояние до .

Татьяна Данина

Теория о мире, как геоцентрической системе, в былые времена не раз подвергалась критике и сомнениям. Известно, что над доказательством этой теории трудился Галилео Галилей. Это ему принадлежит вошедшая в историю фраза: «И все-таки она вертится!». Но всё же не ему удалось это доказать, как думают многие, а Николаю Копернику, который в 1543 написал трактат о движении небесных тел вокруг Солнца. Удивительно, но, несмотря на все эти доказательства, о круговом ходе Земли вокруг огромного светила, в теории остаются ещё открытые вопросы о причинах, побуждающих её к этому движению.

Причины движения

Средневековье позади, когда люди считали нашу планету неподвижной, и ее движения уже никто не оспаривает. А вот причины, по которым Земля направляется в путь вокруг Солнца, доподлинно неизвестны. Выдвинуто три теории:

- инертное вращение;

- магнитные поля;

- воздействие солнечного излучения.

Существуют и другие, но они не выдерживают критики. Интересно и то, что вопрос: «В какую сторону вращается Земля вокруг огромного небесного светила?», тоже недостаточно корректен. Ответ на него получен, но он точен лишь относительно общепринятого ориентира.

Интересно и то, что вопрос: «В какую сторону вращается Земля вокруг огромного небесного светила?», тоже недостаточно корректен. Ответ на него получен, но он точен лишь относительно общепринятого ориентира.

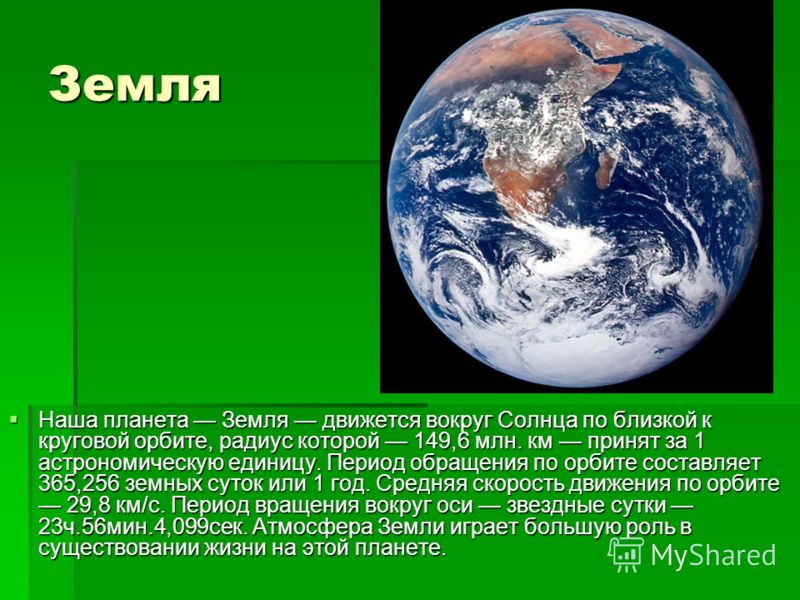

Солнце — это огромная звезда, вокруг которой сосредоточена жизнь в нашей планетарной системе. Все эти планеты совершают ход вокруг Солнца по своим орбитам. Земля движется по третьей орбите. Изучая вопрос: «В какую сторону вращается Земля по орбите?», учёные сделали множество открытий. Они поняли, что сама орбита не идеальна, поэтому наша зелёная планета находится от Солнца в разных её точках на отличных друг от друга расстояниях. Поэтому было высчитано среднее значение: 149 600 000 км.

Ближе всего Земля к Солнцу 3 января, а дальше — 4 июля. С этими явлениями связывают понятия: наименьший и наибольший временной день в году, по отношению к ночи. Изучая всё тот же вопрос: «В какую сторону вращается Земля по своей солнечной орбите?», учёные сделали ещё один вывод: процесс кругового хода происходит и по орбите, и вокруг собственного невидимого стержня (оси). Сделав открытия этих двух вращений, учёные задались вопросами не только причин, вызывающих такие явления, но и о форме орбиты, а также скорости вращения.

Сделав открытия этих двух вращений, учёные задались вопросами не только причин, вызывающих такие явления, но и о форме орбиты, а также скорости вращения.

Как учёные определили, в какую сторону вращается Земля вокруг Солнца в планетарной системе?

Орбитальную картину планеты Земля описал немецкий астроном и математик В своём фундаментальном труде «Новая астрономия» он называет орбиту эллиптической.

Все объекты на поверхности Земли вращаются вместе с ней, используя общепринятые описания планетарной картины Солнечной системы. Можно сказать, что, наблюдая со стороны севера из космоса, на вопрос: «В какую сторону вращается Земля вокруг центрального светила?», ответ будет следующим: «С запада на восток».

Сравнивая с движениями стрелки в часах — это против её хода. Такую точку зрения приняли относительно Полярной звезды. То же самое увидит человек, находящийся на поверхности Земли со стороны Северного полушария. Представив себя на шаре, движущемся вокруг неподвижного светила, он увидит своё вращение справа налево. Это равносильно ходу против стрелки часов или с запада на восток.

Это равносильно ходу против стрелки часов или с запада на восток.

Земная ось

Все это касается и ответа на вопрос: «В какую сторону вращается Земля вокруг своей оси?» — в противоположном ходу стрелки часов. Но если представить себя наблюдателем в Южном полушарии, картина будет выглядеть иначе — наоборот. Но, понимая, что в космосе понятия запада и востока отсутствуют, учёные оттолкнулись от земной оси и Полярной звезды, на которую ось направлена. Это и определило общепринятый ответ на вопрос: «В какую сторону вращается Земля вокруг своей оси и вокруг центра Солнечной системы?». Соответственно Солнце показывается утром из-за горизонта с восточного направления, а скрывается от наших взоров на западе. Интересно то, что многие сравнивают земные обороты вокруг собственного невидимого осевого стержня с вращением волчка. Но при этом земная ось не видна и несколько наклонена, а не вертикальна. Всё это отражается на форме Земного шара и эллиптической орбиты.

Звёздные и солнечные сутки

Кроме ответа на вопрос: «В какую сторону вращается Земля по часовой или против хода стрелки часов?», учёные рассчитали время оборота вокруг своей невидимой оси. Оно составляет 24 часа. Интересно то, что это лишь примерное число. Фактически, полный оборот на 4 минуты меньше (23 ч. 56 мин. 4,1 сек.). Это так называемый звёздный день. Мы же считаем сутки по солнечному дню: 24 часа, так как Земле на своей планетарной орбите каждый день необходимы ещё дополнительные 4 минуты, чтобы вернуться на своё место.

Оно составляет 24 часа. Интересно то, что это лишь примерное число. Фактически, полный оборот на 4 минуты меньше (23 ч. 56 мин. 4,1 сек.). Это так называемый звёздный день. Мы же считаем сутки по солнечному дню: 24 часа, так как Земле на своей планетарной орбите каждый день необходимы ещё дополнительные 4 минуты, чтобы вернуться на своё место.

Миллиарды лет, изо дня в день, Земля вращается вокруг своей оси. Это делает восходы и закаты обыденностью для жизни на нашей планете. Земля делает это с тех пор, как сформировалась 4,6 миллиарда лет назад. И будет продолжать делать это до тех пор, пока не прекратит свое существование. Вероятно это произойдет тогда, когда Солнце превратится в красный гигант и проглотит нашу планету. Но почему Земля ?

Почему вращается Земля?

Земля образовалась из газопылевого диска, который вращался вокруг новорожденного Солнца. Благодаря этому пространственному диску частицы пыли и горной породы сложились вместе, образуя Землю. По мере того, как Земля росла, космические камни продолжали сталкиваться с планетой. И оказывали на нее воздействие, которое заставило нашу планету вращаться. И поскольку все обломки в ранней Солнечной системе вращались вокруг Солнца примерно в одном и том же направлении, столкновения, которые заставили вращаться Землю (и большинство остальных тел Солнечной системы) — раскрутили ее в этом же самом направлении.

И оказывали на нее воздействие, которое заставило нашу планету вращаться. И поскольку все обломки в ранней Солнечной системе вращались вокруг Солнца примерно в одном и том же направлении, столкновения, которые заставили вращаться Землю (и большинство остальных тел Солнечной системы) — раскрутили ее в этом же самом направлении.

Газопылевой диск

Возникает резонный вопрос — а почему вращался сам газопылевой диск? Солнце и Солнечная система образовались в тот момент, когда облако пыли и газа стало уплотняться под действием собственного веса. Большая часть газа собралась вместе, чтобы стать Солнцем, а оставшийся материал создал окружающий его планетарный диск. Прежде чем он обрел форму, молекулы газа и частицы пыли перемещались в его границах равномерно во всех направлениях. Но в какой-то момент, случайным образом, некоторые молекулы газа и пыли сложили свою энергию в одном направлении. Это установило направление вращения диска. Когда газовое облако стало сжиматься, его вращение ускорилось. Тот же процесс происходит когда фигуристы начинают вращаться быстрее, если прижмут к телу руки.

Тот же процесс происходит когда фигуристы начинают вращаться быстрее, если прижмут к телу руки.

В космосе не так много факторов, способных вращение планет. Поэтому как только они начинают вращаться, этот процесс уже не прекращается. Вращающаяся молодая Солнечная система большой угловой момент. Эта характеристика описывает тенденцию объекта к продолжению вращения. Можно предположить, что все экзопланеты, вероятно, тоже начинают вращаться в одинаковом направлении вокруг своих звезд, когда формируется их планетарная система.

А мы вращаемся наоборот!

Интересно, что в Солнечной системе некоторые планеты имеют направление вращения, обратное движению вокруг Солнца. Венера вращается в противоположном направлении относительно Земли. А ось вращения Урана наклонена на 90 градусов. Ученые не до конца понимают процессы, заставившие эти планеты получить такие направления вращения. Но у них есть некоторые предположения. Венера, возможно, получила такое вращение в результате столкновения с другим космическим телом на ранней стадии своего формирования. Или, возможно, Венера начала вращаться так же, как и другие планеты. Но со временем гравитация Солнца стала тормозить ее вращение из-за ее плотных облаков. Что в сочетании с трением между ядром планеты и ее мантией заставило планету вращаться в другую сторону.

Или, возможно, Венера начала вращаться так же, как и другие планеты. Но со временем гравитация Солнца стала тормозить ее вращение из-за ее плотных облаков. Что в сочетании с трением между ядром планеты и ее мантией заставило планету вращаться в другую сторону.

В случае с Ураном ученые предположили, что произошло столкновение планеты с огромным каменистым обломком. Или, возможно, с несколькими разными объектами, которые изменили ось его вращения.

Несмотря на такие аномалии, очевидно, что все объекты в космосе вращаются в том или ином направлении.

Все вращается

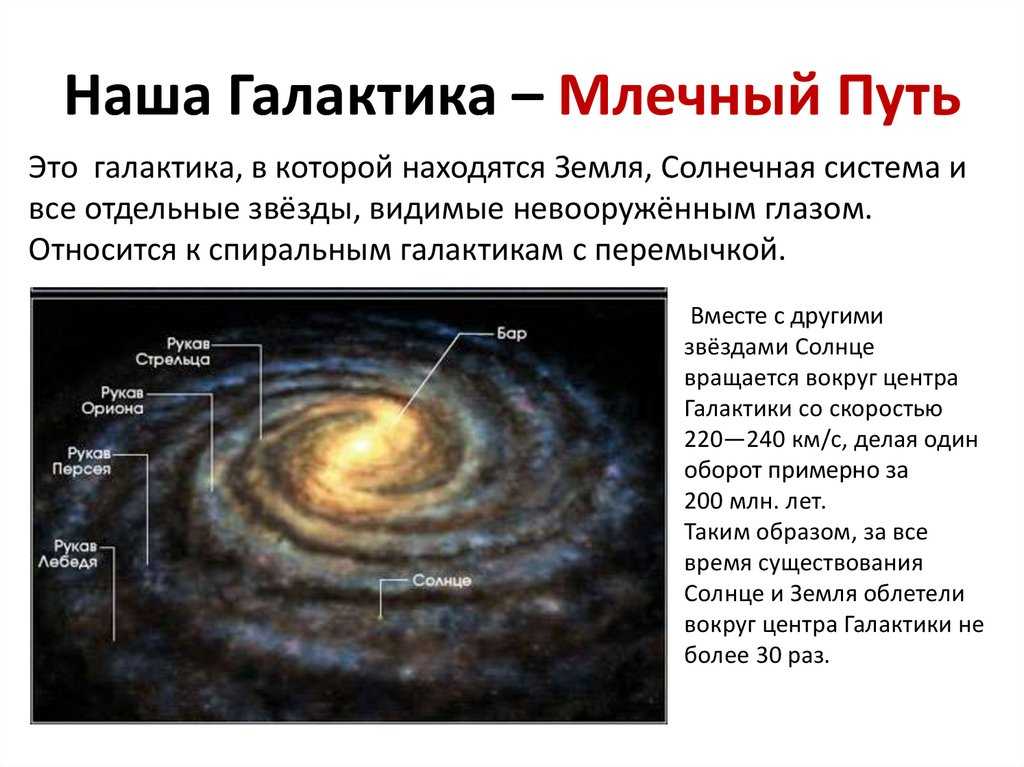

Астероиды вращаются. Звезды вращаются. Согласно данным NASA, галактики тоже вращаются. Солнечной системе требуется 230 миллионов лет, чтобы совершить один оборот вокруг центра Млечного Пути. Одни из самых быстро вращающихся объектов во Вселенной — это плотные, круглые объекты, называемые пульсарами. Они являются остатками массивных звезд. Некоторые пульсары, имеющие размеры города, могут совершить оборот вокруг своей оси сотни раз за секунду. Самый быстрый и известный из них, обнаруженный в 2006 году и получивший название Terzan 5ad, вращается 716 раз в секунду.

Самый быстрый и известный из них, обнаруженный в 2006 году и получивший название Terzan 5ad, вращается 716 раз в секунду.

Черные дыры могут делать это еще быстрее. Предполагается, что одна из них, названная GRS 1915 + 105, может вращаться со скоростью от 920 до 1150 раз в секунду.

Однако законы физики неумолимы. Все вращения в итоге замедляются. Когда , оно вращалось вокруг своей оси со скоростью один оборот за каждые четыре дня. Сегодня нашей звезде требуется около 25 дней, чтобы совершить один оборот. Ученые считают, что причиной этого является то, что магнитное поле Солнца взаимодействует с солнечным ветром. Именно это замедляет его вращение.

Вращение Земли тоже замедляется. Гравитация Луны воздействует на Землю таким образом, что она медленно замедляет свое вращение. Ученые рассчитали, что вращение Земли замедлилось в сумме примерно на 6 часов за последние 2740 лет. Это составляет всего 1,78 миллисекунды в течение столетия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

.

Движения Земли

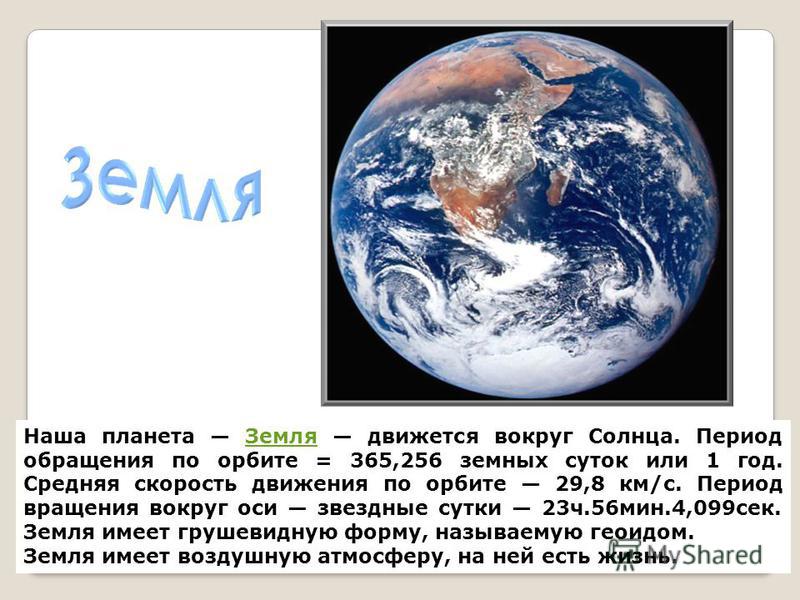

Наша Земля, как и другие планеты Солнечной системы, совершает 2 основных движения: вокруг собственной оси и вокруг Солнца. С древнейших времён именно на этих двух регулярных движениях основывались расчёты времени и способность составлять календари.

Сутки – это время вращения вокруг собственной оси. Год – обращения вокруг Солнца. Деление на месяцы также находится в прямой связи с астрономическими феноменами – их продолжительность связана с фазами Луны.

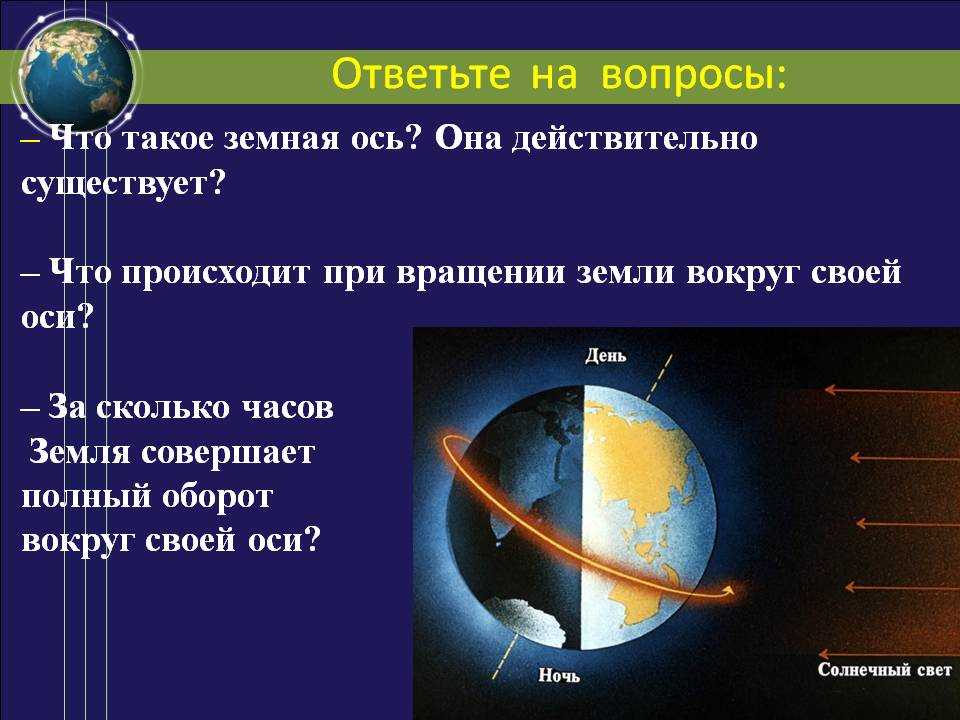

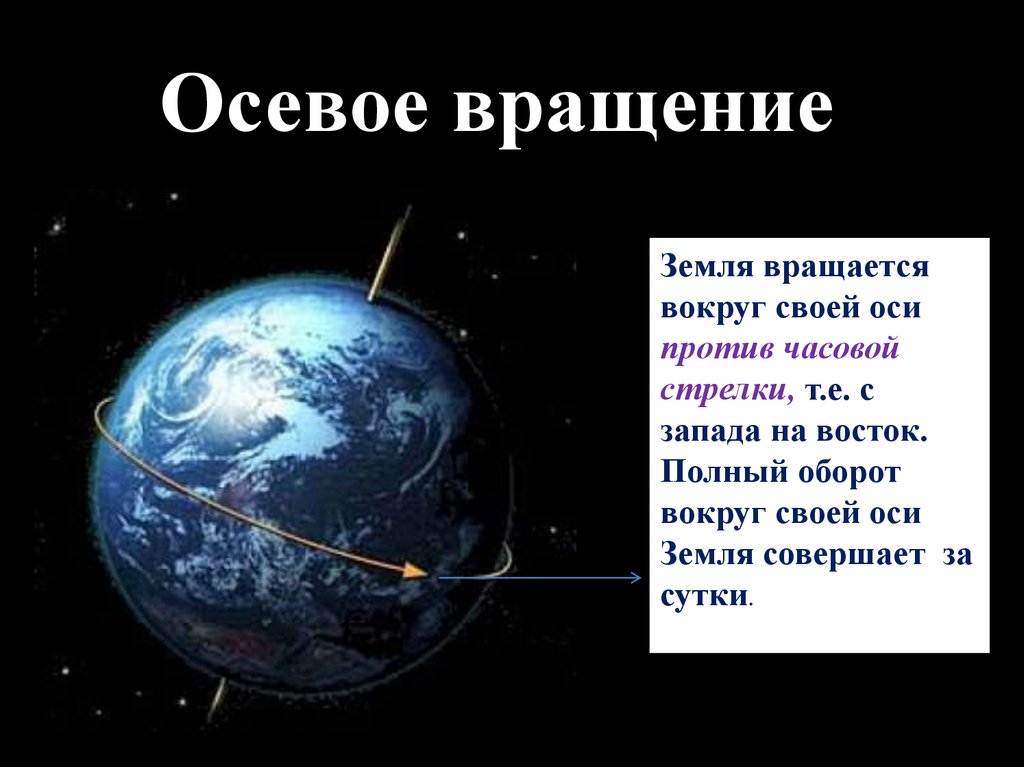

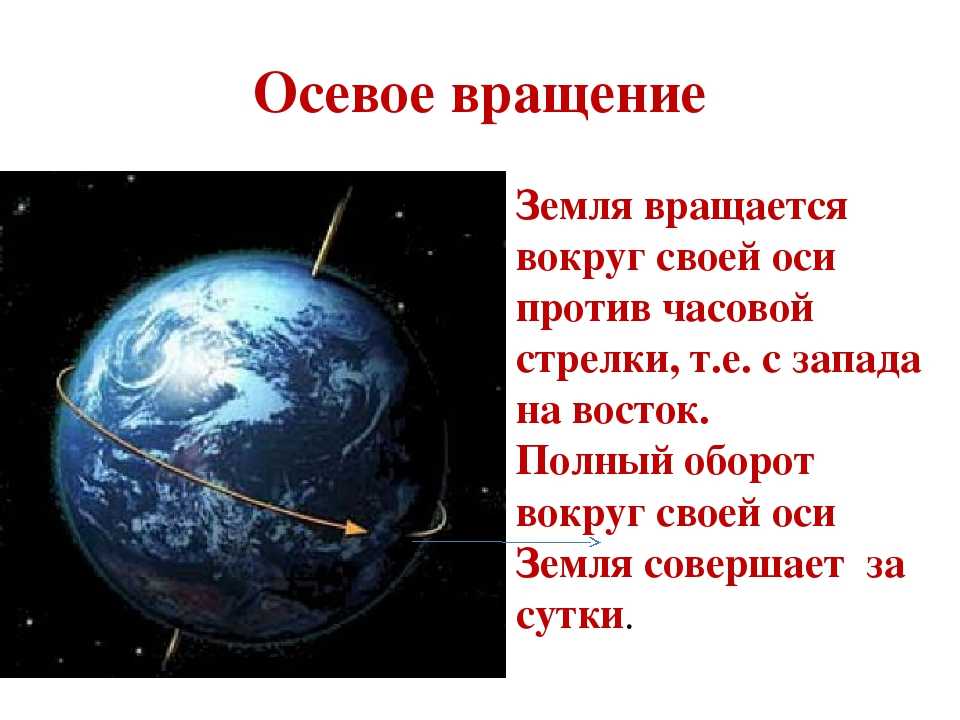

Вращение Земли вокруг собственной оси

Наша планета вращается вокруг собственной оси с запада на восток, то есть против часовой стрелки (если смотреть со стороны Северного полюса.) Ось – это виртуальная прямая линия, пересекающая земной шар в районе Северного и Южного полюсов, т.е. полюса имеют фиксированное положение и не участвуют во вращательном движении, в то время как все другие точки расположения на земной поверхности вращаются, причём скорость вращения не идентична и зависит от их положения по отношению к экватору – чем ближе к экватору, тем скорость вращения выше.

Например, в районе Италии скорость вращения составляет примерно 1200 км\ч. Следствиями вращения Земли вокруг своей оси являются смена дня и ночи и видимое движение небесной сферы.

Действительно, создаётся впечатление, что звёзды и другие небесные тела ночного неба движутся в противоположном нашему с планетой движению направлении (то есть с востока на запад).

Кажется, что звёзды находятся вокруг Полярной звезды, которая расположена на воображаемой линии – продолжении земной оси в северном направлении. Движение звёзд не является доказательством того, что Земля вращается вокруг своей оси, ведь это движение могло бы быть следствием вращения небесной сферы, если считать, что планета занимает фиксированное, неподвижное положение в пространстве.

Маятник Фуко

Неопровержимое доказательство того, что Земля вращается вокруг собственной оси, было представлено в 1851 г. Фуко, который провёл известнейший эксперимент с маятником.

Представим, что, находясь на Северном полюсе, мы привели в колебательное движение маятник. Силой извне, действующей на маятник, является гравитация, при этом она не влияет на изменение направления колебаний. Если подготовить виртуальный маятник, оставляющий следы на поверхности, мы сможем удостоверится, что через некоторое время следы переместятся в направлении часовой стрелки.

Это вращение может быть связано с двумя факторами: или с вращением плоскости, на которой совершает колебательные движения маятник, или с вращением всей поверхности.

Первую гипотезу можно отбросить, принимая во внимание, что на маятнике нет сил, способных изменить плоскость колебательных движений. Отсюда следует, что вращается именно Земля, причём она совершает движения вокруг собственной оси. Этот эксперимент был проведён в Париже Фуко, он использовал огромный маятник в виде сферы из бронзы весом около 30 кг, подвешенный к 67-метровому тросу. На поверхности пола Пантеона была зафиксирована отправная точка колебательных движений.

Итак, вращается именно Земля, а не небесная сфера. Люди, ведущие с нашей планеты наблюдение за небом, фиксируют движение и Солнца, и планет, т.е. во Вселенной движутся все объекты.

Критерий времени – сутки

Сутки – это отрезок времени, за который Земля совершает полный оборот вокруг собственной оси. Существует два определения понятия “сутки”. “Солнечный сутки” – это промежуток времени вращения Земли, при котором за отправную точку берётся Солнце. Другое понятие – “сидерические сутки” – подразумевает другую отправную точку – любую звезду. Продолжительность двух видов суток неидентична. Долгота сидерических суток составляет 23 ч 56 мин 4 с, долгота же солнечных суток равна 24 часам.

Различная продолжительность связана с тем, что Земля, вращаясь вокруг собственной оси, совершает и орбитальное вращение вокруг Солнца.

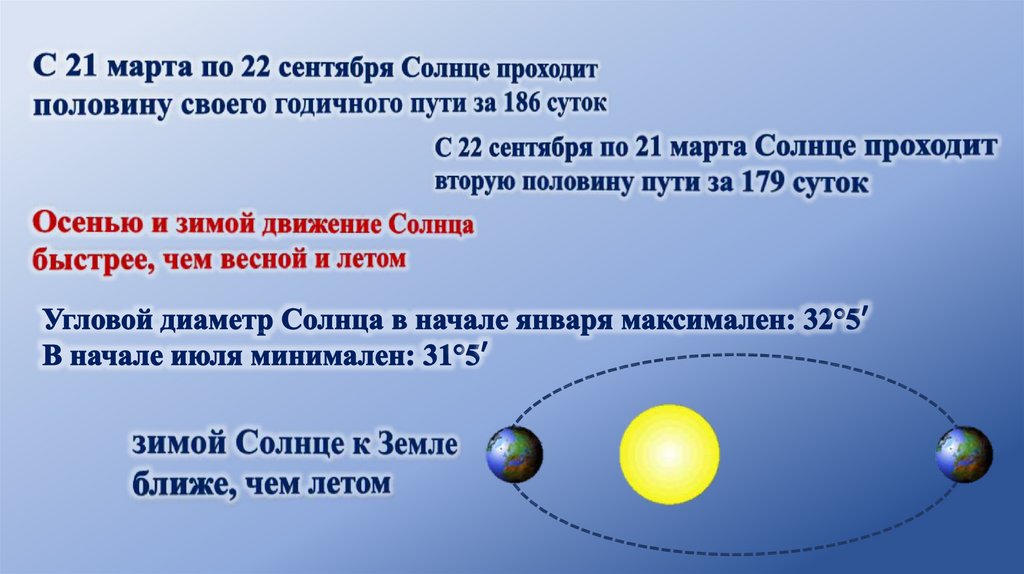

В принципе, продолжительность солнечных суток (хотя и принимается за 24 часа) – величина непостоянная. Это связано с тем, что движение Земли по орбите происходит с переменной скоростью. Когда Земля находится ближе к Солнцу, скорость её движения по орбите выше, по мере удаления от светила скорость понижается. В связи с этим введено такое понятие, как “средние солнечные сутки”, именно их продолжительность 24 часа.

Это связано с тем, что движение Земли по орбите происходит с переменной скоростью. Когда Земля находится ближе к Солнцу, скорость её движения по орбите выше, по мере удаления от светила скорость понижается. В связи с этим введено такое понятие, как “средние солнечные сутки”, именно их продолжительность 24 часа.

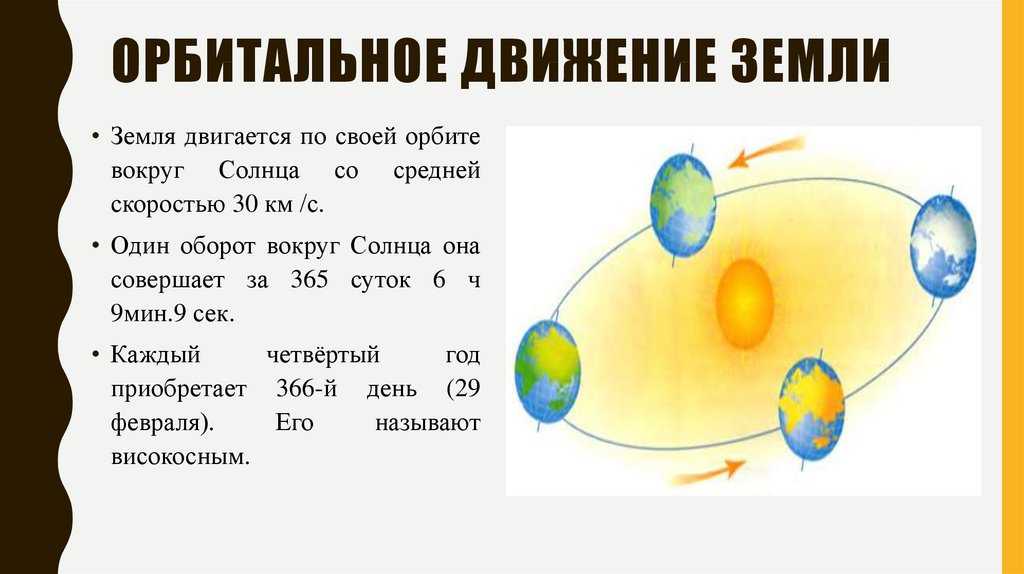

Обращение вокруг Солнца со скоростью 107 000 км/ч

Скорость обращения Земли вокруг Солнца – второе основное движение нашей планеты. Земля движется по эллиптической орбите, т.е. орбита имеет форму эллипса. Когда Луна находится в непосредственной близости от Земли и попадает в её тень, случаются затмения. Среднее расстояние между Землёй и Солнцем составляет примерно 150 миллионов километров. В астрономии используется единица измерения расстояний внутри Солнечной системы; её называют “астрономическая единица” (а. е.).

е.).

Скорость с которой Земля движется по орбите, равна примерно 107 000 км/ч.

Угол, образованный земной осью и плоскостью эллипса, составляет примерно 66°33’, это величина постоянная.

Если наблюдать за Солнцем с Земли, создаётся впечатление, что именно оно движется по небосклону в течении года, проходя через звёзды и созвездия, составляющие Зодиак. На самом деле Солнце также проходит и через созвездие Змееносца, но оно не относится к Зодиакальному кругу.

Земля как планета — Умскул Учебник

На этой странице вы узнаете

- Почему Земля больше похожа на побитый мяч, чем на шар?

- Почему лето в северном полушарии длиннее, чем в южном?

- 4 заветные даты, которые меняют ход событий.

- Как определять угол падения солнечных лучей для любой точки на Земле?

Мы живём на ней, однако она является самым незнакомым для нас живым существом. Ни одна математическая фигура не может описать её без искажений, потому что она не поддаётся математике. Она – наша планета. Наша Земля. Сегодня мы поговорим о ней как о космическом теле.

Она – наша планета. Наша Земля. Сегодня мы поговорим о ней как о космическом теле.

О знакомой незнакомке Земле

Форма Земли

Наша планета не идеальна, реальные параметры сводятся к тому, что она приплюснута у полюсов, то есть радиус (R) экваториальный > R полярный. Такая объёмная фигура овальнообразной формы, равномерно сплюснутая у полюсов, называется эллипсом. Его используют для математических расчётов.

Наиболее точно форму Земли описывает геоид. Его поверхность приблизительно совпадает со средним уровнем вод Мирового океана, продолженной под сушей.

| Почему Земля больше похожа на побитый мяч, чем на шар? Представьте, что мы обмотали этот самый эллипс (сплюснутый шар) фольгой, затем начали его делать более похожим на Землю. Каким образом? Где-то его поколотили, где-то вытянули, в соответствии с земной поверхностью, конечно. Вот так и получили геоид. |

Если вам когда-нибудь понадобится описать нашу планету инопланетянам, наиболее точные параметры Земли будут следующими:

- R экваториальный = 6378 км

- R полярный = 6357 км

- R средний = 6371 км

- Длина окружности экватора = 40 075,7 км

- Длина окружности меридиана = 40 008,5 км (меридиан обычно берётся за половину окружности, то есть 20 004,2 км).

Следует также отметить наклон земной оси к плоскости земной орбиты в 66,5° и то, что Земля вращается с запада на восток, то есть против часовой стрелки. Наклон с ней всегда, не изменяясь ни при движении вокруг оси, ни при движении вокруг Солнца.

Из шарообразной формы Земли вытекают два взаимосвязанных следствия:

- Разный угол падения солнечных лучей на земную поверхность → разное количество получаемого тепла.

Следуя от экватора к полюсам в один и тот же день, одинаковый угол падения можно встретить в двух точках, кроме зенита, о котором речь пойдёт далее.

- Широтная зональность – последовательное изменение природных зон и комплексов (животный и растительный мир, почва и т.д.) с изменением географической широты.

Какая между ними связь?

Угол падения солнечных лучей определяет количество получаемого тепла, а это играет немаловажную роль в формировании окружающей среды. Она, в свою очередь, является неотъемлемой составляющей широтной зональности.

Тропики и полярные круги

Нет, мы не про тропические леса или геометрические фигуры. Эти понятия будут встречаться нам очень часто.

Сначала для того, чтобы понять, что такое тропик, нам надо разобраться с зенитом.

Зенит (зенитальное положение Солнца) – максимальный угол падения солнечных лучей в 90° на поверхность Земли.

Такое явление можно увидеть, например, в тропиках в полдень два раза в год.

| Зенит в тропиках | Зенит в Петербурге |

Во время зенитального положения Солнца предметы не отбрасывают тени, прямо как Эдвард из ”Сумерек”. Правда не думаю, что ему бы понравился зенит…

Правда не думаю, что ему бы понравился зенит…

Зенит может быть только в одной точке в одну дату, в следующую дату в другой точке. В общем, он всегда один, просто меняет своё положение в зависимости от даты. Два зенита невозможны, это всё равно что в прямоугольном треугольнике будет два прямых угла.

Теперь разберемся с самими тропиками и полярными кругами.

Тропики – максимальные параллели в 23,5° до которых доходит зенит. То есть от экватора к северу 23,5° получаем северный тропик, и к югу 23,5° – южный тропик.

Северный тропик назвали тропиком Рака, южный – тропиком Козерога. Им любят посвящать всеразличные знаки и памятники.

| Мексика, отмечены положения зенита | Намибия, знак тропику Козерога |

Теперь о параллелях, в пределах которых зима/лето длятся по полгода. Чем ближе к полярным кругам, тем эти явления короче. На Северном полярном круге полярная ночь составляет всего 2 дня.

Полярные круги (пк) – это минимальные параллели, отсчитывая от полюсов, на которых происходят такие явления, как полярный день/ночь. 66,5° с.ш. – северный пк, 66,5° ю.ш. – южный пк.

| Важные и простые моменты, которые упростят нам — Полярный день расположен в том же полушарии, где и зенит. — Чем ближе к полярному дню, тем дольше день. — Чем ближе к полярной ночи, тем длиннее ночь. — На экваторе день всегда равен ночи. |

Она не статична!

Сразу вспомним, что орбита – это не круг, она скорее похожа на овал.

Земля с разной скоростью движется орбите и вот почему: чем дальше от Солнца, тем медленнее мы проходим по орбите. Таково следствие из закона всемирного тяготения и центростремительной силы.

| Почему лето в северном полушарии длиннее, чем в южном? Мы сейчас не о календарных днях, а о серёзных вещах – природных циклах. Из этого следует вывод: лето в северном полушарии длиннее, чем в южном. Причина проста: Земля в летний период медленнее движется вокруг Солнца. |

Противоположное явление: перигелий – наименьшее расстояние Земли от Солнца, составляет 147 млн км, достигается планетой 3 января. В это время планета быстрее проходит по орбите, поэтому лето в южном полушарии короче. И поэтому, когда у нас зима, у них лето.

Расписание Земли

| Что за 4 коронные даты? Ежегодно, проходя свой путь по орбите, Земля достигает особого положения на ней, и эти положения имеют определённые даты. Прохождение через них связано со сменой освещенности планеты. |

Итак, начнём с 21 марта и 23 сентября – дни равноденствия.

Мы видим, что зенит в эти даты на экваторе. На нём всегда день равен ночи, а так как это “его дни” он приносит это равенство на всю планету. В результате на всей планете день будет равен ночи (по 12 часов). Поэтому они и называются дни равноденствия.

На нём всегда день равен ночи, а так как это “его дни” он приносит это равенство на всю планету. В результате на всей планете день будет равен ночи (по 12 часов). Поэтому они и называются дни равноденствия.

В какие даты происходит это явление:

— Полярный день на Северном полюсе длится с 21 марта по 23 сентября, ночь с 23 сентября по 21 марта.

— На Южном полюсе наоборот: полярный день с 23 сентября по 21 марта, ночь с 21 марта по 23 сентября.

Почему мы говорим только о полюсах, а не о кругах?

Для каждой параллели, входящей в полярный круг, длительность полярного дня/ночи своя. Поэтому говорить о том, что именно в эти даты от начала до конца там происходят эти явления, мы не можем.

Что происходит в остальные две даты 22 декабря и 22 июня – дни солнцестояний?

Зенит находится на максимальных противоположных параллелях, соответственно, сопутствующие явления будут наблюдаться также противоположно. В это время полярный день/ночь доходит до своего пика, до полярных кругов (66,5°).

В это время полярный день/ночь доходит до своего пика, до полярных кругов (66,5°).

Где Солнце?

Вы знали, что минимальный угол падения солнечных лучей в Москве составляет всего около 10,5°? И вы научитесь это высчитывать, благодаря несложной формуле.

| Формула расчета угла падения солнечных лучей: 𝐻 = 90°–𝛥𝜑, где 𝐻 — угол падения солнечных лучей в полдень; 𝛥𝜑 — удаленность объекта от широты зенита Солнца. 𝛥𝜑 = 𝜑объекта + 𝜑зенита Солнца (если объект и зенит в разных полушариях). |

С помощью этой формулы мы можем вычислить угол падения солнечных лучей в полдень, в 12 часов, то есть в момент максимального за день положения Солнца. Эта формула работает для любой точки на Земле.

Давайте немного поколдуем с географической математикой и рассчитаем угол падения солнечных лучшей.

Пример 1.

Какой угол падения солнечных лучей для Москвы 22 декабря?

- широта Москвы 56° с.ш., зенит 22 декабря на южном тропике 23,5° => 56°+23,5°= 79,5° — разница в градусах между широтой пункта и зенитом.

- 90°-79,5°=10,5° — искомый угол падения солнечных лучей.

Ответ: 10,5°.

Пример 2.

Какой угол падения солнечных лучей для параллели 30°с.ш. 22 июня?

- 22 июня зенит на широте северного тропика 23,5° с.ш. => 30°– 23,5°= 6,5° — разница в градусах между широтой пункта и зенитом.

- 90°–6,5°=83,5° — искомый угол падения солнечных лучей.

Ответ: 83,5°.

Термины

Полюс – максимальные существующие широты, 90° к северу – северный полюс, 90° к югу – южный полюс.

Экватор – воображаемая линия, “посередине” планеты, с которой начинается отсчёт широт.

Меридиан – воображаемые линии, соединяющие географические полюса, отсчёт идёт от нулевого, Гринвичского меридиана, проходящего через Лондон.

Радиус Земли – расстояние между внутренним центром Земли и точкой на её поверхности.

Сила Кориолиса – сила, отклоняющая потоки вещества от направления движения в северном полушарии вправо, в южном полушарии влево.

Фактчек

- Земля имеет форму геоида, для математики эллипсоида.

- Вращается вокруг себя и вокруг Солнца с запада на восток.

- Максимальные широты, до которых доходит зенит, – широты тропиков в 23,5°; максимальные широты до которых доходят полярные день и ночь – широты полярных кругов 66,5°.

- 4 коронные даты: 2 дня, которые приносят в весь мир равенство дня и ночи – 21 марта и 23 сентября (зенит в обе даты тусит на экваторе), и 2 дня “антонима” – 22 июня (зенит на широте 23,5° с.ш.) и 22 декабря (зенит на широте 23,5° ю.ш.).

- Формула угла падения солнечных лучей: 𝐻 = 90°–𝛥𝜑.

Проверь себя

Задание 1.

В какой период на северном полюсе полярная ночь?

- с 21 марта по 23 сентября

- с 22 декабря по 21 марта

- с 23 сентября по 21 марта

- с 22 сентября по 22 марта

Задание 2.

В какой точке 17 декабря длинна дня дольше?

- 66,5°ю.ш.

- 90° ю.ш.

- 40° ю.ш.

- 0°

Задание 3.

На каких широтах 21 марта день равен ночи?

- 0°

- 23,5° ю.ш.

- 23,5° с.ш.

- все ответы верны

Задание 4.

На какой широте длина полярного дня в течение всего года минимальна?

- 90° с.ш.

- 66,5° с.ш.

- 80°с.ш.

- 90°ю.ш.

Задание 5.

Сила Кориолиса возникает из-за:

- смены дня и ночи

- смены времён года

- вращения Земли вокруг своей оси

- вращения Земли вокруг Солнца

Ответы: 1. — 3; 2. — 2; 3. — 4; 4 — 2; 5. — 3.

— 2; 3. — 4; 4 — 2; 5. — 3.

Как называется путь вращения планеты вокруг Солнца? Движения земли Периоды вращения планет вокруг Солнца.

Однако еще несколько столетий назад – во времена итальянского астронома Галилео Галилея, который одним из первых пропагандировал существование гелиоцентрической системы мира, подобный факт ставился под сомнение.

Мало того, многие ученые той эпохи утверждали, что Земля неподвижна и не может вращаться вокруг небесного светила, поскольку вокруг нее самой вертится Луна , а некоторые даже выдвигали гипотезы о вращении Солнца вокруг нашей планеты.

История гелиоцентрической системы

О подвижности планет стали с уверенностью говорить благодаря теории Николая Коперника, вычислившего период их обращения и расстояние от Солнца. В XVII веке немецкий астроном Иоганн Кеплер вывел ряд законов, согласно которым:

Каждое небесное тело Солнечной системы движется по эллипсу;

Солнце расположено в одном из фокусов этого самого эллипса;

Планеты вращаются вокруг материнской звезды неравномерно – с ускорением либо замедлением в разных точках своего пути.

Окончательно вращение небесных тел было доказано лишь в XIX веке. А путь вращения планет вокруг Солнца получил название «орбита»

(от латинского orbita

– дорога, путь

). Если рассматривать только Землю, то полный оборот вокруг Солнца наша планета совершает за 365 дней.

Время, за которое она возвращается обратно в начальную точку пути, называется годом. Кроме того, Земля вертится вокруг своей оси, расположенной под определенным углом к орбите. В результате, чем дальше она от Солнца, тем лучше освещается ее северная половина и тем хуже – южная. Подобное явление способствует смене сезонов, которые мы знаем как зиму, весну, лето и осень.

Несмотря на то что теория движения планет абсолютно доказана, в это трудно поверить даже сейчас, ведь мы совершенно не замечаем их вращения относительно окружающих нас объектов – строений, деревьев. Проверить данное утверждение можно при помощи простого эксперимента: если сбросить маленький железный шарик с высокого здания, то при падении на землю он отклонится от вертикальной оси к востоку.

Все дело в том, что во время вращения наша планета движется быстрее, чем основание здания, поэтому шарик намного «опередит» Землю и будет падать с отклонением от траектории.

Почему планеты вращаются по орбите?

Определяющим фактором в данном вопросе является закон всемирного тяготения. Как крупнейшее тело нашей галактики с наибольшей массой — Солнце притягивает к себе все планеты. И та же невидимая сила притяжения удерживает их так, будто они привязаны к светилу на веревке.

Вместе с тем, каждая планета имеет свой вектор движения, направленный поперечно вектору действия гравитационного поля, поэтому все небесные тела постоянно находятся примерно на одинаковом расстоянии от Солнца и, двигаясь по инерции, не падают на него во время вращения.

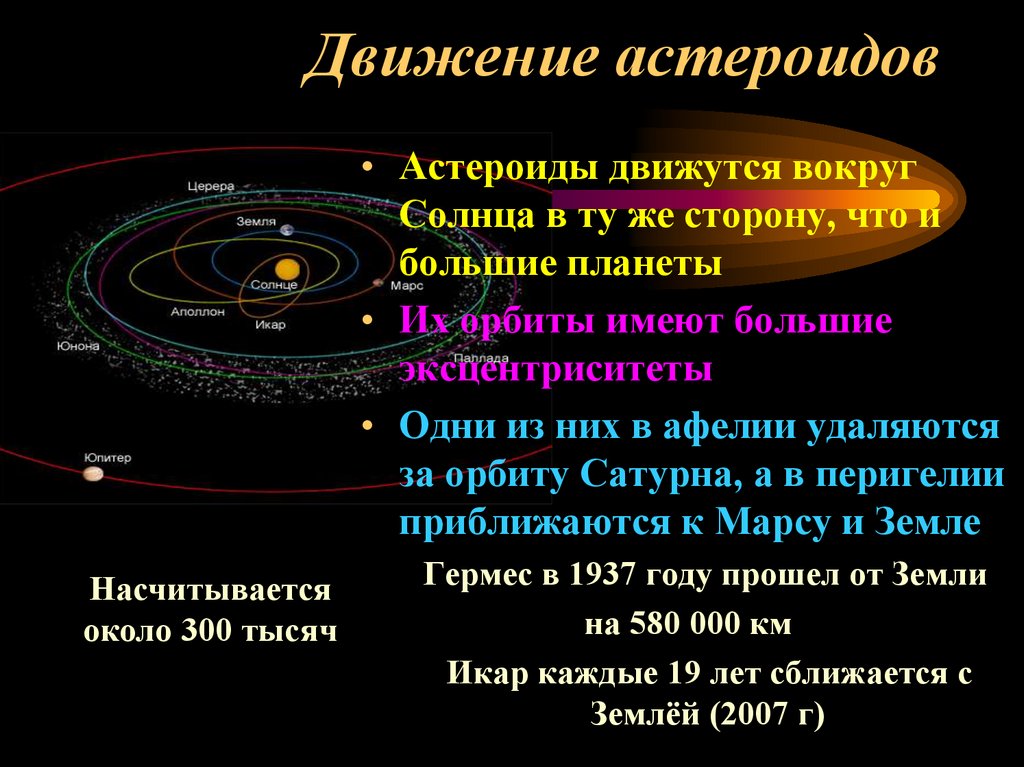

Причин, по которым орбиты всех планет Солнечной системы находятся в более-менее стабильном состоянии, несколько. Во-первых, основные показатели материнской звезды (масса, радиус и потенциал гравитационного поля) практически неизменны. Во-вторых, расстояние от светила до других звезд Вселенной слишком велико, чтобы влиять на взаимодействие Солнца с планетами нашей галактики. В-третьих, из-за низкой концентрации частиц, образуемых солнечным излучением (позитронов, фотонов, альфа-частиц), трение в космосе минимально, поэтому планетам в их вращении по орбите практически ничего не препятствует.

Во-вторых, расстояние от светила до других звезд Вселенной слишком велико, чтобы влиять на взаимодействие Солнца с планетами нашей галактики. В-третьих, из-за низкой концентрации частиц, образуемых солнечным излучением (позитронов, фотонов, альфа-частиц), трение в космосе минимально, поэтому планетам в их вращении по орбите практически ничего не препятствует.

Конечно, последнему утверждению тоже трудно поверить, ведь в галактическом пространстве есть немало космической пыли, метеоритов и прочих тел, через которые проходят планеты во время вращения. Однако, благодаря всё тому же закону гравитации, большинство астероидов имеет собственную орбиту и движется по ней с постоянной скоростью, без каких-либо признаков торможения и не встречаясь на своем пути с другими телами.

Таким образом, всё в нашей галактике полностью уравновешено, и даже незначительные изменения в движении планет совершенно не мешают им уже много миллионов лет вращаться по своему твердо намеченному пути.

Наша планета находится в постоянном движении. Вместе с Солнцем она перемещается в космосе вокруг центра Галактики. А та, в свою очередь, движется во Вселенной. Но наибольшее значение для всего живого играет вращение Земли вокруг Солнца и собственной оси. Без этого движения условия на планете были бы непригодными для поддержания жизни.

Вместе с Солнцем она перемещается в космосе вокруг центра Галактики. А та, в свою очередь, движется во Вселенной. Но наибольшее значение для всего живого играет вращение Земли вокруг Солнца и собственной оси. Без этого движения условия на планете были бы непригодными для поддержания жизни.

Солнечная система

Земля как планета Солнечной системы по расчетам ученых сформировалась более 4,5 млрд лет назад. За это время расстояние от светила практически не изменялось. Скорость движения планеты и сила притяжения Солнца уравновесили ее орбиту. Она не идеально круглая, но стабильная. Если бы сила притяжения светила была сильнее или скорость Земли заметно уменьшилась, то она бы упала на Солнце. В противном случае она рано или поздно улетела бы в космос, перестав быть частью системы.

Расстояние от Солнца до Земли делает возможным поддержание оптимальной температуры на ее поверхности. В этом немаловажную роль играет и атмосфера. Во время вращения Земли вокруг Солнца меняются времена года. Природа приспособилась к таким циклам. Но если бы наша планета была отдалена на большее расстояние, то температура на ней стала бы отрицательной. Очутись она ближе — вся вода бы испарилась, так как столбик термометра превысил бы точку кипения.

Природа приспособилась к таким циклам. Но если бы наша планета была отдалена на большее расстояние, то температура на ней стала бы отрицательной. Очутись она ближе — вся вода бы испарилась, так как столбик термометра превысил бы точку кипения.

Путь планеты вокруг светила называется орбитой. Траектория этого полета не идеально круглая. Она имеет эллипсность. Максимальная разница составляет 5 млн км. Самая близкая точка орбиты к Солнцу находится на расстоянии 147 км. Она называется перигелием. Земля ее проходит в январе. В июле планета находится от светила на максимальном отдалении. Наибольшее расстояние — 152 млн км. Эта точка называется афелием.

Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца обеспечивает соответственно смену суточных режимов и годовых периодов.

Для человека движение планеты вокруг центра системы незаметно. Это из-за того, что масса Земли огромна. Тем не менее каждую секунду мы пролетаем в пространстве около 30 км. Это кажется нереальным, но таковы расчеты. В среднем считается, что Земля находится от Солнца на расстоянии около 150 млн км. Один полный оборот вокруг светила она делает за 365 дней. Пройденное расстояние за год составляет почти миллиард километров.

В среднем считается, что Земля находится от Солнца на расстоянии около 150 млн км. Один полный оборот вокруг светила она делает за 365 дней. Пройденное расстояние за год составляет почти миллиард километров.

Точное расстояние, которое наша планета проходит за год, двигаясь вокруг светила, составляет 942 млн км. Мы вместе с ней движемся в пространстве по эллиптической орбите со скоростью 107 000 км/час. Направление вращения — с запада на восток, то есть против условной часовой стрелки.

Полный оборот планета завершает не ровно за 365 дней, как принято считать. При этом проходит еще около шести часов. Но для удобства летоисчисления это время учитывают суммарно за 4 года. В итоге «набегает» один дополнительный день, его добавляют в феврале. Такой год считается високосным.

Скорость вращения Земли вокруг Солнца непостоянна. Она имеет отклонения от среднего значения. Это связано с эллиптической орбитой. Разница между значениями наиболее проявляется в точках перигелия и афелия и составляет 1 км/сек. Эти изменения незаметны, так как мы и все окружающие нас предметы двигаются в системе координат одинаково.

Эти изменения незаметны, так как мы и все окружающие нас предметы двигаются в системе координат одинаково.

Смена сезонов

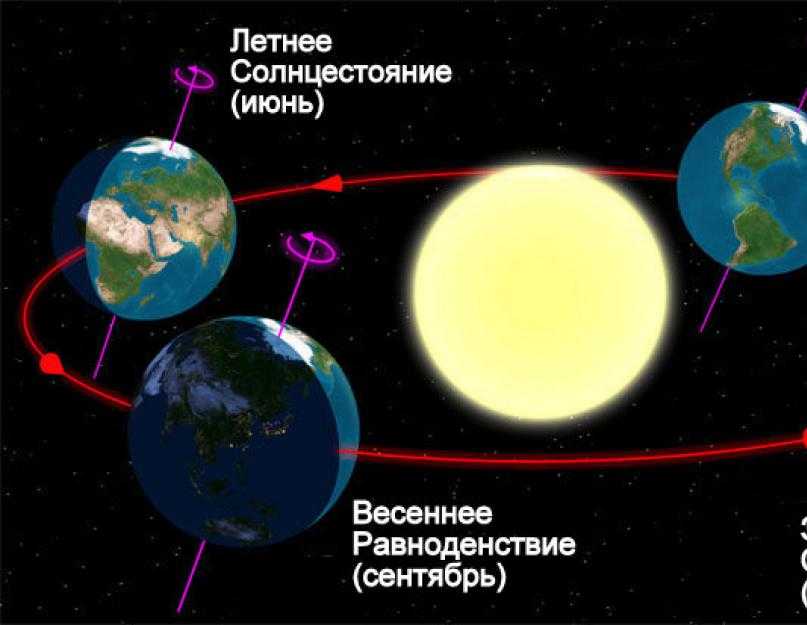

Вращение Земли вокруг Солнца и наклон оси планеты делает возможным смену времен года. Это меньше заметно на экваторе. Но ближе к полюсам годовая цикличность проявляется больше. Северное и Южное полушария планеты обогреваются энергией Солнца неравномерно.

Двигаясь вокруг светила, они проходят четыре условные точки орбиты. При этом поочередно два раза в течение полугодичного цикла они оказываются к нему дальше или ближе (в декабре и июне — дни солнцестояний). Соответственно в месте, где поверхность планеты прогревается лучше, там температура окружающей среды выше. Период на такой территории принято называть летом. В другом полушарии в это время заметно холоднее — там зима.

Спустя три месяца такого движения с периодичностью в полгода планетарная ось располагается таким образом, что оба полушария находятся в одинаковых условиях для обогрева. В это время (в марте и сентябре — дни равноденствия) температурные режимы приблизительно равны. Тогда, в зависимости от полушария, наступают осень и весна.

Тогда, в зависимости от полушария, наступают осень и весна.

Земная ось

Наша планета — это вращающийся шар. Движение ее осуществляется вокруг условной оси и происходит по принципу волчка. Опираясь основанием в плоскость в раскрученном состоянии, он будет удерживать равновесие. Когда скорость вращения ослабевает, волчок падает.

Земля упора не имеет. На планету действуют силы притяжения Солнца, Луны и других объектов системы и Вселенной. Тем не менее она выдерживает постоянное положение в пространстве. Скорость ее вращения, полученная еще при формировании ядра, достаточна для поддержания относительного равновесия.

Земная ось проходит через шар планеты не перпендикулярно. Она наклонена под углом 66°33´. Вращение Земли вокруг своей оси и Солнца делает возможным смену сезонов года. Планета «кувыркалась» бы в пространстве, если бы у нее не было строгой ориентации. Ни о каком постоянстве условий среды и жизненных процессов на ее поверхности не было бы речи.

Осевое вращение Земли

Вращение Земли вокруг Солнца (один оборот) происходит в течение года. За день на ней сменяются день и ночь. Если посмотреть на Северный полюс Земли с космоса, то можно увидеть, как она вращается против часовой стрелки. Полный оборот она совершает приблизительно за 24 часа. Этот период называют сутками.

За день на ней сменяются день и ночь. Если посмотреть на Северный полюс Земли с космоса, то можно увидеть, как она вращается против часовой стрелки. Полный оборот она совершает приблизительно за 24 часа. Этот период называют сутками.

Скорость вращения определяет быстроту смены дня и ночи. За один час планета оборачивается приблизительно на 15 градусов. Скорость вращения в разных точках ее поверхности различна. Это происходит из-за того, что она имеет шарообразную форму. На экваторе линейная скорость составляет 1669 км/час, или 464 м/сек. Ближе к полюсам этот показатель уменьшается. На тридцатой широте линейная скорость уже будет составлять 1445 км/час (400 м/сек).

Из-за осевого вращения планета имеет несколько сжатую с полюсов форму. Также это движение «заставляет» отклоняться перемещающиеся предметы (в том числе воздушные и водные потоки) от первоначального направления (сила Кориолиса). Еще одним важным следствием такого вращения являются приливы и отливы.

Смена дня и ночи

Шарообразный объект единственным источником света в определенный момент освещается только наполовину. Применительно к нашей планете в одной ее части в этот момент будет день. Неосвещенная часть будет скрыта от Солнца — там ночь. Осевое вращение дает возможность сменяться этим периодам.

Применительно к нашей планете в одной ее части в этот момент будет день. Неосвещенная часть будет скрыта от Солнца — там ночь. Осевое вращение дает возможность сменяться этим периодам.

Кроме светового режима изменяются условия обогрева поверхности планеты энергией светила. Такая цикличность имеет важное значение. Скорость смены световых и тепловых режимов осуществляется сравнительно быстро. За 24 часа поверхность не успевает ни чрезмерно нагреться, ни остыть ниже оптимального показателя.

Вращение Земли вокруг Солнца и своей оси с относительно постоянной скоростью имеет определяющее для животного мира значение. Без постоянства орбиты планета не удержалась бы в зоне оптимального обогрева. Без осевого вращения день и ночь длились бы по полгода. Ни то ни другое не способствовало бы зарождению и сохранению жизни.

Неравномерность вращения

Человечество за свою историю привыкло к тому, что смена дня и ночи происходит постоянно. Это служило неким эталоном времени и символом равномерности жизненных процессов. На период вращения Земли вокруг Солнца до определенной степени оказывает влияние эллипсность орбиты и другие планеты системы.

На период вращения Земли вокруг Солнца до определенной степени оказывает влияние эллипсность орбиты и другие планеты системы.

Другая особенность — изменение продолжительности суток. Осевое вращение Земли происходит неравномерно. Выделяют несколько основных причин. Значение имеют сезонные колебания, связанные с динамикой атмосферы и распределением осадков. Кроме того, приливная волна, направленная против хода движения планеты, постоянно его тормозит. Этот показатель ничтожен (за 40 тыс. лет на 1 секунду). Но за 1 млрд лет под действием этого продолжительность суток увеличилась на 7 часов (с 17 до 24).

Следствия вращения Земли вокруг Солнца и своей оси изучаются. Данные исследования имеют большое практическое и научное значение. Их используют не только для точности определения звездных координат, но и для выявления закономерностей, которые могут влиять на процессы жизнедеятельности человека и природные явления в гидрометеорологии и других областях.

Поставьте посреди комнаты стул и, повернувшись к нему лицом, сделайте вокруг него несколько кругов. И не важно, что стул неподвижен, — вам покажется, что он перемещается в пространстве, потому что будет виден на фоне разных предметов комнатной обстановки.

И не важно, что стул неподвижен, — вам покажется, что он перемещается в пространстве, потому что будет виден на фоне разных предметов комнатной обстановки.

Точно также Земля обращается вокруг Солнца, а нам, жителям Земли, кажется, что Солнце перемещается на фоне звёзд, делая полный оборот по небу за один год. Такое движение Солнца называется годовым. Кроме того, Солнце, как и все прочие небесные тела, участвует в суточном движении неба.

Путь среди звёзд, по которому происходит годовое движение Солнца, называется эклиптикой.

Полный оборот по эклиптике Солнце совершает за год, т.е. примерно, за 365 суток, поэтому за сутки Солнце смещается на 360°/365≈1°.

Поскольку Солнце из года в год движется примерно по одному и тому же пути, т.е. положение эклиптики среди звёзд меняется со временем очень и очень медленно, эклиптику можно нанести на карту звёздного неба:

Здесь фиолетовая линия — небесный экватор. Выше него — прилегающая к экватору часть северного полушария неба, ниже — экваториальная часть южного полушария.

Жирная волнистая линия изображает годовой путь Солнца по небу, т.е. эклиптику. Наверху написано, какой сезон года начинается в северном полушарии Земли, когда Солнце находится в соответствующей области неба.

Изображение Солнца на карте перемещается вдоль эклиптики справа налево.

В течение года Солнце успевает побывать в 12-и зодиакальных созвездиях и ещё в одном, — в Змееносце (с 29 ноября по 17 декабря),

На эклиптике выделяются четыре особые точки.

ВР

— точка весеннего равноденствия. Солнце, проходя через точку весеннего равноденствия, попадает из южного полушария неба в северное.

ЛС

— точка летнего солнцестояния, — точка эклиптики, расположенная в северном полушарии неба и наиболее удалённая от небесного экватора.

ОР

— точка осеннего равноденствия. Солнце, проходя через точку осеннего равноденствия, попадает из северного полушария неба в южное.

ЗС

— точка зимнего солнцестояния, — точка эклиптики, расположенная в южном полушарии неба и наиболее удалённая от небесного экватора.

Точка эклиптики | Солнце бывает в данной точке эклиптики | Начало астрономического сезона |

Весеннего равноденствия | ||

Летнего солнцестояния | ||

Осеннего равноденствия | ||

Зимнего солнцестояния |

Наконец, как узнать, что Солнце действительно перемещается по небу среди звёзд?

В настоящее время это совсем не проблема, т.к. наиболее яркие звёзды видны в телескоп даже днём, поэтому перемещение Солнца среди звёзд с помощью телескопа можно при желании усмотреть воочию.

В дотелескопическую эпоху астрономы измеряли длину тени от гномона, — вертикального шеста, что позволяло им определять угловое расстояние Солнца до небесного экватора. Кроме того, они наблюдали не само Солнце, а звёзды, диаметрально противоположные Солнцу, т.е. те звёзды, которые оказывались выше всего над горизонтом в полночь. В результате древние астрономы определяли положение Солнца на небе и, следовательно, положение эклиптики среди звёзд.

Годичный путь Солнца

Выражение «путь Солнца среди звезд» кому-то покажется странным. Ведь днем звезд не видно. Поэтому нелегко заметить, что Солнце медленно, примерно на 1˚ за сутки, перемещается среди звезд справа налево. Зато можно проследить, как в течение года меняется вид звездного неба. Все это – следствие обращения Земли вокруг Солнца.

Путь видимого годичного перемещения Солнца на фоне звезд именуется эклиптикой (от греческого «эклипсис» – «затмение»), а период оборота по эклиптике – звездным годом. Он равен 265 суткам 6 часам 9 минутам 10 секундам, или 365, 2564 средних солнечных суток.

Эклиптика и небесный экватор пересекаются под углом 23˚26″ в точках весеннего и осеннего равноденствия. В первой из этих точек Солнце обычно бывает 21 марта, когда оно переходит из южного полушария неба в северное. Во второй – 23 сентября, при переходе их северного полушария в южное. В наиболее удаленной к северу точке эклиптике Солнце бывает 22 июня (летнее солнцестояние), а к югу – 22 декабря (зимнее солнцестояние). В високосный год эти даты сдвинуты на один день.

Из четырех точек эклиптики главной является точка весеннего равноденствия. Именно от нее отсчитывается одна из небесных координат – прямое восхождение. Она же служит для отсчета звездного времени и тропического года – промежутка времени между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через точку весеннего равноденствия. Тропический год определяет смену времен года на нашей планете.

Так как точка весеннего равноденствия медленно перемещается среди звезд вследствие прецессии земной оси, продолжительность тропического года меньше продолжительности звездного. Она составляет 365,2422 средних солнечных суток.

Она составляет 365,2422 средних солнечных суток.

Около 2 тысяч лет назад, когда Гиппарх составил свой звездный каталог (первый дошедший до нас целиком), точка весеннего равноденствия находилась в созвездии Овна. К нашему времени она переместилась почти на 30˚, в созвездие Рыб, а точка осеннего равноденствия – из созвездия Весов в созвездие Девы. Но по традиции точки равноденствий обозначаются прежними знаками прежних «равноденственных» созвездий – Овна и Весов. То же случилось и с точками солнцестояния: летнее в созвездии Тельца отмечается знаком Рака, а зимнее в созвездие Стрельца – знаком Козерога.

И наконец, последнее, что связано с видимым годичным движением Солнца. Половину эклиптики от весеннего равноденствия до осеннего (с 21 марта по 23 сентября) Солнце проходит за 186 суток. Вторую половину, от осеннего равноденствия да весеннего, – за 179 суток (180 в високосный год). Но ведь половинки эклиптики равны: каждая по 180˚. Следовательно, Солнце движется по эклиптике неравномерно. Эта неравномерность объясняется изменением скорости движения Земли по эллиптической орбите вокруг Солнца.

Эта неравномерность объясняется изменением скорости движения Земли по эллиптической орбите вокруг Солнца.

Неравномерность движения Солнца по эклиптике приводит к разной длительности времен года. Для жителей северного полушария, например, весна и лето на шесть суток продолжительнее осени и зимы. Земля 2-4 июня расположена от Солнца на 5 миллионов километров дольше, чем 2-3 января, и движется по своей орбите медленнее в соответствии со вторым законом Кеплера. Летом Земля получает от Солнца меньше тепла, но зато лето в Северном полушарии продолжительнее зимы. Поэтому в Северном полушарии Земли теплее, чем в Южном.

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАТМЕНИЯ

В момент лунного новолуния может произойти солнечное затмение – ведь именно в новолуние Луна проходит между Солнцем и Землей. Астрономы заранее знают, когда и где будет наблюдаться солнечное затмение, и сообщают об этом в астрономических календарях.

Земле достался один-единственный спутник, но зато какой! Луна в 400 раз меньше Солнца и как раз в 400 раз ближе его к Земле, поэтому на небе Солнце и Луна кажутся дисками одинаковых размеров. Так что при полном солнечном затмении Луна целиком заслоняет яркую поверхность Солнца, оставляя при этом открытой всю солнечную атмосферу.

Так что при полном солнечном затмении Луна целиком заслоняет яркую поверхность Солнца, оставляя при этом открытой всю солнечную атмосферу.

Точно в назначенный час и минуту сквозь темное стекло видно, как на яркий диск Солнца наползает с правого края что-то черное, как появляется на нем черная лунка. Она постепенно разрастается, пока наконец солнечный круг не примет вид узкого серпа. При этом быстро ослабевает дневной свет. Вот Солнце полностью прячется за темной заслонкой, гаснет последний дневной луч, и тьма, кажущаяся тем глубже, чем она внезапнее, расстилается вокруг, повергая человека и всю природу в безмолвное удивление.

О затмении Солнца 8 июля 1842 года в городе Павии (Италия) рассказывает английский астроном Фрэнсис Бейли: «Когда наступило полное затмение и солнечный свет мгновенно потух, вокруг темного тела Луны внезапно возникло какое-то яркое сияние, похожее на корону ил на ореол вокруг головы святого. Ни в каких отчетах о прошлых затмения не было написано о чем-то подобном, и я вовсе не ожидал увидеть великолепие, находившееся теперь у меня перед глазами. Ширина короны, считая от окружности диска Луна, была равна примерно половине лунного диаметра. Она казалась составленной из ярких лучей. Ее свет был плотнее около самого края Луны, а по мере удаления лучи короны становились все слабее, тоньше. Ослабление света шло совершенно плавно вместе с увеличение расстояния. Корона представлялась в виде пучков прямых слабых лучей; их внешние концы расходились веером; лучи были неравной длины. Корона была не красноватая, не жемчужная, она была совершенно белого цвета. Ее лучи переливались или мерцали, как газовое пламя. Как не блестяще было это явление, какие бы восторги оно не вызывало у зрителей, но все же в этом странном, дивном зрелище было точно что-то зловещее, и я вполне понимаю, насколько могли быть потрясены и испуганы люди во времена, когда эти явления происходили совершенно неожиданно.

Ширина короны, считая от окружности диска Луна, была равна примерно половине лунного диаметра. Она казалась составленной из ярких лучей. Ее свет был плотнее около самого края Луны, а по мере удаления лучи короны становились все слабее, тоньше. Ослабление света шло совершенно плавно вместе с увеличение расстояния. Корона представлялась в виде пучков прямых слабых лучей; их внешние концы расходились веером; лучи были неравной длины. Корона была не красноватая, не жемчужная, она была совершенно белого цвета. Ее лучи переливались или мерцали, как газовое пламя. Как не блестяще было это явление, какие бы восторги оно не вызывало у зрителей, но все же в этом странном, дивном зрелище было точно что-то зловещее, и я вполне понимаю, насколько могли быть потрясены и испуганы люди во времена, когда эти явления происходили совершенно неожиданно.

Наиболее удивительной подробностью всей картины было появление трех больших выступов (протуберанцев), которые высились над краем Луны, но составляли, очевидно, часть короны. Они походили на горы громадной высоты, на снеговые вершины Альп, когда те освещены красными лучами заходящего Солнца. Их красный цвет впадал в лиловый или пурпуровый; быть может, лучше всего подошел бы сюда оттенок цветов персика. Свет выступов, в противоположность остальным частям короны, был совершенно спокоен, «горы» не искрились и не переливались. Все три выступа, несколько разные по величине, были видны до последнего момента полной фазы затмения. Но как только прорвался первый луч Солнца, протуберанцы вместе с короной пропали бесследно, и сразу восстановился яркий свет дня». Это явление, так тонко и красочно описанное Бейли, длилось чуть более двух минут.

Они походили на горы громадной высоты, на снеговые вершины Альп, когда те освещены красными лучами заходящего Солнца. Их красный цвет впадал в лиловый или пурпуровый; быть может, лучше всего подошел бы сюда оттенок цветов персика. Свет выступов, в противоположность остальным частям короны, был совершенно спокоен, «горы» не искрились и не переливались. Все три выступа, несколько разные по величине, были видны до последнего момента полной фазы затмения. Но как только прорвался первый луч Солнца, протуберанцы вместе с короной пропали бесследно, и сразу восстановился яркий свет дня». Это явление, так тонко и красочно описанное Бейли, длилось чуть более двух минут.

Помните тургеневских мальчиков на Бежинском лугу? Павлуша рассказывал о том, как Солнца не стало видать, о человеке со жбаном на голове, которого приняли за антихриста Тришку. Так это был рассказ о том же затмении 8 июля 1842 года!

Но не было на Руси затмения более того, о котором повествуют «Слово о полку Игореве» и древние летописи. Весной 1185 года новгород-северский князь Игорь Святославич с братом Всеволодом, исполнившись ратного духа, пошли на половцев стяжать себе славы, а дружине добычи. 1 мая, ближе к вечеру, как только вступили полки «Даждь-божьих внуков» (потомков Солнца) на чужую землю, затемнело раньше положенного, птицы смолкли, кони ржали ине шли, тени всадников были неясны и странны, степь дохнула холодом. Оглянулся Игорь и увидел, что провожает их «солнце, стоящее яко месяц». И сказал Игорь боярам своим и дружине своей: «Видите ли? Что значит сияние сие??». Они же посмотрели, и увидели, и понурили головы. И сказали мужи: «Князь наш! Не сулит нам добра сияние это!» Игорь же отвечал: «Братья и дружина! Тайна Божья никому неведома. А что нам дарует Бог – на благо нам или на горе, – это мы увидим». В десятый день мая дружина Игоря полегла в половецкой степи, а раненый князь был взят в плен.

Весной 1185 года новгород-северский князь Игорь Святославич с братом Всеволодом, исполнившись ратного духа, пошли на половцев стяжать себе славы, а дружине добычи. 1 мая, ближе к вечеру, как только вступили полки «Даждь-божьих внуков» (потомков Солнца) на чужую землю, затемнело раньше положенного, птицы смолкли, кони ржали ине шли, тени всадников были неясны и странны, степь дохнула холодом. Оглянулся Игорь и увидел, что провожает их «солнце, стоящее яко месяц». И сказал Игорь боярам своим и дружине своей: «Видите ли? Что значит сияние сие??». Они же посмотрели, и увидели, и понурили головы. И сказали мужи: «Князь наш! Не сулит нам добра сияние это!» Игорь же отвечал: «Братья и дружина! Тайна Божья никому неведома. А что нам дарует Бог – на благо нам или на горе, – это мы увидим». В десятый день мая дружина Игоря полегла в половецкой степи, а раненый князь был взят в плен.

Земля

совершает не только суточное вращательное движение

вокруг оси (подробнее: ), а обладает ещё поступательным движением по своей орбите вокруг Солнца

, вместе с другими планетами чего мы, однако, не замечаем. Земля вокруг солнца.

Земля вокруг солнца.

Нам кажется, что Земля находится в неподвижном состоянии, а Солнце обращается вокруг неё.

Чтобы наиболее наглядно представить , вообразите, что ваш корабль бросил якорь и встал на рейд около какого-то портового города. Вы спустили шлюпку и пошли в устье небольшой реки. Стоит ясная и тихая погода. Шлюпка несётся по водной глади, и кажется, что берега реки быстро бегут вам навстречу, а шлюпка стоит неподвижно.

Вот такой же неподвижной люди раньше считали Землю, наблюдая кажущееся движение Солнца по зодиакальным созвездиям.

Всего в солнечной системе

известно девять больших планет

: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон

. Собственного света планеты не имеют, и если иногда мы наблюдаем их в виде очень ярких звёзд, то это потому, что они отражают падающий на них свет Солнца.

Планеты перемещаются по небу между звёздами, почему их и назвали планетами, то есть «блуждающими светилами».

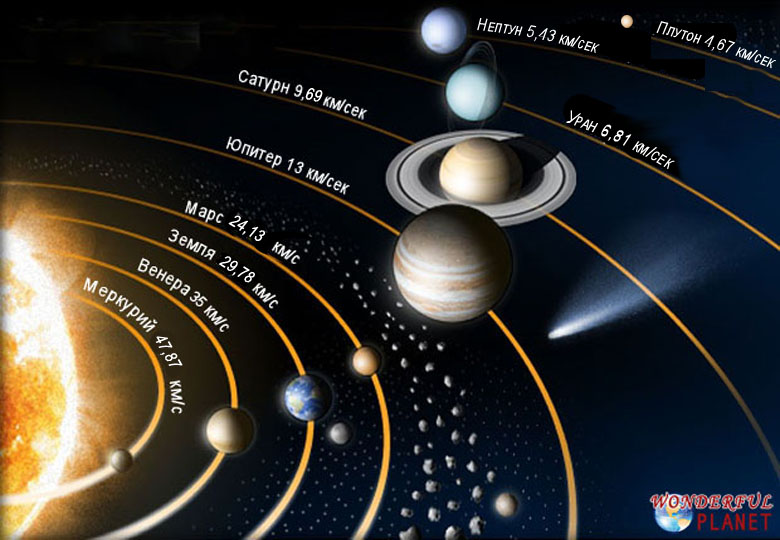

Периоды вращения планет вокруг Солнца

Скорости и периоды вращения планет вокруг Солнца

различны в зависимости от их расстояния до Солнца. Планеты, более близкие к Солнцу, вращаются с большей скоростью и совершают свои путь вокруг него в значительно более короткие промежутки времени, чем планеты, находящиеся дальше от Солнца.

Так, например, Меркурий

– ближайшая к Солнцу планета – совершает свой путь вокруг Солнца всего лишь в 88 суток

. Плутон, находящийся по сравнению со всеми другими известными нам планетами на самом далеком расстоянии от Солнца, – в 249 земных лет

.

Пути, по которым вращаются планеты вокруг Солнца

Пути, по которым вращаются планеты вокруг Солнца

, называются их орбитами

. Орбиты планет представляют собой эллипсы, или вытянутые окружности. Впервые это доказал гениальный математик и астроном Иоганн Кеплер

.

Степень вытянутости планетных орбит различна и сравнительно невелика. Наибольшей вытянутостью обладают орбиты Меркурия и Плутона. Что касается земной орбиты, то можно сказать, что она почти не отличается от окружности

Наибольшей вытянутостью обладают орбиты Меркурия и Плутона. Что касается земной орбиты, то можно сказать, что она почти не отличается от окружности

.

Эллипс нетрудно нарисовать. Возьмём небольшой длины нить и свяжем её концы между собой. Наденем эту нить на две булавки, воткнутые в лист бумаги, плотно лежащий на столе, одна от другой на расстоянии, немного меньшем половины всей нити.

Натянем карандашом нить и, сохраняя ее в этом положении, проведём им по листу бумаги, лежащему на столе. Получится эллипс.

Точки, в которые воткнуты булавки, называются фокусами

. Солнце находится в одном из фокусов эллипсов орбит Земли и всех других планет солнечной системы.

Фокусы планетных орбит находятся очень близко к центрам эллипсов, которые лежат как раз посредине между фокусами.

Расстояние Земли от Солнца

Среднее расстояние Земли от Солнца

составляет около 150 миллионов километров

. Это расстояние почти в 3750 раз превышает длину окружности земного экватора. Чтобы покрыть расстояние от Земли до Солнца, поезд, движущийся со скоростью 50 километров в час, должен идти без остановок около 350 лет. Даже на самолёте, летящем со скоростью около 350 километров в час, нам потребовалось бы 50 лет, чтобы долететь до Солнца.

Чтобы покрыть расстояние от Земли до Солнца, поезд, движущийся со скоростью 50 километров в час, должен идти без остановок около 350 лет. Даже на самолёте, летящем со скоростью около 350 километров в час, нам потребовалось бы 50 лет, чтобы долететь до Солнца.

Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за год, точнее в 365 ¼ суток. В это время наша планета покрывает в мировом пространстве расстояние около 900 миллионов километров. Более 20 тысяч лет должен безостановочно идти пешеход, проходя за каждый час 5 километров, чтобы пройти это расстояние. Самолёту, летящему со скоростью 350 километров в час, потребовалось бы около 300 лет, чтобы совершить беспосадочный перелёт на расстояние, равное годичному пути нашей Земли.

Каждую секунду Земля перемещается по своей орбите почти на 30 километров

. В час она проходит путь около 108 тысяч километров

. Представляете теперь себе, насколько велик годичный путь Земли и с какой громадной скоростью она мчится в безграничных мировых просторах.

Мы, постоянные земные пассажиры, не ощущаем ни сотрясений, ни каких-либо других неудобств в своём путешествии по Вселенной на этом «корабле». Нам не страшна бездна, окружающая нас, – мы крепко обосновались на нашей Земле.

Если бы мы могли создать такой летающий снаряд, скорость полёта которого равнялась бы скорости движения Земли вдоль своей орбиты или хотя бы даже 11 – 12 километрам в секунду, то этот снаряд при первом же своём полёте покинул бы Землю и, преодолев силу её притяжения, навсегда скрылся бы от наших взоров в безграничном мировом пространстве.

Если бы мы имели такую пушку, снаряды которой обладали бы скоростью полёта около 9 километров в секунду, то эти снаряды превратились бы в вечных спутников нашей планеты, они вечно кружились бы вокруг Земли и никак не могли бы ни улететь далеко в космическое пространство, ни упасть на Землю.

Путь Земли по орбите

Земля движется по своей орбите вокруг Солнца не с одинаковой скоростью. Чем ближе она находится к Солнцу, тем больше её скорость, и, наоборот – с удалением от Солнца её скорость уменьшается. В точке афелия

В точке афелия

(точка на земной орбите, которая дальше всего находится от Солнца), скорость движения Земли наименьшая, а в точке перигелия

(точка на земной орбите, которая находится ближе всего к Солнцу) – наибольшая.