Содержание

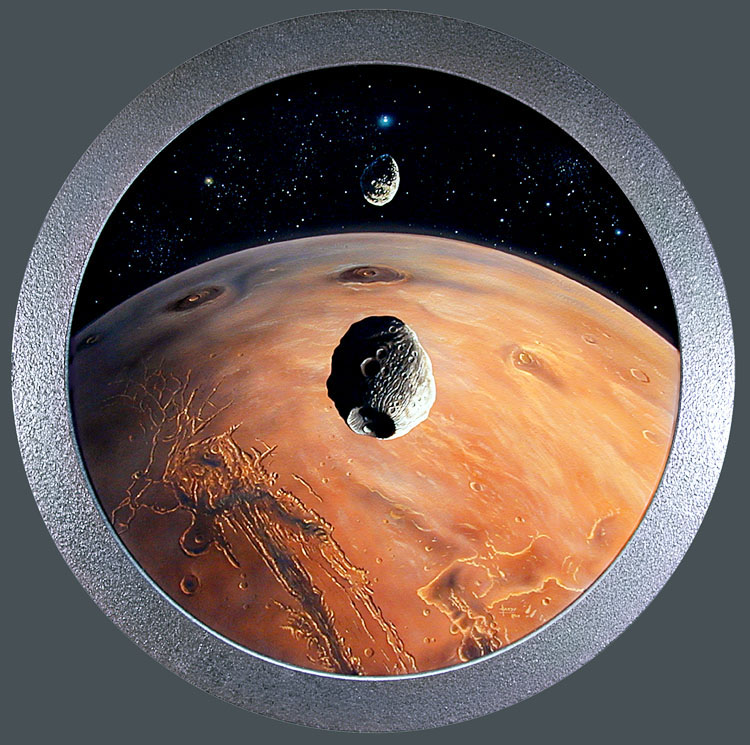

Луна vs Марс. Пригодность для колонизации / Хабр

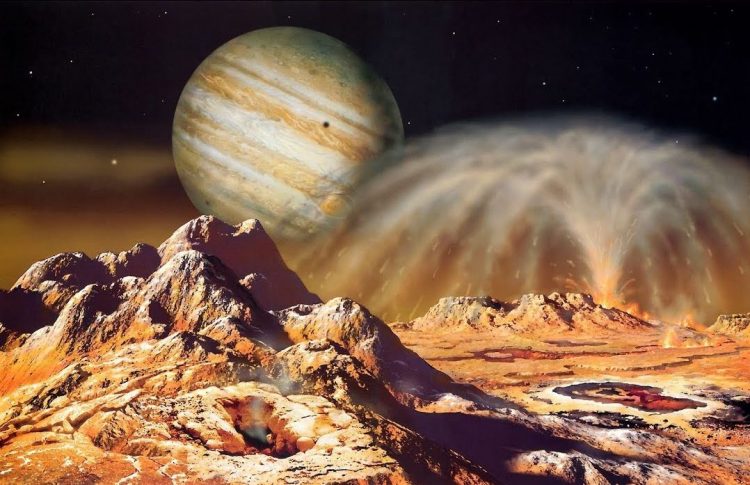

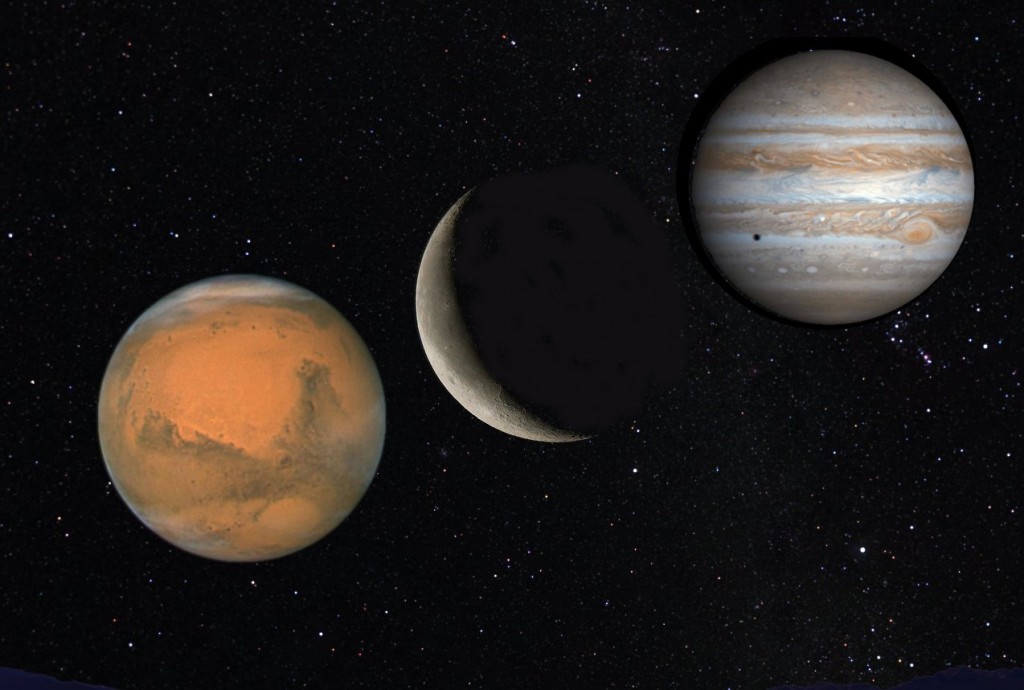

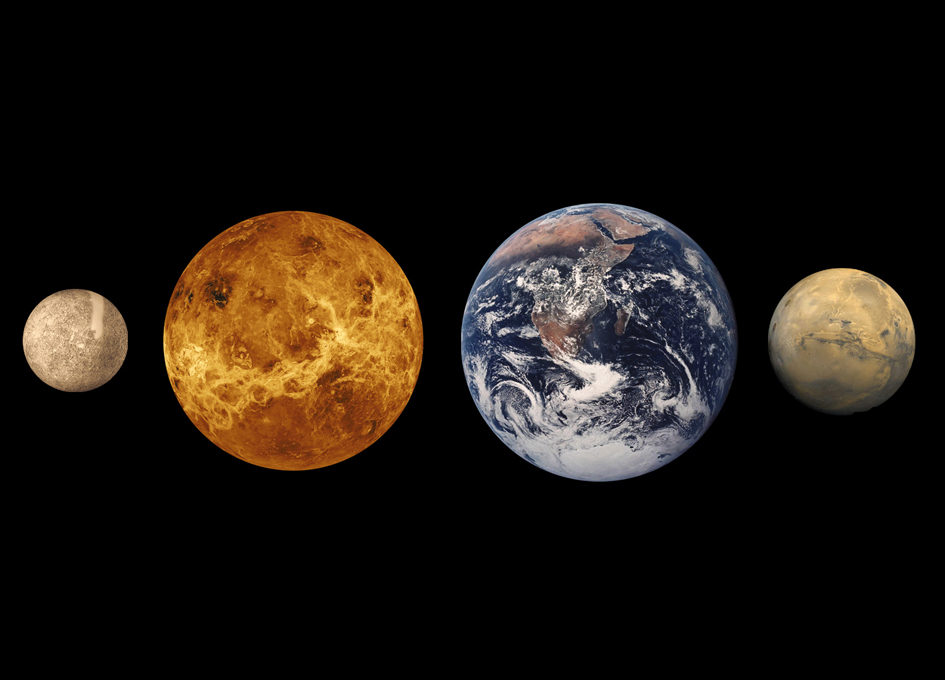

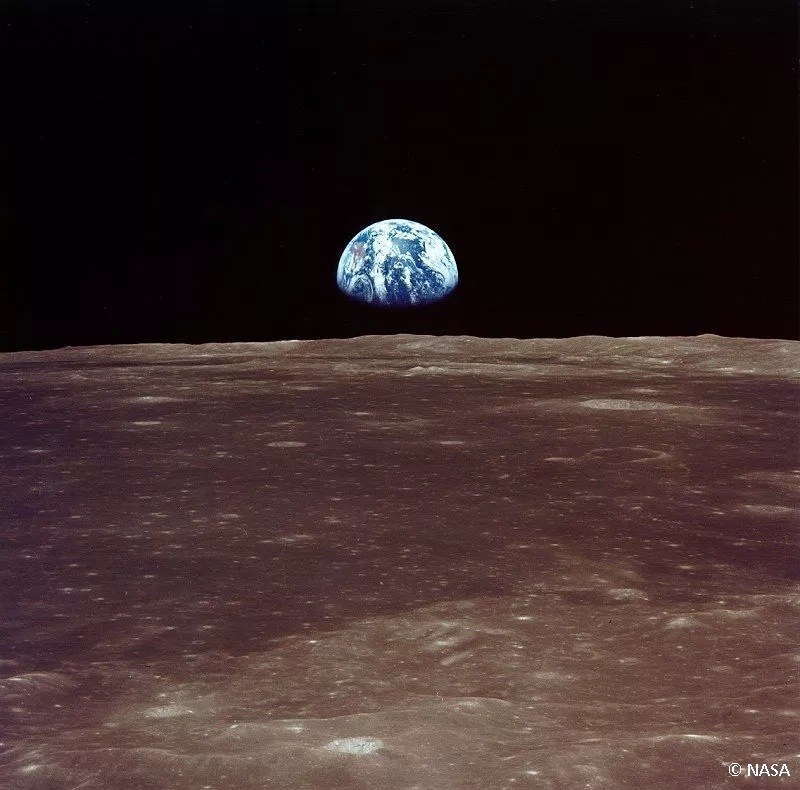

После завершения программы «Аполлон» все начали думать о полёте на Марс. В этой статье я опишу все плюсы и минусы полётов как на Марс, так и на Луну.

1. Длительность полёта

Луна: 3 дня.

Марс: около 250 дней по Гомановской траектории, около 145 дней по «Быстрой траектории». (Для неё нужны лишние 400 м/с dV). В случае «промаха» мимо Марса либо тех. неисправности можно будет вернуться на Землю примерно за те же 145 дней, облетев Марс.

2. Энергетические затраты на полёт

Луна: около 3000 м/с для перехода на траекторию полёта к Луне с НОО + 800 м/с для торможения и выхода на орбиту Луны.

Марс: примерно 3600 м/с для перехода на траекторию полёта на Марс (4000 м/с для Быстрой траектории). После перелёта к Марсу возможно 3 варианта:

1. Баллистический захват: Космический аппарат летит перед планетой, но со скоростью, меньшей чем у планеты. Затем планета «наползает» на КА, и захватывает его на свою орбиту. Затем можно будет тормозить об атмосферу, как это делал MRO:

Затем планета «наползает» на КА, и захватывает его на свою орбиту. Затем можно будет тормозить об атмосферу, как это делал MRO:

Плюсы: Малые затраты топлива.

Минусы: Нужны точные расчёты, чтобы не «промахнуться» мимо Марса.

2. Атмосферное торможение. Вход в атмосферу на скорости около 6 км/с.

Плюсы: Наименьшие затраты топлива, расчёты для полётов проще, чем для баллистического захвата.

Минусы: Необходима теплозащита, способная выдержать вход в атмосферу Марса на скорости около 6 км/с.

3. Выход на орбиту с помощью собственной двигательной установки.

Плюсы: Расчёты намного проще, чем для баллистического захвата и атмосферного торможения.

Минусы: Большие топливные затраты.

Второй способ будет оптимальным для грузового корабля. Для пилотируемого лучше всего подойдёт 3-й (в случае наличия эффективного ионного двигателя) либо первый при его отсутствии/экономии топлива.

3. Радиация

Луна: Можно лететь «в окно» когда Солнце наименее активно, и здоровью космонавтов ничего не угрожает. На поверхности Луны радиация ничем не отличается от космической т.к. у Луны нет магнитного поля.

На поверхности Луны радиация ничем не отличается от космической т.к. у Луны нет магнитного поля.

Марс: Попасть «в окно» невозможно из-за большой длительности полёта. В проекте Mars One предлагается защитить космонавтов водой. Плотность защиты составит 40 г/см2 для «убежища» на случай солнечной вспышки и 15 г/см2 для остальной части корабля. Радиационная защита увеличивает массу корабля в несколько раз. По данным прибора RAD марсохода Curiosity 180 дней в открытом космосе (а у Луны нет ни атмосферы, ни собственного магнитного поля) равноценны 500 дням на поверхности.

4. Посадка

Луна: Посадочная ступень будет весить 60% от полезной нагрузки. Аэродинамическое торможение невозможно т.к. атмосферы у Луны нет.

Марс: Все Марсианские миссии использовали аэродинамическое торможение. Curiosity затормозил до 410 м/с с помощью теплозащитного экрана, и затем до 100 м/с с помощью парашюта. После этого его спустил «небесный кран». Если же не использовать парашют, то для посадки после аэродинамического торможения понадобится примерно 500-600 м/с dV. Поэтому масса посадочной ступени будет составлять примерно 30% от массы полезной нагрузки (с учётом теплозащитного экрана).

Поэтому масса посадочной ступени будет составлять примерно 30% от массы полезной нагрузки (с учётом теплозащитного экрана).

5. Взлёт

Луна: Масса полезной нагрузки при выходе на орбиту Луны составит 40%.

Марс: Масса полезной нагрузки при выходе на орбиту Марса составит примерно 25%. Хотя есть проект по использованию привезённого водорода и CO2 из атмосферы (а его там 95%) для производства метана (Ch5) и его дальнейшему использованию во взлётной ступени, что уменьшит массу доставляемого топлива для взлёта до 7%.

Тут всё понятно: 1-я космическая скорость для Луны 1.68 км/с, а для Марса 3.55 км/с.

6. Минимальная длительность пребывания

Луна: Улетать можно сразу после посадки/выхода на орбиту спутника. Можно даже не выходить на орбиту, как пришлось сделать во время миссии Аполлон-13.

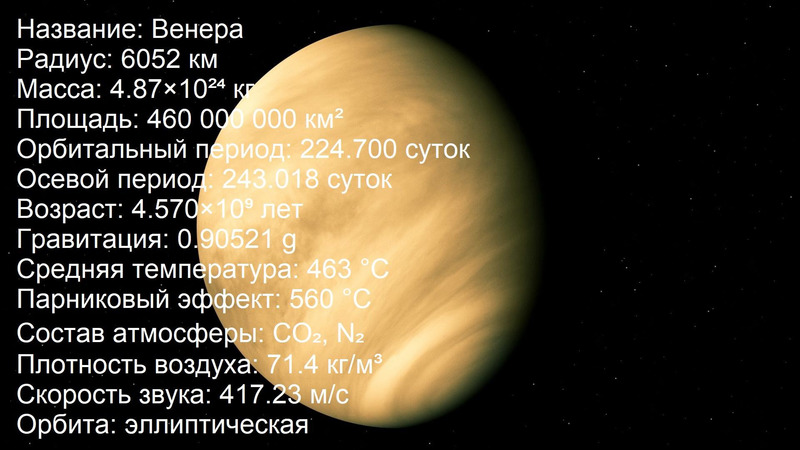

Марс: После выхода на орбиту нужно ждать около 17 месяцев, чтобы планеты выстроились в благоприятное для полёта положение. Можно улететь и раньше, пересекая орбиту Венеры. Но это требует больших энергетических затрат.

Можно улететь и раньше, пересекая орбиту Венеры. Но это требует больших энергетических затрат.

7. Гравитация

Время пребывания людей на Луне было очень маленьким, и поэтому оценить влияние малой гравитации на человека не удалось.

Рекорд пребывания на орбитальной станции — 437 дней.

Соответственно за 145-260 дней полёта на Марс с космонавтами ничего пагубного от отсутствия гравитации не произойдёт.

Неизвестно, как космонавтом будет удобнее перемещаться по Марсу: прыгать как кенгуру или ходить.

Луна: 16.5% от силы притяжения Земли.

Марс: 37.8% от силы притяжения Земли.

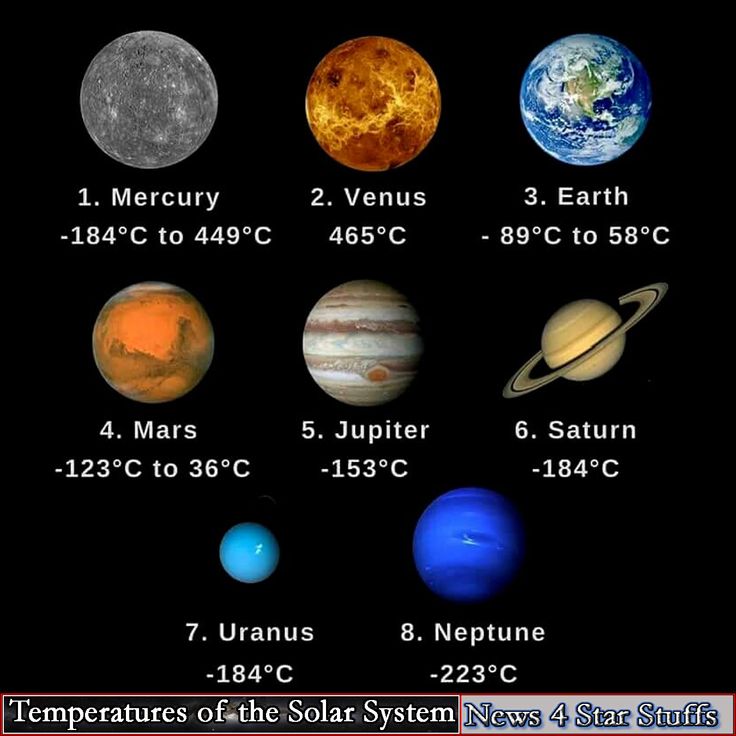

8. Условия окружающей среды

Луна: Лунная пыль абразивна. Она может выводить из строя механизмы, от неё возможны внутренние микрокровотечения в лёгких. На лунном грунте невозможно что-либо вырастить, но зато из него можно добывать металлы и затем возводить из них сооружения.

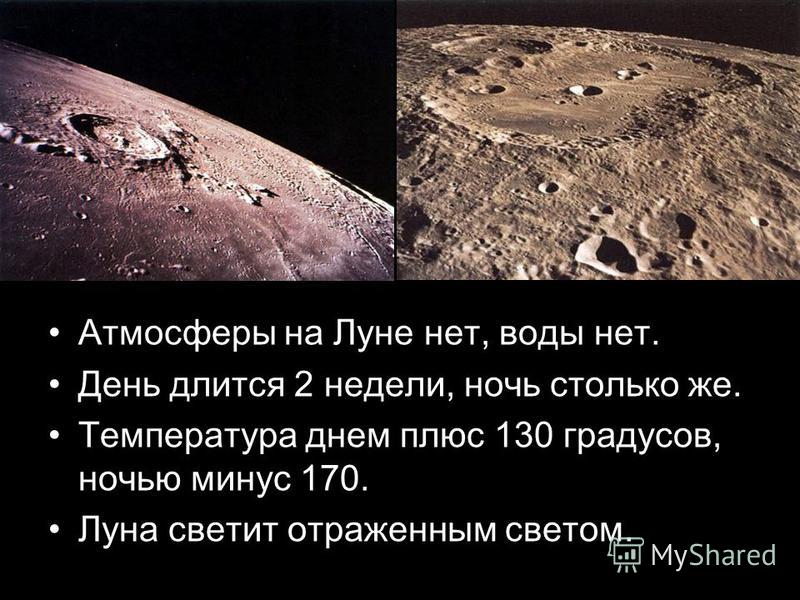

Температура на Луне колеблется от -180 до 120 градусов.

Марс: Марсианская пыль не столь абразивна, как Лунная. Атмосфера Марса «слабее» атмосферы Земли в 110-150 раз в зависимости от сезона. Точный состав Марсианского грунта неизвестен, поэтому прокомментировать возможность добычи чего-либо из него кроме воды я не могу. В 2018 году SpaceX планировал отправить миссию для взятия образцов Марсианского грунта и доставки их на Землю, но затем эту миссию перенесли на 2022 год. Температура на Марсе колеблется от -140 до 20 градусов. В температурном плане Марс благоприятней Луны.

На Марсианском грунте можно выращивать растения. Подробнее об этом написано тут и тут.

9. Вода

Луна: На Луне доказано наличие примерно 600.000.000 м3 льда на Северном полюсе.

Марс: Если бы весь лёд на Марсе растаял, то планета могла бы покрыться водой на 22 метра. Но на самом деле этого не произойдёт т.к. атмосфера слишком слабая для удержания воды в жидком состоянии.

Подробнее о воде на Марсе писал Зелёный Кот тут и тут.

10. Солнечная энергия

Луна: Мощность солнечного излучения на Луне составляет около 1400 Вт/м2. КПД солнечных батарей составляет 20-40%, это позволит получать получать 280-560 Вт/м2 электроэнергии. Но проблема в том, что Луна делает 1 оборот за 28 дней т.е. там 14 дней день и 14 дней ночь. Поэтому на Луну придётся доставлять множество аккумуляторов для поддержания работоспособности станции на протяжении 2 недель.

Марс: Марс удалён от Солнца дальше, чем Земля и Луна. Мощность солнечного излучения около 600 Вт/м2. Солнечные батареи позволят получать 120-240 Вт/м2. 1 оборот Марс делает за 24 часа 40 минут.

Планы по полётам на Марс есть у NASA, на Луну — у Роскосмоса. Но всех может опередить SpaceX. Илон Маск собирается организовать полёт на Марс в 2025 году.

Освоение Луны. Исследования космоса. Открытия. Реферат: Луна

На Луне нет привычной для нас атмосферы, нет рек и озёр, растительности и животных организмов. Сила тяжести на Луне в шесть раз меньше чем на Земле. День и ночь с перепадами температур до 300 градусов длятся по две недели. И, тем не менее, Луна все больше привлекает землян возможностью использовать ее уникальные условия и ресурсы.

День и ночь с перепадами температур до 300 градусов длятся по две недели. И, тем не менее, Луна все больше привлекает землян возможностью использовать ее уникальные условия и ресурсы.

Луна представляется привлекательной объектом исследования из-за вероятного наличия там воды и других полезных ископаемых, которые могут быть использованы для решения задач энергетики на Земле и обеспечения полётов к планетам Солнечной системы. Вполне может оказаться так, что страны, приступившие к всестороннему освоению Луны первыми, окажутся в более выгодном стратегическом положении по сравнению с остальными государствами.

В настоящее время ведется проработка нескольких перспективных лунных проектов.

Происхождение Луны окончательно еще не установлено. Проблема в том, что у нас слишком много предположений и слишком мало фактов. Все это происходило настолько давно, что ни одну из гипотез невозможно проверить…

Влияние Луны как естественного спутника на планету Земля

Луна движется вокруг Земли со средней скоростью 1,02 км/сек по приблизительно эллиптической орбите в том же направлении, в котором движется подавляющее большинство других тел Солнечной системы, то есть против часовой стрелки. ..

..

Влияние Луны как естественного спутника на планету Земля

Форма Луны очень близка к шару с радиусом 1737 км, что равно 0,2724 экваториального радиуса Земли. Площадь поверхности Луны составляет 3,8 * 107 км2, а объем 2,2 * 1025см3. Более детальное определение фигуры Луны затруднено тем, что на Луне…

Влияние Луны как естественного спутника на планету Земля

Смена фазы Луны обусловлена переменами в условиях освещения Солнцем тёмного шара Луны при её движении по орбите. С изменением взаимного расположения Земли…

Влияние Луны как естественного спутника на планету Земля

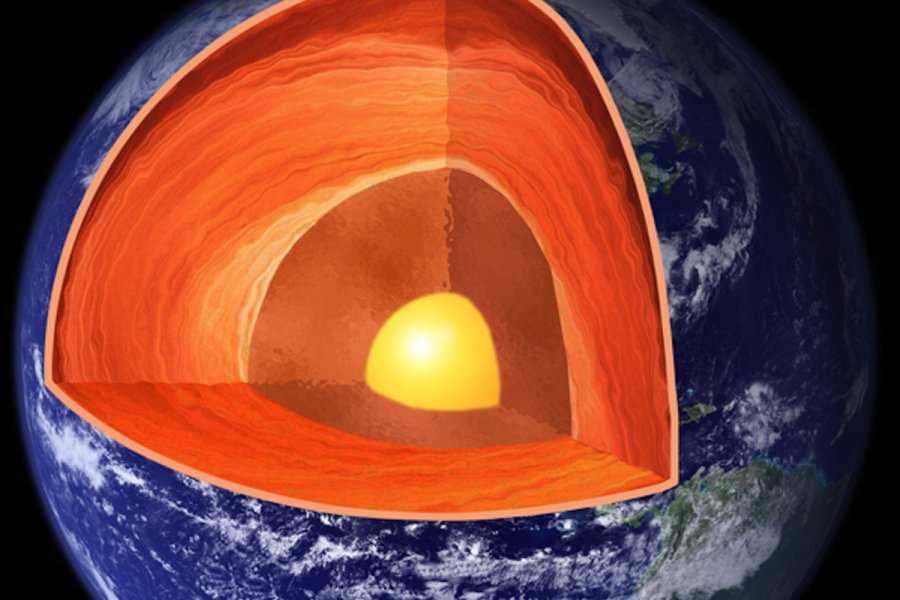

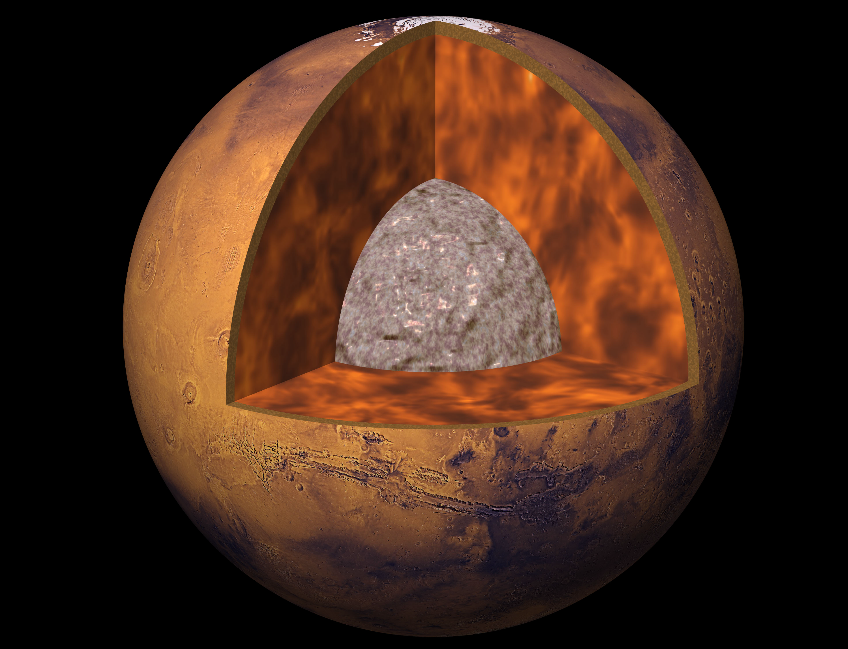

Рисунок 2 — внутреннее строение луны

Луна, как и Земля, состоит из ярко выраженных слоев: кора, мантия и ядро. Такая структура, как полагают, сформировалась сразу после формирования Луны — 4.5 миллиарда лет назад. Толщина лунной коры составляет…

Отличительной чертой второй половины XX века является бурное развитие радиоэлектронных средств связи. Одновременно развиваются и средства электронного шпионажа, что делает проблему защиты информации все более и более актуальной. ..

..

Защита информации. Угрозы, принципы, методы.

Все больше информации на персональных компьютерах, все чаще возникает необходимость защиты своей информации от попытки прочтения.

Неэффективность стандартных средств удаления (на примере популярных оболочек)

? ДОС — восстановление…

Космический мусор

Очень долгое время проблема засорения космоса рассматривалась в чисто теоретическом аспекте. Земные орбиты казались слишком огромными и пустыми для того, чтобы быть засоренными. Но число запусков росло с каждым годом, а, следовательно…

Лазерные технологии и их применение в области астрономии

Во время полётов на Луну пилотируемыми и беспилотными аппаратами, на её поверхность было доставлено несколько специальных уголковых отражателей. Затем, с Земли посылали специально сфокусированный лазерный луч. После этого…

Математическое моделирование космических систем

До возникновения космонавтики в арсенале ученых, изучающих космос, были лишь наблюдения и построенные на их основе не только теории, но и мечты, фантазии, размышления, фантастические романы. ..

..

Месяц ясный

Луна — самое близкое к Земле небесное тело, естественный спутник нашей планеты.

Она обращается вокруг Земли на расстоянии около 400 тысяч километров. В отличии от сжатой у полюсов Земли Луна по форме значительно ближе к правильному шару…

Месяц ясный

Я попыталась понаблюдать за фазами луны, и определить в какие ночи наступает полнолуние и сколько оно продолжается. Для этого я в течение двух месяцев наблюдала за изменение формы луны и регистрировала свои наблюдения в таблицу…

Перспективы освоения космоса и Луны

Глава Роскосмоса Анатолий Перминов рассказал о долгосрочной программе развития российской космонавтики на период до 2040 года. «По нашим оценкам, готовность пилотируемого полета к Луне будет в 2025 году…

Проблемы изучения солнечных затмений и результаты работ советских экспедиций

Наблюдения затмившегося Солнца представляют исключительное научное значение.

Весьма многочисленны те научные вопросы, для разрешения которых астрономы организуют экспедиции в полосу полных солнечных затмений. ..

..

Солнце как переменная звезда

Проблема солнечных нейтрино.

Ядерные реакции, происходящие в ядре Солнца, приводят к образованию большого количества электронных нейтрино. При этом измерения потока нейтрино на Земле, которые постоянно производятся с конца 1960-х годов…

Содержание Введение Основная часть 3.1.Приливы и отливы Глава 2. Луна 3.2. «Лунатики» 3.3. Животные и Луна Глава1. История наблюдения за Луной Глава 3. Влияние Луны на Землю Заключение Список литературы Общие сведения о Луне 2.2. Жизненный цикл Луны

Предположение Луна действует на всех живых существ на Земле, но больше всего на людей. Именно в полнолуние они становятся раздражительными, встревоженными и очень возбужденными. Таким же образом Луна действует и на животных, только в отличие от людей, они ничего не знают о ней. Возможно ли, уберечь от лунного влияния людей и животных?

На уроках окружающего мира, я узнала, что Луна – это небольшая планета, которая обращается вокруг Земли. Как наша Земля, так и Луна кругла со всех сторон, то есть имеет форму шара. Она меньше Земли в 4 раза. В космическом царстве все такие непоседы. На месте никого не удержишь, все движутся и движутся. Вот и Луна так и вертится возле своей подружки – Земли. Общие сведения о Луне. За это Луну даже прозвали спутником Земли. Как вы думаете, что означает слово спутник? Земля притягивает к себе Луну, не дает ей удаляться. Путь, по которому Луна движется вокруг Земли, называется орбитой Луны.

Как наша Земля, так и Луна кругла со всех сторон, то есть имеет форму шара. Она меньше Земли в 4 раза. В космическом царстве все такие непоседы. На месте никого не удержишь, все движутся и движутся. Вот и Луна так и вертится возле своей подружки – Земли. Общие сведения о Луне. За это Луну даже прозвали спутником Земли. Как вы думаете, что означает слово спутник? Земля притягивает к себе Луну, не дает ей удаляться. Путь, по которому Луна движется вокруг Земли, называется орбитой Луны.

М ы видим Луну по-разному. Иногда мы совсем не видим Луны на небе. Т акой ее вид называется новолунием. Ч ерез несколько дней мы уже видим Луну вот такой: Е ще через несколько дней – вот такой: М ожно провести от нее вниз черточку таким образом, чтобы получилась буква Р – это значит, что сейчас Луна растет. Ж ИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ Л УНЫ

Еще через некоторое время мы видим Луну такой: Такой вид Луны называется полнолунием. Затем Луна будет уменьшаться и через некоторое время примет такой вид: Затем Лунный диск вновь будет уменьшаться и, наконец, примет такой вид: Останется от Луны лишь серп, похожий на букву С. Говорят, что Луна убывает, стареет. Плыл по небу Лунный серп, Серп склонялся на ущерб. И поэтому с небес Нам светила буква С.

Говорят, что Луна убывает, стареет. Плыл по небу Лунный серп, Серп склонялся на ущерб. И поэтому с небес Нам светила буква С.

С помощью научно- популярной литературы мне удалось раскрыть секрет Луны. Она сама не испускает света, Луна, словно зеркало, отражает свет Солнца. Раз она сама не светит, то мы видим только ту ее часть, которая освещена солнцем. В разное время Солнце по- разному освещает Луну. Поэтому нам и кажется, что ее форма меняется. А на самом деле она не меняет своей формы.

Обращаясь вокруг Земли, Луна вызывает на ней приливы и отливы. Луна расположена так близко от нас, что притягивает воду и вызывает приливы тех морей и океанов, которые находятся в этот момент под ней. Земля все время стремится притянуть к себе Луну, а Луна притягивает к себе Землю. Сила притяжения Луны воздействует на Землю, которая притягивается к Луне сильнее, чем моря и океаны на противоположной от Луны стороне Земли. Поэтому удаленные от Луны моря и океаны «отстают» от движения Земли, и это вызывает в них приливы. Поскольку земля вращается вокруг своей оси быстрее, чем Луна обращается вокруг нее, то за 25 часов происходят два прилива и два отлива.

Поскольку земля вращается вокруг своей оси быстрее, чем Луна обращается вокруг нее, то за 25 часов происходят два прилива и два отлива.

На растущей луне человек чувствует прилив сил, оптимизм, готовность справиться с любой задачей и уверенность в своих силах. На убывающей, наоборот, упадок сил, слабость, желание все бросить. В это время наблюдается наибольшее число обращений людей в депрессивном состоянии. Самое неприятное для человека влияние Луны – это «лунатизм» (сомнамбулизм). Проблема во многом заключается в том, что можно быть лунатиком и даже не догадываться об этом. Что же заставляет человека гулять в ночи, и можно ли от этого вылечиться? Оказывается, люди негативно реагируют на яркий свет полной Луны. Все чувства и реакции человека обостряются, у детей же лунатизм обостряется, когда они перевозбуждены или встревожены. Нередко в такое состояние может впасть и здоровый человек, если он перенес стресс. Во время хождения работают все органы чувств: глаза открыты, он слышит, видит, держит равновесие. А вот чувство опасности сильно притуплено, и иногда он может совершить такой трюк, который не смог бы сделать в обычном состоянии. После пробуждения лунатик ничего не помнит и очень удивляется, увидев себя не в своей постели, а где-нибудь в другом месте. «ЛУНАТИКИ»

А вот чувство опасности сильно притуплено, и иногда он может совершить такой трюк, который не смог бы сделать в обычном состоянии. После пробуждения лунатик ничего не помнит и очень удивляется, увидев себя не в своей постели, а где-нибудь в другом месте. «ЛУНАТИКИ»

Если вы заметили, что ваши знакомые люди начинают бродить по ночам, поскорее обратитесь к врачу. Такие хождения могут быть очень опасны. Лунатиков практически невозможно разбудить. И чтобы это не закончилось трагедией, прячьте на ночь ключи от машины, входной двери. Можно поставить решетки на окна и балконы. Мебель в квартире постарайтесь расставить так, чтобы было меньше острых углов. Некоторые считают, что лунатиков можно привязать к кровати или поставить таз с водой возле нее, но это не всегда помогает. Больной, не просыпаясь, в состоянии развязать веревки и обойти емкость с водой

Животные и Луна Луна влияет не только на людей, но и на животных. Подобно приливам и отливам морей и океанов, живые организмы тоже к полнолунию увеличиваются в весе и худеют к новолунию. Как оказалось, животные не в меньшей степени, чем человек, подвержены влиянию нашего небесного соседа. Австралийские и английские исследователи не поленились провести статистический анализ нападения животных и нанесения человеку травм в виде укусов с достаточно тяжелыми последствиями. В круг исследований попали кошки, крысы, лошади и, конечно же, собаки. В течение годов в одну из английских клиник скорой помощи попали 1621 человек с травмами от укусов, среди нападавших было 56 кошек, 11 крыс, 13 лошадей и 1541 собака. Сопоставление времени проявления такой агрессивности с лунным календарем показало, что 1/3 часть случаев произошла непосредственно во время полнолуния, а лишь 1/15 % в новолуние.

Как оказалось, животные не в меньшей степени, чем человек, подвержены влиянию нашего небесного соседа. Австралийские и английские исследователи не поленились провести статистический анализ нападения животных и нанесения человеку травм в виде укусов с достаточно тяжелыми последствиями. В круг исследований попали кошки, крысы, лошади и, конечно же, собаки. В течение годов в одну из английских клиник скорой помощи попали 1621 человек с травмами от укусов, среди нападавших было 56 кошек, 11 крыс, 13 лошадей и 1541 собака. Сопоставление времени проявления такой агрессивности с лунным календарем показало, что 1/3 часть случаев произошла непосредственно во время полнолуния, а лишь 1/15 % в новолуние.

Наиболее ярким примером влияния полнолуния на животных являются представители класса волков. Волки — стражи ночного леса. Одни люди их панически боятся, а другие — души не чают в этих хищниках. Но всё ли мы знаем о санитарах леса? Из-за своей отшельнической жизни их жизнь долгое время была для человека окутана тайной и множеством мифов и поверий. Одно из них связано с луной. Согласитесь, первая картина, возникающая перед глазами при упоминании волка, – хищник, воющий на Луну. С чем же это связано?

Одно из них связано с луной. Согласитесь, первая картина, возникающая перед глазами при упоминании волка, – хищник, воющий на Луну. С чем же это связано?

Давно замечено, что с наступлением фазы новолуния человек лучше высыпается, а животные ведут себя особенно мирно. Связано это с тем, что воздействия дневного и ночного светил одинаковы. В противоположном же случае, при полнолунии, силы направлены противоположно друг другу. В результате они гасятся, и животные теряют природный ориентир – они перестают ощущать положение Солнца. Это провоцирует страх перед неизвестным, и, следовательно, повышенную бодрость. Из-за возросшей активности мозг не успевает отдохнуть, волк становится агрессивным и в истошном вое выкидывает свою злость подобно человеку, кричащему от боли. Так что можно с полной уверенностью сказать, что воющий на Луну волк это далеко не выдумка, как некоторые до сих пор считают.

Выводы Во-первых, Луна сильно влияет на нашу планету, она вызывает приливы и отливы на морях и в океанах. Во-вторых, Луна действует на всех живых существ на Земле, но больше всего на людей. Именно в полнолуние они становятся раздражительными, встревоженными и очень возбужденными, могут гулять во сне, вот поэтому их и называют лунатиками. В-третьих, спутник нашей планеты влияет на возникновение дорожно- транспортных происшествий, преступлений, начинаются войны и конфликты. Все это происходит из-за агрессивности людей. Таким же образом Луна действует и на волков, только в отличие от людей, они ничего не знают о ней. Страх перед неизвестным не дает волку покоя, и тогда мы можем слышать их громкий вой. Очень жалко этих животных, но оказалось, что помочь им невозможно. А вот людям повезло. Лунатики могут обратиться к врачу, и он им обязательно поможет.

Во-вторых, Луна действует на всех живых существ на Земле, но больше всего на людей. Именно в полнолуние они становятся раздражительными, встревоженными и очень возбужденными, могут гулять во сне, вот поэтому их и называют лунатиками. В-третьих, спутник нашей планеты влияет на возникновение дорожно- транспортных происшествий, преступлений, начинаются войны и конфликты. Все это происходит из-за агрессивности людей. Таким же образом Луна действует и на волков, только в отличие от людей, они ничего не знают о ней. Страх перед неизвестным не дает волку покоя, и тогда мы можем слышать их громкий вой. Очень жалко этих животных, но оказалось, что помочь им невозможно. А вот людям повезло. Лунатики могут обратиться к врачу, и он им обязательно поможет.

Естественный спутник

нашей родной Земли — Луна

— привлекал внимание людей с доисторических времен. Современная наука астрономия знает гораздо больше интересных фактов о Луне, чем наши предки. Мы расскажем вам о характеристиках Луны, фазах Луны и о рельефе спутника Земли.

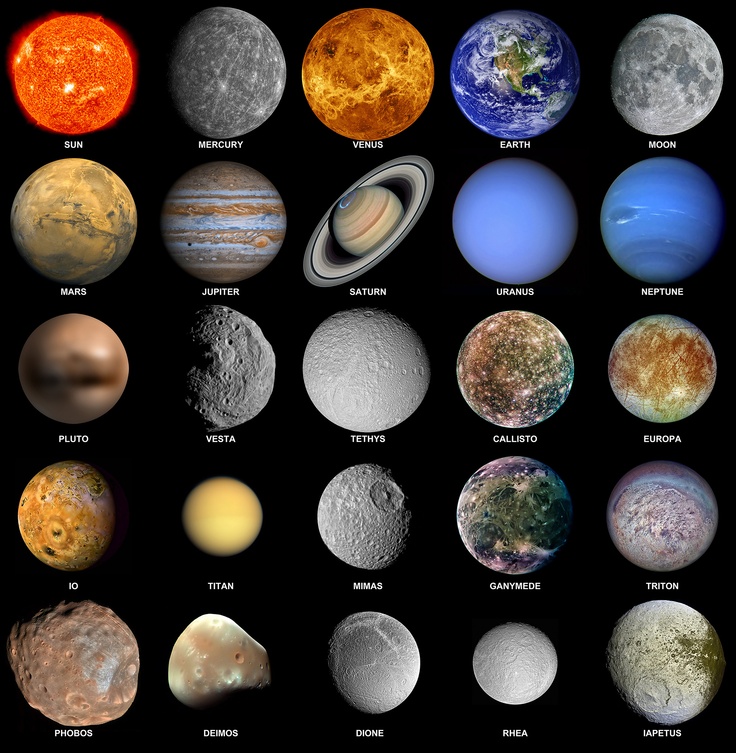

Луна

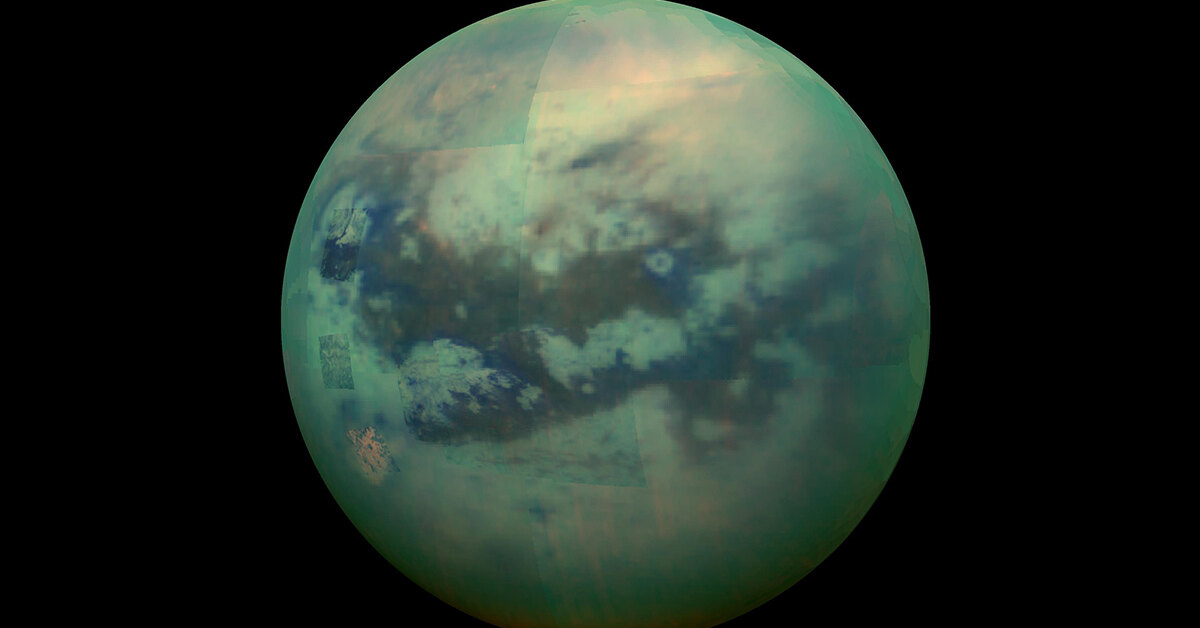

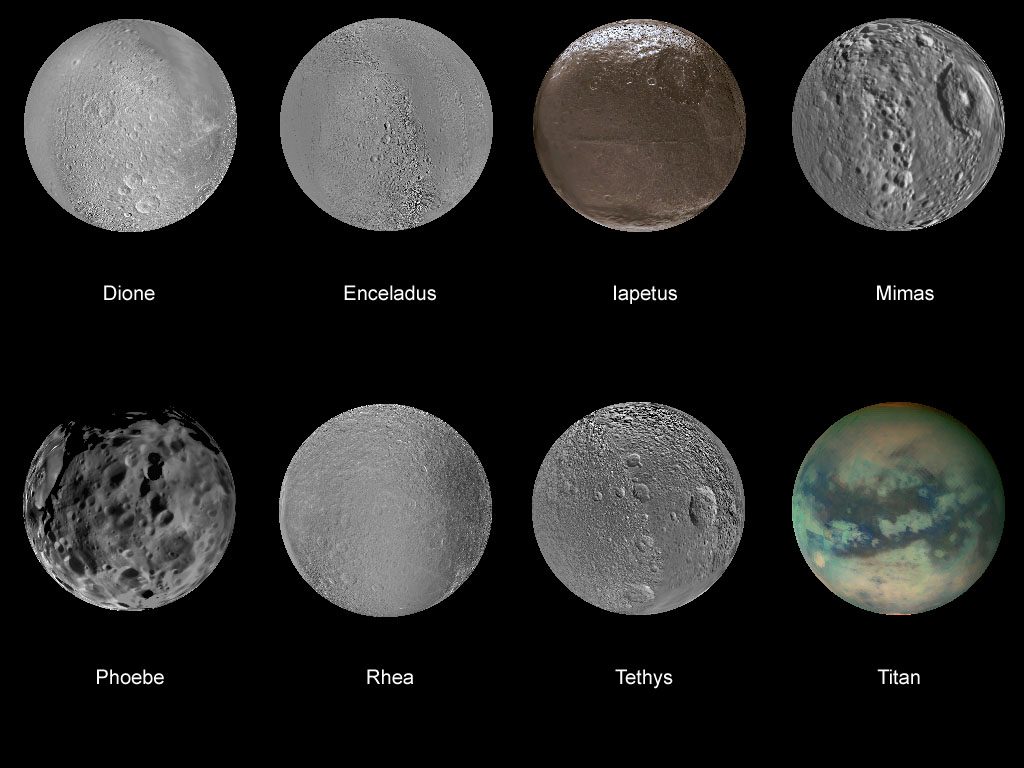

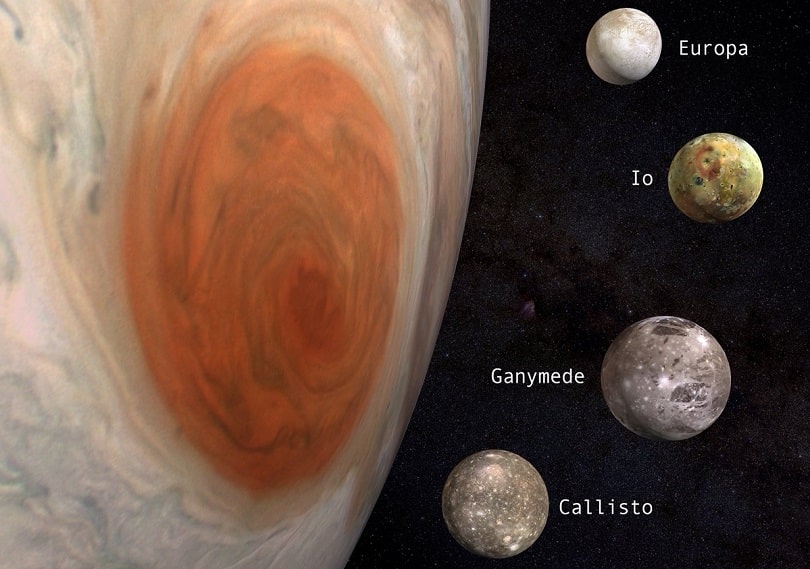

— естественный спутник Земли, второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и ближайший к нему естественный спутник планет, пятый по величине среди них (после таких спутников Юпитера, как Ио, Ганимед, Каллисто и спутника Сатурна — Титан).

Древние римляне называли Луну также, как и мы (лат. Luna). Название происходит от индоевропейского корня «louksnā» — светлая, блестящая. В эллинистическую эпоху древнегреческой цивилизации наш спутник называли Селеной (др.-греч «Σελήνη»), а древние египтяне — Ях.

В этой статье собраны самые интересные факты из астрономии о Луне

, ее фазах, рельефе и строении.

Планетарные характеристики Луны

- Радиус = 1 738 км

- Большая полуось орбиты = 384 400 км

- Орбитальный период = 27,321661 суток

- Эксцентриситет орбиты = 0,0549

- Наклон орбиты экватора = 5,16

- Температура поверхности = от -160 ° до +120 ° C

- Сутки = 708 часов

- Расстояние от Земли = 384400 км

Характеристики орбитального движения Луны

С давних времен люди пытались описать и объяснить движение Луны

, используя каждый раз более точные теории. Наиболее близким к реальности можно считать то, что Луна движется по эллиптической орбите.

Наиболее близким к реальности можно считать то, что Луна движется по эллиптической орбите.

Наименьшее расстояние между центрами Земли и Луны — 356 410 км

(в перигее), наибольшее — 406 740 км (в апогее). Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 400 км. Это расстояние луч света проходит за 1,28 с.

Самый быстрый в истории человечества межпланетный зонд «Новые горизонты», который недавно пролетел мимо Плутона, одолел 19 января 2006 путь к орбите Луны за 8 ч. 35 мин.

Хотя Луна и вращается вокруг своей оси

, он всегда обращена к Земле одной и той же стороной. Это потому, что относительно звезд Луна совершает один оборот вокруг своей оси за то же время, что и один оборот вокруг Земли — в среднем за 27,321582 суток (27 суток 7 часов. 43 мин. 5 с).

Этот период обращения называют сидерическим (от лат. «Sidus» — звезда; родительный падеж: sideris). А поскольку направления обоих вращений совпадают, противоположную сторону Луны с Земли увидеть невозможно. Правда, благодаря тому, что движение Луны по эллиптической орбите происходит неравномерно (вблизи перигея он движется быстрее, вблизи апогея — медленнее), а вращение спутника вокруг собственной оси равномерное, можно увидеть небольшие участки западного и восточного краев обратной стороны Луны.

Правда, благодаря тому, что движение Луны по эллиптической орбите происходит неравномерно (вблизи перигея он движется быстрее, вблизи апогея — медленнее), а вращение спутника вокруг собственной оси равномерное, можно увидеть небольшие участки западного и восточного краев обратной стороны Луны.

Это явление называют оптической либрацией по долготе

. Благодаря наклону оси вращения Луны к плоскости земной орбиты (в среднем на 5 ° 09 «) можно увидеть краешки северной и южной зоны обратной стороны Луны (оптическая либрация по широте).

Также существует физическая либрация

, обусловленная колебанием Луны вокруг положения равновесия в результате смещения центра масс относительно его геометрического центра (центр масс Луны расположен примерно в 2 км от геометрического центра по направлению к Земле), а также в связи с действием приливных сил со стороны Земли.

Физическая либрация имеет величину 0,02° по долготе и 0,04° по широте. Вследствие всех видов либрации с Земли можно наблюдать примерно 59% лунной поверхности.

Явление оптической либрации открыл выдающийся итальянский ученый Галилео Галилей в 1635 году. Луна не самосветящееся тело. Видеть его можно только потому, что он отражает солнечный свет.

В процессе движения Луны угол между Землей, Луной и Солнцем изменяется, поэтому условия освещения поверхности Луны и условия ее наблюдения с поверхности Земли тоже меняются. Мы наблюдаем это явление в виде цикла фаз Луны. На данных иллюстрациях вы узнаете, какая Луна убывающая, а какая — растущая.

Новолуние

— фаза, когда неосветлённая Луна находится между Землей и Солнцем. В это время он невидим для земного наблюдателя.

Полнолуние

— фаза, когда Луна находится в противоположной точке своей орбиты и освещенное Солнцем полушарие видимо земному наблюдателю полностью.

Промежуточные фазы луны

— положение Луны между новолунием и полнолунием — называют четвертями (первая и последняя). Период времени между двумя последовательными фазами составляет в среднем 29,530588 суток (708 ч. 44 мин. 3 с). Именно этот период — синодический (от греческого «σύνοδος» — сочетание, соединение) — и является одной из структурных частей календаря — месяцем.

44 мин. 3 с). Именно этот период — синодический (от греческого «σύνοδος» — сочетание, соединение) — и является одной из структурных частей календаря — месяцем.

Описанные выше закономерности в движении отнюдь не исчерпывают все характеристики и особенности Луны. Реальное движение Луны довольно сложно.

Основой современных расчетов движения Луны является теория Эрнеста Брауна (1866-1938), созданная на рубеже XIX-XX веков. Она предусматривает положение Луны на орбите с огромной точностью и учитывает многие факторы, которые влияют на движение Луны: сплюснутостью Земли, влияние Солнца, а также гравитационные нападки от планет и астероидов.

Погрешность в расчетах по теории Брауна не превышает 1 км за 50 лет! Уточняя положение теории Брауна, современная наука может рассчитывать движение Луны и проверять расчеты на практике с еще большей точностью.

Физические характеристики и строение Луны

Луна имеет почти шаровидную форму

— она немного сплюснута вдоль полярной оси. Его экваториальный радиус равен 1738,14 км, что составляет 27,3% величины экваториального радиуса Земли. Полярный радиус равен 1735,97 км (27,3% величины полярного радиуса Земли).

Его экваториальный радиус равен 1738,14 км, что составляет 27,3% величины экваториального радиуса Земли. Полярный радиус равен 1735,97 км (27,3% величины полярного радиуса Земли).

Итак, среднее значение радиуса Луны — 1737,10 км (27,3% земного), а площадь поверхности примерно 3,793 х 10 7 км 2 (7,4% площади поверхности Земли).

Объем Луны равен 2,1958 х 10 10 км³ (2,0% объема Земли), а его масса 7,3477 х 10 22 кг (1,23% массы Земли). По данным спутников «Лунар Орбитер» создана гравитационная карта Луны и выявлены гравитационные аномалии — масконы — зоны повышенной плотности. Эти аномалии гораздо больше, чем на Земле.

Атмосфера Луны крайне разреженная. Когда поверхность не освещена Солнцем, содержание газов над ней не превышает 2,0 х 10 5 частиц / см 3 (для Земли этот показатель составляет 2,7 х 1019 частиц / см 3 — так называемое число Лошмидта), а после восхода Солнца увеличивается примерно в сто раз за счет дегазации почвы.

Разреженность атмосферы приводит к высокому перепаду температур на поверхности Луны (на экваторе от -170 °C перед восходом Солнца, до +120 °C в середине дня, на Луне длится 14,77 земных суток).

Благодаря малой теплопроводности почвы температура пород, залегающих на глубине 1 м, почти постоянная и равна -35 ° C. Несмотря на практическое отсутствие атмосферы, небо на Луне всегда чёрное, даже когда Солнце находится над горизонтом, и на нем всегда видно звезды. Лунная кора на обратной стороне толще, чем на видимой.

Максимальная ее толщина в окрестностях кратера Королев, выше средней примерно вдвое, а минимальная — под некоторыми крупными кратерами. Среднее же ее значение составляет, по разным оценкам, 30-50 км. Под корой находится мантия и небольшое двухслойное ядро.

Оболочка внутреннего ядра, радиусом 240 км, богатая железом, внешнее ядро состоит преимущественно из жидкого железа и имеет радиус примерно 300-330 км. Масса ядра составляет 2% массы Луны. Вокруг ядра расположен частично расплавленный магматический слой с радиусом примерно 480-500 км.

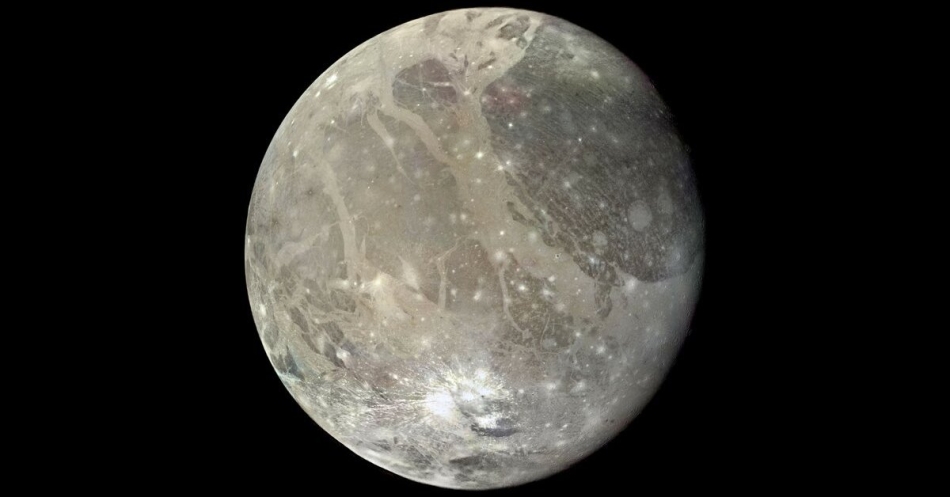

Рельеф Луны

Ландшафт Луны довольно интересный и разнообразный. Наука, изучающая строение поверхности Луны, называется Селенография. Большая часть поверхности Луны покрыта реголитом — смесью тонкой пыли и скалистых обломков, образовавшихся столкновениями с метеоритами.

Большая часть поверхности Луны покрыта реголитом — смесью тонкой пыли и скалистых обломков, образовавшихся столкновениями с метеоритами.

Поверхность можно разделить на два типа: очень старая горная местность с большим количеством кратеров (материки) и относительно гладкие и молодые лунные моря. Лунные моря, которые занимают примерно 16% всей поверхности Луны, — это огромные кратеры, возникшие в результате столкновений с небесными телами. Эти кратеры были позже затоплены жидкой лавой.

Современная Селенография выделяет на поверхности Луны 22 моря, из них 2 расположены на невидимой с Земли поверхности Луны. Небольшие участки некоторых морей селенографы называют заливами, которых насчитывается 11, а еще более мелкие залитые лавой части поверхности Луны — озерами (их насчитывается 22, из них 2 находятся на невидимой с Земли части Луны) и болотами (их 3).

Международный Фестиваль «Звезды Нового Века» — 2015

Естественные науки (от 8 до 10 лет)

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

«Луна – искусственный спутник Земли?»

Нестеров Алекс, 8 лет

учащийся т/о «Лего-студия»

Руководитель работы:

Педагог т/о: «Лего-студия»

МБУ ДО ДТ «Вектор»

Когда я был еще маленьким, я очень любил смотреть мультфильмы про космос: «Астрономия для самых маленьких» Р. Саакаянца, развивающий мультфильм для детей от 2 до 12 лет «Астрономия для самых маленьких» из серии «Занимательные Уроки», «Обучающий мультфильм про космос для самых маленьких» проект от Бибигона и д. р. В этих мультиках говорилось, что Луна является естественным спутником Земли. А совсем недавно, мы с мамой смотрели документальный фильм, в котором говорилось, что Луна не является естественным спутником Земли. Мне стало интересно, что говорят ученые по этому поводу: является ли Луна естественным спутником Земли или есть другие предположения.

Саакаянца, развивающий мультфильм для детей от 2 до 12 лет «Астрономия для самых маленьких» из серии «Занимательные Уроки», «Обучающий мультфильм про космос для самых маленьких» проект от Бибигона и д. р. В этих мультиках говорилось, что Луна является естественным спутником Земли. А совсем недавно, мы с мамой смотрели документальный фильм, в котором говорилось, что Луна не является естественным спутником Земли. Мне стало интересно, что говорят ученые по этому поводу: является ли Луна естественным спутником Земли или есть другие предположения.

Цель моего исследования

: узнать мнения разных ученых, подтверждающих, что Луна не является естественным спутником Земли.

Задача исследования

: выяснить, какие предположения выдвигают ученые по поводу Луны.

В процессе исследования была выдвинута гипотеза

:

Что Луна не является естественным спутником Земли, если:

Существуют предположения современных ученых о том, что Луна – это искусственный спутник Земли;

Существуют исследования современных ученых, подтверждающих, что Луна является каким-то иным объектом.

Предмет исследования

: Луна.

Объекты исследования

:

1.

Научные труды о Луне;

2.

Документальные фильмы о Луне.

Луна – это искусственный спутник Земли?

Первое предположение.

Сенсационную версию об искусственном происхождении Луны первыми выдвинули советские ученые Александр Щербаков и Михаил Васин.

В 1968 году в газете «Комсомольская правда» они выпустили статью под названием: «Луна – искусственный спутник». На весь Советский Союз Щербаков и Васин заявили, что Луна имеет полую конструкцию внутри.

И создана эта конструкция неизвестной нам цивилизацией. Иначе объяснить все странности земного спутника просто невозможно.

К гипотезе советских ученых о том, что Луна – искусственное небесное тело долгое время относились с большим подозрением. Но результаты геологических исследований разных годов подтвердили, Луна, действительно, может оказаться полой. И жизнь там может быть не снаружи, а внутри. Это удалось узнать благодаря нехитрому эксперименту. Во время очередной лунной миссии на земной спутник сбросили отработанную ступень ракеты, а затем с помощью специальных зондов отследили сейсмическую активность поверхности Луны. Астрономы хотели замерить амплитуду взрыва и диаметр кратера, чтобы просчитать плотность почвы. Но какого же было удивление, кода Луна загудела словно колокол.

Это удалось узнать благодаря нехитрому эксперименту. Во время очередной лунной миссии на земной спутник сбросили отработанную ступень ракеты, а затем с помощью специальных зондов отследили сейсмическую активность поверхности Луны. Астрономы хотели замерить амплитуду взрыва и диаметр кратера, чтобы просчитать плотность почвы. Но какого же было удивление, кода Луна загудела словно колокол.

Астроном Владимир Коваль

рассказывает: «Ступени падали, потом они регистрировали удары метеоритов о поверхность Луны. И странным были то, что Луна долго гудела как колокол. Это продолжительное гудение говорило о том, что Луна пустая; что поверхность Луны – это броня, под которой скрывается космический корабль, на котором кто-то к нам прилетел и оставил

». Как заявил по поводу одного из таких экспериментов доктор Томас Пейн

(директор НАСА – космического исследовательского центра того времени): «Луна гудела, как колокол. Остаточное звучание Луны длилось до 2 часов!»

Но если гипотеза М. Васина и А. Щербакова о том, что обитатели Луны живут под её поверхностью, имея там искусственную атмосферу, права, то логично предположить, что для выброса избыточного или отработанного газа потребуются вентиляционные устройства, и что во время таких выбросов вид лунной поверхности будет искажаться. (Вспомните марево над раскалённым в летний день асфальтом или дрожащий воздух над пылающим костром).

Васина и А. Щербакова о том, что обитатели Луны живут под её поверхностью, имея там искусственную атмосферу, права, то логично предположить, что для выброса избыточного или отработанного газа потребуются вентиляционные устройства, и что во время таких выбросов вид лунной поверхности будет искажаться. (Вспомните марево над раскалённым в летний день асфальтом или дрожащий воздух над пылающим костром).

И действительно, среди десятков тысяч снимков лунной поверхности очень большой процент составляют именно такие «туманности и нечёткости».

Второе предположение.

19 июня 2009 года с космодрома на Мысе Канаверал (США) стартует ракета-носитель Атлас V. На борту ракеты космический зонд Элькрос, оснащенный суперсовременным оборудованием для изучения Луны. Спустя 3 суток после запуска зонд Элькрос достигает лунной орбиты. По ней он совершает 2 полных оборота вокруг Земли. После чего Элькрос запускает на Луну ракету. Ракета Центавр. Она весит 500 тонн. Удар приходится в самый центр лунного кратера Кадеус. Происходит мощнейший взрыв. Взрывная волна поднимает на поверхность многокилометровое облако пыли. Это глубинные минералы из недр Луны. Через 4 минуты подлетит исследовательский зонд Элькрос. Он погрузится прямо в облако лунной пыли. Сделает замеры уровня радиации и возьмет пробы микрочастиц. Благодаря новейшим технологиям космический зонд проведет мгновенный химический анализ этих микрочастиц. Полученные результаты отправит на Землю. Эти данные шокировали ученых. Теперь ученые практически уверены, что Луна – это искусственное небесное тело. А вот кто его создал, когда, а главное, зачем, все это человечеству еще предстоит узнать.

Происходит мощнейший взрыв. Взрывная волна поднимает на поверхность многокилометровое облако пыли. Это глубинные минералы из недр Луны. Через 4 минуты подлетит исследовательский зонд Элькрос. Он погрузится прямо в облако лунной пыли. Сделает замеры уровня радиации и возьмет пробы микрочастиц. Благодаря новейшим технологиям космический зонд проведет мгновенный химический анализ этих микрочастиц. Полученные результаты отправит на Землю. Эти данные шокировали ученых. Теперь ученые практически уверены, что Луна – это искусственное небесное тело. А вот кто его создал, когда, а главное, зачем, все это человечеству еще предстоит узнать.

9 октября 2009 года зонд Элькрос отправил подробный отчет о составе лунного грунта. Из этого отчета следует, что в недрах Луны в огромных количествах ртуть, серебро, водород , но, самое главное, там есть вода. Ее части в замороженном состоянии присутствуют во всех пробах лунной пыли, поднятой из глубины кратера Кадеус. Специалисты НАСА подсчитали, что воды в недрах Луны содержатся не менее 10 %. Этого количества в полнее достаточно, чтобы человек мог жить на Луне автономно. Ведь эту воду при помощи специального оборудования можно легко превращать в пар, а взамен получать энергию, а главное, кислород.

Этого количества в полнее достаточно, чтобы человек мог жить на Луне автономно. Ведь эту воду при помощи специального оборудования можно легко превращать в пар, а взамен получать энергию, а главное, кислород.

Профессор биологических наук университета Браун Альберто Саал

утверждает, кристаллы, которые отчетливо видны в горной породе – это кристаллы воды. Более того, Альберто Саал рассчитал, замороженной воды в лунном грунте в сотню раз больше, чем на Земле. Если растопить всю воду в лунном кратере Кадеус, то по объему получится больше, чем в великих озерах Северной Америки вместе взятых.

Третье предположение.

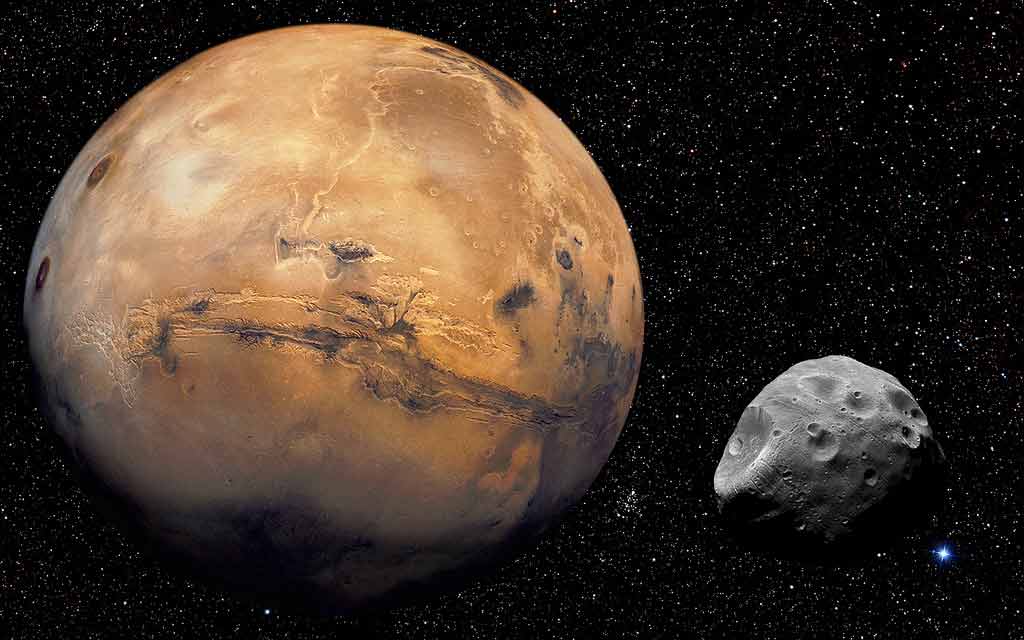

Ведь Луна не похожа ни на одно естественное небесное тело. Луна — это единственный спутник в солнечной системе, который вращается вокруг своей планеты, т. е. вокруг Земли, по идеально правильному кругу. Все остальные спутники Марса, Юпитера и Сатурна имеют орбиты в форме эллипса. Кроме того, период вращения Луны вокруг своей собственной оси полностью совпадает с периодом ее обращения вокруг нашей планеты. Именно поэтому с Земли всегда видна только одна сторона Луны, что происходит на обратной стороне Луны не видно никогда.

Именно поэтому с Земли всегда видна только одна сторона Луны, что происходит на обратной стороне Луны не видно никогда.

Кандидат технических наук Геннадий Заднепровский

считает, что вращение Луны вокруг своей оси с исключительной точностью совпадает со временем ее оборота вокруг Земли. Поэтому мы наблюдаем только 59% поверхности Луны, а остальная — укрыта от взора землян. Довести вращение Луны вокруг совей оси до такой сверхточности так, чтобы она постоянно находилась одной стороной к Луне — это просто выходит за грани самых фантастических предположений о естественном происхождении нашего спутника.

Геннадий Заднепровский:

«Если бы не было Луны, Земля бы вращалась с огромной скоростью. И сутки наши были бы порядка 6 часов. Вот эта высокая скорость вращения и нестабильность поведения Земли, привело бы к тому, что наши зима и лето носили бы очень жесткий характер. Практически неприемлемый для развития биологических форм жизни. Поэтому гравитационное состояние комплекса Земля – Луна играют чрезвычайную роль для многих аспектов эволюции жизни на Земле

».

Четвертое предположение.

Есть еще другая аномалия Луны: как так случилось, что Луна обладает правильным размером, который иногда позволяет ей полностью закрывать Солнце. Это происходит с точной периодичностью 63 раза в 100 лет во время солнечных затмений. Ведь будь у Луны диаметр чуть меньше, она бы закрывала половину или треть солнечного диска. Кроме того, чтобы солнечные затмения происходили, Луна должна находиться и на точно рассчитанном расстоянии от Земли. Расположись Луна чуть дальше, ей никогда бы не удалось в нужный момент затмить собой Солнце. Но самое удивительное, никаких астрономических подтверждений такому странному поведению нашего спутника нет. Ни гравитация, ни магнитное поле, ни космические лучи и солнечные ветры не могли на это повлиять. К тому же спутник других планет не способен затмевать собой солнце. Только наша планета Земля может похвастаться таким удивительным астрономическим явлением. Получается, либо это случайность, либо Луну специально кто-то так расположил.

Пятое предположение.

Получается, что Луна, действительно, может быть сложной технологической конструкцией. Если спутник Земли и, правда, полый внутри, то по законам физики о давно должен был разрушиться. При той плотности, которая имеет Луна – этот естественный спутник разлетелся бы на куски под действием притяжения Земли и собственной центробежной силы. Но этого не происходит. Почему? Эксперты считают, такое возможно только в одном случае, если изнутри земной спутник держит какая-то несущая конструкция или каркас, способный выдерживать любые нагрузки.

Также Геннадий Заднепровский

говорит о том, что на Луне имеются огромные кратеры диаметром в 120 км. Интересно то, что глубина этих кратеров 3-4 км. Но при соударении такого метеорита способного создать такой огромный кратер, глубина должна была бы быть не меньше 50 км. А то, что глубина небольшая говорит о том, что Луна является чрезвычайно жестким телом, т. е. имеет внутренний каркас, изготовленный предположительно из титана, который обеспечивает устойчивость Луны и ее прочность при ударных столкновениях.

Академик, автор фундаментальных трудов по физике, биологии, истории Николай Левашов

в своем интервью утверждает, что Луна – это искусственный объект. Почему? Потому что все кратеры на Луне вне зависимости от их диаметра одинаковой глубины. Все знают, упала маленькая бомба – маленький кратер, чем больше бомба, тем больше диаметр и глубже. Метеорит – это супербомбы. Когда метеорит падает с огромной скоростью, происходит мощный взрыв. И должно быть диаметр и глубина воронки пропорционально размеру

этому метеориту. На Луне есть колоссальных размеров кратеры в диаметре до 10 км., а глубина у всех одинакова. Это говорит о том, что на глубине метеорит и другой объект сталкивается с такой материей, дальше которой он пройти не может. Есть такой природный материал? Нет.

Но если Луна действительно является искусственным спутником Земли, то как, когда и, главное, кто запустил ее на земную орбиту. Ведь согласно расчетам ученых, приблизительный возраст Луны не меньше 4,5 миллиардов лет. В это время наша цивилизация еще не начала зарождаться. Кроме того, на Земле в это время вообще не было условий для жизни. В прочем некоторые исследователи с этой версией не согласны. Они считают, что вполне возможно 4,5 миллиардов лет назад на нашей планете произошла страшная катастрофа. А до нее на планете не просто была жизнь, Земля была цветущим садом. Только населяя ее другая, неизвестная нам суперцивилизация. И в полнее возможно, представители той цивилизации активно осваивали космос и летали к дальним планетам. Если это так, то искусственный спутник — Луна могла служить в качестве перевалочной и испытательной базы для космической техники.

В это время наша цивилизация еще не начала зарождаться. Кроме того, на Земле в это время вообще не было условий для жизни. В прочем некоторые исследователи с этой версией не согласны. Они считают, что вполне возможно 4,5 миллиардов лет назад на нашей планете произошла страшная катастрофа. А до нее на планете не просто была жизнь, Земля была цветущим садом. Только населяя ее другая, неизвестная нам суперцивилизация. И в полнее возможно, представители той цивилизации активно осваивали космос и летали к дальним планетам. Если это так, то искусственный спутник — Луна могла служить в качестве перевалочной и испытательной базы для космической техники.

Одобряет Геннадий Заднепровский:

«Безусловно, на Луне находятся гигантские комплексы, остатки которых наблюдаются на снимках, сделанными космическими аппаратами. Эти гигантские комплексы – промышленные, размером от 4 до 5 км. Плюс система тоннелей, которая пронизывает поверхность Луны. И, видимо, большинство этих промышленных комплексов сосредоточены в огромных полостях, либо в полой части, в полом центре Луны

».

Шестое предположение.

Николай Левашов

свидетельствует: «… На видео можно наблюдать, как из северного полюса Луны вылетает космический корабль, очень быстро облетает вокруг Луны и входит в южный полюс Луны. Через что? Значит, там есть проход в Луну? Вошел и не появился больше

».

Президент Фонда темпоральных исследований, анализа и прогноза Павел Свиридов

фиксирует, что, скорее всего, это какая-то база, которая работает в близости от нас и является очень удобной точкой наблюдения за развитием человеческой цивилизацией.

Это почти невероятно, но археологи всего мира до сих пор находят подтверждения тому, что такая суперцивилизация, способная строить космические корабли и запускать искусственные спутники на Земле, действительно, была.

В подтверждении того, что на Луне, действительно, раньше могли размещаться базы и полигоны для космической техники, на фотографиях лунной поверхности отчетливо видны странные архитектурные ансамбли. Многие эксперты считают, что эти лунные города не могли образоваться естественным путем.:format(webp)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/46945086/epicearthmoonstill.0.0.png) Ни удары комет, ни лунные ветры, ни даже гигантский астероид не способны создать такие сложные рисунки.

Ни удары комет, ни лунные ветры, ни даже гигантский астероид не способны создать такие сложные рисунки.

Ученый Карл Вольф

доказывает, что некоторые лунные постройки явно отражены светоотражающим покрытием, другие мне напомнили водо-охладительные башни, некоторые строения были очень высоки и прямые с плоской крышей, другие, наоборот, низкие с круглой крышей, некоторые похожи на купола, некоторые на парники».

Американские астрономы обнаружили на Луне новые геологические разломы. Другими словами, ее поверхность как будто бы движется. Причем двигаются только отдельные литосферные плиты. Они сначала как будто отодвигаются, а потом возвращаются на прежнее место назад с точностью до миллиметра. Складывается ощущение, что двигающиеся пластины – это сложные механизмы огромного космического корабля. Исследователи уверены, что это может говорить о том, что Луна – это искусственное тело, внутри которого должна быть разумная жизнь. Исследователи предполагают, что внешняя оболочка Луны похожа на обшивку космического корабля.

Исследователь аномальных явлений Юрий Сенькин

считает: «Вполне возможно, что это обитаемый космический огромных размеров аппарат, и он создан только для определенных условий: для эвакуации с планеты Земля всех существ как в ковчег, либо огромная лаборатория и база

».

В ходе моего исследования было подтверждено, что существуют предположения многих ученых, исследователей и специалистов о том, что Луна является искусственным спутником Земли, космическим кораблем огромных размеров с лабораториями и базами внутри, транспортной перевалочной станцией для полетов к другим планетам, ковчегом в случае эвакуации с Земли. Поэтому гипотеза нашло свое подтверждение, что Луна не является естественным спутником Земли.

Список Интернет-ресурсов:

1. Сайт «Земля. Хроники Жизни». Статья «Загадки Луны – факты, аномалии, тайны спутника Земли». — 2015г. (http://earth-chronicles. ru/news/2012-12-18-36370)

2. Сайт «Земля. Хроники Жизни». Статья «Неразгаданные тайны Луны». — 2015г. (http://earth-chronicles. ru/news/2013-02-18-39545)

— 2015г. (http://earth-chronicles. ru/news/2013-02-18-39545)

3. Сайт «Крамола». Статья «Луна – искусственный спутник Земли». – 2014 г. (http://www. kramola. info/vesti/kosmos/luna-iskusstvennyj-sputnik-zemli)

4. Видео материал «День космических историй. Рожденные на Луне». – 2012 г. (http://www. /watch? v=68z5e8Rt2xQ)

5. Видео материал «Луна – искусственный спутник Земли». – 2013 г. (http://www. /watch? v=8Y0bQJAU6LE)

26.03.2015 15:05

Просмотр содержимого документа

«исследовательская работа по теме.Спутник земли-Луна»

МКУ «Управление образования Администрации города Бийска»

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов»

«Спутник земли — Луна»

Практическое исследование

Работу выполнил:

Тырышев Артём,

ученик 2 «Г» класса

МБОУ « СОШ № 12 с УИОП»

Руководитель:

Ларина Ирина

Анатольевна, учитель

начальных классов

МБОУ «СОШ№ № 12 с УИОП»

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Земля и Луна в сравнении

Влияние Луны на Землю

ДНЕВНИКИ НАБЛЮДЕНИЙ

.

Лунный календарь

(Приложение: презентация исследовательской работы)

IV

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАБЛЮДЕНИЙ

V

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Меня всегда увлекала тема космоса. Всегда нравилось смотреть познавательные телепередачи о звездах и планетах. Часто родители мне читали мне книги и журналы, в которых доступно объясняется информация о различных космических объектах.

Темой своего исследования я выбрал Луну, так как она является земным спутником и самое близкое к нашей планете небесное тело. Луна мне кажется большой, хотя её размеры в 80 раз меньше размеров Земли. Глядя в телескоп, я могу подробно рассмотреть ее поверхность.

Мы выдвинули следующую гипотезу:

Если Луна естественный спутник Земли, то её можно ли исследовать, наблюдая за лунными фазами через телескоп?

Актуальность выбранной темы

заключается в том, что дети сильнее всех подвержены влиянию Луны, особенно в период полнолуния.

Цель исследования:

Задачи работы:

Изучить как можно больше фактов о Луне и её влияние на Землю.

Осуществить наблюдение за изменениями Луны в течение лунного месяца с помощью телескопа.

Методы:

Поисковый – сбор информации по теме.

Сравнение – Луна в сравнении с Землей

Практическая работа – наблюдение за Луной с помощью телескопа.

Использование компьютерной техники – создание презентации.

Прежде чем начинать изучение Луны, меня заинтересовало, как же Луна влияет на людей и на меня в том числе. Постараюсь подробнее изучить и рассмотреть Луну в телескоп. Это так увлекательно!

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Луна – естественный спутник Земли

Если месяц буквой «С»,

Значит, старый месяц;

Если палочку в довес

Ты к нему привесишь

И получишь букву «Р»,

Значит, он растущий,

Значит, скоро, верь-не верь,

Станет он толстущий.

Кружится она вокруг Земли, и на каждый круг у неё уходит 28 земных дней. Луна сама по себе не светится. Видим мы лишь ту её сторону, которую освещает Солнце. Именно по этой причине она видится нам то полным диском, то узким серпиком. Расстояние от Земли до Луны 384 400 км, если бы человек отправился в путешествие на Луну пешком, то он шел бы 9 лет.

Луна сама по себе не светится. Видим мы лишь ту её сторону, которую освещает Солнце. Именно по этой причине она видится нам то полным диском, то узким серпиком. Расстояние от Земли до Луны 384 400 км, если бы человек отправился в путешествие на Луну пешком, то он шел бы 9 лет.

Если смотреть на Луну с нашей планеты, то на ней легко различить тёмные пятна. Это большие равнины, покрытые окаменевшей лавой, которые называют «морями». Эти «моря» носят красивые названия: Море ясности, Море спокойствия, Море изобилия. Неровности на поверхности земного спутника объясняются постоянным падением на неё метеоритов. Земля защищена от подобного «обстрела» своей атмосферой, в которой метеориты, мчащиеся с большой скоростью, просто сгорают. А у Луны атмосферы нет, так как у этого небесного тела очень маленькая сила притяжения.

В 1959 году советская станция «Луна 3» впервые облетела вокруг Луны и сфотографировала обратную сторону спутника, на которой почти не оказалось морей.В 1966 году состоялась первая посадка на Луну станции «Луна 9» .

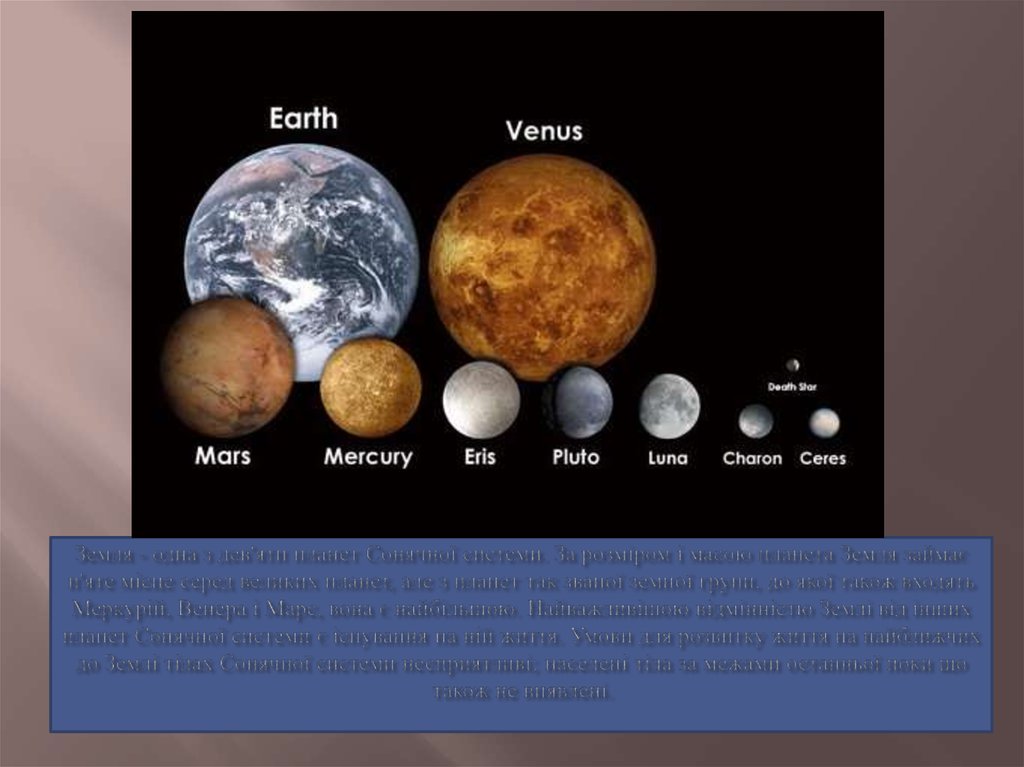

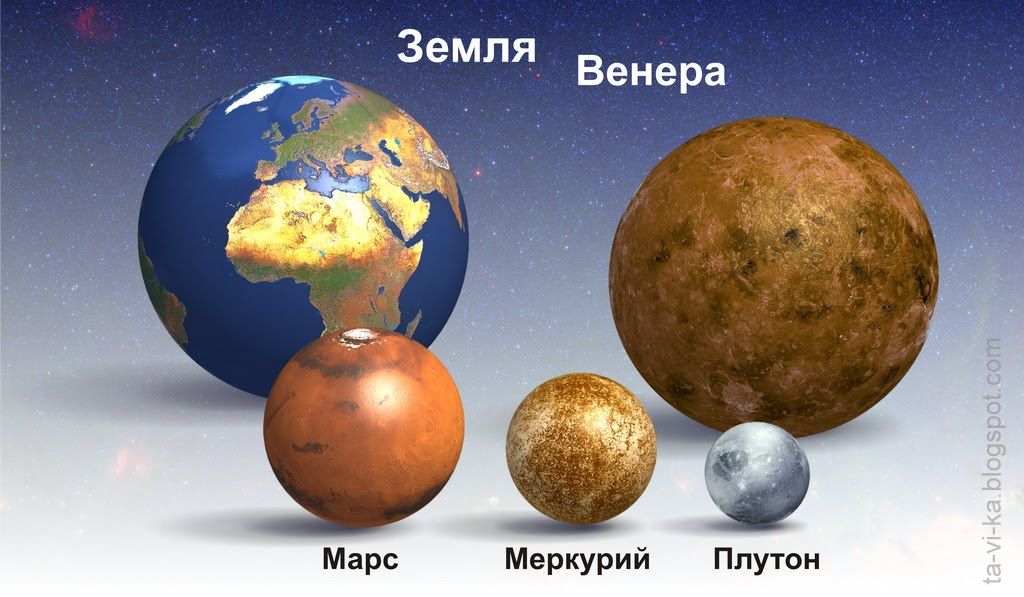

Земля и Луна в сравнении

Земля – планета Солнечной системы, третья планета от Солнца.

Луна – планета Солнечной системы, спутник Земли.

Возраст Земли – 4 млрд. 540 млн. лет.

Луна моложе Земли на 13 млн. лет.

Луна в 4 раза меньше и в 80 раз легче Земли.

У Земли есть атмосфера. Слои атмосферы Земли надежно защищают планету от влияния космоса.

У Луны атмосфера отсутствует. На Луне нет атмосферы, она ничем не защищена от воздействия космоса, поэтому вся поверхность планеты покрыта кратерами.

На Земле есть сила притяжения.

На Луне тоже есть сила притяжения, но в 6 меньше, чем на Земле.

На Земле есть воздух и вода.На Земле существует жизнь.

На Луне воздух и вода отсутствуют.Жизнь на Луне отсутствует.

Влияние Луны на Землю

Притяжение Луны влияет на Землю, создавая приливы и отливы.

Луна притягивает воду в океанах так, что получается два «водяных горба»: вращаясь вокруг Земли, Луна тянет эти водяные «горбы» за собой.

ДНЕВНИКИ НАБЛЮДЕНИЙ

Для наблюдения я использовал свой телескоп.

Своё наблюдение я начал с октября и понаблюдал за 4-мя фазами луны.

Новолуние

Фаза новолуния наблюдалась с 24 октября по 29 октября 2014 года.В момент новолуния Луна оказывается между Землей и Солнцем, Солнце освещает ту сторону Луны, которая нам не видна. Поэтому с Земли кажется, что Луна пропала.

Растущая Луна

Фаза растущей Луны наблюдалась с 29 октября по 5 ноября 2014 года. В период растущей фазы Солнце освещает только часть Луны — серп, повернутый как кружок буквы Р «растущий». С каждым днем он увеличивается, постепенно превращаясь в полукруг.

Полнолуние

Фаза полной Луны наблюдалась с 6 ноября по 12 ноября 2014 года.В момент полнолуния Земля расположена между Солнцем и Луной. Луна повернута к нам лицом и полностью освещена Солнцем. Мы видим полный круг.

Спадающая Луна

В период фазы спадающей Луны светящийся круг постепенно превращается в серп, только теперь он повернут, как букваС «старый».

Лунный календарь на ноябрь 2014

Наблюдая за Луной весь ноябрь,я составил календарь.

Дата | День | Лунный | Фаза | ||||||

воскресенье | растущая луна | ||||||||

понедельник | растущая луна | ||||||||

растущая луна | |||||||||

растущая луна | |||||||||

растущая луна | |||||||||

Полнолуние | |||||||||

Полнолуние | |||||||||

воскресенье | Полнолуние | ||||||||

понедельник | Полнолуние | ||||||||

Полнолуние | |||||||||

Полнолуние | |||||||||

Полнолуние | |||||||||

4 четверть | |||||||||

4 четверть | |||||||||

воскресенье | 4 четверть | ||||||||

понедельник | 4 четверть | ||||||||

4 четверть | |||||||||

4 четверть | |||||||||

4 четверть | |||||||||

4 четверть | |||||||||

Новолуние | |||||||||

воскресенье | растущая луна | ||||||||

понедельник | растущая луна | ||||||||

растущая луна | |||||||||

растущая луна | |||||||||

растущая луна | |||||||||

растущая луна | |||||||||

1 четверть | |||||||||

воскресенье | 1 четверть |

НАБЛЮДЕНИЙ

По результатам наблюдений я сделал следующие выводы:

Играть лучше в спокойные игры, слушать приятную, успокаивающую музыку, перед сном нельзя бегать, кричать, играть в шумные игры.

Полезно больше гулять на свежем воздухе, лучше всего спокойно прогуливаться в парке, наблюдая за природой.

В полнолуние особенно важно соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать и перед сном обязательно проветривать помещение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Моя первая книга о космосе. Научно-популярное издание для детей. — М.: ЗАО «Росмэн-Пресс», 2006г.

Учебник для 1 класса. Мир вокруг нас./А.А.Плешаков. – М.: «Просвещение», 2007г.

Большая энциклопедия «Почемучек». – М.: «Росмэн», 2002г.

Журнал «Приключения Скуби-Ду» Полет на Луну. № 22 (127)/2008г.

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Космос/Авт. – сост. Т.И. Гонтарук. – М.: АСТ, 1995г.

Астрономия и космос/Научн.-поп. Издание для детей. – М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008г.

Интернет сайты: www.wikipedia.ru; www.redday.ru/moon; www.godsbay.ru; www.serenityqueen.narod.ru.

Просмотр содержимого презентации

«Презентация Артёма Тырышева»

«Спутник земли – Луна»

/наблюдение за лунными фазами с помощью телескопа

в октябре – ноябре 2014 года/

исследовательской работы:

ученик 1 класса «

Г

»

МБОУ «СОШ № 12 с УИОП»

Тырышев Артем

Руководитель:

Ларина Ирина

Анатольевна, учитель

начальных классов

МБОУ «СОШ№ № 12 с УИОП»

Цель работы:

Создать лунный календарь и разработать правила поведения для детей в период полнолуния.

Гипотеза:

Если Луна естественный спутник Земли, то её можно ли исследовать, наблюдая за лунными фазами через телескоп?

Задачи работы:

- Изучить как можно больше фактов о Луне и её влияние на Землю.

- Осуществить наблюдение за изменениями Луны в течение лунного месяца с помощью телескопа.

Методы:

- Поисковый –

сбор информации по теме.

- Сравнение –

Луна в сравнении с Землей

- Практическая работа –

наблюдение за Луной с помощью телескопа.

Луна в мифах

древних народов

Древняя Русь

Макошь

– богиня Луны. Владычица воды и русалок.

Древняя Греция

Селена

– богиня Луны. Крылатая женщина

в серебряной

Древний Рим

Диана

– богиня Луны. Женщина на

колеснице, которую

везут лошади

или нимфы.

Древняя Италия

Юнона

– богиня Луны

и плодородия. Покровительница

всех женщин.

- Первым учёным, рассмотревшим Луну в телескоп был Галилео Галилей.

- В 1610 году при помощи телескопа, который он построил сам он открыл лунные горы, моря и кратеры.

XX

веке

- В 1959 году советская станция «Луна 3» впервые облетела вокруг Луны и сфотографировала обратную сторону спутника, на которой почти не оказалось морей.

- В 1966 году состоялась первая посадка на Луну станции «Луна 9»

.

Луна – естественный спутник Земли

- Луна вращается вокруг Земли и вокруг своей оси.

- Луна всегда повернута к Земле одной и той же стороной, другая сторона Луны нам не видна.

- Сама Луна не светит, то свечение, которое мы видим с Земли – это отраженный свет Солнца.

- Расстояние от Земли до Луны 384 400 км, если бы человек отправился в путешествие на Луну пешком, то он шел бы 9 лет.

Земля и Луна в сравнении

Земля

– планета Солнечной системы, третья планета от Солнца.

Луна

– планета Солнечной системы, спутник Земли.

Возраст Земли

– 4 млрд. 540 млн. лет.

Луна моложе Земли

на 13 млн. лет.

Луна

в 4 раза

меньше

и в 80 раз

легче Земли

.

Отличие Луны от Земли

На Земле

есть воздух

и вода.

На Луне

воздух и вода отсутствуют.

На Земле существует жизнь.

Жизнь

на Луне

отсутствует.

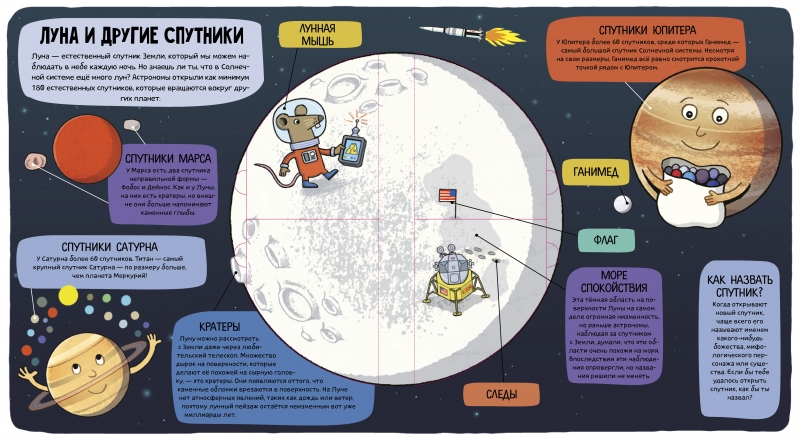

Спутники планет

Солнечной системы

- У других планет Солнечной системы имеется множество спутников.

- Наша Луна среди них является средней по размеру.

Влияние Луны на Землю

Притяжение Луны влияет на Землю, создавая приливы и отливы.

Луна притягивает воду в океанах так, что получается два «водяных горба»: вращаясь вокруг Земли, Луна тянет эти водяные «горбы» за собой.

Фазы Луны

Луна движется вокруг Земли, поэтому в течение календарного месяца видится нам по-разному в зависимости от ее положения относительно Земли и Солнца.

- Мне стало интересно как меняется Луна и поэтому в домашних условиях решил воссоздать макет Луны и Земли. Для эксперимента я использовал глобус, светильник, шарик.

- Так я узнал как происходит изменение луны.

Наблюдение за фазами Луны по телескопу

Для наблюдения я использовал телескоп

Новолуние

В момент новолуния Луна оказывается между Землей и Солнцем, Солнце освещает ту сторону Луны, которая нам не видна. Поэтому с Земли кажется, что Луна пропала.

Растущая Луна

В период растущей фазы Солнце освещает только часть Луны — серп, повернутый как кружок буквы Р «растущий». С каждым днем он увеличивается, постепенно превращаясь в полукруг.

С каждым днем он увеличивается, постепенно превращаясь в полукруг.

Полнолуние

В момент полнолуния Земля расположена между Солнцем и Луной. Луна повернута к нам лицом и полностью освещена Солнцем. Мы видим полный круг.

Спадающая Луна

В период фазы спадающей Луны светящийся круг постепенно превращается в серп, только теперь он повернут, как буква С «старый».

- Луна — очень удобный и интересный объект для изучения, так как она является самой близкой к Земле планетой.

- Луна влияет на Землю и на все живые существа, населяющие нашу планету.

- Наиболее подвержены влиянию Луны дети, особенно в полнолуние.

- В полнолуние не желательно читать страшные книги, например про привидения.

- Играть лучше в спокойные игры, слушать приятную, успокаивающую музыку, перед сном нельзя бегать, кричать, играть в шумные игры.

- Не рекомендуется смотреть страшные фильмы, долго играть в компьютерные игры.

- Полезно больше гулять на свежем воздухе, лучше всего спокойно прогуливаться в парке, наблюдая за природой.

- В полнолуние особенно важно соблюдать режим дня, вовремя ложиться спать и перед сном обязательно проветривать помещение.

Васильев

Притяжение земли и луны.

Каждую ночь, горя не зная,

Ходит Луна, как заводная.

(из песни, сл. Н. Матвеева)

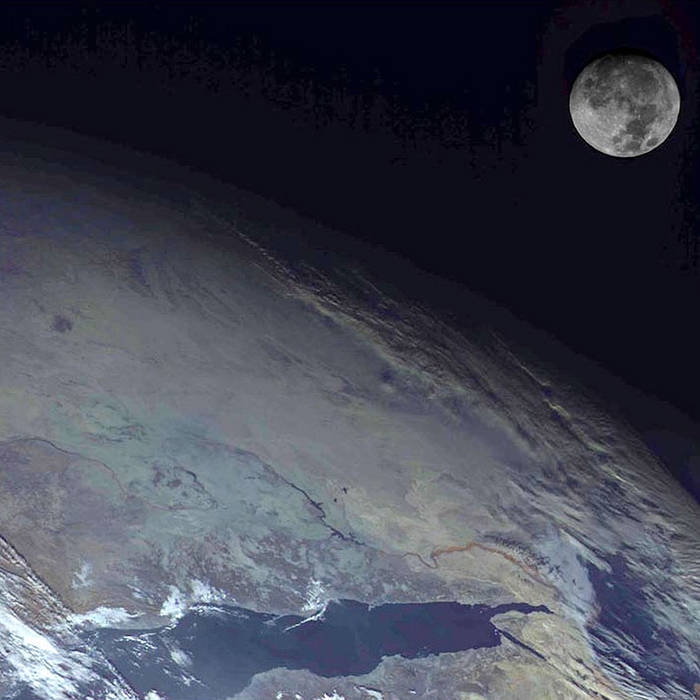

Рис. 1 Луна. Полушарие X всегда обращено к Земле.

S – излучение Солнца, E – излучение Земли, M – излучение Луны (показаны условно).

Согласно традиционным расчетам, притяжение Земли и Луны в 2,2 раза слабее, чем притяжение между Солнцем и Луной. Такой расчет приводит к парадоксальному выводу – Луна должна быть планетой, но никак не спутником Земли. С данным парадоксом мне удалось частично разобраться в предыдущей статье . Расчет получился не в пользу Земли, поэтому данной статьей хочу добавить несколько теплых отношений между Землей и Луной с учетом селено-физики, логики и просто здравого смысла.

Cмена лунных фаз составляет около 29,5 суток (синодический месяц). За все время движения одно полушарие Луны освещено Солнцем, а второе находится в тени (рис. 1

). День сменяется ночью, также как на Земле, но только с большим периодом, около двух недель. Мы также знаем, что Луна неравновесное тело, всегда обращена к Земле более массивным полушарием, у которого и большая поверхность.

Когда мы наблюдаем новолуние, то в это время Луна находится на самом близком расстоянии от Солнца и обращена к нему легким полушарием «Y». Когда Луна в полнолуние – Луна находится на самом удаленном расстоянии от Солнца и обращена к Солнцу и к Земле тяжелым полушарием «X».

Кроме того, лунный ландшафт существенно отличается между видимой и невидимой сторонами Луны. Даже невооруженным глазом на Луне видны обширные темные области – лунные моря. Особенно отчетливо такую картину земляне наблюдали в период недавнего суперлуния 14-15 ноября 2016 г. Лунные моря – это обширные районы с достаточно ровной поверхностью, представляют собой низменности, залитые застывшей лавой, сверху прикрыты реголитом и пылью, характеризуются более темной окраской (рис. 2

2

). Темная поверхность морей указывает на ее свойство – данная поверхность меньше отражает солнечной энергии. Воспользуемся научным термином «альбедо», или белизна, который означает, какая часть падающего на поверхность света отражается от нее в том же направлении. Луна отражает около 10% солнечной энергии, остальные 90% превращаются в теплоту. Учитывая, что гравитацию переносят фотоны и крафоны , то один только этот факт уменьшает силу притяжения Солнца на 10%.

На обратной стороне Луны только два моря (море Москвы и море Мечты) и они относительно небольшого размера. На видимой стороне Луны моря занимают более 30% всей поверхности полушария, а на обратной стороне, около 2,5%, т.е. разница более чем на порядок. Я специально акцентирую на этом внимание, т.к. это еще один важный момент в понимании неравновесности полушарий Луны.

Из школьной программы физики мы помним, что черное тело всегда нагревается солнечными лучами сильнее, чем белое. В свою очередь, черное тело также излучает больше энергии, чем светлое. Данное правило применимо и к лунной поверхности. Темные области морей, за время двухнедельного лунного дня, нагреваются сильней, а во время лунной ночи, излучают также сильней. День видимого полушария приходится на полнолуние, когда Луна удалена от Солнца за орбиту Земли, а ночь приходится, когда Луна приближена к Солнцу в новолуние. Неравномерность нагрева обоих лунных полушарий создает следующую картину: 1) Луна в новолуние – излучение с ее ночной поверхности в сторону Земли – максимально; 2) Луна в полнолуние – излучение с дневного полушария в сторону Земли также максимально; 3) в четвертях излучение равновесно.

Данное правило применимо и к лунной поверхности. Темные области морей, за время двухнедельного лунного дня, нагреваются сильней, а во время лунной ночи, излучают также сильней. День видимого полушария приходится на полнолуние, когда Луна удалена от Солнца за орбиту Земли, а ночь приходится, когда Луна приближена к Солнцу в новолуние. Неравномерность нагрева обоих лунных полушарий создает следующую картину: 1) Луна в новолуние – излучение с ее ночной поверхности в сторону Земли – максимально; 2) Луна в полнолуние – излучение с дневного полушария в сторону Земли также максимально; 3) в четвертях излучение равновесно.

Отсюда промежуточный вывод: несмотря на то, что Луна в новолуние обращена к Земле темной стороной, она посылает ей больше гравитационной энергии, нежели, если бы она в этот момент была повернута обратной стороной. Этому способствует и большая поверхность полушария «X». Это еще один аргумент, почему Луна спутник, а не планета.

Почему такое отличие, казалось бы двух одинаковых полушарий? Почему так много излитой лавы на видимой стороне? Очевидно это действие приливных сил Земли. В свою очередь приливные силы Луны также должны действовать на Землю. В науке прочно утвердилась теория, что приливные волны в морях и океанах создает лунное притяжение. Здесь, также как с притяжением Луны к Солнцу и Луны к Земле, стоит явное противоречие, притом, еще более критичное. По расчетам Солнце воздействует на земную поверхность в 170 раз сильнее, чем Луна. Однако в приливных поднятиях воды предпочтение отдано Луне. Повторюсь, у Луны слабое свечение отраженным светом, отсюда и слабое притяжение, которое не способно поднять такую высокую волну с противоположных сторон земного шара. Тему земных приловов в данной статье не рассматриваем, она требует отдельного разбирательства.

В свою очередь приливные силы Луны также должны действовать на Землю. В науке прочно утвердилась теория, что приливные волны в морях и океанах создает лунное притяжение. Здесь, также как с притяжением Луны к Солнцу и Луны к Земле, стоит явное противоречие, притом, еще более критичное. По расчетам Солнце воздействует на земную поверхность в 170 раз сильнее, чем Луна. Однако в приливных поднятиях воды предпочтение отдано Луне. Повторюсь, у Луны слабое свечение отраженным светом, отсюда и слабое притяжение, которое не способно поднять такую высокую волну с противоположных сторон земного шара. Тему земных приловов в данной статье не рассматриваем, она требует отдельного разбирательства.

Масконы

a

b

Рис. 2. Видимая (a) и обратная (b) стороны Луны. 1-море Дождей, 2-море Ясности, 3-море Кризисов.

Начну с цитаты: «В 1968 году, за год до высадки человека на Луну, американские ученые П.Мюллер и У. Сьегрен исследовали лучевые ускорения ИСЛ Лунар Орбитер-5. Они обнаружили на морях, где обязаны быть отрицательные гравитационные аномалии, в действительности имеются крупные положительные аномалии, которые нельзя объяснить ничем, кроме как концентрацией тяжелых масс. Такие структуры они назвали масконами (mass concentrations). На высоте полета спутника (100 км) гравитационные аномалии достигали 200 мГал и более. В частности, над морем Дождей (1) гравитационная аномалия равна 250 мГал, над морем Ясности (2) – 220 мГал, над морем Кризисов (3) – 130 мГал. . В то же время над Апеннинскими хребтами наблюдается отрицательная гравитационная аномалия -100–120 мГал . Протяженность Апеннин более 600 км вдоль юго-восточного берега Моря Дождей, ровные хребты с редкими пересечениями ущелий и долин. Это протяженные и высокие горы, обрамляя берег 15-30 километровыми склонами. Некоторые вершины достигают высоты до 5400 метров, что дает им право называться самыми высокими горами на видимой стороне Луны.

Сьегрен исследовали лучевые ускорения ИСЛ Лунар Орбитер-5. Они обнаружили на морях, где обязаны быть отрицательные гравитационные аномалии, в действительности имеются крупные положительные аномалии, которые нельзя объяснить ничем, кроме как концентрацией тяжелых масс. Такие структуры они назвали масконами (mass concentrations). На высоте полета спутника (100 км) гравитационные аномалии достигали 200 мГал и более. В частности, над морем Дождей (1) гравитационная аномалия равна 250 мГал, над морем Ясности (2) – 220 мГал, над морем Кризисов (3) – 130 мГал. . В то же время над Апеннинскими хребтами наблюдается отрицательная гравитационная аномалия -100–120 мГал . Протяженность Апеннин более 600 км вдоль юго-восточного берега Моря Дождей, ровные хребты с редкими пересечениями ущелий и долин. Это протяженные и высокие горы, обрамляя берег 15-30 километровыми склонами. Некоторые вершины достигают высоты до 5400 метров, что дает им право называться самыми высокими горами на видимой стороне Луны.

Закон всемирного тяготения на Луне показывает удивительную противоречивость: там, где находятся горные вершины и должны быть большие массы, там гравитационное притяжение слабее, там, где находятся низменности, залитые лавой моря, там притяжение сильнее. Приведу пример из книги М.У. Сагитова, он пишет: «Необычайное образование, – Море Восточное, – отличается от подобных ему масконов на видимой стороне. В центральной части оно имеет положительную аномалию, окруженную кольцом отрицательных аномалий. Своеобразие Моря Восточного могло быть объяснено тем, что это образование находится в высокогорной области вдали от морских образований, а может быть, причиной является и то, что в этой части Луны более тонкая кора». (Конец цитаты) .

Далее автор акцентирует внимание на масконах «интересных образованиях на Луне», которые «представляют собой поверхностные образования типа материальных дисков. Будучи изостатически нескомпенсированными, избыточные массы порядка 800 кг/см 2 создают напряжение в верхних слоях лунной коры». Дается ссылка на источник (я ее тоже даю) . Здесь я вижу сомнения автора, который написав данное число, понимает его несуразность, поэтому отсылает читателя куда подальше, по-сути переводит стрелки и умывает руки. Переведем для наглядности, «избыточные массы» масконов в систему СИ и получим 8000000 кг/м 2 , или 8000 т/м 2 . Что это за космическое давление (напряжение) на верхний слой коры? Такие давления на Земле-то невозможно получить без специальных прессов, а тут на Луне притяжение в 6 раз меньше чем на Земле, откуда могут возникнуть такие массы, чтобы опустить или поднять орбиту ИСЛ.

Дается ссылка на источник (я ее тоже даю) . Здесь я вижу сомнения автора, который написав данное число, понимает его несуразность, поэтому отсылает читателя куда подальше, по-сути переводит стрелки и умывает руки. Переведем для наглядности, «избыточные массы» масконов в систему СИ и получим 8000000 кг/м 2 , или 8000 т/м 2 . Что это за космическое давление (напряжение) на верхний слой коры? Такие давления на Земле-то невозможно получить без специальных прессов, а тут на Луне притяжение в 6 раз меньше чем на Земле, откуда могут возникнуть такие массы, чтобы опустить или поднять орбиту ИСЛ.

Что творит наука, чтобы хоть как-то объяснить лунные гравитационные аномалии в рамках закона всемирного тяготения. Мало того, ранее предполагалось, что эти масконы залегают на глубинах порядка 50 км в виде компактных масс, а сейчас их фактически подняли на поверхность Луны.

Когда намечал план данной статьи, я не планировал долго останавливаться на масконах, т.к. для меня аномальные гравитационные пятна в локальных геологических полях Луны были понятны сразу. По мере изучения материала на данную тему выяснилось, что для ученого мира масконы, как масоны для несведущих людей.

По мере изучения материала на данную тему выяснилось, что для ученого мира масконы, как масоны для несведущих людей.

В 2012 году NASA целенаправленно потратила полмиллиарда долларов на изучение и расшифровку этих масконов. 1 января 2012 года на орбиту Луны были выведены два спутника «Ebb» и «Flow» (Прилив и Отлив) под кодовым названием GRAIL (The Gravity Recovery and Interior Laboratory) (Чаша Грааля) (рис. 3) . Спутники двигались вокруг Луны по орбитам на расстоянии от 175 до 225 км друг от друга. Расстояние между спутниками измерялось с высокой точностью. По изменениям расстояния и выявлялись особенности гравитационного поля Луны и ее внутреннее строение.

Целью этой космической миссии было более детально просканировать лунную кору на предмет обнаружения и дальнейшей расшифровки этих масконов.

Спутники GRAIL проработали до декабря 2012 года, после выработки топлива упали на лунную поверхность в районе кратера Гольдшмидт. Полученные данные миссии продолжают обрабатываться и по сей день .

Рис. 3. GRAIL

Аномальная гравитация Луны

Какое объяснение получили наличие данных аномалий? Да все просто! У всех исследователей перед глазами маячит закон Всемирного тяготения, а что в нем отвечает за гравитацию? Ну конечно масса! «Сами Мюллер и Сьегрен считали, что положительную аномалию создает железоникелевый метеорит, который упал на Луну и остался в лунной коре» . Несколько позднее трудами уже большего количества ученых на суд природы и общества была представлена гипотеза, что в Луну врезается астероид и образует «морскую впадину». Впадина создает на некоторое время отрицательную аномалию, но расплавленная лава поднимается наверх и заполняет все трещины и полости до полной изостатической компенсации. Кора застывает, бассейн заполняется реголитом и пылью, таким способом создается избыточная масса, которая и дает положительную гравитационную аномалию. Правда, как указывает тот же источник: «Современные данные говорят о том, что лавовые излияния возникли не сразу, а спустя 0,5 млрд. лет». Но ничего страшного, изощренный ум ученых нашел новое объяснение: «Изостатически не компенсированная кора имеет положительные аномалии за счет внедрения более плотных масс из недр Луны».

лет». Но ничего страшного, изощренный ум ученых нашел новое объяснение: «Изостатически не компенсированная кора имеет положительные аномалии за счет внедрения более плотных масс из недр Луны».

Ну откуда же еще. Но опять возникает очередной вопрос: каким образом плотные массы искали и находили свое пристанище именно под лунными морями, а не под материками, которых все-таки гораздо больше? А потом откуда столько плотной массы в худосочной Луне. Почему я так небрежно отозвался о нашем спутнике, а потому, что Вы наверняка помните плотность лунного вещества, указанного в справочниках (3346 кг/м³).

В очередной раз заостряю внимание читателей, что в гравитационном притяжении участвует энергия, а масса является лишь аккумулятором этой энергии. Поэтому никаких масконов вместе с изостазией ни на Луне, ни вообще в природе – не существует! Тогда что, с поверхности морей и океанов больше излучается энергии? Именно так! Остается только объяснить явление гравитационных аномалий, имеющих место на спутнике Земли.

Гравитационные аномалии связаны не с массой, а с неравномерным температурным нагревом ландшафта Луны. Линзы морей «закачивают» больше солнечной энергии, чем взрыхленная, холмистая пересеченная местность с многочисленными теневыми участками, где в условиях вакуума, происходит быстрое охлаждение. На плоских линзах морей электромагнитный поток крафонов поглощения и излучения идет интенсивней, который создает дополнительную силу притяжения, отсюда и положительные гравитационные аномалии.