Содержание

Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2022 • Елена Наймарк • Новости науки на «Элементах» • Нобелевские премии, Биология, Палеогенетика

В этом году Нобелевский комитет присудил премию в области физиологии и медицины шведскому биологу и генетику Сванте Пэабо (Svante Pääbo), заложившему фундамент новой науки палеогенетики. В формулировке Комитета отмечено, что премия вручается «за открытия, касающиеся геномов вымерших гоминин и эволюции людей». Эти сухие слова скрывают историю невероятных открытий, озарений, и вместе с тем ежедневного труда, блестящих оправдавшихся прозрений и тяжелых разочарований, счастливых случайностей (куда же без них), а также безграничной веры в науку, научной смелости и безупречной научной честности. Палеогенетика позволила расшифровать геномы древнейших людей, понять, как они соотносятся с современными человеческими популяциями, доказать скрещивание разных архаичных видов людей, открыть новые виды древних людей и, наконец, двинуться по пути содержательного, а не только философского поиска природы современных людей, их разума и физиологии. И все это сделано всего лишь за два десятилетия блестящего и упорного научного марафона.

И все это сделано всего лишь за два десятилетия блестящего и упорного научного марафона.

Сванте Пэабо (Svante Pääbo) родился в Стокгольме в 1955 году. В 1975 году он поступил на исторический факультет Уппсальского университета, куда его привел юношеский интерес к египетским древностям. Быстро поняв, что исторические науки не могут ответить на вопросы, которые его больше всего интересовали (кто такие древние египтяне и где корни их культуры), Пэабо переориентировался на медицину. В аспирантуре он занимался вирусологией и иммунологией, овладев по мере надобности всем арсеналом передовых на тот момент методологий этих наук.

Из Сванте наверняка получился бы превосходный вирусолог и врач, если бы исторические вопросы не продолжали бы распалять его воображение. Может ли медицинская наука помочь с ответами на них? Вдруг в египетских мумиях сохранились клетки и ДНК?

О своих идеях тогдашний аспирант никому не говорил, потому что точно знал, что его поднимут на смех: в 1980-х годах было «доподлинно известно», что никакие клетки не могут сохраняться столь долгое время в состоянии, пригодном для анализа. Считалось, что мало какие биомолекулы способны на такое. Наука к тому времени располагала «надежными сведениями», что белки видоизменяются за сотни лет и что еще быстрее ДНК распадается на короткие фрагменты, при этом одни нуклеотиды заменяются другими, так что от исходной последовательности ничего не остается. В общем, тратить ресурсы на заведомо проигрышный по тогдашним представлениям поиск клеток и ДНК в мумиях никто бы не стал.

Считалось, что мало какие биомолекулы способны на такое. Наука к тому времени располагала «надежными сведениями», что белки видоизменяются за сотни лет и что еще быстрее ДНК распадается на короткие фрагменты, при этом одни нуклеотиды заменяются другими, так что от исходной последовательности ничего не остается. В общем, тратить ресурсы на заведомо проигрышный по тогдашним представлениям поиск клеток и ДНК в мумиях никто бы не стал.

В итоге Пэабо, задействовав друзей, на собственные деньги отправился за образцами мумий в Берлинский музей (он тогда находился на территории ГДР). Вернувшись, уже в своей лаборатории он принялся за изучение полученных образцов: делал один за другим гистологические срезы, окрашивал на присутствие ядер и ДНК. И — о чудо! — два образца показали наличие клеток, а в них — окрашенных ядер с ДНК. В этой ДНК Сванте с помощью бактериального клонирования определил один человеческий ген. Осталось доказать, что исследованный образец не является современной подделкой (а такие распространены среди коллекционеров древностей). Пэабо уговорил своего коллегу проверить возраст образца изотопным методом. Образец оказался не подделкой и имел возраст не менее 2500 лет (за это одолжение Пэабо купил коллеге в подарок коробку конфет, что в свете дальнейших открытий и нынешней Нобелевской премии должно сделать эту коробку просто бесценной).

Пэабо уговорил своего коллегу проверить возраст образца изотопным методом. Образец оказался не подделкой и имел возраст не менее 2500 лет (за это одолжение Пэабо купил коллеге в подарок коробку конфет, что в свете дальнейших открытий и нынешней Нобелевской премии должно сделать эту коробку просто бесценной).

Статью с описанием открытия возможности сохранения клеток и ядерного материала в образцах египетских мумий возрастом 2,5 тысяч лет Пэабо опубликовал в двух журналах, в том числе и в Nature (S. Pääbo, 1985. Preservation of DNA in ancient Egyptian mummies, S. Pääbo, 1985. Molecular cloning of Ancient Egyptian mummy DNA). Мало того, что эта работа сразу привлекла внимание специалистов, она еще и показала шаткость принятых воззрений на древние биомолекулы. В тот момент было еще не понятно, насколько далеко можно продвинуться в этом направлении. Но сейчас уже можно точно утверждать, что это было стартом научного марафона к финишной ленточке, которой стало окончательное формирование палеогенетики как самостоятельной области исследований. Но в середине 1980-х этого термина еще не существовало.

Но в середине 1980-х этого термина еще не существовало.

Он вошел в употребление лишь в 90-х, когда стало модно расшифровывать ДНК из древних биоматериалов: громкие статьи на эту тему (далеко не обязательно с надежными выводами) регулярно появлялись в главных научных журналах. Но вот в 1997 году в журнале Cell вышла первая сенсационная статья Пэабо с коллегами из Мюнхенского университета Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans. Эта статья посвящена прочтению одного фрагмента митохондриальной ДНК из кости неандертальца, причем не просто кости, а типового образца неандертальца, чтобы никаких сомнений в принадлежности прочтенной ДНК не было. Оказалось, что человеческая ДНК возрастом 40 тысяч лет может сохраняться и сохраняется в костях. И ее можно расшифровать, применив ряд строгих методов избавления от современных загрязнений. Фантастика!

Авторы заключили, что нуклеотидная последовательность неандертальцев отличается и от человеческой последовательности, и от последовательности шимпанзе. Эта статья стала мировой сенсацией. За громкими заголовками осталось целое десятилетие чрезвычайно кропотливой и трудоемкой работы по разработке методик прочтения архаичной ДНК. А ведь именно эти методики и послужили основой всех последующих открытий. Пэабо и его сотрудники шажок за шажком выясняли, как сохраняется ДНК, как она изменяется, как производить реконструкцию «испорченных временем» молекул. И, главное, они смогли оценить колоссальные масштабы современных загрязнений — главного кошмара палеогенетики — и найти способы очистки от них палео-ДНК. Иными словами, они подготовили основной инструментарий будущих невероятных открытий. Поэтому прочтение мтДНК неандертальца лишь кажется неожиданной сенсацией — на самом деле оно было вполне закономерно, так как было подспудно подготовлено сфокусированным научным поиском и планомерной работой.

Эта статья стала мировой сенсацией. За громкими заголовками осталось целое десятилетие чрезвычайно кропотливой и трудоемкой работы по разработке методик прочтения архаичной ДНК. А ведь именно эти методики и послужили основой всех последующих открытий. Пэабо и его сотрудники шажок за шажком выясняли, как сохраняется ДНК, как она изменяется, как производить реконструкцию «испорченных временем» молекул. И, главное, они смогли оценить колоссальные масштабы современных загрязнений — главного кошмара палеогенетики — и найти способы очистки от них палео-ДНК. Иными словами, они подготовили основной инструментарий будущих невероятных открытий. Поэтому прочтение мтДНК неандертальца лишь кажется неожиданной сенсацией — на самом деле оно было вполне закономерно, так как было подспудно подготовлено сфокусированным научным поиском и планомерной работой.

В 2000 году был вчерне завершен проект «Геном человека» (Human Genome Project), что стало возможным после изобретения ПЦР и автоматических амплификаторов. Пэабо сразу увидел в этих новых методах перспективы прочтения не только современного человеческого генома, но и геномов древних людей. Митохондриальный геном неандертальца был прочитан именно благодаря этим инструментам, а новое поколение методов прочтения амплифицированных фрагментов ДНК зародило уверенность, что и ядерный геном ископаемых людей можно прочитать. Расшифровка ядерного генома на порядки сложнее, чем митохондриального: во-первых, из-за его большого размера, во-вторых, из-за количества ядерных генов (напомню, что в клетке находятся тысячи копий мтДНК, а ядерной ДНК — лишь две копии). Тут как раз и пригодились все новейшие технологии. В 2006 году удалось прочитать крошечные фрагменты ядерного генома неандертальца (см. Полный геном неандертальца будет прочтен через два года, «Элементы», 20.11.2006). Вдохновленный этими результатами Пэабо пообещал прочитать целый ядерный геном к 2010 году.

Пэабо сразу увидел в этих новых методах перспективы прочтения не только современного человеческого генома, но и геномов древних людей. Митохондриальный геном неандертальца был прочитан именно благодаря этим инструментам, а новое поколение методов прочтения амплифицированных фрагментов ДНК зародило уверенность, что и ядерный геном ископаемых людей можно прочитать. Расшифровка ядерного генома на порядки сложнее, чем митохондриального: во-первых, из-за его большого размера, во-вторых, из-за количества ядерных генов (напомню, что в клетке находятся тысячи копий мтДНК, а ядерной ДНК — лишь две копии). Тут как раз и пригодились все новейшие технологии. В 2006 году удалось прочитать крошечные фрагменты ядерного генома неандертальца (см. Полный геном неандертальца будет прочтен через два года, «Элементы», 20.11.2006). Вдохновленный этими результатами Пэабо пообещал прочитать целый ядерный геном к 2010 году.

Он выполнил свое обещание — к концу 2010 года ядерный геном неандертальца был прочитан (подробности описаны в новостях Геном неандертальца почти прочтен, осталось в нем разобраться, «Элементы», 17. 02.2009 и Геном неандертальцев прочтен: неандертальцы оставили след в генах современных людей, «Элементы», 10.05.2010). Во время этой работы на сцену вышли новые герои — математики и биоинформатики, сменив молекулярных биологов и генетиков. Они разработали ряд мощных методов анализа фрагментов ДНК прицельно для прочтения ядерных палеогеномов и сравнения их с геномами современных людей. Без них открытия были бы невозможны.

02.2009 и Геном неандертальцев прочтен: неандертальцы оставили след в генах современных людей, «Элементы», 10.05.2010). Во время этой работы на сцену вышли новые герои — математики и биоинформатики, сменив молекулярных биологов и генетиков. Они разработали ряд мощных методов анализа фрагментов ДНК прицельно для прочтения ядерных палеогеномов и сравнения их с геномами современных людей. Без них открытия были бы невозможны.

Эти результаты ошеломили не только публику, но и самих ученых. Считалось, что неандертальцы появились около 500 тысяч лет назад, расселились в Европе и Азии, а 50–60 тысяч лет назад из Африки в Евразию отправились первые сапиенсы, которые никогда не смешивались, а возможно, и не встречались с неандертальцами. В статье 2010 года Пэабо и его коллеги-соратники привели бесспорное доказательство, что неандертальцы скрещивались с сапиенсами около 50 тысяч лет назад и это смешение происходило не в Африке, а где-то на южных подступах к Европе (R. E. Green et al., 2010. A Draft Sequence of the Neandertal Genome). В геномах евразийцев нашлись неандертальские фрагменты, а у африканского населения их не оказалось. Давний вопрос о встречах двух разных групп людей — сапиенсов и неандертальцев — был разрешен: они точно встречались, и если не мирно, то меньшей мере, с перспективой на будущее. Это открытие заставило нас по-новому взглянуть на себя и на свою человеческую природу: человечество — это смесь самых разных групп людей, как современных, так и древних. И мы теперь с гордостью можем говорить, что эту часть своей богатой генеалогии мы сумели распознать.

A Draft Sequence of the Neandertal Genome). В геномах евразийцев нашлись неандертальские фрагменты, а у африканского населения их не оказалось. Давний вопрос о встречах двух разных групп людей — сапиенсов и неандертальцев — был разрешен: они точно встречались, и если не мирно, то меньшей мере, с перспективой на будущее. Это открытие заставило нас по-новому взглянуть на себя и на свою человеческую природу: человечество — это смесь самых разных групп людей, как современных, так и древних. И мы теперь с гордостью можем говорить, что эту часть своей богатой генеалогии мы сумели распознать.

Далее последовал целый ураган открытий, в которых самым ярким и знаменательным является открытие денисовцев в 2010 году (см. новости Человек из Денисовой пещеры оказался не сапиенсом и не неандертальцем, «Элементы», 27.03.2010 и Прочтен ядерный геном человека из Денисовой пещеры, «Элементы», 23.12.2010). Честь этого открытия также принадлежит команде Сванте Пэабо. Денисовцы — группа древних людей из восточной Евразии и Австралии, чье существование было доказано именно по палегеномам. Это первый случай, когда архаичных людей описали не по костям или, на худой конец, по артефактам, а по фрагментам генома. Лишь спустя несколько лет, ориентируясь на генетические последовательности из древних костей и на специфический набор морфологических признаков, были определены костные остатки денисовцев и их морфологический портрет. Денисовцы — еще одна группа людей, которые существовали на территории Евразии 50–20 тысяч лет назад и смешивались с сапиенсами и неандертальцами, оставив больше всего своего генетического наследия коренным обитателям Новой Гвинеи и Австралии. Так что стало ясно, что древние евразийские популяции скрещивались, и их потомство донесло до настоящего времени гены прародителей. В момент выхода статьи о денисовцах в возможность множественных скрещиваний разнородных групп (видов?) людей с трудом верилось: приходилось убеждать себя, что с приведенными цифрами не поспоришь. А теперь и ученые, и следящая за наукой публика уже привыкли к этой мысли, и даже удивляются, почему это Пэабо до сих пор не прочитал геном Homo naledi и других наших странных архаичных собратьев.

Это первый случай, когда архаичных людей описали не по костям или, на худой конец, по артефактам, а по фрагментам генома. Лишь спустя несколько лет, ориентируясь на генетические последовательности из древних костей и на специфический набор морфологических признаков, были определены костные остатки денисовцев и их морфологический портрет. Денисовцы — еще одна группа людей, которые существовали на территории Евразии 50–20 тысяч лет назад и смешивались с сапиенсами и неандертальцами, оставив больше всего своего генетического наследия коренным обитателям Новой Гвинеи и Австралии. Так что стало ясно, что древние евразийские популяции скрещивались, и их потомство донесло до настоящего времени гены прародителей. В момент выхода статьи о денисовцах в возможность множественных скрещиваний разнородных групп (видов?) людей с трудом верилось: приходилось убеждать себя, что с приведенными цифрами не поспоришь. А теперь и ученые, и следящая за наукой публика уже привыкли к этой мысли, и даже удивляются, почему это Пэабо до сих пор не прочитал геном Homo naledi и других наших странных архаичных собратьев.

За десять лет палеогеномика набрала обороты и научилась управляться с самым разным материалом. Были прочитаны геномы египетских мумий, древних индейцев и их сибирских предков. Даже из грунта, как оказалось, можно извлечь древнюю ДНК. Удалось реконструировать маршруты миграций древнейших австралийцев и полинезийцев, примерно представить пути человечества из Африки через Аравию и Европу, найти неандертальские гены, имеющие отношение к адаптациям и здоровью современных людей — трудно представить, что все это сделано лишь за десяток лет после опубликования той первой статьи о ядерном геноме неандертальца. Такое широчайшее вторжение генетической науки в область наук исторических стало возможным благодаря очевидным перспективам новой науки палеогенетики как для вопросов понимания самой природы человека, так и для практических вопросов медицины. Методы палеогенетики, родившейся, кажется, совсем недавно, освоили научные специалисты и лаборатории по всему миру, ее последователи работают повсюду, а интерес к ней не только не снижается, а наоборот, становится все мощнее.

Сванте Пэабо получил свою заслуженную Нобелевскую премию вместе с огромной искренней благодарностью от человечества.

Елена Наймарк

Нобелевские премии — 2022

- Подробности

Пресса об Институте

Сибирские ученые традиционно прокомментировали Нобелевские премии по физиологии и медицине, физике и химии за 2022 год и рассказали, как связаны с этими направлениями исследований научные институты Новосибирска.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине, которую получил шведский биолог Сванте Паабо за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и эволюцией человека, прокомментировал советник директора Института археологии и этнографии СО РАН, заведующий отделом археологии каменного века член-корреспондент РАН Михаил Васильевич Шуньков.

«Имя Сванте Паабо хорошо известно всем специалистам по эволюции человека, — сказал Михаил Шуньков. — Он является основоположником нового современного научного направления — палеогеномики. Более 30 лет назад Паабо занялся исследованием ДНК египетских мумий и секвенированием ископаемой ДНК неандертальцев. В начале 2000-х годов началось активное сотрудничество ИАЭТ СО РАН с лабораторией эволюционной палеогенетики Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка. К 2010 году был получен первый черновик генома неандертальцев, который покрывал более 60 % ископаемого генома. Совместная работа позволила нам по-новому взглянуть на эволюцию человека: в частности, через секвенирование митохондриальной и ядерной ДНК было показано участие неандертальцев в формировании современного человечества».

Активное сотрудничество началось в 2008 году, когда в Денисовой пещере на Алтае были обнаружены первые костные останки, принадлежавшие неизвестной ранее популяции древних людей, — денисовскому человеку. Сванте Паабо вывел исследования антропологов и археологов на качественно новый уровень. Стало не только возможным производить видовую идентификацию ископаемых останков по неопределимым морфологическим костным материалам, но и секвенировать ДНК непосредственно из отложений.

Сванте Паабо вывел исследования антропологов и археологов на качественно новый уровень. Стало не только возможным производить видовую идентификацию ископаемых останков по неопределимым морфологическим костным материалам, но и секвенировать ДНК непосредственно из отложений.

«Благодаря секвенированию митохондриальной, а затем и ядерной ДНК и изучению костных останков на Алтае в Денисовой пещере удалось определить нелинейный путь развития человечества: были установлены генетические связи между древними популяциями неандертальцев, денисовцев и раннего ископаемого современного человека. Доказано, что в геноме современного европейского и азиатского населения есть 4 % генома неандертальца, а в геноме жителей островной части Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании — до 6 % генома денисовца. Сейчас ведутся работы по изучению влияния геномной системы древних популяций на современного человека. Уже доказано, что справляться с гипоксией и жить на запредельных для обычного человека высотах тибетцам помогают именно гены денисовцев», — подчеркивает Михаил Шуньков.

На данный момент сотрудники ИАЭТ продолжают вести исследования на юге Сибири, в том числе в Денисовой и других пещерах. «За последний год были найдены два моляра, предположительно принадлежащие денисовцу. Сейчас у нас около 30 останков денисовского человека, и почти каждый год их состав обновляется. Денисова пещера — ценнейший памятник, содержащий культурные слои древних людей за последние 300 тысяч лет. Благодаря работам Сванте Паабо был изучен первый в мире образец девочки-гибрида, у которой мать была неандерталкой, а отец — денисовцем. Это во многом расширяет наши знания о вкладе двух древних популяций в генетическое наследство современного человечества», — заключил Михаил Шуньков.

Лауреатами Нобелевской премии по физике 2022 года стали Ален Аспе (Франция), Джон Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) — за эксперименты с запутанными фотонами, изучение нарушений неравенства Белла и работы по квантовой информатике. Об их исследованиях рассказал старший научный сотрудник лаборатории нелинейных лазерных процессов лазерной диагностики Института физики полупроводников им.

А. В. Ржанова СО РАН кандидат физико-математических наук Илья Игоревич Бетеров.

По словам ученого, история началась в 1935 году, когда Альберт Эйнштейн с коллегами опубликовал статью, в которой попытался опровергнуть основные принципы квантовой механики. Он предложил идею так называемых перепутанных квантовых состояний. Что это такое? Представьте: в разных частях земного шара есть два ящика, в одном из них лежит красный шарик, а другом — синий (и мы не знаем, где какой). Известно, что если в первом ящике окажется синий шарик, то во втором точно будет красный. Но квантовая механика допускает, что шарик может быть красным и синим одновременно, а также вообще любого цвета. И если вы открыли ящик, и там вместо красного шарика оказался белый, а во втором и вовсе черный, то возникнет вопрос, какого же цвета этот шарик был до того, как вы вскрыли ящик? Можно ли вообще говорить, что его цвет был определен?

«Ученые выдвинули идею, что, возможно, “цвет” — это что-то реальное, и квантовая механика, по которой всё вероятностно и случайно, не описывает всего. Не исключено, что есть какие-то скрытые параметры, которые эту реальность описывают и задают, но мы эти параметры не можем обнаружить», — объяснил Илья Бетеров.

Не исключено, что есть какие-то скрытые параметры, которые эту реальность описывают и задают, но мы эти параметры не можем обнаружить», — объяснил Илья Бетеров.

В 1964 году исследователь из США Джон Стюарт Белл предложил схему эксперимента, призванную проверить существование таких скрытых параметров. А именно — тест, показывающий: если мы имеем такие перепутанные квантовые системы (например, фотоны), то, делая квантовые измерения для пары перепутанных частиц и анализируя корреляции между этими измерениями, можно получить ограничение (теперь оно известно как неравенство Белла). Это ограничение гласит: если существуют скрытые параметры, то результат измерения должен оказаться меньше двух.

В дальнейшем в работах Джона Клаузера схема наблюдения этих скрытых параметров была изменена. Ученый придумал уже совершенно другую постановку задачи, которую в 1972 году попытался реализовать. Однако из-за того, что эксперименты тогда были недостаточно точными, опыты Клаузера так и не позволили ему определить, действительно ли нарушается неравенство Белла.

Важные шаги для решения этого вопроса сделал Ален Аспе. Он провел эксперименты по исследованию корреляции и поляризации (направления колебания электромагнитного поля) фотонов. У Алена Аспе был источник, испускающий пары фотонов, оба из которых могли иметь либо горизонтальную, либо вертикальную поляризацию. При этом заранее понять, какая именно поляризация будет в результате каждого измерения, было невозможно. Затем ученый поставил набор детекторов поляризации и проанализировал статистику их совпадения. Алену Аспе удалось показать, что неравенство Белла действительно не выполняется, и квантовая механика не содержит скрытых параметров.

Антон Цайлингер продолжил эксперименты в том же самом направлении. Он проводил опыты уже с тремя перепутанными фотонами, что позволило получить еще более строгие доказательства.

«Эти работы, на мой взгляд, блестящий показатель того, какой должна быть Нобелевская премия, потому что здесь мы получили ответ на конкретный вопрос фундаментальной природы, который имеет длительную историю. Он был поставлен в 1935 году, и ушло больше 50 лет, чтобы на него ответить, причем это удалось сделать в результате блестящих и достоверных экспериментов. Ален Аспе в 2013 году приезжал в Новосибирск, в ИФП СО РАН, и мы уже тогда понимали, что он, безусловно, достоин за свои работы Нобелевской премии», — отметил Илья Бетеров.

Он был поставлен в 1935 году, и ушло больше 50 лет, чтобы на него ответить, причем это удалось сделать в результате блестящих и достоверных экспериментов. Ален Аспе в 2013 году приезжал в Новосибирск, в ИФП СО РАН, и мы уже тогда понимали, что он, безусловно, достоин за свои работы Нобелевской премии», — отметил Илья Бетеров.

По словам ученого, исследование перепутанных квантовых состояний сегодня относится к одним из наиболее востребованных направлений в науке.

«В нашем институте мы пытаемся получить перепутанные состояния, но не фотонов, а атомов. У нас есть довольно сложная экспериментальная установка, на которой мы продемонстрировали, что можем захватить и удерживать в пространстве два атома, поддерживать их на заданном расстоянии друг от друга. Мы рассчитываем, что если удастся удерживать эти атомы поближе друг к другу и возбудить их с помощью лазерного излучения, то возможно получить их перепутанное состояние. Подобные эксперименты ведутся и в Москве, — рассказал Илья Бетеров. — Сейчас есть фундаментальный вопрос: можно ли создать многочастичное состояние уже не двух- или трехквантовых систем, а, допустим, тысячных. Если да, то становятся возможными те самые квантовые компьютеры, о которых мы так много слышим. Но дело в том, что это действительно фундаментальный физический вопрос, на который сегодня еще нет ответа».

— Сейчас есть фундаментальный вопрос: можно ли создать многочастичное состояние уже не двух- или трехквантовых систем, а, допустим, тысячных. Если да, то становятся возможными те самые квантовые компьютеры, о которых мы так много слышим. Но дело в том, что это действительно фундаментальный физический вопрос, на который сегодня еще нет ответа».

Созданию квантовых компьютеров мешают физические ограничения (например, такие, как разрушения квантовых состояний и квантовых суперпозиций). Главная проблема: чем больше частиц, тем сложнее поддерживать их квантовое состояние, особенно если они не изолированы друг от друга. Для этого, как отмечает Илья Бетеров, нужно научиться контролировать абсолютно все параметры.

Нобелевскую премию по химии в 2022 году получили Каролин Бертоцци (США), Мортен Мельдаль (Дания) и Барри Шарплесс (США) — за разработку клик-химии и биоортогональной химии. О важности и применении этих исследований рассказал заместитель директора по научной работе Новосибирского института органической химии им.

Н. Н. Ворожцова СО РАН кандидат химических наук Денис Александрович Морозов.

«Клик-химия включает реакции, подразумевающие простое и быстрое получение химических веществ путем соединения между собой отдельных маленьких элементов. Барри Шарплесс предложил взглянуть на природу и искать природоподобные реакции, а их немного — всего несколько десятков. Синтез сложных молекул через соединения небольших блоков — главная идея этого направления», — отметил Д. А. Морозов.

По словам ученого, клик-реакция должна быть модульной, широко распространенной, протекать с высокими количественными выходами, безопасными и легко удаляющимися побочными продуктами. Также должны соблюдаться нормальные условия: комнатная температура, простые растворители (например, вода), доступные в природе реагенты.

«Команда Шарплесса довела до совершенства азид-алкиновую реакцию, когда две молекулы в присутствии катализатора из медного купороса и аскорбиновой кислоты легко и просто соединяются. Каролин Бертоцци развила идею использования клик-реакций в живых системах, где эта реакция оказалась биоортогональной, что означает химическое превращение, не нарушающее функционирований самой системы. Такой подход может применяться для лечения онкологии: к молекуле белка присоединяется частица с определенной функцией, которая служит ядом для опухолевых клеток, а так как этот белок не распознается оборонительными системами новообразования, то может влиять на него изнутри», — сказал Д. А. Морозов.

Каролин Бертоцци развила идею использования клик-реакций в живых системах, где эта реакция оказалась биоортогональной, что означает химическое превращение, не нарушающее функционирований самой системы. Такой подход может применяться для лечения онкологии: к молекуле белка присоединяется частица с определенной функцией, которая служит ядом для опухолевых клеток, а так как этот белок не распознается оборонительными системами новообразования, то может влиять на него изнутри», — сказал Д. А. Морозов.

Ученые из НИОХ СО РАН также активно применяют методы клик-химии в своей работе. В институте есть три лаборатории, которые занимаются поисками биологически активных соединений и молекул с заданными свойствами и используют практически все методы клик-химии.

«Путем присоединения частиц с определенными функциями к белку альбумину мы получили контраст для МРТ-диагностик. Кроме того, в нашем институте совместно с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии “Вектор” создан противовирусный препарат для борьбы с оспой “НИОХ-14”, в процессе синтеза которого ключевые стадии разработки также относятся к клик-химии, например реакция сборки молекулы действующего вещества», — сказал Денис Морозов.

По словам исследователя, благодаря химическим открытиям Шарплесса, Мельдаля и Бертоцци другие ученые изменяют подходы к планированию органического синтеза, основываясь на том, как бы на их месте поступила сама природа.

Полина Кустова, Диана Хомякова, Кирилл Сергеевич

Фото Юлии Поздняковой

ИСТОЧНИКИ

Нобелевские премии — 2022

— Наука в Сибири (www.sbras.info), 06/10/2022

398

Нобелевская премия по физиологии и медицине

В первую неделю октября каждого года объявляются лауреаты Нобелевских премий по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и миру, как указано в завещании Альфреда Нобеля. Прежде всего, это Нобелевская премия по физиологии и медицине, и именно Нобелевская ассамблея Каролинского института выбирает лауреатов с 1901 года.

Меню для этой области

Приз, привлекающий внимание всего мира

Немногие премии привлекают такое же внимание во всем мире и имеют такой строгий процесс отбора, как Нобелевская премия. Томас Перлманн — тот, кто делает этот судьбоносный телефонный звонок в первый понедельник каждого октября. Но на самом деле это не самая любимая часть его работы. Узнайте, что больше всего волнует секретаря Нобелевской ассамблеи и комитета KI.

Томас Перлманн — тот, кто делает этот судьбоносный телефонный звонок в первый понедельник каждого октября. Но на самом деле это не самая любимая часть его работы. Узнайте, что больше всего волнует секретаря Нобелевской ассамблеи и комитета KI.

Работать с нобелевской легендой

Большинство исследователей никогда не приблизится к получению Нобелевской премии. Но некоторым посчастливилось поработать с одной из примерно 200 живых нобелевских легенд исследовательского мира. Встречайте троих счастливчиков.

Nobel Calling — события в духе знаний

Во время Нобелевской недели взгляды всего мира прикованы к Стокгольму и новаторским исследованиям. Для исследователей КИ это возможность сосредоточиться на исследованиях, заслуживающих большего внимания. Организуйте свое мероприятие в течение недели и добейтесь успеха в маркетинге с помощью Nobel Calling Stockholm.

Ардем Патапутян и Давид Джулиус раскрыли одну из тайн природы

Премия 2021 года посвящена тому, как люди могут ощущать температуру и осязание. Открытия объясняют основные функции в нашей жизни и, например, открыли двери для новых методов лечения боли. Мы считаем само собой разумеющимся тот факт, что можем чувствовать ледяной ветер или горячую плиту, но как это работает на самом деле, открыли лауреаты Нобелевской премии.

Открытия объясняют основные функции в нашей жизни и, например, открыли двери для новых методов лечения боли. Мы считаем само собой разумеющимся тот факт, что можем чувствовать ледяной ветер или горячую плиту, но как это работает на самом деле, открыли лауреаты Нобелевской премии.

Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз М. Райс открыли вирус гепатита С.

Премия 2020 года присуждена за открытие вируса гепатита С. Благодаря работе лауреатов теперь можно обнаружить вирус в крови и обеспечить эффективное лечение инфекции. Он спас жизнь миллионам людей. Премия также акцентирует внимание на важности исследований вирусов.

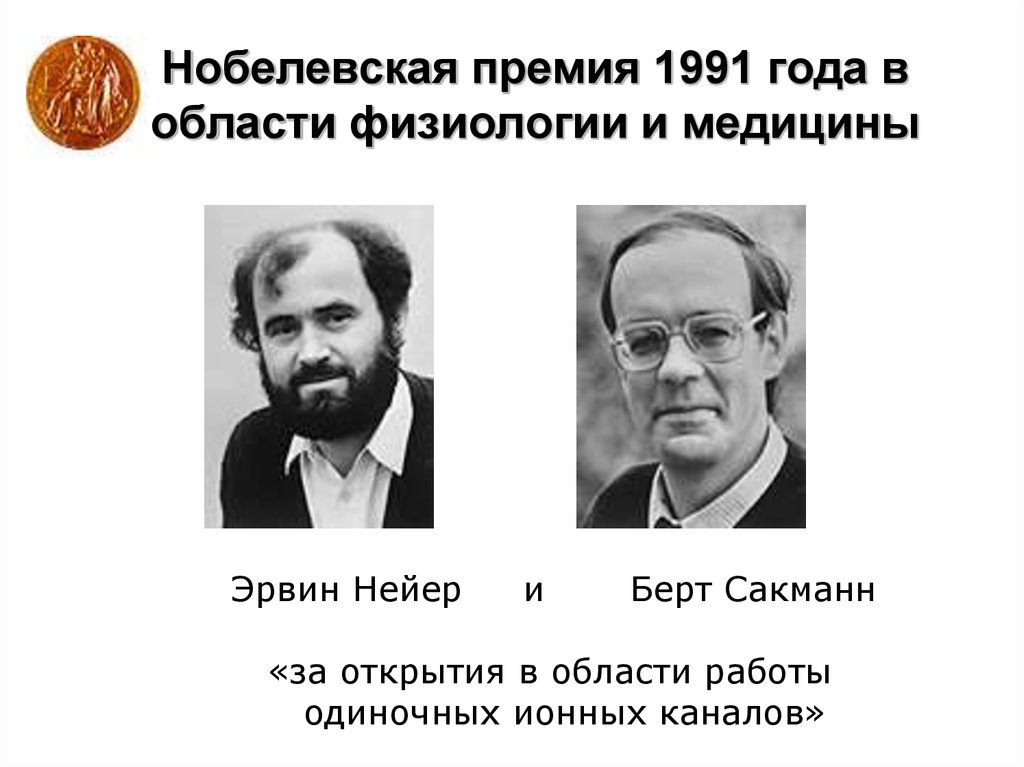

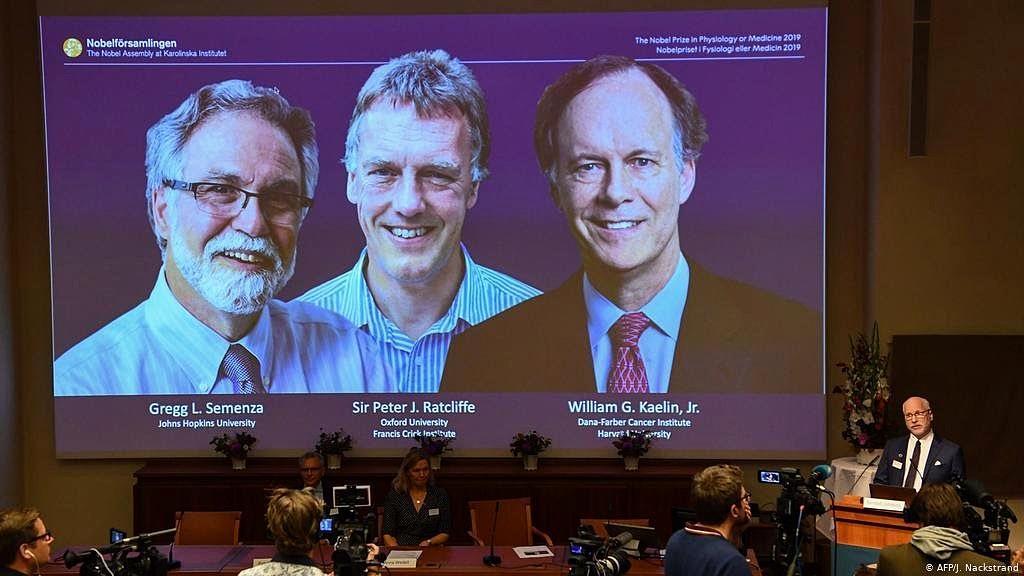

Уильям Г. Кэлин-младший, сэр Питер Дж. Рэтклифф и Грегг Л. Семенца объяснили жизненно важную способность

Премия 2019 года досталась трем лауреатам, которые объяснили жизненно важную способность — то, как клетки адаптируются к наличию кислорода. Эти открытия открыли путь к новым стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями, и в настоящее время они изучаются в таких учреждениях, как Каролинский институт.

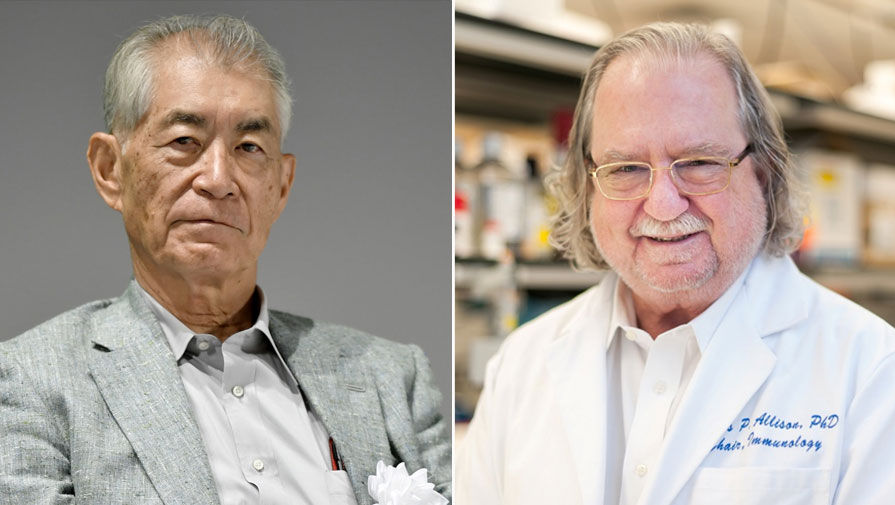

Джеймс П. Эллисон и Тасуку Хондзё открыли новый способ лечения рака

Премия 2018 года была отмечена открытием, что рак можно лечить, блокируя тормоза иммунной системы. За открытием лауреатов стоит смелая идея и любопытные фундаментальные исследования, которые привели к совершенно новому принципу лечения рака и новым лекарствам, которые уже были одобрены. Многие факторы способствуют быстрому развитию в этой области, включая исследования в КИ.

Click chemistry 2022: «Фантастический инструмент для биологических открытий»

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии 2022 года К. Барри Шарплессу, Мортену Мелдалу и Кэролин Р. Бертоцци за разработку клик-химии — быстрого и эффективного способа создания молекул. Несколько исследователей КИ используют технику «Лего» в своих ежедневных исследованиях, а один из них выступил в соавторстве с одним из лауреатов премии этого года.

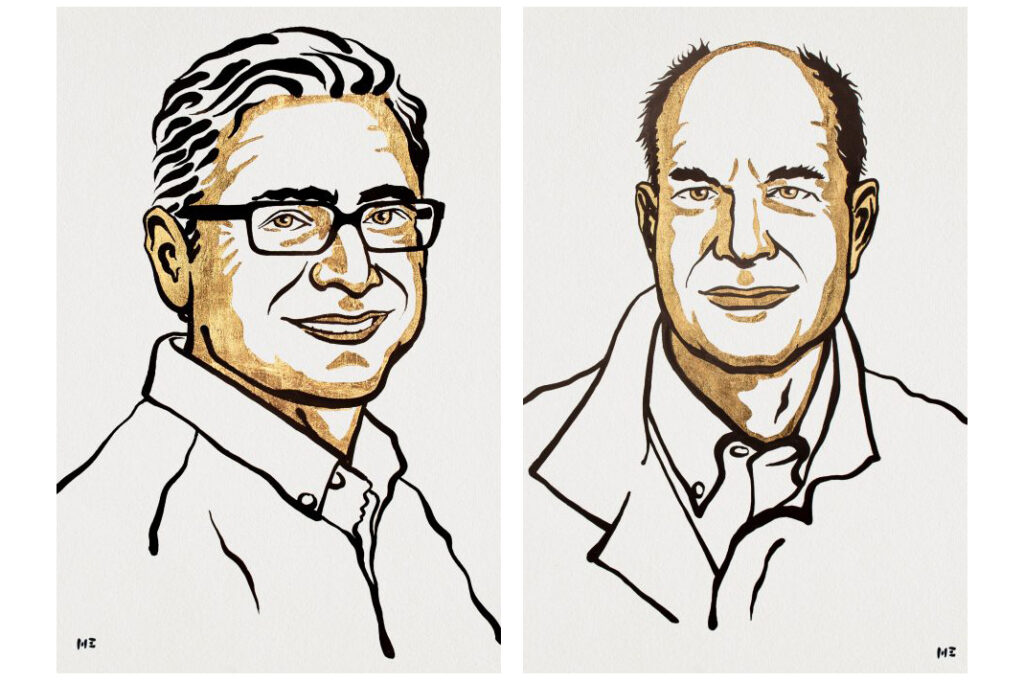

Органокатализ 2021: «Более экологичное производство химических веществ и лекарств»

Нобелевская премия по химии 2021 года была присуждена Бенджамину Листу и Дэвиду Макмиллану за новый оригинальный инструмент для создания молекул, асимметричный органокатализ, который способствовал более экологически безопасному химическому и фармацевтическому производству. Исследователь из КИ Пер И. Арвидссон был одним из тех, кто представил органический катализ в Швеции, и говорит, что награда была ожидаемой.

Исследователь из КИ Пер И. Арвидссон был одним из тех, кто представил органический катализ в Швеции, и говорит, что награда была ожидаемой.

Генетические ножницы 2020: «Инструмент, используемый в лабораториях по всему миру»

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии 2020 года Эммануэль Шарпантье и Дженнифер А. Дудна за разработку метода редактирования генома. Несколько исследователей КИ используют этот метод в своих исследованиях. «Это лучший инструмент для изучения функции генов на молекулярном уровне», — говорит профессор КИ Галина Селиванова, которая встречалась с одним из лауреатов.

Грегг Семенца, доктор медицины, доктор философии. | Лауреаты Нобелевской премии по медицине Джона Хопкинса

Поиск Медицина Джона Хопкинса

Врач-ученый Грегг Семенца получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2019 года за открытие того, как клетки организма воспринимают и реагируют на низкий уровень кислорода. Это открытие может привести к лечению таких заболеваний, как рак, диабет и сердечные заболевания.

Это открытие может привести к лечению таких заболеваний, как рак, диабет и сердечные заболевания.

Семенца разделяет награду с Уильямом Дж. Кэлином-младшим из Института рака Дана-Фарбер и Питером Дж. Рэтклиффом из Оксфордского университета.

Открытие

Все начинается с кислорода. Этот жизнеобеспечивающий элемент имеет решающее значение для каждой клетки тела, чтобы производить энергию, которая заставляет сотни триллионов клеток работать вместе в организме. Однако при ряде обстоятельств, в том числе при некоторых заболеваниях, клетки организма должны реагировать на уменьшение количества кислорода, которому они подвергаются.

Например, при воздействии низкого уровня кислорода клетки в почках запускают синтез большего количества эритроцитов, а раковые клетки выживают и размножаются в среде с низким уровнем кислорода, в отличие от других типов клеток. Семенца и другие решили понять, почему происходят эти события.

То, что открыл Семенца, было белком, называемым индуцируемым гипоксией фактором 1, или HIF-1. Этот белок направляет то, как клетки чувствуют и адаптируются к низкому содержанию кислорода.

Этот белок направляет то, как клетки чувствуют и адаптируются к низкому содержанию кислорода.

Как открытие помогает людям

Семенца и другие исследователи хотят применить понимание того, как работает HIF-1, для разработки новых методов лечения заболеваний. При некоторых заболеваниях исследователи изучают, может ли HIF-1 помочь предотвратить выживание больных клеток, таких как рак, в среде с низким содержанием кислорода. В других случаях, таких как заболевание почек, исследователи проверяют, можно ли использовать лечение, связанное с HIF, для лечения осложнения заболевания почек, называемого анемией, из-за которого организм вырабатывает слишком мало эритроцитов, несущих кислород. Такое лечение может стимулировать рост эритроцитов, снабжая жизненно важные клетки кислородом.

Помимо рака и заболеваний почек, это открытие HIF-1 может привести к лечению таких заболеваний, как заболевания крови, слепота глаз, ишемическая болезнь сердца и другие состояния.

Исследования: работа мечты

От лауреатов Нобелевской премии Медицинской школы до студентов, которых они вдохновляют, узнайте, почему исследования продолжают их волновать.

Это работа мечты, потому что мы можем следовать своим интересам и идеям, проявлять творческий подход, разрабатывать эксперименты для проверки гипотез и, в конечном счете, если нам действительно повезет, применять полученные знания в клинической практике. проблемы.

— Грегг Семенца, лауреат Нобелевской премии

Говорят, что ко всему можно привыкнуть, если достаточно времени. Тем не менее, я до сих пор не преодолела страх перед тем, как делю залы Джона Хопкинса с нобелевскими лауреатами.

— Кайла Бритсон, доктор философии. кандидат в области клеточной и молекулярной медицины

Было здорово иметь эту свободу заниматься этой наукой, движимой любопытством, потому что это то, что мне нравится делать, мне нравится следить за следующей самой интересной вещью, которая есть, вместо того, чтобы иметь конкретный грандиозный план, и это было особенно захватывающим.

А. В. Ржанова СО РАН кандидат физико-математических наук Илья Игоревич Бетеров.

А. В. Ржанова СО РАН кандидат физико-математических наук Илья Игоревич Бетеров. Н. Н. Ворожцова СО РАН кандидат химических наук Денис Александрович Морозов.

Н. Н. Ворожцова СО РАН кандидат химических наук Денис Александрович Морозов.