Содержание

как человечество способствует вымиранию биологических видов на Земле

Анастасия

Никушина

Контрибьютор

Биологическая история Земли зависит от человека. Человеческая деятельность не всегда ориентирована на изменение образа жизни конкретных видов, но все равно влияет на другие организмы. Люди стали фактором, меняющим эволюционную судьбу других земных созданий. Промышленная и сельскохозяйственная деятельность, помогающие человечеству выжить, влекут за собой гибель и сокращение популяций многих биологических видов. «Хайтек» разобрался, какие промыслы могут привести животных к черте вымирания.

Читайте «Хайтек» в

На Земле существует порядка 2 млрд живых видов: животных, бактерий, растений, грибов. Миллион из них находится под угрозой исчезновения уже в ближайшее десятилетие. Ученые говорят о начале новой, шестой волны вымирания видов. На этот раз причину видят в деятельности человека.

Ученые говорят о начале новой, шестой волны вымирания видов. На этот раз причину видят в деятельности человека.

Антропоцен –– условная геологическая эпоха. Сейчас, в разгар антропоцена, человек играет определяющую роль в экосистеме Земли. От активности людей зависит существование остальных видов и состояние ресурсов планеты. Результаты удачной или неудачной экологической политики отражаются на мире вокруг, и живые организмы не всегда приспосабливаются к изменениям.

Механизм адаптации прост — вид проходит через мутации или меняет образ жизни и выживает. По другому сценарию его ждет вымирание. Это естественный процесс, который можно стимулировать извне. В эпоху антропоцена катализатором адаптационных изменений становится человек.

Человек в эпоху антропоцена стал главным катализатором, способствующим вымиранию видов на Земле

Вымирание вида происходит со смертью последнего представителя, причем неважно, где он жил — в неволе или естественной среде обитания. До начала антропоцена виды вымирали со скоростью от одного до пяти в год. Сегодня ученые из Центра биологического разнообразия считают, что показатель выше минимум на тысячу. Если ситуация не изменится, рост человеческой популяции продолжится с прежней скоростью, а животные будут эксплуатироваться в аналогичных масштабах –– люди останутся на Земле в одиночестве.

Сегодня ученые из Центра биологического разнообразия считают, что показатель выше минимум на тысячу. Если ситуация не изменится, рост человеческой популяции продолжится с прежней скоростью, а животные будут эксплуатироваться в аналогичных масштабах –– люди останутся на Земле в одиночестве.

Небезопасные пастбища

Пастбища и выпас животных ассоциируются с экологичностью: корова не может навредить больше градирни. Полина Каркина, координатор проектов по климату и энергетике в организации Гринпис в России, рассказывает, почему пастбища –– опасный для экологии промысел: «Животноводство также ответственно за 14% глобальных выбросов парниковых газов, что приводит к глобальному изменению климата, это само по себе ставит под угрозу выживание видов».

Коровы –– главные обитатели пастбищных угодий в разных странах мира. Люди привыкли есть мясо, но ООН призывает изменить рацион на вегетарианский. Причин много, но главная из них связана с выбросами CO2. Именно диоксид углерода связывают с глобальным изменением климата.

Скотоводство является причиной 14% выбросов парниковых газов

Проблема пастбищного выпаса остро стоит и в России. Основная проблема оленеводов в Ямало-Ненецком автономном округе –– перевыпас оленей, который приводит к исчезновению растительности, покрывающей земли тундры. В итоге таяние мерзлоты на полуострове ускоряется: ледяной покров уменьшился в 2016 году на 10 см по сравнению с 2015-м.

Оленеводство перестало быть этническим занятием еще в XX веке. Хотя промыслом до сих пор занимаются ненцы, деятельность направлена на коммерческую выгоду. Стада увеличиваются до размеров в три раза больше допустимых. В итоге страдают и животные, и люди.

Во время последней вспышки сибирской язвы в тундре споры ушли в почву из-за оставшихся на земле зараженных оленей. Аномальная жара активизировала жизнедеятельность микроорганизмов: они начали выходить на поверхность почвы. В итоге олени съедали споры инфекции вместе с хилым ягелем. И происходило дальнейшее заражение оленей.

Активная эксплуатация человеком оленей, неестественное увеличение их популяции и расширение пастбищ может привести к техногенным катастрофам. Проблема может выйти за рамки микрокатастрофы одного вида: тогда под угрозой окажется экосистема всего Ямала.

Проблема может выйти за рамки микрокатастрофы одного вида: тогда под угрозой окажется экосистема всего Ямала.

Массовый выпас оленей на Ямале может привести к большим проблемам для всей экосистемы полуострова

«По оценкам ученых, животноводство вносит один из самых значительных вкладов в потерю биоразнообразия. Массовая вырубка естественной среды обитания животных под пастбища для скота приводит к тому, что дикие животные просто теряют свой дом, в котором они приспособлены жить. Таким образом, сельскохозяйственные животные для пропитания человека приводят к постепенному вытеснению с планеты диких видов», — заключает Полина Каркина.

Лес рубят

Лес –– среда обитания около 80% наземных биологических видов: растений и животных. Люди, некогда жившие в тех же условиях, до сих пор тесно связаны с лесом. В лесоперерабатывающей промышленности занято около 41 млн человек по всему миру.

Леса занимают около 30% площади суши, но в течение последних 70 лет скорость обезлесения ежегодно растет. Еще в 1990–2000 годах человек вырубал 3 млн га в год. В следующий период, с 2000 по 2005 годы, показатель достиг 6 млн га в год. Если бы вырубку тропических лесов можно было представить страной, то она заняла бы третье место по уровню CO₂ в атмосфере после Китая и США.

Еще в 1990–2000 годах человек вырубал 3 млн га в год. В следующий период, с 2000 по 2005 годы, показатель достиг 6 млн га в год. Если бы вырубку тропических лесов можно было представить страной, то она заняла бы третье место по уровню CO₂ в атмосфере после Китая и США.

Половину лесов вырубают на нужды сельского хозяйства: для организации площадей под выпас скота и создания посевных территорий. Лесное хозяйство, урбанизация и пожары берут на себя остальное. Так, за последние 50 лет в Амазонии исчезло 17% лесов: очищенные территории стали пастбищами.

За последние 50 лет в Амазонии исчезло 17% лесов

Вырубка деревьев лишает лес полога. Он состоит из крон деревьев, раскидывающих ветви на разной высоте. Благодаря плотной листве или хвое в лесу сохраняется комфортная для всех организмов температура: ночью под деревьями тепло, а днем не слишком жарко. Повреждение полога ведет к резким колебаниям температуры, которые вредят обитателям леса.

В России несколько редких видов больших кошек обитают в лесах Дальнего Востока. Из-за активной вырубки леса и браконьерства они оказываются на грани вымирания. Работники лесоперерабатывающих заводов уверяют, что сажают столько же деревьев, сколько вырубили. Лес и возобновляемый ресурс, темпы вырубки не покрываются скоростью естественного роста новых деревьев.

Из-за активной вырубки леса и браконьерства они оказываются на грани вымирания. Работники лесоперерабатывающих заводов уверяют, что сажают столько же деревьев, сколько вырубили. Лес и возобновляемый ресурс, темпы вырубки не покрываются скоростью естественного роста новых деревьев.

Михаил Крейндлин, эксперт российского отделения Гринпис по особо охраняемым природным территориями, комментирует проблему: «Если лесозаготовители ведут законную вырубку леса на арендованном участке, их хозяйственная деятельность связана с негативным воздействием на животный мир и среду его обитания. Вырубка вредит охотничьим ресурсам, поскольку нарушается среда обитания охотничьих животных, снижается численность и продуктивность популяции.

Во-первых, влияет физическое уничтожение мест обитания лесных животных. При этом часто уничтожаются ключевые места — берлоги, дупла, деревья с гнездами. Во-вторых, среда обитания фрагментируется из-за создания инфраструктуры: в первую очередь дорог, которые становятся непреодолимым препятствием для мелких животных и являются причиной гибели многих крупных».

Проблема человеческого воздействия на лесные экосистемы связана не только с охотниками или лесорубами. Это комплексное бедствие, которое нельзя остановить запретом только одной активности. Михаил Крейндлин считает, что «строительство лесовозных дорог делает территорию более доступной для охотников (в том числе браконьеров), что способствует возникновению пожаров, которые также приводят к гибели и разрушению среды обитания животных». В итоге в российской судебной практике появляются иски, которые связаны со всем промыслом сразу.

Каждый год из-за деятельности человека уничтожаются гектары лиственных, хвойных и тропических лесов: в год человечество теряет 18,7 млн акров леса. Вместе со средой обитания уменьшается и количество живущих в лесу зверей. И в каждом новом лесу может оказаться последняя особь своего вида.

Полезные ископаемые

Горная промышленность разрушительна для природы по своей сути. Даже самые незначительные работы серьезно влияют на окружающую среду, в которой они проводятся. Хотя способы уменьшить ущерб от добычи полезных ископаемых есть, эта отрасль не может безопасно сосуществовать с дикой природой.

Хотя способы уменьшить ущерб от добычи полезных ископаемых есть, эта отрасль не может безопасно сосуществовать с дикой природой.

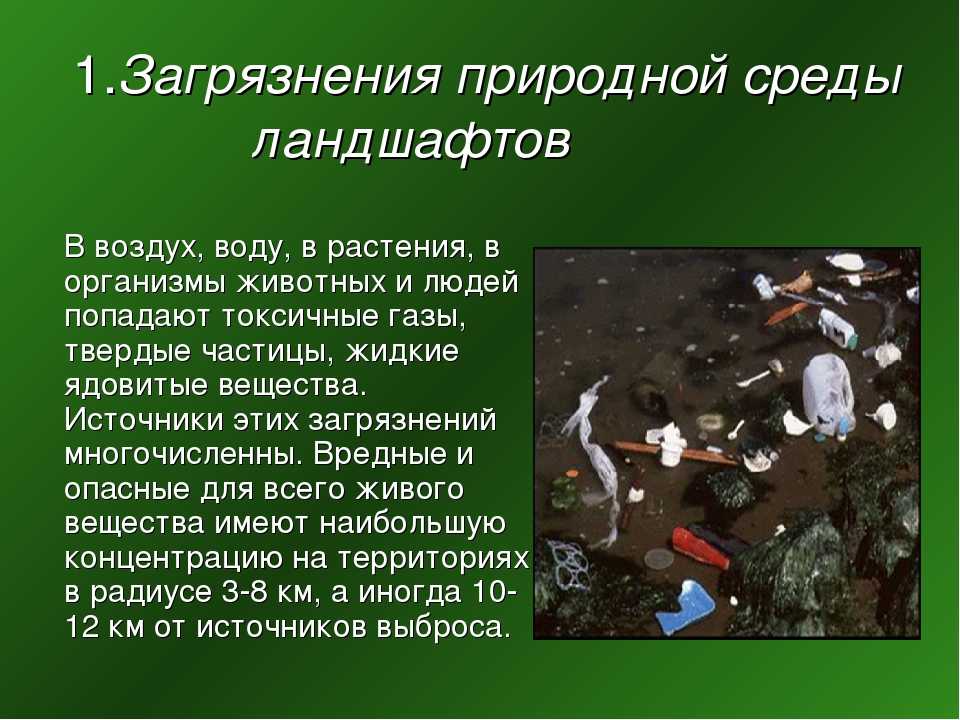

Разрушительный потенциал горнодобывающей промышленности — колоссальный: она способна уничтожать экосистемы и стирать с лица земли целые популяции, населяющие планету. При раскопках разрушается растительный покров, служащий кормом для пасущихся животных. Она загрязняет пылью воздух. Вредные вещества проникают в флору и разрушают ее, что имеет непосредственное влияние на фауну — лишает животных корма и привычной среды обитания.

Уже на этапе подготовки местности для обитающих там видов начинается «черная полоса»: вырубка лесов вынуждает животных покидать привычные места, трубопроводы преграждают миграционные пути, а на предприятиях случаются протечки, взрывы и пожары.

Михаил Крейндлин подчеркивает: «Особенно разрушительна для природы добыча угля, рудного золота, других твердых полезных ископаемых, поскольку в результате ее разрушаются естественные природные ландшафты. На месте бывших лесов появляются карьеры, непригодные для обитания животных».

На месте бывших лесов появляются карьеры, непригодные для обитания животных».

«Воздействие оказывается на гораздо больших площадях. Например, взрывные работы распугивают животных на многие километры вокруг. А ядовитые отходы, образующиеся в результате добычи, –– технология добычи золота, например, предусматривает использование цианидов –– загрязняют реки на расстоянии многих километров от самого карьера. Именно такая ситуация происходит в окрестностях заповедника “Денежкин Камень” в Свердловской области».

Выброс нефти –– самая опасная из возникающих проблем. Вероятность выброса растет при добыче топлива на шельфе: такое загрязнение крайне сложно устранить, потому что нефть в буквальном смысле растекается по воде, создавая пленку. Попадающие в нее организмы не могут выплыть и погибают в нефтяных пятнах.

Экологические последствия разливов нефти сложно оценить, потому что нефтяные выбросы нарушают многие естественные процессы и в корне изменяют условия жизни местных организмов. Нефть –– продукт длительного распада, она достаточно быстро образует на водной поверхности плотный слой пленки, который препятствует доступу воздуха и света. Это приводит к уничтожению многих видов живых организмов.

Нефть –– продукт длительного распада, она достаточно быстро образует на водной поверхности плотный слой пленки, который препятствует доступу воздуха и света. Это приводит к уничтожению многих видов живых организмов.

«Добыча нефти практически всегда связана с ее утечкой, в результате чего загрязняются и становятся непригодными для обитания животных почва и водные объекты. И, как следствие, происходит гибель водных и околоводных животных (в том числе водоплавающих птиц) в загрязненных нефтью водоемах. Также на севере загрязненные нефтью оленьи пастбища становятся непригодными для выпаса. А трубопроводы прерывают сложившиеся пути миграции животных», –– комментирует Михаил Крейндлин.

Трубопроводы нарушают естественную среду обитания животных, препятствуя миграции и являясь причиной гибели целых популяций

Птицы, которые часто зависят от местных водоемов, наиболее уязвимы к разливам нефти. Выбросы вызывают разрушение птичьего оперения, раздражают глаза. Аварии приводят к гибели и морских млекопитающих. Морские выдры, полярные медведи, тюлени, новорожденные морские котики принимают наибольший удар. Пары от испарения нефти вызывают заболевания органов дыхания у млекопитающих. Естественно, и рыбы подвергаются негативному воздействию при употреблении загрязненной пищи и воды, а также при соприкосновении с нефтью во время движения икры.

Морские выдры, полярные медведи, тюлени, новорожденные морские котики принимают наибольший удар. Пары от испарения нефти вызывают заболевания органов дыхания у млекопитающих. Естественно, и рыбы подвергаются негативному воздействию при употреблении загрязненной пищи и воды, а также при соприкосновении с нефтью во время движения икры.

В XXI веке чрезвычайные экологические ситуации, связанные с выбросами нефти, происходят все чаще. Ростехнадзором в 2015 году было зарегистрировано несколько таких аварий. Среди недавних зарегистрированных аварий с разливами нефти — случай месторождения ЛУКОЙЛа в республике Коми (весна 2017 года). Произошедшее там возгорание было ликвидировано только спустя месяц.

Несмотря на очевидный вред горнодобывающей промышленности, компании продолжают разработку новых территорий. Часто их нельзя просто арендовать: места входят в составы национальных парков. Михаил Крейндлин рассказывает об истории, разворачивающейся в 2019 году. Кейс касается национального парка «Югыд ва», который входит в первый на территории России объект всемирного природного наследия «Девственные леса Коми». Минприроды России готовит документы на исключение 50 000 га земель для добычи золота и других полезных ископаемых. Это происходит несмотря на многочисленные судебные решения, запрещающие разработку. Существует даже прямой запрет и неоднократные требования ЮНЕСКО не допускать добычу золота в границах объекта всемирного наследия. Тем не менее, процесс по отчуждению территорий не прекращается.

Минприроды России готовит документы на исключение 50 000 га земель для добычи золота и других полезных ископаемых. Это происходит несмотря на многочисленные судебные решения, запрещающие разработку. Существует даже прямой запрет и неоднократные требования ЮНЕСКО не допускать добычу золота в границах объекта всемирного наследия. Тем не менее, процесс по отчуждению территорий не прекращается.

Остатки пестицидов в продуктах питания

Остатки пестицидов в продуктах питания

- Вопросы здравоохранения »

- A

- Б

- В

- Г

- Д

- Е

- Ё

- Ж

- З

- И

- К

- Л

- М

- Н

- О

- П

- Р

- С

- Т

- У

- Ф

- Х

- Ц

- Ч

- Ш

- Щ

- Ъ

- Ы

- Ь

- Э

- Ю

- Я

- Популярные темы

- Загрязнение воздуха

- Коронавирусная болезнь (COVID-19)

- Гепатит

- Данные и статистика »

- Информационный бюллетень

- Факты наглядно

- Публикации

- Найти страну »

- А

- Б

- В

- Г

- Д

- Е

- Ё

- Ж

- З

- И

- Й

- К

- Л

- М

- Н

- О

- П

- Р

- С

- Т

- У

- Ф

- Х

- Ц

- Ч

- Ш

- Щ

- Ъ

- Ы

- Ь

- Э

- Ю

- Я

- ВОЗ в странах »

- Репортажи

- Регионы »

- Африка

- Америка

- Юго-Восточная Азия

- Европа

- Восточное Средиземноморье

- Западная часть Тихого океана

- Центр СМИ

- Пресс-релизы

- Заявления

- Сообщения для медиа

- Комментарии

- Репортажи

- Онлайновые вопросы и ответы

- События

- Фоторепортажи

- Вопросы и ответы

- Последние сведения

- Чрезвычайные ситуации »

- Новости »

- Новости о вспышках болезней

- Данные ВОЗ »

- Приборные панели »

- Приборная панель мониторинга COVID-19

- Основные моменты »

- Информация о ВОЗ »

- Генеральный директор

- Информация о ВОЗ

- Деятельность ВОЗ

- Где работает ВОЗ

- Руководящие органы »

- Всемирная ассамблея здравоохранения

- Исполнительный комитет

- Главная страница/

- Центр СМИ/

- Информационные бюллетени/

- Подробнее/

- Остатки пестицидов в продуктах питания

- Некоторые из более старых и менее дорогостоящих пестицидов могут сохраняться в почве и воде в течение нескольких лет.

Большое число этих химических веществ запрещены к использованию в развитых странах, но по-прежнему применяются во многих развивающихся странах.

Большое число этих химических веществ запрещены к использованию в развитых странах, но по-прежнему применяются во многих развивающихся странах. - Пестициды играют значительную роль в производстве продуктов питания. Они позволяют сберечь урожай или повысить урожайность или увеличить число повторных посевов одной и той же культуры на одном и том же поле в течение года. Это особенно важно для стран, сталкивающихся с дефицитом продовольствия.

- Для охраны здоровья потребителей от негативного воздействия пестицидов ВОЗ анализирует фактические данные и разрабатывает принимаемые на международном уровне предельно допустимые значения остаточной концентрации пестицидов в продуктах питания.

- Пестициды используются для защиты сельскохозяйственных растений от насекомых, сорняков, плесени и прочих вредителей.

- Пестициды потенциально токсичны для человека и могут оказывать как острое, так и хроническое токсическое действие в зависимости от дозы и пути попадания в организм человека.

- Наибольшему риску для здоровья в результате воздействия пестицидов подвержены те, кто находится в непосредственном контакте с этими веществами на работе, дома или на приусадебном участке.

- запрет пестицидов, в наибольшей степени токсичных для человека, а также пестицидов, способных наиболее долго оставаться в окружающей среде;

- охрана здоровья населения посредством установки предельно допустимых значений остаточной концентрации пестицидов в продуктах питания и воде.

- Комиссия «Кодекс Алиментариус»

- Международный кодекс поведения в области управления использования пестицидов

- Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях

Основные факты

Общая информация

Для защиты продуктов питания от порчи или уничтожения вредителями в мире используется более 1000 наименований пестицидов. Каждый пестицид имеет свои свойства и токсикологические характеристики.

Многие из более старых и менее дорогостоящих (не защищенных патентами) пестицидов, такие как дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и линдан, могут сохраняться в почве и воде в течение нескольких лет. В странах, подписавших Стокгольмскую конвенцию 2001 г. —

международный договор, направленный на запрет или ограничение производства и применения стойких органических загрязняющих веществ, — использование этих химических веществ было запрещено.

Токсичность пестицидов зависит от их назначения и других факторов. Например, для человека более токсичными, как правило, являются инсектициды, нежели гербициды. В зависимости от дозы, т.е. количества вещества, воздействующего на человека, одно и

В зависимости от дозы, т.е. количества вещества, воздействующего на человека, одно и

то же химическое соединение может оказывать разное действие. Токсичность может также зависеть от способа проникновения в организм человека, например через желудочно-кишечный тракт или органы дыхания или путем прямого контакта с кожей.

В настоящее время ни один из пестицидов, разрешенных для использования в целях защиты продуктов питания в международной торговле, не является генотоксичным (т.е. способным повредить ДНК, что может вызвать мутации или рак). Неблагоприятные проявления

в результате воздействия этих пестицидов имеют место только в случае превышения определенной безопасной дозы. Контакт с большим количеством пестицида может вызвать острое отравление или долгосрочные негативные последствия для здоровья, включая раковые

заболевания и нарушение репродуктивной функции.

Масштаб проблемы

Пестициды — одна из главных причин смерти в результате отравления, особенно в странах с низким или средним уровнем дохода.

Поскольку пестициды по определению токсичны и попадают в окружающую среду в результате преднамеренных действий, производство, продажа и использование пестицидов должны быть объектами строгого регулирования и контроля. Также необходим регулярный мониторинг

значений остаточной концентрации пестицидов в продуктах питания и окружающей среде.

ВОЗ преследует две цели в отношении пестицидов:

Кто подвержен риску?

В наибольшей степени риску подвержены люди, испытывающие на себе непосредственное воздействие пестицидов. К этой категории относятся сельскохозяйственные работники, ведущие обработку полей пестицидами, и люди, находящиеся на прилегающей территории во время и непосредственно после распыления пестицидов.

Население в целом, т.е. люди, не проживающие в районах применения пестицидов, подвергается воздействию пестицидов в результате употребления в пищу продуктов питания и воды, содержащих эти химические вещества в значительно меньшей остаточной концентрации.

Профилактика и контроль

Никто не должен подвергаться воздействию пестицидов в небезопасных для здоровья дозах.

Люди, обрабатывающие пестицидами сельскохозяйственные культуры и применяющие их на дому или на приусадебном участке, должны использовать надлежащие средства защиты. Те, кто лично не участвует в применении пестицидов, должны избегать присутствия в зоне применения во время и непосредственно после обработки.

Продукты питания, реализуемые в коммерческой сети или предоставляемые на безвозмездной основе (например, в рамках продовольственной помощи), должны в равной степени отвечать нормам в отношении пестицидов и, в частности, предельно допустимой остаточной концентрации пестицидов. Те, кто самостоятельно выращивает для себя продовольственную продукцию, должны в случае применения пестицидов следовать инструкции и использовать средства защиты, такие как перчатки и лицевые маски.

Потребители могут дополнительно ограничить попадание в организм пестицидов, содержащихся в остаточной концентрации в продуктах питания, путем мытья фруктов и овощей и удаления кожуры, что также способствует сокращению воздействия со стороны других источников опасности, связанных с продуктами питания, таких как болезнетворные бактерии.

Глобальные последствия

Согласно оценкам Отдела народонаселения Организации Объединенных Наций, к 2050 г. население Земли достигнет 9,7 миллиарда человек, что на 30% больше, чем в 2017 г. Почти весь этот демографический рост будет приходиться на развивающиеся страны.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), в развивающихся странах увеличение объемов производства продовольствия, необходимое в условиях такого роста населения, на 80% будет обеспечиваться за счет повышения урожайности и числа повторных посадок сельскохозяйственных культур на одном поле. Дополнительное производство продовольствия будет только на 20% обеспечено за счет увеличения посевных площадей.

Применение пестицидов позволяет предотвратить масштабные потери урожая, и поэтому пестициды будут продолжать играть свою роль в сельском хозяйстве. Тем не менее, воздействие пестицидов на здоровье человека и окружающую среду остается предметом беспокойства.

Использование пестицидов при производстве продуктов питания как для местного потребления, так и на экспорт должно осуществляться в соответствии с принципами надлежащей сельскохозяйственной практики независимо от экономического положения страны. Фермерам следует ограничить объемы используемых пестицидов до минимума, необходимого для защиты посевов.

В некоторых обстоятельствах также возможно производство продуктов питания без использования пестицидов.

Ответные действия ВОЗ

ВОЗ в сотрудничестве с ФАО отвечает за оценку риска для здоровья человека как в результате непосредственного воздействия пестицидов, так и в результате наличия пестицидов в остаточных концентрациях в продуктах питания, и за разработку рекомендаций по надлежащим мерам защиты от этого воздействия.

Оценка риска воздействия остаточных концентраций пестицидов в продуктах питания выполняется независимой международной группой научных экспертов — Совместным совещанием ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов (ССОП). Эта оценка основывается на всех данных, которые предоставляются при регистрации пестицидов во всем мире, а также на всех научных исследованиях, опубликованных в рецензируемых журналах. После оценки уровня риска ССОП определяет значения допустимой суточной дозы, то есть такие значения, при которых количество пестицида, попадающее в организм человека с продуктами питания на протяжении его жизни, не приводит к негативным последствиям для здоровья.

Эти значения допустимой суточной дозы используются государствами и международными структурами по управлению риском, такими как Комиссия «Кодекс Алиментариус» (межправительственный орган, устанавливающий продовольственные стандарты), для определения значений допустимой остаточной концентрации (ДОК) пестицидов в продуктах питания. Стандарты Комиссии «Кодекс Алиментариус» используются в качестве референсных норм при международной торговле продовольствием, что означает, что потребители в любой стране мира могут быть уверены в том, что продукты питания, которые он приобретают, соответствуют признанным стандартам безопасности и качества независимо от места их производства. В настоящее время стандарты Комиссии «Кодекс Алиментариус» приняты для более чем на 100 наименований пестицидов.

Стандарты Комиссии «Кодекс Алиментариус» используются в качестве референсных норм при международной торговле продовольствием, что означает, что потребители в любой стране мира могут быть уверены в том, что продукты питания, которые он приобретают, соответствуют признанным стандартам безопасности и качества независимо от места их производства. В настоящее время стандарты Комиссии «Кодекс Алиментариус» приняты для более чем на 100 наименований пестицидов.

ВОЗ и ФАО совместно разработали Международный кодекс поведения в области управления использования пестицидов. Последняя редакция этого свода добровольных правил была опубликована в 2014 г. Он предназначен для государственных органов регулирования, частного сектора, гражданского общества и других заинтересованных сторон и содержит информацию о передовой практике в области обращения с пестицидами на всех этапах их жизненного цикла — от производства до утилизации.

Что произойдет, если исчезнут все бактерии

Что произойдет, если исчезнут все бактерии

Значок поискаУвеличительное стекло. Это означает: «Нажмите, чтобы выполнить поиск».

Это означает: «Нажмите, чтобы выполнить поиск».

Логотип InsiderСлово «Инсайдер».

Рынки США Загрузка…

ЧАС

М

С

В новостях

Значок шевронаОн указывает на расширяемый раздел или меню, а иногда и на предыдущие/следующие параметры навигации.ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

Технические новости

Значок «Сохранить статью» Значок «Закладка» Значок «Поделиться» Изогнутая стрелка, указывающая вправо.

Скачать приложение

Кампилобактер, устойчивый к лекарствам, поражает пищеварительный тракт и вызывает около 310 000 инфекций в год.

Центры по контролю и профилактике заболеваний

Вы их не видите, но микробы окружают нас повсюду. Они живут на вашей коже, в вашем кишечнике, во рту, в почве. Они перерабатывают отходы и помогают растениям преобразовывать солнечный свет в энергию.

Короче говоря, микробы правят миром. Эта идея побудила некоторых исследователей задаться вопросом: что произойдет, если они — бактерии, грибки, вирусы, протисты — все исчезнут?

Немедленные последствия будут ужасными, но управляемыми. Но вскоре все станет намного хуже, и в конце концов вся жизнь на Земле прекратит свое существование.

Вот удивительные вещи, которые, по мнению биологов, произошли бы, если бы все микробы мгновенно исчезли с нашей планеты, основанные на исследовании, опубликованном в журнале PLoS Biology.

Исчезнут все микробные заболевания

Женщине измеряют температуру в рамках профилактики лихорадки Эбола перед поступлением в государственную больницу Маколи во Фритауне, Сьерра-Леоне, в четверг, 21 января 2016 г. , с положительным результатом теста близкого родственника первой жертвы на вирус, который убил более 11 000 человек, власти заявили в четверг.

Орели Маррье д’Юниенвиль/AP

Во-первых, хорошие новости.

Если бы вы могли взмахнуть волшебной палочкой и удалить с Земли все микробы — все вирусы, бактерии, грибки, все, что вы могли бы назвать «микробами» или «жуками», — тогда, естественно, исчезли бы все инфекционные заболевания.

Нет лихорадке Эбола! Никаких простуд! Никаких грибковых инфекций! Ура!

Это может показаться лучшим, что когда-либо случалось с людьми, но, как вы в конечном итоге увидите, потеря микробов будет иметь ужасные последствия для людей, животных, растений и окружающей среды — вещи, которые делают грипп бледный по сравнению с ним.

Большинство питательных веществ перестанут производиться или перерабатываться

Шаттерсток

Жизнь зависит от постоянного круговорота и re круговорота основных элементов жизни.

Растение, например, выживает за счет фотосинтеза на воде (водород и кислород), солнечном свете (для преобразования воды и углекислого газа в сахар) и множестве других элементов, таких как азот, фосфор и калий. Все эти основные химические вещества поступают из окружающей среды и возвращаются обратно на Землю после их потребления.

Угадайте, кто контролирует и ускоряет все эти процессы? Микробы. Бактерии, например, превращают азот и углекислый газ из воздуха в полезные компоненты, которые растения и животные могут использовать в качестве основных строительных блоков.

Исчезновение всех микробов станет ужасной новостью для живых организмов, которые не могут самостоятельно создавать или получать эти необходимые питательные вещества.

Отходы будут накапливаться бесконечно

REUTERS/датский Сиддики

Если не будет микробов, расщепляющих сложные соединения на пригодные для использования компоненты, все это «вещество» будет накапливаться.

Человеческие и животные отходы, например, обычно поглощаются голодными бактериями и возвращаются в окружающую среду.

Поскольку нечему разрушить эти материалы, а также микроскопическим формам отходов, их накопление нарушило бы экосистемы и биохимию во всем мире.

Все растения погибнут

Маки возле заброшенной металлической конструкции недалеко от города Лариса в Фессалии, Греция, 22 апреля 2015 года.

REUTERS/Янис Бехракис

Как мы узнали, выживание растений зависит от бактерий.

Если у них нет микробов, которые могли бы поглощать и превращать важные химические соединения в пригодные для использования части, они быстро теряют способность производить топливо посредством фотосинтеза и быстро умирают.

Все жвачные животные, такие как коровы, овцы и козы, умрут от голода

Кай Моргенер

Жвачные животные не могут самостоятельно переваривать целлюлозу, основное соединение, из которого состоят стенки растительных клеток. Они зависят от кишечных микробов, которые могут расщеплять целлюлозу, позволяя животным переваривать и усваивать питательные вещества из растений.

Потеря микробов означала бы, что они умрут с голоду.

И это предполагает, что в первую очередь есть растения, которые можно есть. Опять же, полная потеря микробов будет означать, что у них вообще не будет растений, которые они могли бы есть.

Люди и другие живые существа выживут в краткосрочной перспективе, но в конце концов умрут

Стивен Тэмиези

Люди умны. Мы изобретательны и находим решения даже в сложных обстоятельствах.

Если растения полностью теряют способность поглощать азот в пригодной для использования форме, например, тогда мы можем «исправить» это для них, удобряя растения вручную. Однако в конечном итоге это приведет к быстрому глобальному потеплению из-за увеличения дыхания животных и использования ископаемого топлива, указывает исследование, что в конечном итоге задушит наши океаны и почвы для любой устойчивой жизни.

Однако в конечном итоге это приведет к быстрому глобальному потеплению из-за увеличения дыхания животных и использования ископаемого топлива, указывает исследование, что в конечном итоге задушит наши океаны и почвы для любой устойчивой жизни.

В конце концов, какое-то время мы проживем без микробов, но не бесконечно.

«[Люди] и другие животные (например, насекомые) будут выживать какое-то время, десятилетия или даже столетия, — пишут авторы исследования в статье, — но долгосрочное выживание большинства эукариот сомнительно».

Читать далее

LoadingЧто-то загружается.

Спасибо за регистрацию!

Получайте доступ к своим любимым темам в персонализированной ленте, пока вы в пути.

микробы

микробиология

Жизнь

Подробнее…

Как бактерии почти уничтожили все живое • Чертовски интересно

© Все права защищены. Пожалуйста, не распространяйте без письменного разрешения Damn Interest.

Около двух с половиной миллиардов лет назад жизнь на Земле была еще в зачаточном состоянии. Сложные организмы, такие как растения и животные, еще не появились, но планета кишела микроскопическими бактериями, которые процветали в умеренной и богатой питательными веществами среде. Парниковый метан задерживался в атмосфере и улавливал солнечное тепло, создавая климат, очень благоприятный для жизни микробов, которые обосновались на первобытной Земле.

Но миллиард лет эволюции бактерий вскоре был остановлен катастрофическим глобальным событием. Геологи не находят никаких признаков падения крупного метеорита или извержения вулкана, но они обнаружили безошибочные геологические шрамы быстрого глобального изменения климата. Средние температуры, которые ранее были сопоставимы с нашим нынешним климатом, упали до минус 50 градусов по Цельсию и привели планету к первому крупному ледниковому периоду. Этот экологический сдвиг вызвал массовое вымирание, которое угрожало уничтожить всю жизнь на Земле, и у палеоклиматологов есть веские основания полагать, что это событие, изменившее мир, было невольно вызвано некоторыми из собственных скромных жителей планеты: бактериями.

Период в истории известен как палеопротерозойская эра , и до этого времени экология и окружающая среда Земли были существенно другими. Богатые железом воды океанов придавали им зеленый оттенок, а атмосфера состояла из газов, отличных от кислорода. Хотя атомов кислорода было много, например, в молекулах воды, несвязанный кислород встречался крайне редко. В море обитало множество анаэробных микроорганизмов, но было также несколько представителей недавно появившейся разновидности: сине-зеленых водорослей, известных как цианобактерии . Эти адаптированные бактерии были первыми, кто использовал воду и солнечный свет для фотосинтеза, производя кислород как побочный продукт своего метаболизма.

В море обитало множество анаэробных микроорганизмов, но было также несколько представителей недавно появившейся разновидности: сине-зеленых водорослей, известных как цианобактерии . Эти адаптированные бактерии были первыми, кто использовал воду и солнечный свет для фотосинтеза, производя кислород как побочный продукт своего метаболизма.

Сначала цианобактерии составляли борющееся меньшинство, но ученые полагают, что эти новые микробы начали доминировать с помощью талой воды с нескольких ледников, разбросанных по молодым континентам. Эти ледники веками скреблись по Земле, собирая минералы, в конечном итоге откладывая свои богатые питательные вещества в океаны. Цианобактерии процветали в присутствии повышенного количества минералов, и быстро растущее население вскоре стало выбрасывать в окружающую среду все большие количества своего ядовитого кислорода.

Сначала ущерб был ограничен экосистемами океанов. Подводный кислород начал химически реагировать с обильным железом, в конечном итоге очищая моря от этого элемента посредством окисления. Окисленное железо осело на дно океана, и зеленый оттенок океанов начал тускнеть. Эта серия событий была не чем иным, как экологической катастрофой — кислород был ядовит для большинства примитивных жителей Земли, а многие бактерии полагались на железо как на питательное вещество.

Окисленное железо осело на дно океана, и зеленый оттенок океанов начал тускнеть. Эта серия событий была не чем иным, как экологической катастрофой — кислород был ядовит для большинства примитивных жителей Земли, а многие бактерии полагались на железо как на питательное вещество.

Когда запасы железа в океанах были исчерпаны, кислород начал просачиваться из моря в воздух. При очень слабой конкуренции за ресурсы цианобактерии продолжали размножаться и загрязнять окружающую среду. Свободный кислород, который они производили, вступал в реакцию с воздухом, постепенно разрушая метан, который поддерживал теплоту и комфортность земной атмосферы. Потребовалось по крайней мере сто тысяч лет — небольшой срок с геологической точки зрения — но Земля в конце концов лишилась своего метана, а вместе с ним и своей способности хранить солнечное тепло. Температура во всем мире упала значительно ниже нуля, и толстый слой льда начал покрывать насыщенную кислородом планету.

Даже цианобактерии не были застрахованы от последствий этого крупного ледникового периода. Черты, которые когда-то давали им такое эволюционное преимущество, создавали среду, которая была совершенно негостеприимной даже для них самих. С течением веков поверхность становилась все более холодной и замерзшей, а лед на экваторе в конечном итоге достигал толщины в одну милю: Земля была ледяной планетой. Термальные жерла на дне океана образовали карманы, в которых некоторым устойчивым бактериям удалось выжить, а некоторые организмы, жившие под землей, были изолированы от большей части разрушений; но этих резервуаров жизни было мало. Почти все живые существа на Земле погибли в результате этого массивного изменения климата, вызванного бактериями, события, известного как кислородная катастрофа .

Черты, которые когда-то давали им такое эволюционное преимущество, создавали среду, которая была совершенно негостеприимной даже для них самих. С течением веков поверхность становилась все более холодной и замерзшей, а лед на экваторе в конечном итоге достигал толщины в одну милю: Земля была ледяной планетой. Термальные жерла на дне океана образовали карманы, в которых некоторым устойчивым бактериям удалось выжить, а некоторые организмы, жившие под землей, были изолированы от большей части разрушений; но этих резервуаров жизни было мало. Почти все живые существа на Земле погибли в результате этого массивного изменения климата, вызванного бактериями, события, известного как кислородная катастрофа .

Как говорят древние горные породы Земли, история палеопротерозойской эры — это история почти полного исчезновения всего живого на планете. Горные породы, выстилающие дно океана в этот период, покрыты слоями окисленного железа… остатками железа, которое было удалено кислородом. Слои предыдущих периодов не имеют таких полосчатых железистых образований. Окаменелые микробы в горных породах также свидетельствуют о резком изменении климата.

Слои предыдущих периодов не имеют таких полосчатых железистых образований. Окаменелые микробы в горных породах также свидетельствуют о резком изменении климата.

Выжившие после кислородной катастрофы в конце концов приспособились к потреблению большого количества кислорода и производству углекислого газа. Этот парниковый газ очень постепенно проникал в атмосферу, увеличивая концентрацию и возвращая температуру обратно в приемлемый диапазон в течение миллионов лет. Если бы во время первого крупного ледникового периода температура была немного ниже — если бы Земля находилась на чуть более удаленной орбите — планета осталась бы ледяной пустошью, потому что углекислый газ замерз бы до того, как он смог бы вызвать парниковый эффект.

Образование полосчатого железа, вызванное слоями окисленного железа

Температура достигает минус 50 градусов по Цельсию, а углекислый газ замерзает в сухой лед при минус 78 градусах. Действительно, кажется, что жизнь на Земле была пощажена с очень небольшим отрывом.

Большое число этих химических веществ запрещены к использованию в развитых странах, но по-прежнему применяются во многих развивающихся странах.

Большое число этих химических веществ запрещены к использованию в развитых странах, но по-прежнему применяются во многих развивающихся странах.